Предложения со словосочетанием «единое русское государство»

Боярская республика в принципе не могла поставить целей формирования большого единого русского государства.

Хотя и было немало разногласий между князьями, но, в целом, по большому счёту, в то время закладывались основы и принципы существования единого русского государства.

В начале 13 века на месте единого русского государства образовалось 50 удельных княжеств.

Таким образом, эгоистичные интересы узкого круга очень богатых и влиятельных людей вошли в явное противоречие с интересами всего русского народа и поставили единое русское государство на грань уничтожения.

Крупные княжества, на которые разделилось единое русское государство начали делиться на удельные княжества.

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: косач — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Если бы существовало единое русское государство, то никакие военные поражения не привели бы к катастрофическим последствиям.

Ассоциации к слову «единый»

Ассоциации к слову «государство»

Синонимы к словосочетанию «единое государство»

Синонимы к словосочетанию «русское государство»

Синонимы к слову «единый»

Синонимы к слову «государство»

Цитаты из русской классики со словосочетанием «единое русское государство»

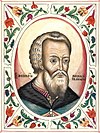

- Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании русских отдельных княжений в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, по которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен.

- Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании отдельных княжений в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, по которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен.

- (все

цитаты из русской классики)

Сочетаемость слова «русский»

- новые русские

настоящие русские

на ломаном русском - русские земли

русские армии

русские города - городов русских

на сторону русских

руками русских - русские говорят

русские знали

русские пьют - не любить русских

убивать русских

стать русским - русский язык

русский народ

русский человек - (полная таблица сочетаемости)

Сочетаемость слова «государство»

- советское государство

российское государство

русское государство - государства мира

государство рабочих

государство людей - глава государства

управление государством

территория государства - государство возникает

государство существует

государство распалось - создать государство

управлять государством

стала независимым государством - (полная таблица сочетаемости)

Значение словосочетания «русское государство»

-

Русское (централизованное) государство, также государство всея Руси — объединённое и независимое от внешних центров силы государство, сложившееся на Руси в эпоху правления московского князя Ивана Великого. Унаследовав от своих предшественников претензионный титул «государь всея Руси», Иван Великий значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по собиранию русских земель и преодолению монголо-татарского ига. В результате его 43-летнего правления в Восточной Европе на месте разрозненных феодальных княжеств появилась новая крупная держава, воспринимавшая себя как возрождение Киевской Руси и претендовавшая на ту часть его наследия, которая досталась Великому княжеству Литовскому. Как единственное на тот момент независимое православное государство, она позиционировала себя также в качестве наследницы павшей Византийской империи. (Википедия)

Все значения словосочетания РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО

Значение слова «единый»

-

ЕДИ́НЫЙ, —ая, —ое; еди́н, -а, -о. 1. ( обычно с отрицанием). Один. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова ЕДИНЫЙ

Значение слова «русский»

-

РУ́ССКИЙ1 см. русские.

РУ́ССКИЙ2, —ая, —ое. 1. Принадлежащий русским (см. русские), созданный русскими, свойственный русским. Русский язык. Русская литература. Русская культура. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова РУССКИЙ

Значение слова «государство»

-

ГОСУДА́РСТВО, -а, ср. Политическая организация общества во главе с правительством и его органами, с помощью которой господствующий класс осуществляет свою власть, обеспечивает охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также страна с такой политической организацией. Социалистическое государство. Буржуазное государство. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова ГОСУДАРСТВО

Афоризмы русских писателей со словом «единый»

- Есть слово — и оно едино.

Россия. Этот звук — свирель.

В нем воркованье голубино. - Плывя, я возглашу единый клич:»Россия!»

Горя, я пропою:»Люблю тебя — везде!» - Из нас, я думаю, не скажет ни единый

Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;

Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас

Переиначить свет задумывал не раз. - (все афоризмы русских писателей)

Отправить комментарий

Дополнительно

Смотрите также

Русское (централизованное) государство, также государство всея Руси — объединённое и независимое от внешних центров силы государство, сложившееся на Руси в эпоху правления московского князя Ивана Великого. Унаследовав от своих предшественников претензионный титул «государь всея Руси», Иван Великий значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по собиранию русских земель и преодолению монголо-татарского ига. В результате его 43-летнего правления в Восточной Европе на месте разрозненных феодальных княжеств появилась новая крупная держава, воспринимавшая себя как возрождение Киевской Руси и претендовавшая на ту часть его наследия, которая досталась Великому княжеству Литовскому. Как единственное на тот момент независимое православное государство, она позиционировала себя также в качестве наследницы павшей Византийской империи.

Все значения словосочетания «русское государство»

ЕДИ́НЫЙ, —ая, —ое; еди́н, -а, -о. 1. ( обычно с отрицанием). Один.

Все значения слова «единый»

РУ́ССКИЙ1 см. русские.

РУ́ССКИЙ2, —ая, —ое. 1. Принадлежащий русским (см. русские), созданный русскими, свойственный русским. Русский язык. Русская литература. Русская культура.

Все значения слова «русский»

ГОСУДА́РСТВО, -а, ср. Политическая организация общества во главе с правительством и его органами, с помощью которой господствующий класс осуществляет свою власть, обеспечивает охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также страна с такой политической организацией. Социалистическое государство. Буржуазное государство.

Все значения слова «государство»

- самостоятельные государства

- централизованное государство

- независимые государства

- новые государства

- мощное государство

- (ещё синонимы…)

- российское государство

- русская государственность

- российская государственность

- русские княжества

- русские области

- (ещё синонимы…)

- целый

- отдельный

- общий

- разрозненный

- разобщённый

- (ещё синонимы…)

- страна

- держава

- империя

- гегемония

- монархия

- (ещё синонимы…)

- единство

- ЕГЭ

- единомышленник

- объединение

- уединение

- (ещё ассоциации…)

- президент

- государыня

- государственность

- госзаказ

- страна

- (ещё ассоциации…)

- единое целое

- единая теория поля

- стать единым целым

- (полная таблица сочетаемости…)

- новые русские

- русские земли

- городов русских

- русские говорят

- не любить русских

- русский язык

- (полная таблица сочетаемости…)

- советское государство

- государства мира

- глава государства

- государство возникает

- создать государство

- (полная таблица сочетаемости…)

- Разбор по составу слова «единый»

- Разбор по составу слова «русский»

- Разбор по составу слова «государство»

- Как правильно пишется слово «единый»

- Как правильно пишется слово «русский»

- Как правильно пишется слово «государство»

Всего найдено: 4

Как писать названия государств или территорий периода начала прошлого века типа: Кубанская народная республика, Литовско-Белорусская советская социалистическая республика и т. п.? Вроде бы они уже столетие как не существуют, и надо писать всё со строчной кроме первого слова, но с другой стороны есть аналоги типа Украинская Советская Социалистическая Республика, Болгарская Народная Республика, которых тоже уже нет, только не столетие, а пару десятилетий.

Ответ справочной службы русского языка

Непростой вопрос. С одной стороны, в исторических (не существующих в настоящее время) названиях государств с большой буквы пишутся первое слово и входящие в состав названия имена собственные: Французское королевство, Неаполитанское королевство, Королевство обеих Сицилий; Римская империя, Византийская империя, Российская империя; Новгородская республика, Венецианская республика; Древнерусское государство, Великое государство Ляо и т. д.

С другой стороны, в названии Союз Советских Социалистических Республик все слова пишутся с большой буквы, хотя этого государства тоже уже не существует. Сохраняются прописные буквы и в названиях союзных республик, в исторических названиях стран соцлагеря: Польская Народная Республика, Народная Республика Болгария и т. д.

Историческая дистанция, безусловно, является здесь одним из ключевых факторов. Должно пройти какое-то время (не два–три десятилетия, а гораздо больше), для того чтобы появились основания писать Союз советских социалистических республик по аналогии с Российская империя.

Историческая дистанция вроде бы позволяет писать в приведенных Вами названиях государственных образований с большой буквы только первое слово (эти образования существовали непродолжительное время и исчезли уже почти 100 лет назад). Но, с другой стороны, прописная буква в каждом слове названия подчеркивает тот факт, что эти сочетания в свое время были официальными названиями государств (или претендовали на такой статус). Если автору текста важно обратить на это внимания читателя, он вправе оставить прописные буквы (даже несмотря на то, что таких государственных образований давно уже нет на карте).

С прописных или строчных букв пишется словосочетание «Древнерусское Государство»?

Ответ справочной службы русского языка

Корректно: Древнерусское государство (о Киевской Руси).

Подскажите, пожалуйста, с какой буквы, строчной или прописной, пишутся следующие словосочетания: «древнерусское государство», «великое переселение народов», «отечественная история», «курс по о(О)течественной истории». Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно с прописной: _Древнерусское государство, Великое переселение народов_. Остальное со строчной.

Правомерно ли написание Русское государство (Русское с большой буквы), наряду с Российским государством?

Ответ справочной службы русского языка

Такого терминологического сочетания нет. Если эти слова написать необходимо, то корректно: _русское государство_ (с маленькой буквы).

феод. многонац. гос-во, объединившее к кон. 15 — нач. 16 вв. вокруг Московского великого княжества территории земель и кн-в Сев.-Вост. Руси. Гос.-политич. строем Р. ц. г., оформившимся к сер. 16 в., была феод. монархия с сословным представительством.

Нек-рые социально-экономич. предпосылки преодоления феод. раздробленности начали складываться в Юго-Зап. и Сев.-Вост. Руси в кон. 12 — нач. 13 вв. Но этот процесс был прерван нашествием монголо-татар и установлением монг.-тат. ига. Предпосылки централизации в Сев.-Вост. Руси вновь возникают в 14 в., когда здесь начался новый экономич. подъем. Происходило восстановление запустевших земель и освоение новых (колонизация в 14-15 вв. охватила С., С.-В. и В. страны). В большинстве гос. образований Сев.-Вост. Руси постепенно сложился устойчивый комплекс культивируемых старопахотных земель (село и «тянущие» к нему деревни и починки) — постоянных центров с.-х. произ-ва с относительно стабильным составом рабочего населения. Увеличился объем производимого обществ. продукта, сложилась известная общность условий агр. произ-ва. На этой основе происходил рост феод. землевладения. В землях и кн-вах Сев.-Вост. Руси сложились стабильные системы всех видов феод. зем. собственности. Шел процесс концентрации и мобилизации земель, ускоренный увеличением товарно-ден. обращения. В результате этого процесса нарушалась система сложившихся политич. границ. Рост феод. землевладения требовал унификации условий функционирования феод. зем. собственности в масштабах всей страны. Возникала заинтересованность подавляющей части феодалов в успехах централизации. Обострение клас. борьбы крестьян в ответ на наступление феодалов на экономич. и юридич. интересы крестьянства также увеличивало заинтересованность феод. собственников в усилении гос. аппарата принуждения и насилия и создании иных его форм.

Особенно интенсивно росло церк. землевладение, что объяснялось привилегиров. положением духовных корпораций. Церк. землевладение развивалось прежде всего за счет «черных» крест. земель, в колонизуемых р-нах и частично за счет светской вотчины. Духовные корпорации (митрополичьи и епископские кафедры, Троице-Сергиев, Кирилло-Велозерский, Симонов и др. монастыри) превратились в собственников в масштабе всей Сев.-Вост. Руси, в экономически мощную и политически влият. часть класса феодалов. Отсюда та поддержка, к-рую на определ. этапе оказывала великокняж. власть зем. притязаниям церкви, и сильная заинтересованность духовных феодалов в успехах объединения. На основе освоения новых и заброшенных земель развивалось и светское вотчинное землевладение. По мере роста крупновотчинной собственности вследствие концентрации и мобилизации земель владения части феодалов нарушали границы политич. образований. Менялся юридич. статус вотчины, она постепенно приобретала служилый характер. В 14-15 вв. произошло резкое увеличение слоя средних и мелких феодалов, владевших землей на условном праве и непосредственно заинтересованных в укреплении центральной гос. власти. Развитие различных видов условного землевладения объяснялось его особой мобильностью. Оно распространялось на «черных» и дворцовых землях, а также на землях церк. и светских феодалов. В кон. 15 в. возникла поместная система — разновидность условного землевладения, приспособленного к экономич. и политич. потребностям Р. ц. г. Объективная заинтересованность подавляющей части феодалов Сев.-Вост. Руси в объединении страны реализовалась в противоречивой борьбе различных групп господствующего класса за конкретные пути и методы централизации, за обеспечение своих экономич. и политич. целей.

Материальные предпосылки объединения в сфере ремесла и торговли складывались по мере восстановления разрушенных и возникновения новых городов. Дифференциация ремесл. произ-ва, начавшийся переход ряда его отраслей в мелкотоварное произ-во привели к расширению товарного обращения в стране. Происходило складывание местных рынков; постепенно возникали общерус. рыночные связи. Развитие последних происходило на основе естественно-географич. разделения труда и стимулировалось расширением внеш. торговли и концентрацией ремесл. произ-ва в крупных городах (Москва, Тверь, Новгород и др.). В результате большая часть торг.-ремесл. населения Сев.-Вост. Руси становилась заинтересованной в создании Р. ц. г. Однако его позиция была противоречивой, т. к. образование Р. ц. г. происходило в значит. мере за счет экономич. ограбления и политич. подчинения городов. Отд. слои торг.-ремесл. населения нек-рых городов (Тверь, Галич и др.) поддерживали сепаратистские устремления своих князей или, как в Новгороде, церк. и боярской верхушки.

Сохранение ига Золотой Орды, экспансионистская политика Вел. кн-ва Литовского, Ливонского ордена и Швеции стимулировали заинтересованность населения Сев.-Вост. Руси, прежде всего господствующего класса, в ускорении централизации. Образование Р. ц. г. было неразрывно связано с успехами нац.-освободит. борьбы. Но постоянное отвлечение значит. средств на внешнеполитич. цели тормозило темпы объединения страны.

В итоге острой борьбы двух сильнейших кн-в — Тверского и Московского — победило последнее и Москва стала центром складывающегося Р. ц. г. (со 2-й пол. 14 в.). При Дмитрии Донском (1359-89) она стала во главе освободит. борьбы Сев.-Вост. Руси против монг.-тат. ига. При Василии I Дмитриевиче (1389-1425) было присоединено Нижегородское кн-во и укрепилось внешнеполитич. положение сев.-вост. рус. земель: В годы княжения Василия II Васильевича (1425-1462) борьба за централизацию развернулась внутри самого Моск. вел. кн-ва и вылилась в феод. войну 2-й четв. 15 в. На последнем этапе она охватила все гос. образования Сев.-Вост. Руси. Разгром галицких князей моск. дома и их союзников привел к резкому изменению соотношения сил в пользу великокняж. власти. В правление Ивана III (1462-1505) образование единой терр. Р. ц. г. фактически было завершено. В его состав были включены Тверское, Ярославское, Ростовское и др. княжества, а также Новгородская земля. Права удельных князей моск. дома были ограничены. В 1480 было свергнуто монг.-тат. иго, а в результате рус.-литов. войны кон. 15 — нач. 16 вв. присоединены Вязьма, Брянск, уделы «верховских» князей, Новгород-Северское и Стародубское княжества. В 1-й пол. 16 в. завершилось складывание терр. Р. ц. г.: ликвидирована независимость Пскова (1510), присоединено Рязанское кн-во (1521) и в результате войны с Польско-Литов. гос-вом возвращен Смоленск (1514). В 1552-56, с присоединением Казанского и Астраханского ханств, начался быстрый рост терр. Р. ц. г. на востоке. В период правления Василия III (1505-33) и регентства Елены Глинской (1533-38) были ликвидированы уделы князей моск. дома (позднее был реставрирован лишь удел кн. Старицких, частично сохранились также уделы служебных князей Воротынских, Одоевских, Мстиславских и др.).

Завершение оформления социальной и гос.-политич. структур Р. ц. г. произошло к сер. 16 в. На смену многоступенчатым вассальным отношениям внутри класса феодалов пришли отношения подданства вел. князю (с 1547 — царю). Класс феодалов превратился в значит. мере в замкнутое сословие. Выработалась система чинов господствующего класса. Все светские феодалы делились на чины «думные», «московские» и «городовые» (см. Служилые люди). В соответствии с чином определялись служебные назначения феодалов, устанавливалось их ден. и зем. жалованье («поместные оклады»). Родовой состав первых двух чинов был закреплен в «Государевом родословце» (ок. 1555). Взаимоотношения феодалов внутри этих групп, их служебное продвижение определялось нормами местничества. Этим фамилиям принадлежала большая часть светского вотчинного землевладения. «Городовые» чины, подразделявшиеся на ряд статей, составляли рядовую массу класса феодалов и делились на терр. корпорации, численный и фамильный состав к-рых фиксировался в «десятнях». Особенности положения каждой корпорации в конечном счете определялись ист. условиями развития той или иной области. Для этой группы было характерным среднее и мелкое поместное и вотчинное землевладение. «Уложение о службе» (ок. 1556) определило виды и размеры воен. службы всех светских феодалов. Влиятельную часть господствующего класса составляли церк. корпорации. Была закреплена общая юридич. привилегированность класса феодалов. Промежуточным слоем Р. ц. г., оформление к-рого связано с воен. реформами сер. 16 в. и правительств. колонизацией юж. областей, были служилые люди «по прибору». В их состав входили стрельцы, пушкари и затинщики (рядовой состав походной и крепостной артиллерии), воротники, сторожа, «кормовые», «городовые» и «поместные» казаки. Они были лично свободными людьми, обязанными гос-ву определ. видом службы, за к-рую они получали жалованье.

Вырабатывается статус торг.-ремесл. слоев гор. населения. Вся земля в городах, за исключением «белых» слобод и дворов, считалась государевой, а посадские люди были тяглым населением, обязанным нести повинности и платить налоги. Привилегированную часть посадского сословия составляли гости и суконники. Население «белых» слобод и дворов, а также частно-владельч. городов эксплуатировалось своими феод. владельцами.

Наиболее угнетенным сословием Р. ц. г. было крестьянство. Образование Р. ц. г. не только закрепило развивавшиеся ранее крепостнич. тенденции, но в значит. мере предопределило постоянное усиление крепостничества. Крестьянство в зависимости от юридич. статуса земли, к к-рой оно было прикреплено, делилось на черносошное, дворцовое и частновладельческое. Происходили изживание различных форм «обельного» холопства, быстрый рост кабального холопства, сближение реального экономич. положения крестьянства и подавляющей части холопов.

Главой Р. ц. г. был вел. князь (с 1547 — царь), обладавший формально всей полнотой высшей законодат., суд. и исполнит. власти. Законосовещат., суд. и исполнит. институтом была Боярская дума, сословно-представит. орган всей светской части феод. класса и прежде всего его аристократич. верхушки. Боярская дума в значит. степени ограничивала власть монарха. К сер. 16 в. возник Земский собор, высший законосовещат. орган, состоявший из Боярской думы, «Освященного собора» (высшие иерархи рус. церкви), представителей «московского» и «городового» чинов, а также посадского населения. На рассмотрение Земских соборов, созывавшихся по инициативе пр-ва, выносились важнейшие вопросы внеш. и внутр. политики. В кон. 15 — 1-й пол. 16 вв. центр. органами исполнит. и суд. власти были великокняж. Казна, Дворец (Большой и областные) и постоянные комиссии при Боярской думе. К 50-м гг. 16 в. возникли приказы. Появление и укрепление приказной системы означало рождение бюрократич. машины Р. ц. г. На смену наместничьей системе местных органов власти, сыгравшей положит. роль в период образования Р. ц. г., пришли сословно-представительные институты местного самоуправления (губные и земские избы), находившиеся под контролем центральных органов власти. Во главе их стали представители местного дворянства, зажиточной части посадского населения и черносошного крестьянства. Часть функций местного управления была передана в руки непосредств. агентов пр-ва (городовые приказчики и т. д.). Реформы 50-х гг. 16 в. унифицировали финансово-податную систему Р. ц. г. и закрепили единое общегос. право (Судебники 1497 и 1550).

Терр. Р. ц. г. в 50-е гг. 16 в. (без р-нов Среднего и Ниж. Поволжья) составляла ок. 3 млн. км2. На С. она простиралась до Баренцева и Белого морей, захватывая на С.-В. область Сев. Урала. На С.-З. Р. ц. г. граничило с Норвегией, Швецией и Ливонским орденом. Зап. и юго-зап. соседом Р. ц. г. было Вел. кн-во Литовское. Юж. граница была неопределенной. К сер. 16 в. рус. колонизация распространилась на р-ны верховьев pp. Оскола, Дона, Воронежа. Вост. граница шла по предгорьям Среднего Урала. На Ю.-В. находилась терр. кочевой Большой Ногайской орды, постепенно попадавшей в вассальную зависимость от Р. ц. г. Числ. населения Р. ц. г. в сер. 16 в. — примерно 7-9 млн. ч. Этнич. основу составила великорус. (рус.) народность. Кроме того, в его состав вошли лопари, ханты, манси, коми, удмурты, татары, мари, чуваши, мордва, карелы и др. народы и племена. Включение этих народов в Р. ц. г. было прогрес. фактором их дальнейшего ист. развития, но осуществлялось оно прежде всего в интересах господствующего класса и проводилось с помощью методов насильств. христианизации и русификации.

Образование Р. ц. г. — важнейший этап в ист. развитии нашей страны. Несмотря на всю противоречивость и сложность, процесс объединения рус. и др. народов в единое гос-во имел в целом прогрессивное значение. Его завершение и привело к созданию новых, более благоприятных условий для развития экономики страны, культуры ее народов и для решения внутриполитич. и внешнеполитич. задач.

Историография. Проблема образования Р. ц. г. была одной из важнейших тем исследований рус. дореволюц. историографии. Но ее представители были далеки от подлинно науч. постановки проблемы и ее решения. Заслугой историков гос. школы, особенно О. М. Соловьева, была попытка вскрыть закономерности, приведшие к образованию единого Рус. гос-ва. В работах бурж. историков собран ценный фактич. материал и сделаны интересные конкретные наблюдения (особенно в трудах В. О. Ключевского, Н. П. Павлова-Сильванского, А. Е. Преснякова). В сов. историографии первые шаги в исследовании проблемы были сделаны в 20-30-е гг. Успехи этих лет связаны с именем M. H. Покровского, к-рый допустил, однако, серьезные ошибки (теория «торгового капитала», от к-рой он позднее отказался, концепция «борьбы за рынки» и крушения феод. порядков с образованием Р. ц. г. и т. д.). Переломным моментом в изучении складывания Р. ц. г. был конец 30-х гг. Наиболее полно вопросы этой проблемы тогда были поставлены в статьях С. В. Бахрушина и К. В. Базилевича, выступивших с критикой концепции M. H. Покровского (С. В. Бахрушин, «Феод. порядок» в понимании M. H. Покровского, в сб.: «Против ист. концепции M. H. Покровского», ч. 1, М.-Л., 1939, К. В. Базилевич, «Торг. капитализм» и генезис моск. самодержавия в работах M. H. Покровского, там же). Они впервые употребили термин «Р. ц. г.».

Методологич. основы и приемы решения проблемы были уточнены и развиты в ходе дискуссии, проведенных ж. «Вопросы истории» (в 1946 — об образовании Р. ц. г., в 1949-51 — о периодизации истории СССР). На протяжении 40-60-х гг. происходило широкое изучение социально-экономич. и политич. проблем развития Сев.-Вост. Руси в 14 — 1-й пол. 16 вв. Все это позволило создать обобщающие исследования, посвященные истории образования Р. ц. г.

Однако ряд существенных вопросов проблемы различно трактуется учеными. Большинство их начало образования Р. ц. г. относят к 14 в. (К. В. Базилевич — к 80-м гг. 15 в.), но окончат. оформление Р. ц. г. датируют различно: кон. 15 в. (В. В. Мавродин),1-я пол. 16 в. (И. И. Смирнов), 16 в., включая опричнину (С. В. Юшков, П. П. Смирнов), и сер. 17 в. (К. В. Базилевич). Л. В. Черепнин считает, что образование Р. ц. г. завершается в основном в кон. 15 — нач. 16 вв., а окончат. оформление Р. ц. г. относится к сер. 16 в. Высказаны различные мнения и об осн. социальных выразителях процесса централизации: дворянство и горожане (К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин, П. П. Смирнов), церк. феодалы и моск. боярство (С. В. Юшков), крупные «многовотчинные землевладельцы» (С. Б. Веселовский), различные круги господствующего класса (А. М. Сахаров), различные слои господствующего класса феодалов и различные слои горожан (Л. В. Черепнин). Эти расхождения связаны с разным пониманием хода политич. борьбы в период образования Р. ц. г. Распространенной является точка зрения о том, что характер политич. борьбы в 1-й пол. 16 в. определялся столкновением экономич. и политич. интересов прогрессивного поместного дворянства и консервативного княжеско-боярского слоя. В последних работах (Л. В. Черепнина, А. А. Зимина, С. М. Каштанова и др.) показана схематичность такого деления класса феодалов и неточность характеристики действий отд. его слоев, встречающейся у сторонников такой схемы. Единства взглядов нет также и по вопросу об уровне развития мелкотоварного произ-ва в 14-15 вв. Эти и др. вопросы истории Р. ц. г. нуждаются в дополнит. изучении.

Лит.: Пресняков А. В., Образование Великорус. гос-ва, П., 1918; Мавродин В. В., Образование единого Рус. гос-ва, Л., 1951; Черепнин Л. В., Образование Рус. централизованного гос-ва в XIV-XVBB., M., 1960; его же, La réorganisation de l’appareil d’Etat durant la période de la centralisation politique de la Russie. Fin du XVe et début du XVIe siécle, «Annali delia Fondazione italiana per la storia amministrativa», 1964, No 1; его же, К вопросу о роли городов в процессе образования Рус. централизованного гос-ва, в кн.: Города феод. России. Сб. ст., М., 1966; Любавский М. К., Образование осн. гос. терр. великорус. народности, Л., 1929; Веселовский С. В., Феод. землевладение в Сев.-Вост. Руси, т. 1, М.-Л., 1947; Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времен до сер. XVII в., 2 изд., кн. 1-2, М.-Л., 1952-54; Копанев А. И., История землевладения Белозерского края XV-XVI вв., М.-Л., 1951; Данилова Л. В., Очерки по истории землевладения и хоз-ва в Новгородской земле XIV-XV вв., М., 1955; Вернадский В. Н., Новгород и Новгородская земля в XV в., М.-Л., 1961; Горский А. Д., Очерки экономич. положения крестьян Сев.-Вост. Руси XIV-XV вв., М., 1960; Кочин Г. Е., Сельское хоз-во на Руси в период образования Рус. централизованного гос-ва, конец XIII — нач. XVI в., М.-Л., 1965; Алексеев Ю. Г., Аграрная и социальная история Сев.-Вост. Руси XV-XVI вв. Переяславский уезд, М.-Л., 1966; Рыбаков Б. A., Ремесло древней Руси, (М.), 1948; Бахрушин С. В., Науч. труды, т. 1-2, М., 1952-54; Смирнов П. П., Посадские люди и их клас. борьба до сер. XVII в., т. 1, М.-Л., 1947; Тихомиров M. H., Средневек. Москва в XIV-XV вв., М., 1957; его же, Россия в XVI ст., М., 1962; Сахаров А. М., Города Сев.-Вост. Руси XIV-XV вв., М., 1959; его же, Проблема образования Рус. централизованного гос-ва в сов. историографии, «ВИ», 1961, No 9; Хорошкевич А. Л., Торговля Вел. Новгорода с Прибалтикой и Зап. Европой в XIV-XV вв., М., 1963; Носов H. E., Очерки по истории местного управления Рус. гос-ва первой пол. XVI в., М.-Л., 1957; Смирнов И. И., Очерки политич. история Рус. гос-ва 30-50-х гг. XVI в., М.-Л., 1958; его же, Заметки о феод. Руси XIV-XV вв., «ИСССР», 1962, No 2-3; Зимин A. A., Реформы Ивана Грозного, М., 1960; его же, О политич. предпосылках возникновения рус. абсолютизма, в кн.: Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.), сб. ст., М., 1961; Леонтьев А. К., Образование приказной системы управления в Рус. гос-ве, М., 1961; Базилевич К. В., Внеш. политика Рус. централизованного гос-ва. Вторая пол. XV в., (М.), 1952; Масленникова Н. Н., Присоединение Пскова к Рус. централизованному гос-ву, Л., 1955.

В. Д. Назаров. Москва.

р. (река) § 209

Ра § 180

рабски покорный § 131

раввин § 107

равеннцы § 109

равенство § 64 п. 2

равнение § 35 п. 1

равнина § 35 п. 1

равно § 35 п. 1

равновесие § 35 п. 1

равноденствие § 35 п. 1

равноправный § 35 п. 1

равносильный § 35 п. 1

равноценный § 35 п. 1

равный § 35 п. 1

равнять § 35 п. 1

равняться § 35 п. 1

равн — ровн § 35 п. 1

ради бога § 181 прим. 3

радий (о радии) § 71 п. 1

радикал-экстремизм § 121 п. 1

радио- § 117 п. 3

радиоактивный § 117 п. 3

радио-Буратино § 151

радио-мюзик-холл § 152

радиоприёмник § 117 п. 3

радиотелеуправление § 117 п. 3

радиофикация § 66

радостный § 83

рад-радёшенек § 118 п. 2

радуются не нарадуются § 155 а)

Раечка § 48

раёшник § 91

раёшный § 91

раз- (рас-)/роз- (рос-) § 40, § 82

разбирать § 36

раз-Брюллов § 151

развевать § 34

разведенец § 105

разведёнка § 105

разведчик § 86

разведывать § 61

разве не § 78 п. 4 а), § 147 п. 3

разверстый § 79 п. 2 б)

развёртывать § 61

разве что § 142 п. 2

развеянный § 60

развивать § 34

раздатчик § 87

раздать § 40

раздирать (раздеру) § 36

разжать § 89

разжечь § 40

разжигать § 36

раз за разом § 137 п. 4

раззвонить § 93

разлагать § 35 п. 1

разливанный (разливанное море) § 99 п. 3 а)

разливать § 40

разливной § 40

разлинованный § 98 п. 1

разлюли малина § 122 п. 3

размазывать § 61

размежёванный § 19 п. 2

размежёвка § 19 п. 3

размежёвывание § 19 п. 2

размежёвывать § 19 п. 2

размер/вес § 114

размешанный § 60

разминать § 36

размозжить § 106

размягчённый § 19 п. 5

размягчить § 79 п. 2 б) прим.

раз на раз § 137 п. 4

разниться § 35 п. 1

разница § 35 п. 1

разноголосица § 35 п. 1

разнородный § 35 п. 1

разносторонний § 35 п. 1

разносчик § 88

разнотипный § 128 п. 3 а)

разн — розн § 35 п. 1

разный § 35 п. 1

разобранный § 41

разобрать § 41

разовью § 41

разогнаться § 41

раз от разу § 137 п. 4

разредить § 34

разровнять § 35 п. 1

разрозненный § 35 п. 1

разрубить § 82

разрядить § 34

разъёмный § 27 п. 1 а)

разъехаться § 27 п. 1 а)

разыграть § 40

разыздеваться § 12 п. 2

разыскивать § 40

разыскной § 40

разэдакий § 6 п. 4 б)

Раичка § 48 прим.

райадминистрация § 26 п. 1

Райкин-младший § 159 прим.

район § 26 п. 2

районный совет народных депутатов § 193

райуполномоченный § 26 п. 1

ракетно-технический § 130 п. 3

рак-отшельник § 120 п. 1 б)

Рамазан (Рамадан) § 183

Рамбуйе § 26 п. 3

Рамсесы § 159

раненный § 98 п. 3

раненый § 60, § 98 п. 3

Раннее Возрождение § 179

ранний § 95

ранчо § 21

раным-рано § 118 п. 2

рапорт § 107

раса § 107

раскатисто-громкий § 129 п. 2

раскланяться § 35 п. 1

расковырянный § 60

раскорчёванный § 19 п. 2

распашонка § 18 п. 2

распаяться § 35 п. 1

распивочный § 43

распинать § 36

расписание § 40

расписка § 40

распустить § 40

распутанный § 98 п. 2 а)

рассказ «Дама с собачкой» § 195 а)

рассказчик § 88

рассориться § 96

расстелить § 36,

расстелет § 36 прим. 4

расстилать § 36, § 36 прим. 4

расстрелянный § 60

рассчитать § 36, § 93 прим.

рассчитывать § 93 прим.

рассыпать § 40, § 93

рассыпать § 40

рассыпной § 40

растение § 35 п. 1

растеньице § 52

растереть § 36

расти (расту) § 35 п. 1

растирание § 36 прим. 2

растирать § 36

растительность § 35 п. 1

растительноядный § 128 п. 3 а)

растить § 35 п. 1

растлевать § 62

растоптать § 82

растяпа растяпой § 122 п. 4 а)

расфасовать § 82

расхожий § 82

расценка § 82

расчёска § 19 п. 7, § 88

расчесть § 93 прим.

расчесться § 93 прим.

расчёсывать § 19 п. 7

расчёт § 18 п. 5, § 19 п. 7, § 93 прим.

расчётливый § 93 прим.

расчётный § 93 прим.

расчехлить § 88

расшевелить § 82

расшибить § 89

расщепление § 82

Рафаэлева Мадонна § 166

рахат-лукум § 121 п. 3

ращу § 35 п. 1

реакция § 79 п. 2 б)

ребятушки § 54

ревизия § 44

революция § 16

революция 1905 года § 179 прим. 5

ревю-оперетта § 120 п. 2

регби § 9

реестр § 7 п. 1

режьте § 32 в)

резус-фактор § 120 п. 4

резче § 88

резчик § 88

резюме § 9

рейтинг § 9

рейхсканцлер § 121 п. 2

рейхстаг § 191

река Волга § 122 п. 1 б)

реквием § 7 п. 1

реле-станция § 120 п. 2

религиоведение § 65

ре минор § 122 п. 6

ре-минорный § 129 п. 5

Ренессанс § 179

ренессанс § 194 прим. 5

ренклод § 198 прим.

рентген § 158, § 163

рентгеновы лучи § 166

реорганизованный § 98 п. 1

Рерих § 9

реснитчатый § 87

Республика Татарстан § 170

ретро- § 117 п. 3

ретромода § 117 п. 3

ретушёвка § 19 п. 3

ретушёр § 19 п. 4

Реформация § 179

речевой § 18 п. 3

речовка § 18 п. 3

решённый § 98 п. 2 б)

решённый-перерешённый § 99 п. 3

решёта (мн. ч.) § 19 п. 7

решетчатый § 19 п. 7

реэвакуация § 117 п. 1

реэкспорт § 6 п. 4 а)

Риего-и-Нуньес § 123 п. 5 прим. 1, § 160

риелтор § 7 п. 1

рижский § 90

риксдаг § 191

Римка § 109

римляне § 69

Римма § 107

Римский-Корсаков § 124 п. 1, § 159

Римско-католическая церковь § 184

Рио-де-Жанейро § 126 п. 6, § 169 прим. 2

рио-де-жанейрский § 129 п. 1

Рио-Колорадо § 169 прим. 3

Рио-Негро § 126 п. 5

р. и руб. (рубль) § 209

рислинг § 199 прим.

рисующий § 58

Ричард Львиное Сердце § 123 п. 2, § 159

р-н (район) § 210

Робеспьеры § 158

робин-гудовский § 129 п. 3

робинзон § 158

ровесник § 35 п. 1, § 83 прим.

ровненский § 55

ровный § 35 п. 1

ровнять § 35 п. 1

Рогожская Застава (площадь) § 169 прим. 1

Родина § 203

Родительская суббота § 183

рождаемость § 59

рождённый § 98 п. 2 б)

рождественский § 55

Рождество § 183

Роже Мартен дю Гар § 123 п. 3, § 123 п. 5, § 160

рожон § 18 п. 5

рожь § 32 а)

роз- (рос-)/раз- (рас-) § 40, § 82

роздал § 40

розданный § 40

розжиг § 36 прим. 3, § 40

розлив § 40

розмарин § 198 прим.

розниться § 35 п. 1

рознь § 35 п. 1

розыгрыш § 40

розыск § 12 п. 2, § 40, § 82

рок-ансамбль § 120 п. 4

рококо § 194 прим. 5

Рокфеллер-старший § 123 п. 2 прим., § 159 прим.

роман «Дворянское гнездо» § 195 а) «Роман без вранья» § 195 б)

Романовы § 159

ромбоэдр § 7 прим.

ромен-роллановский § 129 п. 3

ропот § 64 п. 3 а)

рос, росла, росли (прош. вр.) § 35 п. 1

рослый § 35 п. 1

роспись § 40, § 82

роспуск § 40

росс, (российский) § 209

Российская академия наук § 189

Российская Федерация § 170

российский § 106

Российский (в названиях) § 192 прим.

Российский научный центр «Курчатовский институт» § 192 прим.

Российское государство § 174

Россия § 106

Россияне § 106

Россыпь § 40

Рост § 35 п. 1

РОСТА (Российское телеграфное агентство) § 208 прим. 1

Ростов-на-Дону § 126 п. 6, § 157, § 169 прим. 2

ростовой § 35 п. 1

ростовщик § 35 п. 1

росток § 35 п. 1

рос(т) — рас(т) — ращ § 35 п. 1

росший § 89

рощ (род. п. мн. ч.) § 32

р/с и р/сч (расчётный счёт) § 210

рубашонка § 18 п. 2

Рудный Алтай (горная цепь) § 127

ружей (род. п. мн. ч.) § 64 п. 3

ружьецо § 52

рука об руку § 137 п. 4

руки-ноги § 118 п. 4

руководитель департамента § 196

рус. (русский) § 209

русалка § 162 прим. 2

русист § 106 прим.

русификация § 66, § 106 прим.

русифицированный § 106 прим. «Руслан» § 200

русофил § 106 прим.

русофоб § 106 прим.

Русская православная церковь § 184

русский § 95, § 106 прим.

Русский музей § 189

русскоговорящий § 106 прим.

русскоязычный § 106 прим., § 128 п. 3 б)

руставелиевский § 42 прим.

ручательство § 43

ручища § 70

ручонка § 18 п. 2

рушник § 91

рыба-попугай § 120 п. 1 б), § 122 п. 1 а) прим.

рыба треска § 122 п. 1 а)

рыбацкий § 85

рыжевато-коричневый § 129 п. 2

рыжеватый § 43

рыцарский § 30 п. 2 а) прим.

рэкет § 8 п. 1

рэкетир § 8 п. 1

Рэлей § 8 п. 2

рэлей § 8 п. 2

Рэмбо § 8 п. 2

рэп § 8 п. 1

рюкзак § 80

Рюриковичи § 159

Рязанщина § 30 п. 3 С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ы

Э

Ю

Я

§ 27 – 28. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Государственная деятельность Ивана III. В 1462 году московский великокняжеский престол занял сын Василия II Тёмного – Иван III Васильевич (1462 – 1505). С двенадцати лет отец приобщал Ивана к политической и военной деятельности.

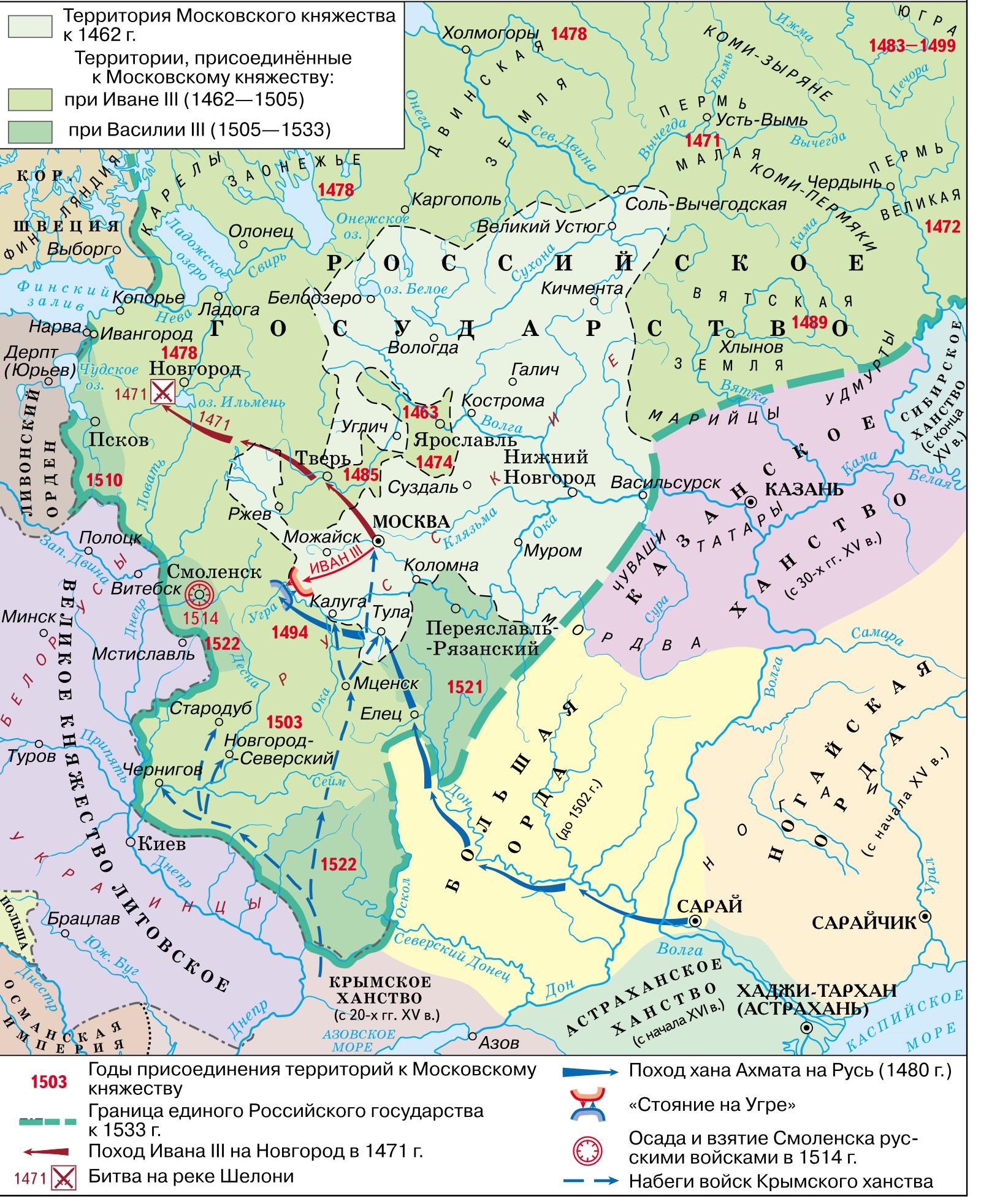

При Иване III сложилось территориальное ядро единого многонационального Российского государства, была окончательно свергнута власть Орды, разработано общегосударственное законодательство в виде Судебника 1497 года, развёрнуто большое строительство в Москве, укреплён международный престиж страны. Русь превратилась в сильное государство – Россию, это название появилось в документах в конце XV века. Иван III поддерживал дипломатические отношения с германским императором, Венецией, Данией, Венгрией, Турцией.

Присоединение удельных княжеств к Москве происходило в основном мирным путём. Их население, уставшее от усобиц, которые сопровождались разорением хозяйства, добровольно присягало московскому князю.

Иван III был высок, худощав и красив. В 1472 году он женился на племяннице последнего византийского императора Зое (Софье) Палеолог. С её приездом в Москву изменился уклад жизни княжеского двора. Он стал более пышным – по образу и подобию двора византийских императоров.

Иван III

С конца XV века на печатях великого князя появился византийский двуглавый орёл. Вместо прежнего титула «великий князь» Иван III именовался «Иоанн, Божиею милостью государь всея Руси и великий князь» с перечислением всех подвластных ему земель. Современники называли его Иваном Великим.

Иван III Васильевич был расчётливым и тонким политиком, целеустремлённым и волевым человеком. Своей главной цели – собрать воедино всю Русь – он добился искусной дипломатией. Иван III использовал любые средства, которые приносили желаемый результат.

Печать Ивана III. 1497 год. Первое изображение двуглавого орла в качестве герба

Присоединение к Москве Великого Новгорода, Твери и других земель. Политика московского князя, направленная на объединение русских земель под своей властью, вызывала опасения новгородцев. Они искали поддержки у Литвы и Польши. Антимосковской группе бояр во главе с вдовой посадника Марфой Борецкой удалось получить согласие новгородского веча на союз с Литвой. Новгород признал власть великого князя литовского и короля польского Казимира IV. Таким образом бояре надеялись сохранить свои привилегии. Для простого народа католик Казимир IV был чужаком, своим государем они видели православного князя.

В Москве события в Новгороде расценили как измену православной вере. Для Ивана III любые попытки «отпадения в латинство» (католичество) заслуживали сурового наказания.

В 1471 году Иван III повёл московские полки на Новгород. 14 июля на реке Шелони новгородцы потерпели поражение. Сказались не только лучшая военная выучка московских воинов, но и отсутствие единства и сплочённости среди новгородских ополченцев, которые не желали защищать интересы бояр. Иван III распорядился казнить новгородских посадников «за их измену и отступление от веры, а мелких людей велел отпущати». По договору Новгород был вынужден отказаться от самостоятельной внешней политики. Однако это уже не удовлетворяло Ивана III – он хотел полностью ликвидировать независимость боярской республики.

В октябре 1477 года Иван III предпринял второй поход на Новгород. Московские войска заняли все важные центры в Новгородской земле и блокировали город. Новгородские послы прибыли к московскому князю для переговоров, пытаясь отстоять привилегии и вольности своей земли. Иван III не пошёл на уступки и заявил: «Государство наше таково: вечевому колоколу в Новгороде не быть, а государство всё нам держать; волостями, сёлами нам владеть, как владеем в Низовой земле (на Москве), чтоб было на чём нам быть в нашей отчине».

Осаду города сняли после того, как новгородцы присягнули московскому князю. В Москву под стражей отправили Марфу Борецкую, вскоре доставили и новгородский вечевой колокол – символ республики. Новгородская земля стала частью Российского государства.

Судьба Тверского княжества, окружённого теперь со всех сторон московскими землями, была предопределена. Зимой 1484 – 1485 года московские войска двинулись на Тверь. Едва они пересекли границу княжества, как Михаил Борисович, князь тверской, принял условия Ивана III: «не называться его братом, но младшим братом», разорвать отношения с Литвой и участвовать в военных походах Москвы. В Тверь и Новгород были назначены наместники великого князя.

Присоединение Великого Новгорода к Московскому княжеству. Художник А. Кившенко

Иван III успешно воевал с Великим княжеством Литовским. В результате к Московскому княжеству отошли города Чернигов, Новгород-Северский, Путивль, Любеч и другие (всего 19 городов и 70 волостей).

Князья пограничных с Московским княжеством земель уезжали от великого князя литовского и переходили на службу к ИвануIII. Он считал себя наследником Владимира Святого, государем русских земель, даже тех, которые «ныне за Литвой» – Киева, Смоленска, Полоцка, Витебска и других городов.

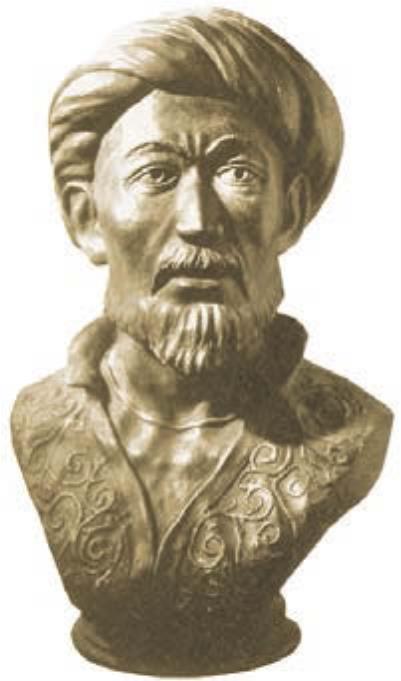

Иван III водил московские полки на Казань. В 1487 году он совершил успешный поход, после которого Казань признала свою зависимость от Москвы. Татарские князья, опасаясь усобиц в Орде, переходили на службу к московскому князю. Так происходило ещё со времён Ивана Калиты.

Ликвидация ордынского владычества. Хан Ахмат потребовал от московского князя подчинения и выплаты дани «за прошлые годы» (до этого дань Орде не выплачивалась пять лет). Московский князь отказался подчиниться. Летом 1480 года хан Ахмат во главе большого войска пошёл на Москву. Он рассчитывал на польского короля Казимира IV, обещавшего военную помощь.

Ордынцы подошли к Оке, но переправы через реку были заняты московскими полками. Ахмат не рискнул переходить через Оку и переместил свои войска на её приток – к реке Угре. Попытки ордынцев форсировать Угру и углубиться в русские земли оказались безуспешными. Войско Казимира IV, с которым хан Ахмат рассчитывал соединиться, не пришло. Случилось это потому, что во владение Казимира IV вторгся временный союзник Ивана III крымский хан Менгли-Гирей.

Иван III топчет ханскую басму (грамоту с требованием выплаты дани). Художник А. Кившенко

Казанский хан. Реконструкция Т. Балуева

Ордынцы и русские войска стояли по обоим берегам Угры до поздней осени. Начались морозы, река покрылась льдом. Ордынцы повернули коней назад. «Стояние на Угре» закончилось. Поход ордынцев провалился, хан Ахмат вскоре погиб в усобице. На южных землях Большой Орды в начале XVI века возникло Астраханское ханство.

Спустя 100 лет после Куликовской битвы русские земли навсегда освободились от ордынского владычества.

Государственное управление. Объединение русских земель при Иване III потребовало централизации власти. Государь «с боярами думу думали», т. е. решали все важнейшие вопросы в высшем совете при Иване III – Боярской думе. В Думу входили наиболее близкие государю лица, пользовавшиеся его доверием. Чин думного боярина был высшим в государстве. Другим придворным чином, вторым по значению после боярина, был окольничий.

Хозяйством великого князя ведал Государев дворец. Государева казна отвечала не только за сохранность всех ценностей, в неё входила княжеская канцелярия, которая вела переписку великого князя, а также архив, где хранились государственные документы.

Территория Российского государства делилась на уезды, волости и станы. Самой крупной административно-территориальной единицей – уездом – управлял наместник. В уезд входило несколько волостей, во главе которых стояли волостели. Эти должностные лица содержались за счёт местного населения, с которого брался «корм» натурой. Содержание представителей местного управления называлось кормлением.

Образование единого Российского государства во второй половине XV – первой трети XVI в.

Назначение на государственные должности зависело от знатности рода и служебного положения, которое занимали предки князей и бояр.

Такой порядок назывался местничеством. На пирах и званых обедах подданные московского князя также рассаживались в соответствии со знатностью и занимаемой при государевом дворе должностью. Местнические споры «кому где сидеть» за столом и на службе были частым явлением, их разбирали в Боярской думе при участии государя.

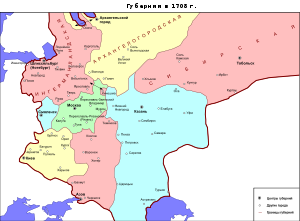

Великий князь Василий III Иванович (1505 – 1533) продолжил политику, направленную на объединение русских земель и укрепление нового государственного порядка. При нём к Москве были присоединены Псков (1510), Смоленск (1514) и Рязань (1521). В ходе объединения русских земель в единое Российское государство шло формирование великорусской народности.

Великий князь Василий III Иванович. Рисунок XIX века

Судебник 1497 года. В 1497 году был принят Судебник. Он определял единый порядок суда на всей территории государства: суд великого князя, решения которого носили окончательный характер; суд бояр и окольничих и суд наместников и волостелей. В судебных разбирательствах на местах обязали присутствовать старост, сотских и «лутчих людей». Вводилась смертная казнь за разбой, поджоги, мятежи.

Фрагмент Судебника

Юрьев день. Художник С. Иванов

Судебник определил единый срок перехода крестьянина от одного землевладельца к другому за неделю до Юрьева дня осеннего (26 ноября) и неделю после, т. е. после завершения сельскохозяйственных работ. Перейти на новое место крестьянин мог, только уплатив своему владельцу все долги и пожилое.

Русское общество. В XIV – XV веках привилегированные сословия – бояре и «слуги вольные» (дворяне) – служили по добровольному согласию и имели право переходить («отъехать») от одного князя к другому. После ликвидации уделов и присоединения крупных княжеств к Москве «отъехать» было некуда, кроме Литвы. Однако такой отъезд уже считался изменой и вёл к конфискации земель бежавшего.

Находившиеся при князе дворяне получали за службу землю – поместье. Например, Иван III после конфискации земель новгородских бояр расселил на этих землях около двух тысяч московских дворян. За право пользоваться поместьем служилые люди по требованию великого князя должны были являться «конно, людно и оружно», т. е. быть на коне в полном вооружении и выставлять в поход вооружённых людей, численность которых зависела от размера поместья. Развитие поместного землевладения повлёкло за собой увеличение численности нового сословия – дворянства.

Дворяне – основа войска великого князя – были его опорой в борьбе с боярами. Представители нового сословия участвовали в управлении государством, в том числе в должности дьяков. Однако такая служба считалась менее почётной, чем воинская.

Основную массу городского населения составляли ремесленники, купцы, люди, жившие «чёрной работой», служилые люди городского гарнизона, представители свободных профессий (лекари, скоморохи и др.). Город XIII – XV веков представлял собой центр вотчинного княжеского хозяйства и одновременно опорный пункт государства. В городе располагались принадлежавшие князьям дворы и сады, слободы ремесленников, огородников, садовников. На реках стояли княжеские мельницы, на прибрежных лугах паслись табуны и стада. Городской рынок был тесно связан с окрестными селениями.

Значительная часть крестьян и в XV – XVI веках жила на «чёрных» землях, принадлежавших великим московским князьям. Селения, составлявшие волость, образовывали самоуправляющийся крестьянский «мир». На мирском сходе избирали старосту, или сотского. Крестьяне были связаны круговой порукой в уплате княжеских податей, т. е. общей коллективной ответственностью всех членов сельской общины.

Казна – денежные средства государства.

Кормление – содержание княжеской администрации в городах и на местах за счёт натуральных и денежных поборов с местного населения.

Пожилое – денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельца в Юрьев день.

Конфискация – принудительное и безвозмездное изъятие имущества, денег, земли в собственность государства.

Поместье – земельное владение, пожалованное за службу, без права передачи по наследству и продажи.

Сословие – общественная группа людей с закреплёнными законом наследственными правами и обязанностями.

Дьяки (думные дьяки) – начальники различных государственных учреждений, наиболее высокопоставленные получали чин думного дьяка и заседали в Боярской думе.

1462 – 1505 годы – княжение великого князя московского и государя всея Руси Ивана III Васильевича.

1471 год – поход на Новгород и битва на реке Шелони.

1478 год – присоединение Новгорода к Московскому великому княжеству.

1479 год – принятие Иваном III титула «государь всея Руси».

Осень 1480 года – «стояние на реке Угре». Окончательное освобождение Руси от ордынского владычества.

1497 год – принятие Судебника.

1505 – 1533 годы – княжение Василия III Ивановича.

Вопросы и задания

1. Что позволило Ивану III объединить Русь в единое государство – Россию? Назовите, используя карту (с. 187), земли, присоединённые к Московскому княжеству при Иване III и Василии III.

2. Составьте рассказ о присоединении к Москве Великого Новгорода.

3. Почему освобождение Руси от ордынского владычества произошло без решающей битвы?

4. Что означает старинное выражение «конно, людно и оружно»?

5*. Используя дополнительную литературу и мультимедийные материалы, расскажите о гербе Российского государства и московском гербе, сравните их с современным.

6. Выпишите в тетрадь основные мероприятия внешней политики Ивана III.

7*. Составьте хронологический кроссворд (из пяти крупных дат) по материалам параграфа. Поменяйтесь кроссвордом с одноклассником и проверьте свои знания.

8*. Вспомните из истории Средних веков имена зарубежных современников Ивана III.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

7. От единого государства – к политике жизненного пространства

7. От единого государства – к политике жизненного пространства

Внешняя политика борьбы за необходимое пространство для пропитания народа. Германское единство в 19 веке — шаг в этом направлении. Поляки и французы в рейхе как чужеродные тела в национальном и народном

§ 24. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

§ 24. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

В 1462 г. на московский престол вступил 22-летний сын Василия Темного Иван. Его отличали осторожность, скрытность, тонкий расчет. Целью своей жизни новый князь ставил подчинение Москве всех русских земель и свержение ордынского

§ 32. ИСКУССТВО ЭПОХИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

§ 32. ИСКУССТВО ЭПОХИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

1. АрхитектураЗодчество XV в. Во второй половине XV в. в Москве, Новгороде и других городах создавалось много каменных дворцов, теремов, соборов. В объединяемой Москвой Руси стал вырабатываться новый общерусский стиль, сочетавший

Возникновение единого немецкого раннефеодального государства

Возникновение единого немецкого раннефеодального государства

Однако, несмотря на сепаратизм герцогов, в Германии в это время существовали уже объективные предпосылки для усиления королевской власти. В первую очередь, они коренились в незавершенности процесса

Образование единого англосаксонского государства — Англии

Образование единого англосаксонского государства — Англии

Между отдельными англосаксонскими королевствами шла постоянная борьба. То одно, то другое из них захватывало господство над другими. В конце VI — начале VII в. наиболее важное значение среди них имел Кент.

Период распада единого государства (VIII–III вв. до н. э.)

Период распада единого государства (VIII–III вв. до н. э.)

Следующий период в истории Китая является временем крупных смут, уничтожения единого государства и существования отдельных маленьких княжеств, которые в течение длительного периода с VIII по III в. вели упорную борьбу

Глава 17 Конец эпохи абсолютизма и единого государства (1848-1864)

Глава 17

Конец эпохи абсолютизма и единого государства (1848-1864)

Причины падения абсолютизма

Учредив сословно-представительные собрания, Фредерик VI в 30-х годах XIX в. создал институт, в рамках которого подданные короля впервые получили возможность на законных основаниях

§ 1. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и образование единого государства

§ 1. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и образование единого государства

Политическое развитие Руси в XIV в. Усиление Москвы.Что представляла собой Северо-Восточная Русь в начале XIV столетия? Она распадалась на ряд городов-государств, перешедших из

§ 3. Образование Российского государства

§ 3. Образование Российского государства

В правление Ивана III Васильевича (1462–1505) и его сына Василия III Ивановича (1505–1533) происходит то, что в исторической литературе традиционно и обоснованно именуют «образованием единого государства». Действительно, можно сказать,

От политической раздробленности к созданию единого централизованного государства

От политической раздробленности к созданию единого централизованного государства

Возникновению и возвышению Вавилона, который почти на два предстоящих тысячелетия станет одним из крупнейших центров древней цивилизации, предшествовал целый ряд политических событий в

Глава 1 ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО БИРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI в

Глава 1

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО БИРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI в

После захвата Авы шанами в 1527 г. и воцарения Тоханбвы (1527–1543) различие в уровнях феодального развития шанских окраин и бирманского центра проявилось в гораздо более резкой степени, чем в конце XIII в. Тоханбва и его

2. Этапы образования единого государства

2. Этапы образования единого государства

2.1. Военно-политический союз. Война и иностранная интервенция вызвали необходимость создания оборонительного союза большевистских сил центра и национальных регионов. Летом 1919 г. сложился военно-политический союз советских

1. Предпосылки и особенности образования единого государства

1. Предпосылки и особенности образования единого государства

Во второй половине XIII в. нашествие монголо-татар оборвало объединительные процессы. История этого времени в русских землях характеризовалась взрывом новых междукняжеских распрей, кровавой борьбой князей,

2. Русская культура периода образования единого централизованного Российского государства

2. Русская культура периода образования единого централизованного Российского государства

Монголо-татарское нашествие нанесло жестокий удар по русской культуре. Разгромлены были города, от развития которых зависел общественный прогресс в феодальную эпоху,

Эта статья — о государстве XV—XVIII веков. О Древнерусском государстве см. Древнерусское государство.

| Историческое государство | ||||

| Русское государство | ||||

|---|---|---|---|---|

|

||||

Территория Русского государства в 1500, 1600 и 1700. Территория Русского государства в 1500, 1600 и 1700. |

||||

|

←

1478 — 1721 |

||||

| Столица |

Москва (1478—1712) Санкт-Петербург (1712—1721) |

|||

| Язык(и) | церковнославянский, русский | |||

| Религия | православие | |||

| Площадь |

в 1547 году — 3 млн км² в конце XVII века — 14,5 млн км² |

|||

| Население |

в конце XVI века — 6 млн в 1640-е года — 7 млн в 1670-е года — 11 млн в 1722 году — 14 млн |

|||

| Форма правления | вотчинная монархия, сословно-представительная монархия | |||

| Династия |

Рюриковичи

|

|||

| Парламент | Земский собор | |||

| Крупнейшие города | Москва, Ярославль, Казань, Новгород, Тверь, Смоленск | |||

| Валюта | Рубль | |||

| Государь, Царь и Великий Князь всея Руси | ||||

| • 1478—1505 | Иван III Великий (первый) | |||

| • 1505—1533 | Василий III | |||

| • 1533—1584 | Иван IV Грозный | |||

| • 1584—1598 | Фёдор I Иоаннович | |||

| • 1682—1721 | Пётр I Великий (последний) | |||

| Преемственность | ||||

| ← Русские княжества | ||||

| Российская империя → |

Политическая карта на момент восхождения Иоанна III на престол

Политическая карта после присоединения Новгорода и других княжеств

Политическая карта на момент смерти Иоанна III

Ру́сское (централизо́ванное)[1] госуда́рство (Московское государство, Московия, Российское государство, Россия[2]) — государство конца XV — начала XVIII веков[3], сложившееся в результате объединения северо-восточных русских княжеств в конце XV века, в эпоху правления великого князя московского Ивана III.

Основы Русского государства были заложены в результате присоединения Иваном III Новгородской республики к Великому княжеству Московскому в 1478 году, а также окончательной ликвидации монгольского ига в 1480 году[3]. Унаследовав от предшественников претензионный титул «государь всея Руси», Иван III значительно увеличил его фактическое наполнение, проводя успешную политику по «собиранию русских земель» и преодолению монголо-татарского ига. В результате его 43-летнего правления в Восточной Европе на месте разрозненных феодальных княжеств появилась новая крупная держава, воспринимавшая себя как возрождение Руси (Древнерусского государства)[4] и претендовавшая также на ту часть её территориального наследия, которая досталась Великому княжеству Литовскому. Как единственное на тот момент независимое православное государство, Русское государство позиционировало себя также в качестве наследника павшей Византийской империи.

В середине XVI века были проведены реформы государственного управления, включая создание первого в истории сословно-представительного органа (Земский собор) и постоянного войска (стрельцы), были присоединены территории Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств, тем самым весь волжский бассейн оказался под контролем Москвы, глава государства принял царский титул, началось присоединение Сибири. В 1558 году Русское государство вступило в затяжную войну в Прибалтике (Ливонская война). После вступления в неё Великого княжества Литовского московский царь Иван Грозный начал борьбу с внутренней оппозицией, которая вместе с нагрузкой на хозяйство для нужд войны привели к экономическому кризису. На этом фоне после пресечения династии Рюриковичей началось Смутное время (1605—1613), когда на протяжении нескольких лет бунтовали наиболее экономически развитые юго-западные районы страны при поддержке польских интервентов, в итоге были потеряны отвоёванные столетием раньше у Литвы Чернигов и Смоленск. В правление царя из новой династии Романовых Алексея Михайловича эти земли вместе со всей левобережной Украиной и Киевом вернулись под контроль Москвы после перехода запорожских казаков под власть Москвы и многолетней русско-польской войны, а киевская митрополия была присоединена к московской. В то же самое время в Русском государстве после принятия Соборного уложения окончательно утвердилось крепостное право (1649), произошёл церковный раскол из-за реформ патриарха Никона (1654) и восстание под руководством Степана Разина (1667—1671). Пришедший к власти в 1689 году новый царь Пётр I провёл реформы армии и государственного управления, включая упразднение Земских соборов и подчинение церкви государству, выиграл Северную войну против Швеции и принял в 1721 году титул императора.

Варианты названий

Русское государство / Российское государство

Термин «Русское государство» применяется в историографии к периоду российской истории от 1478 или 1485 годов (присоединение Новгородской республики или Твери)[5]. Термин «государство», появившийся в конце XV века, отражает сущность нового объединённого политического образования и обозначает совокупность земель, находящихся под властью государя всея Руси[5]. Использование на Руси греко-византийской формы «Россия», прослеживающееся с 1387 года и участившееся со времён правления Ивана III, является основой варианта «Российское государство».

Русское царство / Российское царство

С точки зрения монаршей титулатуры, определявшей официальное название государства, термин «Русское царство» является допустимым синонимом наименования «Русское государство» со времени венчания Ивана Грозного на царство в 1547 году и до принятия Петром I императорского титула в 1721 году. C XVI века выражения «росийское царствие» и «росийское государство» широко используются в грамотах и документах.[6] Присутствуют в чине венчания на царство Ивана IV[7], Фёдора Ивановича[8] и других, а также в грамоте 1589 года об учреждении патриаршества в России.

Московское государство

Термин «Московское государство» встречается в разных значениях в исторических документах и сочинениях XVI—начала XVIII веков, а также в научной исторической литературе (историографии) XIX—XXI веков[9]. В первоисточниках он может относиться к одному из государств, составляющих Российское царство (бывшее Московское княжество наряду с Новгородской землёй, Казанским ханством и др.)[10] либо выступать как обозначение всего Российского государства. Как историографический термин вошёл в обиход среди историков XIX века, руководствовавшихся в периодизации российской истории противопоставлением столиц[5] — Москвы и Петербурга.

Московия

Изначально, Московия — латинское наименование самой Москвы, впоследствии ставшее в зарубежной Европе названием всего Русского государства. Употреблялось в иностранных источниках с XVI до начала XVIII века[11] наряду с названиями Руссия или Россия[12]. Распространилось под влиянием польско-литовской пропаганды[13][14], отвергавшей претензии объединённого Русского государства со столицей в Москве на земли всей Руси[15] и стремившейся закрепить название «Русь» исключительно за Юго-Западной Русью, находившейся в это время в составе Речи Посполитой[16][17]. Название преобладало в странах, получавших информацию о России из Речи Посполитой, в первую очередь в католических Италии и Франции[14]. В русском языке этот термин является варваризмом — не полностью освоенным заимствованием.

Рутения

Руте́ния (лат. Ruthenia) — одна из средневековых латинских вариаций названия Руси, наряду с Russia, Ruscia, Rossia, Roxolania и другими. Образованный от Рутении экзоэтноним «рутены» соответствовал историческому восточнославянскому эндоэтнониму «русины».

История

Русское государство в 1547—1725 годах

В XIV—XV веках начался процесс объединения раздробленных русских земель вокруг нескольких новых политических центров, приведший в конечном итоге к образованию централизованного Русского государства и его последующему возобладанию над внешними политическими конкурентами в борьбе за земли Руси. Объединение Северо-восточной Руси завершилось в правление Ивана III и Василия III. Иван III стал также первым суверенным правителем Руси после татаро-монгольского ига, отказавшимся подчиняться ордынскому хану. Он принял титул государя всея Руси, претендуя этим на все русские земли[18].

Наследие Византии

Иванов С. В. «Великий государь, царь и самодержец всея Руси».

иллюстрация из издания И. Н. Кнебеля «Картины по русской истории», 1908

К середине XVI века правитель Русского государства стал сильным самодержцем — царём. Принятием этого титула московский государь подчеркнул, что является главным и единственным правителем России, равным византийским императорам или монгольским ханам. После венчания в 1472 Ивана III и Софьи Палеолог, наследницы последнего византийского императора, Великое княжество Московское наследовало византийские традиции, ритуалы, титулы и герб Византийской империи — двуглавый орёл, ставший гербом России.

Чуть позже, в конце XV века, возникает идея о мессианской роли России, о её богоизбранности. Она получила название теории «Москва — Третий Рим». Впервые эта концепция встречается в предисловии к труду «Изложение Пасхалии» (1492 год) митрополита Зосимы. Впоследствии эту теорию развил в своих посланиях старец псковского Елеазарова монастыря Филофей[19].

Присоединение Новгородской республики

В 1449 году великий князь московский Василий II Тёмный заключил с королём польским и великим князем литовским Казимиром вечный мир, по которому Новгородская республика признавалась зоной интересов Москвы, и обе стороны обязались не принимать у себя политических противников друг друга. Уже в 1453 году в Новгороде был отравлен главный противник Василия по 28-летней междоусобице Дмитрий Шемяка. В 1470 году новгородцы сочли нужным отправить кандидата на место умершего архиепископа Ионы Феофила на поставление в сан не к московскому митрополиту, а к киевскому. Угроза независимости со стороны московского великого князя привела к формированию в Новгороде влиятельной антимосковской партии. Возглавила её энергичная вдова посадника Марфа Борецкая с сыновьями.

6 июня 1471 года десятитысячный отряд московских войск под командованием Данилы Холмского выступил из столицы в направлении Новгородской земли, ещё через неделю в поход вышла армия Стриги Оболенского, а 20 июня 1471 года из Москвы начал поход сам Иван III. Продвижение московских войск по землям Новгорода сопровождалось грабежами и насилием, призванными устрашить противника[20].

В ходе битвы на Шелони новгородская армия была наголову разгромлена. Потери новгородцев составили 12 тысяч человек, около двух тысяч человек попало в плен; Дмитрий Борецкий и ещё трое бояр были казнены. Город оказался в осаде, среди самих новгородцев взяла верх промосковская партия, начавшая переговоры с Иваном III. 11 августа 1471 года был заключён мирный договор, согласно которому Новгород обязывался выплатить контрибуцию в 16 000 рублей, сохранял своё государственное устройство, однако не мог «отдаватися» под власть литовского великого князя[21]; великому князю московскому была уступлена значительная часть обширной Двинской земли[22]. Одним из ключевых вопросов отношений Новгорода и Москвы стал вопрос о судебной власти. Осенью 1475 года великий князь прибыл в Новгород, где лично разобрал ряд дел о беспорядках; виновными были объявлены некоторые деятели антимосковской оппозиции. Фактически в этот период в Новгороде складывается судебное двоевластие: ряд жалобщиков направлялись непосредственно в Москву, где и излагали свои претензии. Именно эта ситуация и привела к появлению повода для новой войны, закончившейся падением Новгорода.

Весной 1477 года в Москве собралось некоторое количество жалобщиков из Новгорода. Среди этих людей были два мелких чиновника — подвойский Назар и дьяк Захарий[23]. Излагая своё дело, они назвали великого князя «государем» вместо традиционного обращения «господин», предполагавшего равенство «господина великого князя» и «господина великого Новгорода». Москва немедленно ухватилась за этот предлог; в Новгород были отправлены послы, потребовавшие официального признания титула государя, окончательного перехода суда в руки великого князя, а также устройства в городе великокняжеской резиденции. Вече, выслушав послов, отказалось принять ультиматум и начало подготовку к войне.

9 октября 1477 года великокняжеская армия отправилась в поход на Новгород. К ней присоединились войска союзников — Твери и Пскова. Начавшаяся осада города выявила глубокие разногласия среди защитников: сторонники Москвы настаивали на мирных переговорах с великим князем. Одним из сторонников заключения мира являлся новгородский архиепископ Феофил, что давало противникам войны определённый перевес, выразившийся в отправлении к великому князю посольства с архиепископом во главе. Но попытка договориться на прежних условиях не увенчалась успехом: от имени великого князя послам были заявлены жёсткие требования («Вечу колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти, посаднику не быти, а государство нам своё держати»), фактически означавшие конец новгородской независимости. Столь явно выраженный ультиматум привёл к началу в городе новых беспорядков; из-за городских стен начался переход в ставку Ивана III высокопоставленных бояр, в том числе военного предводителя новгородцев, князя В. Гребёнки-Шуйского. В итоге решено было уступить требования Москвы, и 15 января 1478 года Новгород сдался, вечевые порядки были упразднены, а вечевой колокол и городской архив были отправлены в Москву.

Расширение границ и централизация управления

В правление Ивана III и Василия III завершился процесс расширения внешних границ великого княжества Московского за счёт других русских земель, не принадлежащих великому княжеству Литовскому. Основными этапами в этом стало присоединение: Новгородской республики (1478), Тверского великого княжества (1485), Вятской республики (1489), Югорской земли (1500), Пермской земли (1505), Псковской республики (1510) и Рязанского великого княжества (1521).

Одновременно с этим шёл процесс увеличения великокняжеских владений за счёт ликвидируемых уделов и раздача земель московским дворянам под условием службы — поместья, которые сначала были пожизненными держаниями, а с начала XVI века — потомственными. Централизации управления способствовало издание общерусского свода законов, который, в частности, защищал интересы помещиков путём ограничения перехода крестьян осенним Юрьевым днём.

Право чеканить монету получил великий князь. В завещании Ивана III был окончательно решён вопрос о выморочных уделах: уделы могли переходить только к сыновьям владельца; если же сыновей не было, то удел присоединялся к великому княжению. Владелец мог пожизненно наделить свою жену, но по смерти её надел этот поступал во владение великого князя.

В 1565 году Иваном Грозным была учреждена опричнина (до 1572) — особый удел царя со своим отдельным войском. Деятельность опричников внутри страны по борьбе с «изменой», а также нагрузка на экономику для ведения затяжной и безуспешной Ливонской войны нанесли серьёзный удар экономике страны (см. Поруха). Борьба с упадком экономики производилась путём дальнейшего закрепощения крестьян (запрещался переход крестьян в определённые годы и вводились сроки сыска беглых крестьян). Вместе с голодом 1601—1603 годов и концом династии Рюриковичей это стало причинами Смутного времени в России (1605—1613). Окончательно крепостное право в России установлено Соборным уложением 1649 года.

Свержение монголо-татарского ига. Войны с татарскими ханствами

Распад Золотой Орды на несколько ханств, который был предопределён ещё разгромом Тохтамыша Тимуром в 1395 году, дал возможность московским князьям проводить по отношению к каждому из них самостоятельную политику. Образованное на средней Оке при Василие Тёмном Касимовское ханство было союзником Москвы. Казанское ханство стало объектом постоянного военного давления Москвы. Крымское ханство после попытки хана Большой Орды Ахмата захватить его стало вассалом Османской империи, союзником Москвы и противником короля польского и великого князя литовского Казимира IV.

В 1472 году Иван III отказался выплачивать дань Орде и в контактах с Крымских ханством начал фигурировать как независимый правитель, а в 1480 году после стояния на Угре Московское государство стало полностью независимым. Во время стояния на Угре в 1480 году крымский хан предпринял поход на южнорусские владения Казимира и тем самым отвлёк его силы от московско-ордынского противостояния. И хотя генерального сражения не произошло, Ахмат потерял власть в Орде, через год был убит, а в 1502 году Большая Орда была разделена между разными ханствами.

В 1487 году русские войска в ходе войны в первый раз взяли Казань. Казанский хан Ильхам был пленён и отправлен в Россию, Казанское ханство перешло под протекторат Российского государства, наместником русского государя в Казани стал Дмитрий Шеин. Иван III принял титул «князя Болгарского».

После ликвидации в 1502 году Большой орды крымские ханы получили контроль над донскими степями. Таким образом возникла общая граница Русского государства с Крымским ханством. После восшествия на престол Василия III и резкого ухудшения русско-крымских отношений начались регулярные крымско-ногайские набеги на земли Русского государства. Первым из них был поход 1507 года в Верховскую землю. Наиболее разорительным нападением первой половины XVI века стал Крымский поход на Москву 1521 года. Аналогичный поход 1541 года был отражён более успешно.

Одновременно с крымской угрозой, участились войны с казанскими татарами. С начала правления Василия III вплоть до завоевания Казани в 1552 году насчитывалось четыре русско-казанских войны (1505—1507 годов, 1521—1524, 1530—1531, 1535—1552 годов), причём Крымское и Казанское ханства нередко действовали сообща.

В 1552 году Казанское ханство, а в 1556 Астраханское ханство были присоединены к Русскому государству. В 1559 году впервые был проведён поход в Крым. В 1568—1570 году Крым и Турция безуспешно попытались отвоевать Астрахань. В 1571 году крымский хан Девлет Гирей сжёг Москву (Кремль взят не был и уцелел), после чего Иван Грозный в переписке обещал вернуть Гиреям Астрахань и Казань. В 1572 году хан начал новый поход на Москву, заявляя о своих планах полного захвата Русского государства, однако был разгромлен при Молодях, что сняло угрозу независимости Русского государства и позволило закрепить за собой ранее завоёванные территории в Поволжье.

На эпоху Ивана Грозного пришлось также начало завоевания Сибири. Немногочисленный отряд казаков Ермака Тимофеевича, нанятый уральскими промышленниками Строгановыми для защиты от набегов сибирских татар, разбил войско сибирского хана Кучума и взял его столицу Кашлык. Несмотря на то, что из-за нападений татар мало кому из казаков удалось вернуться живым, распавшееся Сибирское ханство уже не восстановилось. Спустя несколько лет, царские стрельцы воеводы А. Воейкова подавили последнее сопротивление. Началось постепенное освоение русскими Сибири, мотором которого были казаки и поморские охотники за пушниной. В течение следующих десятилетий начали возникать остроги и торговые поселения, такие как Тобольск, Верхотурье, Мангазея, Енисейск и Братск.

Русско-литовские войны XV—XVI веков

После успехов Москвы в борьбе против татарских ханств князья удельных верховских княжеств вместе с землями перешли с литовской службы на московскую, что стало причиной первой из русско-литовских войн рубежа XV—XVI веков.

В 1500 году внук основного соперника Василия Тёмного в борьбе за власть XV—XVI веков, Василий Иванович Шемячич, князь новгород-северский и рыльский, также перешёл на московскую службу. В результате русско-литовско-ливонской войны 1500—1503 годов и победы русских в ключевом сражении на Ведроше треть территории Великого княжества Литовского, а именно Северская земля и Чернигов, отошла к Москве. В результате следующей войны (1512—1522) к Москве отошли смоленские земли, несмотря на поражение русских войск под Оршей. В 1534—37 годах Литва начала новую войну, пытаясь вернуть утраченные в предыдущих войнах территории, но война закончилась на условиях статус-кво.

После разгрома русскими войсками Ливонского ордена на первом этапе Ливонской войны (1558—1583) на его земли стала претендовать Литва. Тогда русские войска нанесли ей серьёзный удар под Полоцком. В 1569 году Великое княжество Литовское пошло на унию с Польшей, образовав с ней одно конфедеративное государство Речь Посполитую. При этом южная часть земель Великого княжества Литовского перешла под польскую юрисдикцию. С вступлением в войну Польши и Швеции Русскому государству пришлось отказаться от претензий на Эстонию и Латвию, также был потерян ряд земель на побережье Балтики (возвращены по итогам войны 1590—1595 годов).

Реформы Ивана IV Грозного. Принятие титула Царя