Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.

Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними.

5

Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура – это всякий знает.

Идет как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество… Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного – и сколько раз это губило меня…

Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр.

Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Отбросив стыд и дольние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

Истину ведь вообще нельзя получить из вторых рук.

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? – что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?!

– Ну… а что в этом такого, я же… это ведь – пукнуть – это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет – в том, чтоб пукнуть… – Вы только подумайте! – обалдевают дамы. А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все это делает вслух и говорит, что это неплохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам.

А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольной усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор.

У меня не голова, а дом терпимости.

Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна – все равно: смотри и чти, смотри и не плюй…

Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить, может, и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так – вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Мне как феномену присущ самовозрастающий логос».

– я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует

«Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия»

раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных

Помыслы – были, но не было намерений. Когда же являлись намерения – помыслы исчезали и, хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

– Ну… а что в этом такого, я же… это ведь – пукнуть – это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет – в том, чтоб пукнуть…

что понимают тебя не превратно, нет – «превратно» бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Потом – потихоньку заработал, заучился, запил… И стал человек как человек. Вот видите!..

У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь…

Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева!

Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом…

«Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою водкою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская – это «Первый поцелуй».

Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святынь. Боже упаси! – святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им – на все наплевать.

А потом переходил от созерцания к абстракции, другими словами, вдумчиво опохмелялся

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? и ожесточился сердцем? Тоже – не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал… Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? – будет он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян как свинья,

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими, и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Ее не лапать и не бить по ебалу – ее вдыхать надо.

Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины.

А она – подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а

И было все, чего может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного.

– Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

Я поднял глаза на них – о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности – я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие…

«Всеобщее малодушие» – да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский

покаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни

«Ничего, ничего, Ерофеев… Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой ты раздавлен, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй… А чемоданчик твой, Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты „Василек“ и пустая посуда… где чемоданчик? кто и зачем его украл – ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь – деньги?.. О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа – время от закрытия магазинов до рассвета!..

Все ваши выдумки о веке златом, – твердил я, – все – ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск – в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, – а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..» И я улыбаюсь как идиот, и раздвигаю кусты жасмина…

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечии называют «чернобуркой») – жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, – глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь…

Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен – он скучным быть себе не позволит.

Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины.

Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах.

Он из снежной России, но вроде не очень пьяный

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски?

У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница – это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском…

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж поесть. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца – и негры на них вешаются…

«Мерило всякой цивилизации – способ отношения к женщине».

– Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского? – Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки – и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма. Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек.

«Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

26.18 C. 63. «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево». —

Парафраз нецензурной идиомы «ебет, как пишет» (то есть быстро, легко, вдохновенно и без особых затруднений). Одновременно расценивается как намек на «плохо писавшего» Льва Толстого. Претензии к нему предъявлял, в частности, Розанов:

«Толстой… Когда я говорил с ним, между прочим, о семье и браке, о поле, – я увидел, что во всем он путается <…> и, в сущности, ничего не понимает <…> Ни – анализа, ни способности комбинировать; ни даже мысли, одни восклицания. С этим нельзя взаимодействовать, это что-то imbеcile [слабоумное]» («Уединенное», 1912).

И герои Гамсуна:

«– Вам нравится Толстой? – спросил он.

– Мне не нравится Толстой, – быстро ответил он <…>

<…>

– A propos, господин Нагель, вы, кажется, и Толстого тоже не очень-то жалуете?

<…>

– Я считаю его великим художником, но дураком в философии… <…> Каким бы ничтожным оно [сочинение книжек в расчете на успех у публики] ни было, впрочем, оно, во всяком случае, не менее ценно, чем бесстыжая философская болтовня Льва Толстого» («Мистерии», гл. 8, 13).

Приведу другой пример народной филологии – из Войновича:

«Тимофей, который слыл в деревне книгочеем, пересказывал Николаю содержание рассказа Чехова „Каштанка“. Рассказ Николаю понравился, и он сказал:

– Значит, Чехов правда хороший писатель?

– Это на чей вкус, – сказал Тимофей. – Вот Толстой Лев Николаевич его не любил.

– А чего это о нем такое мнение имел?

– Да кто его знает. „Плохо, говорит, пишешь. Шекспир, говорит, плохо писал, а ты и того хуже“. Шекспир – это английский писатель был.

– А чего, он плохо писал?

– Да не то чтобы плохо – неграмотно. На нашем языке его, конечно, поправили, а в своем он слабоват был» («Расстояние в полкилометра», 1961).

26.19 C. 63. У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь… Давайте и я вам что-нибудь расскажу – про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет…

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» —

Здесь и далее речь идет о повести Тургенева «Первая любовь» (1860), где действительно есть фраза: «Так пускай каждый расскажет что-нибудь». Действие повести начинается с того, что вечером в гостиной дворянской усадьбы собираются дворяне, и хозяин говорит гостям: «Итак, дело решенное <…> каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви». Любовь у Тургенева изображается возвышенно, без каких-либо «физиологических» намеков:

«Помнится, в это время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского… Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови… ему суждено было скоро сбыться».

26.20 Давайте и я вам что-нибудь расскажу – про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. —

В связи с ситуацией «рассказ о любви в железнодорожном вагоне» и с упоминанием о «плохих бабах» уместно вспомнить Льва Толстого, у которого Позднышев, чью жизнь разрушила именно «плохая баба», разговаривает с рассказчиком в вагоне, употребляя сходную формулу («я вам расскажу»):

«– Они говорят… И всё лгут… – сказал он.

– Вы про что? – спросил я.

– Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. <…>…Хотите я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было. <…> Ну, так я расскажу вам…» («Крейцерова соната», 1890).

27. 61-й километр – 65-й километр

27.1 C. 63. 65-й километр —

небольшая железнодорожная платформа на железнодорожной магистрали Москва – Владимир. В 1990-х гг. переименована в платформу Вохна.

27.2 Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. —

Идиома «бес вошел/вселился» (в какого-либо) означает, что некто обезумел, потерял контроль над собой, начал делать черт знает что. Идиома восходит к известному евангельскому сюжету: Иисус с апостолами приплывает на лодке, подобно Лоэнгрину и дедушкиному председателю (см. 28.2), в страну Гадаринскую:

«Встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека; потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: „легион“, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло» (Лк. 8: 27–33; см. также Мф. 8: 28–32; Мк. 5: 8–13).

27.3. C. 64. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио… —

Вера Георгиевна Дулова (1910–2000) – советская арфистка, профессор Московской консерватории, солистка оркестра Большого театра.

Ольга Георгиевна Эрдели (род. 1927) – также советская арфистка и музыкальный педагог, солистка Большого симфонического оркестра радио и телевидения.

Эрдели и Дулова – фигуры для рядового советского человека, не посещавшего консерватории и концертные залы, несколько мистические, поскольку их действительно в дотелевизионную эпоху практически невозможно было увидеть, однако их фамилии были прекрасно всем знакомы, так как записи музыкальных произведений в их исполнении регулярно передавались по радио.

27.4…бренчит на арфе… —

Кроме того, что арфа – традиционный инструмент ангелов, косвенно обнаруживается ее связь и с «германскими поэтами» (см. 16.3), герои которых также музицировали на этих громоздких музыкальных инструментах. Например, у И.-Л. Уланда: «И скальд выступает на царскую речь: / Под мышкою арфа, на поясе меч» («Три песни», пер. В. Жуковского).

27.5 …не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит… —

«Цензурный» вариант грубой фразеологической характеристики благовоспитанного абстинента – «Не курит, не пьет и баб не ебет», наложенный на образ «не встающего с постели» Раскольникова (см. 10.37). Похоже ведет себя и один из персонажей Куприна:

«Любовь князя к Марье Гавриловне не только не уменьшалась, но еще более распалялась, только все ему не было успеха. <…> Затосковал князь. Лежит у себя дома на диване лицом к стене, хмурый, молчит, от еды его даже отбило. В доме все на цыпочках ходят…» («Картина», 1895).

27.6 Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда – воскресюсь… —

Вариант мотива «воскресения при помощи бабы» – см. 26.17.

27.7 В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду! —

Идиоматический практикум. Оба выражения имеют сходное значение: не хочу иметь ничего общего, презираю, испытываю отвращение.

27.8 …если вы хотите, чтоб я ее, вашу Веру Дулову, удавил, струною от арфы, – тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю. —

Вариант мотива удушения.

27.9 …от малого остались руины и пепел. —

Как от Геркуланума и Помпеев – см. 30.8.

27.10 Мандавошечка —

нецензурная характеристика вызывающего презрение объекта, производная от «неприличной» лобковой вши.

27.11 C. 64–65. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом – швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил!.. «Вот она – Эрдели! Не веришь – спроси!»

И наутро смотрю: отворилось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом – потихоньку заработал, заучился, запил… И стал человек как человек. —

Аналогичный сюжет с подменой воскрешающей силы лежит в основе «Преступления и наказания»: «плохая баба» Соня Мармеладова заменяет Раскольникову Христа, но именно под ее влиянием Раскольников «воскресает» и становится «нормальным» человеком.

27.12 C. 65. «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили – вот примерно все это и расскажи…» —

Пародируется дискурс советского учителя, проводящего традиционный устный опрос на уроке литературы в средней школе. При этом, судя по намекам на содержание произведения, можно понять, что опрашивается не самый прилежный ученик.

«Первая любовь» – повесть Тургенева (см. 26.19). Зиночка – Зинаида Заикина, героиня этой повести. Вуаль в тексте повести не упоминается, здесь, очевидно, имеется в виду следующий фрагмент: «По дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза» (гл. 12).

Что касается истории с ударом хлыста по роже, то здесь подразумевается вот что. В «Первой любви» главный герой, от имени которого ведется рассказ о его первой любви, Владимир, застает свою возлюбленную (Зиночку) на интимном свидании с его отцом:

«Зинаида выпрямилась и протянула руку… Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, – и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевший на ней рубец» (гл. 21).

Далее эта сцена, которая произвела на Владимира столь сильное впечатление, трансформируется в его сновидении:

«Вот это любовь, – говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги, – это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от кого бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можешь, если любишь… <…> Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату… Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта… А сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров [персонаж повести], раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу» (гл. 21).

27.13 …у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… —

В «Первой любви» упоминаний о камине и цилиндрах нет. Однако общая ситуация зачина некоторых тургеневских повестей имитируется достаточно точно:

«Мы все уселись в кружок – и Александр Васильевич Ридель <…> начал так:

– Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах… лет сорок тому назад, как видите. Я буду краток, а вы не прерывайте меня» («Стук… стук… стук!..», 1871).

Что касается камина, то он присутствует в другом произведении Тургенева:

«В небольшой, порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек <…> внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:

– Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз спорим и поэтому, вероятно, уже успели и высказаться, и узнать мнения других. <…>

Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки…» («Андрей Колосов», 1844).

«Жабо на отлете» является абсурдистским перифразом «цилиндра на отлете» (25.10). Само же по себе жабо (jabot) как деталь костюма дворянина (хотя Ю. Левин, например, относит его к «XVIII веку и ранее» и пишет, что оно, «конечно, отсутствует у Тургенева» (Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва – Петушки»… С. 64) у Тургенева все-таки встречается: «Отцу не нравились его [Лаврецкого] столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость» («Дворянское гнездо», гл. 8); «Иван Петрович [Лаврецкий] вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе с тем равнодушное в обращении <…> страсть к кровавым ростбифам и портвейну – все в нем так и веяло Великобританией» (гл. 10).

27.14 C. 65. …любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! —

В «Первой любви» Зинаида видит Владимира, стоящего на высокой усадебной стене:

«– Что это вы делаете там, на такой вышине? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня действительно любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как ты мог это сделать, как ты мог послушаться… Ведь я люблю тебя… встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг – что сталось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями… они коснулись моих губ…» (гл. 12).

27.15 …ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, – смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?.. —

В опере Вагнера «Лоэнгрин» (см. 28.2) брабантский граф Фридрих фон Тельрамунд, побежденный в поединке Лоэнгрином, пытается найти объяснение чудесной силе победителя; его жена, коварная Ортруда, убеждает Тельрамунда в том, что достаточно всего лишь заставить победителя назвать свое имя и страну, откуда он приплыл, и его магическая рыцарская сила исчезнет: «Да, если бы хоть палец ты отсек ему, / хотя бы пальца часть, сражаясь, – герой в твоих бы был руках» (д. 2, сц. 5). После этого Тельрамунд пытается публично обвинить Лоэнгрина в сношениях с нечистой силой и просит у принцессы Эльзы, за чью честь и руку дрался на поединке Лоэнгрин, разрешения отсечь у Лоэнгрина кончик пальца, чтобы доказать его связь с потусторонними силами: «Ты мне позволь отсечь ему хоть палец, / хоть кончик пальца, – и клянусь тебе, / что он тотчас откроет тайну нам… / И верен будет он тебе всегда!» Эльза от идеи Тельрамунда отказывается и удаляется со своим женихом в королевский дворец.

27.16 Ну зачем палец?.. при чем тут палец? —

У Чехова полицейский надзиратель Очумелов обращается к золотых дел мастеру Хрюкину, стоящему в окружении народа с поднятым вверх окровавленным пальцем: «Это ты зачем палец?..» («Хамелеон», 1884).

27.17 C. 65. …войти в парткабинет… —

Парткабинет – партийный кабинет; в СССР – комната на заводе, в учреждении и т. д., где размещался секретариат первичной организации КПСС, проводились партийные собрания и занятия по политграмоте.

27.18 – А я бы смог! – проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. – А я бы смог чего-нибудь рассказать… —

У Достоевского в сходной ситуации оказывается Мармеладов:

«– А осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться с разговором приличным? <…> Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. <…> Он налил стаканчик, выпил и задумался. <…> Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать „забавника“ <…> Мармеладов был здесь давно известен. Да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение» («Преступление и наказание», ч. 1, гл. 2).

27.19 C. 66. Надо чтить… потемки чужой души… <…>пусть там дрянь одна – все равно: смотри и чти, смотри и не плюй… —

Контаминация пословицы «Чужая душа – потемки» и поговорки «Не плюй в душу!».

28. 65-й километр – Павлово-Посад

28.1 C. 66. Павлово-Посад —

железнодорожная станция, расположенная в городе Павловский Посад (Московская область, 68 км к востоку от Москвы; население на конец 1960-х гг. – около 65 000 человек).

28.2 – Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… и весь в чирьях… и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет… плывет и чирья из себя выдавливает… <…> – А покатается он на лодке… придет к себе в правление, ляжет на пол… и тут уже к нему не подступись – молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек – отвернется он в угол и заплачет… стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький… —

Вторая отсылка (см. также 6.8) к опере Вагнера «Лоэнгрин» (1845–1848; либретто Вагнера по германским сагам XIII в.). В опере король Генрих Птицелов объявляет поединок между брабантским графом Фридрихом фон Тельрамундом, опекуном детей покойного герцога брабантского (Эльзы и Готфрида), и любым рыцарем, желающим постоять за честь Эльзы (Фридрих обвиняет Эльзу в убийстве ее младшего брата Готфрида). После этого на сцене появляется белоснежный лебедь, плывущий по реке Шельде и тянущий за собой ладью. На этой ладье в Антверпен, где происходит действие оперы, приплывает незнакомый рыцарь, желающий драться с Фридрихом за честь Эльзы (д. 1, сц. 2). В течение оперы рыцарь тщательно скрывает свое имя и происхождение (по ходу действия Эльза умоляет рыцаря открыть ей имя), и только в конце перед лицом короля Генриха и Эльзы, ставшей его невестой, он открывает свою тайну (д. 3, сц. 3). Имя его Лоэнгрин, а отцом его был легендарный Парсифаль, и свою непобедимую мощь рыцарь получил от магической чаши Святого Грааля в обмен на обет хранить в секрете свое имя. В финале оперы лебедь из 1-го действия оборачивается при помощи Лоэнгрина младшим братом Эльзы Готфридом, а сам Лоэнгрин, открывший свое имя и потому вынужденный покинуть Эльзу, уплывает по Шельде на своей ладье (д. 3, сц. 3). Таким образом, в поэме Ерофеева моторная лодка есть не что иное, как ладья Лоэнгрина.

Замена ладьи на другое плавсредство – челн – встречается у Брюсова: «Кто с Лоэнгрином не плыл на челне золотом!» («Романтикам», 1920). Сологуб называл ладью непосредственно лодкой:

Горе Эльзам, чутко внемлющим

Про таинственный Грааль, —

В лодке с лебедем недремлющим

Лоэнгрин умчится вдаль.

(«Бога милого, крылатого», 1921)

Кроме Лоэнгрина, описанный председатель ассоциируется и с Председателем Пушкина из «Пира во время чумы» – к концу трагедии он практически сходит с ума и не реагирует на происходящее, то есть буквально или молчит, или отворачивается от обращающихся к нему, например от священника: «Отец мой, ради бога, / Оставь меня». В финале среди продолжающегося пира «Председатель остается погружен в глубокую задумчивость».

Есть и еще одна обусловленная текстом «Москвы – Петушков» ассоциация. Упоминание о Садко (см. 22.36) косвенно связано с оперой Римского-Корсакова «Садко» (1898; либретто Римского-Корсакова и В. Бельского по мотивам русских былин). На уровне сюжетных ходов в «Садко» обнаруживается ряд параллелей с описанным Митричем председателем. В начале оперы (1-я картина) к Садко действительно «не подступись» – он, будучи певцом-гусляром, отказывается петь здравицы именитым гостям на пиру Новгородской братчины, и наладить с ним коммуникацию участникам пира не удается. В конце концов Садко изгоняют с пира, как Веничку из ресторана Курского вокзала. Далее по ходу действия Садко превращается в богатого купца и дважды – в 5-й и 7-й картинах – возглавляет на флагманском судне караван своих кораблей, то есть буквально «садится в лодку и по речке плывет».

28.3 C. 66. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. —

Описание ненатурального поведения персонажей встречается у Достоевского: «…товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив ноги врозь, и подпрыгивать верхнею частью корпуса, не вставая с лавки…» («Преступление и наказание», ч. 1, гл. 1). Ср. также: «Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал» (Храпуново – Есино) – «[Порфирий Петрович] вдруг залился нервным, продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом» (ч. 4, гл. 5).

28.4 Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал!.. Кинокартину «Председатель»! —

«Председатель» («Мосфильм», 1964) – кинофильм режиссера Алексея Салтыкова по сценарию Юрия Нагибина, одно из наиболее значительных явлений в советском «оттепельном» кинематографе. Рой Медведев воспоминает об этом фильме:

«В январе 1965 года на экраны наших кинотеатров вышел двухсерийный фильм „Председатель“. <…> На протяжении многих дней все кинотеатры, где шел „Председатель“, были переполнены. Дополняя так называемую „деревенскую“ прозу, фильм впервые в нашем кинематографе с большой силой и наглядностью показал, до какой степени развала дошло в сталинские времена сельское хозяйство и русская деревня. Однако и для этой ленты была характерна лакировка действительности, так как она намеренно приукрашивала положение в деревне в 1963–1964 годах. Создавалось впечатление, что в годы Хрущева все главные и трудные проблемы сельского хозяйства были уже решены» (Медведев Р. Личность и эпоха: Политический портрет Л. И. Брежнева. М., 1991. С. 222).

На уровне мотивов можно установить некоторое сходство его с вагнеровским «Лоэнгрином» (см. 28.2). Главный сюжетообразующий элемент как оперы, так и фильма – приезд сильного, решительно настроенного на преобразование действительности чужака. В фильме главный герой Егор Трубников (актер Михаил Ульянов) приезжает после войны на свою родину, в село, где он родился и где его уже никто не помнит. Трубников одержим идеей возродить родной колхоз, поднять его из послевоенной разрухи и положить конец страданиям колхозников, что сопоставимо со стремлением опытного и могучего Лоэнгрина защитить Эльзу от нападок Фридриха и восстановить справедливость при дворе Генриха Птицелова. Вот, например, сцена выборов председателя колхоза, на пост которого баллотируется Трубников:

«Раменков стоя держит речь. Собрание состоит сплошь из женщин, если не считать парня на деревяшке и двух-трех подростков.

– Товарищ Трубников ваш односельчанин. С юных лет связал свою судьбу с Красной Армией, – говорит Раменков. – Он участник боев в Маньчжурии, под Хасаном и Халхин-Голом, штурма линии Маннергейма, участник Великой Отечественной войны… <…> Товарищ Трубников награжден четырьмя боевыми орденами и пятью медалями! Инвалид Великой Отечественной войны, пенсионер, он по собственному желанию поехал на работу в деревню! <…> Товарищ Трубников член Коммунистической партии с 1921 года…

– Надо же, какой человек, – слышится насмешливый женский голос. – Вот и кончились наши страдания!.. <…>

По собранию прокатывается невеселый смешок» (Ю. Нагибин. «Председатель», 1964).

После длительной и мучительной борьбы «дело Трубникова» побеждает.

Фильм имеет сходную с «Лоэнгрином» кольцевую композицию, построенную по схеме «приезд – отъезд»: в начале фильма ночью Трубников приходит в село, а заканчивается вторая часть сценария поездкой Трубникова по железной дороге в Москву в поисках справедливости (в вагоне он узнает о смерти Сталина); при этом сценарист нарочито подчеркивает сходство финала с первой сценой:

«И вот мы снова как бы возвращаемся к началу нашего повествования. Ночь. Околица деревни. Где-то тоскливо воет собака. Разбрызгивая сапогами мартовскую грязь, бредет человек с рюкзаком за плечами. Только сейчас он держит путь прочь от деревни и не один – рядом с ним женщина» (там же).

Особо, в связи с комментируемым высказыванием Митрича об ущербном и плаксивом председателе с «позорной кличкой» Лоэнгрин, стоит обратить внимание на увечность Трубникова – он инвалид войны, у него нет руки, и он еще вдобавок контуженный. В фильме он иногда пускает слезу.

Попутно отмечу в «Председателе» сходные с «Москвой – Петушками» ситуации: 1) «покидание столицы как источника зла и греха ради „одухотворенной“ провинции» – Трубников приезжает в родное село, оставив в Москве жену и квартиру; 2) «тяжелая болезнь малыша» – маленький сын Трубникова и одного из центральных персонажей, Надежды Петровны, тяжело болеет дифтеритом; Трубников проводит много времени у кроватки больного мальчика; мальчик умирает.

28.5 C. 66. Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость. —

Ближе других к данной идеолого-синтаксической конструкции – фраза из Льва Толстого, реплика Пьера Безухова в разговоре с Николаем Ростовым: «Тугендбунд – это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос» («Война и мир», т. 4, эпилог, ч. 1, гл. 14). Сходная фраза встречается и у Достоевского: «Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют» («Братья Карамазовы», ч. 4, кн. 12, гл. 14).

В Новом Завете имеется несколько заповедей Иисуса о любви:

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 37–40);

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. <…> Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей <…> Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполните то, что Я заповедую вам. <…> Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин. 13: 34; 15: 9–10, 12–14, 17).

Персть – библеизм, обозначает «плоть» или «пыль, прах»; встречается у Тютчева: «Нашу персть земля возьмет, / Имя славное нетленно» («Поминки (Из Шиллера)», 1851). «Всякое чрево» – также библейское: «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову» (Быт. 20: 18). Словосочетание «плод чрева» тоже из Библии. Одна из заповедей Моисея в адрес Израиля гласит: «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. <…> С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего» (Втор. 28: 4, 30: 9). В других книгах Библии: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева» (Пс. 126: 3); «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1: 42). У Розанова есть: «Никогда, никогда не порадуется священник „плоду чрева“. Никогда» («Опавшие листья», короб 1-й).

О жалости уверенно рассуждал любимый Веничкой Тургенев:

«Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц… всего живущего. Мне жаль детей и стариков, несчастных и счастливых… счастливых более, чем несчастных. Мне жаль победоносных, торжествующих вождей, великих художников, мыслителей, поэтов… Мне жаль убийцы и его жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притеснителей. Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает…» («Мне жаль…», 1878).

А вот Розанов сомневался: «Есть ли жалость в мире? Красота – да, смысл – да. Но жалость?» («Опавшие листья», короб 1-й).

У Льва Толстого есть внутренний монолог смертельно раненного Андрея Болконского:

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив» («Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. 27).

И позже его же мысли в госпитале:

«Да, любовь… но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Всё любить – любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души» (там же).

28.6 C. 67. За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции! —

Тургенев родился в Орле, неподалеку от которого находилось его родовое поместье Спасское-Лутовиново; действие некоторых его произведений (например, «Записок охотника») происходит в Орловской губернии. Умер Тургенев во Франции, в которой подолгу жил из-за своего длительного романа с французской певицей Полиной Виардо. Современник вспоминает о знакомстве с Тургеневым в середине 1860-х гг.:

«Меня до сих пор удивляет тот тон откровенности, с какой Иван Сергеевич мне, незнакомому человеку, чуть не на двадцать лет моложе его, стал говорить, как он должен будет отказаться от писательства главным образом потому, что не „свил своего собственного гнезда“, а должен был „примоститься к чужому“, намекая на свою связь с семейством Виардо. А живя постоянно за границей, он по свойству своего дарования не в состоянии будет ничего „сочинять из себя самого“. Мне и тогда такая, хотя бы и несколько „деланая“, простота скорее понравилась. <…> У сестер Хвощинских <…> я с ним провел вечер в номере гостиницы <…> за самоваром. Туда он явился очень франтоватым, в светло-сиреневых (gris perle) перчатках, которые долго не снимал, сидел за столом, тонко беседовал, но оставался слишком „барином“ с оттенком западноевропейского джентльмена» (П. Боборыкин. «За полвека. Мои воспоминания», 1906–1913).

Храпуново – Есино

– Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич… Едем в Орехово, в парк… в карусели покататься…

А внучек добавил:

– И-и-и-и-и…

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был вечно сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподымал правой: «И-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»… «И-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»…

– Тта-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

– В карусели.

– А может, все-таки, не в карусели?..

– В карусели, – еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла…

– А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи…

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.

– Я… нничего. Я просто хотел компоту покушать… Компоту с белым хлебом…

– Компоту с белым хлебом?

– Компоту. С белым хлебом.

– Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту…

Дедушка – первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста… Оба плакали…

– Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить… У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я – понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены выпить хотя бы то, что вы находите, – взамен того, чего вы хотите…

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

– Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он – тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении… Так что же? Значит, и вы решили – на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек – тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками…

– Но – довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили – я могу налить вам еще по пятьдесят грамм…

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

– Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и в коричневом берете.

– И-и-и-и, – заверещал молодой Митрич, – какой дяденька, какой хитрый дяденька…

Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:

– Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей – вот…

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

– От моей не откажетесь? – спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место.

– Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. «Поцелуй тети Клавы».

– Тети Клавы?

– Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек – тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы…

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

– На брудершафт, ребятишки?

– На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты… «Наш поезд на станции Есино – не останавливается. Остановки по всем пунктам – кроме Есино».

Есино – Фрязево

Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, – теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

– Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, – обязательно покраснеют…

– Ну так что же?

– Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький – так те вообще не просыпались!..

– Прекрасно. Ну, а дальше?

– Как, то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только – умер.

– Так-так?..

– А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского – и пишет. Пропустит один бокал – готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов – готова целая трагедия в пяти актах.

– Так-так-так… Ну, и…

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и…»

– Ну, и Николай Гоголь…

– Что Николай Гоголь?..

– Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал…

– И пил из розового бокала?

– Да. И пил из розового бокала.

– А что пил?

– А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку…

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов…

– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу „Хованщина“!»

И вот они сидят – Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него – Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый – пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает…

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым – бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и – бух! в канаву. А потом встанет – и опять похмеляться, и опять – бух!.. А между прочим, социал-демократы…

– Начитанный, ччччерт! – в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел…

– Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить: пью месяц, пью другой, а потом…

– Погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?

– Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди – все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые – нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм… А когда они наконец разбудили Герцена…

– Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! – рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто. – Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака…

Все, кто мог смеяться, – все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница – в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно… И я – вместе с ними… Я повернулся к жакетке и черным усам:

– Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, при чем же тут демократы и «Хованщина» и…

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! все честные люди России! а отчего они пили? – с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и навынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает – и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире – и подыхает, а Гаршин встает – и с перепою бросается через перила…

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, – все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло… Декабрист в коверкотовом пальто – и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза…

– И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так – до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия – он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку – я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом…

– Стоп! – прервал его декабрист. – А разве нельзя не пить? Взять себя в руки – и не пить? Вот тайный советник Гёте, например, совсем не пил.

– Не пил? Совсем? – черноусый даже привстал и надел берет. – Не может этого быть!

– А вот и может. Сумел человек взять себя в руки – и ни грамма не пил…

– Вы имеете в виду Иоганна фон Гёте?

– Да. Я имею в виду Иоганна фон Гёте, который ни грамма не пил.

– Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

– Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки – и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, – шепнул я сам себе, – помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или…»

– Так вы говорите: тайный советник Гёте не пил ни грамма? – я повернулся к декабристу. – А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он – не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же, проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязева – и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гёте, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что – есть свидетельство – он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства, в этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости…

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет – а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал – тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет – и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас – так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый…

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гёте! Шиллер ему подносит, а он отказывается – еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник Иоганн фон Гёте! И руки у него как бы тряслись!..

– Вот это да-а-а… – восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист – широким жестом – вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки – до странности возбужденно…

Мне налили – больше всех. Старому Митричу – тоже налили. Молодому тоже подали стакан – он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы…

– Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте?

Фрязево – 61-й километр

– Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гёте.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные – тоже…

– А… разрешите вам задать один пустяшный вопрос, – сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне. – Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать – вы с утра ничего не пили!

Я даже обиделся:

– Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… Я просто немного поддал…

– Нет, нет, эта замутненность – от грусти! Вы как Гёте! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гёте, все опровергаете…

– Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

– Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью – я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? – наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:

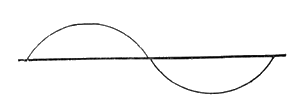

И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия – это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшая – пробуждения с похмелья…

– Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером – бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром – переоценка всех этих ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу – пожалуйста, с похмелья его сменяет порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма… Она – всеобща и к каждому применима. А у вас – все не как у людей, все, как у Гёте!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист – тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

– А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу – не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть – и леммы уже нет… В особенности – если баба плохая, а лемма хорошая…

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое – плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие…»

– У меня, например, – сказал декабрист, – у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая…

– При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

– И об усах! Не было бы усов – не было б и разговора…

– Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. – черноусый опять поворотился ко мне. – С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

– С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим…

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» – галдеж возобновился.

– Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать – это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это – уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить…

– Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

– Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба – берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить… Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

– А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации – способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» – голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры…» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, я в это мгновение смотрю не на нее, я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк – волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать – так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо – ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика – смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри…»

– А плохая баба? – сказал декабрист. – Разве не нужна бывает и плохая баба?

– Конечно! Конечно, нужна, – отвечал я ему. – Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уж четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот – он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу – вы бы видели, как она подошла!

– Знаем! – сказал декабрист. – «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево».

– Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю – встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал – и пошел. И вот уж три месяца хожу замутненный…

– Замутненность – от грусти, – повторил черноусый в беретке. – А грусть – от бабы.

– Замутненность – оттого, что поддал, – перебил его декабрист.

– Да при чем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! – плохая, значит, баба! Да если даже и плохая – все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

– Честное слово! – вскричал декабрист. – Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь… Давайте и я вам что-нибудь расскажу – про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет…

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старый Митрич – и тот сказал: «Давайте!..»

- Анекдоты

- основные

- лучшие прошлых лет

- все новые за день

- злободневные

- без политики

- приличные

- авторские

- лучшие недели

- лучшие месяца

- лучшие года

- лучшие 1995-2023

- случайные

- по темам

- по датам

- Истории

- основные

- лучшие прошлых лет

- все новые за день

- юмористические

- несмешные

- авторские

- лучшие недели

- лучшие месяца

- лучшие года

- лучшие 1995-2023

- случайные

- по датам

- Мемы

- основные

- лучшие прошлых лет

- все новые за день

- злободневные

- без политики

- без эротики

- видео

- без видео

- лучшие недели

- лучшие месяца

- лучшие года

- лучшие 2019-2023

- случайные

- по датам

- авторские

- Фразы

- основные

- лучшие прошлых лет

- все новые за день

- случайные

- лучшие недели

- лучшие месяца

- лучшие года

- лучшие 1995-2023

- по датам

- Стишки

- основные

- лучшие прошлых лет

- все новые за день

- случайные

- лучшие недели

- лучшие месяца

- лучшие года

- лучшие 1995-2023

- по датам

- Карикатуры

- случайные

- по датам

- лучшие 1995-2022

- Авторы

- рейтинги

- авторские рейтинги

- авторские десятки

- авторские сотни

- наши авторы

- лучшее от авторов

- комментаторы

- премии сайта

- Прислать

- анекдот

- историю

- карикатуру

- мем

- фразу

- стишок

- Поиск

Предупреждение: у нас есть цензура и предварительный отбор публикуемых материалов. Анекдоты здесь бывают… какие угодно. Если вам это не нравится, пожалуйста, покиньте сайт. 18+

© 1995—2023 Анекдоты из России. Составитель Дима Вернер

Текст книги «Москва – Петушки»

Автор книги: Венедикт Ерофеев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Есино – Фрязево

Началось шелестение и чмокание. Как будто тот пианист, который все пил, – теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса» до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

– Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют,– обязательно краснеют…

– Ну так что же?

– Как то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький – так те вообще не просыпались!..

– Прекрасно. Ну, а дальше?

– Как то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал: «ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «налейте мне шампанского». И уж только тогда умер.

– Так-так?

– А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского – и пишет. Пропустит один бокал – готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов – готова целая трагедия в пяти актах.

– Так-так-так.. Ну, и…

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, и я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и…»

– Ну, и Николай Гоголь…

– Что Николай Гоголь?..

– Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал…

– И пил из розового бокала?

– Да. И пил из розового бокала.

– А что пил?

– А кто его знает! Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку…

И я, и оба Митрича, с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов.

– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся, и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина».

И вот они сидят: Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него – Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, – пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает…

Но уж как только затворится дверь за Римским-Корсаковым – бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» – и бух в канаву. А потом встанет и опять похмелится, и опять бух!.. А между прочим, социал-демократы…

– Начитанный, ч-ч-черт! – в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел…

– Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом…

– Погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?

– Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди – все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые – нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико!») тем временем рождали мятежную науку и декабризм… А когда они, наконец, разбудили Герцена…

– Как же! Разбудишь его, вашего Герцена! – рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал амур в коверкотовом пальто.

– Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака!..

Все, кто мог смеяться, – все рассмеялись. «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!» – «Уши ему потри, уши!» – «какая разница

– в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» все вокруг косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно… И я – вместе с ними…

Я повернулся к жакетке и черным усам:

– Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и « Хованщина»?

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! Разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди россии! И отчего они пили? – с отчаяния пили! Пили оттого, что честны! Оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Ну, как тут не придти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ

– пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает – и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире – и подыхает, а Гаршин встает – и с перепою бросается через перила…

Черноусый уже вскочил и снял берет, и жестикулировал, как бешеный,

– все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло… Декабрист в коверкотовом пальто – и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные сырые глаза.

– И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь

– вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так – до наших времен! Вплоть до наших времен! Этот круг, этот порочный круг бытия – он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку – я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом…

– Стоп! – прервал его декабрист. – А разве нельзя не пить? Взять себя в руки – и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

– Не пил? Совсем? – черноусый даже привстал и надел берет.

– Не может этого быть!

– А вот и может. Сумел человек взять себя в руки – и ни грамма не пил…

– Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

– Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

– Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. Бокал шампанского?..

– Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки – и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев, – шепнул я сам себе, – помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегорию или…»

– Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма?

– я повернулся к декабристу. – А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он – не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же. Проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есино до самого Храпунова или до самого Фрязева – и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете. Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что – есть свидетельство – он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости.

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал – тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц… А нас – так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый…

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается – еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник, Иоганн фон Гете! И руки у него как бы тряслись!

– Вот это да… – восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист – широким жестом

– вытащил из коверкотового пальто бутылку «перцовой» и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою «столичную». Все потирали руки – до странности возбужденно… Мне налили – больше всех. Старому Митричу – тоже налили. Молодому Митричу подали стакан – он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы…

– Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

Фрязево – 61-й километр

– Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальнные – тоже…

– А… Разрешите задать вам один пустяшный вопрос, – сказал черноусый сквозь зубы и сквозь бутерброд в усах; он опять обращался только ко мне. – разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать – вы с утра ничего не пили!

Я даже обиделся: «как то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… Я просто немного поддал…»

– Нет, нет, эта замутненность – от грусти! Вы, как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете!..

– Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?

– Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если пью – я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? – наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее самого себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? А вот смотрите:

…и черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия – это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой – момент засыпания, наинизшая – пробуждения с похмелья…

– Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером – бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром – переоценка всех ценностей, переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.