План сочинения по стихотворению

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 140.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 140.

В средних и старших классах школы ученики часто анализируют стихотворения и пишут по ним сочинения. Чтобы хорошо написать такое сочинение необходимо составить его план. Так как же составлять план сочинения по стихотворению?

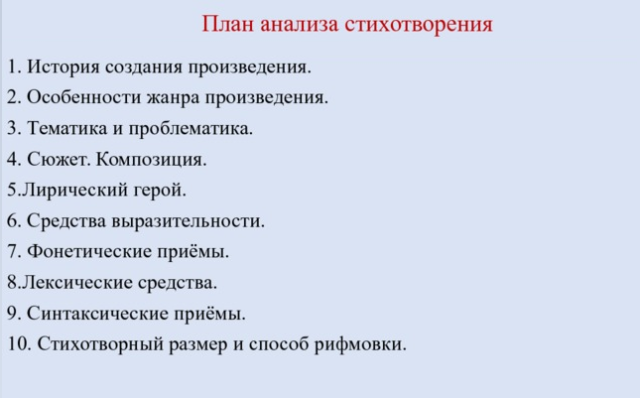

План сочинения по стихотворению

План сочинения поможет школьнику систематизировать мысли по прочитанному материалу, выявить главную мысль произведения. План может выглядеть следующим образом:

- Фамилия, имя, отчество автора, история создания и дата произведения.

- Пересказ стихотворения своими словами. Подробный пересказ сюжета произведения. Необходимо обратить внимание на настроение текста.

Часто в лирическом тексте сюжет отсутствует, так как главное в лирике – эмоции и чувства, а не повествование

- Изобразительно-выразительные средства. Средства выразительности очень важны при написании сочинения, они показывают язык автора во всей красе, кроме того раскрывают главную сущность стихотворения.

К изобразительно-выразительным средствам относят эпитет, метафору, метонимию, синекдоху, гиперболу, литоту, оксюморон и многие другие

- Тема и основная мысль. Здесь указывается какова тема произведения, что именно хотел сказать автор, написав этот текст.

- Собственное мнение. Без собственного мнения сочинение будет неполным, поэтому в конце необходимо выразить свою точку зрения на заданную тему, объяснить, чем вам понравилось данное стихотворение.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам написать сочинение по стихотворению, сделать это грамотно и целостно. Здесь проведен примерный план, ориентируясь на который ученики смогут выполнить задание легко и без проблем.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Тимофей Дзержинский

5/5

Оценка статьи

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 140.

А какая ваша оценка?

Учащимся часто задают написать эссе на прочитанное стихотворение.

В материале мы расскажем, как написать эссе по стихотворению и какого плана при его написании стоит придерживаться. А в конце поделимся примерами этого вида эссе.

Другие полезные статьи можете найти на нашем Телеграм канале. Еще там есть интересные предложения для вашей учебы.

Нужна помощь?

Доверь свою работу кандидату наук!

Что такое поэтическое эссе

Эссе про стихотворение — это самостоятельное высказывание автора, в котором он выражает свои эмоции, чувства, настроение после прочтения определенного стихотворения.

Некоторые учащиеся путают эссе с рецензией на стихотворение. В рецензии идет глубокий анализ произведения, а в эссе делают упор на личные впечатления после прочтения стихотворения.

Обычно эссе по стихотворению небольшого размера, примерно 1-2 страницы текста. При написании такого вида сочинения используют больше разговорный стиль речи, но без просторечий.

Структура эссе по стихотворению

Эссе отличается довольно свободным стилем написания, но придерживаться композиции все же стоит. У поэтического эссе такая структура:

- введение;

- основная часть;

- заключение.

Во введении автор кратко описывает, о каком стихотворении пойдет речь. Потом рассказывает, о чем пойдет речь в эссе и приводит свой тезис:

Есть мнение, что стихи объяснять не надо: читай, наслаждайся ритмом, заучивай, воспринимай, как воспринимается, и достаточно. А вглядываться и вдумываться в каждое слово зачем? Когда-то и у меня был такой же подход к стихам, тем более, что в мою молодость был труден доступ к толковым словарям и другой литературе, говорящей об образе жизни наших предшественников. Но мне хочется в первую очередь самой себе глубже раскрыть всё, что скрывается за каждым словом в стихах, особенно любимых мною. Невольно к ним возвращаешься за этим вновь и вновь.

Так произошло и со стихотворением Анны Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…» (Эссе на стихотворение Анны Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…», введение).

В основной части автор приводит аргументы в пользу своего тезиса. Пересказывать все стихотворение тут не надо — просто привести те моменты, которые помогут раскрыть тему эссе:

Лирическая героиня долго бродит перед вечерами, «чтоб утомить ненужную тревогу». А где же она бродит? Хотя под стихом Ахматовой стоит указание на май 1912 года, Флоренция, конечно же, описание природы, отдельные детали указывают на прогулки в Царском селе, где жили молодые супруги Николай Гумилёв и Анна Ахматова в деревянном двухэтажном доме, вместе с матерью Гумилёва, которой принадлежал этот дом. В Италию молодые супруги отправились весной 1912 года, а в октябре, по возвращении в Царское село, у Анны родился сын, Лев Николаевич Гумилёв. О чём тревоги? Думается, что и о здоровье, своём и своих близких ( стихи написаны в мае, а в октябре 1912 года у Анны родится сын, недаром же завершает стихотворение образ аиста, слетевшего на крышу ).

Лопухи, гроздь рябины жёлто-красной — это тот фон, на котором протекала жизнь будущей поэтессы в Царском селе. Сама Анна писала, что крапива и лопухи были её любимыми растениями с детства. Но самым ярким указателем на место действия является описание огня озёрной лесопильни, маленького заводика с большим колесом. Озеро, а, значит, и леса вокруг него, были необходимым условием пильного производства в Санкт-Петербурге, начиная с указов Петра Первого. Скорее всего, речь идёт о частной лесопильне, вододействующей пильной мельнице, работающей на воде и производящей пильные ( а не топорные ) достаточно дорогие доски для продажи на постройку жилых домов.

Однако в жизнеутверждающую картину апофеоза вдруг неожиданно входит и тема потаённой любви, до поры до времени скрываемая от читателя. Вот как можно ещё, оказывается, писать о любви, практически ничего о ней не сказав ( кроме последних двух строк ), но скрыв раздумья и тоску о неверном возлюбленном во всей ткани стиха. (Эссе на стихотворение Анны Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…», основная часть).

В заключении надо подытожить сказанное и показать, что тезис работы доказан. В этой части эссе не надо подавать новую информацию, только резюмировать сказанное выше:

Конечно, если не соотносить содержание стиха с биографией Ахматовой, возможны и другие трактовки образа героини и её любовной истории, но, определённо, выбор ею сделан, хотя тема тревоги, обозначенная в начале стиха, приобретает дополнительный смысл: тревога ожидания стука в дверь того, как это бывало, не без чьей «помощи» героиня научилась в результате «просто, мудро жить».

И действительно, какую же мудрость следует извлечь из пережитого: молиться Богу за всех, что сделает в том числе не улавливаемым зов искусителя, жить тихой любовью к своей земле и людям, далёким и самым близким, и свято исполнять своё творческое и материнское назначение. (Эссе на стихотворение Анны Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…», заключительная часть).

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Как писать эссе по стихотворению

Чтобы написать хорошее эссе по стихотворению, лучше следовать плану. Мы составили для вас пошаговую инструкцию при написании эссе на стихи:

- Несколько раз вдумчиво прочитайте произведение. Читайте вслух и обращайте внимание на авторские знаки препинания.

- Мысленно поделите стихотворение на смысловые части. Подумайте, что хотел донести автор произведения, какой смысл он вложил в свое произведение.

- После этого прочитайте задание и выясните, что вам надо сделать. Когда учащемуся задают написать эссе на тему поэзии, от него может потребоваться: просто отзыв на произведение, описание любимого героя, выражение согласия или несогласия с автором и т.д.

- Напишите черновой вариант эссе. Выделите свой тезис, а потом продумайте, как вы будете его доказывать. В поэтическом эссе в качестве аргументов могут выступать образы из стихотворения, поступки героев, оценка творчества писателя.

- Перепишите эссе на чистовик. Перечитайте работу и посмотрите, достаточно ли вы привели доказательств своего тезиса и раскрыли ли тему эссе. Проверьте текст на наличие ошибок и шумов — ненужной и повторяющейся информации.

В эссе на стихотворение не надо делать глубокий анализ произведения. Оценивание звукописи, размера стиха, его рифмовки нужно при анализе стихотворения, а не при написании эссе.

Примеры эссе по стихотворению

Посмотрите образцы эссе на разные стихотворения:

Эссе на стихотворение Николая Рубцова «Ночь на Родине»

Что такое Родина? Каждый из нас, наверняка, хотя бы раз в жизни задавал себе этот вопрос и усердно пытался найти на него ответ. Кто-то скажет, что Родина – это «картинка в букваре», другой отметит, что это «хорошие и верные товарищи», а некто с трепетом в душе воскликнет: «Всё то, что радует глаз и сердце!»

Стихотворение «Ночь на Родине» удивительно. Само название – загадка . После первого прочтения создаётся впечатление, будто бы это произведение излилось на бумагу само. Строки настолько легки и неповторимы, красивы и воздушны. Каждая из них обладает неведомой силой, способной заворожить.

Произведение Николая Рубцова – яркий пример пейзажной лирики. Пять строф-катренов, написанных пятистопным ямбом, ведут нас в царство тишины и спокойствия, чудес и фантазии, где нет места суматохе и тревоге.

Это своеобразный холст, на котором нарисована удивительная и восторгающая нас картина природы. Фоном для этой картины послужило ночное время. Удивительное сочетание! В этом проявляется мастерство Рубцова. Божественная красота природы родного края в гармонии с ночным миром – верх совершенства. Но почему ночь? Именно ночью все несет в себе волшебную силу. Ночью всё по-другому.

Для полноты раскрытия образа засыпающего края автор использует чередование женской («тени — потрясений»), и мужской («вода — никогда») рифмы, которые в основном точные. Приём умолчания делает строку тягучей и нескончаемой, придавая ей плавность и размеренность тона.

«Светлая печаль»… Так он показывает явление, которое овладело всем его существом. Возникает ситуация оксюморона, который придаёт произведению стилистическую окраску и эмоциональность, а использование однокоренных слов («светлое – свет») делает осязаемо ощутительной основную мысль произведения. Герой призывает жить с верой в завтрашний день и хранить в маленьком ларце своего сердца воспоминания – вестники «светлой печали».

… Скоро наступит рассвет… Спокойные тона ночи сменятся молочными океанами утреннего неба. Исчезнут облака и выглянет солнце и подарит всему миру яркий луч энергии и света. Но это позже. А пока всё спит крепким сном, и «лунный свет овладевает миром»…

- Эссе на стихотворение Бориса Пастернака «Божий мир».

- Эссе на стихотворение Марины Цветаевой «И не спасут ни стансы, ни созвездия…».

Посмотри примеры работ и убедись, что мы поможем на совесть!

Вот такие особенности эссе на стихотворение. Если остались вопросы, обращайтесь в студенческий сервис. Наши специалисты помогут написать любое эссе быстро и качественно.

Как писать сочинение- анализ стихотворения в 5-6

классах.

ПРОЕКТ

Тема. Анализ стихотворения в 6 классе.

Проблема: все ученики 5-6 классов испытывают трудности при написании сочинения

по анализу стихотворений,однако в учебнике по литературе никаких рекомендаций

нет.

Цель проекта: разработать практические рекомендации к написанию сочинения по

анализу стихотворения для учеников 5-6 классов.

Задачи:

1)рассмотреть

имеющиеся в различных источниках план анализа лирического произведения, выбрать

план, приемлемый для учеников 6 класса;

2) рассмотреть

методические рекомендации к написанию сочинения по лирическому произведению,

выбрать или на их основе разработать свои рекомендации;

3) составить

словарь терминов,используемых при анализе стихотворений для удобства работы над

сочинением;

4) найти или

разработать языковые клише,которые можно было бы использовать в сочинении по

анализу любого стихотворения;

5) разработать

словарь,состоящий из слов чаще всего использующихся в сочинениях,помогающих

точно передать замысел автора.

Введение

Литературное образование играет решающую роль в

формировании эмоциональной культуры личности.

Цель литературного образования — овладение системой знаний

о художественной литературе, совершенствование умений анализа и интерпретации

литературно-художественного произведения, воспитание ответственного отношения к

чтению. Одной из важнейших задач для реализации названной цели является

развитие способности эстетического восприятия учащимися явлений литературы и

отраженной в ней действительности, воспитание эстетического вкуса. Эстетический

вкус — способность человека по чувству удовольствия – неудовольствия

дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты,

отличать прекрасное от безобразного в действительности и искусстве.

Развивая эстетический вкус учащихся, необходимо научить их

всестороннему постижению литературного произведения.

Художественное произведение постигается не только умом, но

и чувствами, эмоциональной памятью. Предельная эмоциональность характерна для

такого рода литературы, как лирика.

Стихи обогащают представлениями о внутреннем мире человека,

о мыслях, переживаниях, разнообразных проявлениях душевных явлений, присущих

людям разных эпох. Борис Корнилов, поэт, считает, что равнодушие к музыке

говорит о неразвитости слуха, а равнодушие к поэзии говорит о неразвитости

души.

Наблюдения над отдельными элементами стихотворения,

тропами, композицией, языком нужны для того, чтобы постичь идеи и эмоции,

образы и мотивы.

Специфика стихотворного текста состоит в том, что он,

во-первых, как правило, бессюжетен, во-вторых, наполнен скрытым смыслом,

выраженным очень сжато, свернуто и в особой форме..

Почему такая особая роль отводится поэзии? Лирика – это род

литературы, характеризующийся субъективностью, прямым выражением чувств и

переживаний автора, лаконичной, аккумулирующей природой стиха, и

многозначностью поэтического образа.

Эти свойства лирики – в центре внимания при изучении

стихотворных произведений на уроках литературы.

Анализ

поэтического текста включает в себя решение трёх вопросов: истолкование,

восприятие, оценка. Речь может идти о вашем личном

интеллектуально-эмоциональном восприятии стихотворения. Вы можете написать о

том, какой отклик нашло в вас это произведение, какие мысли и чувства вызвало.

Также речь может идти о восприятии стихотворения современниками автора, его

единомышленниками и оппонентами, критиками, литературоведами, композиторами,

художниками.

Истолкование

есть анализ стихотворения в единстве его содержания и формы. Анализировать

стихотворение необходимо с учётом контекста творчества автора и русской поэзии

в целом, а также своеобразия лирики как рода литературы. В сочинении возможны

ссылки на истолкование стихотворения специалистами-литературоведами,

сопоставление различных точек зрения.

Оценка

– это замечание о той или иной стороне мастерства автора стихотворения и вывод

о художественной ценности исследуемого текста, месте произведения в творчестве

автора, литературе в целом. Оценка – это и точка зрения других авторов, и ваше

собственное мнение, сформировавшееся в процессе анализа произведения.

План – это только «костыли». Они нужны на всякий случай:

чтобы чего-то не забыть. Если вы освоили написание сочинения по плану, то можно

искать свой путь, свою «дверцу» в произведение. Этой «дверцей» может стать

размышление над значением лексических единиц, рассмотрение значения

использованных тропов, но самое главное: необходимо обратить внимание на то,

что именно работает на ваше восприятие, что углубляет и усиливает для вас смысл

произведения.

Основная часть.

Глава 1. Подготовка к сочинению.

Любому

сочинению предшествует подготовка, сбор материалов, их систематизация. Помочь

в этом может следующий план работы.

- Прочитай

стихотворение несколько раз. - Узнай сведения

об авторе стихотворения. - Найди материал,

касающийся рассматриваемого стихотворения , историю его создания (эти

сведения помогут осмыслить стихотворение, его тему и главные образы, к

тому же их можно использовать во вступлении). - Какую картину

рисует поэт? Представь её себе, запиши, что представил. Попросту перескажи

стихотворение своими словами. - Какие чувства передаёт поэт в стихотворении? Какие

именно ключевые слова формируют эти чувства? Запиши в черновик, пользуясь

при затруднении словарём настроений (смотри ниже). - Какие изобразительно-выразительные

средства помогли создать эту картину? (Найди слова в переносном

значении, сравнения, подчеркни их в стихотворении, дай им определение,

пользуясь словарём терминов.) Какие образы помогают нарисовать

данные изобразительно-выразительные средства? Выдели главные, центральные

образы. - Подумай, о чём

стихотворение (это будет его темой). Что же хотел сказать поэт в

своём произведении, какую мысль высказал? (Это будет основной мыслью стихотворения).

Запиши в черновик. - Какие чувства

вызывает стихотворение у тебя? Что ты представляешь, когда читаешь

стихотворение? Запиши. - Собери все

черновые записи и систематизируй их, пользуясь планом сочинения анализа

сочинения (смотри ниже). В конце работы проверь, нет ли речевых

недочётов, ошибок в содержании, исправь их, а затем проверяй

орфографические и пунктуационные ошибки.

Примерно это будет

выглядеть так.

|

Стихотворение |

Материалы к сочинению |

|

Тютчев Ф. И. «Неохотно и несмело…» |

Тютчев Ф.И. – |

|

Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля — Чу! за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы — Дальний гром и дождь порой… Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Все сердитей и смелей… Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля. |

«Пересказ Поэт рисует Настроение. Восторг от грозы. Поэт восхищается. Изобразительно-выразительные Эпитеты: Олицетворения: Сравнение: Метафоры: «в Эти слова Образы солнца Особенность – Тема Стихотворение Мои Понравилось, потому что дождь – это |

Остаётся всё сложить в один текст, пользуясь

планом.

Глава 2. План анализа стихотворения.

Мы

рассмотрели несколько планов сочинений по анализу стихотворения. Одни были

слишком объёмными, содержали 17 пунктов, многие из которых непонятны ученику

5-6 классов,т.к. не были изучены по программе. Нашли один план для учеников

начальной школы, но он не содержал те понятия, которые изучаются в 5-6 классах

(изобразительно-выразительные средства). Мы остановились на одном плане,

предложенном Прокиной Натальей Валентиновной, учителем русского языка и

литературы МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей Пензенской области.

Примерный план анализа стихотворения для 5

класса.

1.

Выразительное чтение стихотворения (учитель).

2.

Эмоциональное восприятие текста.

3.

Словесное рисование (пейзажная лирика).

4.

Работа на лексическом уровне: какие изобразительно-выразительные средства

помогли испытать эти чувства.

5.

Определение темы стихотворения, основной мысли.

6.

Образ лирического героя.

7.

Собственное отношение к прочитанному.

8. Выразительное чтение стихотворения

(ученик).

Однако данный план не подходит для написания сочинения.

Поэтому мы решили взять план, предложенный в тематических тетрадях по

литературе, переработав его, убрав неизвестное ещё шестиклассникам, добавив

пункты из предложенного выше плана. Каждый пункт плана мы решили снабдить

подробными вопросами, которые, на наш взгляд, помогут ученику в разборе

стихотворения. Некоторые детали плана, рассматриваемые в других источниках как

отдельные пункты анализа мы объединили в один пункт для удобства (один пункт –

один абзац), тем более в шестом классе ученик ещё не может полно и объёмно

раскрыть образы, основную мысль стихотворения и ему для этого не потребуется

отдельный абзац.

План сочинения- анализа

стихотворения.

1. Название стихотворения и его автор. Ведущая тема.( О чём стихотворение?)

Основная мысль. (Что хотел сказать поэт в стихотворении?)

2. Какую картину рисует в своём стихотворении?

(Опишите. Обратите внимание на детали прорисовки картин, их цветовую гамму.

Какие слова в стихотворении подсказали вам названные особенности изображения?)

Настроение, чувства, передаваемые автором. Как

меняются чувства от начала к финалу стихотворения?

3. Главные образы стихотворения. Выразительные средства (эпитеты,

метафоры, сравнения) Синтаксические фигуры: антитеза,

обращение и восклицание.

4. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вызывает стихотворение?

На основе материалов, собранных к сочинению, может

получиться такое сочинение.

Тютчев Ф.И. – мастер пейзажно-философской лирики. Картины природы у

поэта показаны через лирические переживания, связаны с философскими

размышлениями о жизни и смерти, о месте человека в мире, о связи его с

природой. Пейзажи восхищают своей эмоциональностью, выразительностью. Это можно

увидеть в стихотворении Ф.И.Тютчева «Неохотно и

несмело…», в котором говорится о весеннем дожде. Поэт показывает, как

природа меняется в момент начала дождя.

В своём произведении Ф.И.Тютчев рисует картину весенней природы. Солнце

ещё освещает землю, но вот уже надвигается гроза. Блеснула молния. Начинает

идти дождь, поднялся ветер. Чаще раздаётся гром. Солнце, осветив землю,

скрывается за тучами. Поэт восхищается оживлённой природой, восторгается

надвигающейся грозой.

Главными образами стихотворения являются образы солнца и земли, молнии

и грозы, которые как бы не позволяют солнцу соединиться с землёй. Сделать

картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: «солнце

смотрит на поля», «солнце раз еще взглянуло / Исподлобья на поля…».

Используя эпитеты «неохотно и несмело», «зеленеющие», «белый и летучий», «сердитей

и смелей», «смятенная», поэт создает образы природы. Обилие глаголов помогает передать

движения, изменения в природе.

Мне понравилось стихотворение Тютчева «Неохотно

и несмело…», потому что дождь – это очищение для природы. Гроза настораживает

и привлекает одновременно. Мне кажется, что я ощущаю запах дождя.

Глава 2. Речевые

клише.

Как построить предложение? Как правильно сочетать слова

друг с другом, чтобы избежать грамматических и речевых ошибок? В этом могут

помочь речевые клише – универсальные обороты речи, которые легко вставить в

любое сочинение, на месте пропуска добавив необходимые слова или выражения.

В стихотворении…

(автор, название) говорится о…

В

стихотворении…(название)…(фамилия поэта) описывается…

В

стихотворении царит…настроение. Стихотворение…пронизано…настроением.

Настроение

этого стихотворения…. Настроение меняется на протяжении стихотворения: от…к….

Настроение стихотворения подчеркивает…

Автора

пронизывает чувство…

Стихотворение

можно разделить на…части, так как…

Композиционно

стихотворение делится на…части.

Короткие

(длинные) строки подчеркивают…

В

стихотворении мы словно слышим звуки…. Постоянно повторяющиеся звуки… позволяют

услышать….

Поэт

хочет запечатлеть словами….

Для

того чтобы передать … настроение, автор использует (восклицательные

предложения, яркие эпитеты, метафору, олицетворение и т.д.). С помощью… автор

дает нам возможность увидеть (услышать)…. Используя…, поэт создает образ…

Лирический

герой этого стихотворения представляется мне….

Сделать

картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: …(например)

Яркую,

радостную (грустную, печальную) картину (весны и т.п.) передают (эпитеты,

метафоры): …

Сопоставление

(противопоставление) образов … помогает ярче передать настроение (замысел)

поэта.

Стихотворение

вызывает у меня чувство…

Глава 3. Словарь

настроений

В

лирическом произведении одно из главных мест занимает настроение пота, его

чувства, переживания. Сложно бывает объять словами всю палитру чувств автора,

словарный запас шестиклассника не так велик. На наш взгляд, в этом ему может

помочь словарь настроений, увиденный нами на одном из сайтов и дополненный.

|

Позитивное |

негативное |

|

торжественное; восторженное; очарованное; радостное; радужное; веселое; светлое; восхищается; восторгается; восторженно- радостное; легкое; светлое; нежное; игривое; умиротворенное; теплое; спокойное. приподнятое |

печалится жалеет о … сожалеет о… поэту жаль … переживает за … негодует расстроен поэту больно от …, с болью в сердце пишет о… грустно, с грустью говорит о… сердито тоскует по … с волнением говорит о… испытывает чувство горечи |

Глава 4. Словарь

терминов.

Значение

терминов можно найти и в учебнике по литературе, и в специальных словарях. Но

если мы разрабатываем рекомендации к написанию сочинения, то сюда же решили

включить и словарь слов, которые, возможно, будут употреблены в сочинении.

Аллегория — литературный прием, основой которого является иносказание:

изображение отвлеченного понятия или суждения при помощи конкретного образа,

наделенного жизненными реалиями.

Антитеза – сопоставление контрастных или противоположных образов.

Басня – жанр дидактической литературы; короткий рассказ в стихах или прозе с

прямо сформулированным моральным видом, придающий рассказу аллегорический

смысл.

ГИПЕРБОЛА (от греч. — преувеличение) — художественный прием, основанный на

чрезмерном преувеличении определенных свойств изображаемого предмета или

явления.

Жанр – тип художественного произведения.

Лирика – один из родов художественной литературы, отображает внутреннюю

жизнь, разнообразные человеческие переживания.

Лирический герой – это образ того героя в лирическом произведении, переживания, мысли

и чувства которого отражены в нём. Отнюдь не идентичен автору, хотя и отражает

его личные переживания.

Метафора — один из основных тропов художественной речи, основанный на сходстве

или контрасте различных явлений; нередко используется в обыденной речи.

Метафорическим слово или словосочетание становится тогда, когда оно

употребляется не в прямом, а в переносном значении.

Мотив— устойчивый смысловой элемент художественного текста, повторяющийся в

фольклорных (здесь мотив означает простейшую повествовательную единицу) и

литературно-художественных произведениях.

Мораль – отдельное, практическое нравственное наставление, нравоучение. («Уж

сколько раз твердили миру, что лесть гнусна…И.А. Крылов)

Образ – совокупность определенных, ярко выраженных, значимых примет,

характерных для конкретного человека, какого-либо явления природы или

материальных предметов, облеченная в словесно-художественную форму. (Образ

узника в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Узник»)

Олицетворение – перенесение человеческих чувств, мыслей и речи на неодушевленные

предметы и явления, а также при описании животных.

Пейзаж – (от греч. — создаю, творю) — 1) Искусство слова вообще,

литературно-художественное произведение в стихах и прозе. 2) Стихотворные

художественные произведения, в отличие от художественной прозы жанр искусства,

в котором предметом изображения является природа.

Поэзия – словесное художественное творчество.

Проза – не стихотворная речь.

Сравнение – вид тропа, в котором одно явление или понятие уподобляется другому

по какому-либо общему для них признаку. («В железных латах самовар // Шумит

домашним генералом…» Н.А. Заболоцкий)

Стих – 1. Особый тип художественной речи, отличный от прозы. 2.

Стихотворная строка. Употребление слова «Стих» в смысле стихотворение

неправильно. Однако во множественном числе слово «стихи» обозначает

поэтическое творчество.

Стихотворение – небольшое стихотворное произведение.

ТРОПЫ (от греч. — поворот, оборот речи) — употребление слов, фраз, выражений

в переносном смысле, призванное усилить образность поэтического и вообще

художественного языка. К тропам принято относить метафору, метонимию,

гиперболу, литоту, иронию, а также эпитет, аллегорию, перифраз.

ЭЛЕГИЯ (от греч. — жалобная песня) — лирическое стихотворение среднего

объема, обычно наполненное печальным эмоциональным содержанием, лишенное

отчетливой композиции, как правило, написанное от первого лица.

Эпитет – образное определение, прибавляемое к предмету с целью подчеркнуть

его характерное свойство.

Список литературы.

1. Методические указания к факультативному курсу «Теория и практика

сочинений разных жанров»: Пособие для учителя / Т.А.Ладыженская, Ю.И.Равенский

и др.- М.: Просвещение, 1886.

2. Перепёлкин М.А.Анализ лирического произведения: Учебно-методическое

пособие / Отв. редактор С.А. Голубков. Самара: Самарский университет, 2001.

3. Полтавец Е.Ю. Как писать сочинение.- М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс,

1998.

4. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. краткий словарь литературоведческих

терминов: Кн. Для учащихся/ ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев.- 2-е изд.-М.: Просвещение,

1985.

5. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И.Новиков._

М.:Педагогика, 1988.

Интернетресурсы

zhakulina20090612.blogspot.com/2010/07/blog-post

narod.ru/analiz.html

www.naexamen.ru

pop.penza.net/doc/PNPO/Prokina.htm

school10-mgn.ucoz.ru/load

www.openclass.ru/dig-resource

litterms.ru

Тема. Анализ стихотворения в 5 — 6 кл.

Проблема: все ученики 5-6 классов испытывают трудности при написании сочинения по анализу стихотворений,однако в учебнике по литературе никаких рекомендаций нет.

Цель проекта: разработать практические рекомендации к написанию сочинения по анализу стихотворения для учеников 5-6 классов.

Задачи:

1)рассмотреть имеющиеся в различных источниках план анализа лирического произведения, выбрать план, приемлемый для учеников 6 класса;

2) рассмотреть методические рекомендации к написанию сочинения по лирическому произведению, выбрать или на их основе разработать свои рекомендации;

3) составить словарь терминов,используемых при анализе стихотворений для удобства работы над сочинением;

4) найти или разработать языковые клише,которые можно было бы использовать в сочинении по анализу любого стихотворения;

5) разработать словарь,состоящий из слов чаще всего использующихся в сочинениях,помогающих точно передать замысел автора.

Введение

Литературное образование играет решающую роль в формировании эмоциональной культуры личности.

Цель литературного образования — овладение системой знаний о художественной литературе, совершенствование умений анализа и интерпретации литературно-художественного произведения, воспитание ответственного отношения к чтению. Одной из важнейших задач для реализации названной цели является развитие способности эстетического восприятия учащимися явлений литературы и отраженной в ней действительности, воспитание эстетического вкуса. Эстетический вкус — способность человека по чувству удовольствия – неудовольствия дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и искусстве.

Развивая эстетический вкус учащихся, необходимо научить их всестороннему постижению литературного произведения.

Художественное произведение постигается не только умом, но и чувствами, эмоциональной памятью. Предельная эмоциональность характерна для такого рода литературы, как лирика.

Стихи обогащают представлениями о внутреннем мире человека, о мыслях, переживаниях, разнообразных проявлениях душевных явлений, присущих людям разных эпох. Борис Корнилов, поэт, считает, что равнодушие к музыке говорит о неразвитости слуха, а равнодушие к поэзии говорит о неразвитости души.

Наблюдения над отдельными элементами стихотворения, тропами, композицией, языком нужны для того, чтобы постичь идеи и эмоции, образы и мотивы.

Специфика стихотворного текста состоит в том, что он, во-первых, как правило, бессюжетен, во-вторых, наполнен скрытым смыслом, выраженным очень сжато, свернуто и в особой форме..

Почему такая особая роль отводится поэзии? Лирика – это род литературы, характеризующийся субъективностью, прямым выражением чувств и переживаний автора, лаконичной, аккумулирующей природой стиха, и многозначностью поэтического образа.

Эти свойства лирики – в центре внимания при изучении стихотворных произведений на уроках литературы.

Анализ поэтического текста включает в себя решение трёх вопросов: истолкование, восприятие, оценка. Речь может идти о вашем личном интеллектуально-эмоциональном восприятии стихотворения. Вы можете написать о том, какой отклик нашло в вас это произведение, какие мысли и чувства вызвало. Также речь может идти о восприятии стихотворения современниками автора, его единомышленниками и оппонентами, критиками, литературоведами, композиторами, художниками.

Истолкование есть анализ стихотворения в единстве его содержания и формы. Анализировать стихотворение необходимо с учётом контекста творчества автора и русской поэзии в целом, а также своеобразия лирики как рода литературы. В сочинении возможны ссылки на истолкование стихотворения специалистами-литературоведами, сопоставление различных точек зрения.

Оценка – это замечание о той или иной стороне мастерства автора стихотворения и вывод о художественной ценности исследуемого текста, месте произведения в творчестве автора, литературе в целом. Оценка – это и точка зрения других авторов, и ваше собственное мнение, сформировавшееся в процессе анализа произведения.

План – это только «костыли». Они нужны на всякий случай: чтобы чего-то не забыть. Если вы освоили написание сочинения по плану, то можно искать свой путь, свою «дверцу» в произведение. Этой «дверцей» может стать размышление над значением лексических единиц, рассмотрение значения использованных тропов, но самое главное: необходимо обратить внимание на то, что именно работает на ваше восприятие, что углубляет и усиливает для вас смысл произведения.

Основная часть.

Глава 1. Подготовка к сочинению.

Любому сочинению предшествует подготовка, сбор материалов, их систематизация. Помочь в этом может следующий план работы.

-

Прочитай стихотворение несколько раз.

-

Узнай сведения об авторе стихотворения.

-

Найди материал, касающийся рассматриваемого стихотворения , историю его создания (эти сведения помогут осмыслить стихотворение, его тему и главные образы, к тому же их можно использовать во вступлении).

-

Какую картину рисует поэт? Представь её себе, запиши, что представил. Попросту перескажи стихотворение своими словами.

-

Какие чувства передаёт поэт в стихотворении? Какие именно ключевые слова формируют эти чувства? Запиши в черновик, пользуясь при затруднении словарём настроений (смотри ниже).

-

Какие изобразительно-выразительные средства помогли создать эту картину? (Найди слова в переносном значении, сравнения, подчеркни их в стихотворении, дай им определение, пользуясь словарём терминов.) Какие образы помогают нарисовать данные изобразительно-выразительные средства? Выдели главные, центральные образы.

-

Подумай, о чём стихотворение (это будет его темой). Что же хотел сказать поэт в своём произведении, какую мысль высказал? (Это будет основной мыслью стихотворения). Запиши в черновик.

-

Какие чувства вызывает стихотворение у тебя? Что ты представляешь, когда читаешь стихотворение? Запиши.

-

Собери все черновые записи и систематизируй их, пользуясь планом сочинения анализа сочинения (смотри ниже). В конце работы проверь, нет ли речевых недочётов, ошибок в содержании, исправь их, а затем проверяй орфографические и пунктуационные ошибки.

Примерно это будет выглядеть так.

|

Стихотворение |

Материалы к сочинению |

|

Тютчев Ф. И. «Неохотно и несмело…» |

Тютчев Ф.И. – мастер пейзажно-философской лирики. Картины природы у поэта показаны через лирические переживания, связаны с философскими размышлениями о жизни и смерти, о месте человека в мире. |

|

Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля — Чу! за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы — Дальний гром и дождь порой… Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Все сердитей и смелей… Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля. |

«Пересказ своими словами» Поэт рисует картину весенней природы. Солнце ещё освещает землю, но вот уже надвигается гроза. Блеснула молния. Начинает идти дождь, поднялся ветер. Чаще раздаётся гром. Солнце, осветив землю, скрывается за тучами. Настроение. Восторг от грозы. Поэт восхищается. Изобразительно-выразительные средства. Эпитеты: «неохотно и несмело», «зеленеющие», «белый и летучий», «сердитей и смелей», «смятенная». Олицетворения: «солнце смотрит на поля», «солнце раз еще взглянуло / Исподлобья на поля…» Сравнение: «вихрем пыль летит с полей». Метафоры: «в сиянье потонула», «молнии струя» Эти слова помогают поэту передать все изменения в природе перед дождём, ярче нарисовать пейзаж. Образы солнца и земли, образы молнии, грома. Особенность – много глаголов, передающих действие, движение. Тема и основная мысль. Стихотворение о весеннем дожде. Поэт показывает, как природа меняется в момент начала дождя. Мои чувства. Понравилось, потому что дождь – это очищение для природы. Гроза всегда настораживает и привлекает. Ощущаю запах дождя. |

Остаётся всё сложить в один текст, пользуясь планом.

Глава 2. План анализа стихотворения.

Мы рассмотрели несколько планов сочинений по анализу стихотворения. Одни были слишком объёмными, содержали 17 пунктов, многие из которых непонятны ученику 5-6 классов,т.к. не были изучены по программе. Нашли один план для учеников начальной школы, но он не содержал те понятия, которые изучаются в 5-6 классах (изобразительно-выразительные средства). Мы остановились на одном плане, предложенном Прокиной Натальей Валентиновной, учителем русского языка и литературы МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей Пензенской области.

Примерный план анализа стихотворения для 5 класса.

1. Выразительное чтение стихотворения (учитель).

2. Эмоциональное восприятие текста.

3. Словесное рисование (пейзажная лирика).

4. Работа на лексическом уровне: какие изобразительно-выразительные средства помогли испытать эти чувства.

5. Определение темы стихотворения, основной мысли.

6. Образ лирического героя.

7. Собственное отношение к прочитанному.

8. Выразительное чтение стихотворения (ученик).

Однако данный план не подходит для написания сочинения. Поэтому мы решили взять план, предложенный в тематических тетрадях по литературе, переработав его.

План сочинения — анализа стихотворения.

1. Название стихотворения и его автор. Ведущая тема.( О чём стихотворение?) Основная мысль. (Что хотел сказать поэт в стихотворении?)

2. Какую картину рисует в своём стихотворении? (Опишите. Обратите внимание на детали прорисовки картин, их цветовую гамму. Какие слова в стихотворении подсказали вам названные особенности изображения?) Настроение, чувства, передаваемые автором. Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения?

3. Главные образы стихотворения. Выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) Синтаксические фигуры: антитеза, обращение и восклицание.

4. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вызывает стихотворение?

На основе материалов, собранных к сочинению, может получиться такое сочинение.

Тютчев Ф.И. – мастер пейзажно-философской лирики. Картины природы у поэта показаны через лирические переживания, связаны с философскими размышлениями о жизни и смерти, о месте человека в мире, о связи его с природой. Пейзажи восхищают своей эмоциональностью, выразительностью. Это можно увидеть в стихотворении Ф.И.Тютчева «Неохотно и несмело…», в котором говорится о весеннем дожде. Поэт показывает, как природа меняется в момент начала дождя.

В своём произведении Ф.И.Тютчев рисует картину весенней природы. Солнце ещё освещает землю, но вот уже надвигается гроза. Блеснула молния. Начинает идти дождь, поднялся ветер. Чаще раздаётся гром. Солнце, осветив землю, скрывается за тучами. Поэт восхищается оживлённой природой, восторгается надвигающейся грозой.

Главными образами стихотворения являются образы солнца и земли, молнии и грозы, которые как бы не позволяют солнцу соединиться с землёй. Сделать картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: «солнце смотрит на поля», «солнце раз еще взглянуло / Исподлобья на поля…». Используя эпитеты «неохотно и несмело», «зеленеющие», «белый и летучий», «сердитей и смелей», «смятенная», поэт создает образы природы. Обилие глаголов помогает передать движения, изменения в природе.

Мне понравилось стихотворение Тютчева «Неохотно и несмело…», потому что дождь – это очищение для природы. Гроза настораживает и привлекает одновременно. Мне кажется, что я ощущаю запах дождя.

Глава 2. Речевые клише.

Как построить предложение? Как правильно сочетать слова друг с другом, чтобы избежать грамматических и речевых ошибок? В этом могут помочь речевые клише – универсальные обороты речи, которые легко вставить в любое сочинение, на месте пропуска добавив необходимые слова или выражения.

В стихотворении… (автор, название) говорится о…

В стихотворении…(название)…(фамилия поэта) описывается…

В стихотворении царит…настроение. Стихотворение…пронизано…настроением.

Настроение этого стихотворения…. Настроение меняется на протяжении стихотворения: от…к…. Настроение стихотворения подчеркивает…

Автора пронизывает чувство…

Стихотворение можно разделить на…части, так как…

Композиционно стихотворение делится на…части.

Короткие (длинные) строки подчеркивают…

В стихотворении мы словно слышим звуки…. Постоянно повторяющиеся звуки… позволяют услышать….

Поэт хочет запечатлеть словами….

Для того чтобы передать … настроение, автор использует (восклицательные предложения, яркие эпитеты, метафору, олицетворение и т.д.). С помощью… автор дает нам возможность увидеть (услышать)…. Используя…, поэт создает образ…

Лирический герой этого стихотворения представляется мне….

Сделать картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: …(например)

Яркую, радостную (грустную, печальную) картину (весны и т.п.) передают (эпитеты, метафоры): …

Сопоставление (противопоставление) образов … помогает ярче передать настроение (замысел) поэта.

Стихотворение вызывает у меня чувство…

Глава 3. Словарь настроений

В лирическом произведении одно из главных мест занимает настроение пота, его чувства, переживания. Сложно бывает объять словами всю палитру чувств автора, словарный запас шестиклассника не так велик. На наш взгляд, в этом ему может помочь словарь настроений, увиденный нами на одном из сайтов и дополненный.

|

Позитивное настроение |

негативное |

|

торжественное; восторженное; очарованное; радостное; радужное; веселое; светлое; восхищается; восторгается; восторженно- радостное; легкое; светлое; нежное; игривое; умиротворенное; теплое; спокойное. приподнятое |

печалится жалеет о … сожалеет о… поэту жаль … переживает за … негодует расстроен поэту больно от …, с болью в сердце пишет о… грустно, с грустью говорит о… сердито тоскует по … с волнением говорит о… испытывает чувство горечи |

Глава 4. Словарь терминов.

Значение терминов можно найти и в учебнике по литературе, и в специальных словарях. Но если мы разрабатываем рекомендации к написанию сочинения, то сюда же решили включить и словарь слов, которые, возможно, будут употреблены в сочинении.

Аллегория — литературный прием, основой которого является иносказание: изображение отвлеченного понятия или суждения при помощи конкретного образа, наделенного жизненными реалиями.

Антитеза – сопоставление контрастных или противоположных образов.

Басня – жанр дидактической литературы; короткий рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным видом, придающий рассказу аллегорический смысл.

ГИПЕРБОЛА (от греч. — преувеличение) — художественный прием, основанный на чрезмерном преувеличении определенных свойств изображаемого предмета или явления.

Жанр – тип художественного произведения.

Лирика – один из родов художественной литературы, отображает внутреннюю жизнь, разнообразные человеческие переживания.

Лирический герой – это образ того героя в лирическом произведении, переживания, мысли и чувства которого отражены в нём. Отнюдь не идентичен автору, хотя и отражает его личные переживания.

Метафора — один из основных тропов художественной речи, основанный на сходстве или контрасте различных явлений; нередко используется в обыденной речи. Метафорическим слово или словосочетание становится тогда, когда оно употребляется не в прямом, а в переносном значении.

Мотив— устойчивый смысловой элемент художественного текста, повторяющийся в фольклорных (здесь мотив означает простейшую повествовательную единицу) и литературно-художественных произведениях.

Мораль – отдельное, практическое нравственное наставление, нравоучение. («Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна…И.А. Крылов)

Образ – совокупность определенных, ярко выраженных, значимых примет, характерных для конкретного человека, какого-либо явления природы или материальных предметов, облеченная в словесно-художественную форму. (Образ узника в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Узник»)

Олицетворение – перенесение человеческих чувств, мыслей и речи на неодушевленные предметы и явления, а также при описании животных.

Пейзаж – (от греч. — создаю, творю) — 1) Искусство слова вообще, литературно-художественное произведение в стихах и прозе. 2) Стихотворные художественные произведения, в отличие от художественной прозы жанр искусства, в котором предметом изображения является природа.

Поэзия – словесное художественное творчество.

Проза – не стихотворная речь.

Сравнение – вид тропа, в котором одно явление или понятие уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку. («В железных латах самовар // Шумит домашним генералом…» Н.А. Заболоцкий)

Стих – 1. Особый тип художественной речи, отличный от прозы. 2. Стихотворная строка. Употребление слова «Стих» в смысле стихотворение неправильно. Однако во множественном числе слово «стихи» обозначает поэтическое творчество.

Стихотворение – небольшое стихотворное произведение.

ТРОПЫ (от греч. — поворот, оборот речи) — употребление слов, фраз, выражений в переносном смысле, призванное усилить образность поэтического и вообще художественного языка. К тропам принято относить метафору, метонимию, гиперболу, литоту, иронию, а также эпитет, аллегорию, перифраз.

ЭЛЕГИЯ (от греч. — жалобная песня) — лирическое стихотворение среднего объема, обычно наполненное печальным эмоциональным содержанием, лишенное отчетливой композиции, как правило, написанное от первого лица.

Эпитет – образное определение, прибавляемое к предмету с целью подчеркнуть его характерное свойство.

Список литературы.

1. Методические указания к факультативному курсу «Теория и практика сочинений разных жанров»: Пособие для учителя / Т.А.Ладыженская, Ю.И.Равенский и др.- М.: Просвещение, 1886.

2. Перепёлкин М.А.Анализ лирического произведения: Учебно-методическое пособие / Отв. редактор С.А. Голубков. Самара: Самарский университет, 2001.

3. Полтавец Е.Ю. Как писать сочинение.- М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998.

4. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. краткий словарь литературоведческих терминов: Кн. Для учащихся/ ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 1985.

5. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И.Новиков._ М.:Педагогика, 1988.

Интернет-ресурсы

zhakulina20090612.blogspot.com/2010/07/blog-post

narod.ru/analiz.html

www.naexamen.ru

pop.penza.net/doc/PNPO/Prokina.htm

school10-mgn.ucoz.ru/load

www.openclass.ru/dig-resource

litterms.ru

Главная>Сочинения по темам

Моё любимоё стихотворение

Быстрый переход:

Вариант 1 — Зимнее утро, Пушкин

16 предложений/ 231 слово

Стихотворение «Зимнее утро» стало одним из лучших творений пейзажной лирики А. С. Пушкина. Оно безупречно по своему ритму, композиции и языковым средствам, которые использует автор. Но больше всего мне нравится настроение этого произведение.

В своем стихотворении Пушкин восхищается красотой русской зимней природы, рисуя чудесную картину за своим окном. Он видит искрящийся на солнце снег, темный лес, где стоят покрытые инеем ели, и речку, что блести подо льдом.

И описание поэта настолько живо, что я сражу же могу представить себя в окружении этого пейзажа. Почувствовать крепость зимнего мороза на своих щеках и зажмуриться от яркого солнца, освещающего снежные поля.

Пушкин сочинил стихотворение «Зимнее утро» в 1829 году, находясь в Тверской губернии, где он гостил у друзей. Увидев за окном великолепный зимний пейзаж, поэт не просто стал любоваться природой. У него возникло желание разбудить свою возлюбленную и отправиться с ней на конную прогулку, чтобы девушка не пропустила всей прелести этого волшебного дня. Ведь природа так изменчива: вчера была вьюга, сегодня — солнце, а что будет завтра — неизвестно!

И это желание поэта и его лирического героя, от лица которого написано стихотворение, в полной мере отражает и мои чувства. Именно так я реагирую на красоту природы. Мне недостаточно просто сидеть в комнате и смотреть в окно. Даже в самый сильный мороз зимой я спешу покинуть теплый, залитый «янтарным блеском» дом, и отправиться на прогулку, чтобы самому стать частью всей этой красоты, слиться с ней.

Стихотворение «Зимнее утро», Пушкин

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

Вариант 2 — Я помню чудное мгновенье, Пушкин

15 предложений/ 261 слово

«Я помню чудное мгновенье…» А. С. Пушкина — это замечательное стихотворение о любви. Поэт посвятил его замужней светской даме Анне Петровне Керн, к которой у него возникли сильные романтические чувства, поначалу оставшиеся без ответа. То, как молодой автор описывает в своем произведении зарождение любви и ее дальнейшее влияние на жизнь человека, находит яркий отклик в моей душе.

Момент первой встречи лирического героя с дамой сердца Пушкин называет «чудным мгновеньем». На мой взгляд, этот эпитет как нельзя лучше передает ощущение трепетной радости, которую испытывает каждый из нас, вдруг осознав, что влюблен.

Несмотря на то что грусть лирического героя была «безнадежной» и он томился ей, все же это была приятная для него тоска. И здесь опять я полностью согласна с позицией Пушкина.

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» условно состоит из трех частей. И за первой возвышенной частью следует вторая, описывающая тяжелые годы ссылки героя. Здесь мы видим, как тяжело было ему находиться в заточении «без божества, без вдохновенья».

Мне также понятны такие чувства поэта, поскольку это именно то, что происходит с человеком, когда его лишают возможности видеть объект своей романтической привязанности. В полном одиночестве, в разлуке с любимыми любые испытания кажутся нам непосильной ношей.

И как же я счастлива за лирического героя, когда в финале произведения он все же вновь встречает свою возлюбленную:

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты — эти строки всегда вызывают слезы радости на моих глазах. Любовь — это поистине великое чувство, которое наполняет нашу жизнь смыслом, дарит вдохновение, стимулирует к совершению благородных поступков и заставляет «в упоенье» биться наши сердца.

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», Пушкин

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Вариант 3 — Тучи, Лермонтов

19 предложений/ 280 слов

Стихотворение «Тучи» я считаю одним из своих любимых лирических произведений М. Ю. Лермонтова. Поэт написал его в 1840 году непосредственно в день отъезда на Кавказ, куда он был сослан императором Николаем I уже во второй раз. Потому стихотворение наполнено грустными чувствами.

Лирический герой произведения, глядя на бегущие по небу тучи, олицетворяет их, называя «вечными странниками». Молодому человеку кажется, что они, гонимые ветром, как и он, вынуждены мчаться в совершенно нежеланном направлении: «С милого севера в сторону южную». И оттого эти «изгнанники» наверняка способны разделить чувство безысходности, терзающее его сердце.

Когда я читаю это стихотворение, мне всегда становится искренне жаль лирического героя и самого Лермонтова. Я размышляю о том, в какое тяжелое время довелось родиться поэту. Тогда человек был совершенно не властен над своей судьбой. И если его поведение не было угодно императору, то его тут же отправляли в ссылку.

Важно то, что вторая ссылка Лермонтова, в отличие от первой, вовсе не была увлекательным приключением, где поэт мог любоваться красотами южной природы. На этот раз молодого человека отправляли в эпицентр боевых действий.

Потому стихотворение «Тучи» проникнуто не только ощущением тоски по родине и осознанием тяжести своей судьбы. Оно звучит и как прощание с любимым краем, с близкими людьми. Лирический герой словно бы покидает милые земли навсегда, не надеясь вернуться. И ему больно оттого, что это все происходит из-за злобы, зависти и «ядовитой клеветы друзей».

Мне грустно, что так трагически сложилась судьба великого поэта и вторая ссылка на Кавказ оказалась для него последней, поскольку именно там он был убит на дуэли. Печалит меня и то, что Лермонтов, как и его угрюмые спутницы «тучки небесные», не смог обрести покой и счастье в жизни, а вынужден был быть вечным скитальцем до самой своей смерти.

Стихотворение «Тучи», Лермонтов

Тучки небесные, вечные странники!

Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники

С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

Зависть ли тайная? злоба ль открытая?

Или на вас тяготит преступление?

Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…

Чужды вам страсти и чужды страдания;

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Вариант 4 — Парус, Лермонтов

17 предложений/ 253 слова

Мне очень нравится стихотворение Михаила Лермонтова «Парус». Это одно из ранних произведений поэта, написанное им в возрасте семнадцати лет. Но язык, размер и форма этого литературного шедевра были настолько безупречны, что юность создателя не помешали произведению стать одним из лучших творений лирика.

Меня поражает то, с какой точностью автору удалось описать душевные переживания человека, испытывающего чувство одиночества, ищущего свое место в жизни и находящегося в плену очень противоречивых эмоций. Лирический герой Лермонтова сравнивает себя с парусом, одиноко белеющим «в тумане моря голубом». Так же, как и эта лодочка, юноша не знает, куда и зачем он идет, чего хочет достичь, каковы его цели?

И мне хорошо знакомо ощущение некой потерянности, непонимания того, что происходит вокруг. Лермонтов почувствовал себя так, когда ему пришлось покинуть университет в Москве, а в Петербургский вуз он поступить не смог. Так поэт обнаружил себя, гуляющим по берегу Невы и смотрящим на очертания белого парусника вдали. В моей жизни тоже случались периоды разочарования, когда ожидания не оправдывали себя. Потому мне близко настроение этого стихотворения.

Такое угнетенное состояние пробуждает в лирическом герое Лермонтова его мятежный дух. В молодом человеке возникает непреодолимое желание окунуться в пучину страстей, чтобы, словно «белый парус», просить у моря бури. И действительно, в минуты тоски и уныния такие желания иногда рождаются и в моем сердце.

Но Лермонтов был прав, справедливо полагая, что в бурях нет никакого покоя. Покой есть лишь в той тихой гавани, из который озорной парусник сбежал на поиски приключений. И тот, кто ищет эти приключения, к сожалению, порой обречен на одиночество, разочарование и вечные скитания.

Стихотворение «Парус», Лермонтов

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?…

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит…

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Вариант 5 — Неохотно и несмело, Тютчев

14 предложений/ 198 слов

Я очень люблю природу, потому стихотворения, посвященные ей, всегда трогают мою душу. И одним из гениев русской литературы, способным мастерски описать происходящие в окружающем мире явления, был Ф. И. Тютчев. Больше всего мне нравится его знаменитая пейзажная зарисовка, начинающаяся со строк: «Неохотно и несмело…».

Это лирическое произведение поэт создал в 1849 году после своей поездки из Петербурга в село Овстуг, во время которой его застала гроза. Казалось бы, что нового можно сказать о таком привычном для всех нас природном явлении?! Но Тютчеву удалось представить происходящее в виде совершенно необычной картины, в которой присутствуют яркие, олицетворенные образы.

Читая стихотворение, мы видим, как «неохотно и несмело» смотрит на поля солнце, как хмурится в ожидании грозы земля. Как с упоением впитывают капли дождя «зеленеющие нивы», а из-за тучи прорывается «синей молнии» струя. Мы слышим «раскаты громовые» и ощущаем порывы теплого ветра на своей кожи.

Все это создает совершенно волшебный эффект. Кажется, что мы, так же как и лирический герой Тютчева, находимся в непосредственном эпицентре событий и имеем возможность воочию наблюдаем за происходящим.

Я считаю, что для того, чтобы так проникновенно и детально описать природу, нужно иметь настоящий дар. Потому я искренне восхищаюсь мастерством Тютчева и считаю себя поклонником поэтического таланта поэта.

Стихотворение «Неохотно и несмело», Тютчев

Солнце смотрит на поля.

Чу, за тучей прогремело,

Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,

Дальный гром и дождь порой…

Зеленеющие нивы

Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи

Синей молнии струя —

Пламень белый и летучий

Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,

Вихрем пыль летит с полей,

И раскаты громовые

Всё сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло

Исподлобья на поля —

И в сиянье потонула

Вся смятенная земля.

Вариант 6 — Ещё майская ночь, Фет

20 предложений/ 291 слово

«Ещё майская ночь» — это замечательное стихотворение А. А. Фета, посвященное теме природы. Весна пробуждает в душе поэта самые светлые чувства. Прежде всего она связано для него, так же как и для меня, с любовью, с ожиданием чего-то нового и прекрасного.

Именно такой видит Фет безоблачную майскую ночь. Поэту кажется, что сами звезды «тепло и кротко» смотрят ему в душу. А в песне соловья он слышит тревожные нотки, которые обычно характеризуют приход романтических страстей.

Известно, что Фет написал это стихотворение в 1857 году, вскоре после женитьбы на Марии Боткиной. И возможно, с наступлением весны в сердце поэта ожили прекрасные мечты о счастье, которое должен был подарить ему этот союз. А образ дрожащей на ветру русской березки напомнил лирику образ «новобрачной девы» — его возлюбленной, которой «и радостен и чужд» ее подвенечный наряд. Вероятно, так же неопределенно, как молодая жена, чувствовал себя и сам поэт в непривычной новой роли супруга.

В моей же душе, когда я читаю это стихотворение Фета, тоже рождаются счастливые мечты. Вместе с природой и лирическими героем я начинаю ждать исполнения своих надежд.

Последние строки произведения: «Опять к тебе иду с невольной песней, // Невольной — и последней, может быть», — звучат несколько печально. Я долго размышлял над их смыслом, пока не прочел подробную биографию Фета. Так я узнал, что прежде у поэта была другая возлюбленная — Мария Лазич, которая трагически погибла в результате пожара. Думаю, слова про невольную последнюю песню адресованы именно ей. Так лирический герой, в образе которого отразились биографические черты самого поэта, прощается с любимой, вступая в новую семейную жизнь с другой женщиной.

Понимание душевной драмы Фета наполняет это стихотворение поэта глубоким трагическим смыслом. Оттого оно выглядит еще более притягательным для меня, и я с вдохновением и легкой грустью готов перечитывать любимые строки снова и снова.

Стихотворение «Ещё майская ночь», Фет

Какая ночь! На всем какая нега!

Благодарю, родной полночный край!

Из царства льдов, из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой

Тепло и кротко в душу смотрят вновь,

И в воздухе за песнью соловьиной

Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный

Застенчиво манит и тешит взор.

Они дрожат. Так деве новобрачной

И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней

Твой лик, о ночь, не мог меня томить!

Опять к тебе иду с невольной песней,

Невольной — и последней, может быть.

Вариант 7 — Летний вечер, Блок

17 предложений/ 214 слов

Элегия А. А. Блока «Летний вечер» — это замечательное стихотворение, посвященное красоте русской природы и тем философским размышлениям, которые рождаются в голове человека, созерцающего эту красоту. В своем произведении поэт описывает тихий закатный вечер — мое любимое время суток.

Мне, как и лирическому герою Блока, нравится смотреть на медленно опускающееся за горизонт солнце, окутывающее все вокруг сладкой «розовой дремотой». Наблюдать за этим, конечно же, приятнее всего, находясь в деревне, что и делал поэт, поскольку в момент создания стихотворения он пребывает в своем имении в Шахматово.

Первые два четверостишия стихотворения «Летний вечер» звучат для меня, словно колыбельная. Наступает вечер, и все замирает вокруг. Нет «ни ветерка, ни крика птицы». Лишь только в тишине над рощей медленно поднимается «красный диск луны». Природа засыпает, и мне тоже хочется спать.

Но совсем по-другому — бодряще звучат последние строки произведения. Они призывают читателя умчаться «без цели на коне» навстречу ночи. И это пробуждает во мне, как и в лирическом герое стихотворения, мятежный дух.

Я начинаю думать: «А почему бы, правда, не сделать этого?! Ведь летняя ночь таит в себе так много волшебных тайн!» Вероятно, так же размышлял, создавая свое произведение, и сам Блок, который на тот момент был лишь немногим старше меня. Поэту тогда было всего семнадцать лет, а следовательно, жажда приключений была еще очень сильна в его сердце.

Стихотворение «Летний вечер», Блок

Последние лучи заката

Лежат на поле сжатой ржи.

Дремотой розовой объята

Трава некошеной межи.

Ни ветерка, ни крика птицы,

Над рощей — красный диск луны,

И замирает песня жницы

Среди вечерней тишины.

Забудь заботы и печали,

Умчись без цели на коне

В туман и в луговые дали,

Навстречу ночи и луне!

Вариант 8 — Письмо матери, Есенин

22 предложения/ 282 слова

Стихотворение Сергея Есенина «Письмо к матери» я считаю одним из самых трогательных в творчестве поэта. Оттого оно так близко мне.

Тема, которую поднимает автор в своем произведении, — любовь к матери находит живой отклик в моем сердце. Для меня, как и для Есенина, мама — это родной человек, который всегда поймет тебя, не осудит, простит и примет таким, какой ты есть. Вот почему лирический герой поэта так спешит покаяться перед своей «старушкой» в былых грехах и «скорее от тоски мятежной» вернуться в отчий дом.

Образ матери символизирует для Есенина образ его малой родины — села Константиново, где прошло его детство. Райского уголка, где по-прежнему цветет, раскинув ветви, белый сад. И такая ассоциация тоже знакома мне, поскольку мама является для меня олицетворением домашнего уюта, тепла. С ней связаны самые лучшие детские воспоминания.

Детство, а также юность, видится поэту, как и всем нам, беззаботной порой, когда мир еще полон надежд и радостных ожиданий. Временем, когда еще хочется просыпаться на рассвете от нежного голоса матери. Но затем мы становимся старше и это волшебное ощущение таинственности бытия постепенно уходит навсегда. Жизнь предстает такой, какая она есть, — без прикрас. И не ко всем судьба бывает благосклонна. Это произошло и с лирическим героем Есенина, в образе которого отразились черты самого поэта.

Многое пошло не так в жизни этого человека, как ему бы того хотелось. Чувственная мятежная душа героя не знала покоя. Им овладели зависимости, а душу стала терзать бесконечная, непреодолимая тоска.

Мне искренне жаль, что так сложилась жизнь Есенина. Читая стихотворение «Письмо к матери», я сочувствую поэту и его лирическому герою. В то же время это произведение пробуждает во мне желание обнять свою мать и с чувством благодарности, со слезами на глазах прижаться к ее груди.

Стихотворение «Письмо матери», Есенин

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви

По-весеннему наш белый сад.

Только ты меня уж на рассвете

Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,

Не волнуй того, что не сбылось,—

Слишком раннюю утрату и усталость

Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!

К старому возврата больше нет.

Ты одна мне помощь и отрада,

Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,

Не грусти так шибко обо мне.

Не ходи так часто на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

см. также:

Все сочинения на различные темы

Сочинения по литературным произведениям

| Оглавление |

|---|

| Как написать сочинение-анализ стихотворения |

| Анализ лексики |

| Алгоритм работы |

| Схема анализа |

| Работа по культуре речи |

| Главная задача |

| Сочинения различных жанров |

| Все страницы |

Основная задача урока-практикума — углубить и расширить знания по теме «Основные теоретико-литературные понятия, необходимые при анализе стихотворения».

С целью повышения уровня речевого развития повторяем поэтические тропы и стилистические фигуры ( определение, стилистическая функция, примеры ). Большое внимание уделяется на этих практических занятиях повторению фонетических средств языка: звукописи как совокупности приемов аллитерации и ассонанса, лексических и синтаксических единиц и их стилистической роли в данных текстах.

В дальнейшем, повторяя этот материал, работаем по определению стихотворного размера, который определяет ритм стихотворения. Учащиеся получают фрагменты стихотворений и определяют размер, ритм, рифму, строфику, интонацию.

Определить стихотворный размер — занятие увлекательное. Больше всего учащиеся любят этим заниматься на факультативе. Они познают «тайны» стихотворения, эти упражнения развивают слух, умение читать выразительно. Определяя стихотворный размер, ребята видят ритмический рисунок произведения, т.е. его мелодию, музыку стихотворной речи.

Заучивая определение рифмы, ее разновидности по расположению в строфе

(парная, перекрестная, кольцевая) и по месту ударения (мужская, женская, дактилическая), учащиеся на практике убеждаются, что мужская рифма придает стиху энергичное, резкое звучание; чем дальше ударение от конца стихотворения, тем мягче звучание стиха.

Читая строфы стихотворения, внимательно вслушиваемся в каждую строку: каждая из них подобна чуду, тайна поэтического слова открывается

только внимательному взгляду. Ребята задумываются, в чем тайна звучания строф. Слушая стихотворения Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза», они делают для себя открытие и удивляются, как художник слова передал музыку грозы

просто и гениально: он употребил звукопись, одно из главных средств выразительности поэтической речи.

А дальше идет работа по решению одной из труднейших задач: это анализ лексического строя стихотворения. Учащиеся должны знать, что он связан с авторской мыслью, с идеей. На примерах отрывков из произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и др. учащиеся приводят синонимические ряды, антонимы, архаизмы, диалектизмы, фразеологизмы и определяют их стилистическую роль.

Анализируя стихотворение, обращаю внимание ребят на особенности синтаксиса, порядка слов. В стихах Пушкина, Лермонтова школьники быстро находят инверсию, думают о роли ее в данном тексте. «Перестановка» слов дает возможность сравнить и увидеть, насколько выразительнее, методичнее звучит строка, содержащая инверсию:

Роняет лес багряный свой убор,

Серебрит мороз увянувшее поле…

( А. Пушкин )

Белеет парус одинокий,

В тумане моря голубом! …

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном? …

( М. Лермонтов )

Одно из самых важных понятий при анализе поэтического текста — это понятие « лирического героя» ( лирическое «я» ).

Лирический герой — это первое лицо, от которого ведется речь в стихотворении. Зная определение, ребята понимают, что помогает поэту передать « мироощущение» любого существа в необъятном мире лирическое «я».

Учащиеся уясняют: необходимо проводить грань между понятием, «автор» и «лирический герой», даже если они кажутся очень похожими. Можно говорить о близости автора и лирического героя, но это не одно и тоже лицо.

Вот теперь, когда учащиеся в какой-то мере овладели теоретико-литературной подготовкой, даю советы и рекомендации:

— выразительно прочитайте стихотворение;

— создайте в вашем воображении те картины, которые рисует автор;

— определите основную мысль и подумайте, как удалось поэту передать свои чувства и воздействовать на ваши эмоции?

— какие языковые средства избрал поэт, чтобы донести до нас живую авторскую мысль?

Постарайтесь передать это в своей речи, не нарушая поэтической прелести стихов.

Каждый методист строит схему и план анализа поэтического произведения по-своему. В своей педагогической практике я использую следующую схему

СХЕМА АНАЛИЗА ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

I. «Выходные данные».

1. Автор, название, время появления, история создания, место

творчества автора, кому посвящено.

2. Характеристика эпохи и ее отражение в стихотворении.

3. Жанровое своеобразие.

4. Сведения о литературной ситуации:

а) как было принято стихотворение?

б) какие существовали в поэзии течения и направления, к кому был

близок автор?

II. Структура образов в развитии конфликта.

1. Структура содержания.

2. Тема, основная мысль, проблема.

3. Лирический образ или герой.

4. Движение мысли и чувства в художественном тексте. Развитие конфликта и сюжета (если он есть).

5. Специфика сюжета (количество сюжетных линий, завязка, кульминация, развязка).

III. Основные особенности поэтического языка.

1. Время и пространство в произведении.

2. Художественные приемы и их роль в раскрытии внутреннего мира героя.

3. Основные изобразительно-выразительные средства языка:

а) поэтические тропы (эпитеты, метафоры, сравнения,

олицетворения, метонимия и др.);

б) стилистические фигуры (инверсия, градация, оксюморон,

параллелизм, риторические вопросы, восклицания, обращения,

анафора, эпифора и др.);

стилистическая функция;

звукопись (аллитерация, ассонанс);

в) поэтическая лексика (синонимы, антонимы, архаизмы и др.);

г) особенности синтаксиса.

4. Стихотворный размер.

5. Рифма ( по расположению в строфе (парная, перекрестная,

кольцевая ); по месту ударения (мужская, женская, дактилическая),

точные и неточные рифмы;

6. Строфика (двустишие, терцет, катрен, пятистишие, октава, сонет

онегинская строфа ).

IV. Нравственный аспект (ваше личное отношение…).

Отрабатывая данный жанр сочинения (анализ поэтического произведения), продолжаю работу по совершенствованию культуры речи.

Это позволяет учащимся давать нормативные оценки языковым явлениям, строить свою письменную и устную речь соответственно орфографическим, лексическим, морфологическим и синтаксическим нормам языка. Культура владения словом, фразой, предложением, абзацем, текстом — основа языкового анализа текста любого типа и стиля речи. Учащимся даются методические советы.

Среди элементов культуры речевой деятельности, от которых зависит успех творческой работы, можно выделить:

— логическое построение речи с помощью аргументов, использование арсенала средств убеждения;

— содержательность, обстоятельность информации, убедительность;

— совершенство форм языка, стиля, образная эмоциональная выразительность речи;

— умение сделать соответствующий вывод.

К сожалению, в школе до сих пор не введена риторика, и приходится доносить до школьника только фрагменты этой удивительной науки о красноречии, искусства говорить и писать хорошо. Изучив такие темы риторики, как «Поэтические тропы», «Лексическая культура», «Грамматическая культура», «Образно-эмоциональная выразительность речи», учащиеся чувствуют себя увереннее, им легче преодолеть самые уязвимые места сочинения: бедность лексики, однообразие синтаксических конструкций, нарушение стилевого единства.

Создав авторскую программу для учащихся старших классов, в течение нескольких лет стараюсь увлечь учащихся исследовательской работой по глубокому изучению речеведческих понятий и функциональных стилей. Зная стилистическую теорию (функциональный стиль, его функция, стилевые черты, жанры, особенности языковых средств), ребята ведут наблюдение и исследование текстов-образцов.

Использую с этой целью следующие приемы и методы:

— наблюдение над языковыми особенностями текста;

— исследование текста;

— сопоставление параллельных текстов разного стиля; выявление языковых особенностей;

— стилистический анализ исходного текста;

— лингвистический анализ;

— создание текста определенного стиля.

Эрудиция в данном плане накапливается у ребят, начиная с пятого класса, когда они изучают фонетические, лексические, морфологические и синтаксические единицы речи. Главное при этом не забыть продемонстрировать детям, как практически используют их мастера слова.

Значит, ребята уясняют постоянно стилистическую функцию этих единиц речи, и урок, несущий эстетическое наслаждение, будет праздником для детей, многие из них попытаются использовать простые звуки, слова и предложения так, чтобы они стали волшебными при описании времени года, своего любимого уголка природы, животного, картины и т.д.

Слабое звено при создании сочинения на литературную тему — отсутствие литературоведческого анализа, неумение выразить авторскую позицию и свое личное отношение к проблеме. Читая лирические и прозаические произведения, учитель обращает внимание школьников на то, что писатели и поэты изображают словами природу, людей, поступки, мысли и чувства, и каждое слово в художественном тексте подчинено не только правилам лингвистики, оно живет в системе правил и приемов создания художественных образов. Язык произведения связан с родом, жанром, композицией, сюжетом, с темой, идеей, и проблематикой. И постичь все это помогает исследование текста.