В XV веке не существовало почтовой службы, поэтому отправка письмо из пункта А в пункт Б была связана с некоторыми трудностями.

1. Позвать писаря

В XV веке люди писали письма по многим причинам — если они вообще умели писать — поэтому самой первой проблемой было записать послание на бумагу.

Тематика писем позднего средневековья во многом напоминает современную. Мужчины и женщины строили отношения, адвокаты спорили о законах, а торговцы недвижимостью обсуждали дома. Авторами писем могли быть как высокопоставленные лица, так и члены королевской семьи.

Женские послания составляли заметную долю от общей массы писем. К примеру, существует свыше 60 писем, дошедших до наших дней, отправленных Маргаритой Пастон Норфолкской своему мужу Джону, адвокату по профессии, который работал в Лондоне. Их корреспонденция была самого разного характера: от вполне мирских проблем, до весьма необычных. В письме от 1448 г. Маргарита настоятельно просит своего мужа прислать арбалеты, чтобы отбить нападения враждебных соседей. Маргарита сообщает, что слуги заколотили все двери в доме и стреляют из каждого угла. Затем Маргарита просит миндаль, сахар и ткань, чтобы сшить детям новые платья.

Корреспонденты нередко писали самостоятельно – особенно купцы и мелкопоместные дворяне. Однако чаще всего сама запись текста перекладывалась ими на слуг, ещё реже брались за перо дворянки. Люди средневековья не считали авторский почерк каким-то особенным доказательством подлинности письма, как мы склонны считать сегодня. Поэтому реальный почерк богатых людей того времени нередко оказывается не слишком изящным – практиковаться им приходилось не особенно часто.

По мере окончания XV века всё больше людей начинают писать самостоятельно. Тем не менее, в XV веке надёжный и проверенный писец по-прежнему оставался лучшим способом записать текст на бумагу. Заканчивая письмо, писарь быстро высушивал чернила пеплом из дымоходной трубы. Затем он складывал письмо, завязывал его полосками бумаги и запечатывал сургучом.

2. Отправить с оказией

Задолго до появления почтовой службы, выбор подходящего человека для доставки письма в пункт назначения был далеко не прост.

Как только на послании ставили имя и адрес, оно было готово к путешествию. Несмотря на то, что в Англии XV века обращение писем имело самое широкое распространение, не было ничего хотя бы отдалённо похожего на современную почтовую систему. Такое положение вещей сохранялось до 1512 г., когда Брайан Тьюк стал первым почтмейстером. Столетием ранее из всех способов доставки писем главными были три из них: отправить вместе с собственным слугой, с нанятым посыльным или с извозчиком, перевозившим товары по стране.

Использование собственного слуги было самым безопасным и наиболее дешёвым вариантом, однако, не всегда была возможность жертвовать хозяйственным работником ради путешествия, которое могло затянуться. Более удобным вариантом был наёмный посыльный, особенно если письмо следовало по хорошо известному маршруту. Тем не менее, подходящий посыльный не всегда был под рукой, поэтому письма нередко оставались неотправленными многие дни.

В 1448 г. один из слуг сэра Джона Фастольфа, отвечая на послание своего господина и извиняясь за промедление, писал: «Если посыльные в Лондон найдутся до Рождества, письма будут отправлены»

3. Защитить письмо от врагов

Путешествия по средневековой Англии были довольно рискованным мероприятием, поэтому отправителям оставалось только молиться, чтобы их послания не были перехвачены в пути.

«Пусть лучше письмо сгорит, чем потеряется» — писал слуга сэра Джона Фастольфа. Почему же он пришёл к такому заключению? Потому что для перевозки письма Англия XV века была опасным местом, особенно если послание содержало важные сведения. Средневековые писатели жили в страхе, что враг может выведать секретные сведения и обернуть их против автора как доказательство в суде. Вышеупомянутый слуга, чтобы показать насколько он обеспокоен, прибавлял древнюю римскую поговорку: «Ne forte videant Romani», что переводится как, «Да не увидят это римляне». Знание было силой и властью, особенно когда им обладали твои враги.

Посланию в средние века угрожал не только злой умысел. При таком количестве писем и других товаров, во время путешествий всегда был риск, что послание просто напросто затеряется. Именно такое несчастье постигло Уолтера Пастона в 1479 г., когда одно из его писем было по ошибке послано в Лондон вместе с деньгами, отправленными в столицу на сохранение. Пастон позже объяснил эту неудачу следующим образом: «В сумке господина Брауна было много денег, эту сумку он не посмел взять с собой, а моё письмо было именно в этой сумке. Он забыл достать письмо и отправил всё вместе в Лондон».

4. Попытаться отследить получателя

Бедный, бедный посыльный. Он мог проехать сотни миль, чтобы доставить письмо, а по прибытии мог только молиться, чтобы дома был хоть кто-нибудь. Если безопасная доставка письма законному получателю была головной болью отправителя, то представьте, каково было тому, кто отвечал за эту доставку.

Средневековому аналогу современного почтальона приходилось путешествовать из одного конца страны в другой, чтобы доставить послания тем, кому они адресованы. Так как владельцы недвижимости в те времена часто разрывались между несколькими домами, не было никакой гарантии, что получатель письма будет дома в нужное время.

На письме, написанном в 1450 г. Священнику замка Кейстер в Норфолке, было указано не менее трёх различных адресов, чтобы посыльный попытался найти священника, даже не застав его в замке.

А если посыльный прибывал не в то время, ему приходилось надолго задержаться. Человек, несший письмо Уильяма Стонора из Оксфордшира, вернувшись, сообщил, что он пытался доставить письмо, но получателя не было дома. Он заверил Стонора, что позже попробует ещё раз: «Джон Чейни сейчас на соколиной охоте, как только он вернётся, я доставлю ваше письмо».

5. Дурные вести? Пощадите посыльного

Иногда письмо могло быть отправлено в приступе гнева. Тогда приходилось выбирать посыльного с опытом в искусстве умиротворения.

Итак, посыльный наконец доставил ваше драгоценное письмо. Но это не значит, что его работа окончена. Иногда послание сопровождалось устным сообщением. В других случаях, особенно если получатель был оскорблён содержанием письма – посыльному приходилось действовать и в качестве дипломата.

В 1449 г. Семье Пастонов пришлось отправить служанку с посланием человеку, который силой захватил их поместье, потому что ни один слуга мужского пола не решился взять на себя такой риск. В ситуации, когда кипели страсти, использование женщины-посыльной имело свои преимущества. Как нам известно, её приняли «с превеликим удовольствием», а её устное обращение было любезно выслушано.

6. По прочтении сжечь

Некоторые люди настаивали на уничтожении писем, тогда как другие – к счастью для нас – их сохраняли.

Некоторые авторы XV века указывали, что их письма следует сжечь после прочтения. Другие писали самое важное внизу страницы, чтобы этот кусок можно было оторвать и избавиться от него. Каждый из этих методов имел целью ограничить доступ к конфиденциальной инофрмации. Тем не менее, само существование этих писем показывает, что эти указания не всегда выполнялись. Похоже, что желания средневековых авторов избегать письменных сведений уравновешивалось одержимостью к сохранению доказательств.

У сэра Джона Фастольфа был специальный архив в башне Кейстер, в котором его слуги собирали письма и другие документы. Как и сегодня, разработка метода сбора и сортировки подобного материала может быть весьма непростой. Слуги Фастольфа регулярно не могли найти необходимые документы. Даже его пасынок жаловался, что не может найти ни нужных ему записей, ни даже «известного ему человека». Однако несмотря на очевидные проблемы в системе хранения бумаг, эта система надёжно защищала письма от потери и повреждений. За сохранение средневековых посланий мы должны благодарить именно эту одержимость в хранении письменных свидетельств, которые так много рассказывают нам, как жили люди в тот очаровательный период истории.

Автор: Дебора Торп (Deborah Thorpe). Перевод: Игорь Олейник

Оригинал: BBC History Magazine September 2013. Deborah Thorpe «How to send a letter… in medieval England» pp 28-31

От переводчика: Если ты, дорогой читатель, не доволен содержанием статьи, тебе сюда. А если ты недоволен качеством перевода, то пиши там, где тебе удобней: в комментариях, личных сообщения, по почте.

-

-

August 29 2016, 23:34

- История

- Религия

- Cancel

Оригинал взят у otevalm в Шаблон письма в стиле старомосковского дворянства конца XVII века

Шаблон письма в стиле старомосковского дворянства конца XVII века с готовыми вариантами шапок, благословений и подписей.

Прелесть длинных старинных писем в том, что их можно уместить в одном смс…

Хотите попробовать сочинить такое?

Алгоритм составления:

Выбрать шапку

(Кем приходится адресат) моему (имя адресата)

• Буди нат тобою вначале милость Божья

• Буди нат тобою мир и благословение

• Ангел Божий с тобою да сохранит и научит на все доброе

Поприветствовать

Здравствуй, (обращение)

• вначале в милости Божией и в моих грешных молитвах и под сохранением (имя любого святого) на лета многа

• в милости Божией на лета много лета где ты ныне обретаесся

• в милости Божией и под сохранением (имя любого святого), такожде и при милости государей наших, которые к тебе милосердие свое являют

Попросить сообщить о себе

• Пиши ко мне о

• Прикажи к нам писать о

• Сердежно желаю слышать о

Сообщить информацию

• Возвестую и доношу вашей милости

Добавить информацию

• Наипаки милости вашей возвестую о том, что

Благословить

• По сем письме буде нат тобою милость Божия

• В милости Божией многолетно и благополучно здравствуй навеки

• При сем письме тебе посылаю мир

Поблагодарить за предыдущее письмо

• За частое писание твое к нам зело благодарен

Подпись

• Пад на землю пред ногами милости вашей, с преклонением кланяюся

• Раб и сирота милости твоей

Писавы (имя отправителя), (месяца) в день (числом)

izbrannoe

Au Средний возраст, некоторые тексты пишутся непрерывно, не отделяя слова друг от друга. Скопируйте этот текст, отделяя слова друг от друга. При необходимости используйте свой словарь. Крестьяне хранили зерно и фураж в земле.

Как у вас на старофранцузском? Как дела? : КОММЕНТАРИЙ вы собираетесь?

Кто умел читать и писать в средние века?

Среди огромной массы рабочих, занятых физическим трудом, никто мог читать ou запись. Это было полезно только любящим интеллектуалам считывание ou запись произведения философского или религиозного характера. Безграмотность не помешала работать с бетоном.

Кто писал в средние века?

Рукописи на Средний возраст написаны, скопированы монахами-переписчиками. … Художественные произведения, как и исторические, научные или административные трактаты, копируются монахами-переписчиками.

Кто умел читать в средние века?

Au Средний возраст, меньше людей знают считывание ; что касается тех здесь знаете, чаще всего монахи, их в основном устраивают религиозные тексты. Они также написаны на латинском или греческом языке, это здесь дополнительно ограничивает доступ.

Как сказать спокойной ночи на старофранцузском?

Эквивалент français «спокойной ночи» это » доброй ночи «, Но есть и другие способы пожелать себе доброй ночи во Франции более-менее знаком.

…

Часть 1 из 3: Классический » Спокойной ночи ! »

- Хорошо означает «хорошо».

- Ночь означает «ночь».

- Произносите это как: bohn NWEE.

Как поживаешь?

Менее знакомая и более вежливая вопросительная формула, чем «это va ? ». Их значение, однако, то же самое, поскольку спрашивают о физическом или моральном здоровье человека. Ожидаем ответа «Хорошо» или «Плохо». Пример : Как–tu этим утром ?

Как попрощаться на старофранцузском?

Глагол свиданья обычно использовался в старый французский с существенной ценностью. Таким образом, выражение кажется сокращением до свидания jusqu’au свиданья.

Кто не читал в средние века?

Подписки, которые некоторые переписчики прикрепляли к рукописям после того, как их работа была завершена, еще раз подтверждают, что ведущие переписчики Средний возраст в своей деятельности не интересовались ни чтением, ни читателями.

Как назывались те, кто умеет писать?

Привет Кирина, Люди здесь смоглизапись в иероглифах во времена античностипризвание писцы. Это был особый класс явно относительно привилегированного населения.

Кто из тех, кто умел читать и писать?

Книжники, ну что большинство из них были глубоко религиозными, были полностью светской группой. Священники тоже что королей (за некоторыми исключениями, кроме CES последний), и правители, и судьи были безграмотными »24.

Кто пишет рукописи и почему?

По расширению, слово рукопись обозначает документ, том, целиком written,fr рукой. В средние века это были монахи-переписчики. здесь Запишите их. Рулоны сначала были свитком папируса, а затем в сторону буквы V.e века это стало Кодексом (простыня в коже).

Кто копирует тексты в средние века?

— Монах-переписчик скопировал тексты, особенно Библия (на латыни), но также произведения из античности или Textes законов.

Кто копировал тексты в средние века?

Монахи копируют текстыбуква за буквой, как можно точнее: это здесь не предотвращает ошибок, ошибок, недоразумений. Переписчик иногда может «треснуть»: например, на этой странице рукописи XVI века, где переписчик явно вытер перо, а затем его пальцы испачканы чернилами …

Как сказать спасибо на старофранцузском?

(Литературный) (В возрасте) Милосердие, изящество, жалость.

Как оригинально пожелать спокойной ночи?

Я хотел бы лечь рядом с тобой и, прежде чем ты скользнешь в объятия Морфеуса, подуй тебе в ухо: » Спокойной ночи, возьми меня в свои мечты! »Я пришел пожелать вам доброй ночи, и прежде всего Бон утро, да, восхитительное утро. В этом я буду оригинал.

Как сказать спокойной ночи?

Небольшое сообщение, чтобы сказать вам ce Вечер, как я счастлив быть человеком, который разделяет твою жизнь. Спокойной ночи, спи спокойно, я люблю тебя. Ce Вечером все звезды на небе засияют немного ярче, потому что я думаю о тебе. Желаю тебе сладких снов.

Как вы идете, куда идете?

Да ставим одну, пишем Ваш ход . Некоторые примеры : Как дела ? , Ваш ход мы скучаем где Ваш ход ? Ваш ход , это глагол идти в спряжении в настоящем времени с подлежащим tu .

Как дела или как дела?

Следовательно, это не настоящее ориентировочное (» Ваш ход «), Но императив: пишем» va .

Как ты хорошо пишешь?

Какое правильное написание ты хорошо справляешься ? Это спряжение очень частое, но комментарий Авторазапись ? Стоит ли ставить s в конце глагола? Да ставим одну, мы Вы пишете .

Как написано «Прощай»?

В двух словах, без дефиса, даже в основном употреблении: это только один в свиданья. — Plur. : от до свиданья.

Как попрощаться?

Мы пишем «в свиданья »: Когда мы оставляем кого-то, мы указанный » к свиданья В двух словах (см. Полное определение). Эта интеръективная фраза была бы создана путем сокращения выражения «прощай, пока свиданья «(Первая гипотеза) или» к вашему удовольствию свиданья »(Вторая гипотеза).

Как зовут людей, которые только частично умеют читать и писать?

ILLETTRE, EE (прил.)

Как называется искусство письма?

Надпись илистатья хорошо писать в свое удовольствие — FemininBio.

Как называется наша письменность?

L ‘письмо клинопись была изобретена в районе Шумера (на территории современного Ирака) около 3300 г. до н.э. J. -C. Этот первый алфавит состоит примерно из тридцати знаков.

1. Средневековое письмо

2. Науки, изучающие письмо

• Эпиграфика – наука, изучающая

надписи на твердых материалах

• Палеография – наука, изучающая

историю и эволюцию письма

(чернилами на бумаге, пергаменте или

папирусе)

3.

4. Классификация письма по назначению

• Письмо рукописных книг – рассчитано на

многократное прочтение, четкое и

каллиграфическое

• Письмо официальных документов – не

рассчитано на многократное прочтение, обычно

– с элементами курсива (т.е. скорописи).

• Обычное письмо – то, которому учат в школе и

которым пишутся частные документы. Для

каждой эпохи существовали свои нормы, но при

этом у каждого носителя – свой

индивидуальный почерк.

5. Материалы для письма

6. Материалы для письма

7. Папирус

• Тексты на папирусе изучает подраздел

палеографии — папирология

• Получали из сердцевины тростника

• Довольно ломкий материал

• Чернила использовались

водорастворимые

8. Материалы для письма

9. Восковые таблички

• Использовались в эпоху античности и

средних веков по всему миру.

• Цель – временные записи, заметки, но,

в основном – обучение письму

• На Руси назывались «церы»

• Писали специальной палочкой стилусом

10. Материалы для письма

11. Скриптории

12. Манускрипт Меровингов, VII век н. э.

Манускрипт Меровингов, VII век н. э.

13. «Россанский кодекс», Евангелие, VI век

«Серебряный кодекс»

— перевод библии на

готский язык, VI век

14. Пергамен

• Происходит от названия города в Малой Азии –

Пергама

• Во II веке до н.э. из Египта запретили вывозить

папирус, чтобы у Александрийской библиотеки

не было конкурентов. Тогда и начинается

изготовление материала для письма из кожи

• Кожу для пергамена мездрили, золили

(вымачивали в извести), шлифовали и

меловали. На изготовление одной книги шло

180-250 голов скота

• Чернила на основе «чернильных орехов» галлов, которые образуется на листьях дуба изза укусов насекомых

15. Палимпсест – иногда пергамена не хватало

Палимпсест – иногда пергамена

не хватало

16. Периодизация латинского письма: от римских могил до монастырских скрипториев

Римское капитальное письмо – до III века

Римский унциал – IV-VII века

Каролингский минускул – VIII-XII века

Готическое письмо – XII-XV века

А кроме того существовало:

• Огамическое письмо — Ирландия

• Руническое письмо — Скандинавия

17. Огам и руны

18. Виды письма – по начертанию

• Майюскульное письмо состоящее из прописных

букв, то есть из букв,

начертание которых

мысленно укладывается в

две горизонтальные линии.

• Минускул – письмо, состоящее из

строчных букв, то есть из букв,

начертание которых мысленно

укладывается в четыре

горизонтальные линии (две

внутренние линии ограничивают

«тело» буквы, две внешние — её

оси и «хвосты»).

19. Капитальное письмо

• Капитальное письмо – майюскульное

• Все капитальное письмо состоит из

заглавных букв, слова пишутся без

пробелов и знаков припинания

• Этот вид письменности тесно связан с

архитектурой

• От него произошли многие современные

шрифты, в частности – Times New Roman

• Самый известный образец капитального

шрифта – надпись на арке Траяна

20. Текст с арки Траяна

«Императору, цезарю, сыну божественного Нервы, Нерве Траяну,

наилучшему

августу

Германскому,

Дакийскому,

великому

понтифику, в 18-й раз трибуну, в 7-й раз императору, в 6-й раз

консулу, отцу отечества, могущественнейшему принцепсу —

сенат и народ Римский».

21. Надгробия

22. Унциальное письмо

• Крупные, округлые буквы

• Почти не выходят за

пределы строки

• Без острых углов и ломаных

линий

• Первоначально – близки к

квадратной форме

• В отличии от капитального

письма есть слабо

выраженные выносные

элементы

• Без пробелов и знаков

препинания

Синайский кодекс, IV век

23. Каролингский минускул

• Буквы поставлены свободно

• Промежутки между строками – 1-2

корпуса

• Выносные детали – не меньше одного

корпуса

Vulgate, Евангелие от Луки, X век

24. Готическое письмо

• Буквы тесно слиты друг с другом

• Угловатые буквы

• Появляются ярко выраженные жирные

и волосные линии

• Промежутки между строками меньше

двух корпусов

• Выносные меньше одного корпуса

25.

Латинская библия, Англия, 1407 год

26. На полях средневековых текстов

• Глоссы – пояснения к тексту, могли

делаться на полях или между строк

• Маргиналии – заметки на полях, не

имеющие отношения к тексту

• Nota bene – значки, отмечающие

наиболее важные моменты в тексте

27. Nota bene

28. Эмилианские глоссы

• Предположительно,

первый текст на

испанском языке,

молитвенное

обращение к Христу

на полях

религиозного текста

29. Маргиналия о Пангур Бане, IX век, аббатство Райхенау

30.

31.

• Messe ocus Pangur Bán,

cechtar nathar fria saindan:

bíth a menmasam fri seilgg,

mu memna céin im saincheirdd.

• Я и Пангур Бан, мой кот

Бдим все ночи напролет.

Он мышек гонит в уголкиЯ слова ловлю в силки.

Caraimse fos (ferr cach clu)

oc mu lebran, leir ingnu;

ni foirmtech frimm Pangur Bán:

caraid cesin a maccdán.

Нет возвышеннее мига,

Чем сидеть с пером за книгой,

Пангур мне не досаждает,

Ремесло свое он знает.

O ru biam (scél cen scís)

innar tegdais, ar n-oendís,

taithiunn, dichrichide clius,

ni fris tarddam ar n-áthius.

Вот опять в кошачьи когти

Угодила мышка в гости,

И в мои тенета снова

Попадет значенье слова.

Gnáth, huaraib, ar gressaib gal

glenaid luch inna línsam;

os mé, du-fuit im lín chéin

dliged ndoraid cu ndronchéill.

Вдоль стены кот хищно ходит

Взором огненным поводит

Я ж пред мудрости стеной

Изощряю разум свой.

He fesin as choimsid dáu

in muid du-ngni cach oenláu;

du thabairt doraid du glé

for mu mud cein am messe.

Ежедневная охота –

Пангура Кота забота

Я ж зрю мудрости завет

Обращая сумрак в свет».

32. Инициалы

• От латинского «initialis» — начальный

• Заглавная буква увеличенного размера, с

которой начинается текст

• Буквица может быть шрифтовой или

декорированной, одноцветной или

красочной, но, как бы она ни была

исполнена, первое и главное её

назначение — привлечь внимание

читателя к началу текста.

33.

The Hunterian Psalter, William Hunter, 1170 г.

34.

35.

36. Средневековые миниатюры

• Иллюстрации в средневековых книгах

называют миниатюрами. Более ранние

миниатюры – стилизованные и

упрощенные. Более поздние – настоящие

произведения искусства со сложной

перспективой

• Миниатюры могут занимать весь лист – в

таком случае они называются «ковровыми»

• Миниатюры не обязательно буквально

иллюстрируют произведение, многие имеют

аллегорический характер

37. Средневековые миниатюры

• Многие средневековые миниатюры очень

условно передают сходство персонажа или

предмета с оригиналом. Важна символика:

король узнается по короне, рыцарь – по

доспехам и оружию, лев — по гриве, слон –

по большому размеру и хоботу

• Миниатюры модернизируют изображение –

библейские и античные персонажи выглядят

на них как современники автора (в

средневековой одежде, доспехах)

38. Средневековая миниатюра

39. Ковровая миниатюра

40.

41.

42.

43.

44.

45. Миниатюры

46.

47.

Псалтирь Луттрела 1325-1335

48.

Псалтирь Луттрела, Англия, 1325-1335

49.

50. De Herinacio

Рочестерский бестиарий, XIII век

51. Список литературы

• Бернар Гене, «История и историческая

культура средневекового запада», М. 2002

• Мишель Пастуро, «Символическая

история европейского средневековья»,

СПб, 2012

• Люблинская А.Д., «Латинская

палеография», М. 1969

• Воскобойников О.С. «Тысячелетнее

царство (300-1300). Очерк христианской

культуры Запада», М. 2014

Из предыдущих статей цикла «Особенности производства книги в Средние века» мы узнали о начальных этапах работы над рукописью: выделке пергамента, подготовке красок, выборе количества тетрадей, размера будущей книги и композиционного решения листа. Когда всё это было сделано, начиналась работа по заполнению страниц текстом. В связи с этим вспомним, кто же писал средневековые манускрипты, и поговорим о готическом письме и шрифте.

Действительно, кто же писал эти прекрасные каллиграфические рукописи? В раннем Средневековье был популярен монастырский метод производства книги, согласно которому рукопись создавалась одним монахом, совмещавшим функции писца, декоратора, миниатюриста. Он также разрабатывал внешний вид страниц и решал, где будут размещаться комментарии и иллюстрации.

Впоследствии такой подход стал невозможен. С возникновением светских писцов в конце XII в. появились и светские художники, а создание рукописи стало делом как минимум двух человек. Это облегчило процесс, но, как ни парадоксально, также породило свои сложности. Например, известно множество случаев, когда писец делал свою часть работы, а иллюстратор нет и книга оставалась незавершенной. Однако, как считает исследователь де Гамель, изобретение тандема писец — художник сделало производство рукописей занятием профессионалов и ознаменовало поворотный момент в истории книги.

Чтобы понять текст, средневековый читатель должен был проговорить его вслух.

В период готики в Европе были популярны разные виды письма, от сохранившегося со времен Античности капитального до курсивного. Капитальное письмо еще называли монументальным. Правильное и торжественное, оно использовалось для написания роскошных рукописей. А скорописным курсивным письмом бегло и наклонно писали всевозможные документы, учебники и пособия. В период готики эти два вида письма считались основными, а между ними существовал целый ряд разнообразных переходных вариантов.

Шрифтов тоже было немало, однако с XII в. и вплоть до Ренессанса самым популярным был готический. Его дедушка — латинский минускул, письмо, получившее широкое распространение с III в. и состоящее из строчных букв. Король франков Карл Великий в IX в. видоизменил старый минускул, в результате чего написание букв стало более единообразным, а минускул стал в его честь называться каролингским. Позднее геометризованные буквы вытянулись, в их написании появились изломы, а каролингский минускул превратился в готический шрифт. Новый почерк экономил дорогостоящий пергамент (страница, написанная готическим шрифтом, вмещала до 40% больше текста, чем страница, написанная каролингским минускулом), что было важно в условиях постоянно растущего спроса на книги.

1 – транскрипция;

2 – собственно готическое письмо;

3 – фрактура;

4 – готический курсив;

5 – текстура;

6 – ротонда;

7 – швабахер.

Готический шрифт еще называли текстурой, поскольку единообразие страницы, заполненной таким письмом, напоминало текстуру ткани. Он был не похож на другие: в нем удивительным образом сочетались сжатость, угловатость и округлость. Кроме того, в новом шрифте появились пробелы между словами, что облегчило чтение текста и явилось толчком к глобальному изменению процесса чтения. Так, если ранее, чтобы понять текст, средневековый читатель должен был проговорить его вслух (только писцы в монастырях умели читать молча), то с XIII в. он начал читать про себя.

Готический шрифт был распространен во всей северо-западной Европе, включая Англию, до XVI в., а в Германии до сих пор считается «национальным». Германия и вправду сделала многое для сохранения готического почерка — ведь именно И. Гутенберг использовал его для первых книг. Благодаря этому готический шрифт вошел в историю как шрифт книгопечатания.

В XIV в. произошло весьма любопытное явление — в результате скрещивания книжного письма и курсива родилась бастарда (от фр. bâtard — смешанный), новая разновидность готического письма, популярная вплоть до середины XVI в. По сравнению с текстом, написанным строгим капитальным письмом, рисунок букв, написанных бастардой, отличается большей округлостью. Кроме того, бастардой можно было писать быстрее, чем капитальным письмом, что оказалось особенно важно в условиях ускоряющегося темпа жизни горожан. Бастарда стала излюбленным письмом светской литературы на национальных языках и молитвенников для мирян, тогда как торжественные богослужебные книги продолжали писать капитальным письмом.

И что, спросите вы, неужели только так и не иначе? Неужели писцы всегда придерживались рамок определенного шрифта? Как правило, да. Однако существовали и местные особенности написания шрифтов, как, например, в монастыре Корби. И это здорово помогает специалистам выяснить происхождение тех или иных рукописей.

Просмотры: 11 110

Если иные из вас могут осуществить свой подвиг в телесном труде, то мне более но душе труд книжного переписчика. Широко и далеко рассеивается написанное им. Прекрасна воля, похвальна усидчивость тех, кто вещает людям рукою, отверзает язык перстами, несет молчаливое добро и борется против зла пером и чернилами.

Кассиодор

Романские своды, опирающиеся на колонны, каменный пол, огромные окна, залитые солнцем, возле которых стоят каменные пюпитры. Над ними в напряжении склонились фигуры в монашеских одеждах. В тишине слышен лишь скрип перьев. К пюпитру подходит другая фигура, останавливается, склонившись, жестами делает какие-то указания и неслышно удаляется. Это типичная обстановка монастырской мастерской письма (scriptorium) в средние века в Западной Европе.

Обычай писать книги в монастыре был заимствован с Востока. Бенедикт Нурсийский (480—543 гг.) основал первый в Европе монашеский орден, впоследствии названный в его честь бенедиктинским, и написал устав, который обязывал монахов, кроме молитв, заниматься физическим или умственным трудом — читать и переписывать книги. Этот устав имел большое значение для превращения монастырей в центры образованности и культуры средневековой Европы. Сам Бенедикт основал в 529 г. Монтекассинский монастырь близ Неаполя, где из переписанных монахами книг была создана библиотека. Однако бенедиктинский устав не давал специальных указаний ни о скриптории, ни о том, как переписывать книги.

Создателем первой европейской мастерской письма в полном смысле слова считают Кассиодора, «последнего римлянина и первого человека средневековья», родившегося в 487 г. в сенаторской семье и перешедшего на службу к остготам. Сначала Кассиодор занимался политикой, а к 540 г. удалился в собственное имение близ г. Сциллаце на берегу Тарентского залива, где, сменив римскую тогу на монашеские одежды, основал монастырь и написал «Наставление», обращенное к братьям, как называл он монахов. Кассиодор мечтал создать библиотеку, подобную Александрийской, по понимал невозможность такого предприятия в условиях войн и умирания римской культуры. Он писал, что «хочет взрастить садок» (Виварий), в котором занятиями наукой можно было снасти душу (salus animae). Ему казалось, что прекрасная природа, окружавшая Сциллаце, должна способствовать рождению новых мыслей, усердию и трудолюбию. «Прозрачен здесь свет, мягок воздух, солнечна зима и полно свежести лето. Здесь будет приготовлен приют странникам и нуждающимся», — так зазывал Кассиодор в свой Виварий, один из первых монастырей Италии.

В монастыре он создал школу, где в соответствии с античной традицией обучал грамматике, риторике, логике, математике, музыке. В школьную программу Кассиодор включил также практическую медицину и космографию, считая, что мирская наука полезна для понимания Священного писания и сочинений христианских авторов. Кассиодор, как отмечали последующие исследователи, никогда никому не навязывал своих идей, лишь давал рекомендации и поощрял их дальнейшее обдумывание.

Заслугой Кассиодора является создание мастерской письма, где братья переписывали книги. Кассиодор советовал, кроме кпиг Священного писания, читать и переписывать сочинения Руфина, Оригена, Иеронима, св. Августина. Из переписанных монахами книг была составлена большая по тем временам библиотека. В настоящее время найдены многие кодексы из этой библиотеки и установлено, что они были написаны именно в мастерской письма, созданной Кассиодором. Один из таких кодексов хранится в Государственной Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге и включает тексты Псевдо-Руфина, Фульгенция, Оригепа и два послания Иеронима (Lat., Q. v. I № 6—10). И что самое замечательное, в этом драгоценном кодексе есть пометы, сделанные, как полагает советский исследователь О. А. Добиаш-Рождественская, рукой самого Кассиодора. В той части рукописи, где переписано сочинение Псевдо-Руфина, курсивом начертана глосса (Глосса — толкование или замечапне к некоторым местам в сочинении, Обычно глоссы помещаются на полях.), в которой предписывается исправить подозрительный по ереси текст трактата. Содержание и форма текста глоссы совпадают с указаниями, данными Кассиодором в его «Наставлении».

Изучение кодексов, принадлежавших Виварию, и указаний, сделанных Кассиодором в «Наставлении», в какой-то мере позволяет представить обстановку и работу основанной им мастерской письма. В кодексе, хранящемся в Лауренцианской библиотеке во Флоренции, есть миниатюра, как полагают, с изображением Кассиодора, держащего на коленях кодекс, в правой руке — калам; перед ним стоит пюпитр с чернильницей, слева — шкаф, створки которого открыты, на полках книги, на нижней полке — орудия письма.

В «Наставлении» Кассиодор указывает, что переписка книг должна проводиться с учетом времени: нужно умело пользоваться днем и ночью. Для этого Кассиодор приспособил солнечные и водяные часы. При ночной работе он советовал пользоваться лампадой — «оберегательницей священного пламени».

Выбираемый для переписки вариант текста сочинения тщательно выверялся, ошибки исправлялись. Рукописи, происходящие из Вивария, написаны хорошим латинским языком, в орфографии встречаются лишь небольшие фонетические отклонения. В «Наставлении» ничего пе сказано о типах и характере письма, но большая часть рукописей мастерской Кассиодора исполнена красивым каллиграфическим книжным письмом того времени. В отдельном параграфе «Наставления» Кассиодор рекомендует делать заголовки и пометы к тексту минием, т. е. красным цветом, а написанные книги переплетать. Он указывает, что в библиотеке монастыря имеется кодекс с образцами рисунков для переплетов, из которого можно выбрать любой, чтобы «облечь красоту содержания в изящную внешность». Это упоминание позволяет утверждать, что в Виварии была переплетная мастерская, куда привлекались «знающие мастера переплетного дела».

Созданная Кассиодором первая европейская мастерская по изготовлению книг просуществовала недолго. После смерти Кассиодора (575 г.) она постепенно пришла в упадок. Однако начатое им дело нашло дальнейшее развитие: с конца VI—начала VII в. в Европе одна за другой создаются мастерские письма. Папа Григорий Великий основал новый «Виварий», в VI в. ученик Бенедикта Нурсийского св. Мавр создал скрипторий в монастыре Сен-Мор-сюр-Луар. Большой активностью в VI— VII вв. отличался скрипторий Лионского капитула.

О том, когда, кем и где были созданы эти мастерские письма, мы знаем из отрывочных сведений, встречающихся в хрониках, житиях святых, уставах религиозных братств, инвентарях библиотек, сохранившихся старых планах аббатств и монастырей, в которых указано место нахождения скрипториев. Основным же источником сведений о существовании и деятельности европейских скрипториев являются сами рукописи. Ученые изучили тысячи рукописей, по крупицам собрали прямые и косвенные свидетельства, мимоходные замечания, позволяющие реально представить, в какой обстановке создавались рукописные книги, как была организована работа, какие ставились задачи перед теми, кто переписывал кодексы. Огромные усилия понадобились для того, чтобы в рукописях, хранящихся ныне иногда в отдаленных друг от друга библиотеках, выявить сходные черты стиля письма и украшений, установить и доказать их происхождение из одного скриптория. Так выявлены и изучены рукописи скрипториев Вероны, Лиона, Санкт-Галлена, Кёльна, Фульды, Сен-Марциала, Корби, Флери и многих других. Установлены связь и зависимость от крупных центров письма мелких монастырей, где не было скрипториев, а лишь один-два писца.

Доказательство принадлежности рукописей к одному скрипторию основывается на многочисленных кодикологическпх и палеографических наблюдениях. Имена писцов, аббатов, сходство письма, украшений, пунктуации, орфографии, одной системы сокращений, пометы в рукописях позволяют объединить их и отнести к одному скрипторию. Обнаруженное единство в свою очередь выявило критерии, позволяющие установить принадлежность рукописей к определенному скрипторию. Детальное изучение форм рукописей, системы линования, складывания листов в тетради, применение сигнатур показало, что в каждом скриптории были свои правила, отличные от других.

Репертуар книг, переписывающихся в скрипториях, несмотря на единые цели, поставленные христианской церковью, не был одинаков. Особенно это сказывалось на житийной литературе. Круг почитаемых святых и посвящение обители одному святому определяли подбор текстов. Из житийной литературы, посвященной жившему в монастыре реальному лицу, иногда можно извлечь дополнительные сведения о деятельности скриптория и его писцов.

Огромная роль в организации монастырей и скрипториев принадлежала ирландцам, которые переселялись на континент с целью распространения христианства. Среди них особое место занимает монах Бангорского монастыря Колумбан (550—615 гг.). В его житии говорится, что он «искал пустыню за морем» и вместо с 12 товарищами покинул родину, чтобы «сеять свет истины». На северо-востоке Бургундии (современная Франция) Колумбан основал Луксейский монастырь. Влияние и популярность Колумбана возросли настолько, что королева Брунгильда приказала выслать его в Ирландию, но он бежал, переправившись через Альпы, прибыл в Северную Италию, где лангобардская королева Теоделинда, принявшая христианство, подарила ему развалины церкви Эбовия (близ Павии). На этих развалинах Колумбан в 613 г. построил знаменитый монастырь Боббио, где в течение VII в. селились ирландские монахи, принося с собой в виде единственного богатства драгоценные манускрипты, явившиеся основой для будущей известной во всей Европе библиотеки. Однако большая часть книг этой библиотеки была создана в самом монастыре, в мастерской письма, организованной Колумбаном (часть библиотеки ныне находится в Ватикане, другая — в Милане в Амброзианской библиотеке).

Ученик Колумбана Галл создал на берегу Боденского озера в Швейцарии Санкт-Галленский монастырь с библиотекой и собственным скрипторием.

К VII в. относится основание королевой Бальтильдой, англосаксонкой по происхождению, монастыря Корби вблизи Амьена, куда были приглашены монахи-ирландцы из Луксейского монастыря, англосаксы и бритты. Наивысшего расцвета монастырь и его скрипторий достигли при аббате Адаларде в VIII в.

Англосаксонский миссионер Бонифаций, которого назвали «апостолом Германии», основал в 744 г. в долине р. Фульды Фульдский монастырь с прекрасным скрипторием, где при аббате Рабане Мавре (IX в.) работало 40 писцов.

Наибольшей славой при Карле Великом пользовался скрипторий Турского монастыря св. Мартина, аббатом которого был Алкуин, англосакс по происхождению.

Большой приток ирландцев в Европу наблюдался после набегов скандинавов в конце VIII—начале IX в., когда ирландские монастыри были разграблены и разрушены. Многочисленные страницы сохранившихся рукописей рассказывают нам страшные и печальные истории о лишениях и нищете тех, кто пес знания греческого, латинского языков, естественных наук, музыки, поэзии. В «Деяниях Карла Великого» повествуется, как па берегу Бретани вместе с английскими купцами высадились два ирландца. У них не было никаких товаров, они предлагали купить знания. Карл приказал спросить цену за их «товар». Ответ был неожиданным: «Удобное место, способных учеников, пищу и одежду». Это были Клемент, который стал учителем грамматики в придворной школе, и Дунгал, который отправился в Италию, где на некоторое время обосновался в монастыре Боббио, привезя с собой из Ирландии рукописи, в том числе знаменитый Бангорский антифонарий VII в.

После этого многие ирландские монахи устремились в глубь Европы и по берегам рек Мааса и Рейна основали свои обители. С конца IX—X в. число их значительно уменьшилось. Однако с середины XI в. они снова появились в Европе, как и прежде принося с собой рукописи, создавали монастыри, скриптории, переписывали книги.

Один из знаменитых ирландцев того времени Мариан Скотт, живший сначала в Кёльне, потом в Фульде и Майнце, оставил хронику событий, написанную с большим мастерством и свидетельствующую о необычайной по тому времени образованности автора. О нем как о человеке, почти никогда не расстававшимся с пером, сложилось поэтическое сказание. Однажды глубокой ночью он переписывал книгу. Вдруг свеча, горевшая на его пюпитре, погасла, и тогда засияли пальцы его левой руки, освещая страницы книги.

К концу XI в. ирландцы уже проникли в Регенсбург на Дунае, а в дальнейшем создали монастыри в Бамберге, Вюрцбурге, Нюрнберге и других местах. В XII в. ирландские монастыри образовали самостоятельную конгрегацию с капитулом, во главе которого стоял аббат монастыря св. Якова в Регенсбурге. Между прочим, в 1089 г. аббат этого монастыря ездил в Киев, где он в качестве подарков от русского князя получил дорогие меха. На деньги, вырученные от их продажи, была заново выстроена каменная церковь с прекрасным, богато украшенным порталом, сохранившимся до настоящего времени.

Каллиграфическое искусство ирландцев процветало еще в XI в., однако к концу столетия оно стало менее заметным. На территории Европы появился ряд монастырей со скрипториями, которые успешно конкурировали с ирландскими. Главную роль в XI в. стал играть бенедиктинский монастырь в Клюни (Бургундия), основанный в 910 г., и другие обители, члены которых жили в соответствии с бенедиктинским уставом, в котором требование строгой дисциплины сочеталось с тяжким наказанием за ослушание. Бенедиктинцы большое внимание уделяли организации скрипториев. Каждый монах должен был заниматься перепиской книг. В скрипториях клюнийских монастырей переписывались общие и местные летописи и особенно жития святых. Школы при монастырях стали считаться лучшими центрами монашеской образованности и набожности. В XII в. в Европе насчитывалось более 2000 таких монастырей. Одним из наиболее знаменитых в конце XI—начале XII в. был монастырь св. Марциала в Лиможе при аббате Адемаре.

Рукописи клюнийских скрипториев отличались четкостью письма, очень черными чернилами (по-видимому, особый состав) и своеобразной орнаментикой.

Однако в XII в. ситуация изменилась. Более знаменитыми стали ордена цистерцианцев и картезианцев, ученость монахов которых превосходила ученость всех других. Самым известным был монастырь Цистерциум, основанный св. Робертом в 1098 г. и достигший наивысшего расцвета при Бернаре Клервоском (цистерцианцев иногда называют бернардинцами). Цистерцианцы и картезианцы придерживались строгого исполнения бенедиктинского устава. Многочисленные монастыри, разбросанные по Франции, Германии, Англии, Испании, Италии, Скандинавии, обладали большими и малыми мастерскими письма. Магистр картезианского ордена по имени Гиг (1116—1139 гг.), определяя задачи скриптория, писал: «Всех, кого мы принимаем к себе, если это окажется возможным, мы должны выучить письму. Книги мы должны создавать и хранить как вечную пищу души, и то слово, которого не можем проповедать устами, проповедуем рукою. Каждая переписанная нами книга — новый глашатай истины, и мы списываем их в надежде воздаяния за всех, кто через них удержан будет от соблазна пли укреплен в правде». Далее аббат рекомендует: «Приложи всяческое рвение к списыванию книг. Дело это должно стать специальным делом картезианских затворников. В нем — подвиг бессмертный, непреходящий».

Сохранившиеся источники сообщают, что в цистерцианских и картезианских монастырях в XII в. увеличилось число писцов в скрипториях, указывают места нахождения скрипториев, имена аббатов и монахов, которые с большим рвением обучали молодых послушников письму. Так, Санкт-Галленская хроника рассказывает, как монахи «пришли в каменное помещение, где умывальная, а рядом скрипторий». В хронике Бельвальского монастыря сказано, что скрипторий находился рядом с церковью. В скрипториях обычно возле окон стояли каменные или деревянные пюпитры с креслами или табуретами. В плане Санкт-Галленского монастыря XI в. обозначено 7 пюпитров, стоящих у стен скриптория, который находился рядом с помещением армария — главы мастерской. Иногда переписчики были отделены друг от друга перегородкой или писали в своих кельях. В некоторых монастырях скриптории располагались на свежем воздухе в пределах монастырской ограды.

Уставы орденов уделяли внимание организации труда в мастерских письма. Рекомендовалось переписывать книги при хорошем дневном освещении. Работать в полное время не запрещалось, но старались использовать ночь для сличения текстов, а по для переписывания. Одним из главных условий производительной и качественной работы в скриптории была тишина. Цистерцианский устав подчеркивал, что для переписки книг требуется абсолютная тишина, кроме того, все необходимое должно быть под рукой, чтобы пишущие в «сосредоточенном спокойствии могли отдаться своему труду». Они должны «заботливо соблюдать молчание, не ходить в безделье по скрипторию, к ним никто пе должен приближаться, кроме аббата, приора и армария». Находясь в скриптории, монахи общались между собой с помощью условных знаков. Например, чтобы попросить языческую книгу, переписчик делал основной знак для обозначения книги — размахивал рукой, как бы перелистывая страницы, а для передачи понятия «языческий» он царапал рукой за ухом, как собака лапой.

Переписка книги, как правило, осуществлялась одним писцом. В особом случае, когда необходимо было переписать книгу быстрее, ее делили па тетради, раздавали разным монахам и таким образом ускоряли процесс переписки. Часто монах-переписчик сам украшал рукопись, вписывая красными чернилами рубрики, заголовки, цветные инициалы и даже миниатюры, по обычно в монастыре был специальный художник, занимавшийся только украшением рукописей. Кроме того, в монастырской мастерской письма были монахи, изготовлявшие пергамен, другие переплетали рукописи. Таким образом, мастерские письма уже на раннем этапе знали разделение труда.

Сведения о самих писцах — создателях книг — встречаются в местных хрониках, в надгробных надписях, но более всего в житийной литературе, где правдивые истории соседствуют с легендами. Труд писца оценивался высоко, а сам оп выступал как уважаемый и почитаемый человек. Погребая умершего монаха-писца, произносили: «Он был выдающимся писцом и иллюминатором книг». На могиле аббата Сен-Дени Сугерия помещена эпитафия: «Всегда был он готов к чтению, пению и письму».

Предания рассказывают о том, как усердие писца покрывало все совершенные им в жизни прегрешения. Общеизвестен рассказ Ордерика Виталия об одном монахе, за которым числилось множество грехов, но он был писцом и при жизни переписал огромный том, а когда умер, то на суде всевышнего стали подсчитывать число букв в томе и число грехов. Букв оказалось на одну больше, и грешный монах был прощен, душа его отправилась в рай.

Один писец из монастыря св. Ведаста очень поэтично описал покровителя своего монастыря, который всегда следил за работой всех братьев: «Глядит Ведаст и отмечает, сколько вырисовал я букв своим каламом, сколькими бороздами пропахана страница, сколькими острыми точками ранен лист. И полный благоговения к моей работе, он говорит: „Столько грехов отпущу тебе, сколько в этой книге букв, строк и точек»».

В последние годы наши сведения о писцах и их деятельности значительно расширились благодаря выпуску в странах Европы каталогов датированных рукописей, в которых записи писцов воспроизводятся полностью. На основании уже опубликованных записей можно сделать следующие выводы: в рукописях V—VII вв. записи писцов почти отсутствуют, в VIII—IX вв. они появляются; в X в. их очень мало, а в XI — XIII вв. записи встречаются значительно чаще, XIV—XV века оставили еще большее их число, однако оно возросло в связи с общим ростом числа рукописей. Можно определенно сказать, что в странах Западной Европы у переписчиков не сложилось обязательной традиции фиксировать дату, место или какие- либо события, связанные с завершением работы над книгой, как это было в армянской рукописной традиции, где записи писцов (хишатакараны) были почти обяэательным атрибутом рукописной книги. В записях переписчик иногда очень пространно сообщал о том, как создавалась книга, кто ее переписывал, какие события происходили в то время и даже какая была погода. В европейских рукописях записи писцов, как правило, лаконичны: отмечается факт окончания рукописи, когда и кем она была переписана. Века меняли характер записей. Сначала они носят наивно-серьезный тон: «Закончена книга, которую продиктовал Ориген, исправлены ошибки, но не судите строго писца». И в конце троекратно: «Закончил! Закончил, закончил! Аминь! Аминь! Аминь! (800 год)». Другой переписчик начертал: «Книга эта написана собственной рукой для славы Христа и обители». Ирландский писец, склонный к символике, в рукописи 838 г. написал: «Дубтах эту книгу переписал за короткое время, читатель, будь снисходителен к ошибкам. Закончил в третьи иды апреля, в третий день перед пасхой, в третий час пополудни, тремя пальцами, тремя инструментами: пером, пергаменом, чернилами с помощью троицы».

В записях X—XII вв. сохраняются серьезный тон и чувство ответственности писца за совершенное дело. Монах из Сен-Тронского монастыря сообщает, что он собственноручно обрезал и сшил листы, очистил пергамен, сделал разметку и разлиновку, написал текст, нарисовал иллюстрации и снабдил текст потами. В другой рукописи в конце запись: «Монах Литольд, отягощенный трудами, довел до конца: написал этот труд, а затем его украсил». Другой писец так заканчивает книгу: «Чтецу предложены здесь яства для души. Писцы пишите, внуки поучайтесь».

С XIII в. наряду с обычными записями, фиксирующими время написания и имя писца, в рукописях встречаются шутливые, а иногда и двусмысленные. Одни переписчик заканчивает рукопись так: «В уплату дайте пишущему доброго вина», другой: «Правая рука писца освободилась от тяжкой боли, дайте за работу писца красивую девицу», «Закончена мною книга, когда встретились созвездия Рыбы и Девы. Писал тремя пальцами, а работал всем телом. Закончил книгу в 1294 году». Такие несколько фривольные записи находим в рукописях, написанных ремесленниками в городских мастерских.

Некоторые записи воспроизводят имена женщин, переписывавших книги. Так, «Золотая легенда» была «в 1477 г. переписала сестрой Жанной де Малой», а устав св. Бенедикта во флорентийской рукописи XIV в. (хранится в Библиотеке АН РФ) был «переписан по распоряжению сестры Яконы из монастыря св. Фелицитаты, а душа ее в награду пойдет в рай. Аминь!». С XIII в. характер записей меняется. В одной из них читаем, что армарий для переписки книг нанимал писцов со стороны. Монахи к этому времени утрачивают то рвение, с которым они ранее переписывали книги, а монастырские скриптории — ведущую роль в создании книг и положение в интеллектуальной жизни. В XIII—XIV вв. во всех странах Европы еще существуют монастырские мастерские письма, хотя и не столь многочисленные. Здесь пишутся литургические книги для собственного употребления, составляются и переписываются всемирные и местные хроники. Известны случаи изготовления в монастырских скрипториях книг (в основном Часовников) па заказ. Дольше всего существовали скриптории в областях с немецким языком.

Несмотря на угасание монастырского книгописания, число книг в Европе с XIII в. не только не уменьшилось, но, наоборот, значительно возросло. Тогда говорили: «Легче ориентироваться в лесу, чем в книгах». Чем же объяснить такое увеличение числа книг?

С ростом городов, товарно-денежных отношении и общим развитием культуры по всей Европе возросла потребность в грамотных людях. Задачи образования и обучения письму выполнялись школами и университетами, из степ которых выходили все образованные люди того времени: ученые-богословы, юристы, медики и нотарии.

В раннем средневековье в Западной Европе школа находилась в руках церкви и обучение носило богословский характер. Установленные церковью программы предусматривали обучение молитвам, церковной службе, чтению на латинском языке Священного писания. Окончившие школы пополняли ряды духовенства. С появлением муниципальных и частных школ в XI в. в систему преподавания стал проникать светский элемент. Хотя церковь очень неохотно уступала свою монополию на образование, жизнь настойчиво требовала образованных людей в области математики и юриспруденции. Особенно много част- пых школ возникло в городах Италии (Вероне, Парме, Милане) и Франции (Париже, Орлеане, Лионе). Известны также школы в Льеже, Утрехте, па германской территории — в Фульде, Гильдесгейме. Процветали школы в Туре, Реймсе, Шартре. Значительного развития достигли школы Британии — в Йорке, Кентербери.

Во Франции наиболее ранними были школы Парижа и Орлеана. Преподавание в этих школах в значительной мере отступало от богословского, здесь обучали главным образом «семи свободным искусствам», т. е. тривиуму (грамматике, риторике, диалектике) и квадривиуму (арифметике, геометрии, астрономии и теории музыки), и многие магистры давали особенно основательные знания по предметам квадривиума.

Основой обучения в частных школах было чтение учителем текста с комментариями (lectio). После короткой» вступления учитель давал объяснения, которые складывались из грамматического комментария (littera), первоначального объяснения текста (sensus) и дальнейшего анализа текста (sententia). Латинской грамматике учили по учебнику, составленному в IV в. Донатом, чтению — по отрывкам из сочинений Катона, Цицерона и Герения о морали и риторике.

Многочисленные школы Италии, Франции, Англии дали начало европейским университетам. Наиболее древними и знаменитыми были Болонский, Парижский и Оксфордский. Особенно прославился Парижский университет, ставший первой богословской школой Европы, «источником мудрости», а Париж благодаря ему стал городом науки, «вторыми Афинами». Университет возник на основе объединения нескольких коллежей, созданных в свою очередь из частных школ. Официальное его оформление относится к 1200 г. Название «университет» в современном смысле слова появилось в 1262 г. В течение XIII в. деятельность университета усложнилась: он стал центром интеллектуальной жизни и наиболее сильной и влиятельной средневековой корпорацией такого рода. Начиная с XIII в. в его составе насчитывалось не менее 6 тыс.студентов.

В XIII в. создаются и другие университеты Европы. Орлеанский становится цеитром юридических паук, Монпелье — медицинских. В Англии возникло 12 университетов, среди них наиболее значительными были Оксфордский и Кембриджский (1231 г.). В XIV—XV вв. один за другим возникали университеты в Пизе, Флоренции, Павии, Ферраре, Гейдельберге, Кёльне, Эрфурте, Кракове, Праге.

Роль и значение университетов растет не только в культурной жизни, но и в социальной, и политической. В XV в. уже многие университеты стали крупными учебными центрами с тысячами студентов. Каждый факультет имел отдельные залы и прекрасные библиотеки, при которых были организованы мастерские письма и переплета. Несомненно, что университеты способствовали увеличению числа рукописей.

Для обучения в университетах и городских школах магистрам и студентам требовалась учебная литература. Если ранее в монастырских и приходских школах для обучения грамоте использовали книги Священного писания, иногда — античных авторов, то университеты и городские школы вызвали к жизни большое число книг, специально предназначенных для обучения.

В Парижском университете возникла новая система переписки книг. Она заключалась в следующем. Университетская комиссия составляла список книг, необходимых для студентов, и тщательно проверяла текст экземпляра (его так и называли «exemplar») каждой книги, состоявшей из несброшюрованных тетрадей в четыре листа, называемых pecia (лат. pecia — первоначальное значение «шкура», из которой делали лист пергамена.). Все экземпляры сдавали на храпение стационарию, имевшему право за установленную университетской комиссией плату в пользу университета выдавать поочередно тетради студентам и магистрам. Цена за пользование тетрадью колебалась от 1 до 4 денье, для иностранцев — 6 денье.

Стационарнй мог по просьбе магистров или студентов заказывать изготовление книг у профессиональных писцов, которые находились в его подчинении. Они составляли корпорацию, в которую входили также пергаменщики, иллюминаторы, переплетчики.

Работа по переписке книг тщательно регламентировалась, Сохранились регламенты Парижского университета от 1259, 1275, 1323, 1342, 1468 гг. В XV в., например, было предусмотрено, что каждая pecia состояла из 4 листов, в каждой тетради было 16 колонок (по 2 па странице), 62 строчки на странице и 32 буквы в строке.

Следовательно, размер книги был строго определен. По сравнению с предыдущим периодом книга значительно уменьшилась. Вместо размера в лист она стала размером в четверть и восьмую часть листа. Это соответствовало требованию времени и назначению книги. При работе ею легче было пользоваться, можно было взять с собой. Письмо, которым писали такие книги, было проще, свободнее, лишено каллиграфических украшений. В книгах не было миниатюр, лишь заглавия, инициалы, рубрики выделялись красным или синим.

Поскольку расшитые тетради книги находились одновременно в переписке, а затем каждый переписчик брал последовательно все тетради, то в результате было переписано столько копий, сколько тетрадей было в одном «экземпляре». За это время один переписчик, пользуясь сброшюрованной книгой, мог переписать лишь одну книгу. Таким образом, новый способ переписки книг во много раз увеличивал их число, сокращая время переписки. Французский ученый Ж. Дестре выявил 82 «экземпляра», с которых в XIII—XV ив. было снято 15 тыс. рукописных копий.

Университетские статуты обязывали переписчнков вывешивать у окна своей мастерской списки, в которых четко и ясно фиксировалось, какими экземплярами книг они обладают и какова цена каждого. Никто не мог продавать книги дороже, чем устанавливали статуты. Нарушившего постановление исключали из корпорации.

Так была организована переписка книг в крупных центрах Италии, Франции, Англии (в Англии все либрарии и стационарии назывались stationers). В немецких университетах долгое время студенты сами для себя копировали книги, иногда под диктовку; либрарии там появились значительно позже.

Кроме писцов, входивших в университетскую корпорацию и переписывавших книги но системе pccia, в городах Европы были мастерские письма, в которых изготовлялись книги па заказ для частных лиц. Известны имена прославившихся мастеров-каллиграфов и мастеров-художников. Они встречаются в инвентарях библиотек, в документах, по которым платили им за работу. На миниатюрах часто изображали коленопреклоненных авторов пли художников, которые вручали написанную книгу королю или герцогу. Так, в рукописях, хранящихся в Государственной Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, с сочинением Иоанна, епископа Шалонского, «Истинность веры христианской» (F.v.I №

Сохранились инвентаря библиотеки французского короля Карла V, в записях которых рядом с названием кодексов указаны имена писцов, их переписавших. Так стали известны имена переписчиков Рауля Орлеанского, Жана Ловенана, иллюстратора Жана Ленуара. Однако многих имен переписчиков мы не знаем.

Работа городских мастерских письма принципиально отличалась от таковой монастырских. Если в монастырском скриптории создавали книгу целиком, начиная от изготовления пергамена, то в городе отдельно существовали мастерские пергаменщиков, переписчиков, рубрикаторов, иллюстраторов, переплетчиков. Такое разделение труда поднимало производительность, удешевляло книги и резко увеличивало их число. Цели, которые ставились монастырскими и городскими переписчиками, тоже различались. Монах переписывал книгу «во славу Христа и обители», иногда за отпущение грехов, в то время как городской ремесленник (а переписчик таковым становился!) перепиской книг зарабатывал себе на жизнь. Если раньше в монастырях переписывали книги для собственной библиотеки, иногда обмениваясь книгами с библиотеками других монастырей, изредка изготовляя книги на заказ, то в городе книга становится предметом торговли. Обо всем этом мы узнаем не только из документов, по прежде всего из самих рукописей, содержащих пометы мастера рубрикатору, указывающие, какой заголовок он должен написать, иллюстратору — что он должен нарисовать. Среди владельческих помет встречаются записи с указанием цен, за которые книга была продана.

С конца XIV в. городские мастерские письма Англии Франции, Фландрии и Германии претерпели значительные изменения. Возникли крупные мастерские, объединившие переписчиков, иллюстраторов, иллюминаторов и переплетчиков. Во главе таких мастерских стояли либрарии (в Англии, как и прежде, они назывались стационариями), под руководством которых осуществлялась четка регламентированная работа по производству и продаже рукописных книг.

Было установлено, что одни писцы переписывали только текст черными чернилами, другие — вписывали заголовки красными, рубрикаторы врисовывали рубрики и цветные штрихи на заглавные буквы. В мастерской было несколько иллюминаторов, каждый из которых был занят определенной работой: один рисовал малые и средние простой формы инициалы, другой — цветные, третий — инициалы с миниатюрами, четвертый — миниатюры, являвшиеся иллюстрациями к тексту. В мастерской был специальный мастер, который расцвечивал золотом инициалы и фоны миниатюр. Такое разделение труда ускоряло процесс работы и особенно эффективным было при изготовлении массового единообразного материала. Например, так было организовано изготовление часовников, псалтирей, библий. В рукописи XV в., хранящейся в Лейденском университете, имеется текст, в котором оставшееся неизвестным частное лицо просило мастера изготовить 200 экземпляров «семи псалмов», 200 экземпляров сочинения Катона, 400 маленьких молитвенпиков. Это свидетельствует о больших возможностях мастерской письма, к которой обращалось частное лицо. Значительную роль в увеличении числа книг сыграло широкое применение бумаги.

Языком богословской и научной литературы средневековой Европы был латинский. Национальные языки ранее всего стали употребляться для светской литературы. Документация в значительной части велась на латинском, и только с XIV в. отдельные виды документов использовали национальные языки.

В кодексах не существовало титульных листов, была общепринятая форма для начала и конца сочинения, которую использовала основная масса авторов и переписчиков. Как правило, первыми словами в книгах были: incipit liber… (Начинается книга… — далее следует ее название), а последние слова: Explicitus (est) liber… (Кончается книга…).

В XIII—XV вв. книги переписывали книжным и курсивным письмом. Среди писцов были выдающиеся специалисты — каллиграфы. Многие из них учились у писцов-профессионалов. Об их деятельности и методах обучения сохранилось больше сведений, чем о натальном процессе обучения письму. До нас дошли трактаты, авторы которых излагали общие сведения о том, как писать буквы, затачивать и держать перо, а также объявления учителей, предлагавших научить желающих писать разными типами письма, распространенными в те времена. Иногда такие объявления сопровождались образчиками письма и вывешивались на дверях церкви или собственного дома каллиграфа.

Интересны трактаты Конрада фон Мюра и Гуго Шпехтсхарта (XIV в.). Авторы трактатов дают подробные рекомендации о правильном написании форм букв, об их положении на строке, о связи букв друг с другом. Трактат Гуго написан в стихах, в форме пояснений учителя, обращающегося к ученику. В заключение автор призывает учеников хорошо изучить текст его трактата, потому что «наука полезна, а цветы ее сладостны, так как оборачиваются почестями».

С XIV в. мастера-каллиграфы стали организовывать многочисленные школы. Самыми знаменитыми в Европе стали школы, созданные гуманистами в Италии. Одним из выдающихся каллиграфов был всемирно известный поэт Петрарка.

Ученики и последователи Петрарки создали школы каллиграфии, в которых обучали письму, получившему название гуманистического. При этих школах были скриптории, основная задача которых сводилась к переписке произведений античных авторов. За XIV—XV вв. в итальянских скрипториях было переписано большое число прекрасных рукописей. До сих пор они поражают изяществом, четкостью письма и художественным оформлением. Характерная особенность итальянских гуманистических мастерских письма заключается в том. что мастер-каллиграф является пс столько организатором и посредником между переписчиками и покупателями книг, сколько руководителем процесса переписки и оформления рукописей. В XIV—XV вв. прославились мастерские письма Флоренции, Неаполя, Венеции, Вероны, Рима, где изготовлялись преимущественно рукописные книги па заказ для меценатов, правителей и королей Европы.

Кроме переписчиков рукописей, в городах было множество писцов, составлявших и оформлявших документы. Их называли клерками, или нотациями. Они служили в городских, сеньориальных, королевских, императорских канцеляриях или имели небольшие конторки и располагались прямо на городской площади. В Париже в XIII в. появилась фигура публичного писца, лавочка которого размещалась у одного из мостов через Сену. Оп снимал копии с документов или писал их заново со слов горожан в присутствии необходимых свидетелей и этим зарабатывал себе на жизнь.

В итальянских городах нотации не исчезали с античных времен. В XII в. они начали объединяться в цеховые организации (коллегии). Чтобы стать нотарием, необходимо было иметь профессиональную подготовку, стаж, возраст и место жительства в городе. В небольшом помещении у нотация было все необходимое для работы: пергамен, чернила, перья, пемза для стирания ошибок, ножички для заточки перьев и пр. К нему шли оформлять разные сделки: дарение земли, продажу, наследство и др. Нотаций составлял документ по определенным правилам: предварительно он писал черновик, а затем переписывал его на лист пергамена, ставил свою подпись и специальный знак, называемый парафом. Если заключалась сделка, то требовалось присутствие свидетелей, которые тоже ставили в документе свои подписи, после чего документы, как правило, заверяли печатями.

С ростом городов и административных институтов увеличилось делопроизводство и количество нотариев. Каждая канцелярия имела нотариев, по число их менялось в зависимости от обстоятельств и необходимости.

Одной из древнейших канцелярий, оказывавшей влияние на весь христианский мир, была папская канцелярия. Составлявшиеся в пей грамоты служили образцами для многочисленных церковных и даже светских канцелярий. Во главе папской канцелярии стоял канцлер, отдельными службами управляли вице-канцлеры. В первой инстанции — бюро «минут» — клерки-аббревиаторы (abhreviatores) составляли краткий набросок грамоты («минуту»), которая поступала в следующую инстанцию, где клерки, называемые глоссаторами (glossatores) или скрипторами (scriptores), переписывали набело четким письмом полное содержание документа. После этого грамота поступала в бюро регистров, где регистраторы (scriptores registri) переписывали ее в специальные книги, чтобы оставить копии в папских архивах. На последнем этапе грамота поступала в бюро булл, где булларии прикрепляли к ней свинцовую печать. В папской канцелярии существовали корректоры, проверявшие правильность составления грамот. По образцу папской канцелярии были организованы епископские канцелярии во всей Европе.

В тесной связи с папской канцелярией находилась имперская канцелярия Германии, вводившая обычаи, стиль и формы папской канцелярии. Здесь были протонотарии, нотарии, секретари, регистраторы и просто писцы. Со временем их специализация становилась все более определенной: за каждым чиновником канцелярии закреплялись определенные обязанности, которые четко разделялись с начала XV в. Составляли акты протонотарии (иногда они также переписывали беловик), переписывали документ нотарии, регистраторы заносили в регистры, корректоры исправляли ошибки, сегиллатор (segillator) привешивал печать. В XV в. появился таксатор (taxator), проводивший расчет и распределение канцелярских денежных сборов.

В местных ведомостях императорских земель были небольшие канцелярии с несколькими писцами, составлявшими и переписывавшими документы.

Экономическая и политическая разобщенность Германии повлекла за собой множественность самостоятельных административно-управленческих учреждений. Каждое княжество имело свой суд, финансовые учреждения и канцелярию, которая старалась имитировать императорскую.

Во Франции главную роль играла Королевская канцелярия, подчинившая себе местные канцелярии. Королевский канцлер возглавлял штат чиновников — клерков и нотариев — как самой канцелярии, так и в других учреждениях (судах, палатах Парламента, финансовых учреждениях). Нотарии делились на две группы: нотарии короля (notaires du roi) и королевские нотарии (nolaires royaux). Королевские нотарии — это писцы судов в отдельных административных областях. Они составляли акты от имени этих судов, засвидетельствованные специальной королевской печатью. Нотарии короля — чиновники, непосредственно связанные с королевской канцелярией и составлявшие грамоты, отправляемые лично королем, касавшиеся персоны короля.

Нотарии короля использовались во всех учреждениях государственного аппарата. В течение XIII—XV вв. их число все время росло.

Канцлер давал распоряжения нотариям, у которых было по три секретаря, в чьи обязанности входили регистрация и редактирование документов, хранение черновиков актов, отметка о выполнении дел.

Первоначально нотарий писал черновик документа, затем в него вносились поправки, изменения, после этого его переписывали на чистовик, который получал подписи нотариев, соответствующих чиновников и визу канцлера. В последней инстанции к документу прикреплялась печать.

Каждая грамота (распоряжение, указание, квитанция и пр.) составлялась по особым правилам, с соблюдением определенных формул. У нотариев были специальные сборники этих формул — формулярии. Такие формулярии сохранились до нашего времени.

Разнообразие актов XIV—XV вв. привело не только к увеличению числа нотариев и клерков, но и к разделению их функции. Одни нотарии специализировались на составлении финансовых документов, другие — актов подтверждения, третьи составляли акты, отправляемые самим королем. Об этом свидетельствуют имена нотариев и клерков в грамотах и актах.

После подготовки и окончательного написания актов производилась их запись в регистры. Характер регистрации в канцелярии преследовал цель сохранить копии актов для возможного восстановления в случае утраты или приведения их в негодность. Регистры хранились в специальном архиве — Сокровищнице хартий (Tresor des chartes), который был организован при французском короле Филиппе II Августе.

Нотарии в государственных учреждениях получали жалованье, за которое были обязаны написать определенное число грамот в течение недели. Некоторые нотарии работали в специально отведенных для них помещениях, другие брали работу домой.

По образцу Королевской канцелярии во Франции создавались сеньериальные канцелярии, нотарии и клерки которых, составляя документы, подражали королевским актам.

Во всех городах Европы в XII—XV вв. для оформления многочисленных городских дел существовала армия нотариев-писцов, которые не были официально приведены к присяге, но находились под наблюдением государственных чиновников. Они работали в муниципалитетах: вели счетные книги, регистры, выдавали копии, участвовали в оформлении дел частных лиц.

Л. И. КИСЕЛЕВА. О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ РУКОПИСИ (РУКОПИСНАЯ КНИГА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ). 1978

Письменность и рукописная книга

Письменность и рукописная книга

Средневековая письменность заимствовала античную систему знаков, используемую при письме во всей Римской империи, и делившуюся на каллиграфическое капитальное письмо и обычную наклонную и спонтанную письменность. В период Высокого Средневековья капитальное письмо приобретает характер торжественного унциального шрифта и используется для написания изысканных и богато украшенных книг. Этот способ письменности продержался до конца Средневековья в инициалах,[22] названиях книг и разделов. Обычный почерк постепенно становится минускульным, варьируясь с VI по XI столетия в зависимости от различных региональных традиций: существовали не только письмо меровингское, визиготское и англо-саксонское, но и письменность, свойственная некоторым крупным монастырям (в частности, люксёйская и корбийская). Карл Великий, унифицировав церковную службу и административное управление своей империи, привел к единообразию и графическое изображение букв благодаря введению унифицированного алфавита, основанного на ясном и понятном каролингском минускуле. Характер письменности не оставался неизменным, эволюционируя, он превратился в XII столетии в готический шрифт, отличавшийся разрывами между словами и округлыми начертаниями букв.

Однако развитие и расцвет школ, а потом и университетов в XII и XIII в., вызвали резкое увеличение потребности в школьных учебниках, написанных быстро и экономно, в связи с чем появилось упрощенное начертание букв и большое количество аббревиатур: родилась так называемая университетская письменность, противопоставляемая каллиграфическому почерку, характеризовавшемуся некоторой вычурностью, удлинением F и S, заострением и сцеплением концов букв. Эта тщательно выписанная графика букв предназначалась для написания текстов романов и использовалась в дорогих и украшенных миниатюрами книгах.

На протяжении всего средневекового периода основой для письма служили самые разные материалы. Как и в эпоху Античности, продолжали выбивать надписи на камнях, хотя гораздо реже и только в определенных случаях: на каменных надгробиях, на сводах замков, на гражданских и религиозных монументах. Для обычного письма предпочитали мягкие и податливые материалы: папирус, хотя онбыл не приспособлен для влажного европейского климата, и с VII в. его больше не использовали. Последний меровингский папирус датировался 672 г. Широко использовался пергамент (или пергамин), изготавливаемый из шкур молодых животных: из ягненка делали пергамент для рядовых записей, а из телячьей кожи – для дорогих и роскошно оформленных книг. Пергамент ценили за его прочность и долговечность. Калиброванные кожи складывались и переплетались в форме книги (манускрипты, картулярии, регистры). Иногда концы кож сшивались, образовывая рулоны, достигавшие десятков метров в длину. Дороговизна кожи заставляла использовать ее малейшие куски, а после мытья и чистки пергамент применяли еще не один раз. Эти рукописи называются палимпсестами, а самые древние из них можно прочесть только благодаря химической или оптической обработке. Бумага появилась лишь в конце Средневековья: первые бумажные мельницы, работавшие на хлопковых оческах и буковых или дубовых опилках, были построены в Лангедоке в XIII в. Будучи более прочной и дешевой, в XV столетии бумага окончательно вытеснила пергамент.

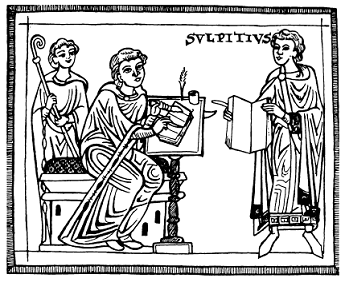

Аббат Ригиер пишет под диктовку Сульпиция Севера

Переписка текстов долгое время была монастырской монополией. Каждый большой монастырь был оборудован специальным помещением, называемым скрипторием и часто соединявшимся с библиотекой, где писцы занимались перепиской.

Работа была медленной и утомительной: для переписки Библии требовался целый год. Чтобы отвлечься от монотонного труда, писцы иногда вставляли на полях книги забавные иллюстрации или рисовали руку с пальцем, вытянутым в направлении той части в тексте книги, которая им казалась особенно важной. С увеличением епископских, княжеских и королевских канцелярий вырос и штат писцов, хотя еще и принадлежащих к духовному сословию, но занимающихся редактированием мирских документов (хартии, актов о дарении, ордонансов и т. д.). Начиная с XIII столетия нотариальная деятельность становится одной из важнейших в жизни общества. Первые нотариальные конторы появились сначала на юге Франции, а впоследствии распространились по всей стране, свидетельствуя о смене цивилизации устного слова на цивилизацию письменной культуры. Составляя завещания, посмертные инвентарные списки и торговые контракты, нотариусы писали быстро и наклонно, используя в текстах документов большое количество сокращений. Купцы, отправлявшиеся в дальние путешествия за товарами, регулярно вели записи в своих личных дневниках, постоянно обновляя и подытоживая отчетность, а иногда занося в них некоторые события из жизни семьи.

Читайте также

Письменность

Письменность

Главная загадка хараппской цивилизации — письменность. Ее расшифровка прольет свет на множество других тайн. Археологи нашли большое число предметов с надписями на неизвестном древнем языке. Среди них тысячи печатей, изделия из металла и керамики. Ученые

Письменность

Письменность

Одним из крупнейших культурных достижений шумерийского народа было изобретение письменности, которая появляется в эпоху Урука, уже в начале IV тысячелетия до н. з. Как и все иные самобытно появившиеся у других древних народов системы письменности,

I. ПИСЬМЕННОСТЬ

I. ПИСЬМЕННОСТЬ

Трудно исследовать доктрину друидов, основанную на системе передачи табуированных знаний. «Доктрина» — слово даже слишком сильное, чтобы обозначить то немногое, что нам известно. К тому же, что скрывало за собой наименование «друидизм» в кельтской

Письменность

Письменность

Общепринятая письменность – китайская иероглифика. Иероглифы существуют более 6000 лет и используются в самом Китае, на Тайване, в Гонконге и Сингапуре.Самыми ранними письменными текстами на китайском языке были гадательные надписи, выцарапанные каким-либо

Письменность

Письменность

Своими знаниями истории народов Месопотамии и ее соседей человечество обязано в первую очередь глиняной табличке.На плодородной низменности между Тигром и Евфратом, в Месопотамии, издавна жили шумеры – древнейший культурный народ мира.У шумеров, как и у

Письменность

Письменность

Главная загадка хараппской цивилизации – письменность. Ее расшифровка прольет свет на множество других тайн. Археологи нашли большое число предметов с надписями на неизвестном древнем языке. Среди них тысячи печатей, изделия из металла и керамики. Ученые

Письменность

Письменность