Приговор суда по уголовному делу выносится судом первой инстанции по результатам рассмотрения дела по существу.

Файлы в .DOC:Бланк приговора суда по уголовному делуОбразец приговора суда по уголовному делу

В отличие от определения суда о прекращении уголовного дела, приговор либо устанавливает вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, либо квалифицирует действия подсудимого в соответствии с выясненными в судебном заседании обстоятельствами, но только в сторону смягчения, либо оправдывает подсудимого в совершении преступления.

Виды приговоров

В соответствии со ст. 302 УПК РФ существует всего два вида приговоров – обвинительный и оправдательный. Так, оправдательный приговор выносится судом первой инстанции в случаях, когда в судебном заседании было установлено, что:

- не имело место событие преступления;

- в действиях подсудимого отсутствует состав преступления;

- подсудимый не участвовал в совершении преступления.

Обвинительный приговор выносится судом по результатам судебного разбирательства, в котором вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния будет доказана полностью или частично.

При этом суд вправе переквалифицировать действия подсудимого в сторону смягчения в случае, если в судебном заседании будет установлена неверность квалификации, данной следствием. Переквалификация в сторону отягчения не допускается.

Обвинительный приговор всегда сопровождается назначением наказания, даже если тем же приговором осужденный освобождается по тем или иным причинам от отбывания наказания (амнистия, зачет срока содержания под стражей в срок отбытия наказания и т.д.).

Вынесение обвинительного приговора без назначения наказания, предусмотренное ст. 302 п.5 пп.3 УПК РФ, является, скорее, областью теоретических исследований, чем реально применяемым положением закона.

По мнению юристов-теоретиков, обвинительный приговор без наказания может иметь место в случаях, когда суд не считает назначение наказания целесообразным. Однако подобные выводы, в известной степени, противоречат УК РФ, в каждой статье особенной части которого содержатся диспозиции (описание преступления) и санкции (наказание) за совершенное преступление. Альтернативной санкции в виде отсутствия наказания при определении виновности УК не содержит ни в одной своей статье.

Структура приговора

Как и любой другой судебный документ, приговор включает в свою структуру описательную, мотивировочную и резолютивную части.

В описательную часть входит так называемая «шапка» приговора, в которой указываются дата его вынесения, наименование судебной инстанции, состав суда, ФИО и анкетные данные подсудимого и статья УК, по которой он обвиняется.

В описательной части описывается то, в чем подсудимый обвиняется органами следствия. По сути, описательная часть – это, практически, изложение основных положений обвинительного заключения.

В мотивировочной части суд описывает то, что было установлено в судебном заседании, и на основании этого выражает свое мнение относительно обоснованности или необоснованности обвинения.

Резолютивная часть является итогом, в котором суд:

- выносит свой краткий вердикт относительно виновности или невиновности подсудимого;

- назначает вид наказания, способ его отбывания, начало срока отбывания и освобождает (при необходимости) от назначенного наказания, поглощает более мягкое наказание более строгим и т.д.;

- засчитывает в срок отбывания наказания время содержания под стражей;

- решает судьбу гражданского иска в уголовном деле и взыскивает ущербы;

- определяет порядок оплаты услуг государственного адвоката;

- разъясняет порядок апелляционного обжалования приговора суда.

В оправдательном приговоре резолютивная часть не будет содержать, к примеру, расшифровки того, какой именно элемент отсутствует в составе преступления. Указывается просто «оправдать за отсутствием состава преступления» или «оправдать за отсутствием события преступления».

В обвинительном приговоре резолютивная часть содержит только сам факт признания подсудимого виновным по конкретной статье УК РФ.

Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

Приговор суда. Образец

Судебные решения по уголовным делам

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 18 апреля 2021 года

Головинский районный суд г.Москвы в составе:

председательствующего судьи Базарова С.Н.,

при секретаре Кемалове А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора г.Москвы Дашковской Н.В.,

подсудимого Акбарова ФИО17,

защитника – адвоката Кричкер Ю.С., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Акбарова ФИО17, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Акбаров Х.Х. совершил незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта, в крупном размере, а именно:

он незаконно хранил при себе, для личного употребления, то есть без цели сбыта, психотропное вещество в виде смеси, содержащей амфетамин, массой 4,59 грамма, до 00 часов 30 минут 14 марта 2020 года, когда находясь по адресу: <адрес>, был задержан сотрудниками 2-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве, где в ходе производства осмотра места происшествия, в 01 час 40 минут 14 марта 2014 года, по адресу: <адрес>, в автомобиле «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак № вышеуказанное психотропное вещество в виде смеси, содержащей амфетамин, массой 4,59 грамма, что является крупным размером, было обнаружено и изъято из незаконного оборота в присутствии понятых.

Подсудимый Акбаров Х.Х. виновным себя в совершении незаконного хранения психотропного вещества без цели сбыта, в крупном размере, не признал и показал, что в его пользовании находится автомобиль «Дэу Нексия» государственный регистрационный знак Т 921 КС 67, на котором он периодически подрабатывает частным извозом. 13 марта 2014 года, примерно в 23 часа 30 минут, на Ленинградском шоссе, в его автомобиль сели трое молодых людей и попросили довезти их до станции метро «Динамо». В ходе следования они сообщили ему, что ошиблись, и попросили отвезти их к дворцу спорта «Динамо» на ул.Лавочкина. Когда молодые люди вышли из автомобиля, он продолжил движение, но напротив дома 5А по ул.Флотская был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. Он вышел из автомобиля и достал из левого наружного кармана куртки документы. После этого сотрудник ДПС попросил его открыть багажник, а также переднюю пассажирскую дверь для проверки салона автомобиля. Когда сотрудник полиции осматривал салон автомобиля, то он обратил внимание на полиэтиленовый сверток, который лежал на водительском сидении. Сотрудник полиции спросил, что это за сверток, после чего он (Акбаров) поднял данный сверток и ответил, что не знает что это, а также пояснил, что это ему не принадлежит. Сотрудники ДПС вызвали следственно-оперативную группу, которая произвела осмотра его автомобиля и изъяла данный сверток, после чего он был доставлен в ОМВД России по Левобережному району г.Москвы для дальнейшего разбирательства. Вину в содеянном он не признает, вышеуказанный сверток, обнаруженный и изъятый в ходе осмотра автомобиля, ему не принадлежит, он увидел его впервые 14. марта 2020 года, в 00 часов 30 минут, после остановки его автомобиля сотрудниками ДПС. Он допускает, что сверток могли оставить в его автомобиле пассажиры, которых он подвозил.

Виновность подсудимого Акбарова Х.Х. подтверждается следующими доказательствами:

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому был обнаружен и изъят сверток из черного полиэтилена, внутри которого находится порошкообразное вещество розового цвета (т.1, л.д.3-9);

справкой об исследовании № 1516 от 14 марта 2020 года, согласно которой вещество массой 4,59 грамма из свертка, изъятого в ходе осмотра места происшествия, является психотропным веществом – смесью, содержащей амфетамин (т.1, л.д.13);

рапортом об обнаружении признаков преступления в действиях Акбарова Х.Х. (т.1, л.д.21);

заключением эксперта ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД РФ по г.Москве № 1166 от 21 марта 2014 года, согласно которому вещество, массой 4,58 грамма, изъятое в ходе осмотра места происшествия и представленное на экспертизу, является психотропным веществом – смесью, содержащей амфетамин (т.1, л.д.86-88);

постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства – психотропного вещества в виде смеси, содержащей амфетамин, остаточной массой 4,56 грамма (т.1, л.д.90-91);

постановлением о признании и приобщении к делу вещественного доказательства — автомобиля «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак Т 921 КС 67, изъятого в ходе осмотра места происшествия (т.1, л.д.105);

показаниями свидетелей Борисова П.Н. и Городенко П.В. в судебном заседании, а также оглашенными и проверенными показаниями свидетеля Шелатаева А.А. на предварительном следствии (т.1, л.д.36-39), согласно которым они являются сотрудниками 2-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО г.Москвы. 13 марта 2014 года они заступили на службу в ночную смену и патрулировали территорию оперативного обслуживания ОМВД России по Левобережному району г.Москвы. Примерно в 00 часов 30 минут 14 марта 2014 года они, находясь по адресу: г.Москва, ул.Флотская, д.5А, приняли решение остановить автомобиль «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак Т 921 КС 67, который двигался без ближнего света фар. Городенко жезлом указал водителю автомобиля «Дэу Нексия» остановить транспортное средство. Далее Шелатаев подошел к остановившемуся автомобилю «Дэу Нексия», представился, после чего предложил водителю предъявить документы на автомобиль. В это время к автомобилю подошел Городенко. Водитель начал выходить из салона автомобиля, при этом одновременно доставая из левого кармана куртки документы, и в этот момент из его левого кармана куртки на пол автомобиля, между водительским сиденье и левым порогом, упал сверток черного цвета. Водитель вышел из салона автомобиля, при этом находился в непосредственной близости от автомобиля, и предъявил водительское удостоверение на имя Акбарова ФИО17.

Увидев упавший сверток, Шелатаев спросил Акбарова, что это такое, на что тот пояснил, что не знает, после чего поднял данный сверток и демонстративно стал пытаться его порвать. Шелатаев схватил Акбарова за руки, после чего данный сверток Акбаровым был отброшен на водительское сиденье. После этого была вызвана следственно–оперативная группа, которая осмотрела автомобиль Акбарова и изъяла сверток. В дальнейшем от сотрудников полиции им стало известно, что в свертке находилось психотропное вещество – амфетамин;

оглашенными и проверенными показаниями свидетелей Анохина П.Е. и Агафонова В.А. на предварительном следствии, аналогичными по своему содержанию и сути, согласно которым 14 марта 2014 года они были приглашены сотрудниками полиции для участия в качестве понятых при осмотре места происшествия. Перед началом осмотра сотрудник полиции разъяснил им их права и обязанности. Они проследовали по адресу: <адрес>, где в их присутствии дознавателем ОМВД России по Левобережному району г.Москвы с участием эксперта был произведен осмотр асфальтированного участка проезжей части с находящимся на нем автомобилем «Дэу Нексия», белого цвета, государственный регистрационный знак №, которым управлял гражданин, представившийся Акбаровым ФИО17. Акбарову был разъяснен порядок производства осмотра места происшествия. На вопрос о наличие у него предметов, добытых преступным путем и запрещенных к свободному обороту, Акбаров заявил, что при себе ничего запрещенного не имеет. В ходе осмотра места происшествия на переднем водительском сидении вышеуказанного автомобиля был обнаружен и изъят сверток из полиэтилена черного цвета с порошкообразным веществом розового цвета, который был помещен в полиэтиленовый пакет с клапаном и упакован в бумажный конверт белого цвета, опечатанный и скрепленный подписями участвующих в осмотре лиц. На вопрос сотрудника полиции о происхождении вышеуказанного свертка Акбаров заявил, что сверток ему не принадлежит. По факту осмотра места происшествия был составлен протокол, который был подписан всеми участвующими лицами (т.1, л.д.75-77, 78-70).

Суд доверяет показаниям свидетелей Борисова П.Н., Городенко П.В., Шелатаева А.А., Анохина П.Е. и Агафонова В.А., поскольку они детальны, последовательны и полностью согласуются с другими собранными по делу и исследованными судом доказательствами. При этом суд не установил достоверных причин для оговора указанными свидетелями подсудимого Акбарова Х.Х., не назвал таковых и сам подсудимый.

Доводы защитника о том, что показания сотрудников ДПС Борисова П.Н., Городенко П.В., Шелатаева А.А. не могут служить доказательствами вины Акбарова Х.Х. в совершении преступления, так как являются противоречивыми, суд считает несостоятельными, поскольку в показаниях указанных свидетелей отсутствуют какие-либо существенные, влияющие на существо рассматриваемого дела противоречия.

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетели Юлдашева З.М. и Юлдашев У.А. пояснили, что могут охарактеризовать Акбарова Х.Х. только с положительной стороны, как хорошего, отзывчивого, трудолюбивого человека, который работает вместе с Юлдашевым У.А. в ООО «Сервис-Партнер» и никогда не был замечен в употреблении наркотических средств.

Действия подсудимого Акбарова Х.Х. суд квалифицирует как незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта, в крупном размере, то есть по ч.2 ст.228 УК РФ.

Показания подсудимого Акбарова Х.Х. в части того, что он не имеет никакого отношения к пакету с психотропным веществом, обнаруженному в его автомобиле, суд считает недостоверными и расценивает как стремление подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, как показаниями свидетелей обвинения, так и письменными материалами дела, и считает, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана.

По тем же основаниями суд не может согласиться с доводами защитника о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины Акбарова Х.Х. в совершении незаконного хранения психотропного вещества без цели сбыта, в крупном размере, в связи с чем он подлежит оправданию.

Суд не может согласиться с доводами защитника о том, действия Акбарова Х.Х. неверно квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ, так как чистая масса амфетамина в составе смеси составляет менее 1 грамма, что не является крупным размером, поскольку психотропное вещество амфетамин включено в список 1 наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, а, согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31 от 23 декабря 2010 года), если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список 1 (или кокаин, кокаина гидрохлорид) входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси.

При назначении Акбарову Х.Х. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о личности виновного, который ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении беременную супругу, со слов материально помогает матери, страдающей хроническими заболеваниями, и двум сестрам, не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому статей 64 и 73 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, и считает, что исправление Акбарова Х.Х. необходимо осуществлять в условиях изоляции от общества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, при этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать АКБАРОВА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Акбарову Х.Х. исчислять с учетом предварительного заключения под стражу с 14 марта 2020 года, с момента фактического задержания.

Меру пресечения Акбарову Х.Х. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: психотропное вещество в виде смеси, содержащей амфетамин, остаточной массой 4,56 грамма, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Левобережному району г.Москвы – уничтожить после сдачи в камеру хранения ЗИЦ ГУ МВД России по г.Москве; автомобиль «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак №, выданный на хранение матери Акбарова Х.Х. – Махмудбаевой Х.Я. – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Подробнее ➤

За трехмесячный период карантина приостановились многие сферы жизни, но не работа судебной системы. Наоборот, скорость судей поражает: одни штампуют по 250 решений в день, другие считают вынесение приговора за 16 секунд совершенно нормальным. Ускоренная раздача штрафов может показаться вынужденным последствием коронавирусной нагрузки на суды, но такая практика – это часть их обыденной работы.

«На основании изложенного суд приговорил…» Уже после таких слов слушающие приговор ждут главного: виновен или нет. Если ответ утвердительный, то едва ли не единственно важным становится уже срок наказания, в который судом оценена вина.

Более чем в 99% случаев в России подсудимые становятся осужденными.

Но что представляет из себя санкция, которую суд признает соразмерной и целесообразной наказанию? Как именно судьи, вершащие судьбы людей, приходят к выводу, что одна вина подлежит 5 реальным годам заключения, а другая — только трем?

Как назначается уголовное наказание

В основе назначения наказания заложены благие цели: не допустить безнаказанности и повторного преступления, восстановить социальную справедливость, направить осужденного на путь исправления. Но всегда санкция в приговоре должна быть мотивирована. Как можно ждать исправления, если осужденный сочтет наказание непонятным и несправедливым. Назначенное механически, бездоказательно наказание — устрашающе, но точно не будет эффективным.

«Сборник» статей Уголовного кодекса (УК) предлагает судье на выбор несколько вариантов санкции. Вот как осужденный за кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК) может быть наказан: выплатой штрафа, отправиться на принудительные работы, быть реально или условно лишен свободы на срок до 6 лет.

За часть 1 «популярной» статьи 228 УК (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) можно получить аналогичное наказание, только принудительные работы заменяются на работы обязательные или исправительные, а максимальный срок лишения свободы составит 3 года. Выбор сложный.

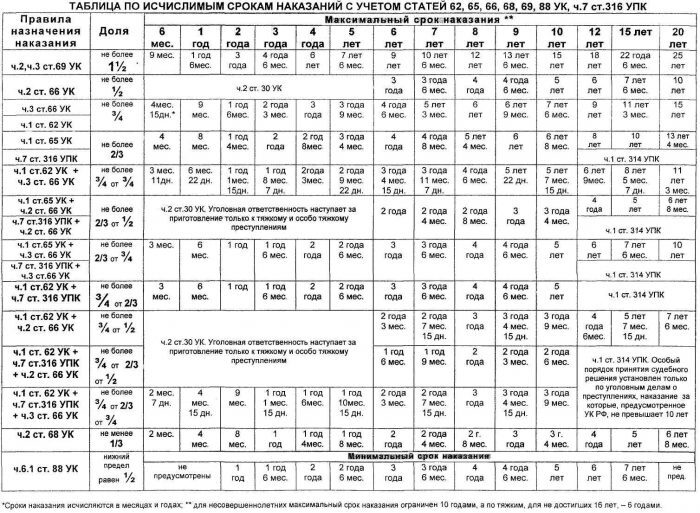

Как же назначается наказание?На первом этапе выбора судья располагает множеством законодательных правил, убирающих часть альтернатив и сокращающих диапазоны в годах и месяцах.

К примеру, когда обвиняемый согласился с обвинением с применением особого порядка судебного разбирательства (когда суд не изучает/не исследует доказательства вины), максимально что возможно в наказании снижается на 1/3. Так в примере с кражей (ч.3 ст. 158 УК) больше 4 лет колонии уже точно не назначат. А украла беременная женщина, то и принудительные работы к ней не применяются. Есть рецидив — наказание ужесточается, но при покушении — смягчится.

Где же искать подсказки? Для облегчения работы многие судьи используют специально разработанные таблицы — математические гайды, избавляющие от сложных вычислительных операций.

И на втором этапе, после пересчетов, остается суженный диапазон санкций. В этих пределах у судьи появляется возможность «усмотрения». Но и оно ограничено законом: нужно учесть иные обстоятельства: личность подсудимого, отягчающие и смягчающие обстоятельства, серьезность содеянного, раскаяние. Человека, совершившего преступление с особой жестокостью, не накажешь аналогично, как того, кто нарушил закон от голода или отчаяния.

Если первый шаг выбора наказания легко просчитать (смотрим таблицу), то оценивающий обстоятельства преступления-второй, включает более субъективный характер. Даже если УК позволяет суду выбирать между 2 и 3 годами лишения свободы, то как сделать этот выбор? На кону не только цифра в приговоре, но и оцененная в жестких ограничениях часть жизни осужденного длиной в 365 дней.

Как правило, в приговорах нет подробных описаний, как и почему судья применил то или иное наказание. Общее обоснование санкции для лица, отправляющегося на 8 лет в колонию за убийство, может и не отличаться, что пропишет судья для рецидивиста-воришки, в который раз укравшего с дачи банку огурцов.

Базовая норма для выбора наказания (ст. 60 УК) предполагает: более строгое наказание назначается, если менее строгое не может обеспечить достижение целей наказания; при назначении наказания учитывают характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, как и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и надлежит учесть условия жизни для его семьи. Но чисто формального перечисления мало: суд должен четко обосновать свое решение.

Любая часть приговора с наказанием, тексты мотивировок должны содержатьпараметры:

1) упомянута ли степень общественной опасности содеянного;

2) перечислены ли отягчающие/смягчающие обстоятельства;

3) сделано ли указание на личность виновного;

4) присутствует обоснование на связь выбранного наказания с его целями (с исправлением или социальной справедливостью);

5) прописано ли обоснование, почему более мягкая мера ответственности не достигнет целей.

Почти в каждом из приговоров содержалось дословное переписывание ч.3 ст. 60 УК или пара фраз. При выборе наказания судьи цитировали УК без детального описания этих критериев, просто перечисляли необходимые обстоятельства. Вот схожие примеры формулировок (из приговора по ч. 2 ст. 158 УК):

«При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление, и приходит к выводу, что исправление Ч. А. В. может быть достигнуто применением наказания в виде исправительных работ».

Для сравнения выдержка из приговора, вынесенного в другом, отдаленном регионе:

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности и состояние здоровья, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, иные обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ».

Болванки для подсудимых

Да, судьи просто переписывают закон, вместо того чтобы мотивировать свое решение о выборе наказания. Копирование приговоров в судебной практике-норма. Привычное для судейской практики использование болванок и текстов обвинительных заключений в описании преступления не удивит, но при освещении оценки будущего лица в часах и годах и рублях –аналогия и повторяемость поражают.

Идентичные приговоры отличаются только перечнем наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, который приводится просто списком для осужденного. И здесь важно внимательно перечислить такие индивидуальные характеристики. Поскольку если судья забыл указать «наличие иждивенцев», то такой приговор будет точно изменен.

«У нас какая практика: забыл [сделать в приговоре ссылку на имеющуюся у осужденного] хроническую болячку, то приговор изменят. Срежут срок наказания на месяц да на пару недель и больше для вида, — а вот в статистику судьи зачтется как минус отмена. По головке не погладят. Главное — когда пишешь приговор-ничего не упустить».

Саму личность осужденного судьи описывают категориями сухо и бюрократически: «характеризуется положительно / отрицательно», «на учете у нарколога не состоит / состоит с диагнозом…», «ранее судим / не судим», «имеет / не имеет иждивенцев», «имеется смягчающее обстоятельство в виде явки с повинной» и т. д. Иногда вместо подробного обоснования судьи включают формальные отписки и перечисления. Такой «конструктор» встречается в большинстве приговоров: « (не) раскаялся — (не) злоупотребляет спиртным — поэтому необходимо / возможно не изолировать от общества» (нужное подчеркнуть).

Однотипные шаблоны и слова, механически использованные судьями в каждом приговоре, подтверждают: судьи не видят в подсудимых людей.

Вот выдержки из приговоров, вынесенные одним судьей разным осужденным с разницей в несколько недель, и найдите хотя бы пару отличий:

«Суд приходит к твердому убеждению, что применение к подсудимому Сидорову А. А. более мягкого вида наказания не сможет в достаточной степени повлиять на исправление осужденного. В то же время суд считает, что назначение Сидорову А. А. более строгого наказания не будет соответствовать принципу справедливости».

«Суд приходит к твердому убеждению, что применение к подсудимому Суркову А.Б. более мягкого вида наказания не сможет в достаточной степени повлиять на исправление осужденного. В то же время суд считает, что назначение Суркову А.Б. более строгого наказания не будет соответствовать принципу справедливости».

Наглядно: судьи используют готовые формулировки из УК, воспроизводят из текста в текст собственные шаблоны «твердого убеждения», меняя только ФИО осужденных без попыток описать связь между обстоятельствами дела, связать это с личностью осужденного и целями наказания. Это похоже на конвейер, работающий одинаково и предсказуемо по всей стране: российские приговоры удивительно схожи друг с другом. Ни статья, ни размер окончательной санкции на это не влияют.

Попытка судей хотя бы формально, но указать на (не)возможность применения более строгого или мягкого наказания делается примерно в 20% приговоров: суды или упоминают альтернативы и варианты наказания и их неприменимость к именно этому осужденному, или стараются обосновывать свое решение при назначении наказания ниже низшего предела. Но ни в один из приговоров судьи не вносят аргументированные доводы в свободной форме: почему применяется конкретный вид и размер санкций.

Всё сводится к цитатам из закона или переписыванию материалов дела; нет мотивировки наказания, чтобы из текста было ясно: для чего оно назначается. А главное — почему и кому.

Скорость или справедливость почти за час

Возможно причина в нехватке времени. В огромном потоке уголовных дел невозможно на страницах увидеть личность и надолго задуматься об адекватном наказании. В делах, которые рассматриваются в особом порядке, как и в делах, где требуется не более двух судебных заседаний, на подготовку приговора судья в среднем тратит около 50 минут. За это время нужно оценить, принять и продумать логически решение, технически изготовить текст и безошибочно подсчитать наказание.

Многие судьи признаются, что «выходят» в процесс с уже подсчитанной санкцией по материалам дела, еще ни разу в живую не видев подсудимого. А порой наказание назначает вовсе не судья, а его помощник.

Если еще на заре карьеры судья пытается подробно обосновать наказание, логически обосновывать свое решение, то после нескольких отмен в вышестоящей инстанции о таком подходе забывают, отказываются.

«Укажешь в приговоре, например, на хамское отношение к суду, нецензурную брань, на вызывающее поведение к сторонам по делу– что показатель и критерий отношения человека к нормам в обществе. Но это просят вычеркнуть [из текста приговора] и уменьшают [срок наказания]: дескать так нельзя, мы должны писать только правовые категории. Возможно, так и должно быть, хоть я и не соглашусь. Поэтому теперь ограничусь формальной формулировкой, а истинное мнение о человеке оставляю при себе».

Вероятно, в этом личностном конфликте и других причинах заключается проблема качества российских судебных текстов. Метод копирования и использования шаблонов прочно вошел в судейскую практику – так проще и экономит время. Но если мы ожидаем от наказания эффективности и справедливости, заложенной нормами УК, то необходимо остановить «клонирование» и формализм в приговорах, что при установлении виновности лица, так и конкретизации ему наказания.

Юрист с опытом более 20 лет стажем и практикой, 3 высших образования, помогу Вам по различным юридическим вопросам, гражданским, наследственным, семейным делам, трудовым спорам, в производстве по депортации и выдворению, также по административным и арбитражным делам Тел: 8 906 607 29 95 (Вайбер и Ватсап), адрес эл. почты: kabinet.adv@yandex.ru.

Не забывайте про «спасибо» , отзыв-не шаблон и «звёздочки», если мой ответ Вам понравился.

Если Вам нужна дополнительная консультация-задавайте вопросы в «личное сообщение » (написать сообщение) или пишите мне на адрес электронной почты.

1. После разрешения вопросов, указанных в статье 299 настоящего Кодекса, суд переходит к составлению приговора. Он излагается на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

2. Приговор должен быть составлен в полном объеме, при этом написан от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из судей, участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении.

3. Исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозглашения приговора.

4. Если в ходе судебного разбирательства данные о личности потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства не раскрывались, суд в приговоре ссылается на псевдонимы этих лиц (с указанием этого факта).

Любое судопроизводство заканчивается тем, что судья выносит приговор в отношении гражданина, подозреваемого в совершении правонарушения. То, каким образом проходит эта Процедура и какие у нее есть особенности и характеристики, перечислено в гл. 39 УПК РФ. Здесь мы разберем этапы порядка постановления приговора.

Постановление приговора

Согласно п. 28 ст. 5 УПК РФ, приговор — это решение суда о виновности или невиновности гражданина и назначении ему наказания или освобождении от него. Это окончательный ответ на вопрос, решаемый во время судопроизводства.

Внимание! Только по нему лицо может быть признано виновным. Это защищает права и интересы гражданина, обвиняемого в совершении злодеяния, так как подобный вопрос не может решаться каким-то иным способом.

Такой документ состоит из 4 частей:

- вводной;

- описательно-мотивировочной;

- выводе о виновности или невиновности лица;

- резолютивной.

- В первой части указываются место и дата оглашения приговора, название суда, состав суда, данные об участниках процесса, квалификация правонарушения, в котором обвиняется Гражданин.

- Во второй перечисляются причины признания обвинений в отношении гражданина или наличии факторов оправдания лица.

- В последней указываются наказания, применяемые в отношении гражданина, и прочие нюансы, касающиеся исполнения приговора.

Эта структура не может видоизменяться и определяется как единственно возможная для этого документа. Он также не может содержать каких-либо исправлений или помарок.

Само постановление приговора по УПК РФ — это акт реализации права. На основе этого документа государство применяет уголовно-правовую санкцию и защищает общество от опасных элементов.

Процессуальный порядок постановления и провозглашения приговора в уголовном процессе установлен гл. 39 УПК РФ.

Содержание статьи 296 УПК РФ

Согласно статье 296, суд выносит приговор именем РФ. По сути, это единственная процессуальная бумага по уголовному делу, которая постановляется именем государства. Этим она и выделяется среди прочих документов, которые выносятся судом, так как решает такой важный вопрос, как виновность или невиновность гражданина.

Приговор основывается только на тех доказательствах, которые были исследованы во время судебного следствия с участием обеих сторон и с соблюдением процессуальных гарантий, указанных в законодательстве РФ.

Законность, обоснованность и справедливость приговора

Согласно ст. 297 УПК РФ, приговор суда должен обладать следующими характеристиками:

- законность;

- обоснованность;

- справедливость.

Все три фактора у него присутствуют, если он вынесен в соответствии с нормами, указанными в УПК РФ, и основан на верном применении уголовного закона.

Если проанализировать ст. 7 УПК РФ, то можно сделать вывод, что у него должна быть еще одна характеристика — мотивированность. По сути, это его внешнее выражение обоснованности, которое позволяет понять, почему суд принял то или иное решение.

Справедливость как нравственное требование к приговору означает, что суд принял правильное решение по делу, а виновник получил наказание с учетом всех обстоятельств происшествия. Таким образом гарантируются права этому гражданину и соблюдаются все нормы законодательных актов.

Что означает обоснованность приговора суда? Эта характеристика предполагает, что выводы суда основаны на достоверных и всесторонне изученных доказательствах в судопроизводстве и соответствуют всем обстоятельствам происшествия, которые действительно имели место в реальности.

Проверка законности и обоснованности вступившего в законную силу приговора осуществляется в вышестоящем суде, если гражданин ходатайствовал об обжаловании приговора там.

Как провозглашается приговор

Если обоснованность, законность и справедливость приговора соблюдены в качестве его обязательных характеристик, то он оглашается. При этом должны выполняться требования ст. 310 УПК РФ. К ним относятся следующие:

- после того как приговор был подписан, суд возвращается в зал заседаний, и приговор провозглашается (все участники процесса выслушивают его только стоя);

- если гражданин не понимает русский язык в достаточной мере, чтобы усвоить суть приговора, то переводчик переводит ему одновременно с оглашением документа (допускаются два варианта перевода: синхронный или после того, как приговор был зачитан. Их выбирают сам гражданин и переводчик, а их решение приводится в протоколе судопроизводства);

- если гражданин был приговорен к смертной казни, то председатель обязан ему объяснить, что он имеет право ходатайствовать о помиловании;

- когда дело рассматривается в закрытой форме, то суд оглашает только вводную и резолютивную части приговора (если участники ходатайствуют об ознакомлении с полным текстом приговора, то им предоставляется эта возможность со стороны суда).

Порядок и условия освобождения подсудимого из-под стражи

Освобождение подсудимого из-под стражи в зале суда — это процесс, суть которого заключается в том, что гражданин покидает зал заседаний сразу же после окончания судопроизводства в отношении него.

Согласно ст. 311 УПК РФ, гражданин, который подозревается в том, что он совершил Правонарушение, и содержится под стражей, подлежит немедленному освобождению в таких случаях:

- если был вынесен приговор с оправданием;

- в случае оформления акта с обвинением без выбора наказания;

- если акт его содержит, но в то же время освобождает лицо от его исполнения;

- если по приговору гражданин не приговорен к наказанию в виде заключения в тюрьму или его применению, но условно;

- если по акту с обвинением наказание было определено, но отсрочено для исполнения.

В отношении подростков немедленное освобождение из-под стражи применяется, если в качестве наказания ему избрано препровождение в учебное учреждение закрытого типа.

Внимание! Если в приговоре суда содержится информация о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу отменяется, гражданин освобождается немедленно, после того как приговор был оглашен.

Вручение копии приговора

По ст. 312 УПК РФ, сторонам процесса, их представителям и адвокатам вручаются копии приговора в течение первых 5 дней с момента его провозглашения. При этом копии должны содержать полный текст документа.

Это обеспечивает права участников на возможность дальнейшего обжалования приговора. Поэтому копия этого документа вручается в наиболее краткие сроки. Однако на практике для этого может потребоваться указанное в ст. 312 время.

Пострадавшему или ответчику копии отправляются, если они ходатайствуют об этом. Суд не вправе отказывать им в предоставлении приговора, а решение принимает его председатель. Так реализуется один из основных принципов судопроизводства — равенство сторон.

Другие вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора

Они трактуются в ст. 313 УПК РФ. В первой ее части говорится о том, что если у гражданина есть маленькие дети, пожилые родители или прочие члены семьи, нуждающиеся в постоянном уходе, то по постановлению суда им обеспечивается надлежащий уход, а дети помещаются в специальные учреждения.

Их могут также передать другим членам семьи, если они в состоянии им предоставить должный уход. В противном случае государство должно взять на себя обязанности по обеспечению им нормальных условий жизни.

Согласно ч. 2 ст. 313, если у гражданина есть свое жилье или какое-либо иное помещение, которое остается без присмотра, то суд обязан предусмотреть меры по их охране. Они прекращают свое действие в случае предоставления лицу госзащиты.

По ч. 3 ст. 313 УПК РФ, если интересы гражданина представлял адвокат, предоставленный ему бесплатно, то выносится решение суда о размере его вознаграждения за проведенную работу. Сумма определяется с учетом объема уголовного дела, времени, потраченного защитником на изучение материалов, и периода, в течение которого он представлял интересы лица.

В ч. 4 этой же статьи указано, что решения в ч. 1–3 ст. 313 принимаются по ходатайству участников процесса и после провозглашения приговора.

Согласно ч. 5, если гражданин или его адвокат ходатайствуют о получении информации, указанной в п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, то суд не вправе отказать им в этом. Это установлено и ФЗ № 62-ФЗ, который значительно расширил права осужденного.

В этом случае суд выносит постановление, в котором содержится следующая информация:

- сами сведения, запрашиваемые лицом и его защитником;

- их места проживания;

- адреса электронной почты;

- номера телефонов;

- необходимость проинформировать о получении вышеуказанных данных соответствующие госинстанции.

Копия определения направляется и в тот госорган, который занимается исполнением наказания, а также самому гражданину и его адвокату.

Заключение

В конце любого производства по делу в суде выносится приговор. Это документ, содержащий решение по главной проблеме всего процесса — виновен или нет гражданин, в отношении которого осуществляется процедура. В нем также перечисляются наказания, к которым он приговаривается, и прочая информация, относящаяся к итогу дела.

Статья 310 УПК РФ с ми юриста

В ст. 310 УПК РФ сформулирован строгий процессуальный порядок постановления, провозглашения приговора. Российское судопроизводство располагает двумя видами приговоров: обвинительным, в случае однозначно доказанной виновности подсудимого и оправдательным, если отсутствуют объективные доказательства участия обвиняемого лица в правонарушении или действие не имеет состава преступления.Оглашение приговора проводится после возвращения судейского состава из совещательной комнаты. Совещание может продолжаться от нескольких часов до неопределённого времени, в зависимости от сложности рассматриваемого дела.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Процедура оглашения приговора

Порядок постановления и провозглашения приговора вступает в действие при формулировании его текста, который должен быть подписан всей коллегией. Приговор представляет собой многостраничный документ, составленный на официальном языке данной страны.

Он состоит из следующих частей:

- вводной;

- описательной;

- резолютивной.

Текст судебного решения зачитывает председатель суда в присутствии обвиняемого лица.Его отсутствие допустимо при наличии соответствующего ходатайства. Если на суде находятся не все фигуранты уголовного дела, это не препятствует для оглашения судебного вердикта.

Все, кто находится в зале, в том числе судейский состав, слушают вердикт стоя, кроме тех лиц, кому суд позволяет сидеть по объективным причинам.

Текст может быть зачитан как на родном для подсудимого языке, так и на любом другом, предусмотренном в данном государстве. Во втором случае, если обвиняемый не знает язык судопроизводства на достаточном уровне, суд должен подготовить присутствие переводчика к моменту оглашения решения. Текст переводится по ходу его чтения или по окончании.

После чтения приговора, наступает срок для апелляции.Поэтому лицо, осуждённое к лишению свободы, получает разъяснение от председателя суда о возможности обжаловать приговор. Срок, отведённый на апелляцию, не превышает 10 дней после чтения приговора, пока он не будет приведён в исполнение.

Первая редакция ст. 310 УПК РФ сменила ст. 318 УПК РСФСР.

Комментарий к статье

Если возникла необходимость удалить обвиняемого из зала по причине грубого нарушения дисциплины во время процесса, то перед провозглашением итогов процесса, судебный пристав возвращает его обратно, чтобы он слышал его лично.

Ст 310 УПК РФ: порядок постановления и провозглашения приговора процессуальный и особенности

Российское судопроизводство располагает двумя видами приговоров – обвинительным и оправдательным. Каждый из них выносится при наличии определенных обстоятельств. Оглашение приговора осуществляется после возвращения судьи или судейского состава из совещательной комнаты. Существует утвержденный порядок провозглашения решения, его описывает ст. 310 УПК РФ.

О чем статья упк?

Провозглашение приговора является заключительным этапом судебного разбирательства, после которого суд больше не имеет права возвращаться к рассмотрению дела, а в документ не могут вноситься какие-то изменения, за исключением решений апелляционного и кассационного судов.

Существует определенный порядок постановления и провозглашения приговора, который регулируется 310 статьей. Согласно установленным правилам, решение судьи приобретает свою юридическую силу с момента провозглашения. С этого времени также начинает исчисляться срок подачи апелляции, то есть обжалование решения суда.

Для людей, находящихся под стражей, срок обжалования исчисляется с момента вручения копии вынесенного судебного вердикта.

Приговор может оглашаться на судебном заседании не полностью, если дело касается преступлений в сфере экономической деятельности, террористических и экстремистских актов, а также злодеяний, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства.

В подобных ситуациях законом разрешается провозглашение исключительно вводной и резолютивной частей документа. При этом всем участникам разбирательства должен разъясняться порядок ознакомления с полным текстом документа.

Основные положения

Согласно УПК, на протяжении 5 дней со дня провозглашения решения, копии документа должны быть вручены осужденному или оправданному человеку, его защитнику, а еще обвинителю, потерпевшему, гражданскому истцу и другим лицам, чьи интересы были задеты конкретным уголовным производством.

Если вынесен оправдательный или обвинительный приговор без назначения наказания, обвиняемый должен быть освобожден в зале суда с выдачей выписки из документа с указанием об отмене меры пресечения.

- Когда решение принимала коллегия судей, в которой один из судей не сошелся во мнении со своими коллегами, он вправе письменно изложить свое мнение, находясь в совещательной комнате.

- Отдельное постановление несогласного судьи будет в обязательном порядке приобщено к материалам дела и приговору, но в зале суда зачитываться не будет, хотя оно может послужить веским основанием для обращения в апелляционный суд с целью обжалования постановления суда первой инстанции.

- По соответствующему ходатайству участники производства могут ознакомиться с дополнительным постановлением (мнением), но только спустя 10 дней после вступления основного вердикта в силу.

Приговор провозглашается председательствующим в судебном заседании после его подписания всеми судьями (если имелось коллегиальное рассмотрение). Вердикт должен быть провозглашен в присутствии всех заинтересованных сторон в открытом судебном заседании, вне зависимости от того, было ли судебное слушание открытым или закрытым.

Если дело рассматривалось в закрытом режиме, то вердикт провозглашается не полностью. При этом сторонам разъясняется порядок ознакомления с полным текстом документа в особом режиме.

Существуют определенные особенности постановления и провозглашения приговора для иностранных граждан, не понимающих языка, на котором изложен документ. В подобных ситуациях должен быть задействован переводчик, который переводит слова судьи в синхронном порядке или после полного провозглашения приговора озвучивает его на языке, понятном обвиняемому.

После провозглашения приговора судья обязан спросить подсудимого, понятно ли ему решение, и разъяснить всем участникам процесса порядок обжалования документа. Людям, не понимающим язык, на котором провозглашено решение, в течение пяти дней должен быть вручен заверенный документ, переведенный на родной язык.

Судья при наличии несовершеннолетних детей и людей, находящихся на попечительстве осужденного к лишению свободы, выносит решение о передаче их близким родственникам или социальным службам.

При наличии имущества в осужденного, которое остается без присмотра, судья должен вынести решение о его охране.

Если в заседании участвовал Защитник, назначенный государством, судья вправе вынести на рассмотрение вопрос о вознаграждении за его Услуги.

Проблемы провозглашения приговора

Гласность судебного производства подразумевает публичное провозглашение приговора, который должен состоять из понятных и четких выражений. Недопустимо в документе использование неофициальных терминов и выражений, понятных исключительно образованным личностям.

Если приговор составлен несоответственно установленным требованиям, он подлежит обжалованию и отмене. Если в открытом судебном заседании провозглашается только определенная часть приговора, это нарушает основные принципы гласности, соответственно, приговор подлежит отмене.

Вводную и резолютивную части могут провозглашать только при закрытых заседаниях. Законодатель не случайно предусмотрел провозглашение приговора после прения сторон и слова обвиняемого.

Поскольку есть необходимость того, чтобы судьи, удаляясь в совещательную комнату, были под воздействием впечатления, полученного в процессе судебного разбирательства, и не отвлекались ни на что иное.

Несовпадение принятия приговора и его провозглашения говорит о том, что он подлежит отмене.

Многие сталкиваются с проблемой понимания окончания провозглашения приговора. Существует ряд судебных производств, в которых материалы дела настолько объемные, что провозглашение занимает несколько дней. Срок обжалования данного приговора наступает не с момента зачтения приговора, а с момента его окончания.

Нередки случаи, когда дата принятия приговора перечит дате судебного заседания. Подобная ситуация служит наглядным примером нарушения тайны судебного совещания, и делает принятый приговор недействительным.

Курс уголовного процесса

Постановление приговора является завершающим этапом судебного разбирательства. Он состоит из трех элементов: 1) совещания судей;

2) составления приговора; 3) провозглашения приговора.

Совещание судей. Оно начинается после удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора (по завершении произнесения подсудимым последнего слова). При этом суд обязан объявить участникам судебного разбирательства и присутствующей в зале публике время оглашения приговора (ч.

2 ст. 295 УПК РФ). Речь может идти о нескольких часах, днях или даже неделях, что зависит от объема и сложности уголовного дела, поскольку суду необходимо не только разрешить все вопросы, но и составить письменный текст приговора, нередко насчитывающий несколько десятков, а то и сотен страниц.

Совещание суда происходит в так называемой совещательной комнате, т.е. изолированном помещении, доступ в которое исключен для всех, кроме судей, входящих в состав суда по данному уголовному делу. Не допускаются и иные контакты с совещающимися судьями, в том числе по телефону и с помощью других средств телекоммуникации.

В этом проявляется важнейшее правило тайны совещания судей.

Во-первых, никто не должен знать, что происходит в совещательной комнате и каким-либо образом влиять на процесс принятия судом решений; во-вторых, судьи обязаны принимать решения исключительно на основании собственного внутреннего убеждения, сформированного в ходе судебного разбирательства, и собственных правовых знаний, не будучи вправе прибегать к чьей-то консультационной и т.п. помощи извне. При этом отсутствие контактов суда во время совещания с внешним миром следует понимать в юридическом, а не фактическом смысле. Понятно, что в ходе совещания, продолжающегося несколько дней или недель, судьи выходят из совещательной комнаты для обеда, отдыха, уходят по завершении рабочего дня домой и т.д. (ч. 2 ст. 298 УПК РФ). Однако любое их общение вне совещательной комнаты должно иметь исключительно бытовой (повседневный) характер и никоим образом не быть связано с обсуждением вопросов, прямо или косвенно касающихся разрешения уголовного дела.

Совещание судей как таковое (в фактическом смысле) имеет, конечно, место только при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Единоличному судье совещаться не с кем.

Тем не менее на него также распространяется правило «совещательной комнаты» в плане обязанности находиться при постановлении приговора в недоступном для других помещении и запрета общения с внешним миром по любым вопросам, связанным с разрешением уголовного дела.

§ 1. Процессуальные условия и порядок постановления приговора

- § 1. Процессуальные условия и порядок постановления приговора

- Постановление приговора состоит из ряда последовательных действий, проводимых в определенной последовательности и при соблюдении правил, установленных уголовно-процессуальным законом.

- Из анализа ст. 298-301 УПК РФ следует, что постановление приговора включает:

- — совещание судей с обсуждением всех вопросов, подлежащих разрешению в приговоре суда при коллегиальном рассмотрении уголовного дела;

- — принятие соответствующего установленным обстоятельствам уголовного дела решения по каждому из них;

- — составление текста приговора;

- — подписание приговора;

- — внесение в приговор в случае необходимости исправлений с соответствующими оговорками и подписями судей;

- — провозглашение приговора.

Для постановления судом законного, обоснованного и справедливого приговора важное значение имеют процессуальные условия, в которых суд принимает окончательное решение по рассматриваемому им уголовному делу и оформляет его в письменном виде. Учитывая это, Закон достаточно подробно регламентирует порядок работы суда в совещательной комнате при постановлении приговора.

К числу условий постановления законного, обоснованного и справедливого приговора следует отнести: особый порядок обсуждения вопросов при принятии решения по уголовному делу; перечень и последовательность вопросов, которые суд обязан обсудить при постановлении приговора; право судьи на особое мнение; написание текста одним из судей и подписание приговора всем составом суда в совещательной комнате; провозглашение приговора.

Одной из гарантий постановления законного, обоснованного и справедливого приговора является независимость судей и подчинение их только закону. На обеспечение независимости судей и создание им надлежащих условий для работы и направлены прежде всего процессуальные условия постановления приговора, определенные в уголовно-процессуальном законе.

Согласно ст. 295 УПК РФ суд должен удалиться в совещательную комнату немедленно после заслушивания последнего слова подсудимого.

Это необходимо для того, чтобы суд принял решение по уголовному делу под влиянием только что выслушанных судебных прений сторон и последнего слова подсудимого, в которых стороны излагали свою позицию по уголовному делу. Кстати, следует знать, что этому же должно способствовать и положение, закрепленное в ст.

292 УПК РФ, о том, что участники судебных прений вправе по их окончании, но до удаления суда в совещательную комнату представить суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам, которые суд обязан обсудить при постановлении приговора: в частности, по п. 1-6 ст.

299 УПК РФ — вопросы доказанности события преступления, совершения его подсудимым, оценки этого деяния как преступления, предусмотренного конкретной нормой закона, виновности подсудимого в совершении этого преступления, возможности применения наказания к подсудимому с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.

В связи с этим следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, закон, к сожалению, почему-то ограничивает перечень этих вопросов только п. 1-6 ст. 299 УПК РФ. Представляется, что участникам судебных прений следует предоставить более широкие права.

Ведь вопросы, указанные в этой же статье: в п. 7 — какое именно наказание должно быть назначено подсудимому, а при назначении наказания в виде лишения свободы — какой вид исправительного учреждения и режим следует определить подсудимому (п. 9); в п.

8 — имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от наказания, — являются составной частью приговора и непосредственно влияют на его законность, обоснованность и справедливость.

Для принятия правильного решения судом и по иным вопросам, указанным в п. 10-17 ст. 299 УПК РФ, важно знать мнения участников судебного разбирательства.

В связи с этим более логичным видится предоставление права этим лицам представлять суду в письменном виде свои соображения по всем вопросам, разрешаемым в приговоре.

Во-вторых, в законе не урегулирован порядок разъяснения участникам судебного разбирательства этого права.

Представляется, что это право следует разъяснять в подготовительной части судебного разбирательства, чтобы обеспечить им более реальные возможности воспользоваться этим правом.

Зная о предоставленном законом праве, потенциальные участники судебных прений могут заблаговременно обдумать эти вопросы в период судебного разбирательства, обосновать их в своем выступлении в ходе судебных прений и затем представить суду.

Видимо, одной из причин того, что этим правом редко пользуются участники судебного разбирательства, является недостаточно четко урегулированная законом процедура его реализации.

Обсуждение в совещательной комнате вопросов, подлежащих разрешению в приговоре, исключает постороннее воздействие на судей при принятии решения, позволяет им свободно высказывать свое мнение, основанное на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах.

Из правила о тайне совещания судей следует, что никто из них не вправе разглашать суждения, имевшие место во время совещания, что, безусловно, также способствует свободному обмену мнениями судей. На это же направлены и нормы, регулирующие порядок совещания судей при постановлении приговора.

Они сводятся к следующему:

- — руководит совещанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела председательствующий по уголовному делу;

- — председательствующий ставит на разрешение вопросы в порядке, установленном законом (ст. 299 УПК РФ);

Ст 310 УПК РФ: порядок постановления и провозглашения приговора процессуальный и особенности

Определение

Итоговый акт – приговор – представляет собой решение о виновности либо невиновности лица, назначении ему уголовной санкции или освобождении от наказания.

В Конституции закреплено положение, согласно которому гражданин не признается виновным в преступлении, пока вина не доказана в порядке, закрепленном федеральным законодательством, и не зафиксирована в приговоре суда, вступившим в силу. Эта норма указывает на то, что итоговое решение по делу является важнейшим актом и обязывает судебные инстанции неукоснительно выполнять требования законодательства.

Постановление приговора осуществляется от имени Российской Федерации.

Юридическая консультация

Несмотря на кажущуюся простоту применения статьи 310, на практике довольно часто возникают вопросы, связанные с её нюансами. Юридическая консультация поможет разобраться в тонкостях уголовно-процессуального порядка и проконтролировать соблюдение прав сторон при постановлении и провозглашении приговора.

Основания для отвода прокурора в уголовном процессе образец

Далее будут рассмотрены распространённые вопросы и сопутствующие им пояснения квалифицированных юристов:

- Законно ли отсутствие потерпевшего при оглашении обвинения?Статья не обязывает присутствовать потерпевшее лицо во время чтения приговора, так как на этой стадии он не может повлиять на исход суда.

- Может ли суд скрывать текст решения? УПК РФ не наделяет судей полномочием скрывать содержание приговора. Он оглашается сразу после подписания, далее наступает апелляционный срок на его обжалование. Участники судебного разбирательства получают копии судебного решения по соответствующему заявлению. Отсутствие сведений о приговоре в судебной базе данных возможно, если дело касается государственной тайны, неприкосновенности или затрагивает интересы несовершеннолетних. Осуждённые лица, находящиеся под стражей, имеют право ходатайствовать об обжаловании решения суда после предоставления им копий приговора.

- Обязан ли адвокат находиться в суде во время чтения приговора?Стороны обязаны выслушать приговор стоя, так как право ходатайства или обмена информацией между адвокатом и подсудимым не предусмотрено.

- Как скоро отправят отбывать срок осуждённого после оглашения обвинительного приговора?Осуждённое лицо этапируется только при вступлении приговора в силу. При наличии апелляционной жалобы – это с момента постановления решения апелляционной инстанции. Однако чаще всего до этапирования осуждённого проходит не меньше месяца со дня вступления вердикта в законную силу.

Таким образом, судебный приговор представляет собой один из важнейших правовых актов. Все остальные процедуры и документы являются по своему значению вспомогательными и подготавливают необходимые данные для судебного вердикта по тому или иному делу.

Решение суда обретает юридическую силу, только если процесс его провозглашения соответствует всем требованиям закона и не нарушает права сторон. Такова особенность этой процедуры.

Значение решения

Постановление приговора судом, даже без вменения лицу наказания, направлено, с одной стороны, на закрепление государственного порицания (осуждения) гражданина, причастного к преступлению.

С другой стороны, в случае установления вины подсудимого, итоговый акт закрепляет оценку тяжести деяния, степень и характер виновности лица.

Именно поэтому приговор выступает в качестве единственного процессуального документа, обладающего властно-распорядительным действием, принимаемым от имени государства.

Признаки акта

Постановление приговора (обвинительного в частности) должно быть законным, справедливым и обоснованным. Акт будет признан соответствующим нормам права, если при его вынесении соблюдены требования УПК и правильно применены положения уголовного законодательства, а также нормы иных правовых отраслей.

Обоснованность приговора предполагает соответствие выводов, сформулированных судом, фактическим обстоятельствам дела. Свое мнение инстанция должна основывать на исследованных и оцененных в ходе разбирательства объективных и достоверных доказательствах.

Требование справедливости при постановлении приговора касается характеристики решений относительно размера и вида санкции. Согласно ст.

60 УК, суд при вменении наказания должен принять во внимание степень и характер опасности преступления, особенности личности виновного, факты, смягчающие и ужесточающие ответственность.

Немаловажное значение имеет влияние санкции на исправление виновного и условия жизни близких ему людей (членов семьи).

Согласно положениям статьи 389.19 УПК, несправедливым следует считать приговор, в соответствии с которым гражданину было вменено наказание, несоразмерное совершенному деянию, не соответствующее личности подсудимого, а также хотя и не выходящее за рамки, установленные уголовной статьей, но по размеру и виду является несправедливым в силу излишней мягкости или строгости.

Общий порядок постановления приговора

Суд принимает итоговое решение по делу в совещательной комнате. При формулировании его содержания могут присутствовать только судьи, участвующие в разбирательстве данного дела.

Совещательную комнату во время постановления приговора охраняет пристав, обеспечивая соблюдение установленного порядка работы судебной инстанции. Он обязан не допускать в помещение посторонних.

Таким образом, обеспечивается сохранение тайны совещания.

Оно гарантируется тем, что итоговое решение, вынесенное с нарушением конфиденциальности, подлежит отмене в силу положений 8 пункта 2 части статьи 389.19 УПК.

В течение дня и по его окончании судьи могут сделать перерыв и выйти из совещательной комнаты. При этом они не должны разглашать суждения, озвученные в ходе обсуждения и постановления приговора либо другим способом нарушать конфиденциальность совещания.

Вопросы, разрешаемые судом

В соответствии с частью 1 299 статьи УПК, при постановлении приговора устанавливаются следующие обстоятельства:

- Доказано ли, что деяние, в причастности к которому обвиняется гражданин, действительно имело место.

- Доказано ли, что деяние совершил Подсудимый.

- Признается ли содеянное преступлением, каким пунктом, частью, нормой УК за него устанавливается наказание.

- Виновен ли гражданин в преступлении.

- Должно ли быть вменено наказание подсудимому.

- Выявлены ли обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность.

- Имеются ли причины (основания) для переквалификации деяния, в совершении которого обвиняется лицо, на менее тяжкую категорию в соответствии с 6 частью 15 статьи УК.

- Какое именно наказание должно быть вменено подсудимому.

- Есть ли основания для замены лишения свободы принудительными работами по правилам, закрепленным статьей 72.1 УК.

- Имеются ли основания для вынесения приговора без вменения наказания или для освобождения от санкций.

- Какое исправительное учреждение и режим пребывания в нем следует установить подсудимому. Данный вопрос решается в случае вменения лицу наказания в виде тюремного заключения.

- Должен ли быть удовлетворен гражданский Иск, в каком размере и в чью пользу.

- Является ли доказанным факт получения ценностей преступным способом или использования имущества, подлежащего конфискации, в противоправных целях, в т. ч. для финансирования терроризма, преступного сообщества, организованной группы и пр.

- Как определить судьбу имущества, находящегося под арестом, для обеспечения иска или конфискации.

- Как следует поступить с собранными вещественными доказательствами.

- Как распределить Судебные расходы.

- Необходимо ли суду в случаях, установленных 48 статьей УК, лишить гражданина воинского, почетного или специального звания, государственных наград либо классного чина.

- Имеется ли основание для применения принудительных медицинских мер в случаях, установленных 99 статьей УК.

- Возможно ли применение воспитательных мер в порядке, закрепленном ст. 90-91 УК.

- Нужно ли отменять или изменять меру пресечения.

Если лицу предъявлено обвинение в нескольких деяниях, суд разрешает вопросы, указанные в пунктах 1-7 1 части 299 статьи УПК, отдельно по каждому из них.

Если в преступлении обвиняется несколько граждан, соответствующие вопросы разрешаются в отношении каждого лица в отдельности. При этом должна быть определена роль и степень участия подсудимых в деянии.

Что делать, если человек занял деньги и не отдает?

Дело Замураева: текст приговора суда

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Кострома 01 ноября 2010 года.

Судья Свердловского районного суда г.Костромы Трифонова B.C., с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Костромы Подтурова И.К., подсудимого Замураева Романа Владимировича, защитника — адвоката Королькова В.Г.

, представившего удостоверение №71, ордер №000181, защитника Легонькова В.М., при секретаре Болотовой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Замураева Романа Владимировича, 24 ноября 1977 года рождения, уроженца г.

Шарьи Костромской области, гражданина РФ, проживающего в г.Костроме ул.Никитская дом 100 кв.66, зарегистрированного в г.Костроме ул. Терешковой дом 8 кв.16 ком.

1, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего ООО «Информ-Сервис» специалистом по работе на конкурентном рынке, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Замураев Р.В.

обвиняется в том, что он в достоверно неустановленный следствием период, но до 15 июля 2009 года, являясь членом официально незарегистрированного общественного движения «Армия воли народа»(далее АВН), целью которого было принятие закона об ответственности власти перед народом, поддерживая интересы данного движения, имея умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к определенной социальной группе, путем использования средств массовой информации, находясь по месту своего жительства по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66, со своего персонального компьютера, с целью пропаганды на территории Костромской области и привлечения в ряды АВН новых сторонников, разместил в ресурсах сети Интернет на домашней странице www.kosnet.ru/~delokrat, принадлежащей Замураевой Д.В., зарегистрированной по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66, информационный материал «Ты избрал — тебе судить!», текст которого, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержит призывы и побуждения к действию, направленному на осуждение людей, не присоединившихся к АВН. содержит уничижительные характеристики данных людей, то есть лиц, принадлежащих к определенной социальной группе, а именно, не присоединившихся к АВН, тем самым, Замураев Р.В. совершил действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку принадлежности к определенной социальной группе. Кроме того, текст указанной статьи, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержит высказывания, которые передают враждебный и насильственный характер действий по отношению к Президенту РФ и членам Федерального собрания РФ, то есть к определенной социальной группе людей, а именно, представителям исполнительной и законодательной власти страны.

Тем самым, Замураев Р.В. обвиняется в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.

1 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием средств массовой информации.

В судебном заседании подсудимый Замураев Р.В. вину по предъявленному ему обвинению не признал и показал следующее.

С 2004года он познакомился с книгами, из которых узнал об ответственности власти перед народом, узнал о законопроекте «Ты избрал — тебе судить», и в 2006году он разместил на домашней страничке данный законопроект с целью пропаганды данной идеи и проведения референдума для принятия данного закона.

Цели негативной оценки какой-либо социальной группы он не преследовал, также не давал негативной оценки власти, а хотел установить социальную справедливость в обществе, так как Президент РФ и депутаты должны нести ответственность за свою деятельность, если в результате ее ухудшается жизнь народа, наше государство должно быть демократичнее.

«Армия воли народа» — это будущая инициативная группа для проведения референдума, общественное движение. Любой человек, который является сторонником этой идеи, может быть членом «Армии воли народа». Всё общение между членами АВН проводится, в основном, через Интернет, через почту.

Указание в законопроекте на необходимость собрать «20-50тысяч бойцов» подразумевает следующее. Это количество лиц, необходимое для проведения референдума. Боец — это человек, который готов отстаивать идею. Автором законопроекта «Ты избрал — тебе судить!» является Мухин Ю.И.

Он (Замураев) лишь разместил на своей домашней странице в сети Интернет указанный законопроект, также вносил в него изменения, которые вносятся в любой законопроект, а также он указал свой номер телефона для того, чтобы те, кто желает присоединиться к АВН, могли связаться с ним. В настоящее время ему известно, что в Федеральном списке экстремистских материалов Минюста значится листовка с названием «Ты избрал — тебе судить», но он на своем сайте размещал не листовку, а законопроект.

В подтверждение инкриминируемого Замураеву Р.В. деяния государственным обвинением суду представлены следующие доказательства:

Рапорт старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизма н/п УВД по Костромской области Смирнова А.Л. от 15.07.2009года, согласно которому в ходе мониторинга сети Интернет на сайте с доменным именем www.kosnet.

ru/~delokrat был обнаружен информационный материал под заголовком «Ты избрал — тебе судить!», в котором имеются языковые средства по смысловому содержанию включающие слова, являющиеся призывами к осуществлению каких-либо насильственных действий по отношению к лицам какой-либо социальной группы, к осуществлению экстремистской деятельности, а также слова, возбуждающие социальную вражду либо рознь.(л.д. 5);

Протокол явки с повинной Замураева Р.В. от 28.07.2009 года, из которого следует, что он (Замураев), примерно, в 2006 году на сайте www.kosnet.

ru/~delokrat он разместил материал, включающий в себя проект закона «О суде народа РФ над президентом и членами Федерального собрания РФ», который вводил механизм ответственности власти перед народом.

Кроме этого, он вносил изменения, касающиеся доработки закона, последний раз — в конце 2008 года. Материалы на сайт он выкладывал с целью пропаганды проекта данного закона(л.д. 71);

Показания свидетеля Шестерова В.А., оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что он состоит в движении «Левый фронт», которое официально нигде не зарегистрировано.

Движение «Левый фронт» пропагандирует построение социализма в России. Ему известно, что Замураев Р.В.

состоял в движении «Армия воли народа» (АВН), которое пропагандировало интересы социальных прав граждан, ответственность власти перед народом(л.д. 155-157);

Что такое судебное решение

Судебное решение — это выносимое именем государства постановление относительно существа спора сторон в исковом производстве, а также относительно объекта процесса в деле особого производства или в деле, возникшем из административно-правовых отношений.

- Обычное (основное) решение представляет собой судебный акт, которым дело разрешается по существу в суде первой инстанции и которое полностью отвечает предъявляемым законодательством требованиям к такого рода судебным постановлениям.

Правовая природа судебного решения:

- решение суда — это акт правосудия, ради которого возбуждалось дело, поскольку посредством именно этого акта осуществляется защита нарушенного или оспариваемого права, независимо от того, удовлетворен иск или в его удовлетворении отказано. Во всех случаях судебное решение выступает как акт защиты индивидуальных прав и охраняемых законом интересов спорящих сторон.

- вследствие его принятия ранее спорное материально-правовое отношение обретает строгую определенность, устойчивость, общеобязательность.

Решение определяется как постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу и принимается именем Российской Федерации (ч. 1 ст. 194 ГПК РФ). В документе окончательно разрешается вопрос об охране и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В решении всегда содержится вывод суда о применении определенной нормы права к конкретному жизненному случаю, материально-правовым отношениям между основными участниками процесса — сторонами.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении №23 от «19» декабря 2003 года «О судебном решении» обратил внимание на то, что решение должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ). Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Суд принуждает стороны к определенному поведению. Нарушение предписания суда может повлечь за собой определенные юридические последствия: принудительное исполнение, административное или уголовное наказание, взыскание убытков. Решение обязательно не только для сторон, но и для всех граждан, должностных лиц, органов государства, это акт правосудия, и в этом его суть.

Виды решение

В гражданском процессуальном законодательстве различают виды решений:

- обычные,

- заочные,

- промежуточные,

- дополнительные,

- частичные,

- и условные.

Обычное (основное), или окончательное, решение представляет собой нормальный вид судебного решения, выносимого с соблюдением всех правил рассмотрения дела в суде первой инстанции и полностью разрешающее дело по существу.

Заочное решение представляет собой решение, выносимое в отсутствие хотя бы одной стороны. В случаях, указанных в законе, суд может вынести заочно обычное (окончательное) решение. Например, если сторона просила суд рассмотреть дело в её отсутствие, а суд считает это возможным по имеющимся в его распоряжении материалам. Под заочным, или состязательным, решением понимается решение, вынесенное судом в отсутствие ответчика, извещенного судом о времени и месте рассмотрении дела, но не явившемся и не заявившем письменной просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие.

Особым видом судебного постановления является судебный приказ. Он представляет собой постановление судьи о принудительном исполнении требования кредитора о взыскании с должника денежных сумм либо движимого имущества. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа.

Состав судебного решения

Решение суда состоит из следующих частей:

В вводной части должно быть указаны:

- дата и место принятия решения суда,

- наименование суда, принявшего решение,

- состав суда,

- секретарь судебного заседания,

- стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители,

- предмет спора или заявленное требование.

- дата и место принятия решения суда,

- наименование суда, принявшего решение,

- состав суда,

- секретарь судебного заседания,

- стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители,

- предмет спора или заявленное требование.

Описательная часть решения суда должна содержать указание на

- требование истца,

- возражения ответчика и

- объяснения других лиц, участвующих в деле.

- требование истца,

- возражения ответчика и

- объяснения других лиц, участвующих в деле.

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны;

- обстоятельства дела, установленные судом;

- доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах;

- доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;

- законы, которыми руководствовался суд.

- обстоятельства дела, установленные судом;

- доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах;

- доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;

- законы, которыми руководствовался суд.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств.

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда

- об удовлетворении иска либо

- об отказе в удовлетворении иска полностью или в части,

- указание на распределение судебных расходов,

- срок и порядок обжалования решения суда.

- об удовлетворении иска либо

- об отказе в удовлетворении иска полностью или в части,

- указание на распределение судебных расходов,

- срок и порядок обжалования решения суда.

Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.

- законность и обоснованность (ст. 195 ГПК РФ);

- определенность;

- безусловность;

- полнота.

Требования, предъявляемые к судебным решениям