УСТНЫЕ

СОЧИНЕНИЯ

Еще в 18 веке М.В.Ломоносов в «Кратком

руководстве к красноречию говорил о необходимости работы над умением мыслить,

рассуждать, доказывать и убеждать. Вопросы развития речи интересовали

Ф.И.Буслаева, автора первой методической работы «О преподавании отечественного

языка» (1844). К.Д.Ушинский считал родной язык главным, центральным предметом,

основой духовного развития детей, основой познания мира. Он писал: «Изучение

каждого предмета передается ребенку, усваивается им и выражается всегда в форме

слова. Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или

вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им

свободно в устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного

недостатка при изучении всякого другого предмета…»

Работа по

развитию речи учащихся в школе многогранна. Одна из ее направлений – написание

сочинений разных видов.

Писать

сочинения школьнику всегда трудно, еще труднее работать над устным сочинением.

Сочинение –

это первые попытки ребенка выразить окружающий его мир во внутреннем своем

отображении, высказать свое отношение к каким-то проблемам. Сочинение

заставляет человека упорядочить свои мысли в соответствии с требованиями

времени, учит красиво высказываться, кроме этого обогащает язык и учит

грамотности. В начале своей педагогической деятельности я испытывала большие

трудности, когда готовилась к урокам по развитию речи (работа над сочинением).

Ведь хороших подробных разработок к урокам по развитию речи (в частности, к

урокам по подготовке написания сочинений) нет. Есть общие фразы. Схемы урока,

а учителю, на мой взгляд, необходим подобранный материал к уроку, начиная с

целей и задач и заканчивая выводами и даже примерными ответами учащихся.

Творчески работающему педагогу такие пособия помогут найти свой стиль работы, а

любому другому – хотя бы грамотно провести урок. Одним из приемов, которым я

пользуюсь, придающим эмоциональную настроенность урокам по развитию речи, стало

необычное начало, с музыки, стихотворения, загадок, скороговорок, настраивающих

ребят на соответствующую тему.

Все

сочинения как письменные, так и устные составляются по плану. От готовых планов

дети подводятся к коллективному составлению плана сочинения, а затем и к

самостоятельной работе над ними. Что является важной целью в обучении выражения

своих мыслей в разных видах сочинений.

К различным

видам сочинений даются вопросы для подготовительной беседы. Основная задача

этих вопросов – привести в систему впечатления и наблюдения детей, помочь им

осознать свой жизненный опыт, определить отношение к тем фактам, которые

составляют сюжет рассказа. Если сочинения проводятся по сюжетным картинам или

экранным пособиям, то даются вопросы для выявления их содержания.

К каждому

устному рассказу и письменному сочинению даются слова, к ним предлагаются

синонимы, учащиеся их используют по-своему усмотрению.

Тематика

устных сочинений определяется программой по литературе, но в основе их лежат

личные впечатления и наблюдения.

Человек всю

жизнь совершенствует свою речь, овладевает богатством языка. Каждый возрастной

этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Устное сочинение является

важнейшим методом воспитания ребенка. Потому что при изложении своих мыслей он

приучается концентрировать свои мысли на объекте изучения, анализировать, затем

правильно формулирует свои идеи, приходит к какому-нибудь выводу. В конечном

счете, обучение учащихся систематизировать свои мысли, впечатления, подбирать

нужные словаи синтаксические конструкции способствует развитию личности,

формированию творческих способностей учащихся.

5 КЛАСС

Цели:

·

Закрепить

приемы логического мышления, умения оценить предметы с разных сторон, находить

общие и отличительные признаки слов;

·

Развить чувство

ритма и стихотворного размера, эстетического чувства, гибкость мышления:

·

Расширять

словарный запас учащихся:

·

Научить

работать в коллективе, прислушиваться к мнению товарищей

Тема 1 Последний лист осени

Вопросы и задания:

1.

Продумайте содержание

своего сочинения, последовательность изложения, составьте план.

2.

Проследите, какие

изменения в природе говорят о приближении зимы. Составьте предложения по их

началу: 1) Сегодня-завтра все… 2) Птицы … 3) На ветке зваными гостями … 4) На

облетевшей березе …

3.

Допишите предложения,

подобрав наиболее выразительные сравнения:

1)

… лежат в лужице колючки

от елок.

2)

Сидит заяц … на виду у

всего света.

3)

Листок по невидимой горке

скользит и … ложится в зеленую шапку кукушкина льна.

4.

Слова для справок: погожий

(день), забелеет, жухнет, оцепеневший (лес), свиристель, хрустнуло,

вздрагивает.

.

Тема 2 Моя родная улица

Вопросы и задания:

1.

Подумайте, почему улица

называется родной.

2.

Составьте план сочинения и

запишите его.

3.

Что вы знаете о названии

своей улицы?

4.

Что вы знаете об истории

своей улицы?

5.

Слова для справок: новостройки,

протяженность, проспект, тротуар, шоссе.

·

Составление ассоциативного куста со словом Родина.

- Мозговая атака

—

Мы сейчас сделали вывод, что Родина — это и город, и мама, и папа, и

школа.

—

А улица — это Родина? •

—

Как появились улицы?

—

На какой улице ты живешь?

—

На какой улице построена наша школа?

—

Знаете ли вы, в честь кого названа улица Кольцова? Скляренко? Куприна?

—

Представьте себе, что у нас на уроке произошло чудо, и мы пустились в

путешествие по улице Куприна. Хотите в путешествие? Тогда отправляемся?

Рассказ учителя об истории создания улицы А.Куприна.

Возник наш город давно еще в 19 веке, когда началось строительство

металлургического завода. Но жители уже давно добывали горючий камень, строили

шахты, ремонтные мастерские. Город тогда назывался Юзовка. 120 лет назад в

Юзовке работал писатель Александр Куприн, который в своих произведениях описал

красоту Донецкого края, мужество металлургов и шахтеров.

6 КЛАСС

Цель:

·

повторить,

закрепить, расширить и углубить знания учащихся о стилях и типах речи;

·

формировать

навыки изложения материала в соответствующем стиле;

·

развивать

связную устную и письменную речь учащихся в процессе выполнения творческих,

видов аналитических и проблемных работ;

·

способствовать

развитию умений;

·

обобщать,

конкретизировать, отбирать нужный для раскрытия темы материал;

·

воспитывать в

детях стремление мечтать и фантазировать, верить в торжество добра и

справедливости.

Тема 1 Друзья познаются в беде

Вопросы и задания:

1.

Подумайте, какое значение

имеет слово друзья? Можно ли его заменить синонимами товарищи, приятели?

2.

Составьте план вашего

сочинения.

3.

Подумайте, какой тип речи

уместнее использовать при раскрытии данной темы.

4.

Повторите понятие о

диалоге, правила оформления диалога в письменной речи.

5.

Слова для справок: преданность,

искренно, доверие, задушевно.

6.

Вспомните, какие вы знаете

пословицы и поговорки о дружбе.

Пословицы

о дружбе

Тема 2 Не только радость, но и обязанность

Вопросы и задания:

1. В данном сочинении учащиеся должны высказать свое мнение по поводу

отношения к домашним животным. Желательно построить свое высказывание в форме

рассуждения.

2.

Примерное начало

сочинения: «Наверное, очень многие хотят иметь дома какое-нибудь животное. Но

могут далеко не все. И не только потому, что не позволяют условия. Домашнее

животное – это не только радость, но и забота, обязанность, необходимость

чем-то поступиться…»

3.

Слова для справок: выводить

гулять, живое сушество, многие не выдерживают, отдают, продают, выбрасывают,

тощие, злые, с потухшими глазами, кто-то обрек их, не дрогнула рука, не

дрогнуло сердце.

4.

Включить в текст сочинения

примеры из жизни.

7класс

ЦЕЛИ:

·

дать понятие об

описательном обороте как лексическом средстве связи предложений в тексте:

·

повторить, что

такое тема широкая и узкая, что такое эпиграф, идея текста:

·

развивать речь

учащихся, пополнять словарный запас:

·

учить

составлять связный текст на основе накопленного материала.

Тема 1 Вкус труда

Вопросы и задания:

1.

Сравнить пословицы: «Без

дела жить – только небо коптить», «Труд человека кормит». Как вы понимаете их ?

2.

Ответьте на следующие

вопросы:

1)

Как вы понимаете смысл

выражения «вкус труда»?

2)

Что вырабатывает у

человека постоянная привычка к труду?

3)

Чем создано все то, что

окружает нас в повседневной жизни?

4)

Как вы понимаете выражение

«оставить след на земле»?

3.

Объясните правописание

следующих слов: незначительный, сиюминутный, настойчивость, повседневный,

обновляемый, выдающийся, гениальный, труженик.

4. Основные мысли в своем сочинении постарайтесь передать обобщенно,

сжато. За основу возьмите следующий план:

1) Труд сделал человека человеком.

2)

Все в повседневной жизни

создано трудом

3)

Труд вырабатывает лучшие

качества человека.

4)

Выдающиеся люди – это

великие труженики.

Труд (ИЗ МАТЕРИАЛОВ Википедии)

Труд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида иобщества. В процессе этой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям

предметы природы, использует механические, физические и химические свойства

предметов и явлений природы и заставляет их взаимно влиять друг на друга для

достижения заранее намеченной цели

«Труд» — картина Форда

Мэдокса Брауна (середина

XIX века)

Тема 2 Черемуха – дерево весны

Вопросы и задания:

1.Подумайте,

какое свое название вы смогли бы предложить по этой теме.

2.

В своем сочинении постарайтесь выразить свое

отношение к черемухе: любите ли вы ее или нет и почему.

3.

Составьте план. Например:

1) Похожая на облако

2) Гибель дерева.

3) Беречь полезное растение.

4) Свойства черемухи.

4.

Обратите внимание на сравнение черемухи с облаком.

С чем еще можно сравнить черемуху? Подберите такие сравнения.

5.

Подумайте, можно ли использовать следующие

предложения: Грустно качает черемуха поломанными ветками. Весной дерево

белое, пушистое. Соком костянок черемухи подкрашивают фруктовые воды, конфеты,

мармелад.

«Черемуха» Сергей Есенин

Черемуха душистая

С весною расцвела

И ветки золотистые,

Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная

Сползает по коре,

Под нею зелень пряная

Сияет в серебре.

А рядом, у проталинки,

В траве, между корней,

Бежит, струится маленький

Серебряный ручей.

Черемуха душистая

Развесившись, стоит,

А зелень золотистая

На солнышке горит.

Ручей волной гремучею

Все ветки обдает

И вкрадчиво под кручею

Ей песенки поет.

8

класс

Цели:

·

повторить

ранее изученные сведения о типах и стилях речи ; — исследовать теоретический

материал для выявления специфики публицистического жанра « статья »; —

использовать полученные теоретические знания о жанре на практике развивать в

себе морально — этические навыки;

·

через исследование жанра «статья» расширить полученные ранее

знания о публицистическом стиле речи;

·

формировать

умение строить текст в определённой композиционной форме;

·

систематизировать

собранный материал;

·

формировать

навыки самоконтроля;

·

провести

речевую подготовку с целью предупреждения речевых недочётов и грамматических

ошибок в сочинениях

Тема

1

Одна, единственная, твоя профессия

Вопросы и задания:

1. Как вы понимаете выражение «одна, единственная, твоя профессия»?

2. Продумайте и составьте план сочинения. Например:

1) Маленькое чудо.

2) Рождение мечты.

3) …

3. Какая профессия вас привлекает и почему? Расскажите об этом.

4. Выясните значение таких слов как психолог и социолог. Почему именно

представители этих профессий должны воспитывать у школьников определенное

представление к профессии?

5. Повторите правила постановки знаков препинания в предложениях с

однородными членами и в сложных предложениях.

Советы школьникам по

выбору профессии

·

Уделите достаточно внимания обдумыванию вопроса, кем бы

вы хотели быть, какую профессию получить хотя бы на первом этапе своей

самостоятельной жизни. Не послушайте лишнюю аудиокассету, не посмотрите лишний

фильм, а подумайте о выборе профессии. А лучше – не раз и не два.

·

Познакомьтесь с требованиями, предъявляемыми профессией, с

точки зрения своего здоровья, характера, усидчивости, инициативности, умения

устанавливать деловые контакты, вести разговор, желания учиться в последующем.

Ведь получение профессии – это только начало профессионального роста.

·

Не обращайте внимания, если вам скажут, что профессия, которую

вы хотите получить, не для вас. Знаменитый ученый Альберт Эйнштейн математику

даже на тройку знал слабовато. Его не единожды математик называл тупицей и

добавлял: «Он никогда ничего не добьется». Но ошибся: фамилию учителя давно

забыли, а Эйнштейна знает весь мир!

·

Советуйтесь с родителями по поводу своего выбора. Но помните:

если кто-то из родителей будет вам говорить, что им нравится та или иная

профессия и они хотели бы вас видеть в ней, – это их предпочтения, но никак не ваши. Только

если эти предпочтения совпадают с вашими – к ним следует прислушаться. В другом

случае решайте сами. Это

должен быть ваш выбор. Вам работать по этой профессии.

Она должна нравиться именно

вам!

·

Если вы еще не разобрались в своем характере – узнайте, какую литературу по

этому вопросу почитать. Обратитесь к школьному психологу. Чем больше знаешь по

этому вопросу – тем проще сделать выбор. Полагаем, вы сами догадываетесь, что

свойства характера и требования к профессии бухгалтера, экономиста, юриста,

менеджера, продавца, наладчика оборудования, предпринимателя несколько разные.

Помните: психологи утверждают, что существует около 30 типов талантов

(интеллектов), из них 12 наиболее выраженных. А в каждом из них есть по четыре.

Разница только в силе, с которой они в нас заложены. Но наиболее часто

встречаются следующие:

Тема

2

Воспитание воли

Вопросы и задания:

1.

Подберите еще варианты

названий текста, определите его основную мысль.

2.

Ответьте на следующие

вопросы:

1)

Почему важно изучить свой

день? Как это сделать?

2)

От чего крепче становится

воля человека?

3)

Как вы понимаете выражение

«начать новую жизнь»?

3.

Согласны ли вы с

утверждением: «Нескончаемая цепочка «должен – сделал, должен – сделал» сама

проводит нас по жизни»?

4.

Обратите внимание на

написание слов: резерв, прожектерские планы,

расчет, преодолеть, чувствовать.

5. Повторите знаки препинания при

прямой речи и в сложных предложениях.

Признавшись в своей слабости,

человек становится сильным.

О. Бальзак

Только в силе воли заключается

условие наших успехов на избранном поприще.

В. Белинский

Что такое воля как не мысль,

переходящая в дело?

А. Бестужев-Марлинский

Высшим отличием человека

является упорство в преодолении жестоких препятствий.

Л. Бетховен

Различие между упорством и

упрямством в том, что первое имеет своим источником сильное желание, а второе,

напротив, сильное нежелание.

Г. Бичер

Решительность и воля часто

дают слабому уму превосходство над более сильным.

У. Берт

Тот,

кто способен все вынести, может решиться на все.

Л. Вовенарг

9 класс

Цели:

·

развивать

умения вдумываться в тему сочинения, составлять цитатный план, собирать и

систематизировать материал для сочинения, составлять цитатный план, собирать и

систематизировать материал для сочинения;

·

формировать

умение формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать;

·

развивать

мыслительную деятельность и творческие способности школьников;

·

развивать

речевую культуру учащихся, память и умение пересказывать;

·

воспитывать

любовь к Родине, убеждение в том, что жизнь каждого из нас, внутреннее

становление человека немыслимы безбескорыстной любви к Родине.

Тема

1

Мой характер – мое достоинство

Вопросы и задания:

1. Греческий врач Гиппократ, живший в 460-377 гг до н.э., уловил среди

необъятного разнообразия вариаций человеческого поведения некоторые общие

черты, позволяющие разделить людей в зависимость от их темперамента на

несколько основных типов: холерический, сангвинический, флегматический и

меланхолический. К какому типу вы бы отнесли свой тип характера? Каковы

достоинства и недостатки данного типа?

2. Продумайте содержание своего сочинения, составьте план.

3. Подберите синонимы к словам характер, концентрировать, ориентация.

4. Повторите правила правописания и сочетания слов: исследование,

профессиональный, инициативный, свойственны, касаться, раз и навсегда.

5. Обратите внимание на построение предложений с однородными членами

предложения.

Тест «Твой характер в твоих руках»

1. Сплетите пальцы рук в

замок…

Если верхним окажется большой палец левой

руки, напишите на листе бумаги букву «Л», если большой палец правой руки —

букву «П».

2. Прицельтесь в невидимую мишень…

Если для этого Вы пользуетесь левым глазом,

закрывая правый, напишите букву «Л», если наоборот — «П».

3. Скрестите руки на груди, приняв позу

Наполеона…

Если кисть левой руки окажется лежащей

сверху, пометьте это буквой «Л», если правой — буквой «П».

4. Поаплодируйте…

Если Вы бьёте левой ладонью по

правой, то это буква «Л», если правая ладонь активнее — буква «П».

Оцените результат по сочетанию букв:

«ПППП» (100-процентный правша) — консерватизм, ориентация на стереотипы,

бесконфликтность, нежелание спорить и ссориться.

«ПППЛ» — наиболее яркая черта характера — нерешительность.

«ППЛП» — очень контактный тип характера. Кокетство, решительность, чувство

юмора, артистизм. (Чаще у женщин…)

«ППЛЛ» — редкое сочетание. Характер близок к предыдущему, но более мягкий.

«ПЛПП» — аналитический склад ума и мягкость. Медленное привыкание, осторожность

в отношениях, терпимость и некоторая холодность. (Чаще у женщин…)

«ПЛПЛ» — самое редкое сочетание. Беззащитность, подвеженность различному

влиянию. (Чаще у женщин…)

«ЛППП» — частое сочетание. Эмоциональность, нехватка упорства и настойчивости в

решении важных вопросов, подверженность чужому влиянию хорошая

приспособляемость, дружелюбие и лёгкое вхождение в контакт.

«ЛППЛ» — большая, чем в предыдущем случае, мягкость характера, наивность.

«ЛЛПП» — дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов и склонность

к самоанализу.

«ЛЛПЛ» — простодушие, мягкость, доверчивость.

«ЛЛЛП» — эмоциональность, энергичность и решительность.

«ЛЛЛЛ» (100-процентный левша) — «антиконсервативный тип характера». Способность

взглянуть на старое по-новому. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм,

эгоизм, упрямство, иногда доходящее до замкнутости.

«ЛПЛП» — самый сильный тип характера. Неспособность менять свою точку зрения,

энергичность, упорство в достижении поставленных целей.

«ЛПЛЛ» — схож с предыдущим типом характера, но более неустойчив, склонен к

самоанализу. Испытывает трудности в приобретении друзей.

«ПЛЛП» — лёгкий характер, умение избегать конфликты, лёгкость в общении и

заведении знакомств, частая смена увлечений.

«ПЛЛЛ» — непостоянство и независимость, желание всё сделать самому.

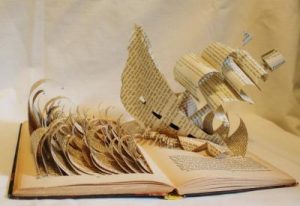

Тема 2 Книги, без которых я не могу

обойтись

Вопросы и задания:

1. Текст возможно построить в форме рассуждения «Любимая книга».

2. Подумайте, без каких книг не можете обойтись вы? Обоснуйте свой выбор.

3. Продумайте композицию своего сочинения, составьте план.

Схема построения текста

Рассуждение-объяснение

1-е рассуждение-доказательство

2-е

рассуждение-доказательство

3-е рассуждение-доказательство

Обратите

внимание на особенности построения рассуждений-доказательств, обоснуйте тезис,

аргументы, сделайте вывод, поддкрепленный примерами.

4.

Продумайте средства

эмоционального воздействия на слушателя: повторы, параллельное построение, ряды

однородных членов.

5.

Сделайте самостоятельный

отбор произведений, руководствуясь своим вкусом, своими склонностями и

интересами, расскажите о них и своем отношении к этим произведениям.

10

лучших

книг: мировая классика

Гомер «Одиссея» и «Илиада»

Чарльз Диккенс «Приключения

Оливера Твиста»

Джейн Остин «Гордость и

предубеждение»

Иоганн Вольфганг фон Гете

«Фауст»

Эрих Мария Ремарк«Триумфальная

арка»

Федор Михайлович Достоевский

«Преступление и наказание»

Лев Николаевич Толстой «Война

и мир»

Габриэль Гарсиа Маркес «Сто

лет одиночества»

Хулио Кортасар «Игра в

классики»

Вопрос «как правильно написать сочинение» заставляет понервничать многих школьников, в особенности, если речь идет о сочинении для ЕГЭ. Рассмотрим, как правильно писать сочинения по русскому языку и литературе.

Что такое сочинение

Это письменное задание, где учащийся должен показать свои умения излагать мысли и грамотно все оформить. Это задание помогает преподавателю оценить не только навыки написания, но и знание орфографии и пунктуации.

Чтобы получить высокий балл необходимо придерживаться заданной структуры, проявить все свои языковые способности и верно решить поставленную проблему.

Сочинение не получится написать в тех случаях, если учащийся мало читает и не уделяет внимание общему развитию, не умеет грамотно формулировать мысли и не понимает основ коммуникации.

Виды сочинений

Существует несколько видов сочинений. Самые популярные из них это: рассуждение, повествование, сообщение на заданную тему, сравнительная характеристика и эссе.

Сочинение-рассуждение – это письменная работа, которая содержит аргументированное рассуждение по поставленной проблеме.

Сочинение-повествование – это письменная работа, в которой учащийся рассказывает о каком-либо событии.

Эссе – это письменная работа, которая характеризуется свободным изложением собственных мыслей.

Подготовка к сочинению

Как в любой задаче, сначала изучите теоретические правила и основы. Потребуется знать базу для написания сочинения, структуру текста работы, правила орфографии, речи. На основе теоретических знаний вы должны проверять и исправлять ошибки. Ученики часто допускают стилистические неточности или неверное использование средств выразительности. Поэтому важно сначала понять, что это и как применять, чтобы не терять баллы при оценке.

Приступая к сочинению, сначала сформулируйте главную мысль, которую вы раскроете в работе. Это будет базовый тезис, котоорго следует придерживаться на протяжении всей работы. Нельзя ему противоречить. Вы должны будете расписать его, прокомментировать, подтвердить и сделать вывод. Важно понимать, что в тексте необходимо будет обозначить свою позицию, привести свою точку зрения. Например, любая работа такого рода по литературе должна содержать в себе цитаты из первоисточника, чёткую логическую цепь заключений и личное мнение/позицию автора.

Для сочинения вам понадобится предварительно составить его план. Подробная инструкция по составлению плана находится в этой публикации.

Структура сочинения

Разберемся в структуре. Работа должна включать три основные части:

Введение/Вступление – в этой части есть постановка проблемы и выявление основных мыслей работы — тезисов.

Основное содержание – самая большая часть сочинения, здесь должны быть приведены аргументы: это примеры и доказательства.

Вывод/Заключение – точка зрения автора работы. Эта часть должна совпадать с тезисом.

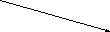

Следует соотнести структуру сочинения с его литературной формой. Используйте одну из таких форм, как изложение, характеристика, анализ, рецензия, эссе, очерк или дневник. Для того, упростить процесс обучения написанию сочинений, соблюдайте определенный алгоритм. Потом вы его запомните и ваши сочинения автоматически будут правильно структурированы. Примерно так выглядит этот алгоритм:

- Во-первых, сформулируйте мысль, которую будете доказывать в тексте;

- Во-вторых, подберите аргументы (не мене двух или трех), доказывающие вашу точку зрения. Если вы пишите сочинение для ЕГЭ по русскому языку, рекомендуется согласиться с позиицией автора исходного текста, так как аргументы для позиции «за» подобрать будет проще. Лучше всего распределить аргументы от менее убедительного к более убедительному доводу;

- В-третьих, заключение должно подтверждать тезис автора. Лучше всего начинать вывод с подытоживающей фразы.

Помните, в заключении нельзя перечислять свои мысли повторно, их необходимо резюмировать, подвести итог.

Если вы не знаете, как правильно написать какое-нибудь слово, замените его синонимом. Не стоит рисковать и подглядывать из-за одного слова, а также тратить ограниченное время, когда на кону оценка за экзамен.

Критерии оценки сочинения

А чтобы не оставалось вопроса, как написать сочинение по русскому языку, следует упомянуть о некоторых особенностях. К примеру, оценивают такие работы по нескольким критериям:

- Правильная формулировка основной проблемы;

- Соблюдение последовательности и смысловой целостности изложения;

- Аргументирование позиции автора и своего собственного мнения;

- Соблюдение орфографии, пунктуации, стилистики и речевых оборотов.

Написанную работу следует перечитать и внимательно проследить, не теряется ли смысловая целостность содержания, последовательность и связанность. Уделите время на проверку ошибок.

Речевые обороты – клише

Существуют определенные фразы, которые помогают написать сочинение. Мы приведем список самых популярных и полезных из них.

| Вступление | Основная часть | Заключение |

|---|---|---|

| Мне кажется, эта тема интересна многим… | На переднем плане мы видим… | Когда я смотрю картину, то… |

| Данная тема актуальная для… | Художник изобразил… | В заключение я хочу сказать, что… |

| Я думаю/полагаю/считаю… | Сюжет картины интересен тем… | Можно сделать вывод о том, что… |

| К этой теме обращались многие писатели/исследователи… | В романе автор размышляет о… | Таким образом, можно говорить о… |

| Много произведений посвящено теме…, потому что… | Я согласен/не согласен с мнением автора… | Высказывание автора является убедительным доказательством того, что… |

| Произведение написано в жанре… | Писатель заставляет задуматься о… | Благодаря рассуждениям о проблеме можно сказать о… |

Эти клише можно использовать при написании многих видов сочинений. Но для сочинения-повествования они не нужны, так как это скорее художественное произведение, чем структурированная работа, заключенная в рамки.

Секреты идеального сочинения

Написать отличное сочинение довольно сложно, потому что эта работа требует много знаний и сил. Мы дадим несколько советов для прекрасно выполненного задания.

- Читайте художественные произведения в полном содержании, чтобы не допускать фактических и логических ошибок при аргументировании.

- Выберите тему, которая хорошо знакома, чтобы была возможность подобрать несколько аргументов.

- Если не получается начать, то набросайте черновик с аргументами, потом соедините и отредактируйте.

- Цитаты, биографические и исторические факты – это важные составляющие сочинения.

- Обязательно проверьте сочинение на орфографию и пунктуацию. Логические и смысловые связи должны быть идеально описаны.

Следуя этим советам, у вас получится написать хорошее сочинение и получить отличную оценку.

Сочинение на заказ на сервисе Студворк — отличный вариант, если не получается написать самому?

Скачать пример сочинения

- Как написать сочинение правильно и красиво?

- Вступительная часть

- Содержательная часть

- Заключительная часть

- Как писать школьные сочинения

- Как правильно написать сочинение-рассуждение?

- Основная часть: аргументы, содержание аргументов

- Вывод

- Как правильно писать эссе?

- План эссе

- Как подготовить сообщение на заданную тему?

- Структура сообщения

- Пишем правильно

- Как написать изложение кратко и правильно?

- Как написать сжатое изложение

- Основные правила краткого изложения текста

- Самые распространенные ошибки

- Как написать диктант правильно и без ошибок?

- Основные правила написания диктанта

- Как подготовиться к диктанту

- Самые распространенные ошибки (на что обратить внимание)

- Как выучить стих быстро и правильно?

- Как правильно учить стихи

- Как выучить стих быстро наизусть

- Как выучить очень большое стихотворение

- Самые распространенные ошибки

- Как выучить рассказ с пересказом?

- Как выучить рассказ быстро

- Как подготовить пересказ

- Самые распространенные ошибки

- Сочинение рассуждение на лингвистическую тему. Как писать сочинение?

- Структура сочинения

- Как правильно написать сочинение по картине художника?

- Составляем план сочинения

- Описание картины

- Раскрытие темы и вывод

- Как написать сравнительную характеристику двух героев?

- Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку?

- Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (структура)

- Определение и формулировка проблемы, комментарии к проблеме, позиция автора

- Ваша позиция, аргументы

- Вывод

Школьный помощник это помощь учащимся в освоении школьных предметов по русскому языку и литературе. Это не словарь и не учебник, а скорее небольшой сборник статей, советов и решений о том, как подготовиться к выполнению письменных и устных работ: как написать определенную форму сочинения, как правильно писать изложение, диктант, как легче выучить стихотворение, небольшой рассказ и другая помощь в подготовке к школьным заданиям.

Как написать сочинение правильно и красиво?

Грамотно оформленное сочинение должно состоять из трех основных частей:

- Вступление,

- Содержание,

- Заключение.

В сочинении ставится задача раскрытия темы в соответствии с поставленными вопросами.

Пишем сочинение правильно: Если нам требуется написать самое обыкновенное школьное сочинение, то рассмотрим его здесь же на наглядном примере.

Будем придерживаться трех (классических) основных частей: Вступление; содержание; заключение.

Вступительная часть

Вступительная часть знакомит читателя с темой сочинения и подводит к раскрытию основных аспектов работы. Можно описать название темы сочинения, раскрыть суть названия, задаться вопросом, ответ на который будет раскрыт в содержательной части и резюмирован в заключении.

Допустим, пишется сочинение на тему “Природа родного края”. Опишите во вступлении, чем примечательна родная природа, и почему именно красота природы родного края послужила темой сочинения. Если сочинение на тему времен года, опишите, почему именно рассматриваемое время года послужило темой сочинения, чем затрагивает вас именно этот период, чем привлекает и, может быть, вызывает особую симпатию любимое время года.

Содержательная часть

Содержательная часть – самая главная, основная часть сочинения, в ней раскрывается тема, разъясняется суть сочинения. Покажите ваше видение природы, как видят природу другие авторы в художественной литературе. Избегайте простого изложения или пересказа, попробуйте осмысленно описать самые яркие впечатления, которые оставляет у вас природа.

Для большей наглядности, попробуйте мысленно совершить прогулку по любимым местам родного леса, заглянуть в любимые уголки родной природы, опишите то, что вы видите вокруг, то, как представляете себе природу и какое природа имеет значение для вас. Осмысление донесение темы сочинения до читателя станет главной задачей содержательной части работы.

Заключительная часть

В заключительной части подводятся итоги всей работы, делаются выводы из раскрытой темы сочинения; заключительная часть должна быть не большой, но основательной. В заключительном абзаце можно сгладить все недочеты в ходе работы над сочинением, если он будет ясным, по возможности, кратким и уверенно завершит сочинение, полностью ответив на все поставленные вопросы. Расставьте, как говорится, все точки над буквой “Ё”!

Как писать школьные сочинения

Как написать сочинение рассуждение? Такая форма учебного сочинения, как правило, подразумевает написание сочинения на свободную, не обязательно по литературному произведению, тему в виде небольшого рассказа своими словами с рассуждением на заданную тему сочинения, например “Мое любимое время года”, “Наша планета – Наш дом” и т.п.

Как написать небольшое сочинение в виде эссе? Жанр мини-сочинения в виде небольшой зарисовки на заданную тему называется эссе. В художественной литературе эссе чаще имеет эмоциональную, чувственную передачу настроения описываемого пейзажа, события. Главная особенность эссе – свободное изложение мыслей и чувств, ответ на поставленный вопрос в довольно небольшом объеме текста.

Как написать сочинение по картине художника? – Описание картины подразумевает раскрытие темы сюжета произведения. Важно обратить внимание на каждую деталь для полного представления действия, сюжета или пейзажа: что хотел показать художник через картину.

Как подготовить сообщение на заданную тему? – Сообщение представляет собой краткое изложение непосредственной сути. В этом случае всегда имеется четкая тема, а также полностью отсутствует художественная ценность сочинения.

Как написать сочинение на лингвистическую тему? – Такие сочинения связаны с языком и имеют форму рассуждения, раскрывающего смысл определенного высказывания известного человека, например “Многие русские слова сами по себе излучают поэзию К. Паустовский”.

Как написать сравнительную характеристику двух героев? – В сочинениях по теме литературного произведения часто приходится прибегать к написанию сравнительной характеристике героев. Часто в этой роли сравнения оказываются главные герои, обычно двое и с разными характерными чертами, это может быть характер, возраст, социальное положение и т.д. Поэтому важно не только дать характеристику каждому герою, но и суметь сравнить героев в сюжете произведения.

Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ? – Сочинение на ЕГЭ – значительно отличается от привычного школьного сочинения и писать его труднее, основная сложность в работе по русскому языку ЕГЭ — определение проблемы, затронутой в предложенном тексте, поэтому подход и строение такого сочинения несколько другое, более сложное по форме, но и страшного в этом ничего нет. Смотрите сами.

Как правильно написать сочинение-рассуждение?

Сочинение-рассуждение всегда имеет цель убедить читателя (слушателя) в чём-либо, изменить или закрепить его мнение по определённому вопросу (если мнение автора и читателя совпадают.

Поэтому основой рассуждения, его стержнем становится чётко сформулированная, понятная и обоснованная с разных позиций одна главная мысль.

Пишем сочинение-рассуждение на свободную тему

Шаг первый. Чётко и полно сформулируйте мысль, которую хотите доказать.

Проверить успешность этого шага можно следующим образом. Прочитайте формулировку нескольким людям: если у них не останется вопросов по поводу вашей позиции (возражения по сути вопроса — не в счёт), то формулировка удачна. Теперь можно переходить к написанию сочинения-рассуждения.

Из каких частей состоит сочинение-рассуждение?

Полное сочинение-рассуждение состоит из 3 частей. Это:

- тезис (та мысль, суждение, положение, которое вы сформулировали и которое будете доказывать);

- аргументы (каждый из них должен служить наглядным, свершившимся, а потому убедительным доказательством вашей мысли);

- вывод (он по сути повторяет тезис, но выводит его на новый уровень широкими обобщениями, прогнозами, рекомендациями и т. д.).

Необязательной, но желательной частью рассуждения является краткое вступление, задача которого — вовлечь читателя в диалог, обозначить суть и актуальность проблемы.

Пример. Тема сочинения-рассуждения — «Первая любовь…». Рассуждать о первой любви можно бесконечно (как и о других вопросах), потому немедля делаем шаг первый — формулируем тезис.

При тезисе «Первая любовь — важнейший этап в жизни человека, который повлияет на все будущие взаимоотношения и на саму личность» вступление может быть таким: «Для подростков она становится смыслом жизни, а у взрослых вызывает снисходительную улыбку. Однако напрасно родители и знакомые усмехаются: по мнению психологов, в первой любви скрыт источник нашего «взрослого» счастья и несчастья».

Основная часть: аргументы, содержание аргументов

Аргументация в сочинении-рассуждении должна занимать не менее 2/3 всего объёма. Оптимальное количество аргументов для небольшого (школьного или экзаменационного) сочинения — три.

Лучшими аргументами являются широко известные исторические факты (или не очень известные, но которые можно легко найти в авторитетных источниках — энциклопедиях, справочниках, научных трудах и т. д.). Хорошим доказательством станут статистические данные, обсуждаемые события. В практике школьных сочинений самый весомый аргумент — литературное произведение, но не всё, а тот его эпизод, сюжетная линия, история героя, которые подтверждают вашу мысль.

Чтобы подобрать аргументы правильно, мысленно каждый раз проговаривайте свой тезис и задавайте от него вопрос «Почему?»

Пример. Возьмём другой тезис, относящийся к теме «Первая любовь» — «Любить — значит становиться лучше». Почему?

- Стремясь понравиться другому человеку, мы совершенствуемся. Литературный аргумент. Татьяна Ларина, желая разгадать душу Онегина, проводит дни в его библиотеке за чтением книг, жадно всматриваясь в пометки, оставленные Евгением, и размышляя над прочитанным. Она не только понимает, наконец, с каким человеком свела её судьба, но и сама вырастает духовно и интеллектуально.

Аргументом может служить и личный опыт, но помните, что такое доказательство наименее убедительно и его хорошо представлять в виде расширения к основным фактам, известным и авторитетным.

Шаг второй. Подберите аргументы, подтверждающие вашу мысль, и расположите их в следующем порядке: «весьма убедительный — достаточно убедительный — самый убедительный».

Вывод

Вывод углубляет тезис, содержит — пусть не явные — советы, правила, предлагает прогнозы.

Пример. Первая любовь, в каком бы возрасте она ни случилась, может сделать из человека и жёсткого, безжалостного циника, и неисправимого романтика, и реалиста, не исключающего для себя любых возможностей.

Первый окажется глубоко несчастен: он не сможет любить, а значит, останется одинок. Второй от абсолютного оптимизма «любви навеки» часто переходит к такому же пессимизму «любви нет». И только третий способен обрести гармонию. Чтобы таких становилось всё больше, взрослым, родным, друзьям следует бережно и серьёзно относиться к чувствам подростков и детей.

Как правильно писать эссе?

Написание эссе крайне полезно, поэтому каждый человек должен знать, как подобного рода мини-сочинения пишутся.

План эссе

- Вступление. Написание эссе может начинаться с какой-либо цитаты, риторического вопроса, проблемного вопроса, типичной ситуации, общих сведений о раскрывающейся в сочинении проблеме, ссылки на мнение авторитетного источника, создания особого эмоционального настроя, обращения к конкретным фактам биографии описываемого автора и т.д. Во вступлении следует обязательно подвести читателя к формулировке проблемы.

- В тексте следует обязательно употребить слово «вопрос» либо «проблема». Проблема должна охватывать целиком материал, рассматриваемый в сочинении. При постановке проблемы можно использовать наиболее распространенные фразы клише: в тексте поднимается проблема, автор поднимает проблему и т.д.

- Далее следует комментарий к проблеме. Можно коснуться истории вопроса и рассмотреть разные точки зрения. Здесь также допустимо использование фраз клише.

- После этого нужно раскрыть позицию автора. Она может быть явной и скрытой.

- Предпоследним этапом является описание согласия или несогласия с мнением автора. Свою точку зрения следует аргументировать.

- Наконец, мы пришли к заключению. Здесь следует подвести итог всего эссе, обобщить написанное и сделать соответствующие выводы.

Для улучшения общего вида вашего мини-сочинения можно использовать подзаголовки. Это позволит читающим лучше воспринимать текст и проследить его общую логику.

Обратите внимание и на объем эссе. Оно должно занимать не более семи страниц печатного текста. Конкретно сформулируйте тему сочинения. Эссе должно отвечать лишь на один вопрос. Делайте акцент на доверительном стиле общения с читателем. Пусть повествование будет непринужденным. Избегайте усложненных предложений и неясных изречений.

Постарайтесь удивить читателя, размышляя над каким-либо афористическим высказыванием. Не употребляйте в эссе сленг, сокращения и легкомысленные тона. В то же время не употребляйте замысловатых фраз, чтобы текст был понятен любому читателю.

Как подготовить сообщение на заданную тему?

Структура сообщения

Никогда данный тип сочинения не бывает громоздким. В отличие от классических сочинений, такой текст не допускает длинных сообщений с красивыми, яркими эпитетами.

Пишем правильно

Оформляя сообщение, нужно помнить о следующем:

- можно использовать для приложения рисунки и схемы, если они относятся к теме;

- выделите главную информацию, и проследите, чтобы текст имел четкую тематику;

- не используйте терминов и слов, которые вам не понятны.

При этом очень важно хорошо изучить заданную тему, прочитать учебную или методическую литературу. Желательно использовать для работы сразу несколько источников – это позволит сделать сообщение полноценным и полным.

Порядок работы:

- изучение темы, подбор литературы;

- тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать элементарных ошибок;

- выделите самое главное, что относится к заданной тематике;

- составьте подробный поэтапный план сообщения;

- напишите по пунктам плана сам текст.

Если тема совершенно незнакома, то, возможно, будет актуальным проконсультироваться с учителем или родителями. Если потом придется читать сообщение в классе у доски вслух, то нужно хорошо подготовиться, и постараться не просто прочитать с листа, а по памяти пересказать основную суть текста, используя активно для подчеркивания основных данных или цифр заранее выписанные на доску данные.

План сообщения обычно достаточно прост в силу природы данного типа текста:

- вступление, где рассказывается основная мысль по теме;

- основной текст с размышлением или официальными изученными данными;

- заключительная часть с выводами после написания работы.

По завершении работы над сообщением нужно его перечитать, чтобы избавиться от лишних эпитетов, сложных словосочетаний и оборотов. Это как раз тот случай, когда можно писать кратко и по сути, без дополнительных описаний и красивых слов!

Как написать изложение кратко и правильно?

Как написать сжатое изложение

Есть классическая памятка по написанию кратких изложений – очень действенная и практичная.

1. Прослушайте текст и постарайтесь определить главную тему, стиль речи.

2. Выделите в содержании основные мысли и второстепенную информацию. Старайтесь уже при первом прочтении делать пометки, записывая сокращенно главные мысли и выражения. Важно также правильно записать имена героев, даты, если они присутствуют в тексте.

3. Уточните значение непонятных слов.

4. Прослушайте текст еще раз и составьте подробный план. Чем подробнее, тем лучше. Так вы сможете определить микротемы и выстроить логическую цепочку описываемых в тексте событий или явлений. Помните: сколько абзацев, столько и микротем. Если текст читают правильно, то между абзацами всегда выдерживается пауза. Это поможет сориентироваться.

5. Теперь предстоит сжать план. Уберите все пункты, не несущие смысловой информации. Можно убрать все подробности, описания, детали, уточнения, пояснения. Но не переусердствуйте, иначе рискуете исключить что-то важное.

6. Для каждого пункта напишите ключевые слова, наиболее яркие выражения, которые необходимо будет включить в изложение.

7. Изложите содержание каждого пункта плана на черновике, стараясь употребить ключевые слова.

8. Прочитайте написанное и проверьте: сохранилась ли логика повествования, раскрыта ли основная мысль текста, есть ли связь между абзацами.

Основные правила краткого изложения текста

Есть несколько приемов, которые помогут исключить второстепенные детали из повествования.

1. Исключение.

Можно исключить из текста слова, фразы и целые предложения:

Пример:

Если человек живёт, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он ставит себе цель, достойную человека.

Приносить людям добро – цель, достойная человека.

Удалите все поясняющие конструкции. В ряду однородных членов можно исключить синонимы, оставив одно слово, либо заменив весь ряд одним словом.

Пример:

Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих душу.

Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в душе сострадание, но при этом уметь отличать человеческие слабости от пороков.

2. Обобщение. Замените предложения описательного и поясняющего характера одним, но емким выражением.

Пример:

Как и всякий квалифицированный, целенаправленный, планомерный и систематический труд, учитель – это профессия, специальность. Но это особенная, не сравнимая ни с каким другим делом, профессия. Она отличается рядом особенных свойств и качеств.

Учитель – это особая профессия, отличающаяся рядом особенных качеств и свойств.

3. Упрощение. Упрощайте все конструкции, которые возможно. Кстати, так и ошибок наделает меньше. Можно, к примеру, заменить причастные оборотные деепричастными, убрать вводные слова, слишком длинное сложное предложение разбить на несколько простых.

Пример:

Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли это звали на помощь, или же непогода плакала в трубе.

Сквозь шум леса слышались звуки, которые было трудно разобрать.

Пример:

Из всех диких зверей, которых мне доводилось видеть и наблюдать, самые диковинные и умные звери, несомненно, бобры.

Бобры – самые умные и диковинные звери.

Самые распространенные ошибки

Избегайте частых повторов одного и того же слова. Используйте синонимы или местоимения.

Проверьте речевую связь между абзацами. Это легко сделать с помощью слов-организаторов: вот почему, из этого следует, таким образом, итак, наконец и т.д.

Не допускайте перестановки частей текста (микротем), чтобы не нарушить логичность изложения.

Не искажайте факты. Все имена, даты, факты следует писать правильно.

Как написать диктант правильно и без ошибок?

У многих школьников (да и взрослых) написание диктантов вызывает затруднение и даже страх. Опытные преподаватели убеждены, что научиться писать диктанты по родному языку может каждый, важно лишь тренироваться и соблюдать определенные правила.

Основные правила написания диктанта

Внимательно прослушайте текст, когда его будут читать первый раз. На этом этапе ваша задача – определить общую структуру и стиль текста, мысленно выделить его смысловые части. Постарайтесь сразу уловить строение каждого предложения, это поможет грамотно расставить знаки препинания. Внимательное прослушивание текста диктанта позволяет настроиться на работу, выявить сложные места, понять, какие орфограммы и пунктограммы будут проверяться.

При написании диктанта нужно быть предельно сосредоточенным. Написав одно предложение, не «застревайте» на ошибках, которые, возможно, сделали. Сразу переключайтесь на следующую фразу, думайте о том, что пишете в данный момент. Времени на проверку дается достаточно, и у вас будет возможность все обдумать.

По окончании диктовки сделайте маленькую паузу и затем приступайте к проверке. Сначала проверьте орфографию, затем пунктуацию. Важно уметь отстраниться от текста, который лежит перед вами, как будто его писали не вы. Если вам удастся сделать это, многие ошибки сами бросятся в глаза.

Как подготовиться к диктанту

Чтобы хорошо писать диктанты (и вообще быть грамотным человеком), необходимо усердно и старательно изучать родной язык. Важно:

- много читать. Чтение самой разной литературы (учебников, художественных книг, публицистики) развивает зрительную память, помогает запоминать написание слов;

- учить правила, уметь применять их при письме;

- постоянно тренироваться в написании диктантов и других упражнений. С этой целью можно писать диктанты, переписывать тексты, выполнять грамматические задания. Сегодня в помощь ученику есть многочисленные аудио записи с надиктованными текстами.

Накануне контрольного диктанта нужно еще раз повторить правила, пройденные за определенный период времени (например, за учебную четверть). Попросите родителей подиктовать вам текст, чтобы прорепетировать предстоящий диктант.

Самые распространенные ошибки (на что обратить внимание)

К ошибкам в диктантах приводит несколько причин. Это элементарная неграмотность, незнание правил, невнимательность, боязнь. Успешное написание диктанта – это основательная подготовка, а также умение сосредоточиться, быть предельно внимательным, не отвлекаться. Побороть страх можно постоянными тренировками. Если вы будете регулярно писать под диктовку, то привыкнете к этому виду заданий и в классе будете чувствовать себя уверенно.

Как выучить стих быстро и правильно?

Как правильно учить стихи

Рассмотрим для начала, как правильно следует учить стихи. Предлагаемый способ считается классическим и позволяет запоминать стихотворения надолго, что непременно пригодится в дальнейшем, например, при написании сочинения.

1. Учить стихотворение следует начать заранее, когда в запасе есть дня 2–3.

2. Для начала прочитайте все стихотворение вслух и желательно не один раз.

3. Мысленно нарисуйте себе картину описываемых в произведении событий. В любом стихотворении, даже в описании пейзажа, есть сюжет. Если есть способности к рисованию, можно даже набросать эскиз.

4. Выделите главных героев стихотворения, проникнетесь теми чувствами, которые старается передать поэт.

5. Перепишите стихотворение. Так вы задействуете еще один вид памяти.

6. Прочитайте стихотворение еще раз вслух, но медленно, мысленно представляя себе героев и события и акцентируя внимания на словах, их форме и времени.

7. Теперь переходим непосредственно к заучиванию. Читаете первую строчку несколько раз и запоминаете. Потом к первой добавляете вторую строку. Запоминаете уже две. Так, постепенно, заучиваете все стихотворение, каждый раз добавляя по одной строке.

8. Напишите шпаргалку, в которой будут обозначены первые слова каждой строфы.

Как выучить стих быстро наизусть

Бывает, что требуется срочно выучить стихотворение. Конечно, за 5 минут вы его не осилите, если память не натренирована. Но за относительно короткий промежуток времени запомнить несколько рифмованных строк не сложно.

Советы:

1. Задействуйте сразу все виды памяти. Прочитайте стихотворение несколько раз вслух, перепишите его, запишите на диктофон и слушайте, пока не надоест. Этот прием работает, если нужно заучить и стихотворение на английском, смысл которого вы не улавливаете.

2. Разбейте стих на циклы по две строки и запоминайте их поочередно.

3. Повторяйте запомненные строки через короткие промежутки времени. Не важно, если вы пропустите несколько строк. Восстановите пробелы позже, прочитав стих еще раз. И продолжайте эти действия, пока не выучите все стихотворение.

Как выучить очень большое стихотворение

- Любые стихотворения, а тем более объемные, лучше учить перед сном. Прочитайте стихотворение вслух перед сном несколько раз. Чем больше, тем лучше.

- Выпишите первые слова каждой строки. Теперь попробуйте рассказать стихотворение. Постепенно убирайте слова-подсказки. Например, сначала оставьте только первые слова каждой второй строки, затем – каждой четвертой и так далее.

- Учите вслух! Не шепотом, не про себя, не бормоча, а именно вслух, громко и сразу с выражением.

- Многим помогает, если стихотворения заучивать, читая их как рэп – речитативом. Можно и биксов добавить, чтобы уловить ритм поэтической сроки. Единственная опасность – есть риск перейти на речитатив, когда вы рассказываете стих перед учителем.

Самые распространенные ошибки

- Никогда не старайтесь запомнить все стихотворение сразу. Лучше разбивать стих построчно, и повторять, каждый раз добавляя по строке. Метод “снежного кома” – очень действенный.

- А вот читать стихотворение перед заучиванием следует полностью, иначе потеряется связь между строфами.

- Не напрягайтесь и не пытайтесь вспомнить забытое слово или строку самостоятельно. Подобные паузы мешают. Сразу подсмотрите, чтобы не прерывать декламирование.

И самый главный совет – тренируйте память. Чем больше стихов вы знаете, тем легче запоминать новые.

Как выучить рассказ с пересказом?

Как выучить рассказ быстро

Выучить рассказ ни в коем случае не означает вызубрить его. Ставку следует делать на другое: любопытство, образное восприятие мира, применение игровых технологий там, где это возможно. Есть правила запоминания текста рассказа, которые могут помочь школьникам разного возраста. Изложим их здесь в виде добрых советов ребятам.

Отнесись к рассказу как к новой интересной истории. Представь себя в роли сыщика Колобка или Шерлока Холмса. Предстоит разобраться в следующих вопросах:

- Кто участвует в рассказе, про кого он?

- Что он или они делают?

- Когда это происходит?

- Почему (причины)?

- Где случились описываемые в рассказе события?

- Как все произошло? Какие события оказались главными?

Прочитай рассказ вслух, так запоминать легче. Постарайся мысленно представить образы героев рассказа, понять смысл и суть их поведения и поступков. Они тебе нравятся? Чем? Если нет, то почему? Какие детали рассказа показались самыми интересными? Ты понимаешь значение всех слов? Если нет, загляни в словарь и разберись, что они означают.

Как подготовить пересказ

1. Детективу предстоит составить отчет. Кратко запиши ответы на поставленные перед чтением рассказа вопросы, просматривая его текст.

2. Отдохни, посмотри в окно, сделай упражнения для глаз: поморгай, зажмурься, поводи ими по кругу, посмотри вверх и вниз.

3. Прочитай рассказ еще раз.

4. Перескажи его своими словами, пользуясь написанным «отчетом».

5. Еще раз перескажи рассказ, уже не заглядывая в записи.

6. Проверь себя и просмотри «отчет» — ничего не пропустил? Если забыл что-то важное, перескажи еще раз.

7. Очень хорошо доложить результаты проведенного «расследования» — пересказать текст слушателям — бабушке, маме, брату или сестре.

Перед уроком можно просмотреть свой план пересказа и быстро просмотреть текст рассказа, чтобы вспомнить его.

Самые распространенные ошибки

При пересказе следи за тем, чтобы:

• не путать события в рассказе, ведь они происходили в определенной последовательности;

• не придумывать то, чего в рассказе не было, не перевирать имена и названия;

• не пересказывать какую-то часть текста слишком подробно, а другую, наоборот, слишком кратко;

• правильно использовать значения слов, строить предложения по правилам русского языка, не нарушать порядок слов и не повторять много раз одни и те же слова.

Сочинение рассуждение на лингвистическую тему. Как писать сочинение?

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему имеет такую же структуру, как и любое другое сочинение:

Структура сочинения

- Вступление (содержит мысль, которую нужно дальше раскрыть и доказать);

- Основная часть (раскрывает тезис, указанный во вступлении, и содержит несколько абзацев);

- Заключение (выводы).

Рассуждение можно вести в одном из трех форматов: доказательство, объяснение или размышление. Обязательно приводятся примеры для иллюстрации аргументов.

Готовая работа может выглядеть следующим образом:

- 1 абзац. Вступление (подведение к вопросу и тезис, 2–3 предложения);

- 2 абзац. Раскрывается первая часть цитаты (приводятся аргументы и пример);

- 3 абзац. Раскрывается вторая часть цитаты;

- 4 абзац. Записываются выводы.

Чтобы удачно написать сочинение, необходимо подробно написать о том, как вы понимаете смысл высказывания, и найти интересные примеры.

- «Зачем нужны запятые?»

В устной речи мы используем паузы, чтобы выделить определенные фрагменты фразы, а на письме с этой же целью применяются запятые. Что будет, если их совсем убрать или перепутать местами? Смысл предложения в таком случае может измениться до неузнаваемости. Попробуем доказать.

Большинству из нас известна лингвистическая загадка «казнить нельзя помиловать». От того, куда будет поставлена запятая, в прямом смысле зависит жизнь человека. Поставим после «казнить» – станем свидетелями трагедии, поставим после «нельзя» – спасем от смерти. Этот пример нагляднее всего демонстрирует актуальность использования запятых в письменной речи.

Иногда запятые почти не влияют на смысл предложения, но позволяют сделать его более понятным и выразительным. Так же, как в устной речи мы самое важное и главное выделяем голосом, так же и на письме эта благодарная роль отведена запятым. Рассмотрим такое предложение: «Удивительно, насколько прекрасно начало дня, когда солнце только поднимается над горизонтом, похожее на спелый апельсин». Если убрать из этого предложения все запятые, то читателю придется несколько раз пробежаться по нему глазами, чтобы из набора слов получился осмысленный текст.

Запятые в письменной речи необходимы, чтобы правильно передавать смысл высказывания и облегчать прочтение. Они дают возможность определить, в каком месте сделать паузу, а также обозначают конец простого предложения в составе сложного.

2. «Актуальность синонимов в русском языке»

Одно из бесценных свойств русского языка – возможность передавать тончайшие смысловые оттенки. Поэтому в своей речи мы так часто используем синонимы. Их изобилие позволяет подобрать точное слово для обозначения предмета, признака, действия. Попробуем доказать актуальность использования синонимов на наглядных примерах.

Для начала необходимо вспомнить, что такое синонимы. Это – слова одной части речи, схожие по своему лексическому значению, но различные по написанию/звучанию. Они могут образовывать достаточно длинные синонимичные ряды (некоторые исчисляются несколькими десятками вариантов). Поэтому мы всегда можем выбрать самое подходящее слово, в точности передающее определенный оттенок смысла. Для примера рассмотрим возможные синонимы к слову «сложный»: затейливый, витиеватый, хитроумный, причудливый, мудреный, замысловатый, претенциозный. Какой из перечисленных синонимов лучше всего подходит для описания сложного узора вышивки на одежде? Полагаю, что «затейливый». А для сложной загадки? Думаю, что «замысловатая» или «хитроумная».

Кроме того, синонимы украшают нашу речь. Чтобы не повторять одно и то же слово несколько раз в тексте, лучше подобрать другое – близкое по смыслу. Допустим, вместо «например»в этом предложении только что мною было использовано иное вводное слово. Равно как и «иное» заменило «другое» – и всё в пределах одного абзаца.

Можно сделать вывод, что синонимы позволяют передавать тончайшие оттенки значений, а также помогают избегать повторов одного и того же слова в тексте.

Как правильно написать сочинение по картине художника?

(На иллюстрации картина Богдана-Бельского “Дети на уроке”)

Составляем план сочинения

Чтобы было проще, нужно разбить одну большую задачу — написать сочинение о картине — на несколько мелких. Именно эти мелкие задачи и станут пунктами плана. Обязательно нужно упомянуть:

- имя художника и его творческие заслуги (это можно сделать во вступлении);

- историю создания картины;

- предметы/людей/объекты, находящиеся на полотне, стиль и особенности картины;

- настроение, которое создается при просмотре изображение, впечатление, которое оно производит;

- если есть возможность, привести интересные факты/сделать выводы о месте картины в творчестве художника.

Описание картины

Лучшая стратегия в описании картины – «что вижу, то пою». Внимательно вглядитесь в картину. Что вы заметили на переднем плане (что в первую очередь бросается в глаза?), что — на заднем. Что изображено на картине: человек или группа людей, предметы, природа? Исходя из этого, можно определить жанр картины: пейзаж, натюрморт и т. д. Обязательно нужно обратить внимание и на задний план, отметить фон, на котором разворачиваются события, упомянуть в сочинении интересные и необычные детали, которые показались любопытными.

Нужно указать, как написана картина — материал (масло, уголь и т. д.), техника, стиль. Информация обычно дается в любом справочнике или учебнике.

Затем стоит обозначить, какое впечатление производит изображение. Например, если на картине нарисован темный лес, а небо над ним хмурое, можно с уверенностью утверждать, что художник хотел передать тревожное или печальное настроение.

Раскрытие темы и вывод

Соотнеся название картины и ее содержание или сюжет, раскройте тему, которую пытался передать художник. Не обязательно обращаться к справочникам и книгам по истории (хотя если на картине изображена историческая сцена или древний правитель, это сможет помочь). Важно помнить, что все самое важное, все подсказки уже есть на картине — просто нужно отметить все детали и собрать их в единое целое.

К справочной литературе же можно обратиться для заключительной части сочинения — краткого вывода, в котором стоит написать, насколько типично указанное произведение для конкретного художника и какое место оно занимает в его творчестве.

Как написать сравнительную характеристику двух героев?

Сначала сравните самые простые, “очевидные”, характеристики героев: возраст, происхождение, образование, социальный статус, материальный достаток.

Обратите внимание на черты характера. Один герой – веселый, романтичный, честный. Другой ‑циник, любит приврать.

Обязательно остановитесь на отношении к жизни и к людям, например, к окружающим. Один – “устал от жизни” (Евгений Онегин), другой до самого конца не устает ее познавать, действовать (Евгений Базаров). Один герой готов понять каждого человека (князь Мышкин), другой – думает только о себе (Раскольников).

Очень важно сравнить, как ведут себя герои произведений в одной и той же ситуации. Война: Андрей Болконский отправляется в действующую армию, Пьер Безухов уходит в ополчение.

Пример. Татьяне Лариной 18 лет, она родилась в помещичьей семье, выросла в деревне. Татьяна воспитана няней, которая ее очень любила. Татьяна красива, романтична, задумчива, наивна, так как мало знает жизнь, но много читает французских романов. Княжна Мери – молодая девушка аристократического происхождения. Ей доводилось бывать в свете, встречаться с разными людьми, но она также наивна и доверчива. Обе девушки быстро влюбляются, стоит им только встретить человека, непохожего на тех, что они привыкли видеть в своем окружении. Обе не скрывают своей любви и готовы идти за своим избранником.

Вы также можете сравнить как ведут себя герои в похожих ситуациях. Татьяна Ларина осталась верна своему мужу, даже когда Евгений Онегин предложил ей свою любовь: “Но я другому отдана; Я буду век ему верна”. Этот выбор помог ей сохранить честь и достоинство. Анна Каренина посчитала любовь важнее супружеской верности нелюбимому мужу и это сгубило ее. Катерина не выдержала жизни с человеком, которого не любила и покончила с собой.

Важно не упустить сравнения убеждений героев, их философской позиции. Раскольников рассуждает о том, имеет ли он права на поступок и идет на преступление. Базаров считает, что человек сам хозяин своей судьбы и главное – труд.

Стоит обратить внимание и на отношения героев с другими персонажами.

Исследуйте, как автор произведения относится к героям, описывает их с любовью, с удивлением, с пренебрежением? Какие чувства он хочет вызвать у читателя этими описаниями?

Наконец определите, как к этим героям относитесь вы.

Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку?

Главная сложность в написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку — определение проблемы, затронутой в предложенном тексте. Если проблема определена неверно, за сочинение можно — по доброте эксперта — получить 2–5 баллов, не больше, из максимальных 23.

Когда проблема определена, создать структуру сочинения довольно легко:

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (структура)

- Формулировка проблемы (в виде дуалистического тезиса или проблемного вопроса).

- Комментарий к проблеме.

- Позиция автора по проблеме.

- Ваша позиция по затронутой проблеме.

5, 6. Аргументы, доказывающие состоятельность вашей позиции (не менее 2).

7. Вывод, который в общем смысле повторяет вашу (и авторскую) позицию по проблеме.

Нетрудно заметить, что проблема является основой каждой части сочинения, которых должно быть 7 (если экспертная комиссия ЕГЭ не настаивает на обязательном вступлении).

Рассмотрим подробнее особенности написания каждой части на примере сочинения по отрывку из рассказа А. П. Чехова «Слёзы крокодила».

Определение и формулировка проблемы, комментарии к проблеме, позиция автора

Как ни странно это звучит, но формулировать проблему мы станем, когда определим позицию автора. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: какой теме он посвящён? что осуждает, чем восхищается, что хотел сказать нам автор?

Чехов посвятил свой рассказ двуличности человека, причём самой ужасной, когда человек не замечает её в себе. Иудин сокрушается о несовершенстве мира, несправедливости его (“Н‑да, – продолжал он задумчиво, – в плане у мироздания, очевидно, не было нищеты, продажности и позора, а на деле они есть. Их создало само человечество. Оно само породило этот бич…») и тут же отбирает у вдовы «сиротскую копейку» («И шесть рублей будет многовато. Больше пяти не давайте, иначе мы так прогорим.»). Страшно в этой сцене то, что Иудин искренне сокрушается о мировом зле и так же искренне его вершит. Автор осуждает героя рассказа, что проявляется даже в названии «Слёзы крокодила» и «говорящей» фамилии Иудина. Чехов будто спрашивает: можно ли изменить мир, в котором люди не умеют различать зло и добро?

Примерно так должны выглядеть наши рассуждения. Сразу оговоримся, что можно было увидеть и другие проблемы, но они — так или иначе — затрагивали бы вопрос о двуличности, некритическом отношении к себе человека.

Обратите внимание на последние два предложения в нашем рассуждении — они озвучивают позицию автора и проблему, затронутую в тексте. Теперь нам легко записать первые три абзаца сочинения, немного расширив и преобразовав наше рассуждение.

Сначала — проблемный вопрос: Можно ли изменить мир, не меняясь самому, а только сокрушаясь о его несовершенстве, осуждая других?

Далее — комментарии к проблеме (они в основном и повторят наше рассуждение, можно лишь изменить начало: Этот вопрос мы читаем между строк чеховского рассказа. Его герой — хозяин ломбарда Иудин — совершенно точно определяет всю уродливую несправедливость жизни, причём делает это наедине с собой, искренне… и далее как рассуждали).

Затем — позиция автора: Чехов считает, что начинать изменять мир нужно с себя. Если каждый будет делать хотя одно доброе дело в день, будет поступать по совести, а не выгоде, миру не нужны будут законы и революции — он станет прекрасен! Но для этого необходимо научиться не разделять свои мысли и поступки, перестать двуличествовать.

Ваша позиция, аргументы

Ваша позиция будет повторять позицию автора по своей сути. Сразу оговоримся, что возможно и не соглашаться с автором, однако такая работа потребует намного больше усилий, неопровержимых аргументов и бесспорного мастерства в написании сочинений-рссуждений, ведь вам придётся опровергать «вечные истины», которые всегда и становятся основой экзаменационных текстов.

Когда собственная позиция сформулирована, приводятся аргументы для её подтверждения. Их должно быть минимум два: 1 читательский (из художественной или публицистической литературы) и 1 «жизненный» (исторические аналогии, данные статистики, широкоизвестные факты современности и т. п.) или 2 читательских — обе комбинации оцениваются одинаково (3 балла), если подобраны удачно.

Аргумент должен иметь следующую структуру: повторение в общих чертах или по сути исходной позиции (в нашем случае: человек говорит одно, делает другое, зло умножается) — результат, который вы предсказываете в своем мнении по проблеме (изменится человек — изменится мир).

В качестве читательского аргумента для рассказа Чехова можно выбрать сюжетную линию с Иудушкой Головлёвым из «Господ Головлёвых» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Иудушка постоянно говорит о Боге, печётся о правильности жизни, «блаалепии», а сам доводит до безвременной смерти сыновей, мать, а в итоге — и себя).

Ещё одним читательским аргументом вполне может служить история, рассказанная в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Она, разумеется, очень неоднозначна, но в простой интерпретации выпускника станет ярким свидетельством духовной слепоты человека, обвиняющего мир и не желающего видеть себя как есть.

Вывод

Вывод ещё раз — уже во второй — подтверждает позицию автора (а теперь и вашу). Его желательно сделать более открытым: с прогнозами, пожеланиями, даже моралью, например: Только совершенствуя себя, искореняя свои несовершенства, мы можем изменить жизнь. Человека не сделать лучше против его воли, ему нельзя «привить любовь к Родине или чувство сострадания»: своим примером, своим духовным подвигом мы искореняем мерзости — и собственные, и окружающих.

https://сезоны-года.рф

На чтение 7 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 28.02.2023

Кстати, как настроение после вчерашнего?

Сегодня мы попробуем разобраться, как писать сочинение 9.2. Сначала я представила полную структуру сочинения этого типа, а затем привела разные по содержанию примеры для работы с конкретными текстами.

На этой странице читаем:

- Как писать сочинение 9.2 — общие сведения

- Вступление к сочинению 9.2

- Основная часть сочинения 9.2

- Заключение к сочинению 9.2

Как писать сочинение 9.2 — общие сведения

Задание 9.2 представляет собой сочинение-рассуждение по предложенному фрагменту текста, которое требует использования не менее двух примеров из данного текста для аргументации. В данной статье мы рассмотрим, как правильно написать сочинение 9.2, чтобы получить максимальное количество баллов за задание.

Вступление к сочинению 9.2

Вступление в сочинении 9.2 должно состоять из одного абзаца, в котором нужно обозначить тезис, который будет развиваться в основной части сочинения. При написании вступления нужно проявить творческий подход и использовать различные клише, которые помогут сделать вступление более интересным и выразительным.

Основная часть сочинения 9.2

Основная часть сочинения 9.2 должна состоять из двух абзацев. В первом абзаце необходимо привести первый аргумент, подкрепленный примером из текста. Далее, во втором абзаце, нужно привести второй аргумент и соответствующий ему пример из текста.

При написании основной части сочинения 9.2 необходимо проявить свой аналитический подход к аргументации и умение извлекать необходимые факты из текста. При этом, чтобы сделать сочинение более интересным и выразительным, можно использовать различные вводные слова и конструкции, которые помогут связать аргументы со своими комментариями.

План написания сочинения 9.2 ОГЭ по русскому языку

1. Смысл фразы (записать фразу) я понимаю так: (объясняем смысл фразы)… Приведём примеры из текста, подтверждающие эти мысли.

2. Во-первых, в предложении… автор говорит: «…».

Это значит, что…

3. Во-вторых, в предложении… автор пишет: «…».

Это свидетельствует о том, что…

4. В заключение хочется сказать, что…

Или: Таким образом,…

Заключение к сочинению 9.2

Заключение в сочинении 9.2 должно состоять из одного абзаца, в котором необходимо подвести итог всему сочинению и повторить основные аргументы, которые были выдвинуты в основной части сочинения. При написании заключения нужно проявить свой креативный подход и сделать заключение выразительным и запоминающимся.

ВЫВОД

Таким образом, написание сочинения 9.2 может показаться сложным заданием, но при наличии необходимых знаний и умений, можно получить высокую оценку.

Это были основные моменты, чтобы запомнить, как писать сочинение 9.2.

Как Вы понимаете финал текста: «И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга, как равные»

На протяжении жизни человек часто сталкивается с такими трудностями, как болезнь, бедность и потеря близких. Эти трудности могут быть непреодолимыми, и часто люди не могут справиться с ними самостоятельно. Тогда на помощь приходят другие, но только те, кто пережил подобные проблемы, по-настоящему осознают всю глубину борьбы. Примером такой помощи может служить история Аграфены Ивановны и девочки Вали.

Аграфена Ивановна была кухаркой, потерявшей мужа и не имевшей детей. Периодически она посещала детский дом, чтобы подарить детям подарки. Но особенно полюбилась ей девочка Валя, которую автор назвал «козой» за ее постоянно удивленное лицо. Аграфена очень привязалась к Вале, но не решалась забрать ее из детского дома, потому что Валя потеряла память о своей семье. Память могла вернуться, и девочка могла бы отвергнуть «странную женщину», которая ее забрала.

Несмотря на свои колебания, Аграфена Ивановна все-таки привела Валю в свой дом. Однажды она включила патефон, и девочка вспомнила свою «старую жизнь» и стала спрашивать, где ее вещи. В этот момент девочка вспомнила свое прошлое в Ленинграде и заплакала. Аграфена Ивановна тоже заплакала, но Валя стала утешать свою «новую маму».

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что Аграфена Ивановна и Валя, хотя и не были кровными родственниками, нашли друг в друге поддержку и утешение. Они обе пережили боль утраты близких, и благодаря общему опыту нашли друг в друге новую семью.

Эта история — свидетельство человеческого духа и силы связи. Даже перед лицом огромных трудностей и трагедий люди могут найти надежду и поддержку в других людях, которые прошли через похожие испытания. Делясь своим опытом и эмоциями, люди могут сформировать связи, выходящие за рамки кровного родства, и создать новый вид семьи.

В современном мире, где изоляция и одиночество становятся все более распространенным явлением, важно помнить о важности связей. Будь то волонтерская деятельность, участие в группах поддержки или просто общение с друзьями и родственниками, мы все можем найти утешение в осознании того, что мы не одиноки в своих трудностях.

Когда мы преодолеваем жизненные трудности, мы можем черпать вдохновение в истории Аграфены Ивановны и Вали. Открывшись другим, мы можем найти в себе силы преодолеть даже самые сложные препятствия.

В заключение хочу сказать, что «Воспоминания о потерянном прошлом: История поддержки и утешения» — это рассказ о надежде, стойкости и непреходящей силе человеческих связей. Она напоминает нам, что даже в самые мрачные времена мы можем найти свет и поддержку в других людях. Давайте все будем стремиться развивать значимые связи в своей жизни и находить в них утешение и успокоение посреди жизненных трудностей.

ЗАДАНИЕ

9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Я была на костре, — ответила Ленка. — И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять… И никогда никого не буду травить. Хоть убейте!»

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Финал романа «Чучело» — это мощное заявление, сделанное Ленкой Бессольцевой во время суда над Димкой Сомовым. Ленка восклицает: «Я была на костре… И они гнались за мной по улице. И я никогда никого не буду преследовать… И я никогда никого не отравлю. Хоть убейте меня!» Эти слова показывают глубокое сочувствие и понимание Ленкой боли и страданий, которые приносят остракизм и преследования.