Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого Федора Достоевского. Предлагаем вам познакомиться с интересными подробностями его жизни, найденными в материалах региональных СМИ-партнеров «Российской газеты» и журнала «Родина».

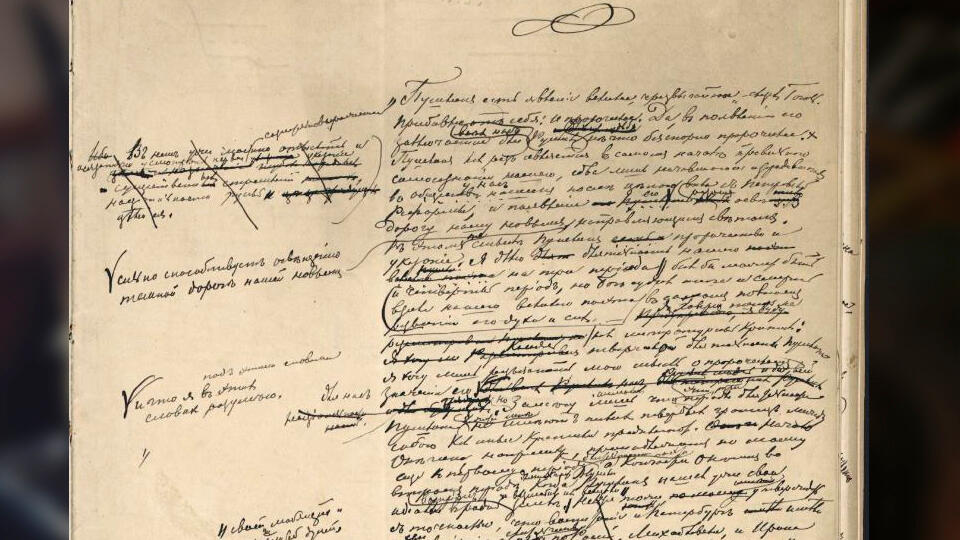

Ф.М. Достоевский. Рукописи романов «Подросток» и «Идиот» Фото: РИА Новости

Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком?

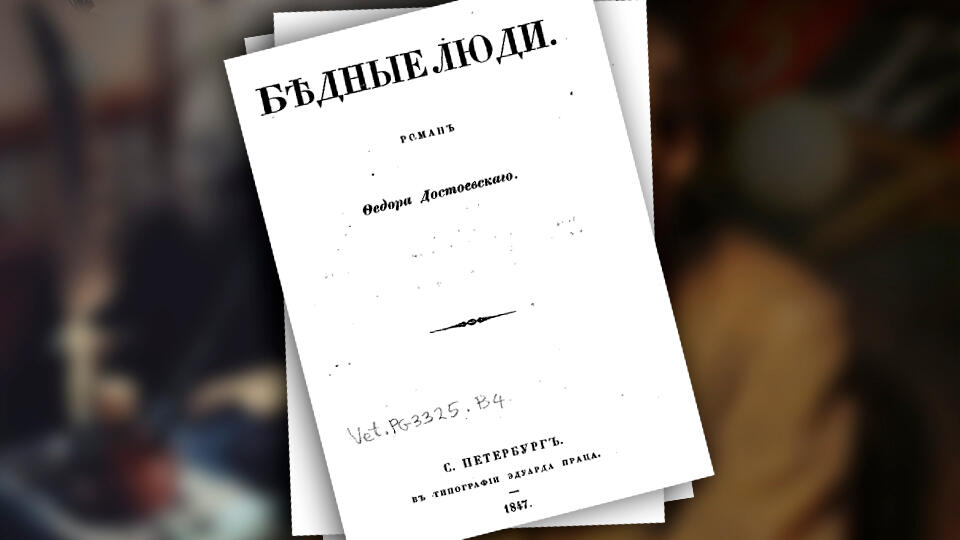

Художника обидеть может каждый. И в писательской среде творчество Фёдора Михайловича вызывало не только восхищение, но и вопросы. Бунин, например, предлагал «сбросить талант Достоевского с корабля современности». Тургенев негативно отзывался о его личности, называя русским маркизом де Садом, и получал гонорары в несколько раз выше. Достоевский считал, что это несправедливо, обижался и сетовал, и недолюбливал Тургенева, но критика на произведения заставляла его работать, шлифовать написанное, порой даже сжигать рукописи и начинать заново — действительно, Гоголь № 2. Так, Роман «Бедные люди» он перерабатывал трижды, прислушиваясь к мнению литературоведов и публики. А черновые варианты «Идиота», «Вечного мужа» и «Бесов» уничтожил. Только по настоянию своей жены оставил некоторые отрывки.

«Преступление и наказание» Достоевский тоже жёг и переписывал. Он признался в этом своему другу, барону Врангелю в письме: «В конце ноября было много написано и готово; я всё сжёг… Новая форма, новый план меня увлёк, и я начал сызнова». Словом, если у вас муки творчества, вспомните классика — и ему было трудно.

Уже упомянутый Белинский был уверен, что талант Достоевского относится к разряду таких, которые не признают сразу, — и был прав. А отец писателя настоял, чтобы тот отучился в Инженерном училище: дескать, литература не сможет его прокормить — и тоже оказался прав. Фёдор Михайлович оставил всё ради писательства, но был постоянно в долгах.

Издательский дом «Мир Белогорья»

Как писал романы Достоевский?

Фёдор Михайлович Достоевский всегда внимательно читал газеты, особенно обращал внимание на уголовную и судебную хронику. Как вы догадались, именно там он брал сюжеты об убийцах, совратителях, заговорщиках и самоубийцах. Для нового романа Достоевский всегда заводил новую тетрадь. Тщательно записывал фамилии героев, их характеристики. Много рисовал. Исследователи выделяют в его рукописях следующие типы зарисовок: мужские и женские лица, дубовые листочки или крестоцвет, готические арки и окна. В арсенале писателя были различные виды почерков. Константин Баршт отмечает, что у Достоевского был специальный почерк для каждой выражаемой мысли, каждого слова. Каллиграфы даже считают, что художественный почерк писателя сопоставим с миром его творчества.

Работал писатель по ночам. Ложился на рассвете и спал до 11 утра. А днём диктовал жене текст. Как известно, его жена Анна Григорьевна была профессиональной стенографисткой. Получив от неё текст, Достоевский снова его прорабатывал и делал наброски для новых глав. Так они и работали над каждым романом.

Журнал «Бельские просторы»

Дмитрий Андреевич, правнук Достоевского, развеивает мифы о великом писателе

Правнук Достоевского уверен, что в произведениях Федора Михайловича любой читатель может найти ответы на любые личные вопросы

— Считается, например, что после 1-го съезда советских писателей, когда Достоевского было решено сбросить с «корабля современности», его книги вычищались из домашних библиотек. Ничего подобного. Но отношение к нему, конечно, было настороженное. Помню, как учила меня мама в детстве: «Только поменьше говори, какая у тебя фамилия. И не крестила я тебя потому, что списки крещенных попадают в «органы». Зачем тебе привлекать к себе лишнее внимание?» Тем более, что мой папа был арестован в 30-х годах. Правда, он пробыл в тюрьме только месяц: его отпустили за недостаточностью улик. И это когда в стране царил психоз после убийства Кирова! Видимо, Федор Михайлович помог моему папе…

Второй самый распространенный миф, что Достоевский когда-то изнасиловал девочку. Слух этот тянется еще с XIX века, супруга писателя постоянно разоблачала его.

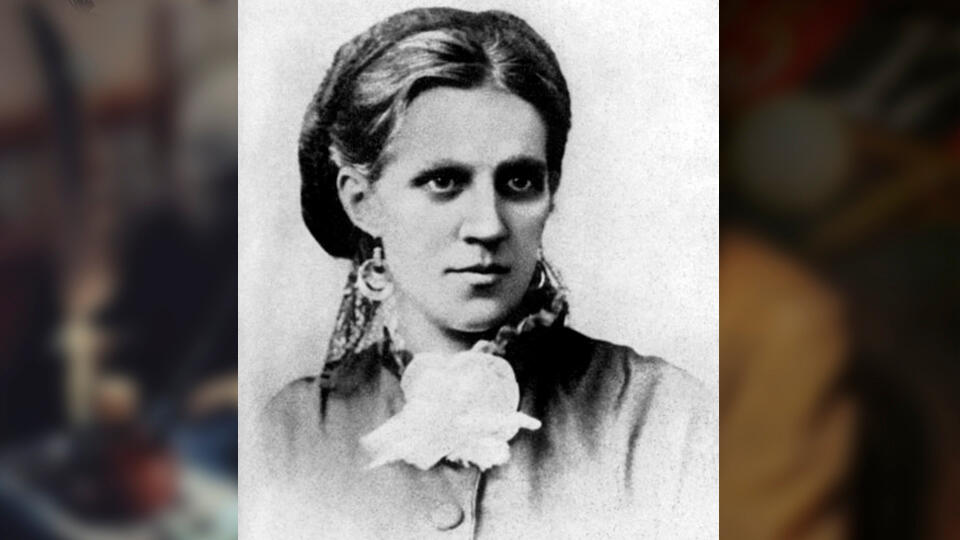

Ну и, наконец, еще один миф связан с самой Анной Григорьевной. При прочтении ее знаменитых воспоминаний складывается образ очень серьезной, неулыбчивой женщины. А мой отец постоянно вспоминал, что бабушка очень красиво и увлекательно рассказывала сказки. И вообще была большой выдумщицей и хохотушкой. О как! Как будто о каком-то другом человеке речь идет! Насколько хороши ее мемуары, настолько они причесаны ее же рукой.

Анна Григорьевна Достоевская, жена русского писателя Федора Михайловича Достоевского, в его комнате при Московском Историческом музее. 1916 год. Репродукция. Фото: РИА Новости

Что известно о судьбе Сниткиной после смерти Федора Михайловича?

Дмитрий Андреевич, правнук Достоевского:

— В 18-м году Анна Григорьевна, лишившись всех сбережений, умерла от последствий голода в Ялте. Мой дед Федор Федорович не мог приехать на похороны из-за начавшейся Гражданской войны, и тело бабушки пролежало непогребенным 4 месяца в цинковом гробу, за которым присматривала сестра Чехова. В конце концов, Анна Григорьевна нашла упокоение в церкви, расположенной в небольшой деревеньке в ближайших окрестностях Ялты.

Перезахоронение праха вдовы русского писателя Федора Достоевского, Анны Григорьевны, скончавшейся в 1918 году в Ялте.Прах с Поликуровского кладбища был перенесен в Александро-Невскую лавру и захоронен рядом с могилой мужа в Ленинграде. Внук писателя Андрей Федорович (слева на первом плане) во время богослужения. Фото: РИА Новости

Но в начале 30-х мой отец получает письмо от одного местного жителя (дед к тому времени уже скончался), что эта церковь взорвана, и останки Анны Григорьевны валяются на земле. Отец сразу поехал туда и своими руками собирал их. У меня даже фото соответствующее есть… Папа потом вспоминал, что он сразу узнал бабушку — по ее гребню-наколке на голове. Он собрал прах и перезахоронил его. А в 1967 году решил выполнить завещание Анны Григорьевны и захоронить ее рядом с Федором Михайловичем. Папа провел эксгумацию, привез останки в Москву для кремации (в Ленинграде тогда еще не было крематория) и уже потом сюда урну доставил. Это был титанический труд с его стороны, потому что нужно было сначала заручиться поддержкой членов Союза писателей. Слава богу, что это были уже не те писатели, что сбрасывали когда-то Достоевского с «корабля современности». Кстати, после перезахоронения праха Анны Григорьевны мой папа через год сам рядом нашел упокоение.

Как написать роман Достоевского: инструкция

Подготовил Роман Лейбов

1 / 6

Портрет Ивана Карамазова. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

2 / 6

Портрет Дмитрия Карамазова. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

3 / 6

Портрет Алеши Карамазова. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

4 / 6

Портрет Смердякова. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

5 / 6

Портрет Федора Павловича Карамазова. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

6 / 6

Портрет Грушеньки. Рисунок Кузьмы Петрова-Водкина. 1927 год

Эскиз грима для неосуществленной постановки Ленинградского академического театра драмы.

Российский государственный архив литературы и искусства

1. Заключите предварительный договор с издателем журнала. Вы профессиональный литератор, свои романы продаете «на корню», когда они еще только задуманы. Если роман, как обычно, будет опубликован в «Русском вестнике» Каткова, готовьтесь к тому, что прогрессивная критика примет его в штыки. Впрочем, если вы договоритесь с Некрасовым и роман пойдет в «Отечественные записки», на орехи от прогрессивной критики достанется и вам, и Некрасову. Не расстраивайтесь: публика в любом случае прочитает ваш роман с интересом.

2. Внимательно читайте свежие газеты. Особенное внимание обращайте на судебную и уголовную хронику. Именно там вы найдете свои сюжеты. Газетные репортеры сделают за вас часть работы, ведь для привлечения читателей они в первую очередь будут освещать преступления, в которых можно рассмотреть вопросы, волнующие общество в вашу бурную эпоху. Благородные юноши, убивающие из непонятных соображений; сладострастные старички, совратители невинных девушек; идейные самоубийцы, политические заговорщики, фальшивомонетчики, городские сумасшедшие — это ваши герои и ваши сюжеты. Чем больше их будет, тем лучше. Чем больше эти газетные сюжеты будут перекликаться с Библией, Гомером, Данте, Шекспиром, Сервантесом, Гете, Шиллером — тем большего внимания они заслуживают. И ни в коем случае не пропустите параллелей с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. Все эти проекции превратят уголовный роман в религиозно-философский и идеологический.

3. Заведите специальную тетрадь для работы над новым романом. Записывайте в нее фамилии героев, их характеристики, время от времени составляйте новый план романа. Рисуйте там готические окна. Пишите красивым почерком всякие слова (потом исследователи скажут вам за это спасибо). Время от времени обязательно пишите капслоком «ОСНОВНАЯ ИДЕЯ» или «ГЛАВНОЕ» — и начинайте после этого составлять план заново.

4. Определите сюжетные линии и персонажный состав будущего романа. Группируйте героев и сюжеты все время по-новому, совмещайте героев нескольких различных сюжетов, расщепляйте героев, раскладывайте их на две противоположные кучки: в одной, маленькой, будут прекрасные люди, в другой — очень большой — ужасные. Придумайте героям говорящие имена, совмещающие сразу несколько смыслов, чем больше — тем лучше. И не бойтесь, если при совмещении пылкой психопатки и робкого ангела у вас получится робкая психопатка или пылкий ангел. Это только к лучшему, в человеке ведь много всего намешано. Так вы сможете создать непредсказуемых героев, вдохновите Фрейда на важные открытия и прослывете глубоким психологом.

5. Выберите место действия. Это может быть Петербург или провинциальный город. В Петербурге вам пригодятся доходные дома, трактиры, подворотни, черные лестницы и мосты через Неву. В провинциальном городе — огороды, которые позволят героям сокращать расстояние между местами действия, монастыри и опять же трактиры. В жилищах непременно должны быть какие-нибудь ширмы, перегородки или двери, ведущие в смежные помещения.

6. Тяните с началом работы над текстом до последнего. Помните: прокрастинация — родная сестра романа. Только превратив голову в мельницу, можно уложить под одну обложку такую бездну сюжетных линий, литературных реминисценций, публицистических рассуждений, злободневных дискуссий и пророчеств о будущем России и мира.

7. Выберите повествователя. Лучше всего, если он будет отчасти вовлечен в действие. Во-первых, можно будет использовать его для исполнения разных нехитрых сюжетных оказий: сбегать куда-нибудь, сообщить что-нибудь, отнести записку. Во-вторых, это позволит вам не отчитываться подробно о том, что и когда какой герой подумал или почувствовал, а также избежать обвинений в запутанности и неопределенности сюжета. Ваш хроникер — не Лев Толстой какой-нибудь, он не знает, как было на самом деле, и не отвечает за автора.

8. Следите, чтобы сюжет был максимально неопределенным и запутанным. Помните, как в одном романе герой поступил со старушкой? Он понавертел вокруг вещицы бумажек и веревочек, старушка наклонилась и давай распутывать, тут-то герой ее по голове тюк! Берите пример с этого героя, строя свое повествование. Пусть читатель нагнется над вашими веревочками. Это касается в первую очередь предыстории. Спрячьте понадежнее некоторые из существенных сюжетных линий. Говоря о прошлом героев, активно используйте конструкции вроде «говорили, что…», «некоторые даже утверждали, что он…» или «как рассказывали в городе…». Не забывайте и о других приемах запутывания, относящихся уже ко времени основного действия. Непременно пропускайте некоторые важные события. Сны и бредовые видения, артистическая ложь и невинные фантазии, страхи и надежды — все это способы разрушить представление об унылой социальной среде как о единственной и незыблемой реальности, разглядеть в сюжете и в жизни битву Бога и дьявола за сердце человеческое.

9. Следите, чтобы сюжет был максимально непредсказуемым. Тут пригодятся сцены скандалов, вторжение в повествование толп нежданных героев, сойдут и немотивированные поступки, вызванные болезнью или крайними жизненными обстоятельствами. Побольше подслушанных разговоров! Побольше случайно прочитанных чужих писем! Побольше истерик, безумия, парадоксальных психологических реакций на грани и за гранью патологии! И не бойтесь, что вас сравнят с маркизом де Садом: во-первых, в этом нет ничего страшного, во-вторых — уже сравнили.

10. Печатайте неоконченный роман в журнале по частям и внимательно следите за реакцией читателей и критиков на публикацию отдельных номеров. Все так делают, например Диккенс.

11. Постарайтесь не проиграть полученные за роман деньги в рулетку. Для этого попробуйте для очередного романа нанять стенографистку или стенографиста, может быть, вам повезет.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Замысел романа «Преступление и наказание» Федор Михайлович Достоевский вынашивал 6 лет. К работе он приступил в 1866 году. История его создания объединяет трагедию и детектив, а взяться гения за перо во многом заставили безденежье и страх долговой тюрьмы.

Каторжный роман

Истоки романа заложены во временах каторги Достоевского. Ему едва исполнилось 28 лет, как в 1849 году он был осуждён по делу петрашевцев. Приговор оказался предельно суровым: «расстреляние», инсценировка смертной казни на Семёновском плацу, а затем по резолюции Николая I её замена на 4 года каторжных работ в Сибири с «лишением всех прав состояния» и дальнейшей отправкой в солдаты. Эти страшные годы, с 1850 по 1854, великий писатель привёл в Омской крепости чернорабочим.

Тюрьма и муштра в полку под Семипалатинском значительно изменили его взгляды, укрепили веру. В это время и появляется идея написать произведение, где отразились бы «муки совести». Сначала Достоевский планирует повесть в форме исповеди, но затем 9 октября 1859-го года он пишет брату из Твери: «В декабре начну роман… На днях я совершенно решил писать его немедля… Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения».

Шедевр — от бедности?

Прошло ещё семь лет, прежде чем он снова приступил к своему грандиозному плану. Причём подтолкнула к этому крайняя бедность. После смерти брата Достоевский оказался в страшной материальной нужде. Весь год он был вынужден обращаться к петербургским ростовщикам, процентщикам и другим кредиторам. Над ним нависла долговая тюрьма… Чтобы избежать катастрофы летом 1865-го, остро нуждаясь в деньгах, Фёдор Михайлович предложил роман в журнал «Отечественные записки». Правда, пока не само произведение, а его замысел. Сегодня мы знаем, что речь шла о романе «Пьяненькие», с центральным образом семьи Мармеладовых, где автор со всех сторон хотел поднять проблему русского пьянства. У редактора журнала Андрея Краевского он просил за будущую публикацию аванс три тысячи рублей, но получил отказ.

Тогда Достоевский обратился к другому издателю Федору Стелловскому. Тот согласился, но на каких условиях! Потребовал от писателя продать ему право на издание полного собрания сочинений в трёх томах и взять на себя обязательство к 1 ноября 1866 года написать не менее 10-12 листов нового романа. Это был кабальный договор, но загнанному в угол нищетой Фёдору Михайловичу ничего не оставалось, и он поставил подпись.

Вот как он сам рассказывает об этом в письме одной из знакомых: «Прошлого года я был в таких плохих денежных обстоятельствах, что принуждён был продать право издания всего прежде написанного мною, одному спекулянту, Стелловскому. В контракте нашем была статья, по которой я ему обещаю для его издания приготовить роман, не менее 12-ти печатных листов, и если не доставлю к 1 ноября 1866-го года (последний срок), то волен он, Стелловский, в продолжении девяти лет издавать даром, и как вздумается, всё, что я ни напишу безо всякого мне вознаграждения… Вот такие контракты подписывают, хоть и смеются, так и я подписал».

Без еды и света

Однако трагедия на этом не закончилась, наоборот, только начиналась.

Получив немалую сумму, Достоевский раздал долги и в конце 1865-го выехал за границу, в Висбаден. И здесь произошло то, что должно было случиться. За пять дней в Висбадене он проиграл в рулетку всё, что можно, в том числе карманные часы. Последствия не заставили себя долго ждать. Вскоре хозяйка гостиницы, в которой он остановился, приказала не подавать ему обеды, а еще через пару дней лишила свечей. В крошечной комнате, без еды и света, «в самом тягостном положении», «сжигаемый какой-то внутренней лихорадкой», писатель приступил к работе над романом «Преступление и наказание».

Сначала он пробует форму исповеди, однако вскоре происходит «творческий взрыв». В тетради писателя появляется серия набросков, где видно, как сталкиваются две самостоятельные линии. В итоге в ноябре 1865-го Достоевский сжигает первоначальный вариант и выбирает новый формат — рассказ от имени автора.

«Сижу над работой, как каторжник, — пишет он своему другу Александру Врангелю. — Это тот… большой роман в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я всё сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи… Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними и еще не знаю наверно — улажу ли? … Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, … а тут садись и пиши. Иногда это невозможно».

Спас положение редактор «Русского вестника» Михаил Катков. Ранее Достоевский с ним жёстко полемизировал, но со временем они помирились. Оба пришли к идеям православия и монархизма, так что не удивительно, что именно Каткову Достоевский написал из Висбадена о бедственном существовании. А также попросил в «Русском вестнике» поместить своё новое произведение — «психологический отчёт одного преступления».

«Кому нужна эта старуха?»

«Молодой человек, исключенный из студентов, решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, жадна, зла, больна, заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. Он решает убить её и обобрать с тем, чтобы сделать счастливой свою мать, живущую в уезде. Избавить сестру от притязаний, грозящих ей гибелью. А потом всю жизнь быть честным, твёрдым в исполнении гуманного долга к человечеству, чем уж, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над глупой старухой. Которая сама не знает, для чего живёт на этом свете», — так в письме Каткову излагает сюжет Достоевский.

Прозорливый редактор «Вестника» тут же соглашается напечатать роман полностью и высылает Достоевскому щедрый аванс.

Любопытно, что образ главного персонажа Родиона Раскольникова, мучающегося от терзаний «Тварь ли я дрожащая или право имею?», написан с реальных убийц. Первый прототип — 27-летний Герасим Чистов, раскольник по вероисповеданию. В 1865-м в Москве топором он лишил жизни двух старух — кухарку и прачку. На убийство молодой человек пошёл, чтобы ограбить их хозяйку. Как сообщали газеты той поры, полицейские нашли трупы в разных комнатах в лужах крови. Из железного сундука были похищены деньги, серебряные и золотые вещи.

Второй «герой» — Александр Тимофеевич Неофитов, профессор всеобщей истории и родственник Достоевского, проходивший по делу подделывателей билетов внутреннего займа. Многие исследователи творчества писателя считают, что в этой истории Достоевский мог увидеть мотив мгновенного обогащения в сознании Раскольникова.

Третий — французский садист Пьер Франсуа Ласенер. Оправдывая свои злодеяния, Ласенер писал стихи и мемуары, пытаясь доказать, что он «жертва общества», мститель. А так жестоко действует во имя революционной идеи, сражаясь с существующей несправедливостью.

Утром один роман, вечером — другой

Первая часть «Преступления и наказания» появилась в «Русском вестнике» в январе 1866-го, сразу вызвав восторженные отклики современников. Окрылённый успехом, писатель работал весь год, закончив роман только в декабре. Правда, и здесь кредиторы его не отпускали. Вышло так, что создавая своё великое произведение, Достоевский был вынужден постоянно думать и об обязательствах Стелловскому — написать новый роман к ноябрю того же 1866 года. Иначе — разорение.

И он совершает невозможное: «Я хочу сделать небывалую и эксцентричную вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов в двух разных романах, один из которых буду писать утром, а другой – вечером и кончить к сроку».

«Эксцентричный» план удался. Фёдор Михайлович с таким вдохновением трудился над «Преступлением и наказанием», что хватило сил параллельно написать ещё один потрясающий роман – «Игрок».

Первые десять листов новой книги он создал за 26 (!) дней и таким образом был спасён от финансового краха.

Самый петербургский

Сегодня «Преступление и наказание» — признанная классика, визитная карточка русской литературы. Кстати, в СССР у него тоже была неоднозначная судьба. Один лишь факт: начиная 30-х годов, роман был включен в программу средней школы. Однако затем изъят и вновь появился в учебниках только в 1968-м. В последние годы его тоже неоднократно пытались заменить, мол, такая глубина мысли неподъёмна для подростков 15-16 лет. К счастью, эти предложения не нашли поддержки.

Роман переведён на многие языки мира, неоднократно экранизирован. Одной из лучших картин считается чёрно-белая лента режиссёра Льва Кулиджанова с Георгием Тараторкиным в роли Раскольникова, Иннокентием Смоктуновским в роли Порфирия Петровича, Ефимом Копеляном в роли Свидригайлова.

Также это самый «петербургский роман» русской литературы. Знатоки покажут вам дом Раскольникова (№19/5) на углу Гражданской улицы и Столярного переулка, и дом старухи-процентщицы на канале Грибоедова – ул. Средняя Подьяческая, дом 15А. Сейчас в литературно-мемориальном музее Достоевского в Кузнечном пер., работает выставка «Перерыть все вопросы в этом романе», посвящённая 150-летию «Преступления и наказания».

Кстати, сейчас в наше неспокойное время многие обращают внимание на эпилог – «каторжные сны» Раскольникова. В них мир погружается в безумие, где нет ничего общего, связующего, наоборот, у всех своя правда. В результате это оборачивается планетарным кошмаром. Однако, в финале звучат слова надежды: «Их воскресила любовь». Вот почему к этому роману вновь и вновь обращаются миллионы читателей во всем мире.

| Фёдор Михайлович Достоевский | |

|---|---|

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея |

|

| Имя при рождении | Фёдор Михайлович Достоевский |

| Псевдонимы | Д.; Друг Козьмы Пруткова; Зубоскал; —ий, М.; Летописец; М-ий; Н. Н.; Пружинин, Зубоскалов, Белопяткин и К° [коллективный]; Ред.; Ф. Д.; N.N.[1] |

| Дата рождения | 30 октября [11 ноября] 1821 |

| Место рождения | Москва, Российская империя |

| Дата смерти | 28 января [9 февраля] 1881 (59 лет) |

| Место смерти | Санкт-Петербург, Российская империя |

| Гражданство (подданство) |

|

| Род деятельности | прозаик, переводчик, философ |

| Годы творчества | 1844—1880 |

| Направление | реализм |

| Язык произведений | русский |

| Произведения на сайте Lib.ru | |

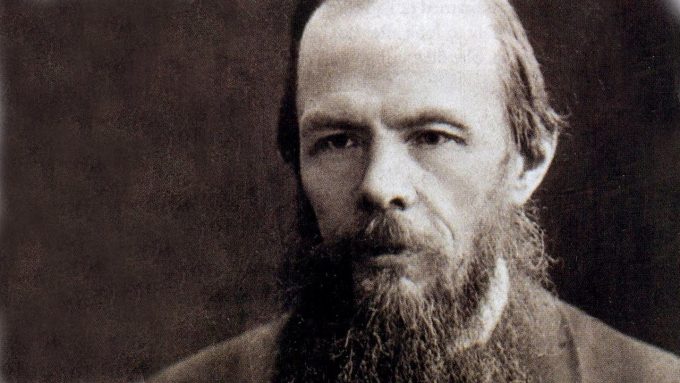

Федор Михайлович Достоевский (30 октября (11 ноября) 1821, Москва, Российская империя — 28 января (9 февраля) 1881, Санкт-Петербург, Российская империя[2]) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист[3]. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. По данным ЮНЕСКО один из самых читаемых писателей мира.

Достоевский стоит у истоков возникновения жанра психологической прозы[4] (повесть «Записки из Мёртвого дома») и экзистенциалистской литературы (новелла 1864 года «Записки из подполья»). Достоевский является признанным классиком русской литературы, одним из лучших романистов мировой литературы. Творчество русского писателя оказало огромное влияние на становление мировой литературы на творчество некоторых лауреатов Нобелевской премии, а также на философские взгляды Фридриха Ницше и Жана-Поль Сартра[5].

Самые известные произведения писателя — это романы «великого пятикнижия». По многим произведениям Достоевского снимались фильмы, ставились спектакли, балетные и оперные постановки.

По делу петрашевцев был осуждён и отбыл своё наказание в военном городе Омске[6].

Биография

Московское детство

Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве в Мариинской больнице для бедных Московского воспитательного дома.

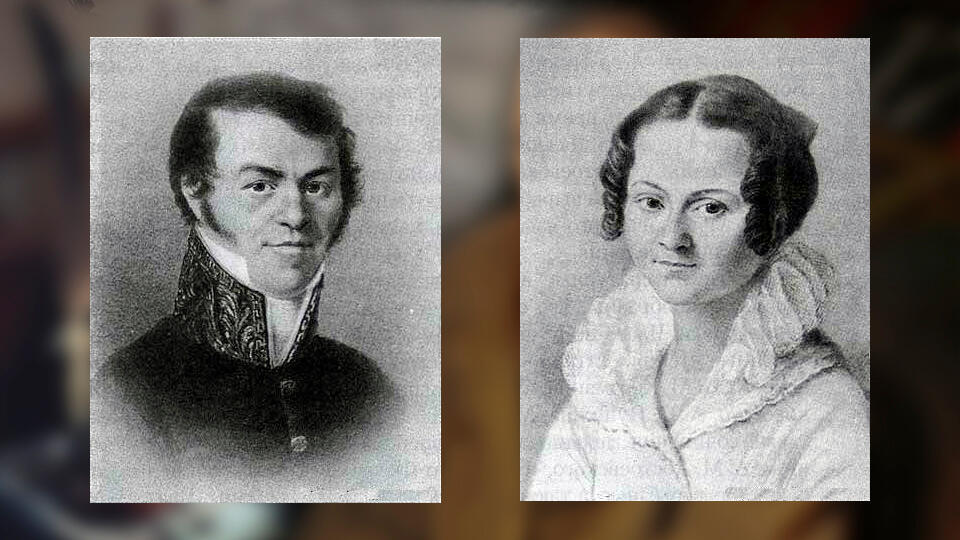

Отец, Михаил Андреевич Достоевский, был по профессии врачом. Во время Отечественной войны 1812 года служил военным врачом. После рождения сына Михаила, в 1821 году увольняется с военной службы и поселяется с семьёй в Москве. Несмотря на очень низкий оклад, начинает работать в Мариинской больнице для бедных.

Мать, Мария Нечаева, была дочерью купца 3-ей гильдии Фёдора Тимофеевича Нечаева. После наполеоновского нашествия потерял все своё состояние. Биографы писателя предполагают что, имя Фёдор выбрано было по имени деда по матери[7][8].

«Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь родителей …», — вспоминал Достоевский[7].

В семье царил патриархальный уклад[7]. Вся жизнь семьи подчинялась службе отца. Самые ранние воспоминания будущего писателя относятся к 1823 −1824 годам. Одним из воспоминаний стала ежевечерняя молитва вместе с братом перед образами в гостиной[9].

В конце 1822 года родилась сестра Варвара, тогда в семье появилась няня Алёна Фроловна, о которой у писателя остались самые приятные воспоминания. Она упоминается в романе «Бесы»[10][8]. После рождения в 1825 году брата Андрея, семья перебирается в левый флигель больницы. Это была небольшая квартира, состоящая из двух небольших комнат, передней и кухни. Для старших детей отгородили часть передней[11][12].

Из воспоминаний Андрея, в детстве Достоевские слушали сказки про «Жар- птицу», «Алёшу Поповича», «Синюю бороду» и другие[13][14]. Летними вечерами всей семьёй гуляли в Марьиной роще, ездили в Троице-Сергиеву лавру[15][16].

Начало учёбы

Усадьба «Даровое», Зарайский район

Уклад, царивший в доме Достоевских, благоприятствовал развитию воображения и любознательности[17]. Достоевский в своих воспоминаниях называл родителей «лучшими, передовыми людьми»[18]. По вечерам в гостиной читали вслух Карамзина, Державина, Жуковского, Пушкина, Полевого, Радклиф. Особенно запомнилось маленькому Фёдору чтение отцом «Истории Государства Российского». В десять лет он уже знал главные эпизоды русской истории[19][20]. Детей начинали обучать с четырёхлетнего возраста, начинали с легких лубочных сказок[17]. Первая серьёзная книга для обучения чтению была «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета».

Весной 1827 года Михаил Андреевич получил чин коллежского асессора[18]. 28 июня 1828 года Достоевские стали потомственным дворянским родом и получили право приобрести собственное имение. Летом 1831 года заплатив 30 тысяч рублей ассигнациями приобрёл село Даровое в Каширском уезде Тульской губернии. Это было бедное, худородное село с одиннадцатью крестьянскими дворами[21][22]. Тем не менее летом 1832 года дети впервые знакомятся с деревенской Россией.

Полученные в ходе этой поездки впечатления нашли отражение в романах «Бедные люди», «Бесы», а также в «Дневнике писателя»[23][24].

После возвращения в Москву для старших Михаила и Фёдора начинаются годы учёбы. Сначала была домашняя учёба — Закон Божий, русский язык, словесность, арифметику и географию преподавал приходящий дьякон Екатерининского института И. В. Хинковский[25][26]. Каждый день ездили учить французский язык к преподавателю Александровского и Екатерининского институтов Н. И. Драшусову, который содержал пансион[27][26]. Сыновья Драшусова преподавали математику и словесные науки[28]. Латыни учил детей сам Михаил Андреевич. Он купил «латинскую грамоту Бантышева» и каждый вечер занимался с Михаилом и Фёдором латынью.

Пансион Чермака. Смерть матери

В сентябре 1834 года Михаил и Фёдор Достоевские поступили в пансион Леонтия Ивановича Чермака, считавшийся одним из лучших частных учебных заведений Москвы[27][29]. Обучение в этом пансионе стоило дорого, но помогала семья старшей сестры мамы Куманины. Режим в пансионе был очень строгий. Ученики занимались практически весь день, начиная с раннего утра до позднего вечера, прерываясь только на молитву и приём пищи. Курс состоял из трёх классов по одиннадцать месяцев каждый. Тут изучали почти все предметы: математику, риторику, географию, историю, физику, логику, русский, греческий, латинский, немецкий, английский, французский языки, чистописание, рисование и даже танцы. Атмосфера в пансионе была домашней, Леонтий Чермак относился к своим ученикам как к собственным сыновьям, следил за здоровьем, входил в их нужды[30][31].

Как вспоминают учившиеся в то время, Фёдор Достоевский был серьёзным, вдумчивым молодым человеком, который играм в рекреации предпочитал книги.

Зимой 1835 года, предположительно, у Достоевского случился первый припадок падучей[32].

Среди учителей пансиона братья Достоевского особенно выделяли Николая Ивановича Билевича, преподавателя русского языка, который просто сделался их идолом. Он в одно время учился с Николаем Гоголем, участвовал в литературных собраниях, сочинял стихи, занимался переводами Шиллера. По мнению, биографов писателя, именно общение с Билевичем способствовало тому, что Достоевский начал думать о занятиях литературой как о профессии. По выходным и летними вечерами в доме Достоевских продолжались семейные чтения. Предположительно, с 1835 года у них появляется подписка на журнал «Библиотека для чтения». В этом журнале будущий писатель впервые читает «Пиковую даму» Пушкина, «Отца Горио» Оноре де Бальзака, романы произведения Виктора Гюго и Жорж Санд[33].

В начале 1835 года появляются первые признаки тяжелого заболевания матери[34]. В это время она с младшими детьми переезжает в Даровое. Михаил, Фёдор и Андрей готовились в это время к экзаменам в пансионе[35]. В Даровое они теперь могли приехать только на два летних месяца[36].

Следующее лето 1836 года стало для Марии Фёдоровны последним[37]. В начале 1837 года, не дожив до 37 лет, она скончалась и была похоронена на Лазаревском кладбище[37][38].

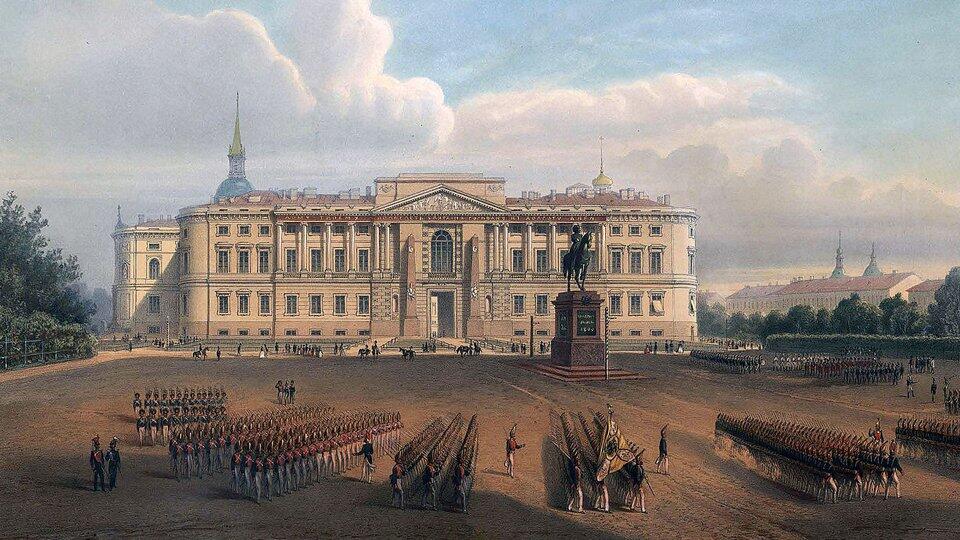

Юность

В мае 1837 года Михаила и Фёдора отец определил в приготовительный пансион Короната Костомарова в Петербурге, для поступления в Главное инженерное училище[39]. Отец настоял на поступлении в инженерное училище зная, что эта профессия обеспечит его сыновьям материальное благополучие, хотя они мечтали заниматься литературой[40]. Михаила не приняли в училище, младший же учился без охоты, не испытывая призвания к будущей профессии. В этом же году их отец в чине коллежского советника оставил и поселился в Даровом. В 1839 году, при не до конца выясненных обстоятельствах, скончался.

Время вне учебы Достоевский проводил за чтением произведений зарубежный (Гомер, Корнель, Расин, Бальзак, Гюго, Гёте, Гофман, Шиллер, Шекспир, Байрон) и русских (Державин, Лермонтов, Гоголь) авторов. Наизусть знал практически все творчество Пушкина. Русский географ Семёнов-Тян-Шанский[41], утверждал, что Фёдор Михаил был образованнее многих литераторов-современников, включая Николая Некрасова, Алексея Плещеева и даже самого Николая Васильевича Гоголя»[42].

Осенью 1838 года товарищи по учёбе вместе с Достоевским организовали литературный кружок, в который вошли И. И. Бережецкий[43], Н. И. Витковский, А. Н. Бекетов[44][45] и Д. В. Григорович.

В 1843 году Достоевский окончил училище и был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. 9 октября 1844 года подал в отставку и уволился в чине поручика[46].

Первые литературные опыты, публикации и петрашевцы

Достоевский в 26 лет, рисунок К. Трутовского, итальянский карандаш, бумага, (1847), (ГЛМ)

С 1840 по 1842 годы, ещё учась в училище, Достоевский работал над драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов»[47]. Также в январе 1844 года он писал брату, что закончил драму «Жид Янкель», но эти первые пробы пера не сохранились[48].

Конец 1843 — начало 1844 годов — Достоевский занимается переводами, пишет рассказы, но не заканчивает их. Одновременно с переводами он начинает работу над собственным романом «Бедные люди»»Бедные люди»[49].

Ещё находясь на военной службе, Достоевский завершил перевод романа Бальзака «Евгения Гранде»[50]. В 1844 году перевод этого романа был опубликован в журнале «Репертуар и пантеон» без указания имени переводчика[51].

В конце мая 1845 года писатель завершил свой первый роман «Бедные люди»[45]. До публикации с рукописью романа ознакомились Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский, которые высоко оценили роман, даже заговорили о «новом Гоголе»[52][47]. Достоевский был принят в кружок Белинского[53], он стал знаменитым до публикации романа Н. А. Некрасовым 1846 году.

По прошествии многих лет Достоевский вспоминал слова Белинского в «Дневнике писателя»:

Следующий его роман «Двойник»[54] уже был не понят, восприятие Достоевского чуть ли не гением сменилось разочарованием и недовольством. Белинский, который так восторженно отзывался о первом романе, теперь изменил своё отношение к начинающему писателю, не оценил новаторство «Двойника» .Положительную оценку двум первым романам Достоевского дал только начинающий критик Валериан Майков[55][56].

В конце 1846 года, после стычки с Иваном Тургеневым[57], разорвал отношения с кружком Белинского и рассорился с редакцией «Современника» в лице Н. А. Некрасова[45] и начал печататься в «Отечественных записках» Андрея Краевского[58]«.

В январе — феврале 1846 года по приглашению критика Валериана Майкова посещал литературный салон Николая Майкова[59],. Там он познакомился с Иваном Гончаровым[60].

В это же время Достоевский становится участником литературно-философского кружка братьев Бекетовых, в который также входили поэт А. Н. Майков, критик В. Н. Майков, А. Н. Плещеев[61], друг и врач писателя С. Д. Яновский и др. Они устроили «ассоциацию» с общим хозяйством, которая просуществовала до конца 1847 года. После размолвки с членами кружка Белинского, здесь Достоевский нашел настоящих, близких по взглядам, друзей.

Весной 1846 года А. Н. Плещеев познакомил Достоевского с почитателем М. В. Петрашевским, являвшимся почитателем Ш. Фурье[62][63] однако посещать «пятничные» собрания, устраиваемые им, начал почти через год.

На этих собраниях обсуждались вопросы свободы книгопечатания, перемена судопроизводства, а также освобождение крестьян .Среди петрашевцев существовали несколько самостоятельных кружков. Один из этих кружков состоял из семи радикально настроенных участников, которые сплотились вокруг называвшего себя коммунистом Н. А. Спешнева. Достоевский стал членом этого тайного общества, целью которого было создание нелегальной типографии и осуществления переворота в стране[64].

Вскоре после публикации «Белых ночей» ранним утром 23 апреля 1849 года Достоевский в числе других петрашевцев был арестован[64] и провёл восемь месяцев в Петропавловской крепости[45].

В начале своего литературного творчества молодой Достоевский скорее страдал от избытка замыслов и сюжетов, чем от недостатка материала. Произведения, написанные в ранний период творчества, разножанровые. Однако все критики сходятся во мнении, что лучшим произведением этого периода является роман «Бедные люди»[65].

Каторга и ссылка

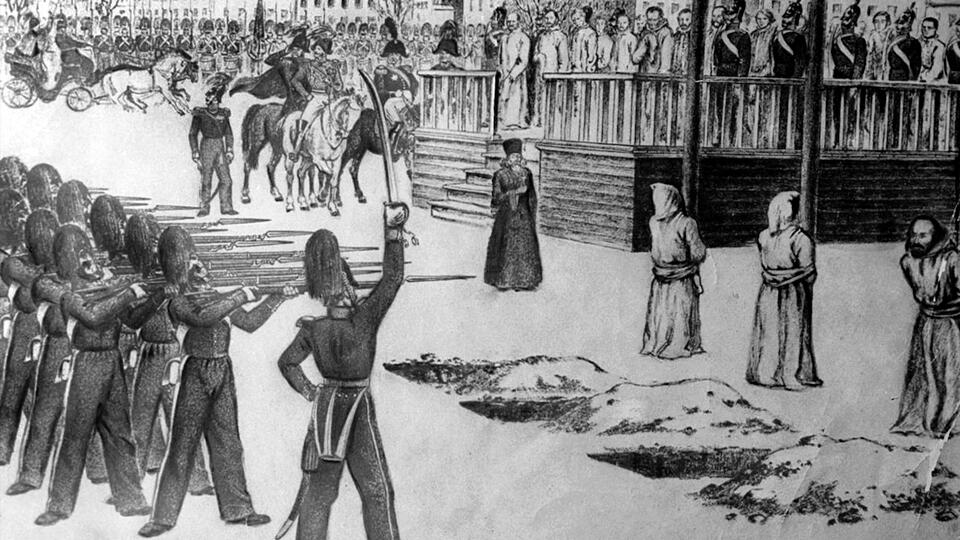

Инсценирование казни на Семёновском плацу

Суд признал Достоевского «одним из важнейших преступников» за чтение и «недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского»[66][67][68].

Военно-судная комиссия 13 ноября 1849 года приговорила Ф. М. Достоевского к лишению всех прав состояния и «смертной казни через расстреляние»[69]. 19 ноября смертный приговор был отменен «ввиду несоответствия его вине осужденного» и заменен восьмью годами каторг[70]. В конце ноября Николай I при утверждении приговора петрашевцам сократил вдвое (до четырех лет) срок заключения Достоевскому с последующей службой рядовым[71].

22 декабря 1849 года на Семёновском плацу петрашевцам был зачитан приговор о «смертной казни расстрелянием» с переломлением над головой шпаги. Только после этого была приостановлена казнь и осужденным дано помилование. Было назначено наказание в виде каторжных работ[72]. Во время инсценировки казни один из осужденных, Николай Григорьев, сошёл с ума. Испытанные Достоевским ощущения отражены в одном из монологов князя Мышкина в романе «Идиот»[72]

С 9 по 20 января 1850 года на пути к месту каторги осужденные находились в Тобольске. Здесь жёны сосланных декабристов Ж. А. Муравьёва[73], П. Е. Анненкова[74] и Н. Д. Фонвизина[75] встретили осуждённых петрашевцев и подарили каждому Евангелие, внутри были спрятаны по десять рублей[76][77] Достоевский до конца жизни хранил это Евангелие как реликвию[78].

Каторгу писатель отбывал в Омске. Каторжане не имели права переписки, но Достоевский вёл тайно записи в «Сибирской тетради» («моя каторжная тетрадка»)»Сибирской тетради» («моя тетрадка каторжная»[45]). Они легли в основу его романа «Записки из Мёртвого дома».

В этот же период впервые произошла медицинская констатация его болезни как падучая (эпилепсия)[79][80].

После освобождения Достоевский провёл около месяца в Омске, где завел дружбу с известным (в будущем) казахским этнографом Чоканом Валихановым[81].

В конце февраля 1854 года Достоевский отправился рядовым на место службы в 7-й Сибирский линейный батальон в Семипалатинске[47].

Здесь он знакомится с Марией Дмитриевной Исаевой, женой местного чиновника А. И. Исаева, горького пьяницы. 14 августа 1855 года Фёдор Михайлович получает известие, что Исаев скончался после долгой болезни[82].

В ознаменование начала царствования Александра II согласно приказу военного министра ряду осуждённых были дарованы льготы и милости, Достоевский же был произведён в унтер-офицеры[83].

Фёдор Михайлович пишет письмо своему давнему знакомому, герою Севастопольской обороны генерал адъютанту Эдуарду Ивановичу Тотлебену с просьбой походатайствовать о нём перед новым императором[84]. Письмо в Петербург доставил друг писателя барон Александр Егорович Врангель[85]. Генерал Тотлебен на личной аудиенции добился определённого помилования для писателя[86].

26 августа 1856 года в день коронации Александра II было объявлено прощение бывшим петрашевцам[87], но приказал установить за писателем тайный надзор[88]. 20 октября 1856 года Достоевский получил чин прапорщика[82].

6 февраля 1857 года Достоевский в городе Кузнецк обвенчался с Марией Исаевой[89][90]. В этом браке Достоевский не был счастлив.

Полная амнистия и разрешение печататься было дарованы Достоевскому высочайшим указом 17 апреля 1857 года[91]. Также были возвращены права дворянства.

Годы каторги и военной службы оказались поворотными в жизни писателя: из ещё не определившегося в жизни «искателя правды в человеке» он превратился в глубоко верующего человека, идеалом которого на всю жизнь стал Иисус Христос.

После ссылки

30 июня 1859 года Достоевскому выдали временный билет[92], по которому он мог покинуть Семипалатинск[93]. 2 июля он выехал в Тверь, а в конце 1859 года вместе с семьёй вернулся в Петербург[94], но тайный надзор за ним осуществлялся вплоть до 1875 года[95].

В 1860 году вышло двухтомное собрание сочинений Достоевского[96].

Вторым громким литературным дебютом писателя стала публикация «Записок из Мёртвого дома»[97]. Для современников «Записки» оказались откровением, до Достоевского никто не касался изображения тем каторжной жизни. Новаторский роман, жанр которого до сиз пор не могут определить, позволил писателю занять достойное место не только в русской литературе, но и в мировой.

Александр Герцен сравнивал Достоевского с Данте, который спускался в ад, сравнивал «Записки» с фреской Микеланджело «Страшный суд»[98].

С начала 1861 года Фёдор Михайлович вместе с братом Михаилом выпускали собственный литературно-политический журнал «Время»[99], потом в 1863 году — журнал «Эпоха». «Униженные и оскорблённые» (1861)[100], «Записки из мёртвого дома»[101], «Скверный анекдот» (1862)[102], «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863)[103] и «Записки из подполья» (1864)[104].

Работа в журналах положило начало публицистической деятельности писателя, а совместная работа с Н. Н. Страховым[105] и А. А. Григорьевым[106] способствовала становлению братьев Достоевских на позициях почвенничества.

Летом 1862 года Достоевский предпринял первую поездку за границу, побывав в Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Австрии.

Хотя главной целью путешествия было подлечить здоровье на немецких курортах, в Баден-Бадене писатель пристрастился к игре в рулетку[107]. Лето 1863 года он провёл с эмансипированной особой Аполлинарией Сусловой[108] («инфернальной женщиной» по словам писателя[109]). Их сложные отношения, страсть к игре в рулетку отражены в романе «Игрок»[110]. Достоевский продолжал играть в азартные игры вплоть до 1871 года, когда он после проигрыша навсегда поборол в себе страсть к игре.

Свои впечатления от первой поездки по Европе, размышления об идеалах Великой французской революции Достоевский описал в цикле из восьми философских очерках-эссе «Зимние заметки о летних впечатлениях»[111].

Размышления писателя о буржуазной цивилизации в « Зимних заметках..» предваряли историко-социологическую проблематику «великого пятикнижия», философская основа которого, по мнению достоеведа А. С. Долинина, была заложена в «Записках из подполья»[112].

«Записки из подполья»[113] должны были стать частями большого романа «Исповедь». Замысел этого романа зародился в 1862 году, но так и не был реализован.

Первая часть философской исповеди героя «Подполья» была написана в январе-феврале, а вторая часть («Повесть по поводу мокрого снега») с марта по май 1864 года.

В повести автор наделил своего героя большой силой убедительности[114], этой же чертой характера был наделён и Раскольников, Ставрогин и братья Карамазовы — герои романов «великого пятикнижия».

Этот необычный для современной литературы приём стал основанием для ошибочного отождествления героев с автором.

Рассуждения «подпольного парадоксалиста» направлены против рационализма и оптимизма просветителей Руссо и Дидро. Он уверен, что «живая жизнь» не укладывается в схему «2 х 2 = 4». На последних страницах повести он называет себя антигероем, ему ближе идеи Канта, Шопенгауэра и Штирнера о свободе воли — «своё собственное, вольное. свободное хотенье превыше всего»[115], и он доводит свою программу крайнего индивидуализма и скептицизма до логического конца[116].

Образ «лишнего человека» стал результатом многолетних размышлений писателя и волновал его до конца жизни[117].

В 1864 году уходят из жизни жена и старший брат Михаил.

Расцвет творчества

К числу наиболее значительных произведений Фёдора Достоевского, по утверждению литературоведов, относятся уникальный в русской и мировой литературе моножурнал философско-литературной публицистики «Дневник писателя» и так называемое «великое пятикнижие»[118], в которое входят последние романы:

- «Преступление и наказание» (1866),

- «Идиот» (1868),

- «Бесы» (1871—1872),

- «Подросток» (1875),

- «Братья Карамазовы» (1879—1880)

«Преступление и наказание» и «Игрок»

«Преступление и наказание» в журнале «Русский вестник» М. Н. Каткова

После смерти брата Достоевский взял на себя долговые обязательства закрывшегося журнала «Эпоха». Из-за финансовых трудностей он был вынужден принять кабальные условия договора по публикации собрания сочинений, которые выдвинул издатель Фёдор Стелловским[119]. Полное на то время четырехтомное собрание сочинений Достоевского издавалось Стелловским с 1865 по 1870 год[120].

В августе 1865 года, находясь за границей, писатель начинает писать «Преступление и наказание». В сентябре 1865 года он написал письмо Михаилу Каткову[121], в котором изложил сюжет практически законченной повести, предложив опубликовать её в журнале «Русский вестник»[122]. Катков ответил согласием и отправил аванс Достоевскому в Висбаден. Сюжет повести состоит в «психологическом отчёте одного преступления». Молодой человек, живущий в крайней бедности, поддаётся некоторым странным «недоконченным» идеям. Он решается убить старуху-процентщицу, чтобы помочь себе и своей семье. После он мог бы закончить университет и вести честную и праведную жизнь.

«Тут-то и развёртывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда, земной закон берет своё, и он кончает тем, что принуждён сам на себя донести. Принуждён, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли своё, убили убеждения, даже без сопротивления. Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить своё дело», — пишет в письме Каткову Достоевский.

Вернувшись в начале ноября в Петербург, Достоевский продолжил работу над повестью, разросшуюся в роман. В письме Александру Врангелю в феврале 1866 года он признался, что сжег многочисленные наработки, созданные им в конце ноября 1865 года, поскольку они ему не понравились. Увлекшись новой формой и новым планов, он решил начать писать заново[123].

В роман была добавлена сюжетная линия Мармеладовых[124], герой получил имя Раскольников[125], повествование велось от лица автора для большей достоверности и раскрытия напряжённой внутренней жизни главного героя[126].

Новый, переработанный и расширенный вариант романа создавался с декабря 1865 по декабрь 1866 года и был напечатан в «Русском вестнике» за 1866 год.

Однако по контракту с издателем Стелловским писатель должен был написать новый роман к 1 ноябрю 1866 года[127]. Сделать это в столь сжатые сроки было физически невозможно. Тогда друг писателя А. П. Милюков познакомил его с лучшей стенографисткой Анной Григорьевной Сниткиной[128]. Это позволило написать роман «Игрок» за 26 дней — с 4 по 29 октября[129].

Передав рукописи романа «Игрок» издателю, Достоевский сделал предложение Анне Григорьевне[130], и 15 февраля 1867 года они обвенчались в Троицком соборе[131]. Получив за роман «Преступление и наказание» хороший гонорар, писатель со своей молодой женой уехал за границу.

«Идиот»

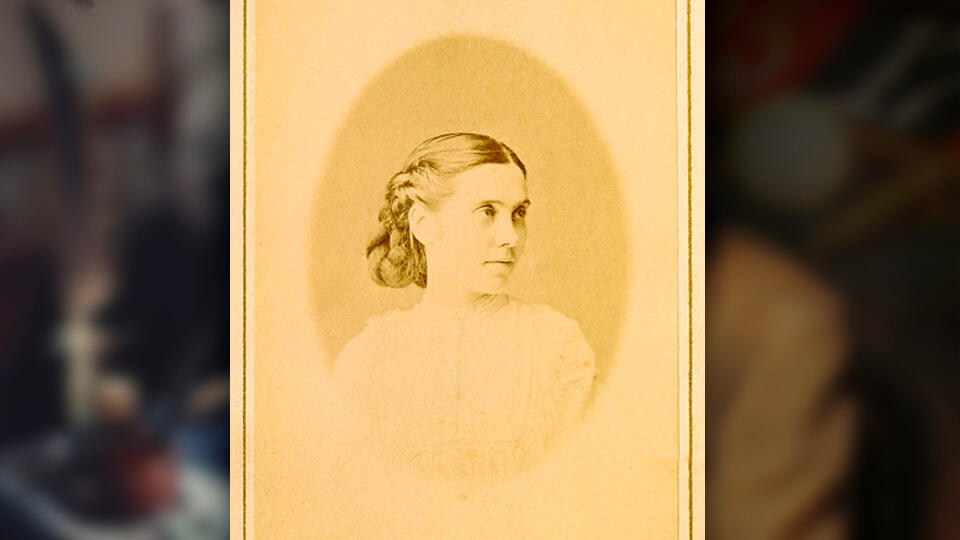

Анна Григорьевна Достоевская

Достоевский написал роман «Идиот», находясь за границей[132]. К работе над ним впервые он приступил в сентябре 1868 года в Женеве, продолжив ее в Вене и Милане, закончил 17 января 1869 года во Флоренции.

Писатель в письме к Аполлону Майкову от 31 декабря 1867 года раскрыл основную идею романа: «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из неё сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю её. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека[133]. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно»[134]. Трагедия главного героя заключается в том, что «Князю — Христу» (Мышкину) никого не удаётся осчастливить, победить враждебные силы, он сам становится жертвой этих сил. Князь Мышкин — любимый герой писателя[135][136].

«Бесы»

В 1869—1870 годах Достоевский работает над эпопеей «Атеизм», позже меняет название на «Житие великого грешника»[137]. Этот план не был реализован, но впоследствии части этого замысла пригодились при написании романа «Бесы» (1870—1872), при написании романа «Подросток» (1874—1875), и при создании романа «Братья Карамазовы» (1878—1880)[138].

В это же время он работает над другими неосуществлёнными замыслами, которые впоследствии вошли в роман «Бесы».

В романе «Бесы»[139] Достоевский полемизирует с революционной Россией: с одной стороны против «нечаевцев» («детей»-нигилистов поколения бесов), с другой стороны — против либералов(«отцов»)[140][141].

По словам Достоевского, замысел этого антинигилистического романа зародился у него в январе 1870 года в Дрездене[142]. В марте 1870 года Достоевский писал Н. Н. Страхову, что готовится к завершению работы над тенденциозным романом-памфлетом. Когда на первый план вышел сильный образ Ставрогина, замысел был кардинально переработан. Политический памфлет соединился с романом-трагедией[143].

Спасаясь от кредиторов, писатель четыре года провёл за границей. 8 июля 1871 года семья вернулась в Россию. Это был самый благоприятный в материальном и семейном плане период жизни писателя[144]. Жена писателя обустроила быт, взяла в свои руки финансы семьи. Эти годы были очень плодотворными в творческом плане. С 1872 года семья проводила лето в городе Старая Русса Новгородской губернии[45].

Роман «Бесы» был закончен в Петербурге во второй половине ноября 1872 года[145].

«Дневник писателя»

Дом в Женеве, в котором жил Достоевский в 1868 году

Ещё с периода раннего творчества Достоевский тяготеет к публицистике.

После каторги и ссылки тяга писателя к освещению злободневных тем воплотились при издании журналов «Время» и «Эпоха». В еженедельном журнале «Гражданин» за 1873 год, который издавался Владимиром Мещерским[146], в январе 1873 года появилась рубрика «Дневник писателя»[147]. Достоевский, поясняя свое желание раскрыть собственное видение актуальных событий, заявил следующее: «Буду и я говорить сам с собой…в форме этого дневника…Об чём говорить? Обо всём, что поразит меня или заставит задуматься»[148]. Н. К. Михайловский назвал новую рубрику комментарием к роману «Бесы».

Ряд критиков использовали публикацию романа «Бесы» и работу редактором журнала «Гражданин» для обвинения писателя в ретроградстве и реакционности.

Работа на посту редактора отнимала много сил, поэтому Достоевский решил оставить эту должность и начать работу над новым романом «Подросток». Последний номер «Гражданина», подписанный Достоевским как редактором, вышел 15 апреля 1874 года[149].

Это было новаторское по форме и содержанию издание одного автора[150]. Оно включало серии фельетонов, очерков, литературной критики[151], воспоминаний. В «Дневнике» впервые печатались ответы на письма читателей, были напечатаны небольшие произведения такие, как «Бобок»(1873), «Мальчик у Христа на ёлке» (1876), «Мужик Марей» (1876) и др.

В 1880 году вышел очерк о Пушкине.

На страницах моножурнала в форме диалога велась полемика оппонентов разных направлений русской общественно-политической жизни. Автор излагал разные точки зрения на современные события и также собственное мнение.[152].

«Дневник писателя» Достоевского пользовался большой популярностью, что способствовало росту влияния автора на общественное мнение[153].

«Подросток»

Рабочий кабинет писателя в последней квартире в Петербурге

Роман «Подросток» по просьбе Н. А. Некрасова Достоевский отдаёт для публикации в журнал «Отечественные записки»[154], где он выходил в течении 1875 года[155].

Замысел романа формировался из публицистических выступлений автора[156], был связан с некоторыми неосуществлёнными планами, с некоторыми ранними произведениями («Двойник», «Маленький герой», «Записки из подполья»), а также со зрелыми романами («Идиот», «Бесы»). Как и многие другие герои его романов, главный герой «Подростка» 19-летний Аркадий Макарович Долгорукий, является носителем идеи[157].

Он пытается воплотить «идею Ротшильда»[158] — «цель не богатство материальное, а могущество». Главное в романе не проверка идеи на прочность, а поиск им идеала. На первый план выходит тема воспитания Подростка, поэтому литературоведы считают роман воспитательным[159][45].

«Братья Карамазовы» и речь о Пушкине

В марте 1878 года Фёдор Достоевский получил приглашение от Комитета общества литераторов Франции принять участие в Международном литературном конгрессе, который должен был состояться в Париже 30 мая (11 июня) 1878 года под председательством Виктора Гюго. Достоевскому предстояло возглавить делегацию от России в списке членов Международной литературной ассоциации[160]. Однако писатель не смог присутствовать из-за болезни и кончины сына Алексея 16 мая[161].

Зимой 1878 года по просьбе Александра II воспитатель великих князей Сергея[162] и Павла Александровичей Дмитрий Арсеньев познакомился с Достоевским и пригласил его на обед со своими воспитанники. Он трижды присутствовал на обедах с великими князьями вместе с К. Н. Бестужев-Рюмин[163][164][165].

Титульный лист первого отдельного издания романа «Братья Карамазовы», том II. Типография братьев Пантелеевых, 1881 год

16 января 1880 года Достоевский был принят наследником и будущим императором Александром III[166].

В эти же годы наблюдается сближение Достоевского с консервативными журналистами, публицистами и мыслителями. Он посещал некоторые лекции Вл. С. Соловьёва «О Богочеловеке». Проблема соотношения природного и нравственного начал в человеке, затронутая в лекциях Соловьёва, нашли отражение в романе «Братья Карамазовы»

Итог творческого и жизненного пути Фёдора Михайловича Достоевского — это роман «Братья Карамазовы»[167]. Замысел романа возник ещё в 1878 году. Часть образов, эпизодов и идейных мотивов последнего романа взяты почти во всех предшествующих произведениях[168]. Первые черновые заметки к роману появились после 12 апреля 1878 года и были названы «Memento» (о романе)».Карамазовы») появились после 12 апреля 1878 года и были озаглавлены «„Memento“ (о романе)». Писатель планировал включить в сюжет события из неосуществлённого замысла 1874 года «Драма. В Тобольске». Несколько дней в июне 1878 года Достоевский с Вл. Соловьёвым провёл в Оптиной пустыни[169]. Встречи с иноками повлияли на создание образа старца Зосимы. Проведя лето 1878 года в Старой Руссе, Достоевский с семьёй вернулся в Петербург и 5 октября поселился в квартире дома 5/2 в Кузнечном переулке, где проживал до дня своей смерти 28 января 1881 года[170]. Здесь же в 1880 году писатель закончил свой последний роман «Братья Карамазовы», печатавшийся в журнале «Русский вестник» с начала 1879 года (январский выпуск). В настоящее время в квартире расположен Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

8 июня 1880 года, немногим более чем за полгода до смерти, Достоевский произнёс знаменитую речь в Благородном собрании, посвящённую открытию памятника Пушкину в Москве[171].

Прижизненная слава писателя достигла своего апогея после выхода романа «Братья Карамазовы». Пушкинская речь знаменовала собой пик популярности Достоевского. Д. С. Мирский писал: «Речь эта вызвала восторг, подобного которому не было в истории русской литературы»[172].

Смерть и похороны

Посмертный портрет И. Н. Крамского «Ф. М. Достоевский на смертном одре»

В начале января 1881 года Достоевский был уже нездоров, и в разговоре с Д. В. Григоровичем поделился предчувствием близкой смерти[173].

26 января (7 февраля) 1881 года к писателю приехала в дом сестра Вера Михайловна с просьбой отказаться в пользу сестёр от своей доли наследства, доставшейся ему от тётки А. Ф. Куманиной[174]. Разговор вышел бурный, со слезами и объяснениями, после чего у Достоевского пошла кровь горлом[175].

28 января 1881 года на 60 году жизни Фёдор Михайлович Достоевский скончался. Диагноз — туберкулёз лёгких, хронический бронхит, эмфизема лёгких[176]..

Как только стало известно о смерти Достоевского толпы людей захотели проститься с великим писателем. Приходило очень много молодёжи.

Художник Иван Крамской написал карандашом и тушью посмертный портрет писателя[177]. Он сумел передать ощущение, которое осталось в памяти его жены: «Лицо усопшего было спокойно и, казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то «узнанной» им теперь «великой правде»[178]. Эти слова вдовы писателя удивительным образом перекликаются со строками из речи Достоевского о Пушкине: «Пушкин умер в полном расцвете сил и бесспорно унёс с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»[179].

1 февраля 1881 года Фёдор Михайлович Достоевский был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге[180].

Примечания

- ↑ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей : В 4 томах. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1956—1960.

- ↑ ДОСТОЕ́ВСКИЙ / Сараскина Л. И. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2017.

- ↑ Достоевский Федор Михайлович // Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. — М. : Инфра-М, 2003. — 576 с. — (Библиотека словарей «Инфра-М»). — ISBN 586225403-X.

- ↑ Достоевский и русский психологический роман XIX в. Архивная копия от 28 февраля 2019 на Wayback Machine Осмоловский, Олег Николаевич, 1999.

- ↑ Morson, Gary Saul. Fyodor Dostoyevsky (англ.). Encyclopædia Britannica, Inc. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано 5 сентября 2015 года.

- ↑ Омская каторга в жизни Достоевского

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Сараскина, 2013, с. 56.

- ↑ 8,0 8,1 Якубович, 1999, с. 14.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 58.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 57.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 61—62.

- ↑ Якубович, 1999, с. 15.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 62—63.

- ↑ Якубович, 1999, с. 16—17.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 60.

- ↑ Якубович, 1999, с. 17.

- ↑ 17,0 17,1 Сараскина, 2013, с. 65.

- ↑ 18,0 18,1 Сараскина, 2013, с. 66.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 63.

- ↑ Якубович, 1999, с. 20.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 73.

- ↑ Якубович, 1999, с. 21—22.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 74.

- ↑ Якубович, 1999, с. 23.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 68.

- ↑ 26,0 26,1 Якубович, 1999, с. 24—25.

- ↑ 27,0 27,1 Сараскина, 2013, с. 69.

- ↑ Якубович, 1999, с. 27.

- ↑ Якубович, 1999, с. 28.

- ↑ Сараскина, 2013, с. 70.

- ↑ Якубович, 1999, с. 28—29.

- ↑ Якубович, 1999, с. 29.

- ↑ Якубович, 1999, с. 34.

- ↑ Якубович, 1999, с. 30.

- ↑ Якубович, 1999, с. 32.

- ↑ Якубович, 1999, с. 33.

- ↑ 37,0 37,1 Сараскина, 2013, с. 77.

- ↑ Якубович, 1999, с. 36.

- ↑ Якубович, Орнатская, 1993, 1837 год. Мая конец.

- ↑ Достоевский Ф. М. «Дневник писателя». 1876 год. Январь. Гл. 3. § 1

- ↑ Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович. Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества. Дата обращения: 13 января 2016. Архивировано 1 марта 2016 года.

- ↑ Семёнов-Тян-Шанский, 1917, с. 194—215.

- ↑ Бережецкий Иван Игнатьевич. Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества. Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 25 января 2016 года.