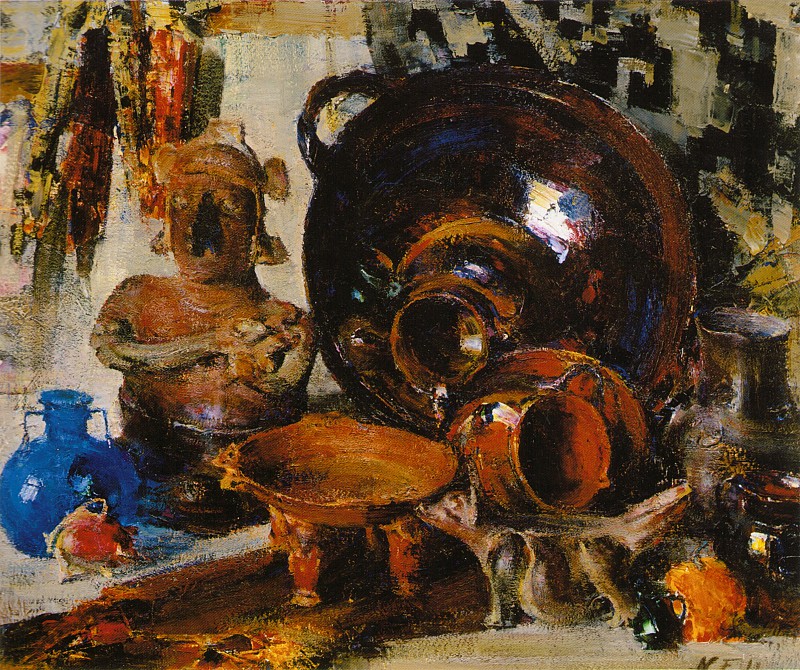

Давно знаю, что где-то к 1910 году Фешин начал грунтовать холсты казеиновым грунтом. Его рецептуру он вычитал в материалах мюнхенского общества художников. Этой рецептурой пользовались итальянские миниатюристы в эпоху Возрождения. Грунт получался очень тянущим. А Фешин, чтобы обезжирить масляную краску, еще и выдавливал ее предварительно на бумагу. В итоге краска не размазывалась маслянистым слоем по основе, а моментально втягивалась ею, и мазок фиксировался. Это очень хорошо видно на этом этюде головы быка для картины бойня.

Сам Фешин именно этому грунту приписывал основную заслугу в приобретении собственного неповторимого стиля, который сломал хребет не одному поколению подражателей. До этого, учась у Репина, он писал качественные, но вполне традиционные вещи в духе русского академического реализма. А потом произошел прорыв, началась вот эта гениальная феерия.

Теперь вопрос. А точнее просьба. Если кто знает точный рецепт подготовки Фешиным холста для живописи, просьба поделиться им в комментах. Состав проклейки, грунта. Или хотя бы приблизительно. Рецепт казеинового грунта можно много где вычитать, но вдруг есть какие-то нюансы. Просто, надоело уже это расфлейцовывание масляной краски по холсту, которому с МСХШ обучали. Да и в Академии. И все там так делали. Вдруг какие новые ходы найдутся? Дополнительно интересна рецептура грунта Тициана. Особенно позднего. Там все тоже как-то не так, как нас учили. Опять же, можно прочитать в книге, и что-то я знаю. Но мне интересна интерпретация. Особенно тех, кто экспериментировал лично. Плюс, что и где из ингредиентов можно раздобыть в современных условиях и на чем приготовить.

PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

Знания • 15 июня 2021 • Автор: Марта Берг

Николай Фешин. В поисках дома

Две страны считают этого художника своим: Россия, где он родился и жил до 42-х лет, и США, где он провел вторую половину жизни. Он не любил переезды, ценил привычную обстановку, но при этом ему довелось много странствовать. Он испытал нищету и благополучие, любовь и предательство, диктат и полную творческую свободу. Артхив собрал дюжину фактов о Николае Фешине.

Факт 1: Сирота при живых родителях

Отец будущего художника Иван Александрович Фешин был резчиком по дереву и держал мастерскую, где изготавливали и золотили иконостасы. Николай начал рисовать с малолетства и очень рано стал помогать отцу в работе.

Но со временем Иван Фешин разорился, после чего его жена уехала к своим родителям, бросив мужа и сыновей — Николая и младшего Павла.

Вскоре из Казани уехал и отец, и Коля Фешин остался один. К этому моменту он уже был принят в Казанскую художественную школу. Подросток жил в бедности и перебивался редкой помощью от родни.

Факт 2: Был учеником, стал учителем

В Казанской художественной школе Николай Фешин учился с 1895-го по 1900 г. Через десять лет, сразу после окончания Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, он вернулся в Казань, в родную школу. Здесь он получил должность преподавателя живописи и рисунка.

Многочисленные воспоминания учеников Фешина говорят о нем как о блестящем педагоге, который поднял преподавание в заведении на новый уровень. В казанской школе он продолжал работать до своего отъезда из страны.

В 1930-х школа была преобразована в Казанское художественное училище, а в 2006-м училищу было присвоено имя Н.И. Фешина.

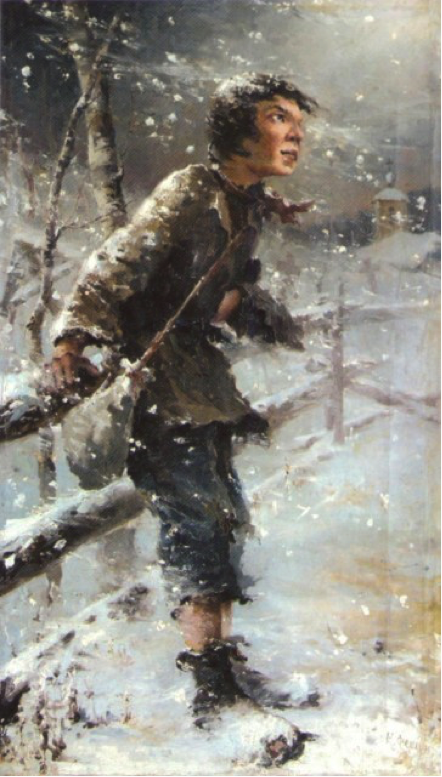

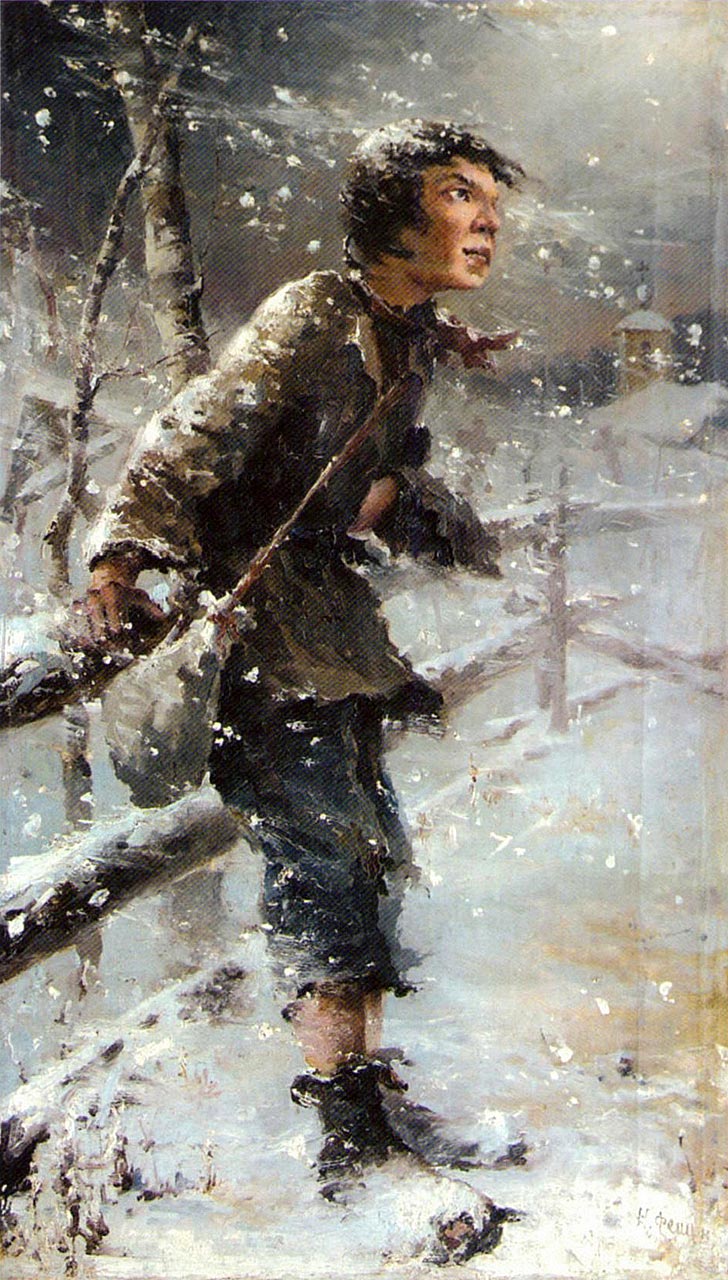

«Беспризорник» — ученическая работа Н. Фешина. 1890-е

Казань, Национальная художественная галерея «Хазинэ»

Факт 3: Фешин вырезал эскизы и «лепил» картины

Еще в детстве в мастерской отца Николай Фешин освоил резьбу по дереву. На знаменитом автопортрете 1920 года художник запечатлен в своей мастерской на фоне мебели собственного изготовления. Иногда он вырезал фигурки из дерева в качестве эскизов к будущим картинам. Так было, например, при создании масштабного полотна «Бойня».

Фешин удивительным образом сочетал искусство скульптора и живописца. По воспоминаниям его ученика Г. Г. Медведева, художник «клал мазки широко, употребляя мастихин и пальцы рук, которыми вводил краску в краску, словно разминая их, как ваятель. Лепил красками и даже смачивал пальцы слюной, чтоб краска сглаживалась». Дочь художника рассказывала, что из-за этой практики (использование слюны при работе с красками, содержащими свинец) у Фешина воспалился язык, и ему пришлось долго лечиться.

Еще одним техническим приемом мастера была работа с казеиновым впитывающим грунтом. «Казеиновый клей он делал сам из творога с нашатырным спиртом и глицерином» (Г.Г. Медведев). При таком грунте картины получались матовыми, без бликов.

Факт 4: Жил в Казани и завоевал мир

В 1910-х Николай Фешин не ограничивался преподаванием, он активно участвовал в выставках, в том числе международных. Его работы восторженно принимала публика и критики в Европе и Америке, появились поклонники и постоянные покупатели. Художник прославился прежде всего как портретист.

-

Фешин работает над портретом

-

Николай Фешин. Балерина Вера Фокина (1927)

Впрочем, Фешин писал натюрморты, пейзажи и создал несколько выдающихся жанровых картин («Капустница», «Черемисская свадьба», «Бойня»).

Коллекционер Уильям Стиммел уже тогда приглашал Фешина в США, но тот отказывался, объясняя это отсутствием необходимых средств и тем, что не знает язык.

До 22 августа 2021 года в Государственной Третьяковской галерее можно увидеть выставку работ Николая Фешина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. В Казани хранится самое крупное собрание произведений художника, включающее живопись, графику, скульптуру, которые были созданы преимущественно до его эмиграции в США в 1923 году. Представлена и, пожалуй, самая известная работа мастера: как только публика увидела « Вари Адоратской», ее сразу же стали сравнивать с «Девочкой с персиками» Валентина Серова (описание произведения — на странице работы в Артхиве).

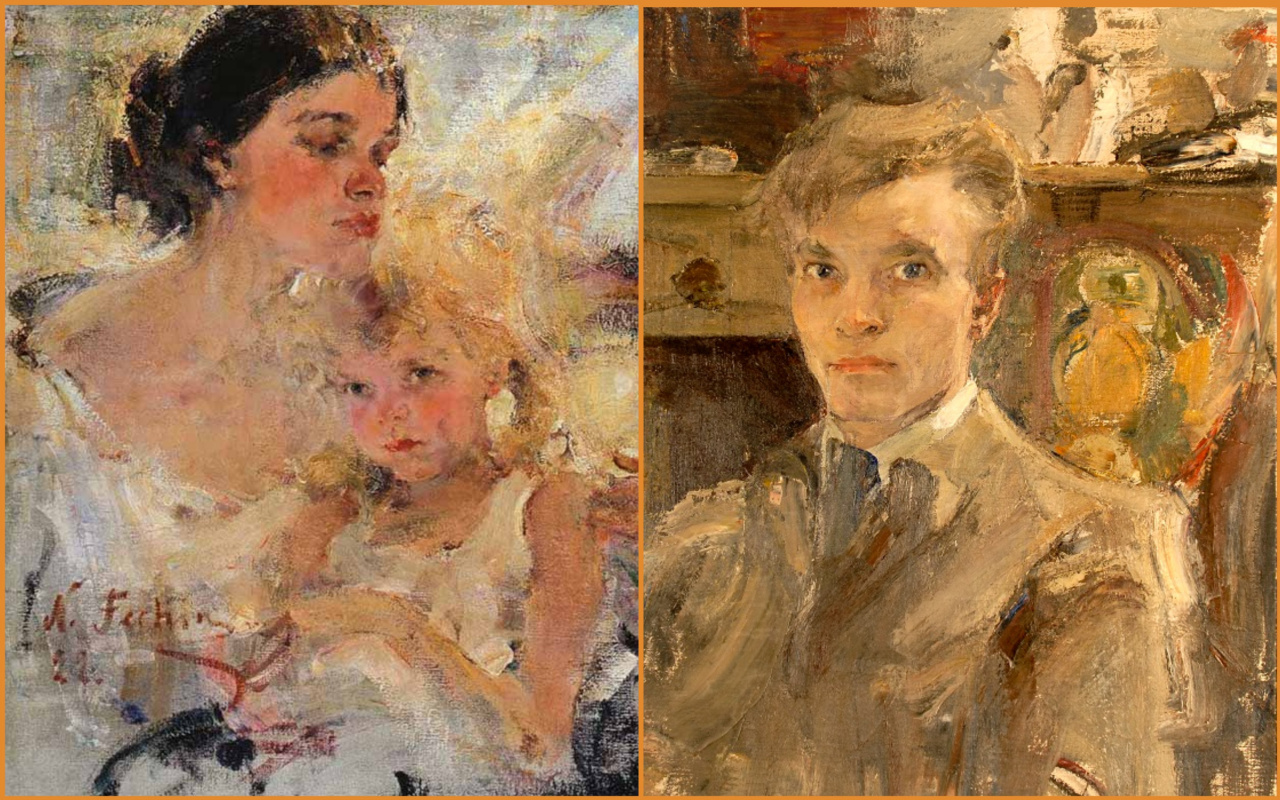

Факт 5: Любимая модель — Ия

Одной из учениц Николая Фешина в Казанской художественной школе стала дочь ее первого директора Александра Белькович. Когда у Фешина завязались контакты с Европой, ему понадобилась помощь в переписке, т.к. художник не владел языками. Александра знала французский и стала его секретарем. В 1913-м Николай Фешин и Александра Белькович поженились, через год у них родилась дочь.

Фешин всегда любил рисовать детей, недаром визитной карточкой мастера стал написанный им портрет Вари Адоратской. Но любимой моделью, безусловно, была его единственная дочь Ия. Он написал множество портретов Ии — с ее младенческого возраста до зрелых лет.

Факт 6: Первую революцию приветствовал, вторую критиковал, от третьей бежал

Революцию 1905 г. Фешин, учившийся тогда в Академии художеств, принял с воодушевлением. Он участвовал в студенческих протестах, а потом написал эскизы к картинам «Выход с фабрики», «1905 год на заводе», «Расстрел», «Случайная жертва». Две последние были запрещены к показу на выставке студенческих работ в Академии.

К Февральской революции 1917-го художник отнесся уже иначе. «Люди, вдохновленные идеалами, взялись перестраивать страну, торопясь разрушить старое, не имея ни физических сил, ни необходимых знаний для изменения старого ради незнаемого нового», — писал он потом в своей автобиографии.

Итоги третьей — октябрьской революции заставили художника искать пути на Запад, хотя до этого он отказывался от предложений работать в США.

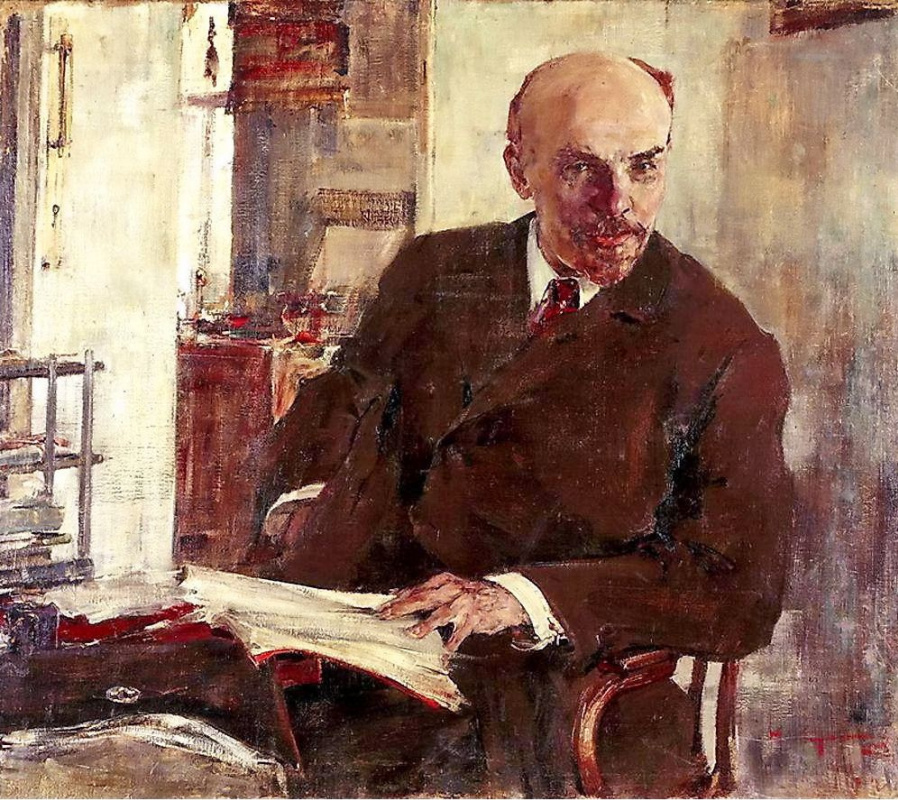

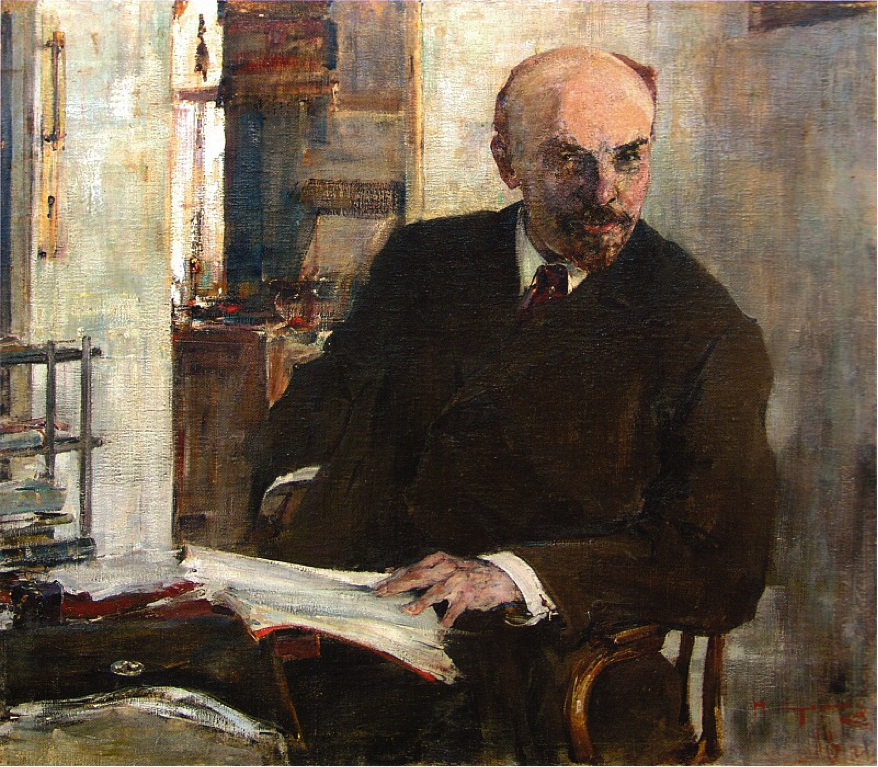

Факт 7: Фешин открыл лениниану в живописи

После октябрьской революции Николай Фешин пишет по заказу политотдела Красной армии портреты Карла Маркса, Анатолия Луначарского, Льва Троцкого, но прежде всего — Ленина.

Это полотно, созданное художником в 1918 году по фотографии, стало самым первым живописным портретом вождя революции. В советское время первенство приписывали сокурснику Фешина по Академии художеств Исааку Бродскому с его картиной «В.И. Ленин и манифестация» (1919 г.).

Факт 8: Художник выехал в США «в командировку»

Во время гражданской войны семья Фешиных жила практически на линии фронта. Свирепствовал тиф (от этой болезни в 1919-м скончался отец художника), затем в Поволжье начался голод. Школа в Казани не отапливалась, не было нормальных красок. Но при этом некоторые ученики Николая Ивановича оказались при власти, и они, как могли, помогали своему учителю. В 1920-м Николай Фешин был избран завучем Казанских государственных свободных художественных мастерских. Есть данные о том, что на самом высшем уровне был решен вопрос о его переезде в Москву. Однако художник не мог работать, как раньше.

«Я чувствовал, как день ото дня я бесполезно терял мою творческую энергию, поскольку искусство использовалось только в целях пропаганды», — писал он.

При содействии сотрудников АРА (Американской администрации помощи, работавшей тогда в Поволжье) Николай Фешин возобновил переписку со старыми знакомыми в США, получил приглашение и стал оформлять выезд как командировку в Америку для участия в художественных выставках. За год он собрал необходимые документы, и 1 августа 1923 г. Фешины прибыли в Нью-Йорк.

Факт 9: Педагог и эмигрант без языка

Ученики Казанской художественной школы рассказывали, что на занятиях Николай Иванович был немногословен, он больше показывал, чем объяснял. В Америке Фешин продолжил преподавать и вряд ли поменял свой стиль общения с учениками.

Дело в том, что художник эмигрировал, не зная английского. Александра Фешина быстро выучила язык и по-прежнему была для мужа переводчицей. Дин Корнуэлл (Dean Cornwell), один из первых студентов Фешина в Нью-Йорке, вспоминал: «Фешин научил меня большему, чем это удалось кому-либо до него — хотя он с трудом мог сказать пару слов по-английски. Он полностью изменил мой подход к искусству — его жена Александра очень толково переводила и поясняла все, что он хотел дать нам знать».

Николй Фешин. Александры. 1926−1927. Частное собрание, Москва

Факт 10: Фешин построил русский дом на индейской земле

В 1925 году Николай Фешин заболел туберкулезом, и чтобы сменить климат, семья переехала в Таос — городок в Нью-Мексико. Здесь Николай Иванович начинает строить дом. Он работает над ним в течение шести лет как архитектор, дизайнер, резчик по дереву, плотник. Все в доме — от мебели и резных колонн до шкатулок и рамы для зеркала — сделано его руками.

Таос, Нью-Мексико, США. Дом Николая Фешина:

интерьеры, подлинные картины, фотографии…

Источник фото в слайдере

К сожалению, дому Фешина не суждено было стать семейным очагом. Когда дело шло к завершению, Александра Николаевна подала на развод. Биографы говорят о ее нежелании жить в тени знаменитого мужа и мечте стать писательницей. Сам Фешин в письме к брату упоминал о ее увлечении молодым поэтом.

Александра Фешина действительно написала и издала в 1937 г. книгу «Шаги в прошлое», но это не принесло ей ни славы, ни средств. Она продолжала владеть домом, который построил ее муж, до своей смерти в 1983-м.

Сегодня дом Николая Фешина в Таосе включен в список национальных исторических памятников США. В здании размещается Таосский музей искусств

«Жена, Александра Белькевич, была единственной любовью Николая Фешина. И когда она потребовала развод, мир рухнул…» — биография художника в Артхиве.

Факт 11: Последнее путешествие Николая Фешина – на родину

После развода Николай Фешин вместе с дочерью уехал в Нью-Йорк, затем перебрался в Голливуд, где купил большой дом. Когда Ия вышла замуж и оставила отца, он перебрался в более скромную студию в Санта-Монике. Во второй половине 1930-х Фешин много путешествовал: съездил в Мексику, затем отправился на Дальний Восток, побывал на Бали и в Японии. Остаток жизни он провел в Калифорнии.

Николай Фешин. Девочка с острова Бали. 1938

Николай Фешин умер во сне 5 октября 1955 г. — за пару месяцев до рождения внучки. Ия Фешина назвала свою дочь в честь отца — Никаэла.

В 1976 году прах Николая Фешина, согласно его завещанию, был перезахоронен в Казани.

-

Николай Фешин. Дочь

-

Фото — Википедия

Факт 12: Наследие Николая Фешина огромно

…и рассеяно по миру. Более 2000 произведений художника находятся в музеях и частных собраниях в США. Самой большой коллекцией работ Фешина в России может похвастаться Музей изобразительных искусств Татарстана в Казанском Кремле. Также его произведения есть в музейных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Козьмодемьянска, в российских частных коллекциях.

Теги

- выставка фешина

- выставки москва

- женские портреты

- казань музей

- картина фешинапортрет вари адоратской

- русский художник

- третьяковская галерея

- фешин

- фешин казань

Комментарии

07 марта 2019

Фешин Николай Иванович

Николай Фешин — художник двух стран, чья судьба навеки была разделена континентами. «Бог живописи» -так его называют американцы, которые высоко ценят творчество Николая Ивановича. Живопись в начале ХХ века все еще была искусством аутсайдеров, так что наш соотечественник блистал в виртуозности исполнительного мастерства, отличался колоритом и самобытным характером.

Родился Николай Иванович в семье успешного владельца иконостасной мастерской. В раннем возрасте на его душу выпало непростое испытание – злосчастная болезнь принесла серьезный урон, сильно пошатнув здоровье ребенка – две недели он провел в коме. После перенесенного менингита мальчик стал более замкнутым. Игры с одногодками его мало интересовали, зато кипящая работа в мастерского отца занимала Николая. Спустя какое-то время он даже принимал участие в росписях.

Его детство прошло в разъездах по деревням вместе с отцом, который был в поисках заказов для создания иконостасов для церквей. Так, в детстве у Фешина сформировалось мировоззрение на всю оставшуюся жизнь -семья для него была всегда особенно важна. Именно благодаря отцу он получил художественное образование. Отец всегда был для художника авторитетом, он писал отца на протяжении всего творчества, даже после его смерти.

В 1895 году Николай заканчивает публичную школу и ему удается поступить в недавно открывшуюся (буквально в этом же году) казанскую художественную школу. Для него годы изучения основ рисунка стали непростыми, но такими важными с точки зрения становления характера. В это время в семье наступили нелегкие времена – дела отца пошли на убыль, существование было голодным.

Среди работ, написанных во время посещения художественной школы, картина «Беспризорник». Еще одна интересная работа этого периода, «Портрет отца», хоть и написана рукой неопытного художника, все же обращает на себя внимание схожестью с портретируемым.

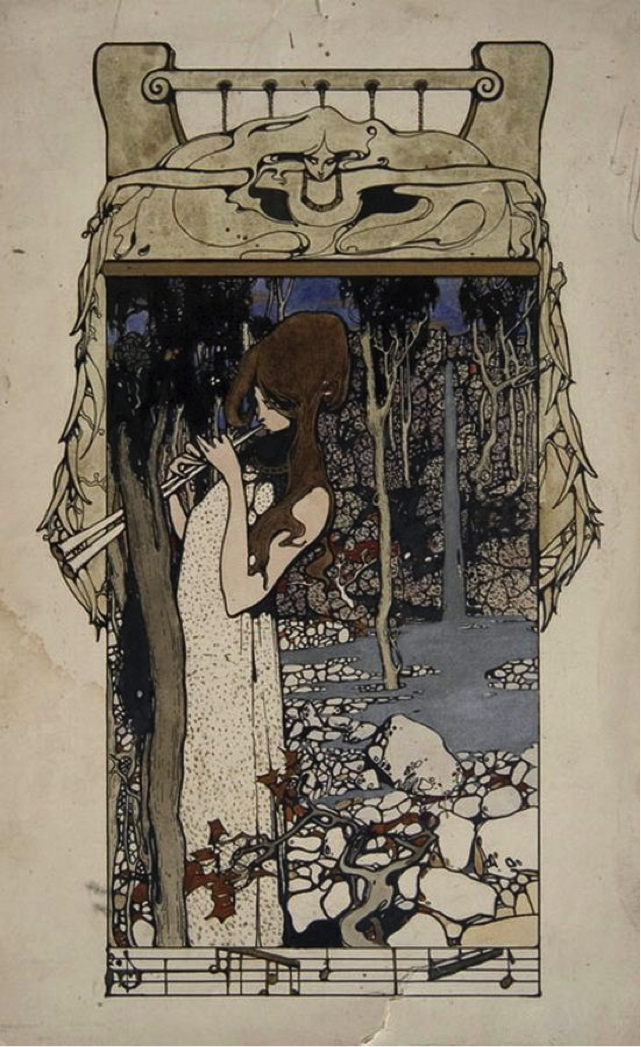

Фешин Николай Иванович. «Беспризорник». Национальная художественная галерея, Казань. 1890-е

В 19 лет только начавший формироваться художник переезжает из провинциального родного города в Санкт-Петербург. Надежда многих студентов, попадающих в то время в Императорскую Академию Художеств – попасть в набитую битком мастерскую И.Е.Репина. Фешину посчастливилось получить разрешение мастера. Одна из первых картин, написанных под крылом великого художника, коим считал Фешин Репина, был «Выход из катакомб после моления». Исторический сюжет был типичен для Академии конца XIX века. Фешиным в эскизе была разработана удачная расстановка фигур – персонажи заключены в треугольник. В годы учебы художник подрабатывал росписью пригласительных билетов и афиш на различные балы. Его рисунки в стиле модерн, который в начале ХХ века набирал силу, отличаются удивительной утонченностью. Все, к чему он прикасался, чем занимался, было очень современным, в духе времени, но несло черты нестандартного своеобразия.

Фешин Николай Иванович. «Выход из катакомб после моления». Музей Академии художеств, Санкт-Петербург. 1903

Фешин Николай Иванович. Программа бала. Эскиз обложки. 1905

Разработка иллюстративного материала для журналов – еще один способ заработка, который был популярен среди студентов. Журналы «Шут», «Вольница», «Спрут» демонстрируют нам энергичный штрих художника, здесь уже видна его рука. Учитель Илья Ефимович колоссально повлиял на творческую реализацию Фешина. Их объединяет не только техника использования цвета, но внимание к внутреннему миру изображаемого, форма мазка, стилеобразующие элементы живописной системы. На склоне лет Репин назовет Фешина лучшим живописцем России.

Петербург хоть и был для художника поразительным и прелестным городом, но отнюдь не просился на полотно. Свободное от учебы время он проводит на родине, в Казани. Начинается череда портретов, часто он на его картинах можно узнать близких и знакомых ему людей («Портрет Алеши Теплова», 1904; «Портрет Г.А.Слобожанинова», 1904; «Портрет М.Т.Тепловой», 1906). В них появляется закрепощенность, непринуждённость и непосредственность.

Фешин Николай Иванович. «Портрет М.Т.Тепловой». Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары. 1906

По работам 1905-1907 годов можно проследить, что революционные события не оставляют его бесстрастным или апатичным, это можно заметить, если обратить внимание на такие работы, как «Расстрел» (1905), «Из окна. Случайная жертва» (1906). Некоторые работы не допускались до выставок, организаторам они казались опасными.

Репин оставляет Академию, это послужило толчком для формирования фешинской индивидуальности. Он много времени проводит в библиотеках, пытается познать секреты технологии живописи старых мастеров. Он отказался от готовых масляных холстов. Именно в это время он пришел к знаменитому фешинскому тянущему казеиновому грунту, дающий следствием матовость живописной поверхности. А в равной степени с кистями он стал пользоваться мастихином.

Глубокомысленный процесс поиска своей темы, который происходил у Николая Ивановича привел к занимательной жанровой сцене. Художник осознал, что ему интересно писать и крестьян из глухих деревень, и представителей урбанистической среды. В 1908 году Фешин пишет несколько работ, в которых уже сформировался стиль «того самого» Фешина – крупноформатное полотно «Черемисская свадьба» и этюд «Дама в лиловом».

Одной из самых распространенных тем того времени была демонстрация тяжелого труда и убогого быта крестьян. Но Николай Иванович решает преподнести иную сторону деревенской жизни – праздничный день, свадьбу. Он пишет не конкретного человека, а народ. Мы видим на картине отъезд невесты из родительского дома, а вокруг — толпа.

Если «Черемисская свадьба» — плод долгих размышлений, то портрет «Дама в лиловом» родился почти случайно. Внутренняя красота была передана через внешний образ портретируемой. После успеха работы, в новых им была достигнута иная, более полная степень артистической свободы.

Фешин Николай Иванович. «Черемисская свадьба». Частное собрание, США. 1908

Фешин Николай Иванович. «Дама в лиловом». Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1908

В работах Фешина отныне видим различные варианты построения композиции. Речь идет не только о портрете-постановке, где ищется характерная поза или жест; но и о костюмном портрете и даже портрете-стилизации. Его поиски приносят плоды – в затейливом повороте представлена Сапожникова, в расслабленной позе с соединенными кистями рук Лепилова, обозначен характерный жест руки Овсянникова, элементы позиционирования и непроизвольного расположения переплетаются. Взгляд портретируемых часто направлен в сторону, скорее, они витают в своих мыслях, словно, не обращая внимания на художника.

Фешин Николай Иванович. «Портрет Н.М.Сапожниковой». Национальная художественная галерея, Казань. 1915

В картине «Капустница» (1909) Фешин снова затрагивает не дающую ему покоя тему уклада жизни крестьян. Для него удивительным представлялась то, что однообразное занятие представляла из себя почти праздник. В итоговом варианте мы видим повествование о людях, корпеющих над капустой. Здесь нет первостепенных персонажей, зато есть шумящая толпа. Картину можно рассматривать долго, ведь в каждой ее части происходят разные действия, но вместе эта череда событий составляет органичное целое. Эта работа –очерк о характерах, удивительных костюмах, типичном быте – срез деревенской жизни, любезно созданный Николаем Ивановичем для потомков. «Капустница» дала Фешину право на заграничную поездку, дабы своими глазами изучить лучшие образцы мировой живописи. Объездив Австрию, Германию, Италию, он возвращается в Казань, где его ожидали в художественной школе. Отныне вся художественная жизнь Казани крутилась вокруг Николая Ивановича, а уровень знаний в школе был поднят на невиданную раннее высоту. Он преподавал в Казани 1,5 десятка лет, оставив после себя знаменитую фешинскую школу, которая подразумевала под собой блестящий рисунок, широту мазка, свободу фантазии.

Фешин Николай Иванович. «Капустница». Музей Академии художеств, Санкт-Петербург. 1909

Работая в это время в разных жанрах, он преследует одну цель – вникнуть в суть явления, характера, момента. Быстрый, уверенный мазок, который использует художник, эскизная манера письма не составляет ощущения незаконченности работы, скорее ощущение дыхания жизни.

Художник стал часто выставляться на Родине и за границей, в особенности, в Америке. Иной раз у него возникали проблемы с переводом, во время общения с галеристами, ему стала содействовать Александра Белькович. Отношения молодых людей из деловых превратились в романтические и спустя какое-то время они связали себя узами брака. Конечно, жизнь художника изменилась. У пары родилась дочь, с появлением которой у художника возник новоявленный виток в творчестве.

В1914 году художник занят портретированием Вари Адоратской, девочки, чей мир – безмятежный и добродушный. Девочка расположилось с игрушками на столе, где ей не место, но она главная в своем мире и ей можно находиться именно там, где ей удобнее. Историки искусства часто сравнивают этот портрет с «Девочкой с персиками» Серова.

Фешин Николай Иванович. «Портрет Вари Адоратской». Национальная художественная галерея, Казань. 1914

Фешин выделялся трудоспособностью, он поражает обилием созданных полотен, несмотря на загруженность в школе и вечера, проведенные в семейном кругу. Неизменно Фешин был статичен в выбранной теме, занимался исследованием души и красоты человека. В 1916 году художник был удостоен звания Академика живописи. Признание заслуг провинциального художника налицо. Он, как и раньше, упоенно работает, не обращая внимания на то, что происходит в мире.

Война оборвала связи с Европой, оставила художников без возможности выставлять и продавать свои картины. События в стране в это время никак не влияли на выбор тем, художник все еще самозабвенно пишет девушек, детей, пейзажи и натюрморты. Работа идет все тяжелее. С помощью учеников художник получает заказы и пишет портреты композиторов и политических вождей по фото и в кратчайшие сроки. Художник писал и Карла Маркса (1918), и Ленина, и наркома просвещения Луначарского. Художник умел придумать атмосферу, интерьер.

Фешин Николай Иванович. «Портрет В.И. Ленина». 1918

Картина «Бойня» была написана художником за несколько лет до отъезда. Мрачная по сюжету, но какая-то «ужасно русская» скажет Бурлюк. В ней есть то, что мы встретим на русских просторах – корова-кормилица, мужик с топором и повальное опьянение кровью. Художник передал падение идеалов, высоких традиций – каждый художник эмоционально отреагировал на события 1918 года.

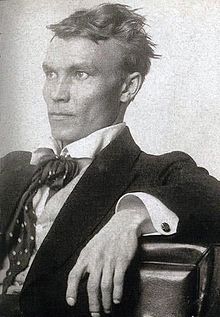

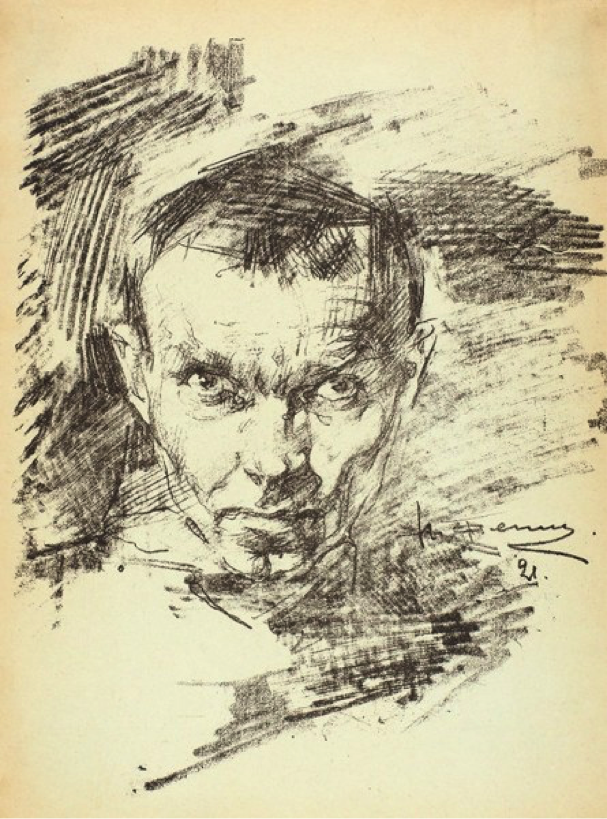

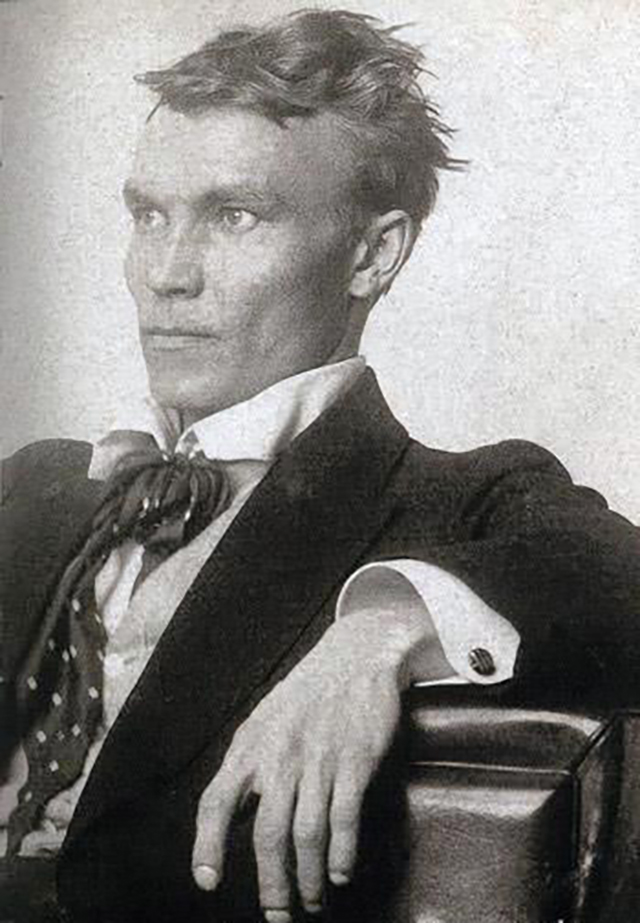

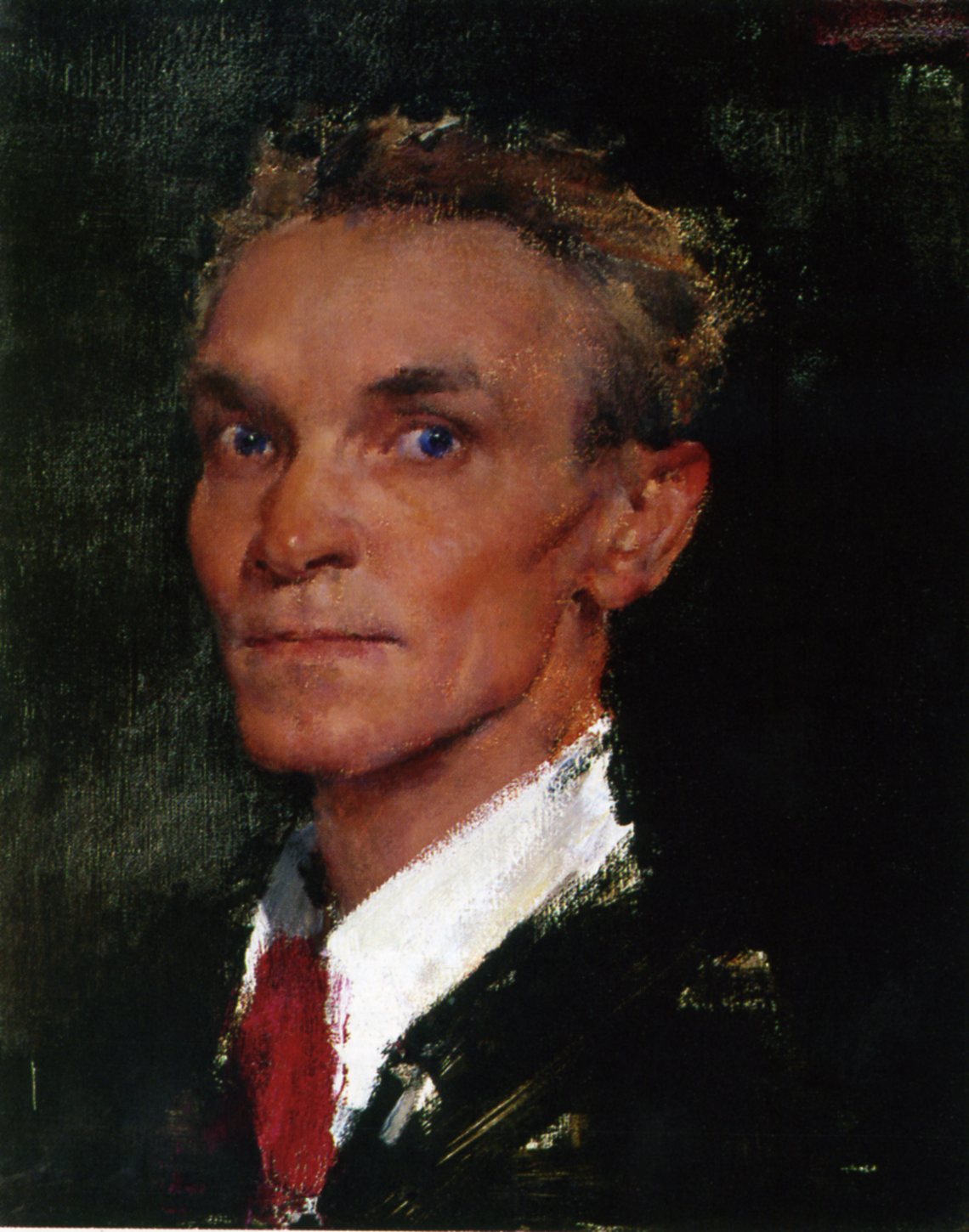

В России зверствуют голод и болезни, родители художника умирают от тифа, Николай Иванович тяжело переживает утрату. В эти годы он пишет 2 совершенно разных автопортрета. Широко открытыми глазами молодой Фешин вглядывается в окружающий мир, а на рисунке — суровое лицо с колючим взглядом. Две кардинально противоположные работы были созданы с разницей в один год.

Фешин Николай Иванович. «Автопортрет». Национальная художественная галерея, Казань. 1920

Фешин Николай Иванович. «Автопортрет». Частная коллекция. 1921

Положение дел в стране ухудшается с каждым днем, Фешину приходится выполнять нетипичную для себя работу – расписывать табакерки. Потихоньку в его голове стала формироваться мысль об эмиграции. Летом 1923 году художник с семьей уезжает туда, где его понимали, ждали и любили – в Америку.

Фешин Николай Иванович. «Миссис Фешина с дочерью». Частная коллекция. 1922

«Портрет негритянки» — один из первых портретов в новой стране. Мир художника перевернулся с ног на голову, что не могло не отразиться на его живописной манере – и если композиция не нова, то цветовая гамма кардинально разниться. Жизнь Фешина потихоньку выходит на прежнюю колею. В Америке было много почитателей его таланта, поэтому художнику было предложено вести занятия для иностранцев. Эти классы пользовались небывалым успехом и, несмотря на незнание английского языка, универсальным языком оказалась живопись.

Фешин Николай Иванович. «Портрет Д.Д.Бурлюка». Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 1924

Переехав в новую страну, в первое время, не имея знакомых моделей, художник пишет жену и дочь, которые так охотно ему позировали. Жена и дочь на долгие годы стали персонажами его картин: он ловит переливы настроений и тени желаний на лицах, фиксирует течение времени. Художник показывает все этапы взросления дочери, начиная от младенчества, создавая бесконечное количество шедевров в разных вариациях. Спустя несколько месяцев Фешину удалось встретиться с Давидом Бурлюком, которого получилось уговорить на позирование. Как следствие этих встреч были портреты не только Давида Давидовича, но и его супруги.

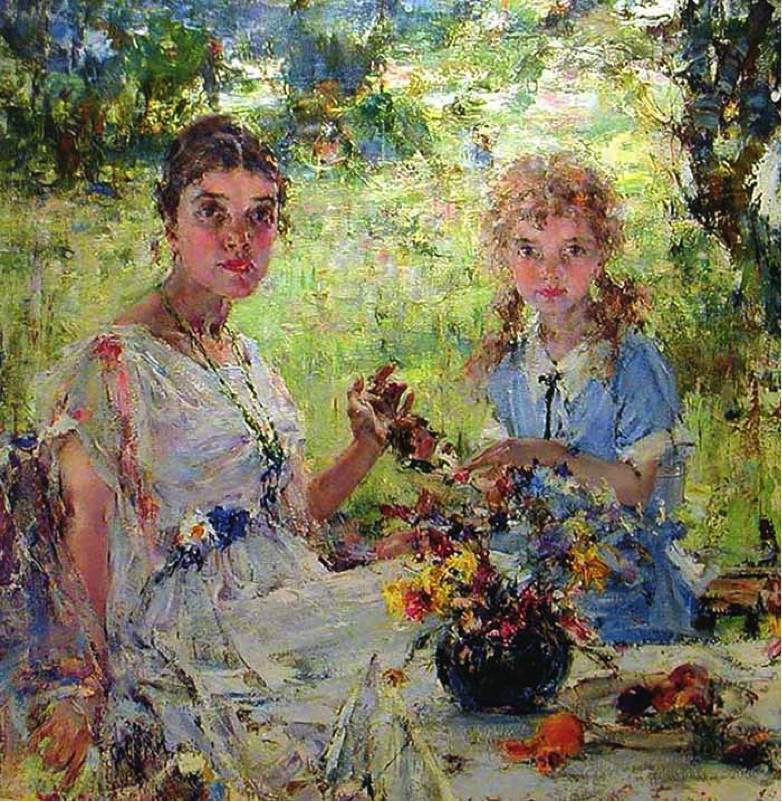

Громкий фурор и награду на выставке принес портрет человека, вдохновенно захваченного своей работой – гравера У.Уоттса. О художнике пошла молва, появились жаждущие обзавестись своим портретом кисти Фешина. Среди них были: театральный режиссер Николай Евреинов, певица Евфалия Хатаева, балерина Ариадна Микешена, балерины Вера Фокина и многие другие. Писать других иногда его утомляло, поэтому он находил утешение в портретах жены и дочери. В их портретах поэтический талант мастера раскрывается исключительно выразительно. На картине «Лето» (1924) раскрыт незамысловатый сюжет с двумя действующими лицами. Свет на картине переливается и сотрясается.

Фешин Николай Иванович. «Лето». Частная коллекция. 1924

Время жизни в мегаполисе был напряженным, что отрицательно сказалось на здоровье. Пришлось искать новое место, им оказался Таос. Новый виток в творчестве обособлен появлением на картинах колоритный местных жителей. Он в Таосе нашел то, что потерял, уехав из России. Художник снова был с людьми, работающими на земле и живущими ее плодами. В этих образах нет болезненного надрыва, нет безнадёжной тоски от убогой жизни. Дикость индейцев органична и естественна. Их портреты эффектны, техника виртуозна, свободное обращение с цветом и живописной фактурой создает впечатления легкости создания полотен.

Природа Нью-Мехико настолько прекрасна, что не писать ее невозможно. Контрасты яркого солнца и приглушенных красок пустыни, мягкие формы глиняной архитектуры, сверкающие брызги ручьев и рек – ничто не проходило мимо взгляда художника.

Фешин Николай Иванович. «Маленький ковбой». 1940

Когда-то в детстве художник любил писать лошадей, в Таосе он вспоминает об этом и делает многочисленные этюды лошадей и осликов. 7 лет в Таосе оказались одним из выдающихся периодов в творческой жизни художника, здесь художник проявил себя во всех областях.

Очередной удар судьбы – развод. Фешин в Таосе многое нашел и здесь же он все потерял. Отец и дочь уезжают в Нью-Йорк. Картины стали продаваться плохо, здоровье пошатнулось, но художник настойчиво продолжал работать. Трудный период закончился после переезда в Лос-Анджелес. Финансоое положение наладилось.

Фешин Николай Иванович. «Девочка из Таоса с подсолнухами». Частная коллекция. 1930

С середины 1930-х годов он много путешествует, например, он 6 месяцев провел в Мексике, где много фотографировал. Фешин-фотограф – это отдельная глава в творчестве художника. Через два года он отправляется по странам дальнего востока (Бали, Япония). По приезде он снова пишет заказные портреты генералов, бизнесменов, дам из общества. Нередко он воспроизводил таосские мотивы.

В это же время он продолжает создавать свои великолепные штудии и рисуночные портреты. Наряду с рисунками натурщиков и натурщиц, в которых находили продолжение развитие технических приемов русского периода, все чаще появляются листы, где Фешин общий этюд фигуры совмещает с этюдами деталей, взятых крупным планом. Здесь возникает прямая ассоциация с мастерами Высокого Возрождения, для которых такой метод этюдной работы был достаточно характерен.

Фешин Николай Иванович. «Женская голова». Частная коллекция, Москва. 1938

Старый, одинокой и больной Александр Иванович Фешин умер в своем домике в Санта Монике однажды заснув и не проснувшись утром 5 октября 1954 года.

Фешин недостаточно знаменит в России, хотя его картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее («Натурщица», 1913; «Портрет П.П.Бенькова», 1923), в Государственном Русском музее («Портрет М.Г.Медведковой», 1912; «Портрет молодой женщины», 1916), во многих провинциальных музеях России, в частных коллекциях по всему миру. Самое большое собрание работ (на территории России) находится в Музее изобразительных искусств Татарстана в г.Казань.

Искусствовед Фомирякова Анна

Теги

этоинтересно, Фомирякова Анна, интересныефакты, жизнь и творчество, пейзаж, Портрет, свет, Николай Фешин, Бог живописи, композиция, цвет.

Рекомендуем почитать

Почему не ослабевает интерес к полотнам Фешина, и как он стал американским живописцем, «АиФ Казань» рассказала казанский искусствовед Галина Тулузакова.

Чудесное исцеление

В четыре года маленький Коля заболел менингитом. Он провёл в коме две недели и выздоровел после того, как прикоснулся к иконе Тихвинской Богоматери, принесённой домой к больному из церкви.

Ранний интерес к искусству (Коля рисовал с 6 лет) был связан и с тем, что отец Фешина владел мастерской, где резали и золотили иконостасы для церквей.

Галина Тулузакова — один из ведущих в мире специалистов по творчеству Фешина, автор книг о нём, изданных на русском, английском, французском, китайском языках.

Точные адреса, где провел детство будущий художник, неизвестны. Скорее всего, это был район Фёдоровского бугра (сейчас район пл. Свободы, НКЦ «Казань» — Прим.), ведь Фешина крестили в церкви Святой Евдокии. По мере того, как дела отца стали приходить в упадок, семья была вынуждена продать имевшуюся собственность и менять съемные квартиры, где каждая следующая была хуже предыдущей.

У Фешина был меценат?

Фешин закончил художественную школу с правом поступления в Императорскую Академию художеств. На экзаменах в Петербурге показал второй результат. Его главным учителем в Академии был Илья Репин.

Еще не окончив Академию, в 1908 году, Николай Фешин получил предложение преподавать в Казанской художественной школе, где ему выделили мастерскую, чтобы он мог работать над дипломной, конкурсной картиной. Он принял предложение, предполагая, что после написания диплома уедет жить в Петербург, но впоследствии передумал и вернулся в Казань. До женитьбы Фешин не только работал, но и жил в мастерской школы. Одной из особенных учениц Фешина была Надежда Сапожникова, происходившая из известной казанской купеческой семьи. Очень образованная, талантливая девушка. Брат Надежды Сапожниковой, владевший мануфактурным магазином (сейчас Главпочтамт) пристроил к своему торговому дому мастерскую для сестры (Телеграфный переулок (ул. Рахматуллина).

Фешин часто работал в мастерской Надежды Михайловны и не раз писал ее портреты. Интересное, нестандартное лицо и сама неординарная личность Надежды Сапожниковой, привлекли внимание художника, он попросил ее позировать для портрета. Фешин послал портрет на выставку в Питсбург (США), где он имел ошеломительный успех. Пресса назвала эту работу одной из лучших, хотя в выставке участвовали и несколько известных французских импрессионистов. Работа сразу была куплена. Сейчас этот портрет 1908 года находится в коллекции Художественного музея Сан Диего (штат Калифорния).

Живя в Казани, Фешин отсылал работы на выставки не только в Петербург и Москву, но и в Мюнхен, Амстердам, Рим, Венецию. Особенно его полюбили в США, где художник ежегодно участвовал в выставках Института Карнеги в Питсбурге (штат Пенсильвания). Это принесло ему не только признание, но и значительную финансовую поддержку. Работы с выставок моментально приобретались.

С началом Первой мировой войны все связи с заграницей прекратились. И именно с 1914 года Надежда Михайловна стала заказывать Фешину работы для себя. В их числе и портрет своей племянницы Вари Адоратской, который Фешин писал в мастерской Сапожниковой. Надежда Михайловна заказала и свой портрет. Видимо, очень хотелось повторить тот, первый, необыкновенный по живописи, портрет. Повторить спустя восемь лет было невозможно, да и Фешин с его творческим темпераментом никогда бы такой задачи и не поставил. Художник написал два великолепных этюда и два большеформатных портрета-картины Надежды Михайловны Сапожниковой, других, но не менее выдающихся. Ныне они гордость ГМИИ РТ.

Почему уехал в США?

В начале 1950-х годов, в далекой от Казани Калифорнии, Николай Иванович по просьбе дочери написал свои воспоминания о жизни в России. Из них понятно и его отношение к революции. «Люди, вдохновленные идеалами, взялись перестраивать страну, торопясь разрушить старое, не имея ни физических сил, ни необходимых знаний для изменений старого ради незнаемого нового. Вместо того, чтобы выполнять непосредственные обязанности, люди проводили время на бесконечных митингах. Последовательно и быстро вся нормальная организация жизни сошла на нет…». В 1921-1922 годах в Поволжье разразилась катастрофа – голод, невероятный по масштабу и жестоким последствиям.

Еще с начала Первой мировой войны Фешин для семьи – жены Александры и дочери Ии, приобрел дачу в модном тогда месте, в Васильево. После революции жизнь в городе потеряла всякий смысл, и семья Фешиных жила в Васильево, где Александра Фешина неплохо наладила хозяйство, и они ни в чем особо не нуждались. Но когда в Казань для помощи голодающим приехали американцы АРА (Американская администрация помощи), появилась возможность через них связаться с американскими коллекционерами и возникла мысль об эмиграции.

Как писал Фешин в своей автобиографии, главное, что толкало его к принятию такого непростого решения, была невозможность нормальной работы. «Я чувствовал, как день ото дня я бесполезно терял мою творческую энергию, поскольку искусство использовалось лишь в целях пропаганды, — вспоминал он. — Всё делалось в спешке, и добросовестное выполнение работы было невозможным. Все заказы исполнялись такими плохими материалами, что, конечно, живопись быстро портилась. Работа потеряла всякий здравый смысл, и многие впадали в невыносимую меланхолию. Так, в ответе мистеру Стиммелу, я сообщил о моем желании уехать в Америку и просил его о помощи в получении необходимых бумаг на въезд в США».

Он всегда считал, что его лучшие творческие годы были связаны с Казанью. И потому, что в Казани прошло его детство, и потому, что любовь к отцу он пронес сквозь всю жизнь — даже в Америке по памяти рисовал его портреты, и потому, что он был молод и полон сил, и потому, что в Казанской художественной школе была уникальная атмосфера. И педагоги, и ученики жили только искусством, что давало мощный заряд для творчества, и потому, что в Казани были созданы многие его лучшие произведения. Николай Иванович завещал похоронить себя на родине. Его дочь Ия выполнила его волю – в 1976 году захоронила прах отца в Казани.

«Люди не должны покидать своей страны, — писал художник. — Весь духовный фундамент человека закладывается с самого детства и растёт вместе с окружающим до самого конца. В чужой стране он существует только физически, находясь в постоянном одиночестве».

Чем вызван интерес к Фешину?

Произведения Фешина приобретают коллекционеры в РФ, в США, Китае. Он художник двух континентов, его искусство в равной степени принадлежит и России, и США. Художник обладал уникальной техникой рисунка и живописи, в которой парадоксально сочетались точность построений (анатомических, перспективных, композиционных) с эмоциональной спонтанностью живописного письма или линий угольного рисунка.

«Красочное тесто», из которого он проявляет свои образы, наделяется самостоятельным движением, но растёт, живёт, пульсирует. Картина воспринимается как единый организм, все части которого озникают одномоментно.

Всего в Государственном музее изобразительных искусств РТ хранится 189 работ, из них 100 экспозиционных. Так что с полным основанием можно говорить, что в Казани хранится не только самая значительная, но и значимая коллекция работ художника в мире.

Казанская музейная коллекция Фешина началась с приобретения музеем трёх работ — по инициативе первого биографа художника Петра Дульского. Какие-то вещи Фешин оставил при отъезде на хранение Центральному музею ТАССР (сейчас Нацмузей). В семейном архиве была найдена расписка, что было оставлено пять скульптурных работ, но сейчас в музее находится только одна из них — «Салаватулла».

В 1940-50-е годы исчез портрет жены 1914 года и пять шкатулок с миниатюрами из музейного собрания – в то время, когда музей ИЗО еще не был самостоятельным. «Портрет Вари Адоратской» и ещё восемь полотен Фешина, ранее бывшие в собрании Н.М. Сапожниковой, попали в музей после смерти Варвары Владимировны Адоратской.

Многие работы (этюды) попадали в музей от учеников художника, но и музейные работники целенаправленно собирали полотна. Большая заслуга в этом Галины Могильниковой.

Коронный цвет Фешина — серый?

Очень распространено мнение, что Фешин любил серый цвет. Действительно, портрет Вари Адоратской – это исключительно тонкая разработка разных оттенков серого, где он играет и тонами, и фактурами.

Но есть не менее интересные работы, решенные в охристо-коричневых тонах, «Lady in Pink» (портрет Натальи Подбельской) – это целая симфония розового, а в картине «Александра на Волге» превалирует голубой, все зависит от поставленной задачи. Другое дело, как истинный художник модерна, он предпочитал чуть сдерживать яркость, достигая эффекта тонкой благородной сдержанности цвета.

За границей

Один из шедевров, который Фешин создал в США, — это его дом в Таосе (штат Нью-Мексико). Из Нью-Йорка в Таос художнику пришлось переехать в 1927 году из-за открывшегося туберкулеза.

Двухэтажный дом, который художник построил для своей семьи в Таосе, странным образом соединяет приемы традиционных для Нью-Мексико построек «адобе», строительным материалом для которых были глина и солома, с русским модерном. Главное украшение дома — это деревянная резьба в русском стиле, которая покрывает архитектурные элементы, мебель, утварь, вплоть до хлебницы, созданные самим Фешиным. В доме 50 дверей, при этом декор ни одной из них не повторяется.

Ия Фешина добилась, чтобы дом её отца в Таосе, внесли в Национальный Реестр Исторических Мест (The National Register of Historic Places ). Сейчас он принадлежит частному Музею Искусств Таоса (Taos Art Museum at Fechin House) и работает как музей. В нём экспонируются работы художников, когда-то входивших в Общество художников Таоса (1910-1930-е годы), которые там воспринимаются всё-таки как инородные.

Самые дорогие работы Фешина

«Маленький ковбой» — 11,2 млн долларов (Christie’s, Лондон, 2010 г.)

«Портрет мадемуазель Подбельской» — 3,3 млн долларов (Christie’s, Лондон, 2012 г.).

«Черемисская свадьба» — 3,3 млн. долларов (Sotheby’s, Нью-Йорк, 2011 г.)

Никола́й Ива́нович Фе́шин (26 ноября [8 декабря] 1881, Казань, Российская империя — 5 октября 1955, Санта-Моника, Калифорния, США; в 1976 году перезахоронен в Казани) — русский и американский художник, живописец, график, скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна.

| Николай Фешин | |

|---|---|

Н. И. Фешин в мастерской Н. М. Сапожниковой. Казань, 1915 или 1916 год |

|

| Псевдонимы | Feshin, Nikolay, Fechin, Nicolai, Fes?in, Nikolaj I. и Fešin, Nikolaj Ivanovic |

| Дата рождения | 26 ноября (8 декабря) 1881[1] или 1881 |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | 5 октября 1955[1][2][…] |

| Место смерти |

|

| Подданство |

|

| Гражданство |

|

| Жанр | живопись, графика, скульптура |

| Учёба |

Казанская художественная школа Высшее художественное училище (1909) |

| Стиль | импрессионизм, модерн |

| Награды |

|

| Звания | академик ИАХ (1916) |

| Премии |

I премия Совета Академии художеств (1903) I премия им. Куинджи (1909) Приз Томаса Р. Проктора (1924) |

БиографияПравить

Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в мастерской И. Е. Репина, в дальнейшем вернулся в Казань и преподавал в Казанской художественной школе, ныне носящей его имя. В 1916 году избран академиком Императорской Академии художеств. В 1923 году эмигрировал с семьёй в США, где прожил до самой смерти в 1955 году. В 1976 году дочь — американская балерина, арт-терапевт и искусствовед Ия Николаевна Фешина (1914—2002) — перезахоронила прах отца в Казани. Фешин был достаточно известен в России и СССР, в США считается национальным американским живописцем. Создал более двух тысяч произведений, которые находятся в коллекциях более тридцати музеев в США, не считая частных собраний. Самое большое собрание работ Николая Фешина в России (189) находится в Музее изобразительных искусств Татарстана (Художественная галерея «Хазинэ» в Казанском Кремле). Его творчество представлено также в музеях Санкт-Петербурга, Чебоксар, Козьмодемьянска, Кирова, в частных собраниях.

СтановлениеПравить

Николай Иванович Фешин родился в Казани 26 ноября 1881 года (по старому стилю) в семье резчика иконостасов Ивана Александровича Фешина, владельца собственной мастерской. Отец был родом из Арзамаса, его родичи происходили из деревни Пушкарка, основанной сосланными из Москвы мятежными пушкарями ещё в XVI веке[3]. Мать — Прасковья Викторовна Чистова, происходила из Костромы[4]. Мастерская Ивана Фешина в те годы удостаивалась серебряных наград местных научно-промышленных выставок «за высокое качество работ и разнообразие рисунков»[5].

В возрасте четырёх лет Николай заболел менингитом и провёл в коме две недели. Согласно семейной легенде, приводимой Фешиным в «Автобиографии», медики посоветовали родителям молиться о чуде; отец, хорошо известный в среде духовенства, договорился, чтобы домой принесли из Благовещенского собора чудотворную Тихвинскую икону Богоматери. Николай после этого пошёл на поправку, однако болезнь сделала мальчика замкнутым и одиноким. Проявляя с раннего возраста талант рисовальщика, он оказался полностью сконцентрированным на искусстве[6].

Первые опыты самостоятельного творчества Николая Фешина прослеживаются с шестилетнего возраста, сохранился альбом орнаментов того времени. С 9 лет Николай стал работать в мастерской отца, принимая участие в исполнении заказов. Дарование мальчика было замечено первым директором Казанской художественной школы Н. Н. Бе́льковичем — будущим тестем художника[5].

И. А. Фешин не обладал предпринимательской жилкой и, несмотря на известность, разорился, за долги пришлось отдать всю имевшуюся собственность. Он стал ездить по деревням на заработки, семья оставалась в городе, испытывая большую нужду. Тем не менее, сын смог получить начальное образование в публичной школе. Сам Николай Фешин вспоминал, что первый заработок ему принёс чертёж иконостаса, сделанный в 13-летнем возрасте, на эти деньги (10 рублей) был сшит школьный костюм[7].

В 1895 году в Казани открылась художественная школа, в первый набор которой попал и Фешин. На этом настоял отец, желавший, чтобы сын стал художником. К тому времени семья распалась: измученная нуждой Прасковья Фешина уехала к родителям в Кострому, Иван Фешин тоже покинул Казань и был не в состоянии помогать сыну. Несмотря на это, до конца жизни отец был для Николая высшим авторитетом[8]. 14-летний Николай Фешин остался один в Казани, живя впроголодь и не имея постоянного заработка, некоторую помощь оказывал ему дядя по отцовской линии, владевший скипидарным заводом в деревне Кушня в 100 верстах от Казани. Отсюда проистекал интерес Фешина к жизни и быту марийцев, населявших эти места. Бо́льшую часть своего времени Фешин проводил в школе, в Казани сохранились его ученические картины маслом, в частности, «Искушение» на евангельский сюжет[9].

Академия художеств (1900—1909)Править

В 1900 году Фешин окончил Казанскую художественную школу и отправился в Санкт-Петербург поступать в Императорскую Академию художеств, по результатам вступительных испытаний оказавшись вторым[10]. Среди его сокурсников были Б. Анисфельд, И. Бродский, Д. Бурлюк, А. Савинов и многие другие. В первые два года обучения его занятиями руководили Р. К. Залеман и П. Е. Мясоедов. Учебные академические рисунки Фешина не сохранились[11].

Н. И. Фешин по бедности не вносил платы за обучение в Академии и питался в бесплатной столовой. Средства к существованию давали ему эскизы для афиш, программ балов и маскарадов и даже пригласительных билетов, на изготовление которых объявлялся конкурс. Декоративные работы Н. И. Фешина по образному строю принадлежали модерну[12]. По воспоминаниям, он с 1902 года сотрудничал с журналами «Шут» и «Вольница» как иллюстратор, но самые ранние из сохранившихся рисунков — карикатуры из народной жизни с юмористическими подписями — относятся к 1904 году. Это печатные воспроизведения, оригиналы утрачены[13].

В 1903 году Фешин поступил в мастерскую И. Е. Репина — самую многочисленную в Академии и самую популярную среди учащихся (в ней состояло до 70 человек)[14]. Учебный эскиз первого года обучения у Репина — «Выход из катакомб после моления» — был отмечен советом Академии, художнику была присуждена первая премия. Данный эскиз должен был отвечать, помимо всего прочего, ряду формальных правил, в частности, демонстрировать умение передачи трёхмерного пространства на плоскости холста с использованием законов линейной и воздушной перспективы и т. д.[15]

В период обучения в Академии каждое лето Фешин проводил в родных местах, живя у дяди в Кушне или в Чебоксарах у родственников Тепловых. К периоду 1904—1906 годов относится ряд портретов родственников и знакомых, в них заметны технические приёмы, которые позднее развились у Фешина в индивидуальную стилевую систему — стремление к широкому, свободному письму[16]. Во время пребывания в 1904 году во Мстёре Фешин впервые занялся педагогической деятельностью, поработав в местной иконописной школе[17]. В 1904 году Фешин познакомился с инженером Н. Ижитским, который уговорил его поехать в Сибирь — в Южно-Енисейскую тайгу; в Петербург он вернулся в начале 1905 года[18]. Художник не остался в стороне от революционных событий: к 1905—1907 годам относятся его эскизы «Выход с фабрики», «1905 год на заводе», «Расстрел». На очередную весеннюю выставку в Академии 1906 года цензор не пропустил работы Бродского, Шлуглейта и Фешина на революционную тему[19]. В том же 1906 году Фешин получил приглашение руководить рисовальными классами при императорских фарфоровом и стекольном заводах, но отклонил его[20].

В 1907 году И. Е. Репин из-за конфликта покинул Академию художеств, Николай Иванович Фешин был в числе 50 студентов, подписавших письмо с просьбой не оставлять преподавания. Фешин высоко оценивал его качества как педагога:

…Как я вспоминаю, Репин никогда не подавлял своим мнением индивидуальности студента, напротив, как большой художник, он всегда ценил в нём более или менее оригинальное… Он никогда не пытался «учить», считая это ненужным для людей с техническим опытом и типом мышления, которыми студенты уже были, поступая в Академию. Однако его советы как мастера всегда имели исключительную ценность и силу логики. Казалось, что он видит не только работу, но и душу художника[21].

Репин недолюбливал Фешина, что не помешало ему много лет спустя назвать Фешина «наиболее талантливым в числе современных живописцев»[14]. Все исследователи творчества Фешина писали о влиянии на него Репина, в частности, американская художница и биограф Мэри Бэлком отмечала, что именно через Репина Фешин познакомился с импрессионизмом[22]. Вместе с тем Фешин не мог быть прямым последователем Репина; приняв базовые репинские принципы творчества, он многое в них переосмыслил:

Лично я всегда старался выразить сюжет технически, строя свою работу на основе технического выполнения, как музыкант-виртуоз, а не как музыкант-композитор[23].

Примечательно, что на фешинские художественные интересы Петербург — с его историко-культурной средой и духовной атмосферой — не оказал практически никакого влияния, что указывает на исключительно раннее его развитие и цельность художественной натуры[14].

Уход Репина из Академии оказался толчком для раскрытия фешинской индивидуальности. Два последних года, проведённых в Академии, Фешин много читал и экспериментировал с грунтами и красками. В частности, он отказался от использования готового масляного грунта, заменив его казеиновым или желатиновым собственного изготовления, наряду с кистями он использовал мастихины. Всё это привело к усвоению более широкой и свободной манеры письма. Фактура живописной поверхности отныне включалась Фешиным в арсенал художественных приёмов[24].

По мнению Г. П. Тулузаковой, «Фешин становится Фешиным» с создания в 1908 году картины «Черемисская свадьба». Лето 1908 года Н. И. Фешин провёл в марийской деревне Липша, где собрал много художественного материала, который и обработал в казанском доме дяди. В качестве сюжета художник выбрал момент увоза молодой из родительского дома, происходящий на глазах всей деревни. Важную роль в картине играли контрасты, обозначенные на разных уровнях, — внешнего действа, подчёркнуто некрасивых лиц, серого пейзажа, динамики толпы второго плана и статики фигур первого плана, хроматического и ахроматического. На весенней академической выставке 1909 года «Черемисская свадьба» была удостоена I премии им. Куинджи и была отправлена на выставку в Мюнхен. Работа вызвала неприятие немецкой публики и пренебрежительные отзывы критиков. Так, И. Евсеев писал: «Просто досадно, что этот художник при всех его достоинствах живописца, видимо, с умыслом коверкает рисунок и в утрировке доходит до смешного». Далее критик жаловался, что ему «стыдно за эту карикатуру на русскую жизнь»[25][Прим 1]. В 1910 году «Черемисская свадьба» была выставлена в Институте Карнеги[en] (Питтсбург, США), где её приобрёл финансист Уильям Стиммел, начавший с тех пор целенаправленно собирать коллекцию произведений Н. Фешина[26][Прим 2].

Программной для Фешина оказалась картина «Дама в лиловом». Имя женщины, послужившей моделью для этого портрета, неизвестно. Для этюда был использован записанный холст, красочный слой которого просвечивал сквозь фон фешинского портрета, усложняя цветовую гамму полотна. Для художника была особенно важна индивидуальность модели, из-за чего лицо передано почти фотографически, всё второстепенное принимает вид полуабстрактного пространства[27]. Эта картина была удостоена малой золотой медали на международной выставке в Мюнхене, как писал Фешин, — неожиданно для него, поскольку была учебной работой[28].

1909 год был для Фешина последним в Академии. Этот момент совпал с кризисом в Казанской художественной школе. Императорская Академия художеств потребовала от Казанской школы повысить качество обучения, ещё в 1908 году её заведующий Г. А. Медведев пригласил Фешина преподавателем с полным окладом и казённой мастерской в новом здании школы[29]. С 1 ноября 1909 года Фешин был утверждён штатным преподавателем Казанской художественной школы по классу живописи и рисунка[30].

Конкурсной работой Фешина стала «Капустница», имеющая много параллелей с «Черемисской свадьбой». Он писал её в Казани[30]. Художником вновь был избран сюжет из деревенской жизни — засол капусты на зиму на Воздвиженье. Сюжет давал возможность выразить сплетение радостного и унылого, здорового и убогого и т. д. Фешин провёл большую подготовительную работу в деревне Пушкарка под Арзамасом, сохранились два варианта эскиза композиции картины[31].

Николай Иванович Фешин окончил Академию с наградой, которая давала возможность совершить заграничную поездку (постановление о присуждении ему звания художника вышло 30 октября 1909 года)[30]. Весной 1910 года Фешин впервые в жизни покинул Россию, посетив Берлин, Мюнхен, Верону, Венецию, Милан, Падую, Флоренцию, Рим, Неаполь, Вену. Путешествие закончилось в Париже. В поездке его сопровождала Надежда Михайловна Сапожникова (1877—1942), представительница казанской купеческой династии, художница-любитель[32]. Он описал своё путешествие так:

…Я не писал, поскольку слишком много надо было увидеть, и у меня не было желания работать. В конце концов я приехал в Париж с намерением остаться здесь учиться. Однако я обнаружил, что просто не в состоянии учиться у кого-либо ещё, насколько устал я от учёбы за 13 долгих лет. Насмотревшись всего до головокружения… я начал ощущать желание вернуться к работе в более привычных для меня условиях. Так я вернулся в Россию[33].

Казань (1910—1916)Править

Обосновавшись в Казани, Фешин поселился прямо в своей мастерской в здании художественной школы[34]. По воспоминаниям, Фешин-педагог предпочитал метод наглядного показа, работая в мастерской вместе со своими студентами. В основе своей это была репинская система: Фешин никогда не теоретизировал, объяснял всё очень кратко, а если ученик не понимал, то брал уголь, карандаш или кисть и сам всё показывал. Он никогда не правил студенческих работ, уважая всякую индивидуальность (воспоминания Г. А. Мелентьева)[35]. Одной из первых учениц Фешина в Казани стала Надежда Михайловна Сапожникова, знакомая с ним ещё с 1908 года. После того как Фешин закончил пенсионерскую поездку в Париж, она задержалась там до 1912 года, работая в мастерских Вити и Ван Донгена. После возвращения Н. М. Сапожникова основала собственную мастерскую в Казани (в Петропавловском переулке, ныне — ул. Рахматуллина), преподавала в художественной школе, у неё постоянно собирались художники — преподаватели и студенты. Дружеские отношения между ними поддерживались до отъезда Н. И. Фешина за рубеж. Н. М. Сапожникова была и первым меценатом Фешина: в её коллекции находились 11 его произведений, в том числе пять портретов, иногда написанных в её мастерской[36].

В школе возникли дружеские отношения Фешина с художником Павлом Беньковым и поэтом Павлом Радимовым, который преподавал в школе историю искусства. Общался с ним и П. Дульский, впоследствии написавший первое исследование о Фешине. С 1909 года работы Фешина регулярно участвовали в зарубежных выставках, в том числе трижды на международной выставке в Мюнхене, пятикратно на выставках Института Карнеги (Питтсбург), а также на выставках в Нью-Йорке, Риме, Амстердаме, Венеции, Сан-Франциско и др. В октябре 1913 года постановлением Попечительского совета художественной школы Фешин был представлен к награждению орденом св. Станислава III степени[34]. Для переписки с заграницей Фешину, который не знал ни одного языка, требовался помощник-секретарь. Ею стала Александра Николаевна Бе́лькович (1892—1983) — дочь первого директора художественной школы Н. Н. Бельковича, ученица Фешина. В 1913 году они вступили в брак, невесте был 21 год, а жениху — 32 года. В 1914 году родилась их единственная дочь — Ия. Фешин вспоминал, что обязанности в искусстве и семье на первых порах казались ему несовместимыми[37].

С момента переезда в Казань в творчестве Фешина исключительное место занимает живописный портрет[38]. Он писал портреты преимущественно лиц знакомых — жены и дочери, студентов и студенток художественной школы, друзей. Заказные портреты в этот период редки, и всегда их заказчиками были представители интеллигенции и артистической среды. Своеобразным фокусом творчества Фешина казанского периода был портрет Вари Адоратской[Прим 3], написанный в 1914 году. Уже при первых экспозициях портрет сравнивали с «Девочкой с персиками» В. А. Серова[39]. Фешин использовал довольно экстравагантный композиционный приём, поместив девочку в область натюрморта, изображённого на переднем плане. Фигура девочки при этом смещена от центральной оси, композиция асимметрична, но лицо помещено в оптически активную часть холста. Портрет Вари Адоратской — одно из самых гармоничных созданий Фешина[40].

Между 1910—1914 годами Фешин создал много эскизов жанровых композиций, например, «Неудачная шутка», «Деревня», «Хоровод» и другие, но ни один из сюжетов не получил развития. В 1911 году Фешин приступил к созданию большого полотна «Обливание». Работа велась в селе Надеждино Лаишевского уезда — имении бывшего директора школы Н. Н. Бельковича, где постоянно гостили художники[30]. Сюжет был взят из народной — ещё полуязыческой — традиции, в которой христианское очищение от грехов водой соединялось с ритуалами зазывания дождя[41]. Художник поставил перед собой задачу найти пластический приём письма для передачи ощущения от действа. Смазанность и исчёрканность штрихами объясняется тем, что Фешин не завершил картину, однако незавершённость, по Г. П. Тулузаковой, не вполне случайна. Фешин стремился передать взвинченное эмоциональное состояние персонажей, когда в тёплый летний день они обливаются колодезной водой. Лица персонажей второго плана вылеплены чётко, в то время как фигура женщины на переднем плане размыта, особенно её лицо и руки[42].

Характерной особенностью искусства модерна является художественный универсализм. Интерес Фешина к архитектуре и проективность его мышления закладывались в детстве, когда он создавал чертежи иконостасов; в Академии художеств был и обязательный курс архитектуры. Любовь к дереву и навыки резчика также были привиты в мастерской отца. Однако реализовать свои устремления Фешин смог в 1910-е годы, когда оформил резной мебелью свою мастерскую в Казанской художественной школе, а также создал несколько предметов для мастерской Н. М. Сапожниковой. Большей частью они утрачены[43].

В 1914 году Фешин вошёл в состав художественной комиссии губернского земского кустарно-промышленного музея, а также принял участие в составлении устава художественно-ремесленных учебных мастерских Казанского земства[44].

Обосновавшись в Казани, художник не порывал и с художественным миром столицы, принимая участие в работе Всероссийского съезда художников в Петербурге, проходившего в 1911—1912 годах[17]. С 1912 года Николай Фешин принимал участие в выставках ТПХВ, в 1916 году он стал действительным членом ТПХВ[45]. Выставлялся он и в «Новом союзе передвижных выставок» (с 1910 года — «Община художников»). 24 октября 1916 года в Академии художеств проходила баллотировка Фешина на звание академика живописи; был подан 21 голос «за» и 14 — «против»[44].

Годы революции и эмиграция (1917—1923)Править

Связи с заграницей оборвались для Фешина с началом Первой мировой войны. Февральскую революцию Фешин не приветствовал и вообще не испытывал по поводу преобразований большого энтузиазма. В автобиографии он писал:

Люди, вдохновлённые идеалами, взялись перестраивать страну, торопясь разрушить старое, не имея ни физических сил, ни необходимых знаний для изменения старого ради незнаемого нового…[46]

Уже с зимы 1917 года здание Казанской художественной школы было лишено центрального отопления, Фешину и его студентам приходилось работать в пальто, варежках и валенках. Далее в школе случился пожар, однако мастерскую Фешина удалось эвакуировать. Под впечатлением случившегося Александра Фешина настояла на покупке земли и дома в Васильево, в 30 верстах от Казани. Фешин так описывал в конце жизни события 1918—1919 годов:

Нужно сказать, что я и моя семья меньше других пострадали от жестокостей революции… Некоторые мои ученики неожиданно оказались на ответственных постах в новом правительстве. Один из таких учеников в самый разгар войны побеспокоился обо мне, чтобы меня не трогали, и я был под защитой. Такое внимание было очень ценно, поскольку в это время я жил со своей семьёй в Васильево в лесу, почти рядом с линией фронта. Зимние поездки между Казанью и нашим деревенским домом были по-настоящему опасны. <…> В 1919 году людей безжалостно косили голод и тиф. Мне случалось видеть, как ранним утром от госпиталя напротив школы отъезжали несколько повозок, гружённые голыми, скрюченными телами, небрежно прикрытыми рогожей. В этом году я потерял отца, он умер от тифа. Через несколько месяцев умерла моя мать…[47]

До 1923 года Казанская художественная школа четырежды меняла названия, что отражало перемены в её структуре и принципах преподавания. С 1918 года Казанская школа стала ориентироваться на программные установки Вхутемаса и Вхутеина, во главе этого процесса встал архитектор Ф. П. Гаврилов. Молодое поколение педагогов (К. Чеботарёв, П. Мансуров) строило свою преподавательскую методу в прямой оппозиции к традиционным методам художественного образования, которые отстаивали Н. Фешин, П. Беньков и Н. Сапожникова[46]. В 1919 году Фешин впервые систематизировал свои взгляды на художественную педагогику в составленной им программе. В частности, он писал, что не нужны никакие «искусственные пособия», поскольку начинающий художник должен «черпать форму у себя и у природы»[48]. В 1920 году Фешин был избран заведующим учебной частью и председателем художественного совета Казанских государственных свободных художественных мастерских[49].

| Внешние изображения | |

|---|---|

| Портрет В. И. Ленина (1918) | |

| Портрет Анатолия Васильевича Луначарского (1920) | |

| Портрет Н. А. Римского-Корсакова (1920-е) |

С 1918 года Фешин вынужден был писать портреты политических деятелей (в рамках ленинского плана монументальной пропаганды[49]), которые не слишком удачны, поскольку его портретное искусство было зависимо от натурного импульса. Тем не менее, по фотографиям были созданы портреты В. И. Ленина, К. Маркса, Л. Троцкого (утрачен) и А. В. Луначарского. Кроме того, в 1920 году для Центральной высшей восточной музыкальной школы[Прим 4] были созданы портреты Л. ван Бетховена, Ф. Листа, М. П. Мусоргского, М. И. Глинки, Н. Паганини, Н. А. Римского-Корсакова и А. Рубинштейна[50].

В поисках заработка Фешин в начале 1920-х годов обращается к портретной миниатюре. По сообщению П. М. Дульского, в 1920 году Фешин получил заказ от музея кустарной промышленности Селькредпромсоюза, всего было создано 32 миниатюры[51], из которых сохранились 27 — все в Казани (в том числе 1 в частном собрании). Пять миниатюр были похищены из музея ещё в 1940-е годы[52].

В революционные годы Фешин обращался также к скульптуре, причём в первую очередь в утилитарных целях — делая объёмные фигурки для расчёта композиции новой картины «Бойня». Были также созданы две портретные скульптуры: портрет отца в рост (утраченный) и голова деревенского дурачка Салаватуллы, которого Фешин также писал несколько раз. Последняя работа показывает достаточно высокий профессиональный уровень Фешина в скульптуре. Менее известны работы Фешина в театре, в частности, выполненные им эскизы декораций к опере Ж. Бизе «Кармен», поставленной в Советском городском театре Казани в сезон 1918/1919 года[53]. Декорации были выполнены в серо-оливковой гамме, художник активно пользовался приёмами станковой живописи[54]. В Васильево Фешин создал около 25 пейзажей, которые хранятся в разных провинциальных музеях[55].

Последней большеформатной многофигурной картиной Фешина стала «Бойня», законченная в 1919 году. Художник выбрал сюжетом акт убоя скота. По сообщению П. М. Дульского, картина была задумана ещё в 1904 году во время поездки Фешина в Южно-Енисейскую тайгу, где он видел, как в деревнях резали скот прямо на открытом месте. С 1905 года он писал эскизы и этюды, а к самому полотну приступил в 1912 году и работал до самого 1919 года. Фешина интересовал контраст утончённости формальных приёмов и антиэстетизма предмета, поэтому для него был важен яркий эффект разлившейся крови. На картине изображена резка мяса еврейским способом — выпуская кровь из горла[56]. Последние эскизы Фешина 1921 года («Голод», «Восстание в тылу Колчака») по тематике примыкают к «Бойне». Больше к жанровой живописи Фешин не возвращался[57].

С 1921 года в Казани открыла деятельность Американская администрация помощи (АРА), её сотрудники стали заказывать Фешину свои портреты, за которые художник брал стандартную цену — 250 миллионов советских рублей, что равнялось 50 долларам. Через краевого уполномоченного АРА Д. Уоррена Фешин возобновил переписку с У. Стиммелом[58]. Позднее он вспоминал:

Я чувствовал, как день ото дня я бесполезно терял мою творческую энергию, поскольку искусство использовалось только в целях пропаганды. <…> Работа потеряла всякий здравый смысл, и многие впадали в невыносимую меланхолию. Так, в ответе мистеру Стиммелу, я сообщил о моём желании уехать в Америку и просил его помочь в получении необходимых бумаг на въезд в США[58].

В связи с тем, что официально США не признавали правительство большевиков, Фешин мог выехать туда только через Ригу. На согласование и получение необходимых бумаг потребовался год. В сентябре 1922 года в АРХУМАС, как тогда называлась Казанская художественная школа, был устроен прощальный банкет с академиком Фешиным. Однако после переезда семьи Фешина в Москву вновь возникли сложности с оформлением отъезда. Большую помощь в получении необходимых документов в Москве оказали Фешину его бывшие студенты — А. В. Григорьев, бывший тогда членом ГАХН, и П. А. Радимов — первый председатель АХРР. 1 августа 1923 года семья Фешиных прибыла в Нью-Йорк[59].

Нью-Йорк и Таос (1923—1934)Править

Семью Фешиных встретил в Нью-Йорке художник А. Горсон, посланный Стиммелом. Для начала им приискали трёхкомнатную квартиру в Бронксе, вскоре семья переехала в просторную двухэтажную квартиру на 67-ю Западную улицу, близ Центрального парка, где имелась специальная студия для занятий живописью. Фешин стал писать немедленно, придя в особенный восторг от чернокожих людей и попросив нанять для него чёрную модель[60]. Её портрет стал первой американской работой художника[61].

Одной из первых работ, написанных Фешиным вскоре после приезда в Нью-Йорк, стал «Портрет Джека Хантера» (1923), служащего крупной страховой компании из Питтсбурга и коллекционера живописи, который принимал самое деятельное участие в подготовке переезда Фешина в Америку. Именно Хантеру принадлежала главная роль в получении для семьи Фешина необходимых документов на въезд в США, для чего он обратился за помощью в этом вопросе к Стивену Дж. Портеру, председателю Комитета по иностранным делам[62]. Вскоре после прибытия Фешиных в Нью-Йорк туда приехал и Дж. Хантер, состоялась их первая личная встреча с Н. Фешиным. Последний выразил желание написать портрет Хантера в благодарность за помощь, которую тот оказал в организации переезда семьи в Америку, что и было сделано. С 1923 года портрет хранился в семье коллекционера. С 2017 года картина находится в собрании Русского музея в Петербурге, став первой работой Н. Фешина «американского периода» в собрании музея[63].

Квартира Фешиных располагалась в квартале, где жили и работали преуспевающие художники. Для Фешина организовали мастер-класс для профессионалов, однако он не знал ни слова по-английски, переводчицей ему служила жена, которая могла говорить только по-французски. Александра Фешина освоила английский язык всего за пять месяцев и первой в семье получила американское гражданство. Организатором мастер-класса был художник Дин Корнуэлл, который считал, что «как преподаватель Фешин скорее излагал философию искусства, чем просто учил технике»[64]. Фешин также стал преподавателем нью-йоркской Академии искусств при Grand Central Galleries. Преподавание не заладилось, Фешин говорил, что американцы «довольствуются внешними эффектами, а если я правлю работы, просят их подписать»[65].

Фешин быстро включился в художественную жизнь Нью-Йорка. Уже через несколько месяцев после приезда 18 его работ включили в ежегодную Зимнюю выставку Национальной академии дизайна, на которой Фешин получил приз Томаса Р. Проктора в разряде портретной живописи[66]. В этой выставке участвовали, в частности, Борис Анисфельд, Давид Бурлюк, Лев Бакст, Василий Кандинский. В 1924 году прошла персональная его выставка в Чикаго, на которой были представлены 22 его произведения, Фешин выставлялся также в галерее Восса в Бостоне. В 1925 году прошла выставка Фешина в нью-йоркской Arden Gallery, бо́льшая часть из выставленных там 32 работ была продана[67].

| Внешние изображения | |

|---|---|

| Портрет Лиллиан Гиш в роли Ромолы | |

| Ия в крестьянской рубахе | |

| Портрет Д. Бурлюка |

Портрет занимал доминирующее положение в американском творчестве Фешина. Среди самых знаменитых его работ — портрет Лиллиан Гиш в образе Ромолы — героини Джордж Элиот, а также «Портрет гравера У. Дж. Уоттса». Лиллиан Гиш заказала свой портрет Фешину после посещения выставки в галерее Милча на 5-й авеню, будучи под впечатлением от представленного там портрета Д. Бурлюка[68]. Однако главный круг моделей Фешина составляли жена и дочь, а также русские артисты, эмигрировавшие в США. Стилистически его портреты близки работам казанского периода и варьируют уже наработанные темы[69].

Тем не менее Фешин продолжал эксперименты. В Нью-Йорке был написан единственный его городской пейзаж — «Улицы Нью-Йорка» (ныне находящийся в частной коллекции). В 1925 году Фешин вернулся к пейзажной живописи на пленэре, когда проводил отпуск в Калифорнии у своего покровителя Дж. Бёрнэма. Посещение Калифорнии не было случайностью: последствием потрясений предшествующих лет стал открывшийся туберкулёз, требовалось подыскать место с более подходящим климатом, чем Восточное побережье. Фешины в 1924—1926 годах объехали несколько южных штатов, но безуспешно. Сосед Фешиных по дому — английский художник Джек Янг-Хантер — посоветовал им Таос, где он периодически бывал. Благодаря рекомендации Янг-Хантера Н. Фешин провёл лето 1926 года в Таосе. Он вспоминал, что когда увидел Таос, понял, что «это другой мир, другое измерение»[70].

В 1926 году Таос был деревней с 650 жителями, лишённой электроэнергии и элементарных удобств. Ещё в 1898 году здесь поселился американский художник Джозеф Генри Шарп, за которым постепенно последовали и другие его коллеги. В 1915 году было основано Общество художников Таоса, чьи участники регулярно экспонировали свои картины на выставках Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии[71]. В 1920-е годы художественная колония Таоса насчитывала уже два поколения и стала интернациональной[72]. С 1919 года здесь поселилась знаменитая светская львица и меценат Мэйбл Додж Лухан (1879—1962), которая превратила Таос в «оазис американского модернизма»[73].

Интерьер комнаты дочери в доме Фешина в Таосе. Фото 2008 года

Летом 1927 года Фешины купили близ Таоса участок земли, где начали постройку дома, которая продолжалась 6 лет — до 1933 года. Его архитектором был сам Фешин, сохранились его карандашные архитектурные наброски. По воспоминаниям дочери Ии, Фешину очень нравились мексиканские дома из глины, визуально как бы «выраставшие» из земли, поэтому дом был построен из белых адобов[74]. Вся обстановка дома, в частности двери (всего их 51), была сделана руками Фешина и украшена «неофольклорной» резьбой собственного исполнения, выдержанной в едином стиле[75].

| Внешние изображения | |

|---|---|

| Фешин. Портрет С. Конёнкова | |

| Фешин. Портрет Конёнковой | |

| С. Конёнков. Портрет Н. И. Фешина |

В Таосе, помимо живописи и резьбы, Фешин стал активно заниматься керамикой, беря уроки у местной индейской женщины-мастера Марии Мартинес. Расширяется тематика деревянной скульптуры («Иисус», «Пан», «Похищение Европы»), Фешин пытался также переводить в пластику живописные образы М. Врубеля. Большое влияние на Фешина в этой области искусства оказал С. Конёнков; лично они встретились в 1934 году в Нью-Йорке, когда скульптор создал гипсовый бюст Фешина, а живописец — графические портреты Конёнкова и его жены[76]. Гипсовый портрет художника Конёнков привёз в СССР, а в 1963 году по просьбе Изомузея ТАССР перевёл его в мрамор[77].

Художественная община Таоса приняла Фешина в свои ряды, дочь — Ия — могла получать здесь домашнее образование. До Фешина единственным жителем Таоса, приехавшим из России, был художник Леон Гаспар[en], с которым Фешины могли говорить по-русски. Именно по его совету Фешин вдвое поднял цену на свои произведения, получив солидную материальную выгоду[78]. В 1931 году Фешин принял американское гражданство, намного позднее, чем его жена, поскольку не знал английского языка[79].

Главными героями работ Фешина таосского периода становятся индейцы и мексиканцы, которые напоминали художнику о языческих обрядах марийской и русской глубинки в Поволжье. Ия Фешина даже утверждала, что индейцы очень походили на татар[80]. Новая фактура привела к изменению цветового строя полотен художника, Фешин начинает противопоставлять большие цветовые контрасты. Экспрессионистические тенденции в его творчестве проявились именно в работе с цветом, а не в гротескности форм[81]. Фешин продолжал писать портреты, но в таосский период они преимущественно были графическими, моделями по-прежнему служили жена и дочь, а также представители артистического окружения[82].

В 1934 году в жизни Фешина произошла большая драма: после 20 лет совместной жизни Александра Николаевна потребовала развода. По версии Ии Фешиной, она хотела стать самостоятельной личностью, устав жить в тени мужа, и мечтала стать писательницей. Были претензии и к взрывной и импульсивной натуре самого Фешина. Переписка между Николаем и Александрой Фешиными продолжалась до 1938 года, он несколько раз пытался вернуться в Таос и восстановить их отношения, но А. Фешина отвечала неизменно холодно[83].

В 1936 году И. Ильф и Е. Петров во время своей поездки по США случайно встретились в Таосе с супругой Фешина, беседу с которой они описали в книге «Одноэтажная Америка»:

Она уехала в из Казани. Муж её — художник Фешин, довольно известный в своё время у нас. Он дружил с американцами из «АРА», которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз. Этому главным образом способствовал успех в делах. Картины продавались, денег появилась куча. Фешин, как истинный русак, жить в большом американском городе не смог, вот и приехали сюда, в Таос. Построили себе дом, замечательный дом. Строили его три лета, и он обошёлся в двадцать тысяч долларов. Строили, строили, а когда дом был готов, — разошлись. Оказалось, что всю жизнь напрасно жили вместе, что они вовсе не подходят друг к другу. Фешин уехал из Таоса, он теперь в Мексико-сити. Дочь учится в Голливуде, в балетной школе. Миссис Фешина осталась в Таосе одна. Денег у неё нет, не хватает даже на то, чтобы отапливать свой великолепный дом[84].

После разрыва с Фешиным у Александры не осталось средств к существованию. Она была вынуждена снимать дешёвое жильё или ютиться в мастерской, питалась один раз в день в таосском ресторане Kashina Lodge, причём никогда не платила. Владелец ресторана раз в году приезжал к ней домой, забирая в уплату те из работ Фешина, которые ему нравились[85]. Ей удалось опубликовать за собственный счёт в 1937 году единственную книгу — «Шаги в прошлое» («March of the Past»)[86] — два рассказа на английском языке о бегстве белых из Казани и собственной жизни в Васильево. Были планы и на вторую книгу, но они так и не осуществились. Умерла Александра Фешина в 1983 году, до конца жизни не расставшись с домом в Таосе. В 1979 году Ия Николаевна Фешина-Брэнхэм добилась включения дома в список национальных исторических памятников США[87].

Из 32 лет, проведённых в США, в Таосе Фешин прожил менее семи лет, но в американском искусствоведении его прочно связывают с таосской художественной колонией, меньше внимания уделяя нью-йоркскому и калифорнийскому периодам творчества[88].

Калифорния (1934—1955)Править

Дом Фешина в Таосе был записан на имя Александры Николаевны, поскольку при покупке земли в 1927 году, не имея гражданства, он не имел и права на собственность в США. Дочь (ей исполнилось 19 лет) не захотела оставаться с матерью, Николай и Ия Фешины уехали в Нью-Йорк. Великая депрессия не коснулась художника, денег было достаточно, однако отец и дочь были не в состоянии заниматься хозяйством (они даже не умели готовить). Питались они почти исключительно селёдкой и гречкой, которые Фешин покупал на местном рынке, вспомнив, как жил в студенческие годы в России; в результате оба заболели[79]. Несмотря на то, что Фешин снял квартиру со студией и начал работать, его мучила депрессия, картины не продавались. Новым жизненным импульсом стало увлечение Ии Фешиной современными танцами, а также предложение галериста Эрла Стендаля перебраться в Лос-Анджелес. В Калифорнии Фешина ожидал успех: в галерее Стендаля он стал преподавать в художественных классах, причём у него могло одновременно обучаться до 80 человек, в основном — дизайнеры голливудских киностудий[79].

Работы Фешина стали хорошо продаваться, он смог купить для себя с дочерью большой дом в Голливуде. После того, как дочь вышла замуж, в 1945 году Фешин приобрёл студию с жилыми комнатами на склоне каньона в Санта-Монике. Со временем художник обставил свой дом деревянной мебелью собственной работы и скульптурой, но индейские мотивы в ней совершенно вытеснили русскую основу[89].

| Внешние изображения | |

|---|---|

| Автопортрет. Между 1933 и 1955 годами | |

| Девочка с острова Бали | |

| Мексиканская девочка | |

| Индейские наброски. Между 1933 и 1955 годами | |

| Мексиканская бабушка | |

| Житель острова Бали |

В 1936 году Фешин на полгода поехал в Мехико с учениками — Кэтрин Бенепи, братьями Берроуз и Уильямом Блэком. На него большое впечатление произвели доколумбовы руины Теотиуакана, а в Оахаке он познакомился с Диего Риверой, в общении с которым провёл несколько дней, причём оба «пытались понять английский язык своего визави»[89]. В Мексике Фешин чрезвычайно увлёкся фотографией, привезя домой более 300 снимков[89].

В сентябре 1938 года Фешин собрался в длительное путешествие по Дальнему Востоку. Его сопровождал Милан Руперт, который и был инициатором вояжа. В Китай поехать не удалось, поскольку Госдепартамент рекомендовал американским гражданам воздержаться от посещения этой страны, разочарованные Фешин и Руперт решили взамен поехать на Бали. На Бали Фешин прожил пять месяцев, снял дом и устроил студию, в которой рисовал и писал местных жителей. Из Индонезии художник поехал в Японию, побывав в Токио и Иокогаме. После этого Фешин уже не уезжал из Калифорнии[90].