Был ли Гомер слепым?

Перебирая старые журналы ТМ нашел статью, которая, думаю, заинтересует коллег.

Предисловие автора: Суждений о Гомере и его эпических поэмах накопилось немало. Изучена, кажется, каждая строка «Илиады» и «Одиссеи», подвергнуты сомнению авторство и само существование мастера слова, найдено подтверждение историчности описанных событий. Однако личность «великого старца» продолжает привлекать исследователей, поклонников его творчества. В этой связи интересны, на наш взгляд, размышления неспециалиста над вопросом, вынесенным в заголовок статьи.

…Откроем «Илиаду». Песнь 18, в которой рассказывается, как бог-кузнец Гефест готовит оружие Ахиллу. 130 строк гекзаметра посвящены здесь описанию одного лишь щита.

Вот брошены в огонь медь, олово, серебро, золото. Гефест берет в правую руку молот, в левую — клещи, и работа закипела. Сначала

«…вывел он обод белый, блестящий, тройной;

и приделал ремень серебристый…

Щит из пяти составил листов…

Там представил он землю, представил и небо, и море,

Солнце, в пути неистомное, полный

серебряный месяц, все прекрасные звезды, какими венчается небо:

видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона, Арктос»,

который

«единый чуждается мыться в волнах Океана…».

На щите же

«стадо представил волов, воздымающих роги:

их он из злата одних, а других из олова сделал…

Два густогривые льва на передних волов нападают,

тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он, львами влекомый…

Львы повалили его и, сорвавши огромную кожу, черную кровь и утробу глотают;

напрасно трудятся пастыри львов испугать, быстроногих псов подстрекая.

Псы их не слушают; львов трепеща, не берут их зубами:

близко подступят, залают на них и назад убегают».

Далее

«Гефест знаменитый извил хоровод разновидный…

Девы в одежды льяные и легкие, отроки в ризы светло одеты,

и их чистотой, как елеем, сияют;

тех — венки из цветов прелестные всех украшают; сих

—золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых…»

Этот маленький отрывок из огромного эпоса Гомера весь так и сверкает, переливается разноцветными красками. Он передает типичные особенности творчества великого поэта — удивительную образность, точность описаний, живость и яркость сцен, четкость ,контуров действующих лиц на конкретном цветном фоне.

Задумайтесь над Гомеровым текстом. Ему около 3000 лет! Тем не менее он поражает своей современностью и более всего напоминает «зрительный ряд» телевизионных сценариев, где в отличие от кино преобладают крупные планы. Интенсивная цветовая гамма поэмы напоминает цветное телевидение. Смотрите, вот включена спортивная программа, начались соревнования колесниц (песнь 23):

«Тесной дороги ухаб Антилох, бранолюбец, приметил:

Рытвина там пролегала; вода, накопляясь зимою,

Там чрез дорогу прорвалась и место крутом углубила.

…Царь Менелай устрашился и к Нестора сыну воскликнул:

«Правишь без разума, Несторов сын! Удержи колесницу!

Видишь, дорога тесна; впереди обгоняй, по широкой;

Здесь лишь и мне и себе повредишь: колесницы сшибутся».

— Да, скажем мы, — телекамера установлена на одной из колесниц… Гонщик применяет силовой прием, но правила не нарушены. На «экране» лидер гонки:

«… летящий к концу Диомед показался.

Хлещет сплеча он бичом по коням; а дымящиеся кони

Скачут высоко и с скоростью дивной летят по дороге;

Брызги песка от копыт беспрерывные прыщут в возницу…

…Стал среди круга ристатель торжественный; с пламенных коней

Пот и от вый и от персей потоками лился на землю».

И здесь — современное панорамирование: от общего плана к крупному, вплоть до показа взмыленных коней — победителей гонки, их лоснящихся, мокрых от пота шкур.

Не поразительно ли? У Гомера читатель постоянно видит. Видит движение, битву, жуткие натуралистические сцены убийств, мельчайшие детали и широкие планы, песок и звезды, яркие цвета окружающего мира. А ведь легенда сообщает, что Гомер был слепым!

Может ли слепой написать:

«Так от широкого веяла, сыплясь по гладкому току,

Черные скачут бобы иль зеленые зерна гороха…»?

Или:

«…хрястнула кость, и глаза у Пиндара,

Выскочив, подле него на кровавую землю упали»?

Биография Гомера неизвестна. Дошедшее из древности двустишие гласит:

«Спорили семь городов, чтоб родиной зваться Гомера: .

Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины».

Принято считать, что он был одним из аэдов (VIII—VII вв. до н.э.) — странствующих певцов, сочинявших и исполнявших эпические песни под аккомпанемент струнного инструмента. Однако произведения его, передававшиеся устно, впервые записали лишь в VI в. до н.э., при знаменитом афинском тиране Писистрате. Недаром в эпиграмме II в. до н.э. говорится:

«Ты не пытайся узнать, где родился Гомер и кто был он,

Гордо считают себя родиной все города;

Важным является дух, а не место; отчизна поэта —

Блеск «Илиады» самой, сам Одиссея рассказ».

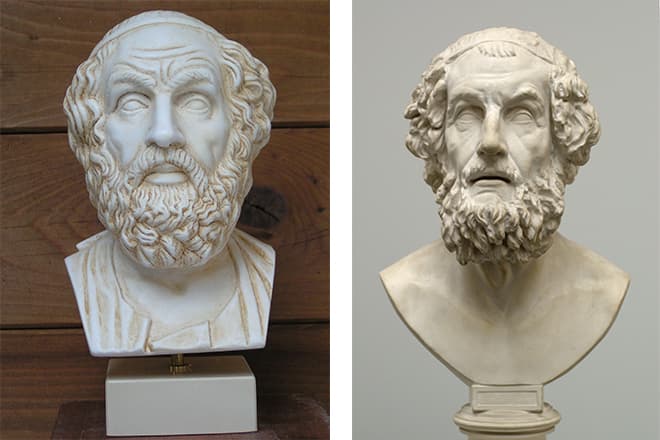

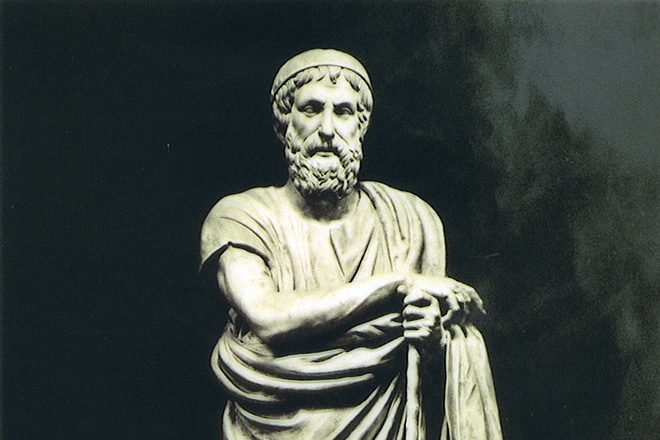

К тому же периоду эллинизма относится и дошедший до нас бюст Гомера с незрячими глазами, обращенными к кебу. Да и справочники согласно повторяют: Гомер, легендарный древнегреческий слепой поэт.

Слепой? Величайший мастер слова, вошедший как равный в наш день, сумевший перебросить зримый мостик из невообразимой глубины времен, передавший мысли, чувства, цвета и краски прошлого в современность? Почему-то парадоксальность этой ситуации не замечается литературоведами.

Поэт пользуется, как и всякий человек, зрением, слухом, обонянием, осязанием, передавая в художественном виде информацию о форме предметов, их цвете, запахах, звуках, о том, наконец, каковы они на ощупь. Если бы Гомер действительно был слепым, в поэмах неизбежно главенствовал бы звук, а за ним — запах и характеристика поверхностей — так, как она ощущается особо чувствительными у слепых кончиками пальцев.

Конечно, гомеровские поэмы наполнены и звуком:

«…сшиблись щиты со щитами, гром раздался ужасный,

Вместе смешались победные крики и смертные стоны…

…с шумом на землю он пал, и взгремели на падшем доспехи».

Встречаются упоминания и о запахе (благовонное курение), и о восприятии прикосновения (мягкие хитоны), но если провести статистический анализ характера ощущений автора, то окажется, что зрительные ассоциации и образы несоизмеримо преобладают, причем они равномерно распределены в тексте и поражают своей меткостью и постоянством. Впрочем, судите сами: розовоперстая Эос; Аполлонов красный венец; черноокая румяноланитная дева; русокудрый Ахилл; чернобровый Зевс; светловласый Менелай; косоглазый, хромоногий, горбатый Терсит; шлемоблещущий Гектор; багряная медь; седое железо; белое олово…

А теперь — конкретнее. По текстам поэм я провел подсчет количества определений, которые обязаны нашим органам чувств. Результаты, не претендуя на полную точность, поскольку здесь объединялись прилагательные, существительные и ситуации, показывают, что 85—90% информации о внешнем мире приходятся на зрение; 8—9% —на слух, остальное — на запах и осязание. Такое распределение вполне характерно для здорового человека, которому зрение, как известно, поставляет до 90% сведений об окружающем.

Мой вывод: Гомер не был слепым. Возможно, он ослеп уже в зрелом возрасте, накопив огромный запас зрительных впечатлений. Или сочинил поэмы, еще не потеряв зрения, подобно тому, как Бетховен, которого еще не одолела прогрессировавшая глухота,— музыку.

Но в любом случае одно несомненно: слепота никак не отразилась на творчестве Гомера. Его поэмы доносят до нас краски, блеск, звуки, запахи древнего мира, создавая ощущение удивительного прорыва сквозь толщу времени. Лучше всех это чувство выразил А. С. Пушкин, отозвавшийся на перевод Н. И. Гнедичем «Илиады» двустишием, написанным в размере гомеровского гекзаметра:

«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,

Старца великого тень чую смущенной душой».

Таково мнение неспециалиста, но человека, увлеченного Древней Грецией. А вот точка зрения профессионала — заведующего отделом искусства и археологии древнего мира Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, кандидата исторических наук В. П. Толстикова:

«Античная традиция единодушна в том, что Гомер был слепым. Нигде, правда, не говорится о врожденной слепоте, как, впрочем, и о потере зрения в течение жизни. Но подобное несущественно. Летописцы, сообщая о физическом недостатке аэда, стремились, очевидно, подчеркнуть иное — ясновидческий дар, ниспосланный ему взамен. Ведь времена, о которых идет речь в «Илиаде», являлись древнейшей историей уже при Гомере. Память о событиях, тогда происходивших, сохранилась лишь в песнях сказителей — греческих былинах. И талант Гомера, его дар ясновидца потребовался для литературной обработки циклов этих сказаний, создания на их основе художественного произведения. Из тех же источников заимствованы яркие эпитеты и метафоры поэмы. Более того. О стремлении автора сохранить в неприкосновенности оригиналы говорит и нарочитая архаизированность «Илиады» и «Одиссеи». Так, наряду со сведениями о современной Гомеру экипировке воинов зачастую встречаем упоминания об элементах вооружения, употребляемого за несколько столетий до него. Например, «шлем из кабаньих клыков».

Конечно, не исключено, что Гомер использовал и собственные зрительные впечатления, если слепота поразила его в зрелом возрасте. Однако их преобладание над информацией, полученной от других органов чувств, указывает не на его полное здоровье, а на то, что здоровыми людьми были предшественники Гомера — безвестные певцы «преданий старины глубокой».

С чем не могу не согласиться, так это с оценкой значения «Илиады» и «Одиссеи» для общечеловеческой культуры. Философ Дион Хризостом (Златоуст) (III в. н.э.), посетив греческую колонию Ольвию, отмечал с удивлением: жители города, походившие к тому времени больше на варваров, чем на утонченных эллинов, декламировали наизусть Гомера!

А, судя по интересу читателей «ТМ», поклонников творчества «великого старца» остается немало и 17 веков спустя.

источник: «Был ли Гомер слепым?» «Техника-Молодежи» 01-1991

Но все это выглядит довольно таки странно, если учесть, что древние легенды повествуют о Гомере, как о слепом странствующем певце, одном из аэдов. Приходит на память и рисунок из школьного учебника древней истории, где великий Гомер изображен с незрячими глазами. Этот знаменитый бюст был создан в Александрии в эпоху эллинизма, во II веке до нашей эры, то есть через 6−7 столетий после смерти Гомера.

Да и некоторые строки из «Одиссеи» исследователи творчества великого поэта трактуют как автобиографический рассказ, утверждая, что он был слепым от рождения, то есть никогда не знал, что такое свет и цвет:

Лирой, звеня сладкозвучною пел Демодок вдохновенный…

Муза его при рождении злом и добром одарила —

Очи затмила его, даровала за то сладкопенье

Но при перечитывании поэм Гомера складывается несколько иное представление о великом древнегреческом поэте.

Может ли слепой от рождения создать гениальные поэтические произведения, содержащие яркие красочные образы, детализированные до мелочей сцены быта, сражений и единоборств? Может ли слепой сказать что-то подобное о природе:

Зимней порой сыплет снег непрерывный,

Гор высочайших главы и утесов верхи покрывая,

Сыплется снег на брега и на пристани моря седого,

Волны его, набежав, поглощают…

Или:

Вестница утра, Заря, на великий Олимп восходила,

Зевсу царю и другим небожителям свет, возвещая

А вот строки, в которых поэт передает детали смерти одного из воинов. По-видимому, такое и не каждый зрячий может увидеть и тем более адекватно воспринять и передать в художественной форме:

С громом упал он, копье упадавшему в сердце воткнулось,

Сердце его, трепеща, потрясло и копейное древко!..

Можно с уверенностью сказать, что человек никогда не видевший подобной смерти, не смог бы так точно и ярко ее описать.

Многие сцены настолько реалистичны, что складывается впечатление, будто автор сочинял эти строки по ходу действия самого события:

Рати, одна на другую идущие, чуть соступились,

Разом сразилися кожи, сразилися копья и силы

Воинов, медью одеянных; выпуклобляшные разом

Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.

А вот строки, описывающие переход воинов-аргивян через долину перед боем:

Словно туман над вершинами горными Нот разливает,

Пастырям стад нежеланный, но вору способнейший ночи:

Видно сквозь оный не дальше, как падает брошенный камень, —

Так из-под стоп их прах подымался мрачный, крутился

Вслед за идущими; быстро они проходили долину.

В этом отрывке, как на экране, словно в фильме, перед нами в толще пыли проходят воины, оставляя за собой клубы праха мрачного, который подымался из-под их стоп. Отрывок выписан как будто для съемок фильма (как, впрочем, и большинство других).

Эпизод может служить идеальным образцом для студентов, изучающих кинорежиссуру. Здесь, как в режиссерском сценарии, точно указаны крупность планов и их последовательность, и этот кинематографический прием помогает прочувствовать драматизм и внутреннее напряжение события. В этом отрывке Гомер также находит и интересные аналогии, сравнивая банальную пыль с состоянием природы.

Удивительно ярко Гомер характеризует и героев своих поэм. Все цвета конкретны и индивидуальны, например: Зевс — чернобровый, Афина — светлоокая, Ахилл — русокудрый, царь Менелай — светловласый, воин Терсит — косоглазый, Аполлон — сребролукий и т. д.

Интересны у автора и цветовые характеристики металлов: медь — багряная, а железо — седое. Странные и удивительные сравнения. Не часто в поэтических произведениях можно встретить что-либо подобное.

Неужели человек, никогда не видевший света и цвета, мог так точно, ярко и образно передать состояние природы, внешность героев, детализированные сцены быта и даже сцены, происходящие ночью? Наверняка поэт пользовался зрением, слухом, осязанием и обонянием при передаче своих ощущений об окружающем мире в художественной форме.

С точки зрения науки можно предположить, что у слепого человека при описании своих впечатлений главенствовал бы звук, запах и фактура предметов.

Конечно, в поэмах Гомера встречаются и строки, наполненные звуком:

Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем

Звуками лиры прекрасной, бряцавшей в руках Аполлона,

Пением Муз, отвечавших бряцанию сладостным гласом

Также в поэмах часто упоминаются запахи благовонных курений, говорится о мягких шкурах, хитонах и других предметах. Но это, как исключение, как художественный прием, а не правило: в произведениях Гомера свет, цвет, зрительные ассоциации, образы и зарисовки состояния природы абсолютно преобладают.

Гомер, очевидно, был зрячим! Например, на монете из Хиоса, датируемой IV веком до нашей эры, Гомер изображен похожим на Зевса, с открытыми глазами. А бронзовый бюст из музея города Модены в Италии (поэт здесь тоже представлен зрячим), на котором сохранилась надпись с именем Гомера, относится к IV веку до нашей эры и, как полагают специалисты, представляет собой копию с более древнего изображения. К позднему периоду Римской империи относится и мозаичное изображение зрячего Гомера из Кенхреи. Как видим, о слепоте поэта не может быть и речи.

По-видимому, оной из причин, по которой считают Гомера слепым, является условность в работах скульпторов эпохи эллинизма. Этот прием часто применялся авторами в ущерб реализму. Например, смерть Лаокоона и его сыновей, гибнущих в кольцах змей: их позы чрезмерно манерны, они умирают преувеличенно красиво. Изощренность скульптора здесь очевидна, но она подчеркивает драматизм события и усиливает эмоциональность работы.

А как быть со слепым от рождения Демодоком, с которым отождествляют самого автора? Ведь Гомер рассказал о знаменитом певце, никогда не видевшем солнечного света!

Действительно, песнь Демодока о любви бога войны Ареса и Афродиты, жены бога-кузнеца Гефеста, выглядит как инородная вставка. Эти строки резко отличаются по тональности от «Одиссеи», в ней полностью отсутствуют свет и цвет. И — именно в ней необыкновенно сильно проявлен… звук:

Только что прочь удалился Гефест, знаменитый художник,

Быстро направил Арес шаги свои к дому Гефеста,

Жаждая страстно любви Кифереи красивовеночной.

Та лишь недавно вернулась домой от родителя Зевса

И, отдыхая, сидела. Вошел он во внутренность дома,

За руку взял Афродиту, по имени назвал и молвил:

«Милая, ляжем в постель, насладимся с тобою любовью!..»

Как видим, в песне Демодока присутствуют в основном лишь описания действий героев и их слова:

Смех одного Посейдона не брал. Умолял он Гефеста,

Славного дивным искусством, чтоб дал он свободу Аресу.

Громко к нему со словами крылатыми он обратился:

«Освободи. Я тебе за него поручусь, как прикажешь;

Плату тебе при богах свидетелях всю он заплатит».

Но, возражая, сказал знаменитый хромец обеногий:

«Этого — нет, не проси у меня, Посейдон-земледержец!..»

Песнь Демодока — один из примеров того, как незрячий фиксирует внимание на звуке. Возможно, что для усиления эмоционального восприятия некоторых моментов, Гомер включил в «Одиссею» песнь слепого певца аэда. Но сделал он это необычайно корректно и безупречно с точки зрения этики: указав авторство, отметив обстановку веселого действа.

Из всего вышеизложенного, можно предположить, что Гомер не был слепым. Конечно, он мог ослепнуть, скажем, в старости, как на это указывает В. С. Вахрушев, исследуя многочисленные биографии великого поэта: «В биографиях сообщается, что он ослеп (слово „Гомер“ на эолийском диалекте значит „слепой“, другие возможные значения — „заложник“, „пророк“, „поэт“)». Но если это и так, то и тогда на творчестве Гомера это никоим образом не отразилось. Его поэмы доносят до нас сквозь века краски, блеск, свет и красоту древнего мира…

Исследователи творчества А. С. Пушкина

потратили немало труда, прежде чем расшифровали найденное в рукописях поэта

и тщательно зачеркнутое им двустишие:

Крив был Гнедич поэт,

Общеизвестный бюст слепого Гомера является копией со знаменитой статуи обожествленного поэта, стоявшей в храме Гомера в Александрии.

Монета IV века до н. э., отчеканенная на острове Хиос, где, по преданию, был похоронен Гомер. На монете — имя Гомера и его изображение с широко открытыми зоркими глазами.

Бронзовый бюст зрячего Гомера (IV век до н. э.) — копия с более древнего мраморного изображения. Музей города Модены, Италия.

‹

›

преложитель слепого Гомера,

Боком одним с образцом

схож и его перевод.

А. С. Пушкин язвительно подшутил над

Н. И. Гнедичем, взявшим на себя величайший и никем более в России не повторенный

труд — перевод «Илиады» с древнегреческого на русский язык. Понимая, что

такая, даже шуточная эпиграмма несправедлива, поэт никому ее не показал

и старательно замазал. Мы ее знаем только потому, что от «пушкинистов»

невозможно скрыться даже Пушкину! Но о «слепом Гомере» он написал вполне

искренне, поскольку еще со времен Лицея помнил — как и все мы из школьного

учебника древней истории — прекрасный бюст слепого поэта, созданный в Александрии

в эпоху эллинизма, через шесть-семь столетий после смерти Гомера. Конечно,

скульптор не знал, как выглядел великий поэт в действительности. Но почему

он решил, что Гомер был слепым? Ведь слепота — величайшее несчастье, она

лишает человека знания о бесконечном разнообразии форм и цветов мира! Давайте

задумаемся, смогли бы реализовать свой

талант Шекспир, Байрон, Пушкин, если бы они родились слепыми? Могут ли

слепцы создавать великие литературные произведения, поражающие читателя

особо зоркой наблюдательностью и изощренной многоцветностью художественной

палитры?

Античные «кинохроники»

До нашего времени дошли две поэмы Гомера

общим объемом более 50 печатных листов. Они позволили миллионам и миллионам

читателей всех времен и народов оценить по достоинству замечательные особенности

его творчества, в числе которых — удивительная точность описаний, образность,

живость и яркость сцен. Но еще сильнее поражают читателя постоянные «крупные

и мелкие планы», замечательные «пейзажные зарисовки» и разноцветность картин,

проходящих в поэмах бесконечной чередой. Может ли слепец сказать:

Так от широкого веяла,

сыплясь по гладкому току,

Черные скачут бобы

иль зеленые зерна гороха…

Может ли даже гениальный слепой поэт так

верно передать мгновенный взгляд пловца, подброшенного штормовой волной:

Поднятый кверху волной

и взглянувши быстро вперед,

Невдали пред собою увидел он землю…

Действительно, это ощущение знакомо всем,

кто плавал в штормящем море, оно длится всего лишь мгновение, но Гомер

передал его с предельной точностью. А как объяснить такие словно бы «вставленные

в рамку» пейзажные зарисовки:

В зимнюю пору громовержец

Кронион восходит и,

Ветры все успокоивши,

сыплет снег непрерывный,

Гор высочайших главы

и утесов верхи покрывая,

И цветущие степи, и тучные пахарей нивы;

Сыплется снег на брега

и на пристани моря седого,

Волны его, набежав, поглощают…

А вот наблюдение, сделанное, можно сказать,

«под увеличительным стеклом»:

Если полипа из ложа ветвистого

силою вырвешь,

Множество крупинок камня

к его прилепляется ножкам…

В современной минералогии используется

термин «жирный блеск»: он встречается у минералов довольно редко и характерен

для полированного известняка. Студентов-геологов учат видеть этот специфический

блеск. Но Гомер его уже заметил. Вот как выглядит у него описание сидений,

изготовленных из белого греческого

известняка и отполированных античными задами:

…он сел на обтесанных, гладких, широких

Камнях у двери высокой,

служивших седалищем; белых,

Ярко сиявших, как будто

помазанных маслом…

Наконец, у Гомера можно найти буквально

«кадры документальной кинохроники», передающие такие ужасные детали кровопролитной

битвы, что волосы поднимаются от ужаса:

С громом упал он,

копье упадавшему в сердце воткнулось,

Сердце его, трепеща,

потрясло и копейное древко!..

Описать, как колеблется торчащее из тела

копье в ритме проколотого им умирающего сердца, — за всю историю поэзии

на такое оказался способным один лишь великий Гомер. Но для этого он просто

должен был видеть.

Седое железо

Цвет буквально брызжет со страниц «Илиады»

и «Одиссеи». У каждого героя поэм — своя цветовая гамма: Зевс — чернобровый,

Афина — светлоокая, царь Менелай — светловласый, великий воин Ахилл — русокудрый,

красавица Хрисеида — черноокая и т. д. Какой удивительной цветовой точностью

обладал Гомер, если он отличал «светловласых» от «русокудрых». Здесь

можно вспомнить, что Ахилл был царем мирмикийцев,

а развалины древнегреческих городов Ахиллия и Мирмикия раскопаны археологами

на берегу Керченского пролива, где издавна обитали русоволосые скифы, могучие

воины. Не текла ли в жилах Ахилла протославянская кровь?

Поражает точность цветовых характеристик

металлов: олово — белое, медь — багряная, а вот железо… Знаете ли вы,

какой цвет имеет железо? Ведь этот вопрос оказался не под силу даже современным

специалистам: технические справочники уныло сообщают, что у железа цвет…

железно-серый. Не нашлось у инженеров подходящих слов, слишком беден технический

язык. А вот Гомер нашел точное определение: в его поэмах железо — седое.

Конечно, это блестящее поэтическое сравнение, о такой находке мог бы мечтать

любой поэт… Но для этого необходимы

зоркие глаза, нужно видеть! Поэмы Гомера — несомненное свидетельство того,

что первый поэт мира был наблюдательнее и зорче нас.

Наверное, если бы Гомер действительно был

слеп, в его поэмах главенствовали бы звук, осязание и запах, а зрительные

ассоциации были бы подавлены. Когда я провел подсчет зрительных, звуковых,

осязательных и запаховых ассоциаций, то оказалось, что Гомер 85-90 процентов

информации о внешнем мире передает на основе зрительного восприятия, около

10 процентов приходится на слух, остальное — на осязание и запах. Такое

распределение характерно для вполне здорового человека, которому зрение

поставляет до 90 процентов информации об окружающем мире.

А почему, собственно, принято считать Гомера

слепым? Ведь древние греки не сомневались в том, что он был зрячим. Более

двухсот лет его поэмы передавались из поколения в поколение бродячими певцами-аэдами.

В VI веке до н. э. они были впервые записаны по приказанию афинского тирана

Писистрата. Еще через столетие появились первые скульптурные изображения

Гомера. Конечно, никто не знал, как он выглядел на самом деле, но изображали

его на всех древних бюстах вполне нормальным зрячим человеком.

Кто «ослепил» Гомера?

По преданию, Гомер был похоронен на острове

Хиос. Сохранились монеты с Хиоса, относящиеся к IV веку до н. э.; Гомер

на них изображен похожим на Зевса, с широко открытыми зрячими глазами (см.

фото). В музее города Модены в Италии хранится бронзовый бюст той же эпохи,

где сохранилась надпись с именем Гомера. Предполагают, что этот бюст —

копия с более древнего мраморного изображения. В музее Неаполя стоит мраморный

бюст Гомера IV века до н. э. — и тоже без всяких следов слепоты. Известны

и другие древние изображения зрячего поэта, но все они созданы до эпохи

эллинизма, начало которой положил Александр Македонский.

Почему же в наше время так широко распространено

мнение о «слепом Гомере»? Когда оно появилось и почему? Ведь древним грекам

такая мысль и в голову не приходила. Оказывается, представление о «великом

слепце» возникло в Александрии, знаменитом городе, построенном Александром

Македонским и ставшем мировым центром эллинистической культуры.

Плутарх рассказывает, что Александр во

всех походах не расставался с текстом «Илиады» и называл поэму своей величайшей

драгоценностью. Завоевав Египет, Александр решил основать там большой город

и назвать его своим именем. Зодчие уже нашли для города подходящее место,

но Александру во сне явился сам Гомер в образе почтенного старца с седыми

волосами; он встал около Александра и прочитал ему стихи из «Одиссеи»:

На море шумно-широком

находится остров, лежащий

Против Египта;

его именуют там жители — Фарос…

Пристань находится верная там,

из которой большие

В море выходят суда,

запасенные темной водою.

Александр немедленно отправился на Фарос

и увидел местность, удивительно подходящую для постройки большого города,

— с рекой и прекрасной гаванью. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения

во всех отношениях, вдобавок ко всему — мудрейший зодчий. Он приказал тут

же начертить план города, сообразуясь с местностью. Под рукой не оказалось

мела, и тогда зодчие сделали разметку ячменной мукой. Так зимой 332-331

годов до н. э. была основана Александрия, столица греко-египетского государства

Птолемеев и крупнейший центр эллинистической культуры. Естественно, что

в центре города был поставлен храм Гомера, а сам поэт был обожествлен.

И вот интеллектуалам и многочисленным философам

Александрии старые изображения Гомера показались как бы… недостаточно

интересными. Бог-поэт, вероятно, по их мнению, должен был выглядеть не

как обычный смертный, а как-то иначе. Но как? Изощренные в спорах и дискуссиях

философы эпохи эллинизма, воспитанные на Платоне и Аристотеле, любили подчеркивать

превосходство «зрячести слепоты» избранных над «слепотой зрячести» малограмотной

и бескультурной массы. Для элитарного восприятия образ слепого основоположника

мировой литературы оказался очень привлекательным. И Гомер в храме был

изображен… слепым.

Гомерический смех Демодока

До нашего времени дошло более 20 копий

знаменитого бюста, созданного ваятелями Александрии и установленного Птолемеем

IV Филопатором ((222-204 гг. до н. э.) в храме Гомера. Значит, таких копий

в древности было создано гораздо больше. К мнению и вкусам, исходящим из

Александрии и из прославленной Александрийской библиотеки, прислушивался

весь просвещенный мир эллинистической культуры. Ведь древнегреческие философы

лишь умозрительно пришли к мысли о существовании атома. И если мысль человека

всесильна, то и зрение основоположнику поэзии совсем необязательно, он

формирует мир из головы — готовым и совершенным, примерно так же, как Зевс

произвел Афину-Палладу.

Мнение о слепоте поэта подтверждалось,

кроме того, стихами самого Гомера о слепом от рождения знаменитом певце

Демодоке. И сейчас исследователи творчества Гомера считают строки из «Одиссеи»,

посвященные Демодоку, автобиографичными:

Муза его при рождении

злом и добром одарила —

Очи затмила его,

даровала за то сладкопенье.

Думается, что если Демодок был слеп от

рождения и не знал, что такое цвета и формы окружающего мира, то прообразом

Гомера он быть никак не может. Судите сами: в игривой и даже эротической

песне Демодока о том, как хромой бог-кузнец Гефест поймал железной сетью

жену-изменницу Афродиту в объятиях бога войны красавца Арея, полностью

отсутствуют цвет, свет, форма предметов и их описание. Но зато именно в

песне слепого от рождения поэта и певца Демодока с небывалой для поэм Гомера

силой проявился звук. Все знают выражение «гомерический смех», но никто

не обратил внимание на тот факт, что этот знаменитый смех — создание не

Гомера, а Демодока. Ведь только в его песне боги дважды «поднимают смех

несказанный», а попросту говоря, буквально умирают от смеха, глядя на опутанных

железной сетью незадачливых любовников, лежащих на ложе Гефеста.

Песнь Демодока — классический пример того,

как слепой поэт фиксирует внимание слушателей на действии и звуке. Похоже,

что Гомер вставил в свою поэму песнь слепца в качестве «развлекательной

программы», но сделал это корректно и безупречно, с точки зрения даже современной

этики, указав имя автора песни и органично включив ее в описание веселого

народного праздника.

Итак, Гомер, как мне представляется, не

был слепым. Конечно, он мог ослепнуть в старости, но на его творчестве

это никак не отразилось. Его поэмы доносят до нас сквозь непроглядный мрак

времени формы, краски, блеск и свет древнего мира, создавая удивительное

ощущение прорыва через тысячелетия. Это чувство выразил А. С. Пушкин, отозвавшийся

в печати на перевод «Илиады» знаменитым

двустишием:

Слышу умолкнувший звук

божественной эллинской речи,

Старца великого тень чую смущенной душой.

Мастерство скульпторов эпохи эллинизма заставило забыть все более древние изображения зрячего Гомера.

Картина «Гомер с поводырем» находится в русле мифа о «слепом Гомере».

До нашего времени дошли две поэмы Гомера общим объемом более 50 печатных листов. Они позволили миллиардам читателей всех времен и народов оценить по достоинству замечательные особенности его творчества, в числе которых – удивительная точность описаний, образность, живость и яркость сцен.

═

Седое железо

═

Действительно, цвет буквально брызжет со страниц «Илиады» и «Одиссеи». У каждого героя поэм – своя цветовая гамма: Зевс – чернобровый, Афина – светлоокая, царь Менелай – светловласый, великий воин Ахилл – русокудрый, красавица Хрисеида – черноокая и т.д.

Какой удивительной цветовой точностью обладал Гомер, если он отличал «светловласых» от «русокудрых»! Здесь можно вспомнить, что Ахилл был царем мирмикийцев, а развалины древнегреческих городов Ахиллия и Мирмикия раскопаны археологами на берегу Керченского пролива, где издавна обитали русоволосые скифы, могучие воины. Не текла ли в жилах Ахилла протославянская кровь?

Поражает точность цветовых характеристик металлов: олово – белое, медь – багряная, а вот железо… Знаете ли вы, какой цвет имеет железо? Ведь этот вопрос оказался не под силу даже современным специалистам: технические справочники уныло сообщают, что у железа цвет… железно-серый! Не нашлось у инженеров подходящих слов, слишком беден технический язык. А вот Гомер нашел точное определение: в его поэмах железо – седое! Но для этого необходимы зоркие глаза, нужно видеть! Поэмы Гомера – несомненное свидетельство того, что первый поэт мира был наблюдательнее и зорче нас!

Наверное, если бы Гомер действительно был слеп, в его поэмах главенствовали бы звук, осязание и запах, а зрительные ассоциации были бы подавлены.

Когда я провел подсчет зрительных, звуковых, осязательных и запаховых ассоциаций, то оказалось, что Гомер 85–90% информации о внешнем мире передает на основе зрительного восприятия, около 10% приходится на слух, остальное – на осязание и запах. Такое распределение характерно для вполне здорового человека, которому зрение поставляет до 90% информации об окружающем мире.

═

Широко открытыми глазами

═

А почему, собственно, принято считать Гомера слепым? Ведь древние греки не сомневались в том, что он был зрячим! Более двухсот лет его поэмы передавались из поколения в поколение бродячими певцами-аэдами; в VI веке до н.э. они были впервые записаны по приказанию афинского тирана Писистрата; еще через столетие появились первые скульптурные изображения Гомера. Конечно, никто не знал, как он выглядел на самом деле, но изображали его на всех древних бюстах вполне нормальным зрячим человеком.

По преданию, Гомер был похоронен на острове Хиос. Сохранились монеты с Хиоса, относящиеся к четвертому веку до н.э.; Гомер на них изображен похожим на Зевса, с широко открытыми зрячими глазами. В музее города Модены в Италии хранится бронзовый бюст той же эпохи, где сохранилась надпись с именем Гомера. Предполагают, что этот бюст – копия с более древнего мраморного изображения. В музее Неаполя стоит мраморный бюст Гомера четвертого века до н.э. – и тоже без всяких следов слепоты. Известны и другие древние изображения зрячего поэта, но все они созданы до эпохи эллинизма, начало которой положил Александр Македонский.

Почему же в наше время так широко распространено мнение о «слепом Гомере»?

Оказывается, представление о «великом слепце» возникло в Александрии, знаменитом городе, построенном Александром Македонским и ставшем мировым центром эллинистической культуры.

Плутарх рассказывает, что Александр во всех походах не расставался с текстом «Илиады» и называл поэму своей величайшей драгоценностью. Завоевав Египет, Александр решил основать там большой город и назвать его своим именем. Зодчие уже нашли для города подходящее место, но Александру во сне явился… сам Гомер в образе почтенного старца с седыми волосами; он встал около Александра и прочитал ему стихи из «Одиссеи»:

На море шумно-широком

находится остров, лежащий

Против Египта; его именуют

там жители – Фарос…

Пристань находится верная

там, из которой большие

В море выходят суда,

запасенные темной водою.

(Од., п. 4, 354)

Александр немедленно отправился на Фарос и увидел местность, удивительно подходящую для постройки большого города – с рекой и прекрасной гаванью. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему – мудрейший зодчий. Он приказал тут же начертить план города, сообразуясь с местностью. Под рукой не оказалось мела, и тогда зодчие сделали разметку ячменной мукой. Так, зимой 332–331 гг. до н.э. была основана Александрия, столица греко-египетского государства Птолемеев и крупнейший центр эллинистической культуры. Естественно, что в центре города был поставлен храм Гомера, а сам поэт был обожествлен.

И вот интеллектуалам и многочисленным философам Александрии старые изображения Гомера показались как бы… недостаточно интересными. Бог-поэт, по их мнению, должен был выглядеть не как обычный смертный, а как-то иначе. Но как?

Изощренные в спорах и дискуссиях философы эпохи эллинизма, воспитанные на Платоне и Аристотеле, любили подчеркивать превосходство «зрячести слепоты» избранных над «слепотой зрячести» малограмотной и бескультурной массы. Они помнили спор этих знаменитых философов древности на тему: «Имеются ли у крота глаза?» Как известно, дискуссия затянулась, и раб-садовник предложил философам просто взять крота и посмотреть на его морду. Но философы ответили, что для решения задачи крот им совсем не нужен – и продолжали теоретизировать. Нечто похожее получилось и с «философской проблемой» Гомера. Для элитарного восприятия образ слепого основоположника мировой литературы оказался очень привлекательным – и Гомер в храме был изображен… слепым!

═

Гомерический смех Демодока

═

До нашего времени дошло более 20 копий знаменитого бюста, созданного ваятелями Александрии и установленного Птолемеем IV Филопатором (222–204 гг. до н.э.) в храме Гомера. Значит, таких копий в древности было создано гораздо больше.

К мнению и вкусам прославленной Александрийской библиотеки прислушивался весь просвещенный мир эллинистической культуры. Ведь древнегреческие философы без всяких ускорителей пришли к мысли о существовании атома! И если мысль человека всесильна – то и зрение основоположнику поэзии совсем необязательно, он формирует мир из головы – готовым и совершенным, примерно так же, как Зевс произвел Афину Палладу!

Мнение о слепоте поэта подтверждалось стихами Гомера о слепом от рождения знаменитом певце – Демодоке. И сейчас исследователи творчества Гомера считают автобиографичными строки из «Одиссеи», посвященные Демодоку:

Муза его при рождении злом

и добром одарила –

Очи затмила его, даровала

за то сладкопенье.

(Од., п. 8, 63)

Думается, что если Демодок был слеп от рождения и не знал, что такое цвета и формы окружающего мира, то прообразом Гомера он быть никак не может. Но вот что удивительно: в игривой и даже эротической песне Демодока о том, как хромой бог-кузнец Гефест поймал железной сетью жену-изменницу Афродиту в объятиях бога войны красавца Арея, полностью отсутствуют… цвет, свет, форма предметов и их описание.

Но зато именно в песне слепого от рождения поэта и певца Демодока с небывалой для поэм Гомера силой проявился… звук! Все знают выражение «гомерический смех», но никто не обратил внимания на тот факт, что этот знаменитый смех – создание не Гомера, а Демодока! Ведь только в его песне боги дважды «поднимают смех несказанный», а попросту говоря, буквально умирают от смеха, глядя на опутанных железной сетью незадачливых любовников, лежащих на ложе Гефеста.

Комментарии для элемента не найдены.

Общеизвестный бюст слепого Гомера является копией со знаменитой статуи обожествлённого поэта, стоявшей в храме Гомера в Александрии ———>

Статуя была создана по приказу Птолемея IV в конце III века до н.э. Высочайшее мастерство скульпторов эпохи эллинизма заставило забыть все более древние изображения, бюст разошёлся в многочисленных копиях по всему античному миру и стал основой мифа о „слепом Гомере“.

Исследователи творчества А.С. Пушкина потратили немало труда, прежде чем расшифровали найденное в рукописях поэта и тщательно зачёркнутое им двустишие:

Крив был Гнедич поэт,

преложитель слепого Гомера,

Боком одним с образцом

схож и его перевод.

А.С. Пушкин язвительно подшутил над Н.И. Гнедичем, взявшим на себя величайший и никем более в России не повторённый труд — перевод „Илиады“ с древнегреческого на русский язык. Понимая, что такая, даже шуточная эпиграмма несправедлива, поэт никому её не показал и старательно замазал. Мы её знаем только потому, что от „пушкинистов“ невозможно скрыться даже Пушкину!

Но о „слепом Гомере“ он написал вполне искренне, поскольку ещё со времён Лицея помнил — как и все мы из школьного учебника древней истории — прекрасный бюст слепого поэта, созданный в Александрии в эпоху эллинизма, через шесть-семь столетий после смерти Гомера. Конечно, скульптор не знал, как выглядел великий поэт в действительности. Но почему он решил, что Гомер был слепым? Ведь слепота — величайшее несчастье, она лишает человека знания о бесконечном разнообразии форм и цветов мира! Давайте задумаемся, смогли бы реализовать свой талант Шекспир, Байрон, Пушкин, если бы они родились слепыми? Могут ли слепцы создавать великие литературные произведения, поражающие читателя особо зоркой наблюдательностью и изощрённой многоцветностью художественной палитры?

Античные «кинохроники»

До нашего времени дошли две поэмы Гомера общим объёмом более 50 печатных листов. Они позволили миллионам и миллионам читателей всех времён и народов оценить по достоинству замечательные особенности его творчества, в числе которых — удивительная точность описаний, образность, живость и яркость сцен. Но ещё сильнее поражают читателя постоянные „крупные и мелкие планы“, замечательные „пейзажные зарисовки“ и разноцветность картин, проходящих в поэмах бесконечной чередой. Может ли слепец сказать:

Так от широкого веяла,

сыплясь по гладкому току,

Черные скачут бобы

иль зеленые зерна гороха…

Может ли даже гениальный слепой поэт так верно передать мгновенный взгляд пловца, подброшенного штормовой волной:

Поднятый кверху волной

и взглянувши быстро вперёд,

Невдали пред собою увидел он землю…

Действительно, это ощущение знакомо всем, кто плавал в штормящем море, оно длится всего лишь мгновение, но Гомер передал его с предельной точностью.

А как объяснить такие словно бы „вставленные в рамку“ пейзажные зарисовки:

В зимнюю пору громовержец

Кронион восходит и,

Ветры все успокоивши,

сыплет снег непрерывный,

Гор высочайших главы

и утёсов верхи покрывая,

И цветущие степи, и тучные пахарей нивы;

Сыплется снег на брега

и на пристани моря седого,

Волны его, набежав, поглощают…

А вот наблюдение, сделанное, можно сказать, „под увеличительным стеклом“:

Если полипа из ложа ветвистого

силою вырвешь,

Множество крупинок камня

к его прилепляется ножкам…

В современной минералогии используется термин „жирный блеск“: он встречается у минералов довольно редко и характерен для полированного известняка. Студентов-геологов учат видеть этот специфический блеск. Но Гомер его уже заметил. Вот как выглядит у него описание сидений, изготовленных из белого греческого известняка и отполированных античными задами:

…он сел на обтёсанных, гладких, широких

Камнях у двери высокой,

служивших седалищем; белых,

Ярко сиявших, как будто

помазанных маслом…

Наконец, у Гомера можно найти буквально „кадры документальной кинохроники“, передающие такие ужасные детали кровопролитной битвы, что волосы поднимаются от ужаса:

С громом упал он,

копьё упадавшему в сердце воткнулось,

Сердце его, трепеща,

потрясло и копейное древко!

Описать, как колеблется торчащее из тела копьё в ритме проколотого им умирающего сердца, — за всю историю поэзии на такое оказался способным один лишь великий Гомер. Но для этого он просто должен был видеть.

Седое железо

Цвет буквально брызжет со страниц „Илиады“ и „Одиссеи“. У каждого героя поэм — своя цветовая гамма:

— Зевс — чернобровый,

— Афина — светлоокая,

— царь Менелай — светловласый,

— великий воин Ахилл — русокудрый,

— красавица Хрисеида — черноокая и т.д.

Какой удивительной цветовой точностью обладал Гомер, если он отличал „светловласых“ от „русокудрых“. Здесь можно вспомнить, что Ахилл был царём мирмикийцев, а развалины древнегреческих городов Ахиллия и Мирмикия раскопаны археологами на берегу Керченского пролива, где издавна обитали русоволосые скифы, могучие воины. Не текла ли в жилах Ахилла протославянская кровь?

Поражает точность цветовых характеристик металлов: олово — белое, медь — багряная, а вот железо… Знаете ли вы, какой цвет имеет железо? Ведь этот вопрос оказался не под силу даже современным специалистам: технические справочники уныло сообщают, что у железа цвет… железно-серый. Не нашлось у инженеров подходящих слов, слишком беден технический язык. А вот Гомер нашёл точное определение: в его поэмах железо — седое. Конечно, это блестящее поэтическое сравнение, о такой находке мог бы мечтать любой поэт… Но для этого необходимы зоркие глаза, нужно видеть! Поэмы Гомера — несомненное свидетельство того, что первый поэт мира был наблюдательнее и зорче нас.

Наверное, если бы Гомер действительно был слеп, в его поэмах главенствовали бы звук, осязание и запах, а зрительные ассоциации были бы подавлены.

Когда я провёл подсчёт зрительных, звуковых, осязательных и запаховых ассоциаций, то оказалось, что Гомер передаёт информацию о внешнем мире в следующих пропорциях:

— 85–90% — на основе зрительного восприятия;

— около 10% приходится на слух; остальное

— не более 5% — на осязание и запах.

Такое распределение характерно для вполне здорового человека, которому зрение поставляет до 90 процентов информации об окружающем мире.

А почему, собственно, принято считать Гомера слепым? Ведь древние греки не сомневались в том, что он был зрячим. Более двухсот лет его поэмы передавались из поколения в поколение бродячими певцами-аэдами. В VI веке до н.э. они были впервые записаны по приказанию афинского тирана Писистрата. Ещё через столетие появились первые скульптурные изображения Гомера. Конечно, никто не знал, как он выглядел на самом деле, но изображали его на всех древних бюстах вполне нормальным зрячим человеком.

Кто «ослепил» Гомера?

Монета IV века до н.э., отчеканенная на острове Хиос, где, по преданию, был похоронен Гомер.—>>>

На монете — имя Гомера и его изображение с широко открытыми зоркими глазами.

По преданию, Гомер был похоронен на острове Хиос. Сохранились монеты с Хиоса, относящиеся к IV веку до н.э.; Гомер на них изображён похожим на Зевса, с широко открытыми зрячими глазами (см. фото). В музее города Модены в Италии хранится бронзовый бюст той же эпохи, где сохранилась надпись с именем Гомера. Предполагают, что этот бюст — копия с более древнего мраморного изображения. В музее Неаполя стоит мраморный бюст Гомера IV века до н.э. — и тоже без всяких следов слепоты. Известны и другие древние изображения зрячего поэта, но все они созданы до эпохи эллинизма, начало которой положил Александр Македонский.

Почему же в наше время так широко распространено мнение о „слепом Гомере“? Когда оно появилось и почему? Ведь древним грекам такая мысль и в голову не приходила. Оказывается, представление о „великом слепце“ возникло в Александрии, знаменитом городе, построенном Александром Македонским и ставшем мировым центром эллинистической культуры.

Плутарх рассказывает, что Александр во всех походах не расставался с текстом „Илиады“ и называл поэму своей величайшей драгоценностью. Завоевав Египет, Александр решил основать там большой город и назвать его своим именем. Зодчие уже нашли для города подходящее место, но Александру во сне явился сам Гомер в образе почтенного старца с седыми волосами; он встал около Александра и прочитал ему стихи из „Одиссеи“:

На море шумно-широком

находится остров, лежащий

Против Египта;

его именуют там жители — Фарос…

Пристань находится верная там,

из которой большие

В море выходят суда,

запасённые темной водою.

<<<— Бронзовый бюст зрячего Гомера (IV век до н.э.) — копия с более древнего мраморного изображения. Музей города Модены, Италия.

Александр немедленно отправился на Фарос и увидел местность, удивительно подходящую для постройки большого города, — с рекой и прекрасной гаванью. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему — мудрейший зодчий. Он приказал тут же начертить план города, сообразуясь с местностью. Под рукой не оказалось мела, и тогда зодчие сделали разметку ячменной мукой. Так зимой 332–331 годов до н.э. была основана Александрия, столица греко-египетского государства Птолемеев и крупнейший центр эллинистической культуры. Естественно, что в центре города был поставлен храм Гомера, а сам поэт был обожествлён.

И вот интеллектуалам и многочисленным философам Александрии старые изображения Гомера показались как бы… недостаточно интересными. Бог-поэт, вероятно, по их мнению, должен был выглядеть не как обычный смертный, а как-то иначе. Но как?

Изощрённые в спорах и дискуссиях философы эпохи эллинизма, воспитанные на Платоне и Аристотеле, любили подчёркивать превосходство „зрячести слепоты“ избранных над „слепотой зрячести“ малограмотной и бескультурной массы. Для элитарного восприятия образ слепого основоположника мировой литературы оказался очень привлекательным. И Гомер вo храме был изображён… слепым.

Гомерический смех Демодока

До нашего времени дошло более 20 копий знаменитого бюста, созданного ваятелями Александрии и установленного Птолемеем IV Филопатором (222–204 гг. до н.э.) в храме Гомера. Значит, таких копий в древности было создано гораздо больше. К мнению и вкусам, исходящим из Александрии и из прославленной Александрийской библиотеки, прислушивался весь просвещённый мир эллинистической культуры. Ведь древнегреческие философы лишь умозрительно пришли к мысли о существовании атома. И если мысль человека всесильна, то и зрение основоположнику поэзии совсем необязательно, он формирует мир из головы — готовым и совершенным, примерно так же, как Зевс произвёл Афину-Палладу.

Мнение о слепоте поэта подтверждалось, кроме того, стихами самого Гомера о слепом от рождения знаменитом певце Демодоке. И сейчас исследователи творчества Гомера считают строки из „Одиссеи“, посвящённые Демодоку, автобиографичными:

Муза его при рождении

злом и добром одарила —

Очи затмила его,

даровала за то сладкопенье.

Думается, что если Демодок был слеп от рождения и не знал, что такое цвета и формы окружающего мира, то прообразом Гомера он быть никак не может. Судите сами: в игривой и даже эротической песне Демодока о том, как хромой бог-кузнец Гефест поймал железной сетью жену-изменницу Афродиту в объятиях бога войны красавца Арея, полностью отсутствуют цвет, свет, форма предметов и их описание. Но зато именно в песне слепого от рождения поэта и певца Демодока с небывалой для поэм Гомера силой проявился звук. Все знают выражение „гомерический смех“, но никто не обратил внимание на тот факт, что этот знаменитый смех — создание не Гомера, а Демодока. Ведь только в его песне боги дважды „поднимают смех несказанный“, а попросту говоря, буквально умирают от смеха, глядя на опутанных железной сетью незадачливых любовников, лежащих на ложе Гефеста.

Песнь Демодока — классический пример того, как слепой поэт фиксирует внимание слушателей на действии и звуке. Похоже, что Гомер вставил в свою поэму песнь слепца в качестве „развлекательной программы“, но сделал это корректно и безупречно, с точки зрения даже современной этики, указав имя автора песни и органично включив её в описание весёлого народного праздника.

Итак, Гомер, как мне представляется, не был слепым. Конечно, он мог ослепнуть в старости, но на его творчестве это никак не отразилось. Его поэмы доносят до нас сквозь непроглядный мрак времени формы, краски, блеск и свет древнего мира, создавая удивительное ощущение прорыва через тысячелетия. Это чувство выразил А.С. Пушкин, отозвавшийся в печати на перевод „Илиады“ знаменитым двустишием:

Слышу умолкнувший звук

божественной эллинской речи,

Старца великого тень

чую смущённой душой.

__________________________________________________________

http://wsyachina.narod.ru/history/gomer_1.html

Биография

Гомер – древнегреческий поэт — сказитель, собиратель легенд, автор древних литературных произведений «Илиада» и «Одиссея».

Точными данными о дате рождения сказителя историки не располагают. Остается загадкой и место рождения поэта. Историки считают, что наиболее вероятный период жизни Гомера – X-VIII века до нашей эры. Местом возможной родины поэта считают один из шести городов: Афины, Родос, Хиос, Саламин, Смирна, Аргос.

Еще более дюжины других населенных пунктов Древней Греции упоминались разными авторами в разное время, в связи с появлением на свет Гомера. Чаще всего сказителя считают уроженцем Смирны. Произведения Гомера обращены к древней истории мира, в них нет упоминаний о современниках, что усложняет датирование периода жизни автора. Существует легенда, что Гомер сам не знал места своего рождения. От Оракула сказитель узнал, что остров Иос был родиной его матери.

Биографические данные о жизни сказителя, представленные в средневековых трудах, вызывают у историков сомнения. В работах о жизни поэта упоминается, что Гомер – имя, которое поэт получил из-за своей приобретенной слепоты. В переводе оно может означать «незрячий» или «ведомый». При рождении мать нарекла его Мелезигеном, что означает «рожденный у реки Мелеса». По одной из легенд, Гомер ослеп, когда увидел меч Ахиллеса. В утешение богиня Фетида наделила его даром песнопения.

Есть версия о том, что поэт был не «ведомым», а «ведущим». Гомером нарекли его не после того как сказитель ослеп, а наоборот – прозрел и стал говорить мудро. По мнению большинства античных биографов, Мелезиген был рожден женщиной по имени Крифеида.

Сказитель выступал на пиршествах знатных людей, на городских собраниях, на рынках. Согласно мнению историков, Древняя Греция во времена жизни Гомера переживала свой расцвет. Поэт декламировал отдельные части из своих произведений, путешествуя от города к городу. Он пользовался почтением, имел ночлег, еду и не был грязным странником, которым иногда его изображают биографы.

Существует версия, что «Одиссея», «Илиада» и «Гомеровские гимны» — это творчество разных авторов, а Гомер был только исполнителем. Историками рассматривается версия, что поэт принадлежал к семейству певцов. В Древней Греции ремесленные и другие профессии часто передавались из поколения в поколение. В таком случае любой член семьи мог выступать под именем Гомера. Из поколения в поколение истории и манера исполнения передавались от родственника к родственнику. Данный факт объяснил бы и разный период создания поэм, и прояснил бы вопрос с датами жизни сказителя.

Становление поэта

Одна из наиболее подробных историй о становлении Гомера в качестве поэта принадлежит перу Геродота Галикарнасского, которого Цицерон назвал «отцом истории». По версии античного историка, поэт был при рождении назван Мелезигеном. Он жил вместе с матерью в Смирне, где стал учеником владельца школы Фемия. Мелезиген был очень умен и хорошо постигал науки.

Учитель умер, оставив своему лучшему воспитаннику школу. Поработав некоторое время наставником, Мелезиген решил углубить свои знания о мире. Помочь ему вызвался человек по имени Ментес, который был родом с острова Лефкада. Мелезиген закрыл школу и отправился на корабле знакомого в морское путешествие, чтобы увидеть новые города и страны.

Во время странствия бывший учитель собирал истории, легенды, расспрашивал об обычаях местных народов. Прибыв в Итаку, Мелезиген почувствовал недомогание. Ментес оставил спутника под присмотром надежного человека и поплыл на родину. В дальнейшее странствие Мелезиген отправился пешком. По дороге он декламировал истории, собранные им за время странствия.

По версии Геродота Галикарнасского, окончательно ослеп сказитель в городе Колофон. Там он и взял себе новое имя. Современные исследователи склонны подвергать сомнению историю, рассказанную Геродотом, как и сочинения других античных авторов о жизни Гомера.

Гомеровский вопрос

В 1795 году Фридрих Август Вольф в предисловии к изданию текста поэм древнегреческого сказителя выдвинул теорию, которая получила название «Гомеровский вопрос». Основной смысл мнения ученого заключался в том, что поэзия во времена Гомера была устным искусством. Слепой странствующий сказитель не мог быть автором сложного художественного произведения.

Гомер сочинял песни, гимны, музыкальные эпосы, которые легли в основу «Илиады» и «Одиссеи». По мнению Вольфа, законченный вид поэмы получили, благодаря другим авторам. С тех пор ученые, занимающиеся творчеством Гомера, разделились на два лагеря: «аналитики» поддерживают теорию Вольфа, а «унитарии» придерживаются мнения о строгом единстве эпоса.

Слепота

Некоторые исследователи творчества Гомера говорят о том, что поэт был зрячим. В пользу отсутствия у сказителя недуга говорит тот факт, что философы и мыслители считались в Древней Греции людьми, лишенными обычного зрения, но имеющими дар смотреть в суть вещей. Слепота могла быть синонимом мудрости. Гомер считался одним из создателей всеобъемлющей картины мира, автором родословной богов. Мудрость его была для всех очевидной.

Античные биографы вывели в своих произведениях точный портрет Гомера-слепца, но сочиняли они свои труды уже через много столетий после смерти поэта. Так как достоверных данных о жизни поэта не сохранилось, то трактовка античных биографов могла быть не совсем правильной. В пользу этой версии говорит факт наличия во всех биографиях вымышленных событий с участием мифических персонажей.

Произведения

Сохранившиеся древние свидетельства дают представление о том, что в эпоху античности сочинения Гомера считались источником мудрости. Поэмы давали знания относительно всех сфер жизни – от общечеловеческой морали до основ военного искусства.

Плутарх писал, что великий полководец Александр Македонский всегда хранил при себе копию «Илиады». Греческих детей учили читать по «Одиссее», а некоторые отрывки из произведений Гомера философы-пифагорейцы прописывали, как средство для исправления души.

Гомера считают автором не только «Илиады» и «Одиссеи». Сказитель мог быть создателем комической поэмы «Маргит» и «Гомеровских гимнов». Среди других произведений, приписываемых древнегреческому сказителю, есть цикл текстов о возвращении героев Троянской войны в Грецию: «Киприи», «Взятие Илиона», «Эфиопида», «Малая Илиада», «Возвращения». Поэмы Гомера отличает особый язык, который не имел аналога в разговорной речи. Манера повествования делала сказания запоминающимися и интересными.

Смерть

Существует легенда, которая описывает смерть Гомера. В старости отправился слепой сказитель на остров Иос. Путешествуя, Гомер встретил двух юных рыбаков, которые загадали ему загадку: «У нас есть то, что мы не ловили, а что мы поймали, мы выкинули». Поэт размышлял над решением головоломки долго, но так и не смог найти нужного ответа. Мальчишки ловили вшей, а не рыбу. Гомер был так раздосадован тем, что не смог разгадать загадку, что поскользнулся и ударился головой.

По другой версии, сказитель покончил с собой, так как смерть была для него не так страшна, как потеря остроты ума.

Интересные факты

- Существует около десятка биографий сказителя, дошедшие до нашего времени из античности, но все они содержат сказочные элементы и упоминания об участии древнегреческих богов в событиях жизни Гомера.

- Поэт распространял свои произведения за пределами Древней Греции при помощи учеников. Их называли Гомеридами. Они странствовали по разным городам, исполняя на площадях произведения своего учителя.

- Творчество Гомера было очень популярно в Древней Греции. Около половины всех найденных папирусных древнегреческих свитков являются отрывками из разных произведений поэта.

- Сочинения сказителя передавалось в устной форме. Поэмы, которые мы знаем сегодня, были собраны и структурированы в целостные произведения из разрозненных песен армией поэтов афинского тирана Писистрата. Некоторые части текстов были отредактированы с учетом пожеланий заказчика.

- Советский прозаик Осип Мандельштам в 1915 году написал стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», в котором взывал к сказителю и героям поэмы «Илиада».

- До середины семидесятых годов двадцатого века события, описанные в поэмах Гомера, считались чистым вымыслом. Но археологическая экспедиция Генриха Шлимана, нашедшего Трою, доказала, что творчество древнегреческого поэта основано на реальных событиях. После такой находки почитатели Платона укрепились в надежде, что однажды археологи найдут и Атлантиду.