Приблизительное время чтения: 5 мин.

«Писать как Андрей Рублев» — такую инструкцию для русских иконописцев утвердил в 1551 году московский Стоглавый собор. Но как именно писал Андрей Рублев? Что такого уникального было в его стиле? И почему его работы до сих пор считаются непревзойденными шедеврами иконописного искусства? Разобраться в этом нам помогает заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института святого апостола Андрея и преподаватель Коломенской духовной семинарии Ирина Языкова.

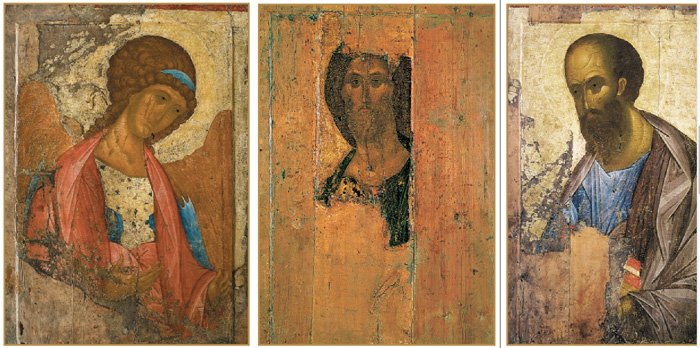

Как ни парадоксально, но известно о преподобном Андрее Рублеве очень мало. Он считался автором так называемого «Звенигородского чина» — трех образов в иконостасе звенигородского Успенского собора на Городке, но недавно факт принадлежности этих работ ему был поставлен под сомнение. Известно, что Рублев участвовал в росписи иконостаса Благовещенского собора в Кремле, но после грандиозного пожара большинство икон было утрачено, и принадлежит ли что-либо из сохранившегося Рублеву — вопрос, на который нет ответа…

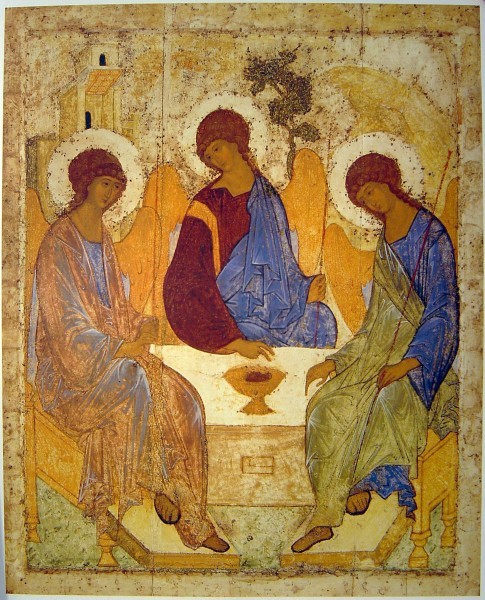

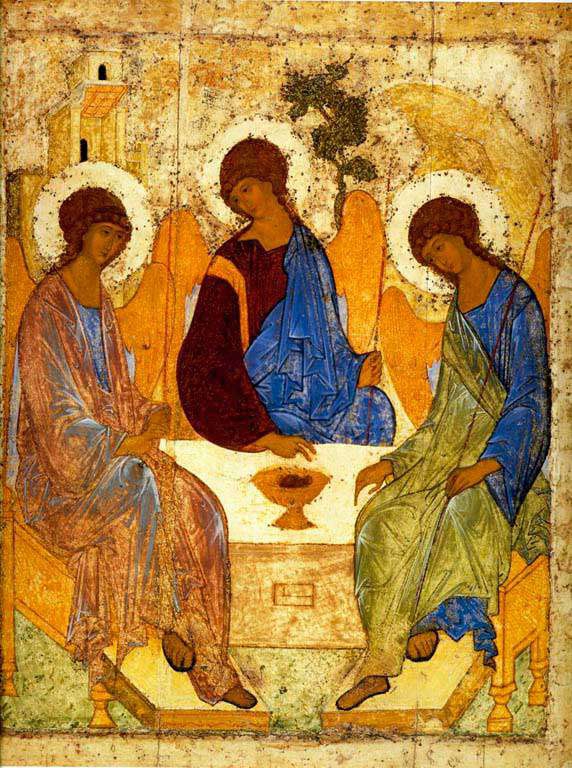

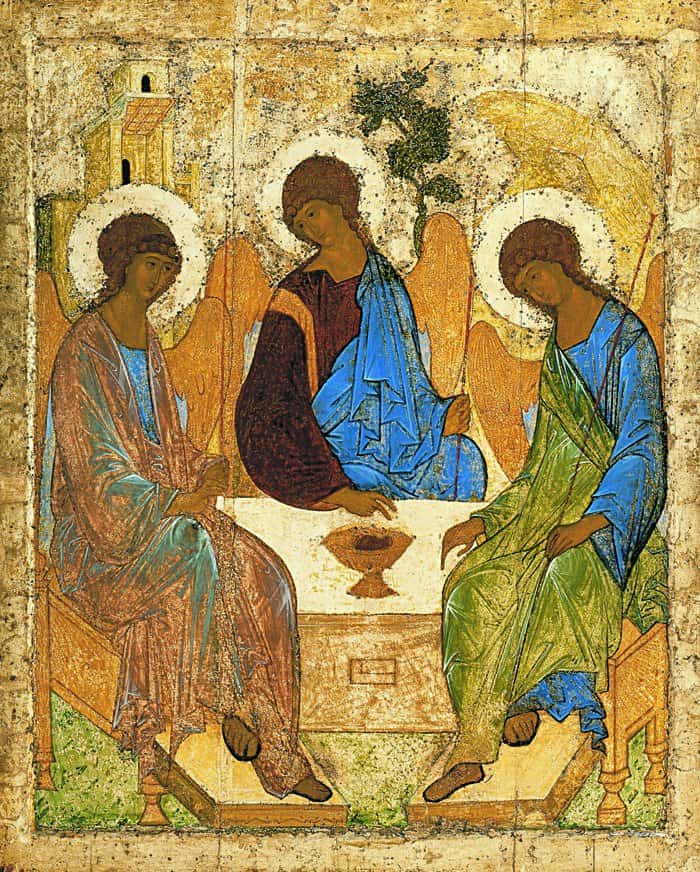

Единственное, что Рублев написал несомненно, — это знаменитая «Троица».

Как тогда можно говорить об особом «стиле Андрея Рублева»?

Говорить о стиле Рублева действительно очень трудно. Но тут нужно иметь в виду один нюанс.

Иконописное искусство — принципиально анонимное, авторы почти никогда не ставят на иконах свои имена. И, тем не менее, имя Андрея Рублева — запомнилось. Оно фигурирует в летописях, его работы ценил и собирал основатель Волоколамского монастыря преподобный Иосиф Волоцкий. Значит, слава Рублева была велика, современники отмечали его, видели, что он не копиист, не подражатель византийских мастеров.

Андрей Рублев был не только художником, он был богословом, и современники это ценили.

В эпоху, когда жил преподобный Андрей (а это конец XIV— начало XV века), не было ничего зазорного в том, чтобы копировать иконы чужого письма. Иконописцы часто делали списки с других икон — интерпретации исходного образца, часто довольно вольные, но обязательно связанные с оригиналом.

А у Рублева мы находим нечто совсем другое. Богословскую новизну, богословскую смелость.

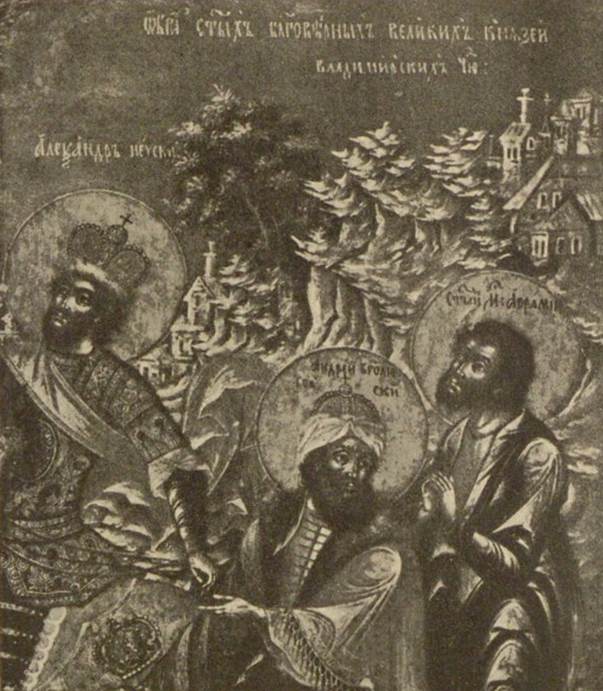

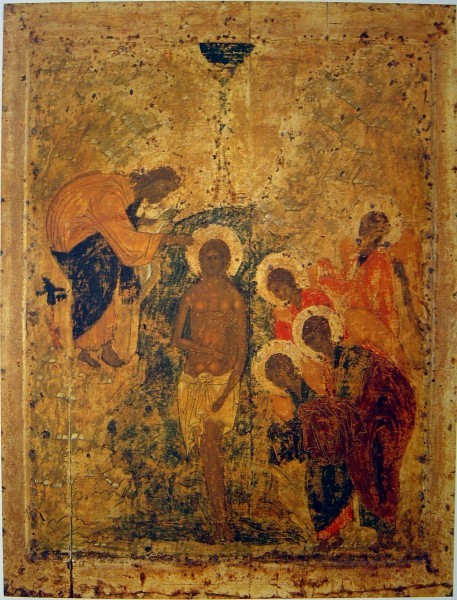

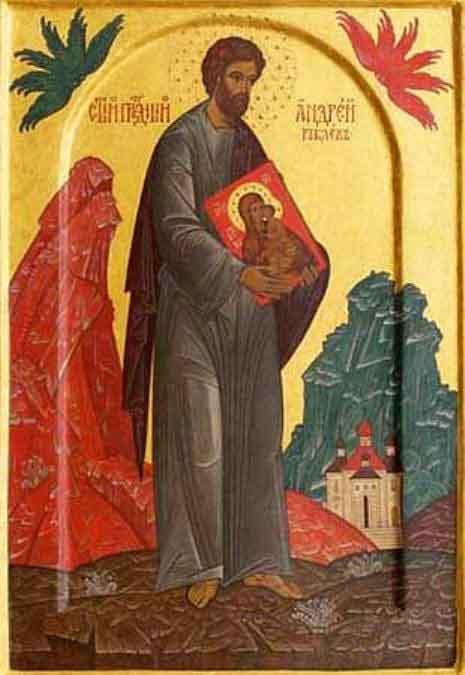

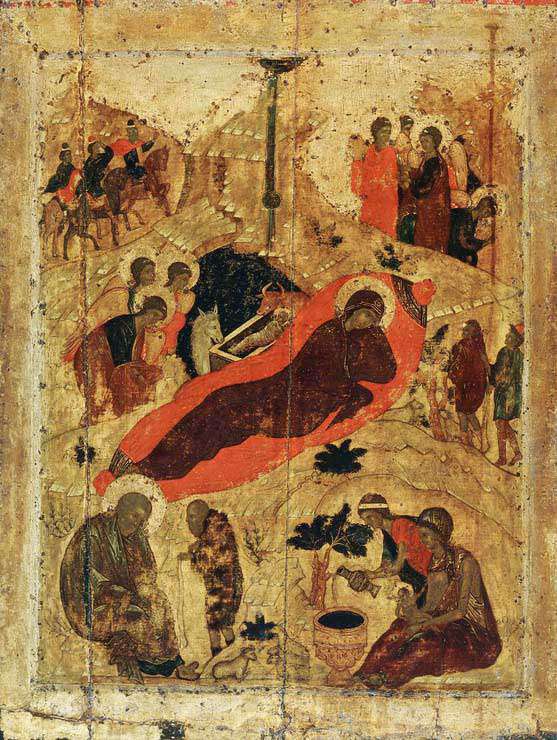

Круг художественных памятников, так или иначе связанных с Андреем Рублевым, очень отличается от всего остального искусства той эпохи. Так, как написал «Троицу» Рублев, ее не писали прежде никогда. Иконописцы традиционно обращались к сюжету «Гостеприимства Авраама»: изображали, помимо трех Ангелов, Авраама и Сарру, накрытый стол, заколотого тельца и т.д.

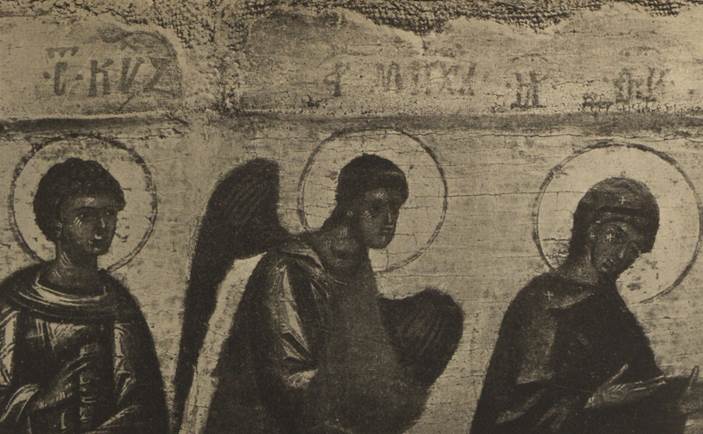

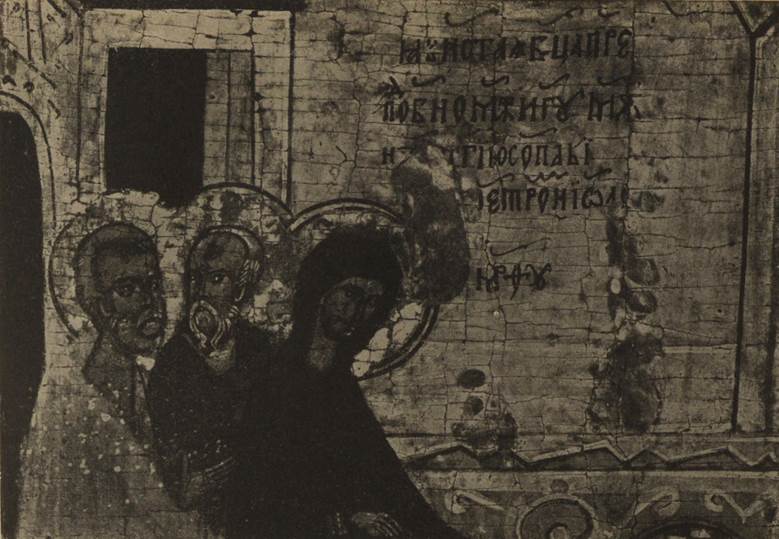

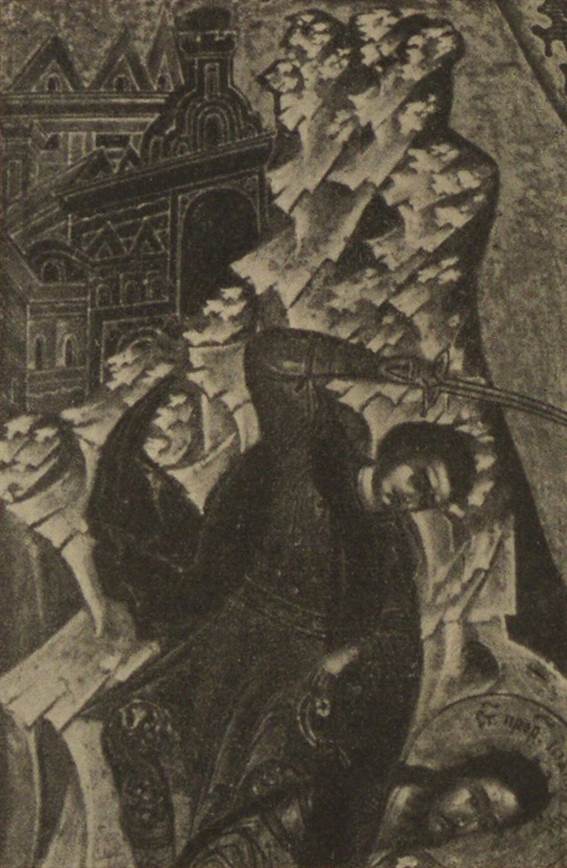

Икона «Гостеприимство Авраама»

Время создания – XVI век, место хранения – Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Сюжет иконы опирается на повествование Книги Бытия о посещении дома Авраама и его жены Сарры Господом в образе трех мужей. Авраам угостил посетителей, приказав Сарре приготовить опресноки, а слуге – заколоть тельца, и получил от Господа обетование, что у него родится сын, в котором благословятся все народы (Быт 18:1-19).

Рублев же создал икону, сосредоточенную не на бытовых деталях, а на богословии. Три Ангела — образ Предвечного Совета Лиц Святой Троицы, на котором решается участь человека. И чаша — образ святой Евхаристии…

Кроме того, «Троица» Рублева — явление поразительной гармонии и красоты. Бог является здесь в красоте и гармонии. Красота — одно из имен Божиих. И в этом тоже есть глубокое богословие.

Где еще мы находим «почерк» Рублева?

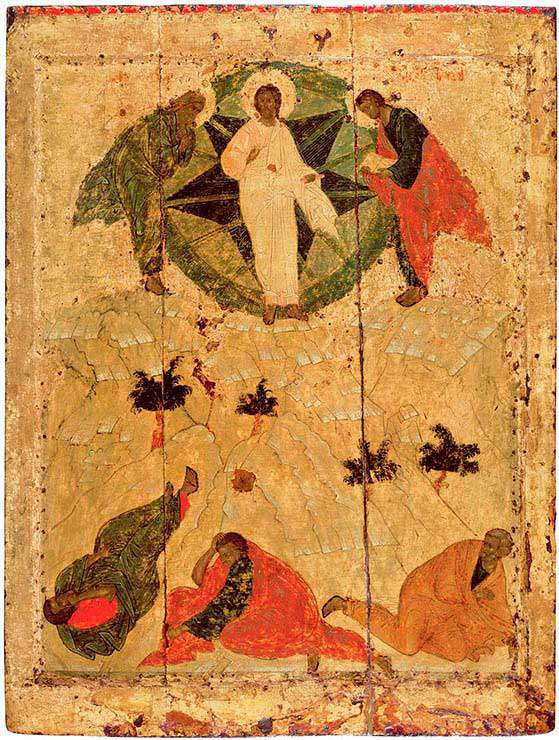

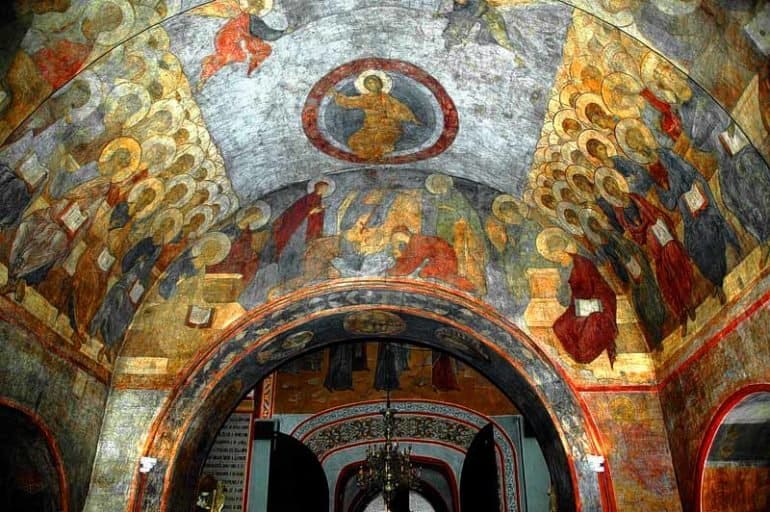

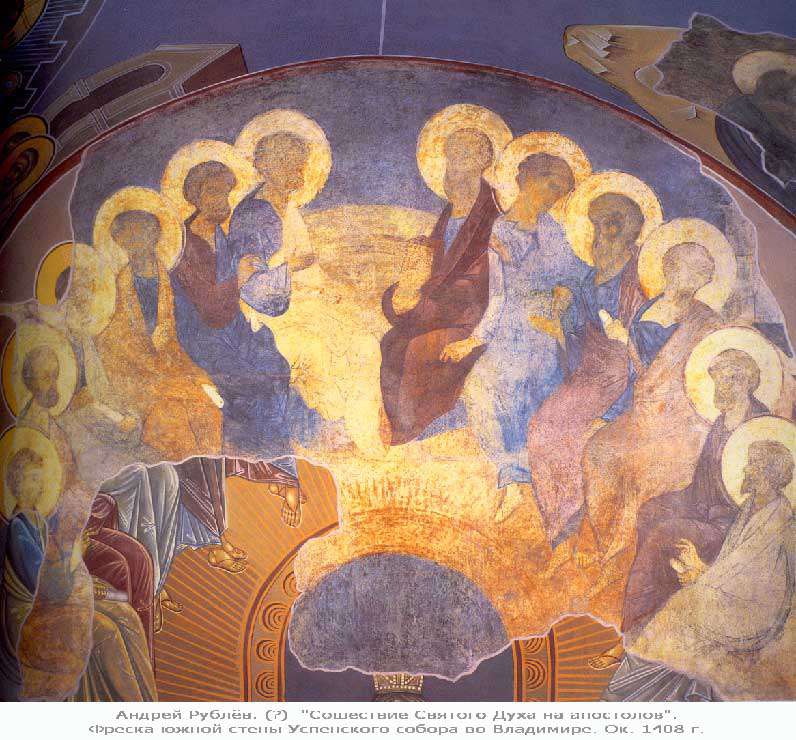

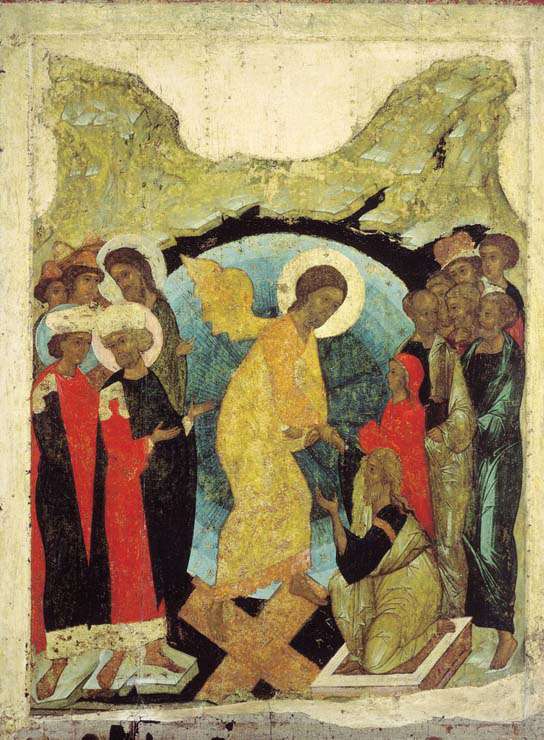

Весьма вероятно, что Рублеву принадлежит часть росписей в Успенском соборе Владимира — фрески с изображением Страшного Суда. И в этих фресках мы тоже видим глубокое богословское осмысление, свойственное Рублеву.

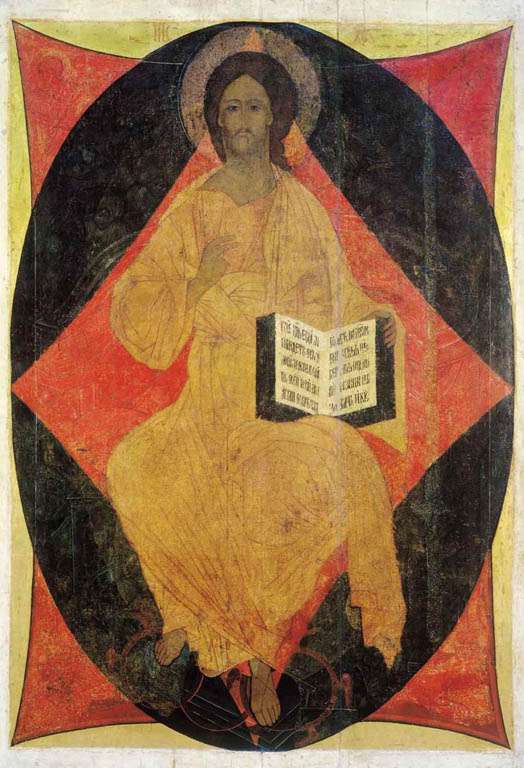

В его Страшном Суде нет ничего страшного, пугающего! Главное во всей этой композиции — явление Христа. Христос грядет, а Церковь Его встречает — вот ключевой смысл всей этой масштабной работы. Дух, которым она пронизана, удивительно мирный. Ангелы мирно беседуют с апостолами; апостол Павел ведет праведников в рай, размахивая с надписью «Грядете со мною», как бы зазывая всех за собой. Апокалиптические картины умещаются в одном-единственном круге: здесь Андрей Рублев изобразил из видения пророка Даниила, символизирующих четыре царства последних времен. Весьма характерно, что царство антихриста он представил в виде гиены, противной собачки, скорее мерзкой, чем страшной, место которой где-нибудь в углу.

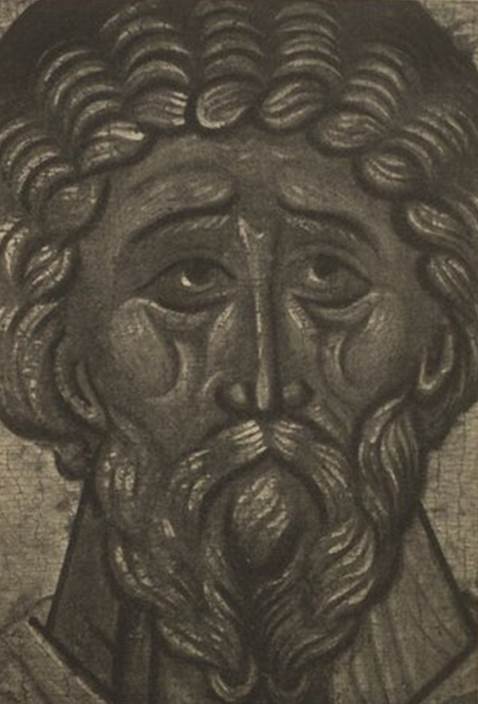

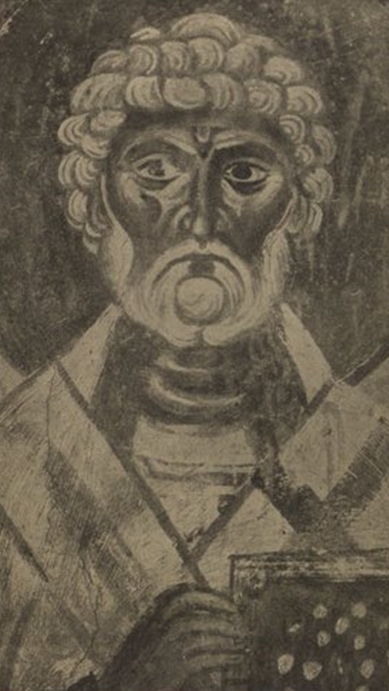

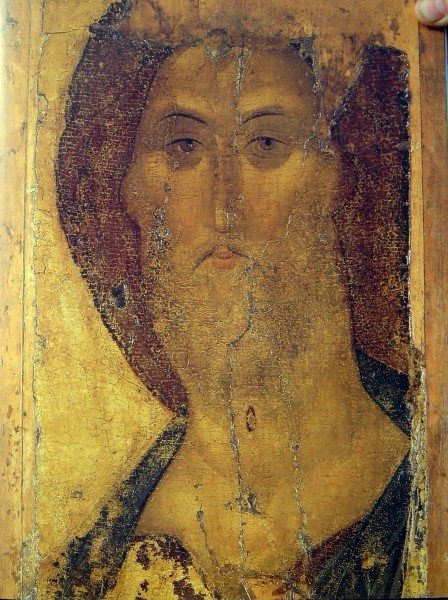

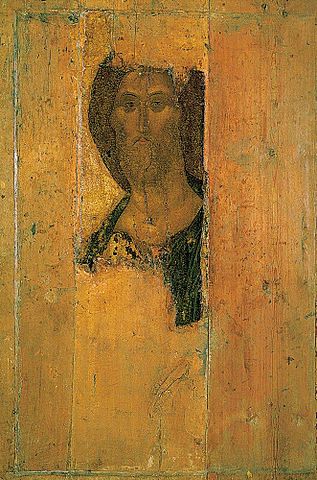

А как же «Спас» из «Звенигородского чина»?

Мое мнение — этот образ тоже принадлежит Рублеву. Это такая выдающаяся работа, что ее обязательно должны были связать с кем-нибудь из мастеров. Если бы появился другой иконописец такого высокого уровня, его имя обязательно должно было бы выйти наружу. Князь Юрий Звенигородский, при котором проводилась роспись Успенского собора, не преминул бы похвастаться, если бы у него работал такой талантливый художник.

Но никаких других имен, кроме Андрея Рублева, в исторической литературе не звучит.

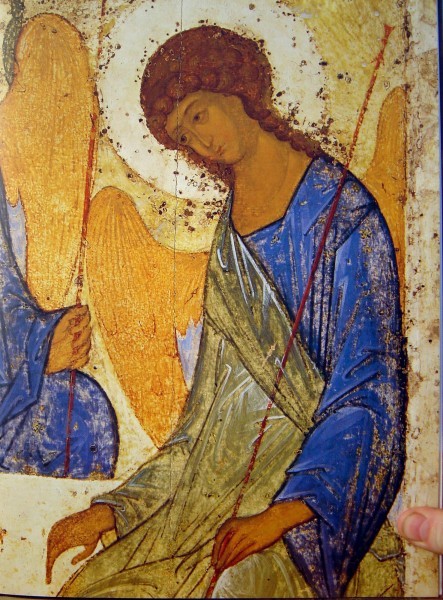

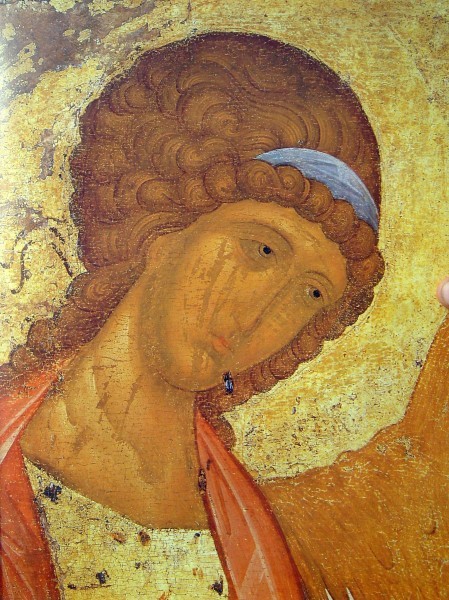

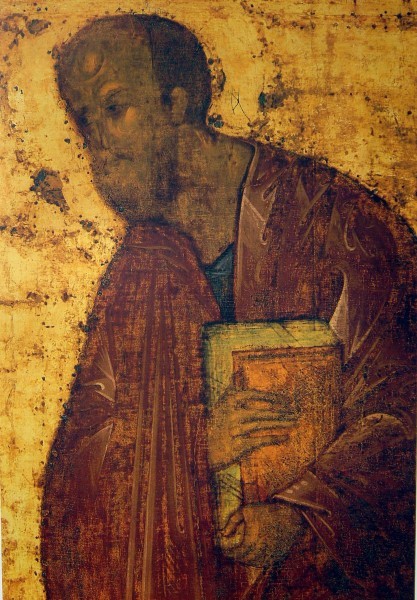

В лике Спаса Звенигородского нет и намека на ту удручающую суровость, которую мы часто замечаем в образах Спасителя. Этот лик одновременно и строгий, и ласковый. Необычны и боковые иконы: апостол Павел, иконописный образ которого обычно довольно строгий, здесь склоняется перед величием Господа, подносит Священное Писание словно бы к трону царя. И Архангел Михаил, которого Откровение Иоанна Богослова рисует в виде воина, возглавляющего битву с воинством сатаны, — здесь он вовсе не воинственный, а милостивый.

Не секрет, что Андрей Рублев входил в плеяду учеников преподобного Сергия Радонежского, который был связан с традицией. А в русском исихазме вообще особый акцент на милости Божией.

Иногда можно услышать, что будто бы Андрей Рублев просто перенял поздневизантийский стиль писания икон, который мог прийти на Русь через юго-западные границы. Но, всерьез изучая работы Рублева, мы приходим к однозначному выводу: даже если какое-то византийское влияние и было, он переработал, «переплавил» его до неузнаваемости в свою самобытную манеру.

Подготовил Игорь Цуканов

Читайте также:

Андрей Рублев. Звенигородская история

Реферат, читанный 17-го марта 1906 года

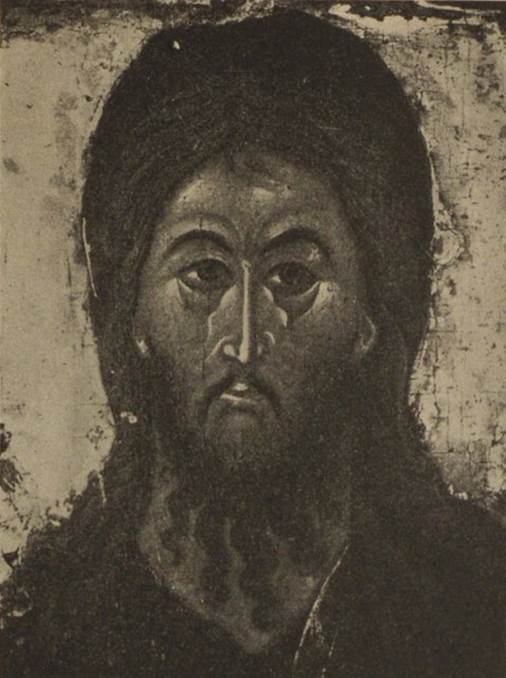

1. Средний ангел на иконе св. Троицы в Троице-Сергиевой Лавре. Принадлежность этого образа кисти Андрея Рублёва доказывается не только преданием, но и историей иконы, неоднократно упоминаемой в исторических источниках

Наталии Геннадиевне Лихачёвой посвящает нежно любящий её муж-автор

Отличительной особенностью старейшей русской иконописи, особенностью крайне затрудняющей исследователя, является сплошная, можно сказать, анонимность. Если в редких случаях и делалась запись о «молении» лиц, на чьи средства была сооружена икона, или надпись о вкладе, то всё-таки, в подавляющем большинстве известных нам фактов – без всякого указания на имя мастера, написавшего образ. Благочестивые иконописцы почитали греховным тщеславием увековечение памяти их мастерства путём подписей.

Летописные записи почти исключительно говорят о росписях церквей, исполнявшихся целыми товариществами мастеров, труды которых к тому же впоследствии неоднократно записывались и переписывались.

2. Старая византийская икона на дереве. Образец весьма редкий. «Письмо» невысокого мастерства, но для истории иконописи очень любопытное

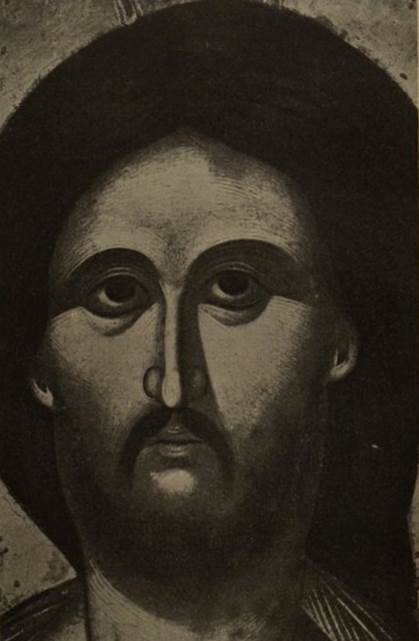

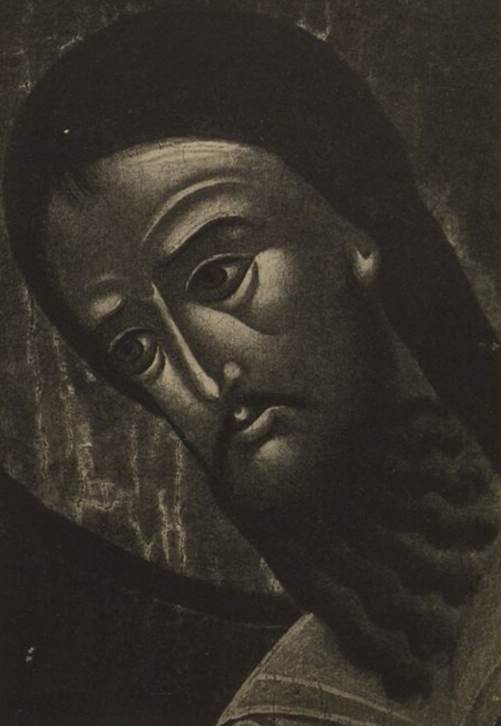

3. Византийская икона, позднейшего периода, может быть, Афонского происхождения

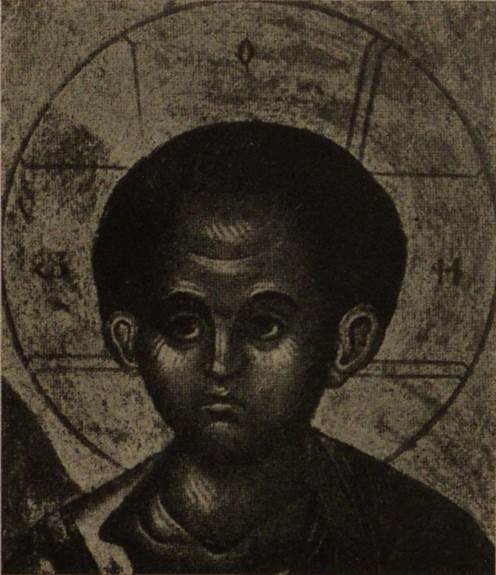

4. Поздне-византийское (XV век?) «письмо» (яркое вохрение). Образец, занесённый в Москву. Обращает внимание тип Младенца (связь с итало-греческими письмами)

Для определения индивидуальных творчества и технического мастерства вся русская до-Петровская иконопись, за исключением подписанных икон XVII столетия, даёт такое незначительное количество данных, что исследователи вынуждены ограничиваться попытками распределения материала глухо – по местностям и по времени. По той же причине старая терминология деления на иконописные школы сменяется указанием на «письма», свойственные известной эпохе или характерные для той или другой местности.

Исследователи и любители в данном случае пользуются самыми разнообразными признаками и приметами:

1) Цвет лиц. Вопрос о так называемом вохрении. Цвет ликов на русских иконах очень разнообразен. Начиная от совершенно белых лиц на некоторых московских иконах и до коричневых – в краснину и коричневых – с тёмно-оливковым оттенком на некоторых памятниках главным образом XVI столетия, имеется ряд «вохрений», группирующихся в несколько пошибов. Наблюдения над иконами делают несомненным вывод, что цвет ликов отнюдь не случаен в зависимости от вкуса иконника, а характеризует определенную иконописную манеру1.

5. Деталь иконы, изображённой на рис. 4.

2) Одежда. В одеждах, как и в типах лиц святых, можно подметить ряд изменений византийской основы. Лица – руссифицируются – продолговатый овал сменяется – широколицым русским типом с небольшим носом. Св. Прасковья, например, на московских иконах, в полном смысле слова «круглолица, белолица». Постепенно появляются – шубы, особые рукава, особый покрой одежд. Весьма типичны изменения в пробелке одеяний, заимствованной из глубокой византийской древности. Старые византийцы, может быть, несколько схематично, но всё же довольно точно обрисовывали широкими штрихами складки, облегающие формы тела. Русские мастера постепенно всё более и более искажали складки одеяний, малопонятных в холодной, вынужденной кутаться, Руси, – в схему черт, сначала широких и резких, потом всё тоньше и тоньше. Формы тела постепенно исчезают под хитрым каноническим узором черточек и полосок, в какой превратилась пробелка линиями в XVII столетии.

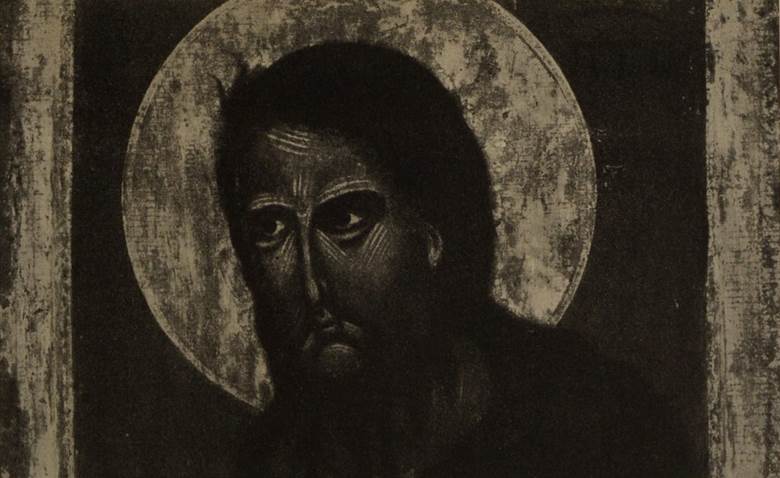

6. Поздне-византийское письмо. Образец, занесённый в Москву. Яркое вохрение

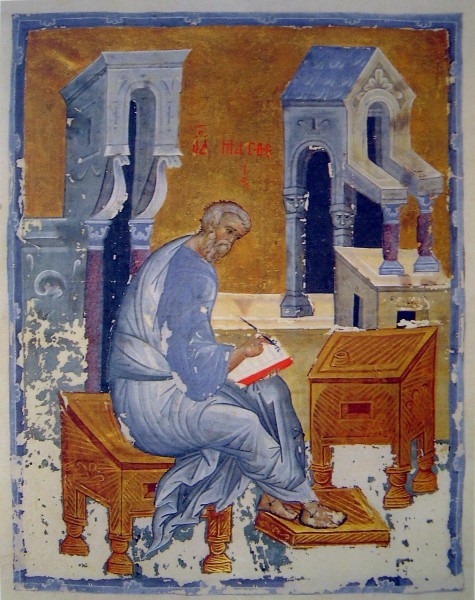

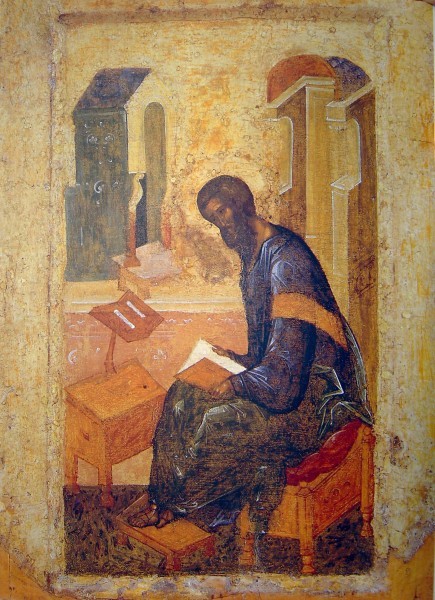

3) Здания, – то есть, так называемое «палатное письмо» в схеме своей конечно также заимствовано из Византии и сохранялось долго и тщательно. Но и тут архитектурные новшества проскальзывают нечаянно для самого иконописца и дают ценные показания (например, хотя бы – форма куполов)2.

7. Итало-греческое мастерство. Апостол Пётр (с иконы Успения Божьей Матери в собрании автора)

8. Итало-греческое мастерство. Апостол Павел (с иконы Успения Божьей Матери в собрании автора)

4) Ландшафт, главным образом горы. Скалистый пейзаж искажается весьма быстро. Малопонятные русскому человеку (обитателю великих равнин) скалы под кистью иконописца переходят в уступы остроугольной формы, а затем в ряд мелких и коротких чёрточек, разбросанных в разных направлениях3.

5) Красочный и золочёный фон также способен дать указания. Так, например, очень типичны – красный фон некоторых древнейших икон и весьма распространенный жёлтый фон московских писем.

6) Очень ценны наблюдения над излюбленными красками и манерой их употребления. Рядом с яркими, густо наложенными красками мы видим манеру бледных, как бы полупрозрачных окрасок одежд, наиболее трудно поддающихся современным подделкам. Одно время (как кажется исключительно в XVI столетии) господствовала мода на тёмные «смирные» цвета. Вопрос об употреблении переходных тонов также представляет большой интерес и вызывает пожелание о скорейшем его исследовании.

7) Внешние приметы тоже не лишены значения. Так – Москва распространила повсюду мерные иконы (излюбленный размер 6х7 вв.). Иконы Новгородские, да и наиболее древние московские, не мерны, и в огромном большинстве случаев более продолговаты. Поздние иконы писались на толстых досках, нередко с двойной выемкой. Выемка московского периода оставляет более широкие поля, чем в новгородских иконах; ново-греческие иконы имеют поля ещё уже, чем русские древние иконы «новгородских» и «северных» писем. Особенное широкополье признак тщательной выделки доски и обыкновенно признак лучших писем. Можно подобрать и ещё ряд подобных примет, не лишённых оснований.

9. Итало-греческое мастерство особой манеры верхнего вохрения (пробелка чёрточками). Икона Спасителя, оглавная, в собрании автора

10. Итало-греческое мастерство особой манеры верхнего вохрения (вохрение яркое, пробелка чертами). Образ Божьей Матери, в собрании автора

Если мы прибавим к сказанному услуги палеографии вещевых надписей, мало ещё разработанной, но в связи с палеографией общей, уже обладающей громадным запасом данных, то станет ясно, что распределение русских икон по времени написания и по местностям производства возможно, если не в настоящем, то в будущем, когда иконописный материал будет собран и описан.

Надо сказать, что пока наблюдений сделано недостаточно и схема «писем», заимствованная у старообрядческих иконописцев, схема – касающаяся главным образом местностей, не заменена более научной.

При отмеченной нами анонимности древних икон особенное значение приобретает попытка приурочить ту или другую манеру к определенному лицу. Мы не будем говорить о поздних «ушаковских» письмах. Симон Ушаков, талантливый распространитель фрязи, оставил ряд подписанных им икон и потому «школа» его может быть выяснена до подробностей.

Совсем другое дело вопрос о «рублёвских письмах». Поразительно это единственное исключение среди анонимных писем, распределённых по русским областям.

Как хорошо известно, Рублёв (о нём есть монография М.И. и В.И. Успенских)4 был инок Спасо-Андроникова монастыря. Это – вполне достоверно; весьма вероятно, что ранее этого он монашествовал в Троице-Сергиевом монастыре. В подлинниках о Рублёве читаем: «а преже живяше в послушании у преподобнаго Никона Радонежскаго», но кто он был родом и откуда – не выяснено. Иконописный подлинник говорит – «преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублёв, многие св. иконы написал – все чудотворные», но и эта запись, по преданию, не вполне точно свидетельствует о происхождении из Радонежа: её можно объяснять тем обстоятельством, что Рублёв был монахом в обители Сергия Радонежского. О.И. Буслаев произвольно предполагал даже, что Андрей Рублёв и был учеником школы преподобного Сергия5. Ещё менее обосновано предположение И.М. Снегирёва о том, что Рублёв происходил из Пскова, только на основании того, что некий боярин Рублёв приезжал из Пскова послом к в. к. Ивану III в 1486 году (см. Псковскую летопись).

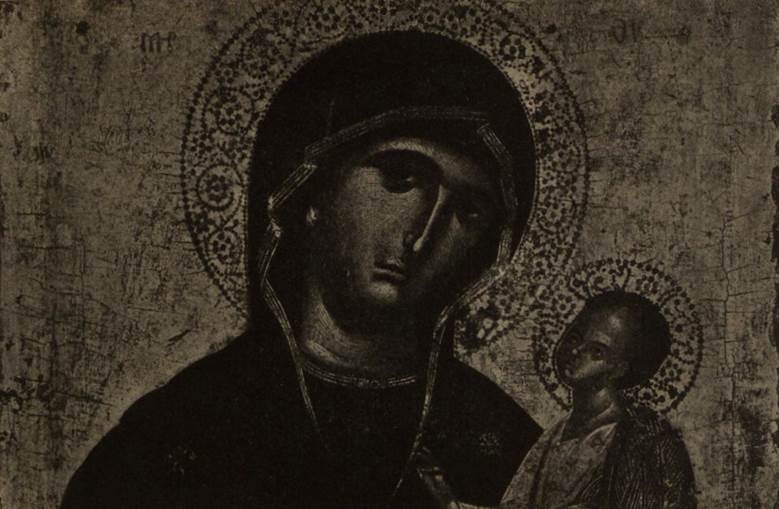

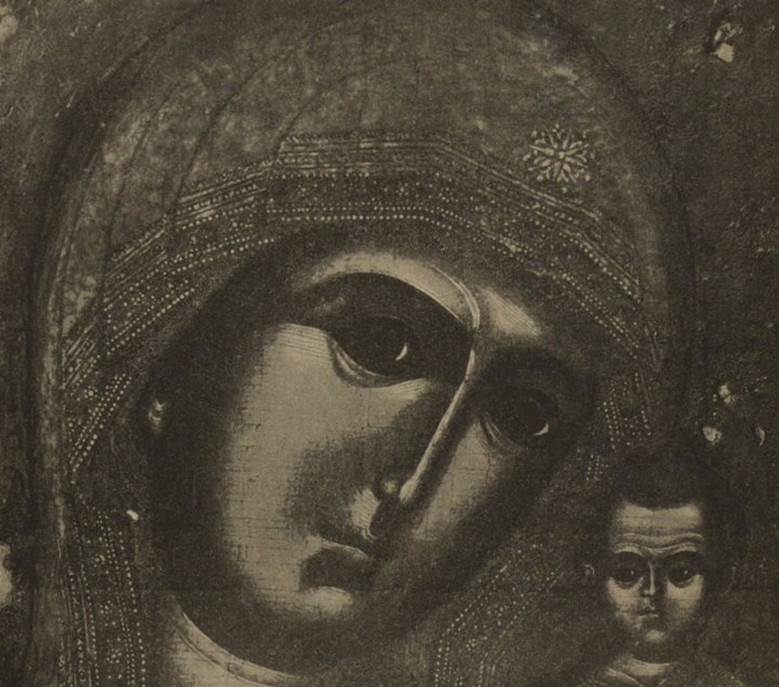

11. Пример одного из старейших русских писем. Богоматерь поясного Деисуса (34½ с. х 23 с.). Несмотря на то, что верхнее вохрение повыгорело и просечивает санкир, видно, что цвет лика должен был быть яркий с подрумяненными щёчками. Очертания носа, ушей и брови прочерчены тёмно-красной краской. Фон киноварный (очень типичный именно для старейших писем)

12. Св. Иоанн Предтеча «пⷬ҇тца» поясного Деисуса (34½ с. х 23 сант.). Те же особенности, что у №11. Губы очерчены красной краской

Таким образом, откуда был Рублёв и где учился, – мы не знаем. Летописные известия рассказывают лишь о совместной иконописной деятельности Андрея Рублёва, как с знаменитым мастером греком Феофаном, прибывшим из Новгорода, так и с русскими иконниками. В 1405 году Рублёв расписывает, как сотрудник Феофана и русского старца Прохора Городецкого, Благовещенский собор на князя великого дворе. В 1408 году Даниил иконник (писан на первом месте) да Андрей Рублёв подписывают Успенский собор во Владимире. Незадолго до смерти преподобного Никона, по его усиленной просьбе, Андрей Рублёв и сопостник его Даниил украсили своим письмом Троицкий Собор в монастыре преподобного Сергия. Росписью церкви Всемилостивого Спаса в Андрониковом монастыре старцы Даниил и Андрей (см. житие Никона в Макарьевских Минеях) «последнее рукописание на память себе оставиша».

Скончался Андрей Рублёв по одним известиям в 1427, по другим в 1430 году – «в старости велице». Это выражение свидетельствует о том, что юность и зрелые годы Рублёва принадлежат XIV столетию, а мы ничего не знаем о деятельности его за это время.

Несмотря на то, что в первоисточниках Андрей Рублёв писан везде или на последнем, или на втором месте (объяснение в важном для биографии Рублёва показании Иосифа Волоколамского, что Андрей был ученик старца Даниила) – слава его превзошла всех его сотрудников. Иконы Андрея Рублёва считались драгоценностями. То обстоятельство, что «Деисус Андреева письма Рублёва сгорел» записано в летописи; в житии Иосифа Волоцкого рассказано, что когда он, намереваясь помириться с князем Феодором Борисовичем – «начать князя мздою утешати – и посла к нему иконы Рублёва письма и Дионисиева»6.

13. Св. апостол Петр («агиѡсъ (г и и написаны в виде лигатуры) петръ») от поясного Деисуса (34½ с. х 22сант.). Отличительные признаки, что и у №№ 11, 12. На правой руке на пальце ключ. По трещине у левого глаза подправка. Левкасная подготовка резко отличается от обычной. Дска без выемки, тогда как у №№ 11, 12 и 14 выемка имеется.

14. Cв. Апостол Павел («павелъ агиѡсъ» г и и написаны в виде лигатуры) от поясного Деисуса (31½ с. = 23 ¼ с.). с закрытой книгою. Особенности письма те же, что и у №№ 11, 12. Форма «агиосъ» с «ъ» на деревянных иконах чрезвычайная редкость.

15. Св. Евангелист Иоанн Богослов, миниатюра с резкими оживками и особенным типом горок, из Евангелия, написанного в Московской области при великом князе Василии Дмитриевиче (находится в Императорской Публичной Библиотеке). Фотография подчеркнула оживки резче, чем они видны на оригинале. Вохрение не яркое, скорее желтое с налетом в краснину. Ср. очень близкое по времени изображение Иоанна Богослова на миниатюре 1401 года у В.Н. Щепкина в его «Новгородская школа иконописи»

Стоглавый собор, внеся имя Андрея Рублёва в свои постановления, окончательно упрочил славу знаменитого иконописца. И археологи XIX столетия говорят с восхищением о мастерстве Андрея Рублёва. Вспоминая икону св. Троицы в Троице-Сергиевой Лавре, Шевырев пишет: «Письмо византийское превосходное. Необычайная красота и грация разлиты по этим ликам (трёх ангелов) чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение (sic!). Все три ангела с любовью склоняют друг к другу головы и составляют как бы одно нераздельное целое, выражая тем символически мысль о любвеобильном единении лиц Пресвятой Троицы»7. Иванчин-Писарев высказывается еще оригинальнее: «она являет в себе один из лучших, цельнейших памятников Византийского искусства, ибо стиль рисунка и самого живописания кажет в ней цветущее время оного».8 Цену этих ученых восторгов (оказавших однако влияние на последующую литературу) мы узнаем, приведя справку о новейшей реставрации иконы, произведенной В.П. Гурьяновым9: «Наиболее испорченные места я предполагал дополнить с Рублёвской иконы. И вот, когда с этой последней снята была золотая риза, то каково же было наше удивление! Вместо древнего и оригинального памятника мы увидали икону, совершенно записанную в новом стиле Палеховской манеры XIX века. На ней фон и поля были санкирные, коричневые, а надписи золотые, новые. Все одежды ангелов были переписаны заново в лиловатом тоне и пробелены не краской, а золотом; стол, гора и палаты вновь прописаны… Оставались одни только лики, по которым можно было судить, что это икона древняя, но и они были затушеваны в тенях коричневатой масляной краской».

16. Старое русское письмо с влиянием греческого (деталь большой иконы Воскресения Господа Иисуса Христа, находящейся в собрании автора). Произведение далеко не первоклассного иконописца, но любопытное по манере и времени, к которому относится памятник.

А между тем икона св. Троицы в Лавре доселе остаётся едва ли не единственным образом, более или менее достоверно принадлежащим кисти Андрея Рублёва. В житии преподобного Никона записано, что он поручил Андрею Рублёву написать икону св. Троицы – «в похвалу отцу Сергию». И житие составлено было очень рано, да и сама икона, храмовая и особенно чтимая, с которой в XVI столетии уже писались копии, относится, по-видимому, ко времени устроения собора.

Из церковных росписей, приписываемых Рублёву, частично сохранились фрески Успенского Собора во Владимире и что-то в небольшом количестве было недавно открыто в Троицком Соборе Троице-Сергиевой Лавры и, сколько знаю, ещё не вошло в научный оборот. Первая открытая фреска вызвала разочарование10. Оставив в стороне Троицкую роспись (которой и не могли пользоваться исследователи, говорившие о «письмах» Рублёва), мы должны к Владимирским фрескам отнестись с особенной осторожностью. Отзывы о них разноречивы.

17. Св. Климент, папа Римский (деталь иконы, находящейся в частном старообрядческом собрании). Образец одной из манер иконописи Новгородской области до тех «новгородских писем», которые описаны Д.А.Ровинским. Икона была в правке, приписанные верхние пряди волос резко отличаются тёмным цветом

Академик Н.П. Кондаков и гр. И.И. Толстой в «Русских Древностях»11 говорят, что «сам стиль росписи, высокие фигуры, детальное мелкое письмо, а также различные подробности, например, головные уборы святых, идущих в рай, указывают на XV век». Проф. Н.В. Покровский выражается ещё осторожнее, хотя и склоняется к предположению о принадлежности стенописи именно Андрею Рублёву: «Более верным признаком служит стиль росписи; стройные фигуры изображенных здесь святых, тонкие черты лиц, тщательность и чистота отделки, а также головные уборы цариц, идущих в рай, напоминают лучшую московскую иконопись XV-XVI вв.»12.

18. Св.Климент, папа Римский, фреска Спасо-Нередицкой церкви (с фотографии Императорской археологической Комиссии)

Проф. И.Д. Мансветов идёт ещё далее: «нет сомнения, что между этими фресками сохранилось и древнее письмо, может быть, Андреевского времени, но в картинах Страшного Суда виден уже позднейший стиль и некоторые иконографические признаки ясно указывают на приёмы строгановского письма. Древняя живопись тут, очевидно, поновлена»13.

Рублёвское мастерство, стоящее на рубеже XIV и XV вв. – и, так называемые, «строгановские письма», начало которых должно относиться к рубежу XVI и XVII вв.! Сколько изменений произошло за эти два века в русской иконописи!

19. Св. апостол Анания, миниатюра XIV столетия из Пролога Московской Типографской Библиотеки (по манере напоминает древнейшие «письма» Новгородской области)

А с другой стороны В. И. Успенский, очевидно, по совещанию с палеографами, утверждает, что «палеографические данные некоторых надписей указывают на XII-XIV век» .

Очевидно, что на основании такого материала говорить об особенностях письма Андрея Рублёва было бы более, чем рискованно.

В.И. Успенский в упомянутой нами монографии свёл указания на иконы, приписываемые Андрею Рублёву. А.И. Успенский в «Переводах с древних икон, собранных В.П. Гурьяновым» (М. 1903. 4°), дополнил эти сведения указанием из архивных источников на «застенок Рублёва письма», находившийся в 1669 году в «Образной Палате».

20. Миниатюра из Козьмы Индикоплова, рукописи XV столетия (Кир.Бел., №1197). Явное сходство с иконописью XV века.

Об иконе св. Троицы мы говорили.

Очень важен вопрос о храмовой местной иконе в Кирилло-Белозерском монастыре. В описных книгах 1621 года уже значится: «Образ местной Успения Пресвятой Богородицы Рублёва письма», и в приходо-расходной тетради об устроении ризы в 1614 году на икону преп. Кирилла, писанную св. Дионисием Глушицким, сказано: «да у Успения Пречистые Богородицы от Рублевого письма взят репей злат». Несмотря на странное искажение – «рублёвого» (напоминающее, кстати сказать, что и в лицевой летописи XVI в. говорится о мастере – «Андрей Рубль» и изображается он не в монашеской одежде) – предание ценно и вероподобно. Что на иконе изображен Авфоний – это отнюдь не говорит о позднем времени. В.И. Успенский, опровергая мнение Н.В. Покровского, указывает на несомненно древний саккос митрополита Фотия (ум. 1431), а я могу прибавить, что Успение с Авфонием находится среди миниатюр сербской Мюнхенской Псалтири (см. табл. XXIII, 49), отнесенной Сырку к первой половине XV в., а академиком Ягичем – к началу этого столетия («obgleich aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich der Münchener Kodex schon in den Anfang des 15 Jahrhunderts zu setzen ist»), по моему же мнению, представляющий памятник последней четверти XIV столетия.

21. «Причащение», миниатюра Евангелия 1339 года (Антониева-Сийского монастыря)

22. «Причащение», деталь с царских врат, письма XV столетия Новгородской области (находится в собрании автора)

К сожалению, Кирилло-Белозерская икона сплошь покрыта ризой, и о ней судить весьма трудно.

В Твери в Троицкой Затьмацкой церкви есть икона с надписью, что она письма Рублёва. Икона изображает ветхозаветную Троицу в переводе более сложном, чем Лаврский образ, а именно с Авраамом, Саррой и отроком, заколающим тельца. Внизу иконы надпись: «Письмо сии образ бывшего Государева ма(с)тера Мо(с)ковскаг(о) Рублева» – позднейшая и сделанная, по-видимому, для увековечения предания. Икона ветха и очень зачинена.

23. Св. Иаков, брат Господень, окинопись Новгородской области, имеющая связь с южно-славянской миниатброй и предшествующая «новгородским письмам», описанным Д.А.Ровинским (деталь иконы, находящейся в собрании автора). Вохрение не жёлтое, а яркое с розоватым оттенком

В «Древностях Российского Государства» издан снимок с иконы святых Макария Египетского и Макария Александрийского, о которой сказано: «наследственное предание выдает сию икону за произведение кисти знаменитого в свое время Андрея Рублёва; теперь она принадлежит Московскому мещанину Даниле Андрееву» (Отд. I. М. 1849, стр. 23).

По поводу этой иконы Снегирев говорит: «Как из этого образа, так равно из других, известных под именем Рублевых, можно судить о рисунке и раскраске в школе его, запечатлённой характером Византийского и Корсунского стиля. При своей неправильности, сильный и твёрдый его рисунок высказывается в резких чертах; колорит же вообще единообразен и мрачен, но плавок и плотен: тон строго подчинён идее. Отчётливость, тонкость и чистота отделки свидетельствуют об искусстве и ловкости приёмов, а точное согласование изображаемых лиц с преданиями православной церкви обнаруживает в художнике основательное знание её учения и древностей»14.

24. Св. Лавр, деталь той же иконы, что и №23

Едва ли не это более чем туманное определение на основании приписываемого материала способствовало выводам, сделанным проф. А.П. Голубцовым15 и за ним А. Новицким16, что: «оставаясь верным задачам церковной живописи, Рублёв оживил монотонность пошиба и привнёс в иконопись ту художественность исполнения, которой отличались потом лучшие произведения московской кисти, близко соприкасавшиеся с этой стороны с иконами, так называемого, строгановского письма».

В этой научной отписке, что ни слово – то фальшь. Где находятся те до-Рублёвские иконы, характеризующиеся монотонностью пошиба, какие иконы Рублёва могут соприкасаться с художественностью икон «строгановского» письма? Всё это одни фразы.

25. Св. Анастасия, иконопись Новгородской области, предшествовавшая «письмам», описанным Д.А. Ровинским (деталь иконы, находящейся в собрании автора). Вохрение с розоватым оттенком

Гораздо интереснее попытка старообрядцев дать точные признаки, по которым можно было бы узнать письмо Андрея Рублёва.

И старообрядцами приписывается Рублёву немалое число икон.

В.П. Успенский перечисляет – иконы в Киевском Музее (из коллекции Сорокина – «Спаситель поясной»), у Андрея Михайловича Постникова (например, Божия Матерь – «Умиление», св. Иоанн Предтеча), у Николая Михайловича Постникова (например, известный Деисус, что в Третьяковском собрании, и Царские двери – №№ 919:920) и упоминает показание Д.А. Ровинского об иконе Софии Премудрости Божьей, бывшей у старца Семена Кузьмича на Преображенском кладбище.

Указания В.И. Успенского можно дополнить сведениями ещё о некоторых и при том наиболее знаменитых в старообрядчестве иконах.

На Рогожском кладбище большая местная икона Смоленской Божией Матери (31х23 в.) предполагается письма Андрея Рублёва. Как выразился в описании альбома покойный И.Л. Силин – «по отличительно-художественному рисунку и мягким тонам красок есть основание предполагать, что эта икона, если не письма самого Андрея Рублёва, то его учеников».

26. Св. Георгий, русская иконопись, имеющая связь с южно-славянской миниатюрой (яркое вохрение). Киноварный фон (икона в собрании автора)

На Преображенском кладбище показывают большого от Деисуса Архангела в рост, как наиболее соответственного мастерству Андрея Рублёва, в Преображенском Единоверческом монастыре приписывается Рублёву – большой (неполный) пояс или Деисус.

В моленной Матвеевых славится небольшой поясной Спаситель с благословляющей ручкой.

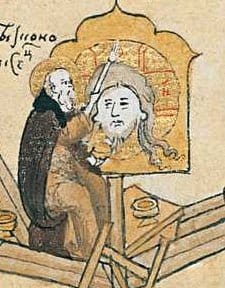

Самые же наиболее прославленные иконы находились у К.Т. Солдатенкова. О большом Спасителе сложилась целая легенда, как он, написанный Андреем Рублёвым для своего, в котором монашествовал, Спасо-Андроникова монастыря, века охранял обитель, будучи помещен над вратами (надо заметить, что в лицевом житии XVI–XVII столетия есть изображение, как Рублёв пишет образ Спаса на стене храма в Спасо-Андрониковом монастыре), пока не был подменён искусным иконником при реставрации. От иконника образ перешёл к какому-то огороднику, наследники которого, а может быть и сам огородник, променяли икону молодому ещё в то время К.Т. Солдатенкову за весьма значительную сумму денег. Легенда могла бы претендовать на достоверность, если бы не распалась на несколько редакций. Осведомлённые люди уверяли меня, что всё дело происходило не в Спасо-Андрониковом, а в Савином-Сторожевском монастыре, а один скептик иконник высказался, что появление легенды обязано тому обстоятельству, что без неё скупой К.Т. Солдатенков не выменял бы образа, несмотря на его необыкновенно высокое письмо.

27. Св. Иоанн Богослов, старейшее русское письмо, вохрение в пробел (белесоватое), глаза, надбровные дуги и уши прочерчены красно-коричневой чертой, как на вышеприведённых №№11–14, хотя икона другого пошиба и значительно позднее (оригинал в собрании автора)

Во всяком случае этот образ пользовался среди старообрядцев самой громкой известностью. Письму Рублёва приписывались иконы на основании сходства в рисунке или вохрении с этой прославленной иконой.

28. Св. апостол Фома, икона на красном фоне; бледно-жёлтое вохрение, прототип позднейших жёлтых Новгородских писем Д.А.Ровинского. Эта манера должна иметь связь с каким-нибудь византийским пошибом не моложе конца XIII начала XIV веков (икона в собрании автора)

Чрезвычайно замечательна икона Божией Матери «Умиления», находившаяся в спальне К.Т. Солдатенкова над кроватью. Образ этот знал Д.А. Ровинский, когда икона находилась еще в моленной Афанасьева. Во втором – посмертном – издании «Обозрения иконописания в России до конца XVII века», вышедшем в свет в 1903 году (Спб.), восстановлены все цензурные и редакторские пропуски первого издания) – с одной стороны – ряд указаний и описаний икон старообрядческих собраний, с другой стороны, ряд замечаний и определений, из которых некоторые, может быть, вновь были бы пропущены, если бы автор книги был жив во время её печатания. Д.А. Ровинский в этом втором издании напрямки заявил, что «памятники русского иконописания не восходят ранее XVI столетия» (стр. 19), а потому, конечно, отнёсся с такой критикой к вопросу о «рублёвских» письмах, что почти весь текст об этом предмете в первом издании был выпущен.

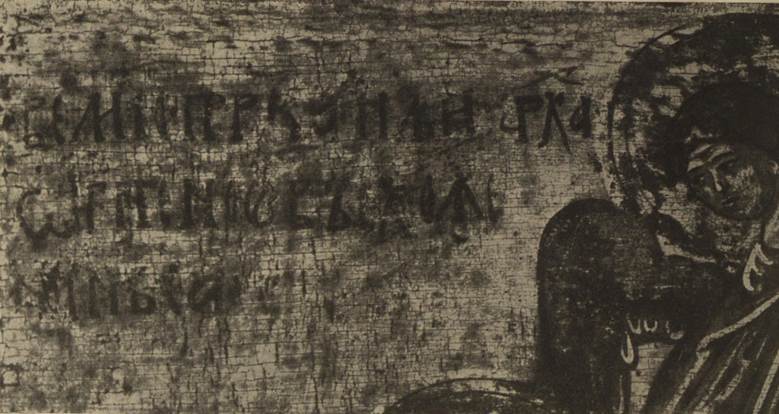

«Редкий любитель», говорит Д.А. Ровинский, «не называет в своем собрании икон Рублёва; но ни одной из них (виденных мной), по моему мнению, невозможно отнести к началу XV века. Достовернее и замечательнее других икона Умиление Божией Матери, привезённая из Судиславля и находящаяся в драгоценном собрании Ерофея Афанасьева. На задней стороне её (намазанной левкасом) сохранилась надпись (скорописью XVI века), из которой видно, что её благословил инок Исаия Никиту Григорьевича Строганова, «а письмо сии образ бывшего государева мастера Московского Рублёва».

29. Св. Антоний Великий, мастерское письмо весьма редкого пошиба Новгородской области (икона XV века в собрании автора, происходит из самого Новгорода Великого). Вохрение яркое, бледно-розовое. В доличном также преобладают краски яркие светлые

30. Св. царь Константин, деталь той же иконы, что и № 29. (икона, к сожалению, сохранилась в очень фрагментарном состоянии и осыпается)

Лица коричневые, довольно светлые, с лёгкими зеленоватыми тенями и почти без оживки. Краски наложены тонким слоем; как выражаются иконники – «дымом писано»… Пробелы в ризах очень слабы. Свет и поля вызолочены червонным золотом. В венце Божьей Матери по золоту наведены травы тёмным золотом же. Рисунок иконы (в отношении к другим рисункам) довольно правилен. В лице Божией Матери есть некоторое выражение грусти (10/8:4).

«Умиление» Божьей Матери, по письму, рисовке, раскраске и золотым украшениям и описи, имеет большое сходство с письмами строгановских иконников.

Трудно приписать ей древность 4½ веков, но, отложив в сторону эти сомнения до отыскания более основательных данных, я замечу, что Умиление Божией Матери, принадлежащее Е. Афанасьеву, до сих пор единственная икона с летописью, хоть и конца XVI века, и с именем Рублёва17.

31. Св. Георгий, деталь очень старой (и весьма неискусной) иконы яркого вохрения (собрание автора)

Отметив ещё несколько образов Божьей Матери Умиление, приписываемых Рублёву18, Д.А. Ровинский продолжает: «из других икон приписывают Рублёву две небольшого размера (11.6 / 9.6): «Приидите поклонимся Трисоставному Божеству» и «Единородный Сыне», находящиеся в собрании Рахмановых. Обе писаны довольно мелко и светлыми красками. В лицах зеленоватые тени. Складки обведены золотой описью (как в Умилении) и разделаны тонкими чертами белилами. В доличном много празелени, свет вызолочен»19.

32. «Деисус», известная икона Третьяковской Галереи. Клише дано «прорисью» (негативно), но в вопросе о «вохрении» – это не меняет дело

Описание иконы Умиления, сделанное Д.А. Ровинским, даёт нам ключ к выяснению того, чем, по мнению старообрядческих знатоков, «рублёвские письма» отличаются от простых новгородских и московских. Как и в предположениях учёных, в основу всего ставится мастерство письма – «высокое письмо». Подмечается тонкость письма, в котором краски наложены тонким слоем – «дымом писано». Лица тёмного вохрения с зеленоватыми тенями (просвечивает санкир), почти без оживки, то есть со стенением вместо резких отмет, тонкая опись, слабая пробелка одеяний тонкими чертами (также со стенением). Выходит, что вохрение приближается к одному из типов так называемого новгородского письма, но без новгородских оживок, а в одеянии вместо новгородской манеры, московская тонкая пробелка. Таким образом, как кажется, сущность в том, что это такие письма, в которых на новгородской основе отразились особенности московского письма XVI столетия.

33. «Огненосное восхождение св. пророка Ильи», довольно большая икона (61х47 см), находящаяся в собрании автора. Яркое розоватое вохрение, письмо простое, но интересное по времени. В горках заметны скалистые уступы. Пророк Илья одетв милот, по-видимому, овчинную (курчавый мех). Эти «письма» в просторечии зовутся «северными» («архангельскими»). Настоящий образ конечно гораздо древнее г.Архангельска

34. Деталь иконы, изображённой на рис. №33. Надпись в состоянии дать палеографические указания на время написания

Естественно сам собою ставится вопрос, когда же могла возникнуть такая переходная стадия к «московским» письмам, такое соприкосновение двух манер, без поглощения одной другой. Для решения этого вопроса прежде всего важно выяснить – к какой эпохе относятся вообще тёмно-вохрённые письма, подвергшиеся в данном случае видоизменению.

35. Деталь иконы «Явление Божьей Матери преподобному Сергию Радоженскому» (собрание автора). Яркое вохрение с розоватым оттенком, краски в доличном также очень яркие. По времени написанная икона должна быть отнесена к XV столетию, а по переводу к Московской области. Со временем, думается, будет выяснено, что «письма» яркого вохрения были распространены не в одной только Новгородской области

Д.А. Ровинский на основании показаний старообрядческих знатоков записал схему «новгородских писем», стараясь проверить её на подлинных иконах.

Он говорит: «что же касается до раскраски новгородских образов, то в этом отношении их можно подразделить на три разряда: в одних преобладает празелень; в других, довольно тёмного цвета, лица писаны коричневой краской; третьи совершенно жёлтого цвета, переходящего иногда в оранжевый. Из сохранившихся памятников видно, что эти три пошиба в раскраске существовали в одно и то же время».

Примеры таких писем – тёмных в празелень, красно-коричневатых и темно-жёлтых Д.А. Ровинский находит (не будем проверять их точность) и среди датированных икон. Все примеры относятся к XVI столетию, причем «жёлтые письма» переходят и в XVII век. «Жёлтых писем XVII века чрезвычайно много в новгородских и ярославских церквях». Такое положение должно корректироваться фактом, что к XVII столетию и московские письма были жёлтые.

Произошло ли тёмное вохрение от копирования икон, потемневших от времени и копоти, или оно было результатом какого-либо влияния и моды, не будем решать этого вопроса, скажем только, что для XVI-го столетия, мы можем подметить рядом с тёмными письмами и в немалом количестве иконы совершенно иного пошиба с более светлыми колерами лиц. Север России, избегнувший бедствий смутного времени, является преимущественным поставщиком подобных икон, потому и получивших у иконников прозвание «северных» писем. Происходя из далёких, бедных местностей, эти памятники большей частью не блещут высоким искусством и до последнего времени или совсем не принимались в знаменитые старообрядческие собрания, или только в отдельных лучших образцах нередко, к сожалению, сильно подправленных под общепринятый вкус услужливыми иконниками.

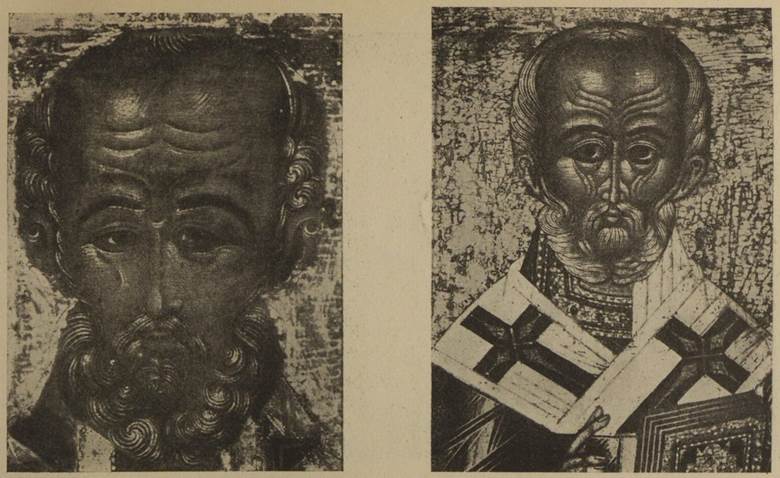

36. Св. апостол Павел – тёмное новгородское письмо, описанное Д.А.Ровинским (подлинная икона от Деисуса в рост находится в собрании автора)

37. Св. Николай Чудотворец (собрание автора). Жёлтое новгородское письмо, описанное Д.А.Ровинским

Д.А. Ровинский совсем не знал таких икон, да и все равно пренебрёг бы ими, так как их смысл не в художественности, которую он всё-таки всего более искал в иконах, а в историческом значении. Теперь, когда иконы так называемых «высоких писем» поднялись в цене без всякой меры, всё более и более выступают на сцену иконы, которые по письму «просты», «писем монастырских», «самоучками писаны». Чтобы разобраться в малоизведанном материале в хронологическом отношении, мы должны прибегнуть к помощи палеографии. Правда, палеография надписей ещё мало разработана и способна на значительные ошибки, но всё-таки ее наблюдения должны явиться путеводной нитью.

38. Св. Николай Чудотворец жёлтого «новгородского» письма (собрание автора)

39. Св. Николай Чудотворец, московского письма (собрание автора). См. особенности вохрения, широкие глазки, частые «сединки» и т.д.

40. Св. Прасковья, фрагмент старой школы (собрание автора)

Надписи на свитках, на полях, отдельные буквы в именах святых, особые формы правописания, как например, «предтеца» или «агиосъ» с ером – всё даёт показания в ту или другую сторону.

И вот в то время, как для икон темных вохрений чрезвычайно трудно получить палеографическое определение, относящее икону в глубь XV века, среди образов светлого вохрения такие данные не представляют редкости.

Мало того, правда такие случаи весьма редки, случается, что под старыми тёмными письмами обнаруживается ещё более древнее письмо светлого вохрения.

Тот тип письма, о котором я говорю, употреблялся в течение довольно долгого времени, в разных местностях и потому, конечно, отличается разнообразием.

41. Св. великомученица Прасковья (собрание автора). «Московские письма» XVII века (вохрение в белизну, тонкая пробелка одежд)

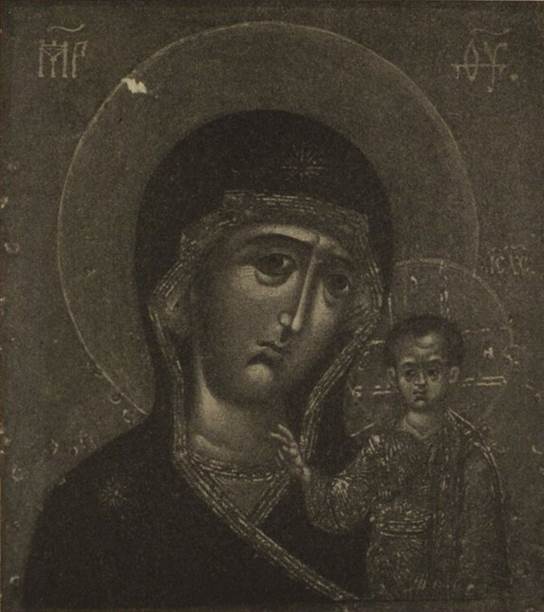

42. Казанская Божья Матерь, хорошее московское письмо белого вохрения (первая половина XVII столетия). Икона в собрании автора

43. Св. Иоанн Предтеча, деталь известной иконы Третьяковской Галереи. Прекрасное московское письмо конца XVI века

Самое понятие о светлом вохрении – относительно. Можно подразделить эти старые письма на несколько групп, каковы:

1) Розоватое в краснину вохрение, с сильными и резкими оживками. Можно предположить с некоторой вероятностью, что именно из этой манеры и образовалось темное вохрение.

2) Светло-жёлтое вохрение, непосредственно соприкасающееся с «жёлтыми» новгородскими письмами. Характеризуется резкими оживками, румянами на щёчках, обилием киновари на устах.

3) Бледно-розовое, иногда в краснину, иногда с оттенком в резкую белизну. Очень интересное письмо, лучшие образцы которого по памяти, может быть, о древности его, иконники называют «корсунскими письмами». Характеризуется не оживками чертами, а как бы мазками светлой краски, оттеняющей выпуклые места. Замечательна связь этих писем с памятниками южно-славянской миниатюры. Миниатюры Мюнхенской псалтири, о которой я уже упоминал, поразительно напоминают старейшие иконы этого (так называемого «северного») письма.

44. Св. Алексей Человек Божий, московское письмо больших икон конца XVI века, первой половины XVII веков (собрание автора)

45. Казанская Божья Матерь. Икона XVII века, так называемое строгановское письмо. Образ отличается вохрением, застеклевшим, как эмаль, и был выменен одним старообрядческим любителем весьма дорого. В художественном же отношении письмо не стоит на большой высоте. Как образец «строгановского» вохрения надо привести икону Спаса Нерукотворённого, письма Прокопия Чирина, изданную Н.П.Кондаковым в его «Лицевом Иконописном подлиннике», т.1, табл. 23

Все три группы объединяются общими особенностями от других писем: 1) преобладанием светлых ярких красок в доличном, 2) широкой пробелкой – то есть пробелкой толстыми чертами, краска на краску, чем эти письма сближаются с новгородской пробелкой.

Русской иконописи на дереве пока, по доступным, не записанным образцам, отводятся довольно узкие хронологические границы. Конечно, нельзя не упомянуть, что даже датированные якобы иконы начинаются Нижегородской иконой Божьей Матери конца X века; правда – глубокая древность многих собранных святынь – несомненна, но они совершенно недоступны для изучения особенностей характеризующего их письма. По доступным расчищенным образцам исследователь с трудом может заглянуть в конец XIV века. далее полная неизвестность, так как и ту знаменитую икону XIV века Св.Георгий в житии (что находится в Музее императора Александра III), надо поставить особняком. В ней отражается связь с южно-славянскими рукописями типа известного московского Георгия Амартола, но этот тип не должен был быть общим. И в эпоху Нередицких росписей, и в эпоху Спасо-Мирожских – между стенописью и иконами должна была быть связь. Отнюдь не через манеру миниатюр Амартола и манеру одинокой иконы св. Георгия русская иконопись могла бы эволюционироваться в формы Владимирских и Московских росписей XV века.

45. Господь Эммануил (икона в собрании автора). Икона очень хороших писем XVII века. Лучшее «московское» мастерство, которое можно назвать и «строгановскими письмами»

О русской иконописи на дереве в XIV столетии можно скорее гадать, чем делать обоснованные выводы, хотя (оговоримся) данные для научных наблюдений имеются и в крупных, и в мелких вещах на металле, и в рукописях с миниатюрами. Есть и такие рукописи, которые несомненно предшествуют волне южно-славянского влияния, того влияния, которое, может быть, со временем будет поставлено во главу угла при изучении старейшей русской иконописи конца XIV – первой половины XV вв.

В тёмных письмах, приписываемых Рублёву, сквозит столкновение Москвы с Новгородом, закончившееся и в иконописи, как и в политике, господством Москвы. Датированные иконы второй половины XVII века, несомненно написанные в Новгороде, кажутся посредственными «московскими» письмами; только копиисты чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери тщетно стараются и в это время писать образа по старой манере. Расцвет взаимодействия разных «писем», из которых потом образовались «царские» или «старо-московские» письма, несомненно относится к эпохе митрополита Макария и особенно ко времени непосредственно следовавшем за великим пожаром 1517 года, когда со всех сторон были созваны иконники и из разных городов привезены иконы для копирования.

47. Успение Божьей Матери (икона в собрании автора). «Царские письма» – («московские лучшие письма») вероятнее всего конца XVI столетия. Икона под первой олифой, совершенно не тронута и даёт драгоценные показания о московском вохрении и «частой» пробелке20

Как кажется, именно к концу первой половины XVI столетия и придётся относить те «улучшенные» тончайшие письма, которые обычно хотят приписать Рублёву.

Может быть, Андрей Рублёв был лучшим мастером среди своих товарищей и сотрудников, может быть, он был до известной степени и новатором, но всё же он был человеком своего времени. Как не мог Тициан появится в XIV столетии, так не мог и Андрей Рублёв работать в той манере, которая вырабатывалась через столетие после его смерти и в которой не одним, а многими исследователями уже чувствуется переход к весьма поздней, так называемой, «строгановской» (а на самом деле тоже московской) иконописи.

48. Св. Иоанн Богослов, миниатюра из Евангелия Кир. Белоз. мон., №96. «горки» схожи с «горками» на иконах «северных» писем (главным образом XV века, но встречаются и немного позднее)

49. Св. Иоанн Богослов, миниатюра первой половины XV века [Евангелие Библиотеки Императорской Академии Наук, 34. 7. 3].«Горки» схожие с иконописными горками XV столетия

50. Св. Иоанн Богослов, миниатюра из Евангелия Успенского Собора, №4 («горки» хороших и старых «новгородских писем»)

Андрей Рублёв не мог не отражать техники времени, вкусов окружающей среды. Если все писали со светлым вохрением, широкими пробелками, резкими оживками, то и он должен был в большей или меньшей степени подчиняться господствующему течению.

Такие теоретические соображения любопытно и даже, можно сказать, важно проверить по одному недавно сделанному наблюдению по подлинным иконам.

51. «Неопалимая купина», изображения горок на медных дверях «корсунского дела» в Благовещенском Соборе в Москве (некоторые особенности вызваны условиями техники, но в общем соблюдён современный тип)

52. «Горки» на итало-греческих иконах (пример с иконы XVII века)

53. «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи» (икона в собрании автора). Изображение горок в иконописи XV и первой половины XVI столетия. Образец не совсем обычный (ср. с горками на медных дверях, рис. №51)

54. «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи». Тот же «перевод», что и на рис. №53, но исполненный в XVII столетии с типичными для этого времени «горками»

55. Деталь иконы «Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа». «Горки» на иконе XV столетия

56. Деталь иконы «Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа». Тот же «перевод», что на рис. №55, но исполненный в конце XVII столетия. Можно сличить наглядно разницу в вохрении, пробелке и «горках»

57. Деталь иконы «Св. Троицы» писем Московской области по времени приблизительно конца XVI века. «Горки» совсем теряют характер скалистых уступов

58. Конец XVII века. Пример перехода изображения гор в схематический почти орнаментальный рисунок. Ср. со старыми «московскими письмами» на рис. №57 (с подобной же иконы ветхозаветной Троицы)

59. Изображение «горок» на лучших «строгановских» иконах

В конце 1904 года наместник Троице-Сергиевой Лавры пригласил известного иконописца-реставратора В.П.Гурьянова произвести, под наблюдением Императорского Московского Археологического Общества, реставрацию всех икон Троицкого собора. Реставрация была предположена неполная – только промыть иконы и укрепить треснувшие и грозящие выпасть места. Оказалось, что в Троицком соборе всех икон в иконостасе и столбовых киотах находится около ста, относящихся по времени написания к разным эпохам21, при чём есть среди них греческого происхождения и с греческими надписями. Весь этот драгоценный материал для исследователей русского иконописания остаётся и поныне недоступным, так как за недостатком времени и по желанию властей иконы были только промыты. Троицы подверглись полной расчистке и дали возможность точно судить об особенностях их письма. Первая икона – это та, которая приписывается Андрею Рублёву, как написанная «в похвалу отцу Сергию», вторая – копия с неё, писанная, по преданию, диаконом Никифором Грабленым в 1567 году. Говоря по преданию, мы с горечью должны напомнить, что драгоценные древние описи и вкладные книги Лавры до сих пор не изданы, да, по-видимому и недоступны исследователям. В.П.Гурьянов подробно и весьма тщательно описывает22 расчистку иконы, приписываемой Рублёву. Образ оказался настолько заделанным, что являлось сомнение та ли это икона, что приписывается Андрею Рублёву. «Я решился сделать пробу», говорит В.П.Гурьянов, «почистить фон между горой и дубом. Оказалось, что фон был переписан три раза. Самый древний и основной фон золотой на полименте, за ним санкир светлый, затем санкир коричневый тёмный и, наконец, тот же санкир, но значительно светлее. По опыту зная, что если переписан фон, то возможно, что и всё остальное также переписано, я почистил ещё левое плечо правого анлега и гору: оказалось, что контур ангела прибавлен на целые полвершка, гора и посох у ангела хорошо сохранились с незначительным повреждением. Мне стало понятно, что прежняя иконопись должна хорошо сохраниться».

С разрешения Лаврского начальства икона была расчищена – тщательно и вполне.

60. Горный ландшафт на поздних «строгановских» иконах

Относительно вохрения В.П.Гурьянов делает следующее замечание: «санкир лиц на Рублёвской иконе светлый, оливковый в зелень; опись глаз тёмная, твёрдая, а нос и уста кармином с чернелью, уста сильно подрумянены киноварью, вохрение плавное и плотное, несколько в разбел, на щеках видна подрумянка киноварью, на сильных бликовых частях отметки были твёрдые, но от времени постёрты23, но всё же хорошо заметны. Вохрение у среднего ангела освещено, по выражению иконописцев, с тайной стороны24.

61. Исход XVII столетия. Начало превращения гор в схематический рисунок, напоминающий кустарник. (По недосмотру рисунок вышел негативно, но это для изображения гор безразлично)

Уже одно это замечание о вохрении не вяжется с обычным представление о «рублёвских письмах». Наблюдения над доличным только подтвердили это обстоятельство.

62. Горы на иконы 1814 года. Схематический рисунок скорее напоминает растения и листву, чем скалистый пейзаж

«Все известные мне иконы», говорит В.П. Гурьянов, «выдаваемые за работу Андрея Рублёва, мало подходят под характер письма означенной иконы св. Троицы.

В тех краски не ярки, пробелы жидки и плоски, в ликах вохрение нежное, но жидкое, без белых твёрдых отметок, опись лёгкая, чем подходят под характер древних хороших новгородских икон… В Лаврской иконе в отношении манеры заключается большое сходство с фресками того времени, напр. в росписи складок одежды у ангелов, а также в описи контуров руки ног и всего доличного.

Все контуры сделаны массивно, пробелы же сделаны в несколько красок, наложенных одна на другую очень плотно широкими, жирными, большими мазками. Контуры представляют собой резкую выпуклость, в особенности же белые отметки на пробелах. В ликах также все вохры очень плотны, на некоторых местах видны даже мазки (у среднего ангела) и хорошо видны белые отметки, щёки и уста подрумянены киноварью. Это манера греческая, в особенности освещение лиц с тайной стороны, а также золотой на полиментфон.

По моему мнению, этой техникой воспользовался и Андрей Рублёв, который, как известно, работал совместно с греческими мастерами Феофаном и другими по росписи и украшению стен соборов в гг. Москве, Владимире и в Сергиевой Лавре» (стр.9).

63. Горы на иконе 1827 года

Таково мнение иконописца. Оставив в стороне вопрос о технике в иконах греческих мастеров, работавших в Москве в XIV столетии, который должен быть проверен по оригиналам, мне неизвестным, мы не можем не констатировать тот факт ,что манера письма на иконе св. Троицы отличная от так называемых «новгородских» и «московских» писем, в значительной мере сохраняет те особенности, которые мы перечисляли по старейшим русским иконам вообще. Св. Троица в Лавре – икона великого мастера и художественный памятник, те целые иконы и фрагменты, которые имеются в руках исследователей и собирателей, большей частью просты, мало – художественны, но печать-то на них времени – общая. В мировой жизни нет ничего неподвижного, но и самые смелые новаторы обрамлены окружающей средой.

Так несомненно было и с Андреем Рублёвым. Наблюдения, сделанные В.П. Гурьяновым, только подтверждают предположение о том, что икона св. Троицы принадлежит письму Рублёва и внушают уверенность, что она действительно относится к началу XV столетия.

Иконописцы создали легенду о тонких «рублёвских» письмах, «писанных дымом», иконописцу же подобало и разрушить её.

Следует приветствовать появление в литературе таких специальных заметок по реставрации древних икон, с какой выступил В.П. Гурьянов.

Н.Лихачёв

https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html

«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы

«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы — РИА Новости, 19.07.2022

«На Руси так не писали». Загадки самой известной иконы

Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты… РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-19T21:29

религия

сергий радонежский

иван грозный

аналитика — религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_b0e8e64626956477fa009052118c5b02.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты выясняли, где и когда создан образ, сомневались и в авторстве. О загадках древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.Слой за слоемВ начале XX века в живописи произошел настоящий переворот. Неожиданно открылась область, которая столетиями оставалась неизученной, — иконопись. Искусствоведы стали рассматривать церковные образы как полноценные художественные шедевры.Их вынимали из дорогих окладов, расчищали и тщательно исследовали. Среди прочих внимание привлекла икона Святой Троицы, которая находилась в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. В отличие от Владимирской или Казанской, реликвия не пользовалась огромным почитанием у верующих и не считалась чудотворной.Ученых интересовало другое — предположительно, образ написал знаменитый Андрей Рублев. Документ, подтверждающий этот факт, всего один.В 1551-м на Стоглавом соборе встал вопрос о правилах изображения триединого Бога. «Писати иконописцем иконы, — говорилось в постановлении, — с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти».Из этого следовало, что участники Стоглава говорили о некой иконе, написанной Рублевым. Она, по их мнению, отвечала церковным канонам и могла быть образцом.В 1904-м группа специалистов во главе с Василием Гурьяновым приступила к работе.»Когда была снята золотая риза (оклад. — Прим. ред.), — вспоминал Гурьянов, — мы увидали икону, совершенно записанную <…> На ней фон и поля были коричневые, а золотые надписи совсем новые. Все одежды ангелов были переписаны <…> Оставались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя, но и они были затушеваны коричневой масляной краской».Современные искусствоведы поясняют: Гурьянов увидел напластования XVIII-XIX веков. Реставраторы прошлого обновляли икону, попросту переписывая все заново. Однако, когда команда добралась до слоя XV века, вопросов стало еще больше.Когда написанаПрежде всего не было известно, когда и где написали икону. В этом могли помочь немногочисленные письменные свидетельства.Так, в «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце XVII века, говорилось: ученик и преемник Сергия Радонежского, игумен Никон, попросил Рублева «образ написати пресвятые Троицы в похвалу отцу своему Сергию».Однако ни в житии монаха, ни в житии иконописца нет ни слова о заказе. Зато об этом гласит предание — правда, не об одном образе. Предчувствуя скорую кончину, настоятель лавры пригласил артель Рублева, чтобы украсить недавно построенный каменный собор. Мастера должны были расписать его, а заодно создать многоярусный иконостас.Вполне возможно, что Троица могла быть его частью — тогда время работы над шедевром относится к первой четверти XV века. Однако эти версии ученые посчитали недостоверными.Еще большую путаницу внес советский историк Владимир Плугин. По его мнению, образ создали не в Троице-Сергиевой лавре. Его якобы подарил монастырю царь Иван Грозный в 1564-м. В итоге специалисты оказались в тупике.Однако благодаря одному письменному источнику удалось установить, что Троицу Рублев написал в первой четверти XV века — в обители Сергия Радонежского. Помогло житие самого преподобного.»В раннем варианте агиографии есть прямое указание на то, что иконописец создал образ по заказу именно там», — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева искусствовед Жанна Белик.Кто где сидитНе менее трудная задача — определить, кто именно изображен. Понятно, что речь идет об ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе. Однако неясно, кто где на иконе.»Многие авторы, например, полагали, что правый ангел — это Святой Дух. Основывались они на том, что цвет его гиматия (плаща. — Прим. ред.) — зеленый. В некоторых богословских толкованиях это означает «вечно молодое, находящееся в полноте сил». Однако в большинстве переводов фраза существенно искажена. Более точно она звучит как «зеленый — своевременная отрасль», — рассказывает доктор исторических наук Олег Ульянов.Специалист добавляет: если вспомнить библейскую фразу «И произойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет от корня его», то сразу становится ясно, что правый ангел олицетворяет Бога Сына.»Мы также видим, — продолжает Ульянов, — что гиматий правого ангела препоясан справа налево. А по русскому обычаю на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую, как при жизни, сторону, а на левую, как на женщине».Это, подчеркивает он, еще одно доказательство, что правый ангел — Христос, который, согласно догматам, страдал и умер на кресте ради всего человечества.При создании иконы, отмечают искусствоведы, Рублев с особой тщательностью подошел к цветовой семантике. Именно она помогает понять взаиморасположение трех лиц.»Так, одежды среднего ангела украшены клавием — вертикальными полосами от плеча до нижнего края. Особая торжественность и центральное место обусловлены тем, что это Святой Дух. В то же время сочетание синего и красного цвета присуще лишь одеждам среднего и левого ангела. Это символизирует догмат об исхождении благодати Святого Духа», — объясняет Ульянов.Итальянский следНемало вопросов и об иконографии образа.»Он иллюстрирует ветхозаветный сюжет о встрече Авраама с Богом. Исторически, помимо Бога, явившегося в виде трех ангелов, было принято изображать самого пророка и его жену Сарру. А на «Троице» историческая часть полностью отсутствует», — говорит Жанна Белик.На Руси, по ее словам, раньше так не писали. И даже знаменитый учитель Рублева Феофан Грек, которого во многом считали новатором жанра, в изображении библейского сюжета строго придерживался канона: Авраам и Сарра должны обязательно присутствовать.Глядя на тонкие линии письма и аскетизм обстановки, некоторые специалисты во второй половине XX века предположили, что Рублев испытал влияние итальянских мастеров Возрождения. Однако позднее эту версию отвергли.»Главным источником для него была византийская живопись. Именно отсюда он почерпнул элегантные типы своих ангелов и мотив склоненных голов. А памятников итальянского искусства Рублев попросту не знал», — писал русский искусствовед Виктор Лазарев.А вот необычную иконографию иконописец придумал сам.»Принято считать, что такое понимание Троицы, как на его иконе, возникло на Руси благодаря учению Сергия Радонежского. Под влиянием русской духовной культуры Рублев переосмыслил традиционный сюжет и воплотил его в красках», — поясняет Жанна Белик.Искусствоведы отмечают: именно потому, что рублевская икона — такая необычная и новаторская, вокруг нее возникло множество вопросов. И ученые все же смогли на них ответить.

https://ria.ru/20220626/khristos-1797970915.html

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802818668_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_bb3dc7606f75be48ca4cc3a8fe6aec43.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

сергий радонежский, иван грозный, аналитика — религия и мировоззрение

Религия, Сергий Радонежский, Иван Грозный, Аналитика — Религия и мировоззрение

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти преподобного Андрея Рублева. О его знаменитом творении — иконе Святой Троицы — ученые спорили десятилетиями. Специалисты выясняли, где и когда создан образ, сомневались и в авторстве. О загадках древнерусского шедевра — в материале РИА Новости.

Слой за слоем

В начале XX века в живописи произошел настоящий переворот. Неожиданно открылась область, которая столетиями оставалась неизученной, — иконопись. Искусствоведы стали рассматривать церковные образы как полноценные художественные шедевры.

Их вынимали из дорогих окладов, расчищали и тщательно исследовали. Среди прочих внимание привлекла икона Святой Троицы, которая находилась в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. В отличие от Владимирской или Казанской, реликвия не пользовалась огромным почитанием у верующих и не считалась чудотворной.

Ученых интересовало другое — предположительно, образ написал знаменитый Андрей Рублев. Документ, подтверждающий этот факт, всего один.

В 1551-м на Стоглавом соборе встал вопрос о правилах изображения триединого Бога. «Писати иконописцем иконы, — говорилось в постановлении, — с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти».

Из этого следовало, что участники Стоглава говорили о некой иконе, написанной Рублевым. Она, по их мнению, отвечала церковным канонам и могла быть образцом.

В 1904-м группа специалистов во главе с Василием Гурьяновым приступила к работе.

«Когда была снята золотая риза (оклад. — Прим. ред.), — вспоминал Гурьянов, — мы увидали икону, совершенно записанную <…> На ней фон и поля были коричневые, а золотые надписи совсем новые. Все одежды ангелов были переписаны <…> Оставались только лики, по которым можно было судить, что эта икона древняя, но и они были затушеваны коричневой масляной краской».

Современные искусствоведы поясняют: Гурьянов увидел напластования XVIII-XIX веков. Реставраторы прошлого обновляли икону, попросту переписывая все заново. Однако, когда команда добралась до слоя XV века, вопросов стало еще больше.

Когда написана

Прежде всего не было известно, когда и где написали икону. В этом могли помочь немногочисленные письменные свидетельства.

Так, в «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце XVII века, говорилось: ученик и преемник Сергия Радонежского, игумен Никон, попросил Рублева «образ написати пресвятые Троицы в похвалу отцу своему Сергию».

Однако ни в житии монаха, ни в житии иконописца нет ни слова о заказе. Зато об этом гласит предание — правда, не об одном образе. Предчувствуя скорую кончину, настоятель лавры пригласил артель Рублева, чтобы украсить недавно построенный каменный собор. Мастера должны были расписать его, а заодно создать многоярусный иконостас.

Вполне возможно, что Троица могла быть его частью — тогда время работы над шедевром относится к первой четверти XV века. Однако эти версии ученые посчитали недостоверными.

Еще большую путаницу внес советский историк Владимир Плугин. По его мнению, образ создали не в Троице-Сергиевой лавре. Его якобы подарил монастырю царь Иван Грозный в 1564-м. В итоге специалисты оказались в тупике.

Однако благодаря одному письменному источнику удалось установить, что Троицу Рублев написал в первой четверти XV века — в обители Сергия Радонежского. Помогло житие самого преподобного.

«В раннем варианте агиографии есть прямое указание на то, что иконописец создал образ по заказу именно там», — говорит начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева искусствовед Жанна Белик.

Кто где сидит

Не менее трудная задача — определить, кто именно изображен. Понятно, что речь идет об ипостасях Бога — Отце, Сыне и Святом Духе. Однако неясно, кто где на иконе.

«Многие авторы, например, полагали, что правый ангел — это Святой Дух. Основывались они на том, что цвет его гиматия (плаща. — Прим. ред.) — зеленый. В некоторых богословских толкованиях это означает «вечно молодое, находящееся в полноте сил». Однако в большинстве переводов фраза существенно искажена. Более точно она звучит как «зеленый — своевременная отрасль», — рассказывает доктор исторических наук Олег Ульянов.

Специалист добавляет: если вспомнить библейскую фразу «И произойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет от корня его», то сразу становится ясно, что правый ангел олицетворяет Бога Сына.

«Мы также видим, — продолжает Ульянов, — что гиматий правого ангела препоясан справа налево. А по русскому обычаю на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую, как при жизни, сторону, а на левую, как на женщине».

Это, подчеркивает он, еще одно доказательство, что правый ангел — Христос, который, согласно догматам, страдал и умер на кресте ради всего человечества.

При создании иконы, отмечают искусствоведы, Рублев с особой тщательностью подошел к цветовой семантике. Именно она помогает понять взаиморасположение трех лиц.

«Так, одежды среднего ангела украшены клавием — вертикальными полосами от плеча до нижнего края. Особая торжественность и центральное место обусловлены тем, что это Святой Дух. В то же время сочетание синего и красного цвета присуще лишь одеждам среднего и левого ангела. Это символизирует догмат об исхождении благодати Святого Духа», — объясняет Ульянов.

Итальянский след

Немало вопросов и об иконографии образа.

«Он иллюстрирует ветхозаветный сюжет о встрече Авраама с Богом. Исторически, помимо Бога, явившегося в виде трех ангелов, было принято изображать самого пророка и его жену Сарру. А на «Троице» историческая часть полностью отсутствует», — говорит Жанна Белик.

На Руси, по ее словам, раньше так не писали. И даже знаменитый учитель Рублева Феофан Грек, которого во многом считали новатором жанра, в изображении библейского сюжета строго придерживался канона: Авраам и Сарра должны обязательно присутствовать.

Глядя на тонкие линии письма и аскетизм обстановки, некоторые специалисты во второй половине XX века предположили, что Рублев испытал влияние итальянских мастеров Возрождения. Однако позднее эту версию отвергли.

«Главным источником для него была византийская живопись. Именно отсюда он почерпнул элегантные типы своих ангелов и мотив склоненных голов. А памятников итальянского искусства Рублев попросту не знал», — писал русский искусствовед Виктор Лазарев.

А вот необычную иконографию иконописец придумал сам.

«Принято считать, что такое понимание Троицы, как на его иконе, возникло на Руси благодаря учению Сергия Радонежского. Под влиянием русской духовной культуры Рублев переосмыслил традиционный сюжет и воплотил его в красках», — поясняет Жанна Белик.

Искусствоведы отмечают: именно потому, что рублевская икона — такая необычная и новаторская, вокруг нее возникло множество вопросов. И ученые все же смогли на них ответить.

«Много споров». Какие свидетельства об Иисусе Христе сохранились

Андрей Рублев — это личность с большой буквы, привнесшая огромный вклад в развитие национального искусства. Мастер, о котором имеется много легенд и мифов из-за малочисленных достоверных фактов и атрибутируемых произведений. Но это не мешает признавать его гением Древней Руси с исключительными иконами, а самая знаменитая из них — «Троица» — официально считается образцом для русских иконописцев.

След в истории

Жизнеописание Андрея Рублева собирается по очень скупым и отрывочным сведениям, сохранившимся в летописях и некоторых житиях. Но их наличие показывает, что предания о мастере хранились долго, в то время как его сотоварищи так и остались безвестными. Точная дата рождения иконника не известна и определяется приблизительно между 1360 и 1370, исходя из того, что умер он «в старости велицей» 29 января (11 февраля по новому стилю) 1430 —традиционная дата его смерти, хотя не подтверждена).

Рубеж XIV-XV веков, когда жил и творил Рублев, является важным и на редкость драматичным периодом для Руси: победа на Куликовом поле, страшный разгром Москвы татарами спустя два года, сожжение и разграбление Владимира, а также множество других набегов и усобиц. Но на этом фоне шло духовное взросление Руси, сложнее и глубже становилась религиозная жизнь народа. Расцвет христианской культуры, который переживали русские земли, был тесно связан с духовным подъемом православного Востока, страдающего от неравной борьбы с турками-османами.

История Византийской империи, будучи могущественной и процветающей державой, близилась к своему концу. Константинополь терзается в 1394-1402 годах длительной турецкой осадой. Но в отличие от переживающей схожие бедствия Руси, у древней империи греков не было будущего. Но в то же время византийский народ в последние годы своей независимости сплотились в единой молитве и внутреннем сосредоточении — священном безмолвии — ради открытия Бога в себе и наполнения смыслом для души.

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря

В рублевское время как никогда не были столь тесно связаны зреющая духовно Русь и преумножающая духовные богатства Византия. Яркие и образцовые примеры византийских икон и фресок, наполненные ощущением близости Царства Небесного, богословские мысли только укрепляли эту связь.

В последней трети XIV века вклад в искусство Руси приходит с Балкан. И зримым выражением единства православного мира стала работа над росписями русских церквей многочисленными художниками — выходцев из славянских и греческих народов Балканского полуострова, Малой Азии, Константинополя. Самым талантливым из них был Феофан Грек, старший современник Рублева. Их совместная работа в Московском Кремле стала первым упоминанием имени русского изографа в летописи: «Тое же весны начаша подписывати церковь Благовещенья на великого князя дворе [Василия I Дмитриевича, сына Дмитрия Донского] первую, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю». Это сообщение о росписи в 1405 древнего Благовещенского собора, стоявшего тогда на месте нынешнего храма, сохранила Троицкая летопись, составленная в 1412-1418.

Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

В следующий раз имя Рублева названо в той же летописи при упоминании о работах во владимирском Успенском соборе в 1408: «Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую съборную святая Богородица иже въ Владимире повеленьем князя великого, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».

На этом прижизненные свидетельства о художнике исчерпываются. Он нем написал после смерти иконописца афонский иеромонах Пахомий Серб, ставший насельником Троице-Сергиевой Лавры и автором житий преподобных Сергия и Никона Радонежских. В третьей редакции жития Преподобного Сергия около 1442, Пахомий говорит о росписи Андреем Рублевым Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве (фрески не сохранились) и о кончине художника в той же обители. Именно в этом тексте Рублев впервые назван «иконописцем преизрядным, всех превосходящим».

Свидетельства Пахомия, записанные, возможно, по рассказам лично знавших Рублева, считаются учеными вполне достоверными. Последующие сказания были написаны намного позже, отдаляясь от жизни мастера, тем самым делая ее более легендарной. Упоминания о рублевских иконах неоднократно встречаются в книжных записях XVI-XIX веков, что говорит о прочном сохранении памяти о мастера в русском обществе.

Успенский собор во Владимире

В XVI веке работы Андрея Рублева уже пользовались непререкаемым авторитетом. Постановлением Стоглавого собора 1551 года его икона Троицы Ветхозаветной была признана обязательным образцом: «Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая тройца, а от своего замышления ничтоже претворяти».

Позже дургих упоминает о Рублеве «Сказание о святых иконописцах», составленное на рубеже XVII-XVIII веков. Источник носит откровенно компилятивный характер, однако чаще всего цитируются именно его строки, говорящие об иконе Троицы: «Преподобный Андрей Радонежский иконописец прозванием Рублев, писаше многие святые иконы, чудны зело и украшены. Яко же пишет о нем в Стоглаве святого чудного Макария митрополита, что с его письма писати иконы, а не своим умыслом. Бе той Андрей прежде живяше в послушании преподобного отца Никона Радонежского. Той повеле ему при себе написати образ Пресвятые Троицы, в похвалу отцу своему святому Сергию чудотворцу. Последи же живяше в Андроникове монастыре, со другом своим Даниилом, и зде скончася».

Как бы ни были разрозненны и скудны сведения, ученым удалось восстановить основные этапы биографии Андрея Рублева. Предполагаемое время рождения — 1360-1370. Незадолго до 1405 он стал монахом («чернецом», по Троицкой летописи, а так обычно именовали новопостриженных иноков). Андрей – монашеское имя иконописца, мирское осталось неизвестным, как и происхождение. Прозвище по отцу «Рублев» (фамилий в то время не было) могло происходить от слова «рубель», обозначавшего инструмент для разглаживания ткани или накатки кож, что открывает простор для всевозможных предположений. Похоже, что он был москвичом, но где и у кого учился своему мастерству — неизвестно. В той же Троицкой летописи из работавших в Благовещенском соборе художников Рублев назван последним, а значит, в это время он только начинал свой творческий путь. К сожалению, кремлевские фрески не сохранились, но уцелели росписи другого храма — владимирского Успенского собора, которые являются сегодня единственным подтвержденным летописью памятником рублевского искусства.

Фрески Успенского собора Владимира

В 1408 Даниил Черный и Андрей (именно в таком порядке художники названы в летописи) получили заказ на поновление древнего митрополичьего кафедрального собора во Владимире. Этот храм, построенный в XII веке, был расписан еще в домонгольский период, но к XV столетию прежняя живопись сильно пострадала. Заменившие ее фрески Андрея и Даниила сохранились частично, а их нынешнее состояние и вид далеки от первоначального, к тому же некоторые из них закрыты иконостасом.

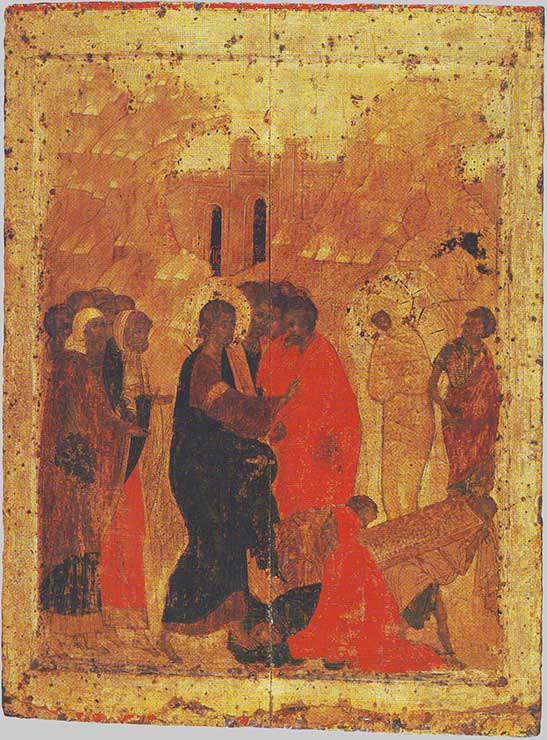

Лучше всего видны росписи в западной части храма под хорами, на сводах и прилегающих участках стенных плоскостей. Здесь, в среднем нефе (расширенная часть внутреннего пространства здания на продольной оси от входных дверей до алтаря), на небольшой высоте расположена грандиозная композиция Страшного суда, выполненная в русле византийской традиции, но представляющая картину Второго пришествия Христа очень своеобразно. Под низкими сводами хора, в полутемном пространстве собора человека ждет долгожданная встреча со сходящим к нему с небес Богом. Христос Судия кажется совсем близким, Он легко парит в сиянии Своей многоцветной славы, с воздетой в приветствии десницей. Ничего грозного и карающего в Его облике нет, напротив, лик Его кроток и светел, Он несет мир и спасение людям.

Страшный суд. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире

Вокруг, на склонах свода под хорами, примыкающих арках и в тимпане (полукруглая стена над арочным проемом), расположились участники этого действа, описанного в Апокалипсисе, видении пророка Даниила и других религиозных текстах: парящие Ангелы со свитком неба в руках, воссевшие на судейские скамьи апостолы, ангельские чины у них за плечами, Престол уготованный с орудиями Страстей, припавшие к нему прародители Адам и Ева, в молении стоящие по сторонам от Престола Богородица и Иоанн Предтеча. Легкие, чуть объемные силуэты фигур свободно вписаны в отведенные для них участки стен, гармоничные пропорции и небольшой масштаб рождают чувство покоя, лики безмолвны и благожелательны.

Именно фрески Успенского собора являются тем памятником-«камертоном», по которому исследователи имеют возможность настроиться на волну подлинно рублевской образности и стиля, выделить наиболее характерные для мастера приемы письма, особенности живописного построения формы, закономерности композиционной структуры. Ярче всего запоминаются типично рублевские лики с нависающими шарообразными лбами мыслителей и по-детски широко раскрытыми глазами, пытливо и доверительно, милостиво и кротко смотрящими на нас с апостольских скамей.

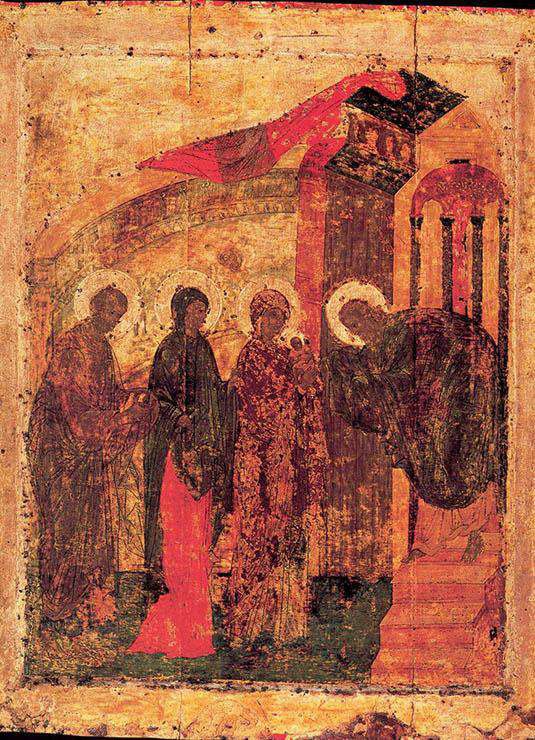

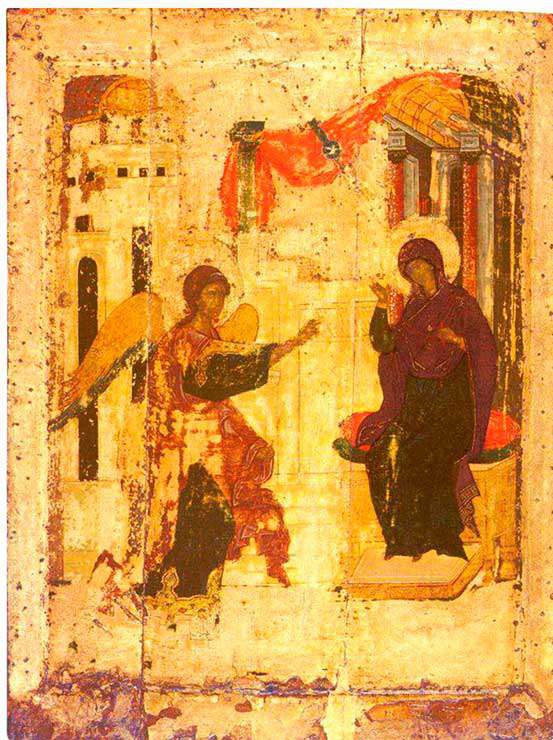

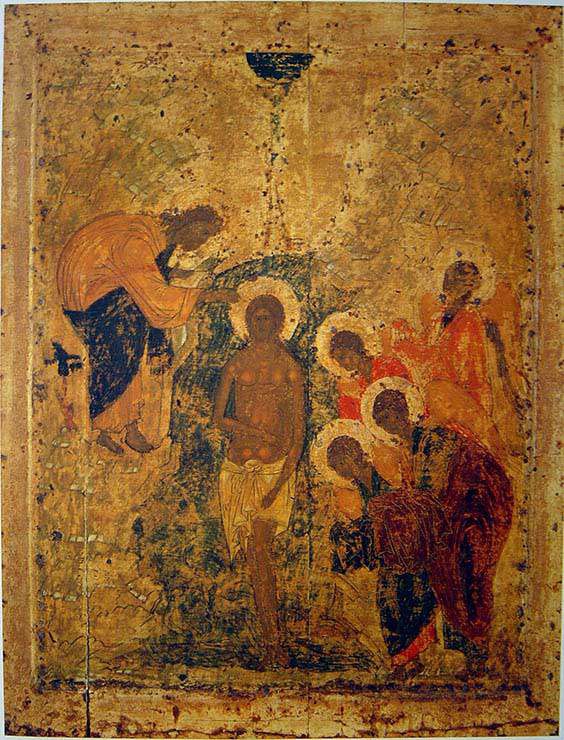

Незначительные остатки фресок сохранились на стенах верхней подкупольной зоны над хорами, где в 1974–1979 были открыты фрагменты «Введения Богоматери во Храм», «Жертвоприношение Иоакима и Анны», «Преображение», «Сошествие Святого Духа» и «Крещение», а также отдельные фигуры святых. В жертвеннике реставраторами были расчищены остатки сцен житийного цикла Иоанна Предтечи — «Благовестие Захарии» и «Уход младенца Иоанна в пустыню», где тот изображён ведомым за руку Ангелом в блистающих светом одеждах.

Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире «Ангел ведет младенца Иоанна Крестителя в пустыню»

Преображение. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире

Сошествие Святого Духа. Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире

Время оказалось беспощадным к этому великолепному ансамблю. Особенно пострадал колорит росписей, лишившийся былой звучности цвета в некогда лазурных фонах и золотистой охры в письме ликов и одежд. Реставрация владимирских фресок началась в 1918 и была продолжена в 1970–1980-е. К сожалению, в ходе нее были предприняты избыточные тонировки утрат авторского слоя, прописаны контуры многих ликов и фигур, что не могло не сказаться на художественной выразительности росписей. На сегодняшний день состояние бесценной живописи Андрея Рублева и Даниила все более усугубляется неблагоприятным воздействием на нее в ходе постоянных богослужений, совершаемых в действующем храме.

Троица