Ни Левитан, ни его современники и ученики не оставили нам заметок о технической стороне его творчества. Это во многом затрудняет ее изучение. Настоящая работа является первой попыткой анализа техники мастера с привлечением современных методов исследования.

В воспоминаниях одного из учеников приводится «Палитра Поленова», продиктованная Левитаном,—список, в основном, прочных красок. Возможно, художник и сам ею пользовался. Сведений о фирме, которая вырабатывала краски, применявшиеся Левитаном, пока нет. Разбавителями и лаками художник пользовался очень широко, возможно, именно поэтому живописный слой его картин имеет целый ряд дефектов — потемнение красок, различный кракелюр (трещины). Ряду произведений Левитана угрожает осыпание слоев, недостаточно хорошо связанных друг с другом. С этой точки зрения полотна Левитана требуют особенно осторожного обращения с ними и строгого соблюдения правильных условий хранения в музеях и частных собраниях.

В результате исследования картин пока получены очень скудные данные о разбавителях и лаках, которыми пользовался Левитан. Нижний, подмалевочный слой имел быстро улетучивающийся разбавитель, скоро высыхал и имел матовую поверхность. Следы такой краски видны в некоторых местах на кромках. В процессе работы, в зависимости от того, насколько сочным и блестящим предполагался красочный слой, на этот подмалевок наносились различные лаки, играющие роль соединительной прослойки и в свежем состоянии хорошо принимающие краску. Каковы эти лаки, пока установить не удалось. Можно предположить, что в основе они имели мягкие смолы, так как характерного для масла пожелтения и сморщивания красочного слоя на картинах Левитана почти нигде нет. Анализ краски фактурного слоя, обнаруженный на кромке одной из картин, выявил наличие в ней мастикса. Можно предположить, что в качестве разбавителя художник пользовался мастичным лаком. Характер люминесценции тоже подтверждает наличие его в верхнем слое краски, особенно отчетливо это видно при рассматривании переписок во

1 В основу статьи положены результаты изучения произведений И. Левитана, экспонировавшиеся на Юбилейной выставке 1960 года в Государственной Третьяковской галерее.

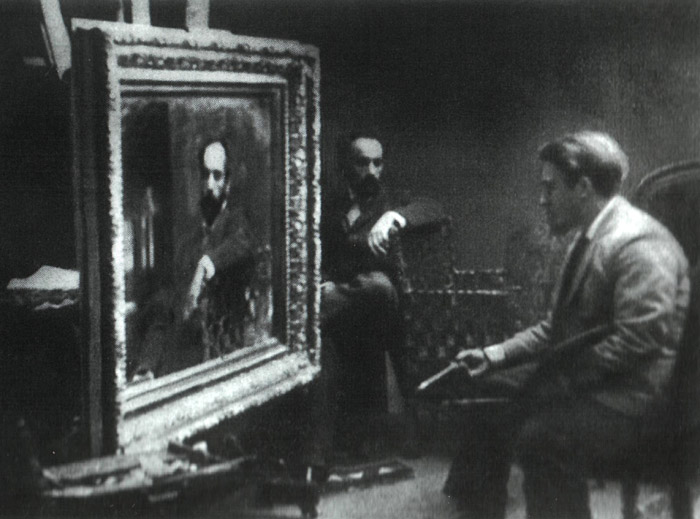

Авторы использовали данные рентгенографирования картин, исследования свечения (люминесценции) живописной поверхности, возникающего в результате облучения фильтрованными ультрафиолетовыми лучами, осмотра под микроскопом, химических анализов грунтов, фотосъемки в отраженных инфракрасных лучах и фактурные снимки деталей. Работу проводили сотрудники Государственной Центральной художественно-реставрационной мастерской имени академика И. Э. Грабаря под руководством заведующей научно-исследова- тельским отделом А. Зерновой. Рентгенограммы выполнены М. Виктуриной и Б. Ларионовой, химические анализы Г. Тома шевич, фотоснимки — М. Вентцелем.

«Владимирке» (1892, ГТГ), «Свежем ветре» (1895, ГТГ), в живописи неба на других полотнах.

В качестве основы под живопись Левитан использовал холст, дерево, картон, бумагу. Холст брался различной плотности, чаще всего мелко- и среднезернистый. Иногда, особенно в последние годы,—крупнозернистый. Большинство картин Левитана написано на холсте прямого гарнитурового плетения, изредка художник брал и диагональный саржевого плетения, прекрасно используя его красивую фактуру. На нем написаны «Первая зелень. Май» (1883, ГТГ), «Вечер на Волге» (1886—1888, ГТГ) «Серый день» (1895, Смоленский областной краеведческий музей), «Весна» (1899, Собр. Т. Гельцер). Излюбленной основой для маленьких этюдов у Левитана была карточная бумага (типа бумаги для почтовых открыток), проклеенная желатином, имеющая светлый охристый тон. Реже употреблял художник небольшие дощечки (крышки от сигарных ящиков) с золотистой поверхностью проклеенного дерева. Довольно много работал он на толстом, светло-коричневом картоне, возможно даже не проклеенном, получая на нем особую матовость живописной поверхности. И. Левитан сам не грунтовал холсты и пользовался покупными. Грунт на них плотный и эластичный, как правило, белого или несколько охристого цвета. В картинах «Март» (1895, ГТГ) и «Лунная ночь» (1900, ГТГ) грунт голубовато-серый. Химический анализ (пробы взяты с кромок холстов) показывает в бопь- шинстве случаев эмульсионный грунт с добавлением свинцовых белил. «Март» и «Владимирка» написаны на масляных грунтах.

И. Левитан работал самыми рзличными кистями — круглыми и плоскими колонковыми и плоскими щетинными, в основном, маленьких и средних размеров. В более поздний период он писал и широкими щетинными кистями. Художник был очень изобретателен в способах создания разнообразной фактуры. По сырой краске он работал и пальцем, и черенком кисти, и мастихином, используя его для нанесения краски на холст. Для обработки высохшей краски применялись нож и стеклянная бумага.

В качестве материалов для рисунка под живопись Левитан чаще всего брал сильно разбавленную масляную краску, нанося ее линейно, тонкой кистью, как в «Вечернем звоне», или монохромно, закрывая большие плоскости, определяя основу композиционного решения. Придавая большое значение четкости рисунка, художник часто применял в этюдах тушь или карандаш.

Огромный интерес в творческой лаборатории Левитана представляет его «почерк» — процесс нанесения красок.

Построение красочного слоя у Левитана всегда подчинено мотиву, настроению, содержанию. В этом плане трудно говорить о единой живописной манере. Левитан очень разнообразен не только при рассмотрении развития всего его творчества в целом. Каждое его полотно своеобразно по строю краски.

Никогда не отрывая форму от содержания, отрицая всякий шаблон и манерность, Левитан не придавал самодовлеющего значения технологии. Она всегда подчинена содержанию,

тесно с ним связана. Таким образом, технические приемы включаются в единую гармоническую цепь: глаз — художественный образ — рука художника. Огромную роль играла и очень развитая зрительная память Левитана, сообщающая такую жизненность картинам, над которыми он работал в мастерской, используя зачастую лишь небольшие, мало проработанные этюды.

Техника Левитана менялась на протяжении его творческого пути.

В ранних произведениях, носящих в большей или меньшей степени ученический характер, видна школа Саврасова. Они исполнены на мелкозернистом плотном холсте с тонким гладким грунтом, соответствующими тщательной манере исполнения, подробному выписыванию деталей. Большое значение имеет подготовительный рисунок, сделанный обычно мягкой кистью красновато-коричневой краской. В живописном процессе сначала устанавливаются самые общие отношения, подмалевок исполняется краской (чаще всего коричневой) с большим количеством разбавителя. При этом художник стремится к наибольшей тонкости подмалевка, для этого и без того тонкий слой жидкой краски он иногда еще проскабливает мастихином. Затем следует основной красочный слой, обычно тоже тонкий. Сквозь него просвечивает подмалевок, цвет которого становится превалирующим, определяющим колорит всей картины. В последнюю очередь несколько более пастозно прорабатываются детали маленькой мягкой кистью, сливающимися друг с другом мазками. Фактура ранних произведений маловыразительна, мазок неуверенный и неотчетливый.

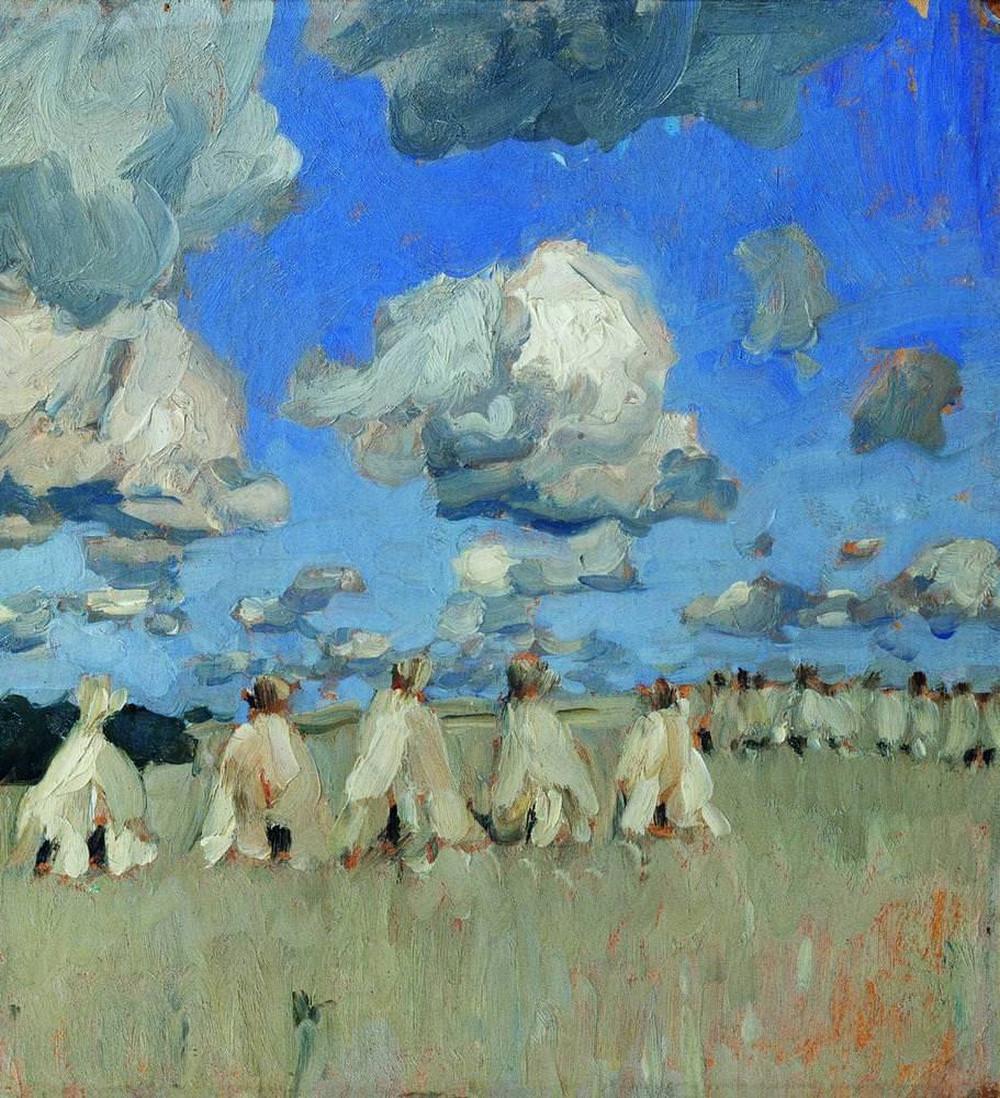

Следующий этап творчества художника связан с работой в Саввинской слободе и Бабкине, с поездками в Крым, на Волгу. Это время становления мастерства, постепенного освоения передачи света, воздуха, пространства, время овладения техникой. Художника увлекает и радует возможность передавать видимую материальную красоту мира, возможность показать на полотне, как плещется вода у берега, как пробиваются сквозь листву и ложатся на землю золотистыми пятнами солнечные лучи, как плывут по небу летние облака. Завершением этого этапа является картина «После дождя. Плёс» (1889, ГТГ). Живопись ведется уверенной рукой мастера, по-хозяйски владеющего приемами и знающего возможности техники. Картина написана сразу, «единым дыханием», без каких-либо существенных поправок и переделок. Красочный слой настолько тонок, что почти всюду сквозь него просвечивает белый грунт, во многих местах оставшийся вообще не закрытым. Это играет существенную роль в общем колорите картины, решенной в светлых голубоватых тонах. Как и раньше, в темных местах проложен жидкий, почти акварельной тонкости подмалевок. Краска заливает лишь углубления и даже не покрывает выпуклостей зерна холста. Художник мастерски использует этот подмалевок, оставляя его во многих местах, тогда как раньше он почти целиком прописывался вторым слоем. Завершающий слой нанесен негустой краской с умелым использованием звучания ее тонко положенного слоя. О серьезном владении техникой свидетельствует в этой картине процесс написания неба. Сначала несколько более пастозно и густо, почти чистыми белилами вылеплены облака, затем вся остальная поверхность покрыта жидкой краской, кое-где заходящей на уже высохший слой белил.

Такой последовательный процесс работы говорит о том, что художник с самого начала хорошо представлял себе конечный результат. При этом, хотя почти вся поверхность неба покрыта однородным, заранее составленным на палитре тоном, она не производит впечатления скучной, «пустой» закраски. Мастерски разнообразя ее едва заметными различиями в толщине слоя, художник добивается богатого живописного звучания поверхности, а вместе с тем жизненной трепетности и воздушности пейзажа. Чистота и свежесть воздуха после дождя, составляющие «аромат» картины, создаются красками легких чистых тонов, тонко проложенных по белому грунту.

Здесь можно уже говорить о единстве содержания и исполнения.

Таким образом, картина «После дождя. Плёс» представляет собой существенный шаг в развитии техники живописи Левитана и является началом зрелости его мастерства. Она сказывается в построении красочного слоя, которое теперь проводится, как правило, в такой последовательности: рисунок, подмалевок, фактурный слой, нанесенный иногда в несколько приемов, и завершающие отдельные мазки. Часто работа ведется с длительными перерывами, связанными с творческим вынашиванием, «дозреванием» картины.

Подготовительный рисунок, выполненный) тушью или карандашом и намечающий живыми беглыми линиями основные массы предметов, хорошо заметен в большинстве этюдов. В картинах его трудно проследить под слоями красок. В «Золотом Плёсе» (1889, ГТГ) и «Вечернем звоне» {1892, ГТГ) видны лишь намеченные линейным рисунком контуры архитектуры, а в картинах «Лунная ночь» (ок. 1900, ГТГ) и «Весна — большая вода» (1897, ГТГ) кое-где рисунок стволов деревьев.

Монохромная подготовка, характерная для ранних произведений Левитана, теперь, как правило, не применяется. Цветной подмалевок ведется по белому, желтоватому или серому, всегда светлому грунту. Темный слой под живописью встречается редко и то в тех случаях, когда Левитан использует записанный холст («В пасмурный день на Волге», 1888— 1889, собр. Т. Богословской, «Весна», собр. Т. Гельцер). Подмалевок всегда тонкослойный.

Большое значение приобретают теперь повторные прописки и завершающая обработка поверхности. По литературе известно, что Левитан подолгу писал некоторые свои произведения, вновь и вновь возвращаясь к ним, иногда по прошествии нескольких лет. Внимательное изучение живописи художника подтверждает это. Результаты рентгенографирования и исследования люминесценции открывают ясную картину многочисленных переделок. В процессе работы Левитан меняет композицию в картинах «Березовая роща» (1885—1889, ГТГ), «Лесистый берег. Сумерки» (Калининская обл. картинная галерея), «Золотая осень» (1895, ГТГ), вводит новые нюансы в колорит, усложняет и обогащает его, как, например, во «Владимирке», «Свежем ветре», в картине «Озеро. Весна» (1900, Пензенская картинная галерея). При осмотре под ультрафиолетовыми лучами картин «Март» и «Дорога» (Ивановский обл. художественный музей) стали отчетливо видны завершающие мазки, брошенные в разных частях картины, когда она уже была покрыта лаком, т. е. через значительный промежуток времени.

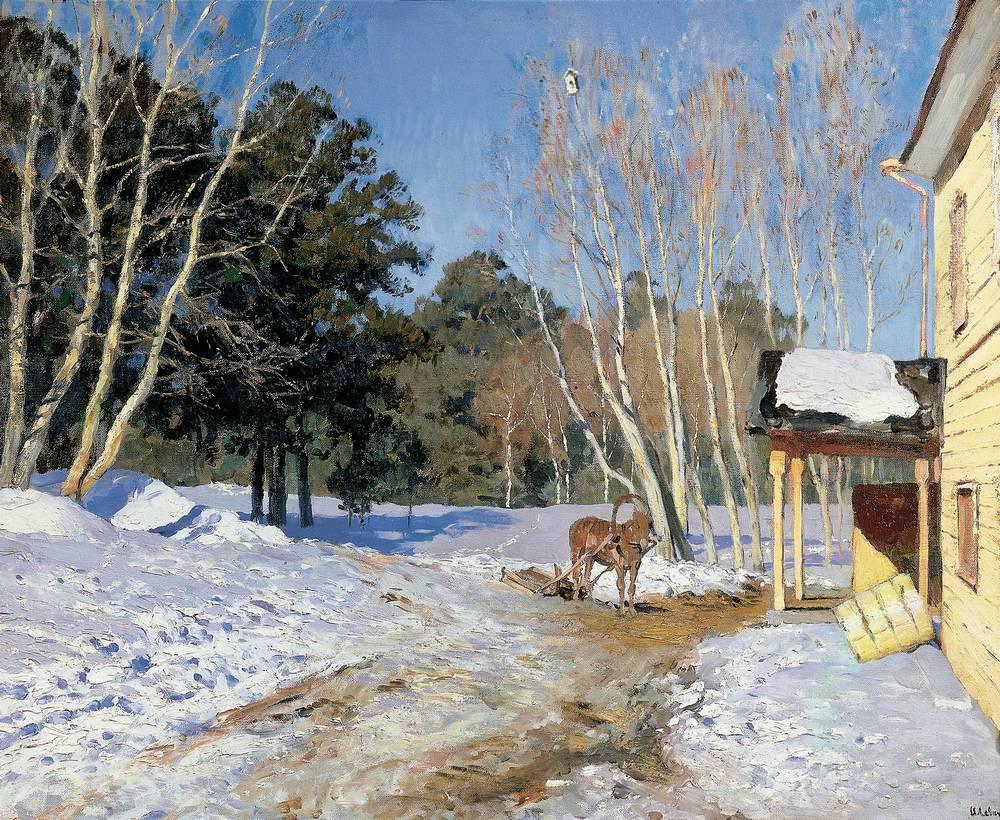

Фактура произведений Левитана очень разнообразна. Художник применяет сильно разбавленные и густые, лесси- ровочные и корпусные краски, слой их наносится и тонко, и пастозно. Поверхность красочного слоя бывает ровной и рельефной, матовой и блестящей, эмалевой и шероховатой. Иногда эти качества сочетаются в одной картине и, ритмично чередуясь, дополняют ее живописную красоту. Например, в «Марте» великолепное сопоставление тонкости красочного слоя с массивной пастозностью в светах, гладкого эмалевого неба с косматыми острыми мазками на снегу, мерцание живописной поверхности повсеместно проступающей фактуры холста, просвечивание прозрачных и полупрозрачных слоев красок — все это составляет очарование и красоту живописной поверхности.

Для создания богатства и разнообразия фактуры художник пользуется различными приемами: легко ведет кисть по поверхности холста, и краска задерживается лишь на его зернах, оставляя незакрашенным грунт в углублениях (верхушки берез в «Марте», «У омута», 1892, ГТГ, «Овраг», 1898, ГРМ), сглаживает мастихином толстые белильные мазки на стволах деревьев («Березовая роща», 1885—1889, ГТГ, «Весна. Большая вода»), вторично прописывает одним полупрозрачным тоном целые большие куски живописи (небо во «Владимирке»), применяет лессировки (баржи в «Свежем ветре»), прорабатывает контуры тушью пером («Цветущие яблони», 1896, собр. Т. Богословской).

И. Левитан умело пользуется «случайностями», получающимися при нанесении мазков полусмешанных красок, кистью или мастихином по высохшему рельефному нижележащему слою, когда краска ложится только на верхушки фактуры, создавая красивую переливающуюся поверхность («Золотая осень», «Лунная ночь. Деревня», 1898, ГРМ). Иногда Левитан продолжает на холсте обработку поверхности, проходя по сырому слою краски каким-то зубчатым предметом (так написана вода в картине «Над вечным покоем», ок. 1894, ГТГ). Этим приемом художник разбивает глухое звучание однообразной поверхности и создает вибрирующую живописную

Г. КАРЛСЕН, О. КОЧИК, М. ВИКТУРИНА

Исаак Ильич Левитан — Стиль и техника

СИМФОНИЯ ЛЕВИТАНА

Левитан особенно пристрастно любил несколько тем и мотивов — соединившись в его творчестве, они зазвучали подобно симфонии, прославляющей красоту русской природы. Эта симфония положила начало новой пейзажной лирике в русской живописи.

Художественный мир Левитана — при взгляде издали — представляется единым целым, но при ближайшем рассмотрении распадается на несколько согласно звучащих мелодий и тем. Такой аналитический взгляд не уничтожает непоколебимой цельности этого мира, но лишь подчёркивает его сложность и многообразие.

Считалось, что природы, способной вызвать восхищение, в России не существует. Есть некая безликая и бесформенная масса, которой нужно придать сформированный вид, чтобы она соответствовала канонам красоты. Ценились вещи четкие и конкретные, с которыми были связаны определенные чувства и мысли: яркий солнечный свет, синее покрывало моря, изящные изгибы величественных гор. Но Левитан — это новый взгляд на русскую природу, взгляд пронзительный и трепетный.

Когда речь заходит о любом «зачинателе», возникает естественный вопрос: почему именно «это» оказалось новым, и не просто оказалось новым (мало ли самодостаточного новаторства мы знаем, не выдержавшего испытания временем!), но действительно стало важнейшей вехой в истории культуры? Другой естественный вопрос: как «сделано» это новое?

Ответы на эти вопросы даёт исследование эволюции Левитана. Да, его творчество кажется законченным и неотменимым — иногда просто не верится, что тех или иных знаменитых полотен мастера ещё совсем недавно (по историческим меркам) не существовало. То есть почти иконописный лик русской природы пребывал закрытым, не обретшим своего выражения в музыке красок. Это кажется невероятным.

Вместе стем художественный мир Левитана динамичен. Художник всякую конкретную минуту своего «раскрытия» находился в состоянии движения, стремился к чему-то, достигал чего-то… Другими словами, менялся. Вообще, динамизм — одна из важнейших характеристик всякого гения.

К сожалению, ранний период творчества Левитана недоступен для исследователей. Первые его известные работы, выполненные в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, страдают подражательностью. Но это нормально — чтобы хорошо пойти вперёд, следует оттолкнуться от чего-то. Важно, чтобы первоначальный толчок был по-снайперски точным. И вот тут Левитану повезло. Повезло с учителями. Трудно представить, во что бы развился талант Левитана, не встреться ему в самом начале его пути Саврасов, не попади он в пейзажную мастерскую Поленова.

Саврасов, о котором с признательностью вспоминали все его ученики, учил своих воспитанников глядеть на природу промытыми, ясными глазами, помогая им не подпасть под существовавшие тогда стереотипы академической и романтической школ. Лучше всего об этом написал сам Левитан: «Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а, наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем пейзаже и так неотразимо действуют на душу». Существует даже легенда, повествующая о том, как нетрезвый Саврасов, явившись в мастерскую, разбил в сердцах рукой окно, закричал: «Что пишете?! Табачный дым? Навоз? Серую кашу?» — и повёз молодых художников в Сокольники, на пленэр.

Поленов познакомил Левитана и его однокашников, остававшихся — при вечной закрытости, герметичности русской жизни — в неведении по поводу революционных дерзаний их западных коллег, с новейшими художественными течениями в живописи: в частности с импрессионизмом. Причём он повлиял на них (больше всего — на К. Коровина) в большей степени даже не рассказами о Париже, а собственным творчеством, прозрачным и полным солнечного света.

Мощное воздействие испытал Левитан, увидев картины барбизонцев (например, Т. Руссо) и К. Коро, к тому времени появившиеся в собраниях московских коллекционеров.

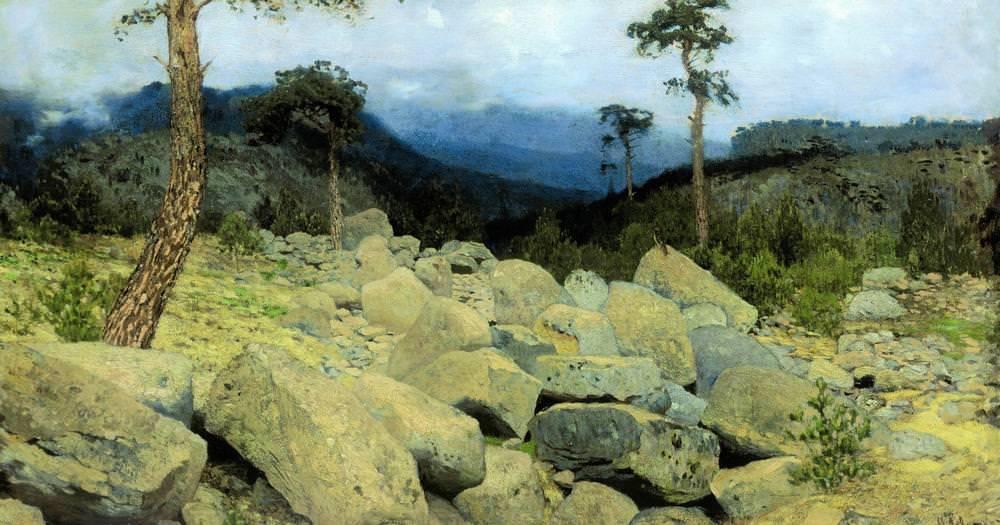

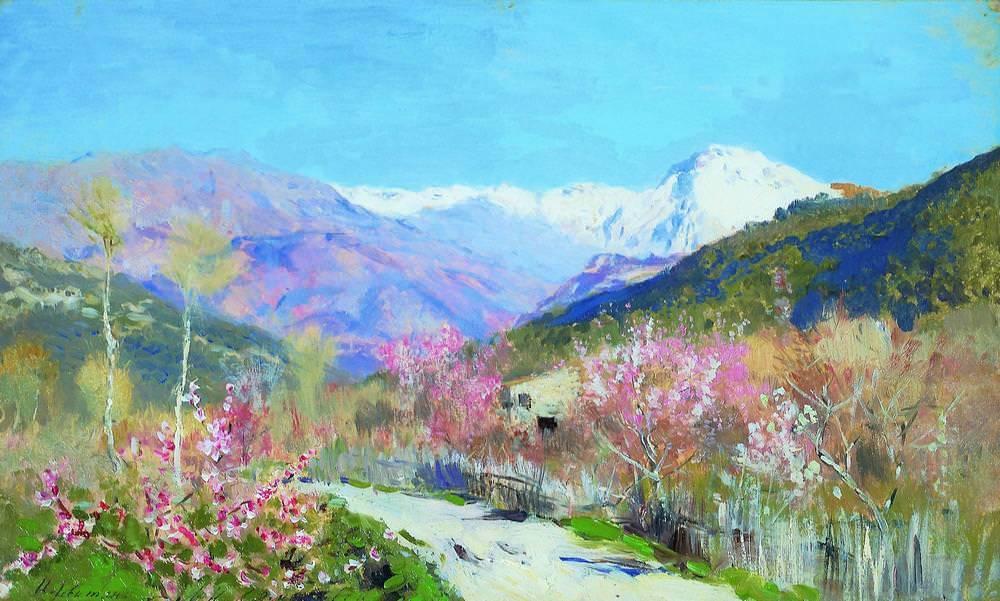

Наконец, не прошла даром для Левитана и его поездка в Крым. Эта поездка заметно обогатила его палитру: в Крыму художник узнал, что такое чистые краски. На этом, кажется, ученичество Левитана закончилось.

Волга, Плёс, Тверская губерния открыли зрителю несравненного, ни на кого не похожего мастера, который, в свою очередь, открыл зрителю пронзительную прелесть русской природы. При этом надо понимать, что это было, прежде всего, актом философского осмысления, актом гениального вчувствования в мир природы, облегчённого умением трепетно слышать и зорко видеть, но не техническим жонглированием.

«Техника» — не самое главное в творчестве Левитана, хотя, разумеется, без виртуозной техники не было бы и всего остального. Во всяком случае, техническая практика тех же импрессионистов Левитана ие увлекла. Он, например, не признавал пленэра в чистом виде.

Художник исполнял лишь небольшие этюды с натуры. «Полезно с натуры сделать два-три мазка, — говорил он своим ученикам, когда возглавил пейзажный класс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, — а остальное доделать дома. Запоминать надо не отдельные предметы, а стараться схватить общее, то, в чём сказалась жизнь». И еще: «В большом этюде больше вранья, а в маленьком совсем мало, и если вы по-настоящему, серьёзно почувствуете, что вы видели, когда писали этюд, то и на картине отобразится правильное и полное впечатление виденного». И ещё: «работа по памяти приучает выделять те подробности, без которых теряется выразительность, а она является главным в искусстве». Вот чем не был обделён сам художник, так это безошибочной художественной памятью. Своей способностью помнить и при необходимости перенести на холст когда-либо увиденное Левитан поражал окружающих.

Всё-таки, совершенно очевидно, что он не гнался за мимолётным, за «остановись, мгновенье» — как это делали французские импрессионисты, тогда гремевшие в мире. Левитан в чём-то сочинял свои полотна, но получалось так, что его «сочинение» оказывалось точнее и «зрячее» всякого честного копирования.

И в конце жизни художник стремительно менялся: его работы стали более плоскостными, декоративными, силуэтными, в них вновь (как десятилетием раньше) важную роль стал играть символ. Левитан вообще был, по большому счёту, человеком перелома веков со своей нервностью, неудовлетворенностью, быстрыми переходами настроения, вниманием к тайному. Он вполне поспевал за временем, он даже обгонял его, потому-то с такой лёгкостью и сходился с теми, кого чуть позже назовут новаторами. В 1899 году он писал в одном из писем: «У нас образуется новое художественное общество (это самое утешительное из последнего времени), образовавшееся из кружка Дягилева; и в нём будут членами Серов, Коровин, я и многие другие, пока ещё не совсем околевшие люди…»

Рисунки

Большинство рисунков Левитана являются эскизными по отношению к будущим его полотнам — к таким рисункам относится, например, «Тихая обитель», 1890-е. Впрочем, немало у него и самостоятельных рисунков — многие из них выдают в авторе прирожденного живописца; на это указывает даже то, что Левитан любил их заключать в рамку. Рисунки художника — это его творческая лаборатория; они отражают композиционные искания Левитана, изменения ракурса и освещения, эволюцию системы образов. Их отличает потрясающая точность линии — это не фотографическая точность того же Шишкина, но точность взгляда, сердечного ответа, ощущения, настроения. Очень интересно: графическая линия у Левитана часто необыкновенно похожа на мазок кисти — как, например, в работе «Опушка леса», 1891. Как и в живописных работах, в рисунках художник не гонится за необычным, а скорее поэтизирует обыденное — в соответствии с собственной формулой: «Видишь телегу — рисуй телегу, но старайся передать то, что чувствуешь, настроение…»

Акварели и пастели

Техника акварели — с её возможностью достигать чистота цвета и передавать движение — словно создана для работы в жанре лирического пейзажа. Левитан любил работать в этой технике, создав в ней удивительные произведения — такие, как «Туман. Осень». 1899. Увлекался он и пастелью, обратившись к этой технике в 1893 году и активно прибегая к ней на протяжении последующих лет. Привлекала его в ней возможность оперирования крупными цветовыми плоскостями и экспериментальной компоновки различных форм. Ярким примером левитановских пастелей может служить работа «Луг на опушке леса», 1898. «Лиризация» живописи предполагает некоторую внешнюю незаконченность, эскизность, а точнее — ощущение незаконченности; всё это является, прежде всего, отличительной особенностью акварелей и пастелей. В поздний период творчества Левитана, ознаменовавшийся стремлением к символизму, такая «эскизность», опробованная в акварельных и пастельных работах, проникла и в его живописные произведения, дав даже повод критикам упрекать автора в том, что он выставляет «неотделанные» произведения. Однако это была продуманная позиция.

Вода

Реки, разливы, озёра — огромная тема в творчестве Левитана. Обширна тут и география — подмосковные ручьи, Волга, озёра Тверской губернии, Крым, Финляндия, Ладога… Левитан очень любил воду, она была как бы родной его душе, была близка ей — своей переменчивостью и непостоянством, своей способностью, подобно зеркалу, удваивать изображение, своей «отзывчивостью» на внешние воздействия — будь то солнечный свет или ветер. Почти все шедевры художника так или иначе связаны с образами воды. К ряду шедевров середины 1890-х годов, отличавшихся яркостью красок и мажорностью общего звучания, относится, например, картина — «Весна — большая вода», 1897, на которой художник изобразил яростный весенний разлив, пропустив его — как чудится — через собственную душу. И последнее (незаконченное) полотно Левитана, его завещание, одна из вершин его творчества, связано с водой — это «Озеро», 1899-1900. Это предельное левитановское обобщение, на что указывает хотя бы то, что живописец намеревался назвать его — «Русь», стремясь к максимальному синтезу всего того, что мыслилось ему ярким выражением национальной уникальности. От этого названия он в конце концов отказался, опасаясь непосильности поставленной перед собой задачи, и, тем не менее, даже в таком, незавершённом, виде картина поражает своим симфонизмом (озеро, прозрачное небо, косогор, мирные дома на нём, белый храм, отражающийся в воде) и точностью художнического взгляда.

Времена года

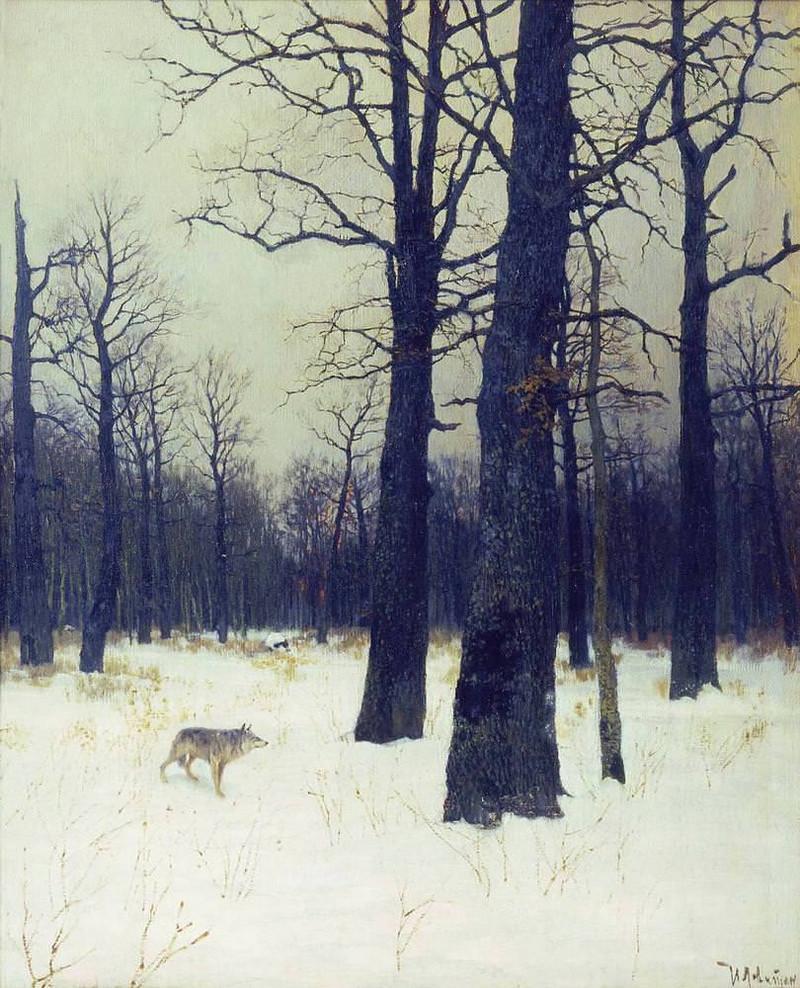

Левитан был очарован природой в любое время года; времена года являлись для него как бы сменой её одежд, не меняющей, по существу, её лица, но при этом в новом освещении, в новых декорациях подчёркивающих те или иные её особенности. Впрочем, и в этом случае левитановские предпочтения определить несложно — у него очень немного зимних пейзажей (их можно по пальцам пересчитать, и это, а основном, эскизы), чуть больше — летних, гораздо больше — весенних («Ранняя весна», 1989 — один из них). Но очевидное первенство в этом списке держит осень, предстающая у Левитана в самых различных образах.

По разным оценкам художник написал около ста осенних картин — таких, как «Осень. Мельница. Плёс», 1859. Осень близка ему своей переменчивостью, «сломленностью», печалью, но и — одновременно — своей бравурностью, яркостью красок, отчетливостью форм. Это самая «настроенческая» пора в году. Отметим, что своей влюбленностью в осень Левитан вполне отвечал сложившейся традиции, к которой принадлежали и Пушкин, и Тютчев, и многие другие русские гении.

Времена суток

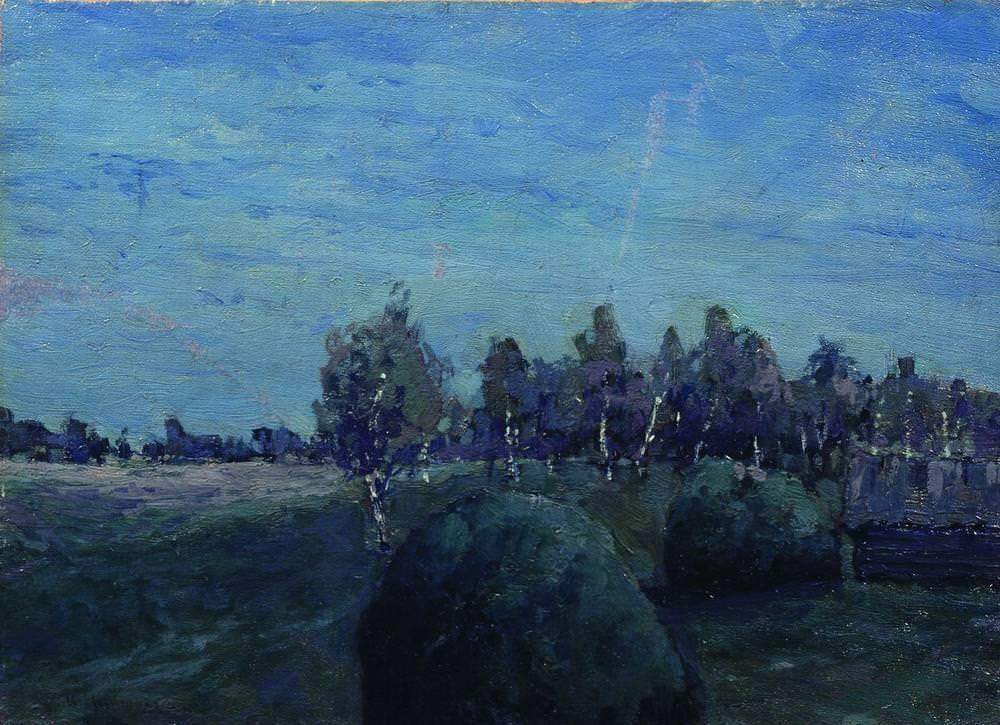

Среди времён суток у Левитана тоже было любимое — это вечер. Мы найдём у него немало утренних и дневных пейзажей, но простой подсчёт доказывает, что утверждение, касающееся его особенной привязанности к вечеру, верно. При этом само душевное переживание вечера у художника менялось на протяжении жизни. На рубеже 1880-90-х годов вечерняя пора ассоциировалась в его произведениях с моментом максимальной «проявленности» форм, тишины и ясности, яркий пример такого вечернего пейзажа — «Вечер на Волге», 1888. В конце 1890-х годов левитановский вечер превращается в почти символистские сумерки; такой подход к изображению, ках бы «смазывая» внешний образ мира, позволяет художнику исследовать характерную для символизма оппозицию («внешняя обманчивость» и «несказанное, тайное»), проникнуть в закрытую для автоматического, инерционного взгляда глубину. Впрочем, и в конце жизни Левитан иногда создавал иные вечерние пейзажи, напоминающие о его мажорном периоде, — к ним относится картина «Летний вечер», 1900.

Атмосферные явления

Завершая рассмотрение характерных для левитановской симфонии тем-«мотивов» (хотя список получился неполным — в него не вошли такие важнейшие для художника темы, как дорога, русская деревня, тишина и пр.), отметим то, как он изображал «атмосферные явления». Они, как и везде у Левитана, не являются застывшими «знаками», но всякий раз одушевлены тем или иным настроением самого живописца. Это касается, например, дождя — если в ранних подмосковных пейзажах Левитана дождь всегда рифмовался с унынием и некоей слезливостью, то на Волге он научился ценить тихие дожди, почувствовал в них особенную красоту. Эта перемена отношения зафиксирована в работе «После дождя. Плёс», 1889. Увидев это полотно, Чехов сказал художнику: «Ты знаешь, на твоих картинах даже появилась улыбка». Кстати, это одно из немногих чисто пленэрных произведений Левитана — он написал картину за четыре часа, стремясь зафиксировать редкое освещение, которое могло в любой момент исчезнуть. Разным у художника бывает и ветер: тоскливым, печальным, грозным, радостным. В последнем качестве ветер стал героем левитановской работы «Свежий ветер. Волга», 1895, относящейся к циклу его мажорной лирики 1895-96 гг.

Биография художника

Работы художника

Над вечным покоем

«Над вечным покоем» — одно из самых глубоких, философски насыщенных произведений Левитана. Картина представляет очевидную оппозицию вечности торжественной жизни природы и бренности человеческого существования. Здесь природа выступает совершенно самостоятельным целым («божественное нечто», как назвал её однажды Левитан), рядом с которым все человеческие страсти выглядят смешными и ненужными.

У омута

У этой картины есть литературное и фольклорное эхо. Рассказ о дочере мельника, которая бросилась в омут, когда помещик отправил её возлюбленного в солдаты стало толчком к написанию знаменитой пушкинской «Русалки». Левитану показали легендарный мельничный омут, художник загорелся писать его. Так родилась эта картина — странная, задумчивая, дышащая загадкой, словно наполненная тихими шорохами. «У каждого в жизни был свой омут», — говорил Левитан.

Владимирка

«Владимирка» представляет собой ещё один чудесный пейзаж, блестяще исполненный и вобравший в себя трагическую красоту русской природы, но само название картины звучало для зрителя своеобразным сигналом, зовущим к размышлениям, указывающим им путь. У картины оказывалось двойное дно — быть может, именно поэтому она была столь любима представителями «критически мыслящей интеллигенции». Это ещё один пронзительный образ русской земли.

Вечерний звон

Жанр «Вечернего звона» можно определить как «церковный пейзаж». Самый близкий по настроению, по «мотиву» — «Тихая обитель». И там и здесь «моделью» для художника послужил Кривозерский монастырь на Волге. Вопрос: почему Левитан, для которого вообще-то были несвойственны автоповторения, ешё раз вернулся к этой теме? Здесь изменилась «населённость» пространства картины. Левитан попытался уйти от символизации, приблизившись к живой жизни.

Особенности техники живописи Левитана.

1) Фундаментом творчества Левитана является колорит, то есть особая способность художника, обладающего изощренным глазом, видеть не только переходы теплых тонов в холодные и обратно, что совершается непрерывно, но и передавать на холсте художественную правду природы.

2) Уже в ранний «ученический» период для Левитана огромное значение при работе над композицией полотна имел подготовительный рисунок, делавшийся обычно мягкой кистью красновато-коричневой краской (например, марсом коричневым) с большим количеством разбавителя. И уже в ранних произведениях Левитана, выполненных иногда робко и несмело, неуверенно – тонкость подмалевка иногда соседствует с проскабливанием мастихином.

3) Устойчив и плодотворен оказался сам метод работы Левитана над композициями-картинами. Сначала художник выполнял несколько эскизов композиции на заданную тему карандашом и углем, определяя оптимальный подход в размещении элементов, соотношении частей и целого. Параллельно разработке главной «композиционной магистрали» будущего произведения собирался и натурный материал этюды, наброски и т.п., суммируя разнообразные впечатления от натуры мастер подходил к разрешению композиционных задач картины. Так рождался замысел произведения укладывающийся в главные известные композиционные схемы: треугольные, пирамидальные, круговые.

4) Под этюды Левитан обычно использовал карточную бумагу небольших размеров, проклеенную желатином и имеющую светлый охристый фон или толстый светло-коричневый картон, даже непроклеенный, который обеспечивал особую матовость его живописи. В начале своего творческого пути художник любил писать на мелкозернистом и среднезернистом холсте масляными, эмульсионными с добавлением свинцовых белил красками по светло-серому грунту. В поздний период – использовал и крупнозернистый холст и различные вариации фактур (с помощью мастихина, черенка кисти и даже пальца).

5) В качестве материалов для рисунка под живопись Левитан чаще всего брал сильно разбавленную масляную краску, нанося ее линейно, тонкой кистью, как в «Вечернем звоне», или монохромную, закрывая большие плоскости, определял основу композиционного решения. Придавая большое значение четкости рисунка, художник часто применял в этюдах тушь или карандаш.

6) Живописная манера безукоризненно подчиняется выбранному мотиву, настроению. Поэтому каждое его полотно своеобразно по строю краски. Никогда не отрывая форму от содержания, отрицая всякий шаблон и манерность, Левитан не придавал самодовлеющего значения технологии. Она всегда подчинена содержанию, тесно с ним связана. Таким образом, технические приемы включаются в единую гармоническую цепь: глаз – художественный образ – рука художника. Огромную роль играла и развитая зрительная память Левитана, сообщающая такую жизненность картинам, над которыми он работал в мастерской, используя зачастую лишь небольшие, мало проработанные этюды. Однако в этих этюдах верно были заложены цветовые отношения, схвачена убедительность, жизнестойкость пейзажного состояния, а детализация могла быть выполнена и в мастерской по памяти, на основе полученных визуальных наблюдений.

7) Фактура произведений Левитана очень разнообразна. Художник применяет сильно разбавленные и густые, лессировочные и корпусные краски, слой их наносится и тонко, и пастозно. Поверхность красочного слоя бывает ровной и рельефной, матовой и блестящей, эмалевой и шероховатой. Иногда эти качества сочетаются в одной картине и, ритмично чередуясь, дополняют ее живописную красоту.

Автор статьи — Альбина Саттарова

Как же получилось, что родившийся за чертой оседлости, на территории современной Литвы в чисто еврейской семье Левитан, станет классиком русского пейзажа? Левитан уезжал из Москвы, где некоторое время нельзя было проживать евреям, ему доставалось от некоторых преподавателей, которые считали его происхождение «недостойным» выбранной им тематики, но картины «Владимирка», «Над вечным покоем», «Тихая обитель», «Берёзовая роща», «Золотая осень» и другие стали неким архетипом, образцом из «палаты мер и весов», визуализацией российской и русской самоидентификации.

Исаак Ильич Левитан родился в 1860 году в местечке Кирбаты и, прожив совсем недолгую жизнь, умер на сороковом году с наступлением 20-го века. Иногда кажется, что история или некая иная могущественная рука вырвала из жизни тех, кто не смог бы перенести испытаний грядущими русскими революциями, оставив их творчество, далёкое от политики и от мира дольнего чистым и незапятнанным. И Левитан один из таких людей. Несмотря на формальную принадлежность к течению передвижников, его картины начисто лишены почти обязательного обличения язв современного передвижникам общества; мрачных и прекрасных в своей безжалостности к зрителю сюжетов.

На его полотнах не найти ни нищих в рванье, ни изнеженных служителей культа, вкупе с купцами и дворянами, сермяжного быта и прочих посконных «прелестей», которыми были сильны передвижники и в которых были абсолютно правдивы. Нет, на картинах Левитана можно повстречать отголоски того самого быта: рыбацкие лодки на берегу, избы, церкви… Но лодки выглядят не укором тяжёлому промыслу и нищете, избы, пусть и порядком скособоченные, купаются в закатных лучах, точно краюхи ржаного хлеба в пряничной глазури, а церкви… церкви, написанные внуком раввина, выглядят кротко и целомудренно, сочетая в себе спокойствие прибрежного валуна и нежные краски закатно-рассветного неба. Они – часть пейзажа, его логичное и неотъемлемое продолжение, созвучие, рифма мира человеческого к миру вообще.

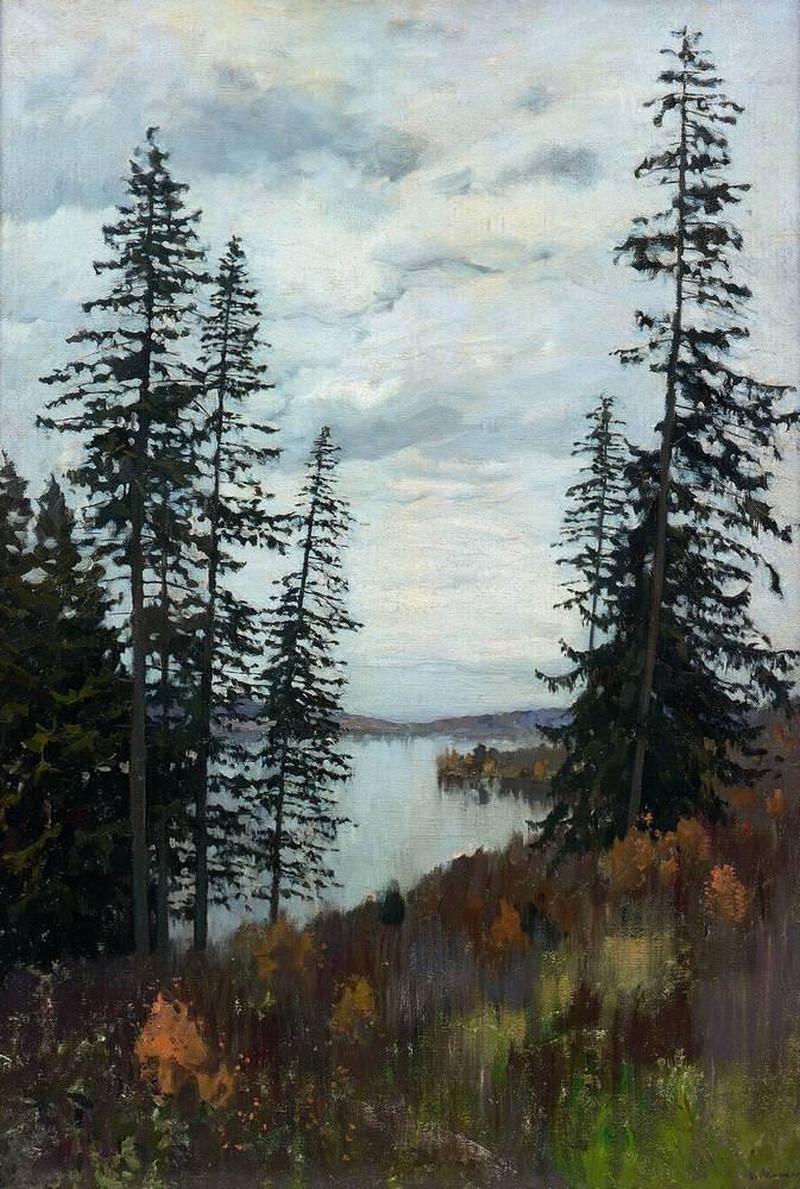

Лесное озеро (1890-е)

Левитан умело чередовал различные техники. К слову, он рисовал весьма талантливые натюрморты («Лесные фиалки и незабудки») и портреты («Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой»), но они очевидно мало привлекали художника и чести быть нарисованным Левитаном удостаивались немногие – близкий друг Чехов, возлюбленная Кувшинникова, редкие запавшие в душу знакомцы вроде А.А. Грошевой, сам Левитан, зафиксировавший себя в нескольких автопортретах и… те, кто мог за них заплатить. Лишь на пороге голода Левитан принимал постылые сердцу «портретные» предложения.

Соученик художника Константин Коровин приводит в своих воспоминаниях такой диалог:

«– Нет, постой, – говорю я, – Давай лучше анатомию…

– Ну зачем это? Я никогда не буду писать человека. Анатомия! Я не хочу знать, какие у меня кости, какой хрусталик в глазу. Ой, это невозможно…

– Нет, обязан знать, – говорю я с умыслом. – Ты сегодня хотел писать вечером «Галки летят… «

– Ну и что же?..

– Значит – должен знать анатомию галки…

Левитан пристально посмотрел на меня и сказал, горячась:

– Но нет же анатомии весны…».

В крымских горах (1886)

Впрочем, если даже говорить только о пейзажах, трудно обойти вниманием удивительную разнообразность техник и материалов, которыми работал мастер: акварели, уголь, пастель, масло… На полотнах встречается строго реалистическая манера, близкая к Шишкину («Лесистый берег. Сумерки»), («У омута») и куиндживская игра со светом («Последние лучи солнца. Осиновый лес»), («Вечерние тени»), романтический лёгкий пафос Лагорио («Крымский пейзаж») и околоимпрессионистские эксперименты («Туман над водой»), («Осенний пейзаж с церковью»). Это ненавязчивое разнообразие не даёт зрителю заскучать, словно тот смотрит выставку не одного, а десяти мастеров и, конечно же, говорит об огромной одарённости, жажде творческого поиска.

При этом все вышеприведённые сравнения в большой степени условны, ведь прославила Левитана, конечно же, не эта схожесть или, тем более, подражательство. Не умение подражать условному Шишкину и Куинджи сделало Левитана знаменитым, а умение не подражать никому, ведь все эти картины при схожести сюжетов или приёмов внешних, отличаются глубиной передачи настроения автора. Не блестящее техническое совершенство, способность ухватить мелочи или сложную игру света, но тонкость вчувствования и способность ретранслировать эмоции посредством полотен делает Левитана выдающимся живописцем. К слову, искусствоведы позиционируют художника именно как мастера «пейзажа настроения», что в высшей степени справедливо. По собственным словам, Левитан рисовал не просто пейзаж, но то чувство, которое этот пейзаж вызывает.

Тихая обитель (1890)

Большую часть сохранившихся картин Левитана можно разделить на два настроения: меланхоличную спокойную задумчивость и тихую, обнадёживающую радость. К первым подходят вечерние и ночные пейзажи, ко вторым – утренние и дневные. Для художника совершенно нехарактерно деление на сезоны; например, его осенняя живопись может быть задумчивой, как на полотнах «Осень», «Туман. Осень» и заразительно жизнерадостной, как в случае с картинами «Золотая осень» и «Большая дорога. Осенний солнечный день». Влюбчивый по натуре не только в женщин Левитан искренне любил окружающий его бессловесный неторопливый мир природы, отдаваясь творчеству без остатка.

От казённого неторопливого государственного антисемитизма, подогреваемого регулярными для того времени политическими эксцессами, художника защитили друзья, учителя и сам Павел Михайлович Третьяков, который, покупая картины молодого художника, гарантировал тому некоторую финансовую независимость. Не стоит оставлять без внимания тот факт, что Левитан был одним из любимейших учеников признанного, на тот момент, мастера Алексея Саврасова. Именно Саврасов аккуратно и легко направлял Левитана в начале творческого пути. А крепкое товарищество однодумцев или, если точнее – одночуствовцев от живописи подкрепляло прижившиеся ростки. Художник Коровин вспоминал очень характерный эпизод с участием Левитана: «Исаак, – сказал я, – смотри, шиповник, давай помолимся ему, поклонимся. И оба мы, еще мальчишки, стали на колени. – «Шиповник!» – сказал Левитан, смеясь. «Радостью славишь ты солнце – сказал я, – продолжай, Исаак… и даришь нас красотой весны своей. Мы поклоняемся тебе».

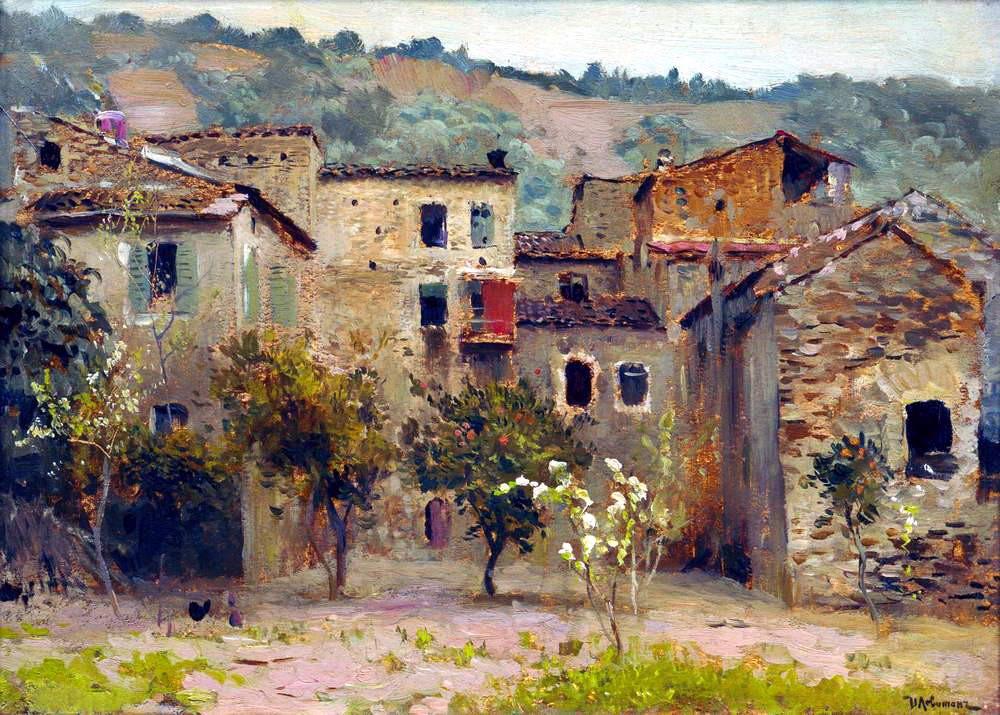

Близ Бордигеры. На севере Италии (1890)

Уже состоявшимся, художнику довелось побывать во Франции, Италии, Австрии, Финляндии, где написал несколько полотен. Так же восторженно принял Левитан и Крым, куда приехал, вероятно, по приглашению Чехова. Написав несколько десятков ярких, безусловно, талантливых пейзажей, объездив несколько городов и отнаслаждавшись видами, художник писал впоследствии другу-писателю: «Передайте Шехтелю…, пусть не беспокоится, – я север люблю теперь больше, чем когда-либо, я только теперь понял его…». Левитан навсегда останется верен своему «подмосковью» и, особенно, городку Плёс, где родились главные сюжеты художника. Остановившись там на ночёвку, Левитан остался в Плёсе на три художественных сезона и на всю жизнь, неразрывно связав собственное имя и имя поволжского городка.

Ездивший в Европу, чтобы «сверить часы» с ведущими художниками, он, тем не менее писал из Ниццы: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает все. Нет лучше страны, чем Россия… Только в России может быть настоящий пейзажист». И картины Левитана (последняя несла говорящее название «Озеро. Русь») вправду стали отображением русской природы, вдохновляя на стихи поэта Рубцова и на прозу гениального Чехова. Константин Паустовский, знаменитый своими пейзажами в прозе, восторженно писал о спектре «эмоций» на полотнах художника.

За три года до смерти Левитан напишет: «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник…».

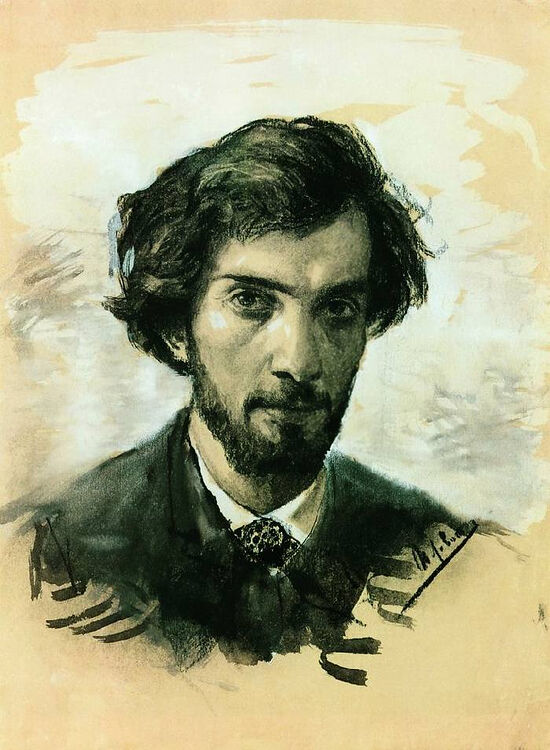

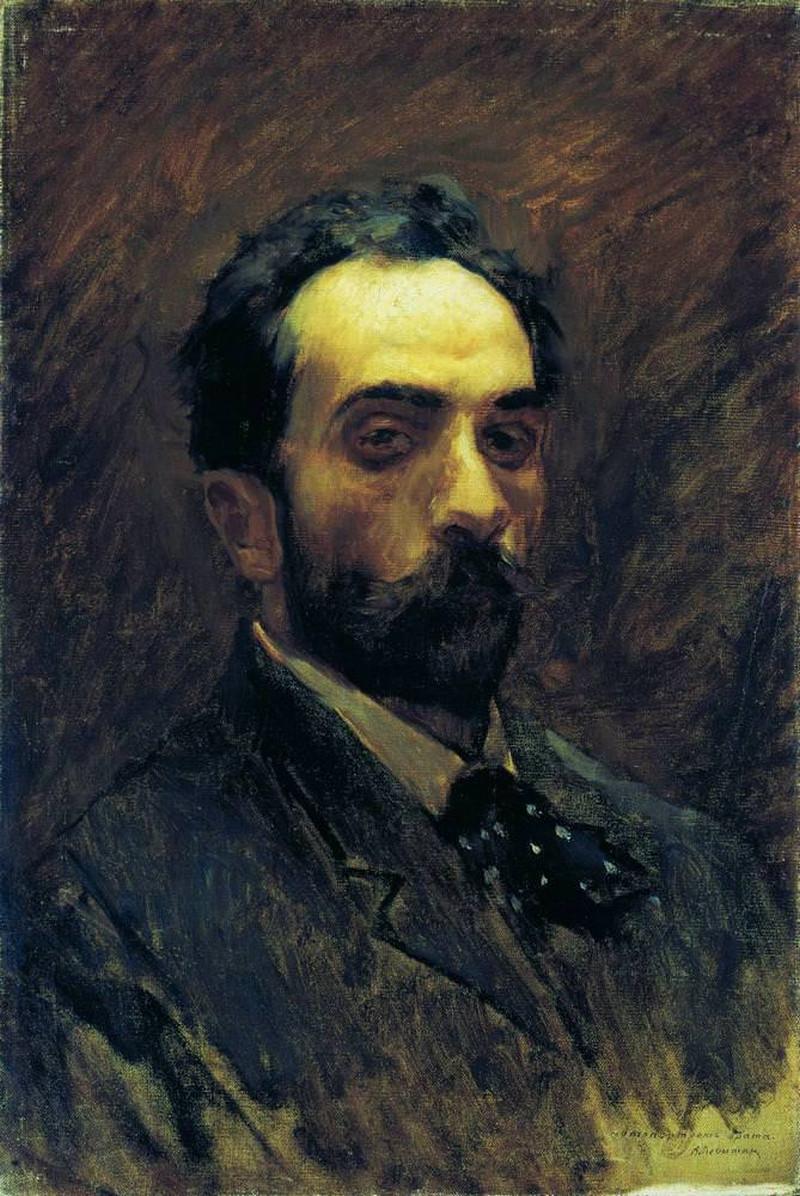

Автопортрет (1890-е)

Пейзаж с папоротником (1890-е)

Венеция. Рива дельи Скьявони (1890)

Весна. Большая вода (1897)

Зимой в лесу (1885)

Лесные фиалки и незабудки (1889)

На севере (1896)

Осенний пейзаж с церковью (1890-е)

Осень. Охотник (1880)

В лесу осенью (1894)

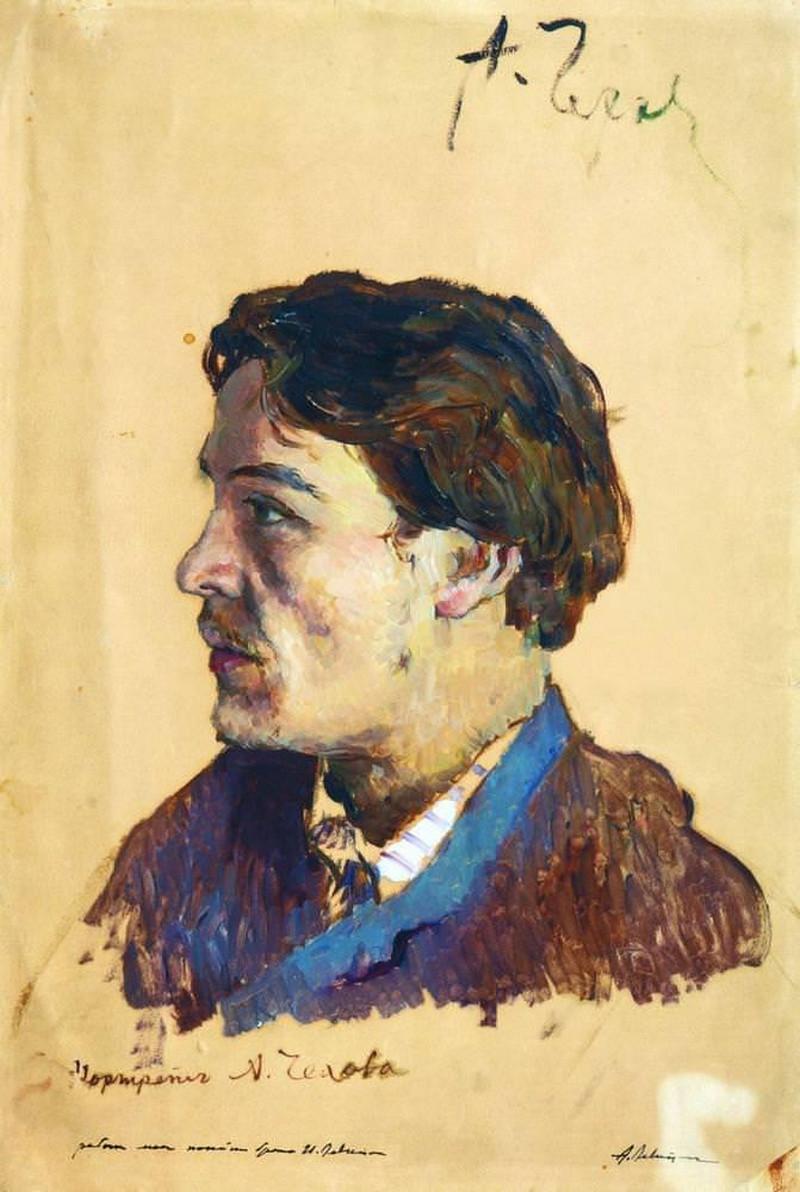

Портрет писателя Антона Павловича Чехова (1885-1886)

Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой (1888)

Последние лучи солнца. Осиновый лес (1897)

Тростники и кувшинки (1889)

Березовая роща (1885-1889)

Большая дорога. Осенний солнечный день (1897)

Бульвар зимой (1883)

В начале марта (1900)

Весна в Италии (1890)

Вечерние тени (1891-1894)

Вечерний звон (1892)

Вид на море (1886)

Владимирка (1892)

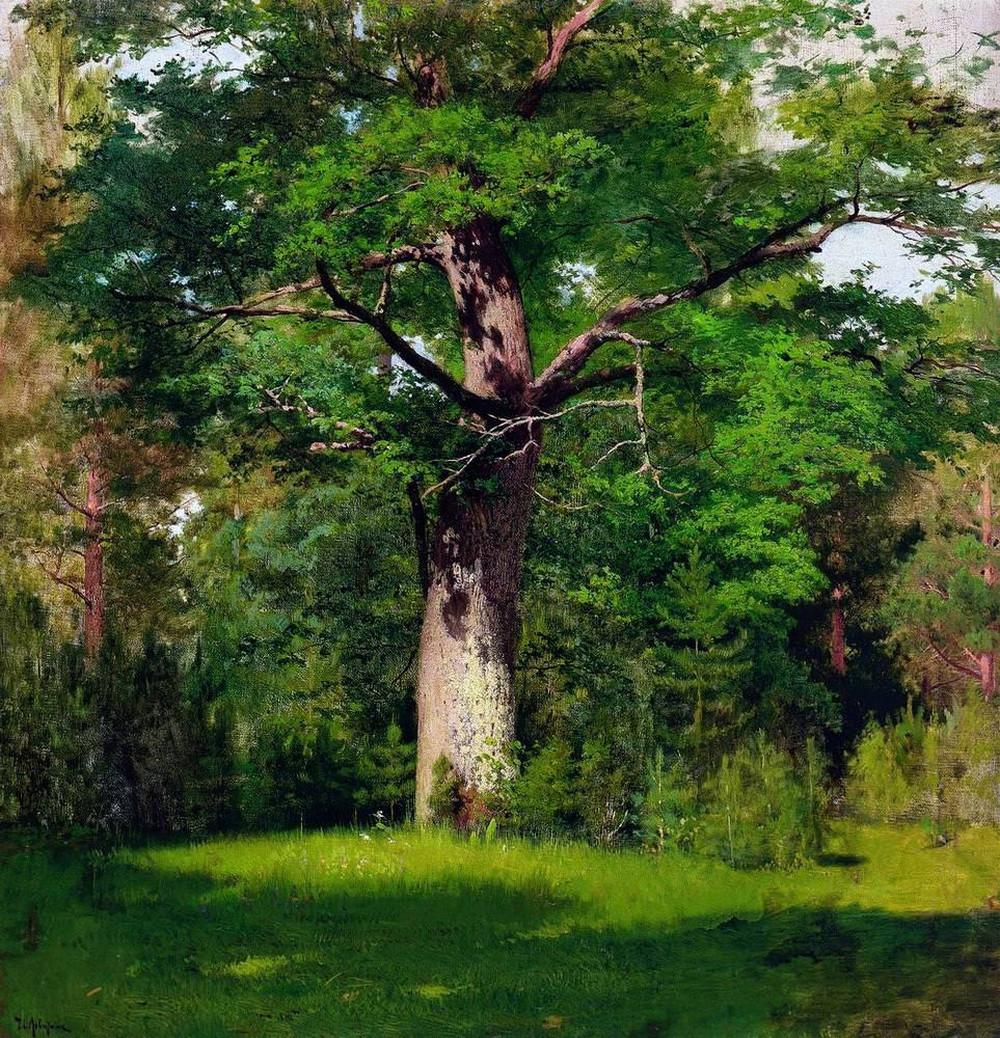

Дуб (1880)

Золотая осень (1895)

Золотая осень. Слободка (1889)

Избы (1899)

Крымский пейзаж (1887)

Лесистый берег. Сумерки (1892)

Лунный пейзаж (1890-е)

Март (1895)

Над вечным покоем (1894)

Ненюфары (1895)

Облака (1890-е)

Озеро. Русь (1899-1900)

Осень (1896)

Разлив (1895)

Ранняя весна (1890-е)

Саввинская слобода под Звенигородом (1884)

Свежий ветер. Волга (1895)

Снопы

Сумерки. Стога (1899)

Тропинка в лиственном лесу. Папоротники. (Около 1895)

Туман над водой (1890-е)

Туман. Осень (1899)

Тяга (1899)

У берега моря. Крым (1886)

У омута (1892)

Финляндия (1896)

Цветущие яблони (1896).

Смотрите также:

- Эндрю Уайет: тревожная красота по-американски

- Магия света и тени в пейзажах Петра Козлова

- 7600 произведений Эдварда Мунка в свободном доступе

- Весь Вермеер: 36 картин знаменитого нидерландского живописца

- Более 120 сияющих картин Архипа Куинджи выставят в Третьяковской галерее

- Как Айвазовский создавал свои картины и как правильно смотреть, чтобы насладиться его шедеврами в полной мере

18/31 августа[1] 2020 года исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося русского живописца Исаака Ильича Левитана.

«Вся жизнь, все творчество Левитана прошли над любимой им страной, над ее природой благотворным дождем, – писал художник Г. Нисский, – после него над русским пейзажем воссияла чудесная радуга, в ворота которой должны проходить все художники, любящие свою страну, свой народ, свою природу».

Коллеги Левитана рассыпались в его адрес даже не комплиментами, а высочайшими похвалами: А. Бенуа называл его «истиной», а И. Грабарь – «самым большим и самым мудрым мастером русского пейзажа».

К. Коровин вспоминал, что Левитан часто не мог сдержать слез, глядя на природу. Однако живопись Левитана лишена всякого налета сентиментальности; она глубоко поэтична, но ей не присуще излишнее поэтизирование. В ней – та правда, которая открывается, когда «сердце зрит во всем Божественное», как говорил философ И. Ильин, постигнута суть мироздания, которая скрыта за предметами и явлениями, видит заключенную в них гармонию и глубокую связанность и нераздельность всего со всем.

Эта же способность видеть и чувствовать была не только величайшим даром, но и источником страдания для художника:

«Но что же делать, я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором – пускай! Они – благоразумие…

Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения…»

«Чувствовал это божественное нечто, разлитое во всем… Без этого чувства не может быть истинный художник»

Кажется, передать ту самую суть, донести ощущение в реалистической манере даже трудней, чем если пользоваться метафорами и приводить изображение к условностям, как это делали, например, импрессионисты. К слову, к поискам импрессионистов И. Левитан относился с интересом, однако больший отклик в его душе находили их предшественники – художники барбизонской школы: Коро, Милле, Т. Руссо, которые, по словам критика В. Стасова, «ничего не украшали и не подслащали, а передавали истинные формы природы, а вместе истинные свои собственные душевные впечатления». Первая поездка Левитана в Европу в 1889–1890 годах и была спланирована таким образом, чтобы посетить Всемирную выставку в Париже и посмотреть работы любимых французских мастеров.

Выдающийся художник, современник Левитана Михаил Нестеров писал:

«Левитан был “реалист” в глубоком, непреходящем значении этого слова: реалист не только формы, цвета, но и духа темы, нередко скрытой от нашего внешнего взгляда. Он владел, быть может, тем, чем владели большие поэты, художники времен Возрождения, да и наши – Иванов, Суриков – и еще весьма немногие».

Зачастую о Левитане говорят как о певце тоскливых осенних дней, о непреходящей сумрачности в его работах. Характерны слова К. Паустовского:

«Левитан оставил около ста “осенних” картин, не считая этюдов. На них были изображены знакомые с детства вещи: одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю».

Однако его пейзажи – при всей их сумрачности (кстати, солнечных и радостных пейзажей у художника тоже немало) и неприукрашенной простоте – удивительно красивы. В них нет уныния и безысходности. Напротив – кажется, что Левитан открывает нам в каждом сиром уголке, в каждой покошенной лачуге и каждом неярком болотце особую поющую красоту.

Левитан открывает в каждом сиром уголке, в каждой лачуге и каждом неярком болотце особую поющую красоту

Ближайший друг художника Антон Чехов писал:

«Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его “Деревню”, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: все бы на нее смотрел да смотрел. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто и после».

О дружбе с Чеховым, о душевной близости мастеров, о сходстве их мироощущений сказано немало. Они познакомились, когда оба были весьма молоды. Чехов в те времена сочинял юмористические рассказы под псевдонимами «Антоша Чехонте» и «Человек без селезенки» и публиковал их в многочисленных журналах. Для тех же изданий, чтобы обеспечить себя средствами к существованию, рисовал иллюстрации Левитан. В 1885 году Левитан вместе с семьей Чеховых провел лето в поселке Бабкино, в подмосковной усадьбе Киселевых, после чего писатель и художник окончательно сблизились. Биографы полагают, что это лето и два последующих, проведенных с Чеховыми в Бабкине, – наиболее благотворная и счастливая пора жизни Левитана. Постоянное задушевное и глубокое общение, разнообразный досуг, который обеспечивал выдумщик Чехов, теплая компания и, конечно же, удивительная природа – все это было для молодого художника настоящей отдушиной.

Брат писателя Михаил Чехов в ту пору сочинил про Левитана стишки:

А вот и домик Левитана.

Художник славный там живет.

Встает он очень-очень рано

И сразу чай китайский пьет.

Зовет к себе собаку Весту,

Дает ей крынку молока

И тут же, не вставая с места,

Этюд он трогает слегка.

Михаил Чехов отмечал:

«У Левитана было восхитительное благородное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. У него был большой нос, но в общей гармонии черт лица это вовсе не замечалось. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал».

Интересно, что Василий Поленов избрал Исаака Левитана в качестве модели для изображения Христа в картине «Мечты».

Левитан восхищался дарованием А. Чехова, его трогала внимательность, наблюдательность, его умение увидеть характерные детали, Чехов же отражал свои впечатления от полотен художника в прозаических текстах.

В его повести «Три года» есть эпизод, где героиня на художественной выставке рассматривает картину, в описании которой вполне узнаваема «Тихая обитель» Левитана:

«На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве… А вдали догорает вечерняя заря… И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка… и лес, и поле она видела уже давно и много раз… и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке, и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного, океана чистой радости и ни чем не омраченного блаженства».

О появлении этой картины на выставке вспоминал художник Александр Бенуа:

«Казалось, точно сняли ставни с окон, раскрыли их настежь, и струя свежего, душистого воздуха хлынула в старое выставочное зало».

Кроме того, остроумный Чехов не мог себе отказать в удовольствии поминать имя друга «всуе» – он образовал прилагательное «левитанистый» и широко использовал его в быту. В его письмах встречаются реплики: «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», «я приеду к вам, красивый, как Левитан», «он был томный, как Левитан» и др. В одном из писем их общему товарищу архитектору Ф. Шехтелю Чехов писал:

«Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино… Птицы поют, трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать… Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан».

Известен эпизод охлаждения в их отношениях: художника обидел рассказ Чехова «Попрыгунья», персонажи которого очень уж напоминали его самого, его ученицу и возлюбленную Софью Кувшинникову и ее супруга – врача Дмитрия Кувшинникова. Еще один драматичный эпизод из жизни Левитана, связанный с его сложными отношениями с женщинами, получил отклик в пьесе Чехова «Чайка»: художник в ходе разбирательств с женщинами, влюбленными в него, инсценировал (как считали его современники) попытку самоубийства, недостаточно метко выстрелив себе в голову, а затем вышел к озеру и убил чайку.

Хотя львиную долю наследия Левитана составляют пейзажи, среди его работ встречаются не менее проникновенные портреты и натюрморты. В них так же чувствуется восхищение Божиими творениями и ощущение бренности, быстротечности и хрупкости земного бытия. Искусствовед Владимир Петров писал:

«Работы в этом жанре Левитана трудно назвать “мертвой натурой”, настолько в них ощущается не просто наслаждение художника красотой форм и окраски цветов, но и “уважение” к ним, чувствуется, что для него они были, как он сам говорил в конце 1890-х годов своим ученикам, “живые”, “налиты соком, тянулись к солнцу”».

***

Ранние годы Исаака Левитана были полны лишений. Он родился в 1860 году в весьма небогатой еврейской семье, в литовской деревеньке Кибарты на западной окраине Российской империи. Его отец Илья (Эльяш Лейб), происходивший из семьи раввина, был учителем иностранных языков. Из-за постоянной нехватки денег ему приходилось работать кассиром, контролером на железной дороге и т.д. Он старался воспитать детей (двух сыновей и двух дочерей) скромно, но достойно. И, несмотря на стесненность в средствах, всячески поддерживал их увлечение живописью (брат Исаака Авель тоже стал художником) и не стал возражать, когда оба сына решили поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Левитан очень многое воспринял от своего учителя Алексея Саврасова. Знаменитый живописец, сыгравший большую роль в развитии русского изобразительного искусства, был прирожденным педагогом и учил своих подопечных не только и не столько технике, сколько умению вдохновляться природой, любить ее, видеть ее красоту. Он настаивал на том, чтобы ученики проводили много времени на пленере, писали с натуры больше, чем в мастерских. Он сам на занятиях водил учеников туда, где, например, расцвели деревья или раскололся лед на реке, демонстрируя им это как величайшее чудо. Повесть К. Паустовского о Левитане начинается словами Саврасова:

«Нету у России своего выразителя, – говорил Саврасов. – Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки. Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: “Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты”. А на иконе были изображены травы и цветы – самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником».

В годы учебы Левитан жил впроголодь, особенно трудно стало после смерти обоих родителей. Художник Нестеров вспоминал: о «на редкость красивом, изящном еврейском мальчике» ходили легенды, связанные с его бедственным положением (например, говорили, что он, не имея ночлега, ночует на чердаке старого дома Юшкова, известного как дом «с привидениями»). Несомненно, интерес к его персоне среди сверстников и старших товарищей подогревался еще и тем, что Левитан уже тогда обнаруживал незаурядное дарование и сильно выделялся среди соучеников.

Преподаватели училища тоже замечали и талант юноши, и его неустроенность и старались поддерживать его: Левитану чаще других учеников выдавали небольшие денежные пособия, кисти и краски, давали рекомендации для получения стипендии, а также освободили от уплаты за обучение. Но этого едва хватало, чтобы выжить.

Еврейское происхождение не раз становилось причиной неурядиц в жизни художника. Из училища он выпустился с дипломом «неклассного художника», который давал ему возможность только преподавать чистописание: негласно было известно, что члены аттестационной комиссии сочли неуместным, что еврейский юноша слишком дерзко заявляет о своей причастности к русскому пейзажу. Впоследствии Левитан не раз сталкивался с подобным отношением. Ему, горячо любившему русскую природу, указывали на неуместность такой любви.

Ему, горячо любившему русскую природу, указывали на неуместность такой любви

Художника дважды высылали из Москвы. Первый раз – еще в годы учебы, в 1879 году, когда имперская администрация инициировала выселение евреев из столицы в связи с покушением на Александра II, совершенным народовольцем Соловьевым; в 1892 году – во второй раз – Левитан, уже широко известный художник, снова вынужден покинуть Москву (выселению в 24 часа подверглись все евреи). Тогда Левитану пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья и влиятельные доброжелатели (таковым был и П. Третьяков, постоянно покупавший у художника работы) не добились отмены высылки. Примечательна в этом контексте фраза А. Чехова: «Еврей Левитан стоит пяти русских».

В изгнании И. Левитан написал картину «Владимирка», изображающую дорогу, по которой гнали в Сибирь каторжан.

После 1894 года И. Левитан получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать. Художник мечтал о «Доме пейзажей» – просторной мастерской, в которой могли бы бок о бок работать все русские пейзажисты.

***

Известно, что выдающийся живописец очень любил стихотворение Е. Баратынского «На смерть Гете», строки которого стали для художника своеобразным кредо:

С природой одною он жизнью дышал:

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна…

Левитан признавался:

«Вот это идеал пейзажиста – изощрить свою психику до того, чтобы слышать “трав прозябанье”. Какое это великое счастье!»

«Вот это идеал пейзажиста – изощрить свою психику до того, чтобы слышать “трав прозябанье”»

Художник немало путешествовал в поисках натуры. Преимущественно он рисовал родные земли – в частности, одним из его излюбленных местечек стал небольшой городок Плёс, где он провел три летних сезона и создал ряд шедевров, в том числе знаменитый «Вечер. Золотой Плёс».

Создал он и ряд крымских пейзажей, которые имели исключительный успех у современников: художник не стал акцентировать внимание на экзотичности южной природы и увидел Крым совершенно иначе – лаконичным, по-своему сдержанным. В некоторых работах отразилось настигшее художника в Крыму чувство одиночества, бренности человеческой жизни, о котором он писал Чехову:

«Дорогой Антон Павлович… как хорошо здесь! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что? – заплакал: вот где вечная красота, и вот где человек чувствует свое полнейшее ничтожество».

И несравнимо меньше в его наследии «заграничных» пейзажей. Признавая достоинства европейской культуры, ее достижения в сфере бытового комфорта, Левитан не находил за рубежом отдохновения и сердцем стремился домой. А 1894 году он писал Аполлинарию Васнецову из Ниццы:

«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия… Только в России может быть настоящий пейзажист».

«Нет лучше страны, чем Россия. Только в России может быть настоящий пейзажист»

Поэт Николай Рубцов во второй половине ХХ века посвятит художнику два стихотворения. Одно из них связано с шедевром «Над вечным покоем». Сам живописец признавался, что в этой картине он «весь, со всей своей психикой, со всем своим содержанием».

И так в тумане омутной воды

Стояло тихо кладбище глухое,

Таким все было смертным и святым,

Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет

Я так любил во мгле родного края,

Что я хотел упасть и умереть,

И обнимать ромашки, умирая…

«Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас.

– А что это висит у тебя на стене? Ружье? – спросил Левитан.

– Ружье и патронташ. Я охотник, – ответил я.

– Охотник… это интересно, должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту, да…

– Пойдемте, – обрадовался я. – Пойдемте в Перервы. Там убьем зайца.

– Зайца? – повторил Левитан испуганно. – Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жути ночи… Он чувствует настроение, у него враги… Как трудно жить и зачем это так?.. Я тоже заяц, – вдруг улыбнувшись, сказал Левитан, – и я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я».

В воспоминаниях Коровина выведено несколько живых эпизодов из студенческих времен: как Левитан плакал, глядя на вечереющий зимний лес; как они вдвоем с Левитаном молились шиповнику. К. Коровин писал очень метко и увлекательно, поэтому хочется пространно цитировать его текст:

«Левитан мало говорил о живописи, в противоположность всем другим. Он скучал, когда о ней говорили другие. Всякая живопись, которая делалась от себя, не с натуры, его не интересовала. Он не любил жанра. Увидев что-либо похожее на природу, он говорил: “Есть правда”. Левитан всегда искал “мотива и настроения”, у него что-то было от литературы: брошенная усадьба, заколоченные ставни, кладбище, потухающая грусть заката, одинокая изба у дороги, – но он не подчеркивал в своей прекрасной живописи этой литературщины.

Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы. Говорил мне с печалью: “Художника не любят – он не нужен. Вот Саврасов, это великий художник – и что же? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против, он чужд даже своим. Писателя легче понять, чем художника. Мне говорят близкие: напиши дачи, платформу, едет поезд или цветы, Москву, а ты всё пишешь серый день, осень, мелколесье – кому это надо? Это скучно, это – Россия, не Швейцария, какие тут пейзажи? Ой, я не могу говорить с ними. Я умру – ненавижу… Когда мне сестра говорит: «Зачем ты пишешь серый день, грязную дорогу?» – я молчу. Но если бы мне это сказала она, которую я полюбил бы, моя женщина – я ушел бы тотчас же… Ведь мой этюд – этот тон, эта синяя дорога, эта тоска в просвете за лесом, это ведь – я, мой дух. Это – во мне. И если она это не видит, не чувствует, то кто же мы? Чужие люди! О чем я с ней буду говорить?”

Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал прочесть что-нибудь такое, что вызывало бы страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. “Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно – душе так нужны слезы…”».

В последние годы жизни Левитан тяжело болел, находился в мрачном расположении духа и предрекал свою близкую смерть, но не прекращал работать.

В дневнике Чехова 1897 года есть запись: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

22 июля 1900 года художник скончался, не дожив до сорокалетия, оставив в мастерской около 40 незавершенных картин (в том числе полотно «Озеро. Русь») и около 300 этюдов.

Исаака Ильича Левитана похоронили на старом еврейском кладбище, а в 1941 году его прах был перенесен на Новодевичье кладбище и помещен рядом с могилами его друзей – Чехова и Нестерова.

Спустя десятилетия о нем, русском художнике, напишет русский поэт Николай Рубцов во втором своем стихотворении, связанном с живописцем, – «Левитан» (с подзаголовком «По мотивам картины “Вечерний звон”»):

И колокольцем каждым в душу

До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше

Колоколов твоей Руси.

[1] Днем рождения Исаака Левитана в некоторых документах (например, поданных в Московское училище живописи, ваяния и зодчества) значится 18 августа 1860 года, хотя есть исследование М. Рогова, обосновывающее, что художник родился 3 октября. 18 августа указывается в большинстве биографий И. Левитана. – Ред.

Updated: 11.08.2020

Исаак Ильич Левитан (Isaac Ilyich Levitan; родился 18 августа 1860 — умер 22 июля 1900 гг.) был российским художником-живописцем XIX века еврейского происхождения, мастером пейзажного жанра, академиком и преподавателем художественного училища без диплома о профильном образовании. После смерти картины Левитана пополнили самые известные коллекции России, но при жизни гений часто испытывал лишения из-за своего происхождения.

Исаак Левитан. Валентин Серов. «Портрет Левитана», 1893

Биография Исаака Левитана

Исаак Левитан — выходец из еврейской семьи из Кибарты, небольшого литовского местечка Августовской губернии. Точный день рождения художника неизвестен. Согласно источникам, он появился на свет 18 августа (официальная дата) или 3 октября 1860 года и стал младшим сыном Ильи (Эльяшив-Лейб) и Баси.

Исаак Левитан. Картина «Лилии. Ненюфары», 1895

Исаак Левитан. Картина «Берёзовая роща», 1885-1889

Отсутствие достойной работы в Кибарте сказывалось на финансах Левитанов, поэтому в конце 1860-х годов они переехали в столицу. 13-летний Исаак поступил в училище живописи и зодчества, но денег на учебу катастрофически не хватало. После смерти родителей талантливому студенту помогали преподаватели, выдавая ему краски, кисти и денежные пособия.

Исаак Левитан. Картина «Осенний день. Сокольники», 1879

Первой картиной Левитана, заслужившей высокую оценку публики, стал «Осенний день. Сокольники». Произведение, представленное на ученической выставке, приглянулось известному меценату Павлу Третьякову, который за 100 рублей купил пейзаж для своего собрания живописи.

Исаак Левитан. Картина «Солнечный день», 1876

В 1879 году вышел царский указ, предписывающий высылку всех евреев из Москвы. Исаак с братом и семьей сестры обосновался в Салтыковке, а в столицу вернулся спустя год и то с помощью влиятельных друзей. Левитан завершил учебу в училище, но вместо звания классного художника ему выдали диплом о приобретении специальности «учитель чистописания».

Исаак Левитан. Картина «У о́мута», 1892

Исаак Левитан. Картина «Вечерний звон», 1892

Левитан продолжал совершенствовать технику, брался за любые заказы и даже немного поправил материальное положение. В 1885 году поселился в Максимовке, глухой деревушке в Истринском районе, где познакомился и подружился с Антоном Чеховым. В это же время проявились проблемы со здоровьем — недоедание, напряженный труд и постоянное беспокойство обострили болезнь сердца. В 1896 году поехал лечиться в Крым. Оттуда он вернулся с более чем полусотней крымских пейзажей, которые успешно продал на Периодической выставке живописи.

Исаак Левитан. Картина «Вечер. Золотой Плёс», 1889

В летние сезоны 1887-1890 годов несколько раз посетил Поволжье, где создал около двухсот ярких шедевров, среди которых знаменитые пейзажи живописного Плёса. Зимой 1889-1990 годов художник отправился в Европу, где посетил Всемирную парижскую выставку и побывал в Италии. Из заграничной поездки он привез несколько интересных средиземноморских пейзажей.

Исаак Левитан. Картина «Весна в Италии», 1890

Очередной всплеск антиеврейских настроений вынудил Левитана выехать из столицы. Пребывание в изгнании негативно сказалось на здоровье художника, но он продолжал рисовать и создал большое количество натюрмортов. 1898 год оказался знаковым — Левитан стал академиком пейзажной живописи и получил должность руководителя мастерской в родном училище. В конце весны 1900 года живописец простудился и 22 июля умер от осложнений.

Самые известные картины Исаака Левитана

В перечень самых известных картин Исаака Левитана невозможно вместить все творческое наследие мастера. Предлагаем вашему вниманию небольшую часть произведений живописца:

- «Озеро. Русь» (1899-1900) — последняя картина, оставшаяся незавершенной. Искусствоведы характеризуют ее как монументальное лирическое полотно, олицетворяющее бесконечную любовь Левитана к русской природе.

- «После дождя. Плёс» (1898). Картина создана во время третьей поездки художника на Поволжье. Демонстрировалась на 18-й выставке передвижников и еще до публичного показа была приобретена Третьяковым.

- «Тихая обитель» (1890). На картине изображен небольшой монастырь на берегу Кривого озера в Юрьевце. Художник написал пейзаж, пребывая под впечатлением от видов Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.

- «Над вечным покоем» (1893-1894) — ландшафты озер Удомля и Островно в Тверской губернии. Самая известная работа Левитана, которая также является одним из трех самых масштабных произведений мастера.

- «Вечерний звон» (1892) — совершенное по художественному строю философское произведение, соединяющее духовные и природные начала.

Исаак Левитан. Картина «Озеро. Русь», 1899-1900

Исаак Левитан. Картина «После дождя. Плёс», 1898

Исаак Левитан. Картина «Тихая обитель», 1890

Исаак Левитан. Картина «Над вечным покоем», 1894

На сайте Very Important Lot ценители живописи могут принять участие в аукционах и купить пейзажи известных мастеров. Онлайн-портал также предоставляет возможность приобрести картины напрямую у современных художников, разместивших в каталоге самые яркие свои работы.

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB%2C%201893.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B%C2%BB%2C%201895.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%C2%BB%2C%201885-1889.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%2C%201879.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB%2C%201876.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%A3%20%D0%BE%CC%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%C2%BB%2C%201892.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%C2%BB%2C%201892.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80.%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81%C2%BB%2C%201889.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%201890.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%C2%BB%2C%201899-1900.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81%C2%BB%2C%201898.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB%2C%201890.jpg)

%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%C2%BB%2C%201894.jpg)