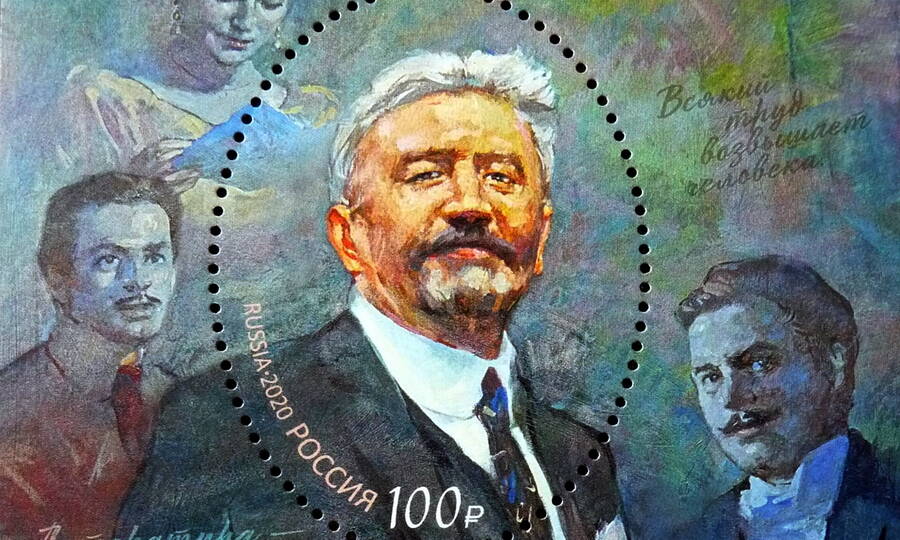

Александр Куприн — биография

Александр Куприн – известный российский писатель, переводчик. Автор произведений «Гранатовый браслет», «Поединок», «Яма» и многих других.

Александр Куприн прожил насыщенную жизнь. В его биографии чудным образом переплелись радостные и трагические события, взлеты и разочарования, о нем можно смело снимать приключенческое кино. Куприн стал одним из самых колоритных личностей отечественной литературы. Разочаровавшись во власти большевиков, он надолго покинул родину, но будучи истинно русским человеком, все же вернулся. Он оставил после себя большое творческое наследие, его произведения живы и будут жить еще долго, находя отклики в сердцах новых поколений читателей.

Детство

Родился Александр Куприн 7 сентября 1870 года в небольшом уездном городке Наровчате близ Пензы, и стал шестым ребенком в семье Ивана Куприна – потомственного дворянина, мелкого чиновника и Любовь Кулунчаковой, принадлежавшей к обедневшему татарскому княжескому роду. Трое детей умерли, не прожив и двух лет. Когда Сашеньке исполнился год, от эпидемии чумы умер отец семейства, и Любовь Алексеевна осталась без средств к существованию с тремя детьми. В 1874-м женщина приняла решение уехать в Москву. Там ей удалось пристроить двух дочерей в казенные пансионаты, а сама с сыном поселилась во Вдовьем доме, куда наконец-то выхлопотала себе место.

В шестилетнем возрасте мальчик начал обучение в московском Разумовском пансионе, считавшемся сиротским интернатом. Спустя четыре года Саша продолжил образование во Втором Московском кадетском корпусе, окончив который стал курсантом Александровского военного училища. Из его стен Куприн вышел подпоручиком, и на протяжении четырех лет нес службу в Днепровском пехотном полку.

Александр Куприн вышел в отставку в возрасте 24-х лет. Вначале он поселяется в Киеве, потом в Одессе, затем его путь лежит в Севастополь. Он никак не мог остановиться, менял город за городом, потому что не владел ни одной гражданской специальностью. Только благодаря Ивану Бунину, молодой человек находит постоянное место – в Санкт-Петербургском издательстве «Журнал для всех». Пройдет некоторое время, и литератор переедет в Гатчину, в Первую мировую откроет военный госпиталь и будет содержать его за собственные средства.

Отречение от престола императора Николая II Куприн принял с большим воодушевлением. После того, как у власти стали большевики, писатель обратился к вождю – Владимиру Ленину и предложил учредить специальное издание для сельских жителей, «Земля». Однако достаточно скоро у него наступило разочарование новой властью, он понял, что в стране начинается диктатура.

Именно Александр Куприн был автором уничижительного названия СССР – «Совдепия», прочно вошедшего в жаргон.

В гражданскую войну писатель добровольно ушел в Белую армию. После того, как она потерпела поражение, эмигрировал из страны. Вначале Куприн жил в Финляндии, потом переехал во Францию.

В начале 30-х годов финансовое положение писателя представляло собой печальную картину, он имел многочисленные долги, не мог обеспечить своих родных даже самым необходимым. Что-то надломилось в нем, и утешение он искал в выпивке. После нескольких лет таких мытарств, он решил вернуться домой, в СССР. В 1937-м обратился с этой просьбой лично к Сталину и нашел в его лице поддержку.

Книги

Первая проба пера будущего знаменитого писателя состоялась еще во время учебы в кадетском корпусе. Куприн начал со стихов, но его первые работы никогда не издавались. Первое опубликованное произведение – рассказ «Последний дебют», после него появилась повесть под названием «Впотьмах» и несколько других рассказов на тему войны.

Тема войны и армии в творчестве Куприна играет большую роль. Почти все ранние произведения писателя изобилуют этой темой – повесть «На переломе», которая выходила под названием «Кадеты».

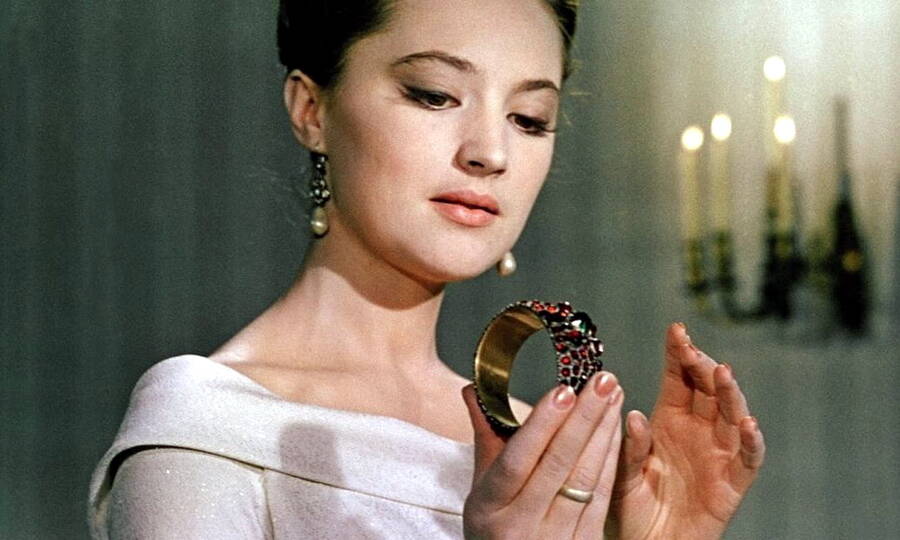

Пик в литературной карьере Куприна пришелся на начало нового века. Он напечатал рассказ для детей «Белый пудель», впоследствии названный классикой детской литературы. Потом поделился впечатлениями от пребывания в Одессе в рассказе «Гамбринус» и опубликовал одно из самых популярных своих произведений – повесть «Поединок». В те же годы представляет на суд читателей еще несколько своих шедевров – «Гранатовый браслет», «Жидкое солнце», многочисленные рассказы о животном мире.

Отдельное место в творчестве писателя занимает повесть «Яма», главными героинями которой были русские проститутки.

Книгу буквально задушили критическими рецензиями, но парадокс состоял в том, что она признана слишком реалистичной и натуральной. Первый тираж повести полностью изъяли из печати, назвав его порнографическим.

За годы, проведенные в эмиграции, копилка работ писателя заметно пополнилась. Он очень много трудился, и все его книги нашли отклик у читателей. Французский период жизни писателя завершился созданием четырех крупных произведений – «Колесо времени», «Купол святого Исаакия Далматского», «Жанета», «Юнкера». Он стал автором многочисленных рассказов, и философской притчи «Синяя звезда».

Могут быть знакомы

Личная жизнь

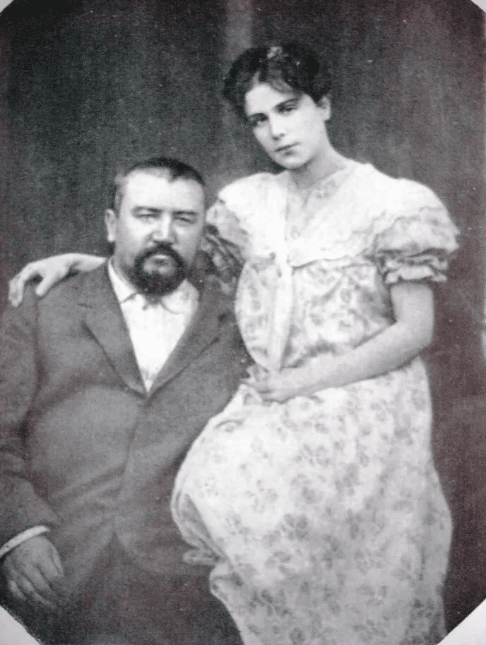

Первый раз писатель женился на молоденькой девушке Марии Давыдовой, отец которой – Карл Давыдов, был известным виолончелистом. Супруги прожили в браке 5 лет, стали родителями дочери Лидии. К сожалению, ее жизнь оборвалась в 21 год, ее не стало спустя некоторое время после рождения сына, внука Куприна.

Вторую жену – Елизавету Гейнрих, Куприн повел под венец в 1909-м, хотя они до этого уже жили два года в гражданском браке. Елизавета родила писателю двух дочерей – Ксению и Зинаиду. Ксения прославилась как модель и актриса, а Зинаида умерла совсем маленькой, в возрасте трех лет, от тяжелого воспаления легких. Личная жизнь писателя сложилась хорошо, он был счастлив в кругу семьи.

Жена Елизавета умерла в 1942 году, через четыре года после того, как не стало самого писателя. Она не смогла вынести все тяжести жизни в блокадном Ленинграде, бомбежки и постоянное чувство голода вынудило женщину покончить с собой.

Единственный прямой потомок писателя – Алексей Егоров умер от ран в Великую Отечественную войну. Таким образом, род Куприных прервался.

Смерть

Когда Куприн решил вернуться домой, он уже не мог похвастаться богатырским здоровьем. Оно было подорвано алкоголем, к тому же у писателя начало сильно падать зрение. Александр Иванович жил с надеждой, что на родине дела у него поправятся, что он сможет подлечиться и вернуться к полноценной жизни, однако чуда не произошло.

Через год после возвращения писатель посетил военный парад на Красной площади, после которого слег с воспалением легких. Помимо этого доктора диагностировали у него рак пищевода. Сердце Куприна перестало биться 25 августа 1938 года.

Местом его упокоения стало Волковское кладбище, там, на Литераторских подмостках, рядом с Иваном Тургеневым, он нашел свой вечный покой.

Лучшие произведения

- 1892 — «Впотьмах»

- 1896 — «Молох»

- 1897 — «Прапорщик армейский»

- 1898 — «Олеся»

- 1900 — «На переломе»

- 1905 — «Поединок»

- 1909—1915 — «Яма»

- 1910 — «Гранатовый браслет»

- 1913 — «Жидкое солнце»

- 1917 — «Звезда Соломона»

- 1928 — «Купол св. Исаакия Далматского»

- 1929 — «Колесо времени»

- 1928—1932 — «Юнкера»

- 1933 — «Жанета»

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Роль и место в литературе

Роль и место в литературе

Александр Иванович Куприн – талантливый русский писатель, для которого жизнь и творчество были не разделимы. Произведения автора часто не нравились действующей власти, но зато они получили любовь народа. Особенно стоит отметить такие его произведения, как «Олеся», «Гранатовый браслет» и «Поединок», которые вошли в золотой фонд русской классики. Куприн выбрал для себя реалистическое направление в литературе как способ доносить правду людям.

Происхождение

Будущий знаменитый писатель родился 26 августа (по новому стилю 7 сентября) 1870 года в городе Наровчат, что принадлежал к Пензенской губернии. Отец – Иван Иванович Куприн. Несмотря на дворянское происхождение, он служил мелким чиновником. Мать – Любовь Алексеевна Куприна. По происхождению она была княжной Кулунчаковой.

Детство

Когда Куприну было всего около года, он потерял отца. Материальное положение семьи ухудшилось, поэтому было принято решение переехать в Москву. В 1874 году Любовь Алексеевна с маленьким сыном начинают новую жизнь в Москве. В этом городе проходит детство будущего писателя.

Образование и поиск себя

В возрасте шести лет Куприн был определен в класс Московского сиротского училища, где пробыл до 1880 года. Потом он проходил обучение в Александрийском военном училище и военной академии. Учеба здесь вдохновила Куприна на создание произведений о жизни будущих военных. В 1890 году его назначили подпоручиком в пехотном полку. Однако через четыре года Куприн уходит в отставку. В это время он путешествует по свету и в поиске себя приобретает опыт в различных профессиях. В 1901 году он приезжает в Петербург и начинает работать секретарем в издательстве «Журнал для всех».

Первая мировая война и Февральская революция в жизни писателя

Александр Иванович принимал активное участие в Первой мировой войне. В начале событий он организовал в доме военный госпиталь. А в ноябре 1914 года по призыву отправился в Финляндию в качестве командира пехотной роты. Через один год Куприн был демобилизован в результате ухудшения состояния здоровья.

Февральская революция произвела сильное впечатление на Куприна. Он встает на сторону эсеров и в 1919 году вступает в ряды Белой армии, редактирует армейскую газету. Когда Северо-Западная армия потерпела поражение, Куприн был вынужден эмигрировать в Париж. Там он провел долгие семнадцать лет, вдали от Родины.

Творчество

Впервые Куприн публикует свое произведение, а именно повесть «Последний дебют», во время обучения в военном учреждении в 1889 году. Будни будущих военных послужили вдохновением для творчества. Он пишет такие сочинения, как «Кадеты», «Юнкера».

Став подпоручиком в 1890 году, Куприн на деле узнает, что такое военная служба и пишет много произведений на военную тематику. Автор издает сочинения: «Впотьмах», «Дознание», «Лунной ночью».

Спустя четыре года Куприн прерывает военную карьеру и странствует по России, ищет себя в разных профессиях и литературе. На его творчество влияет знакомство с такими знаменитыми писателями, как Иван Бунин, Антон Чехов, Максим Горький. Однако Куприн обретает собственное лицо в литературе, создавая произведения на основе пережитых событий, собственных впечатлений. Так он определяется с литературным стилем, выбирая реализм как лучший способ показать действительность. Произведения Куприна были честными, поэтому не получили признания советской власти. Однако писатель заслужил народное признание.

Основные произведения

Александр Куприн писал рассказы о войне, о любви, о социальных проблемах. Особое место занимают произведения для детей. Настоящий успех автору принесла повесть «Поединок». Стали популярны повести о любви «Олеся» и «Гранатовый браслет».

Последние годы

Куприн провел 17 лет в вынужденной эмиграции во Франции. Только в 1937 году писателю разрешили въезд на территорию России в связи с ухудшением здоровья. В 1938 году Куприна не стало. Его победила страшная болезнь – рак пищевода. Его сочинения продолжают жить и сегодня.

Хронологическая таблица (по датам)

|

Год (годы) |

События |

|

26 августа (7 сентября) 1870 |

Рождение Александра Куприна в городе Наровчате (Россия) в бедной семье мелкого чиновника дворянского происхождения |

|

1874 |

Переезд в Москву |

|

1880-1890 |

Время обучения во 2-ом Московском кадетском корпусе и Александровском юнкерском училище |

|

1889 |

Произведение «Последний дебют» становится первой публикацией Куприна. |

|

1890-1894 |

Военная служба |

|

1894-1897 |

Отставка и переезд в Киев |

|

1898 |

Появление цикла «Полесские рассказы», в которые вошла повесть «Олеся» |

|

1901-1903 |

Переезд в Петербург, знакомство с Антоном Чеховым, Максимом Горьким |

|

1904-1906 |

Выход первого Собрания сочинений |

|

1905 |

Публикация повести «Поединок» |

|

1907-1908 |

Публикация рассказов «Суламифь», «Гамбринус», «Изумруд» |

|

1909-1912 |

Академическая Пушкинская премия. Написание рассказа «Гранатовый браслет» |

|

1914 |

Мобилизация на фронт |

|

1920 |

Эмиграция во Францию |

|

1937 |

Возвращение на Родину |

|

25 августа 1938 |

Куприна не стало из-за тяжелой болезни |

Интересные факты из жизни Александра Куприна

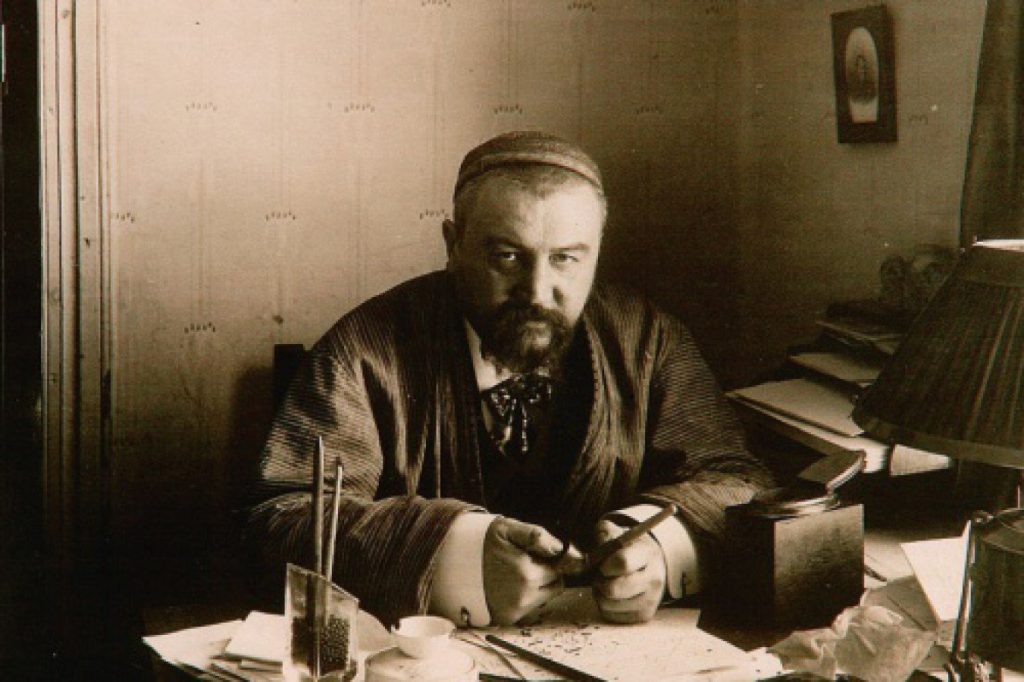

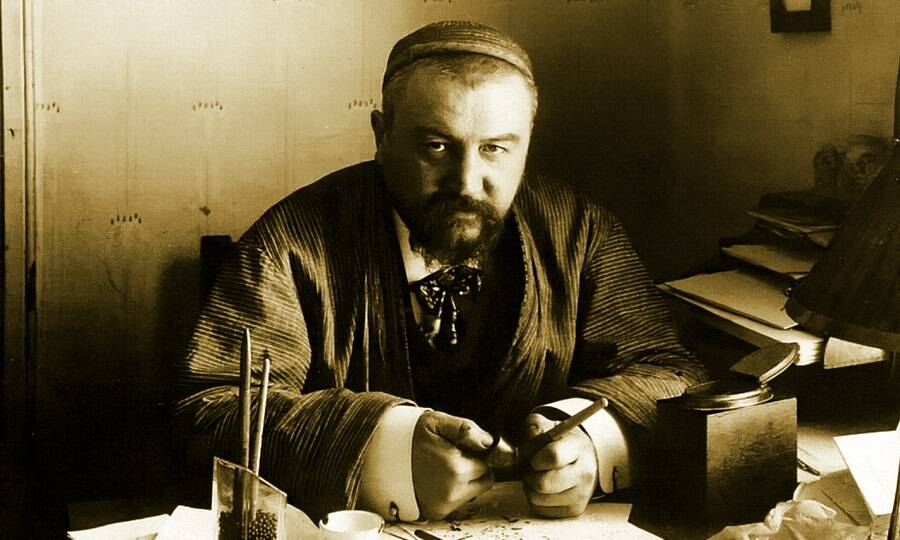

- У писателя по материнской линии были татарские корни. И чтобы быть ближе к этой культуре, он иногда носил татарский халат и тюбетейку.

- Куприн, помимо литературной деятельности, освоил множество других профессий. Он работал в цирке, агентствепо рекламе. Также пробовал свои силы в журналистике, педагогике. Всего он опробовал около 20 профессий.

- Писатель не всегда умел организовать свою деятельность. Однажды жена увидела, что он уснул во время работы – и оставила его без завтрака, чтобы приучить к порядку.

- Куприн имел доброе сердце, сопереживал другим людям. За то, что он спас от расстрела участников Очаковского восстания, ему после поставили памятник.

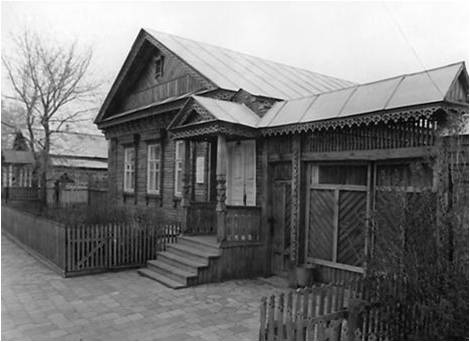

Музей писателя

В городке Наровчат (Пензенская область) в 1981 году был открыт пока что единственный в мире дом-музей Александра Куприна. Дочь знаменитого писателя принимала участие в его открытии.

Фотоматериалы по биографии Куприна

Куприн в годы учебы

Памятник Куприну на родине в Наровчате

Дом в Наровчате, где родился Куприн

Куприн в военные годы

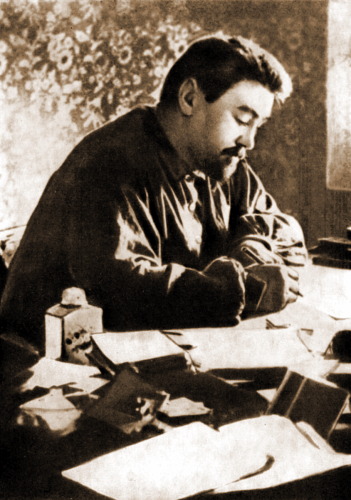

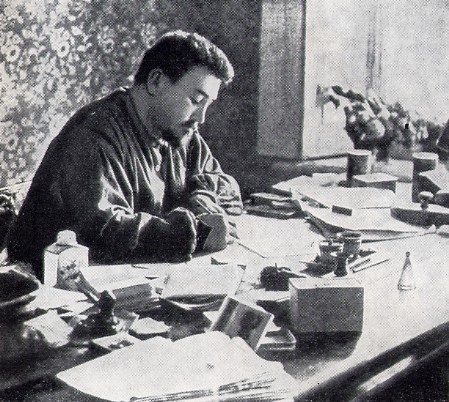

Куприн за рабочим столом

Одна из комнат музея Куприна

Ирина Зарицкая | Просмотров: 23.5k

Александр Куприн как писатель, человек и собрание легенд о его бурной жизни — особая любовь русского читателя, сродни первому юношескому чувству на всю жизнь. Иван Бунин, ревниво относившийся к своему поколению и редко раздающий похвалы, без сомнения, понимал неравноценность всего написанного Куприным, тем не менее называл его писателем милостью Божией.

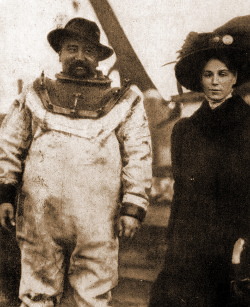

И все же кажется, что по своему характеру Александр Куприн должен был стать не писателем, а скорее одним из своих героев — цирковым силачом, авиатором, предводителем балаклавских рыбаков, конокрадом, или, может быть, усмирил бы свой неистовый нрав где-нибудь в монастыре (кстати, такую попытку он делал). Культ физической силы, склонность к азарту, риску, буйству отличали молодого Куприна. Да и позже он любил помериться с жизнью силами: в сорок три года вдруг начал учиться стильному плаванию у мирового рекордсмена Романенко, вместе с первым русским летчиком Сергеем Уточкиным поднимался на воздушном шаре, опускался в водолазном костюме на морское дно, со знаменитым борцом и авиатором Иваном Заикиным летал на самолете «Фарман». Однако искру Божью, как видно, не погасишь.

Родился Куприн в городке Наровчат Пензенской губернии 26 августа (7 сентября) 1870 года. Отец его, мелкий чиновник, умер от холеры, когда мальчику не исполнилось и двух лет. В семье, оставшейся без средств, кроме Александра, было еще двое детей. Мать будущего писателя Любовь Алексеевна, урожденная княжна Кулунчакова, происходила из татарских князей, и Куприн любил вспоминать о своей татарской крови, даже, было время, носил тюбетейку. В романе «Юнкера» он писал о своем автобиографичном герое: «…бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны, толкавшая его на резкие и необдуманные поступки, выделяла его среди дюжинных юнкеров».

В 1874 году Любовь Алексеевна, женщина, по воспоминаниям, «с сильным, непреклонным характером и высоким благородством», принимает решение переехать в Москву. Там они поселяются в общей палате Вдовьего дома (описан Куприным в рассказе «Святая ложь»). Через два года, из-за крайней бедности, она отдает сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Для шестилетнего Саши начинается период существования на казарменном положении — длиной в семнадцать лет.

В 1880 году он поступает в Кадетский корпус. Здесь мальчик, тоскующий о доме и воле, сближается с преподавателем Цухановым (в повести «На переломе» — Труханов), литератором, который «замечательно художественно» читал воспитанникам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Начинает пробовать свои силы в литературе и подросток Куприн — разумеется, как поэт; кто же в этом возрасте хоть однажды не смял листок с первым стихотворением! Увлекается модной тогда поэзией Надсона. В то же время кадет Куприн — уже убежденный демократ: «прогрессивные» идеи времени просачивались даже сквозь стены закрытого военного училища. Он гневно обличает в рифмованной форме «консервативного издателя» М. Н. Каткова и самого царя Александра III, клеймит «гнусное, страшное дело» царского суда над Александром Ульяновым и его подельниками, покушавшимися на монарха.

К юнкерскому периоду относится и его первое выступление в печати — 3 декабря 1889 года в журнале «Русский сатирический листок» появился рассказ Куприна «Последний дебют». Эта история действительно едва не стала первым и последним литературным дебютом юнкера. Позже он вспоминал, как, получив за рассказ гонорар в размере десяти рублей (для него тогда огромная сумма), на радостях купил матери «козловые ботинки», а на оставшийся рубль помчался в манеж погарцевать на лошади (Куприн очень любил лошадей и считал это «зовом предков»). Через несколько дней журнал с его рассказом попался на глаза кому-то из преподавателей, и юнкера Куприна вызвали к начальству: «Куприн, ваш рассказ?» — «Так точно!» — «В карцер!» Будущему офицеру не полагалось заниматься такими «легкомысленными» вещами. Как любой дебютант, он, конечно, жаждал комплиментов и в карцере прочитал свой рассказ отставному солдату, старому училищному дядьке. Тот внимательно выслушал и сказал: «Здорово написано, ваше благородие! А только понять ничего нельзя». Рассказ и действительно был слабый.

После Александровского училища подпоручик Куприн был направлен в Днепровский пехотный полк, который стоял в Проскурове Подольской губернии. Четыре года жизни «в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза…» («К славе»), многочасовая муштра солдат, мрачные офицерские кутежи да пошловатые романы с местными «львицами» заставили его задуматься о будущем, как задумается о нем герой его знаменитой повести «Поединок» подпоручик Ромашов, мечтавший о военной славе, но после дикости провинциальной армейской жизни решивший выйти в отставку.

Эти годы дали Куприну знание военного быта, нравов местечковой интеллигенции, обычаев полесского села, а читателю подарили впоследствии такие его произведения, как «Дознание», «Ночлег», «Ночная смена», «Свадьба», «Славянская душа», «Миллионер», «Жидовка», «Трус», «Телеграфист», «Олеся» и другие.

В конце 1893 года Куприн подал прошение об отставке и уехал в Киев. К тому времени он был автором повести «Впотьмах» и рассказа «Лунной ночью» (журнал «Русское богатство»), написанных в стиле душещипательной мелодрамы. Он решает всерьез заняться литературой, но эта «дама» не так-то легко дается в руки. По его словам, он вдруг оказался в положении институтки, которую завели ночью в дебри Олонецких лесов и бросили без одежды, пищи и компаса; «…у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских», — напишет он в своей «Автобиографии». В ней же он приводит список профессий, которые пытался освоить, сняв военный мундир: был репортером киевских газет, управляющим при строительстве дома, разводил табак, служил в технической конторе, был псаломщиком, играл в театре города Сумы, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и столярной мастерской, разгружал арбузы, преподавал в училище для слепых, работал на Юзовском сталелитейном заводе (описан в повести «Молох»)…

Этот период завершился выходом в свет небольшого сборника очерков «Киевские типы», который можно считать первой литературной «муштрой» Куприна. За последующие пять лет он совершает довольно серьезный рывок как писатель: в 1896 году публикует в «Русском богатстве» повесть «Молох», где впервые масштабно был показан бунтующий рабочий класс, выпускает первый сборник рассказов «Миниатюры» (1897), куда вошли «Собачье счастье», «Столетник», «Брегет», «Allez!» и другие, затем следуют повесть «Олеся» (1898), рассказ «Ночная смена» (1899), повесть «На переломе» («Кадеты»; 1900).

В 1901 году Куприн приезжает в Петербург довольно известным писателем. Он уже был знаком с Иваном Буниным, который сразу по приезде ввел его в дом Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы популярного литературного журнала «Мир Божий». О ней ходили в Петербурге слухи, будто писателей, выпрашивающих у нее аванс, она запирает в своем кабинете, дает чернила, перо, бумагу, три бутылки пива и выпускает лишь при условии готового рассказа, тут же выдавая и гонорар. В этом доме Куприн нашел свою первую жену — яркую, испанистую Марию Карловну Давыдову, приемную дочь издательницы.

Способная ученица своей матери, она тоже имела твердую руку в обращении с пишущей братией. По крайней мере, за семь лет их брака — время самой большой и бурной славы Куприна — ей удавалось довольно продолжительные периоды удерживать его за письменным столом (вплоть до лишения завтраков, после которых Александра Ивановича клонило в сон). При ней были написаны произведения, выдвинувшие Куприна в первый ряд русских писателей: рассказы «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1904), повесть «Поединок» (1905), рассказы «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни» (1906).

После выхода «Поединка», написанного под большим идейным влиянием «буревестника революции» Горького, Куприн становится всероссийской знаменитостью. Нападки на армию, сгущение красок — забитые солдаты, невежественные, пьяные офицеры — все это «потрафляло» вкусам революционно настроенной интеллигенции, которая и поражение русского флота в русско-японской войне считала своей победой. Эта повесть, без сомнения, написана рукой большого мастера, но сегодня она воспринимается в несколько ином историческом измерении.

Куприн проходит самое сильное испытание — славой. «Это была пора, — вспоминал Бунин, — когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по… ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: „Геть сию же минуту к чертовой матери!“ — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались». Грязные кабаки и дорогие рестораны, нищие бродяги и лощеные снобы петербургской богемы, цыганские певицы и бега, наконец, важный генерал, брошенный им в бассейн со стерлядью… — весь набор «русских рецептов» для лечения меланхолии, в которую почему-то всегда выливается шумная слава, был им перепробован (как тут не вспомнить фразу шекспировского героя: «В чем выражается меланхолия великого духом человека? В том, что ему хочется выпить»).

К этому времени брак с Марией Карловной, видимо, исчерпал себя, и Куприн, не умеющий жить по инерции, с юношеской пылкостью влюбляется в воспитательницу своей дочери Лидии — маленькую, хрупкую Лизу Гейнрих. Она была сиротой и уже пережила свою горькую историю: побывала на русско-японской войне сестрой милосердия и вернулась оттуда не только с медалями, но и с разбитым сердцем. Когда Куприн, не откладывая, объяснился ей в любви, она тут же покинула их дом, не желая быть причиной семейного разлада. Вслед за ней ушел из дома и Куприн, сняв номер в петербургской гостинице «Пале-Рояль».

Несколько недель он мечется по городу в поисках бедной Лизы и, само собой, обрастает сочувствующей компанией… Когда большой его друг и почитатель таланта профессор Петербургского университета Федор Дмитриевич Батюшков понял, что этим безумствам не будет конца, он отыскал Лизу в небольшом госпитале, куда она устроилась сестрой милосердия. О чем он с ней говорил? Может быть, о том, что она должна спасти гордость русской литературы… Неизвестно. Только сердце Елизаветы Морицовны дрогнуло и она согласилась немедленно ехать к Куприну; правда, с одним твердым условием: Александр Иванович должен лечиться. Весной 1907 года они вдвоем уезжают в финский санаторий «Гельсингфорс». Эта большая страсть к маленькой женщине стала причиной создания замечательного рассказа «Суламифь» (1907) — русской «Песни песней». В 1908 году у них рождается дочь Ксения, которая впоследствии напишет воспоминания «Куприн — мой отец».

С 1907 по 1914 год Куприн создает такие значительные произведения, как рассказы «Гамбринус» (1907), «Гранатовый браслет» (1910), цикл рассказов «Листригоны» (1907–1911), в 1912 году начинает работу над романом «Яма». Когда он вышел, критика увидела в нем обличение еще одного социального зла России — проституции, Куприн же считал платных «жриц любви» жертвами общественного темперамента испокон века.

После семнадцатого года Куприн, несмотря на несколько попыток, общего языка с новой властью не нашел (хотя по протекции Горького даже встречался с Лениным, но тот не увидел в нем «четкой идейной позиции») и покинул Гатчину вместе с отступающей армией Юденича. В 1920 году Куприны оказались в Париже.

Во Франции после революции осело около 150 тысяч эмигрантов из России. Париж стал русской литературной столицей — здесь жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Иван Бунин и Алексей Толстой, Иван Шмелев и Алексей Ремизов, Надежда Тэффи и Саша Черный, и многие другие известные писатели. Образовывались всевозможные русские общества, выпускались газеты и журналы… Ходил даже такой анекдот: встречаются на парижском бульваре два русских. «Ну, как тебе здесь живется?» — «Ничего, жить можно, одна беда: слишком много французов».

Первое время, пока еще сохранялась иллюзия унесенной с собой родины, Куприн пытался писать, но дар его постепенно угасал, как и могучее когда-то здоровье, все чаще он жаловался, что работать здесь не может, поскольку привык «списывать» своих героев с жизни. «Прекрасный народ, — высказывался Куприн о французах, — но не говорит по-русски, и в лавочке и в пивной — всюду не по-нашему… А значит это вот что — поживешь, поживешь, да и писать перестанешь».

Самое значительное его произведение эмигрантского периода — автобиографический роман «Юнкера» (1928–1933).

Становился он все более тихим, сентиментальным — непривычным для знакомых. Иногда, правда, все же давала себя знать горячая купринская кровь. Как-то писатель возвращался с друзьями из загородного ресторана на такси, заговорили о литературе. Поэт Ладинский назвал «Поединок» лучшей его вещью. Куприн же настаивал, что лучшее из всего им написанного — «Гранатовый браслет»: там есть высокие, драгоценные чувства людей. Ладинский назвал эту историю неправдоподобной. Куприн рассвирепел: «„Гранатовый браслет“ — быль!» и вызвал Ладинского на дуэль. С большим трудом удалось его отговорить, катая всю ночь по городу, как вспоминала Лидия Арсеньева («Дальние берега». М.: «Республика», 1994).

Видимо, с «Гранатовым браслетом» у Куприна действительно было связано что-то очень личное. На исходе жизни он и сам стал походить на своего героя — состарившегося Желткова. «Семь лет безнадежной и вежливой любви» Желтков писал безответные письма княгине Вере Николаевне. Постаревшего Куприна часто видели в парижском бистро, где он сидел один за бутылкой вина и писал любовные письма к малознакомой женщине. В журнале «Огонек» (1958, № 6) было опубликовано стихотворение писателя, возможно, сочиненное в ту пору. Там есть такие строки:

И никто на свете не узнает,

Что годами, каждый час и миг,

От любви томится и страдает

Вежливый, внимательный старик.

Перед отъездом в Россию в 1937 году он уже мало кого узнавал, да и его почти не узнавали. Бунин пишет в своих «Воспоминаниях»: «…я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног…»

Когда жена увезла Куприна в Советскую Россию, русская эмиграция его не осуждала, понимая — он едет туда умирать (хотя такие вещи воспринимались в эмигрантской среде болезненно; говорили же, к примеру, что Алексей Толстой просто сбежал в «Совдепию» от долгов и кредиторов). Для советского правительства это была политика. В газете «Правда» от 1 июня 1937 года появилась заметка: «31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале А. И. Куприна встречали представители писательской общественности и советской печати».

Поселили Куприна в подмосковном доме отдыха для писателей. В один из солнечных летних дней в гости к нему приехали матросы-балтийцы. Александра Ивановича вынесли в кресле на лужайку, где матросы пели для него хором, подходили, пожимали руку, говорили, что читали его «Поединок», благодарили… Куприн молчал и вдруг громко заплакал (из воспоминаний Н. Д. Телешова «Записки писателя»).

Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 года в Ленинграде. В последние эмигрантские годы он часто говорил, что умирать нужно в России, дома, как зверь, который уходит умирать в свою берлогу. Хочется думать, что он ушел из жизни успокоенный и примиренный.

Александр Иванович Куприн

В биографии классика русской литературы Александра Ивановича Куприна затейливо переплелись масштабные события истории нашей Родины, происходящие на стыке эпох. Отличительными чертами его произведений стали чётко очерченные сюжетные линии, тщательная прорисовка персонажей и фона событий, что делает писателя одним из непревзойдённых мастеров реализма.

Детство и юность Александра Куприна

Родился Александр Куприн 26 августа (7 сентября) 1870 года в Наровчате к северо-западу от Пензы – небольшом уездном городке, ныне утратившем этот статус. У Ивана Ивановича Куприна, мелкого чиновника из потомственных дворян, и его супруги Любови Алексеевны Кулунчаковой, происходившей из обедневшего татарского княжеского рода, это был шестой и последний ребёнок. Трое старших братьев и сестёр Александра умерли в младенчестве.

В 1871 году, когда будущему писателю едва исполнился год, от чумы скончался его отец, и семейство осталось практически без средств к существованию. В 1874 году Л.А. Куприна перебралась с детьми в Москву. Там ей удалось за счёт казны устроить старших дочерей в пансион, сама же она поселилась с сыном во вдовьем доме. Два подобных учреждения, созданных для содержания неимущих супругов государственных служащих и их детей, имелись на тот момент в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1876 году в возрасте шести лет мальчика отдали в московский Разумовский пансион для детей-сирот, и детство Александра Куприна закончилось. В 1880 году он начал учёбу во 2-й Московской военной гимназии, а в 1887 году его приняли в Александровское военное училище, выпускавшее пехотных офицеров. Окончив его в 1890 году, молодой человек получил погоны подпоручика н начал службу в 46-м Днепровском пехотном полку, расквартированном в Проскурове Подольской губернии.

Зрелые годы

Прослужив четыре года, Куприн понял, что армейская стезя не для него, и вышел в отставку. Этому способствовала и неудачная попытка поступления в академию генштаба. Сразу по окончании службы Александр уехал в Киев, но там не задержался и меньше чем через год перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. Не имевший ни образования, ни профессии, пригодной для жизни вне казармы, А.И. Куприн закономерно не мог закрепиться где-то на одном месте. Помогла случайность. Начинающий автор познакомился с И.А. Буниным – на то время уже известным писателем с обширным связями в литературных кругах.

Именно Бунин помог Куприну найти первое постоянное место работы. Александр начал работать секретарём в петербуржском научно-популярном издании «Журнал для всех». Невысокая должность подразумевала и небольшой доход, но на скромную жизнь жалованья хватало. Главное же, у Куприна оставалось время для собственного литературного творчества, которое вскоре начало приносить весьма ощутимые гонорары.

В 1909 году Александр Куприн с семьёй переехал в Гатчину, уютный маленький город неподалёку от Санкт-Петербурга. Но спокойная жизнь продолжалась не долго – наступил август 1914 года, началась Первая мировая война. Отставной офицер не смог остаться в стороне от происходящего. В его доме был развернут небольшой госпиталь, сам же писатель неоднократно печатался в прессе с призывами к согражданам активнее подписываться на военные займы, приближающие победу русского оружия. В конце 1914 года Куприна мобилизовали в действующую армию, где он получил должность командира пехотной роты в ополчении. Его часть стояла в Финляндии. Летом 1915 года писателя демобилизовали по состоянию здоровья, и он вернулся к семье в Гатчину.

Смену власти в России и отречение от престола династии Романовых Куприн принял с большим энтузиазмом. Почти сразу после революции писатель обратился к В.И. Ленину с предложением учредить специально для крестьянства газету «Земля». Ленину идея понравилась, и он одобрил начинание, однако проект «лёг под сукно» на столе главы Моссовета Л.Б. Каменева.

Вскоре Куприн разочаровался в новой власти. Когда в стране началась гражданская война, и белые заняли Гатчину, писатель записался к ним добровольцем и в чине поручика редактировал армейскую газету. После победы большевиков эмигрировал. Первые годы после отъезда с родины Куприн жил в Финляндии, а затем, когда там усилились антирусские настроения, перебрался во Францию. Александр Иванович продолжал писать и в эмиграции, но добиться каких-либо весомых успехов ему не удалось. Семья Куприна бедствовала, а сам он в попытках справиться с тяжёлой депрессией искал утешение в алкоголе. Увы, выпивка подрывала здоровье, но не помогала.

После нескольких лет раздумий Куприн решил, что пора возвращаться домой. В 1936 году через советского полпреда он обратился напрямую к И.В. Сталину и наркому НКВД Н.И. Ежову. Возвращение великого русского писателя рассматривалось на Политбюро ЦК ВКП(б) и получило практически единогласное одобрение. В мае 1937 года Куприн с женой вернулся в СССР. В Ленинграде ему выделили квартиру в новом доме, но дни писателя уже были сочтены.

Творчество

Первые опыты будущего классика в литературе отмечены ещё в подростковом возрасте, во время учёбы в гимназии. Творчество Куприна началось с лирики, но первая большая книга стихов осталась не опубликованной. Больше юноше повезло с прозой: первый же рассказ 19-летнего Александра под названием «Последний дебют» вышел в 1889 году в журнале «Русский сатирический листок», однако затем последовал значительный перерыв до 1892–1893 гг., когда были опубликованы повесть «Впотьмах», рассказы «Психея» и «Лунной ночью».

После выхода в отставку Куприн на некоторое время практически перестал писать, поглощённый заботами о выживании, но с получением стабильной работы возобновил литературную деятельность. Во второй половине 1890-х гг. он написал целый цикл рассказов, которые охотно печатали литературные журналы Санкт-Петербурга и Москвы.

Пик литературной карьеры Александра Куприна пришёлся на самое начало XX века. В 1903 году вышел рассказ «Белый пудель», ставший классикой детской литературы, в 1907 году был напечатан «Гамбринус», посвящённый воспоминаниям писателя о жизни в Одессе. В 1905 году вышла повесть «Поединок», которая стала одной из самых известных работ Александра Ивановича и оказалась настоящим событием в культурных слоях столицы, вызвав многочисленные обсуждения. В те же годы были написаны ещё несколько работ, заслуженно ставших известными – «Гранатовый браслет», «Жидкое солнце», рассказы о животных.

В 1915 году вышла повесть «Яма», ставшая для современников А.И. Куприна самой противоречивой работой писателя. В ней он описал быт и нравы публичного дома – настолько натуралистично, что повесть забросали критическими рецензиями, а первый тираж полиция изъяла из продажи в связи с обвинениями в порнографии. Так же закончилась и попытка публикации на немецком языке, а издателя в Германии вообще привлекли к уголовной ответственности.

В 1917 году Куприн отошёл от привычного реализма и написал наполненную мистическими образами повесть «Звезда Соломона». В ней Александр Иванович творчески переосмысливал классической сюжет о Мефистофеле и Фаусте.

В эмиграции А.И. Куприн продолжал продуктивно работать: в 1920–1934 гг., помимо многочисленных рассказов, у него вышли философская притча «Синяя звезда» и повести «Юнкера», «Колесо времени», «Купол святого Исаакия Далматского» и «Жанета». Но, несмотря на объёмы написанного и благожелательные отклики критиков и читателей, у Куприна на фоне трудного материального положения и пошатнувшегося здоровья начались депрессия и творческий кризис. Не смог он по-настоящему вернуться к литературе и после приезда на родину.

Несмотря на многочисленные пробы пера в околомистическом направлении, жанром, который прославил писателя, стал критический реализм. Идеи романтизма были ему чужды. В каждом своём произведении Александр Куприн старался, в первую очередь, максимально воспроизвести нравы и быт окружающего общества. Из реальной жизни брались не только детали, но и сюжеты, которые, разумеется, творчески перерабатывались. В тщательном переносе нюансов и подробностей и заключался главный талант писателя.

Семья и личная жизнь Александра Куприна

Первой супругой писателя в 1902 году стала 21-летняя Мария Карловна Давыдова, падчерица известного в Петербурге виолончелиста К.Ю. Давыдова. Брак, в котором через год родилась дочь Лидия, продлился недолго. В 1907 году Куприн ушёл от жены к выросшей в семье Давыдовых дочери венгерского эмигранта Елизавете Морицевне Гейнрих.

Получить разрешение на развод от первой супруги и оформить новый брак Куприну удалось лишь в 1909 году. В этом союзе родились ещё две дочери – Ксения, ставшая актрисой, и Зинаида, умершая в три года от воспаления лёгких. Елизавета Куприна пережила супруга на четыре года и покончила собой в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Единственный внук Куприна Алексей Егоров, родившийся у дочери от первого брака Лидии, умер молодым от полученных на фронте ран вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Прямых потомков у писателя не осталось.

Смерть

Ещё до принятия решения о возвращении в Россию Куприн основательно подорвал здоровье неумеренным употреблением алкоголя. Следом начались проблемы со зрением. Писатель очень надеялся, что возвращение из эмиграции на родную землю поможет ему оправиться и вернуться к полноценной творческой жизни, но чуда не случилось.

Через год после возвращения, посетив военный парад на Красной площади, Куприн вернулся в Ленинград с воспалением лёгких. В ходе обследования врачи обнаружили у него рак пищевода в неоперабельной стадии. Именно онкология и стала причиной смерти Александра Ивановича Куприна, наступившей 25 августа 1938 года. Похоронен знаменитый писатель в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волковского кладбища, по соседству с И.С. Тургеневым.

Библиография Александра Куприна

Повести и романы:

Впотьмах (1892)

Молох (1896)

Прапорщик армейский (1897)

Олеся (1898)

На переломе (Кадеты) (1900)

Поединок (1905)

Суламифь (1908)

Яма (1909–1915)

Гранатовый браслет (1910)

Жидкое солнце (1913)

Звезда Соломона (1917)

Купол св. Исаакия Далматского (1928)

Колесо времени (1929)

Юнкера (1928–1932)

Жанета (1933)

Рассказы:

Последний дебют (1889)

Психея (1892)

Лунной ночью (1893)

Дознание (1894)

Славянская душа (1894)

Куст сирени (1894)

Негласная ревизия (1894)

К славе (1894)

Безумие (1894)

На разъезде (1894)

Аль-Исса (1894)

Забытый поцелуй (1894)

О том, как профессор Леопарди ставил мне голос (1894)

Воробей (1895)

Игрушка (1895)

В зверинце (1895)

Просительница (1895)

Картина (1895)

Страшная минута (1895)

Мясо (1895)

Без заглавия (1895)

Ночлег (1895)

Миллионер (1895)

Пиратка (1895)

Лолли (1895)

Святая любовь (1895)

Локон (1895)

Столетник (1895)

Жизнь (1895)

Странный случай (1896)

Бонза (1896)

Ужас (1896)

Наталья Давыдовна (1896)

Полубог (1896)

Блаженный (1896)

Кровать (1896)

Сказка (1896)

Кляча (1896)

Чужой хлеб (1896)

Друзья (1896)

Марианна (1896)

Собачье счастье (1896)

На реке (1896)

Сильнее смерти (1897)

Чары (1897)

Каприз (1897)

Первенец (1897)

Нарцисс (1897)

Брегет (1897)

Первый встречный (1897)

Путаница (1897)

Чудесный доктор (1897)

Барбос и Жулька (1897)

Детский сад (1897)

Allez! (1897)

Одиночество (1898)

Лесная глушь (1898)

Ночная смена (1899)

Счастливая карта (1899)

В недрах земли (1899)

Дух века (1900)

Погибшая сила (1900)

Тапёр (1900)

Палач (1900)

Сентиментальный роман (1901)

Осенние цветы (1901)

По заказу (1901)

Поход (1901)

В цирке (1901)

Серебряный волк (1901)

На покое (1902)

Болото (1902)

Трус (1903)

Конокрады (1903)

Как я был актёром (1903)

Белый пудель (1903)

Корь (1903)

Вечерний гость (1904)

Мирное житие (1904)

Угар (1904)

Жидовка (1904)

Брильянты (1904)

Пустые дачи (1904)

Белые ночи (1904)

С улицы (1904)

Чёрный туман (1905)

Жрец (1905)

Тост (1905)

Штабс-капитан Рыбников (1905)

Хорошее общество (1905)

Искусство (1906)

Убийца (1906)

Река жизни (1906)

Счастье (1906)

Легенда (1906)

Демир-Кая (1906)

Обида (1906)

Бред (1907)

Изумруд (1907)

Мелюзга (1907)

Слон (1907)

Сказочки (1907)

Механическое правосудие (1907)

Исполины (1907)

Гамбринус (1907)

Морская болезнь (1908)

Свадьба (1908)

Последнее слово (1908)

Ученик (1908)

Мой паспорт (1908)

Бедный принц (1909)

По-семейному (1910)

Леночка (1910)

В клетке зверя (1910)

В трамвае (1910)

Телеграфист (1911)

Начальница тяги (1911)

Королевский парк (1911)

Белая акация (1911)

Травка (1912)

Чёрная молния (1912)

Анафема (1913)

Слоновья прогулка (1913)

Капитан (1913)

Светлый конец (1913)

Чёрная молния (1913)

Святая ложь (1914)

Гоголь-моголь (1915)

Запечатанные младенцы (1915)

Фиалки (1915)

Сапсан (1916)

Груня (1916)

Канталупы (1916)

Сашка и Яшка (1917)

Храбрые беглецы (1917)

Скворцы (1917)

Пегие лошади (1918)

Гусеница (1918)

Царский писарь (1918)

Последний из буржуев (1919)

Лимонная корка (1920)

Сказка (1920)

Однорукий комендант (1923)

Судьба (1923)

Пощёчина (1924)

Ю-ю (1925)

Дочь великого Барнума (1926)

Синяя звезда (1927)

Пуделиный язык (1927)

Инна (1928)

Завирайка (1928)

Тень императора (1928)

Скрипка Паганини (1929)

Ольга Сур (1929)

Геро, Леандр и пастух (1929)

Соловей (1929)

Потерянное сердце (1931)

Ночная фиалка (1933)

Блондель (1933)

Последние рыцари (1934)

Ральф (1934)

Пьесы и киносценарии:

Клоун (1897)

Грань столетия (1900) (с М.Н. Киселёвым)

На покое» (1909) (с А.И. Свирским)

Лейтенант фон Пляшке (1914)

Через десять лет (1920)

Публичный торг (1921)

Рахиль (1922)

Обложка: Портрет А.И. Куприна работы художника А.Н. Яр-Кравченко, 1953 год. Источник: https://knigabook.com

Писатель Александр Куприн: Wikipedia Яркими реалистичными произведениями прославился Александр Куприн. Писатель освоил более десятка профессий, получил военный опыт на фронтах Первой мировой войны. Все это стало бесценным материалом для тем, сюжетов и характеров героев его произведений. Краткая биография поможет поближе познакомиться с этой уникальной личностью.

Александр Куприн — биография

Александр Куприн — видный представитель отечественной литературы, писатель, переводчик, в течение всего периода творческой деятельности работавший в жанре реалистической прозы.

Ему были чужды идеи романтизма, в своем творчестве он старался максимально точно отразить быт и нравы современного ему общества. Критический реализм стал тем жанром, который прославил писателя на века.

Мужчина старался искать сюжеты для своих произведений в реальной жизни. У него получалось описать события, которые происходили на самом деле в усеченном и художественно переработанном виде так, чтобы передать все оттенки ситуации в деталях. В этом был основной талант прозаика и его признавали многие современники. Хотя реальная слава пришла к Куприну гораздо позже.

Несмотря на природный талант, жизнь А. И. Куприна нельзя назвать простой. У прозаика была трудная судьба. Большую часть своей истории он провел в пути, странствиях.

После того, как случилась революция, которая перевернула все с ног на голову, Куприн был вынужден уехать. Но жизнь за границей не принесла ему ничего кроме нищеты и безвестности. Даже после возвращения ситуация не изменилась. Проблемы были и в личной жизни.

Настоящая известность к писателю пришла уже после смерти. Сейчас прозаик считается одним из наиболее влиятельных и интересных литераторов российского происхождения.

Содержание

Биография

Александр Иванович Куприн – знаменитый писатель, классик русской литературы, наиболее значительными произведениями которого являются «Юнкера», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и «Белый пудель». Также высоким искусством считаются короткие рассказы Куприна о русском быте, об эмиграции, о животных.

Александр родился в уездном городе Наровчате, который расположен в Пензенской области. Но детство и юность писателя прошли в Москве. Дело в том, что отец Куприна, потомственный дворянин Иван Иванович умер через год после его рождения. Матери Любови Алексеевне, также происходящей из знатного рода, пришлось перебираться в крупный город, где ей было значительно проще дать сыну воспитание и образование.

Уже в 6 лет Куприна определили в Московский Разумовский пансион, который действовал по принципу сиротского интерната. Через 4 года Александра перевели во Второй Московский кадетский корпус, по окончании которого юноша поступает в Александровское военное училище. Выпускался Куприн в чине подпоручика и служил ровно 4 года в Днепровском пехотном полку.

После отставки 24-летний молодой человек уезжает в Киев, затем в Одессу, Севастополь и другие города Российской Империи. Проблема была в том, что у Александра отсутствовала какая-либо гражданская специальность. Только после знакомства с Иваном Буниным ему удается найти постоянную работу: Куприн отправляется в Санкт-Петербург и устраивается в «Журнал для всех». Позднее он обустроится в Гатчине, где во время Первой мировой войны за свой счет будет содержать военный госпиталь.

Александр Куприн с энтузиазмом воспринял отречение от власти царя Николая II. После прихода большевиков даже лично обращался к Владимиру Ленину с предложением издавать специальную газету для деревни «Земля». Но вскоре, увидев, что новая власть навязывает стране диктатуру, полностью разочаровался в ней.

Именно Куприну принадлежит уничижительное название Советского Союза – «Совдепия», которое прочно войдет в жаргон. Во время гражданской войны примкнул добровольцем к Белой армии, а после крупного поражения уехал за границу – сначала в Финляндию, а затем во Францию.

К началу 30-х годов Куприн погряз в долгах и не мог обеспечивать своей семье даже самого необходимого. К тому же писатель не нашел ничего лучше, как искать выход из сложной ситуации в бутылке. В итоге единственным решением стало возвращение на родину, которое в 1937 году поддержал лично Иосиф Сталин.

Детство и юность

Будущий писатель Куприн Александр Иванович родился 7 сентября 1870 года по новому стилю (по старому — 26-го августа) в небольшом поселении Наровчат, которое располагалось в районе современной Пензенской области и было ничем не примечательным даже для своего периода.

Писателей или просто творческих людей в семье Куприна не было. По крайней мере, среди известных родственников. Отец происходил из аристократической среды. Был потомственным дворянином.

На момент рождения молодого человека служил в должности небольшого чиновника, чем и зарабатывал на жизнь и мог прокормить семью.

Мать Александра Ивановича звали Любовь Куприна (в девичестве — Кулунчакова). По сведениям биографов, была не менее знатного происхождения. В ее роду были татарские князья.

Александр Куприн был не единственным ребенком в семье. Помимо него у пары появилось еще пятеро детей. Однако по трагическому стечению обстоятельств трое из них умерли еще в младенчестве.

Таким образом, на момент более-менее осознанного возраста у Куприна помимо матери осталось еще двое близких родственников.

Детство Куприна было тяжелым и по большей части беспросветным. В 1871 отец семейства умер, едва мальчику исполнился год. Ситуация стала хуже некуда. И в финансовом, и в моральном плане. Родственники едва сводили концы с концами.

Через несколько лет мать приняла решение перебраться в Москву, чтобы хоть как-то обеспечить детей всем необходимым. В 1874 семья переезжает из родного города.

Двух дочерей, сестер Александра Куприна женщина смогла устроить в казенные пансионаты, на полное попечение государства. Сама же сумела добиться места во вдовьем доме. На тот момент эти учреждения были созданы только в Москве и Петербурге.

Казенные дома содержали неимущих супругов государственных служащих и их детей пока те не могли найти себе достойного места.

В результате мать Куприна вместе с сыном поселилась в подобном учреждении и тут осела. Спустя еще некоторое время, когда мальчику исполнилось 6 лет, он поступил в Разумовский пансион. Это учебное заведение считалось приютом для круглых сирот, что было необычно.

После получения начального образования, молодой человек поступил в Московский кадетский корпус. А еще через некоторое время стал курсантом военного училища.

Карьера молодого человека началась сразу после окончания этого заведения. Он выпустился в чине подпоручика. Четыре следующих года отдал действительной службе в одном из пехотных полков Российской Империи.

Бытность курсантом сыграла большую роль в формировании Куприна Александра Ивановича как личности и как писателя: в будущем прозаик охарактеризовал особенности жизни и учебы, взаимоотношений в военных заведениях в своих наиболее знаменитых произведениях.

В тот период молодой человек уже владел пером и довольно профессионально писал. В 24 неполных года А.И. Куприн вышел в отставку и официально закончил службу в войсках. После этого он переехал в Киев.

Не прошло и года, как молодой человек перебрался в Одессу. А затем его путь лежал в Севастополь. Нигде недавний военный не мог найти себе места. Перебирался из одного населенного пункта в другой.

Причиной тому было отсутствие гражданской профессии. Кроме военной службы молодой человек ничего не видел. А после отставки — ничего другого и не мог, потому как не получил образования.

Помощь пришла с неожиданной стороны. По счастливой случайности чуть ранее Куприн познакомился с Иваном Буниным. На тот момент уже известным литератором, который имел кое-какой вес в творческих кругах.

По его приглашению молодой Куприн переезжает в Санкт-Петербург. Здесь будущий писатель устраивается в научно-популярное издание под названием «Журнал для всех» и работает секретарем. Должность была скромной, но денег приносила достаточно, чтобы вести хоть какое-то умеренное существование.

Именно благодаря этому Куприн сумел сосредоточиться на собственном литературном творчестве. Хотя времени было не так много.

В 1909 мужчина переехал в Гатчину вместе со своей семьей. Но спокойная жизнь продолжалась недолго — грянула Первая Мировая Война.

Как только начались боевые действия, Куприн не остался в стороне от событий. В патриотическом порыве он отдал собственный дом под госпиталь для раненых солдат. Активно печатался в газетах с призывами граждан страны брать военные займы, чтобы покрывать нужды армии.

В 1914 году Александр Иванович был мобилизован и отправлен командиром пехотной роты в ополчение, которое располагалось в Финляндии. Однако служить ему долго не пришлось — Куприн был слаб здоровьем. Потому через год был демобилизован и отозван из действующих войск и вернулся в родную Гатчину.

К концу десятых годов 20-го века случается революция, которая переворачивает всю Империю с ног на голову и ставит точку в монархическом строе.

Отречение Николая от престола мужчина воспринимает восторженно, поскольку несмотря на дворянское происхождение, писатель всегда отличался прогрессивными идеями и видел будущее страны совсем другим.

На волне воодушевление писатель предлагает вождю революции В.И. Ленину начать издание периодической газеты для крестьян под названием «Земля». Тот одобрил начинание, однако глава Моссовета Каменев загубил эту идею, поставив крест на инициативе литератора.

После трагических событий, к которым большевики приложили руку, Куприн разочаровался в новом руководстве и курсе страны. Он отчетливо понял, что государство движется от всевластия монарха к еще более кровавой и варварской диктатуре, которая не имели ничего общего с идеями о воле народа.

Литератор стал автором нового термина, который уничижительно, хотя и очень тонко описывал СССР, каким его видела творческая интеллигенция того времени — Совдепия. Слово прочно вошло в жаргон прогрессивной части населения.

Очень скоро А. Куприн занял открытые проимперские позиции. Как только началась гражданская война, писатель добровольцем ушел в Белую армию. Открыто поддерживал генералов, увековечивал их действия в прозе.

Как только движение против большевиков потерпело поражение, Куприн был вынужден бежать из страны. Новым пристанищем прозаика стала Финляндия, а затем Франция.

Несмотря на большой талант и даже некоторый успех за пределами родных краев, Александр Иванович так и не нашел своего места на чужбине.

Семья Куприна влачила нищенское существование. Денег не хватало даже на самое необходимое. Результатом этого оказалась затяжная и глубокая депрессия писателя. Утешение он стал искать в бутылке.

Пристрастие к алкоголю и неуемные возлияния в будущем сыграли с литератором дурную шутку, поставив точку в его жизни.

Несколько лет Куприн еще пытался найти своей место в эмиграции. Но в результате ничего не вышло. В отчаянии писатель подал прошение на имя высшего руководства Советского Союза с тем, чтобы вернуться на родную землю.

Чиновники во главе со Сталиным рассматривали его довольно долго. В результате почти единогласным решением партийной верхушки литератору милостиво позволили вернуться.

Зрелые годы

В 24 года Куприн вышел в отставку. После этого начинается его «путешествие» по стране. Александр Иванович не задерживался надолго ни в одном городе, перепробовал много профессий. Он переехал сначала в Киев, затем в Севастополь, Одессу.

Найти постоянное место работы Куприну помог Иван Бунин. Он посоветовал Александру перебраться в Санкт-Петербург, где для писателя нашлось место секретаря в редакции издания «Журнал для всех». В 1911 г. Куприн переехал в Гатчину, где во время Первой мировой войны на свои деньги открыл военный госпиталь.

Когда Николай II отказался от престола, Александр Иванович воспринял, как должное. Он проникся симпатией к большевистской власти, неоднократно обращался к Владимиру Ленину с предложениями. Одним из которых было учреждение печатного издания для жителей села.

Прозрение пришло слишком быстро, литератор оказался разочарован диктатурой нового правительства. В 1917-1922 гг. Куприн ушел воевать за белых. Когда антисоветская армия потерпела поражение, литератор перебрался в Финляндию, через год переехал во Францию.

В 30-х годах Александр Иванович находился в бедственном положении. У него не было возможности обеспечивать семью, имел большие денежные задолженности. Куприн начал искать утешение в алкоголе. Помыкавшись по белому свету, писатель решил вернуться домой.

Творчество

Творческая биография Александра Куприна началась еще в конце 80-х годов, когда молодой человек учился и получал военную специальность. Пробой пера литератора стала книга стихов. Однако по непонятным причинам они так и не были изданы.

Первым произведением в творческом списке Куприна стала повесть «Последний дебют», которую издали в журнале «Русский сатирический листок». Примерно в те же годы выходит одно из наиболее известных произведений русского литератора — «Кадеты» или «На переломе».

В 90-е годы активность Александра Ивановича на литературном поприще становится более высокой. Он работает в малых жанрах, набивает руку и нарабатывает практический опыт в прозе. Из-под его пера выходили произведения «Дознание», «Лунной ночью».

Пробует писатель свои силы и в повестях. Среди его творческого наследия этого периода можно назвать произведение «Впотьмах». Были среди и рассказы на военную тематику. Например, «Поход» или «Ночная смена».

После выхода в отставку и попыток найти место в гражданской жизни, писатель временно сбавляет обороты. Хотя свое занятие не забрасывает.

После удачного знакомства с Буниным и получения стабильной должности в периодическом издании Петербурга, дела идут в гору. У молодого человека появляется больше времени на то, чтобы писать. Из-под пера литератора выходят произведения «Белый Пудель», «Конокрады» и «Болото», которые охотно печатают местные журналы.

Уже в 1905 году Александр Куприн выпускает повесть «Поединок». Это произведение становится очень популярным. Его воспринимают как настоящее событие культурной жизни Петербурга.

Были в истории писателя этого периода и произведения небольших форм. Рассказы «Гамбринус», «Река жизни» и еще несколько публика воспринимает тепло.

В спокойные годы, когда первая революция отгремела, а вторая только назревала, Куприн пишет еще несколько популярных в среде читателей произведений, в их числе «Гранатовый браслет», «Суламифь».

Уже в этот момент Александр Иванович нащупал сферу своих творческих интересов и работал в собственной нише. Его произведения считались крупным и серьезным пополнением литературной копилки.

В 1915 году выходит самое спорное детище Куприна под названием «Яма». Но срок его был короток. В этой повести прозаик описывал быт и нравы публичного дома. Жизнь проституток была охарактеризована настолько ярко, что произведение подверглось осуждению практически сразу.

Были попытки издания немецком языке, но это плохо закончилось для инициатора, которого обвинили в распространении порнографии.

Буквально через 2 года мужчина пробует себя в непривычной ипостаси. Из-под его пера выходит повесть «Звезда Соломона». Произведение было творческим переосмыслением классического сюжета о Фаусте и Мефистофеле. Оно было полно мистики, хотя упор делался на другие вещи.

После того, как началась гражданская война, Куприн вновь вернулся к привычной для себя тематике. Он увековечил события похода Юденича на Петроград в произведении «Собор Св. Исаакия Далматского».

Уже будучи в эмиграции писатель старался продолжить работу. Творчество Куприна в новый период запомнилось повестью «Юнкера» и еще несколькими произведениями. Несмотря на продуктивность, у писателя намечался творческий кризис из-за тяжелого материального положения.

Александр Иванович Куприн. Юнкера. аудиокнига.

После возвращения в родные края Куприн уже не мог работать из-за состояния здоровья. Жить ему оставалось недолго.

Литература, книги

Понемногу Куприна начинают печатать. Тема армии часто появляется в его первых рассказах. Взяв отставку, Александр Иванович уезжает в Киев. Ему трудно начать гражданскую жизнь, так как он с самого детства был готов только к военной службе. Писатель подробно изучил жизнь офицера, теперь он также с удовольствием постигает все профессии, которые смогут ему пригодиться в обычной жизни.

Куприн много путешествовал и продолжал писать. В этот период биографии появляется его удивительная повесть «Олеся». Александр Иванович попадает в круг писателей, знакомство с которыми определило выбор Куприна в пользу литературного творчества.

Здоровье Куприна постепенно стало ухудшаться, и он предпринимает поездку в Гельсингфорс для лечения. Благополучно вернувшись на Гатчину, писатель стал редактором нескольких газет. Тяжело переживал Куприн приход к власти большевиков, но продолжал заниматься литературным творчеством. Он так и не смог принять новую власть, попал в тюрьму, через 3 дня был освобождён. Когда власть захватила на Гатчине белая армия, решил вспомнить свою военную жизнь и ушёл поручиком и редактором газеты в армию Краснова.

Красная армия нанесла поражение красновцам, Куприн на 6 месяцев вынужден был покинуть Россию, уехав в Хельсинки, потом переехал в Париж. На 10 лет семье Куприна хватило денег жить безбедно, но потом появились долги. Писатель впервые ощутил, что такое бедность. Не спасали его литературные гонорары, писатель начал злоупотреблять алкоголем. Куприн стал хуже видеть, испортился почерк. Оставалось только одно – вернуться на Родину.

Личная жизнь

Александр Иванович был женат несколько раз. Его первой супругой стала Мария Карловна Давыдова. В браке на свет появилась дочь Лидия Куприна. Век девушки был недолог. Она скончалась в возрасте 21-го года.

Супружеская жизнь продлилась 5 лет. После чего закончилась разводом.

Вскоре мужчина встретил Елизавету Морицовну Гейнрих. С ней писатель долгое время жил без официальной регистрации. Пара сочеталась браком только в 1909 году. От этого союза на свет появились дочери Зинаида и Ксения. Первая умерла в ранние годы от инфекции. Вторая же пошла по творческому пути и прославилась как актриса и модель.

Пару разлучила смерть Куприна. Спустя несколько лет в блокадном Ленинграде погибла и сама супруга писателя. Она не выдержала тягот военного времени и покончила с собой.

На момент Великой Отечественной и ее завершения род Куприна практически прервался.

Единственным потомком писателя был Алексей Егоров, который умер от полученных ранений в одном из госпиталей. Детей у него не было, что и поставило точку в истории рода писателя.

О жизни и творчестве

- Афанасьев, В. Н. Александр Иванович Куприн : критико-биографический очерк / В. Афанасьев. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : Художественная лит., 1972. — 175 с., [1] л. портр.

- Берков, П. Н. Александр Иванович Куприн : критико-биогр. очерк. — Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. — 194 с., 5 л. портр.; 20 см. — (Научно-популярная серия/ Акад. наук СССР).

- Волков А. Творчество А. И. Куприна / А. Волков. — 2-е изд. — Москва : Худож. лит., 1981. — 360 с.

- Крутикова Л. В. А. И. Куприн : [критико-биогр. очерк] / Л. В. Крутикова. — Ленинград : Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1971. — 116 с. — (Б-ка словесника).

- Кулешов Ф. Творческий путь А. И. Куприна, 1883–1907 / Ф. И. Кулешов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : Изд-во БГУ, 1983. — 351 с.

- Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости / [вступ. статья В. Г. Лидина] ; [примеч. Л. И. Давыдовой]. — [Расшир. и доп. изд.]. — [Москва] : Худож. лит., 1966. — 384 с., 8 л. ил. — (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. В. В. Григоренко и др.).

- Купринская энциклопедия / Межрегиональная общественная организация «Лермонтовское общество» [и др.] ; автор проекта и главный редактор Т. А. Кайманова. — Пенза : Лермонтовское о-во, 2016. — 851 с.

- Миленко В. Д. Куприн : Возмутитель спокойствия / Виктория Миленко. — Москва : Молодая гвардия, 2021. — 368 с. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр. ; вып. 1613).

- Михайлов О. М. Куприн. — Москва : Мол. гвардия, 1981. — 287 с.

- Никулин Л. Чехов, Бунин, Куприн : лит. портреты. — Москва : Сов. писатель, 1960. — 327 с., 6 л. портр.

- Александр Иванович Куприн : (1870–1938) / вступ. ст. О. Н. Михайлова // Повести. Рассказы. В 2 т. / А. И. Куприн. — Москва : Дрофа. — 2003. — Т. 1. — С. 5-13.

- Борец и писатель : из переписки чемпиона России по тяжелой атлетике и чемпиона мира по французской борьбе среди профессионалов, выдающегося русского атлета Ивана Михайловича Заикина (1888–1948) и писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938) / публ., предисл. и примеч. Сергея Викторовича Шумихина // Московский журнал. История государства Российского. — 2011. — № 1. — С. 74–84. — (Нравы и характеры).

- Чуковский К. И. Куприн // Чуковский К.И. Современники. Портреты и этюды. – Москва : Молодая гвардия, 1963. — С. 157–187.

Смерть литератора

Александр Куприн после возвращения домой был слабым и больным человеком. Его состояния усугубилось после долгого периода алкоголизма.

В 1938 году мужчина слег с воспалением легких. Случайно у прозаика обнаружили рак пищевода. Скончался литератор 25 августа 1938 г. Причиной смерти Александра Куприна стали осложнения запущенной онкологии.

Писатель похоронен Литераторских мостках Волковского кладбища Санкт-Петербурга, возле могилы И. С. Тургенева.

Куприн, Александр Иванович

Родился 7 сентября 1870 г. (26 августа по старому стилю) в г. Наровчате Пензенской губернии (ныне в одноименной области) в дворянской семье. Его отец, служивший мелким чиновником, скончался через год после рождения сына. Александра Куприна воспитывала мать — Любовь Алексеевна (1838-1910), урожденная княжна Кулунчакова, происходившая из обедневшего рода татарских князей. Из-за тяжелого финансового положения она вынуждена была поселиться с сыном в московском Вдовьем доме, а в 1876 г. определила его в Разумовский сиротский пансион.

В 1888 г. Александр Куприн окончил кадетский корпус, в 1890 г. — Александровское военное училище в Москве.

Служба в армии, начало творчества В 1890-1894 гг. служил офицером в 46-м Днепровском пехотном полку, дислоцировавшемся в г. Проскурове Подольской губернии (ныне г. Хмельницкий, Украина). В 1894 г. вышел в отставку в чине поручика. Жил в Киеве, где в качестве журналиста сотрудничал в местных газетах «Киевское слово», «Киевлянин» и др.: писал очерки, заметки, фельетоны. В поисках дополнительного дохода перепробовал множество профессий: работал землемером, лесным объездчиком, управляющим имением, суфлером в провинциальной актерской труппе, выращивал табак на продажу и др. Начал писать художественную прозу еще в юнкерском училище. Первой публикацией Александра Куприна стал рассказ «Последний дебют», напечатанный в 1889 г. в «Русском сатирическом листке». В 1890-х гг. произведения писателя регулярно появлялись на страницах столичного журнала «Русское богатство». В частности, тогда была опубликована серия рассказов, отразивших впечатления Куприна от военной службы: «Дознание», «Куст сирени» (оба — 1894), «Ночлег» (1895), «Прапорщик армейский», «Брегет (оба – 1897). Литературный талант Александра Куприна высоко оценили писатели Николай Михайловский и Владимир Короленко. В 1896 г. Куприн в качестве корреспондента совершил ряд поездок по заводам Донбасса. Итогом его впечатлений стало первое крупное литературное произведение – повесть «Молох» (1896). В 1896-1897 гг. вышли первые книги Александра Куприна – сборники очерков «Киевские типы» и рассказов «Миниатюры». Широкую известность писателю принесла повесть «Олеся» (1898) – о драматичной любви девушки, выросшей в глуши, и приехавшего из города начинающего писателя. Тогда же Куприным был написан цикл «полесских рассказов»: «В лесной глуши» (1898), «На глухарей» (1899), «Оборотень» (1901). Жизнь и творчество в 1900-1910-х гг. В 1901 г. Александр Куприн переехал в Санкт-Петербург, где вошел в редакцию журнала «Мир Божий». К этому времени он познакомился с писателями Иваном Буниным и Антоном Чеховым, стал участвовать в собраниях московского литературного кружка «Среда» Николая Телешова, который объединял авторов реалистического направления (его посещали Иван Бунин, Леонид Андреев, Викентий Вересаев и др.). Значительное влияние на творчество Александра Куприна оказало его знакомство в 1902 г. с писателем-социалистом Максимом Горьким (Алексеем Пешковым). Куприн печатался в серии сборников книгоиздательского товарищества «Знание», основанного Горьким. С посвящением Горькому в 1905 г. вышла повесть Куприна «Поединок», изображавшая неприглядную картину армейского быта, с бессмысленной муштрой и жестокими порядками. В ее основу были положены впечатления Куприна от службы в Днепровском полку. Повесть широко обсуждалась в обществе, так как ее публикация совпала по времени с поражениями русской армии в войне с Японией 1904-1905 гг. В 1900-1910-х гг. Александр Куприн опубликовал повести «На переломе (Кадеты)» (1900), «Яма» (1909-1915), рассказы «Болото», «В цирке» (оба — 1902), «Трус», «Конокрады» (оба — 1903), «Мирное житие», «Белый пудель» (оба — 1904), «Штабс-капитан Рыбников», Река жизни» (оба — 1906), «Гамбринус», «Изумруд» (оба — 1907), «Анафема» (1913), цикл очерков о рыбаках Балаклавы – «Листригоны» (1907-1911). Теме любви были посвящены его повесть «Суламифь» (1908), написанная по мотивам библейского сюжета, и рассказ «Гранатовый браслет» (1911) о безответном чувстве телеграфиста к супруге высокопоставленного чиновника. В 1910-х гг. Александр Куприн пробовал себя в жанре научной фантастики, в 1913 г. он написал повесть «Жидкое солнце», в 1917 г. — «Звезда Соломона». В 1911 г. писатель поселился в Гатчине под Петербургом. В 1912-1915 гг. в издательстве Адольфа Маркса вышло его полное собрание сочинений в 9-ти томах, в 1908-1917 гг. в «Московском книгоиздательстве» — собрание сочинений в 11-ти томах. Помимо литературной работы, Куприн продолжал выступать в печати с очерками и публицистическими статьями. В 1914 г., в начале Первой мировой войны, Александр Куприн написал одноактный водевиль «Лейтенант фон Плашке», высмеивавший немецкий милитаризм, и сонет «Рок», в котором говорилось об «очистительной силе» войны. В своем доме писатель организовал госпиталь для раненных солдат. Осенью 1914 г. как поручик запаса Куприн был призван в действующую армию, до мая 1915 г. командовал ротой ополчения в Финляндии, затем был демобилизован по состоянию здоровья. Годы революции и Гражданской войны Писатель приветствовал Февральскую революцию 1917 г.. После падения монархии публиковал статьи на политические темы в газетах «Петроградский листок», «Петроградский голос», «Вечернее слово», «Биржевые ведомости». По своим убеждениям был близок к эсерам. В мае — июне 1917 г. редактировал «новонародническую» газету «Свободная Россия». Александр Куприн негативно отнесся к приходу к власти большевиков в октябре 1917 г. Некоторое время он сотрудничал в издательстве Горького «Всемирная литература», а также публиковался в издаваемых Горьким газетах. Кроме того, перевел с немецкого поэму Фридриха Шиллера «Дон Карлос». В июне 1918 г. в газете «Молва» Александр Куприн выступил со статьей, осуждавшей расстрел арестованного большевиками великого князя Михаила Александровича, за что был подвергнут аресту и кратковременному заключению. После освобождения его фамилия была внесена в списки заложников (лиц, подлежащих расстрелу без суда в качестве меры устрашения в случае поражения красных частей на фронтах Гражданской войны). По предложению Горького Куприн подготовил проект издания непартийной газеты для крестьян, в связи с чем 25 декабря 1918 г. встречался с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым). Однако проект не получил финансирования от властей и не был реализован. В октябре 1919 г. Гатчину заняли части антибольшевистской Северо-Западной армии (СЗА) генерала от инфантерии Николая Юденича. Александр Куприн добровольцем вступил в СЗА и был назначен редактором армейской газеты «Приневский край». После поражения белых частей под Петроградом Куприн вместе с семьей выехал в Эстонию, затем — в Финляндию, откуда летом 1920 г. перебрался в Париж (Франция). Эмиграция, возвращение в СССР В 1920-1937 гг. писатель жил и работал в эмиграции во Франции. В начале 1920-х гг. он сотрудничал в газете Владимира Бурцева «Общее дело», а также в «Русской газете» и «Русском времени». Публиковал статьи о терроре большевиков, разгроме русской культуры, преследовании православной церкви в Советской России. В дальнейшем полностью посвятил себя литературной работе. Часть произведений Куприна 1920-х – первой половины 1930-х гг. была написана на материале из французской жизни: рассказ «Золотой петух» (1923), очерки «Юг благословенный» (1927), «Париж домашний» (1927), «Мыс Гурон» (1929), повесть «Жанетта» (1932-1933). Однако основной темой творчества писателя по-прежнему оставалась Россия. На сюжеты из русской истории были написаны рассказы «Однорукий комедиант» (1923), «Тень императора» (1928), «Царев гость из Наровчата» (1933). Куприн также публиковал очерки о цирковых артистах («Ольга Сур», 1929), рассказы о природе («Ночь в лесу», 1931; «Ночная фиалка», 1933, «Вальдшнепы», 1933). В 1928 г. в автобиографической повести «Купол св. Исаакия Далматского» он рассказал о событиях гражданской войны под Петроградом и своем вступлении в Северо-Западную армию. В 1933 г. отдельной книгой вышло самое значительное произведение Александра Куприна – автобиографический роман «Юнкера» (в 1928–1932 гг. печатался по главам в парижской газете «Возрождение»). В нем писатель повествовал о годах своей юности в Александровском училище, о своей первой любви и первых литературных опытах, об атмосфере Москвы конца 1880-х гг. Куприн писал, что «Юнкера» — это мое завещание русской молодежи», призванное сохранить то «прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции». Несмотря на активную творческую деятельность, Александр Куприн во Франции находился в тяжелом материальном положении. Финансовую помощь ему оказывал Иван Бунин, передавший писателю часть средств от Нобелевской премии по литературе. В 1934 г. Куприн тяжело заболел, были значительно нарушены его слух, речь, зрение, он потерял возможность писать. В 1936 г. супруга писателя начала переговоры с советским посольством во Франции о возвращении на родину. 7 августа 1936 г. с соответствующим предложением к советскому лидеру Иосифу Сталину (Джугашвили) обратился полпред СССР во Франции Владимир Потемкин. 23 октября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение разрешить Александру Куприну въезд в СССР. 31 мая 1937 г. семья Куприных приехала в Москву. В 1937-1938 гг. в советской печати был опубликован ряд материалов за подписью Куприна, которые в действительности ему не принадлежали. Как установили современные исследователи, несколько статей были написаны журналистом Николаем Вержбицким, приставленным к писателю советскими властями. Александр Иванович Куприн скончался 25 августа 1938 г. в Гатчине. Похоронен в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Награды, личные сведения Лауреат Пушкинской премии (1909).

Писатель был дважды женат, имел трех дочерей. Его первой супругой в 1902-1909 гг. была соредактор журнала «Мир Божий» Мария Давыдова (Куприна-Иорданская, 1881-1966), второй в 1909-1938 гг. — Елизавета Куприна (урожденная Гейнрих, 1882-1942). Дочери: Лидия (1903-1924), Ксения (1908-1981, актриса, модель), Зинаида (1909-1912).

Библиография

Избранные произведения Александра Куприна:

- 1892 — «Впотьмах»

- 1896 — «Молох»

- 1897 — «Прапорщик армейский»

- 1898 — «Олеся»

- 1900 — «На переломе»

- 1905 — «Поединок»

- 1909—1915 — «Яма»

- 1910 — «Гранатовый браслет»

- 1913 — «Жидкое солнце»

- 1917 — «Звезда Соломона»

- 1928 — «Купол св. Исаакия Далматского»

- 1929 — «Колесо времени»

- 1928—1932 — «Юнкера»

- 1933 — «Жанета»

Книги

Первые творения Куприн написал еще о времена обучения в Московском корпусе. Начинал литератор со стихов, но они не были изданы. Рассказ «Последний дебют» первым увидел свет. После него была опубликована повесть «Впотьмах», несколько других литературных творений.

Практически все ранние произведения автора повествуют о войне и армии. Этой тематикой пронизана повесть «На переломе», которая изначально носила название «Кадеты».

В рассказе «Гамбринус» Куприн рассказал о своей поездке в Одессу. Позже на суд читателей была представлена повесть «Поединок». Вскоре свет увидели рассказы о животных, фантастическое произведение «Жидкое солнце», рассказ «Гранатовый браслет».

За время пребывания литератора в эмиграции, творческое наследие Куприна значительно увеличилось. Все произведения, написанные Александром Ивановичем, нашли своего читателя. За время жизни во Франции писатель создал шедевры:

- «Жанета»;

- «Колесо времени»;

- «Юнкера»;

- «Купол святого Исаакия Далматского».

Среди многочисленных произведений того периода выделяется притча «Синяя звезда».

Подарок для разведчиков

Когда фашисты входили в Париж, Куприной намекнули, что гестапо ею может заинтересоваться, ведь ее отец уехал в СССР. Она перебралась на юг Франции. Но до ее матери в Ленинграде дошел слух, мол, дочь замучили в застенках, и она повесилась, узнав, что дочери больше нет. Куприна же дожила до окончания войны. Не имея работы, обратилась за помощью в советское посольство.

— О цели визита Ксения Александровна сказала прямо: оказалась в затруднительном положении. Зашла узнать, нет ли в посольстве какой-нибудь работы, — рассказывает в книге «Явка до востребования» Василий Окулов, советский резидент в Париже, работавший под прикрытием референтом Всесоюзного общества по культурным связям с зарубежными странами. Куприна сообщила, что, кроме русского и французского, свободно владеет английским и немецким языками. Могла бы работать переводчиком, но только устным, поскольку писать ни на одном языке, в том числе и на русском, грамотно не умеет. Ее приход стал для разведчиков подарком. Во Францию приезжало много советских коллективов. Это создавало посольству трудности, поскольку переводчиков в штате не было. Женщине предложили поработать с делегациями. Она согласилась.

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Куприн.

| Александр Иванович Куприн | |

|

|

| Дата рождения: |

26 августа (7 сентября) 1870 |

|---|---|

| Место рождения: |

село Наровчат, Пензенская губерния |

| Дата смерти: |

25 августа 1938 (67 лет) |

| Место смерти: |

Ленинград, СССР |

| Гражданство: |

Российская Империя, Франция |

| Род деятельности: |

прозаик |

| Направление: |

реализм |

| Жанр: |

повесть, рассказ, очерк, стихи, рецензия, хроники, статья |

| Подпись: |

|

| Произведения на сайте Lib.ru | |