Опубликовано:

01 октября 2020, 06:05

Один из выдающихся поэтов Серебряного века — Осип Мандельштам. Биография талантливого деятеля знала и творческие успехи, и трагичные гонения. Осип Мандельштам, книги которого восхищали современников, оставил потомкам уникальное творческое наследие. Марина Цветаева писала о нем: «Если существует Бог поэзии, то Мандельштам — его гонец». Узнайте гениального писателя поближе, прочитав его биографию.

Биография Мандельштама: детство и юность

Будущий поэт Мандельштам появился на свет в 1891 году в Варшаве. Имя Осип он взял себе сам, когда был уже взрослым. Но при рождении родители назвали его Иосифом — старинным еврейским именем:

- Отец Эмиль Мандельштам был перчаточником и купцом первой гильдии, вел заграничную торговлю и часто путешествовал. Благодаря ему Осип с детства свыкся с переездами.

- Мать Осипа Флора Овсеевна занималась музыкой. Именно она повлияла на творческое развитие сына. В дальнейшем Осип Мандельштам считал поэзию искусством сродни музыке.

Когда Осипу было шесть лет, семья перебралась в Петербург. Здесь в 1900 году он был зачислен в Тенишевское училище. Мандельштам проучился в нем семь лет.

Есть сведения, что раскрытию сочинительского таланта юноши поспособствовала бабушка, которая отвела внука в поэтический кружок Вячеслава Иванова — важнейшей фигуры Серебряного века.

После училища с 1908 по 1910 год Мандельштам учился в Сорбонне. В Париже Осип слушал лекции Бергсона и Бодье, зачитывался французской литературой, в частности, Верленом, Бодлером, Франсуа Вийоном. Там же он познакомился с поэтом Николаем Гумилевым. Период пребывания в Париже оказал ключевое влияние на дальнейшее творчество Мандельштама.

В 1911 году его семью настигли материальные трудности, и Осипу пришлось возвратиться в Петербург. Он решил поступить в местный университет и даже крестился в протестантской церкви, чтобы обойти квоту на иудеев. Однако, став студентом, Мандельштам халатно относился к учебе. Он учился там до 1917 года, но так и не окончил курс.

Осип Мандельштам: творческий путь

Первые стихи Осипа Мандельштама опубликовали на страницах журнала «Аполлон», в создании которого принимал участие Гумилев. В это время Осип познакомился и с его женой Анной Ахматовой, регулярно бывал в доме у творческой пары. Дружбу с ними поэт всегда ценил очень высоко.

До этого знакомства поэт тяготел к символистскому письму, но вскоре проникся симпатией к новому литературному течению — акмеизму, у истоков которого и стоял Гумилев. Мандельштам примкнул к его «Цеху поэтов» и уже в 1913 году напечатал свой первый сборник «Камень». Впоследствии книга дважды переиздавалась с доработанным содержанием.

После революции поэт обрел славу, стихотворения Мандельштама активно печатали. Однако тяжелые события гражданской и мировой войны повлияли на его поэтический тон — он стал более скорбным. В 1922 году вышла его вторая книга «Tristia», в которую Осип вложил все пережитые волнения. В 1923 году вышел сборник «Вторая книга», посвященный жене Надежде Хазиной.

В 1923–1924 годах Мандельштам работал над автобиографическим произведением в прозе «Шум времени». В него вошли четырнадцать коротких эссе с воспоминаниями писателя:

- о детских и юношеских годах;

- о Петербурге и его пригороде;

- о политической картине 1890–1900-х годов.

Также писал детские стихотворения, но в 1925-м решил приостановить поэтическую деятельность. Мандельштам в совершенстве знал французский, немецкий и английский, поэтому зарабатывал на жизнь переводами. В этот период создал повесть «Египетская марка». Однако, по мнению литературоведов, в этой прозе отчетливо наблюдалась поэтичная манера автора.

В 1928 году были напечатаны последние при жизни поэта книги — «Стихотворения» и сборник статей «О поэзии». В 1930-м поэт отправился в командировку на Кавказ. В это время много писал, хоть и ничего не печатал. Поездка вдохновила Мандельштама на статью «Путешествие в Армению».

Вернувшись домой, Осип Эмильевич сочинил стихотворение «Ленинград», в котором признался городу в любви. Как писал Мандельштам, Петербург с детства стал его любимым и поистине родным городом.

Осип Мандельштам: личная жизнь, последние годы

Личная жизнь Мандельштама известна немногими, но очень яркими романтическими историями. Первой отчаянной любовью поэта стала Марина Цветаева. Их роман был недолгим и стремительным:

- Впервые поэты встретились в 1915 году в Коктебеле. Однако сближение произошло уже в 1916-м, когда Цветаева приехала в Петербург. Тогда-то девушка и произвела на Мандельштама неизгладимое впечатление.

- В течение полугода Осип регулярно приезжал к Цветаевой в Москву, они проводили много времени вместе. Безусловно, увлечение поэзией сближало их еще сильнее: пару часто можно было встретить на поэтических вечерах.

- Спустя полгода отношения оборвались. Мандельштаму было тяжело пережить этот разрыв, он даже хотел уйти в монастырь.

- Поэты посвящали друг другу строки. В частности, под влиянием этих отношений Цветаева написала десять стихотворений, Мандельштам — три.

- Позже Осип не раз критиковал Цветаеву и ее творчество и даже называл себя антицветаевцем. Однако поэтесса всегда относилась к нему с нежностью и восхищалась его талантом.

В 1919 году в поэтическом кафе «Х.Л.А.М» в Киеве Мандельштам повстречал художницу Надежду Хазину и влюбился. Она была прекрасна и образованна. Все вокруг замечали, что молодые люди влюблены друг в друга. Их отношения — история искренней любви и верности:

- После знакомства во время гражданской войны они вместе скитались по России, Украине и Грузии. За это время Мандельштама несколько раз арестовывали. У поэта была возможность эмигрировать в Турцию, но он отказался.

- В 1922 году в Киеве Осип и Надежда поженились (запись о регистрации отыскали в киевских архивах в 2019 году).

- Хазина осталась с мужем до конца: даже во время гонений она отправилась с ним в ссылку.

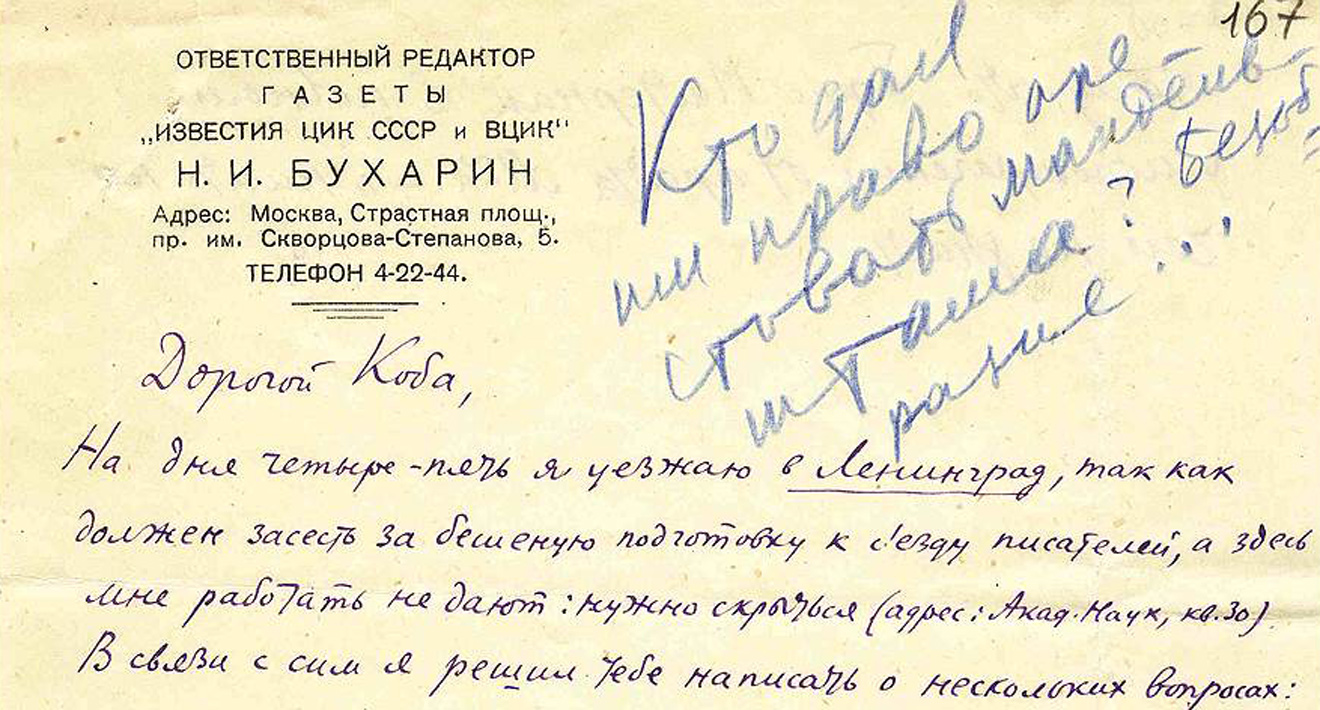

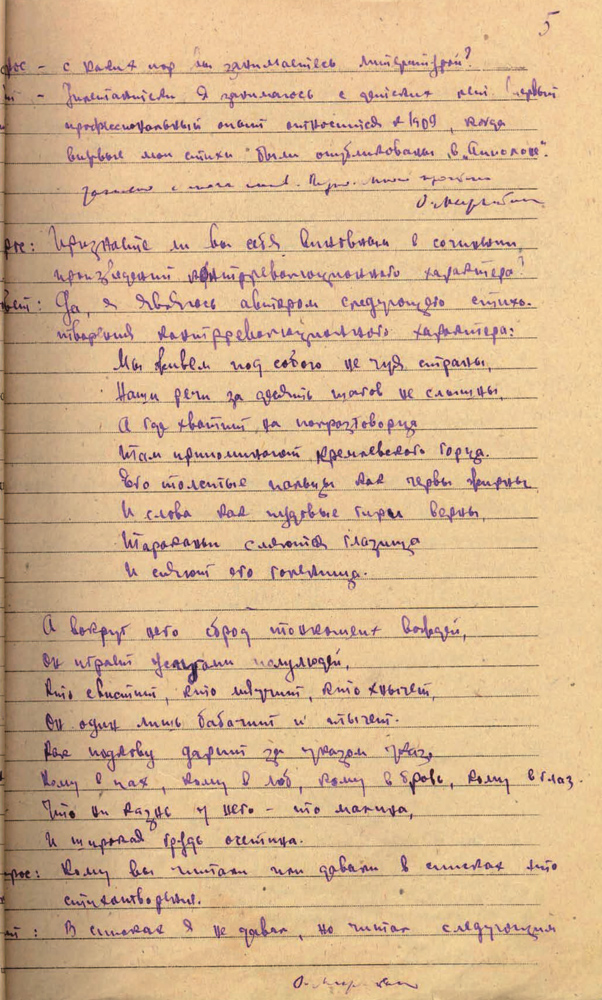

В 1933 году после того, как стал свидетелем крымского голода, Мандельштам написал антисталинское стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны» и зачитал его на публике. Пастернак назвал это произведение «актом самоубийства» и оказался прав: кто-то из слушателей донес на Мандельштама.

Весной 1934-го Осип Эмильевич Мандельштам был арестован и отправлен в ссылку в Пермский край. Жена Надежда последовала за ним. Несмотря на это, угнетенный поэт попытался теперь уже всерьез свести счеты с жизнью и выбросился из окна.

Надежда искала способы выручить мужа, писала во все инстанции, просила друзей и знакомых о помощи. Благодаря этому супругам разрешили переехать в Воронеж, где они жили в нищете. В 1937-м, когда ссылка подошла к концу, они вернулись в Москву.

Однако уже в следующем году Мандельштама арестовали вновь и сослали на Дальний Восток. Вскоре поэт умер от тифа и был похоронен в братской могиле. Его точное место захоронения неизвестно.

Мандельштам прожил сорок семь лет, за которые успел увековечить свое имя гениальными стихотворными и прозаическими произведениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1876936-mandelstam-biografia-licnaa-zizn-i-tvorcestvo-poeta/

1

Как и с Платоновым, это тот случай, когда у людей жизнь уходит на изучение какого-нибудь одного мандельштамовского периода или даже на расшифровку текста, поэтому писать обзорный очерк о Мандельштаме — тем более к его 125-летию — смешно и странно [впервые текст опубликован в 2016 году — прим. ред.]. Незначительная, но шумливая группа обиженных непризнанием самодеятельных поэтов поспешила в поисках лучшей доли примкнуть к «Русскому миру» и тащит туда Мандельштама, не задумываясь ни об аргументации, ни о логике; Бродского, как им кажется, они уже перетащили. Вообще к полукруглому юбилею наговорили страшное количество глупостей, и это понятно: в нынешней России мало что прогрессирует, кроме инфекционного, страшно заразного безумия и сопряжённой с ним умственной деградации. Но вот парадокс — Мандельштам, такой сложный, прихотливо ассоциативный, гипертрофированно культурный («снами, лежащими в области культуры только» называл его стихи Блок), не стал нам чужд. Напротив — чем дальше, тем он роднее. Не в последнюю очередь это происходит потому, что наш путь именно Мандельштамом был точнее всего предсказан — а потом описан. Мы давно живём в «Ламарке», что почувствовал ещё Юрий Карякин в 1989 году, когда анализировал этот текст как хронику расчеловечивания.

Это одна из последних прижизненных публикаций Мандельштама — шестой «Новый мир» за 1932 год. И самое здесь любопытное, что Сергей Маковский, «папа Мако», редактор «Аполлона», который, если верить его мемуарам, Мандельштама вообще открыл, — ничего в «Ламарке» не понял. Он с горьким недоумением пишет: каким ясным был Мандельштам — и какую невнятицу, какие головоломки печатает он теперь! Между тем «Ламарк» — одно из самых понятных стихотворений Мандельштама, и сегодняшний ребёнок — в моём, скажем, школьном классе — с лёгкостью в нём разбирается, особенно если хорошо успевает по биологии. Я, пожалуй, процитирую — хотя кто его сегодня не знает?

Был старик, застенчивый как мальчик,

Неуклюжий, робкий патриарх…

Кто за честь природы фехтовальщик?

Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,

Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в тёмные ножны.

И подъёмный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зелёная могила,

Красное дыханье, гибкий смех…

Нынешний школьник сам догадывается, что «зелёная могила» — это ряска на поверхности цветущего пруда, а «гибкий смех» — кишенье микроорганизмов в капле воды; впрочем, это только первое, что приходит в голову, и я уверен, что догадка насчёт «зелёной могилы» Хлебникова, упоминаемой в одной из статей Мандельштама, тоже может рассматриваться как одна из возможных ассоциаций. У Мандельштама всегда так — клавиатура этих ассоциаций огромна: допустим, «узловатых дней колена нужно флейтою связать» и «но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век» — это, казалось бы, прямой отсыл к «Флейте-позвоночнику» Маяковского, но ведь и к Гамлету с его «век расшатался» и «сыграйте на флейте»! Но «Ламарк» — при обилии отсылок, начиная с «Выхожу один я на дорогу» и заканчивая брюсовским «Вскрою двери ржавые столетий, вслед за Данте семь кругов пройду», — как раз чрезвычайно внятное, ясное стихотворение, как почти всё в московском периоде, который Ахматова ценила выше всего. Московский цикл 1932−1934 годов — это «Квартира тиха, как бумага», «За гремучую доблесть» («Волк» в домашнем обиходе), наконец, «Мы живём, под собою не чуя страны». Что неясного? «В последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно», — писал Мандельштам из воронежской ссылки Тынянову. Почему грозно? Только ли для автора, чьи тёмные намёки становятся теперь прозрачны — потому что читатель умнеет, да и автор всё меньше боится? Нет: потому что смутные предсказания сбываются. Мандельштам — именно про крах и распад ясного и цельного мира, и эту дорогу по «подвижной лестнице Ламарка» он сам прошёл.

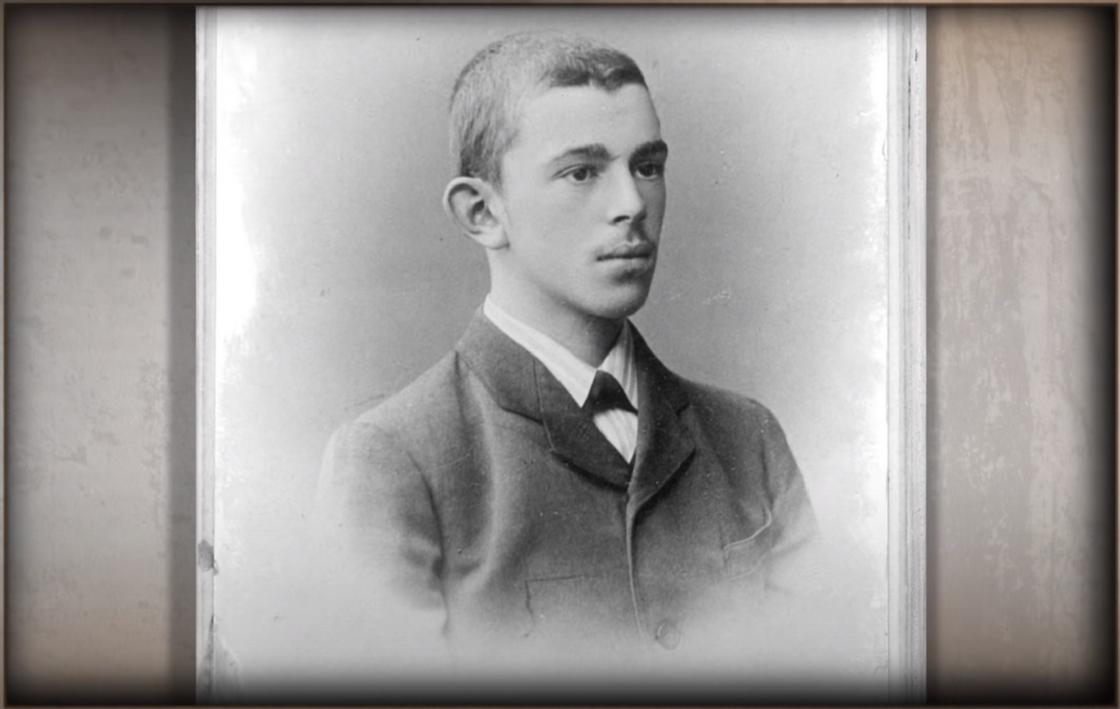

1909 год. (Wikimedia Commons)

Суть его эволюции — распад камня, превращение его в «сухую влажность чернозёмных га». Кость и камень ранней лирики — архитектура, петербургская «желтизна правительственных зданий», русская Европа. Далее — горы Крыма и Армении, «Tristia» и — после паузы — армянские стихи, поиск опоры в природе, но это всё ещё опора на твёрдое, структурное, кристаллическое. «Неужели я увижу завтра — Слева сердце бьётся, слава, бейся! — Вас, банкиры горного ландшафта, Вас, держатели могучих акций гнейса?». И это в самом деле могучие акции, курс их твёрд, есть на чём устоять. Но армянские горы сменяются московским асфальтом, плавящимся, липким, душным; камень уже ненадёжен — «А стены проклятые тонки… Давнишнего страха струя ворвётся в халтурные стены…» И тогда начинается иное — «И в голосе моём после удушья звучит земля — последнее оружье, сухая влажность чернозёмных га»: эта земля будет потом лейтмотивом, сквозным образом его воронежских стихов — «пасмурный, оспенный и приниженный гений могил», «черноречивое молчание в работе», бугры голов и холмы братских захоронений, которые виделись ему, когда он писал «Оду» и «Неизвестного солдата». От камня Петербурга, от европейского блеска — через Тавриду, через «орущих камней государство» и армянские церкви — к сыпучей, зыбкой почве; от внешнего мира — глубже, глубже в себя, в зыбкий хаос, от европейской культуры — в роенье одноклеточных.

Увы, таков был не только путь Мандельштама, который он сам себе напророчил и который героически прошёл, — но и путь русской цивилизации. Мандельштам стал нам сегодня таким родным, потому что это мы упёрлись в зыбкий хаос, это мы отринули Европу и погрузились в чернозём, это наши рельсы упёрлись в глину, и паровоз по ним дальше не идёт. Мы стоим сегодня на последней ступени «подвижной лестницы», и это про нас сказано: «И от нас природа отступила так, как будто мы ей не нужны». И страшная внутренняя рифма «подъёмный мост» — «продольный мозг» звучит для нас колоколом: уж как-нибудь мы понимаем всё это лучше Сергея Маковского, который хоть и жил в нищем эмигрантском Париже, но, по крайности, — не среди чернозёма.

Впрочем, и до Парижа доползла чума, и там прервалась европейская история, и внятная логика рассудка сегодня одинаково лжёт — что в России, что в Париже.

2

Мандельштам всё понял очень быстро. Уже в книге «Tristia», название которой подобрал её составитель Михаил Кузмин, — сам Мандельштам не умел заботиться ни о рукописях, ни об устройстве издательских дел, каковая небрежность и привела к скандалу с Горнфельдом и появлению «Четвертой прозы», — всё названо своими именами. «Звёзды всюду те же», и отказ от бегства обоснован тем, что «трудно плыть»; вечный бродяга Мандельштам всё же не решался сменить стихию родного языка — и дружеских связей, и литературных контекстов — на чужой край и чужую опору. А между тем все приметы катастрофы уже есть в лирике начиная с 1914 года — «На розвальнях, уложенных соломой», — и в стихах конца десятых и начала двадцатых: «За то, что я руки твои не сумел удержать», и «Сегодня ночью, не солгу» (вообще один из самых страшных снов в русской лирике, стихи с отчётливыми отсылками к пушкинскому «Жениху»), и даже в «Золотистого мёда струя…» Думаю, в русской лирике 20-го века были три величайших стихотворения, в сравнении с которыми всё остальные — где-то очень далеко: они могут быть сколь угодно первосортными, но высший сорт — это «Золотистого мёда…» Мандельштама, называвшееся в первой публикации «Виноград», «Рождественская звезда» Пастернака и «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…» Блока. В «Винограде» есть то чувство исторической паузы, когда ясно: дальше — конец всему. В идеальном разборе М. Новиковой, Е. Криштоф и В. Казарина — майское «Знамя» за 2012 год — подробно показано, как он это делает и как из сопряжения двух мифов — об Одиссее и о золотом руне — вырастает горькая мысль о том, что всякая победа иллюзорна, и вернуться никуда нельзя. «Где же ты, золотое руно?» — ответом на это восклицание становятся «ржавые грядки»; он уже тогда понял, что на смену античному золоту пришла земля, почва, ржавчина. Пока ещё это «благородные ржавые грядки» крымского виноградника, а потом уже самый чистый, черноголосый чернозём.

«И чувствует город свои деревянные ребра» — это сказано о городе, обречённом пожару. Горит не только русская Европа — горит домашность, античность, утварь, сама идея дома, и в книге «Стихотворения» 1928 года всё уже рассыпается. Интересно, что Мандельштам — прежде отвергавший «хаос иудейский» во имя прочного европейского дома — нашёл в конце двадцатых опору именно в своём еврействе, в иудаизме. Перелом произошёл стремительно, как кристаллизация в давно готовом, перенасыщенном растворе. Совсем недавно ещё — «Как мальчишка за взрослыми в морщинистую воду я, кажется, в грядущее вхожу и, кажется, его я не увижу» — и сразу: «Я больше не ребёнок. Ты, могила, не смей учить горбатого — молчи!»

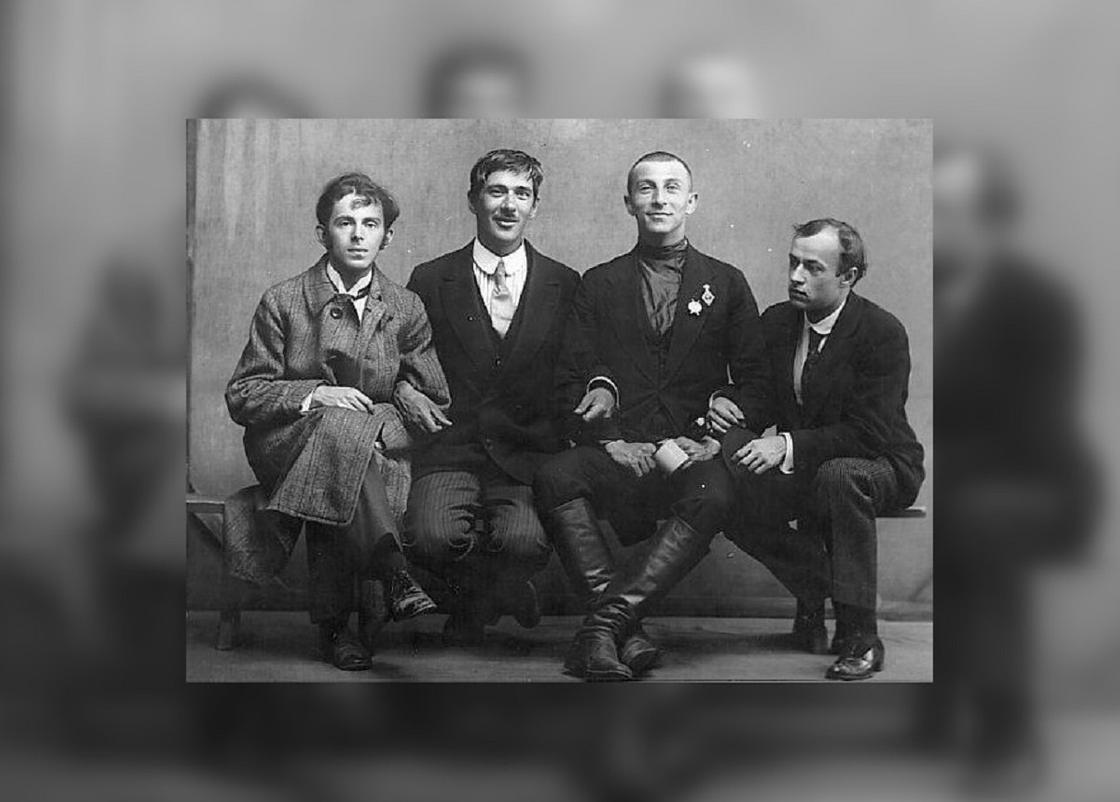

Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков, 1914 год. (Wikimedia Commons)

Прежде — «Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой»: это и о жене, и о Щелкунчике, любимом спутнике детства, утешении в зрелости. Но теперь —

Мы с тобой на кухне посидим,

Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай…

Хочешь, примус туго накачай,

А не то верёвок собери

Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,

Где бы нас никто не отыскал.

Удивительные какие стихи, сколько в них примет смерти! «Острый нож да хлеба каравай» — это пришло, конечно, из «Сегодня ночью…»: «И вместо хлеба ёж брюхатый» — это, как предполагала Нонна Слепакова, и есть каравай хлеба, из которого торчат ножи. «А не то верёвок собери…» Нож, верёвка, запах керосина, ассоциирующийся с пожаром, поджогом, — вот как всё в этом мирном (обманчиво-мирном, хрупко-мирном!) пейзаже чревато, брюхато смертью. Бежать, бежать из этого мира: чувство опасности было у Мандельштама острей, чем у прочих, и ясней, чем прочие, понимал он, что бежать некуда.

«Животный страх стучит на машинках, животный страх ведёт китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьёт по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котёнка на Москва-реке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут: — Эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут, — таково освящённое правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей её!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбар рожь — убей его!»

«Ты, Осип, из редчайшей породы легкомысленных трусов», — говорил ему Гумилёв и был, по обыкновению, точен. Но скажем иначе: акмеистов вообще — и Гумилёва первого — отличало острое, рациональное, здравое чувство опасности и готовность действовать вопреки ему. Гумилёв на войне, увидев солдат, вытаскивающих пулемёт из глины, — проехал мимо, но сказал себе: смешно же, чтобы страх был сильнее меня! — вернулся, спешился и помог им вытаскивать увязший пулемёт (впоследствии это принесло ему первого Георгия, но о Георгии он тогда не думал). Мандельштам сознаёт опасность — но когда видит возможность блестящей формулировки, не может её утаить; когда может поставить эпохе безупречный диагноз — не может о нём умолчать. Он до судорог, до истерики боится, что за ним придут, — но не может не написать «Мы живём, под собою не чуя страны»: точнейшее стихотворение о том самом состоянии, которое мы и сегодня переживаем. Пастернаку покажется, что это стихи грубые, и как это еврей, вечно страдающий от национализма, может написать «И широкая грудь осетина»? (А говорят, в первой редакции было — «И широкая жопа грузина», что и хлёстче, и верней, поскольку таз у вождя был шире плеч). А вот Мандельштам, символ утончённости и высокой культурности, взял да и написал эти грубые стихи, и они остались в истории, золотыми буквами в неё впечатаны, несмотря на всю грубость. Пастернак умеет заговаривать опасность, разговаривать с ней — как сам он говорил Берестову, «у меня роман с танком, он на меня едет и стреляет, а я ему улыбаюсь»; Мандельштам совершенно не такой. Он сначала трясётся, мечется, даже истерит, а потом раз — вырывает у Блюмкина расстрельные ордера! Раз — пощёчина Алексею Толстому! Раз — «Стихи о неизвестном солдате», где всё сказано про будущую мировую войну, которую кто-то, может, и предвидит, но в ужасе молчит — а тут берет человек и всё говорит как есть: «Будут люди голодные, хилые убивать, голодать, холодать…» Увидел «неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей» — и не стал ничем от него откупаться.

3

«Стихи о неизвестном солдате» принадлежат к числу поэтических наваждений, поэм, от которых невозможно отказаться, потому что навязчивы их темы и неотвязен ритм. Это бредовое видение, посещающее поэта в глубоком кризисе — или в том, что кажется ему кризисом; бывают эпохи, когда человек не может писать, потому что «петь не хочется под звон тюремных ключей», как сказала Ахматова, — но поэт-то, существо хрупкое, не знает, что виноваты внешние обстоятельства, не политические даже, а метафизические, космические, если настаиваете. Поэт думает, что это он исписался. Олеша не может писать — и думает, что кончился его запас таланта. Ахматова десятилетие молчит или пишет очень мало — и тут на неё налетает «Поэма без героя», и она записывает её, словно под диктовку. Пастернак с 1936 года занимается только переводами — и вдруг слышит вальсовую, навязчивую, дьявольскую мелодию «Вальса с чертовщиной», тоже о новогоднем маскараде, и в том же 1940 году записывает её (есть даже страница в книге, где он размечал эти стихи для чтения, там ноты). И на Мандельштама так же налетает его «оратория», как сам он её называл: мелодия её — мелодия «Прощания славянки», попробуйте спеть на этот мотив.

Все эти три текста — переделкинский цикл Пастернака, полный предчувствия войны («Отчаиваться не надо, у страха глаза велики»), «Поэма без героя» и «Солдат» — полны темнот и недоговоренностей, но не потому, что авторы шифруют их намеренно, а потому, что, как Иоанн на Патмосе, переживают болезненные, сумрачные видения и сами не до конца могут расшифровать их. Ахматова пишет поэму о 1913 годе, потому что, как и 1940-й, это год предвоенный; Пастернак описывает страшный карнавал террора — «В этой зловещей сладкой тайге люди и вещи на равной ноге», и нечисть изгоняется лишь под утро. Мандельштам видит новую всемирную бойню.

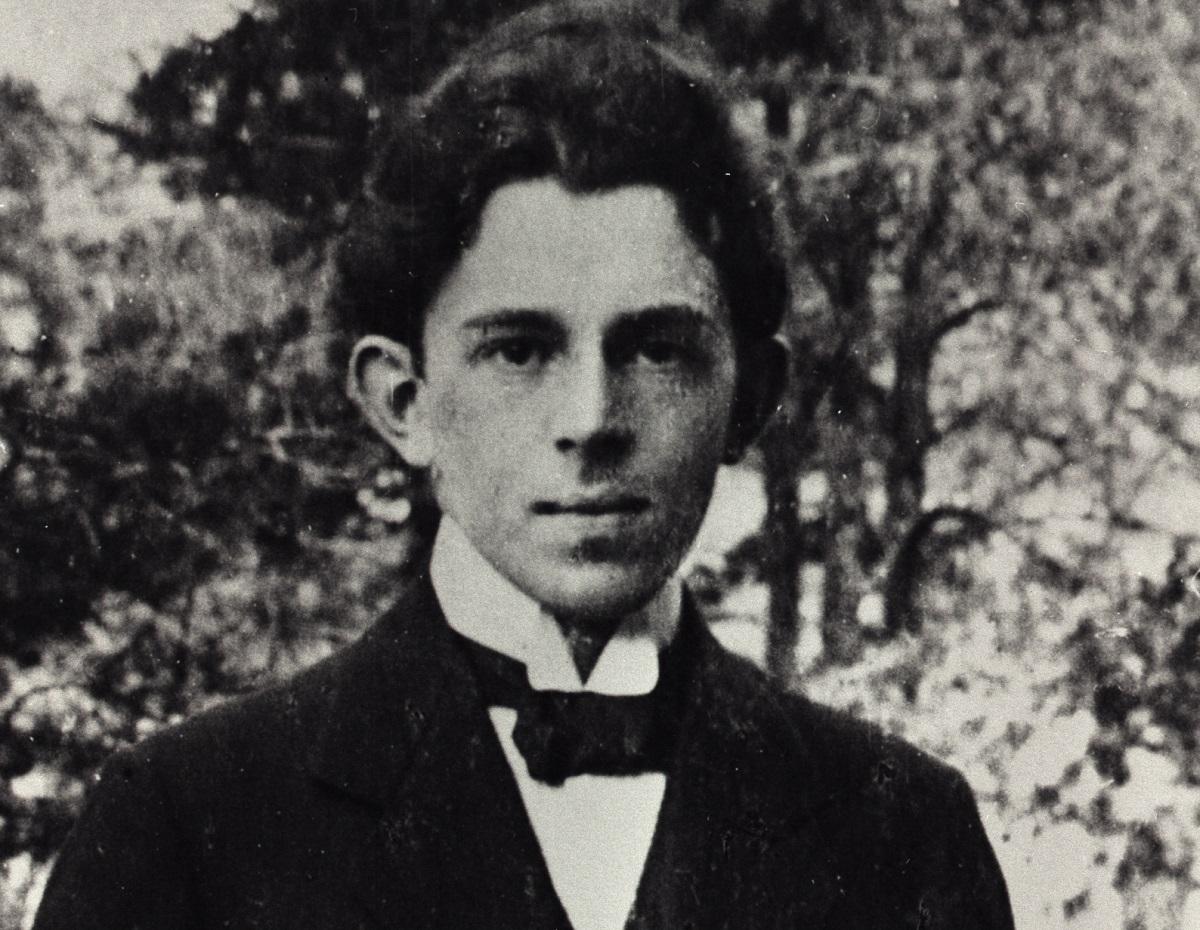

1920-е гг. (Wikimedia Commons)

«Неизвестный солдат» — пророчество о конце личности, о том, что история личности закончилась, что наступил черёд великой анонимности. Имён нет — номера, справки, даты. У этого текста — как у «Книги про бойца», про которую сам Твардовский сказал: «На войне сюжета нет». Нет ни начала, ни конца, ни внятного смысла. Есть видение, и оно так неотвязно, что пока его не запишешь — не даст ни есть, ни спать, ни отвлечься.

Сегодняшним детям и эти стихи почему-то понятней, чем нам, — вероятно, дело в их скорости, в быстроте мышления, в клиповости сознания. И потому, например, мне было совершенно непонятно, о чём речь — «Ясность ясеневая, зоркость яворовая чуть-чуть красная мчится в свой дом, в полуобмороке затоваривая оба неба с их тусклым огнём». Сам Мандельштам, читая это, даже подпрыгивал от удовольствия и приговаривал: «Какой полёт!» И что такое эти ясность и зоркость — никто не объяснил внятно, пока один мой школьник не сказал: Львович, это же просто листопад. И всё понятно: действительно, затоваривая небо на востоке и западе («Оба неба с их тусклым огнём», две осенние зари), падают в изобилии мёртвые листья. О чём и у Ахматовой одновременно: «Страшный праздник мёртвой листвы». Массовые смерти, опадание человеческой листвы, что непонятного? Школьники читают Мандельштама, не вдумываясь. «Светлой болью и молью нулей» — что такое? А это электронная бегущая строка рапортует: убило столько-то, с бесчисленными нулями. Откуда он знал? Он видел, а не знал; Мандельштам — пророк великого распада, и мы, живущие в этом распаде, его свидетели.

4

Правда, есть у него вещи, которых и теперь никто не понимает, и будущие школьники, возможно, сумеют правильно прочитать «Восьмистишия». Поздний Мандельштам пишет не законченными готовыми текстами, а «кустами», когда из одного наброска растут три или даже пять стихотворений, с повторяющимися строчками, отброшенными продолжениями: мы присутствуем при процессе рождения текста и не всегда застаём окончательный вариант. Иногда так и брошено, как в мастерской, среди неотделанных торсов. Такое зрелище сильней — перед нами «судорога творца», пытка совершенством и несовершенством, и нечего стремиться к идеальной отделке: мир лежит в руинах, он сейчас творится заново, ничего законченного нет, вот и мы ничего не заканчиваем. «Восьмистишия» — руины огромного неосуществлённого замысла, попытка осмыслить масштабнейшее видение, кое-что там очень понятно («О, как мы любим лицемерить»), а кое-что, вероятно, не будет объяснено никогда («Скажи мне, кудесник пустыни»). Позднейшие тексты, кажется, вообще не заботятся об интерпретаторе, но долгое общение с Мандельштамом (иллюзия личного общения есть почти у всех, кто читал его стихи и прозу) приучило нас к тому, что ничего случайного в его текстах нет, всё опирается на акмеистическую, земную конкретику. Он никогда не бредит, просто очень быстро мыслит. И вот попробуйте разобраться в таком — вероятно, самом загадочном:

Пароходик с петухами

По небу плывёт,

И подвода с битюгами

Никуда нейдёт.

И звенит будильник сонный —

Хочешь, повтори:

— Полторы воздушных тонны,

Тонны полторы…

И, паяльных звуков море

В перебои взяв,

Москва слышит, Москва смотрит,

Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных —

Вот чего боюсь —

Не позволил бы в напильник

Шею выжать гусь.

Кое-что понятно: «пароходик с петухами» — это рано, с петухами, отправившийся; «паяльных звуков море» — самодельный, самопальный приёмник, изготовленный, допустим, школьником. Но что это за гусь, который позволил бы (в других вариантах «изволил бы») шею выжать в напильник?! Есть масса версий, высказанных в интернете, масса ассоциаций между гусиной шеей и напильником, масса догадок о том, что речь идёт об утре и, следовательно, об остатках сна. А может быть, позднего Мандельштама вообще необязательно понимать? Помню, как Александр Жолковский, великий знаток стиха, с упоением мне читал: «После полуночи сердце ворует, взяв на прикус серебристую мышь», — и когда я спрашивал, что тут хорошего и какая это мышь серебрится после полуночи, только смеялся: «Какая разница? Но как точно!» Очень может быть. И действительно, что-то такое ощущается иногда после полуночи.

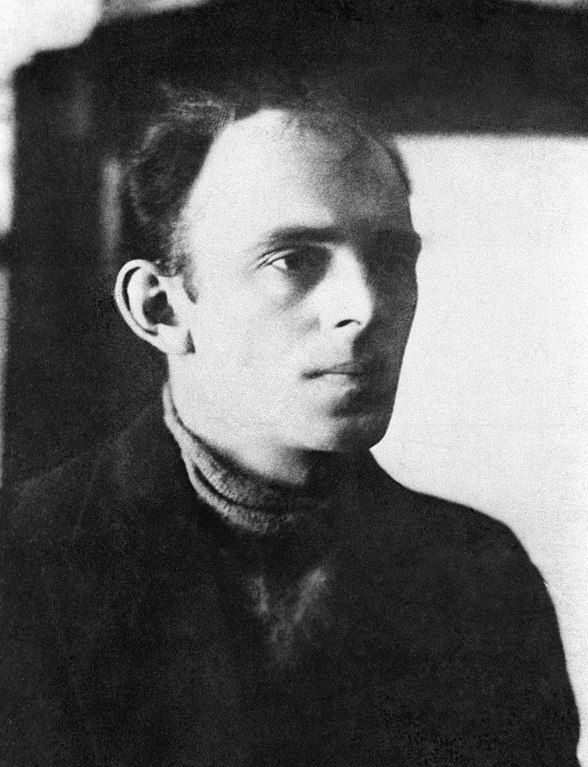

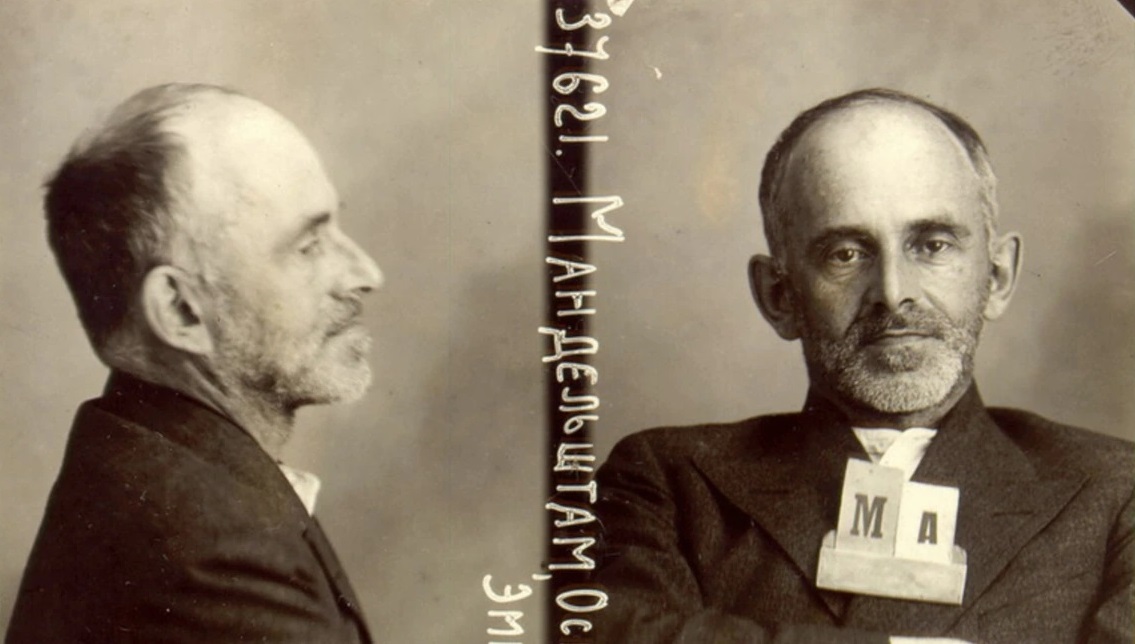

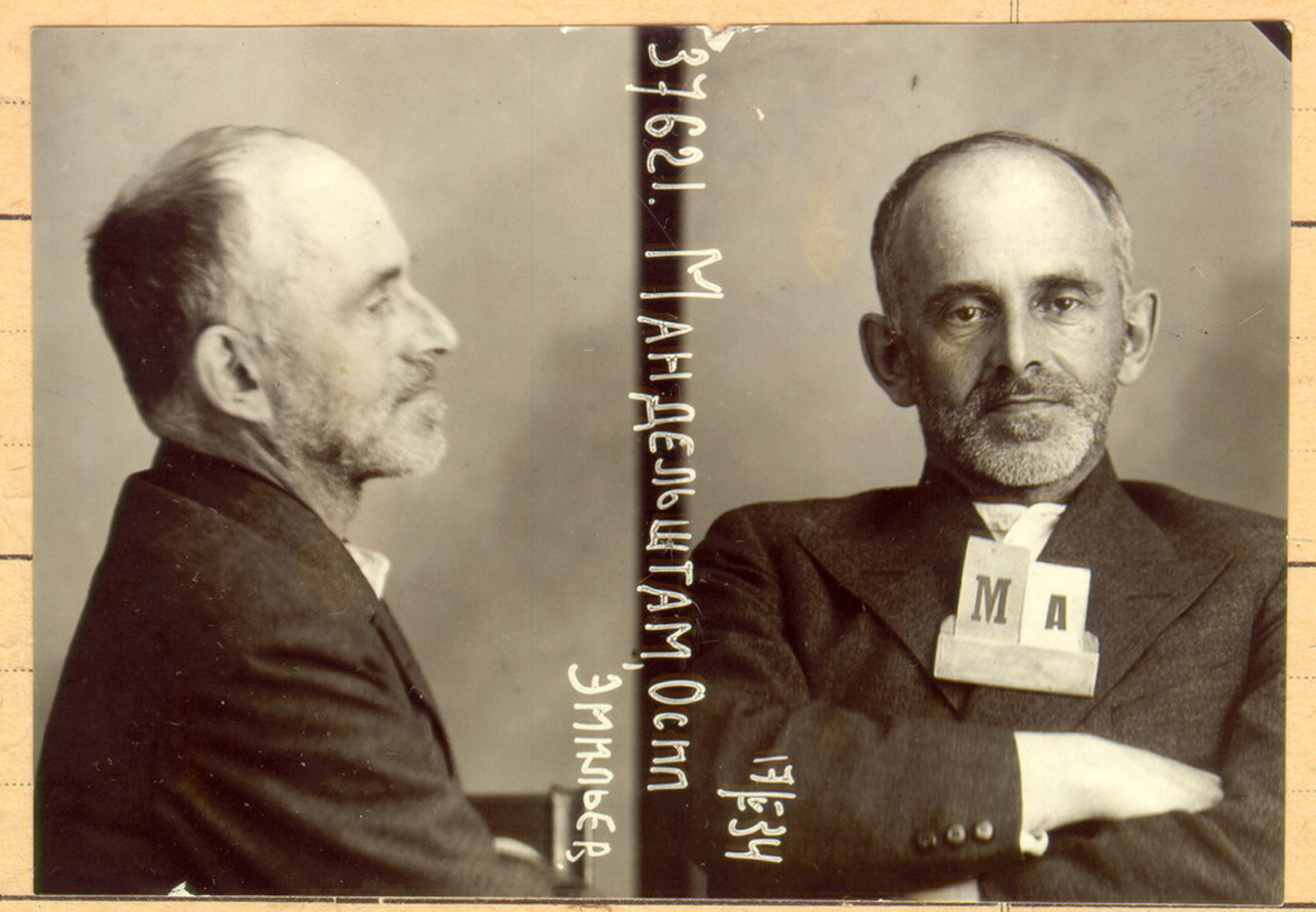

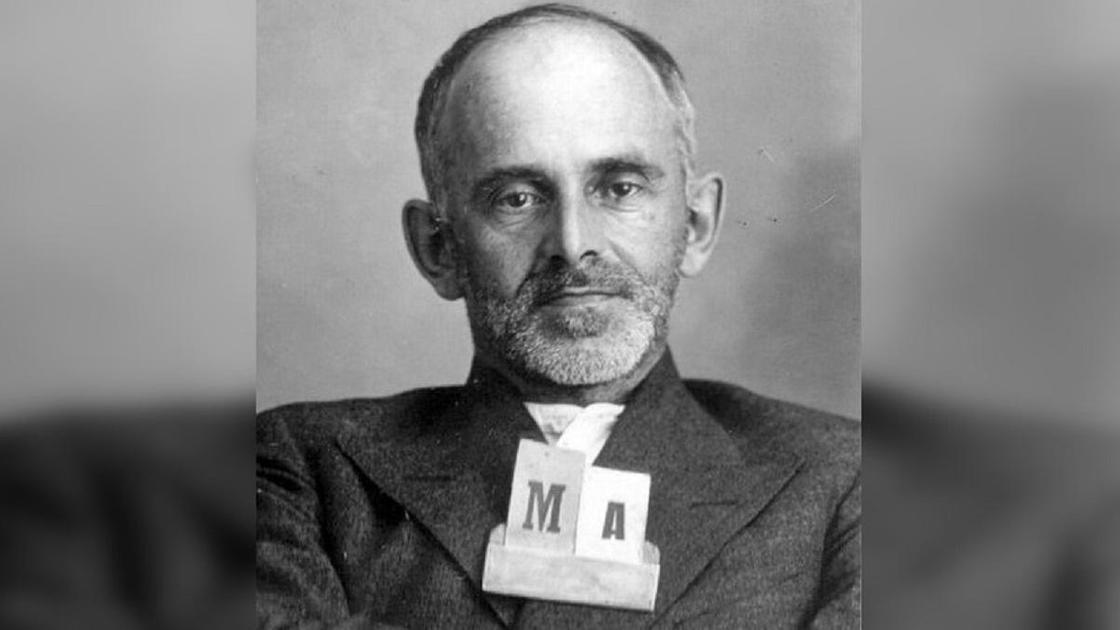

Тюремное фото, 1934 год. (Wikimedia Commons)

5

Но в чём Мандельштам подлинно опередил свой век, да и наш, кажется, — так это в прозе. Он первым доказал, что писать роман в наше время уже необязательно, это и не нужно, и нудно, — а можно написать конспект романа, и будет хорошо.

Он заключил договор на роман «Фагот», потом роман превратился в повесть «Парнок», потом он написал маленькую повесть «Египетская марка». Это не роман, а заметки на полях романа, но по ним, как по диагонали — куб, можно восстановить всё здание ненаписанной книги о маленьком человеке в революционном (сразу послереволюционном) Петрограде. Так, намёки, планы, лейтмотивы — но всё тем не менее сказано.

Мандельштам доказал, что писать роман в наше время уже необязательно

Мандельштам научил нас, что писать долгую скучную вещь необязательно — достаточно написать из неё то, что нам интересно. Тогда в ней не будет соединительной ткани. Вообще надо сжигать мостки, сокращать всё, что идёт от логики, произвольно сопрягать начала и концы, «мыслить опущенными звеньями», как написал он сам. И этот очерк о нём я пытался написать по этим правилам — не переписывать биографию, которая теперь общеизвестна, не называть ключевые даты (вот, если хотите: 1891−1913−1919−1922−1928−1934−1938), не объяснять его поэтический метод («каждая строка отдельно» — точно определил Шкловский), а рассказать то, что интересно мне. Он был нервный, нервический человек. Гениальная физиология поэта, по словам того же Шкловского. Он предвидел, что у нас отключится чутьё, слух и зрение, и боялся этого схождения в ад — за нас; отсюда его трепет.

Но мы ничего этого не понимаем, поэтому живём нормально — как в потерявшем управление дирижабле, в точности, как он предсказал:

Научи меня, ласточка хилая,

Разучившаяся летать,

Как мне с этой воздушной могилой

Без руля и крыла совладать.

4 февраля 2022Литература

В «Новом издательстве» вышла книга Глеба Морева «Осип Мандельштам. Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)» — о «помиловании» Сталиным, «советских» стихах и попытке искупить вину. Arzamas публикует отрывок

О решившем его участь прямом вмешательстве Сталина в дело — звонке Пастернаку — Мандельштам узнал от жены, находившейся в Москве, в марте-апреле 1935 года. Несмотря на то что Пастернак (с разрешения секретаря Сталина А. Н. Поскребышева) не делал из звонка секрета и слухи о нем разошлись по литературной Москве, Мандельштамы ничего об этом не слышали. По воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, узнав из случайного разговора с Г. А. Шенгели о звонке Сталина, она отправилась к Пастернаку, который подтвердил рассказ Шенгели «до малейшей детали» Н. Я. Мандельштам. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014.. Одновременно с получением в Воронеже информации о разговоре Сталина с Пастернаком Мандельштам вновь — после более чем годового перерыва — начинает писать стихи О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997.

Письма С. Б. Рудакова позволяют датировать это событие 6 апреля 1935 года..

До сообщения Н. Я. Мандельштам о звонке Сталина поэт, судя по написанной по пути из Москвы в уральскую ссылку «басне» «Один портной…», построенной на каламбурном соединении «(высшей) меры» и «(портновской) мерки» См. о ней: И. З. Сурат. Мандельштам и Пушкин. М., 2009., свой, против ожидания, мягкий приговор связывал с нервным срывом и суицидальной попыткой на Лубянке («…С себя он мерку снял — / И до сих пор живой»). В этой логике чердынский «прыжок» способствовал дальнейшему смягчению приговора Болезнью Мандельштама объяснялось изменение приговора 1934 года и во внутренней переписке НКВД в 1938 году. (См.: П. М. Нерлер. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. М., 2010.). Сведения о вмешательстве в дело Сталина меняли картину.

Теперь Мандельштаму было ясно, что, несмотря на то что он был арестован за оскорбительные для Сталина стихи, вождь лично способствовал смягчению его участи. По мысли поэта (которому, разумеется, не была доступна информация о направленной на сокрытие его текста тактике Агранова, приведшей в силу случайного стечения календарных обстоятельств к недовольству Сталина действиями ОГПУ), это случилось вследствие того, что «стишки, верно, произвели впечатление» Н. Я. Мандельштам. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014.. Этот «литературоцентричный» ракурс подтверждал и в каком-то смысле провоцировал и выбор Сталиным поэта в качестве собеседника о деле Мандельштама. В сознании Мандельштама «милость» Сталина оказалась соотнесена с поэтическими достоинствами его стихов, которые Сталин — несмотря на всю их оскорбительность — сумел оценить. Судя по сохраненной памятью Н. Я. Мандельштам реплике ( «Почему Сталин так боится „мастерства“? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить…» Там же.), для Мандельштама было очевидно, что его «помилование» вождем непосредственно связано с официальной идеологией заботы о «мастерах». Возникновение этой отдающей дань «мастерам культуры» и оказавшейся спасительной для него идейной тенденции он склонен был объяснять имманентной «настоящим» стихам иррациональной силой, в существовании которой был убежден: «Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся», «Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся», — заявляет он С. Б. Рудакову 23 июня 1935 года О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997. в разговоре, имеющем в виду, по нашему мнению, сравнительно незадолго до этого полученное известие об участии Сталина в его деле. Парадоксальным образом идея коммуникации со Сталиным, следы которой можно увидеть и в письме поэта Мариэтте Шагинян, и в донесении сексота ОГПУ (лето 1933 года), оказывалась реализованной: Сталин становился читателем — понимающим читателем! — Мандельштама. Эта утопическая конструкция меняла не только картину хода дела и вынесения приговора, но и всю картину мировосприятия поэта.

До Воронежа осмысление Мандельштамом политической проблематики было — в русле всех внутрипартийных оппозиций конца 1920-х — начала 1930-х годов — предельно персонифицировано: все неприемлемые для него черты советского режима — и прежде всего жестокость и палачество — воплощались в фигуре Сталина. Следствием этого стала направленная «не против режима, а против личности Сталина» М. Л. Гаспаров. Комментарии // О. Мандельштам. Стихотворения. Проза. М., 2001. стихотворная инвектива. Та же особенность восприятия Мандельштамом социальной реальности сохранится и после получения известий об участии Сталина в его судьбе — но теперь с обратным знаком: все привлекающее поэта в новом советском обществе — масштабность большевистского социального эксперимента, его «историческая правота» и прокламируемая устремленность в будущее — будет заключаться в персоне Сталина, становящегося с 1935 года настоящей поэтической обсессией Мандельштама.

В связи с посещением Мандельштамом в конце 1934 года психиатра в Воронеже Н. Я. Мандельштам пишет о его принадлежности к людям, которые «превращают в навязчивые идеи каждое тяжелое [resp. значительное] для них биографическое событие» Н. Я. Мандельштам. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014.. Таким событием, связанным одновременно и с тяжелой травмой ареста, и с радостью «помилования», стало для Мандельштама участие в его деле Сталина. Психологический механизм реакции Мандельштама на произошедшее с ним тонко раскрыт (отчасти как раз в связи с его делом) в дневнике М. М. Пришвина, которого много лет занимала фигура Сталина. В ноябре 1936 года Пришвин записывает: «Он [Сталин], вероятно, беспрерывно „прижимает человека к стене“, ловит его с поличным его блажи (sic!) и… отпустив, делает своим человеком навсегда… <…> Не дай-то Бог попасть в такой нравственный плен!» М. М. Пришвин. Дневники. 1936–1937. СПб., 2010. Именно о своего рода нравственном плене мы можем вести речь в случае Мандельштама Характерно ощущение Мандельштамом этого рода отношений именно как травмирующего «плена»: ср. его разговор с Рудаковым 24 марта 1936 года:

«О. Э.: „<…> …Я вам завидую: вы сумели себя сохранить, пронести. Вы окружающих (!) не цените“.

Я: „А вы?“

О. Э.: „Я отношусь не с точки зрения бытовой, а нравственной. Вы вот ничего не потеряли, а я изломан“.

См.: О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997..

На новом, наступившем после получения информации о вмешательстве Сталина, биографическом этапе послуживший причиной его ареста текст «Мы живем, под собою не чуя страны…» квалифицируется Мандельштамом как «нелепая затея» Из стихотворения «Стансы» (1935)., неорганичный «контрреволюционный выпад» (III: 544–545), «политическое преступление» (III: 563). Текст фактически деавторизован — даже ближайший конфидент Мандельштама в Воронеже, его «официальный» биограф С. Б. Рудаков, кому доверен архив поэта и чья надежность не вызывала сомнений, не будет ознакомлен с инвективой Текст стихотворения Рудакову сообщила Э. Г. Герштейн в 1938 году. (Э. Г. Герштейн. Мемуары. СПб., 1998.), а в составленном Н. Я. Мандельштам под наблюдением поэта в Воронеже полном списке его стихов с 1930 года (так называемом Ватиканском) для инвективы даже не оставлено пустого места (как это было сделано для не записанной из осторожности «Квартиры»). «Говорил Мандельштам о Сталине благожелательно», — вспоминал лето 1935 года воронежский знакомый поэта антрополог Я. Я. Рогинский Я. Я. Рогинский. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.. Начиная с этого времени поэт создает восемь текстов, полностью или частично инспирированных образом Сталина Мы имеем в виду следующие тексты: «Мне кажется, мы говорить должны…» (1935), «Мир начинался страшен и велик…» (1935), «Средь народного шума и спеха…» (1937), «Стихи о Сталине» (1937), «Обороняет сон мою донскую сонь…» (1937), «Если б меня наши враги взяли…» (1937), «С примесью ворона голуби…» (1937), «Стансы» (1937)., — беспрецедентное для русского поэтического канона число.

Начатые весной 1935 года стихи «Первой воронежской тетради» пишутся как идейный противовес антисталинским стихам, призванный аннигилировать их эффект. При этом в основание новых текстов Мандельштам кладет тот же, что и в инвективе, поэтический принцип: «Сейчас нужны уже стихи с буквальным называнием современности», — говорит он Рудакову в апреле 1935 года О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997., в разгар работы над вещами, которые тот же Рудаков характеризует как «цикл открытых политических стихов» Там же.

Речь, в частности, идет о стихотворениях «Чернозем», «Кама», «Мне кажется, мы говорить должны…» и «Еще мы жизнью полны в высшей мере…».. Как «просоветские» стихи с «тенденцией» воспринимаются они (неприязненно) и их первым, наряду с Рудаковым, слушателем — ссыльным оппозиционером А. И. Стефеном. В ответ Мандельштам заявляет, что это «вещи первые», написанные «по-новому о новом», «впервые — о новом „племени“ — о ГПУ, о молодежи, у которой будущее» Там же.

Имеется в виду стихотворение «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток…».. «Мандельштам, впервые после болезни приступивший к стихам… был целиком в гражданско-воронежской теме», — вспоминает Н. Я. Мандельштам Н. Я. Мандельштам. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014..

Отправленный в ссылку за «антисоветские» стихи, Мандельштам работу над новыми, «советскими» стихами воспринимает как «искупительный стаж» Из письма неустановленному лицу, начало 1937 года., а материал, созданный в результате этой работы, — как важнейший (среди

других Судя по свидетельствам С. Б. Рудакова, в ракурсе возможного влияния на его положение ссыльного Мандельштам рассматривал многие события своей воронежской жизни — от болезней («болезнь как путь [к освобождению]») до приезда Ахматовой.

См.: О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997. ) аргумент в разговоре об окончательном помиловании и скорейшем возвращении в Москву. Разговор этот Мандельштам ведет со Сталиным. По логике поэта, как она видится нам, если вождь прочитал его оскорбительное стихотворение и оценил его, то новые вещи, написанные после идеологического переворота, тем более заслуживают его внимания. Основной задачей Мандельштама становится установление «необходимой прямой литературной связи с Москвой» (июнь 1935; III: 526). Руководство Союза советских писателей, по понятным причинам являющееся ближайшим адресатом Мандельштама, он склонен по умолчанию считать передаточным звеном между собой и высшим партийным руководством, то есть в конечном счете Сталиным — «Союз [писателей], т. е. ЦК партии», упоминает Мандельштам 26 декабря 1935 года в письме к жене, пытающейся устраивать в Москве его литературные дела (III: 530).

Уже летом 1935 года См. письмо С. Б. Рудакова от 1 июля 1935 года.

О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997. у Мандельштама возникает мысль — собрать свои новые тексты и в сопровождении письма, документирующего идеологическую перестройку автора, направить в Союз советских писателей, воронежский или московский. Замысел всерьез оформляется после 24 октября, когда было объявлено о подготовке к проведению во второй половине декабря пленума правления ССП, посвященного «состоянию поэтического фронта» Готовиться к декабрьскому пленуму //Литературная газета. 24 октября 1935 года. . Этот пленум, известный как Минский, прошел позднее намеченных первоначально сроков, в феврале 1936 года. Через Воронежское областное отделение ССП Мандельштам передает в московский союз в качестве «самоотчета» подборку новых стихов и письмо. 20 декабря 1935 года эти документы с доброжелательной припиской об отношении областного союза к деятельности Мандельштама пересылаются в Москву (III: 537). Поэт придает своему обращению, приуроченному к Минскому пленуму, огромное значение, надеясь на публикацию новых стихов и изменение условий ссылки (разрешение на переезд в Старый Крым) или даже освобождение. Не исключает он и вероятности своего присутствия в Минске на пленуме См. письмо Н. Я. Мандельштам мужу от 29 декабря 1935 года (Р. Д. Тименчик. Об одном эпизоде биографии Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. № 47. 2014.)

О том, что Мандельштам «просился на Минский пленум», сообщал в Москву 28 сентября 1936 года секретарь партгруппы Воронежского ССП Ст. Стойчев. (П. М. Нерлер. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. М., 2010.). О характере сопровождавшего стихи письма можно судить по эпистолярному обращению Мандельштама к жене 3 января 1936 года:

«Надик, надо все время помнить, что письмо мое в воронежский Союз бесконечно обязывает, что это не литература. После этого письма разрыва с партией большевиков у меня быть не может при любом ответе, при молчании даже, даже при ухудшении ситуации. Никакой обиды. Никакого брюзжания. Партия не нянька и не доктор. Для автора такого письма всякое ее решение обязательно» В письме Н. Я. Мандельштам мужу от 2 января 1936 года письмо Мандельштама в ССП, при рассказе о знакомстве с ним Вс. Вишневского, названо «заявлением». (Р. Д. Тименчик. Об одном эпизоде биографии Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. № 47. 2014.) Аналогично характеризует его и сам Мандельштам («заявление к минскому пленуму, содержащее ряд серьезных политических высказываний») в письме в секретариат ССП от 30 апреля 1937 года (III: 564)..

Письмо/заявление Мандельштама в ССП до сих пор не обнаружено; есть основания полагать, что оно было уничтожено Н. Я. Мандельштам при разборе архива поэта с целью «выпрямления» его творческой биографии. Отправка письма никак не изменила статус Мандельштама — никакого ответа на свое обращение он не получил: в Москве некому было принять решение о его литературной судьбе.

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Под звездой Мандельштама

Павел Нерлер о том, каким путём поэт ведёт читателя

Осип Мандельштам

/

Wikimedia Commons

Директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ Павел Нерлер завершает работу над новой биографией Осипа Мандельштама (1891–1938). IQ.HSE побеседовал с автором о вселенной поэта, в которой сосуществуют очень разные миры — поэзия, биология и музыка. Внутри неё Ламарк помогает понять устройство современной жизни, «к Рембрандту входит в гости Рафаэль», а «бес Фауста» подбивает «на трамвае охлестнуть Москву». Новое интервью с Павлом Нерлером является продолжением двух предыдущих материалов нашего портала об исследованиях Мандельштамовского центра: «Музей Мандельштама» и «Переулок Осипа».

Павел Полян (Нерлер)

председатель Мандельштамовского общества,

директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ,

профессор Школы филологических наук

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Межзвездная среда

— Казалось бы, во вселенной Мандельштама почти не осталось тёмных мест, но на днях вы обнаружили неизвестный ранее автограф поэта.

— Тут примечателен сам по себе факт: находки всё ещё возможны! Хотя и должны идти по рубрике чудес. Описывая в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) книги из библиотеки поэта для приложения «Библиотека О.Э. Мандельштама» в будущем энциклопедическом издании, я обнаружил на нахзаце одного из принадлежавших поэту томиков Николая Гоголя карандашные строчки. Это автограф черновика одного из стихотворений цикла памяти писателя Андрея Белого. Редкая удача — много помет на книгах Осип Эмильевич обычно не делал!

Расшифровка автографа:

«Откуда принесли? который умер?

Скажите, говорят, какой-то гоголь умер?

Не гоголь, нет, писатель-гоголёк,

Который шустрился, чего-то не усвоил.

Мне что-то невдомёк:

На полтора аршина

К нему не подойти — почетный караул».

Опубликованные строки:

Откуда привезли? Кого? Который умер?

Где ‹…›? Мне что-то невдомёк.

Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?

Не Гоголь, так себе, писатель-гоголёк.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,

Который шустрился, довольно уж легок,

О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,

Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина

К нему не подойти — почётный караул.

Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.

‹…› напутал и уснул.

О текстологическом значении автографа ещё предстоит задуматься, но само место его появления — томик Гоголя — далеко не случайно. Ведь в 1934 году вышла книга Белого «Мастерство Гоголя», о которой Мандельштам и Белый беседовали в 1933 году в Коктебеле, и образовался своеобразный треугольник «Белый – Гоголь – Мандельштам» (предисловие к «Мастерству Гоголя», кстати, писал Лев Каменев). Контекст стихотворения понятен: Андрей Белый умер 8 января 1934 года, и его хоронили. В эти дни Мандельштам, очевидно, брал с полки и читал Гоголя.

Андрею Белому посвящены, например, и такие строки:

«На тебя надевали тиару — юрода колпак,

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк:

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок…».

«Гогольком» Белого называл Вячеслав Иванов.

— Мандельштам посвятил Белому полные теплоты и горечи стихи. Но в своё время он жестко иронизировал над произведениями Белого — в рецензии на «Записки чудака» (1922) писал о его «литературной самовлюбленности». Там же прошёлся по символизму как по течению, когда «половой, отражённый двойными зеркалами ресторана “Прага”, воспринимался как мистическое явление».

— В 1910-х годах, наверное, можно было найти и ещё более резкие вещи в адрес Белого, просто Мандельштам не был летописцем всех событий. Но между символистами и акмеистами (ко вторым принадлежали Гумилёв, Ахматова, Мандельштам, Зенкевич, Нарбут и Городецкий) шла концептуально-вербальная война. Однако тогда и в начале 1920-х, когда писалась эта рецензия, ситуация была одна, а в 1934 году — совсем другая, все споры были уже позади. Всё это уже не имело значения: ты вообще не знаешь, дадут тебе завтра дышать или не дадут. На поверхности оставались только сущностные вещи, а все расхождения с символизмом уже утратили последние остатки смысла.

Ещё в 1923 году Мандельштам, отвечая молодому поэту Льву Горнунгу, писал, что сейчас «акмеизма нет совсем»: «Он [акмеизм] суд над поэзией, а не сама поэзия». Осип Эмильевич тогда окончательно отказался от своей внутрилитературной «партийности», как и многие другие поэты. Просто осталась одна «высшая лига» поэтов, и там уже неважно, кто ты — символист, акмеист или футурист — можно взять своего вчерашнего оппонента под локоток и, мирно беседуя, с ним прогуливаться.

Из символистов на молодого, ещё не оперившегося Мандельштама сильно повлиял Валерий Брюсов. Но это воздействие было преодолено. А творчески значимое влияние оказал, конечно, Александр Блок и, как ни странно, Владимир Пяст, единственный из символистов, с которым Осип Эмильевич по-человечески близко дружил.

— Они одно время даже жили по соседству.

— Когда Пяст, сосланный за «контрреволюционную агитацию», на несколько дней нелегально приезжал в Москву, он останавливался у Мандельштамов. Часть архива Пяста хранилась у Осипа Эмильевича, её Надежда Яковлевна даже отбила у гэпэушников на обыске.

Любопытно, что Вячеслав Иванов, скорее, не повлиял на Мандельштама, несмотря на искренний пиетет ученика к ментору. В письмах Мандельштама Иванову чувствуется и этот пиетет, и благодарность за «пропуск» в «Башню» и на «Ивановские среды».

— Там он познакомился с литературным бомондом.

— Да, в сущности это было знаком участия в реальном литературном процессе. За чайным столом эти «перегородки» — символизм, акмеизм и прочее — были не так важны. А вот в полемике — другое дело. Помните критику акмеизма в статье Блока «Без божества, без вдохновенья»? Блок рубится с Гумилёвым и другими акмеистами, но Мандельштама щадит.

Прорыть нору во времени

— В статье 1922 года к первой годовщине смерти Александра Блока Мандельштам писал, что автор «Возмездия» был человеком XIX века и знал, что «дни его столетия сочтены». «Он [Блок] жадно расширял и углублял свой внутренний мир во времени, подобно тому как барсук роется в земле, устраивая своё жилище<…>». А как было с самим Мандельштамом? Его поэзия, вобравшая мировую культуру, во многом вне времени, а он сам, очевидно, пытался примириться с жестоким «веком-волкодавом»: «Пора вам знать, я тоже современник<…>» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» 1931 года).

— Конечно, всё время его туда заносило. Но это совсем не означает конформизм и коллаборационизм. Это просто попытки найти какой-то modus vivendi , который позволял бы совмещать то, что у тебя внутри, с тем, что вокруг тебя, снаружи. Про Мандельштама тоже можно сказать, что он не совсем из ХХ века. Он такой же старорежимный «попутчик», как и Блок. Показательно, что Блок, при всем неприятии акмеизма, признал Мандельштама. И слова «“жидочек” прячется, виден артист» о вечере в Союзе поэтов на Литейном, когда Мандельштам читал петроградцам свою будущую книгу «Tristia» (1921 год), в устах Блока с его бытовым антисемитизмом звучали как высшее признание.

— Однако у Мандельштама сохранялось ощущение «межеумочности»: «Я, кажется, в грядущее вхожу, // И, кажется, его я не увижу».

— Конечно, потому что ноги разъезжаются. Очень разные платформы, к которым ты принадлежишь или хотел бы принадлежать, и держать равновесие чрезвычайно трудно.

В начале было Слово

— Сергей Аверинцев отмечал, что Мандельштам ценил в лексике «не столько богатство, сколько жёсткий отбор». У него не было «ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова, ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского, ни обилия неологизмов, как у Хлебникова». Для Мандельштама важен «сознательный смысл» слова — логос («Утро акмеизма»). Какая страшная мука: «Я слово позабыл, что я хотел сказать». Обретённый язык — как открывшееся дыханье, как спасение от хаоса жизни.

— Тут действительно произошло чудо. Мандельштам не единственный еврейский мальчик, который мог бы быть в черте оседлости и который оказался в российской столице. Но я не знаю, есть ли ещё схожие образцы такой невероятной скорости преодоления этого цивилизационного барьера. Отец его тяготел к немецкому, в русской лингвосфере был косноязычен и говорил по-русски с характерным жаргоном. Мать же — воспитанница минско-виленской еврейско-русской среды. И вот Ося Мандельштам, имея такие стартовые позиции (он родился, считайте, в черте оседлости — Варшаве), встал в первый ряд лучших русских поэтов. Такого колоссального языкового и творческого скачка никто не совершил, и в этом отдельная гениальность Мандельштама.

Кстати, отец Мандельштама учился в Берлине. Его послали учиться каким-то талмудическим премудростям, а он всё время и деньги, которые на это были, потратил на немецких романтиков, на немецкую культуру. А сам Осип Эмильевич в письме к литературоведу Юрию Тынянову в 1937 году размышлял: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в её строении и составе». И это чистая правда!

И Мандельштам действительно шёл не тем путем, каким шёл, например, Велимир Хлебников, — не изобретал неологизмов, не искал корнесловий. Мандельштам работал с ассоциациями, сопрягал слова и смыслы. Поставленные рядом, они совершенно иначе смотрелись и считывались.

— «Россия, Лета, Лорелея…».

— Да. В нём было то, что сейчас назвали бы гипертекстуальность. Литературовед Лидия Гинзбург называла его поэтику — «поэтикой ассоциаций». Если угодно, Мандельштам — это особый вид интернета.

Из воспоминаний Лидии Гинзбург: «Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом <…>, с взглядом напряжённым и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами».

— Слово для Мандельштама априори аккумулирует ассоциации.

— В статье «Разговор о Данте» он замечал: «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны <…>».

«На стёкла вечности уже легло моё дыхание…»

— Важное для поэта понятие — воздух, дыхание, ритм, который бьётся, как сердце. Отсюда — и метафоры: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения, — писал Мандельштам в “Четвёртой прозе”. — Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух». Есть у него строки: «Душно — и все-таки до смерти хочется жить», «о, этот медленный одышливый простор» и т.п.

— «Ворованный воздух» имеет отношение, скорее, к социально-политической ситуации. Это не столько языковая проблема, сколько политическая, а точнее, всё вместе, невозможно расщепить.

— Но поэзия, как дыхание, приходит и уходит. Вспомним творческое удушье, о котором сказал Блок в 1921 году на вечере памяти Пушкина: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем». Но может открыться второе дыхание: стихи возвращаются, как было у Мандельштама после Армении.

— Тогда уж можно и физиологию приплести. У Мандельштама была одышка, которая слышна и в стихах: «Я — это я, явь — это явь» (стихотворение «Люблю морозное дыханье…» 1937 года). Это ритм человека с одышкой.

— Или «В лицо морозу я гляжу один: он — никуда, я ниоткуда».

— Эта одышка усиливалась с годами. У Мандельштама была, как тогда называли, грудная жаба. Но иногда Осип Эмильевич пользовался этим как инструментом для достижения каких-то бытовых целей. Искусственный припадок ему ничего не стоило сымитировать, это неплохо задокументировано. У него молодого был в ходу такой глагол — «виллонить», от имени поэта Франсуа Вийона (François Villon), о котором у Мандельштама есть замечательная статья. Это значило, например, — что-нибудь взять и по-школярски безответственно не отдать. Или: дайте мне денег, а когда я умру, можете мне на памятник не собирать. Он как бы чувствовал себя вправе претендовать на помощь как на само собой разумеющееся и причитающееся — вследствие своего дара. И это было его сознательной жизненной установкой в молодости, когда всё казалось нипочем, а денег не было. С точки зрения человеческих отношений это полная чушь, но в молодости это катило. И многих помогавших даже устраивало: «Я помог поэту».

— Ходасевич рассказывал: «<…> В часы обеда и ужина появлялся он [Мандельштам] то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяина, вдруг объявлял: ну, а теперь будем ужинать».

— Помните двустишие Мандельштама «В альбом спекулянтке Розе»: «Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, // Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать».

Тут надо учесть, что Осип Эмильевич впервые пожил один в 1911 году после того, как крестился. Его отношения с отцом тогда очень напряглись, и он жил у своих друзей, на дачах. Вс` это тогда, в 20 лет, было очень пульсирующе, никакими цепями не сковано, была мобильность и лабильность. А если бы Мандельштам не крестился, то в 1912 году ему был бы 21 год, и тогда — прощай, Петербург. Он должен был бы покинуть столицу и переместиться в черту оседлости.

Крещение в культуру

— Мандельштам крестился, чтобы остаться в русской культурной среде?

— Да, потому что он чувствовал себя в этой среде, в этом языке, в этом городе совершенно своим. Для него и университет был в немалой степени средством, чтобы остаться в этой родной среде. И ничего не было жаль для этого. Мандельштам не считал, что крещение — предательство, а его отец считал.

— Мандельштам вроде бы интересовался католицизмом.

— Интересовался много чем. Он и имябожием интересовался. У него были среди друзей очень православные люди — типа Сергея Платоновича Каблукова, религиозного и общественного деятеля. Но Мандельштам крестился не в православие, а в методисты. Это было дешевле и «накатаннее», надо было постоять, расписаться — и всё. А у Каблукова было специфическое православие, сквозь специфическую призму Религиозно-философского общества.

Мандельштам жил в культуре, в языке, они и были его религией. Всё остальное вращалось вокруг этого ядра, как планеты вокруг солнца. И в этой системе было недопустимо, чтобы его, Мандельштама, изъяли из неё.

— Кстати, он в университетах полного курса не прошёл – ни в Гейдельберге, ни в Сорбонне?

— В университетах, конечно, нет. Но в западных университетах и не требовалось соответствовать каким-то этническим критериям. Просто приехал, заплатил взносы — и учись. Он так ничего и не закончил, знания его не были систематическими. Отсюда у него то, что зануды и педанты считают «ошибками», а на самом деле это были музыкальные по природе «проговорки». Ну да, первый голубь, по мифу, вернулся в ковчег. А Мандельштам написал, что не вернулся. Ну и что? И таких «ошибок» у него много. Вот, например, «Аониды» («Я так боюсь рыданья Аонид» в стихотворении «Ласточка» 1920 года). Что такое были аониды по мифу, уже второстепенно. Музыкально они на месте!

— Для Мандельштама была крайне важна фонетическая, музыкальная сторона поэзии — вы об этом говорите и в статье о его общении с грузинскими поэтами и переводах грузинской поэзии, и в книгах.

— И ещё Осип Эмильевич чувствовал некоторое свое всесилие, что ли, что в русском языке он может чуть ли не всё. У него это называлось «фигурять Мандельштамом». То есть если нужно для какого-то перевода что-нибудь такое стилистически замечательное сделать, он будет «фигурять» и сделает! В то же время, это съедало что-то в тебе, фигурянье не было бесплатной «услугой». Поэтому про службу в комсомольской газете он писал Надежде Яковлевне: «Решай — подходит ли мне газетная работа. Не иссушит ли мой старый мозг вконец? Но работа нужна. И — простая. Не хочу “фигурять Мандельштамом”. Не смею! Не должен!». А когда надо, он был стилизатором ничуть не хуже, чем, например, Владимир Сорокин. Тот может сымитировать что угодно, как и Мандельштам, если ему хочется или надо. Поэт писал в «Московском комсомольце» так, как если бы сам был комсомольцем: «Товарищ Кочин» и т.п. Поэтому Мандельштам был так уверен в себе, когда нарвался на скандал с Горнфельдом.

«Паралитический Дантес»

— В 1928 году был опубликован перевод «Легенды об Уленшпигеле» Шарля де Костера с ошибкой на титульном листе: «Перевод с французского Осипа Мандельштама». На деле Мандельштам был не переводчиком романа, а редактором переводов Карякина и Горнфельда. Ошиблось издательство, а пострадал Мандельштам, которого Горнфельд обвинил в плагиате.

— Осип Эмильевич признал всё, в чём был не прав, все формальные грехи, и был готов отвечать внесудебно. Но он считал, что отредактированный им текст заведомо лучше того, что могут представить Карякин и Горнфельд с их занудным, неживым языком. Мандельштам был уверен, что делает благо редактируемому тексту своей правкой.

«К числу убийц русских поэтов <…> прибавилось тусклое имя Горнфельда, — замечал Мандельштам в ”Четвертой прозе”. — Этот паралитический Дантес <…>, проповедующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ совершенно чуждого ему режима<…>».

«Я по природе ожидальщик»

— Есть ощущение, что Мандельштам — фаталист. И не только в том смысле, в каком поэт живет в ожидании казни, как Андре Шенье или Вийон. Кажется, у Осипа Эмильевича было какое-то античное ощущение судьбы, фатума, примерно как у Эдипа, — ощущение, что все «заверчено давно».

— По-моему, в молодости у него не было ощущения, что его обязательно настигнет какая-то кара. Он какую-то звезду видел над собой и на неё полагался. И она его — до поры до времени — не подводила.

— Анна Ахматова вспоминала, как в 1934 году он сказал ей: «Я к смерти готов». Переломным моментом была эпиграмма 1933 года «Мы живём, под собою не чуя страны…»?

— Я думаю, переломный момент случился раньше. Коллективизацию как таковую он не увидел, но голод после неё видел, и это всё у него сопряглось. Что такое, например, «Четвёртая проза»? Несогласие «единоличника» с какими-то отвратительными «колхозными» (Союз писателей) порядками, которые навязывались бы, если оставаться среди этих советских писателей. Не от собственных литературных трудностей, а от чего-то гораздо большего, в частности, голодомора, который Мандельштам видел в Старом Крыму, возникло то ощущение, которое привело к «Мы живём, под собою не чуя страны…». Маловато было бы своих огорчений и неудач, чтобы написать такие стихи. Нужно было проникнуться трагическим духом гораздо большей корпорации, нежели та, к которой ты принадлежишь.

— Это то ощущение трагизма, которое перестало его покидать?

— Ну, в 1917–1918 годах оно у него тоже было. Появились стихи, когда он пытался определиться, как относиться к революции и новой власти.

— «Когда октябрьский нам готовил временщик ярмо насилия и злобы…»?

— Да. О ком эти стихи? О Ленине? Что только не предполагали исследователи! Во всяком случае, это попытка провести самонастройку, найти гомеостаз между собой и новой эпохой.

«Сталинская премия»

— Хочется провести параллель между Булгаковым и Мандельштамом. Не только потому, что ровесники, или потому, что Елена Сергеевна спасала наследие Михаила Афанасьевича точно так же, как Надежда Яковлевна — наследие Осипа Эмильевича. Их сближает тема отношений художника и власти. Мандельштам иногда искал какого-то человеческого диалога с властью, покровительства («Ода Сталину», «Стансы»), и Булгаков — тоже, например, в «Кабале святош», «Жизни господина де Мольера».

— В то же время нельзя не отметить очень глубокую пропасть между ними. Мандельштам — разночинец, выходец из демократической среды. Булгаков — из дворян, белая кость. Это много в чём проявлялось, даже в отношении к тому, что тебя окружает. Булгакову нужна была хорошая мебель. Мандельштаму, чтобы поспать, можно было на две табуретки накинуть широкую доску — и всё.

— Это такая бесприютность, «безбытность»?

— Не только. Ещё и родовая приспособляемость, нетребовательность. Пока отец его содержал, Мандельштам не чувствовал в себе внутренней ответственности за кого-то, а сам он как-нибудь прокормится. В мемуарах «Полутораглазый стрелец» Бенедикт Лившиц вспоминал, что Мандельштам научил его, где можно дёшево стирать и гладить сорочки, как можно, живя с одной-двумя рубашками, производить впечатление, как будто у тебя их много. Вот такие маленькие хитрости безденежной богемы. Мандельштам в этом смысле был очень гибок, очень пластичен, готов был настраиваться.

Что касается отношений с властью, то у Булгакова и Мандельштама было ощущение, что они в своей сфере — русской литературе и культуре — играют в высшей лиге, что они элита. А кто такие все эти молотовы, сталины? Это тоже элита, но политическая. И у Мандельштама, как и у Булгакова, была иллюзия, что они с этой элитой в каком-то смысле ровня. Только те видели это иначе. Но Сталин захотел и позвонил Пастернаку из-за Мандельштама, а Мандельштам не мог бы позвонить Сталину.

Сталин занимал в сознании каждого довольно значительное место. Поскольку власть в СССР была очень иерархизирована, она персонализировалась в «вожде народов» и у Мандельштама, и у Булгакова. Поэтому то хорошее, что каждому из них сделал Сталин, вызывало у них синдром благодарности.

— Стокгольмский синдром?

— Я бы это так не называл, хотя благодарный интерес тут явно имел место. Всё-таки Сталин подарил Мандельштаму четыре года жизни (устная резолюция за эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны…» была «изолировать, но сохранить»). В моём понимании это — «Сталинская премия». Мандельштам вполне мог умереть уже в 1934 году, здоровье у него было таким, что, если бы у него был тот приговор, который ему наметили, он бы не выдержал (во второй раз он даже не доехал до Колымы). Так что в первый раз его однозначно спас Сталин. Точно так же Сталин с его парадоксальной любовью к «Дням Турбиных» прикрывал собой и Булгакова. Что и заставило начальников среднего звена тоже быть не обязательно такими людоедами, какими они были. То есть у Мандельштама и Булгакова диалог с властью приобретал характер выяснения личных отношений, хотя самих отношений и не было.

Нужно учесть, что Сталин к тому же много читал. Известно, что Виктору Некрасову лично он дал Сталинскую премию за «В окопах Сталинграда», потому что ещё за день до объявления повести Некрасова в этом списке не было. Кто мог это сделать? Только Сталин.

Кстати, Арсений Тарковский мне рассказывал, что к юбилею Сталина в 1949 году ему поручили переводить стихи вождя на русский язык. К счастью, Сталин вычеркнул этот пункт из сводной программы. Но Тарковский говорил, что одно стихотворение вождя про любовь к Грузии было замечательным. При всей своей монструозности, при том, что Сталин был воплощением авторизованной им системы, которая губит всё живое, он, тем не менее, имел и качества читателя, ценителя сильных текстов. И этот регистр создавал иллюзию, что авторам этих текстов можно к нему обращаться.

— Одним из заступников Мандельштама был и Николай Бухарин.

— Бухарин сидел за одной партой с Ильёй Эренбургом. А между Эренбургом и Мандельштамом дистанция — в четыре мизинца. На тот момент системы «каст» ещё не было. В обращении к Бухарину не было заискивания перед элитами, не было меркантилизма. Когда все эти представители власти были молодыми, они все находились достаточно низко на социальной лестнице. Все были «из народа, духом окрепли в борьбе». Дистанция с деятелями типа Бухарина или Молотова была малюсенькой. Мандельштам в 1918 году запросто жил одно время с ними в одной гостинице и встречался с Лениным и Троцким в лифте.

Грань Мандельштама и Маяковского

— Надежда Яковлевна пишет, что в 1910-е годы Мандельштам и Маяковский дружили, но их «быстро растащили в разные стороны».

— Осип Эмильевич дружил с футуристом Лившицем, а тот, в свою очередь, дружил с Маяковским. Можно ли считать из-за этого, что Мандельштам дружил с Маяковским? По-моему, нет. Формально они были в очень враждующих корпорациях — акмеисты против футуристов. Друг друга ставили на место, в том числе громогласным голосом — Маяковский. Дело молодое, почему не пободаться, если есть рожки? Но куда важнее то, как Мандельштам отреагировал на самоубийство Маяковского.

— Он отринул все бывшие разногласия.

— Мандельштам даже попросил будущего главу НКВД Николая Ежова, который тогда тоже был в этом доме отдыха в Сухуме, чтобы он не плясал в этот день (тот очень любил танцы).

По сути, когда Мандельштаму и Маяковскому стало по 40 лет, были совсем другие отношения, и членение на футуризм, имажинизм, акмеизм перестало иметь значение. Мандельштам признавал масштаб Маяковского, и наоборот.

— И обоих задушил век-волкодав. Маяковский в последние годы занимался самоуговариванием, что в стране всеёв порядке. Удивительным образом в сознании современников они «рифмовались».

«Когда Мандельштам уехал на Кавказ и <…> исчез с горизонта столичных писателей, они начали распространять слухи о том, что автор Tristia добровольно разделил судьбу Маяковского», — пишет Олег Лекманов в книге «Осип Мандельштам: жизнь поэта» (серия ЖЗЛ).

Это просто слухи. Это был не единственный случай, когда нечто подобное писали о Мандельштаме.

— Значит, у людей было ощущение, что он на грани.

— Мандельштам и в самом деле обсуждал эту грань с Надеждой Яковлевной. Пару раз они, по её словам, были на грани самоубийства, когда всё перестало получаться, когда всё, к чему ты был настроен, когда у тебя были источники дохода (хотя бы переводы), исчезало. Ты оказывался в вакууме, но так нельзя жить творческому человеку. Такая ситуация была, например, во время ссылки Мандельштама в Воронеж. Сначала он получил работу — и в театре, и в радиокомитете, а Надежда Яковлевна трудилась в газете. Потом эти источники пересохли, всё ушло. Суицидальные настроения были у них несколько раз.

Мандельштам в 4D

— На январской конференции «“Страх и муза”: Ахматова, Мандельштам и их время» обсуждалось множество тем: от пластических прообразов стихов Мандельштама, ассоциаций с древнегреческой поэзией (например, Архилохом) до различий списков одних и тех же стихов. Есть иллюзия, что о Мандельштаме сказано почти всё, остались лишь детали.

— Я не считаю, что сегодня есть целостная биография Мандельштама. То, что есть, пока лишь подступы. Сам я сейчас пишу новую биографию, некоторые её части уже опубликованы. Это будет большой труд, около ста печатных листов.

Работают и другие коллеги, есть с кем поспорить. Так, Глеб Морев хочет доказать про Мандельштама, что тот был якобы склонен к компромиссам уже с 1920-х годов, что он был принципиальным конформистом. Но Мандельштам таким не был! А вторая его идея — в том, что Надежда Яковлевна «строила» биографию своего мужа: что-то уничтожала в архивах.

— То есть Надежда Яковлевна якобы «цензурировала» биографию?

— Скорее, якобы цензурировала миф о Мандельштаме. Она спасла архив, но, по мнению Морева, чистила то, что противоречило этому мифу. В моих глазах такой подход — просто перенос обстоятельств нашего времени, когда всё уже давно «пост-» (постправда, постбиография и пр.) и всё уже манипулируемо, на ситуацию тех лет. Сторонники такого подхода к Мандельштаму не понимают, что в той жизни, которую Надежда Яковлевна вела, манипулировать чем-либо было невозможно.

Помните слова Анны Ахматовой об Иосифе Бродском: «Какую биографию делают нашему рыжему!». Но это было намного позже. Если угодно, КГБ заполнял Бродскому «формуляр» на Нобелевскую премию. Но к Мандельштаму это неприменимо. Ретроспективно это не работает. Ещё немного, и Мандельштам в такой интерпретации превратится в сталинофила. Но это же совсем не так! Можно найти некоторое количество фактов, которые будут это подтверждать, но тогда придется отбросить остальные! А во-вторых, поэт — существо «полигамное», многослойное, внутри себя взаимодействует сложным образом, и ему тоже хочется шагать в ногу со временем.

«Лирический гермафродитизм»

— Мандельштам пишет в статье «Франсуа Виллон»: «Лирический поэт, по природе своей, — двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога».

— Но, как говорится в стихотворении 1930 года: «А мог бы жизнь просвистать скворцом, // Заесть ореховым пирогом… // Да, видно, нельзя никак». Это «нельзя никак» невозможно игнорировать. Те, кто так делает, говорят, что якобы опираются на Михаила Гаспарова, что он первым нашёл просоветские ноты в «Оде Сталину» и «Стихах о неизвестном солдате». Я перечитал Гаспарова, и это не так. Во-первых, это натянуто. Во-вторых, аргументы, которые это подтверждают, относятся к стихам, которые не вошли в окончательный вариант. В-третьих, Мандельштам многослоен. На попытках его однослойного осмысления далеко не уедешь.

Что касается мандельштамоведения, то поэт всегда вдохновлял исследователей на самые разные трактовки его стихотворений. Можно проводить чемпионат мира по интерпретациям его поэзии.

— Сергей Аверинцев замечал: «Нет чувства, на которое [у Мандельштама] не ложилась бы тень противочувствия». Но ведь Осип Эмильевич как раз мастерски умел снимать противоречие, приводить его к гармонии.

— А у Аверинцева разве не это звучит? Он просто раскладывает это на части для того, чтобы можно было проследить полюса. Конечно, это и есть, если угодно, «гермафродитизм». Это присуще поэту.

Дар природы

— В начале 1930-х годов Мандельштам после пяти лет лирического молчания снова начал писать стихи. Считается, что дар поэзии вернулся к нему после путешествия в Армению и Грузию. Сам Мандельштам говорил, что это во многом заслуга Бориса Кузина, его друга, биолога-ламаркиста. Как именно вернулась лирика?

— Гроза, которая в конце 1920-х сгустилась над Мандельштамом (конфликтом с Горнфельдом она далеко не исчерпывается), должна была как-то разрядиться. И тут сыграли роль не просто Армения, не просто Кузин, а их сочетание. Кузин вышиб ту пробку, которую в Мандельштама вбило пятилетие немоты, когда он, иссушая мозг, был вынужден заниматься совсем не тем, чем ему хотелось бы (переводами). Осип Эмильевич готов был работать даже архивным клерком в Армении или ещё где-то, чтобы не быть в этом переводческом ярме.

Что касается Кузина, то он был потрясающим собеседником, меломаном, как и Мандельштам. Благодаря Кузину Осип Эмильевич уткнулся в совершенно незнакомый пласт — проблематику происхождения жизни и формообразования.

И это знакомство, которое произошло в Ереване, и сам калибр встреченного Мандельштамом человека оказались для поэта необычайно плодотворными. Все эти саламандры, как и кошениль, которую изучал Кузин, — значимы не сами по себе, а в контексте формообразования. В биологии есть виды, роды, отряды, царства. А в поэзии есть разные жанры и много чего ещё. У Мандельштама появилось новое дополнительное зеркало, в которое он мог смотреть и много открывать в своей области. Стихотворение «Ламарк» могло ли возникнуть без влияния Кузина? Нет, конечно.

Когда в 1933 году Кузина арестовали, Мандельштам ходатайствовал о его освобождении: «У меня отняли <…> моё второе „я“, человека, которого я мог <…> убеждать, что в революции есть и <энтелехия>, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы. Я переставил шахматы с литературного поля на биологическое, чтобы игра шла честнее. <…> Я с ним учился понимать, какую уйму живой природы, воскресшей материи поглотили все великие воинствующие системы науки, поэзии, музыки».

— Мандельштам словно увидел природу более острым зрением. Как в «Путешествии в Армению» он пишет о шишках: «В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь».

— Мандельштам стал богаче на целый мир! Кузин и его друзья принесли его Осипу Эмильевичу на блюдечке. Поэт впрыгнул в новое измерение. Эта связка поэзии и биологии как манифестации знания жизни, основ бытия — это было богатство, без которого уже не представишь Мандельштама. Да и сами биологи были очень интересной публикой. Вместе взятые, они создавали прекрасную атмосферу, которой Мандельштам был до этого лишён. Кто до этого были его самыми значимыми друзьями? Борис Синани, Сергей Каблуков. Не так много было таких людей, с которыми можно было общаться столь плодотворно. И Кузин среди них — первый.

Мандельштам Oxxxymiron’а

— Стихи Мандельштама кинематографичны: что ни строка — то кадр. « Люблю разъезды скворчащих трамваев, // И астраханскую икру асфальта, // Накрытую соломенной рогожей, // Напоминающей корзинку асти, // И страусовы перья арматуры <…>». В «Шуме времени» глава «Музыка в Павловске» — готовое кино: «неподвижные газетчики на углах», «широкие буфы дамских рукавов», «усы, эспаньолки, холёные бороды». Есть исследования — Мандельштам и кино?

— Мой друг, киновед Наум Клейман усматривает в «Разговоре о Данте» и в ряде других произведений Мандельштама много близкого к тому, что было в теории кино у Сергея Эйзенштейна. Подходы очень близкие, родственные.

— Эйзенштейн тщательно выстраивал каждый кадр. И у Осипа Эмильевича — та же картина. Нет ли у кого-то идеи снять фильм о самом поэте?

— Мне однажды позвонил Владимир Меньшов с таким замыслом. Мы встретились. Я очень доволен, что он отказался от этой идеи. Ведь кинорежиссеры необычайно заточены на себя, а Мандельштам для них — не более чем материал. Сегодня Мандельштам, завтра — какой-нибудь футболист. А вот из документальных фильмов, как из кусочков, складывается какой-то пазл. Фильм «Сохрани мою речь навсегда…» 2015 года, который сделал Рома Либеров, удачен. Тот же Либеров запустил в прошлом году, к 130-летию со дня рождения Осипа Эмильевича, и трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда…», — песни на стихи Мандельштама поют популярные исполнители: Oxxxymiron, Леонид Агутин и другие. Но немногие поющие улавливают, что это за поэзию они артикулируют. В этом смысле это не очень удачный проект, хотя у него и миллионы просмотров. Так или иначе, но Мандельштам по-прежнему провоцирует на новаторские вещи.

Универсум Мандельштама

— «Мандельштамовская энциклопедия» ещё будет переиздаваться?

— Обязательно. В той, предыдущей, было немало удачного, но было и неудачное. Есть ещё пласты в исследованиях Мандельштама, к которым вообще не прикасались. Есть элементы мандельштамовского архива, которые пока не введены в оборот. Речь об отдельных письмах, набросках к чему-то — словом, эго-документах. А тексты — уже все есть, новых ждать не приходится.

— Мандельштамовский центр планирует расширяться?

— Я очень надеюсь на это, нас слишком мало сейчас. Кстати, центр сейчас является частью Большого проекта ВШЭ «Литература как культурная практика и социальный опыт» под руководством Ильи Калинина и Евгения Казарцева.

— Студенты участвуют в работе центра? В своё время они помогали готовить энциклопедию.

— Да. Некоторые обзоры мандельштамианы в разных архивах сделаны с участием студентов, а также обзор стихов, посвящённых Осипу Эмильевичу. Но они могли бы участвовать и больше. В мирах Мандельштама так замечательно обретаться — всё время что-нибудь новое для себя открываешь. Думаю, что судьба и творчество Надежды Мандельштам — неотъемлемая часть этих миров, как и посмертная судьба наследия их обоих.

IQ

IV. Ритм — звучание — рифма

В эпоху Мандельштама было много forte и fortissimo. Даже не считая Маяковского и Есенина, поэты, крупные и средние, более или менее популярные, постоянно прибегали к повышению голоса: трубно пророчествовал Волошин, звонко пел Северянин, отрывисто восклицала Цветаева. В поэзии Гумилева часто звучали «команды с капитанского мостика», из интимной негромкости стихов Ахматовой вдруг прорывался крик отчаяния; даже такой мастер тишины, как Блок, в предреволюционные и пореволюционные годы возвысил свой голос, а Пастернак в ранний период своего творчества был преимущественно громогласен. Все торопились, спешили что-то высказать, может быть сначала в бессознательном предчувствии, а потом в сознательном понимании того, что скоро всех принудят к молчанию. У одних это находило выражение в большем объеме, у других в особенно динамическом темпе творчества. В эту эпоху контрастных переходов от шопота к крику или от крика к шопоту, Мандельштам начинает звучную речь, почти без повышения и понижения голоса. Он пишет мало и сохраняет свой особенный медлительный, торжественный темп.