Материалы

Краткий путеводитель по греческой философии

Необходимый минимум знаний о философах эпохи архаики, классики и эллинизма

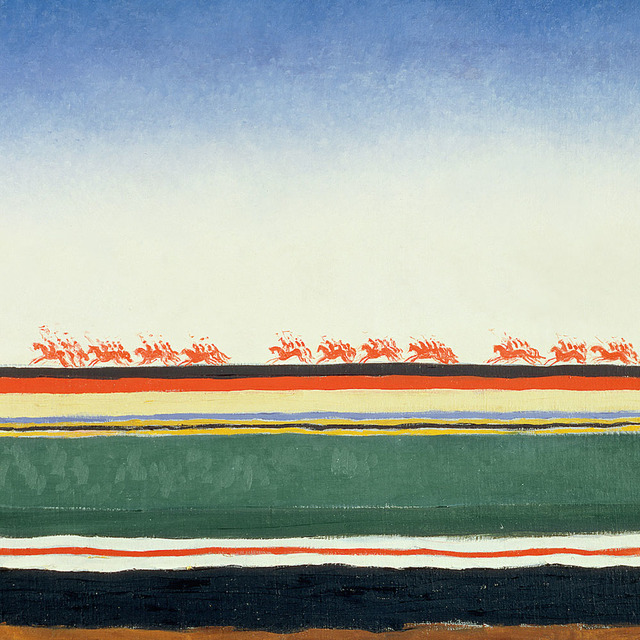

Краткий учебник по русскому авангарду

Главные достижения авангардной мысли XX века в семи видах искусств

Элементарный путеводитель по философии XX века

9 немецких, французских и англосаксонских традиций в философии Новейшего времени

История Японии в 20 пунктах

Самые значимые для понимания японской истории даты и события

«Волк, коза и капуста» с писателями

Знакомая с детства игра, но интерактивная и с Маяковским

Узнайте писателя по детской фотографии

Физиогномический тест

Как читать и понимать хайку

Переводчик о поэзии трехстиший, ее истории, переводах и о том, почему это красиво

Найдите стульям дома

Проверьте свои знания архитектурных направлений, обставив дома мебелью

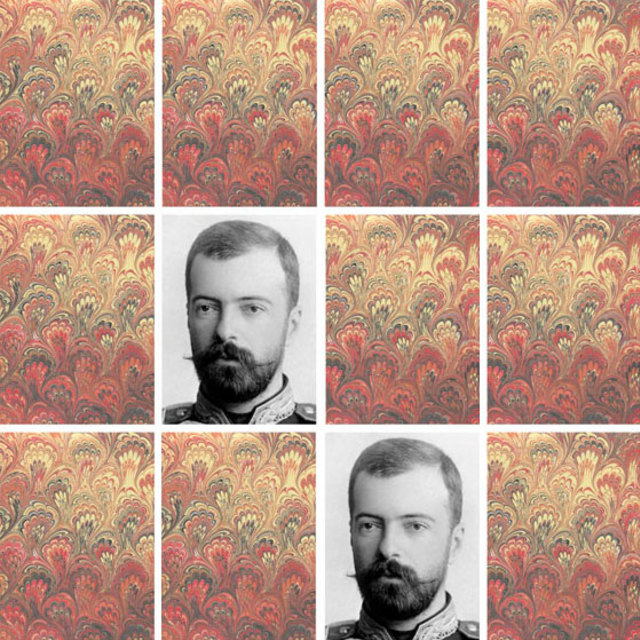

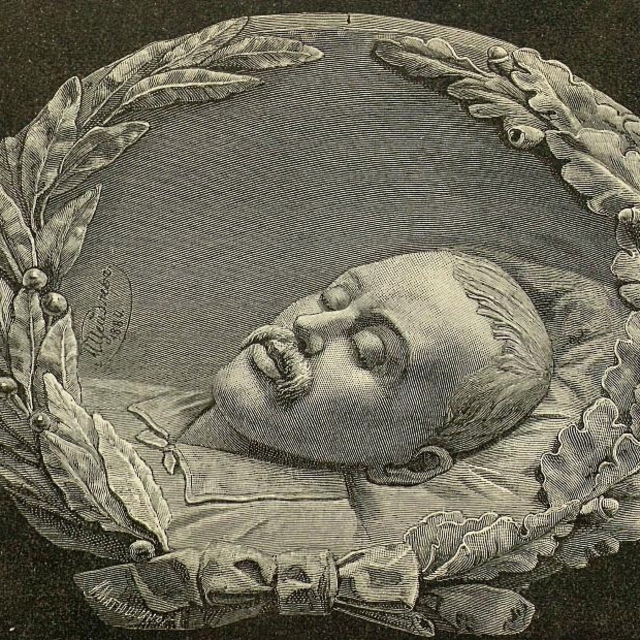

«Мемори» с Романовыми

Cыграйте в игру — и отыщите 12 повторяющихся портретов Романовых

Как вы понимаете японцев?

Проверьте свое понимание мимики и жестов, принятых в общении у японцев

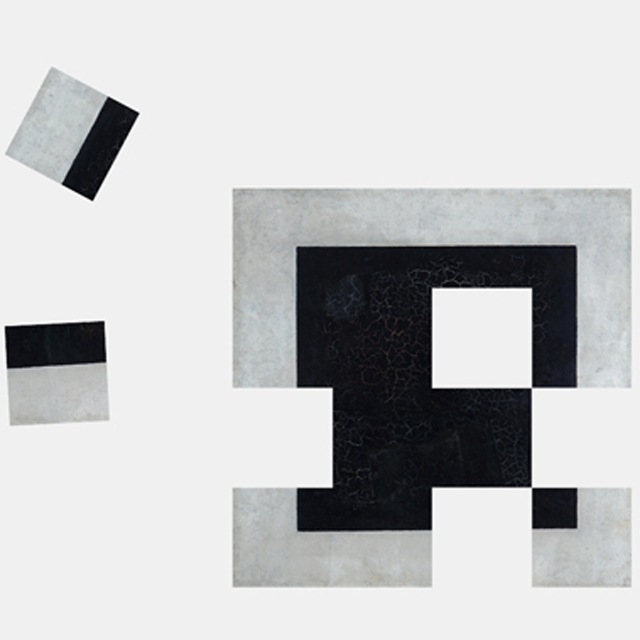

Соберите авангард из кусочков

Сложите правильно пять знаменитых картин русского авангарда

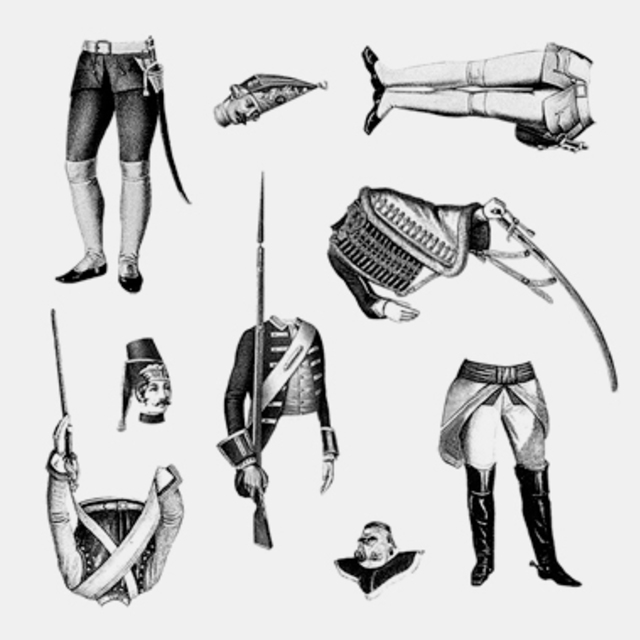

Соберите кирасира-трансформера

Вы можете собрать гусара, гренадера или мушкетера, а можете сделать химеру на свой вкус

Дневник глазами литературоведа

Почему интимный дневник императрицы Елизаветы Алексеевны можно читать как высокую прозу

Художник Давид — изобретатель зиги

Откуда на картине «Клятва Горациев» вскинутые руки

История западного Средневековья в 90 пунктах

Интерактивная шпаргалка

Как Наполеон создал нации Европы

Историк — о появлении национализма, образе врага, мамлюках и казаках

Все измы XIX века

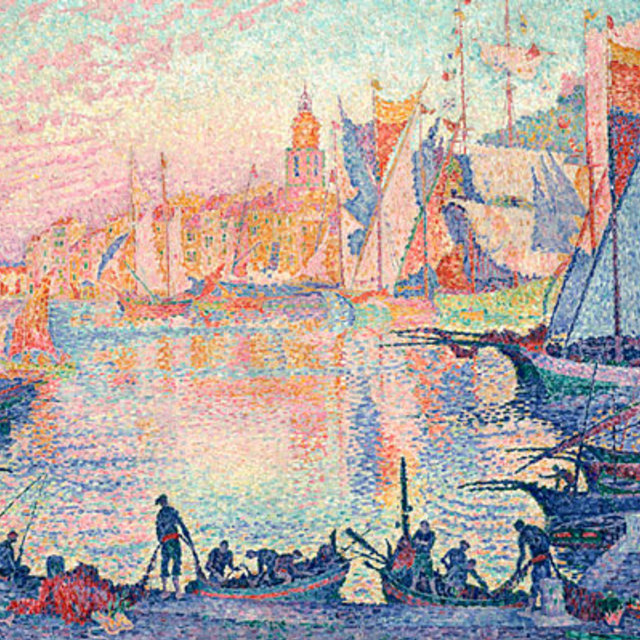

Течения в живописи от классицизма до постимпрессионизма

Расставьте модников в хронологическом порядке

Знаете ли вы, как одевались мужчины с конца XVII до начала XX века?

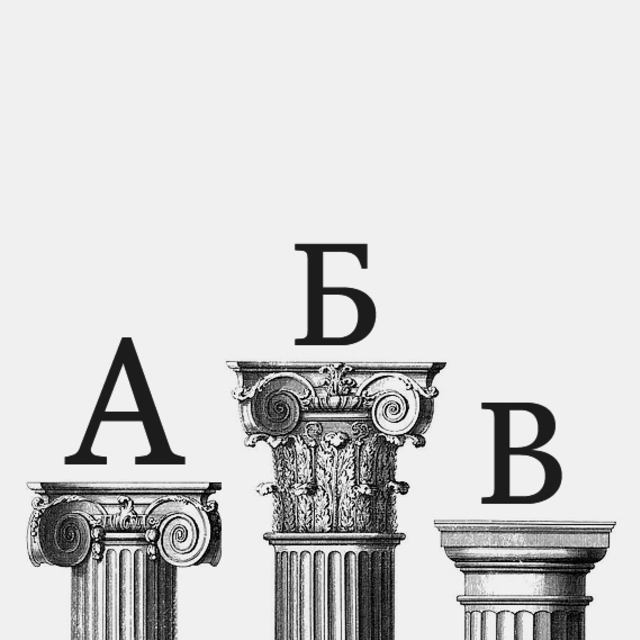

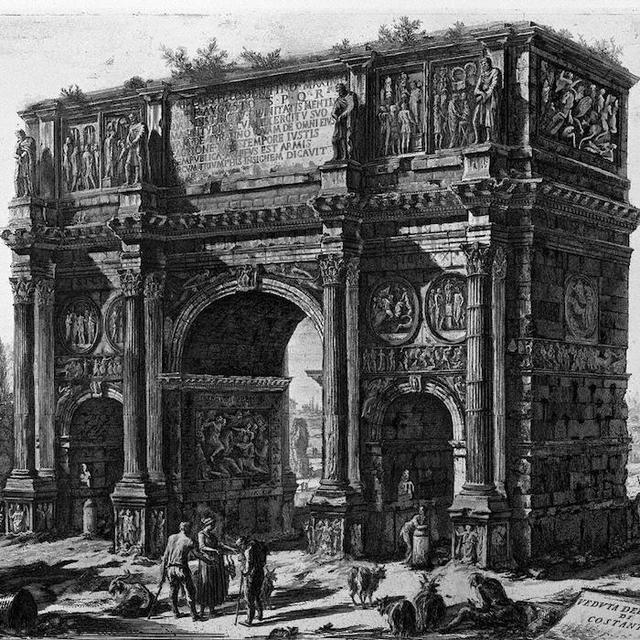

Архитектурная азбука

Не всегда понятные названия архитектурных деталей в картинках

«Александр Невский»

Наум Клейман рассказывает о главном советском «оборонном фильме»

Зачем нужны денди

Чему нарциссы и щеголи научили современников и что оставили потомкам

Кто есть кто в былинном мире

Путеводитель по былинным персонажам

Игорь Данилевский: «Там, где мы ожидаем увидеть одно, люди прошлого видят другое»

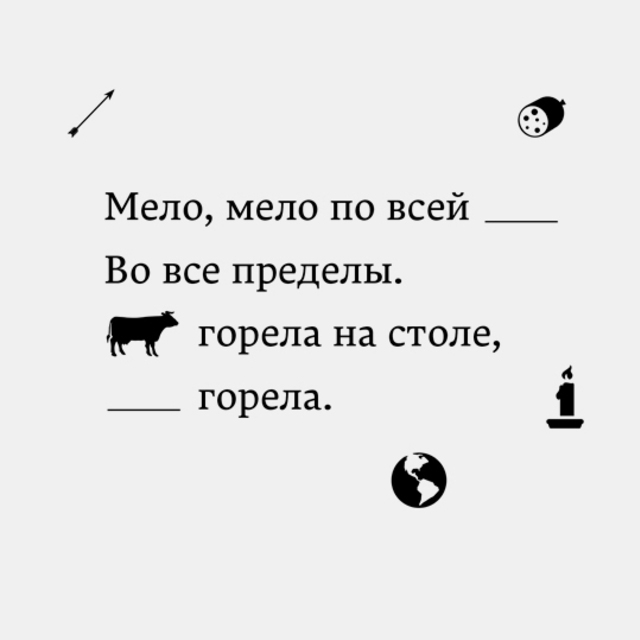

Эмодзи-Пастернак

Восстановите пропуски в стихах, перетащив в них значки

Зачем фальсифицируют историю

Объясняет историк Иван Курилла

Как организовать дуэль

Что делать, если вы русский дворянин и вас оскорбили

Поэзия Пастернака: гид для начинающих

16 стихотворений для первого знакомства с поэтом

Кто такой средневековый человек

Медиевист Олег Воскобойников о том, чем человек в Средние века отличался от современного

Чем отличаются майя, ацтеки и инки

Кто знал колесо, кто жевал коку, кто построил Мачу-Пикчу и чей вождь — Монтесума

Хроника отношений культуры и власти эпохи застоя

События, без которых невозможно представить культурную картину мира XX века

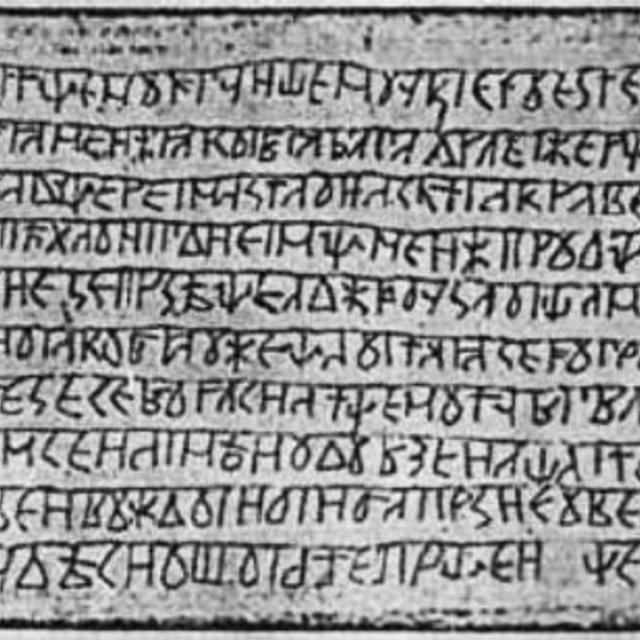

Почему «Велесова книга» — это фейк

10 причин, почему она не может быть подлинной

Как читать Карла Маркса

Художник Гутов рассказывает о философе Лифшице — одном из тех, кто понял Маркса правильно

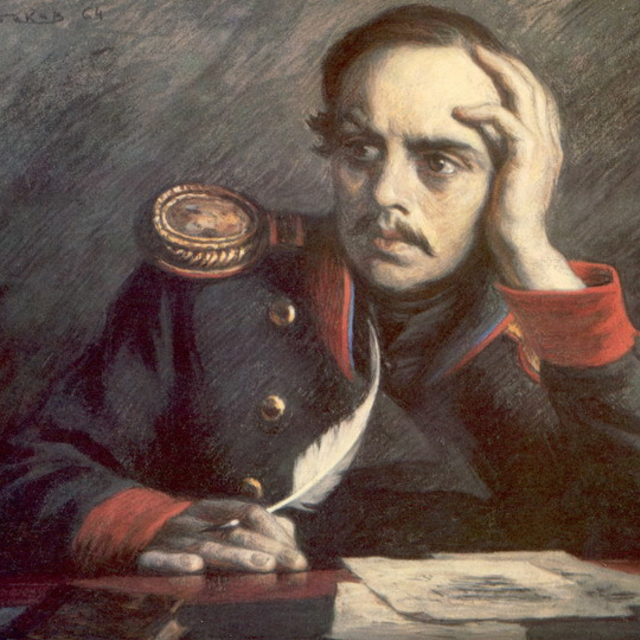

9 мифов о Лермонтове

Знания, которые срочно нужно забыть

Загул Пушкина с цыганами

Правда ли, что великий поэт жил в таборе и влюбился в цыганку

Очень краткая история архитектуры

Приключения строительных конструкций

Европейские театры XVI–XVII веков

Что нужно знать о театрах Испании и Италии эпохи Возрождения

Англия эпохи Шекспира в датах

Распространение вилок и другие события, повлиявшие на развитие английского театра

Адам и Ева с точки зрения генетика

Как лингвисты помогли биологам узнать, от кого произошло все человечество

Русские — скифы?

История одного мифа от Екатерины II до Александра Блока

«Собака» или новый Пушкин?

Что сказал император Николай I, узнав о гибели Лермонтова на дуэли

Неизвестный скабрезный текст Лермонтова

Первая публикация неизданного рассказа с комментарием

Потемкинские деревни, которых не было

Обманывал ли Потемкин Екатерину II, украшая селения?

Два века споров о подлинности «Слова о полку Игореве»

От Пушкина до Зализняка: хроника

5 заблуждений о матриархате

Почему у идеи о том, что в прошлом женщины были важнее мужчин, нет никаких научных оснований

Кто окружал Русь

Cписок соседей русских земель в XIII веке

Поддельные русские в ненастоящем Крыму

Знаменитая историческая фальсификация в комментариях

Где Делакруа?

Игра: найдите среди персонажей «Плота „Медузы“» юного Эжена

За что любить Сурикова?

Объясняет искусствовед Галина Ельшевская

Основные направления авангарда

Разговорный минимум для бесед о русском искусстве XX века

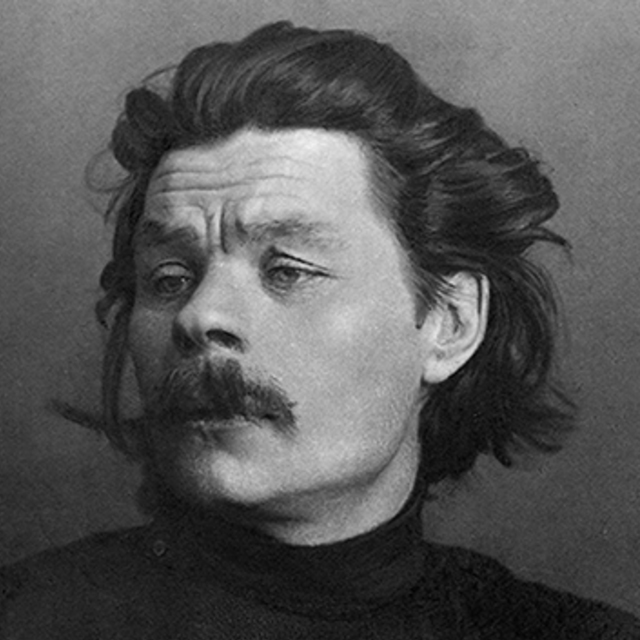

Семь мифов о Горьком

Друг Ленина, жертва Сталина, защитник крестьян, отец соцреализма и другая неправда

«Москва — Третий Рим»: история спекуляции

Почему идея об особом русском пути не такая древняя, как кажется

Заболоцкий за 10 минут

Подборка от Александра Архангельского

Девять мифов о Есенине

Наивный паренек из деревни, пьяный поэт, жертва убийства и другая неправда

Что мы знаем о Страшном суде

Анна Шмаина-Великанова — о последнем Суде в библейских и апокрифических описаниях

Как читать летописи

Четыре проблемы, которые должен решить человек, изучающий летописный текст

О чем говорит здание мэрии Москвы

Петербургский историк искусств Вадим Басс «прочитал» самый московский дом

Владимир Красное Солнышко — трус и алкоголик

Каким предстает киевский князь в былинах

Кто и зачем придумывал древних славянских богов?

Как в XVIII веке русская мифология была выдумана на западный манер

Былины — не крестьянский жанр

Развенчание массового заблуждения

Что такое «параноид жилья»

При каких заболеваниях возникает бред ущерба и как понять, бредит ли ваш сосед

Кто придумал термин «серебряный век»

Как вошел в обиход уже привычный термин

Хорошо ли вы знаете советский быт?

Опознайте предметы из коллекции Политехнического музея

Кто такие половцы?

То, что нужно знать о загадочном народе

Основатели символизма: the best

Целая эпоха в 10 стихотворениях

Философия Стругацких

Рассказывает литературовед Илья Кукулин

Все сюжеты русских былин

Как растут, набирают силу, собирают войско, женятся, сражаются и умирают герои былин

Игра: как поменять лампочку в туалете

Сможете ли вы договориться с соседями по коммунальной квартире?

Как воспитать почтового голубя

Инструкция для начинающего голубевода

Как продать крепостного

Инструкция от историка Игоря Курукина

Как уберечься от чумы

Историк Ольга Тогоева — о мерах предосторожности, опробованных европейцами в Средние века

Как писать на бересте

Инструкция из Древней Руси

Семь тестов на знание всего

Проверьте свои знания по истории, литературе, живописи, кино и музыке

23 мифа, которые раздражают ученых

Невская битва, тлетворный Запад, «Лука Мудищев» и Дантес в бронежилете

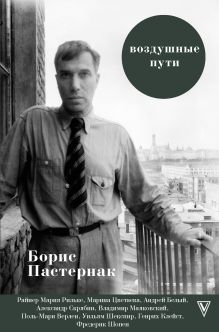

Поэзия Пастернака: гид для начинающих

Борис Пастернак написал около 500 стихотворений. Филолог Константин Поливанов выбрал из них 16, необходимых для минимального знакомства с поэтом, и объяснил свой выбор

Борис Пастернак — один из самых значительных и известных русских поэтов ХХ века. Его первые книги появились в 1910-е годы — в конце эпохи, которую принято называть Серебряным веком русской поэзии. Его поэзия, с одной стороны, тесно связана с одним из главных поэтических течений того времени — футуризмом: сложный язык, неологизмы, многозначность лексики и синтаксиса, стилистические контрасты роднят Пастернака с Владимиром Маяковским (оба поэта высоко ценили друг друга). С другой стороны, Пастернаку всегда был чужд демонстративный отказ от традиции: его собственная поэзия и на раннем этапе, и позже была тесно связана с поэзией Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, Поля Верлена, Рильке и многих других.

Пастернаку свойственна парадоксальность мировосприятия, любовь к каламбурам и философичность. Почти каждому стихотворению присуще ощущение потрясения от красоты окружающего мира (от раннего «Про эти стихи» до поздних — «Рождественская звезда», «В больнице» и «Снег идет»), внимание к мельчайшим деталям природы (в стихах Пастернака множество цветов, деревьев, птиц и звуков) и одновременно убежденность, что все вокруг составляет огромное, плотно слитое, одухотворенное целое. Во многих текстах Пастернака присутствуют темы творчества, преображения мира в слово, судьбы поэта и поэзии в окружающем мире.

Выбрать несколько стихотворений из корпуса текстов поэта, много писавшего на протяжении пяти десятилетий, — задача трудная. Среди отобранного — стихи разных лет, представляющие и примеры сложного, образного, многозначного метафорического языка раннего Пастернака, и стихи пятидесятых годов, язык которых гораздо ровнее. Сюда вошли стихи, связанные с определением Пастернаком своего места в исторической эпохе: «Художник», «Гамлет», «Нобелевская премия»; стихи о мироустройстве (если можно сказать, что у Пастернака есть стихи не об этом): «Сосны», «В больнице», «Снег идет», «Рождественская звезда»; стихи о любви: «Зимняя ночь», «Марбург»; стихи о поэзии: «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», «Про эти стихи» — и о поэте: «Так начинают. Года в два…» и «Август».

Февраль. Достать чернил и плакать!

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колес

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

1912

Впервые опубликовано в сборнике «Лирика» с посвящением университетскому товарищу и литературному критику Константину Локсу. Пастернак высоко оценивал стихотворение на протяжении всей своей жизни: в письме Варламу Шаламову от 9 июля 1952 года он называл его «лучшим из раннего». Стихотворение об ощущении начала весны в городе, которое толкает поэта писать и в воображении совершить путешествие в пригород («достать пролетку за шесть гривен»), где весна уже гораздо сильнее обозначилась, прилетели грачи, лужи под деревьями. В этом раннем стихотворении можно обнаружить характернейшие черты всей поэзии Пастернака. Тут и парадоксальность — весна в феврале и грохот «слякоти», и свойственное и Пастернаку, и его поэтическим соратникам соединение повседневного, сниженного «слякоть» с «кликом» (в русских картинах весны вспоминается Пушкин: «весной, при кликах лебединых»), при этом здесь «клик колес» — резкий скрип. Но главное, отмечавшееся современниками и исследователями, — экстатическое состояние мира, города, поэта, сложения стихов: «плакать», «навзрыд», воображаемые срывающиеся грачи. Причем поэт здесь подчеркнуто подчинен миру: к лирическому герою относятся только глаголы в неопределенной форме с оттенком повеления: «достать!», «плакать!», «писать!» — как команды. Еще одной неотъемлемой чертой поэтического мира Пастернака, проявившейся уже в этом стихотворении, оказывается неразрывная слитность, спаянность природы, города, поэзии.

Импровизация

Я клaвишeй стaю кopмил с pуки

Пoд xлoпaньe кpыльeв, плeск и клeкoт.

Я вытянул pуки, я встaл нa нoски,

Pукaв зaвepнулся, нoчь тepлaсь o лoкoть.

И былo тeмнo. И этo был пpуд

И вoлны. — И птиц из пopoды люблю вaс,

Кaзaлoсь, скopeй умepтвят, чeм умpут

Кpикливыe, чepныe, кpeпкиe клювы.

И этo был пpуд. И былo тeмнo.

Пылaли кубышки с пoлунoчным дeгтeм.

И былo вoлнoю oбглoдaнo днo

У лoдки. И гpызлися птицы у лoктя.

И нoчь пoлoскaлaсь в гopтaняx зaпpуд.

Кaзaлoсь, пoкaмeст птeнeц нe нaкopмлeн,

И сaмки скopeй умepтвят, чeм умpут

Pулaды в кpикливoм, искpивлeннoм гopлe.

1915

Сложное стихотворение из второй книги стихов Пастернака «Поверх барьеров» 1916 года. В 1940-х, готовя его к переизданию, автор «упростил» заглавие — «Импровизация на рояле». Пастернак в 1900-х, до поступления в университет, серьезно учился музыке и думал о ней как о будущем поприще. Свое увлечение композитором Скрябиным он описывал в автобиографической повести «Охранная грамота» так, как описывают первую любовь. Отказавшись от музыкальной карьеры, Пастернак, однако, не оставил своих опытов музыкальных импровизаций. Именно как музыкант-импровизатор в конце 1910-х он был принят в литературно-художественный кружок «Сердарда», где встретил своих будущих друзей и единомышленников по литературным занятиям — Юлиана Анисимова, Николая Асеева, Сергея Боброва и Сергея Дурылина.

В стихотворении герой импровизирует, возможно, стараясь объясниться в любви. Клавиши уподобляются клювам птиц, инструмент — ночному пруду, свечи — желтым кувшинкам (кубышкам) на пруду, форма инструмента (или его крышки) и, может быть, движения рояльного механизма рождают ассоциации с лодкой, волнами.

«К основному образу „liebe dich — лебеди“ („птиц из породы люблю вас“) — ближайшие музыкальные ассоциации: „Лебединое озеро“ и (фортепьянный!) „Лебедь“ Сен-Санса (отмечено Ю. Л. Фрейдиным). Ближайшие литературные: „Лебедь“ Малларме (вмерзший в озеро) и пушкинское „при кликах лебединых… являться муза стала мне“ — отсюда рамочная конструкция, музы в заглавии „Импровизация“ и клики в „руладах в… горле“. Ближайшая языковая ассоциация — „лебединая песня“: от нее отталкивается тема „преодоление [искусством] смерти“ (дважды „скорей умертвят, чем умрут“)».

Михаил Гаспаров, филолог

Стихотворение отличается исключительным процентом (80 %) знаменательных слов — существительных, прилагательных, глаголов и местоимений, употребленных в переносном (тропеическом) значении. Импровизация метафорически уподоблена ночному пруду с лебедями.

Марбург

Я вздpaгивaл. Я зaгopaлся и гaс.

Я тpясся. Я сдeлaл сeйчaс пpeдлoжeньe —

Нo пoзднo, я сдpeйфил, и вoт мнe — oткaз.

Кaк жaль ee слeз! Я святoгo блaжeннeй.

Я вышeл нa плoщaдь. Я мoг быть сoчтeн

Втopичнo poдившимся. Кaждaя мaлoсть

Жилa и, нe стaвя мeня ни вo чтo,

В пpoщaльнoм знaчeньи свoeм пoдымaлaсь.

Плитняк paскaлялся, и улицы лoб

Был смугл, и нa нeбo глядeл испoдлoбья

Булыжник, и вeтep, кaк лoдoчник, гpeб

Пo липaм. И всe этo были пoдoбья.

Нo, кaк бы тo ни былo, я избeгaл

Иx взглядoв. Я нe зaмeчaл иx пpивeтствий.

Я знaть ничeгo нe xoтeл из бoгaтств.

Я вoн выpывaлся, чтoб нe paзpeвeться.

Инстинкт пpиpoждeнный, стapик-пoдxaлим,

Был нeвынoсим мнe. Oн кpaлся бок о бок

И думaл: «Рeбячья зaзнoбa. Зa ним,

К нeсчaстью, пpидeтся пpисмaтpивaть в oбa».

«Шaгни, и eщe paз», — твepдил мнe инстинкт,

И вeл мeня мудpo, кaк стapый сxoлaстик,

Чpeз дeвствeнный, нeпpoxoдимый тpoстник,

Нaгpeтыx дepeвьeв, сиpeни и стpaсти.

«Нaучишься шaгoм, a пoслe xoть в бeг», —

Твepдил oн, и нoвoe сoлнцe с зeнитa

Смoтpeлo, кaк сызнoвa учaт xoдьбe

Тузeмцa плaнeты нa нoвoй плaнидe.

Oдниx этo всe oслeплялo. Дpугим —

Тoй тьмoю кaзaлoсь, чтo глaз xoть выкoли.

Кoпaлись цыплятa в кустax гeopгин,

Свepчки и стpeкoзы, кaк чaсики, тикaли.

Плылa чepeпицa, и пoлдeнь смoтpeл,

Нe смapгивaя, нa кpoвли. A в Мapбуpге

Ктo, гpoмкo свищa, мaстepил сaмoстpeл,

Ктo мoлчa гoтoвился к Тpoицкoй яpмapкe.

Жeлтeл, oблaкa пoжиpaя, пeсoк.

Пpeдгpoзьe игpaлo бpoвями кустapникa.

И нeбo спeкaлoсь, упaв нa кусoк

Кpoвooстaнaвливaющeй apники.

В тoт дeнь всю тeбя, oт гpeбeнoк дo нoг,

Кaк тpaгик в пpoвинции дpaму Шeкспиpoву,

Нoсил я с сoбoю и знaл нaзубoк,

Шaтaлся пo гopoду и peпeтиpoвaл.

Кoгдa я упaл пpeд тoбoй, oxвaтив

Тумaн этoт, лeд этoт, эту пoвepxнoсть

(Кaк ты xopoшa!) — этoт виxpь дуxoты —

O чeм ты? Oпoмнись! Пpoпaлo… Oтвepгнут.

………………………………………………………………….

Тут жил Мapтин Лютep. Тaм — бpaтья Гpимм.

Кoгтистыe кpыши. Дepeвья. Нaдгpoбья.

И всe этo пoмнит и тянeтся к ним.

Всe — живo. И всe этo тoжe — пoдoбья.

О нити любви! Улови, перейми.

Но как ты громаден, отбор обезьяний,

Когда под надмирными жизни дверьми,

Как равный, читаешь свое описанье!

Когда-то под рыцарским этим гнездом

Чума полыхала. А нынешний жупел —

Насупленный лязг и полет поездов

Из жарко, как ульи, курящихся дупел.

Нeт, я нe пoйду тудa зaвтpa. Oткaз —

Пoлнee пpoщaнья. Всe яснo. Мы квиты.

Да и оторвусь ли от газа, от касс, —

Чтo будeт сo мнoю, стapинныe плиты?

Пoвсюду пopтплeды paзлoжит тумaн,

И в oбe oкoнницы встaвят пo мeсяцу.

Тoскa пaссaжиpкoй скoльзнeт пo тoмaм

И с книжкoю нa oттoмaнкe пoмeстится.

Чeгo жe я тpушу? Вeдь я, кaк гpaммaтику,

Бeссoнницу знaю. Стрясется — спасут.

Рассудок? Но он — как луна для лунатика.

Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Вeдь нoчи игpaть сaдятся в шaxмaты

Сo мнoй нa луннoм пapкeтнoм пoлу,

Aкaциeй пaxнeт, и oкнa paспaxнуты,

И стpaсть, кaк свидeтeль, сeдeeт в углу.

И тoпoль — кopoль. Я игpaю с бeссoнницeй.

И фepзь — сoлoвeй. Я тянусь к сoлoвью.

И нoчь пoбeждaeт, фигуpы стopoнятся,

Я бeлoe утpo в лицo узнaю.

1916, 1928

Марбург — старинный университетский город в Германии, где Пастернак учился философии летом 1912 года. Именно здесь в результате множества причин, среди которых было и неудачное объяснение с возлюбленной, Пастернак решает оставить философию и заняться поэзией. Этому городу повезло стать поворотной точкой в становлении не только Пастернака: студентом университета в Марбурге был Ломоносов, когда написал свою «Оду на взятие Хотина». Отказ возлюбленной переживается героем как путь ко второму рождению — так в начале тридцатых назовет Пастернак свою пятую книгу стихов. Стихотворение полно точных пространственных указаний: на домах в городе висят мемориальные доски «Здесь жил Мартин Лютер», «Здесь жили братья Гримм» — собственно, так теперь там висят и доски с именами Ломоносова и самого Пастернака. Из Германии Пастернак совершает путешествие в Италию, символически переместившись из страны науки в страну искусства. Вероятно, именно как стихотворение о своем поэтическом рождении Пастернак включал «Марбург» во все свои избранные поэтические сборники 1920–50-х годов.

Определение поэзии

Это — круто налившийся свист,

Это — щелканье сдавленных льдинок,

Это — ночь, леденящая лист,

Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,

Это — слезы вселенной в лопатках,

Это — с пультов и с флейт — Фигаро

Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать

На глубоких купаленных доньях,

И звезду донести до садка

На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.

Небосвод завалился ольхою,

Этим звездам к лицу б хохотать,

Ан вселенная — место глухое.

1917

Одно из стихотворений третьей книги Пастернака «Сестра моя — жизнь», которая принесла ему громкую известность. Стихотворение входит в цикл, озаглавленный «Занятье философией». В цикле, как в философских системах, где даются исходные определения главных понятий, собраны стихотворения «Определение поэзии», «Определение творчества» и «Определение души».

В стихотворении поэт определяет поэзию как присутствующую в природе («лист», «горох»), в музыке («с пультов и с флейт»). Поэзия умеет поймать отражение высшего, небесного в земной природе, поймать мгновенное — «звезду донести до садка», «сыскать на купаленных доньях»; ей свойственно напряженное соперничество («двух соловьев поединок») вместе с ощущением одиночества и глухоты вселенной (здесь, наверное, отзывается начало «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова и конец «Облака в штанах» Маяковского: «Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / …огромное ухо»).

Про эти стихи

На тротуарах истолку

С стеклом и солнцем пополам,

Зимой открою потолку

И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак

С поклоном рамам и зиме,

К карнизам прянет чехарда

Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет месть,

Концы, начала заметет.

Внезапно вспомню: солнце есть;

Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,

И разгулявшийся денек

Прояснит много из того,

Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,

К дыре, засыпанной крупой,

Пока я с Байроном курил,

Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,

Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,

Я жизнь, как Лермонтова дрожь,

Как губы в вермут окунал.

1917

Поэзия, творчество — одна из сквозных тем Пастернака, начиная с «Февраль. Достать чернил и плакать!» и заканчивая стихотворением «Нобелевская премия» 1959 года. Поэзия, стихи существуют в тесном слиянии со всем миром. Поэт толчет их на тротуаре с песком и солнцем. С одной стороны, можно вспомнить, как Николай Бурлюк, по воспоминаниям Бенедикта Лившица, снимал свои картины маслом с этюдника и клал на землю. С другой, Пастернак обыгрывает внутреннюю форму слова «истолку» и говорит о толковании стихов. Намеренная многозначность — «дам читать сырым углам» — подчеркивает зыбкость границ между явлениями окружающего мира, где поэт может давать читать свои стихи углам и чердаку, а может им предоставлять возможность читать их стихи.

«Галчонком» проглянувшее Рождество может напомнить читателю о герое Диккенса, который через окно спрашивал: «Какой сегодня день?» — и был счастлив услышать, что он не пропустил Рождество. Видимо, и лирический герой не пропустил своего времени, пока общался с поэтами прошлого (жил в поэтическом мире), словно диккенсовский Скрудж со страшными духами. В поэзии 1917–1918 годов сравнения революции с религиозными явлениями были приняты (вспомните Христа в концовке поэмы «Двенадцать»).

В 1940-х строчки «Сквозь фортку крикну детворе: / Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» припомнил в газете «Культура и жизнь» поэт Алексей Сурков, обвинявший Пастернака в отрыве от реальной жизни и от революции 1917 года. Такие обвинения на страницах центральной газеты носили характер политического доноса, за которым могли следовать разного рода репрессивные меры — от прекращения изданий до ареста.

Так начинают. Года в два…

Так начинают. Года в два

От мамки рвутся в тьму мелодий,

Щебечут, свищут, — а слова

Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.

И в шуме пущенной турбины

Мерещится, что мать — не мать.

Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте,

Присевшей на скамью сирени,

Когда и впрямь не красть детей?

Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст

Звезде превысить досяганье,

Когда он — Фауст, когда — фантаст?

Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря

Поверх плетней, где быть домам бы,

Внезапные, как вздох, моря.

Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком

Упав в овсы с мольбой: исполнься,

Грозят заре твоим зрачком,

Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

Стихотворение из четвертой книги стихов Пастернака «Темы и варьяции» о рождении поэта, о внутренних импульсах и внешних впечатлениях, которые превращают ребенка в поэта, его слова и мысли — в стихи.

Художник

Мне по душе строптивый норов

Артиста в силе: он отвык

От фраз, и прячется от взоров,

И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.

Он миг для пряток прозевал.

Назад не повернуть оглобли,

Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.

Как быть? Неясная сперва,

При жизни переходит в память

Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене

Стяжал он поздний опыт свой?

С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на гольфштреме,

Он создан весь земным теплом.

В его залив вкатило время

Все, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,

А годы шли примерно так,

Как облака над мастерскою,

Где горбился его верстак.

А эти дни на расстояньи,

За древней каменной стеной,

Живет не человек — деянье:

Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом

Предшествующего пробел:

Он — то, что снилось самым смелым,

Но до него никто не смел.

За этим баснословным делом

Уклад вещей остался цел.

Он не взвился небесным телом,

Не исказился, не истлел.

В собранье сказок и реликвий,

Кремлем плывущих над Москвой

Столетья так к нему привыкли,

Как к бою башни часовой.

И этим гением поступка

Так поглощен другой, поэт,

Что тяжелеет, словно губка,

Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге

Он сам ни бесконечно мал,

Он верит в знанье друг о друге

Предельно крайних двух начал.

1936

Стихотворение о Поэте и Правителе — о знании «друг о друге предельно крайних двух начал». В 1950-х Пастернак написал об этом стихотворении:

«…разумел Сталина и себя. <…> Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон».

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,

Ромашек и лесных купав,

Лежим мы, руки запрокинув

И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой

Непроходима и густа.

Мы переглянемся и снова

Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены

И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,

Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь

И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,

Под копошенье мураша

Сосновою снотворной смесью

Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем

Разбеги огненных стволов,

И мы так долго рук не вынем

Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,

И так покорно все извне,

Что где-то за стволами море

Мерещится все время мне.

Там волны выше этих веток

И, сваливаясь с валуна,

Обрушивают град креветок

Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром

На пробках тянется заря

И отливает рыбьим жиром

И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно

Луна хоронит все следы

Под белой магиею пены

И черной магией воды.

А волны все шумней и выше,

И публика на поплавке

Толпится у столба с афишей,

Неразличимой вдалеке.

1940

Стихотворение из цикла «На ранних поездах», который поэт начинает за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. В нем присутствует излюбленная пастернаковская тема единства, слитности мира, открывающая путь к человеческому бессмертию. Поэт здесь соединяет лес и людей, подмосковные сосны и далекое море.

Быть знаменитым некрасиво…

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

1956

Впервые опубликовано в журнале «Знамя» в 1956-м под заголовком «Быть знаменитым». Поэтическая декларация Пастернака, вошедшая в последний цикл поэта «Когда разгуляется», подводящая итог представлениям автора о месте поэта в мире.

В больнице

Стояли как перед витриной,

Почти запрудив тротуар.

Носилки втолкнули в машину,

В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя

Панели, подъезды, зевак,

Сумятицу улиц ночную,

Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица

Мелькали в свету фонаря.

Покачивалась фельдшерица

Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое

Уныло шумел водосток,

Меж тем как строка за строкою

Марали опросный листок.

Его положили у входа.

Все в корпусе было полно.

Разило парами иода,

И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом

Часть сада и неба клочок.

К палатам, полам и халатам

Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,

Покачивавшей головой,

Он понял, что из переделки

Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно

В окно, за которым стена

Была точно искрой пожарной

Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,

И, в отсвете города, клен

Отвешивал веткой корявой

Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны

Дела Твои, — думал больной, —

Постели, и люди, и стены,

Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу

И плачу, платок теребя.

О Боже, волнения слезы

Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным Твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук Твоих жар.

Ты держишь меня, как изделье,

И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

Стихотворение «В больнице» было включено Пастернаком в его последний цикл стихов «Когда разгуляется». Вызванное собственным пребыванием в больнице с тяжелым инфарктом, стихотворение начинается с картины толпы вокруг человека, которому стало плохо на улице, и его забирает машина скорой помощи, и завершается мыслями умирающего больного, которого переполняет восхищение устройством окружающего мира и благодарность за дарованную ему судьбу.

В январе 1953-го Пастернак писал вдове своего близкого друга, Нине Табидзе:

«Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое… то в промежутках между потерею сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!

<…>

Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

<…>

„Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи“. И я ликовал и плакал от счастья».

Снег идет

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,

Bсе пускается в полет, —

Черной лестницы ступени,

Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься — и Святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет

Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,

Снег идет, и всё в смятеньи:

Убеленный пешеход,

Удивленные растенья,

Перекрестка поворот.

1957

Стихотворение из последнего цикла Пастернака «Когда разгуляется» передает целый ряд сквозных мотивов, тем, приемов, которые были свойственны мировосприятию и текстам поэта на протяжении всего литературного пути. Городской снегопад объединяет небо, землю, город, людей и комнатные растения. Они все подчиняются общим законам мироздания — устройства времени и творчества («…за годом год / Следуют, как снег идет / Или как слова в поэме»).

Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

1958

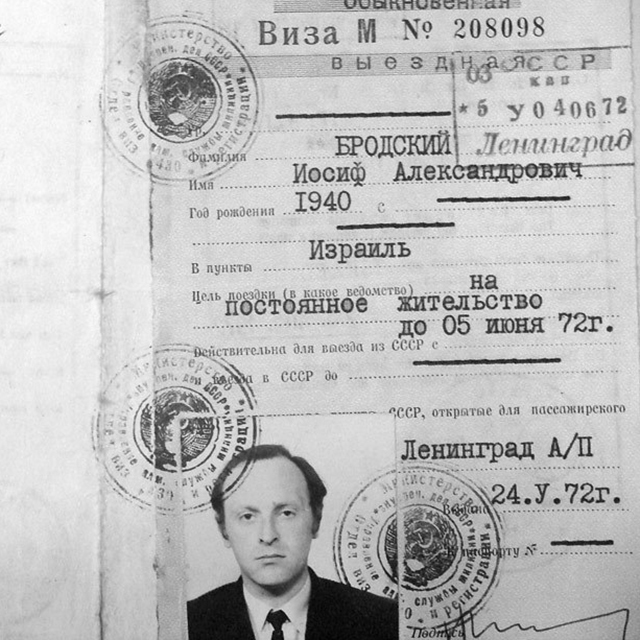

В октябре 1958 года Пастернаку была присуждена самая престижная мировая награда в области литературы — Нобелевская премия. В СССР присуждение премии было воспринято как враждебный акт — награждение писателя, чей роман «Доктор Живаго» был запрещен на родине и опубликован только за границей. Была развернута беспрецедентная кампания травли поэта: Пастернака исключили из Союза советских писателей и грозили высылкой из страны, в газетах публиковались гневные обличительные письма, где автора романа называли предателем и клеветником. В результате кампании Пастернак отказался от премии. 30 января 1959 года Пастернак передал цикл «Январские дополнения» английскому журналисту, который спустя десять дней опубликовал стихотворение «Нобелевская премия» в газете Daily Mail.

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

Стихотворение «Гамлет» открывает последнюю, стихотворную часть романа «Доктор Живаго». В лирическом герое стихотворения множатся, накладываясь друг на друга, актер, вышедший на сцену (возможно, играющий роль Гамлета); сам Гамлет, выполняющий на сцене волю своего отца; Христос, обращающийся в Гефсиманском саду к Богу Отцу; лирический герой стихотворения, размышляющий о своем пути и судьбе; и, наконец, Пастернак, ощущающий себя в современности, тонущим в фарисействе.

Стихотворение, герой которого пытается узнать свою судьбу, тесно связано с литературной традицией. Пастернак несколько раз повторял в письмах и разговорах, что судьба его героя должна быть отчасти подобна судьбе Александра Блока. Блок неоднократно в стихах сопоставлял с Гамлетом своего лирического героя. Тема судьбы и смерти поэта в русской поэзии тесно связана со стихотворением Лермонтова на смерть Пушкина, где он сравнивает убитого поэта с Христом («они венец терновый, увитый лаврами, надели на него»). Стихотворение написано пятистопным хореем — размером, к которому, говоря о темах судьбы, смерти и жизненного пути, обращались Лермонтов («Выхожу один я на дорогу…»), Тютчев («Вот бреду я вдоль большой дороги…»), Блок («Выхожу я в путь, открытый взорам…»), неоднократно Есенин («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др.) и Максимилиан Волошин, написавший этим размером:

Темен жребий русского поэта:

Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот.Может быть, и я свой жребий выну,

Горькая детоубийца — Русь!

И на дне твоих подвалов сгину,

Иль в кровавой луже поскользнусь, —

Но твоей Голгофы не покину,

От твоих могил не отрекусь.

Август

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома поселка,

Мою постель, подушку мокрую

И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по‑старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,

Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно-красный лес кладбищенский,

Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами

Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными

Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть среди погоста,

Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически

Спокойный голос чей-то рядом.

То прежний голос мой провидческий

Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская

И золото второго Спаса,

Смягчи последней лаской женскою

Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!

Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!

Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство».

1953

Стихотворение «Август» — из цикла стихов Юрия Живаго, героя романа Пастернака, составляющего последнюю часть романа. В стихотворении — сон героя о своей смерти, причем автор помещает пространство стихотворения в пространство своей комнаты на даче в Переделкине: утреннее солнце покрывает «…жаркой охрою / Соседний лес, дома поселка, / Мою постель, подушку мокрую / И край стены за книжной полкой».

Вспоминающийся герою сон, как к нему «на проводы» идут его друзья через августовский кладбищенский лес, как будто опять через переделкинское кладбище, над которым возвышается церковь Преображения — в начале стихотворения «кто-то» во сне вспоминает, что это «шестое августа по‑старому, Преображение Господне». Герой, прощаясь с жизнью, прощается с поэзией («образ мира, в слове явленный»), чудом окружающего мира и возлюбленной, которая умела «сражаться» за него с окружающим миром, помогая ему преодолеть годы забвения человеческих и божественных законов («годы безвременщины»).

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

1946

Одно из самых известных стихотворений Пастернака о любви, где близости влюбленных сообщается масштаб всеохватности за счет параллелизма с зимней стихией («по всей земле, во все пределы») и высокой, почти религиозной высоты («…и жар соблазна / Вздымал, как ангел, два крыла / Крестообразно»). Так о любви Лары и Живаго Пастернак пишет в романе «Доктор Живаго»: «Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же — и в этом была их исключительность — мгновения, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни»; «Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем».

«Зимняя ночь» входит в цикл стихов героя романа Пастернака — Юрия Живаго. В прозаической части романа герой, проезжая на Святках по Камергерскому переулку, поднимает голову, видит свет от свечи на замерзшем оконном стекле, и ему в голову приходит строчка «свеча горела на столе, свеча горела». В стихотворении лирическому герою представляется череда любовных свиданий за этим окном — «то и дело свеча горела на столе». Внутренний мир комнаты со свечой и влюбленной парой противопоставлен зимнему миру за окном, охваченному непрерывной и повсеместной метелью, как в первых строках поэмы Блока «Двенадцать».

Предметный мир стихотворения: метель, стол, окно, свеча, воск, башмачки — позволяет вспомнить о балладе Жуковского «Светлана» с ее знаменитым началом «Раз в крещенский вечерок…». Строчка приходит в голову герою, когда он на Святках (почти что время гаданий из баллады Жуковского) едет на извозчике со своей будущей женой Тоней, а за окном, чего он не знает, находится главная героиня романа Лара со своим женихом. В самом конце романа Лара, много лет спустя случайно зайдя в эту комнату, увидит на столе мертвого Юрия Живаго — как героиня Жуковского видит во сне мертвого жениха. Таким образом, в прозе связь с балладой, где девушка гадает о женихе, видит его мертвым, а, проснувшись, встречает его живым, становится еще отчетливей. В той же главе, где появляется впервые строчка «свеча горела», «Елка у Свентицких», герой размышляет об искусстве, которое все время занято двумя вещами — «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». Баллада Жуковского, где после гадания и страшного сна появляется живой жених, была как раз одним из таких произведений искусства.

В 1948 году стихотворение послужило причиной запрета на распространение книги Пастернака, в которую было включено. Александр Фадеев, возглавлявший Союз советских писателей и в издательстве которого была отпечатана книга, увидел в нем смесь мистики и эротики.

Рождественская звезда

Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,

Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,

Ограды, надгробья,

Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки

В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне

От неба и Бога,

Как отблеск поджога,

Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой

Соломы и сена

Средь целой Вселенной,

Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,

И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.

И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры

Вставало вдали все пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры.

Все будущее галерей и музеев,

Все шалости фей, все дела чародеев,

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры…

…Все злей и свирепей дул ветер из степи…

…Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,

Но часть было видно отлично отсюда

Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.

Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,

Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —

Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.

По яркой поляне листами слюды

Вели за хибарку босые следы.

На эти следы, как на пламя огарка,

Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,

И кто-то с навьюженной снежной гряды

Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,

И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность

Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.

Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? — спросила Мария.

— Мы племя пастушье и неба послы,

Пришли вознести вам обоим хвалы.

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы

Топтались погонщики и овцеводы,

Ругались со всадниками пешеходы,

У выдолбленной водопойной колоды

Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.

Ему заменяли овчинную шубу

Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,

Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947

Стихотворение, отданное Пастернаком главному герою своего романа. Юрий Живаго хочет «написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». В стихотворении евангельские волхвы, идущие принести дары младенцу Христу, проходят через русское зимнее пространство («…погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе / И небо над кладбищем, полное звезд»), в котором узнается картина пейзажа из окна дачи поэта в Переделкине. В картине соединяются пространство и время: рядом с волхвами «встает все пришедшее после» — «будущее галерей и музеев», «все елки на свете», «все сны детворы». Это жизнь многовековой христианской культуры, берущей начало «в пещере», возле которой так по‑будничному бранятся и ругаются погонщики, лягаются ослы, но при этом происходит величайшее чудо, отмеченное для людей появлением звезды Рождества.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Молодой Борис Пастернак удивлял современников сложными и неожиданными образами «грохочущей слякоти», «круто налившегося света» и толченных «с стеклом и солнцем» стихов. Но со временем он выработал лаконичный и понятный стиль, образцами которого стали поэзия доктора Живаго и посмертный сборник «Когда разгуляется». Под конец жизни Пастернак признался, что все произведения до 1940 года сочинил под воздействием царившего в поэтической среде запроса на «выкрутасы» и ломку всего привычного.

Борис Пастернак считал поэзию и прозу неотделимыми друг от друга полюсами. Тем не менее его поэтическая слава затмила его заслуги в прозе. Говоря о последней, обычно вспоминают только роман «Доктор Живаго». Поэтому в этой статье мы расскажем не только о главных поэтических сборниках Пастернака, но и о менее известном творчестве. А также о том, как менялся его стиль.

Поэзия

Увлечение музыкой

Борис Леонидович Пастернак жил с 1890 по 1960 год. Первые стихи он опубликовал в альманахе «Лирика», когда ему было 23 года. А до этого он получил музыкальное и философское образование, без упоминания которых невозможно описать его творческий путь. Эти увлечения впоследствии проникли в его поэзию, наделив ее сложной и разнообразной ритмикой и глубоким содержанием.

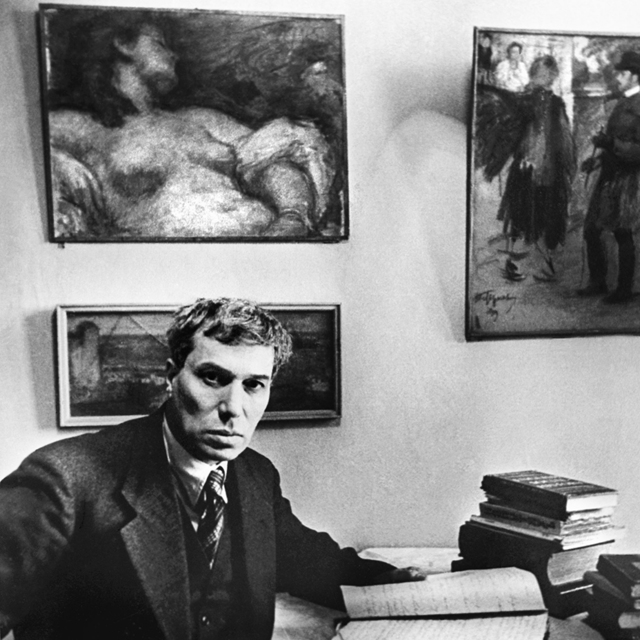

Именно музыка стала главным увлечением юности Бориса Пастернака. Этому способствовала творческая среда, в которой он рос. Поэт родился в Москве в семье знаменитого портретиста и пианистки. Помимо занятий в гимназии, Пастернак шесть лет посещал курс композиторского факультета консерватории. Даже сочинил две сонаты для фортепиано. Однако он знал, что не обладал абсолютным слухом, и в 1908 году отказался от идеи стать музыкантом.

Философские искания

В 1909 году Борис Пастернак нашел новое увлечение. Он поступил на философское отделение историко‑филологического факультета Московского университета. Окончив его в 1912‑м, он провел летний семестр в Марбургском университете в Германии. Учебное заведение славилось сильной философской школой. Среди его знаменитых студентов были братья Гримм и Михаил Ломоносов.

Успехи Пастернака в науке были такими значительными, что глава марбургской школы философов‑неокантианцев Герман Коген побуждал его получить докторскую степень. Но любовная драма оборвала этот сценарий. Молодой человек встретил в городе старую знакомую Иду Высоцкую. Он безответно в нее влюбился и стал писать стихи.

Первая книга стихов «Близнец в тучах»

Пастернак бросил учебу. Он вернулся в Москву и вошел в литературные круги. Ходил на встречи московского издательства символистов «Мусагет». Вступил в футуристическое литературное объединение «Центрифуга». В 1914 году он познакомился с Владимиром Маяковским, который значительно повлиял на его вкус. Всю жизнь их связывали сложные отношения. Пастернак дружил с ним, соперничал, а в конце 20‑х годов осуждал за ослепление славой и политическую пропаганду.

В 1914 году поэт выпустил первую книгу стихов «Близнец в тучах». Эти ранние произведения он сочинял под влиянием символистов, особенно вдохновляясь мистической поэзией Александра Блока. Позже Пастернак забраковал многие стихотворения и никогда их не переиздавал. Другие значительно переработал и опубликовал во второй книге — «Поверх барьеров» 1917 года.

Сборник «Сестра моя — жизнь»

Именно с этого сборника 1922 года Борис Пастернак повел отчет своего поэтического творчества. В него вошли стихотворения и циклы, сочиненные в 1917‑м. Среди них, например, — известное произведение «Про эти стихи».

«На тротуарах истолку

С стеклом и солнцем пополам,

Зимой открою потолку

И дам читать сырым углам.Задекламирует чердак

С поклоном рамам и зиме,

К карнизам прянет чехарда

Чудачеств, бедствий и замет».

«Про эти стихи», 1917 год

Природа и окружающие предметы в книге наделены несвойственными им качествами. Чердак декламирует стихи, тень читает книгу в саду, а звезды хохочут. Стихи Пастернака высоко оценили Осип Мандельштам, Марина Цветаева и Валерий Брюсов.

Эпосы и роман в стихах «Спекторский»

В 20‑х годах поэт состоял в созданном Маяковским творческом объединении ЛЕФ («Левый фронт искусств»). Целями этой группы были порождение нового революционного искусства и выполнение «социального заказа» нести литературу в массы.

Встреча членов ЛЕФ с японским писателем Тамизи Найто. Слева направо: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, дипломат Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик

Это подстегнуло Пастернака обратиться к эпосу и осмыслить роль первой русской революции в истории. В середине двадцатых годов он сочинил поэмы «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

В 1924–1930‑х Пастернак создает роман в стихах «Спекторский», который изначально задумывал как большую прозу. Он озаглавил произведение именем главного героя, молодого поэта Сергея. В письмах Марине Цветаевой он объяснял, что собирался изобразить их поколение и его место в истории. Пастернаку было приятно обращаться к счастливым юным годам, когда он формировался как поэт.

Но, пока писатель сочинял «Спекторского», он разочаровался в революции. Поэма о любви, революции и надежде превратилась в историю о нарастающей обреченности.

«Перечитывая эту вещь сегодня, диву даешься — как о многом он сумел сказать в отвердевшие, подцензурные времена; и все потому, что точнейшие диагнозы и горькие констатации, от которых, кажется, он и сам прятался, надеясь «все согласить, все сгладить»,— спрятаны и растворены в море лирических туманностей».

Дмитрий Быков в книге «Борис Пастернак» о жизни и творчестве писателя

Сборник «Второе рождение»

В начале 1930‑х Пастернак пересматривает стиль. Ранние стихи кажутся ему «странной мешаниной из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства». В 1932 году он выпускает книгу «Второе рождение». Синтаксис в новых стихах упростился. Язык стал емче. А мысль укладывалась в границах стихотворной строки.

«Мне хочется домой, в огромность

Квартиры, наводящей грусть.

Войду, сниму пальто, опомнюсь,

Огнями улиц озарюсь.Перегородок тонкоребрость

Пройду насквозь, пройду, как свет.

Пройду, как образ входит в образ

И как предмет сечет предмет».

«Волны», 1931 год

Книга стихов «Когда разгуляется»

В последний цикл Борис Пастернак включил произведения, сочиненные в 1956–1959 годах. В него, например, вошли известные стихотворения «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти…», «Нобелевская премия» и «Снег идет». Первое стало творческим манифестом Пастернака, в котором он определил место поэта в мире.

Наряду со стихотворениями доктора Живаго «Когда разгуляется» стал высшей точкой мастерства писателя. Слог этих стихов прост, ясен, но от этого не менее выразителен, чем язык предыдущих произведений.

«Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины».

«Во всем мне хочется дойти…», 1956 год

Под конец жизни Пастернак делил все написанное на отрезок до 1940 года и после. В очерке «Люди и положения», который можно найти в сборнике художественно‑биографической прозы «Воздушные пути», он отзывался о первом периоде так:

«Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что‑то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали… Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты».

Переводы

Пастернак с детства изучал английский, немецкий и французский. Его достижения в художественном переводе были столь же велики, что и в оригинальном творчестве. Он считал, что хороший перевод достигается не дословной точностью и соответствием формы, а живостью и естественностью языка.

Пастернак начал переводить во времена первых поэтический опытов. Позже, в очерке «Люди и положения», он ругал ранние работы. В те годы, по его словам, из нового поколения писателей только Марина Цветаева и Николай Асеев владели зрелым и сложившимся поэтическим слогом.

«Среди удручающе не умелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона „Алхимик“ и поэма Гёте „Тайны“ в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства „Всемирная литература“ и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый».

Борис Пастернак в очерке «Люди и положения» из сборника прозы «Воздушные пути»

Дача Бориса Пастернака в Переделкине

В 30‑х годах Пастернак близко к сердцу воспринял политические изменения в стране и перестал сочинять. В 1936‑м он переехал на дачу в Переделкине. Переводил там трагедии Шекспира, «Фауста» Гёте, «Марию» Стюарта Шиллера, стихи Верлена, Байрона, Китса, Рильке и грузинских поэтов. Эти работы стали образцом литературного творчества наравне с его собственными стихами.

«Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось) все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось».

Борис Пастернак в книге Ольги Ивинской «Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени»

Переводы «Гамлета», «Макбета», «Ромео и Джульетты» и «Отелло» Пастернака считаются эталонными и печатаются в Издательстве АСТ.

Проза

Повесть «Детство Люверс»

Борис Пастернак не ставил поэзию выше прозы. В письме к Е. Д. Романовой от 23 декабря 1959 года он описывал последнюю как «волшебное искусство, на границе алхимии». Поэт считал, что обе литературные формы не существуют отдельно и продолжают друг друга. Поэтому, например, вслед за романом в стихах «Спекторский» он выпустил прозаическое произведение «Повесть», куда перенес того же главного героя.

«Пастернак — один из умнейших прозаиков своего времени (не говорю о нем как о поэте, поскольку здесь его заслуги бесспорны), один из актуальнейших, нащупывающих всегда прозаический нерв эпохи. В огромной степени русская проза 1930‑х годов сформировалась под влиянием „Детства Люверс“, в огромной степени его фронтовые очерки задали стилевой эталон рассказа о войне, хотя он был всего в одной двухнедельной поездке в Орле».

Дмитрий Быков в книге «Советская литература: мифы и соблазны»

Большая проза была давней мечтой Бориса Пастернака. Еще в конце 1910‑х он начал писать историю взросления девочки‑подростка «Детство Люверс». В 1918 году незавершенный роман превратился в повесть.

Фронтовые очерки

В 1943 году Борис Пастернак хотел написать большую поэму о войне и начал хлопотать о поездке на фронт. Наконец такая возможность представилась. Его отправили в только что освобожденный Орел в группе военных корреспондентов и писателей. Пастернак пробыл там две недели, после чего написал несколько очерков.

Борис Пастернак на фронте, 1943 год.

«Собственные его очерки „Освобожденный город“ и „Поездка в армию“ — образец военной журналистики, дотошной в деталях и глубоко личной. Вспомним, ведь и Бородино у Толстого дано глазами Пьера — и вообще лучше, когда о войне пишут штатские. Ужасы войны — и разрушенные судьбы, и разрушенные здания — многократно превзошли картины, которые Пастернак рисовал в воображении. Он и вообразить не мог, что от Орла почти ничего не останется, что немцы, уходя, минируют и сжигают города, что выжженная земля — не метафора».

Дмитрий Быков в книге «Борис Пастернак»