Пабло Пикассо — Стиль и техника

НОВАТОРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В начале XX века Пикассо совершил революционный переворот в искусстве. Он неутомимо искал новые формы для передачи своего уникального эмоционального видения. Впрочем, для него результат всегда был гораздо важнее самого поиска. Как любил повторять художник: «Я не ищу, я нахожу».

Пабло Пикассо на редкость разносторонен и плодовит. Он сделал себе имя, прежде всего, как живописец, однако был при этом изобретательным скульптором, талантливым театральным художником, отличным рисовальщиком, мастером офорта и керамики. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20000 работ.

Пикассо работал с феноменальной скорость. По собственному признанию, в первые годы своей жизни в Париже он мог писать до трёх картин в день. Впечатляющий пример — «Гернику», ширина которой составляет почти восемь метров, — он создал всего за шесть недель.

Мозайка стилей

Пикассо оставил после себя гигантское наследие — около 20000 работ, исполненных в самой разной стилистической манере. Хотя карьеру Пикассо принято делить на отдельные фазы, его мысль и рука творили с такой быстротой, что художник в своём стремлении к новому как бы обгонял самого себя. Он говорил: «Несколько стилей, используемых мною в работе, не следует рассматривать как эволюцию или как поиск идеала. Когда я хочу что-то выразить, я делаю это, не задумываясь ни о прошлом, ни о будущем…».

И в самом деле, Пикассо с завидной лёгкость переключался с почти абстрактных, искажённых образов на реалистический рисунок, в котором не уступал лучшим рисовальщикам XIX века.

Источник вдохновения

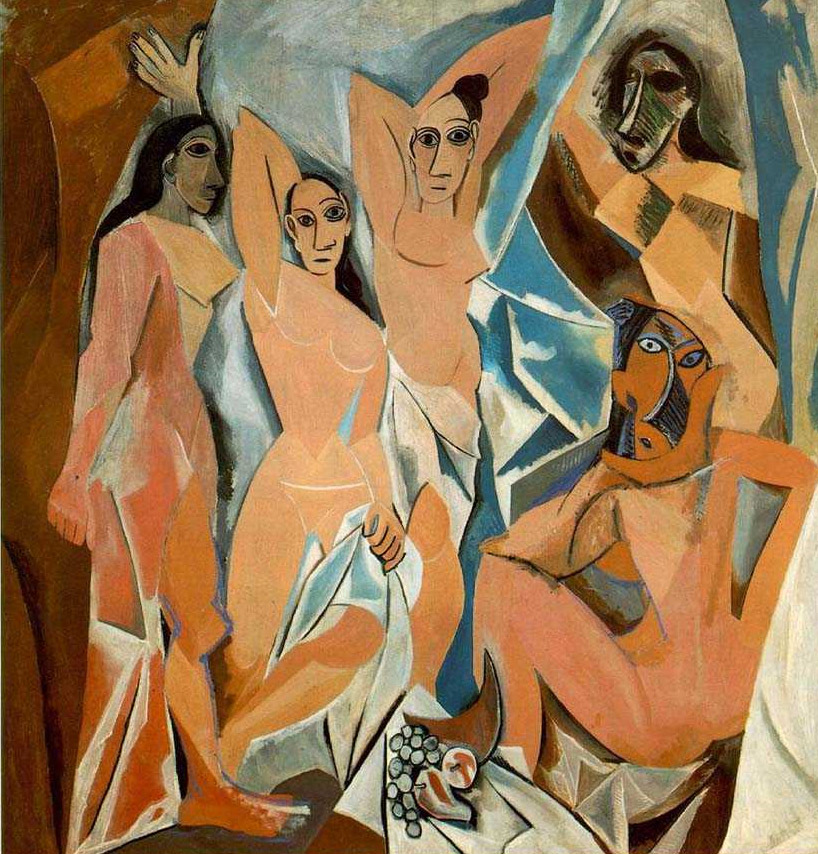

Пикассо внимательно изучил множество художественных систем. Иногда работы других художников оказывали влияние на его собственный стиль. Так, в ранней картине «Авиньонские девицы» можно найти отголосок «Трёх купальщиц» Сезанна. Другим источником вдохновения, оказавшим огромное влияние на Пикассо, стали предметы, показанные на парижской выставке примитивного искусства народов Африки и Океании в 1907 году. Пикассо признавался, что эту выставку воспринял как откровение. Особенно потрясли его искажённые пропорции фигур и двумерное изображение лиц — как на этой ритуальной маске из Центральной Африки.

Работа для театра

В 1916 году Жан Кокто пригласил Пикассо для оформления балета «Парад», поставленного на музыку Эрика Сати русским балетмейстером Сергеем Дягилевым. Дягилев страстно верил в то, что балет должен быть синтетическим и объединять в себе все формы искусства. Для «Парада» Пикассо создал опускающийся занавес и костюмы персонажей, которые назывались в балете «Управляющими». Костюм Американского Управляющего представлял собой небоскрёб, изображённый в неоклассическом стиле.

Рождение кубизма

Ещё одна цитата из Пикассо: «Я рисую предмет так, как представляю его, а не так как вижу». В этой фразе выражена вся суть кубизма, созданного Пикассо в сотрудничестве с Жоржем Браком. Мировую славу принёс Пикассо именно кубизм, оказавший огромное влияние на развитие всего искусства XX века. Известный историк искусства Джон Голдинг писал, что «кубизм, совершивший полный и радикальный переворот в живописи, вероятно, самое важное и значительное явление в искусстве со времён Ренессанса».

Само название этого направления появилось случайно. Это слово впервые произнёс критик, написавший в насмешку, что на своих картинах Брак всё уменьшает до «маленьких кубиков».

Пикассо и Брак приняли этот термин, несмотря на то, что предметы на картинах художников-кубистов разложены не на кубы, а скорее на грани. Самым революционным в кубизме стал отказ от традиционного для европейской живописи изображения объектов в одном ракурсе. Теперь для изображения предмета одновременно использовались разные точки зрения. В результате художник показывал, из чего состоит предмет, а не то, как он выглядит «здесь и сейчас».

Последователи Пикассо и Брака научились разлагать предмет на формы и перемещать их таким образом, что их картины были не раскрытым в мир окном, а плоскостью, выражающей восприятие предмета художником.

Темы и вариации

Брак и Пикассо придумали новое направление в живописи не за одну ночь. Идея кубизма постепенно вызревала с 1907 по 1914 год (с началом войны Брака мобилизовали в армию). Наиболее тесным их сотрудничество было в период между 1910 и 1912 годами. В это время работы Брака и Пикассо были настолько похожими, что даже специалисты затруднялись порой сказать, кому из них принадлежит то или иное полотно.

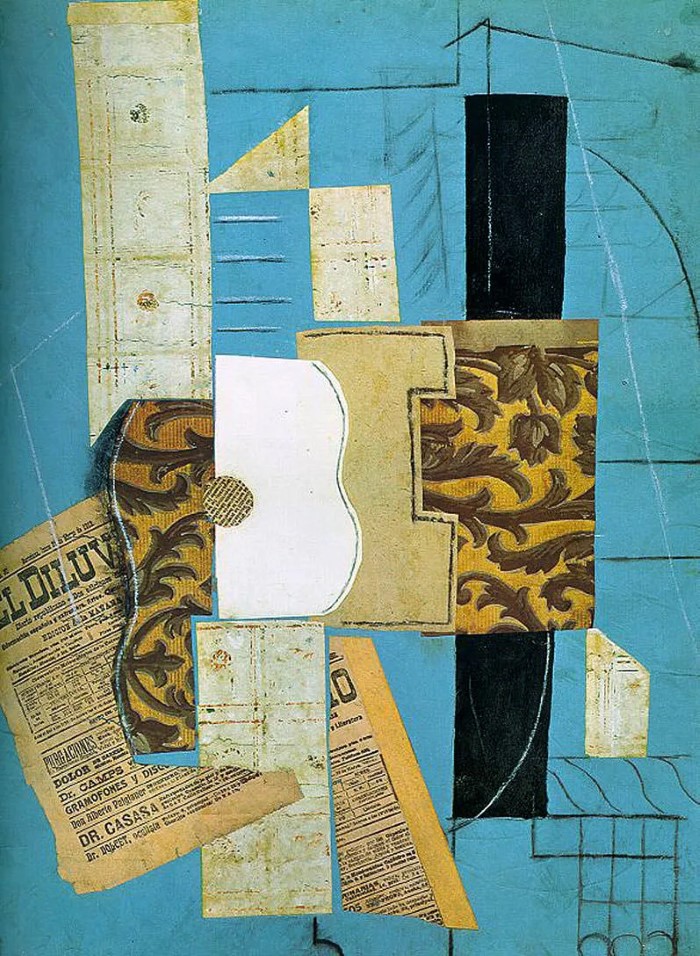

Раннюю стадию кубизма (вплость до 1911 года) часто называют аналитическим кубизмом. Брак и Пикассо анализировали формы предметов, а затем переносили их на холст. Поздняя стадия кубизма носит название синтетического кубизма. Художники «синтезировали» картины, часто используя при этом готовые материалы. Мысль о том, что картину можно сделать из любого материала, включая ткань, кусочки металла или дерева, была для того времени по-настоящему новаторской.

Неоклассицизм

После Первой мировой войны Пикассо большую часть времени работал на юге Франции. Это был период неоклассицизма, предполагавшего изображение массивных, скульптурно вылепленных тел. Художник мог при этом испытывать влияние средиземноморской культуры (в 1917 году Пикассо осматривал фрески Помпеи) и, как полагают некоторые критики, Энгра, великого мастера точной линии. Картина «Бег» позже была воспроизведена на опускающемся занавесе, созданном Пикассо для Дягилевского балет «Голубой экспресс».

Примитивизм

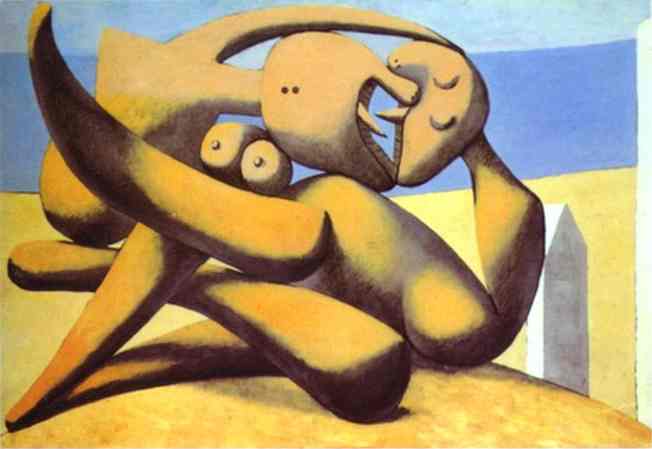

Свободное владение различными стилями письма прекрасно иллюстрирует картина «Игра в мяч» 1928 г. Спустя шесть лет после «Бега» Пикассо вновь изображает крупные фигуры на фоне морского ландшафта, но теперь классические пропорции и изысканные формы заменены примитивными «детскими» фигурами. Цвет реформирован по тому же принципу. Эта картина лишь одно из многих, похожих по манере, полотен, написанных Пикассо в 1928 и 1929 годах, когда его семья проводила отпуск на нормандском побережье Франции.

Пикассо неоднократно говорил, как он восхищается примитивным искусством и рисунками детей. Однажды он сказал: «Когда я был в их возрасте, я умел рисовать как Рафаэль. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как они».

Кубистический переворот

Написанный в 1912 году «Натюрморт с плетёным стулом» был первой картиной, относящейся к синтетическому кубизму. Синтетический кубизм предполагает использование реальных, а не нарисованных художником, элементов — например, обычной газеты. Это картина с двойным сюрпризом, поскольку ненастоящим тут является как раз плетёный стул — его рисунок отпечатан на клеёнке. Если на аналитической стадии своего развития кубизм сам по себе был радикальным новшеством, то на синтетической он стал ещё более дерзким. Со времён Ренессанса европейские художники писали то, что они видят. Никому из них не приходило в голову разложить предмет на внешние элементы и композиционно объединить их. Пикассо и Брак пошли именно по этому пути, взорвав традиционные представления.

Синтетический кубизм позволил художникам-бунтарям использовать более яркие краски. Прежде они были скованы рамками аналитического кубизма, в котором ключевой была форма (а не цвет). Теперь, помимо доминировавших до этого серых и коричневых тонов, в палитре кубистов добавились живые цвета. Аналитический кубизм эксплуатировал довольной узкий круг тем, в основном ограничиваясь жизнью кафе. Выходы за эти рамки были редки. Примером такого выхода служат портреты, созданные Пикассо, — например, портрет торговца произведениями искусства Амбруаза Воллара.

При создании кубистических картин Брак и Пикассо обычно ограничивались узким кругом тем и жанров (среди последних они предпочитали натюрморт). По большей части, художники изображали простые «вневременные» предметы и формы, чтобы зритель яснее представил, из каких форм состоит хорошо знакомый ему предмет и как можно переставлять эти формы.

Пикассо-кубист очень много работал с человеческим телом, хотя иногда в кубистической манере писал и портреты. Он обладал острым взглядом и умел создавать впечатляющие образы. Позже художник неоднократно обращался к мифологическим сюжетам. Особенно его привлекали мифы о минотавре, который был наполовину мужчиной и наполовину быком.

Гравюра

За свою жизнь Пикассо создал более 2000 гравюр. Многие из них вошли в так называемую «Сюиту Воллара» (1930-е годы) — в частности, «Минотавр, обнажающий женщину». Помимо этого, Пикассо занимался литографией и линогравюрой. Гравюры Пикассо различаются по настроению и стилю — от изысканных ранних гравюр до поздних гравюр, исполненных в дерзкой манере. Линолеум позволяет получать большие четкие изображения, так как вырезать рисунок на его поверхности гораздо легче, чем на дереве или металле. Этим объясняется привязанность Пикассо к этой технике — в ней он создал целый ряд плакатов, изобретя при этом способ наносить несколько цветов с одного и того же клише.

Пикассо и политика

«Герника» стала выражением протеста против бушевавшей в Испании гражданской войны. Пикассо был потрясён событиями Второй мировой войны — это одна из причин его вступления в 1944 году во Французскую коммунистическую партию. В послевоенный период художник написал немало картин с явной политической окраской. Фреска «Мир» (1952 г.) — одна из них.

Формы и чувства

Пикассо не слишком доверял теориям и говорил: «Когда мы любим женщину, мы не начинаем измерять её конечности. Мы любим её нашими чувствами». Он стремился как можно живее и непосредственнее передать свои эмоции. Приём искажения человеческой фигуры всегда работал на решение именно этой задачи.

Характерным для художественной системы Пикассо было разложение на части человеческого тела. Перемещение в пространстве глаз, ушей, рта и носа позволяло художнику острее и адекватнее передать свои ощущения.

Многие работы Пикассо автобиографичны, и, в первую очередь, это относится к портретам женщин, которых любил художник. Некоторые из этих образов откровенно эротичны. За это Пикассо и хвалили, и осуждали. Некоторые поздние женские образы Пикассо отличаются грубой агрессивностью, однако другие написаны с удивительной нежностью.

Методы работы

Парадоксально, но Пикассо-новатор в художественной технике часто бывал довольно консервативен. Он любил писать маслом по холсту, иногда предпочитая дерево или картон. Для небольших картин использовал бумагу и акварель. Впрочем, Пикассо, не задумываясь, отвергал традиционные методы, если они становились для него веригами. Особенно это касается кубистических картин. Чтобы создать фактурную поверхность, он смело смешивал краску с песком или опилками. Свои картины художник чаще всего писал на столе, а не на мольберте, и обыкновенно работал по ночам, при электрическом освещении, находя это освещение более «восхитительным», чем солнечный свет. Большинство картин Пикассо не поражают внушительными размерами; «Гернику» можно назвать исключением. Рисунки Пикассо, как правило, представляют собой самостоятельные работы, хотя для самых значительных своих картин он делал ряд предварительных набросков.

Мнения критиков о последнем этапе творчества Пикассо неоднозначны. Некоторые склонны считать, что после окончания Второй мировой войны Пикассо не создал ничего значительного. Другие полагают, что он оставался выдающимся мастером до самой смерти. Его поздние работы отличаются богатством красок и свободой письма. Ряд специалистов называют позднего Пикассо предтечей неоэкспрессионизма — направления, ставшего доминирующим в авангардном искусстве 1980-х годов.

Не только живопись

В своём неустанном стремлении расширить рамки искусства Пикассо обращался к скульптуре и керамике. Его работы и здесь по-настоящему революционны.

Согласно традиционным представлениям о скульптуре, она могла быть либо высечена из твёрдого материала (камень, мрамор и т.д.), либо вылеплена из мягкого материала (вроде глины). С 1912 гола Пикассо начал «собирать» свои скульптуры из самых разных материалов. Так, «Женская голова» (1931 г.) сделана из предметов кухонной утвари, а голова обезьянки («Обезьяна с малышом», 1952 г.) — из игрушечной машинки.

Позже Пикассо увлёкся керамикой и обнаружил, что трёхмерные керамические предметы имеют двумерные, пригодные для рисования, плоскости. Он очень любил работать с материалом, позволявшим ему создавать сложные формы, какой является, например, ваза в виде птицы с раскрытыми крыльями-руками и нарисованными на груди лицами.

Биография художника

Работы художника

Фрейлины (Менины) после Веласкеса

В последние годы жизни Пикассо пишет несколько картин по мотивам работ старых мастеров. Среди них 44 вариации «Фрейлин» Диего Веласкеса. Работа «Фрейлины после Веласкеса» — это очень смелая и крайне оригинальная вариация на милый сюжет. Пикассо сохранил композицию, но при этом трансформировал каждую деталь. Например, гигантский мастиф Веласкеса превратился в маленькую собачку, моделью для которой, возможно послужила одна из собачек Пикассо.

Рыдающая женщина

В 1937 году, во время работы над «Герникой», Пикассо написал несколько картин, изображающих голову рыдающей женщины. Одна из фигур «Герники» представляет рыдающую женщину с ребёнком на руках. На протяжении нескольких месяцев Пикассо разрабатывал эту тему, создав 17 работ, исполненных в различной технике. В том числе — четыре картины маслом. Последняя из них явилась кульминацией одного из самых плодотворных периодов в жизни художника.

Герника

Пикассо получил от правительства Испании заказ на большую картину для национального павильона на Международной выставке. Художник не приступал к работе до тех пор, пока не услышал о бомбардировке города Герники немецкими союзниками. Пикассо никогда не был в Гернике, но известие об убийствах мирных граждан разгневало и ужаснуло Пикассо. Картина написана маслом в чёрно-белых тонах и этим напоминает монохромную хронику страшных событий.

Обнажённая женщина в красном кресле

На этом портрете изображена Мари-Терез Вальтер, которую Пикассо любил, как едва ли кого-нибудь ещё в своей жизни. Они познакомились в 1927 году, когда первый брак Пикассо фактически развалился. Его связь с 17-летней Мари-Терез была на редкость бурной и чувственной, поэтому Пикассо с таким восторгом рисует её прекрасное юное тело, подчёркивая его изгибы.

Картины «классического» периода

На протяжении всей жизни любого художника по обыкновению прослеживается изменение почерка, характера или даже стиля. Это явление можно заметить и у самых знаменитых живописцев — от почти что вынужденного перехода Моне к абстракции в конце жизни, до перехода Ван Гога к ярко выраженной цветовой палитре. Хотя подобные изменения характерны для большинства мастеров живописи, особенно сильно они наблюдаются в картинах Пабло Пикассо.

Его карьера, которая охватывала почти 80 лет, имела успех не только в живописи, но и в скульптуре, керамике, дизайне и сценической деятельности. Поэтому стремление Пикассо к экспериментам неудивительно. Для прослеживания стилистической эволюции Пабло Пикассо искусствоведы разделяют его творчество на несколько периодов: «ранний период», «голубой период», «розовый период», «африканский период», «кубизм», «классический период», «сюрреализм», военный и послевоенный периоды и период поздних работ.

Ранний период

Пикассо начал писать в раннем детстве — в его первых картинах образы обладали максимальным сходством с оригиналом, как и цветовая палитра.

«Портрет матери художника», 1896 год

«Знание и милосердие», 1897 год

Картины раннего периода

«Голубой» период

С 1902 года Пабло Пикассо начал писать в стиле, в котором были ярко выражены темы старости, смерти, нищеты и печали. В цветовой палитре художника начали преобладать голубые оттенки. В этот период Пабло писал, в основном, образы низших слоёв общества: алкоголиков, проституток, нищих и других людей.

«Свидание (Две сестры)», 1902 год

«Завтрак слепого», 1903 год

Картины «голубого» периода

«Розовый» период

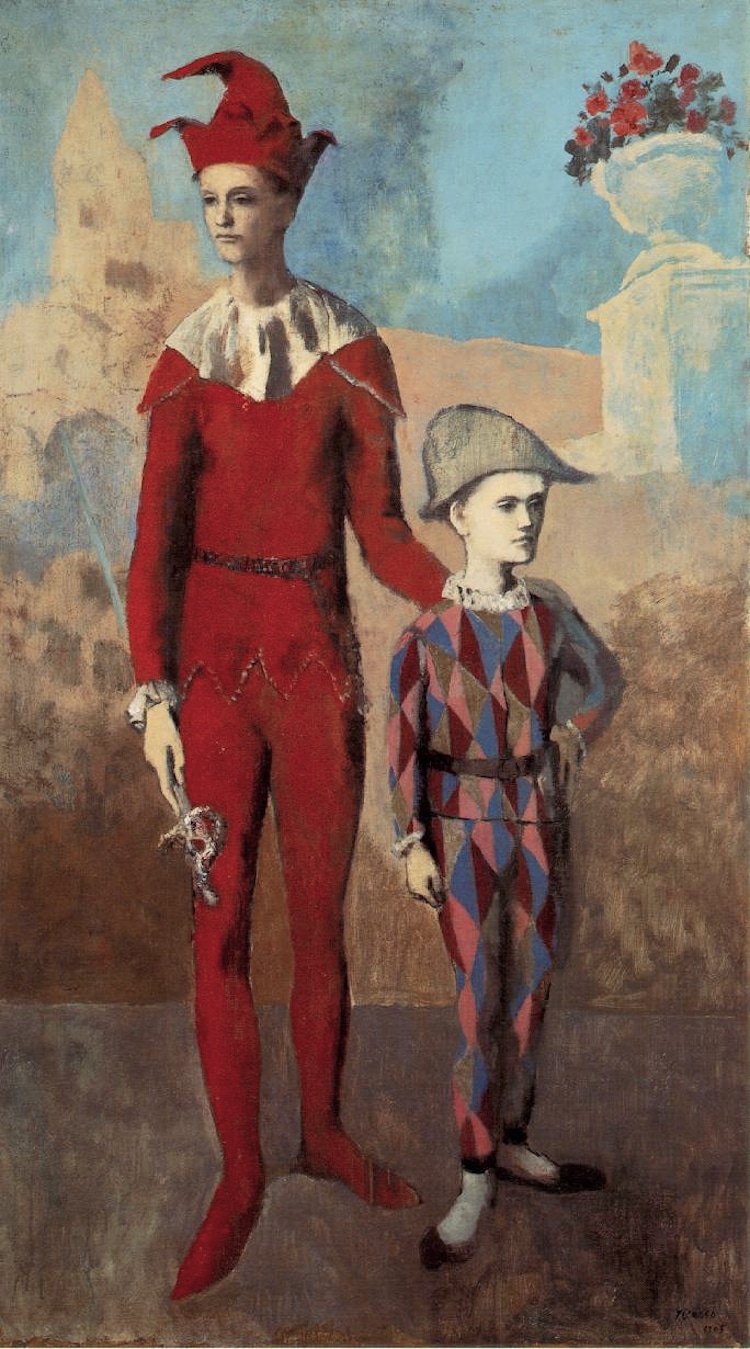

В 1904 году Пабло Пикассо начал отдавать предпочтение розовым тонам, создавая образы из мира театра и цирка. Его персонажами стали в основном бродячие артисты — клоуны, акробаты или танцовщики.

«Акробат и молодой Арлекин», 1905 год

«Акробаты (Мать и сын)», 1905 год

Картины «розового» периода

«Африканский» период

Короткий период, который пришёлся на 1907-1908 годы, был навеян архаичным искусством Африки, с которым Пикассо познакомился на выставке в музее Трокадеро. Для художника это стало настоящим открытием — простые, а где-то даже примитивные, формы древних скульптур показались Пабло Пикассо удивительной особенностью, которая несла в себе огромный художественный заряд.

«Авиньонские девицы», 1907 год

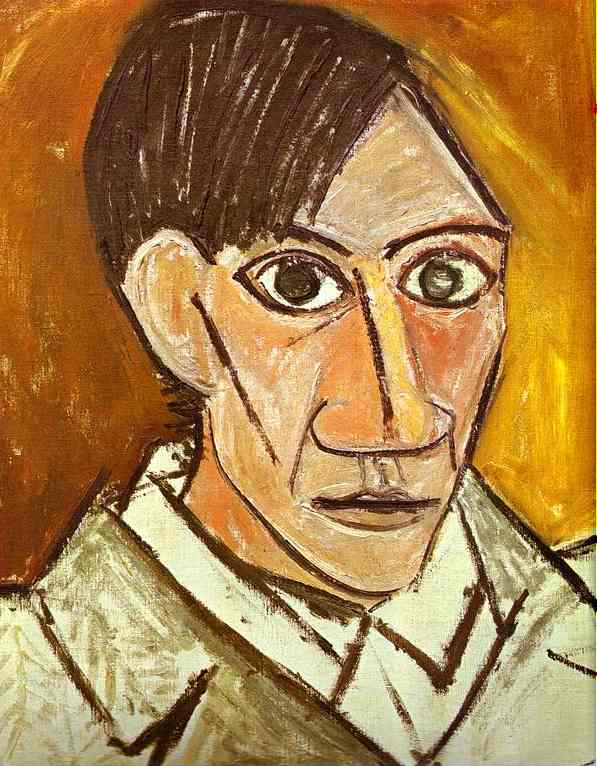

«Автопортрет», 1907 год

Картины «африканского» периода

Кубизм

Увлечение африканской скульптурой привели Пабло к абсолютно новому жанру. Отказ от реалистичной имитации окружающего мира привёл художника к упрощению очертаний человеческих образов и предметов, которые затем стали превращаться в геометрические блоки. Вместе с французским художником Жоржем Брако, Пабло Пикассо стал родоначальником кубизма — направление, отвергающее традиции натурализма.

«Скрипка и гитара», 1913 год

«Портрет Амбруаза Воллара», 1915 год

Кубизм

«Классический» период

На переход с кубизма на живопись, которая была бы более «читаемой», повлияли как внутренняя потребность Пикассо, так и внешние факторы. В этот период художник сотрудничал с балетной труппой Сергея Дягилева, а также женился на Ольге Хохловой. Не удивительно, что она хотела бы узнавать себя в портретах, но одно лишь пожелание жены никак не повлияло бы на творчество Пикассо, если бы не его тяга к переменам.

Портрет Ольги в кресле, 1917 год

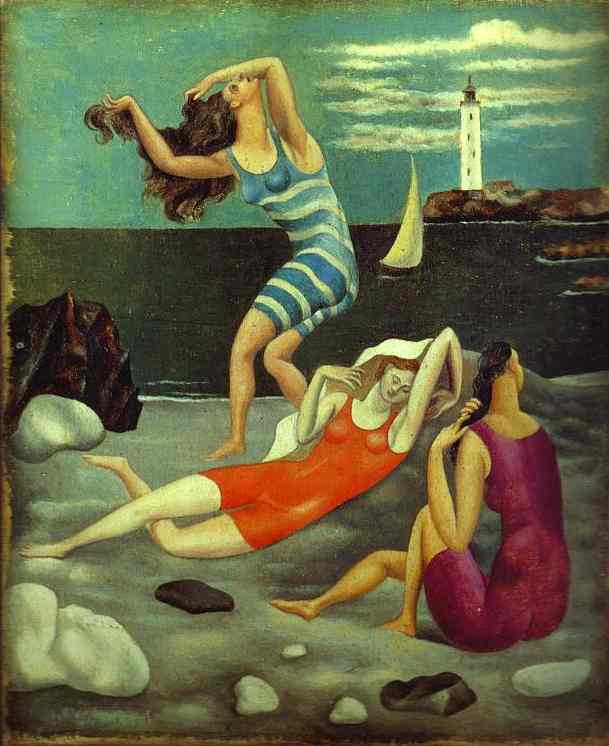

Купальщицы, 1918 год

Картины «классического» периода

Сюрреализм

Знакомство с Марией Терезой Вальтер, а также общение с сюрреалистами, повернули Пабло Пикассо в сторону сюрреализма. Переход к этому направлению можно описать его же выражением: «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу».

Фигуры на пляже, 1931 год

Женщина с цветком, 1932 год

Сюрреализм

Война и послевоенный период

Нависшая над Европой угроза, а также страх перед войной, заставили Пикассо если не прямо отражать настроение на полотне, то придавать картинам мрачность и трагизм. Послевоенное же творчество художника можно назвать счастливым — в работах художника прослеживается остроумие и отсутствие мрачных сюжетов.

«Плачущая женщина», 1937 год

«Палома с целлулоидной рыбой», 1950 год

Картины военного и послевоенного периодов

Поздние работы

Вплоть до своей смерти Пабло Пикассо продолжал рисовать. Однако, в отличие от его предыдущих работ, произведения, созданные в это время, не классифицируются в определенный стиль, так как многие его работы включают в себя разнообразные элементы прошлых периодов. Работы последних 15 лет творчества Пикассо очень разнообразны и неравны по качеству.

«Жаклин с цветами». 1954 год

«Алжирские женщины (версия О)», 1955 год

Картины последнего периода

Карьера Пабло Пикассо, которая охватывала почти 80 лет, имела успех не только в живописи, но и в скульптуре, керамике, дизайне и сценической деятельности.

Поэтому стремление Пикассо к экспериментам неудивительно.

Для прослеживания стилистической эволюции Пабло Пикассо искусствоведы разделяют его творчество на несколько периодов:

1. «ранний период»,

2. «голубой период»,

3. «розовый период»,

4.«африканский период»,

5. «кубизм»,

6. «классический период»,

7.«сюрреализм»,

8. военный и послевоенный периоды

9. период поздних работ.

1. Ранний период.

«Портрет матери художника», 1896 год.

Пикассо начал писать в раннем детстве – в его первых картинах образы обладали максимальным сходством с оригиналом, как и цветовая палитра.

Все изображения расположены в хронологическом порядке.

У каждого изображения есть описание.

2. «Голубой» период.

«Свидание (Две сестры)», 1902 год.

С 1902 года Пабло Пикассо начал писать в стиле, в котором были ярко выражены темы старости, смерти, нищеты и печали. В цветовой палитре художника начали преобладать голубые оттенки. В этот период Пабло писал, в основном, образы низших слоёв общества: алкоголиков, проституток, нищих и других людей.

3. «Розовый» период.

«Акробаты (Мать и сын)», 1905 год.

В 1904 году Пабло Пикассо начал отдавать предпочтение розовым тонам, создавая образы из мира театра и цирка. Его персонажами стали в основном бродячие артисты – клоуны, акробаты или танцовщики.

4. «Африканский» период.

«Автопортрет», 1907 год.

Короткий период, который пришёлся на 1907-1908 годы, был навеян архаичным искусством Африки, с которым Пикассо познакомился на выставке в музее Трокадеро. Для художника это стало настоящим открытием – простые, а где-то даже примитивные, формы древних скульптур показались Пабло Пикассо удивительной особенностью, которая несла в себе огромный художественный заряд.

Еще одна работа из этого периода —

«Авиньонские девицы», 1907 год.

5. Кубизм.

«Скрипка и гитара», 1913 год.

Увлечение африканской скульптурой привели Пабло к абсолютно новому жанру. Отказ от реалистичной имитации окружающего мира привёл художника к упрощению очертаний человеческих образов и предметов, которые затем стали превращаться в геометрические блоки. Вместе с французским художником Жоржем Брако, Пабло Пикассо стал родоначальником кубизма – направление, отвергающее традиции натурализма.

6. «Классический» период.

Портрет Ольги в кресле, 1917 год.

На переход с кубизма на живопись, которая была бы более «читаемой», повлияли как внутренняя потребность Пикассо, так и внешние факторы. В этот период художник сотрудничал с балетной труппой Сергея Дягилева, а также женился на Ольге Хохловой. Не удивительно, что она хотела бы узнавать себя в портретах, но одно лишь пожелание жены никак не повлияло бы на творчество Пикассо, если бы не его тяга к переменам.

7. Сюрреализм.

Фигуры на пляже, 1931 год.

Знакомство с Марией Терезой Вальтер, а также общение с сюрреалистами, повернули Пабло Пикассо в сторону сюрреализма. Переход к этому направлению можно описать его же выражением: «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу».

8. Война и послевоенный период.

«Плачущая женщина», 1937 год.

Нависшая над Европой угроза, а также страх перед войной, заставили Пикассо если не прямо отражать настроение на полотне, то придавать картинам мрачность и трагизм. Послевоенное же творчество художника можно назвать счастливым – в работах художника прослеживается остроумие и отсутствие мрачных сюжетов.

9. Поздние работы.

«Жаклин с цветами», 1954 год.

Вплоть до своей смерти Пабло Пикассо продолжал рисовать. Однако, в отличие от его предыдущих работ, произведения, созданные в это время, не классифицируются в определенный стиль, так как многие его работы включают в себя разнообразные элементы прошлых периодов. Работы последних 15 лет творчества Пикассо очень разнообразны и неравны по качеству.

Источник: Искусствовач

Пабло Пикассо (Pablo Picasso; родился 25 октября 1881 — умер 8 апреля 1973 гг.) — французский художник испанского происхождения ХХ века, основатель кубизма, самый дорогой живописец в мире. Широко известен также как скульптор, график, дизайнер, керамист и театральный оформитель. Пабло Пикассо прожил удивительную и очень долгую жизнь, оставил после себя потомкам более 20 000 художественных работ. Особую ценность представляют картины Пикассо, которые пользуются большим спросом на аукционах.

Пабло Пикассо. «Автопортрет» (1896)

Пабло Пикассо внес огромный вклад в мировое изобразительное искусство, постоянно пробовал свои силы в разных стилях и жанрах. По мнению многих ценителей живописи именно Пикассо считается лучшим художником нашей планеты за последнее столетие.

Творчество и биография Пабло Пикассо

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в Малаге на юге Испании в семье учителя рисования. Когда мальчику исполнилось 8 лет, его отец получил должность в другом регионе страны — Галисии и вся семья переехала жить в Ла Корунью, а в 1895 году — в Барселону.

Пабло Пикассо. «Пикадор», 1889

Пабло с детства увлекся рисованием, и уже в 8-летнем возрасте создал картину «Пикадор», которой очень дорожил и всегда держал при себе до конца жизни. Начальное художественное образование Пикассо получил в Ла-Корунской школе искусств, а в 14 лет его приняли в Ла-Лонху — престижное гуманитарное образовательное заведение в Барселоне.

В 16-летнем возрасте Пабло продолжил учебу в главном центре обучения художников Испании — Королевской академии изящных искусств. Подростка мало интересовали скучные занятия, но он с большой охотой изучал шикарную коллекцию шедевров музея Прадо.

Пабло Пикассо. «Старый гитарист», 1903

В 1898 году молодой Пабло вернулся в столицу Каталонии и стал членом арт-сообщества Els Quatre Gats, а спустя 2 года в кафе с одноименным названием состоялась первая личная выставка работ живописца.

Пабло Пикассо. «Трагедия», 1903

1900 год стал переломным в биографии художника. Пикассо впервые приехал в Париж на Всемирную выставку, где на него огромное впечатление произвели полотна импрессионистов. Под их влиянием сформировался первый профессиональный период творчества мастера — «голубой». Работы этой поры полны печали и меланхолии, художник рисовал главным образом бродяг, нищих и обездоленных людей.

Пабло Пикассо. «Любительница абсента», 1901

Знаменитая картина «Девочка на шаре» ознаменовала собой переход к следующему творческому этапу — «розовому». Изменилась не только палитра цветов картин молодого живописца, но и стиль подачи. В них появились жизнеутверждающие нотки, хотя сам Пикассо тогда еле сводил концы с концами.

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре», 1905

В 1907 году Пикассо заинтересовался африканской культурой и создал самую дорогую свою картину — «Авиньонские девицы». Живописец переходит от попыток изображения узнаваемых образов людей к написанию абстрактных личностей. Новые творческие идеи Пикассо не приняли даже самые близкие друзья, но гению это было абсолютно безразлично.

Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы», 1907

1909 год в истории мирового изобразительного искусства и жизни Пикассо ознаменован рождением нового стиля — кубизма. Это революционное направление безжалостно отвергло натуралистические традиции в живописи и вызвало шквал критики. Но работы мастера наконец начали хорошо продаваться, эпоха нищеты в жизни художника закончилась.

Пабло Пикассо. «Портрет Амбруаза Воллара», 1910

Пабло Пикассо. «Портрет Даниэля-Генри Канвайлера», 1910

В 1917 году Пикассо получил заказ на изготовление декораций и костюмов к балету Дягилева, а затем, на протяжении 8 лет, еще несколько подобных предложений.

От кубизма Пикассо переходит к неоклассицизму. На картинах художника снова появляются узнаваемые лица и реальные формы.

Пабло Пикассо. «Портрет Ольги в кресле», 1917

В 1925 году наступает следующий творческий период жизни Пабло — увлечение сюрреализмом. В этом стиле он создает скульптурные и живописные произведения, воплощает в них сильные эротические образы монстров в мире сновидений и подсознания.

Пабло Пикассо. «Купальщицы» 4, 1928

В 1937 году в Испании происходят трагические события — идет гражданская война. А спустя 3 года немецкие войска оккупируют Францию. Живописец Пабло Пикассо отчаянно протестует против бессмысленной бойни. Это находит подтверждение в его произведениях, проникнутых духом пацифизма.

Пабло Пикассо. «Герника», 1937

Послевоенный период творчества — самый светлый в жизни Пикассо. Художник обретает семейное счастье, переезжает с новой женой из Парижа на юг Франции и наслаждается простыми житейскими радостями. Он увлекается техникой литографии и декоративно-прикладным искусством.

В последние годы здоровье Пикассо неуклонно ухудшается, а состояние заметно растет. Художник продолжает работать, хотя испытывает большие проблемы со зрением и слухом, часто рисует женские портреты.

Пабло Пикассо. «Плачущая женщина», 1937

Смерть настигла Пабло Пикассо 8 апреля 1973 года. Он отошел в вечность в своем загородном особняке в возрасте 91 года. Выдающийся гений добился всемирного признания и стал мультимиллионером. Еще при жизни был основан первый музей его имени — в испанской Барселоне. А интерес к творчеству гениального живописца не угасает и в наше время.

Известные картины Пабло Пикассо

Ценителям искусства со всего мира хорошо известны многие картины Пабло Пикассо. Среди десятков тысяч работ мастера очень сложно найти наиболее узнаваемые, но мы попытаемся это сделать:

- «Любительница абсента» (1901) — яркая картина на тематику одиночества и духовной опустошенности человека. Художник написал ее на обратной стороне холста, так как тогда находился в крайней нужде.

- «Девочка на шаре» (1905) — самое знаменитое полотно мастера из числа коллекций российских музеев. Произведение, послужившее началом перехода к «розовому» периоду творчества.

- «Авиньонские девицы» (1907) — самая скандальная картина мастера, которая шокировала публику и привела в бешенство Анри Матисса. Художник больше года работал над полотном, чего никогда до этого не происходило.

- «Портрет Даниэля Анри Канвейлера» (1910) — загадочное произведение в виде хитроумной головоломки. Наглядный пример увлечения художника кубизмом.

- «Купальщицы» 4 (1928) — образец оригинального взгляда автора на красоту женского тела в сюрреалистический период его творчества.

- «Герника» (1937) — обвинительный приговор от лица Пикассо немецкому фашизму и режиму диктатора Франко. Символ страшной трагедии испанского народа.

- «Голубка Пикассо» (1949) — эмблема Всемирного конгресса сторонников мира. Узнаваемый антивоенный символ во всех уголках Земли.

Пабло Пикассо. «Голубка Пикассо», 1949

Творчество Пикассо оказало сильное влияние на изобразительное искусство ХХ века. Великого мастера любят и уважают во всем мире, за его работы люди выкладывают огромные деньги.

Пабло Пикассо. «Кошка схватившая птицу», 1939

А сайт Very Important Lot предлагает ценителям прекрасного удобную возможность принять участие в аукционах искусства, чтобы приобрести шедевры антиквариата. Здесь же можно напрямую купить картины у современных художников.

Пабло Пикассо (1881-1973), испанский художник, который повсеместно признан самым востребованным художником 20-го века. Будучи долгожителем и очень плодовитым художником, он экспериментировал с широким спектром стилей и тем на протяжении всей своей карьеры. Среди многочисленных вкладов Пикассо в историю искусства наиболее важными являются его новаторство в современном художественном движении под названием кубизм, изобретение коллажа как художественной техники и разработка ассамбляжа (конструкций из различных материалов) в скульптуре.

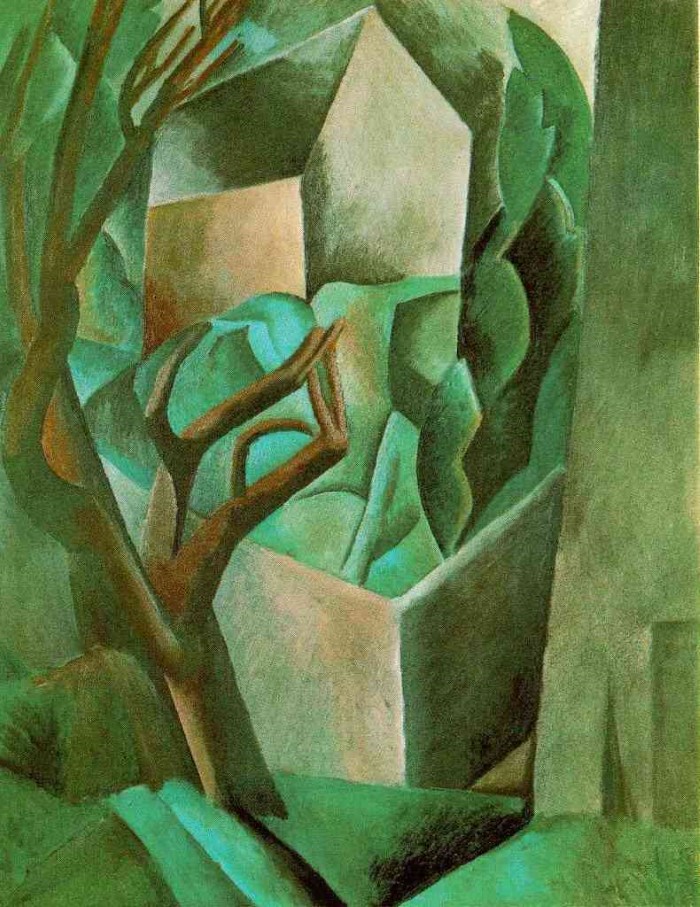

Домик в саду (Дом и деревья) / House in a Garden (House and Trees). 1908г. Пабло Пикассо

Пикассо родился Пабло Руисом в Малаге, Испания. Позже он принял более известную девичью фамилию своей матери — Пикассо — как свою собственную. Хотя Пикассо был испанцем по происхождению, большую часть своей жизни он прожил во Франции.

Период формирования (1893-1900)

Отец Пикассо, который был учителем рисования, быстро понял, что его ребенок Пабло был вундеркиндом. Пикассо изучал искусство сначала в частном порядке у своего отца, а затем в Академии изящных искусств в Ла-Корунье, Испания, где преподавал его отец. Ранние рисунки Пикассо, такие как Исследование туловища после гипсового слепка (1894-1895), демонстрируют высокий уровень технического мастерства, которого он достиг к 14 годам. В 1895 году его семья переехала в Барселону, Испания, после того, как его отец получил преподавательскую должность в Академии изящных искусств этого города. Пикассо был принят в продвинутые классы академии после того, как он за один день сдал вступительные экзамены, на которые абитуриентам традиционно давался месяц. В 1897 году Пикассо покинул Барселону, чтобы учиться в Мадридской академии в испанской столице. Недовольный учёбой, он бросил академию и вернулся в Барселону.

После того как Пикассо посетил Париж в октябре 1900 года, он переезжал из Франции в Испанию и обратно до 1904 года, когда поселился во французской столице. В Париже он столкнулся и экспериментировал с рядом современных художественных стилей. Картина Пикассо «Мулен де ла Галет» (1900) выявила его интерес к предмету парижской ночной жизни и стилю французского художника Анри де Тулуз-Лотрека, стилю, граничащему с карикатурой. Помимо сцен в кафе, Пикассо писал пейзажи, натюрморты и портреты друзей и исполнителей.

Голубой период (1901-1903)

Голова мертвой женщины / Head of a Dead Woman. 1903г. Пабло Пикассо

С 1901 по 1903 год Пикассо разработал свой первый по-настоящему оригинальный стиль, который известен как синий период. Ограничив свою цветовую гамму синим цветом, Пикассо изображал изможденные и несчастные фигуры, язык тела и одежда которых свидетельствуют о низком социальном статусе. В «Старом гитаристе» (1903) Пикассо подчеркнул бедность гитариста и его положение социального изгоя, которое он усилил, окружив фигуру черным контуром, как бы отрезав его от окружения.

Гитарист сжат внутри холста (на картине не остается места для гитариста, чтобы поднять опущенную голову), что говорит о его беспомощности: гитарист пойман в ловушку внутри рамы точно так же, как он пойман в ловушку своей бедностью. Хотя Пикассо подчеркивал убожество своих фигур в этот период, ни их одежда, ни окружение не передают конкретного времени или места. Это отсутствие конкретики наводит на мысль, что Пикассо намеревался сделать общее заявление об отчуждении человека, а не конкретное заявление о низшем классе в Париже.

Почему синий цвет доминировал в картинах Пикассо в этот период, остается необъяснимым. Возможные влияния включают фотографии с голубоватым оттенком, популярные в то время, поэзию, которая подчеркивала синий цвет в своих образах, или картины французских художников, таких как Эжен Карьер или Моне, которые основывали многие свои работы примерно в это время на вариациях одного цвета. Другое объяснение заключается в том, что Пикассо нашел синий цвет особенно подходящим для своего предмета, потому что это цвет, ассоциирующийся с меланхолией.

Период розы (1904-1905)

Трапеза слепого / The Blind Man’s Meal. 1903г. Пабло Пикассо

С 1904 Стиль Пикассо изменился, открыв период розы, иногда называемый периодом цирка. Хотя Пикассо по-прежнему уделял особое внимание социальным изгоям — особенно цирковым артистам, — его цветовая гамма стала светлее, с более теплыми красноватыми оттенками, а плотные очертания синего периода исчезли. Однако Пикассо сохранил интерес к теме отчуждения. В «Двух акробатах и собаке» (1905) он изобразил двух молодых акробатов перед неопределенным, бесплодным пейзажем. Хотя акробаты физически близки, они смотрят в разные стороны и не взаимодействуют, и причина их присутствия не ясна. Различия в росте акробатов также преувеличивают их оторванность друг от друга и от пустого пейзажа. Собака часто присутствовала в работах Пикассо и, возможно, была отсылкой к смерти, поскольку собаки появляются у ног фигур во многих испанских погребальных памятниках.

Пикассо, возможно, испытывал особенно глубокую симпатию к цирковым артистам. Как и художникам, им платили за то, чтобы они развлекали общество, но их странствующий образ жизни и статус аутсайдеров не позволяли им стать неотъемлемой частью социальной структуры. Именно эта ситуация сделала печального клоуна важной фигурой в народном воображении: платя за то, чтобы заставить людей смеяться, он должен скрывать свое реальное существование и истинные чувства. Сам живя в условиях финансовой нестабильности, Пикассо, без сомнения, сочувствовал этим исполнителям. В этот период Пикассо познакомился с Фернандой Оливье, первой из нескольких женщин, которые разделили его жизнь и вдохновили его на творчество. Черты Оливье появляются во многих женских фигурах на его картинах в течение следующих нескольких лет.

Классический период (1905) и Иберийский период (1906)

Сам / Self. 1906г. Пабло Пикассо

Эксперименты и быстрые изменения стиля отмечают годы, начиная с конца 1905 года. Картины Пикассо конца 1905 года более эмоционально отстранены, чем картины голубого или розового периодов. Цветовая гамма становится светлее — преобладают бежевые и светло-коричневые тона, — а меланхолия и отчуждение уступают место более разумному подходу. Растущий интерес Пикассо к форме проявляется в его ссылках на классическую скульптуру. Например, фигура сидящего мальчика в двух юношах (1905, Национальная галерея, Вашингтон, округ Колумбия) напоминает древнегреческую скульптуру мальчика, вынимающего шип из ноги.

К 1906 году Пикассо заинтересовался скульптурами с Пиренейского полуострова, датируемыми примерно с 6-го по 3-й век до нашей эры. Пикассо, должно быть, нашел их особенно интересными как потому, что они родом из Испании, так и потому, что они демонстрируют замечательное упрощение формы. Иберийское влияние сразу видно в Автопортрете (1906), в котором Пикассо уменьшил изображение своей головы до овала, а глаза до миндалевидных форм, тем самым обнаружив свое растущее увлечение геометрическим упрощением формы.

Африканский период (1907)

Пристрастие Пабло Пикассо к экспериментам и черпанию вдохновения вне общепринятых художественных источников привело к его самой радикальной и революционной картине 1907 года: «Авиньонские девицы» (1907). Тема картины — женская обнаженная натура — не может быть более традиционной, но трактовка Пикассо ее революционна. Пикассо позволил себе здесь еще большую вольность с анатомией человека, чем в своем Автопортрете 1906 года . Фигуры слева на картине выглядят плоскими, как будто у них нет скелетной или мышечной структуры. Лица, видимые спереди, имеют носы в профиль. Глаза асимметричны и радикально упрощены. Контурные линии являются неполными. Цветовые сопоставления-например, между синим и оранжевым — намеренно резкие и негармоничные. Представление пространства фрагментировано и прерывисто.

Авиньонские девицы / Les Demoiselles d’Avignon .1907г. Пабло Пикассо

В то время как левая сторона холста в значительной степени подвержена иберийскому влиянию, правая сторона вдохновлена африканскими масками, особенно в ее полосатых узорах и овальных формах. Такие заимствования, которые привели к большому упрощению, искажению и визуальным несоответствиям, считались чрезвычайно смелыми в 1907 году. Например, голова фигуры в правом нижнем углу поворачивается анатомически невозможным образом. Эти расхождения оказались настолько шокирующими, что даже коллеги Пикассо негативно отреагировали на «авиньонских девиц». Французский художник Матисс якобы сказал Пикассо, что он пытается высмеять современное движение.

Кубизм (1908-1917)

Королева Изабо / Queen Isabeau. 1909г. Пабло Пикассо

Для многих ученых, «Les Demoiselles d’Avignon» — с её фрагментированными плоскостями, сплющенными фигурами и заимствованиями из африканских масок — знаменует начало нового визуального языка, известного как кубизм. Другие ученые считают, что французский художник Сезанн стал основным катализатором этого изменения стиля. Работы Сезанна 1890-х и начала 1900-х годов были отмечены как упрощением и уплощением формы, так и введением того, что историки искусства называют прохождением, взаимопроникновением одного физического объекта другим.

Например, в «Мон-Сент-Виктуар» (1902-1906) Сезанн оставил внешний край горы открытым, позволив голубой области неба и серой области горы слиться воедино. Это новшество — взаимопроникновение воздуха и камня — стало решающим прецедентом для изобретения Пикассо кубизма. Во-первых, это бросало вызов законам нашего физического опыта, а во-вторых, указывало на то, что художники рассматривали картины как имеющие собственную логику, которая функционировала независимо или даже вопреки логике повседневного опыта.

Ученые обычно делят кубистические инновации Пикассо и французского художника Жоржа Брака на два этапа. На первом этапе, в аналитическом кубизме, художники фрагментировали трехмерные формы на множество геометрических плоскостей. На втором этапе, синтетическом кубизме, они обратили процесс вспять, собрав абстрактные плоскости вместе, чтобы представить человеческие фигуры, натюрморты и другие узнаваемые формы.

Аналитический кубизм (1908-1912)

Под сильным влиянием поздних работ Сезанна Пикассо и Брак в 1908 году начали серию пейзажных картин. Эти картины приближались к картинам Сезанна как по цветовой гамме (темно-зеленые и светло-коричневые цвета), так и по радикальному упрощению природы до геометрических форм. Увидев эти картины, французский критик Луи Воксель ввел термин «кубизм». В «Домах на холме» Пикассо, Орта де Эбро (1909), он придал архитектурным сооружениям трехмерное, кубическое качество, но отказался от традиционной трехмерной перспективы: вместо того, чтобы изображаться одно за другим, здания появляются одно над другим.

Более того, он упростил каждый аспект картины в соответствии со словарем кубических форм — не только домов, но и неба. Нейтрализуя различия между землей и небом, Пикассо сделал холст более единым, но он также внес двусмысленность, не отличая твердое тело от пустоты. Кроме того, Пикассо часто использовал противоречивые источники света. В некоторых частях картины свет, по-видимому, исходит слева; в других частях он исходит справа, сверху или даже снизу. Пространственные плоскости пересекаются таким образом, что зритель гадает, являются ли углы вогнутыми или выпуклыми. Умение сбивать с толку зрителя — обычная черта кубизма.

К 1910 году стало очевидно, что в кубизме больше не было кубов и что иллюзия трехмерного пространства, или объема, исчезла. Пикассо, казалось, разрушил саму идею твердой формы, не только фрагментировав человеческую фигуру и другие формы, но и используя концепцию перехода Сезанна, чтобы объединить фигуру и окружающую среду, твердое и пустое, фон и передний план. Таким образом, он создал визуально последовательную картину, но эта последовательность не соответствует физической последовательности природного мира, как мы его воспринимаем. Решение Пикассо ограничить свою цветовую гамму темно-коричневыми и серыми цветами также говорит о том, что его картины инициировали радикальный отход от природы, а не пытались скопировать ее.

1912 год знаменует собой еще одно крупное событие в языке кубизма: изобретение коллажа. В Натюрморте с палкой для стула (1912) Пикассо прикрепил к своей работе кусок клеенки (на которой изображена плетеная палка). Этим действием Пикассо не только нарушил целостность среды — масляной живописи на холсте — но и включил материал, который ранее не имел никакой связи с высоким искусством. Пикассо, по-видимому, подразумевает, что теперь искусство можно создавать с помощью ножниц и клея, а также с помощью красок и холста. Включив в свою работу кусочки ткани, газеты, обои, рекламу и другие материалы, Пикассо открыл дверь для любого предмета или материала, каким бы обычным он ни был, чтобы быть включенным в произведение искусства (или даже заменить его). Это нововведение имело важные последствия для позднего искусства 20-го века. Еще одним нововведением стало включение в картину букв JOU, возможно, отсылающих к началу слова journal (по-французски «газета») или к французскому слову jouer, означающему «играть», как Пикассо играет с формами. Эти комбинации показывают, что кубизм включает в себя как визуальные, так и вербальные ссылки и объединяет высокое искусство с популярной культурой.

Синтетический кубизм (1912-1917)

Изобретая коллаж и вводя в свои полотна элементы из реального мира, Пикассо избегал доводить кубизм до уровня полной абстракции и оставался в области материальных объектов. Коллаж также положил начало синтетической фазе кубизма. В то время как аналитический кубизм фрагментировал фигуры на геометрические плоскости, синтетический кубизм синтезировал (комбинировал) почти абстрактные формы для создания репрезентативных форм, таких как человеческая фигура или натюрморт. Синтетический кубизм также тяготел к множественности. Например, в «Гитаре, нотах и бокале для вина» (1912) Пикассо объединил рисунок бокала, несколько цветных пятен, ноты, газету, рисунок обоев и ткань с рисунком из древесных зерен. Синтетический кубизм также может сочетать различные текстуры, такие как древесные зерна, песок и печатные материалы. Иногда Пикассо применял эти текстуры в качестве коллажа, наклеивая текстурированные бумаги на холст. В других случаях художник рисовал область, похожую на дерево или обои, обманывая зрителя с помощью визуальных каламбуров.

Строительство и после (1912-1920)

1912 Пикассо продемонстрировал еще одно важное новшество: строительство, или сборка, в скульптуре. До этого нововведения скульптура, по крайней мере на Западе, в основном создавалась одним из двух способов: вырезанием блока из камня или дерева или моделированием — приданием формы из глины и отливкой этой формы из более прочного материала, такого как бронза. В «Гитаре» (1912) Пикассо использовал новый аддитивный процесс. Он вырезал различные формы из листового металла и проволоки, а затем собрал эти материалы в кубистическую конструкцию. В других конструкциях Пикассо использовал дерево, картон, веревки и другие предметы быта, не только изобретая новую технику скульптуры, но и расширяя определение искусства, стирая различие между художественными и нехудожественными материалами.

Гитара / Guitar. 1913г. Пабло Пикассо

Начиная с Первой мировой войны (1914-1918) Пикассо переходил от стиля к стилю. Например, в 1915 году Пикассо написал очень абстрактного «Арлекина» и нарисовал очень реалистичный портрет Амбруаза Воллара. Во время и после войны он также работал над сценографией и дизайном костюмов для «Русских балетов», современной русской балетной труппы, созданной импресарио Сергеем Дягилевым. Вдохновленный своим непосредственным опытом работы в театре, Пикассо также создал представления исполнителей, таких как французские клоуны по имени Пьеро и Арлекин, и сцены балерин.

Пикассо расстался с Оливье в 1912 году, после встречи с Евой Гуэль. Гуэль умерла в 1915 году, а в 1918 году Пикассо женился на Ольге Хохловой, одной из танцовщиц труппы Дягилева. Пикассо создал несколько ее портретов, и их сын Пауло появляется в таких работах, как Пауло в роли Арлекина (1924).

Классический период (1920-1925)

После Первой мировой войны напряжение консерватизма распространилось на ряд видов искусства. Девизом, популярным среди традиционалистов, было «возвращение к порядку». Для Пикассо 1920-1925 годы были отмечены пристальным вниманием к трехмерной форме и классическим темам: купальщицы, кентавры (мифические существа-полулюди и полукони) и женщины в классических драпировках. Он изобразил многие из этих фигур массивными, плотными и весомыми, эффект усиливался сильными контрастами света и тьмы. Но даже двигаясь к большему реализму, Пикассо продолжал играть в игры со зрителем. В классическом и тщательно составленном «Трубах Пана» (1923), например, он нарисовал область архитектурного каркаса на переднем плане (которая должна быть сероватой) тем же цветом, что и море на заднем плане, снова демонстрируя свое удовольствие от двусмысленности.

Кубизм и сюрреализм (1925-1936)

С 1925 по 1936 год Пикассо снова работал в нескольких стилях. Он написал несколько картин с плотно структурированными геометрическими фигурами, ограничив свою цветовую гамму основными цветами (красный, синий, желтый), как в Студии (1928). На других картинах, таких как «Обнаженная в кресле» (1929), он изображал искаженные женские фигуры, чьи открытые рты и угрожающие зубы демонстрируют более эмоциональное, менее аргументированное отношение. В это время брак Пикассо распался, и некоторые из угрожающих женских фигур в его искусстве этого периода могут представлять Хохлову.

Женщина, сидящая в красном кресле / The Red Armchair. 1931г. Пабло Пикассо

Такое же разнообразие в этот период видно и в скульптуре Пикассо. «Купальщик» (Метаморфоза II) (1928) представляет человеческое тело в виде массивной сферической формы с выступающими конечностями, в то время как «Проволочная конструкция» (1928) изображает его как жесткую геометрическую конфигурацию тонких проводов. Пикассо также экспериментировал со сваркой в скульптуре этого периода и исследовал различные темы, включая женскую голову, спящую женщину и Распятие. Образцом для многих его спящих женщин была Мария Тереза Уолтер, новая любовь, вошедшая в его жизнь. Их дочь Майя родилась в 1935 году.

В начале 1930-х годов Пикассо все чаще контактировал с членами сюрреалистического движения и увлекся классическим мифом о Минотавре. Это существо, имеющее голову человека и тело быка, появляется в исследовании Пикассо для обложки сюрреалистического журнала «Minotaure» (1933). Здесь Пикассо прикрепил классический рисунок Минотавра к коллажу абстрактных форм и обломков. Минотавр имеет множество воплощений в работах Пикассо, как агрессор и жертва, как жестокий и дружелюбный персонаж. Он может представлять самого художника и часто появляется в контексте боя быков, типично испанской сцены, близкой сердцу Пикассо.

Герника (1937)

В 1937 году испанское правительство поручило Пикассо создать фреску для павильона Испании на международной выставке в Париже. Неуверенный в теме, Пикассо медлил. Но он приступил к работе почти сразу же после того, как услышал, что испанский город Герника был разбомблен нацистскими военными самолетами в поддержку заговора испанского генерала Франсиско Франко с целью свержения испанской республики. Герника (1937, Прадо, Мадрид) была реакцией Пикассо на это событие и осуждением его. Он выполнил картину в черно-белом цвете — в соответствии с серьезностью темы — и преобразил событие в соответствии с его увлечением темой корриды.

Герника / Guernica. 1937г. Пабло Пикассо

В крайнем левом углу изображен бык, который, по словам Пикассо, символизирует жестокость и тьму. В центре лошадь, раненная копьем, скорее всего, представляет испанский народ. В центре вверху взрывающаяся лампочка, возможно, относится к воздушной войне или к злу, исходящему сверху (и гасящему свет разума). Трупы и умирающие фигуры заполняют передний план: женщина с мертвым ребенком слева, мертвый воин со сломанным мечом (из которого прорастает цветок) в центре, плачущая женщина и фигура, падающая через горящее здание справа. Искажение этих фигур выражает бесчеловечность события. Чтобы представить крики лошади и матери с мертвым ребенком, Пикассо превратил их языки в кинжалы. В верхнем центре измученная женская фигура держит масляную лампу, которая проливает свет на сцену, возможно, символизируя свет истины, раскрывающий жестокость события внешнему миру. В 1936 году Пикассо познакомился с Дорой Маар, художницей, которая сфотографировала Гернику, когда он ее рисовал. Вскоре она стала его спутницей и предметом его картин, хотя он продолжал общаться с Уолтер.

Вторая мировая война (1939-1945)

Пикассо, в отличие от многих художников, остался в Париже во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Некоторые из его картин этого времени раскрывают тревогу военных лет, как и угрожающий Натюрморт с черепом Быка (1942, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Дюссельдорф, Германия). Другие работы, такие как его скульптурная голова Быка (1943), более игривы и причудливы. В этой скульптуре Пикассо объединил велосипедное сиденье и руль, чтобы изобразить голову быка. Получив известие о нацистских лагерях смерти, Пикассо также написал, хотя и не закончил, дань памяти жертвам Холокоста (массового убийства европейских евреев во время войны). На этой картине, названной «Склепом» (1945), он ограничил цветовую гамму черно-белым (как в «Гернике») и изобразил скопление искаженных, искалеченных тел. Во время войны Пикассо вступил в Коммунистическую партию, а после войны участвовал в нескольких мирных конференциях.

Поздняя работа (1945-1973)

Фигура Рембрандта и Эрос / Rembrandtesque Figure and Cupid. 1969г. Пабло Пикассо

Пикассо оставался плодовитым художником до конца своей жизни, хотя этот более поздний период не получил всеобщего признания со стороны историков или критиков. Он делал вариации на мотивы, которые очаровывали его на протяжении всей его карьеры, такие как бой быков, художник и его модель, причем последняя тема прославляла творчество. И он продолжал писать портреты и пейзажи. Пикассо также экспериментировал с керамикой, создавая статуэтки, тарелки и кувшины, и тем самым стирал существующее различие между изобразительным искусством и ремеслом.

Эмоциональная жизнь Пикассо усложнилась после того, как он познакомился с французской художницей Франсуазой Жило в 1940-х годах, когда он все еще был связан с Мааро. У них с Жило был сын Клод и дочь Палома, и оба они фигурируют во многих его поздних работах. Пикассо и Жило расстались в 1953 году. Жаклин Рок, на которой Пикассо женился в 1961 году, стала его следующей спутницей. Большую часть времени они проводили на юге Франции.

Еще одним новым направлением в творчестве Пикассо стали вариации на известные работы старых художников, которые он переделал в своем собственном стиле. Среди этих работ — «Женщины на берегах Сены» после Курбе (1950) и «Le Dejeuner sur l’Herbe» после Мане (1960). Что делает эти работы особенно значимыми, так это то, что они противоречат основной предпосылке современного искусства, включая Пикассо, а именно: оригинальности. Хотя многие современные художники находились под влиянием более ранних художников, они редко делали такие прямые и очевидные ссылки на работы друг друга, потому что считали такие ссылки неоригинальными.

В период постмодерна, который начался в 1970-х годах, художники и критики начали сомневаться в том, что модернистская директива должна быть оригинальной. В актах преднамеренного неповиновения многие художники постмодерна присвоили (взяли для собственного использования) хорошо известные образы своих предшественников или современников. В этом контексте поздние вариации Пикассо на картинах более ранних мастеров вряд ли кажутся неуместными; напротив, они предвосхищают ключевой аспект искусства 1980-х годов.

Одна из поздних работ Пикассо, «Голова женщины» (1967), была подарена городу Чикаго. Эта скульптура из сварной стали высотой 15 м (50 футов) стоит перед Гражданским центром Чикаго. Хотя его полуабстратная форма поначалу вызывала споры, скульптура вскоре стала городской достопримечательностью.

Благодаря своим многочисленным инновациям Пикассо считается самым влиятельным художником 20-го века. Кубистическое движение, вдохновленное им и Браком, имело ряд последователей. Его инновации породили множество других художественных течений 20-го века, включая футуризм в Италии, супрематизм и конструктивизм в России, де Штиль в Нидерландах и вортицизм в Англии. Кубизм также повлиял на немецкий экспрессионизм, дада и другие течения, а также на ранние работы сюрреалистов и абстрактных экспрессионистов. Кроме того, коллаж и конструирование стали ключевыми аспектами искусства 20-го века.

Похожие сообщения:

Официально Пабло Пикассо считается гением и пророком XX века.

Но не все с этим согласны. Есть противоположное мнение — Пикассо умелый провокатор и манипулятор. И вот какие аргументы при этом приводят.

Пикассо же ничего нового не придумал! Мы видим африканские маски в его «Женщине в шляпе».

А ещё влияние Энгра, классициста начала XIX века, в портрете Ольги Хохловой.

То есть он брал уже придуманное другими, «перемешивал» ингредиенты и выдавал полученное «зелье» за своё. Наглец!

Еще Пикассо прыгал от одного стиля к другому со скоростью строптивой белки. Сегодня — он кубист. Завтра — классик. А послезавтра — о ужас, сюрреалист.

Он готов на все, лишь бы эпатировать публику и зарабатывать на этом. Манипулятор!

С такой же скоростью Пикассо менял и женщин.

Однажды он завёл мартышку, а надоевшую любовницу выставил вон. Ей не хватило места в квартире.

Его дети едва сводили концы с концами, а в то же время художник покупал очередной шикарный дом.

Он явно рисовал только ради наживы, а не по велению сердца. Циник!

Сильные аргументы, согласитесь. Но есть и контраргументы.

Пикассо никогда не скрывал, что берет за основу уже изобретённое до него и вылепливает из этого нечто самобытное. Этим «грешили» все художники.

Импрессионисты оглядывались на Ватто. Ватто на Рубенса. Рубенс на Тициана. Тициан на Рафаэля. Рафаэль на Леонардо…

Да, Пикассо, конечно, можно назвать художником-хамелеоном. Он не боялся экспериментировать. Посмотрите на его работы. Их как будто создали разные художники.

Но по поводу меркантильного расчета я бы поспорила: когда все распробовали кубизм и требовали от Пикассо лоскутных работ, он вдруг резко ударился в… классику.

Все чуть ли не в обморок попадали от такого поворота событий. Вместо того, чтобы грести деньги лопатой, он вернулся в XIX век! Какой же это расчёт?

Что же касается причуд Пикассо. Гениальность и характер не коррелируют. И тому есть много примеров.

Караваджо был драчуном и даже человека убил. Тем не менее он один из величайших художников.

Эдгар Дега был мизантропом. Рассорился со всеми с кем только можно. Но это не помешало ему остаться в веках.

Так что заведение мартышек и шикарных домов — цветочки по сравнению с другими гениями.

Что же касается выставленной из дома любовницы… Понятно, что мартышка — лишь повод наконец-то расстаться с женщиной, в которую уже больше не влюблён.

Но вот что интересно. Многие гении-пророки, которые умели заглядывать в будущее, редко получали признание своих современников.

Пикассо же достиг громкой славы при жизни. Его работы покупали именитые музеи, уже не говоря о частных коллекционерах.

Думаю, здесь стоит сказать «спасибо» XX веку. Публика привыкла к эпатажу. И любое новшество скорее приветствовалось, а не отвергалось.

Пикассо посчастливилось родиться в удачное время для реализации своего гигантского таланта.

Как понять картины Пикассо

А теперь главный вопрос: как же понять работы Пикассо.

Пикассо виртуозно издевался над формой.

Сначала он деликатно вытягивал ее в своём Голубом периоде.

Потом осмелел и начал дробить ее в коллажах и кубизме.

Затем надувал женщин, как воздушные шарики.

А ещё разбивал на мелкие осколки и «склеивал» их кое-как.

Мы недоуменно смотрим на то, как форму и линию искажают и рушат каноны классического искусства. И пытаемся понять, за что же он так!

Но все это Пикассо делал с одной целью. Чтобы показать СУТЬ вещи или человека, а не их ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Я попробую это объяснить на примере двух его работ.

1. Груша, 1914.

На картине «Натюрморт с разрезанной грушей» мы НЕ видим изображение груши. Но мы видим кусочки холста в крапинку, и мы вспоминаем о подобной текстуре грушевой мякоти. Нежный бежевый и коричневый тоже ассоциируются с грушей. Уже не говоря о характерной дуге.

Все эти обрывки образа груши вызывают у нас не только зрительное воспоминание о груше, но и о ее вкусе, и том, какая она на ощупь.

Художник запускает в нашем мозгу цепочку ассоциаций, и вот ОН – полнокровный образ Груши.

2. Сон, 1932.

Во время изматывающего брака с Ольгой Хохловой Пикассо случайно встретил юную Марию-Терезу.

Он, конечно, писал ее. Лицо в стиле кубизма – показано одновременно с двух точек зрения, и в профиль, и анфас. Это прямое указание на двойственную природу этой женщины.

Пикассо показывает нам, что чувственность и мягкость преобладали в этой женщине. Поэтому в целом образ соткан из плавных и округлых линий.

Вы можете подписаться на бесплатный курс “Путеводитель по истории живописи”, разработанный автором этого сайта. 14 уроков, а также онлайн-тест. Подробности здесь.

Но при этом в ней была заложена вторая сторона. Физически она была слегка мужеподобна, с узкими бёдрами и широкими плечами. И эту часть художник нам тоже показывает.

Мария-Тереза вся как бы разделена на две части. Одна часть с приоткрытой грудью, другая – как будто плоская. Одна – розового оттенка, другая – холодного бледно-желтого.

Да и фон двоякий. Слева – мужские полоски, справа – женские цветочки.

Вот такой вот Инь и Янь по-пикассовски.

Как мне кажется, у Пикассо получилось показать самую большую фигу Ее Величеству Фотографии. Ведь фотография может передать любое изображение. А вот суть вещи – едва ли. Зато это может Живопись и Пикассо.

Читайте также о шедеврах художника:

Любительница абсента

Девочка на шаре

***

Если Вам близок мой стиль изложения и Вам интересно изучать живопись, я могу отправить Вам на почту бесплатный цикл уроков. Для этого заполните простую форму по этой ссылке.

Комментарии других читателей смотрите ниже. Они часто являются хорошим дополнением к статье. Ещё вы можете поделиться своим мнением о картине и художнике, а также задать вопрос автору.

Автор: Оксана Копенкина

Перейти на главную страницу

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%C2%BB%2C%201896.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%C2%BB%2C%201889.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%C2%BB%2C%201903.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB%2C%201903.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%C2%BB%2C%201901.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%C2%BB%2C%201905.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%C2%BB%2C%201907.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%C2%BB%2C%201910.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8F-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%C2%BB%2C%201910.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%C2%BB%2C%201917.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8B%C2%BB%204%2C%201928.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%201937.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80)%C2%BB%2C%201937.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%C2%BB%2C%201949.jpg)

%20%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE.%20%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%83%C2%BB%2C%201939.jpg)