Алексей Кондратьевич Саврасов (Alexei Kondratyevich Savrasov; родился 24 мая 1830 года — умер 8 октября 1897 года) — величайший русский художник-передвижник, непревзойдённый мастер живописи и создатель жанра лирического пейзажа. Творчество Саврасова, невыразимо светлое и местами печальное, отражает безграничную любовь к родной земле, трогательное и даже интимное восприятие природы. Его картины, наполненные светом и удивительной прозрачностью, передают неосязаемое движение воздуха. А виртуозная работа с цветом открывает миру стиль великолепного мастера-реалиста.

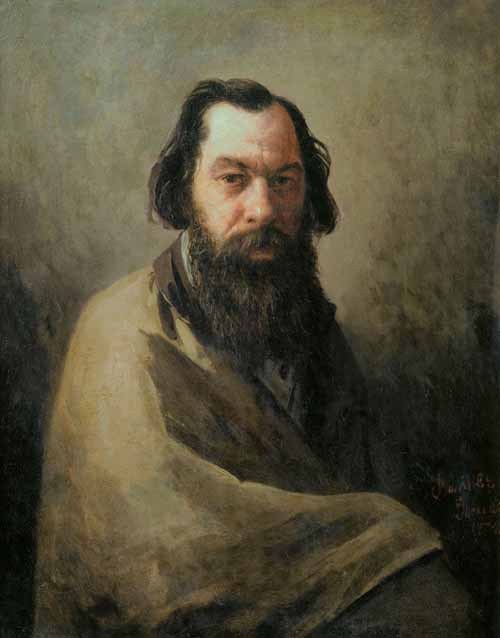

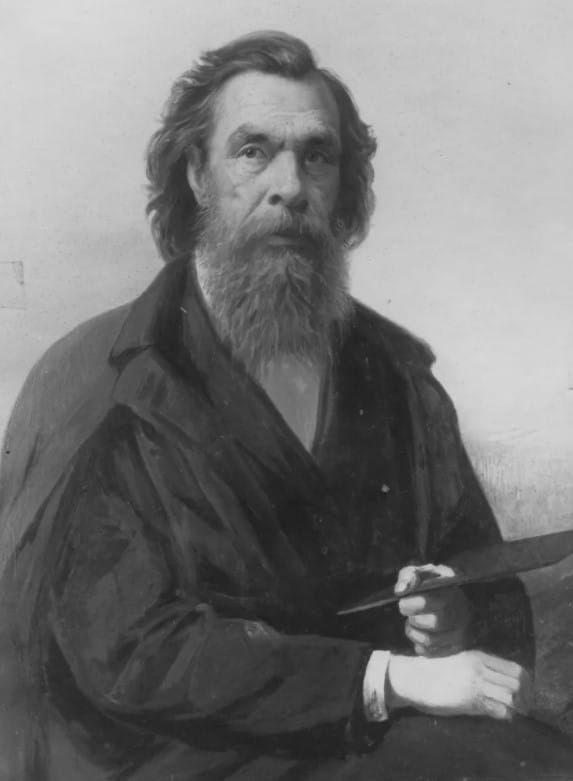

Алексей Саврасов. Иосиф Волков. «Портрет Алексея Саврасова», 1884

Алексей Саврасов — человек непростой судьбы. Он вышел из низов, искупался в лучах славы и опустился на самое дно. Его возносили до небес и безжалостно критиковали. А он продолжал воспитывать учеников, которые впоследствии стали известными художниками, и писал свои бессмертные произведения.

Биография Алексея Саврасова

Алексей Саврасов родился 24 мая 1830 года в Москве. С юных лет испытывал тягу к изобразительному искусству, рисовал на любом клочке бумаги, попадающем в его руки. Но не находил одобрения в кругу семьи. Его отец, мелкий торговец, будущее сына видел в «дельной профессии» по торговой части, о художествах не могло быть и речи. Но желание учиться живописи взяло верх. Чтобы оплатить начало обучения, юный Алексей продаёт свои первые детские работы торговцам на рынке и поступает в училище живописи.

Алексей Саврасов. «Камень в лесу у Разлива», 1850

Первый успех приходит в 1851 году. Картины Саврасова отражают состояния природы, деревья на них «шумят», тучи «движутся». Начинается период славы и признания. Его величают надеждой русской живописи, а картины выставляются на масштабных выставках.

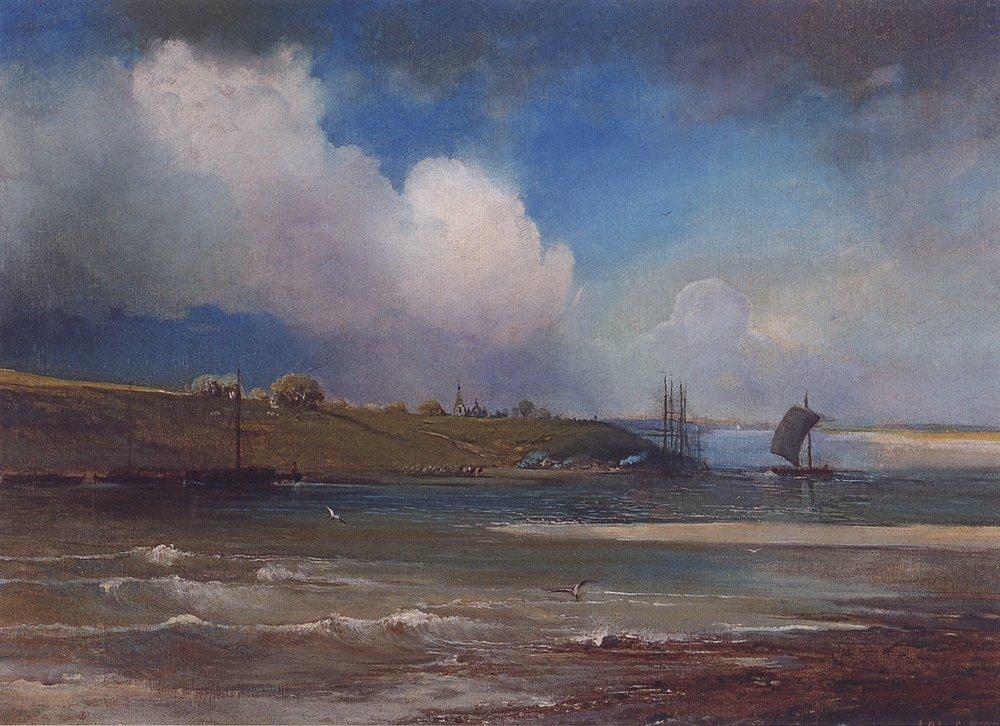

В 1854 году Саврасов удостаивается чести быть приглашённым в загородное имение Великой княгини Марии Николаевны для совершенствования в искусстве написания с натуры. Здесь, на берегу Финского залива, он пишет свои знаменитые приморские пейзажи, соединяя в них одновременно торжество и простоту природы. Спустя четыре года именно эта простота и невычурное величие привлечёт внимание известного московского коллекционера Павла Третьякова. Он приобретёт работу художника.

Осенью 1854 года, в возрасте 24 лет, Алексей Саврасов получает почётное звание и становится самым молодым академиком за всю историю Академии художеств. А через четыре года начинает преподавать в училище, которое недавно закончил. За последующие 24 года он воспитает плеяду выдающихся художников, среди которых Лев Каменев, Сергей Светославский, Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров.

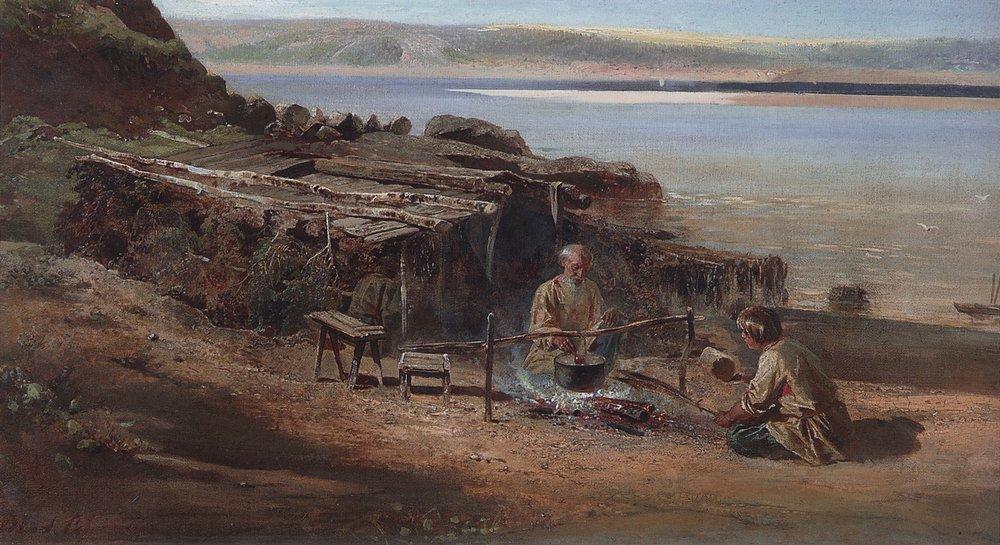

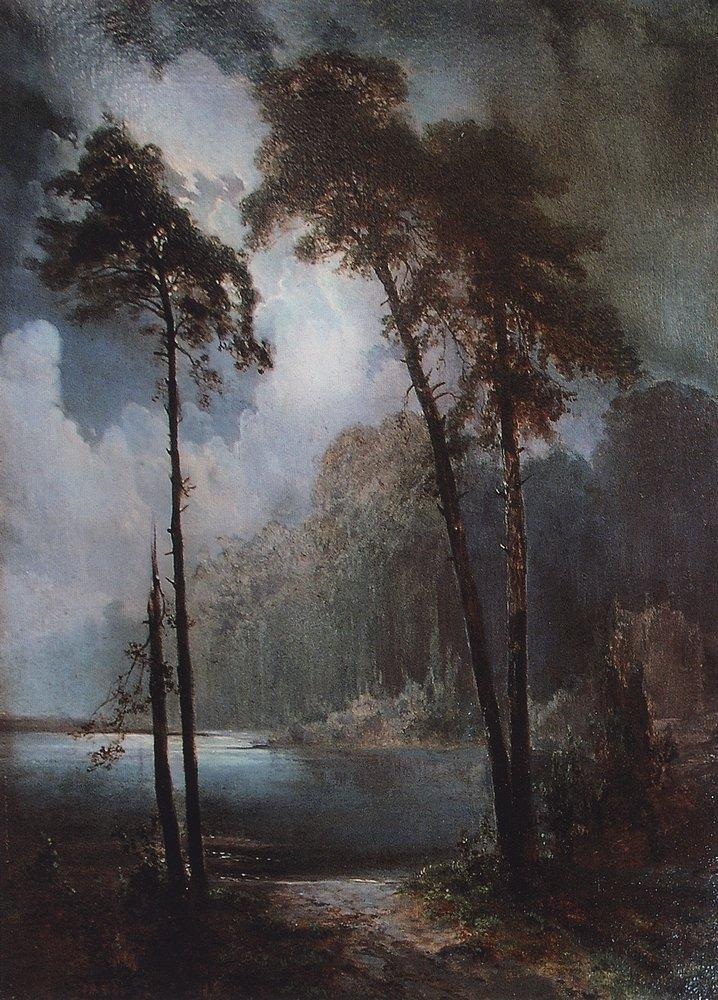

Алексей Саврасов. «Пейзаж с рекой и рыбаком», 1859

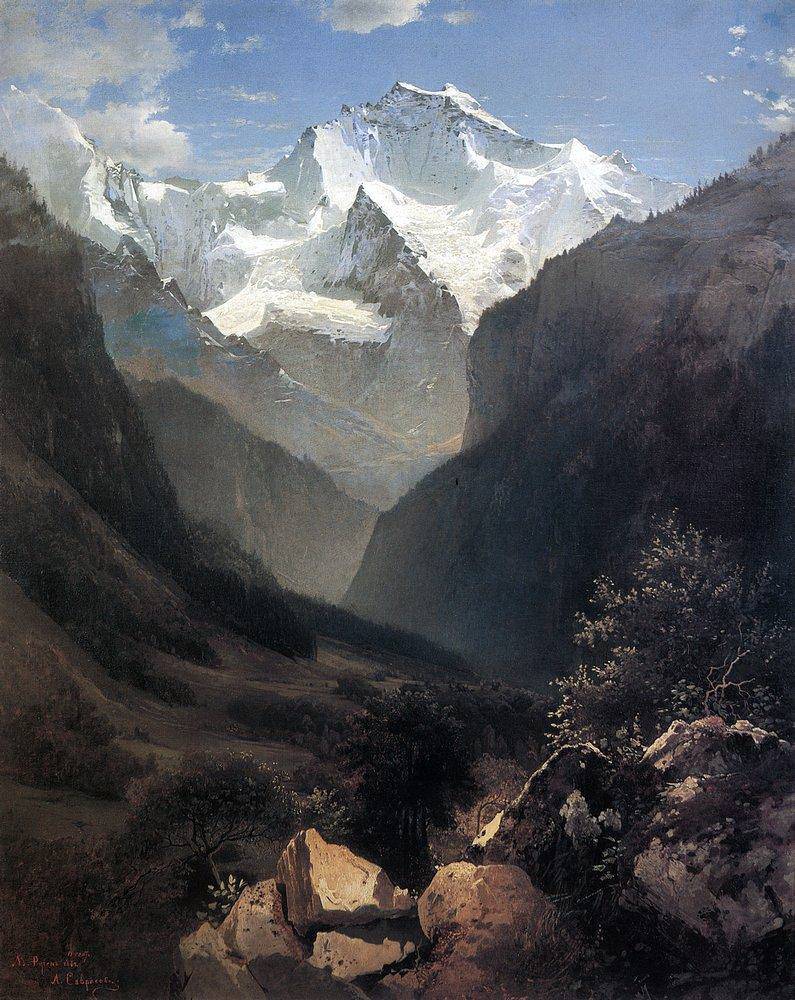

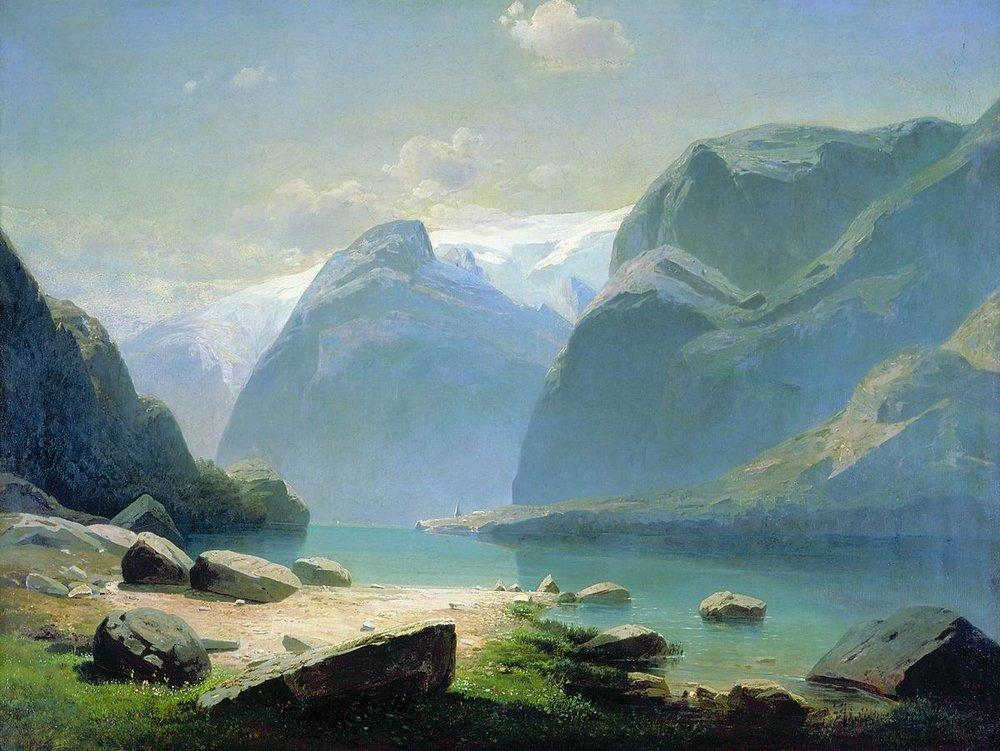

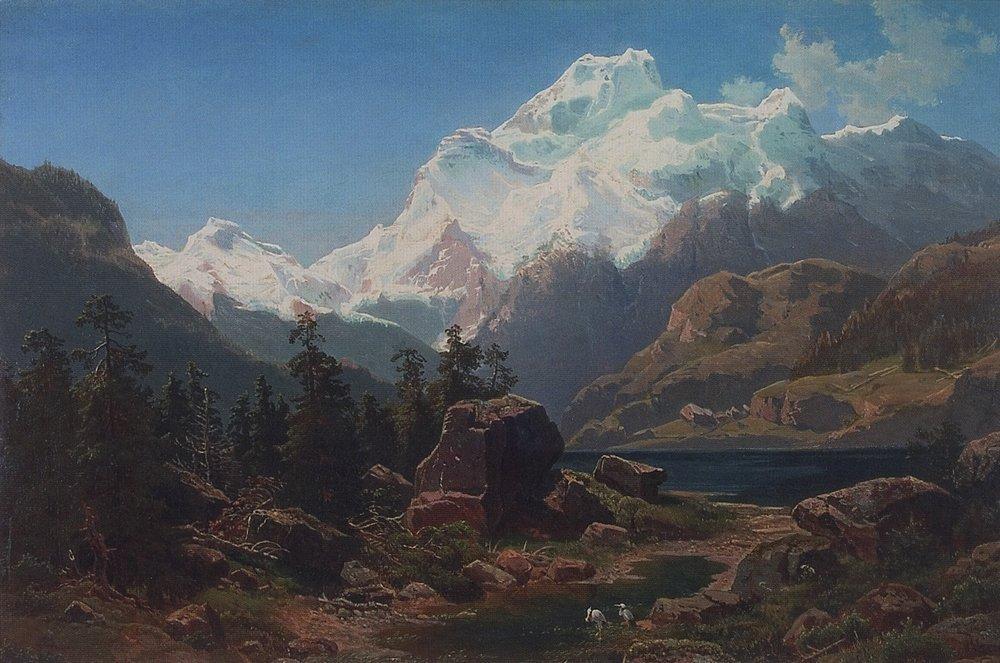

В 1862 году Алексей путешествует по Европе и задерживается в Швейцарии, чтобы запечатлеть для потомков величие Альп с вечными нетающими снегами, ущельями, кручами и озёрами. Именно в этих швейцарских работах он делает широкий шаг к реализму и естественности, отказу от условностей и «красивости» в искусстве. Восхищённый монументальностью горных видов, Алексей Саврасов надолго забросил русские мотивы. Но тут же подвергся критике за «увлечение иностранщиной». От художника ждали изображения родных просторов.

Алексей Саврасов. «Озеро в горах Швейцарии», 1866

К корням Саврасов возвращается в 1867 году. Но видит и пишет среднерусский пейзаж по-новому. В его картинах нет идеализации, он отказывается «лакировать и причёсывать» действительность. Разбитые дороги, с рытвинами и грязью, отражают суровую реальность России. Но даже в этой обыденности и неприглядности художник умеет находить удивительную русскую красоту.

Алексей Саврасов. «Просёлок», 1873

В 1871 году Алексей Саврасов становится одним из основателей Товарищества передвижников. Пишет свою лучшую картину, признанную эталоном русской живописи — «Грачи прилетели». Много работает, выставляется на передвижных и академических выставках.

Начало десятилетия, ознаменовавшееся пиком славы великого мастера, по иронии судьбы оборачивается началом глубокого внутреннего конфликта, связанного с нехваткой денег. Создавая шедевры мирового уровня, художник живёт в бедности, не имея даже собственной квартиры.

К концу 1870-х кризис усилился. В 1876 году, после череды семейных конфликтов, ушла жена, с которой Алексей прожил почти 20 лет, появились проблемы со здоровьем. Финальным аккордом стал 1882 год, принесший увольнение из училища и выселение из казённой квартиры.

Алексей Саврасов. «Пейзаж. Село Волынское», 1887

Последние годы жизни Алексей Саврасов провёл в нищете и безвестности. Рисовал небольшие картинки. И, совсем как в детстве, отдавал их за бесценок торговцам на рынке, чтобы купить еду. Умер великий мастер 8 октября 1897 года.

Самые известные картины Алексея Саврасова

Картины Алексея Саврасова прошли сквозь годы и интересны ценителям искусства. Наиболее известные произведения мастера:

- «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду» (1851) — работа, принесшая первый успех художнику.

- «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854) — пейзаж, выкупленный Павлом Третьяковым.

- «Волга в окрестностях Юрьевца» (1870) — картина вызвала фурор на ежегодном конкурсе Московского общества ценителей искусства.

- «Лосиный остров в Сокольниках» (1869) — произведение подвело итог творческим исканиям художника и стало основой нового направления в живописи.

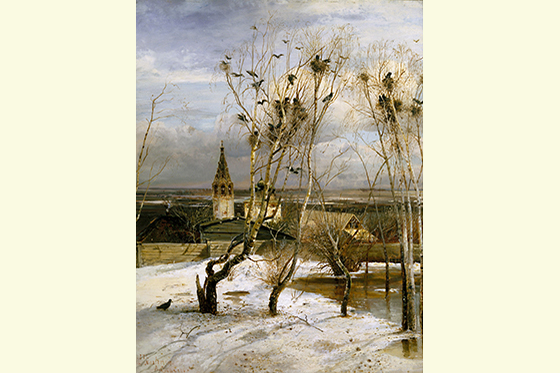

- «Грачи прилетели» (1871) — наиболее известное произведение автора. Находится в экспозиции Третьяковской галерее в Москве.

- «Радуга» (1875) — один из любимых образов мастера.

Алексей Саврасов. «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», 1851

Алексей Саврасов. Вид в окрестностях Ораниенбаума, 1854

Алексей Саврасов. «Лосиный остров в Сокольниках», 1869

Алексей Саврасов. «Волга в окрестностях Юрьевца», 1870

Алексей Саврасов. «Грачи прилетели», 1871

Алексей Саврасов. «Радуга», 1875

Алексей Саврасов по праву признан выдающимся мастером русского пейзажа. С работами других художников можно ознакомиться на сайте Very Important Lot. В разделе «Аукционы» ценители искусства могут купить картины и пополнить свои коллекции работами известных мастеров и современных художников.

Бывший Соврасов

Алексей Саврасов родился в 1830 году в Москве, в купеческой семье, и до середины 1850-х годов был Соврасовым. Затем эта фамилия ему разонравилась, и он сменил ее на более благозвучную – Саврасов. Странное, вообще-то говоря, решение. Благозвучность благозвучностью, но так – саврасами – в России называли хулиганистую молодежь, задиравшую на городских бульварах скромных институток.

Четырнадцати лет от роду Саврасов поступил в Московское училище живописи и ваяния, в класс пейзажиста Карла Рабуса. Учился долго, десять лет.

За это время Алексей успел прославиться и удостоиться звания неклассного художника – в 1850 году, за картину «Вид Московского Кремля при луне». Впрочем, славу ему принесла другая работа – «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», написанная годом позже.

Николай Рамазанов об этой картине писал: «Нынешним летом… несколько раз грозовые тучи виснули над Москвою, чему я был очевидцем два раза с Воробьевых гор, и надо отдать справедливость Соврасову, что он передал этот момент чрезвычайно верно и жизненно: видишь движение туч и слышишь шум ветвей дерева и замотавшейся травы, – быть ливню и грозе».

За Алексеем Кондратьевичем блестящее будущее – в этом не сомневался никто.

В 1854 году училище было окончено. Это событие художник встретил двумя картинами – «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». За них он получил звание академика, а «Вид в окрестностях…» спустя четыре года купил сам Третьяков.

В том же 1858 году Саврасов становится руководителем пейзажного класса училища живописи и ваяния – того самого, в котором он совсем недавно обучался. Одна крупная выставка сменяет другую. Москва, Петербург, Париж, Лондон. Если выставка проходит, например, в Швейцарии – пишет пейзажи Швейцарии.

Использует для работы любую возможность.

Вместе с коллегой Пукиревым создает учебник рисования. Он деятельный, целеустремленный, у него на все хватает времени. Главное – Алексей Кондратьевич талантлив и, возможно, даже гениален.

Первая половина семидесятых годов – пик его популярности. Именно тогда появляются – одна за другой – работы, сделавшие его навеки знаменитым. «Грачи прилетели», «Разлив Волги под Ярославлем», «Проселок», «Могила на Волге». «Радуга».

Эти пейзажи пленительны.

Особую любовь снискали почему-то скромные грачи. Возможно, дело в самой птице? Перелетная ворона, важная на вид и вся какая-то мистическая. Раньше других прилетает в среднеполосную Россию, еще в феврале. Это интриговало и Пастернака («Февраль. Достать чернил и плакать!»): «Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи…»

Грач – псевдоним романтически настроенного революционера Николая Баумана. И ранний Чехов тоже так подписывался. Грач сидел за рулем автомобиля в «Мастере и Маргарите».

Словом, не удивительно, что «Грачи прилетели» – до сих пор самая известная картина Саврасова.

Все дело в рюмке

А во второй половине семидесятых годов все пошло под откос. Рюмка, некогда бодрящая и разгоняющая кровь, превратилась в стакан, а затем и в большую бутылку. Ничего кроме проблем она уже не приносила, но избавиться от нее, выкинуть ее из жизни почему-то оказалось невозможно.

Это случилось не на пустом месте. В 1876 году от художника ушла жена, Софья Карловна, урожденная Герцык. Она переехала в Санкт-Петербург к сестре, забрав с собой двух дочерей, Евгению и Веру. Еще раньше, в детском возрасте умерли две другие его дочери. Алексей Кондратьевич остался один.

Да, у Саврасова оставались его пейзажи, преподавательская работа и общественная жизнь. Но вышло так, что не они заняли освободившуюся нишу, а хлебное вино.

Алексей Кондратьевич все так же приходил в училище, в котором числился преподавателем. Страшный, пьяный, он врывался в класс, кричал на студентов, что они губят себя, сидя в четырех стенах. Подскакивал к окну, высаживал его голой рукой. Кровь, вопли, обмороки.

Константин Коровин вспоминал, как выглядел Саврасов: «Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно: на ногах его были видны серые шерстяные чулки и опорки, вроде каких-то грязных туфель; черная блуза повязана ремнем, на шее выглядывала синяя рубашка, на спине был плед, шея повязана красным бантом. Шляпа с большими полями, грязная и рваная».

Красный бант. Он все равно оставался художником.

А в 1882 году Алексея Кондратьевича уволили из училища. Все в его жизни стало еще хуже.

Опекуны и меценаты

Владимир Гиляровский так описывал жилье Саврасова, в котором он впервые побывал в конце восьмидесятых: «Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В «каютке» этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква.

– Алеша, – тормошил Неврев.

– Никаких! – хрипел пьяным голосом старик.

– Никаких! – повторил он и повернулся к стене.

– Пойдем, – обратился ко мне Неврев, – делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил… Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква».

Художник Николай Васильевич Неврев был одним из тех, кто опекал Саврасова. Он положил на стол пару двугривенных на опохмелку, чтобы Саврасов пальто не пропил – и сказал Гиляровскому, указывая на стоящую рядом картину:

– Вчера утром я подмалевку видел, а сейчас почти зaкончено… Надо присмотреть, чтобы спьяна не испортил… Забегу к нему завтра утром…

В другой раз Владимир Алексеевич встретил пейзажиста посреди Петровки: «И вот на тротуаре около этих ворот я увидел огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду.

Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки».

Конечно же, Владимир Алексеевич привел художника домой, опохмелил и накормил, дал отогреться, денег дал и что-то из одежды. Он мог бы пойти дальше, и пристроить его к месту, к промыслу. Оформителем в журнал или в театр, декорации писать. Но Гиляровский ничего подобного делать не стал.

Бывалый репортер прекрасно понимал, что бесполезно, точка невозврата давно пройдена. Можно лишь немного облегчить сиюминутные страдания.

Саврасову предоставлял приличное жилье и стол владелец магазина эстампов «Ница». Только работай, да не пей. Тот соглашался, несколько дней выдерживал и снова пропадал в бесчисленных московских кабаках.

Владельцу доставалась очередная копия либо «Грачей», либо «Радуги». Ничего нового Саврасов больше не писал, не получалось. Но и авторские копии шли на ура.

Ужас, конечно. Зато в наши дни картина «Грачи прилетели» украшает почти каждую провинциальную художественную галерею. И каждая – подлинник.

Впрочем, чаще Алексей Кондратьевич подрабатывал все в тех же кабаках, где пьянствовал, рисовал кабатчику картинки за водку и еду. А что? Кабатчик – тот же меценат. Труба пониже – дым пожиже.

Жил он у художника Сергея Грибкова. Сергей Иванович любил Саврасова до слез. Как только тот переступал порог Грибковской мастерской, сразу же отряжал кого-нибудь из учеников.

Тот вел Саврасова в баню, к цирюльнику, приводил свежего, в чистой одежде. Какое-то время пейзажист отдыхал, отъедался, а потом снова уходил – ведь у Грибкова было категорически запрещено употреблять спиртное.

Саврасов чаще всего жил у своего доброго друга Кузьмича – такого же мрачно спивающегося писателя Ивана Кузьмича Кондратьева, на так называемых «Балканах», в Живорезном переулке. Кузьмич любил Саврасова и тоже опекал – делился выпивкой, а если были деньги на извозчика, то обнимал Саврасова за пояс, чтобы пьяный пейзажист не вывалился из саней.

Иван Белоусов так описывал жилье Кондратьева (и, соответственно, Саврасова): «Низенькая комната в чердачном помещении с очень скудной обстановкой – стол, кровать и несколько стульев – больше ничего. Особенность этого помещения заключалась в том, что все стены были в эскизах и набросках углем, сделанных художником-академиком живописи Алексеем Кондратьевичем Саврасовым».

Сам академик чаще всего находился здесь же, погрузившийся в тяжелый алкогольный сон. А вскоре окончательно переместился на Хитровку – воронка засасывала все стремительнее, всякая помощь теперь становилась бессмысленной.

Левитан вспоминал: «За последние двадцать лет он уже не появлялся на выставках, и о нем как будто забыли».

Исаак Ильич тоже старался всячески помочь Алексею Кондратьевичу, своему обожаемому учителю. И тоже все без толку.

* * *

Умер Саврасов в 1897 году, в больнице для бедных. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Друг Кузьмич пережил Алексея Кондратьевича на целых семь лет, пока бедного Кузьмича не избили по пьяни, и он не скончался в одной из московских лечебниц.

24 мая 2005 года исполнилось 175 лет со дня рождения одного из лучших русских пейзажистов Алексея Кондратьевича Саврасова. Имя этого художника известно большинству из нас с детства. С давних пор его работа «Грачи прилетели» (1871) стала своего рода символом русского реалистического пейзажа. Нередко Саврасова считают как бы «художником одной картины», не представляя подлинного масштаба и глубины его творчества. Однако уже в 1850-е годы он стал ведущим русским пейзажистом и исполнил множество прекрасных произведений, в большинстве своем этапных для развития всей отечественной живописи. Не случайно его любимый ученик и последователь И. Левитан считал даже, что Саврасов «создал русский пейзаж», поскольку именно в его творчестве «появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле».

Выставка произведений Саврасова, открытая 6 декабря 2005 года в залах Государственной Третьяковской галереи, по своему объему и составу несколько отличается от первоначального проекта, тем не менее ее состав достаточно представителен и включает в себя, наряду с известнейшими произведениями художника из ГТГ и ГРМ, целый ряд работ из музейных и частных собраний, в том числе выявленных в последние годы и еще незнакомых не только широкому зрителю, но и специалистам. И надо надеяться, что выставка поможет нашим современникам воочию убедиться в масштабности и значительности саврасовского наследия и утвердиться в «безграничной любви к родной земле», которой так часто нам не хватает сегодня.

Саврасов родился в семье небогатого московского торговца и детство провел в Замоскворечье. Уже в ранние годы купеческий сын получил какие-то художественные впечатления, связанные с «изящным» искусством пейзажа: к двенадцати годам он самоучкой писал пейзажи на романтические сюжеты, раскупавшиеся по дешевке уличными торговцами. Отец был против его занятий «бесполезным делом», но с помощью преподавателя пейзажа Московского училища живописи и ваяния (МУЖВ) К. Рабуса и просвещенного обер-полицмейстера Москвы И. Лужина, прослышавших о необыкновенных художественных способностях Алексея, сопротивление среды было преодолено. В 1844 г. Саврасов был зачислен в МУЖВ.

В то время пейзажная живопись России, как и всей Европы, стремилась, не теряя обретенного в предшествующую эпоху чувства Природы как единого прекрасного целого, освоить конкретные особенности национальных ландшафтов, их связи с повседневным бытом и историей народа. Особенно благоприятной для освоения родной природы была атмосфера Москвы, где с конца XVIII века жили традиции карамзинского «сочувствования с природою», все более пристально изучали русскую «почву», размышляли о началах «народности» искусства. Все это отразилось и в деятельности МУЖВ, где Рабус с 1843 г. возглавлял пейзажную мастерскую. Саврасов оказался наиболее одаренным учеником Рабуса. Его становление происходило очень быстро. В 1848 г. он был отмечен как ученик, успешно копировавший работы Айвазовского и «представивший лучшие эскизы». В следующем году он совершил поездку на Украину, создав ряд пейзажей, заставивших критиков говорить о нем как о надежде русского искусства. А еще через год Совет Московского художественного общества счел его мастерство достаточным для получения звания художника за «Вид Московского Кремля при лунном освещении» (известен лишь по названию) и два подмосковных пейзажа, написанных летом 1850 г. неподалеку от Дмитрова в имении Григорово, принадлежавшем И. Лужину. В этих работах очевидна и прочная «корневая система» искусства Саврасова, его связь с традициями В. Тропинина, А. Венецианова, М. Лебедева, и изначально присущая ему непосредственность и поэтичность восприятия природы. Так, в работе «Камень в лесу у “Разлива”»(1850, ГТГ) живо передан пафос детского первооткрытия мира, заставляющий вспомнить чудесные книги, создававшиеся в те же годы в подмосковном Абрамцеве. Незаурядная способность Саврасова органично синтезировать впечатления от живописи предшественников и от натуры, создавая художественные структуры, новые для русского пейзажа по уровню естественности и образно-смысловым акцентам, ярко проявилась в работе «Вид на Кремль от Крымского моста вненастную погоду»(1851, ГТГ), напоминающей величественные грозовые пейзажи романтиков (М. Воробьева, В. Раева). Но Саврасов на первом плане изображает бытовую сцену, как бы предлагая и хранить знание о возвышенных категориях, и соотнести с ними повседневное течение жизни народа. С этой картиной перекликается и лишь совсем недавно выявленная большая работа «Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру»(част. собр.), созданная в 1 852 г. по впечатлениям от поездки на Украину. Тогда же художник создал ряд замечательных видов «чудного приволья», открытых степных пространств под ясным небом («Степь днем», ГРМ и др.).

Работы Саврасова, с успехом экспонировавшиеся на выставке в МУЖВ в 1854 г., сделали его имя знаменитым: президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна не только приобрела одну из его картин, но и пригласила «для написания видов с натуры» в свою загородную резиденцию под Петербургом. За несколько месяцев художник исполнил множество рисунков и две картины, за которые Совет Академии присвоил 24-летнему художнику звание академика. Одна из них — «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» (част. собр.) — обнаружила в Саврасове талант мариниста: на ней очень тонко и поэтично запечатлены берег моря и розовеющие под закатным небом дали. Во второй картине -«Вид в окрестностях Ораниенбаума» (ГТГ) — живописец, как бы утверждая любовь к «ближнему» в мире природы, сосредоточил внимание на подробностях жизни нагретой солнцем полянки, открывающих наблюдателю множество интересных деталей.

При очевидной значительности «петербургских» картин Саврасова ни одна из них не была приобретена ни великой княгиней, ни Академией. Видимо, живописец, в котором поначалу увидели конкурента Айвазовского по части писания красивых закатов, в какой-то степени разочаровал сиятельных ценителей искусства скромностью и принципиальной демократичностью решений своих картин. В то же время очень показательно, что четыре года спустя «Вид в окрестностях Ораниенбаума» был куплен П.М. Третьяковым и стал одним из первых пейзажей в его коллекции.

По возвращении в Москву Саврасов продолжил работу в любимых окрестностях Первопрестольной, в частности в Кунцеве, вскоре создав ряд работ, оказавшихся во многом пророческими для дальнейшего развития русского пейзажа.

Очень интересны его рисунки второй половины 1850-х годов, исполненные на особой гипсованной бумаге (папье-пеле). Виртуозно владея приемами графического мастерства, художник добивался в них «картинной» полноты и законченности в передаче богатства растительного мира, красоты стройных деревьев и зеркальных вод, предсказывая в таких работах и позднейшее творчество И. Шишкина.

В 1857 г. умер Рабус, и Саврасов сменил его на должности руководителя пейзажного класса МУЖВ. Тогда же он женился на Софье Карловне Герц, сестре его соученика и приятеля Константина Герца и искусствоведа Карла Герца, одного из просвещеннейших людей Москвы, основателя кафедры истории искусства в Московском университете. Новый период жизни живописца совпал с эпохой реформ, наступившей в России после смерти Николая I. Саврасов был одним из деятельных участников обновления системы преподавания в МУЖВ, ратуя за воспитание подлинно культурных, широко мыслящих художников.

В некоторых работах Саврасова конца 1850-х — начала 1860-х годов (к сожалению, часть из них известна нам лишь по описаниям) оживала романтическая поэтическая образность, посредством которой художник, видимо, давал выход эмоциям ожидания очистительных перемен, характерных тогда для русского общества. В других работах доминировало утверждение согласия человека и природы. Таковы наполненные нежной задумчивой тишиной «Пейзаж с мельницами» (1859, ГТГ) и «Пейзаж с дубами и пастушком» (1860, ГТГ), в котором особенно ощутима изначальная связь живописи Саврасова с традициями высокой идиллики в поэзии и живописи, прежде всего — Венецианова и его школы.

Саврасов играл видную роль в деятельности основанного в 1860 г. Московского общества любителей художеств (МОЛХ), в которое входили художники, ученые, писатели и меценаты, стремившиеся утверждать в искусстве те же «начала, из которых слагается новая общественная жизнь в России», то есть, как верилось энтузиастам «благодатного русского меньшинства», начала «доброжелательной светлой мысли и потребности помочь другим». Общество поддерживало талантливых художников, устраивало выставки, конкурсы и чтения. Интересно, что в 1862 г., когда во многом силами МОЛХ создавался Румянцевский и Публичный музеи, Саврасову было доверено заниматься перевозкой из Петербурга картины А. Иванова «Явление Христа народу».

В 1862 г. Саврасов посетил открывшуюся в Лондоне Всемирную выставку, а также побывал в Дании, Франции, Швейцарии и Германии. Эта поездка выявила широту эстетических вкусов Саврасова и оказала большое влияние на его творчество, в котором и прежде важным для него было осмысление и усвоение достижений старых и современных западноевропейских мастеров, в частности А. Калама. Особое впечатление на Саврасова произвели работы английских пейзажистов и природа Швейцарии, которую художник изображал в течение ряда лет и по возвращении на родину. К сожалению, из швейцарских пейзажей Саврасова нам известны немногие. Но и они позволяют понять восторг членов МОЛХ, считавших, что эти работы «принадлежат к самым отрадным из результатов деятельности» Общества. В них нет привкуса бездумной подражательности и шаблонной патетики, живо и правдиво передана материальность горных ландшафтов, многообразие их форм и цветовое богатство.

Экспонирование Саврасовым на выставках на протяжении нескольких лет лишь западных пейзажей, видимо, было связано с потребностью художника корректировать принципы творчества, осмыслять задачи русской живописи в новых исторических условиях. И когда с 1866 г. на выставках вновь стали появляться «русские» пейзажи Саврасова, в них была предложена новая мера внутренней причастности художника (и зрителя) к изображенному пространству, новая «фокусировка» внимания к человеческой, народной жизни среди природы. Именно тогда в «Пейзаже с избушкой» (1866, Башкирский художественный музей им.М.В. Нестерова, Уфа) и других пейзажах (местонахождение ряда из них опять-таки, увы, неизвестно) стала особенно выразительно проявляться уникальная способность Саврасова не просто запечатлевать русские села, поля и леса, но и, по словам Левитана, выражать «в самом простом и обыкновенном… интимные, глубоко трогательные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу». При этом лирическое внимание к подробностям жизни органично соединялось у Саврасова с интенсивным чувством земной шири и небесной выси, эмоциональным богатством цветовых решений. Важной вехой его творчества стала картина «Сельский вид» (1867, ГТГ). Изображение цветущих яблонь, ветхого шалаша, пасечника, склонившегося над костром у пчелиных ульев, сочетается в ней с захватывающим ощущением необъятности далей и одушевленной связи весенней природы с ясным небом, к которому протягивают свои ветви деревья. Логику художественных поисков Саврасова особенно наглядно позволяет понять сравнение натурного этюда и картины 1869 г. «Лосиный остров в Сокольниках» (обе работы — ГТГ), соединившей суровое величие возносящегося к небу соснового бора и мирную, непритязательную красоту луговины с пасущимся стадом коров. Очень часто и разнообразно воплощается в работах Саврасова и выразительнейший, но редко осознаваемый нами в его поэтической значительности образ: чистое отражение, повторение неба в воде («Лунная ночь. Болото», 1870, Серпуховский историко-художественный музей, и многие другие).

С начала 1870-х годов образный мир творчества Саврасова становится особенно масштабным. Этому способствовали частые поездки художника в провинцию, прежде всего — на Волгу, где он работал в Нижнем Новгороде, Юрьевце, Ярославле, под Казанью и около Жигулей. В картинах, написанных на основе многочисленных волжских этюдов, великая река действительно предстает как воплощение Руси, «убогой и обильной, забитой и всесильной». Первая картина волжского цикла — «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» — была завершена и даже приобретена П.М. Третьяковым осенью 1870 г., но затем дорабатывалась автором, поставившим на ней дату «1871» (Нижегородский художественный музей). Самая же большая картина Саврасова — «Волга под Юрьевцем» (1871) — ныне, к сожалению, находится в частной коллекции во Франции и практически недоступна. Один из критиков так описывал ее: «Картина эта довольно обширных размеров (более сажени в ширину). Колорит, если так можно выразиться, дождливый. Бесконечная зыбь матушки-кормилицы Волги; облачное небо; Юрьевец на взгорье; куча бурлаков, тянущих на бечеве баржу; невеселая, но характерная картина».

С Поволжьем связана и история картины «Грачи прилетели», работу над которой Саврасов начал весной 1871 г. в Ярославле, а продолжил в селе Молвитино (родина И. Сусанина), где можно было наблюдать более поздний приход весны. В конце года картина предстала перед посетителями первой выставки Товарищества передвижных художественных выставок, одним из учредителей и членом правления которого стал Саврасов.

Всякий в России знает эту обаятельную, словно бы и нерукотворную картину, которая, говоря словами А. Платонова о Пушкине, вошла в русскую культуру «наравне с полем и лесом». Но мы далеко не всегда задумываемся, в чем, собственно, заключается поэтическая истина, «душа» (по выражению И. Крамского) этой картины. Ученик Саврасова Л. Каменев говорил о «Грачах», что «это молитва святая», а А. Бенуа, при всем его «западничестве», признавал, что в картине проявился «могучий темперамент», «священный дар внимать таинственным голосам в природе… еще никем из русских живописцев не расслышанным». И сам Саврасов, по воспоминаниям одного из его воспитанников К. Коровина, говорил своим ученикам: «Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна».

Сознание этой прекрасной тайны, интенсивное переживание «созвучья полного в природе», роднящее саврасовское искусство с творчеством лучших русских поэтов, и составляет особое обаяние наследия Саврасова периода расцвета. Его отношению к природе, несомненно, присущи качества, которые можно определить как религиозность. Но было бы неверным подчиненно связывать его творчество с какой-либо конфессией и богословской традицией. Не случайно наряду с русскими храмами на его работах запечатлены и обращенные к небу мусульманские минареты (волжские пейзажи) и белоснежный обелиск на могиле А.С. Пушкина. Быть может, особенно непосредственно и поэтично сокровенная основа мироощущения, философии и поэтики художника передана в совсем небольшой работе «Весна» (1870-е, ГТГ), где широкий окоем половодья принимает в себя золото и лазурь весеннего утра, тянущиеся к солнцу ветви берез чисто и светло отражаются в голубой воде, и это «несказанное, синее, нежное» являет тайну единства земного и небесного в человеческой душе и природе. Чрезвычайно выразительна в этом плане и картина «Проселок» (1873), при взгляде на которую невольно на память приходит пожелание П.М. Третьякова (любившего творчество Саврасова и приобретшего многие его работы) русским живописцам: «Дайте мне хотя лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия; а поэзия во всем может быть, это дело художника». Проникновенный лиризм мировосприятия Саврасова, особая чуткость к «нервной системе» природы ярко сказывались уже в мотивах его произведений: омытые дождем, сияющие на солнце поля и луга; утренние и вечерние зори; очарованные зимние леса; деревенские околицы; стаи перелетных птиц. Чрезвычайно выразительны изображения растений, то устремленных ввысь, то притихших в ожидании долгого зимнего сна, то сломанных или засохших на корню и несущих чувство тревоги, смерти («Осенний лес. Проклятое место», 1872, Музей-заповедник «Ростовский кремль»). Не раз возникает на работах художника радуга — прекрасное явление природы, с древних времен наделявшееся символическим смыслом («Радуга», «У ворот монастыря», обе — 1875, ГРМ).

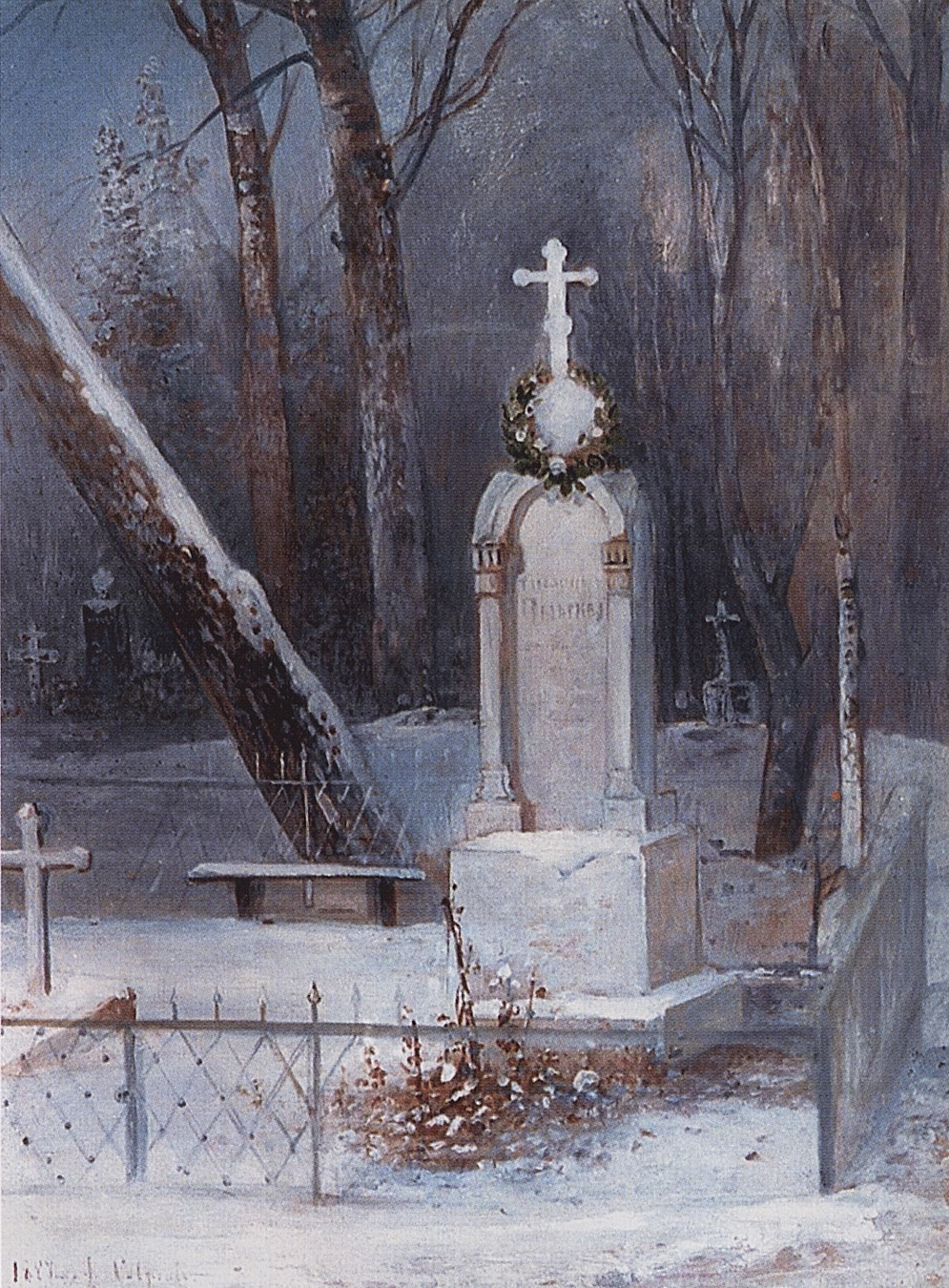

Замечательно проявилась в 1870-е годы идиллическая составляющая творчества Саврасова: художник не раз с любовным вниманием изображал островки сохранившего связь с природой городского быта — уютные дворики и домики («Домик в провинции», 1878, ГТГ). Однако в его работах звучат и глубоко драматические интонации. Так, в картине «Могила на Волге» (1874, Художественный музей Алтайского края, Барнаул) воплотились раздумья художника о краткости и хрупкости человеческой жизни.

В начале 1880-х годов расцвет творчества Саврасова сменяется острым кризисом. Разрушается его семья, он начинает искать забвения в алкоголе. Художника увольняют со службы в училище, где он преподавал 25 лет. Драма Саврасова и его «выход из круга» носили глубинный, экзистенциальный характер. Несомненно, что нараставший драматизм мироощущения художника (столь ощутимый в портрете, исполненном в 1 878 г. его другом В. Перовым, ГТГ) был связан и с недооценкой его творчества критикой и публикой. Наконец, многое говорит о том, что Саврасов остро ощущал уменьшение «идеальности» в обществе и искусстве; нарастающую трещину между урбанистической, машинной цивилизацией и природой. Возможно, все это и привело к кризису. Вскоре имя Саврасова оказалось как бы вычеркнуто из памяти официальной художественной жизни. В 1890 г., за семь лет до смерти живописца, информация о нем в фундаментальном справочнике Ф. Булгакова «Наши художники» гласила: «Саврасов Константин Алексеевич (1830-1876). Пейзажист, академик живописи…» и далее несколько строк о его учебе и участии в выставках, причем даты были приведены неверно.

Оказавшись выключенным из большой художественной жизни, воспринимая действительность, по воспоминаниям Коровина, как «ярмарку», «темный страшный подвал», Саврасов не был окончательно сломлен. В начале 1890-х годов несколько стабилизировался его быт, появилась новая гражданская жена, дети (один из них, А. Моргунов, стал впоследствии видным художником-авангардистом). В позднем творчестве Саврасова есть поистине замечательные пейзажи, свидетельствующие о сохраненной художником способности предаваться радости общения с природой. Наиболее продуктивны 1893-1894 гг., когда были созданы картина «Весна. Огороды» (Пермская художественная галерея) и удивительный по мастерству использования белизны бумажного листа для передачи состояния зимней природы в пору начала «весны света» рисунок «Вид на село Покровское-Фили» (ГТГ).

Особенно плодотворно работал Саврасов в графике: в 1894 г. в Киеве был даже издан альбом новых рисунков художника, приуроченный к 50-летию его творческой деятельности. Сильное впечатление производят живописные и графические произведения, в которых нашел по-своему вдохновенное выражение трагический аспект мировоззрения художника: на них среди весенней природы зловещим диссонансом возникают фабрики, словно отрезающие черным стелющимся дымом землю от неба («Ледоход. Пейзаж с фабрикой», 1880-1890-е, част. собр.; «Пейзаж. Село Волынское», 1887, ГТГ). Видимо, художник гораздо раньше, чем многие его современники, услышал гулкий стук топоров по беззащитным стволам «вишневого сада» и предчувствовал принесенную XX веком «экологическую муку» Земли.

При всем трагизме личной судьбы Саврасова, последние годы его жизни стали в определенном смысле и порой торжества стремлений мастера: в основе творчества многих лучших художников России конца XIX в. лежало именно утверждение отрадного «настроения», чувства единства с красотой родной природы. Прежде всего это относится к московской школе живописи, обретшей именно благодаря Саврасову свои важнейшие качества — особую одушевленность, эмоциональность свето- и цветовосприятия, стремление художников духовно воссоединиться с глубинными основами национальной культуры.

Выставочный проект осуществлен при поддержке ОАО «Сургутнефтегаз» и Анатолия Ивановича Новикова

Иллюстрации

Грачи прилетели. 1871

Холст, масло. 62 × 48,5. ГТГ

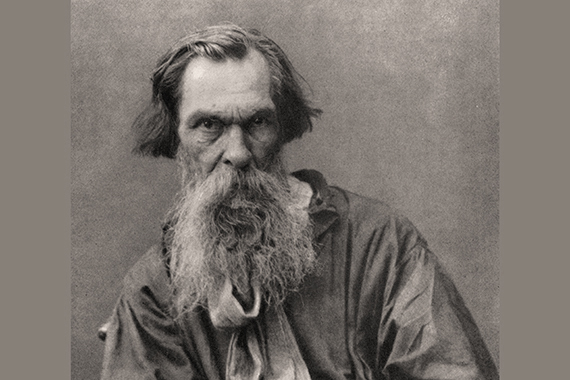

А.К. Саврасов

Фотография 1860-х

В.Г. ПЕРОВ. Портрет А.К. Саврасова. 1878

ГТГ

Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру. 1852

Холст, масло. 91,5 × 129. Частное собрание, Санкт-Петербург

Камень в лесу у «Разлива». 1850

Холст, масло. 44,5 × 60. ГТГ

Морской берег в окрестностях Ораниенбаума. 1854

Холст, масло. 44 × 71. Частное собрание, Санкт-Петербург

Пейзаж с избушкой. 1866

Холст, масло. 43,5 × 62,5. Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Hестерова, Уфа

Пейзаж с дубами и пастушком. 1860

Холст, масло. 77,5 × 66,5. ГТГ

Швейцарский пейзаж с лошадьми. Не позже 1867

Холст, масло. 69,5 × 106,5. Частное собрание, Москва

Волга под Юрьевцем. 1871

Частное собрание, Франция

Могила на Волге. Окрестности Ярославля. 1874

Холст, масло. 81,3 × 65. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

Пейзаж с церковью и колокольней. Начало 1870-х

Эскиз-вариант картины «Грачи прилетели» (1871, ГТГ). Бумага тонированная на картоне, итальянский и графитный карандаши, соус, белила, мокрая кисть. 49,8 × 33,4. ГТГ

Весна. 1870-е

Холст на картоне, масло. 18 × 26,5. ГТГ

Ледоход. Пейзаж с фабрикой. 1880–1890-е

Холст, масло. 40 × 25. Частное собрание, Москва

Соборная площадь в Московском Кремле ночью. 1878

Холст, масло. 53,5×76. Частное собрание, Москва

Радуга. 1875

Холст, масло. 45 × 56,5. ГРМ

Пейзаж. Село Волынское. 1887

Рapier-pellé, итальянский и графитный карандаши, соус, акварель, растушовка, проскребание. 36 × 53,3. ГТГ

Алексей Кондратьевич Саврасов — художник, выдающийся пейзажист, основоположник символистского “пейзажа настроения” в русской живописи.

Волков И. П. Портрет художника А.К.Саврасова

Родился в Москве 12 мая 1830 в семье мелкого купца. Подростком писал пейзажные картинки на продажу. В 1844 поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1848 году начались занятия Саврасова пейзажной живописью под руководством талантливого педагога и замечательного человека по-отечески заботившегося о своих учениках — К. И. Рабуса. Его уроки не только будили мысль, но и профессионально подготавливали молодых художников к самостоятельным поискам.

В картинах и рисунках пятидесятых годов мы встречаем попытки преодоления академических традиций и самостоятельного решения художественного замысла. Среди картин этого периода одними из самых ранних являются два натурных этюда — “Камень в лесу у “Разлива” и “Вид в окрестностях Москвы с усадьбой и двумя женскими фигурами” .

«Камень в лесу у «Разлива»»

1849

Холст, масло. 44.5 x 60 см

Государственная Третьяковская галерея

Полотно «Камень в лесу у Разлива» является несколько необычным пейзажем, производящим впечатление иллюстрации к какой-нибудь русской народной сказке. Произведение поделено на две части. Нижняя часть показывает нам зловещий излом почвы, выступающий вперед. В нём мы видим переплетающиеся корневища деревьев и проседающий вглубь земли массивный треснувший камень. В верхней части полотна, на фоне ярко-голубого неба и склонивших свои ветви деревьев, на огромном валуне виднеются фигуры двух подростков, со страхом и восторгом вглядывающихся вниз. Работа передает неподдельный юношеский интерес к тайнам природы и жажду познания окружающего мира.

“Вид в окрестностях Москвы с усадьбой и двумя женскими фигурами”

1850

Более зрелой и мастерски исполненной стала картина «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» . Этот пейзаж принес художнику первое признание и сделал его знаменитым.

«Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду»

1851г.

Холст, масло 67 х 90,5

Государственная Третьяковская галерея

Москва

«Вид на Кремль в ненастную погоду» наполнена совершенно другой атмосферой. Затянутое рваными облаками небо, надвигающаяся справа темная туча и сгибающееся под порывами сильного ветра дерево, стоящее в центре полотна — все вместе не просто предвосхищает грозу, но и выражает почти мистические, восторженные чувства, которые испытывает человек, смотрящий на разбушевавшуюся стихию.

Эффекты контрастного освещения, специально созданные автором в пейзаже, только подчеркивают незыблемость тверди Московского Кремля, который, несмотря на драматизм происходящего вокруг, уверенно и безмятежно белеет вдали.

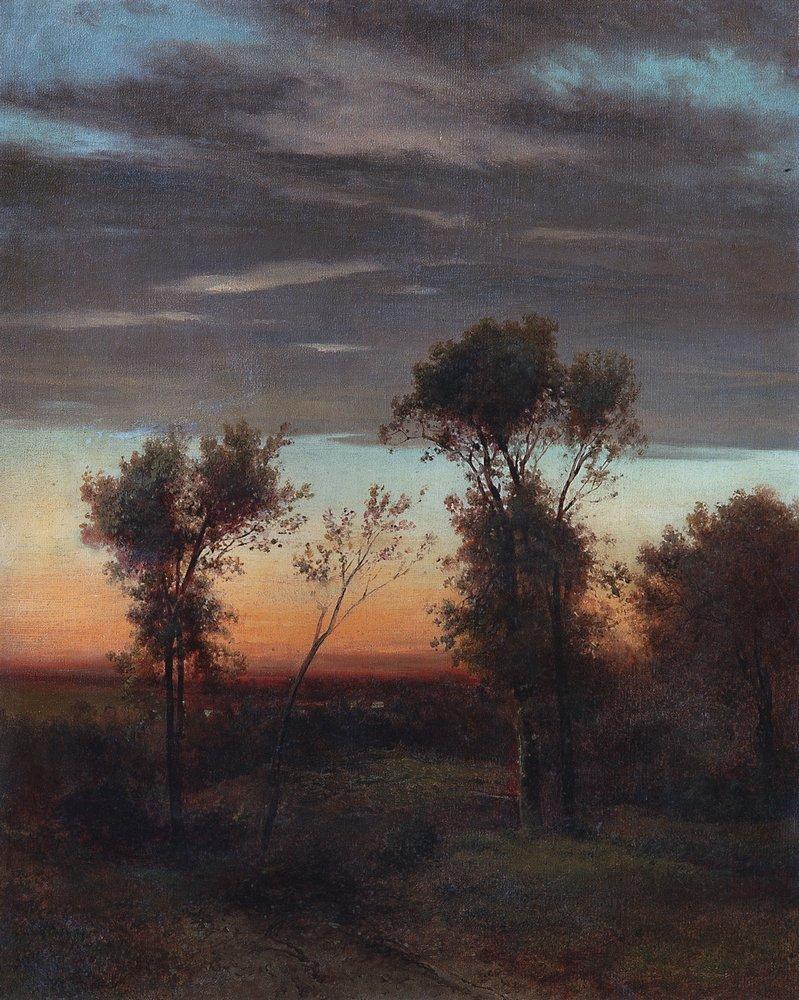

Первый успех ободрил начинающего художника, что позволило ему в 1855 году создать сложный по композиции и художественной задаче пейзаж «Вид в селе Кунцеве под Москвой», а в 1858 году «Вид в окрестностях Москвы при закате солнца». И в той и в другой картине Саврасов пытается передать прежде всего сложный мир жизни природы, а не только открывающийся взору вид.

Вид в селе Кунцеве под Москвой. 1855

В подмосковных пейзажах пятидесятых годов в полной мере проявилась характерная черта, свойственная всему творчеству Саврасова в целом — это склонность к возвышенному восприятию природы. Именно эта романтическая черта присутствует в таких работах, как «Старые сосны» , «Сосны из Гусарева» , «Старый дуб у обрыва над рекой» . Исполнены они с исключительным графическим мастерством, хотя и различны по приемам, прослеживается здесь и постепенное усложнение художественных задач.

Сосны из Гусарева. 1850

Старые сосны. 1854

Пейзаж с сосной. 1854

Летний пейзаж с дубами.

1855 год,

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

Картина «Летний пейзаж с дубами» служит примером удачного соединения живописцем найденных ранее мотивов окруженной деревьями поляны и «звонкой» выжженной степи. Полотно написано в романтическом духе и выражает искреннее любование природой.

При создании работы, Саврасов использовал натурные зарисовки, которые способствовали мастерской передаче впечатления открывающегося пространства, холодного облачного неба, стремящегося за горизонт и отражающегося на поверхности лужи на переднем плане.

«Старый дуб у обрыва над рекой»

1857г.

Бумага грунтованная, тонированная, графитный карандаш, черный карандаш, белила, проскребание, растушка. 30×39.6 см

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

«Вид в окрестностях Ораниенбаума»

1854

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Написанное художником на даче княгини Марии Николаевны полотно «Вид в окрестностях Ораниенбаума» демонстрирует умение автора очень точно разделять планы. В центральной части полотна мы видим залитую ярким солнцем поляну, которая с одной стороны окружена осенними деревьями и валунами, поросшими мхом, а с другой стороны нам открывается вид на море. Одинокий дуб стоит на фоне ясного неба, раскинув свои ветви, листва на которых пронизана солнцем. Холодный дневной свет ложится на мшистые валуны возле зеркальной поверхности лужи и бурую траву. В глубине поляны едва заметна светлая фигура сидящей женщины. Соврасов очень живописно передает бескрайность пространства и очарование бытия в её суровых проявлениях. Коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрёл эту картину в 1858 году для своей коллекции, которую затем подарил родине.

Постепенно художник приходит к более спокойным, гармонически ясным по композиции и колориту решениям.

«Пейзаж с рекой и рыбаком»

1859

Холст, масло 59 х 82

Государственный художественный музей Латвии

Рига

Повседневное и поэтическое органично сливаются здесь воедино так, как это происходит в реальной жизни. Светлая ясность и простота созданного образа, спокойствие и небросская красота изображенной природы определяют основную концепцию данного произведения.

В развитии творчества Саврасова этого периода важную роль играла не только работа над подмосковными пейзажами. Значительную помощь в становлении художника оказала поездка на Украину. Результатом этой поездки стали работы «Степь днем», «Рассвет в степи», «Вид Киева», датированные 1852-м годом. В этих работах художник стремился передать свои чувства и впечатления от степных просторов и показать характер и особенности украинской природы.

«Степь днём»

1852г.

Холст, масло 74 х 104,5

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

В картине «Степь днем» Саврасов прекрасно передал ощущением степного зноя. Выжженная солнцем трава и начинающий пересыхать ручей, будто обдают зрителя жаром. В безоблачном небе парит одинокая птица, а внизу, на земле две куропатки пытаются найти отдых от полуденного зноя в пожухшей степной траве.

Необычное звучание придает работе удивительное свечение, которое исходит от этого равнинного, казалось бы, унылого пейзажа. Именно благодаря ему, картина, наполненная любованием раздольем и чувством поэтического восторга, не похожа ни на уже приевшиеся публике итальянские виды, ни на другие переполненные романтизмом произведения русских художников.

Рассвет в степи. 1852

Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру.1852 год

Соврасов мастерски передал атмосферу расслабленного предзакатного отдыха, подчеркнув его голубоватой пеленой легкого тумана, спускающегося на украинскую степь, остывающую от летнего зноя, и город вдали. Полотно, как и все работы художника этого периода, отличаются плавным рисунком, нежностью цветового строя и прозрачной светотенью. Критики с восторгом отмечали свежесть изобразительных приемов мастера, в которой, помимо романтизма, присутствовал объективный взгляд не только на природу, но и на жизнь крестьян, фигуры которых стали, сначала изредка, появляться в его картинах.

В 1857 году Саврасов становится руководителем пейзажного класса в московском Училище. С этого времени начинается двадцатипятилетний период его плодотворной педагогической деятельности. Среди его учеников были К. А. Коровин и И. И. Левитан. Удивительно точно сказал о своем учителе И. И. Левитан: «Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле».

«Эпоха реформ», наступившая в стране сразу после поражения России в Крымской войне и смерти императора Николая I, открыла новый этап в творчестве художника.

Менялось отношение к изображению и восприятие природы, которое становится более бытовым. Первоначально, характерно изменившийся пейзаж служил исключительно фоном для полотен на сельскую тематику. Лишь спустя почти десять лет, природа получила своё собственное значение и звучание, в её неразрывной связи с судьбой русского народа.

Живописец ещё продолжал писать возвышенно — поэтические картины, изображая природу в романтическом духе, но теперь на его полотнах все чаще встречались сельские виды.

В некоторых известных работах шестидесятых годов нетрудно уловить приметы происходивших в его творчестве перемен к раскрытию сюжета, новое появляется и в выборе мотивов и в способах их воспроизведения.

Лучшими примерами того являются три пейзажа, написанные Саврасовым — «Вид на Москву от Мазилова», «Пейзаж с мельницей» и «Вечерний пейзаж». Увлеченный сложностью и красотой передаваемого момента, Саврасов по-новому использует доступные ему приемы живописи. Ему удается гармонично слить воедино конкретность и обобщение, реальную сиюминутную красоту природы и ее переходное состояние.

Вид на Москву от Мазилова. 1861

Работа «Летний пейзаж с мельницами» , выполненная в мягких тонах, очень реалистично передает тепло летнего вечера на опушке леса, перед которым выстроился ряд мельниц. Бронзовые оттенки, в которые окрасил траву и деревья золотисто-розовый закат, придает пейзажу умиротворенное звучание.

Летний пейзаж с мельницами. 1859

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

А чтобы несколько приглушить возвышенность картины, художник изобразил над лениво текущей речкой, поросшей камышами и кувшинками, полуразвалившийся деревянный мостик. Одинокая женская фигура в крестьянской одежде направляется от берега реки к Мельницам. А пред ней раскинулась бескрайняя степь на фоне заката. В этом южном сельском пейзаже все ещё сильно звучание идиллических ноток, с которыми так трудно было расстаться романтичному художнику.

“Вечерний пейзаж” 1861

Большую роль в развитии творческого гения художника сыграла поездка в Англию в 1862 году. Там он смог познакомиться с европейским искусством и, в частности, с передовой пейзажной живописью Англии, мало известной в России. Имея к тому времени десятилетний опыт самостоятельной работы, художник был уже внутренне подготовлен к восприятию опыта зарубежного искусства. “Ни одна в мире академия не могла бы так развить взгляд художника, как настоящая выставка в Лондоне”, — писал Саврасов в одном из писем.

Из всего, что увидел Саврасов в Англии, самым значительным было знакомство с английским пейзажным искусством. Сам художник в первую очередь отмечает глубину мысли, строгую наблюдательность и местный характер колорита и рисунка.

Очевидно, что знакомство с английским пейзажем не могло привести к прямому подражанию в творчестве Саврасова семидесятых годов, но, по собственному признанию художника, он сумел извлечь пользу из впечатлений от поездки. После Англии художник отправляется в Швейцарию для знакомства с горными пейзажами. Но если Англия познакомила его с миром искусства, то Швейцария представила ему замечательные виды и открыла художнику путь для эмоционального ее восприятия и собственного творчества.

Природа для живописи там “в высшей степени интересна”, так отзывался о красоте местной природы Саврасов, и он целиком сосредоточивается на открывающихся перед ним пейзажах и на способах их живописного выражения. Судить об этом мы можем по дошедшему до нас полотну “Вид в Швейцарских Альпах из Интерлакена” (1862).

«Вид в Швейцарских Альпах из Интерлакена»

1862г.

В этой работе Саврасову удалось весьма убедительно показать пространство и глубину ущелья, огромную высоту заснеженного пика и даже прозрачный горный воздух.

«Швейцарский вид»

1862

«Озеро в горах Швейцарии»

1866

Холст, масло. 51 x 68 см

Государственная Третьяковская галерея

Здесь художнику необычайно правдоподобно удалось передать холодную и влажную атмосферу высокогорного озера.

Все европейские пейзажи свидетельствуют о подробном изучении художником аналогичных сюжетов в западной живописи. При этом, Саврасову удалось избежать шаблонной патетики в передаче величественных горных ландшафтов, демонстрируя спокойную и достоверную манеру письма. Живописец остается верен однажды найденным приемам. «Входом» в его полотна по прежнему служат огромные камни и валуны, лужи и речушки, расположенные на переднем плане картины.

Художник возвращается на родину переполненный впечатлениями и замыслами. И это в какой-то степени предопределило тот взлет в творчестве художника конца шестидесятых и семидесятых годов. Познакомившись с природой чужих стран, он глубже понял своеобразие и обаяние родной природы.

К этому периоду относятся — “Сельский вид” (1867), “Плоты” (1868), “Зимняя ночь” (1869).

Найденный Саврасовым тип полужанрового пейзажа явился, по существу, лишь первым этапом его сложных творческих поисков. Главной темой по-прежнему остается природа, близкая и созвучная человеку и воспринимаемая через его чувства.

«Сельский вид»

1867

Холст, масло 65 х 100,7

Государственная Третьяковская галерея

Москва

В картине «Сельский вид» родная природа с цветущими садовыми деревьями и весенней листвой берез изображена наполненной лиризма и потаенной грустью.

На переднем плане полотна находятся многочисленные ульи возле цветущего фруктового сада и огороженная частоколом избушка. Значительную часть работы занимает дальний план с широкими лугами, убегающей вдаль рекой и множеством крестьянских домиков, крытых соломой. Среди этой светлой идиллии резко выделяется печальная сгорбленная фигура пасечника — старика, сидящего у дымящегося костра.

«Плоты»

1868

Холст, масло. 85 x 110.5 см

Харьковский государственный музей изобразительных искусств

«Зимняя ночь»

1869

Холст, масло 60 х 54

Частное собрание

Уже в семидесятые годы русский реалистический пейзаж становится явлением исключительным среди пейзажной живописи других европейских школ и качественно отличается от художников барбизонской школы, создававших во Франции свободный от академических традиций национальный пейзаж.

В структуре русского пейзажа яснее, чем у барбизонцев, выступят черты , обобщающие и типизирующие натурный материал, и более сложно проявится связь с эстетикой и нравственными идеалами. Более широким и емким у русских пейзажистов окажется круг и разнообразие никем не использованных мотивов. С подобными явлениями чаще всего приходится встречаться в многообразии и новизне саврасовских картин — “Вечер. Перелет птиц” (1874), “Вечер. Поле с воронами” (1880-ые годы).

Вечер. Перелет птиц. 1874

Вечер. Поле с воронами. 1880

Нарастание сложных чувств и переживаний, частично связанных и с обстоятельствами личной жизни, заметно уже в картине 1869 года “Лосиный остров в Сокольниках”, и еще более явно в картине “Лунная ночь. Болото” (1870), в которых все располагает к лирической настроенности, к готовности вслушиваться и всматриваться.

«Лосиный остров в Сокольниках»

1869

Холст, масло 62 х 88

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Картина «Лосиный остров в Сокольниках» обдает нас мрачным и холодным настроением. Пасмурное небо и глубокие грязные лужи на поле, на котором пасется стадо коров, не может освежить даже сосновый бор на дальнем плане. Эта чрезвычайно реалистичная работа с детальной проработкой каждой веточки кустарников, травинки и даже кочек на переднем плане ознаменовала собой рождение в отечественной живописи пейзажиста, способного достоверно и мастерски, посредством изображения истинной красоты природы средней полосы России, показать всю горечь и безысходность жизни большей части населения нашей страны.

Лунная ночь. Болото»

1870

Холст, масло 46,8 х 80,5

Серпуховской историко-художественный музей

Серпухов

Картины художника наполнились тревожными кровавыми закатами над крышами деревенских изб, как, например, в работе «Вечер» и превалирующими холодными оттенками, передающими безысходность и унылое чувство одиночества, как, например, произведение «Осенний пейзаж с заболоченной рекой при луне». И это притом, что время для художника было самое что ни на есть удачное.

Осенний пейзаж с заболоченной рекой при луне. 1871

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

Вечер. Конец 1860-х — начало 1870-х

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

В 1870 — 1875 гг. художник совершал ежегодные творческие поездки на Волгу. Среди работ, написанных на Волге, наиболее яркие и емкие: «Волга близ Городца» (1870), «На Волге» и первая повествовательно раскрытая картина “Печерский монастырь под Нижним Новгородом” (1871).

Волга близ Городца. 1870

«На Волге»

1875

Холст, масло. 82 x 66 см

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

«Печерский монастырь под Нижним Новгородом»

1871

Холст, масло 102 х 131

Нижегородский художественный музей.

Картина прекрасно передает перспективу провинциального городка, расположившегося у подножия холма, откуда открывается великолепный вид. Это произведение предвосхитило собой все знаменитые волжские пейзажи И. Левитана, вскоре начавшего обучение у Алексея Саврасова в 1873 году.

К этому же времени относится и начало работы над картиной «Волга под Юрьевцем» . Здесь присутствует не только широта замысла, но и намечены социальные акценты, что было совершенно новым в творчестве Саврасова.

«Вид Волги под Юрьевцем»

1870-е

Все созданное после этой картины только подтверждает, что творчество Саврасова вступило в новый этап своего развития с новыми поисками и задачами, которые наиболее ярко проявились в картине “Грачи прилетели” (1871). Этюдная работа над “Грачами” шла в марте, в селе Молвитино (ныне Сусанино) Костромской губернии. Талый снег, весенние грачи на березках, серо-голубое, блеклое небо, темные избы и старая церковка на фоне стылых дальних лугов, — все это слилось в образе удивительно проникновенном и лирическом. Именно тут “настроение” — как особое созерцательное пространство, в котором идет диалог картины со зрителем, — окончательно превратилось в необходимый и достаточно самоценный компонент образа, что метко зафиксировал И. Н. Крамской, заметив (в письме Ф. А. Васильеву, 1871) о других пейзажах на выставке: “все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах».

«Грачи прилетели»

1871.

Холст, масло 62 х 48,5

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Полотно «Грачи прилетели» изображает скромный пейзаж, знакомый до мельчайших подробностей любому жителю средней полосы России, и в то же время, наполненный высокой поэзией и лиризмом.

Душа и боль русского человека явственно чувствуется под пасмурным и промозглым небом самой окраины глухого провинциального городка. На переднем плане изображена группа искривленных берез, в ветвях которых обустраивают свои массивные гнезда прилетевшие грачи. За ними среди серых бревенчатых изб возвышается шатровая колокольня сельской церкви. Фоном картине служат обширные поля, покрытые талым снегом. Сквозь прозрачный и влажный воздух проступают мягкие косые лучи ещё холодного весеннего солнца. Легкие тени берез лежат на чуть потемневшем, но все ещё чистом белом снегу. Лишь по едва заметному розовато-золотистому отсвету солнца на бугре у забора, мы может догадаться, что пейзаж запечатлен в период заката.

Мягкая, тонко разработанная лаконичная колористика полотна, в которой в пределах одного цвета почти незаметно чередуются холодные и теплые тона, необычайно достоверно передает состояние природы, только начавшей просыпаться от долгого зимнего сна, благодаря легкому дуновению теплого ветра. Произведение не только демонстрирует высокое мастерство художника в поэтическом выражении обыденного пейзажа, но и выражает удивительное состояние единения русского народа и природы страны.

К сожалению, эта картина, выставленная на первой передвижной выставке, не была в полной мере оценена современниками. Только в девяностых годах эстетическая концепция, вносящая в пейзажную живопись лирическое переживание природы, будет в полной мере представлена в работах учеников Саврасова. Со временем эта картина станет самым популярным русским пейзажем, своего рода живописным символом России. Весенняя тема так и останется любимой в творчестве художника и будет разработана им во многих последующих сюжетах.

Особняком в творчестве художника стоит работа «Рыбаки на Волге» . В редкой для мастера многофигурной композиции с необычайно реалистично написанными героями, прослеживается влияние В. Перова. Здесь пейзажисту Саврасову очень удачно удалась портретная характеристика своих персонажей – старца, умудренного опытом и убеленного сединой, и его юного напарника, которого он обучает.

Рыбаки на Волге. 1872

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

Незримо-зримая «душа», особое символико-поэтическое настроение оживляет и последующие вещи мастера, в том числе его замечательные московские мотивы, покоряющие своей безыскусной простотой («Дворик», 1870-е годы) либо контрастом бытовой скудости переднего плана с величавыми далями («Сухарева башня», 1872; «Вид на Московский Кремль. Весна», 1873).

«Дворик. Зима»

1870-е

Холст, масло 53 х 43

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Сухарева башня.1872

Государственный исторический музей,

Москва

В полотне «Сухарева башня» ведущая роль отдана вовсе не разрушенному ныне памятнику столичной истории и архитектуры, а лиричному холодному состоянию городской природы с её заиндевелыми деревьями и заснеженными деревянными домами. И в этой морозной атмосфере автору удалось передать так характерный для Москвы гордый порыв вверх – его символизирует высящийся шпиль красно-белой башни, выделяющейся на фоне розовато-лилового предвечернего неба

«Вид на Московский кремль. Весна»

1873

Виртуозна по передаче почвенной влаги и световой игры облаков картина “Проселок”, (1873).

«Проселок»

1873.

Холст, масло 57 х 70

Государственная Третьяковская галерея

Москва

В картине отразилось тяжелое душевное состояние живописца. Вдоль залитой дождями непроходимого грязного тракта стоят зеленые деревца, ветки которых топорщатся вверх, напоминая странным образом корни, благодаря чему сами деревья кажутся перевернутыми. Хмурый летний пейзаж отчетливо передал чувства одиночества и щемящей тоски, захватившие Саврасова. Быть может, в этот период в душе у художника произошел психологический надлом, который в последствии разрушил его жизнь.

Картина кажется ответом на слова П.М.Третьякова из письма к художнику А.Г. Горавскому: «Дайте мне хотя лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть, это дело художника».

Искусство Саврасова семидесятых годов представляет собой самый зрелый и яркий период творчества художника. Это сказывается не только на выборе тем, раскрывающих значительные явления жизни природы и смены ее состояний, но и на его непрестанных поисках их живописного выражения, поражающего внутренней правдой и глубоким знанием жизни.

Этот период творчества стал одновременно и вершиной, и закатом активного участия Саврасова в общем развитии реалистического искусства.

Последующие работы позволяют судить насколько был велик творческий потенциал художника, и как по-разному проявлялись в его творчестве впечатления от весенней природы, по-прежнему продолжающей его вдохновлять. Сюда следует отнести — «Ивы у пруда» (1872), «Весенний день» (1873).

Ивы у пруда. 1872

Весенний день. 1873

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Картина «Весенний день» показывает нам грязную дорогу, размытую талыми водами и покосившуюся ограду, на которой восседают любопытные куры. Крыши крестьянских домов и ветви деревьев, уже обнажились из-под сошедшего снега. Трогательное внимание к жизни природы, вкупе с поразительной способностью передавать бесхитростно-наивный повседневный быт народа, дополненный малейшими оттенками весеннего настроения, прекрасно характеризуют самого живописца, как человека тонкой душевной организации, полностью погруженного исключительно в своё творчество и видение мира.

Нарастают черты символизма в искусстве Саврасова, придавая натуре свойства ностальгического видения («Могила на Волге», 1874; многие из поздних весенних и зимних пейзажей).

«Могила на Волге. Окрестности Ярославля»

1874

Холст, масло. 81.3 x 65 см

Государственный художественный музей Алтайского края

Получает свое продолжение волжская тема, прочно вошедшая в творчество Саврасова. Сюда следует отнести такие произведения: “Оттепель. Ярославль”, “Оттепель”, уже упоминавшаяся “Могила на Волге. Окрестности Ярославля” (все 1874 года), “Волга. Дали” (1870-ые годы), “На Волге” (1875).

«Оттепель. Ярославль»

1874г.

Холст, масло 57,6 х 89,2

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

Волга. Дали. Первая половина 1870

Ранняя весна. Оттепель. 1880 г.

Отдельно следует упомянуть такие работы: “Радуга”, “Зимний пейзаж. Иней” (1870-ые годы), “Вечер. Перелет птиц” (1874) и исполненный, вероятно, в связи с этой работой небольшой “Закат”. Этим произведением как бы завершается круг саврасовских пейзажей идейно-обобщающего плана, и все, что будет исполнено позже, уже не получит такого размаха и многоплановости в его творчестве.

Талантливый живописец очень старался, чтобы его творчество стало понятным публике. Мастерски написанные картины «На Волге» (1875 год, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), «Домик в провинции. Весна» и «Радуга», будто светятся искренней радостью и уютом простой сельской жизни, наполняя душу возвышенным чувством единения русского крестьянина с родной землей

Домик в провинции. Весна. 1878

Государственная Третьяковская галерея,

Москва

Радуга. 1875

Государственный Русский музей,

Санкт-Петербург

Зимний пейзаж. Иней. 1870

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского.

В 1870-е он создает удивительно красивый, словно волшебный «Зимний пейзаж. Иней» . Еле заметные голубые тени протянулись по ослепительно белому снегу. Мерцающая сине-голубая гамма сверкающего под солнечными лучами льда и сияющего заиндевелого леса передает волшебное очарование, в котором реальность сочетается со сказкой. До Саврасова никто так просто и в то же время романтично не писал русскую природу зимой.

Закат. Начало 1870

Среди работ восьмидесятых годов следует назвать такие произведения, как: «Ночка» (1883), «Лунная ночь над озером» (1885), «Вечер. Поле с воронами», «Сумерки. Пейзаж” (оба 1880-ые годы), “Сосны на берегу озера” (1880-ые — 1890-ые годы) и “Оттепель” (1887 год), исполненные сложной техникой живописного рисунка.

Ночка. 1883

Сумерки. Пейзаж. 1880

Сосны на берегу озера. 1880-1890-е

Оттепель. 1887

Возглавивший МУЖВИЗ Перов, искренне переживавший за Саврасова ,прекрасно отразил внутренней трагизм жизни пейзажиста в «Портрете художника А. К. Саврасова».

Полотно написано в теплой черно-коричневой гамме с глубокими тенями. Саврасов показан сидящим вполоборота, половина его лица находится в тени, из-за чего его лицо смотрится особенно сурово. Работа великолепно передает и физическую мощь, и тяжелый душевный раскол, ранимость и незащищенность художника.

«Портрет художника Алексея Кондратьевича Саврасова»

1878

Холст, масло 71 x 57

Государственная Третьяковская галерея

Москва

Работы Саврасова теперь только изредка появляются на передвижных выставках. В поздний период творчества мастер практически не создает ничего нового, страдая алкоголизмом и житейски опустившись, он прозябает в основном за счет копий с прежних своих работ.

Алексей Кондратьевич Саврасов, стоявший у самых истоков национального пейзажа, умер 26 сентября 1897 года в отделении для бедных Городской больницы Москвы №2.

Неделю спустя, Левитан опубликовал в газете «Русские ведомости» статью, посвященную памяти мастера. В ней он назвал своего любимого педагога первым «лириком» отечественной живописи.

Именно Саврасов сумел запечатлеть на холсте поэзию и красоту русской природы, пронизанную неземным светом, передав через нее образ своего народа и любимой им Родины.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=486906

http://www.artsait.ru/art/s/savrasov/main.htm

http://gallerix.ru/read/aleksej-kondratevich-savrasov/

Выпуск 260. Саврасов Алексей Кондратьевич(1830-1897)

Алексей Кондратьевич Саврасов родился 12 (24) мая 1830 года в Москве, в Гончарной слободе на Швивой горке, в семье торговца-галантерейщика, купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова. Окрестили мальчика в приходе церкви великомученика Никиты, что за Яузою, в честь московского чудотворца, Святителя Алексия.

С раннего детства Алексей Саврасов (стоит отметить, что до середины 1850-х годов Алексей Кондратьевич писал свою фамилию через “о”) больше всего любил рисовать, и к двенадцати годам самоучкой уже научился неплохо владеть кистью, и писал гуашью и акварелью на продажу пейзажи с изображениями модных в то время романтических мотивов, вроде Извержения Везувия или Бури на море.

Отец будущего художника поначалу относился к занятиям сыны весьма благосклонно, считая это успешным коммерческим занятием(пейзажи Саврасова пользовались хорошим спросом и охотно раскупались по дешевой цене торговцами с Никольской улицы и у Ильинских воротв ), но резко изменил своё отношение, когда услышал о желании сына стать профессиональным художником и поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества(МУЖВЗ).

Тем не менее, в 1844 году Саврасов исполнил свою мечту и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но вскоре, вследствие болезни матери, и крайне негативного отношения отца, желавшего видеть в сыне прежде всего помощника по торговой части вынужден был прервать своё обучение,

Лишь в 1848 году благодаря помощи учеников Училища Александра Зыкова и Сергея Грибкова, преподавателей , а также просвещенного обер-полицмейстера Москвы генерал-майора И.Д.Лужина, прослышавшего о «необыкновенных художественных способностях» Саврасова , продолжились занятия Алексея пейзажной живописью в перспективном классе училища,под руководством талантливого педагога и замечательного российского живописца, академика Карла Ивановича Рабуса(1800-1857) .

Рабус очень по-отечески относился к своим ученикам. Его уроки закладывали основы художественного мастерства, и профессионально подготавливали молодых художников к самостоятельным поискам.

В работах Саврасова этого периода: “Камень в лесу у “Разлива” и “Вид в окрестностях Москвы с усадьбой и двумя женскими фигурами” уже можно увидеть робкие попытки преодоления художником академических традиций и примеры самостоятельного решения художественного замысла.

Обучение Саврасова в Училище проходило успешно, его художественное мастерство постепенно росло , и в 1848 году Алексей исполнил два небольших вида с Воробьёвых гор, за которые был отмечен в ежегодном отчёте Московского художественного общества как ученик, «представивший лучшие эскизы».

В следующем 1849 году Саврасов по совету своего педагога и на средства мецената И.В. Лихачева совершил творческую поездку на Украину, из которой привёз ряд очень профессиональных работ, обративших на себя внимание критиков, и заставивших говорить о нём, как о новой надежде русской живописи.

В 1850 году комиссия училища, рассмотрев на заседании работы студента Саврасова «Вид Московского Кремля при лунном освещении» и “Камень в лесу у Разлива, приняла решение о присвоении студенту звания художника и окончании его обучения.Как было отмечено в материалах комиссии:

“…. в этих работах в полной мере ощутима чуткость художника к красоте, способность возвышенно-поэтически и в то же время бесхитростно правдиво чувствовать и воплощать на холсте образы природы…”

Очень зрелой, по отзывам критиков, и мастерски исполненной стала работа Саврасова «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» .

Этот пейзаж принес художнику первое серьёзное признание и сделал его знаменитым.

Как писали в то время критики:

“… работа Саврасова отличается тем, что он передал момент чрезвычайно верно и жизненно. Видишь движение туч и слышишь шум ветвей дерева и замотавшейся травы — быть ливню и грозе»….

Очевидная незаурядность работ молодого художника, представленных на выставке 1854 года в Московское училище живописи, ваяния и зодчества не могла не привлечь к себе внимания любителей живописи из царской семьи. Великая княгиня Мария Николаевна (в то время президент Императорской Академии художеств) приобрела его картину «Степь с чумаками вечером» (Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера, Архангельск) и предложила художнику оправиться «для написания видов с натуры» в ее загородную резиденцию Сергиевка, находившуюся между Петергофом и Ораниенбаумом.

Написанные там Саврасовым картины «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» (1854, частное собрание, Санкт-Петербург) и «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854, Государственная Третьяковская галерея) принесли 24-летнему художнику почётное звание академика, присвоенное ему осенью 1854 года Советом Императорской Академии художеств.

Эти работы демонстрировали очень профессиональное умение автора точно разделять планы, а одна из них(«Вид в окрестностях Ораниенбаума») была приобретена Павлом Третьяковым в 1858 году для своей коллекции.

В 1855 году Алексей Саврасов написал картину “Летний пейзаж с дубами” (Государственная Третьяковская галерея), которая служит наглядным примером удачного соединения живописцем найденных ранее природных мотивов (окруженной деревьями поляны и «звонкой» выжженной степи).

Полотно было написано в романтическом духе и выражало искреннее любование Саврасова окружающей природой. Художник с особой теплотой относился к этой работе, считая её одной из самых удачных в своём творчестве. Такого же мнения были и критики.

При создании работы, Саврасов очень удачно использовал натурные зарисовки, которые способствовали мастерской передаче впечатления открывающегося пространства, холодного облачного неба, стремящегося за горизонт и отражающегося на поверхности лужи на переднем плане.

В 1857 году Саврасов обзавёлся семьей. Он женился на Софье Карловне Герц, сестре его соученика и приятеля Константина Герца и искусствоведа Карла Герца, одного из наиболее просвещённых людей тогдашней Москвы, основателя кафедры истории искусства в Московском университете.

В этом же году Саврасову было предложено занять должность руководителя пейзажного класса училища(которая после смерти К.И. Рабуса оказалась вакантной), которое он еще совсем недавно закончил.

Алексей Кондратьевич с радостью принял поступившее предложение , и был назначен руководителем пейзажного класса в московском Училище. С этого времени начинается двадцатипятилетний период его плодотворной педагогической деятельности. Среди его учеников были К. А. Коровин(1861-1939), И. И. Левитан(1860-1900), и многие другие известные русские живописцы.

Удивительно точно сказал о своем учителе И. И. Левитан:

«Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле….»

Пожалуй, лучше и не скажешь.

На следующее двадцатилетие пришёлся расцвет творчества художника.

«Эпоха реформ», наступившая в стране сразу после неудачи России в Крымской войне и смерти императора Николая I, открыла новый этап в творчестве Алексея Саврасова. Постепенно стало меняться отношение художника к изображению и восприятие природы, которое стало более “бытовым”.

Саврасов как бы по инерции всё ещё продолжал писать возвышенно — поэтические картины, изображая природу в романтическом духе, но теперь на его полотнах все чаще встречались более «приземлённые» сельские виды.

Исследователи творчества Саврасова неоднократно отмечали, приметы происходивших в его творчестве перемен в раскрытии сюжета. новое начинает появляется и в выборе мотивов и в способах их воспроизведения…

В картинах «Вид на Москву от Мазилова», «Пейзаж с мельницей» и «Вечерний пейзаж» Саврасов, будучи увлечённым сложностью и красотой передаваемого момента, уже совсем по-новому использует доступные ему приемы живописи. Ему удается гармонично слить воедино конкретность и обобщение, реальную сиюминутную красоту природы и ее переходное состояние.

В 1862 году Алекею Саврасову была предоставлена возможность на средства Московского Общества Любителей Художеств (МОЛХ) посетить открывшуюся в Лондоне Всемирную выставку, а также побывать в других европейских странах: Дании, Франции и Швейцарии, с целью знакомства с европейским искусством и в особенности с лучшими образцами английской пейзажной живописи, практически малоизвестной в то время в России.

Саврасов с большим интересом воспринимал увиденное, старательно переосмысливая опыт зарубежного искусства. Как написал он в одном из своих писем на родину:

“….Ни одна в мире академия не могла бы так развить взгляд художника, как настоящая выставка в Лондоне….”

Из всего, что увидел Саврасов в Англии, самым значительным было знакомство с английским пейзажным искусством. Сам же художник в первую очередь отмечал глубину мысли, строгую наблюдательность и местный характер колорита и рисунка.

Эта и следующая, состоявшаяся в 1867 году, поездки на Запад наглядно демонстрируют широту и значительность эстетических вкусов Саврасова.

Его европейские пейзажи («Вид в Швейцарских Альпах», 1862, ГТГ; «Озеро в горах Швейцарии», 1866, ГРМ) обнаруживают пристальное внимание к западным «образцам» и в хорошем смысле отличаются от многих модных в то время изображений величественных горных ландшафтов «в духе Калама» отсутствием шаблонности, удивительной достоверностью, спокойной и очень внимательной манерой письма.

Если Англия познакомила его с миром искусства, то Швейцария представила ему замечательные виды и открыла художнику путь для эмоционального ее восприятия и собственного творчества.

Художник вернулся на родину переполненный впечатлениями и творческими замыслами, что в какой-то степени предопределило взлет в творчестве художника конца шестидесятых и начала семидесятых годов.

Познакомившись с природой чужих стран, Саврасов стал глубже понимать своеобразие и обаяние родной природы.

К этому периоду творчества художника относятся картины : “Сельский вид” (1867), “Плоты” (1868), “Зимняя ночь” (1869).

В 1870 — 1875 гг. художник совершал ежегодные творческие поездки на Волгу. Среди работ, написанных на Волге, наиболее яркие и емкие: «Волга близ Городца» (1870), «На Волге» и конечно же первая повествовательно раскрытая картина “Печерский монастырь под Нижним Новгородом” (1871).

Картина прекрасно передает перспективу небольшого провинциального городка, расположившегося у подножия холма, откуда открывается великолепный перспективный вид. Это произведение предвосхитило собой все знаменитые волжские пейзажи И. Левитана, вскоре начавшего обучение у Алексея Саврасова в 1873 году.

К этому же периоду относится и начало работы над картиной «Волга под Юрьевцем», картины в которой присутствует не только широта замысла, но и намечены социальные акценты, что было совершенно новым в творчестве Саврасова.

Все, что было создано Алексеем Кондратьевичем после этой картины наглядно подтверждает, что творчество художника вступило в новый этап своего развития с новыми поисками и задачами, которые наиболее ярко проявились уже в картине “Грачи прилетели” (1871). Этюдная работа над “Грачами” проходила в начале весны, в марте, в селе Молвитино (ныне Сусанино) Костромской губернии. Талый снег, весенние грачи на березках, серо-голубое, блеклое небо, темные избы и старая церковка на фоне стылых дальних лугов, — все это мастерски было собрано талантливой рукой художника в едином удивительно проникновенном и лирическом образе Именно тут “настроение” — как особое явление метко оценил И. Н. Крамской в письме Ф. А. Васильеву:

“….все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах».

Полотно «Грачи прилетели» изображает скромный пейзаж, знакомый до мельчайших подробностей любому жителю средней полосы России, и в то же время, наполненный высокой поэзией и лиризмом.

К сожалению, эта картина, выставленная на первой передвижной выставке, не была в полной мере оценена современниками. Лишь спустя годы, “Грачи прилетели” станет самым популярным русским пейзажем, своего рода “живописным символом” России.

Весенняя тема так и останется любимой в творчестве художника и будет разработана им во многих последующих сюжетах.

Нельзя не отметить, что в творчестве Саврасова есть одна картина, стоящая совершенно особняком. Это работа “Рыбаки на Волге”

В этой совсем не характерной для Саврасова многофигурной композиции с необычайно реалистично написанными героями, явно прослеживается влияние В. Перова(1834-1882). Саврасов очень удачно изобразил действующих персонажей. Ему особенно удалась портретная характеристика своих персонажей – старца, умудренного опытом и убеленного сединой, и его молодого напарника, которого он обучает