Повседневный быт городских низов, крестьянские будни, женская доля, несправедливость мироустройства и боль «маленького человека». Автор знаменитых поэм «Коробейники», «Мороз, Красный нос» и «Русские женщины» Николай Алексеевич Некрасов в большинстве своих поэтических произведений размышлял и рассказывал не о тех, «кому на Руси жить хорошо».

Таким мы его представляем, знаем, помним, но часто, еще со школьных лет, не любим и не понимаем, за что его ценить.

Отказ от военной карьеры вопреки воле отца, нищенская, а затем богемная жизнь в Петербурге, многолетняя связь с женой известного литератора и венчание с женщиной «из народа», бесконечные победы за карточным столом, репутация жесткого предпринимателя, «литературного кулака», любовь к охоте и женщинам. Об этом мы не знаем ничего или почти ничего.

Да, Некрасов писал о народных горестях, причем так, что никто не сомневался в его искренности и достоверности. Но при этом любил роскошь, покупал недвижимость и ездил за границу, лечился у лучших врачей и обыгрывал в карты друзей-поэтов и писателей, приговаривая: «У картишек нет братишек».

gallery

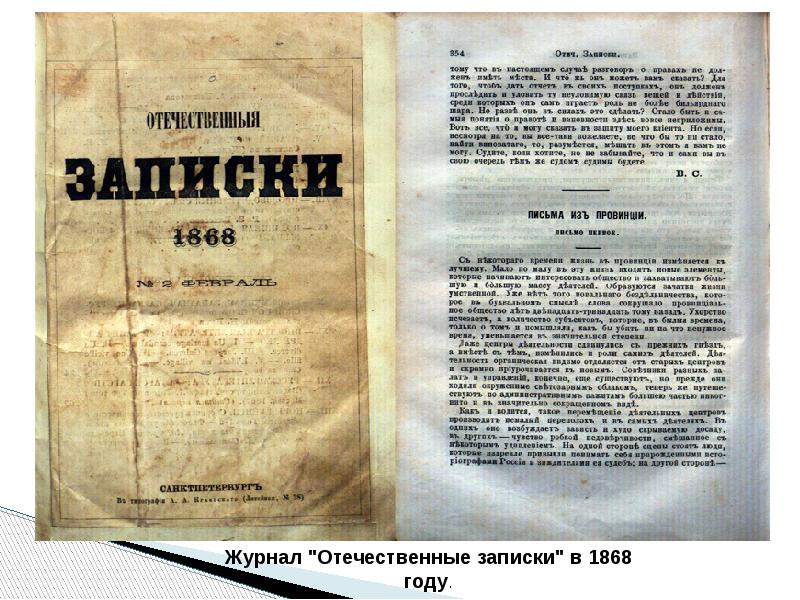

Известный литературовед Михаил Макеев написал о знаменитом поэте, публицисте, издателе и редакторе журналов «Современник» и «Отечественные записки» книгу, которая разрушает дореволюционные и советские каноны жизнеописания Некрасова.

«Некрасов предстает в книге Макеева не как расколотый надвое поэт народного горя и предприниматель-«капиталист», но как цельная личность, в восприятии которой не существовало конфликта между законным зарабатыванием денег и воспеванием тягот простонародья…Читатель постепенно понимает, что Некрасов, бросивший гимназию и не получивший никакого серьезного образования, с юношества был удивительно предприимчивым человеком, способным быстро принимать оптимальные решения, впитывать прогрессивные идеи, моделировать поведение, развиваться и преодолевать трудности», — пишет историк литературы Алексей Вдовин о новой книге, которую он называет «биографией предпринимателя и поэта в одном лице».

Видео: YouTube / Библиотека им. Н.А.Некрасова

В 1920-е годы Корней Чуковский, изучавший творчество Некрасова, составил и распространил среди писателей «анкету о Некрасове».

Известные поэты и писатели — Александр Блок, Максимилиан Волошин, Анна Ахматова, Зинаида Гиппиус, Николай Гумилев, Евгений Замятин, Владимир Маковский и другие — ответили на 10 вопросов: какие стихи Некрасова они считают лучшими, повлиял ли Некрасов на их собственное творчество, считают ли они его безнравственным человеком и т. д.

В 20-е годы Корней Чуковский составил и распространил среди писателей новую «анкету о Некрасове».

Ему ответили Н. Асеев, А. Ахматова, А. Блок, М. Волошин, М. Герасимов, З. Гиппиус, М. Горький, С. Городецкий, Н. Гумилев, Е. Замятин, Вяч. Иванов. В. Кириллов, А. Крайский, М. Кузьмин, В. Маяковский, Д. Мережковский, Б. Пильняк, И. Репин, И. Садофьев, Ф. Сологуб и Н. Тихонов.

И, наконец, в 1986 году библиотека имени Н.А. Некрасова распространила новую анкету о Некрасове, которую составил В.Н. Леонович. Свои ответы прислали: Л. Аннинский, В. Берестов, С. Бирюков, Е. Благинина, К. Ваншенкин, Л. Вышеславский, А. Гелескул, Ю. Карабчиевский, В. Корнилов, М. Кудимова, А. Кушнер, В. Лакшин, С. Липкин, Ю. Мориц, Л. Озеров, Б. Окуджава, Л. Пантелеев, И. Петрова, И. Роднянская, Н. Рябинина, Д. Самойлов, Б. Сарнов, Б. Чичибабин, А. Чудаков, А. Юдахин.

Следуя традиции, заведенной Корнеем Чуковским в 1920-е годы, вместе с поэтом Сергеем Нещеретовым и журналистом Константином Воровичем в Некрасове собрали ответы 28 современных поэтов, писателей и филологов, от Владимира Аристова до Мариэтты Чудаковой, на 10 вопросов о Некрасове.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Мы сделали свою анкету, в которой не будет вопросов, но которая (надеемся) поможет вам самим разобраться в том, каким человеком он был, вспомнить некоторые его произведения, а какие-то, возможно, открыть для себя заново.

Найти книги Н.А. Некрасова или проверить их наличие можно в электронном каталоге библиотеки, почитать его произведения — в Библиотеке имени Н.А. Некрасова.

Анкета

Имя: Некрасов Николай Алексеевич.

Родился: 10 декабря (28 ноября по старому стилю) 1821, г. Немиров (Украина).

Умер: 8 января 1878 (27 декабря 1877 по старому стилю), г. Санкт-Петербург.

Знак зодиака: Стрелец.

Семья: Был третьим ребенком в многодетной семье дворян. У него было три брата (Андрей (1820), Константин (1824), Федор (1827)) и две сестры (Елизавета (1821), Анна (1823)).

Отец — Алексей Сергеевич Некрасов (1788–1862) был из обедневшего дворянского рода, малограмотный армейский офицер, картежник, заядлый охотник. Учил сына стрелять глухарей, вальдшнепов и травить волков. Отец хотел сделать его физически выносливым человеком, поэтому заставлял по 10 часов находиться под дождем или снегом.

Мать — Елена Андреевна Закревская (1803–1841) была известна своим прекрасным образованием, добродетельным характером, хорошими вокальными данными и знанием иностранных языков. Елена Андреевна приучила сына к чтению, старалась сделать его интеллектуальным человеком. В доме была большая библиотека, чтение вслух было хорошей традицией в семье. Некрасов посвятил матери много стихотворений, поэмы («Мать»,«Рыцарь на час»), во многих женских персонажах его произведений можно заметить элементы образа его матери и ее непростой судьбы.

Образование: Закончил 4 класса Ярославской гимназии. Учился плохо, часто сбегал с уроков, писал сатирические стихи о наставниках. Отец мечтал о военной карьере сына, но тот вместо поступления в кадетский корпус стал вольнослушателем философского факультета в Петербургском университете. Отец лишил его финансовой поддержки, Некрасов практически ночевал на улицах и голодал.

Как зарабатывал Некрасов в трудные времена: Составлял письма и прошения для крестьян. Затем для разных заказчиков стал писать заметки, рекламные объявления, стихотворные сказки, азбуки, фельетоны, водевили, театральные обозрения. Параллельно работал над стихами, прозой, критикой и публицистикой.

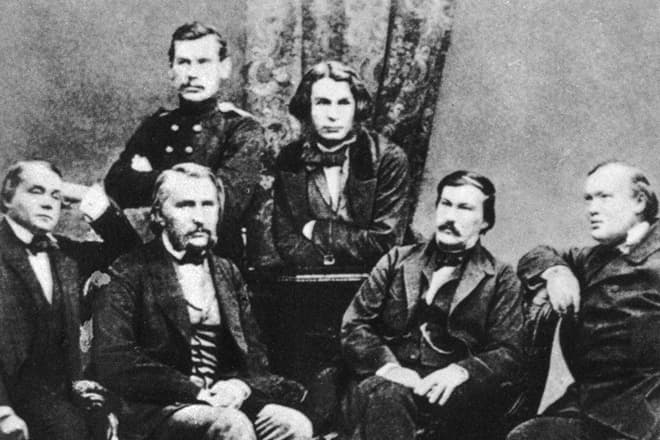

Современники: Федор Достоевский, Федор Тютчев, Виссарион Белинский, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов, Лев Толстой, Владимир Соллогуб, Иван Тургенев, Афанасий Фет.

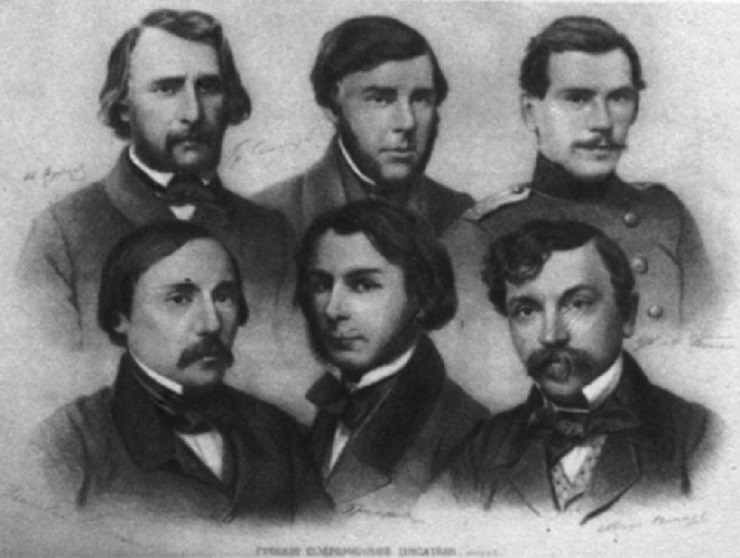

Фото: Группа писателей журнала «Современник»: И.С. Тургенев, В.А. Соллогуб, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, Д.В. Григорович, И.И. Панаев.

Первое печатное произведение: Стихотворение «Мысль» в журнале «Сын Отечества» № 5 за 1838 г.

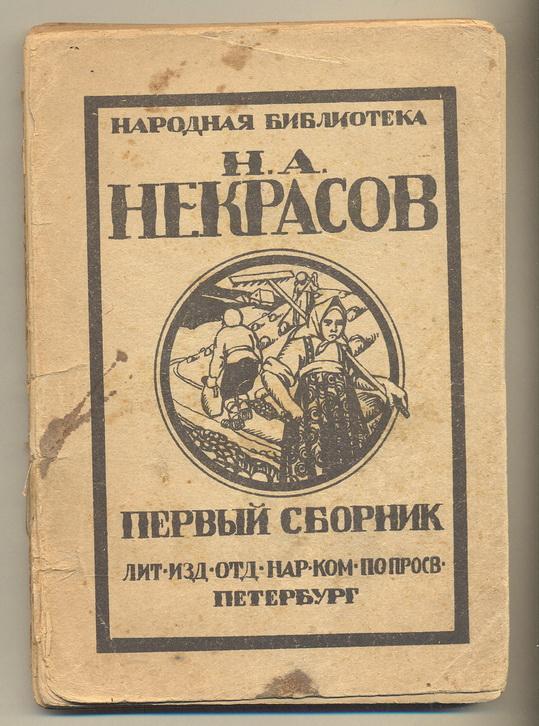

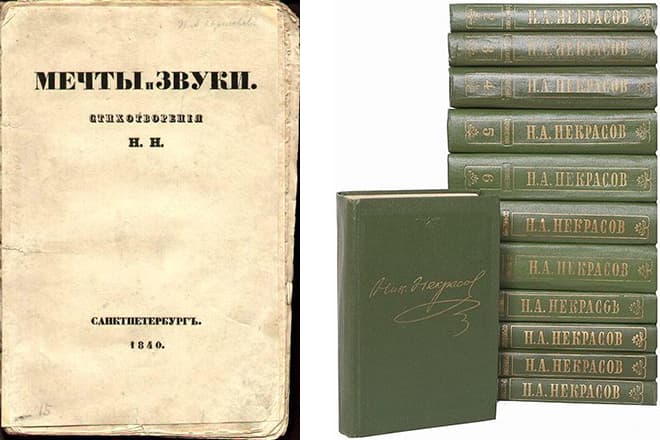

Первая критика: Сборник юношеских стихов «Мечты и звуки» Некрасов напечатал в 19 лет, спустя два года после публикации «Мысли». Показал его В.А. Жуковскому, тот сказал: «Если хотите печататься, то издавайтесь без имени, впоследствии вы напишете лучше». Некоторое время он подписывался «Н.Н.».

Белинский сборник разгромил, читатели тоже были не в восторге от книги и не покупали ее. Спустя несколько лет Некрасов выкупил оставшийся тираж и уничтожил его.

Белинский vs Некрасов: После знакомства с редактором «Отечественных записок» и самым влиятельным критиком своего века Н.А. Некрасову пришла идея бесплатно собирать у известных литераторов по одному произведению, а затем издавать литературные альманахи. Корифеи того времени неохотно шли на контакт или отделывались не самыми лучшими произведениями. Но, к примеру, в одном из таких сборников начинающий писатель Достоевский опубликовал свою повесть «Бедные люди».

Дальше все развивалось стремительно: Белинский захотел поправить дела и стал собирать произведения для своего альманаха «Левиафан»; Некрасов пообещал помочь ему, а сам стал перекупать за его спиной авторские права у присылавших материалы; предложил Белинскому учредить собственный новый журнал; нашел спонсора и взял в долю писателя Панаева; Николай I не разрешил открыть журнал (мотивируя это тем, что и «без того в России много пишут»); Некрасов арендовал пушкинский «Современник» и решил его возродить. «Случается писать без отдыха более суток, и как только паралич не хватил правую руку», — жаловался Некрасов.

Очень скоро «Современник» стал необыкновенно популярен из-за невысокой суммы подписки и бесплатных бонусов для читателей в каждом журнале. Например, к одному из номеров прилагалась книжечка «Кто виноват?» А.И. Герцена. Но главное, в «Современнике» начинает печататься сам Белинский, а вслед за ним и все известные литераторы.

«О, у этого человека непременно будет капитал — теперь-то я знаю, как это делается. Он начал с меня, но то ли еще будет!» — негодовал вначале Белинский. А затем признал, что Некрасов создал лучший отечественный журнал, спас его от провального «Левиафана» и, вообще, — победителей не судят.

Видео: YouTube /Библиотека им. Н.А.Некрасова

Самые известные произведения: Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» и «Русские женщины».

Главные герои произведений Некрасова: Бурлаки, путники, безлошадные крестьяне, овдовевшие крестьянки, ямщики, коробейники, сироты, рекруты.

Что писал Некрасов: Поэмы, романы, сказки, стихи, элегии и думы.

Хвалебная ода генералу: В 1866 году, пытаясь спасти «Современник» от закрытия, Некрасов пишет и затем читает на обеде в Английском клубе хвалебную оду «Муравьеву-вешателю» — так называли генерала М.Н. Муравьева-Виленского, который подавил польское восстание в 1863 году, а в 1866-м был назначен председатель комиссии по делу о покушении Дмитрия Каракозова на жизнь императора Александра II.

А.И. Герцен назвал появление подобных хвалебных стихов и высказываний «патриотическим сифилисом», репутация Некрасова в глазах либеральной общественности была испорчена.

Как читал Некрасов: «…Голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет; манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи» (из воспоминаний Авдотьи Панаевой).

Поэтический стиль: Правда, простота, конкретность, лирическая взволнованность, искренность, душевное напряжение. Особая музыкальность, образность, напевность, народно-поэтическое начало, публицистическая заостренность, глубокая эмоциональность.

Простая лексика, просторечия. Любимые стихотворные размеры дактиль, амфибрахий и анапест.

Как критиковали творчество Некрасова: Белинский высказывался в адрес его гражданской поэзии так: «Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» И посоветовал Некрасову не писать прозу, практически запретил.

Тургенев говорил, что в его стихах «поэзия и не ночевала», а его Муза — вечно несчастная крестьянка, скорбная и нелепая. Читатели же любили произведения Некрасова и считали его «выше Пушкина».

Видео: YouTube/«Открытый урок» с Дмитрием Быковым // RTVi

Карточные игры:

Некрасов любил играть в карты с самого детства, причем ему всегда везло. Как-то раз после очередной победы Некрасова в доме у Панаевых Белинский очень разозлился и сказал: «С вами, батенька, играть опасно, без сапог нас оставите!»

Проигрывать Некрасов тоже умел, но чаще всего делал это специально. Например, однажды он «проиграл» министру двора графу Адлербергу.

Кодекс игры Николая Некрасова:

— никогда не испытывать судьбу,

— если в одной игре не везет, нужно переходить на другую,

— расчетливого, умного игрока надо брать измором,

— перед игрой надо посмотреть партнеру в глаза: если он взгляда не выдержит, игра ваша, но если выдержит, то больше тысячи не ставить,

— играть только на деньги, которые отложены заранее, именно для игры.

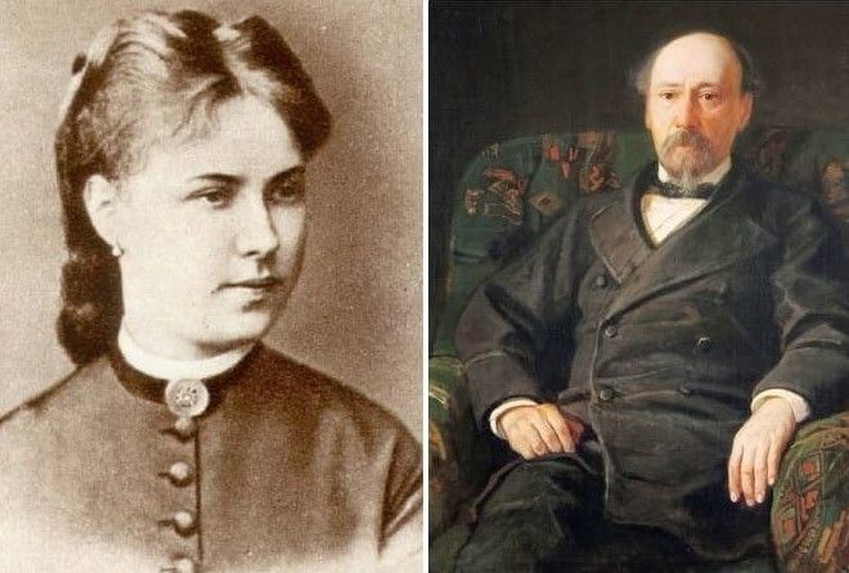

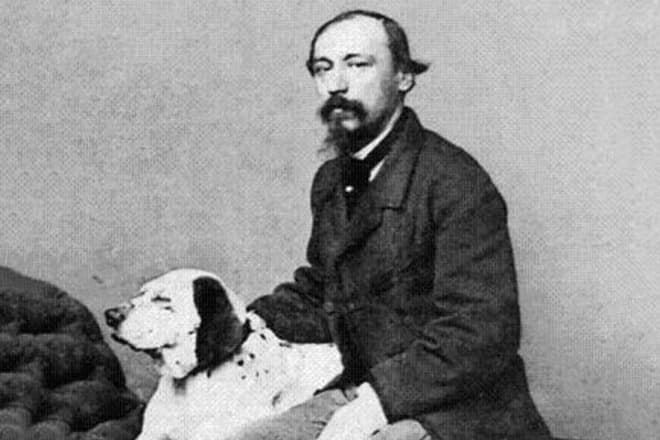

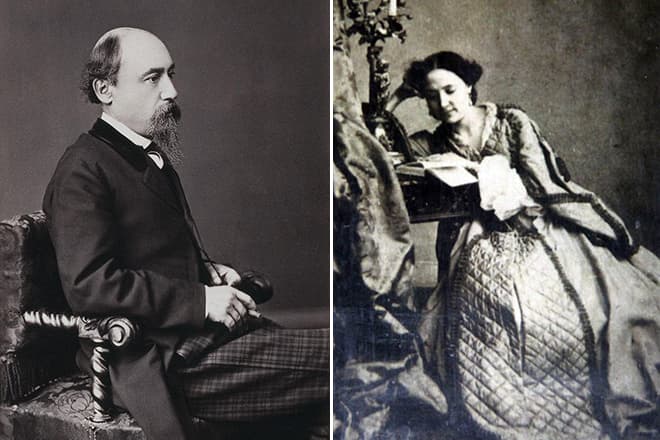

Женщины Некрасова: Еще до отъезда в Петербург молодой Некрасов крутил романы с горничными в доме отца, затем пользовался услугами недорогих проституток. В 22 года он познакомился с женой писателя и критика Ивана Панаева — Авдотьей. Она была красивой девушкой, писательницей и мемуаристкой, и за ее внимание боролись многие знаменитые и не очень литераторы XIX века. Например, Герцен, Гончаров, молодой Достоевский. Авдотья всех отвергала, но в итоге выбрала Некрасова. Это был один из громких романов в среде русских литераторов того времени, который длился 20 лет. Они жили в гражданском браке, часто ссорились (Некрасов был очень ревнивым), скандалили и быстро мирились. Иван Панаев, которому жена давно была неинтересна, не мешал их союзу. Авдотья стала Музой поэта, а 12 строчек стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди» вполне могут считаться кратким гидом по их отношениям.

Вместе они написали романы «Мертвое озеро» и «Три страны света».

Н.Г.Сверчков. Амазонка (А.Я.Панаева) на лошади орлово-ростопчинской породы

После разрыва с Авдотьей Панаевой (скандалы, измены, смерть общего ребенка), Некрасов некоторые время встречался с французской актрисой Селиной Лефрен. Она плохо говорила по-русски и была не очень красивой, зато умела играть на рояле, пела и остроумно шутила. Некрасов ее содержал, а всем его знакомым она очень нравилась. В 1867 году они поехали вместе в Париж, но Некрасов вернулся оттуда один — Лефрен бросила его.

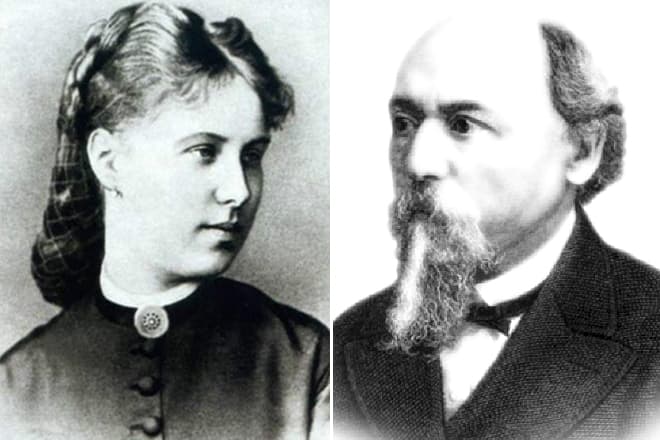

Единственной законной женой Некрасова была простолюдинка Фекла Викторова. Они встретились, когда поэту было 48, а ей — 23. Он называл ее Зинаидой Николаевной, потому что ему не нравилось имя Фекла. Последние годы Некрасов тяжело болел, и Зинаида самоотверженно ухаживала за ним. Незадолго до смерти поэта они обвенчались. После смерти мужа Зинаида Николаевна отдала свою долю наследства родственникам Некрасова и остаток жизни провела в одиночестве в родном Саратове.

Как умер Некрасов: В 1875 году ему поставили диагноз рак кишечника, после чего он прожил всего три года. На похороны Некрасова пришло много знаменитых людей и простых читателей, которые его очень любили. Федор Достоевский сказал речь, в которой поставил Некрасова на третье место среди поэтов после Пушкина и Лермонтова. Но читатели не согласились с этим заявлением и кричали, что Некрасов — номер один.

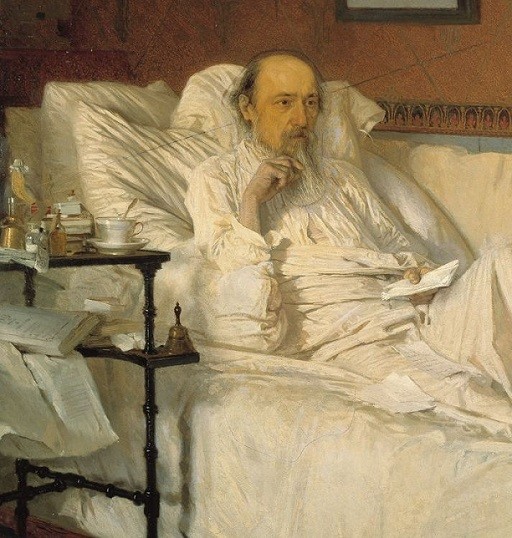

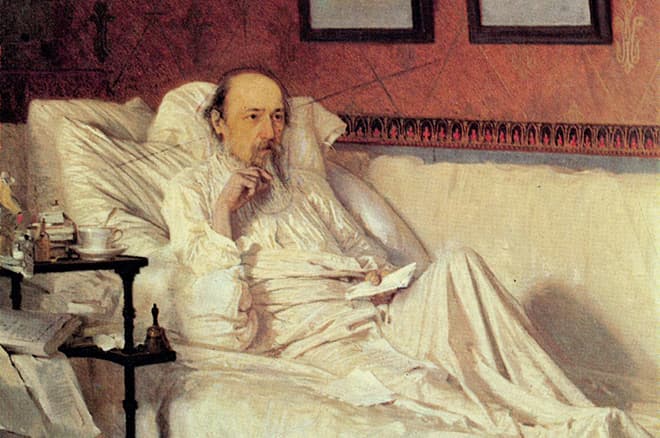

Н. А. Некрасов в период «Последних песен» — картина русского художника Ивана Крамского, написанная в 1877–1878 гг.

Именем Некрасова в нашей стране названы многие библиотеки и другие культурные и образовательные учреждения, улицы во многих городах России и других стран. Музеи Некрасова открыты в Санкт-Петербурге, в городе Чудово Новгородской области и в усадьбе Карабиха.

Произведения Некрасова, а также библиографический указатель литературы о нем можно найти несколькими способами: в электронном каталоге или библиотеке. Познакомиться с нужными вам материалами можно в читальном зале Библиотеки имени Н.А. Некрасова или взять их на дом.

Николай Некрасов — биография

Николай Некрасов – известный поэт, прозаик, публицист, признанный классиком русской литературы. Наибольшую популярность получил после публикаций своих произведений «Кому на Руси жить хорошо», «Тройка», «Дедушка Мазай и зайцы», «Поэт и гражданин».

Николая Некрасова называют «самым крестьянским» поэтом матушки-России, ведь именно он первым подметил весь трагизм крепостного строя, стал исследователем духовного мира русского крестьянина. Он использовал поэзию как средство борьбы за свободу угнетенного народа, строки его произведений пронизаны болью и безысходностью простого человека. А еще он остался в истории, как поэт-новатор, наполнивший отечественную поэзию народными прозаизмами и речевыми оборотами.

Детство

Родился Николай Некрасов 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немиров Винницкого уезда Подольской губернии. Отец Алексей Некрасов служил в чине капитана 36-го егерского пехотного полка, квартировавшего в этом же городе. Он был выходцем из некогда богатого дворянского рода, но его ничего не интересовало, кроме охоты и игры в карты. Кроме этого, он отличался деспотизмом и суровостью. Мама — Елена Закревская, красивая и образованная, дочь богатых родителей. Алексей всегда умел нравиться женщинам, и с легкостью вскружил голову юной девушке. Родители Елены были категорически против их брака, они понимали, что таким образом жених хочет поправить свое материальное положение, пошатнувшееся из-за карточных долгов. Елена и Алексей поженились без благословения родителей, и этот брак не сделал женщину счастливой. Деспотичный муж сделал из нее вечную затворницу. Чтобы отвлечься от суровых реалий своей жизни, Елена много читала и музицировала. Именно ей Некрасов посвятил свои произведения «Рыцарь на час» и «Мать».

Буквально сразу после рождения Николая отец бросает военную службу и перевозит семью в родовое имение Грешнев под Ярославлем. Кроме него в семье родилось еще двенадцать детей, десять из которых умерли в младенчестве. Большая семья нуждалась в постоянных средствах, а поместный доход отца не покрывал всех расходов. Поэтому он был вынужден устроиться на работу в полицию. Его приняли на должность исправника, в обязанности которого входило собирать долги с крестьян. Он часто брал маленького сына с собой, поэтому Коленька с детства видел страдание, мольбы, унижения и даже смерть. Отец мог устроить оргию с крепостными девушками, свидетелем которой был сын. Все это не могло не отразиться на биографии будущего поэта и оказало большое влияние на становление его, как личности.

В 1832-м мальчика отдали на обучение в Ярославскую гимназию, где он учился всего пять лет. Отец принял решение сделать из сына военного, поэтому в 1838-м отправил 17-летнего Николая в Санкт-Петербург, где он должен был проходить службу в дворянском полку.

По приезде в культурную столицу России Некрасов познакомился с Андреем Глушицким, своим земляком. Именно он предложил юноше поступать в Петербургский университет, описав в ярких тонах все прелести обучения на филологическом факультете. Некрасов решил ослушаться отца и попробовать свои силы в любимом деле. Однако вступительные испытания он завалил, и смог посещать занятия только в качестве вольного слушателя.

В студенческие годы Некрасов жил в страшной нищете. Отец лишил его материальной поддержки, по этой причине Николаю приходилось выкручиваться самостоятельно. Жилье он снять не мог, поэтому довольствовался подвалами и подворотнями. Он забыл, что такое полноценное питание, перебивался, чем мог. Однако не сломался, наоборот, будущий поэт приобрел стойкость и выносливость, умение находить выход из самых сложных ситуаций.

Литература

Творческая биография будущего классика русской литературы началась со сборника стихов под названием «Мечты и звуки», который он подготовил к печати в 1839 году. Николай не торопился публиковать эту работу, ему хотелось посоветоваться по этому поводу с кем-то компетентным в вопросе поэзии.

Некрасов обратился за помощью к Василию Жуковскому. Он отдал корректуру основоположнику романтизма и просил дать ей свою оценку. Жуковский сказал, что книгу можно выпустить, только подписаться псевдонимом, чтобы в будущем не стыдиться своего непрофессионализма, особенно после того, как поэт отточит свое мастерство и начнет писать настоящие шедевры.

Некрасов издал свой сборник, подписал его Н.Н. Читателям его стихи не понравились, к тому же на страницах журнала «Отечественные записки» вышла разгромная статья Виссариона Белинского, который раскритиковал молодого автора. После этого Некрасов собственными руками уничтожил весь тираж этого сборника.

В 1846 году Николай Некрасов и писатель Иван Панаев взяли в аренду журнал «Современник». Для этого им пришлось влезть в долги, зато они могли сотрудничать с лучшими литераторами, противниками крепостного права. В начале 1847-го года на суд читателей был представлен первый номер обновленного издания. Журнал выпускался в полном объеме вплоть до 1862 года, но потом издание стало неугодным власти, и его работу приостановили. Полностью закрыли «Современник» в 1866 году.

В 1868 году Некрасов стал владельцем «Отечественных записок». Именно в этом журнале он печатался до конца своих дней.

Николай Некрасов оставил после себя большое литературное наследие, среди которого самыми выдающимися произведениями можно считать поэмы — «Внимая ужасам войны» 1855 года, «На Волге» 1860 года, «Мужичок с ноготок» и «Крестьянские дети» 1861 года, «Зеленый шум» 1862-1863 года, «Мороз, Красный Нос» 1863 года, «Дед Мазай и зайцы» 1870 года, «Русские женщины» 1873 года.

Могут быть знакомы

Личная жизнь

Успешная литературная деятельность и невероятный по объему размер выдаваемой Некрасовым информации, не прибавляли поэту счастья в личной жизни.

На него внезапно могла накатить апатия, когда Николай неделями не вступал в контакт и только каждую ночь предавался «картежным баталиям».

В 1842 году, на одном из поэтических вечеров он встретил Авдотью Панаеву, жену своего будущего компаньона Ивана Панаева. Она была очень красивой, к тому же отличалась незаурядным складом ума и непревзойденными ораторскими способностями. Авдотья организовала литературный салон, который посещали знаменитые деятели культуры того времени, такие как Тургенев, Чернышевский, Белинский.

Иван Панаев не отличался верностью своей жене, часто заводил романы на стороне, однако Авдотья была сильно привязана к нему, и не обращала никакого внимания на влюбленного поэта Некрасова. Она частенько получала признания в любви, в том числе и от Федора Достоевского, однако никому не ответила взаимностью.

Двадцатишестилетний Некрасов прилагал немало усилий, чтобы обратить на себя внимание этой своенравной женщины, но все его попытки пресекались на корню. Он впал в депрессию и чуть не наложил на себя руки. Но тут случилась совместная поездка в Казань, которая и расставила все по местам. Авдотья призналась Николаю, что тоже питает к нему нежные чувства. После возвращения влюбленные поселились в панаевской квартире и начали жить в гражданском браке.

Так они и жили втроем на протяжении шестнадцати лет. Общественность порицала такое поведение Некрасова, о нем ходило много разговоров и пересудов. Его обвиняли в том, что он влез в чужой дом, завел отношения с чужой женой, и умудряется портить жизнь сценами ревности законному супругу.

Николай и Авдотья никак не реагировали на общественность, продолжали наслаждаться семейным счастьем. В эти годы они подготовили к изданию поэтический цикл, получивший название «Панаевский». Он во многом отличался от «Денисьевского цикла» поэта Федора Тютчева, хотя многие находили в них общие черты.

Некрасов и Станицкий (под таким псевдонимом работала Авдотья) в 1848 году написали роман «Три страны света». Спустя три года соавторы представили еще одну свою работу – роман «Мертвое озеро».

В 1849-м у супругов родился сын, который умер спустя несколько часов после рождения. В 1855 году Авдотья снова родила мальчика, очень слабого и болезненного. Ребенок прожил всего четыре месяца и умер. Супруги начинают часто ссориться, причина – отсутствие детей. Постепенно гармония уходит из их отношений, супруги говорят, что у них больше нет ничего общего.

В 1862-м не стало законного супруга Авдотьи – Ивана Панаева. Буквально сразу после этого печального события, она вдруг понимает, что Некрасов далеко не идеал, что он не тот мужчина, с которым ей хотелось бы прожить всю жизнь. Авдотья бросает поэта.

Когда Некрасов умер и вскрыли его завещание, оказалось, что в нем он упоминает о ней, как о любви всей жизни.

В 1864-м Некрасов отправился в заграничную поездку. Его сопровождали родная сестра Анна и француженка Селина Лефрен, с которой его познакомили в 1863 году в Петербурге. Всем трем пришлось жить в одних апартаментах.

Селина входила во французскую труппу Михайловского театра, обладала легкомысленным характером и не менее легкомысленными взглядами на жизнь. Отношения с Некрасовым она всерьез не воспринимала. Летом 1866-го девушка отправилась в Карабиху, весной следующего года сопровождала Некрасова в его заграничной поездке. В этот раз она и не думала возвращаться назад в Россию, и отношения на время прервались. Вновь они возобновились только в 1869-м, после встречи в Париже и отдыха в Диеппе, где влюбленные наслаждались обществом друг друга весь август. В завещании поэта есть упоминание и о ней.

Некрасову исполнилось 48, когда его личная жизнь снова претерпела изменения. Он встретил обычную деревенскую девушку Феклу Викторову. Скромная, и не отличающаяся броской красотой, Фекла запала в сердце поэта сразу и навсегда. А для нее он стал мужчиной на всю жизнь. Некрасов познакомил ее с превратностями любви и открыл для нее целый мир.

Их счастливый союз существовал на протяжении пяти лет. История их отношений как будто списана с сюжета известной пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. Он нанял для нее учителей, чтобы девушка выучила французский и осилила русскую грамматику. С ней занимались вокалом и учили игре на рояле. Девушка преобразилась настолько, что Некрасову даже неловко было звать ее простонародным именем Фекла, он везде представлял ее как Зинаиду Николаевну, причем отчество придумал от своего имени.

Некрасов любил Феклу по-своему, однако все годы в его душе жила тоска по двум прежним женщинам – легкомысленной Селине и строптивой Авдотье.

Смерть

В 1875 году Николай Некрасов тяжело заболел, но упорно отказывался верить, что скоро наступит конец. Он никогда особо не заботился о своем здоровье и самочувствии, поэтому решил обратиться к докторам только под конец 1876-го, когда ему стало совсем плохо. Поэт пришел в Медико-хирургическую академию, и попал на прием к профессору Николаю Склифосовскому. Доктор пальцами исследовал прямую кишку пациента и обнаружил там опухоль, размер которой напоминал яблоко. О наличии новообразования Склифосовский тут же без утайки сказал пациенту и своим ассистентам. Он хотел прийти к коллегиальному решению, чтобы понять, какие шаги предпринимать.

Некрасов прекрасно понимал всю серьезность своего заболевания, однако упорно отказывался увеличивать дозу приписанного ему опиума. Он не хотел превратиться в обузу для родных, поэтому всеми силами старался поддерживать работоспособность.

В дни, когда наступала ремиссия, поэт продолжал плодотворно трудиться, он писал стихи, работал над четвертой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Сохранились фотографии поэта, где он, больной и изможденный, запечатлен на кровати с листком в руках и задумчивым взглядом, устремленным вдаль.

Вскоре лечение перестало давать нужный эффект, и в 1877-м литератор решил проконсультироваться у хирурга Е.Богдановского. Когда сестра Некрасова узнала о необходимости хирургического вмешательства, она написала письмо профессору Теодору Бильроту в Вену, в котором просила его прибыть в Россию и провести операцию ее брату. Доктор согласился, и в качестве гонорара назначил сумму в пятнадцать тысяч прусских марок. Необходимая сумма нашлась, ее одолжил брат Некрасова – Федор.

Лечащие врачи пошли навстречу своему пациенту и стали дожидаться приезда прославленного профессора. Бильрот появился в Петербурге 11 апреля 1877-го и сразу же взялся изучать историю болезни Некрасова. На следующий день он осмотрел пациента и сказал, что операцию будет проводить тем же вечером. Однако хирургическое вмешательство не дало никаких положительных результатов.

Вскоре страна узнала, что любимый поэт Николай Некрасов смертельно болен. Его начали заваливать письмами и телеграммами, в которых выражалась надежда на выздоровление и пожелания здоровья и долголетия. Их слали со всех концов необъятной России. Некрасов старался ответить на каждое письмо, он вел переписку до тех пор, пока мог шевелить пальцами.

В то время он заканчивал работу над книгой «Последние песни», ставшей своеобразным подведением итогов, чертой, отделяющей жизнь и смерть. Произведения этого сборника стали исповедью смертельно больного человека.

В декабре 1877 года поэту стало намного хуже. Усилилась общая слабость, он продолжал стремительно худеть, его мучили боли в ягодицах и озноб. На ногах появились отеки, началось выделение гноя из прямой кишки.

Некрасов решил, что ему необходимо официально оформить отношения с Феклой. Обряд венчание прошел дома, так как поэт не в силах был доехать до церкви. 14 декабря доктор Н.Белоголовый, который наблюдал за Некрасовым, предупредил всех, что с каждым днем его состояние будет стремительно ухудшаться.

26 декабря 1877 года Некрасов поочередно простился с женой, сестрой и сиделкой, и спустя сутки его не стало. Классик русской литературы скончался 8 января 1878 года.

Прощание с Николаем Некрасовым назначили на 30 декабря, и провести в последний путь любимого поэта пришли тысячи людей. Местом его упокоения стало кладбище при Новодевичьем монастыре.

Прощальную речь сказал Федор Достоевский. Он отвел Некрасову третье место среди русских поэтов, отметив, что впереди него только Пушкин и Лермонтов. Многотысячная толпа не согласилась с таким мнением, люди кричали, что он выше Пушкина.

После погребения Николая Некрасова его законная супруга Фекла попросила настоятельницу монастыря продать ей участок земли рядом с его могилой. Она хотела быть похороненной рядом.

Избранное творчество

- Кому на Руси жить хорошо

- Дедушка Мазай и зайцы

- Русские женщины

- Мороз, Красный нос

- Железная дорога

- Мертвое озеро

- Три страны света

- Генерал Топтыгин

- Зеленый шум

- Петербургский ростовщик

- Рыцарь на час

- Осенняя скука

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

«Раз стал он нам читать стихи свои, и я был поражен

непонятным противоречием между мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим

поэтом»

(Т.Н. Грановский о Н.А. Некрасове)

Читая биографию Некрасова,

внимание невольно привлекает тот факт, что выходец из обедневшей семьи, предки

по отцовской линии которого проиграли все состояние в карты, а мать, вышедшая

замуж без благословления родителей, не получила приданного, старший сын,

имевший 13 братьев и сестер, вторую половину своей жизни провел в достатке, не

жалея денег ни на богатые обеды, которые устраивал перед охотой, ни на покупку

имений, ни на женщин, которым он завещал огромные суммы. В связи с этим сразу

же встает вопрос: неужели можно так хорошо зарабатывать на поэзии?

Сегодня, в 250-летний

юбилей Николая Алексеевича Некрасова, хотелось бы рассказать о нем не как о

самом крестьянском поэте России – о том, что известно большинству, но как об

успешном предпринимателе, сделавшем литературу прибыльным делом.

Умение зарабатывать на

писательстве не было в то время случаем совсем уж вопиющим и выходящим за

рамки. Европейские писатели – Марк Твен, Генри Джеймс, Томас Элиот – были

предпринимателями по духу и ничуть этого не скрывали. Однако для России это

было явлением на тот момент удивительным. Так сложилось, что в нашей стране коммерческая

деятельность в умах многих противопоставлена деятельности творческой. Никто не

сомневается в том, что книги Пушкина, Лермонтова, Жуковского оплачивались,

однако, афишировать свои гонорары писателям было не принято и, тем более, не

принято было ставить заработок превыше вдохновения и духовной составляющей

поэзии.

А потом в русскую

литературу вошел Николай Некрасов.

Как уже говорилось выше,

был Некрасов из бедной (почти бедствующей) семьи. О семейном «богатстве» отец

Николая, Алексей Сергеевич, рассказывал сыну так: «Предки наши были богаты. Прапрадед ваш проиграл семь тысяч душ, прадед

– две, дед (мой отец) – одну, я – ничего, потому что нечего было проигрывать,

но в карточки поиграть тоже люблю». Кстати, карточные игры, бывшие семейным

проклятием рода Некрасовых, последнему представителю, Николаю, принесли немалое

состояние. Но об этом после.

В 17-летнем возрасте

отец отправил Николая в Санкт-Петербург, желая, чтобы юноша пошел по его стопам

и сделал карьеру военного. А когда узнал, что сын вместо этого решил поступать

в Петербургский университет на факультет филологии, так разозлился, что перестал

оказывать Николаю всяческую материальную помощь. Юноша оказался в настолько

стесненном положении, что вынужден был ночевать в приюте для нищих.

Так как же Николай

Алексеевич, бывший в юности без средств к существованию, смог заработать весьма

внушительный капитал?

Исследователи предполагают,

что даже первый, неудачный опыт стихотворной деятельности, сборник «Мечты и

звуки», Некрасов планировал как коммерческое предприятие. Написанные после

прозаические «Без вести пропавшие пииты» и «Жизнь и похождения Тихона

Тростникова», во многом считающиеся автобиографическими, изобилуют такими

размышлениями главных героев: «Конечно,

от доходов, буде оные случатся, я не отказываюсь, ибо состояние мое того не

дозволяет. Но сие не важно суть, ибо всем известно, что Вальтер Скотт миллионы

нажил писанием… Предположим, что не столь великое счастие мне

поблагоприятствует, но пиит и половиною сего будет удовольствован…» или же

«По приезде в Петербург, не более как

через десять дней, я надеялся иметь кучи золота и громкое имя». Бросается в

глаза, что в этих автобиографических произведениях Некрасова герои – начинающие

поэты не думают о художественном качестве своих стихов, но думают о стратегии

того, как лучше свои стихи продать.

В 1840 году Некрасов с

«Мечтами и звуками», стихотворения в котором являются подражанием одному из

самых известных и именитых поэтов того времени, Василию Жуковскому, идет к

самому Жуковскому, зачем? Книга все равно увидела свет, потому как стартовали

уже «предпродажи», так что Некрасова интересовала явно не оценка мэтром его

поэтического творчества. Можно предположить, что таким образом хотел он

добиться расположения крупного, влиятельного поэта, который стал бы его

проводником в мир большой литературы.

Как мы знаем, из этого

ничего не получилось.

Жуковский о сборнике

отозвался следующим образом: «Впоследствии

вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Книги не раскупались,

и это так подействовало на Некрасова, что он, подобно Гоголю (который в свое

время скупил и уничтожил «Ганца Кюхельгартена»), стал также скупать и

уничтожать «Мечты и звуки». А после так отозвался о своей первой неудаче: «Я перестал писать серьезные стихи и стал

писать эгоистические».

Эгоистическими (и

юмористическими) стихами стали написанные впоследствии (и хорошо проданные

местным театрам) балагурная поэма «Провинциальный подьячий в Петербурге»,

водевили «Феоктист Онуфриевич Боб», «Вот что значит влюбиться в актрису»,

мелодрама «Материнское благословенье, или бедность и честь», повесть о мелких

петербургских чиновниках «Макар Осипович Случайный» и другие.

Но наибольшие деньги

Некрасову принесли не собственные сочинения, а издательская работа.

Сначала Некрасов начал

писать для самого популярного в те годы журнала «Отечественные записки», в 1844

году нашел постоянную работу в «Литературной газете». Бывая в типографиях и

книгоиздательских мастерских, Некрасов и сам решил заняться издательской

работой. В голову ему пришла отличная коммерческая идея: собирать и издавать

альманахи с участием знаменитых писателей, не платя им гонорары. Белинский, с

которым Некрасов в те годы сдружился, откровенно просил известных литераторов

подарить Некрасову для сборника повесть, рассказ или стихотворение, чтобы

помочь выбраться из стесненных финансовых обстоятельств.

В 1845 году свет увидел

сборник «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов под

редакциею Н. Некрасова».

Сборник сразу

задумывался как коммерческое предприятие, и продажам его способствовали

интересные маркетинговые ходы. Д.В. Григорович вспоминал: «Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во множестве

появляться небольшие книжки под общим названием «Физиологии»; каждая книжка

заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Некрасову, практический

ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь

в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга».

Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской

уличной и домашней жизни».

Издание книги

сопровождала активная рекламная кампания, поддерживаемая Белинским: в печати

Некрасов не менее шести раз рекомендовал эту книгу, упоминая о высоком качестве

бумаги, на которой был напечатан сборник, наличии картинок, а также о самой

теме, занимательной для публики – жизни Петербурга.

Кроме того, издатели

прибегли к некоторым хитростям: в рекламной кампании «Физиологии Петербурга» не

акцентировались черты, которые делали сборник потенциально привлекательным для

публики, «стоящим того, чтобы заплатить за него деньги». Прежде всего, в ней

почти отсутствовали упоминания литераторов, принимающих участие в сборнике.

Многие критики и

журналисты обругали сборник за «низость» тем, описанных в книге: жизни мелких

чиновников и даже дворников, местодействием многих произведений были углы и

подворотни Петербурга. Однако, шум в средствах массовой информации только помог

продажам.

Окрыленный успехом,

Некрасов затеял издание второго, «Петербургского сборника», куда вошли

произведения Герцена, Майкова, Тургенева, Достоевского, Белинского, и который

принес издателю 2 тысячи рублей (в сборнике впервые увидели свет «Бедные люди»

Достоевского).

Некрасову было всего 25

лет, но он уже почувствовал в себе силы быть издателем и редактором не только

сборников, но и ежемесячного журнала. Организовать свое издание было сложно –

на это требовалось разрешение самого императора, и Некрасов решил арендовать

один из уже существующих журналов – «Современник» (И какой! Начатый издаваться

еще самим Пушкиным). Аренда журнала была недешевой, однако Некрасову помог

верный помощник и друг, супруг любовницы Некрасова, Авдотьи Панаевой, Иван

Панаев, давший для этого предприятия 25 тысяч рублей (сам Некрасов вложил только

5 тысяч).

В 1847 году журнал,

который теперь на обложке имел надпись: «литературный журнал, издаваемый с 1847

года И. Панаевым и Н. Некрасовым под редакциею А. Никитенко», имел всего 200

подписчиков.

«Арендаторы» сделали

цену за журнал ниже, чем та, что была назначена за главного конкурента –

«Отечественные записки», а также активно рекламировали свой журнал в газетах и

других журналах. Кроме того, у журнала были бесплатные приложения (так, к

первому номеру прилагалась отдельной книжечкой повесть Герцена «Кто виноват?»).

Это сработало. За год количество подписчиков журнала увеличилось с двух сотен

человек до двух тысяч.

Основная тяжесть работы

легла на плечи Некрасова. Для каждого номера ему приходилось прочитывать по 12

тысяч рукописных страниц и править до ста страниц корректуры. Он не только

вносил правки, но вынужден был также и переписывать некоторые тексты, не

прошедшие цензуру.

Некрасов, как и

Белинский, стал успешным открывателем новых талантов. На страницах журнала

«Современник» нашли свою славу и признание Иван Тургенев, Иван Гончаров,

Александр Герцен, Николай Огарев, Дмитрий Григорович. В журнале публиковались

Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Николай Некрасов

ввел в русскую литературу Федора Достоевского и Льва Толстого. Также в журнале

печатались Николай Чернышевский и Николай Добролюбов, которые вскоре стали

идейными руководителями «Современника».

Однако за оглушительным

успехом последовали годы «мрачного семилетия»: правительство, напуганное

французской революцией, усилило цензуру. Каждую статью и повесть приходилось

переписывать по несколько раз. По словам самого Некрасова, журналы стали

«скучны и пошлы до крайности». Через два года у журнала осталось всего 700

подписчиков (хоть это и было на 200 человек больше, чем у конкурирующих

«Отечественных записок», вряд ли это радовало издателей).

И журнал погряз бы в

долгах типографии, некоторым авторам, магазинам, продающим расходные материалы,

если бы Некрасов не увлекся карточными играми.

Как уже говорилось выше,

карточные игры были проклятием семьи Некрасовых, из-за которого они растратили

все состояние. Страсть к игре в карты была наследственной в дворянском роду

Некрасовых, начиная с предка Николая Алексеевича – Якова Ивановича, «несметно

богатого» рязанского помещика, который довольно быстро лишился своего

богатства. В результате страсти к игре его сыну Алексею досталось уже одно

только рязанское имение. Женившись, он получил в качестве приданого село

Грешнево. Но уже его сын, Сергей Алексеевич, заложив ярославское Грешнево,

лишился и его. Алексею Сергеевичу, отцу Некрасова, тратить уже было нечего. И

только Николаю Алексеевичу удалось переломить судьбу, превратить страсть к игре

в источник дохода.

Секрет его успеха был

довольно прост. Во-первых, Некрасов играл не в азартные, а в коммерческие игры,

выигрыш в которых зависел не только от удачи, но и от умения игрока. Во-вторых,

играл он только в санкт-петербургском Английском клубе, то есть в кругу людей

очень состоятельных, среди которых были первые сановники империи. Эти люди не

были ориентированы на выигрыш, они садились за карточный стол только ради

приятного времяпровождения; проигрыш даже очень значительной суммы не был для

них трагедией. Самым большим единичным выигрышем Некрасова были 83 тысячи

рублей. Один только будущий министр финансов Александр Абаза проиграл Некрасову

в общей сложности более миллиона франков.

Благодаря такому

источнику дохода Некрасову удалось сколотить небольшой капитал и вернуть

Грешнево для отца, также купил на выигранные деньги Некрасов и собственное

поместье Карабиху. Часть выигранных денег шла на расходы, связанные с изданием

журнала «Современник».

О необычайных успехах

Некрасова в игре и его любви к карточным выигрышам ходили анекдоты. Например:

Однажды познакомиться со

знаменитым поэтом пришел провинциальный купец, приехавший в столицу продавать

лес. Знакомство это дорого обошлось простаку. Спустя несколько дней Белинский

поинтересовался у Некрасова:

– Что, хороша ли была

игра?

– Да он у меня восемь

тысяч украл! – с гневом воскликнул Некрасов.

– Как украл? Ведь вы его

обчистили!

– Да, обчистил… Он

умудрился в другой дом пойти и там еще восемь тысяч проиграл – не мне! Не мне!

Кстати, игра в карты

было выгодна еще и потому, что занятие это давало возможность редактору

«Современника» общаться с министрами, чиновниками, генералами и аристократами,

договариваясь о лучших условиях для издания журнала. Дало это возможность и

выплачивать деньги цензорам, позволяя журналу развиваться даже в годы «мрачного

семилетия».

С приходом же к власти

Александра II и ослаблением цензуры у журнала резко возросла конкуренция. В

этих условиях Некрасову приходилось идти на хитрости: например, четырем

авторам, приносившим журналу наибольшую популярность – И. С. Тургеневу, Л. Н.

Толстому, А. Н. Островскому и Д. В. Григоровичу – Некрасов предложил

участвовать в дивидендах, выплачивая им не только гонорар за произведения, но и

часть от дохода, который приносил журнал. В обмен квартет обязался не

публиковаться в других изданиях.

К 1860 году у

«Современника» было 6600 подписчиков.

К слову, Некрасов

активно публиковался в издаваемом им журнале. Самые известные его

стихотворения, написанные уже не ради получения дохода, а исходящие от души,

увидели свет на страницах «Современника»: например, «Поэт и гражданин» было

написано и опубликовано в 1856 году, «Размышления у парадного подъезда» в 1858.

В июне 1862 года

«Современник» был приостановлен на восемь месяцев «за вредное направление», а

через четыре года и вовсе закрыт, как рассадник революционных идей.

Однако Некрасов и здесь

сумел всех поразить – оправившись от закрытия «Современника», в 1867 году

Николай Алексеевич арендовал на этот раз своего давнего и многолетнего

конкурента – «Отечественные записки» Краевского.

«Эта комбинация казалась нам чудовищной, неестественной, невозможной,

– вспоминал М. А. Антонович, бывший сотрудник «Современника». – Соединяются два полюса, два отъявленных

врага, личных и литературных, два журнальных соперника, два ожесточенных

конкурента».

Журнал, пришедший на тот

момент в упадок, быстро обрел популярность, количество его подписчиков,

сократившееся в эти годы до 3 тысяч, быстро выросло до 6 тысяч человек.

И все эти годы часть

личных денег (по большей части полученных игрой в карты) раздавалась Некрасовым

нуждающимся журналистам и писателям без каких-либо расписок и надежд на

возвращение.

За привычку роскошно

жить, богато одеваться, давать дорогие обеды, покупать и продавать имения,

тратить огромные деньги на охоту, многие критиковали «крестьянского поэта» как

при жизни, так и после его смерти.

А.М. Скабичевский писал:

«Помилуйте, поэт музы гнева и печали,

певец народного горя, глашатай мук и стонов всех обездоленных – и вдруг большую

часть жизни был окружен полным комфортом и почти роскошью, сладко ел и пил,

играл в карты…».

Однако И.А. Панаев,

родственник друга Некрасова Ивана Панаева и многолетний соратник Николая

Алексеевича по «Современнику», в своих воспоминаниях писал: «Много почитаемых и уважаемых людей играют в

карты, и это не мешает им быть почитаемыми и уважаемыми в обществе. Клевета не

касается их имени. По крайней мере, деньги, выигранные Некрасовым у людей,

которым ничего не стоило проиграть, были им употребляемы уже гораздо лучше, чем

деньги, выигранные другими. На деньги Некрасова много поддерживалось неимущих

людей, много развилось талантов, много бедняков сделалось людьми».

Итак, Николай Некрасов,

выходец из обедневшей семьи, вынужденный в юности ночевать в приютах для

бездомных, смог разбогатеть. Не на своих стихах – тех, что шли от души, что

трогали всех современников, что сделали его героем в глазах революционно

настроенной молодежи, что ушли в народ и стали его частью. Стихи эти были

написаны уже богатым, ни в чем не нуждающимся человеком. Некрасов смог

разбогатеть благодаря своей смекалке, деловой хватке, предусмотрительности. Не

в последнюю очередь – хитрости и дальновидности в карточных играх (хитрости не

в плане жульничества, разумеется, то была хитрость не преступная, но

стратегическая).

Некрасов, владея

несколькими имениями, никогда не держал крепостных, своим слугам выплачивал

большое жалование, обеспечил множество рабочих мест в своих журналах, вывел в

большую литературу многих, тогда еще никому не известных писателей, щедро

одалживал деньги нуждающимся и не просил возврата. В конце концов, именно он

показал русскому поэту, что можно писать свои произведения не только для души,

но и за хорошие деньги.

Похороны Некрасова стали

первым случаем всенародной отдачи дани последнего уважения писателю. Провожать

поэта в последний путь пришли тысячи человек. Молодежь даже не дала говорить

выступавшему на похоронах Достоевскому, который отвел Некрасову (с некоторыми

оговорками) третье место в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова, прервав

его криками: «Да выше, выше Пушкина!».

Использованные

источники:

1. Зубкова, А. Этот

загадочный Некрасов / Алла Зубкова // Смена. – 2015. – № 12. – С. 18-31.

2. Макеев, М. Николай

Некрасов: поэт и предприниматель / М. Макеев. – Москва, 2008. – 235 с.

3. Осипов, Ю. Н. А. Некрасов. «Двуликий, но не

двуличный» / Юрий Осипов // Смена. – 2018. – № 6. – С. 4-19.

4. Сазанович, Е. Николай

Алексеевич Некрасов. «Поэт и гражданин» / Елена Сазанович // Юность. – 2015. –

№ 4. – С. 69-71

5. https://www.kommersant.ru/doc/4443154

Если вы знаете хотя бы

два псевдонима, которыми пользовался Некрасов в своей работе, уверены в том, из

какого произведения строки «Есть женщины в русских селеньях», помните, кто из

поэтов серебряного века отзывался о Николае Алексеевиче: «он и в карты, он и в

стих, и так неплох на вид», предлагаем вам попробовать свои силы в викторине по

жизни и творчеству Николая Некрасова.

Читайте также

Некрасов-лирик

Всероссийский Некрасовский праздник поэзии

Ольга Сустретова, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина

Биография

Николай Некрасов – прародитель новой литературной речи, которую современники в начале 20 века успешно воссоздали и усовершенствовали.

Революция Николая Алексеевича шла сразу по двум направлениям: содержательному (писатель затрагивал в произведениях темы, о которых не принято было говорить даже в прозе) и метрическому (поэзия, зажатая в ямб и хорей, благодаря ему получила богатейший арсенал трехстопных размеров).

Русская литература, как и русская общественная жизнь, вплоть до конца 60-х годов развивалась в рамках дихотомии. Некрасов в своем творчестве раздвигал границы сознания, объясняя людям то, что на один и тот же вопрос есть как минимум три точки зрения.

Детство и юность

Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года в Подольской губернии, где квартировал 36-й егерский пехотный полк, в котором его отец служил капитаном.

Глава семейства Алексей Сергеевич был деспотом, гордившимся своим дворянским происхождением. Заядлый картежник не интересовался ни поэзией, ни прозой. Психически неуравновешенный мужчина был хорош только в двух вещах – охоте и рукоприкладстве. Несмотря на то, что Алексею были чужды интеллектуальные запросы, именно в библиотеке отца юный Некрасов прочитал запрещенную в то время оду А.С. Пушкина «Вольность».

Мать Елена Алексеевна была полной противоположностью супруга. Нежная с тонкой душевной организацией барышня все время музицировала и читала. В иллюзорном мире книг она спасалась от суровых будничных реалий. Впоследствии этой «святой» женщине Некрасов посвятит поэму «Мать» и «Рыцарь на час».

Некрасов был не единственным ребенком. В тяжелой обстановке зверских расправ отца над крестьянами, бурных оргий Алексея Сергеевича с крепостными любовницами и жестокого отношения к «затворнице» жене росло еще 13 детей.

В 1832 году Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошел только до 5 класса. Отец всегда хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным. В 1838 году 17-летний Николай отправился в Санкт-Петербург для определения в дворянский полк.

В культурной столице юноша повстречал своего земляка – Андрея Глушицкого, который рассказал поэту о прелестях учебы в высшем учебном заведении. Воодушевленный Некрасов, вопреки наставлениям отца, решает поступить на филологический факультет Петербургского университета. Однако амбициозный парень заваливает вступительный экзамен и зарабатывает статус вольнослушателя (1831-1841 года).

Будучи студентом, Николай Некрасов терпел страшную нужду. Оставшись без материального обеспечения, он ночевал в подворотнях и подвалах, а полноценный обед видел только во снах. Ужасные лишения не только подготовили будущего литератора к взрослой жизни, но и закалили его характер.

Литература

Первым сборником стихов юного Некрасова стали «Мечты и звуки». Книга была подготовлена в 1839 году, но Некрасов не спешил публиковать свое «детище». Литератор сомневался в поэтической зрелости своих стихов и искал строгого советчика.

Имея на руках корректуру, начинающий писатель попросил основоположника романтизма В.А. Жуковского ознакомиться с ней. Василий Андреевич посоветовал не печатать книгу под своим именем, объяснив это тем, что в дальнейшем Некрасов напишет великие произведения, и за этот «непрофессионализм» Николаю Алексеевичу будет стыдно.

В итоге сборник вышел в свет под псевдонимом Н.Н. Этот сборник не имел успеха у публики, и после критики Виссариона Григорьевича Белинского в литературном журнале «Отечественные записки» был уничтожен лично Некрасовым.

Совместно с писателем Иваном Ивановичем Панаевым на взятые взаймы деньги зимой 1846 года поэт арендовал «Современник». В издании публиковались передовые литераторы и все те, кто ненавидел крепостное право. В январе 1847 года состоялся первый выпуск обновленного «Современника». В 1862-ом правительство приостановило работу неугодного высшим чинам журнала, а в 1866 году закрыло его вовсе.

В 1868-ом Николай Алексеевич купил права на «Отечественные записки». Там классик публиковался все последующие годы недолгой жизни.

Среди великого множества произведений литератора особенно выделялись поэмы «Русские женщины» (1873 год), «Мороз, Красный Нос» (1863 год), «Крестьянские дети» (1861 год), «На Волге» (1860 год) и стихотворения «Дед Мазай и зайцы» (1870 год), «Мужичок с ноготок» (1861 год), «Зеленый шум» (1862-1863 годf), «Внимая ужасам войны» (1855 год).

Личная жизнь

Несмотря на успешную литературную политику и фантастический объем информации, который писатель ежемесячно выдавал (больше 40 печатных листов корректур) и перерабатывал, Некрасов был крайне несчастным человеком.

Внезапные приступы апатии, когда поэт неделями ни с кем не контактировал, и многоночные «картежные баталии» делали обустройство личной жизни практически невозможным.

В 1842 году на поэтическом вечере Николай Алексеевич знакомится с супругой писателя Ивана Панаева – Авдотьей. Женщина была хороша собой, имела незаурядный ум и великолепные ораторские способности. Будучи хозяйкой литературного салона, она вокруг себя постоянно «собирала» именитых деятелей литературы (Чернышевского, Тургенева, Белинского).

Несмотря на то, что Иван Панаев был заядлым повесой, и любая женщина была бы рада избавиться от такого горе-мужа, Некрасову пришлось приложить немалые усилия, дабы заслужить расположение обворожительной барышни. Достоверно известно, что в красавицу был влюблен и Федор Достоевский, однако взаимности добиться ему не удалось.

Поначалу своенравная женщина отвергла ухаживания 26-летнего Некрасова, отчего тот едва не покончил с собой. Но во время совместной поездки в Казанскую губернию обаятельная брюнетка и подающий надежды писатель все же признались друг другу в чувствах. По возвращении они на пару с законным мужем Авдотьи стали жить гражданским браком в квартире Панаевых.

Тройственный союз просуществовал 16 лет. Все это действие вызывало порицание со стороны общественности – про Некрасова говорили, что он живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще и закатывает сцены ревности законному мужу.

Несмотря на злословие и непонимание, Некрасов и Панаева были счастливы. В тандеме возлюбленные пишут стихотворный цикл, именуя его «Панаевским». Биографические элементы и диалог то с сердцем, то с рассудком, вопреки расхожему мнению, делают произведения в этом сборнике абсолютно не похожими на «Денисьевский цикл» Федора Тютчева.

Также в соавторстве Некрасова и Станицкого (псевдоним Авдотьи Яковлевны) рождаются романы «Три страны света» (1848-1849 год) и «Мертвое озеро» (1851 год).

В 1849 году муза именитого поэта родила ему сына. Однако «наследник талантов» писателя прожил всего пару часов. Через шесть лет барышня вновь рождает на свет мальчика. Ребенок был крайне слаб и по истечении четырех месяцев скончался. На почве невозможности иметь детей в паре Некрасова и Панаевой начинаются ссоры. Некогда гармоничная пара более не может найти «общих точек соприкосновения».

В 1862 году умирает законный муж Авдотьи – Иван Панаев. Вскоре женщина осознает, что Николай Алексеевич – герой не ее романа, и уходит от поэта. Достоверно известно, что в завещании писателя есть упоминание о «любви всей его жизни».

В заграничной поездке в 1864 году Некрасов на протяжении 3 месяцев жил в апартаментах со своими спутницами – родной сестрой Анной Алексеевной и француженкой Селиной Лефрен, с которой он познакомился еще в Петербурге в 1863-ем.

Селина была актрисой французской труппы, выступавшей в Михайловском театре, и из-за своего легко нрава не воспринимала всерьез отношения с поэтом. Летом 1866 года Лефрен провела в Карабихе, а весной 1867-го вновь отправилась заграницу с Некрасовым. Однако на этот раз роковая красавица в Россию больше не вернулась. Это не прервало их отношений – в 1869 году пара встретилась в Париже и весь август провела у моря в Диеппе. В предсмертном завещании писатель упомянул и ее.

В 48-летнем возрасте Некрасов познакомился с простодушной 19- летней деревенской девушкой Феклой Анисимовной Викторовой. И хоть барышня не имела выдающихся внешних данных и была крайне скромна, мэтру литературного слова она сразу приглянулась. Для Феклы поэт стал мужчиной всей ее жизни. Он не только открыл женщине превратности любви, но и показал мир.

Пять счастливых лет прожили вместе Некрасов и его юная подруга. Их история любви напоминала сюжет пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Уроки французского, российской грамматики, вокала и игры на рояле преобразовали гражданскую жену литератора настолько, что вместо чересчур простонародного имени поэт стал величать ее Зинаидой Николаевной, дав отчество от своего имени.

Поэт испытывал к Фекле самые нежные чувства, но на протяжении всей жизни тосковал как по беззаботной француженке Селине Лефрен, с которой у него был роман заграницей, так и по строптивице Авдотье Яковлевне.

Смерть

Последние годы жизни великого писателя были преисполнены агонии. «Билет в один конец» публицист приобрел еще в начале 1875 года, когда тяжело заболел.

Не особо заботившийся о здоровье классик обратился к врачу только в декабре 1876 года после того, как дела его стали совсем худы. Осмотр проводил работавший тогда в Медико-хирургической академии профессор Николай Склифосовский. При пальцевом исследовании прямой кишки он отчетливо определил новообразование величиной с яблоко. Об опухоли именитый хирург немедленно сообщил как Некрасову, так и ассистентам, дабы коллегиально решить, что делать дальше.

Хотя Николай Алексеевич понимал, что серьезно болен, он до последнего отказывался от увеличения дозы опиума. Уже немолодой писатель боялся потерять работоспособность и стать обузой для семьи. Достоверно известно, что в дни ремиссии Некрасов продолжал писать стихотворения и дописывал четвертую часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо». На просторах интернета и по сей день можно найти фотографии, где «порабощенный болезнью» классик лежит на кровати вместе с листком бумаги и вдумчиво смотрит вдаль.

Применявшееся лечение теряло эффективность, и в 1877 году отчаявшийся поэт обратился за помощью к хирургу Е.И. Богдановскому. Сестра писателя, прознав о хирургическом вмешательстве, написала в Вену письмо. В нем женщина слезно просила именитого профессора Теодора Бильроту приехать в Петербург и прооперировать горячо любимого брата. 5 апреля пришло согласие. За работу близкий друг Иоганна Брамса запросил 15 тысяч прусских марок. Готовясь к приезду хирурга, Н.А. Некрасов занял у брата Федора необходимую сумму денег.

Лечащим врачам пришлось согласиться с принятым решением и ожидать приезда коллеги. Профессор Т. Бильрот прибыл в Петербург 11 апреля 1877 года. Светилу медицины немедленно ознакомили с историей болезни классика. 12 апреля Теодор произвел осмотр Некрасова и назначил операцию на вечер этого же дня. Надежды семьи и друзей не оправдались: мучительная операция ни к чему не привела.

Весть о смертельной болезни поэта в мгновение ока разнеслась по стране. Люди со всех концов России посылали Николаю Алексеевичу письма и телеграммы. Несмотря на страшные мучения, именитый деятель литературы продолжал вести переписки с небезразличными гражданами вплоть до полного паралича конечностей.

В написанной за это время книге «Последние песни» литературный деятель подводил итоги, проводя незримую черту между жизнью и творчеством. Произведения, вошедшие в сборник – литературная исповедь человека, который предчувствует скорую кончину.

В декабре состояние публициста резко ухудшилось: наряду с усилением общей слабости и исхуданием, появились постоянно нарастающие боли в ягодичной зоне, озноб, припухлость на задней поверхности бедра и отеки на ногах. Помимо прочего из прямой кишки стал выделяться зловонный гной.

Перед смертью Некрасов решил узаконить отношения с Зинаидой. У больного не было сил ехать в церковь, и венчание состоялось на дому. 14 декабря наблюдавший больного Н.А. Белоголовый определил полный паралич правой половины тела и предупредил родных о том, что с каждым днем состояние будет прогрессивно ухудшаться.

26 декабря Николай Алексеевич поочередно подозвал к себе жену, сестру и сиделку. Каждой из них он сказал едва различимое «прощайте». Вскоре сознание покинуло его, и вечером 27 декабря (8 января 1878 г. по новому стилю) именитый публицист скончался.

30 декабря, несмотря на сильный мороз, многотысячная толпа провожала поэта «в последний пусть» от дома на Литейном проспекте до места вечного его успокоения – кладбища Новодевичьего монастыря.

В прощальной речи Достоевский удостоил Некрасова третьим местом в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова. Толпа прервала писателя криками «Да выше, выше Пушкина!»

Сразу после похорон Зинаида Николаевна обратилась к настоятельнице монастыря с просьбой продать ей место рядом с могилой мужа для своего будущего захоронения.

Библиография

- «Актер» (пьеса, 1841 год)

- «Забракованные» (пьеса, 1859 год)

- «Чиновник» (пьеса, 1844 год)

- «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» (пьеса, 1841 год)

- «Юность Ломоносова» (драматическая фантазия в стихах одном действии с эпилогом, 1840 год)

- «Современники» (поэма, 1875 год)

- «Тишина» (поэма, 1857 год)

- «Дедушка» (поэма, 1870 год)

- «Кабинет восковых фигур» (поэма, 1956 год)

- «Кому на Руси жить хорошо» (поэма, 1863-1876 год)

- «Коробейники» (поэма, 1861 год)

- «Недавнее время» (поэма, 1871 год)

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

200 лет назад, 28 ноября 1821 года, родился Николай Алексеевич Некрасов – поэт, журналист, волжанин, предприимчивый литературных дел мастер, заядлый охотник, отменный картёжник, стайер четырех мастей, предпочитавший замысловатые коммерческие игры вроде преферанса. А кроме того – любимец вольнодумных студентов и постоянная мишень для ханжей, которые не могли перенести, что поэт одновременно сочувствует крестьянам и не стремится в аскеты. Они не понимали, что упрекать Некрасова в разгуле, в расчетливости – дело зряшнее. Он сам себя за это не раз высек – и гораздо талантливее критиков.

Некрасов – это тот самый, который написал про деда Мазая, про Мороза-воеводу, про двенадцать разбойников и про барина, который «нас рассудит». Самый непоэтичный поэт, пустивший под откос послепушкинскую гладкопись. Вспомним некоторые лучшие его вещицы.

На реке, на Свири…

Думаю, никто из поэтов того, да и позднейшего, времени, так не исходил и не познал свою страну – от трущоб до аристократических усадеб, от глухих охотничьих мест до приватных картежных компаний, в которых состояли первые люди империи. Этот замес, в котором сочеталось несочетаемое, и стал его лейтмотивом в поэзии. Да и сегодня понять Россию, отринув Некрасова, затруднительно.

- На реке на Свири

- Рыба, как в Сибири,

- Окуни, лини

- Средней долины.

- На реке же Лене

- Хуже, чем на Оби:

- Ноги по колени

- Отморозил обе,

- А прибыв в Ирбит,

- Дядей был прибит…

Это из путаной, но удивительной поэмы «Современники». Неплохо? И он не просто находит эффектную рифму для коротких строчек, всё это с Некрасовым бывало. Не был он оранжерейным цветком.

Хорошо известна исповедь Некрасова:

- Каких преград не встретил мимоходом

- С своей угрюмой музой на пути?..

- За каплю крови, общую с народом,

- И малый труд в заслугу мне сочти!

- Не торговал я лирой, но, бывало,

- Когда грозил неумолимый рок,

- У лиры звук неверный исторгала

- Моя рука… Давно я одинок;

- Вначале шел я с дружною семьею,

- Но где они, друзья мои, теперь?

- Одни давно рассталися со мною,

- Перед другими сам я запер дверь…

Неверные звуки бывали. Нам ли быть ему судьями? Что он имел в виду, в чем каялся? Хрестоматийный ответ – в «муравьевской» оде, когда, как считается, неискренне, он прочитал здравицу усмирителю Литвы. Думаю, всё куда сложнее. Иногда тенденции, разжевывания мыслей, которые легко заменить публицистической статьей, становились для него важнее поэтической точности. Впрочем, этот грех свойствен всем многопишущим поэтам, не чуждым политики – от Державина до наших современников.

Пожалуй, именно он стал произносить слово «народ» с возвышенным пафосом. И уж это как раз не конъюнктура! Тридцать лет назад его вроде бы отменили. А зря. Не худшая гражданская религия – трепет перед народностью. Гораздо лучше преклонения перед «генералами Топтыгиными». «Капля крови, общая с народом…» — это дорогого стоит.

Между прочим, деньги – миллионное состояние – не упали на него с неба. С отцом он конфликтовал, несмотря на благородное происхождение, никакого содержания смолоду не получил, зарабатывал литературной поденщиной и картами. И круг его дел становился всё крупнее. Позже он пожаловался на это в известных стихах:

- Праздник жизни — молодости годы —

- Я убил под тяжестью труда

- И поэтом, баловнем свободы,

- Другом лени — не был никогда.

Кто отмахивается от него из-за политических разногласий – только себя обкрадывает.

От почти дилетантской поэзии, место которой в календарях и на газетных страницах, он пришёл к мастерству, открывшему тайны стиха для поэтов хороших и разных, как минимум, на полвека вперед.

В какой-то момент некрасовских эпигонов стало так много, что это бросило тень и на оригинал. Но если от Некрасова и отталкивались, его очень даже учитывали. Он утвердил право на стихи для огромных речевых пластов, которые до него казались бюрократическим сухостоем – а такие поэты даже в самой отборной, тоненькой антологии наперечёт. И выбрать десять любимых вещиц Некрасова непросто. Он разнообразен, необыкновенно порывист и силен. А уж как умел разрушать собственные штампы, уходить от себя привычного, куда мысль поведет. Достаточно перечитать «Кому на Руси жить хорошо» — эту первую симфонию в стихах. А как он умел в нескольких строках набросать судьбу человека! В эпосе Некрасов был сильнее, чем в лирике. В этом жанре ему не раз удавалось выстраивать изящные здания из неподъемных монолитов. Не всё завершено – но это уж, как водится. А что ему точно никогда не изменяло – это сарказм, по силе не уступавший пушкинскому. Отчасти самоедский.

Аммирал-вдовец

Cтранно, что не написан приключенческий роман о Некрасове, не снят кинофильм. А, может быть, это как раз закономерно: всё – в его стихах, изданы и прокомментированы они дотошно. Зато ему служили исследователи – например, Корней Чуковский, который, кроме прочего, упрашивал современников ответить на анкету о Некрасове, в которой был вопрос «Какие стихи Некрасова любите Вы больше всего?». Называли «Власа», «Арину, мать солдатскую», «Внимая ужасам войны», «Рыцаря на час»… Макс Волошин назвал «Аммирала-вдовца» из «Кому на Руси жить хорошо» — и, по-моему, эту народную вещицу стоит напомнить:

- Аммирал-вдовец по морям ходил,

- По морям ходил, корабли водил,

- Под Ачаковым бился с туркою,

- Наносил ему поражение,

- И дала ему государыня

- Восемь тысяч душ в награждение.

- В той ли вотчине припеваючи

- Доживает век аммирал-вдовец,

- И вручает он, умираючи,

- Глебу-старосте золотой ларец.

- «Гой, ты, староста! Береги ларец!

- Воля в нем моя сохраняется:

- Из цепей-крепей на свободушку

- Восемь тысяч душ отпускается!»

- Аммирал-вдовец на столе лежит…

- Дальний родственник хоронить катит.

- Схоронил, забыл! Кличет старосту

- И заводит с ним речь окольную;

- Всё повыведал, насулил ему

- Горы золота, выдал вольную…

- Глеб — он жаден был — соблазняется:

- Завещание сожигается!

- На десятки лет, до недавних дней

- Восемь тысяч душ закрепил злодей,

- С родом, с племенем; что народу-то!

- Что народу-то! С камнем в воду-то!

- Всё прощает бог, а Иудин грех

- Не прощается.

- Ой, мужик! мужик! ты грешнее всех,

- И за то тебе вечно маяться!

Страшновато, до сих пор читать страшновато – хотя уж мы-то ко всему привычны. И сочувствие Некрасова к мужику непритворно. Его судьбу он знал не по чьим-то прокламациям. И, между прочим, быстрого выхода из тупика не видел и не предлагал. Но верил в человека и в силу слова.

Шампанское с квасом

Вот «Недавнее время» (1871) — полузабытая первоклассная поэма, картина жизни, немного шаржированная, но не без сердечной боли.

- В Петербурге шампанское с квасом

- Попивали из древних ковшей,

- А в Москве восхваляли с экстазом

- Допетровский порядок вещей,

- Но, живя за границей, владели

- Очень плохо родным языком,

- И понятья они не имели

- О славянском призваньи своем.

- Я однажды смеялся до колик,

- Слыша, как князь говорил:

- «Я, душа моя, славянофил».

- -«А религия ваша?» — «Католик».

- Не задеты ничем за живое,

- Всякий спор мы бросали легко,

- Вот за картами,- дело другое!-

- Волновались мы тут глубоко.

Таковы-то теперь разговоры…

А «Крещенские морозы» из поэмы «О погоде»? И в этом повествовании Некрасов – мастер поэтических реприз:

- «Государь мой! куда вы бежите?»

- — В канцелярию; что за вопрос?

- Я не знаю вас! — «Трите же, трите

- Поскорей, бога ради, ваш нос!

- Побелел!» — А! весьма благодарен! —

- «Ну, а мой-то?» — Да ваш лучезарен! —

- «То-то! принял я меры…» — Чего-с? —

- «Ничего. Пейте водку в морозы —

- Сбережете наверно ваш нос,

- На щеках же появятся розы!»…

- «Побранился с супругой своею

- После ужина Нестор Фомич,

- Ухватил за короткую шею

- И прихлопнул его паралич!

- Генерал Федор Карлыч фон Штубе,

- Десятипудовой генерал,

- Скушал четверть телятины в клубе,

- Крикнул „пас!“ — и со стула не встал!»

- Таковы-то теперь разговоры,

- Что ни день, то плачевная весть.

- В клубах мрак и унынье; обжоры

- Поклялися не пить и не есть.

И он себя от этих обжор не отделял – и эта непосредственность в Некрасове очаровательна. Хотя, как говорил Александр Блок, «Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле».

Полна коробушка

Забыть это фольклорное отступление из поэмы «Кому на Руси…» невозможно. Незаёмный русский Бернс, золотое сечение народной поэзии, песня, из которой ни слова не выбросить. А поэма неразгаданная, притягательная. Ну, а эти строки почти всем известны:

- Вот и пала ночь туманная,

- Ждет удалый молодец.

- Чу, идет! — пришла желанная,

- Продает товар купец.

- Катя бережно торгуется,

- Всё боится передать.

- Парень с девицей целуется,

- Просит цену набавлять.

- Знает только ночь глубокая,

- Как поладили они.

- Распрямись ты, рожь высокая,

- Тайну свято сохрани!

Не менее известна – хотя бы в исполнении Некрасова – и песня «О двух великих грешниках» из той же поэмы:

- Было двенадцать разбойников,

- Был Кудеяр — атаман,

- Много разбойники пролили

- Крови честных христиан,

- Много богатства награбили,

- Жили в дремучем лесу,

- Вождь Кудеяр из-под Киева

- Вывез девицу-красу.

А потом:

- Совесть злодея осилила,

- Шайку свою распустил,

- Роздал на церкви имущество,

- Нож под ракитой зарыл.

Но все-таки однажды достал нож – и прирезал пана Глуховского, о котором слыхал «много жестокого, страшного». Образцовая баллада.

Странничек и Зеленый Шум

Его лучшие стихи – на грани исповеди и стилизации. «Песня убогого странника» — нет, это не только монолог выдуманного героя:

- Я лугами иду — ветер свищет в лугах:

- Холодно, странничек, холодно,

- Холодно, родименькой, холодно!

- Я лесами иду — звери воют в лесах:

- Голодно, странничек, голодно,

- Голодно, родименькой, голодно!

- Я хлебами иду — что вы тощи, хлеба?

- С холоду, странничек, с холоду,

- С холоду, родименькой, с холоду!

Некрасов понимал, что некоторые его стихи – даже лучшие, такие, как «Влас» или «Несжатая полоса» — несколько монотонны. Дыхание у него было длинное, Некрасов тяготел к многословным балладам, к поэмам, некоторые из которых остались незавершенными. И – стал разнообразить стих сочетанием разных размеров. Вот тут и проявилась музыкальность Некрасова, держащего в воображении десятки интонаций и мотивов. Эту линию всерьез продолжили только поэты ХХ века. Так появился и «Зеленый шум» (1863) – стихотворение, навеянное сложными народными распевами. Странное, неожиданное получилось стихотворение – как заклинание весны (кстати, его любил с восхищением цитировать Ленин):

- Идет-гудет Зеленый Шум,

- Зеленый Шум, весенний шум!

- Играючи, расходится

- Вдруг ветер верховой:

- Качнет кусты ольховые,

- Поднимет пыль цветочную,

- Как облако: все зелено,

- И воздух и вода!

- И Волга-матушка сама…

Не менее интересен Некрасов-бытописатель. До него только Пушкин (которого так часто числили антиподом Некрасова) так смело перемешивал «поэтическое» и «прозаическое» — в «Графе Нулине» или «Онегине». Некрасов впустил в стихи самую шершавую прозу – и получилось отменно.

А какова история успеха лихого русского буржуа – новая нота в поэзии, до сих пор никем не заглушенная. «Горе старого Наума»:

- Науму паточный завод

- И дворик постоялый

- Дают порядочный доход.

- Наум — неглупый малый…

- …Недалеко и Кострома.

- Наум живет — не тужит,

- И Волга-матушка сама

- Его карману служит.

- Питейный дом его стоит

- На самом «перекате»;

- Как лето Волгу обмелит

- К пустынной этой хате

- Тропа знакома бурлакам:

- Выходит много «чарки»…

- Здесь ходу нет большим судам;

- Здесь «паузятся» барки.

Действительно был такой купец – Никита Понизовкин, фантастически разбогатевший сын крепостного. Он перерабатывал картофель на крахмал, построил несколько фабрик, был скуповат и суховат. А потом загадочно исчез, отправившись в Ярославль – вроде бы к докторам. Пропал, попал в руки разбойников, влюбился на старости лет? Всё может быть. И у Некрасова всё есть. И о Волге, и о старом Науме.

О деньгах он писал как никто. Со знанием дела:

- Грош у новейших господ

- Выше стыда и закона;

- Нынче тоскует лишь тот,

- Кто не украл миллиона.

- Бредит Америкой Русь,

- К ней тяготея сердечно…

- Шуйско-Ивановский гусь –

- Американец?.. Конечно!

- Что ни попало – тащат,

- «Наш идеал, – говорят, –

- Заатлантический брат:

- Бог его – тоже ведь доллар!..»

- Правда! но разница в том:

- Бог его – доллар, добытый трудом,

- А не украденный доллар!

Как долго в поэзию не пускали этой реальности. Некрасов познал ее и нашел точные слова, не говоря об интонациях.

Там вековая тишина…

Некрасов, как правило, беспокоен, тревожен. Идиллические мотивы – не для него. Но… Вот стихотворение 1857 года, которое принято связывать с обсуждением Великих реформ. Но здесь политику перевесило нечто более могущественное. Природа. Россия. И стихотворение скорее успокаивает, умиротворяет, чем поднимает на бой:

- В столицах шум, гремят витии,

- Кипит словесная война,

- А там, во глубине России, —

- Там вековая тишина.

- Лишь ветер не дает покою

- Вершинам придорожных ив,

- И выгибаются дугою,

- Целуясь с матерью землею,

- Колосья бесконечных нив…

Долго можно продолжать этот некрасовский свиток.

Просто попробуйте так же писать стихи, торговать литературой и играть в карты. То-то.