Особенности творчестваНачало поэтической деятельности

Сборник, состоящий из трёхсот стихотворений, треть из которых — переводные, ряд писем, да несколько статей – это творческий багаж Тютчева. Века проходят, а работы автора остаются востребованными и любимыми читателями.

Творческая судьба Ф.И.Тютчева была необычной. Довольно рано поэт начинает печатать свои стихотворения, но они долго остаются незамеченными. В девятнадцатом веке считалось, что его лирические монологи, внушённые картинами природы, были прекрасны. Но русская публика находила описания природы и в «Евгении Онегине», автор которого отзывался при этом на всё, что волновало современных читателей.

Так, бурный 1825 год вызвал у Тютчева два любопытных стихотворения. В одном, обращаясь к декабристам, он замечал:

«О жертвы мысли безрассудной, Вы уповали, может быть, Что станет вашей крови скудной, Чтоб вечный полюс растопить. Едва, дымясь, она сверкнула, На вековой громаде льдов; Зима железная дохнула — И не осталось и следов».

В другом стихотворении он говорит о том, как «грустно идти навстречу солнцу и движенью за новым племенем плести», как для него «пронзительны и дики сей шум, движенье, говор, крики младого пламенного дня».

«Ночь, ночь, о, где твои покровы, Твой тихий сумрак и роса?..»

Это писалось в то время, как Пушкин с ободряющим словом привета обращался «во глубину сибирских руд» и восклицал: «Да здравствует солнце, да скроется тьма».

Пройдут годы и только тогда современники разглядят несравненную словесную живопись Тютчева.

В 1836 году А.С.Пушкин основал новый журнал «Современник». С третьего тома в «Современнике» начали появляться стихотворения, в которых было столько оригинальности мысли и прелести изложения, что, казалось, только сам же издатель журнала мог быть их автором. Но под ними весьма чётко выставлены были буквы: «Ф.Т». Носили они одно общее название: «Стихотворения, присланные из Германии» (Тютчев тогда жил в Германии). Они и были из Германии, но не подлежало никакому сомнению, что автором их был русский: все они написаны были чистым и прекрасным языком и многие носили на себе живой отпечаток русского ума, русской души.

С 1841 года это имя уже не встречалось в «Современнике», в других журналах оно тоже не появлялось, и, можно сказать, с того времени оно вовсе исчезло из русской литературы. Между тем, стихотворения господина Ф.Т. принадлежали к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии.

Лишь в 1850 году фортуна улыбнулась — в журнале «Современник» Н.А.Некрасов лестно отозвался о русском поэте Тютчеве, и о нём заговорили в полный голос.

Федор Тютчев — биография

Федор Тютчев – знаменитый русский поэт, классик, произведения которого давно и прочно вошли в школьную программу. Он писал обо всем – о природе, о любви и дружбе, о политических событиях. Тютчева с полным правом можно назвать философом – в своих стихотворениях он не только любовался красотой русской природы, но и размышлял о законах природы, о бренности бытия. Поэт призывал своих читателей бережно относиться к каждому мгновению, ценить жизнь, уметь находить в ней радость. Он был уникальным представителем золотого века русской поэзии, подарившим нам целые сборники прекрасных стихов.

Детство

Федор Тютчев родился в селе Овстуг (Орловская губерния) 23 ноября 1803 года. Он был средним ребенком в семье. Старший брат Николай родился на два года раньше, сестра Дарья была на три года младше будущего поэта. Родители, Иван Николаевич и Екатерина Львовна, сумели создать крепкую, счастливую семью, в которой детям жилось очень хорошо и спокойно. Все представители этой стародворянской патриархальной семьи обладали высоким уровнем духовности. От своей матушки, к которой он был очень привязан, Федор унаследовал немало прекрасных качеств.

Средний сын Екатерины Львовны отличался тонкой душевной организацией, лиризмом, образным мышлением. В ранние годы родители не ограничивали его свободу, мальчик получал домашнее образование. Когда Федору было только четыре года, Тютчевы приняли на службу Николая Афанасьевича Хлопова. Этот человек, бывший крепостной, сумел выкупиться из зависимости, устроился на работу к благородным господам. Он должен был присматривать за маленьким Федей. Николай Афанасьевич был грамотным, благочестивым мужчиной. Господа уважали его, а для Федора он стал настоящим товарищем.

Именно Хлопов стал свидетелем пробуждения поэтического дара у маленького Тютчева. Мальчик вместе со своим наставником гулял в роще возле сельского кладбища. Он заметил в траве мертвую голубку и очень опечалился. Впечатлительный мальчик похоронил птицу, а после этого сочинил в честь нее эпитафию.

Когда Феде было семь лет, в их семье произошло приятное событие. Екатерина Львовна давно мечтала о просторном особняке в столице, куда можно было бы уезжать в холодное время года. Зимой 1810 года ее мечта осуществилась, Иван Николаевич приобрел хороший дом в Москве.

Маленькому Феде очень нравилась жизнь в Москве. Его поселили в уютной, светлой комнате, где будущий поэт с утра до вечера читал стихи Дмитриева, Жуковского и Державина.

Но через два года размеренная жизнь столичной знати была грубо нарушена. Причиной этому стала война 1812 года. Полчища Наполеона приближались к Москве. Семейство Тютчевых спешно покидает столицу, уезжает в Ярославль. После прекращения военных действий семья будущего поэта вернулась в свой московский особняк.

Еще в Ярославле родители решили, что для их детей настала пора серьезного учения. Нужно было подобрать хорошего педагога, который обучал бы ребят основам грамматики, арифметики, знакомил их с географией, иностранными языками. Выбор пал на С. Е. Раича, поэта и переводчика. Умный и внимательный наставник поддерживал интерес Федора к точным наукам, классическим языкам и стихосложению. Тютчев уже в раннем возрасте хорошо знал латынь, в 12 лет самостоятельно переводил на русский язык оды Горация.

С 14 лет будущий публицист стал посещать лекции А. Ф. Мерзлякова, знаменитого литературного критика. Профессор сразу обратил внимание на юного вольнослушателя, заметил его незаурядные способности. В феврале 1818 года на заседании Общества любителей Российской словесности именитый критик зачитал оду Тютчева «На новый 1816 год». В марте того же года молодого поэта приняли в члены Общества. В 1819 году было опубликовано стихотворение Федора Тютчева «Послание Горация к Меценату».

Осенью 1819 года молодой человек был зачислен в Московский университет. Он учился на факультете словесности, где близко познакомился с Михаилом Погодиным, Владимиром Одоевским, Степаном Шевыревым. Свое обучение в университете способный юноша окончил на три года раньше, был выпущен со степенью кандидата.

В начале февраля 1822 года вместе с отцом Федор отправляется в северную столицу. Через три недели юношу уже зачислили на службу в коллегию иностранных дел.

На службу восемнадцатилетний молодой человек выходит в чине губернского секретаря, а заканчивает ее тайным советником. Тютчев поселился в доме родственника, графа Остерман-Толстого. Влиятельный родственник через некоторое время выхлопотал юноше должность внештатного атташе русской дипломатической миссии в Баварии.

Литературная карьера

Оказавшись в столице Баварии, Тютчев исправно выполняет все свои служебные обязанности. Свободное время он тратит на изучение романтической поэзии, немецкой философии, занимается переводом произведений Гете и Шиллера. Федор Иванович пишет стихи, публикацией которых занимался российский журнал «Галатея» и альманах «Северная лира».

Федор Тютчев — Весенняя гроза Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной и шум нагорный — Все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.

Именно в Мюнхене он пишет свои самые знаменитые стихотворения. Возможно, так повлияла на поэта тоска по родине. Он написал «Весеннюю грозу» (1828), «Зима недаром злится» (1836), «Как океан объемлет шар земной» (1830), «Фонтан» (1836) и многие другие произведения. В 1836 году в журнале «Современник» были опубликованы сразу 16 стихотворений Тютчева. Их объединял заголовок – «Стихотворения, присланные из Германии». Так к поэту пришла слава.

В биографии Федора Ивановича большое значение имело его знакомство с Вацлавом Ганкой. Это случилось в 1841 году, деятель чешского национального возрождения оказал большое влияние на мировоззрение русского поэта. В публицистике Тютчева, его политической лирике после этого знакомства стали ярко проявляться идеи славянофильства.

В 1848 году Тютчев занял новую должность, стал старшим цензором. И хотя его стихотворения не публиковались, это не помешало Федору Ивановичу быть заметной фигурой в литературном обществе Санкт-Петербурга. Творчество Тютчева высоко ценил Некрасов, Фет считал его стихотворения яркими образцами «философской поэзии».

В 1854 году поэт опубликовал свой первый сборник стихов. В эту книгу вошли стихотворения разных периодов, старые и новые творения талантливого литератора.

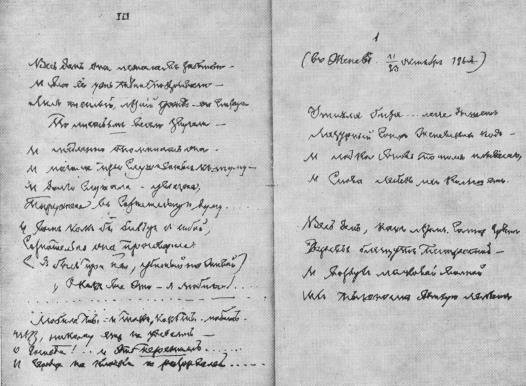

Поэзию последних лет Тютчев посвятил своей молодой возлюбленной, Елене Денисьевой. Эта женщина была настоящей Музой поэта.

Она скончалась в 1864 году, Тютчев очень тяжело переживал свою потерю. И только творчество помогало ему восстанавливать свои душевные силы.

Стихотворения «Денисьевского цикла» литературоведы называют верхом любовной лирики поэта. К ним относятся «Весь день она лежала в забытьи…», «О, этот юг, о, эта Ницца!..», «Есть в осени первоначальной…», и другие, лучшие произведения Тютчева.

После окончания Крымской войны новым министром иностранных дел назначили Александра Михайловича Горчакова. Этот яркий представитель российской политической элиты относился к Федору Ивановичу с большим почтением, он уважал Тютчева за его глубокий ум и прозорливость. Дружеские отношения с канцлером давали возможность Тютчеву оказывать влияние на российскую внешнюю политику.

Поэт оставался неизменным приверженцем славянофильских взглядов. Но после поражения в Крымской войне он в четверостишии «Умом Россию не понять…» (1866 год), призывает народ к иному, духовному объединению.

Федор Тютчев — Умом Россию не понять Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить.

Федор Иванович не считал себя профессиональным литератором, поэзия всегда была для него только средством для выражения мыслей и чувств. За всю свою жизнь он написал более 400 стихотворений. Юрий Лотман условно делит творческую биографию Тютчева на три периода. Согласно его исследованиям, до середины 1820 года поэт писал юношеские стихи, которые во многом были подражательными и близкими по стилю к поэзии XVIII века.

С середины 1820 по 1840 год Тютчев пишет оригинальные произведения, в которых чувствуется сплав русской оды, европейского романтизма и пантеизма. После наступает десятилетний перерыв (1840-1850). В последнем периоде, с 1850 по 1970 год, поэт напишет свой пронзительный «Денисьевский цикл» и множество политических стихотворений, кратких, емких, точных и необычайно талантливых.

Могут быть знакомы

Личная жизнь

Как и многие творческие люди, поэт черпал вдохновение в любви. Амурных похождений в его биографии было так много, что современники литератора слагали о них настоящие легенды. Красивый, умный, чувственный, прекрасно воспитанный стихотворец пользовался большим успехом у женщин.

Его первой любовью стала Амалия Лерхенфельд, внебрачная дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Невероятной красотой этой девушки восхищались многие мужчины, среди которых был Николай I, Пушкин, граф Бенкендорф. Амалия познакомилась с Тютчевым, когда ей было только 14 лет. Барышня сильно увлеклась поэтом, Федор тоже влюбился.

Но его материальное положение оставляло желать лучшего, и это не нравилось требовательной Амалии. Ее не устраивал воздыхатель, живущий на средства родителей. Амалия была довольно меркантильной особой, и вместо любви выбрала материальное благополучие. В 1825 году красавица вышла замуж за барона Крюндера. Такое вероломство стало большим ударом для Федора, он долго не мог прийти в себя.

Чтобы дело не дошло до дуэли, посланнику Воронцову-Дашкову пришлось прибегнуть к некоторой хитрости. Он отправил несостоявшегося жениха в отпуск, Тютчеву пришлось подчиниться начальнику. Эта печальная история навсегда оставила в нежной душе поэта незаживающую рану. Любовь, влюбленность была его естественным состоянием, без которого он просто не мог жить и творить.

Следующей избранницей поэта стала Элеонора Петерсон. Какое-то время поэт чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Его карьера складывалась удачно, начальство ценило умного и проницательного чиновника. Но так было недолго. В семье появились дети, три дочери рождались одна за другой. Расходы увеличивались, а жалованья не хватало. Через некоторое время Федор Иванович охладел к своей жене, стал проводить много времени с друзьями и дамами из высшего общества.

В 1833 году поэт познакомился на балу с баронессой Эрнестиной фон Пфеффель. Вскоре об этой паре громко заговорил весь литературный бомонд. Жена не могла смириться с таким положением дел, устраивала ссоры и скандалы. В пылу очередной ссоры женщина, доведенная до отчаянья, ударила себя кинжалом в грудь. Попытка самоубийства не удалась. Ранение оказалось не смертельным, но даже этот случай и общественное порицание не остановили Тютчева. Он продолжал встречаться с Эрнестиной.

В 1838 году супруга поэта, ставшая жертвой кораблекрушения, скончалась. Она испытала сильный стресс, пагубно отразившийся на ее здоровье. Тютчев стал вдовцом, и через положенный срок повел свою возлюбленную под венец. Судьба отомстила баронессе, поступив с ней по тому же сценарию. Счастье Эрнестины было недолгим, разрушительница семьи на себе испытала все муки ревности. Четырнадцать лет ей, родившей Тютчеву троих детей, пришлось делить своего законного супруга с его молодой любовницей, Еленой Денисьевой.

У Денисьевой тоже было трое детей, рожденных от Тютчева. Когда любовница скончалась, поэт завел новую пассию, ею стала Гортензия Лапп. Именно этой, последней возлюбленной, Тютчев завещал свою пенсию, которая по закону должна была принадлежать его вдове. У Гортензии было двое сыновей, рожденных от русского поэта.

Причина смерти

В последнее десятилетие своей жизни поэт перенес много тяжелых утрат, отразившихся на его здоровье. Сначала умерла Денисьева, затем ушли в мир иной матушка, брат, сын и дочь писателя. Всех этих людей он очень любил, их уход стал причиной его нездоровья.

Последовал инсульт, затем – второй удар, после которого Федор Иванович уже не оправился. Поэта похоронили в северной столице, на кладбище Новодевичьего монастыря.

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Детские годы Тютчева

Дворянский род Тютчевых был хорошо известен в России. Из этой семьи вышли многие государственные деятели, военные, посланники. Их уютное поместье называлось Овстуг, располагалось в тогдашней Орловской губернии, и именно там родился будущий дипломат и поэт. Это произошло 5 декабря 1803 года (или 5 декабря, если считать по старому стилю). Мать Екатерина Львовна происходила из графского рода Толстых. Отец Иван Николаевич был рачительным хозяином. В семье царили лад и любовь, но из шестерых детей до зрелых лет дожили всего трое — Федор, Николай и Дарья.

Раннее детство Федя провел в родительском имении, дома же получил начальное образование. Сначала к нему был приставлен дядька Николай Хлопов. Потом, когда семья переехала в Москву, педагогом Феди оказался известный переводчик Семен Егорович Раич. Он обучил своего воспитанника не только латинскому языку, но и стихосложению. Тютчев еще дома освоил и современные ему иностранные языки. На вопрос, во сколько лет он начал писать, Тютчев отвечал, что литературную деятельность начал как переводчик с латыни. “Оды” Горация он начал перекладывать на русский язык, когда ему было двенадцать лет. Привлекала его и русская классическая поэзия — от Ломоносова и Кантемира до Жуковского и Державина.

Университетские годы Тютчева

Четырнадцатилетнему Тютчеву было позволено посещать Московский университет как вольнослушателю – то есть он не должен был сдавать экзамены и не мог получить диплом, но мог присутствовать на лекциях. Обычно такие лекции слушали те, кто затем поступал в университет. Так поступил и Тютчев, только студентом он стал даже раньше положенного времени – зачисления еще не было, но его уже взяли. Это случилось в конце 1818 года, а год спустя его приняли в Общество любителей российской словесности.

Семья и карьера Тютчева

В 1821 году Тютчев успешно начал подниматься по служебной лестнице. Он хорошо окончил университет и выбрал дипломатическую службу. Его сразу же отправили в Германию. Правда, штатным сотрудником, дипломатической миссии он пока не имел. Зато эта поездка оказалась очень интересной в творческом и личном плане. Он познакомился с известным немецким поэтом Гейне и философом Шеллингом. Здесь же он знакомится и со своей будущей женой Элеонорой, которая происходила из немецкого графского рода Ботмеров. Они поженились в 1826 году. От этого брака родились три дочери. Союз не был продолжительным. В середине 30-х гг. Федор, Элеонора и их дети отправились морем в Италию, но на Балтике корабль потерпел крушение. Пассажиров спасли, но жена Тютчева после этой истории тяжело заболела и уже не смогла оправиться. Она умерла в 1838 году, и эта безвременная смерть очень сильно подействовала на поэта. После ночи, проведенной у ее гроба, Федор Иванович стал совершенно седым.

В это время он был уже известным поэтом – после того, как в “Современнике”, который издавал Пушкин, напечатали полтора десятка стихотворений, написанных в Мюнхене. Среди них были те, что потом стали классикой — “Весенняя гроза”, “Зима”, “О чем ты воешь, ветр ночной…”, “Листья”, а также переводы.

Второй брак

Несмотря на то, что Тютчев искренне любил свою первую жену, долго в одиночестве он не остался. Уже через год он женился вторично. Его избранницей стала Эрнестина Дернберг. Они познакомились раньше, когда у поэта еще была первая семья, на балу, и эту романтическую историю описывала в своей автобиографии сама Эрнестина. Якобы ее муж во время бала почувствовал себя плохо, уехал один и поручил свою супругу молодому русскому дворянину, а через несколько дней умер. Молодой русский дворянин исполнил пожелание умирающего. От этого брака родились двое сыновей, Дмитрий и Иван.

Положительный облик России

Дипломатическая карьера по объективным причинам в это время прервалась. Злые языки поговаривали, что поводом послужил известный скандал — легкомысленное поведение русского атташе. Будучи еще женатым человеком, он фактически создал вторую семью, за что на самом деле и был отправлен в Италию. Светские сплетники приводили и другие интересные факты из жизни поэта и его семьи. Как бы то ни было, карьера возобновилась только в 1843 году, после встречи Тютчева с Бенкендорфом — шефом знаменитого Третьего отделения.

Важно! Главным результатом этой встречи стал большой интерес Николая Первого к особе Тютчева и к тому, какие идеи он предлагал. Царь заинтересовался работой Тютчева, посвященной отношениям России и Германии. Статья вышла без подписи, однако такие вещи устанавливались легко.

В середине 40-х Федор Иванович вернулся в Петербург и снова начал работать в Министерстве иностранных дел.

Литературная деятельность Тютчева

Федор Иванович Тютчев сравнительно редко публиковал свои стихи. Зато довольно часто участвовал в дискуссиях и печатал другие произведения, главным образом публицистику, написанную по-французски. В начале 40-х гг. он увлекся идеей панславизма, чему предшествовало знакомство с одним из чешских общественных деятелей, Вацлавом Ганкой. В конце десятилетия, после революций во многих европейских странах, он задумал публицистический трактат “Россия и Запад”, но довести до конца эту работу ему было не суждено. Из-под его пера вышли также очерки политической жизни России. Стихотворения Тютчева, написанные в эти годы, разительно отличаются от более поздних. Это, скорее, зарифмованная публицистика, о чем говорят даже названия – “Современное”, “Гус на костре”. Вообще творчество его делят на три периода – ранний, средний и поздний. Средний период продолжался с 20-х до 50-х годов XIX века.

Поздний период творчества Тютчева

К середине 50-х стихов у Тютчева было много, однако лишь в 1854 году он решился на издание сборника. Это было самое полное прижизненное издание его лирики, где были опубликованы в том числе и ранние стихи. В это время на его жизненном пути появилась новая муза – Елена Денисьева. Любовная история получилась краткой, но стихов написано было немало. Фактически он снова жил на два дома. От союза с Денисьевой родилось трое детей. Вторая жена поэта Эрнестина прожила долгую жизнь и в конце концов простила мужа, но было это уже незадолго до его смерти. А в 50-60 гг. Тютчев посвящал стихи Денисьевой. Его возлюбленная скончалась в 1864 году, а перед этим долго и тяжело болела. Поэт не отходил от нее и написал об этом тяжелом периоде цикл стихов, которые получили название “Денисьевские”. Между тем, карьера его шла своим чередом. Если следовать хронологии, то в 1857 году стал действительным статским советником, а в 1865 — тайным советником, это были очень высокие чины в Табели о рангах.

Последние годы Тютчева

Смерть Денисьевой стала для Тютчева началом конца. Служебные дела его шли своим чередом, и он даже подружился с новым министром иностранных дел, который был назначен на этот пост после Крымской войны. Это был князь Александр Горчаков, соученик Пушкина по Царскосельскому лицею. Горчаков был тонким ценителем литературы. Уважал он Тютчева и как умного человека и талантливого дипломата. Однако личная жизнь пошла кувырком. После Денисьевой умерла мать писателя, затем брат, племянник, одна из дочерей. Все это сказалось на здоровье немолодого уже человека самым печальным образом. В то время он находился в Царском Селе. Один удар настиг его в конце 1872 года. Больной выжил, но левую руку его парализовало. Его постоянно мучили головные боли. В конце концов наступил второй удар, и 15 июля 1873 года Тютчев умер. Три дня спустя гроб привезли в Петербург. Поэт похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. Могила его находится недалеко от входа.

Интересные факты

- Тютчев считал себя скромным любителем литературы и никогда не стремился стать профессиональным литератором.

- Он был старше своей последней музы почти на четверть века, но пережил ее почти на десять лет.

- У Тютчева в общей сложность было девять детей, но ни один из них не стал писателем или поэтом.

- Главной ценностью человеческой жизни Тютчев считал счастье.

Еще больше интересных фактов и повтор основных событий из жизни Ф. И. Тютчева смотрите в предложенном видео.

Еще материалы по творчеству Ф.И. Тютчева:

- Тема природы в лирике Федора Ивановича Тютчева

- Философская лирика Федора Ивановича Тютчева — основные темы, мотивы и проблематика

- «Умом Россию не понять» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Я встретил вас — и всё былое» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «С поляны коршун поднялся» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Нам не дано предугадать» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Как неожиданно и ярко» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Весенние воды» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Зима недаром злится» — анализ стихотворения Фёдора Ивановича Тютчева

- «Летний вечер» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «О, как убийственно мы любим» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Как хорошо ты, о море ночное…» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

- «Тени сизые смесились» — анализ стихотворения Ф.И. Тютчева

Самый «заграничный» из русских поэтов, Фёдор Иванович Тютчев прожил в Германии больше 20 лет, говорил и писал преимущественно на французском языке. Но, как ни парадоксально, именно ему принадлежат самые сокровенные стихи о России и русской природе. Его называют создателем поэзии мысли, поэтом-философом, чей оригинальный взгляд на Вселенную и человеческую личность проникнут лиричностью и драматизмом.

Детство и юность поэта

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября 1803 года в селе Овстуг Орловской губернии. Его семья происходила из старинного дворянского рода. Отец будущего поэта Иван Николаевич получил образование в Петербурге, окончив Греческий корпус, после чего служил в гвардии и дослужился до звания поручика. А через несколько лет женился на Екатерине Львовне Толстой, которая приходилась племянницей графине Остерман (статс-дама Екатерины I, имевшая большое влияние в обществе). После чего Тютчевы переселились в свою орловскую деревню, где жили весну и лето, а осенью и зимой перебирались в московскую квартиру. Фёдор Иванович был вторым сыном в семье. Остались свидетельства, что по своему характеру и внешне он походил на мать. Она была женщиной худощавого телосложения, нервной и чувствительной, имела острый ум и развитую фантазию. В семье Тютчевы говорили преимущественно по-французски. Переписку дети и родители тоже вели на французском языке. Но при этом все хорошо знали русский и церковнославянский, на котором читали все книги религиозного содержания: молитвенники, Псалтирь, часослов.

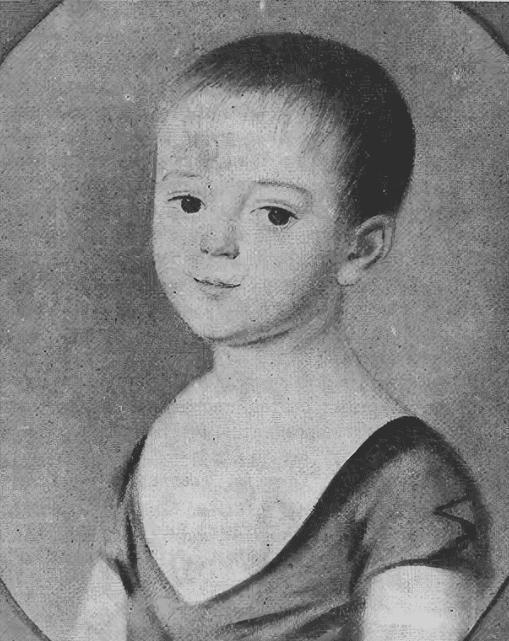

Портрет Фёдора Тютчева в возрасте 2-3 лет. Неизвестный художник

Едва Фёдору Тютчеву исполнилось девять лет, началась Отечественная война 1812 года. Практически весь этот год Тютчевы провели в Ярославле. Поэт не оставил никаких воспоминания об этом периоде, но, очевидно, что волнующие и тревожные события оказали большое влияние на душу девятилетнего мальчика. Тогда даже зародилась его неугасимая любовь к Родине и глубокое чувство патриотизма, которым будут проникнуты все написанные им стихи о России.

Первыми воспитателями Фёдора были учителя-французы. А когда ребенку исполнилось десять лет к нему пригласили русского учителя Семёна Егоровича Раича. Он был образованным человеком, отлично знал классическую литературу и лично занимался переводами античных авторов. Он привил Фёдору любовь к словесности и поэзии. Под его руководством юный ученик в свои 14 лет написал первый перевод стихотворения Горация. Текст получился очень удачным, и Раич представил его Обществу любителей русской словесности. Перевод был одобрен и вскоре напечатан в одном из сборников Общества. Учитель провел в доме Тютчевых около семи лет и оставил своего ученика только, когда тот поступил в Московский университет в 1819 году. Через два года Тютчев сдал последний экзамен и получил звание кандидата. А еще через год его определили на службу в Петербург в Коллегию иностранных дел. Но прослужил он там недолго, буквально через несколько месяцев его родственник А.И. Остерман-Толстой отвёз юношу в Мюнхен, зачислив на службу в русскую миссию в Германии. Это событие стало переломным в судьбе Фёдора Ивановича Тютчева. Начался заграничный период его жизни, который продлился 22 года.

Фёдор Иванович Тютчев. Конец 1810-х гг. Неизвестный художник

Заграничная служба

В Германии Тютчев провел большую часть «лучшей поры своей жизни». В эти годы он изучал немецкую философию, встречался с Шеллингом и даже спорил с великим философом на тему догматов христианской веры. В 1826 году состоялась его женитьба на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон, принадлежащей к роду баварской аристократии. В своём доме молодые супруги организовали светский салон, частыми посетителями которого стали представители немецкой науки и литературы. Так, в частности, здесь нередко бывал Генрих Гейне. А Тютчев начал переводить его стихи на русский язык, первые переводы были опубликованы в 1827 году.

В эти годы Тютчев не утрачивал и связей с Россией. Он часто ездил на родину и общался с русскими людьми за границей. В число его знакомых входили В. Жуковский, П. Вяземский, А. Тургенев и князь И. Гагарин. Поэт также выписывал и читал русские журналы, интересовался российской политикой и дипломатией. Он высоко оценил пушкинскую оду «Вольность». А на смерть великого поэта откликнулся словами, ставшими впоследствии крылатыми: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..»

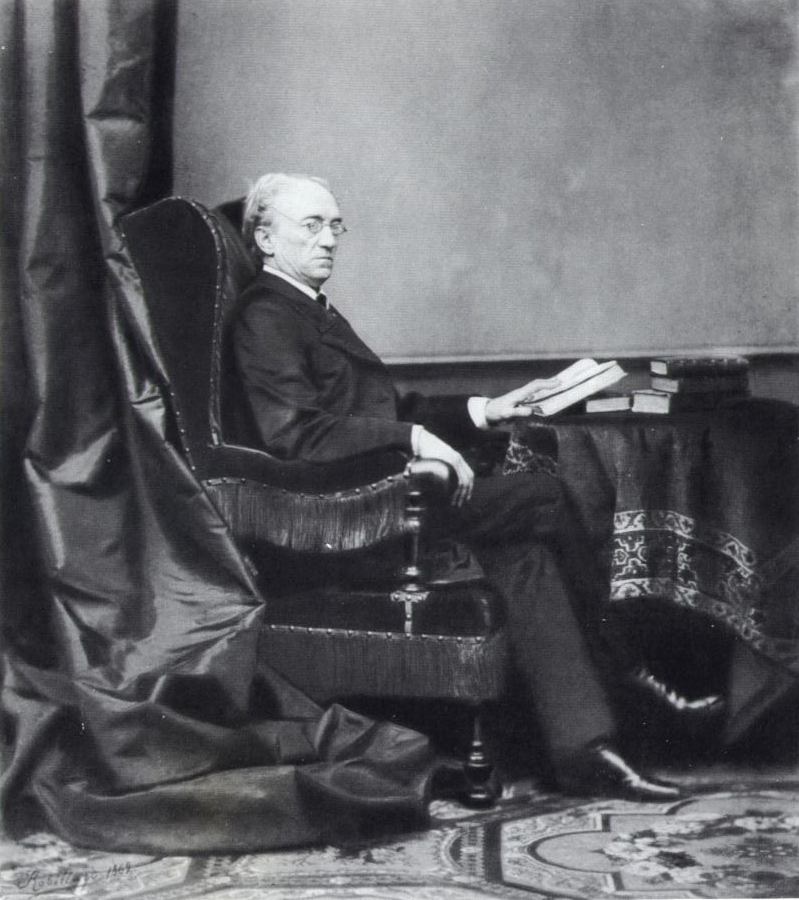

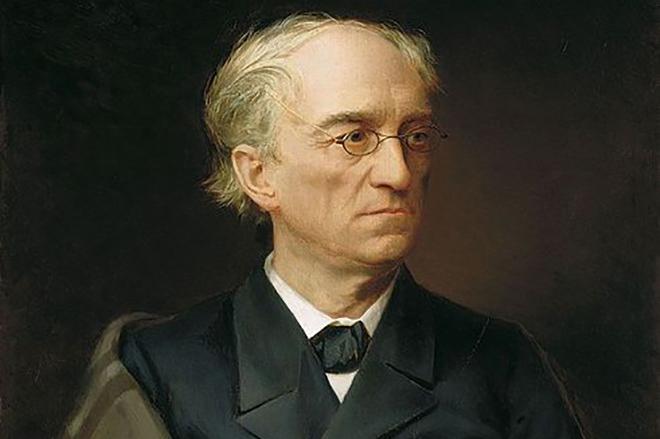

Фёдор Иванович Тютчев. Неизвестный художник

В 1833 году Фёдор Тютчев по заданию дипломатической миссии совершил поездку на Ионические острова. А еще через четыре года он дослужился до звания статского советника и надеялся получить место в Вене, но был назначен в русское посольство в Турине. Через год ушла из жизни его супруга. Второй женой Тютчева стала баронесса Дернгейм. Она, как и первая жена поэта, не знала русского языка и лишь позже начала учить его, чтобы читать и понимать произведения мужа в оригинале. Кроме того, она с большим почитанием относилась к русским традициям и святыням (хотя и не приняла православия). В эти годы Тютчев, самовольно покинув службу, совершил поездку в Швейцарию. В наказание за этот проступок он был лишён звания камергера и вскоре вернулся в Мюнхен, где провел вместе с семьёй ещё четыре года, занимаясь литературной деятельностью. Его близкий знакомый и поклонник творчества И.С. Гагарин сделал подборку всех наиболее значимых стихотворений поэта и отправил их для печати в «Современник» А.С. Пушкина. В продолжение четырех лет с 1836 года были напечатаны около 40 стихотворений Тютчева. А в продолжении следующих 14 лет новых текстов в печати не появлялось, хотя поэт не оставлял творчества. За это время он создал около 50 новых стихотворений и посвятил себя публицистике, написав несколько политических статей. Первая из них увидела свет в 1844 году.

Эрнестина Федоровна Тютчева — вторая супруга поэта. Художник Ф. Дюрк. 1840 год

Возвращение в Петербург

В 1844 году Фёдор Тютчев вместе с семьей переехал в Петербург для постоянного проживания. В российской столице он начал службу при государственной канцелярии и спустя четыре года получил должность цензора. Одновременно со службой он вел активную светскую жизнь, посещал салоны, званые вечера и пользовался большим успехом. В обществе ценили его ум, начитанность, широту взглядов. Но мало кто знал, что Тютчев пишет стихи. Почитателей его поэзии были единицы. Однако среди них оказались такие важные литераторы, как Николай Некрасов, работавший в «Современнике» и Иван Тургенев. Последнему с помощью родственников Тютчева удалось собрать еще около 100 стихотворений поэта и издать их в 1854 году отдельным сборником. С этого года Тютчева постоянно печатали другие русские литературные журналы. В печати появились его знаменитые стихотворении «Весенняя гроза» и «Весенние воды». Тютчев продолжал работу и над своими публицистическими сочинениями. В частности, он планировал написать объемный труд «Россия и Запад», где собирался высказать критическое отношение к Западной Европе с ее революционными волнами и проблематике индивидуализма, прославляя российское православное самодержавие.

Федор Иванович Тютчев. Гравюра по фотографии С. Левицкого. 1867 год

Находясь в России в 40 и 50-е годы, поэт нередко выезжал за границу и постоянно писала письма жене Эрнестине Фёдоровне и дочери Анне. Его эпистолярное наследие в советское время было издано в 2-х томах. Оно составляет большой пласт литературного творчества поэта и отражает его восприятие времени, пространства, природы, интерес к общественно-политическим событиям.

Анна Тютчева — дочь поэта. Фотограф Ипполит Робийяр. 1862 год

Анна Тютчева (дочь поэта от первого брака) служила фрейлиной при дворе Николая I и Александра II. Ее дневники-мемуары позже будут опубликованы под заглавием «При дворе двух императоров». От отца она унаследовала проницательный ум и оставила глубокие и во многом объективные портреты русских императоров. Сам Тютчев был убежденным монархистом, но, понимая насущные государственные проблемы, предвидел исторические катаклизмы.

Также в эти годы поэт увлекся молодой воспитанницей Смольного института —Еленой Денисьевой и посвятил ей большой лирический цикл («О как убийственно мы любим», «Последняя любовь» и другие), похожий на целый роман (литературоведы называли его тютчевской «Анной Карениной»). Отношения возлюбленных продолжались около 14 лет, в течение которых появились на свет два сына и дочь.

В это время произошли также важные изменения на службе Фёдора Тютчева: он был назначен председателем комитета иностранной цензуры. По свидетельству современников, находясь на этой должности, Тютчев не раз пытался отстоять свободу слова. В частности, он предлагал отменить систему двойной цензуры.

Последние годы жизни

Во второй половине шестидесятых – начале семидесятых годов XIX века постаревший Тютчев пережил несколько тяжёлых ударов судьбы: он потерял брата, замужнюю дочь, Елену Денисьеву и двух их совместных детей. Здоровье стало изменять ему, и в июле 1873 года он скончался, пережив два паралича.

Фёдор Иванович Тютчев

Значение творчества

Ф.И. Тютчев сложился как поэт еще в пушкинскую эпоху. В его творчестве нашла отражение высокая поэтическая культура того времени. Однако настоящий интерес к его поэзии возник в обществе лишь в конце XIX — начале XХ веков. А пласт его философской лирики остается неизученным до сих пор.

Стихотворения Тютчева музыкальны, живописны и сценичны. Поэт словно открывает занавес, показывая нам спектакли «мировой сцены»: времена года, апрельское таяние снегов, тихие майские дни, грозовое лето, хрустальную прозрачность осени. Поэтический мир Тютчева полон звуков: шумов природы, голосов.

Литературоведы видят в поэзии Тютчева черты классицизма, реализма и импрессионизма. Его творчество оказало большое воздействие на Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Фета, А. Блока, В. Брюсова.

Монеты, посвященные памяти Ф.И. Тютчева

В российской нумизматике имя Фёдора Ивановича Тютчева увековечено на памятной монете 2 рубля 2003 года, выпущенной Санкт-Петербургским монетным двором в честь 200-летия со дня рождения поэта (серия «Выдающиеся личности России»). На реверсе изображён портрет Тютчева на фоне аллеи и скульптурного изображения античной музы. На переднем плане расположены подсвечник с горящей свечой, факсимиле и годы жизни поэта (1803 — 1873). Изготовлена монета из серебра 925-й пробы, диаметр ее составляет 33 мм, вес — 17 г (чистого металла – 15,55 г).

«Как звезды ясные в ночи – любуйся ими – и молчи». В своем бессмертном творении «Silentium!» Тютчев формулирует вывод из своих многолетних размышлений и готовит заповедь к потомкам, как нужно понимать красоту, любовь и жизнь в целом. Не анализировать, не пытаться воспроизвести, не копировать – молчи и запоминай момент, когда тебе представляется Прекрасное. И хотя Тютчев говорил о звездах, эти же слова применимы для его стихотворений. Чтобы понять лирику этого необыкновенного русского поэта, нужно немного: любуйся ими – и молчи.

Содержание:

- 1 Творческий путь: сборники, циклы

- 2 Художественный мир

- 2.1 Особенности

- 2.2 Темы и мотивы

- 2.3 Образ лирического героя

- 2.4 Идеи Тютчева

- 3 Поэтический стиль

Творческий путь: сборники, циклы

Одна из первых поэтических публикаций появилась в 1836 г. в «Современнике», где А. С. Пушкин напечатал цикл из 24-х его стихотворений за подписью «Ф. Т. ». В следующее десятилетие произошел подъем его творчества.

Настоящий сборник стихотворений вышел только в 1854 году, когда поэтический талант Тютчева был раскрыт и с восторгом принят на Родине, но даже после этого поэт сторонился литературного мира и продолжал записывать строки на случайных салфетках и тетрадях.

Единственным сформированным полноценным циклом исследователи считают стихотворения, посвященные возлюбленной Тютчева, Е. А. Денисьевой. И хотя цикл называется «денисьевским», литературоведы еще спорят, не относятся ли некоторые произведения оттуда посвящениям законной жене Тютчева. В любом случае, этот цикл любовных посланий по душевной глубине, искренности, надрыву и философичности сравнивают со знаменитыми историями Паоло и Франчески, Ромео и Джульетты, Лейле и Маджуне.

Художественный мир

Особенности

Поэтика Тютчева отчасти похожа на пеструю мозаику, и в том ее красота и уникальность. Учитывая, что в 1822 году он уехал в Мюнхен как член русского посольства и прожил за границей 22 года, подавляющее количество его писем, корреспонденции, остроумных заключений были написаны на французском языке. Возможно, именно проживание за рубежом и классическое дворянское воспитание привили Тютчеву некоторый архаизм, глубокую философичность, приверженность к «тяжеловесной» поэзии Державина и Ломоносова. Ю. Н. Тынянов даже считает, что небольшие стихотворения у Тютчева – это отголосок, распад формы оды того же Державина и Ломоносова, и поэтому чувства и композиция в таких «фрагментах» максимально напряжены.

Еще одной яркой чертой поэтики Тютчева можно назвать «дублеты» –одинаковые образы, которые повторяются из стихотворения в стихотворение:

Небесный свод, горящий славой звездной

Таинственно глядит из глубины, —

И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.Она, между двойною бездной,

Лелеет твой всезрящий сон —

И полной славой тверди звездной

Ты отовсюду окружён.

Получается, мы наблюдаем постоянное перемещение образов по стихотворениям, где каждый раз они открываются с новой стороны, а также «фрагментарность» самой формы поэзии Тютчева. Они объединяют все его творчество в единое целое без возможности рассматривать каждое стихотворение отдельно. Необходимо прочитать как минимум весь сборник, чтобы определить для себя, что все-таки поэт вложил в многогранный образ той же «двойной бездны».

Темы и мотивы

Исследователи выделяют 4 основных темы поэзии Тютчева: гражданскую, философскую, пейзажную и любовную. Однако, как мы уже заметили, образы и приемы переплетаются в каждом стихотворении, и поэтому многие произведения объединяют в себе несколько поэтических тем.

Например, произведение «14-е декабря 1825» – центральное стихотворение гражданкой лирики поэта – посвящено декабристскому восстанию. Здесь явно прослеживаются аллюзии на пушкинское «К Чаадаеву»: «Поносит ваши имена» – «Напишут наши имена», «Как труп в земле схоронена» – «На обломках самовластья» и т. д.

Стихотворение «Над этой темною толпой» также похоже на вольнолюбивую лирику Пушкина, поэт плачет о «растлении душ и пустоте» в государстве в смутные времена:

…Взойдешь ли ты когда, Свобода,

Блеснет ли луч твой золотой?

Вообще поэтике Тютчева свойственно настроение гибели, рока, трагического предопределения. Даже любовная лирика, которая, казалось бы, должна в сравнении выступать как более легкий и радостный жанр, пронизана пессимистическим настроением: «О, как убийственно мы любим», «Предопределение», «Последняя любовь». Важно отметить, что глубоким трагизмом насыщены именно последние любовные стихотворения поэта, написанные на смерть любимой женщины, Е. А. Денисьевой, в честь которой и назван цикл любовной поэзии Тютчева – денисьевский. После гибели возлюбленной, по воспоминаниям близких, Тютчев несколько лет оставался безутешным, а Тургенев, навестивший поэта, говорил о безжизненном голосе поэта; его одежда была «промокшею от падавших на неё слёз».

Еще один шедевр любовной лирики, стихотворение «Я встретил вас, и все былое» посвящено прекрасной Амалии Лерхенфельд, которая в юном возрасте ответила поэту отказом, но на склоне лет посетила старого друга. Любовь здесь уже не представляет источник страданий, теперь это чувство, которое и делает человека живым, не важно, взаимно оно или нет. Поэт просто счастлив лицезреть красоту и наслаждаться прекрасным чувством. Опять же, невозможно не заметить композиционное и смысловое сходство с пушкинским «Я помню чудное мгновение».

Стихотворение «Наш век» традиционно относят к философской лирике, но в нем также сильны мотивы гражданской поэзии:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

По долгу службы имея возможность наблюдать и сравнивать жизнь в России и за рубежом, а также являясь свидетелем сложного периода существования империи, Тютчев философски анализировал историю, и потому многие философские и гражданские стихотворения близки по пафосу. К этому кругу произведений относится и любимая тема Тютчева — «космос и хаос». Проводя много времени в размышлении о месте и роли хаотического в миропорядке, о балансе дня и ночи, темного и светлого, Тютчев создает такие шедевры как «О чем ты воешь, ветр ночной? » и «Сижу задумчив и один».

Тютчев именовал себя «верным сыном Матери-земли», но это вовсе не отвлеченный образ. Земля в его поэзии отождествлялась с Родиной, и сам поэт признавался, что немецкий пейзаж мог вдохновить его только в том случае, если в ландшафте что-то напоминало родные просторы. Пейзажная лирика Тютчева музыкальна и образна, она наполнена точными и нетипичными эпитетами и сравнениями, чувственными деталями, что позволяет взглянуть на, казалось бы, давно воспетые пейзажи с совершенно другой стороны. «Летний вечер», «Утро в горах», «Снежные горы», «Весенняя гроза», «Море и утес», «Не то, что мните вы, природа» при всем торжестве образной и красочной поэзии являют собой глубокие философские размышления о первоначальности, бесконечности и цикличности мира:

Так связан, съединен от века

Союзом кровного родства

Разумный гений человека

С творящей силой естества…

Образ лирического героя

Лирический герой Тютчева в основном отражает личность самого поэта, и это наиболее показательно в его любовных стихотворениях. Детали, аллюзии, намеки, скрытые в них, взяты из самой жизни поэта, его интимных переживаний и чувств. Так же, как сам автор, глубоко и трагически переживает эмоциональные потрясения его лирический герой. Он часто страдает от рока, ощущения предопределенности бытия, сверхразумной задачей мира, в котором человек – не просто деталь.

Его герой – мыслитель даже в любви. Он постоянно подвергает анализу даже чувства. Его страсть – это ограненный драгоценный камень, лишенный природного буйства, зато нашедший в огранке законченность.

Идеи Тютчева

Поэзия Тютчева пронизана космическими идеями и философскими теориями. В основе его философской лирики лежит попытка осмысления законов Вселенной, двусоставности мира, определением человеческой сущности как идеального микрокосмоса и так далее. Позже идеи Тютчева войдут в основу русского космизма.

Также он был первооткрывателем в сфере межличностных отношений людей. Пока другие поэты призывали читателей раскрыть свою душу, обнажить чувства и мысли, Тютчев был сторонником молчаливой сдержанности, духовного уединения человека. Только так можно остаться честным в отношении самого себя и не опошлить то, что люди называют внутренним миром.

Поэтический стиль

Во многом эти глубокие философские идеи предопределили и поэтический стиль Тютчева. Как мы выяснили ранее, композиционная особенность произведений Тютчева – это фрагментарность, сжатость, афористичность, наличие повторяющихся образов-дублетов.

Ю. Н. Тынянов утверждал, что творчество поэта являет собой переразложение жанров ораторского искусства и романтических фрагментов, таким образом, представляя собой уникальный сплав художественных средств. Наиболее частыми из них стали развернутые эпитеты и сравнения, метафоры, глубокая образность.

Своеобразные «маленькие оды» Тютчева стали переходным звеном между пушкинской и некрасовской эпохами, благодаря незаурядной личности и таланту поэта ставшие образцом удивительного лирического многообразия и поэтической философии.

Автор: Елизавета Весна

Интересно? Сохрани у себя на стенке!