Творчество

Творчество

Ирина Николаевна Пунина (1921–2003), искусствовед, дочь третьего мужа Ахматовой Н. Н. Пунина:

В своем творчестве и в человеческой судьбе Анна Ахматова шла твердо, уверенно, целеустремленно; интересовавшие ее в юности, в молодости поэты, друзья, знакомые в дальнейшем, как бы исчерпав ее интерес к ним, отстранялись ею, иногда даже безжалостно. Ее душа, ее творческая сущность жаждали нового общения, новых открытий. Почти до самых последних лет жизни она редко обращалась к прошлому, прежние знакомства и дружеские связи поддерживала лишь иногда, временами. И это было не только в силу сложившихся обстоятельств… Огромная личная сила, направленная, главным образом, на творчество, как будто заставляла ее выпивать до дна, исчерпывать взаимоотношения с людьми и затем отстранять со своего жизненного пути тех, кто ей больше не был интересен.

Наталия Иосифовна Ильина:

Литература была делом, ее близко касающимся, непосредственно задевающим, тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

А.А. раздражалась, когда ее называли поэтессой, а по поводу рубрики женская поэзия (Каролина Павлова, Ахматова, Цветаева) говорила: «Понимаю, что должны быть мужские и женские туалеты. Но к литературе это, по-моему, не подходит».

Анна Андреевна Ахматова:

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет (оно было чудовищным), но уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»… Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах… Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала, писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» мое двухсотое стихотворение.

Pro domo mea[1] скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но, когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Самая тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.

X. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует, просто невозможно.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 июня 1940. …Я решилась спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое, — чувствует она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз — шаг в неизвестность, риск?

— Голый человек на голой земле. Каждый раз.

Помолчав, она сказала еще:

— Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал: слово. Помните, об этом еще Баратынский писал? Слово — материал гораздо более трудный, чем, например, краска. Подумайте, в самом деле: ведь поэт работает теми же словами, какими люди зовут друг друга чай пить…

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Однажды Анна Андреевна рассказала о том особом самочувствии, какое предшествует у нее рождению стихов. Неясный еще для самой себя внутренний шум, внутренняя музыка и ритм возникают сначала невнятно, в каком-то звучании-мычании, выливаясь потом в поэтический образ.

Бывает так: какая-то истома;

В ушах не умолкает бой часов;

Вдали раскат стихающего грома.

Неузнанных и пленных голосов

Мне чудятся и жалобы и стоны,

Сужается какой-то тайный круг,

Но в этой бездне шепотов и звонов

Встает один, все победивший звук.

Так вкруг него непоправимо тихо,

Что слышно, как в лесу растет трава,

Как по земле идет с котомкой лихо…

Но вот уже послышались слова.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка <…> бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень… И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные — как я им пальто подаю». Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать — означало сочинять стихи. В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала).

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Труднее всего сказать о самом главном в жизни Ахматовой — о том, как рождалась ее поэзия. Ее домашние рассказывали, что, сочиняя стихи, она ходила по своей комнате и, как они выражались, «гудела». Это значило, что она повторяла и проверяла вслух возникавшие в ней слова и строки (Маяковский называл эту изначальную стадию своего стихосозидания «мычанием» — «Как делать стихи?»). Она обращалась к бумаге чаще всего лишь тогда, когда в ней складывалось все стихотворение, и записывала его на одном из случайных листочков. Самую суть зарождения и протекания творческого процесса и его природу она лучше всего характеризует сама в большом лирическом цикле «Тайны ремесла» (1936–1959) и примыкающих к нему стихотворениях.

Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998), поэт:

Когда приходило вдохновение, Ахматова внезапно исчезала от нас в свою комнату, сказав на прощанье в мужском роде: «Я ушел!» А иногда она вообще к нам не выходила. Окно было завешено. Дверь плотно прикрыта. И вдруг дверь на мгновение открывается, из темноты возникает и машет, как крыло, обнаженная белая рука: «Я — больной!» Но если бы Ахматова не занавесила окно, не легла, не отключилась от мира, она бы и вправду заболела. Вдохновение, как она признавалась в стихах, трепало ее, будто лихорадка. «А потом весь год ни гугу»…

Нельзя представить Ахматову в очках. Она берегла свой облик. В Ташкенте у нее уже не было знаменитой челки. Думаю, расставшись с ней, Ахматова как бы отделилась от себя прежней, повела какой-то новый отсчет времени. И все же я помню Ахматову в очках. Бредет по двору, как лунатик, но только дневной, если такие бывают. Бредет, не видя препятствий, но и не натыкаясь на них. Петляет между дымящимися дворовыми очагами-мангалами, не замечая ничего вокруг, даже того, что забыла очки на носу. Значит, сочинив, отдернула штору, оделась, бросилась к столу и, нацепив скрываемые от мира очки, принялась записывать, править. Но письменного стола и бумаги ей мало, она, не думая о своем виде, вышла из дому. Кружит по двору, шевелит губами, неслышно проговаривает вариант за вариантом. Когда мы первый раз увидели ее в окно (через комнату мимо нас она прошла незаметно, как тень), она была в сереньком с белой оторочкой по вороту выходном платье, в туфлях на высоких каблуках, очки скрадывают горбинку на «бурбонском» носу.

Анатолий Генрихович Найман:

Говорить про Ахматову «она писала стихи» — неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто, вместо строчки еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. <…> Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где-то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть — целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия… <…>

Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала — «жужжала» — неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым, и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. <…> Она настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания, но широко пользовалась знаком, который называла «своим», запятой-тире, при этом ссылалась на того же Лозинского, который сказал ей: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи: «Тут следовало бы поставить запятую», — ответ был: «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». <…>

Стихи не оставляли ее и во время болезни — в больнице она написала много известных стихотворений — и даже в бреду, в тифозном бараке сочинила:

Где-то почка молодая,

Звездная, морозная…

Ой худая, ой худая

Голова тифозная, —

и так далее — стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений, посещающих больного тифом. Иногда стихи ей снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую, дневную голову.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я часто вспоминаю, вернее всегда помню, один коротенький рассказ про Анну Андреевну, который я однажды слышал от Любови Давыдовны Стенич-Большинцовой. Когда она впервые приехала к ней в Комарово, чтобы Анна Андреевна не оставалась там одна, и спали они в одной комнате, первые ночи она подолгу не могла заснуть, потому что Анна Андреевна во сне все время не то что-то бормотала, не то пела. Слов нельзя было различить — только ритм, совершенно определенный и настойчивый: «Казалось, она вся гудит, как улей».

Ника Николаевна Глен:

Одно из самых пронзительных моих воспоминаний: по воле случая я оказалась свидетелем таинства — или, по крайней мере, мне так показалось. Зимой, кажется, 1959 года Ахматова жила в Доме творчества в Комарове. Я приехала туда на два дня повидаться с ней. После обеда, который ей принесли в комнату, Анна Андреевна сказала, что полежит, может быть, заснет, но меня просила не уходить. Я сидела на диване, что-то читала, Анна Андреевна ушла за портьеру, отделявшую кровать. Через некоторое время я услышала стон, испугалась, приоткрыла портьеру — Анна Андреевна лежала с закрытыми глазами, лицо спокойное — по всей видимости, спит. Стон повторился, но тут уже он показался мне каким-то ритмически организованным. Потом еще, а потом Ахматова произнесла довольно внятно, хотя слова и не совсем еще выделились из гудения-стона:

Неправда, не медный,

Неправда, не звон —

Воздушный и хвойный

Встревоженный стон

Они издают иногда.

Когда через некоторое время Анна Андреевна проснулась и вышла ко мне, я сказала ей, что произошло. Отозвавшись на мою потрясенную физиономию лишь лукавым взглядом («А вы что думали? Так оно и бывает» — можно было его истолковать), она заговорила спокойно: «Да, вы знаете, в сегодняшней газете стихи Дудина, и он пишет, что у сосен медный звон, что сосны медные. Это неправда, посмотрите — какие же они медные. Я их хорошо знаю, я всегда их в Будке слушаю. Как там у него? Прочтите, прочтите, это в «Ленинградской правде»». Я прочла:

И доносится сквозь сон

Медных сосен медный звон.

Ахматова повторила свои строчки и сказала: «А дальше будет лучше». Но, кажется, «дальше» не было.

Здесь же уместно, вероятно, привести один записанный «по свежим следам» телефонный разговор. Позвонив, я, видимо, спросила Анну Андреевну, не помешала ли я ей. В ответ услышала: «…вы ничему не можете помешать. Стихи я сочиняю рано утром, перед тем как проснуться, а в остальное время ничего важного быть не может. Да, да, в молодости я сочиняла вечером и потом спокойно засыпала, уверенная, что не забуду И не забывала. А теперь уже не то, да вечером как-то и не получается, а утром, перед тем как проснуться, иногда еще ничего, выходит».

И еще о том, как ведут себя стихи. В открытке, которую я получила от Ахматовой из Италии, из Катаньи, Анна Андреевна написала: «Стихи — молчат».

Игнатий Михайлович Ивановский:

Настоящей рабочей порой для Ахматовой всегда была ночь.

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Как-то, когда я ближе узнала Анну Андреевну, я спросила ее:

— Анна Андреевна, скажите, как вы пишете стихи?

Мы сидели за столом, было много народу. Она ответила мне тихо, на ухо:

— Это таинство.

Галина Лонгиновна Козловская:

Приблизительно через полгода после знакомства я успела присмотреться к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной, но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни вдруг преображались в ее поэзии.

Иногда было достаточно одного слова, какого-нибудь впечатления, нечто случайное и неожиданное — и совершалось магическое преображение. Она сама точно об этом рассказывала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Лев Владимирович Горнунг:

Софья Яковлевна (Парнок, поэт. — Сост.), рассказывая нам о своей поездке, в основном говорила о встрече с Ахматовой.

Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый.

Анна Андреевна объяснила это тем, что после смерти Александра Блока все его черновые рукописи стали доступны посторонним, в них рылись и пытались разобраться уже в первые дни после кончины Блока, и ей видеть это было неприятно. <…> Парнок хотела подарить свою книгу стихов Ахматовой и подписать ее чернилами, как обычно, но у Ахматовой не нашлось чернил, зато на столе лежал огромный карандаш, толстый, длиною около аршина. Он был остро заточен.

Наталия Александровна Роскина:

Читала она по тетрадке — и я впервые увидела ее косой, округлый, своеобразный почерк, строчки, загибающиеся кверху, как вьющееся растение.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения.

Михаил Борисович Мейлах:

Анна Андреевна делала надписи обычным для нее четким и предельно простым почерком с очень изящными очертаниями букв — в ее почерке было что-то общее с ее произношением. Строчки пересекали страницу немного наискось (снизу вверх):

Опирая на ладонь свою висок,

вы напишете о нас наискосок

(строки Бродского, из которых последняя взята Ахматовой эпиграфом к стихотворению «Последняя роза»).

Анатолий Генрихович Найман:

Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву «а», и это была единственная выходившая из-под ее пальцев — если оставить в стороне почерк — графика.

Лидия Корнеевна Чуковская:

11 января 1964. …Мы сели работать. Анна Андреевна в кресле. Я за столом. Перед нею две табуретки, на табуретках старый чемодан. На чемодане: очки — без футляра, оправа дыбом! и почему-то, как всегда, неочиненный карандаш. Тупой. Говорит, ей на чемодане удобнее, чем за столом. Высоко над этим табуретно-чемоданным сооружением плечи и прекрасная голова Анны Ахматовой. Наклоняться над бумагой ей не требуется: она зрячая, читает издали. Голова закинута, опущены на бумагу глаза.

Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993), поэт, переводчик, литературовед:

Необычайно устойчивым было отношение Ахматовой к поэзии, к стихотворению. Во всех наших бесчисленных разговорах о стихах, при оценке услышанного стихотворения, всегда, среди прочих замечаний, возникала оценка двух его сторон. Первую из них можно было бы назвать тематической, потому что сама Ахматова нередко, но не постоянно употребляла, касаясь этой стороны стихотворения, слово «тема». Точнее, может быть, здесь было бы слово «постижение» — слово, которое использовала в наших общих беседах и потом сформулировала в своей книге «Заметки о лирике» Тамара (Тамара Исааковна Сильман, жена Адмони. — Сост.). И Ахматова порой тоже употребляла это слово, но оно все же не было ее словом, в отличие от слова «тема». Иногда, с прямым вызовом, Ахматова употребляла, впрочем, вместо слова «тема» даже слово «содержание» — слово, отвергнутое новейшей во времена Ахматовой поэтикой, как слишком внешнее и грубо противопоставлявшее смысл стихотворения и его форму. Но Ахматова считала исключительно важным, чтобы стихотворение что-то о чем-то говорило, чтобы оно открывало что-то читателю, притом открывало правильно, касаясь сути того, о чем в стихотворении было сказано. Это относилось в полной мере и к пейзажным стихам. Я запомнил это особенно хорошо потому, что почти каждое мое стихотворение, которое я читал ей, она оценивала, в частности, «правильное» это стихотворение или нет. И если ей казалось, что оно «правильное», верно говорившее о чем-то читателю, она была удовлетворена. Сначала она объясняла такой свой подход теми соображениями, о которых я уже сказал. Затем перестала это делать и просто говорила, верно ли то, что сказано в стихотворении.

А второе соображение, постоянно принимаемое Ахматовой в расчет при формулировке своего отношения к стихотворению, это мера его лаконичности. Чем сжатее, короче было стихотворение, тем больше ценила его Ахматова и не раз говорила, что сама всячески стремится, хотя и тщетно, к сконцентрированности. На наши восклицания, что она всегда была великим мастером краткого стихотворения, Ахматова отвечала, что прежде ее поэзия была действительно такой, но что теперь (это «теперь» прозвучало в первый раз в конце сороковых годов) такая лаконичность порой не дается ей и что порой в таких случаях она предпочитает оставить стихотворение фрагментом.

Конечно, говорилось не только о теме и краткости стихотворения. Более того, говорилось об этом лишь тогда, когда — молчаливо или явно — стихотворение считалось состоявшимся, когда оно звучало как подлинная поэзия. Но это не разбиралось, как не разбираются в самом факте чуда, если ему поверили; Ахматова разбиралась, скорее, в том, не злоупотребил ли поэт этим чудом и был ли он достаточно строг к себе.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Ахматова создала лирическую систему — одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта — трудом поэта. И для Ахматовой — это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна в тишине.

— В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна…

— Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил.

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

— Нутром долго ничего нельзя делать, — сказала Анна Андреевна, — это можно иногда, на очень короткое время.

— А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

— У него это как-то иначе…

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преображение внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство другого слова, где нет стыда и тайны принадлежат всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преображения поэт смеет говорить о самом личном — из личного оно уже стало общим.

Наталия Иосифовна Ильина:

Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросила Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. «Она способная!» — ответила Мария Сергеевна. И тут Ахматова гневно: «Способных поэтов не бывает! Или поэт, или нет! Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол: дай, дескать, потружусь. Стихи — это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так — читатель сразу поймет и почувствует!»

Анна Андреевна Ахматова:

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других — стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом. Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царскосельские водопады («сии живые воды»), конец которых еще застала я.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Как-то, когда я пришел к Анне Андреевне на Ордынку, она мне сказала, что к ней вернулось раньше написанное стихотворение, которое она забыла. Оно было посвящено Пастернаку: «И снова осень валит Тамерланом…» Ахматова была обрадована случайной находке: из-за того, что она плохо помнила свои стихи и далеко не всегда (из осторожности) их записывала, а архив ее много раз погибал (при обысках, а иногда и когда сама она сжигала часть бумаг), у нее не так много сохранялось из сочиненного после тридцатых годов. Многое хранилось в памяти таких ее слушательниц, как Лидия Корнеевна Чуковская. Но часть стихов пропала навсегда.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 февраля 1964. …Анна Андреевна надела очки и принялась читать. Страницу за страницей читала весьма сосредоточенно. Собственною рукою не исправляла ничего, но мне иногда диктовала поправки и даты. С датами беда: то продиктует не только год, но и месяц и число, и даже час суток, а один раз — число, но ни года, ни месяца. Не обошлось и без внезапных приступов гнева: она так иногда сердится на строки, ею самою созданные, будто это не она сочинила, а кто-то другой, очень глупый.

Владимир Григорьевич Адмони:

Вопреки всей своей внутренней цельности и устойчивости, Ахматова, когда мы познакомились, весьма неодобрительно относилась к поэзии своих молодых лет, которая сделала ее знаменитой. Ахматовой казалось, что эта ее прежняя поэзия заслоняет поэзию новую, более значительную, более мощную. Ахматовой представлялось необычайно несправедливым, что она все еще слывет — и у нас, и за рубежом — автором преимущественно любовных и камерных стихов. Я постоянно спорил с Ахматовой и защищал от нее ее собственные стихи.

Анна Андреевна Ахматова:

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,

Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра…» — там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,

А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Маргарита Иосифовна Алигер:

К своим молодым стихам она относилась безжалостно, судила их жестоко, как людей: они и недобры, и неумны, и даже бесстыдны. Разъяснила мне природу такого отношения. Когда после долгого непечатания держала корректуру сборника «Из шести книг», увидела их вдруг совсем другими глазами, другим зрением, из другого времени, из другой жизни, из другой себя. И безжалостно осудила. Если кто-нибудь заговаривал о них или, не приведи господи, из самых добрых намерений, обмирая от восторга, произносил какие-нибудь общеизвестные строки, у нее делалось отчужденное, замкнутое лицо и она торопливо произносила: «Да, да, благодарю вас!» — торопясь оборвать разговор и повернуть его в другое русло. — И это уже непоправимо, — сухо говорила она. — И я решительно не могу понять: чем, почему они так нравились людям?

Алексей Владимирович Баталов:

…Анна Андреевна позволяла себе иронизировать по поводу собственных знаменитейших стихов. И это ничуть не противоречило ее внешней царственности, не нарушало ее внутренней поэтической гармонии. Напротив, только дополняло и обогащало ее образ, сообщая ему то четвертое измерение, по которому Мандельштам отличал поэзию от рифмованных строк. <…>

Но самое безжалостное, публичное издевательство над стихами Анны Андреевны устраивалось в виде представления. Гости, которых Ахматова развлекала таким образом, особенно преданные почитатели, каменели и озирались, точно оказавшись вдруг в дурном сне. Теперь я могу засвидетельствовать, что вся режиссура и подготовка этого домашнего развлечения принадлежат самой Анне Андреевне. Хотя, конечно, тут есть и своя предыстория.

Когда, вернувшись в Москву, на эстраде вновь появился Вертинский, кажется, не было человека, который избежал бы увлечения этим артистом. …Благодаря множеству общих друзей Вертинский скоро появился и в доме Ардова. А на лето наши семьи поселились в дачном поселке Валентиновка, где издавна отдыхали многие актеры театра, певцы, писатели и художники. Таким образом я получил возможность не только часто бывать на концертах Александра Николаевича, но и наблюдать его дома. Необычайно доброжелательный, остроумный и какой-то открыто талантливый человек, Вертинский легко заражал окружающих своей фантазией и постоянно поддерживал малейшие проблески творческих начинаний, так что ни одно домашнее торжество не обходилось без выдумки и всяческих веселых сюрпризов.

И вот для одного из таких дачных собраний силами молодежи Давид Григорьевич Гутман подготовил Вертинскому ответное представление, в котором я должен был изобразить самого Александра Николаевича.

…Александр Николаевич смеялся больше всех и после подготовленного номера заставил меня спеть еще несколько куплетов из разных песен. Надо сказать, что секрет успеха заключался не столько в самом исполнении, сколько в невероятном знании материала. Кроме слов всего репертуара Вертинского, бывая на концертах, я выучил и все его жесты, притом не только вообще присущие ему, а точно к каждому куплету.

С тех пор номер и остался для разных домашних и студенческих развлечений. Постепенно я настолько приспособился к пластике и характеру интонации, что легко подменял текст, заменяя слова песен нужными к случаю сочинениями. Особенно несуразно и смешно звучали в манере салонного романса стихи Маяковского. Анна Андреевна не раз заставляла меня повторять эти пародии и таким образом прекрасно знала весь мой репертуар. И вот однажды при большом собрании гостей после чтения стихов, воспоминаний и всяческих рассказов вечер постепенно перешел в веселое застолье. Стали перебирать сценические накладки, изображали актеров, читали пародии и так постепенно добрались до Вертинского. Ничего не подозревая, я изобразил несколько куплетов, в том числе и на стихи Маяковского, и уже собирался уступить площадку следующему исполнителю, как вдруг Анна Андреевна сказала:

— Алеша, а вы не помните то, что Александр Николаевич поет на мои стихи?

Я, конечно, помнил переложенные на музыку строки Ахматовой «Темнеет дорога приморского сада…», но Вертинский в те годы не включал этот романс в программу концертов, и его можно было слышать только в граммофонной записи. На этом основании я и стал отговариваться от опасного номера.

— Но это неважно, — улыбнулась Анна Андреевна, — тогда какие-нибудь другие, как вы берете из Маяковского… Пожалуйста, это очень интересно.

Так я во второй раз оказался лицом к лицу с автором. Только теперь напротив меня вместо Вертинского сидела Ахматова, а вокруг, как и тогда, — несколько притихшие настороженные гости. Отступать было некуда, мой верный аккомпаниатор уже наигрывал знакомые мелодии. Здесь следует заметить, что даже переложение Маяковского выглядит не столь противоестественно и разоблачающе, как в случае с Ахматовой, потому что у него речь идет все-таки от лица мужчины, в то время как сугубо женские признания и чувства Ахматовой в соединении с жестом и чисто мужской позицией Вертинского превращаются почти в клоунаду.

Я сразу почувствовал это и потому решительно не знал, что же делать. Тогда, как бы помогая, Анна Андреевна начала подсказывать на выбор разные стихи. И тут мне стало совсем не по себе — это были строки ее лучших, известнейших сочинений… Но она явно не хотела отступать. В такие минуты глаза Ахматовой, вопреки царственно-спокойной позе, загорались лукаво-озорным упрямством и казалось, она готова принять любые условия игры. Подсказывая, как опытный заговорщик, каждое слово, она наконец заставила меня спеть первые строки. Я осмелел, и романс стал понемногу обретать свою веселую форму.

Так в тот раз Анна Андреевна публично организовала и поставила этот свой пародийный номер, которым потом нередко «угощала» новых и новых гостей. Думаю, многие из них и сегодня не простили мне того, что я делал со стихами Ахматовой, поскольку не знали ни происхождения этой пародии, ни той лукавой мудрости и внутренней свободы, с которыми Ахматова относилась к любым, в том числе и своим собственным творениям.

Все это можно бы оставить в сундуке сугубо домашних воспоминаний и не связывать с представлениями о поэзии Ахматовой, но в таких, несколько варварских развлечениях, а главное, в том, как относятся к ним сами герои, мне всегда чудится и некоторое проявление скрытой силы, ясности авторского взгляда на мир и на свое место в нем. Будучи совершенно явным исключением среди всех окружающих, Анна Андреевна никогда сама не огораживала свои владения, не исключала ни себя, ни свои стихи из окружающей ее жизни.

Она всегда охотно читала свои новые сочинения друзьям, людям разных поколений и спрашивала их мнение и слушала их противоречивые суждения, а главное, до последних дней действительно была способна слышать то, что они говорили.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Помню, как Ахматова раз отозвала меня в сторону и стала читать незадолго до того написанные стихи «Родная земля» («В заветных ладанках…»). Впервые написанное (так было и со стихотворением, где есть строки «Такое выдумывал Кафка и Чарли изобразил») Анна Андреевна читала иногда очень тихо (но обычно наизусть — видимо, последнее написанное помнила хорошо, сбивалась редко). Ей нужна была рецензия, необходимо было удостовериться в качестве только что написанного. Ее заботила реакция того, кто слушал одним из первых. Потом она могла прочитать их и еще — или на следующий раз, или в более широком обществе (первое чтение Анна Андреевна предпочитала при одном слушателе). Так, «Родную землю» вскоре я услышал, когда мы вместе были у Ивана Дмитриевича Рожанского.

Виталий Яковлевич Виленкин:

На какое-нибудь замечание по поводу ее нового стихотворения, или отдельного стиха, или слова никогда не возражала, но, помолчав, обычно говорила: «подумаю», а иногда просто молча кивала в ответ головой. Бывало, проверяла себя, заранее требуя от слушателя полной откровенности. Несколько раз я от нее слыхал: «Я знаю, вы мне скажете всю правду», «Только скажите мне совершенно откровенно, хорошо?» и т. д.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.

— Еще один пропавший сюжет, — заметила я.

— Нет, — возразила Анна Андреевна. — Об этом уже написано. — И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и о людях», тогда еще у нас не переведенного. <…> Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставляла его с изложением Ахматовой и не находила пластических сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.

То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6–7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы все — немного чужие друг другу — молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.

Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.

Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры. Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова: «Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича… Писатели… будут только рассказывать то значительное… что им случилось наблюдать…» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности. — Значит, просто в вас этого нет, — воскликнула Анна Андреевна. — Это — самое главное! Итак, самое главное — художественный вымысел. Восклицание Ахматовой — ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) — вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя».

Надежда Яковлевна Мандельштам:

А.А. сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если б жизнь сложилась иначе. Мне не очень верится: в исследованиях о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стушевывает. Писем же, по которым можно судить о свободной прозе, она никогда не писала, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от писем: противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, но и в юности она на этот счет была сдержанна.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Как-то раз у меня собралось довольно много народа, и Анна Андреевна вошла в комнату во время разговора о Кафке, которого тогда, впрочем, еще мало кто из нас читал в подлиннике или хотя бы в переводе. Усевшись в кресло, она без малейшей паузы включилась в этот разговор и моментально им завладела. Мы все рты разинули, когда она по общей просьбе стала пересказывать нам роман «Процесс», причем пересказывать так, что было впечатление, будто мы слушаем самого автора. До сих пор думаю, что это было какое-то наитие сотворчества: ни одного лишнего слова в этом потоке подробностей, как бы перегонявших одна другую, но в то же время поразительно рельефных. Продолжалось это странное действо чуть ли не целый час, но Анна Андреевна не устала нисколько, только щеки у нее разгорелись и глаза необычно блестели.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи, — это естественно и нормально. Но иногда она говорила: — Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Ну до того придумала, что остается только сесть и записать.

Мне было удивительно это слышать: Анна Ахматова — и сценарий! Вот уж не вяжется! А она, значит, думала и о кино.

Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно: Анна Ахматова — и авиация! Но все это влекло ее, присутствовало в ней.

Анатолий Генрихович Найман:

К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадью просвещения», а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь, главным образом, переводами. Свои стихи она писала когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, — а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней — за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена. Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скиталец» румына Александру Тома…

Она переводила Незвала, которого называла «парфюмерным», Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и т. п. критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилёвского: «Коля занимался культуртрегерством, и только, он переводил с французского — как тут можно сравнивать!»

Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? — говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. — Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством. Сама она обратилась к переводу лишь на склоне лет. Переводила по подстрочникам, причем сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но даже хороший подстрочник не удовлетворял Анну Андреевну. Вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, Ахматова создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить. Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе. <…> Как-то сказала:

— Рифма в своих стихах помогает, ведет. В переводе это орудие пытки. <…>

Когда Ахматова взялась за переводы с корейского, встал вопрос о стихотворном размере. Русская и корейская системы стихосложения несоизмеримы. Как быть?

По просьбе Анны Андреевны к ней пришли студенты-корейцы. Пели, играли на своих инструментах. Ахматова вслушивалась. На размер она махнула рукой и просто написала стихи, соображаясь со смыслом и настроением подлинника. Это был единственно правильный выход.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

И она обладала особым даром чтения. В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто. Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек — по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась. Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) — она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Ахматова говорила, что у поэта непременно должен быть досуг. Время, когда он, по-видимому, ничем не занят.

Конечно, она имела в виду не ленивое и никчемное безделье, а тот досуг сознания, когда открывается полная свобода подсознательной работе мозга.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-эмигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. Но это — мертвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она.

Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки. <…>

Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арго: «свин», «полусвин», «свинец». <…>

Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали…»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.

Она мне признавалась, что у нее бывает страх, что стихов вообще больше не будет. От него даже она не была ограждена.

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1997), поэт, писатель, литературовед:

В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:

— В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем месте.

— Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.

— Многописание не делает поэта…

— Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом…» Некрасова…

Игнатий Михайлович Ивановский:

— Если вам скажут, что стихи — занятие для молодых людей, не верьте. Возраст не играет роли. Она это доказала.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Акмеизм

Анна Ахматова: основные черты поэзии

Ахматова стала последним голосом своего поколения и связующим звеном между Серебряным веком и его наследниками. Обсудим ее литературный успех.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве

с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории

и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Наталья Ласкина

Кандидат филологических наук, руководитель новосибирского образовательного проекта «Открытая кафедра».

Поговорим о биографии и периодах творчества Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966).

👩🏻 Ахматова — псевдоним Анны Горенко. В 17 лет она взяла татарскую фамилию прабабушки, которую в воображении связывала с легендарным ханом Ахматом, последним правителем Большой Орды. Ей сразу удалось создать узнаваемый и экзотический образ, притягивавший художников и поклонников.

👰🤵 В 1910 году она вышла замуж за Николая Гумилева — это был трудный союз, распавшийся в 1918, но как поэтическая пара они сильно повлияли друг на друга.

✍️ Ахматова не писала акмеистских манифестов и к размышлениям о литературе обратилась намного позже. Зато в поэтической практике она быстро достигла большого успеха. Ее первый сборник, «Вечер» (1912) стал заметным событием в литературной жизни, и многие критики стихи Ахматовой ставили выше, чем ее коллег по «Цеху поэтов».

🌟 Александр Блок, категорически не принявший акмеизм, в своей статье «Без божества, без вдохновенья» только для Ахматовой делал исключение и признавал в ней подлинного поэта. Все 1910-е годы Ахматову окружало всеобщее поклонение, и у нее появилось множество подражательниц.

📕 Все акмеисты избрали основной единицей творчества книгу стихов — для Ахматовой это особенно важно. Ее сборники отличает продуманная композиция, которую она не меняла при переизданиях. Каждая книга — своего рода лирический дневник, фрагменты которого складываются в единую историю. Если Мандельштам предпочитал жесткие «архитектурные» структуры, в эстетике Ахматовой композиция имитирует психологическое развитие, эпизоды внутренней жизни лирической героини.

🗣 Мандельштам заметил, что стихи Ахматовой напоминают русскую психологическую прозу: «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа 19 в. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с „Анной Карениной“, Тургенева с „Дворянским гнездом“, всего Достоевского и отчасти Лескова».

✍️ Ранние стихи Ахматовой удивляли и даже шокировали простыми бытовыми деталями и обыденностью ситуаций. Необычно было и введение в поэзию элементов женского быта. Сделав женщину субъектом, а не объектом лирического высказывания, Ахматова одной из первых в русской литературе показала, как много образов и слов до нее оставалось за кадром — и из психологической сферы, и из материальной.

🖋 Другая особенность стиля Ахматовой — минимализм. Все акмеисты стремились к точности, экономности поэтической речи. У Ахматовой это выражается в умолчаниях, пробелах, которые должен заполнить читатель. Корней Чуковский писал: «Главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз. Ее умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопические малыми образами».

📖 Одна из основных категорий эстетики Ахматовой — «простота». Уже в 1912 году написано стихотворение «Я научилась просто, мудро жить…», которое можно прочитать как программное. Гармонизация обеспечена в нем не бессмертием или откровением, наоборот — героиню окружает домашний мир с лопухами, пушистым котом и вечерними прогулками, и это и есть источник поэзии: «Слагаю я веселые стихи / О жизни тленной, тленной и прекрасной».

Анна Ахматова, 1930-е

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

Давайте поговорим про ранние сборники Ахматовой и основные характерные черты ранних стихов.

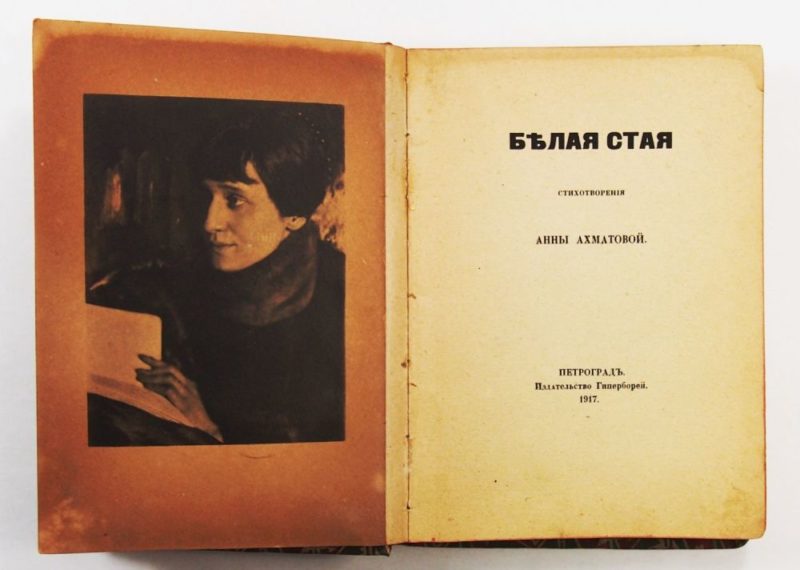

📕 Ранние сборники Ахматовой — «Вечер» (1912), «Четки»(1914), «Белая стая» (1917) — реализация одной художественной программы. В них выработан ряд новаторских приемов, которые читатели быстро схватили, а подражатели научились воспроизводить. Их легко было и пародировать: самые точные пародии можно почитать здесь.

❇️ Перечислим узнаваемые черты ранней ахматовской лирики.

1️⃣ Диалогичность. Обращения, молитвы, просьбы, в прямом смысле диалоги между условными персонажами — в основе структуры многих текстов. Коммуникация, как правило, осложнена разрывами и недомолвками, много обращений без ответа и ответов на неизвестные читателю реплики.

2️⃣ Театральность. Перед нами словно разыгрываются сцены, обрывки спектакля, который мы застаем в середине действия. Ахматова часто провоцирует читателя отождествлять автора с лирической героиней, что подогревало слухи — по стихам пытались угадать подробности конфликтов с Гумилевым или приписывали Ахматовой влюбленность в Блока. Но если рассматривать сборники в целом, становится ясно, что перед нами ряд персонажей, которыми поэт управляет, как режиссер:

…Хочешь знать, как все это было? —

Три в столовой пробило,

И, прощаясь, держась за перила,

Она словно с трудом говорила:

«Это все… Ах нет, я забыла,

Я люблю вас, я вас любила

Еще тогда!» —

«Да»?!…

3️⃣ Неожиданные сравнения. Как заметил литературовед Виктор Жирмунский, Ахматова предпочитает сравнения, а не метафоры, то есть сопоставляет два образа, а не стягивает их в один (Мандельштам, например, больше склоняется к метафорам). Это способ показать привычные вещи с новой стороны, например: «Высоко в небе облачко серело / Как беличья расстеленная шкурка». «Как соломинкой, пьешь мою душу» — первая строка стихотворения, в котором страшные образы усталости и утраты памяти и души «заземляются» бытовым сравнением.

4️⃣ «Разговорный» стих. Неполные рифмы (пламя — память или лучи — приручить, учтивость — полулениво), диссонансы, ритмические перебои разрушают плавность и мелодичность классического русского стиха. Ахматова делает это тонко, без авангардных приемов, так, что читателю стихи кажутся простыми по форме, но в их звучании есть что-то свежее и непривычное.

✍️ Нарушение автоматизма важно для Ахматовой и на уровне смысла. Мотивы механического движения, автоматы или маски у нее всегда негативны и связаны со страхом потерять собственную личность:

Я живу, как кукушка в часах,

Не завидую птицам в лесах.

Заведут — и кукую.

Знаешь, долю такую

Лишь врагу

Пожелать я могу.

👉 С этим стихотворением рифмуется эпиграмма Мандельштама: «Вы хотите быть игрушечной,/ Но испорчен Ваш завод,/ К Вам никто на выстрел пушечный/ Без стихов не подойдет». Для Ахматовой будет важно преодоление игрушечности, механики, заданной ролью поэтической дивы.

С 1920-х годов Ахматова, как и Мандельштам, не видит смысла в продолжении акмеизма как направления, но развивает некоторые выработанные акмеистами тенденции. Давайте узнаем, какие.

📝 Поэзия как культурная память, осмысление истории — новые для нее темы, которые звучат все сильнее в поздних стихах. Траурные образы, появлявшиеся и в ранних стихах, встречаются все чаще. Предопределенность, судьба, фатальность связаны и с прошлым, и с будущим. Лирический голос поздней Ахматовой говорит за всех, мертвых и живых — поэтому она способна писать об исторических катастрофах, о войне и о личных потерях с одинаковым благородством и сдержанностью. Ее позиция оказалась созвучна гумилевской самодисциплине: главная ценность — мужество, способность спокойно принимать удары судьбы.

✍️ В 1924 году написано стихотворение «Муза», отражающее перелом в самосознании Ахматовой как поэта. В ранних стихах муза появлялась как сестра, подруга, спутница — вдохновение ассоциировалось с интимным миром. Теперь ситуация меняется.

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.

Что почести, что юность, что свобода

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,

Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала

Страницы Ада?» Отвечает: «Я!».

🌀 Сама мысль, что поэт делит музу с другими, близка к мандельштамовской концепции. У Мандельштама «И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет» — поэзия создается не личностью, а общей памятью, это вечное возвращение. В версии Ахматовой этот процесс осознанный и конкретный, она возвращается к классическому сюжету о призвании поэта.

➡️ Как Данте, она возлагает на себя сверхчеловеческую ответственность: искусство больше не может быть самовыражением. В стихотворении «Творчество» поэзия рождается из «неузнанных и пленных голосов», жалоб, стонов, шепотов, и в конце тоже оказывается, что стихи не сочиняются, а пишутся под диктовку:

Но вот уже послышались слова

И легких рифм сигнальные звоночки, —

Тогда я начинаю понимать,

И просто продиктованные строчки

Ложатся в белоснежную тетрадь.

🖋 Драматургичность ранних стихов в самых поздних текстах сменяется отстраненной повествовательной интонацией. Во многих текстах преобладает взгляд издалека, охватывающий ушедшие и забытые жизни, включая свою собственную. Эта величественная и трагическая поза легла в основу мифологизированного образа Ахматовой в последние годы ее жизни. Давайте послушаем, например, «Есть три эпохи у воспоминаний…» в исполнении Аллы Демидовой.

Задание.

📖 Давайте прочитаем стихотворение Анны Ахматовой «Ведь где-то есть простая жизнь и свет».

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,

Прозрачный, теплый и веселый…

Там с девушкой через забор сосед

Под вечер говорит, и слышат только пчелы

Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно

И чтим обряды наших горьких встреч,

Когда с налету ветер безрассудный

Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный

Гранитный город славы и беды,

Широких рек сияющие льды,

Бессолнечные, мрачные сады

И голос Музы еле слышный.

👇 Попробуйте определить, в каком году его написала Ахматова.

Самое сложное и загадочное произведение Ахматовой — «Поэма без героя». Давайте узнаем о том, как оно создавалось и как устроено.

✍️ Работа над произведением началась в 1940 году и шла больше 20 лет, у текста много разных редакций. Ахматова описывала историю текста как необъяснимую манию: «В течение пятнадцати лет эта поэма, как припадок какой-то неожиданной болезни, вновь набегала на меня, и я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя оконченную вещь».

🕯 Поэма посвящена Серебряному веку, жизни всего ахматовского поколения. Ее можно читать как текст «с ключом» — в странных персонажах-масках зашифрованы реальные люди. Но перед нами не стихотворные мемуары, а сгущенная до мифа интерпретация прошлого. Образ написан не ностальгически, наоборот — мы попадаем на некий страшный карнавал, в котором все призрачно, фальшиво и бесчеловечно.

📕 У Ахматовой всегда сильно звучала тема вины и расплаты, источник которой скрыт от читателя. «Ад» Данте для нее естественный прообраз ее собственной картины мира: все обречены на вечное наказание. Петербург 1913 года в «Поэме без героя» — инфернальное место, точка, с которой начинается катастрофа:

И всегда в темноте морозной,

Предвоенной, блудной и грозной,

Жил какой-то будущий гул,

Но тогда он был слышен глуше,

Он почти не тревожил души

И в сугробах невских тонул.

Словно в зеркале страшной ночи

И беснуется и не хочет

Узнавать себя человек,

А по набережной легендарной

Приближался не календарный —

Настоящий Двадцатый Век.

🗣 Поэт Лев Лосев считал, что в названии поэмы зашифрован Петербург — «Пбг», и настоящий герой поэмы — сам город. Ахматова собирает все образы призрачного и опасного Петербурга — из «Медного всадника», повестей Гоголя, «Двенадцати» Блока, как бы завершая традицию, но важно, что она пишет из мира, в котором этот Петербург уже не существует.

🎭 Герои литературной жизни 1910-х появляются в образах масок итальянской комедии (отсылка к «Балаганчику» Блока). Карнавальный любовный треугольник Пьеро-Арлекин-Коломбина намекает на историю самоубийства молодого поэта Всеволода Князева. Его ветреная Коломбина, она же «Путаница-Психея» — Ольга Глебова-Судейкина. Самая демоническая роль отводится Михаилу Кузмину: в поэме он «Калиостро» и «изящнейший сатана». Рядом с масками-тенями знакомых у Ахматовой действуют персонажи Гофмана, Гамсуна, Уайльда, и в каждой строчке комментаторы узнают отсылки к конкретным текстам или к общим мотивам декадентской эпохи. Весь этот игровой мир из цитат и отражений рассыпается, уничтожается историей.

💬 Третья часть поэмы — лирический монолог из другого времени: автор издалека (написано в эвакуации в Ташкенте) смотрит на разрушенный Ленинград в 1942. Сводятся воедино личная и историческая трагедии, судьба поколения и судьба России.

🎵 «Поэма без героя» предполагала и театральное воплощение — «трагический балет», но Ахматова не успела закончить либретто. Попытку реконструкции этого текста можно почитать здесь.

Будущая поэтесса родилась 23 июня под Одессой. Когда девочке исполнился год, семья отставного инженера-механика флота переезжает в Царское Село. Здесь прошла юность Ахматовой, здесь она училась и, будучи 11 лет, написала свое первое стихотворение.

ИСПОВЕДЬ

Умолк простивший мне грехи.

Лиловый сумрак гасит свечи,

И темная епитрахиль

Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос:

«Дева! встань…»

Удары сердца чаще, чаще.

Прикосновение сквозь ткань

Руки, рассеянно крестящей.

Царское Село. 1911

В этом городке, где Ахматова прожила 16 лет, она познакомилась с юным Николаем Гумилевым. Здесь Анна училась в Царскосельской женской гимназии.

После развода родителей мать увозит детей в Евпаторию, а потом в Киев. Здесь 1910 году Ахматова закончила гимназию. И тут же завершился браком ее роман с Гумилевым. В 1912 г в семье появляется сын Лев, и тогда же в Петербурге увидела свет первая книга стихов А. Ахматовой — «Вечер», принесшая ей известность и широкое признание. Анна Ахматова с 1911 г печатается в петербургских и московских изданиях. Постепенно с мужем они становятся сторонниками акмеизма. А. Блок называет Ахматову «исключением» среди ее коллег-акмеистов, а К. Чуковский-критик говорил о ее «величавости».

Меня окликнул в новолунье

Мой друг любимый. Ну, так что ж!

Шутил: «канатная плясунья!

Как ты до мая доживешь?»

Ему ответила, как брату,

Я не ревнуя, не ропща,

Но не заменят мне утрату

Четыре новые плаща.

Пусть страшен путь мой, пусть опасен,

Еще страшнее путь тоски…

Как мой китайский зонтик красен,

Натерты мелом башмачки!

Оркестр веселое играет,

И улыбаются уста.

Но сердце знает, сердце знает,

Что ложа пятая пуста!

(1911)

Знаю: гадая, и мне обрывать Нежный цветок маргаритку. Должен на этой земле испытать Каждый любовную пытку.

Ее героиня — обычная женщина, способная любить страстно и нежно, страдать горестно и глубоко, не опуская своего человеческого достоинства. И первые ее книги не даром называют любовными драмами в стихах. В них просматривались и ее нелегкие любовные отношения, в первую очередь с Н. Гумилевым. Трогательны и просты эти строки о чувстве юношеском, едва зарождающемся:

В ремешках пенал и книги были, Возвращалась я домой из школы. Эти липы, верно, не забыли Нашей встречи, мальчик мой веселый.

Она рассказывает в стихах о том, как развиваются любовные отношения, вплоть до трагического разрыва и долгой памяти.

И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как земля для двух людей мала.

Анна Ахматова уже в самом начале своего творчество делала попытки возрождения классических, пушкинских традиций. Ее лирика, насыщена реминисценциями, библейскими цитатами и образами, а также цитатами из произведений разных авторов, эпиграфами на разных языках, ее поэзию украшают имена Данте и Шекспира, Пушкина и Парни, Джойса и Бурже и проч. Ее стихи наполнены разными фактами истории, мифами и христианско-религиозной символикой.

МОЕЙ СЕСТРЕ

Подошла я к сосновому лесу.

Жар велик, да и путь не короткий.

Отодвинул дверную завесу,

Вышел седенький, светлый и кроткий.

Поглядел на меня прозорливец

И промолвил:

«Христова невеста!

Не завидуй удаче счастливиц,

Там тебе уготовано место.

Позабудь о родительском доме,

Уподобься небесному крину.

Будешь, хворая, спать на соломе

И блаженную примешь кончину».

Верно, слышал святитель из кельи,

Как я пела обратной дорогой

О моем несказанном весельи,

И дивяся, и радуясь много.

Дарница. 1914

1914-й год открывает высокую гражданственность Ахматовой, воспринявшей войну не только как личную трагедию (Н. Гумилев, ее муж, уйдя на фронт, пропал без вести), но и как общенародную и мировую:

Вдруг запестрела тихая дорога, Плач полетел, серебряно звеня… Закрыв лицо, я умоляла Бога До первой битвы умертвить меня…

Окопы, окопы, — Заблудишься тут. От старой Европы Остался лоскут, Где в облаке дыма Горят города…

Революция застала поэтессу в Петрограде. Здесь она рассталась с вернувшимся с войны Гумилевым. Ахматова не приняла октябрьскую революцию: «все расхищено, предано, продано», «все голодной тоскою изглодано», но и не уехала из России, не прислушиваясь к голосам, зовущим за границу, куда отправились многие современники поэтессы.

Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам.

В 1918 года Поэтесса связывает себя брачными узами с поэтом и востоковедом В. Шилейко. Однако их союз распался очень скоро. В августе 1921-го была поставлена окончательная точка в ее отношениях с Н. Гумилевым, расстрелянного по ложному обвинению.

О, знала ль я, когда неслась, играя, Моей любви последняя гроза. Что лучшему из юношей, рыдая, Закрою я орлиные глаза.

Было омрачено и начало 30-х. Это были годы «жестоких беззаконий, арестов и казней невинных людей, объявлявшихся «врагами народа». По ложному обвинению вначале приговорен к расстрелу, а затем отправлен в Сибирь ее сын — Лев Гумилев. В этот же период арестован профессор-искусствовед Н. Н. Лунин, третий муж поэтессы. 17 месяцев Ахматова ожидала страшного приговора в тюремных очередях.

Семнадцать месяцев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги палачу, Ты сын и ужас мой.

Все проведенное сыном время в лагерях (только через 14 лет он был реабилитирован) поэтесса пыталась добиться его освобождения. Письмо, написанное измученной матерью Сталину, возымело свое действие. Его на время выпустили, правда, позднее снова сослали в ссылку, откуда в 1944 г он ушел добровольцем на фронт.

Она поднялась над личным горем. Она сумела показать всю трагедии той эпохи. Она нашла силы рассказать обо всем в «Реквиеме», ставшем ее гражданским подвигом и настоящим памятником жертвам репрессий. По достоинству поэму оценили, несмотря на то, что она была не всем известна, а держалась в основном в памяти у поэтессы, даже ее современники и друзья. Б, Пастернак, прослушав главу «Приговор», сказал Ахматовой: «Теперь и умереть не страшно».

Невзирая на недовольные «звонки сверху», в 1940 г Анну Ахматову приняли в Союз писателей. А через год началась Великая Отечественная, заставшая поэтессу в Ленинграде. Вспоминает поэтесса Ольга Берггольц: «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство как рядовой боец противопожарной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи-убежища в саду того же Фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в «Поэме без героя»… » Но Ахматова оставалась поэтом. В эти годы она написала цикл «Ветер войны», в который вошли стихи высокого патриотического звучания. В июле 1941го это ее голос по радио произнес ее же знаменитую «Клятву»:

И та, что сегодня прощается с милым, — Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит!

Тяжело больную Ахматову осенью 1941 года из осажденного Ленинграда вывезли самолетом в Москву. После недлительного пребывания с Л. Чуковской в Чистополе она была эвакуирована в Ташкент. О том, как они с Ахматовой встретили в пути 5 ноября 1941 года эшелон с немцами Поволжья, вспоминает Л. Чуковская: «Говорят, они уже больше месяца в пути и их никакой город не принимает. На станциях, на перронах, вповалку женщины, дети, узлы. Глаза, глаза… Когда Анна Андреевна глядит на этих детей и женщин, ее лицо становится чем-то похожим на их лица. Крестьянка, беженка… Глядя на них, она замолкает». Очевидно, тогда и родились эти горькие строчки, так и оставшиеся в ее черновиках:

И все, кого сердце мое не забудет, Но кого нигде почему-то нет, И страшные дети, которых не будет, Которым не будет двадцать лет, А было восемь, а девять было, А было… Довольно, не мучь себя.

После тяжелой и долгой болезни Ахматова в Ташкенте продолжает писать на тему войны. В эти страшные годы она раскрылась как гражданский поэт. Заговорив от имени народа и получив его признание, она писала стихи, в которых воедино слились женское и материнское начало, мужество, честность, сострадание и страдание.

За год до окончания война поэтесса возвращается в Ленинград. Но послевоенные годы ей не приносят ничего хорошего. Ушедший на фронт из ГУЛАГа сын снова арестован, в лагере под Воркутой умирает ее муж. 1946-й год Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и выступление Жданова перечеркивают творчество ленинградских писателей Зощенко и Ахматовой. Названную тогда носительницей «салонной буржуазной культуры», «одним из поэтов безыдейного реакционного литературного болота», Ахматову, как это принято в те времена, клеймили все — все печатные издания, на всех собраниях. Сбылось «Это странное, отчасти сбывшееся предсказание» О. Мандельштама (Когда-нибудь в столице шалой На диком празднике у берега Невы Под звуки омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы.), посвященное когда-то поэтом Анне Ахматовой. Ее, многими забытую и отвергнутую, гонимую, преследуемую официально и оклеветанную, перестали печатать. Она жила одними переводами, скитаясь по квартирам друзей.

Неуклонно, тупо и жестоко И неодолимо, как гранит, От Либаны до Владивостока Грозная анафема гудит.

Ахматова не сдавалась. Уверенная в том, что «лирический поэт обязан быть мужчиной», она гневно и гордо писала в те годы:

Осквернили пречистое слово, Растоптали священный глагол, Чтоб с сиделками тридцать седьмого Мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, В казематах пытали друзей… И все-таки узнают голос мой, И все-таки ему опять поверят.

До 1953 года – до самой смерти Сталина поэтесса буквально находилась под дамокловым мечом — «гибели всерьез». Но и тогда не оставляла нелегкий труд поэта. Она завершала дело многих лет жизни — «Поэму без героя». Поэтесса вновь идет в русле поэтической традиции русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Блока, Некрасова. В 1958 году выходит в свет новый сборник ее стихов.

Недолгая слава, пришедшая при жизни к Анне Ахматовой, приобрела мировое звучание в последние годы ее жизни. За ее поэтический подвиг и переводы в 1964 г . в Италии ей вручили международную поэтическую премию «Этна Таормина». Через год она была удостоена почетной степени доктора литературы Оксфордского университета (за научные работы о Пушкине).

Что ж, поэту «в России надобно жить долго», чтобы его заслуженно признали при жизни и восстановили попранную справедливость. Анне Ахматовой еще не было 77, когда она умерла в Москве. Ее прах покоится на кладбище в Комарове, под Петербургом. И сегодня она занимает особое место в блистательнейшем ряду великих своих современников, поэтов послеблоковской России: Маяковского, Пастернака, Есенина, Цветаевой, Гумилева, Мандельштама…

Я и плакала и каялась,

Хоть бы с неба грянул гром!

Сердце темное измаялось

В нежилом дому твоем.

Боль я знаю нестерпимую,

Стыд обратного пути…

Страшно, страшно к нелюбимому,

Страшно к тихому войти.

А склонюсь к нему нарядная,

Ожерельями звеня,

Только спросит: «ненаглядная!

Где молилась за меня?»

Отчетливо просматривается в ее творчестве христианская тональность.

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар —

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Петербург. 1915

* * *

Я в этой церкви слушала Канон

Андрея Критского в день строгий и печальный,

И с той поры великопостный звон

Все семь недель до полночи пасхальной

Сливался с беспорядочной стрельбой.

Прощались все друг с другом на минуту,

Чтоб никогда не встретиться…

Петербург. 1917

Четко звучат свидетельства о ней или ее собственные высказывания. В своем «утешительном» письмо Пастернак в 1940 году называет Ахматову «истинной христианкой» <…> У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой, она ею неизменно была всю жизнь».

Особую атмосферу в ее творчестве создают библейско-евангельские цитаты, упоминаемые имена, даты и святыни.

РАСПЯТИЕ

Не рыдай Мене, Мати,

во гробе зрящи.

1

Хор ангелов великий час восславил,

И небеса расплавились в огне.

Отцу сказал:

«Почто Меня оставил!»

А Матери:

«О, не рыдай Мене…»

2

Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел..

1935-1940

* * *

Мне голос был, он звал утешно,

Он говорил:

«Иди сюда,

Оставь свой край, глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,

Из сердца выну черный стыд,

Я новым именем покрою

Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернился скорбный дух.

1917

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г .

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Биография

Одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века Анна Ахматова прожила длинную и насыщенную трагическими событиями жизнь. Эта гордая и одновременно хрупкая женщина была свидетельницей двух революций и двух мировых войн. Ее душу опалили репрессии и смерть самых близких людей. Биография Ахматовой достойна романа или экранизации, что неоднократно и предпринимали как ее современники, так и драматурги, режиссеры и литераторы более позднего поколения.

Детство и юность

Анна Горенко (настоящая фамилия поэтессы) появилась на свет летом 1889 года в семье потомственного дворянина, отставного инженера-механика флота Андрея Андреевича Горенко и Инны Эразмовны Стоговой, принадлежавшей к творческой элите Одессы. Девочка родилась в южной части города, в доме, который располагался в районе Большой Фонтан. Она оказалась третьей по старшинству из шестерых детей.

Едва малышке исполнился год, родители переехали в Санкт-Петербург, где глава семьи получил чин коллежского асессора и стал чиновником для особых поручений в Госконтроле. Семья обосновалась в Царском Селе, с которым и связаны все детские воспоминания Ахматовой. Няня водила девочку гулять в Царскосельский парк и другие места, которые еще помнили Александра Пушкина. Детей обучали светскому этикету. Читать Аня научилась по азбуке Льва Толстого, а французским языком овладела еще в раннем детстве, слушая, как учительница преподает его старшим детям.

Образование будущая поэтесса получала в Мариинской женской гимназии. Стихи Анна начала писать, по ее утверждению, в 11 лет. Примечательно, что поэзия для нее открылась не произведениями Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, которых она полюбила несколько позже, а величественными одами Гавриила Державина и стихотворением Николая Некрасова «Мороз, Красный нос», которые декламировала мама.

Юная Горенко влюбилась в Санкт-Петербург навсегда и считала его главным городом своей жизни. Она очень тосковала по его улицам, паркам и Неве, когда пришлось уехать с мамой в Евпаторию, а потом и в Киев. Родители развелись, когда девушке исполнилось 16 лет.

Предпоследний класс она доучивалась на дому, в Евпатории, а последний оканчивала в киевской Фундуклеевской гимназии. После завершения учебы Горенко стала студенткой Высших женских курсов, выбрав для себя юридический факультет. Но если латынь и история права вызывали в ней живой интерес, то юриспруденция показалась скучной до зевоты, поэтому девушка продолжила образование в любимом Санкт-Петербурге, на историко-литературных женских курсах Н. П. Раева.

Раннее творчество

В семье Горенко поэзией не занимался никто, «сколько видит глаз кругом». Лишь по линии матери Инны Стоговой нашлась дальняя родственница Анна Бунина — переводчица и поэтесса. Отец не одобрил увлечение дочери поэзией и попросил не срамить его фамилию. Поэтому Анна Ахматова никогда не подписывала свои стихи настоящей фамилией. В генеалогическом древе она отыскала прабабушку-татарку, которая якобы вела свой род от ордынского хана Ахмата, и таким образом превратилась в Ахматову.

После свадьбы с Николаем Гумилевым Анна Андреевна отправилась праздновать медовый месяц в Париж. Это была первая встреча Ахматовой с Европой. По возвращении муж ввел талантливую жену в литературно-художественные круги Санкт-Петербурга, и ее тут же заметили. Сначала всех поразила ее необычная, величественная красота и царственная осанка. Смуглая, с отчетливой горбинкой на носу, «ордынская» внешность Анны Ахматовой покорила литературную богему.

Вскоре питерские литераторы оказались в плену творчества самобытной красавицы. Анна Андреевна стихи о любви, а именно это великое чувство она воспевала всю свою жизнь, писала во времена кризиса символизма. Молодые поэты пробовали себя в других вступивших в моду течениях — футуризме и акмеизме. Гумилева-Ахматова приобрела известность как акмеистка.

1912-й стал годом прорыва в ее биографии. В этом памятном году не только родился единственный сын поэтессы — Лев Гумилев, но и вышел маленьким тиражом первый сборник под названием «Вечер». На склоне лет женщина, испытавшая все тяготы времени, в котором ей выпало родиться и творить, называла эти первые творения «бедными стихами пустейшей девочки». Но тогда произведения Ахматовой нашли первых почитателей и принесли ей известность.

Влияние на поэзию Анны Андреевны оказало наставничество Александра Блока. Авторы обменивались письмами, нечасто встречались вживую, но всегда при посторонних. Поэтому о романе, который им приписывали, не могло быть и речи. Поэтесса глубоко уважала своего учителя и считала гениальным представителем предреволюционного поколения. Ему она посвятила 6 стихотворений.

Еще одним талантливым человеком, с которым Ахматова водила знакомство в юности, был Амедео Модильяни, в те времена еще бедный художник. Он написал с Анны Андреевны несколько портретов и эскизов. Большая часть рисунков была утеряна в пожаре ее царскосельского дома, только один поэтесса хранила до самой смерти. Он, как и редкие фото автора, позже появлялся на обложках ее сборников.

Спустя 2 года после первого вышел второй сборник Ахматовой, названный «Четки», и это уже был настоящий триумф. Поклонники и критики восторженно отзывались о ее творчестве, возводя в ранг самой модной поэтессы своего времени. Ахматовой больше не нужна была протекция мужа. Ее имя звучало даже громче, чем имя Гумилева.

В революционном 1917-м Анна Андреевна выпустила третью книгу — «Белая стая». Она вышла внушительным тиражом в 2 тысячи экземпляров.

В неспокойном 1918 году творческая пара рассталась. А летом 1921-го Николая Гумилева расстреляли. Ахматова тяжело переживала смерть отца своего сына и человека, который ввел ее в мир поэзии.

В СССР

С середины 1920-х для поэтессы наступили тяжелые времена. Она попала под пристальное внимание НКВД, ее перестали печатать, стихи Ахматова писала в стол, многие из них были утеряны при переездах. Последний сборник вышел в 1924 году. «Провокационные», «упаднические», «антикоммунистические» стихотворения — такое клеймо на творчестве дорого стоило Анне Андреевне.

Теплую поддержку и восхищение Ахматова получала от коллег. Среди них были Борис Пастернак и Марина Цветаева, гораздо более восторженно относившиеся к ее творчеству, чем она сама — к их произведениям. К слову, оба автора умерли раньше Анны Андреевны, чья жизнь была хоть и трагической, но длинной.

Новый этап творчества был тесно связан с изматывающими душу переживаниями за родных людей — прежде всего за сына Левушку. Поздней осенью 1935-го для женщины прозвучал первый тревожный звонок: одновременно были арестованы второй муж Николай Пунин и сын. Их освободили через несколько дней, но покоя в жизни поэтессы больше не наступало. С этого момента Ахматова начала чувствовать, как сжималось вокруг нее кольцо репрессий.

Через 3 года сына арестовали. Его приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Изможденная мать носила Льву передачи. В этом же страшном 1938-м прекратился брак Анны Андреевны и Николая Пунина.

Чтобы облегчить жизнь сыну и вытянуть его из лагерей, поэтесса перед самой войной, в 1940-м, издала сборник «Из шести книг». Здесь были собраны старые отцензуренные стихотворения и новые, «правильные» с точки зрения правящей идеологии. В тот же год была закончена знаменитая автобиографическая поэма «Реквием», над которой Ахматова работала с 1934-го.

Грянувшую Великую Отечественную войну Анна Андреевна встретила в городе на Неве, позже была эвакуирована в Ташкент. Сразу же после победы вернулась в освобожденный и разрушенный Ленинград, оттуда вскоре перебралась в Москву.

Но едва расступившиеся над головой тучи (сына выпустили из лагерей) вскоре снова сгустились. В 1946-м ее творчество было разгромлено на очередном заседании Союза писателей, а в 1949-м Льва Гумилева снова арестовали. На этот раз его осудили на 10 лет. Несчастная женщина была сломлена. Она писала просьбы и покаянные письма в Политбюро, но отклика не получила.

После выхода Льва из очередного заточения отношения между матерью и сыном долгие годы оставались напряженными: тот считал, что Ахматова на первое место поставила поэзию, которую любила больше, чем его.

Судьба знаменитой, но глубоко несчастной женщины переменилась к лучшему лишь под конец жизни. В 1951-м ее восстановили в Союзе писателей, стихи снова стали публиковать. В середине 1960-х Анна Андреевна получила престижную итальянскую премию и выпустила сборник «Бег времени». А еще Оксфордский университет присвоил известной поэтессе докторскую степень.