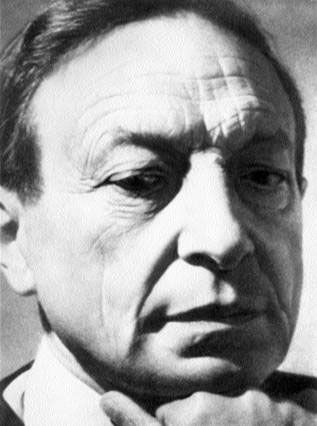

65 лет назад вышла третья и последняя часть «Открытой книги» — монументальной эпопеи советской жизни 1930–1950-х годов, созданной Вениамином Кавериным, которого современники знали прежде всего как автора другого замечательного произведения под названием «Два капитана». Оба романа построены на во многом схожих художественных принципах, оба ставят в центр повествования умных, смелых и благородных героев — выходцев из социальных низов, сумевших не только развить в себе лучшие человеческие качества, преуспеть в любимой профессии и науке, но и раскрыть важные тайны, вывести на свет истину вопреки проискам интриганов и проходимцев. Подробнее об этих книгах, а также о том, в какое время они создавались и какой след наложила на них сталинская эпоха, — в материале Марка Альтшуллера.

В 1956 году была напечатана третья (последняя) часть «Открытой книги». 65-летний скромный юбилей дает основание поговорить о двух самых известных романах одного из лучших советских писателей.

Знаменитый роман «Два капитана» был закончен в 1938 году. Во время войны автор написал его вторую часть, перенеся в конец книги благополучный финал первой части. Этот новый вариант был закончен в 1944 г. Тогда же заканчивается и действие книги.

Роман имел и имеет потрясающий успех: десятки переизданий, фильмы, сериал, мюзикл… Власть, жестокая, тоталитарная, подозрительная, отнеслась к тексту вполне благосклонно, а читатели, от детей до людей самого почтенного возраста, читали и читают ее по сей день, не видя в ней ни малейшей фальши, не чувствуя практически ни одной фальшивой ноты. Такое могло получиться потому, что, по словам самого автора, нашедшего точную формулу, он писал эту книгу, «воспользовавшись „скольжением“ мимо происходивших в стране событий»*См.: В. Каверин. Эпилог. М.: Аграф, 1997. На эти мемуары мы часто будем ссылаться в дальнейшем..

Мастерски найденный прием позволил Каверину написать замечательный приключенческий роман, упоминая обо всяких политических событиях, но так, что герои никак не превращаются в советских людей, в манекены, преданные социалистическим идеям, горячо поддерживающие решения родного советского правительства и любимой коммунистической партии. И это при том, что основное действие романа разворачивается в зловещие 1930 годы, во вторую их половину. Автор сознательно не упоминает ни об убийстве Кирова, ни об ужасах коллективизации, ни о массовом терроре с его пиком в 1937 году.

Правда, мы читаем в книге о комсомольской ячейке в школе-коммуне, где учится Саня Григорьев, об ультиматуме Чемберлена, Катя Татаринова даже рассказывает, как Саню принимают в партию. И что же? Эти события проскальзывают мимо внимания читателя. Что меняется от того, что Саня стал коммунистом? Его партийная принадлежность ни разу не упоминается далее, никак не влияет ни на поступки Сани, ни на его общение с окружающими людьми, друзьями или врагами. Кто из читателей помнит о комсомольской ячейке, об упомянутых мельком политических событиях? Наше внимание скользит мимо них, сосредоточиваясь на переживаниях героев, этических проблемах, глубоко очерченных в романе, на захватывающих приключениях, умело написанных рукой замечательного мастера. По меткому замечанию Юрия Щеглова, высказанному в содержательной статье «Структура советского мифа в романах Каверина», герои писателя обитают в «идеальном измерении социализма… в личном культурном пространстве», это какая-то другая советская страна, в которой власти не мешают романтическим героям (или почти не мешают) бороться с препятствиями и побеждать в этой борьбе.

Вскоре после «Двух капитанов» Каверин принялся за монументальный труд, большой роман «Открытая книга» (1948–1956). Там «капитаном», борцом, неутомимым искателем, главным героем и, как в предыдущем романе, рассказчиком стала Татьяна Власенкова, ученый, биолог, создатель советского варианта пенициллина. Тот же Юрий Щеглов справедливо назвал его «взрослой версией „Двух капитанов“». Получился громадный роман, описывающий жизнь русских людей начиная с предреволюционных лет до 1956 года.

Как и Саня Григорьев, героиня нового романа — энергичный, волевой, талантливый, честный, порядочный человек, верный в дружбе и любви. Такому человеку трудно приходится в советской действительности. «Скользить» в новой книге оказалось гораздо сложнее, и жизнь Тани Власенковой сложилась куда тяжелее и трагичнее, чем у ее предшественника. Первую часть романа цензура поначалу попросту запретила, и, чтобы спасти книгу, автору пришлось срочно добавить «две главы, посвященные комсомольской деятельности моей Татьяны Власенковой, студентки медицинского института».

Первая часть была напечатана в 1949 г. в «Новом мире» (редактор Константин Симонов). Нужно, наверное, напомнить читателю, что это был за год. В 1946 году был прочитан зловещий доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и опубликованы соответствующие партийные постановления о литературе, кино, музыке. Началось тотальное наступление не на свободомыслие (его после 1917 года никогда не было), а на любое нормальное, человеческое, а не казенное изображение жизни в искусстве. Умный, искушенный Каверин пытался (чего он не делал в «Двух капитанах») вставлять в повествование казенные славословия, которые он, естественно, последовательно убирал в последующих тоже советских, но уже вышедших после смерти Сталина изданиях. Приведу два примера таких мертвых выброшенных речений. Oни выделены курсивом. Вот первый из них:

«Разумеется, мне и в голову не пришло, что гигантский волчок, от которого, разговаривая со мной, Василий Алексеевич не мог оторвать взгляда, был первый ротор (вращающаяся часть) турбины Волхов-строя и что на этот ротор вместе с ним смотрела с любовью и надеждой вся страна, едва вступившая на великий путь социалистического преобразования».

Во втором героиня рассказывает о своих соседках по комнате в общежитии:

«…У всех этих девушек — бесконечно разнообразных по развитию, наклонностям, вкусам — была общая черта: если бы не революция, ни одна из них не училась бы в вузе. Одни отчетливо сознавали и очень ценили этот бесспорный факт, другие — не очень, так или иначе он был характерен для того нового студенчества, которого с каждым годом становилось все больше».

Такое авторское насилие над собственным текстом не спасло книгу от разгрома — 16 зубодробительных статей насчитал Каверин сразу после выхода журнала, потом добавилось еще. Даже острые сюжетные ходы, делающие чтение книги особенно интересным, подверглись вдруг придирчивым нападкам. Вот что писали (подписали) студенты 1-го курса Ленинградского педагогического института в письме, инспирированном известным литературным громилой В. Ермиловым: «Автор вводит нас в какой-то странный, словно неживой мир, в котором действуют не люди, а какие-то непонятные фигуры, похожие на манекены, совершающие столь же непонятные поступки… А автор всеми силами пытается „заинтересовать“ читателя странными сюжетными ходами, удивительными совпадениями, которых никогда не бывает в жизни, нарочитыми недомолвками, намекая на какие-то „страшные“, но по сути дела очень скучные и пустые тайны…»

Естественно, напечатать вторую книгу в атмосфере бушевавшей травли было невозможно. Постепенно травля все-таки немного утихла, и в 1952 г. Александр Твардовский, тогдашний главный редактор, предложил Каверину напечатать вторую часть в «Новом мире». Это был страшный год. О нем писал Солженицын в романе «В круге первом»: «Почти все в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали свое место…» До смерти тирана (чего, естественно, никто не знал) оставались считанные месяцы. Оголтелая антисемитская кампания с каждым днем набирала обороты.

В этих условиях вторая часть писалась «старательно, но коряво <…> спотыкаясь на каждом шагу», и первоначальный текст появился в «Новом мире» «искаженным до неузнаваемости». Хотя впоследствии автор, по собственным словам, «старательно восстановил искаженный текст», вторая часть так и осталась самой слабой в трилогии. Одним лишь упоминанием о комсомольской ячейке, как в «Двух капитанах», обойтись не удалось. Насильственное вторжение советской эпохи здесь проступает особенно явственно. Подробно рассказывается об обязательном практическом применении достижений науки (героиня разрабатывает усовершенствованную методику хранения черной икры). На многих страницах описывается самоотверженная борьба работников совхоза за спасение урожая и прочие трудовые подвиги.

Действие этой части (она называется «Поиски») происходит во второй половине 1930-х гг., «когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, <…> и когда, обезумев от муки, / шли уже осужденных полки…» (Ахматова). Чтобы отвлечь людей от происходящего кошмара, во всю мощь работала государственная пропагандистская машина. Использовав трагичное для истории России событие, отпраздновали с неслыханной помпой столетие со дня смерти (!) Пушкина: «Такого настоящего празднования не видел Пушкин… Его чествуют по всей стране все народы, ее населяющие, и гул торжества <!> переходит далеко за рубежи…» — вещал Николай Тихонов на торжественном заседании в Большом театре 10 февраля 1937 года.

Особенно шумели по поводу всяческих рекордов. Так называемые стахановцы перекрывали в десятки раз установленные нормы. Летчики перелетали на громадные расстояния по тяжелым арктическим маршрутам. В июле 1936 г. имел место рекордный перелет Валерия Чкалова с экипажем по «сталинскому маршруту» от Москвы до Петропавловска-Камчатского. Вся мощь пропаганды кричала об этом подвиге советских летчиков.

Ни стахановцев, ни праздника по поводу смерти Пушкина в «Открытой книге» нет. Однако в четвертую главу, где органично переплетаются рассказ о напряженной научной работе и сложных личных отношениях героини и ее мужа, Каверин к месту и не к месту вставляет абзацы разной длины о советских людях, восторженно следящих за передвижением самолета: «К вечеру весь институт говорил только о том, как был дан старт и какие цели ставят перед собой пилоты». А в три часа ночи, гуляя по спящей Москве, Таня и ее муж наблюдают, как «женщина, <которая> выкладывала буханки хлеба на лоток в окне, и грузчики, <которые> таскали их в машину <…> тоже говорили о перелете». Так трогательно в едином порыве восторга объединяются одинаково думающие рабочие и интеллигенты. И даже в этой книге Каверин избегает казенных громких слов вроде «сталинского маршрута», «великого подвига советских людей» и пр.

Третья часть писалась в пору оттепели. Там правда зазвучала, конечно, тоже приглушенно, но гораздо явственнее. Там рассказывается о доносах, об аресте мужа Татьяны, о мрачной атмосфере последних лет сталинского правления. Тем не менее роман заканчивается вполне благополучно — в отдельном издании последний эпилог помечен 1956 годом. Эта третья часть появилась в знаменитом втором (и последнем) томе альманаха «Литературная Москва» (1956). Каверин был одним из ее редакторов. Книга подверглась уничтожающему разгрому (главным образом из-за знаменитого рассказа Александра Яшина «Рычаги»). Дальнейшие выпуски альманаха (в том числе и подготовленный к печати третий) были запрещены.

Итак, читатели наконец получили громадную эпопею (в цитированном издании 2019 года она занимает 800 страниц), в которой глазами героини описана жизнь советской России от начала революции до смерти тирана и начала оттепели. Ведя подробный рассказ о жизни героини, автор обращается к приемам, давно существовавшим в авантюрной приключенческой литературе. Они были обновлены и с успехом использованы в романе «Два капитана». Недоброжелательная критика и тогда успела поставить это в вину опытному и умелому профессионалу: «В повести [„Два капитана“. — М. А.], как в плохом, дешевом романе, есть все — таинственные письма, убийства, отравившаяся Марья Васильевна, „красивая, здоровая, грустная“ Катька». Симонов заступился за «прорабатываемого» автора, он с сарказмом писал: «…автору инкриминируется и то позорное для серьезного писателя обстоятельство, что в романе есть острый сюжет, есть загадочные письма и убийства».

В новом большом романе Каверин использует приемы и находки, опробованные в «Двух капитанах»: и острый сюжет, и таинственные письма, и красивая героиня, и многие другие сюжетные ходы, издавна существующие далеко не только в приключенческой литературе. Увлекательный сюжет не только помогал ускользать от цензурных ударов, но делал злободневный непростой роман увлекательным, захватывающим чтением. Интересно проследить этот параллелизм приемов в двух столь непохожих текстах.

Прежде всего обратим внимание на протагонистов обоих романов. Оба интеллектуалы, интеллигенты, не чуждые художественным интересам. Саня в детстве довольно удачно лепил каких-то зверушек, потому и попал в школу-коммуну, куда поначалу набирали одаренных детей. Увлечение это как хобби сохранил он и во взрослой жизни. Искусный, высоко профессиональный летчик, он и исследователь-полярник, прочитавший и изучивший горы литературы. Он автор не только профессиональных статей, но и «написанной» им книги о своих поисках и победах. Таня играла в самодеятельности, воображала себя знаменитой актрисой, но, с треском провалившись на вступительных экзаменах в театральную школу, стала знаменитым ученым, профессором, автором многих книг и статей.

При этом у героев похожее социальное происхождение. Оба выходцы из низов. Автору важно было подчеркнуть это обстоятельство, ибо советская власть, начиная с Ленина («не мозг нации, а…»), не любила интеллигенцию и побаивалась ее: много о себе думают, плохо обрабатываются пропагандой. Делать интеллигента главным положительным героем книги (отрицательным — пожалуйста: Васисуалий Лоханкин, Николай Кавалеров) было если и не рискованно, то, по крайней мере, не прибавляло тексту популярности.

Поэтому оба каверинских героя поначалу находятся на самых низах социальной лестницы. У Сани Григорьева отец — грузчик, от которого по вечерам «пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом…». А одиннадцатилетняя Таня Власенкова уже на первой странице книги сама появляется перед читателем посудомойкой в трактире: «Мыть тарелки — это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть». Во втором случае нарочитость приема особенно очевидна, потому что известным прототипом Тани Власенковой была Зинаида Виссарионовна Ермольева — микробиолог, академик, знаменитый ученый, первая жена старшего брата Каверина, Льва Зильбера, тоже блестящего ученого (в романе он стал прототипом Дмитрия Львова). Сама Зинаида Виссарионовна происходила из зажиточной семьи, закончила с золотой медалью гимназию и университет.

Приключения, острые сюжетные ходы начинаются с первых страниц обоих романов. Маленький Саня становится свидетелем убийства. Теряет нож, подаренный отцом, отца обвиняют в убийстве. А в «Открытой книге» под пулю попадает сама Таня. Во время дуэли старшеклассников-гимназистов выстрел, великодушно направленный в сторону, поражает маленькую посудомойку.

Оба малолетних героя, необразованные, невоспитанные, попадают в интеллигентные семьи с романтическими тайнами, к которым они оказываются причастными и которые впоследствии раскрывают, сохраняют, изучают. Саня Григорьев постоянно бывает в доме Татариновых, где поначалу остро чувствует свою социальную ущемленность: «Они богатые, а я бедный. Они умные и ученые, а я дурак». Постепенно он узнаёт главную таинственную трагедию этого дома: капитан Иван Львович Татаринов возглавил полярную экспедицию и пропал без вести. Его судьба и судьба корабля «Св. Мария» осталась неизвестной. Поиски затерянной экспедиции составят основное содержание книги. Таня Власенкова после тяжелого ранения попадает в интеллигентное семейство Львовых, где живет старый инвалид, доктор Павел Петрович Лебедев, которому суждено сыграть важную роль в жизни героини.

Таинственные письма. Зашифрованная, плохо читаемая, загадочная рукопись. Это любимые сюжетные ходы бесчисленных приключенческих романов и рассказов — вспомним «Графа Монте-Кристо», «Остров сокровищ», «Золотого жука», «Пляшущих человечков», «Детей капитана Гранта» и многое, многое другое. Повзрослевший Саня Григорьев вдруг вспоминает свое детство, когда в их дворе оказались письма из сумки утопившегося от несчастной любви почтальона. Их вслух читали во дворе сердобольные соседи. Саня нашел эти письма, а одно, пропавшее, вспомнил. Эти письма стали завязкой увлекательного сюжета. В «Открытой книге» письмами знаменитой актрисы завладевает мошенник и издает их.

В руки Сани Григорьева попадает дневник погибшего штурмана со «Святой Марии», судна капитана Татаринова. Больших трудов, напряженного внимания требует от героя расшифровка рукописи: «И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь — а в свободные от полетов дни с утра — я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова — то слова отчаяния, то надежды».

Доктор Лебедев, приобщивший к научным интересам маленькую, необразованную девочку, первым обратил внимание на целебные свойства плесени, сделав, таким образом, первый шаг к открытию пенициллина. Судьба его неопубликованной рукописи пройдет через весь объемистый роман. Ею, заодно вместе с письмами, овладевает торгаш Раевский, от него рукопись попадает к главному противнику героини, профессору Крамову, который не придает случайно приобретенной рукописи никакого значения и позволяет героине ознакомиться с нею.

Дешифровка дневника помогла Сане Григорьеву найти капитана Татаринова, подтвердила, что именно он первым открыл Северную землю.

Рукопись старого доктора помогла Тане Власенковой в ее поисках и подтвердила, что именно доктор Лебедев одним из первых указал на важное значение плесени для медицины.

Донос. Арест. Анонимное обвинительное письмо, ломающее жизнь положительного героя — обычный мотив остросюжетного романа (вспомним того же «Монте-Кристо»). Арест и тюрьма составляют важную часть сюжета в блистательном произведении Александра Дюма, и в гениальных романах Стендаля.

О доносах и арестах Каверин пишет в обоих романах. Вводится сюжетный прием одинаково. В первом романе в системе скользящей поэтики, события происходят достаточно вегетариански. Нина Капитоновна рассказывает, как враги Сани (Николай Антонович и Ромашов) сочиняют печатный донос в газету: «Письмо пишут, — однажды сообщила старушка. Все летчик Г., летчик Г. Донос, поди». Саня сумел ответить на письмо о летчике Г., «который клевещет», и печатный донос не имел последствий.

Донос Ромашова в чекистские инстанции тоже был достаточно беззубым — в нем не было ни слова о политике: «Я написал, что ты маньяк, — рассказывает Ромашов, — со своей идеей найти капитана Татаринова, который где-то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры». Такой донос не имел роковых последствий — Григорьева лишь перевели куда-то южнее и не позволяли ему вернуться в полярную авиацию. Аресты в первом романе тоже не носят зловещего характера. Ромашова в конце концов арестовали, но за реальное преступление и воровство.

В «Открытой книге» все происходит по-другому, куда более зловеще. Напомню, что третья книга писалась и печаталась уже после смерти Сталина, в начале оттепели. К Татьяне Власенковой незадолго до своего самоубийства приходит Глафира Сергеевна и приносит ей черновики многостраничного детально разработанного доноса. Он написан подробно, умело, с обилием деталей и вполне профессионально. Объект тщательно обрисован не только как вредитель, но и невежда, негодный руководитель, совершающий грубые ошибки. Естественно, что арест Андрея, мужа героини, был неминуем. Татьяна и ее друзья, как и в предыдущем романе, пытаются защищаться. Многостраничное письмо с подробными, детальными опровержениями клеветы, с приложением архивных документов отправлено в прокуратуру. И кажется, что правда восторжествовала: в «Эпилоге» Андрей благополучно возвращается. Но, если попытаться проследить хронологию событий, получается совсем не такая благостная картина.

Андрея, очевидно, арестовали летом 1944 года. Еще идет война. Тогда же, где-то «ранней осенью 1944 года», было написано и отправлено в прокуратуру обстоятельное письмо, доказывавшее его полную невиновность. И Андрей оправдан. В «Эпилоге» рассказывается о его возвращении домой… в июне 1953 года! Со времени отсылки письма в прокуратуру прошло девять лет. А со смерти Сталина, наступившей в марте 1953-го, — больше трех месяцев. Именно эта долгожданная смерть и освободила героя, который провел в лагерях девять (!) лет. Получается, что на тщательно составленное, убедительное письмо в зловещем ведомстве не обратили ни малейшего внимания. Похожую ситуацию описал Каверин в своих воспоминаниях: Николай Заболоцкий написал убедительное письмо в прокуратуру, что не мог быть участником заговора, предполагавшийся глава которого (Николай Тихонов) только что был награжден орденом Ленина. На свое письмо Заболоцкий, «разумеется, никакого ответа не получил».

Таковы некоторые сходные сюжетные ходы обоих романов. Первый получился более занимательным и несколько поверхностным. Второй гораздо глубже и серьезнее изобразил несколько десятилетий советской жизни, несмотря на то, что писался он (особенно первые две книги) в пору жесточайшего давления властей, несмотря на свирепость цензуры и невольную самоцензуру автора.

В других работах Каверина, написанных в оттепель («Косой дождь», 1962; «Двойной портрет», 1967) и даже после того, как она завершилась подавлением Пражской весны («Двухчасовая прогулка», 1978), нет никакого казенного энтузиазма, вымученного патриотизма, государственных великих свершений и пр. В них действуют нормальные люди, хорошие и плохие, талантливые и бездарные. Автор рассказывает о любви своих героев, об их радостях и страданиях, поражениях и победах. Хотя советская система еще держалась, никто не мешал маститому автору писать без обязательного прославления властей предержащих и их обветшалой идеологии.

А прекрасные, несмотря на все цензурные муки, романы «Два капитана» и «Открытая книга» навсегда останутся замечательными текстами советской литературы. Порядочный автор сумел, минимально приспосабливаясь к зловещей эпохе, сохранить и талант, и чувство собственного достоинства, создав книги, которые и спустя десятилетия продолжают привлекать читателя и зрителя.

16 июня 2017Литература

Как читать «Двух капитанов»

Историк культуры Мария Майофис рассказывает о том, как устроены самые популярные советские книги, которые все читают в детстве

Как читать «Приключения Бибигона»

Как читать «Витю Малеева в школе и дома»

«Два капитана» — пожалуй, самый известный советский приключенческий роман для юношества. Он многократно переиздавался, входил в знаменитую «Библиотеку приключений», был дважды экранизирован — в 1955 и в 1976 году В 1992 году Сергей Дебижев снял абсурдистскую музыкальную пародию «Два капитана — 2», в сюжете не имевшую ничего общего с романом Каверина, но эксплуатировавшую его название как общеизвестное.. Уже в XXI веке роман стал литературной основой мюзикла «Норд-Ост» и предметом специальной музейной экспозиции в Пскове, родном городе автора. Героям «Двух капитанов» ставят памятники и называют их именами площади и улицы. В чем же секрет литературной удачи Каверина?

Приключенческий роман и документальное расследование

На первый взгляд, роман выглядит просто соцреалистическим опусом, хотя и с тщательно проработанным сюжетом и использованием некоторых не слишком привычных для соцреалистической литературы модернистских приемов, например таких, как смена повествователя (две из десяти частей романа написаны от лица Кати). Это не так.

К моменту начала работы над «Двумя капитанами» Каверин был уже довольно опытным литератором, и в романе ему удалось соединить несколько жанров: приключенческий роман-путешествие, роман воспитания, советский исторический роман о недавнем прошлом (так называемый роман с ключом) и, наконец, военную мелодраму. Каждый из этих жанров имеет свою логику и свои механизмы удержания читательского внимания. Каверин — внимательный читатель работ формалистов Формалисты — ученые, представлявшие так называемую формальную школу в литературоведении, возникшую вокруг Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗа) в 1916 году и просуществовавшую до конца 1920-х. Формальная школа объединяла теоретиков и историков литературы, стиховедов, лингвистов. Самыми известными ее представителями были Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский. — много размышлял о том, возможно ли жанровое новаторство в истории литературы. Роман «Два капитана» можно считать результатом этих размышлений.

Сюжетную канву путешествия-расследования по следам писем капитана Татаринова, о судьбе экспедиции которого много лет никто ничего не знает, Каверин заимствовал из известного романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Как и у французского писателя, текст писем капитана сохранился не полностью и место последней стоянки его экспедиции становится загадкой, которую на протяжении долгого времени отгадывают герои. Каверин, однако, усиливает эту документальную линию. Теперь речь идет не об одном письме, по следам которого ведутся поиски, а о целой серии документов, которые постепенно попадают в руки к Сане Григорьеву В раннем детстве он по многу раз читает выброшенные на берег в 1913 году письма капитана и штурмана «Святой Марии» и буквально выучивает их наизусть, еще не зная, что письма, найденные на берегу в сумке утонувшего почтальона, рассказывают об одной и той же экспедиции. Потом Саня знакомится с семьей капитана Татаринова, получает доступ к его книгам и разбирает заметки на полях о перспективах полярных исследований в России и мире. Во время учебы в Ленинграде Григорьев тщательно штудирует прессу 1912 года, чтобы узнать, что писали в это время об экспедиции «Святой Марии». Следующий этап — находка и кропотливая расшифровка дневника того самого штурмана, которому принадлежало одно из энских писем. Наконец, в самых последних главах главный герой становится обладателем предсмертных писем капитана и вахтенного журнала судна..

«Дети капитана Гранта» — роман о поисках экипажа морского судна, история спасательной экспедиции. В «Двух капитанах» Саня и дочь Татаринова, Катя, ищут свидетельства гибели Татаринова, чтобы восстановить добрую память об этом человеке, когда-то не оцененном современниками, а потом и вовсе забытом. Взявшись за реконструкцию истории экспедиции Татаринова, Григорьев принимает на себя обязательство публично разоблачить Николая Антоновича, кузена капитана, а впоследствии — Катиного отчима. Сане удается доказать его пагубную роль в снаряжении экспедиции. Так Григорьев становится как бы живым заместителем погибшего Татаринова (не без аллюзий к истории принца Гамлета). Из расследования Александра Григорьева следует еще один неожиданный вывод: письма и дневники нужно писать и хранить, поскольку это способ не только собрать и сберечь информацию, но еще и рассказать потомкам о том, что от тебя пока не готовы выслушать современники. Характерно, что сам Григорьев на последних этапах поисков начинает вести дневник — или, точнее, создавать и хранить серию неотправленных писем к Кате Татариновой.

Здесь и заключено глубокое «подрывное» значение «Двух капитанов». Роман утверждал важность старых личных документов в эпоху, когда личные архивы либо изымались при обысках, либо их уничтожали сами владельцы, опасаясь, что их дневники и письма попадут в руки НКВД.

Американская славистка Катерина Кларк назвала свою книгу о соцреалистическом романе «История как ритуал». Во времена, когда история представала на страницах бесчисленных романов ритуалом и мифом, Каверин изобразил в своей книге романтического героя, восстанавливающего историю как вечно ускользающую тайну, которую нужно расшифровать, наделить личным смыслом. Вероятно, эта двойная перспектива стала еще одной причиной, по которой роман Каверина сохранял свою популярность на протяжении всего ХХ века.

Роман воспитания

Вторая жанровая модель, использованная в «Двух капитанах», — роман воспитания, жанр, возникший во второй половине XVIII века и бурно развивавшийся в XIX и XX столетии. В фокусе романа воспитания всегда история взросления героя, формирование его характера и мировоззрения. «Два капитана» примыкают к той разновидности жанра, которая рассказывает о биографии героя-сироты: образцами явно стали «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинга и, конечно, романы Чарльза Диккенса, прежде всего «Приключения Оливера Твиста» и «Жизнь Дэвида Копперфилда».

По-видимому, последний роман имел решающее значение для «Двух капитанов»: впервые увидев однокашника Сани — Михаила Ромашова, Катя Татаринова, как будто предчувствуя его зловещую роль в своей и Саниной судьбе, говорит о том, что он страшен и похож на Урию Хипа — главного злодея из «Жизни Дэвида Копперфилда». К роману Диккенса ведут и другие сюжетные параллели: деспотичный отчим; самостоятельное долгое путешествие в другой город, навстречу лучшей жизни; изобличение «бумажных» махинаций злодея.

Впрочем, в истории взросления Григорьева появляются мотивы, не свойственные литературе XVIII и XIX века. Личностное становление Сани — это процесс постепенного накапливания и концентрации воли. Всё начинается с преодоления немоты Из-за перенесенной в раннем детстве болезни Саня потерял способность говорить. Немота фактически становится причиной гибели Саниного отца: мальчик не может рассказать, кто на самом деле убил сторожа и почему нож отца оказался на месте преступления. Саня обретает речь благодаря чудесному доктору — беглому каторжнику Ивану Ивановичу: буквально за несколько сеансов он показывает своему пациенту первые и самые главные упражнения для тренировки произнесения гласных и коротких слов. Потом Иван Иванович исчезает, и дальнейший путь к обретению речи Саня проделывает сам., а после этого первого впечатляющего волевого акта Григорьев предпринимает и другие. Еще учась в школе, он решает стать летчиком и начинает систематически закаляться и заниматься спортом, а также читать книги, имеющие прямое или косвенное отношение к авиации и самолетостроению. Одновременно он тренирует способности к самообладанию, так как слишком импульсивен и впечатлителен, а это очень мешает в публичных выступлениях и при общении с чиновниками и начальниками.

Авиационная биография Григорьева демонстрирует еще большую решимость и концентрацию воли. Сперва обучение в летном училище — в начале 1930-х, при нехватке оборудования, инструкторов, летных часов и просто денег на жизнь и еду. Потом долгое и терпеливое ожидание назначения на Север. Затем работа в гражданской авиации за полярным кругом. Наконец, в заключительных частях романа молодой капитан борется и с внешними врагами (фашистами), и с предателем Ромашовым, и с болезнью и смертью, и с тоской разлуки. В конце концов он выходит из всех испытаний победителем: возвращается к профессии, находит место последней стоянки капитана Татаринова, а потом и затерявшуюся в эвакуационных пертурбациях Катю. Ромашов разоблачен и арестован, а лучшие друзья — доктор Иван Иванович, учитель Кораблев, друг Петька — снова рядом.

За всей этой эпопеей становления человеческой воли прочитывается серьезное влияние философии Фридриха Ницше, усвоенной Кавериным из оригинала и из косвенных источников — сочинений авторов, ранее испытавших воздействие Ницше, например Джека Лондона и Максима Горького. В этом же волевом ницшеанском ключе переосмысляется и главный девиз романа, позаимствованный из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Если у Теннисона строки «бороться и искать, найти и не сдаваться» В оригинале — «to strive, to seek, to find, and not to yield». описывают вечного странника, романтического путешественника, то у Каверина они превращаются в кредо несгибаемого и постоянно воспитывающего себя воина.

Советский революционный исторический роман

Действие «Двух капитанов» начинается накануне революции 1917 года, а заканчивается в те же дни и месяцы, когда пишутся последние главы романа (1944 год). Таким образом, перед нами не только история жизни Сани Григорьева, но и история страны, проходящей те же стадии становления, что и герой. Каверин пытается показать, как после забитости и «немоты», хаоса начала 1920-х и героических трудовых порывов начала 1930-х к концу войны она начинает уверенно двигаться к светлому будущему, строить которое предстоит Григорьеву, Кате, их близким друзьям и другим безымянным героям с таким же запасом воли и терпения.

В эксперименте Каверина не было ничего удивительного и особенно новаторского: революция и Гражданская война довольно рано стали предметом историзирующих описаний в сложных синтетических жанрах, соединявших в себе, с одной стороны, черты исторической хроники, а с другой — семейной саги или даже квазифольклорного эпоса. Процесс включения событий конца 1910-х — начала 1920-х годов в исторические художественные повествования начался уже во второй половине 1920-х Например, «Россия, кровью умытая» Артема Веселого (1927–1928), «Хождение по мукам» Алексея Толстого (1921–1941) или «Тихий Дон» Шолохова (1926–1932).. Из жанра исторической семейной саги конца 1920-х Каверин заимствует, например, мотив разделения семьи по идеологическим (или этическим) причинам.

Но самый интересный исторический пласт в «Двух капитанах», пожалуй, связан не с описанием революционного Энска (под этим названием Каверин изобразил свой родной Псков) или Москвы периода Гражданской войны. Интереснее здесь более поздние фрагменты, описывающие Москву и Ленинград конца 1920-х и 1930-х годов. И в этих фрагментах проявляются черты еще одного прозаического жанра — так называемого романа с ключом.

Роман с ключом

Этот старинный жанр, возникший еще во Франции XVI века для осмеяния придворных кланов и группировок, вдруг оказался востребованным в советской литературе 1920–30-х годов. Главный принцип roman à clef состоит в том, что реальные лица и события кодируются в нем и выводятся под другими (но часто узнаваемыми) именами, что позволяет сделать прозу одновременно и хроникальной, и памфлетной, но при этом привлечь внимание читателя к тому, какие трансформации переживает «реальная жизнь» в писательском воображении. Как правило, разгадать прототипы романа с ключом могут совсем немногие — те, кто очно или заочно знаком с этими реальными лицами.

«Козлиная песнь» Константина Вагинова (1928), «Сумасшедший корабль» Ольги Форш (1930), «Театральный роман» Михаила Булгакова (1936), наконец, ранний роман самого Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1928) — все эти произведения представляли современные события и реальных лиц действующими в вымышленных литературных мирах. Неслучайно большинство этих романов посвящены людям искусства и их коллегиальному и дружескому общению. В «Двух капитанах» основные принципы романа с ключом не выдерживаются последовательно — однако, изображая жизнь литераторов, художников или актеров, Каверин смело пользуется приемами из арсенала знакомого ему жанра.

Помните сцену свадьбы Пети и Саши (сестры Григорьева) в Ленинграде, где упоминается художник Филиппов, который «расчертил [корову] на маленькие квадратики и каждый квадратик пишет отдельно»? В Филиппове мы без труда узнаем Павла Филонова и его «аналитический метод». Саша берет заказы в ленинградском отделении «Детгиза» — это значит, что она сотрудничает с легендарной маршаковской редакцией, трагически разгромленной в 1937 году Каверин явно рисковал: он начал писать свой роман в 1938-м, уже после того, как редакция была распущена, а некоторые ее сотрудники арестованы.. Интересны и подтексты театральных сцен — с посещением разных (реальных и полувымышленных) спектаклей.

О романе с ключом применительно к «Двум капитанам» можно говорить весьма условно: это не полномасштабное использование жанровой модели, но перенесение лишь некоторых приемов; большинство героев «Двух капитанов» не являются зашифрованными историческими лицами. Тем не менее ответить на вопрос о том, зачем в «Двух капитанах» понадобились такие герои и фрагменты, очень важно. Жанр романа с ключом предполагает разделение читательской аудитории на тех, кто способен, и тех, кто не способен подобрать нужный ключ, то есть на посвященных и воспринимающих повествование как таковое, без восстановления реальной подоплеки. В «артистических» эпизодах «Двух капитанов» мы можем наблюдать нечто подобное.

Производственный роман

В «Двух капитанах» есть герой, фамилия которого зашифрована только инициалом, но разгадать ее с легкостью мог любой советский читатель, и никакого ключа для этого не требовалось. Летчик Ч., за успехами которого с замиранием сердца наблюдает Григорьев, а потом с некоторой робостью обращается к нему за помощью, — это, конечно, Валерий Чкалов. Без труда расшифровывались и другие «авиационные» инициалы: Л. — Сигизмунд Леваневский, А. — Александр Анисимов, С. — Маврикий Слепнёв. Начатый в 1938 году, роман должен был подвести предварительный итог бурной советской арктической эпопее 1930-х, где в равной степени проявляли себя полярники (наземные и морские) и летчики.

Кратко восстановим хронологию:

1932 год — ледокол «Александр Сибиряков», первое плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию.

1933–1934 годы — знаменитая челюскинская эпопея, попытка плавания из Мурманска во Владивосток за одну навигацию, с гибелью корабля, высадкой на льдине, а затем спасением всего экипажа и пассажиров с помощью лучших пилотов страны: спустя еще много лет имена этих пилотов мог перечислить наизусть любой советский школьник.

1937 год — первая дрейфующая полярная станция Ивана Папанина и первый беспосадочный перелет Валерия Чкалова на североамериканский континент.

Полярники и летчики были в 1930-е главными героями современности, и то, что Саня Григорьев не просто выбрал авиационную профессию, но захотел связать свою судьбу с Арктикой, сразу же сообщало его образу романтический ореол и большую привлекательность.

Между тем если отдельно рассмотреть профессиональную биографию Григорьева и его неуклонные попытки добиться посылки экспедиции по поиску экипажа капитана Татаринова, то станет понятно, что «Два капитана» заключают в себе черты еще одного типа романа — производственного, получившего широкое распространение в литературе социалистического реализма в конце 1920-х годов, с началом индустриализации. В одной из разновидностей такого романа в центре оказывался молодой герой-энтузиаст, любящий свою работу и страну больше самого себя, готовый на самопожертвование и одержимый идеей «прорыва». В его стремлении совершить «прорыв» (внедрить какое-то техническое новшество или просто неустанно работать) ему обязательно будет чинить препятствия герой-вредитель В роли такого вредителя может выступать руководитель-бюрократ (конечно, по натуре консерватор) или несколько таких руководителей.. Наступает момент, когда главный герой терпит поражение и его дело, как кажется, почти проиграно, но все-таки силы разума и добра побеждают, государство в лице самых разумных своих представителей вмешивается в конфликт, поощряет новатора и наказывает консерватора.

«Два капитана» близки этой модели производственного романа, наиболее памятной советским читателям по знаменитой книге Дудинцева «Не хлебом единым» (1956). Антагонист и завистник Григорьева Ромашов рассылает по всем инстанциям письма и распространяет ложные слухи — результатом его деятельности становится внезапная отмена поисковой операции в 1935 году и изгнание Григорьева с любимого им Севера.

Пожалуй, самая интересная сегодня линия в романе — это превращение гражданского летчика Григорьева в летчика военного, а мирных исследовательских интересов к Арктике — в интересы военные и стратегические. Впервые такое развитие событий предсказывает посетивший Саню в ленинградской гостинице в 1935 году безымянный моряк. Потом, после долгой «ссылки» в поволжскую мелиоративную авиацию, Григорьев решает собственными силами изменить свою судьбу и уходит добровольцем на испанскую войну. Оттуда он возвращается уже военным летчиком, и дальше вся его биография, как и история освоения Севера, показана как военная, тесно связанная с безопасностью и стратегическими интересами страны. Неслучайно и Ромашов оказывается не просто вредителем и предателем, но и военным преступником: события Отечественной войны становятся последним и предельным испытанием и для героев, и для антигероев.

Военная мелодрама

Последний жанр, который воплотился в «Двух капитанах», — это жанр военной мелодрамы, которая в годы войны могла реализовываться как на театральной сцене, так и в кино. Пожалуй, самый близкий аналог романа — пьеса Константина Симонова «Жди меня» и снятый на ее основе одноименный кинофильм (1943 год). Действие последних частей романа разворачивается как будто бы вослед сюжетной канве этой мелодрамы.

В самые первые дни войны самолет бывалого летчика сбивают, он оказывается на оккупированной территории, а потом при невыясненных обстоятельствах надолго пропадает. Его жена не хочет верить в то, что он погиб. Она меняет старую гражданскую профессию, связанную с интеллектуальной деятельностью, на простую тыловую и отказывается эвакуироваться. Бомбежки, рытье окопов на подступах к городу — все эти испытания она переживает с достоинством, не переставая надеяться, что ее муж жив, и в конце концов дожидается его. Это описание вполне применимо и к фильму «Жди меня», и к роману «Два капитана» Конечно, есть и различия: Катя Татаринова в июне 1941-го живет не в Москве, как симоновская Лиза, а в Ленинграде; ей приходится пройти через все испытания блокады, и уже после ее эвакуации на Большую землю Григорьев не может выйти на ее след..

Последние части романа Каверина, написанные попеременно то от лица Кати, то от лица Сани, успешно используют все приемы военной мелодрамы. И поскольку этот жанр продолжал эксплуатироваться и в послевоенной литературе, театре и кино, «Два капитана» еще долгое время точно попадали в горизонт читательских и зрительских ожиданий Горизонт ожидания (нем. Erwartungshorizont) — термин немецкого историка и теоретика литературы Ханса-Роберта Яусса, комплекс эстетических, социально-политических, психологических и прочих представлений, определяющих отношение автора к обществу, а также отношение читателя к произведению.. Юношеская любовь, зародившаяся в испытаниях и конфликтах 1920–30-х, прошла последнюю и самую серьезную проверку войной.

Что еще почитать о «Двух капитанах»:

Литовская М. А. Две книги «Двух капитанов» В. Каверина. Русская литература XX века (1930-е — середина 1950-х годов). Т. 1. М., 2014.

Смиренский В. Б. Гамлет Энского уезда. Генезис сюжета в романе Каверина «Два капитана». Вопросы литературы. № 1. 1998.

Статья подготовлена автором в рамках работы над научно-исследовательским проектом ШАГИ РАНХиГС «Изоляционизм и советское общество: ментальные структуры, политические мифологии, культурные практики».

Как читать «Приключения Бибигона»

Как читать «Витю Малеева в школе и дома»

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

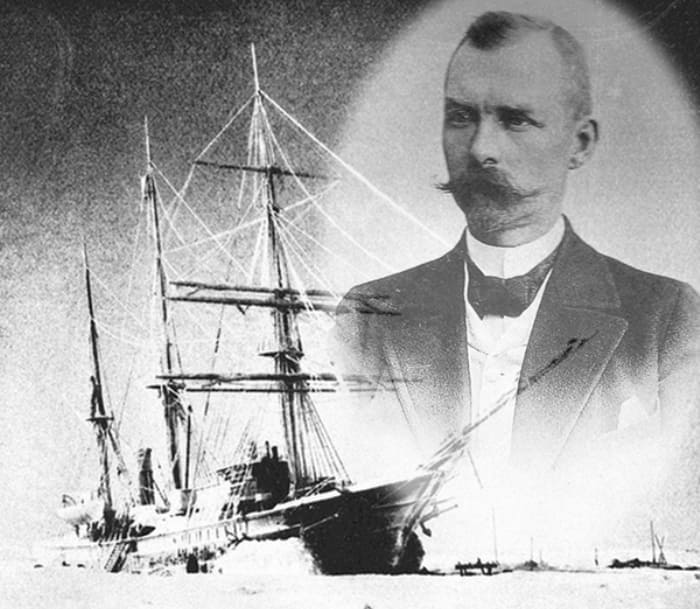

Георгий Седов и Георгий Брусилов – полярные исследователи, которые стали прототипами Ивана Татаринова в романе Каверина | Фото: barneo.ru и portal-kultura.ru

5 мая исполняется 141 год со дня рождения выдающегося полярного исследователя Георгия Седова, чья экспедиция к Северному полюсу закончилась драматически. В том же 1912 г. были предприняты еще две попытки добраться до Арктики, но и они завершились трагедией. В этих исторических событиях было не меньше тайн и загадок, чем в романе «Два капитана», написанном на их основе.

Иван Власов в роли Ивана Татаринова в фильме *Два капитана*, 1976 | Фото: kino-teatr.ru

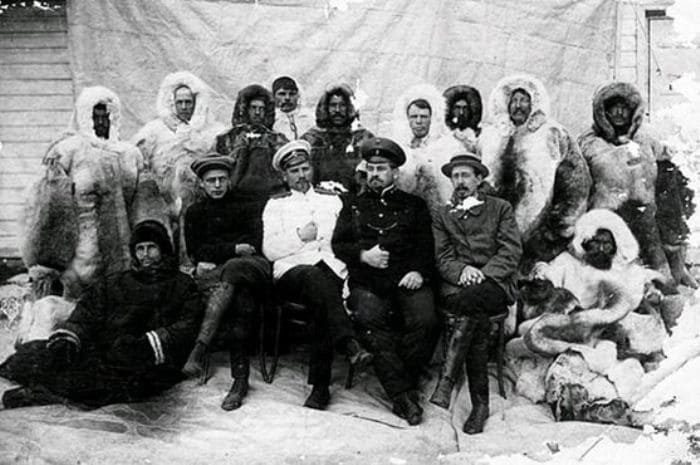

Центральные события романа – поиски пропавшей экспедиции капитана Татаринова – вызывают в памяти несколько исторических аналогий. В 1912 г. исследовать Арктику отправились 3 экспедиции: лейтенанта Георгия Седова на судне «Святой Фока», геолога Владимира Русанова на боте «Геркулес» и лейтенанта Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна». Об экспедиции Русанова известно очень мало – она пропала без вести. Ее поиски напоминают поиски экипажа «Святой Марии» в романе Каверина.

Старший лейтенант Георгий Седов с женой | Фото: barneo.ru и history-paradox.ru

Члены экспедиции Седова | Фото: odnarodyna.org

Шхуна «Святая Мария» в романе фактически повторяет сроки путешествия и маршрут шхуны «Святая Анна» Брусилова. А вот черты характера, взгляды и внешний облик капитана Татаринова напоминают Георгия Седова. Он был сыном бедного многодетного рыбака, а к 35 годам достиг многого, став старшим лейтенантом флота. В описании экспедиции капитана Татаринова использованы факты из экспедиции Георгия Седова: поставка негодных собак и припасов, невозможность найти радиста, обнаружение пропилов в обшивке судна, цитируется доклад Седова гидрографическому управлению. Врач экспедиции писал: «Солонина оказывается гнилой, её нельзя совершенно есть. Когда её варишь, то в каютах стоит такой трупный запах, что мы должны все убегать. Треска оказалась тоже гнилой». В 1914 г. во время похода к полюсу Георгий Седов скончался. Остальные члены экспедиции, кроме механика, умершего от цинги, вернулись на родину.

Георгий Седов в каюте шхуны *Святой Фока*, 1912 | Фото: history-paradox.ru

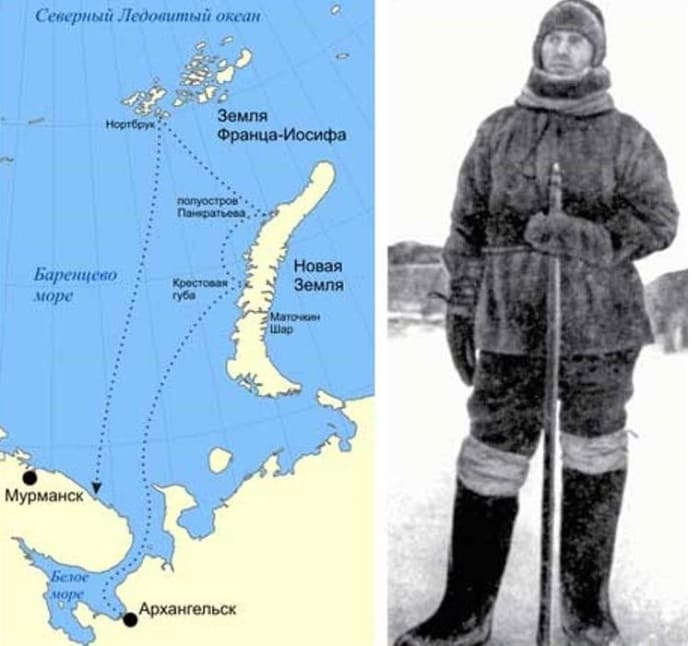

Схематичное изображение маршрута шхуны *Святой Фока* и последняя фотография Георгия Седова | Фото: history-paradox.ru

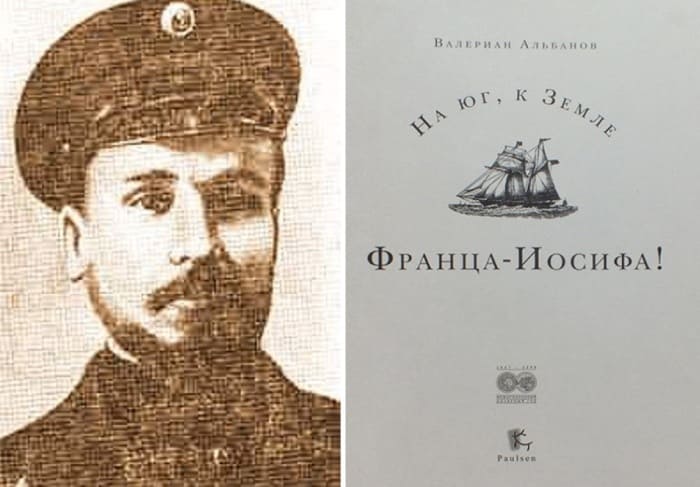

Судьба штурмана «Святой Марии» Ивана Климова перекликается с подлинными событиями жизни штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова, участвовавшем в экспедиции Брусилова. Он стал одним из двух выживших членов команды, которым удалось вернуться в Россию. Каверин был знаком с записями Альбанова. Штурман опубликовал книгу «На юг, к Земле Франца-Иосифа!», благодаря которой и стало известно о трагической судьбе этой экспедиции. В октябре 1912 г. шхуну зажало льдами и начало сносить далеко от намеченного курса. Она дрейфовала в течение двух лет. В апреле 1914 г. штурман вместе с группой из 11 человек покинул шхуну, чтобы совершить переход по дрейфующим льдам к Земле Франца-Иосифа. В живых остались только двое. Их подобрала шхуна «Святой Фока» – та самая, на которой в экспедицию отправился лейтенант Седов, – и доставила их на сушу.

Штурман *Святой Анны* Валериан Альбанов и книга, в которой он рассказал об экспедиции Брусилова | Фото: ourbaku.com и stoneforest.ru

Существовала версия, что штурман Альбанов решил покинуть шхуну из-за конфликта с капитаном Брусиловым, который мог разгореться из-за женщины. В экспедиции в качестве судового врача приняла участие Ерминия Жданко, и некоторые исследователи выдвигают предположения о том, что любовь к ней стала яблоком раздора между капитаном и штурманом. Участь оставшегося на судне экипажа во главе с Брусиловым осталась загадкой – «Святая Анна» исчезла, ее поиски ни к чему не привели. Из-за этого в 1917 г. Альбанов пережил нервный срыв и оставил военную службу, а в 1919 г. он скончался. Только в 2010 г. были обнаружены следы экипажа «Святой Анны», но само судно так и не было найдено.

Штурман Валериан Альбанов и капитан Георгий Брусилов | Фото: portal-kultura.ru и lexicon.dobrohot.org

Многие записи из дневников Альбанова перекликаются с текстом романа Каверина. Например, в дневниках были такие строки: «Казалось, так просто бороться: не слушаются, запинаются ноги, – а я вот возьму и нарочно буду за ними следить и ставить в те точки, куда я хочу. Не хочется шевелиться, хочется покойно посидеть, – нет, врешь, не обманешь, нарочно встану и пойду. Разве это трудно?». А центральной идеей романа стал девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Полярный исследователь Георгий Брусилов | Фото: portal-kultura.ru

В романе «Два капитана» шхуна «Святая Мария» тоже дрейфует во льдах, и спастись удается только нескольким матросам во главе со штурманом Климовым. Они сохранили письма, которые в свое время не достигли адресатов. Эти письма и услышал в детстве Саня Григорьев, загоревшись идеей разгадать тайну гибели экспедиции «Святой Марии».

Найденные в 2010 г. следы пропавшей экспедиции Георгия Брусилова | Фото: stoneforest.ru

У главного героя Сани Григорьева было несколько прототипов. Идея создания романа родилась у Каверина после встречи с молодым ученым-генетиком Михаилом Лобашевым в санатории под Ленинградом в 1930-х гг. Он рассказал писателю о том, что в детские годы страдал странной немотой, о том, как был сиротой и беспризорником, учился в школе-коммуне в Ташкенте, а потом поступил в университет и стал ученым. «Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство – с удивительной определенностью цели. Он умел добиваться успеха в любом деле», – говорил о нем Каверин. Многие черты Лобашева и детали его биографии стали основой для создания образа главного героя Сани Григорьева. Еще одним прототипом послужил военный летчик-истребитель Самуил Клебанов, погибший в 1942 г. Он посвятил писателя в тайны летного мастерства.

Найденные в 2010 г. следы пропавшей экспедиции Георгия Брусилова | Фото: inosmi.ru

Роман Вениамина Каверина «Два капитана» стал его самым известным произведением, хотя самого автора это удивляло. На склоне лет он признался: «Мне уже за восемьдесят. Но меня по-прежнему волнует все, что связано с этой арктической трагедией. Кстати, я до сих пор не могу понять причин странного и удивительного успеха «Двух капитанов», я никогда не относил их к числу лучших своих книг. Но, как ни странно, мое имя как писателя знают прежде всего по этой книге, иногда меня это даже раздражает…».

Герои фильма *Два капитана*, 1976 | Фото: fb.ru

Фильм, снятый по роману Каверина, стал настоящим кинохитом: За кадром фильма «Два капитана».

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Даже в современном Пскове поклонники романа легко узнают места, где проходило детство Сани Григорьева. В описании несуществующего города Энска Каверин на самом деле следует за своими воспоминаниями о Пскове начала XX века. Жил главный герой на знаменитой Золотой набережной (до 1949 г. – Американская набережная), ловил раков в реке Пскова (в романе – Песчанка) и давал знаменитую клятву в Соборном саду. Однако вовсе не с себя списывал Вениамин Александрович образ маленького Сани, хотя и признавался, что с первых сраниц романа он взял за правило ничего не выдумывать. Кто же стал прототипом главного героя?

В 1936 году Каверин едет отдыхать в санаторий под Ленинградом и там знакомится с Михаилом Лобашёвым, соседом писателя за столом во время обедов и ужинов. Каверин предлагает сыграть ему в карамболь, разновидность бильярда, в котором писатель был настоящим асом, и без труда обыгрывает соперника. Несколько следующих дней Лобашёв почему-то не приходит на обеды и ужины… Каково же было удивление Каверина, когда спустя неделю его сосед объявился, предложил снова соревноваться в карамболе и с лёгкостью выиграл у писателя партию за партией. Оказывается, все эти дни он упорно тренировался. Человек с такой силой воли не мог не заинтересовать Каверина. И на протяжении нескольких последующих вечеров он подробно записывал историю его жизни. Писатель практически ничего не меняет в жизни своего героя: немота мальчика и удивительное излечение от неё, арест отца и смерть матери, побег из дома и приют… Автор лишь переселяет его из Ташкента, где прошли школьные годы героя, в знакомый и родной Псков. А также меняет его род деятельности – ведь тогда генетики были никому не интересны. То было время челюскинцев и освоения Севера. Поэтому вторым прототипом Сани Григорьева стал полярный лётчик Самуил Клебанов, который героически погиб в 1943 году.

Роман связал судьбы сразу двух капитанов – Сани Григорьева и Ивана Татаринова, командовавшего шхуной «Святая Мария». Для образа второго главного героя Каверин также использовал прототипы двух реальных людей, исследователей Крайнего Севера – Седова и Брусилова, экспедиции под руководством которых ушли из Санкт-Петербурга в 1912 году. Ну а дневник штурмана Климова из романа целиком основан на дневнике полярного штурмана Валериана Альбанова.

Интересно, что Саня Григорьев стал едва ли не национальным героем задолго до того, как писатель закончил свой роман. Дело в том, что первая часть книги была издана в 1940 году, а после её написание Каверин отложил аж на 4 года – помешала война.

— Во время ленинградской блокады… Ленинградский радиокомитет обратился ко мне с просьбой выступить от имени Сани Григорьева с обращением к комсомольцам Балтии, — вспоминал Вениамин Александрович. – Я возразил, что хотя в лице Сани Григорьева выведен определённый человек, лётчик-бомбардировщик, действовавший в то время на Центральном фронте, тем не менее это всё-таки литературный герой. «Это ничему не мешает, — был ответ. — Говорите так, как будто фамилию вашего литературного героя можно найти в телефонной книжке». Я согласился. От имени Сани Григорьева я написал обращение к комсомольцам Ленинграда и Балтики – и в ответ на имя «литературного героя» посыпались письма, содержавшие обещание бороться до последней капли крови.

Роман «Два капитана» очень понравился Сталину. Писатель даже был удостоен звания лауреата Госпремии СССР.

Источник: Аргументы и Факты» http://www.spb.aif.ru/culture/person/1444903

На фото: книга В.А. Каверина «Два капитана», изданная в 1940 году. Но дело не в возрасте издания. 68 лет она пролежала в болоте Новгородской области, на глубине 6 метров в сбитом в конце апреля 1942 года самолёте ИЛ-2 в набедренном кармане лётного комбинезона пилота Михаила Гаврилова, останки которого нашли лишь в 2010 году во время поисковой экспедиции.

У этого термина существуют и другие значения, см. Два капитана.

| Два капитана | |

| Автор: |

Вениамин Каверин |

|---|---|

| Жанр: |

проза |

| Язык оригинала: |

русский |

| Выпуск: |

1944 |

| ISBN: |

ISBN 5-7121-0137-8 |

«Два капитана» — приключенческий роман советского писателя Вениамина Каверина, написан в интервале между 1938 и 1944 годами. За этот роман В. А. Каверину присуждена Сталинская премия второй степени в 1946 году.

Роман был дважды экранизирован (в 1955 и в 1976 годах), а в 2001 году по мотивам романа был поставлен мюзикл «Норд-Ост».

Содержание

- 1 Из аннотации к книге

- 2 Интересные факты

- 3 История создания и прототипы

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

- 6 См. также

Из аннотации к книге

«Два капитана» — произведение особенное, не одно поколение молодых людей мечтало стать похожими на Саню Григорьева, Катю Татаринову — главных героев книги. Отыскать свою неповторимую дорогу в жизни, встретиться с романтическими приключениями и любовью, необыкновенной и героической историей, отыскать свою Атлантиду.

Интересные факты

- Несмотря на то, что книга вышла в годы расцвета культа личности и в целом выдержана в героической стилистике соцреализма, имя Сталина упоминается в романе всего один раз — в главе 8 части 10:

«Но вот я перешёл к нашему времени, обрисовал в общих чертах военное значение северной проблемы и остановился на исторической дате, когда Сталин заложил основание Северного флота»[1]

- Девиз романа — слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — это заключительная строка из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона «Улисс» (в оригинале: To strive, to seek, to find, and not to yield). Они высечены на памятном кресте, установленном на мысе Хижина в честь полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей, погибших в 1912 году во время обратного пути с Южного полюса.[2].

- Героям романа «Два капитана» в 1995 году установлен памятник (см. фото) в родном городе Вениамина Каверина Пскове, который в романе «Два капитана» выведен под названием Энск. В 2001 году в Псковской областной детской библиотеке создан музей романа «Два капитана».

- В 2003 году главная площадь города Полярный Мурманской области названа Площадью «Двух капитанов». Именно отсюда отправились в плавание экспедиции Владимира Русанова и Георгия Брусилова. Кроме того, именно в Полярном состоялась финальная встреча главных героев романа — Кати Татариновой и Сани Григорьева.

- Роман выдержал более сотни переизданий.

История создания и прототипы

Вениамин Каверин вспоминал, что создание романа «Два капитана» началось с его встречи с молодым учёным-генетиком Михаилом Лобашёвым, которая произошла в санатории под Ленинградом в середине тридцатых годов. «Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство — с удивительной определенностью цели, — вспоминал писатель. — Он умел добиваться успеха в любом деле». Лобашёв рассказал Каверину о своем детстве, странной немоте в ранние годы, сиротстве, беспризорничестве, школе-коммуне в Ташкенте и о том, как впоследствии ему удалось поступить в университет и стать ученым. Ещё одним прототипом главного героя стал военный лётчик-истребитель Самуил Клебанов, героически погибший в 1943 году. Он посвятил писателя в тайны лётного мастерства.

Образ капитана Ивана Львовича Татаринова напоминает о нескольких исторических аналогиях. В 1912 году в плавание отправились три русских полярных экспедиции: на судне «Св. Фока» под командованием Георгия Седова, на шхуне «Св. Анна» под руководством Георгия Брусилова и на боте «Геркулес» с участием Владимира Русанова. Экспедиция на шхуне «Св. Мария» в романе фактически повторяет сроки путешествия и маршрут «Святой Анны». Внешность, характер и взгляды капитана Татаринова роднят его с Георгием Седовым. Поиски экспедиции капитана Татаринова напоминают о поисках экспедиции Русанова.

Судьба персонажа романа штурмана «Св. Марии» Ивана Климова перекликается с подлинной судьбой штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова.

Примечания

- ↑ Цит. по изданию: М.; Л.: ОГИЗ Гослитиздат, 1946. С. 599—600. В современных изданиях небольшой абзац с этим предложением отсутствует (напр., М.: Эксмо, 2009. С. 624)

- ↑ Р.Ф.Скотт, «Экспедиция к Южному полюсу. 1910–1912 гг. Прощальные письма», 2008

Ссылки

- Официальная страница музея романа «Два капитана»

См. также

- Памятник Два капитана (Псков)

- Два капитана (фильм, 1955)

- Два капитана (фильм, 1976)

- Норд-Ост (мюзикл)

Мне уже случалось отвечать на ваши письма по поводу моего романа «Два капитана», но, должно быть, многие из вас не слышали

моего ответа (я выступал по радио), потому что письма продолжают приходить. Оставлять письма без ответа невежливо, и я пользуюсь случаем,

чтобы принести извинения всем моим корреспондентам – маленьким и взрослым.

Вопросы, которые задают мои корреспонденты, касаются прежде всего двух главных героев моего романа – Сани Григорьева и капитана Татаринова. Многие ребята спрашивают: не рассказал ли я в «Двух капитанах» собственную жизнь? Другие интересуются: выдумал ли я историю капитана Татаринова? Третьи разыскивают эту фамилию в географических книгах, в энциклопедических словарях – и недоумевают, убеждаясь в том, что деятельность капитана Татаринова не оставила заметных следов в истории завоевания Арктики. Четвёртые хотят узнать, где в данное время живут Саня и Катя Татаринова и какое воинское звание присвоено Сане после войны. Пятые делятся со мной впечатлениями от романа, прибавляя, что они закрывали книгу с чувством бодрости, энергии, думая о пользе и счастье Отчизны. Это самые дорогие письма, которые я не мог читать без радостного волнения. Наконец, шестые советуются с автором, какому делу посвятить свою жизнь.

Мать самого озорного в городе мальчика, шутки которого граничили порой с хулиганством, написала мне, что после чтения моего романа её сын совершенно переменился. Режиссёр белорусского театра пишет мне, что юношеская клятва моих героев помогла его труппе своими руками восстановить разрушенный немцами театр. Юноша-индонезиец, отправлявшийся на родину, чтобы защищать её от нападения голландских империалистов, написал мне, что «Два капитана» вложили в его руки острое оружие и это оружие называется «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Я писал роман около пяти лет. Когда первый том был закончен, началась война, и лишь в начале сорок четвёртого года мне удалось вернуться к своей работе. Первая мысль о романе возникла в 1937 году, когда я встретился с человеком, который под именем Сани Григорьева выведен в «Двух капитанах». Этот человек рассказал мне свою жизнь, полную труда, вдохновения и любви к своей Родине и своему делу.

С первых страниц я взял за правило не выдумывать ничего или почти ничего. И действительно, даже столь необычайные подробности, как немота маленького Сани, не выдуманы мною. Его мать и отец, сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые предстали передо мной в рассказе моего случайного знакомого, впоследствии ставшего моим другом. О некоторых героях будущей книги я узнал от него очень мало; например, Кораблёв был нарисован в этом рассказе лишь двумя–тремя чертами: острый, внимательный взгляд, неизменно заставлявший школьников говорить правду, усы, трость и способность засиживаться над книгой до глубокой ночи. Остальное должно было дорисовать воображение автора, стремившегося написать фигуру советского педагога.

В сущности, история, которую я услышал, была очень проста. Это была история мальчика, у которого было трудное детство и которого воспитало советское общество – люди, ставшие для него родными и поддержавшие мечту, с ранних лет загоревшуюся в его пылком и справедливом сердце.

Почти все обстоятельства жизни этого мальчика, потом юноши и взрослого человека сохранены в «Двух капитанах». Но детство его проходило на Средней Волге, школьные годы – в Ташкенте – места, которые я знаю сравнительно плохо. Поэтому я перенёс место действия в свой родной городок, назвав его Энском. Недаром же мои земляки легко разгадывают подлинное название города, в котором родился и вырос Саня Григорьев! Мои школьные годы (последние классы) протекли в Москве, и нарисовать в своей книге московскую школу начала двадцатых годов я мог с большей верностью, чем ташкентскую, которую не имел возможности написать с натуры.

Здесь, кстати, уместно будет вспомнить ещё об одном вопросе, который задают мне мои корреспонденты: в какой мере автобиографичен роман «Два капитана»? В значительной мере всё, что видел с первой до последней страницы Саня Григорьев, видел собственными глазами автор, жизнь которого шла параллельно жизни героя. Но когда в сюжет книги вошла профессия Сани Григорьева, мне пришлось оставить «личные» материалы и приняться за изучение жизни лётчика, о которой я прежде знал очень мало. Вот почему, дорогие ребята, вы легко поймёте мою гордость, когда с борта самолёта, направившегося в 1940 году под командованием Черевичного на исследование высоких широт, я получил радиограмму, в которой штурман Аккуратов от имени команды приветствовал мой роман.

Должен заметить, что огромную, неоценимую помощь в изучении лётного дела оказал мне старший лейтенант Самуил Яковлевич Клебанов, погибший смертью героя в 1943 году. Это был талантливый лётчик, самоотверженный офицер и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой.

Трудно или даже невозможно с исчерпывающей полнотой ответить на вопрос, как создаётся та или другая фигура героя литературного произведения, в особенности если рассказ ведётся от первого лица. Помимо тех наблюдений, воспоминаний, впечатлений, о которых я написал, в мою книгу вошли тысячи других, которые не относились непосредственно к истории, рассказанной мне и послужившей основой для «Двух капитанов». Вы, разумеется, знаете, какую огромную роль в работе писателя играет воображение. Именно о нем-то и нужно сказать прежде всего, переходя к истории моего второго главного героя – капитана Татаринова.

Не ищите этого имени, дорогие ребята, в энциклопедических словарях! Не старайтесь доказывать, как это сделал один мальчик на уроке географии, что Северную Землю открыл Татаринов, а не Вилькицкий. Для моего «старшего капитана» я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели – всё, что отличает человека большой души. Это был Седов. У другого – фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф моей «Св. Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Св. Анны». Дневник штурмана Климова, приведённый в моём романе, полностью основан на дневнике штурмана «Св. Анны»,

Альбанова – одного из двух, оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции. Однако только исторические материалы показались мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живёт художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привёл шхуну «Св. Фока» на Большую Землю. Мы встретились – и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчётливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни – жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России.

Летом 1941 года я усиленно работал над вторым томом, в котором мне хотелось широко использовать историю знаменитого лётчика Леваневского. План был уже окончательно обдуман, материалы изучены, первые главы написаны. Известный учёный-полярник Визе одобрил содержание будущих «арктических» глав и рассказал мне много интересного о работе поисковых партий. Но началась война, и мне пришлось надолго оставить самую мысль об окончании романа. Я писал фронтовые корреспонденции, военные очерки, рассказы. Однако, должно быть, надежда на возвращение к «Двум капитанам» не совсем покинула меня, иначе я не обратился бы к редактору «Известий» с просьбой отправить меня на Северный флот. Именно там, среди лётчиков и подводников Северного флота, я понял, в каком направлении нужно работать над вторым томом романа. Я понял, что облик героев моей книги будет расплывчат, неясен, если я не расскажу о том, как они вместе со всем советским народом перенесли тяжёлые испытания войны и победили.

По книгам, по рассказам, по личным впечатлениям я знал, что представляла собой в мирное время жизнь тех, кто, не жалея сил, самоотверженно трудился над превращением Крайнего Севера в весёлый, гостеприимный край: открывал его неисчислимые богатства за Полярным кругом, строил города, пристани, шахты, заводы. Теперь, во время войны, я увидел, как вся эта могучая энергия была брошена на защиту родных мест, как мирные завоеватели Севера стали неукротимыми защитниками своих завоеваний. Мне могут возразить, что в каждом уголке нашей страны произошло то же самое. Конечно, да, но суровая обстановка Крайнего Севера придала этому повороту особенный, глубоко выразительный характер.

Незабываемые впечатления тех лет лишь в небольшой степени вошли в мой роман, и, когда я перелистываю свои старые блокноты, мне хочется приняться за давно задуманную книгу, посвященную истории советского моряка.

Я перечитал своё письмо и убедился в том, что мне не удалось ответить на огромное, подавляющее большинство ваших вопросов: кто послужил прообразом Николая Антоновича? Откуда взял я Нину Капитоновну? В какой мере правдиво рассказана история любви Сани и Кати?

Чтобы ответить на эти вопросы, мне следовало бы хоть приблизительно взвесить, в какой мере в создании той или другой фигуры участвовала реальная жизнь. Но по отношению к Николаю Антоновичу, например, взвешивать ничего не придётся: лишь некоторые черты его внешности изменены в моём портрете, изображающем совершенно точно директора той московской школы, которую я окончил в 1919 году. Это относится и к Нине Капитоновне, которую ещё недавно можно было встретить на Сивцевом Вражке, в той же зелёной безрукавке и с той же кошёлкой в руке. Что касается любви Сани и Кати, то мне был рассказан лишь юношеский период этой истории. Воспользовавшись правом романиста, я сделал из этого рассказа свои выводы – естественные, как мне казалось, для героев моей книги.

Вот случай, который хотя и косвенным образом, но всё же отвечает на вопрос, правдива ли история любви Сани и Кати.

Однажды я получил письмо из Орджоникидзе. «Прочтя ваш роман, – писала мне некая Ирина Н., – я убедилась в том, что вы тот человек, которого я разыскиваю вот уже восемнадцать лет. В этом меня убеждают не только упомянутые в романе подробности моей жизни, которые могли быть известны только вам, но места и даже даты наших встреч – на Триумфальной площади, у Большого театра…» Я ответил, что никогда не встречался с моей корреспонденткой ни в Триумфальном сквере, ни у Большого театра и что мне остаётся только навести справки у того полярного лётчика, который послужил прообразом для моего героя. Началась война, и эта странная переписка оборвалась.

Ещё один случай вспомнился мне в связи с письмом Ирины Н., которая невольно поставила полный знак равенства между литературой и жизнью. Во время ленинградской блокады, в суровые, навсегда памятные дни поздней осени 1941 года, Ленинградский радиокомитет обратился ко мне с просьбой выступить от имени Сани Григорьева с обращением к комсомольцем Балтики. Я возразил, что хотя в лице Сани Григорьева выведен определённый человек, лётчик-бомбардировщик, действовавший в то время на Центральном фронте, тем не менее это всё-таки литературный герой.

– Мы это знаем, – был ответ. – Но это ничему не мешает. Говорите так, как будто фамилию вашего литературного героя можно найти в телефонной книжке.

Я согласился. От имени Сани Григорьева я написал обращение к комсомольцам Ленинграда и Балтики – и в ответ на имя «литературного героя» посыпались письма, содержавшие обещание бороться до последней капли крови и дышавшие уверенностью в победе.

Мне хочется закончить своё письмо словами, которыми по просьбе московских школьников я пытался определить главную мысль своего романа: «Куда шли мои капитаны? Вглядитесь в следы их саней на ослепительно-белом снегу! Это рельсовый путь науки, которая смотрит вперёд. Помните же, что нет ничего прекраснее, чем этот тяжёлый путь. Помните, что самые могущественные силы души – это терпение, мужество и любовь к своей стране, к своему делу».

История создания романа «Два капитана» В.А.Каверина полна драматизма, романтики и удивительных совпадений.

Об этом рассказывал автор книги. Смотреть видео >>>

При жизни Вениамина Александровича роман «Два капитана» выдержал более 100 переизданий, а в 1946 году писателю была присуждена за него Государственная премия.

Первый том романа появился еще до войны (в 1938 г.), а последняя точка во втором томе была поставлена в 1944 году.

Впервые: первая часть в журнале «Костёр», №8-12, 1938; №1, 2, 4-6, 9-12, 1939; №2-4, 1940; книга вторая в журнале «Октябрь», №1-2, 7-8, 11-12, 1944.

Отрывки из 1-й книги печатались во многих журналах («Огонек», 1938, № 11 (под названием «Отец»); «Резец», 1938, № 7 (под названием «Тайна»); «Огонек», 1938, № 35-36 (под названием «Мальчики»); «Ленинградская правда», 1939, 6 января (под названием «Родной дом»); «Смена», 1939, № 1 (под названием «Первая любовь. Из романа «Таким быть»»); «Резец», 1939, № 1 (под названием «Крокодиловы слезы»); «30 дней», 1939, № 2 (под названием «Катя»); «Краснофлотец», 1939, № 5 (под названием «Старые письма»); «Смена», 1940, № 4.)

Позднее отрывки из 2-й книги опубликовали литературно-художественный сборник «Прикамье», 1942, № 4; «Краснофлотец», 1943, № 17-18; «Краснофлотец», 1944, №№ 3, 23-24; «Красный флот», 1944, 17 декабря (под названием «Победа»).

После 1944 года роман Вениамина Александровича Каверина был дважды экранизирован (1956, СССР, реж: Владимир Венгеров и 1976г., реж: Евгений Карелов), в 1965 году в Ленинграде в Малом театре оперы и балета прозвучала опера Г.М.Шантыря «Два капитана», а в 2001 году в Москве состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост» по мотивам романа «Два капитана» (авторы музыки и постановки А.Иващенко и Г Васильев). Роман продолжает жить. Его по-прежнему читают и перечитывают.

Журналист и исследователь Лидия Мельницкая писала в своих воспоминаниях :...«Даже теперь, когда за долгую жизнь столько всего перечитано, мне трудно вспомнить другую книгу, чтобы вот так же, с первых же строк захватила и увлекла неотрывно. Крутыми виражами сюжета — при полной достоверности характеров героев. Неожиданными переплетениями судеб, разделенных во времени, ощутимой связью прошлого и настоящего. Дразнящим присутствием тайны.

Увидеть мир глазами юноши, потрясенного идеей справедливости, — эта задача представилась мне во всем ее значении!»