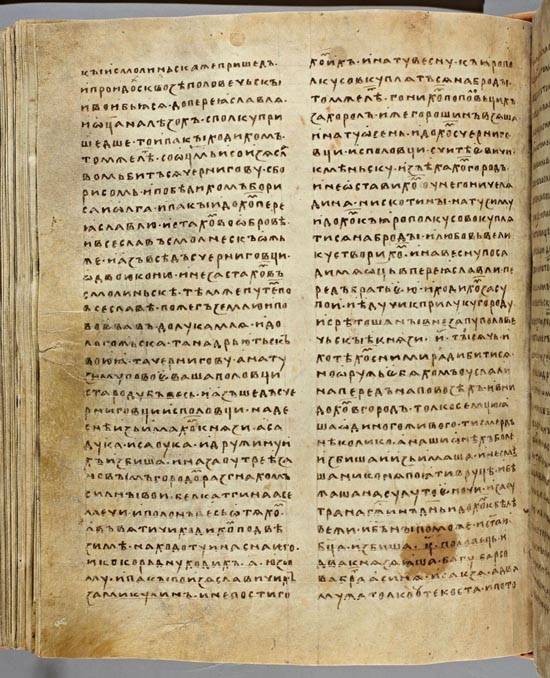

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, вместе с другими ценнейшими рукописями хранится летопись, которая называется Лаврентьевской, по имени человека, переписавшего ее в 1377 году. «Аз (я) худой, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних (монах)»,- читаем мы на последней странице.

Книга эта написана на «хартии«, или «телятине«,- так называли на Руси пергамент: особым образом обработанную телячью кожу. Летопись, видно, много читали: ее листы обветшали, во многих местах следы восковых капель от свечей, кое-где стерлись красивые, ровные строчки, в начале книги бегущие через всю страницу, дальше разделенные на два столбца. Много видела эта книга на своем шестисотлетнем веку.

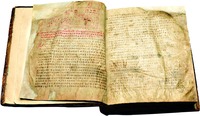

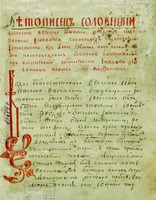

В Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге хранится Ипатьевская летопись. Она была передана сюда в XVIII веке из знаменитого в истории русской культуры Ипатьевского монастыря под Костромой. Написана она в XIV веке. Это большая книга в тяжелом переплете из двух деревянных досок, обтянутых потемневшей кожей. Пять медных «жуков» украшают переплет. Вся книга написана от руки четырьмя разными почерками — значит, над ней работало четыре писца. Писана книга в два столбца черными чернилами с киноварными (ярко-красными) заглавными буквами. Особенно красив второй лист книги, на котором начинается текст. Он весь написан киноварью, словно пламенеет. Заглавные же буквы выведены, напротив, черными чернилами. Много потрудились писцы, создавая эту книгу. С благоговением приступали они к работе. «Летописец Русский с богом починаем. Отче благий»,- написал писец перед текстом.

Самый древний список русской летописи сделан на пергаменте в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи. Его можно увидеть в Историческом музее в Москве. Он принадлежал Московской синодальной библиотеке, отсюда его название.

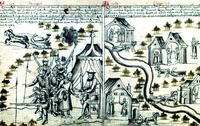

Интересно посмотреть иллюстрированную Радзивиловскую, или Кенигсбергскую, летопись. Одно время она принадлежала панам Радзивилам и была обнаружена Петром Первым в Кенигсберге (ныне Калининграде). Теперь эта летопись хранится в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Написана она полууставом в конце XV века, по-видимому, в Смоленске. Полуустав — почерк более быстрый и простой, чем торжественный и медлительный устав, но тоже очень красивый.

Радзивиловскую летопись украшает 617 миниатюр! 617 рисунков в цвете — цвета яркие, жизнерадостные — иллюстрируют то, что описано на страницах. Тут можно увидеть и войска, идущие в поход с развевающимися стягами, и битвы, и осады городов. Тут изображены князья, восседающие на «столах»,- столы, служившие троном, в самом деле напоминают нынешние небольшие столики. А перед князем стоят послы со свитками речей в руках. Укрепления русских городов, мосты, башни, стены с «заборблами», «порубы», то есть темницы, «вежи» — кибитки кочевников — все это можно наглядно представить по чуть-чуть наивным рисункам Радзивиловской летописи. А что говорить об оружии, доспехах,- они изображены здесь с избытком. Недаром один исследователь назвал эти миниатюры «окнами в исчезнувший мир». Очень большое значение имеет соотношение рисунков и листа, рисунков и текста, текста и полей. Все сделано с большим вкусом. Ведь каждая рукописная книга — произведение искусства, а не только памятник письменности.

Таковы самые древние списки русских летописей. Они называются «списками» потому, что переписаны с более древних, не дошедших до нас летописей.

Как писались летописи

Текст любой летописи состоит из погодных (составленных по годам) записей. Каждая запись начинается: «В лето такое-то», и далее следует сообщение о том, что случилось в данное «лето», то есть год. (Года считались «от сотворения мира», и чтобы получить дату по современному летосчислению, надо вычесть цифру 5508 или 5507.) Сообщения бывали длинными, развернутыми повестями, а бывали и очень короткими- вроде: «В лето 6741 (1230) подписана (расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Писали и так: «В лето 6752 (1244) не бысть ничтоже» (то есть ничего не было).

Если в один год произошло несколько событий, то летописец соединял их словами: «в то же лето» или «того же лета».

Записи, относящиеся к одному году, называются статьей. Статьи шли подряд, выделяясь лишь красной строкой. Только некоторым из них летописец давал заглавия. Таковы повести об Александре Невском, князе Довмонте, о Донской битве и некоторые другие.

На первый взгляд может показаться, что летописи так и велись: год за годом добавлялись всё новые записи, словно бусины нанизывались на одну нить. Однако это не так.

Дошедшие до нас летописи — очень сложные произведения по русской истории. Летописцы были публицистами и историками. Их волновали не только современные им события, но и судьбы родины в прошлом. Они делали погодные записи о том, что происходило при их жизни, и добавляли в записи предшествующих летописцев новые сообщения, которые они находили в других источниках. Эти добавления они вставляли под соответствующими годами. В результате всех добавлении, вставок и использования летописцем летописей своих предшественников получался «свод«.

Возьмем пример. Рассказ Ипатьевской летописи о борьбе Изяслава Мстиславича с Юрием Долгоруким за Киев в 1151 году. В этом рассказе три главных участника: Изяслав, Юрий и оын Юрия — Андрей Боголюбский. У каждого из этих князей был свой летописец. Летописец Изяслава Мстиславича восхищался умом и военной хитростью своего князя. Летописец Юрия подробно описал, как Юрий, будучи не в состоянии пройти вниз по Днепру мимо Киева, пустил ладьи через Долобское озеро. Наконец в летописи Андрея Боголюбского описывается доблесть Андрея в битве.

После смерти всех участников ообытий 1151 года их летописи попали к летописцу нового киевского князя. Он соединил их известия в своем своде. Получился яркий и очень полный рассказ.

Но как же удалось исследователям выделить из поздних летописей более древние своды?

Помог этому метод работы самих летописцев. Наши древние историки относились с большим уважением к записям своих предшественников, так как видели в них документ, живое свидетельство о «прежде бывшем». Поэтому они не переделывали текста полученных ими летописей, а только отбирали в них интересующие их известия.

Благодаря бережному отношению к работе предшественников известия XI-XIV веков сохранены почти в неизменном виде даже в сравнительно поздних летописях. Это и позволяет их выделить.

Очень часто летописцы, как настоящие ученые, указывали, откуда они получили известия. «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…», «Се же слышал от самовидца»,- писали они. Переходя от одного письменного источника к другому, они отмечали: «А се от иного летописца» или: «А се с другого, старого», то есть списано с другой, старой летописи. Много есть таких интересных приписок. Летописец-пскович, например, делает заметку киноварью против того места, где он рассказывает о походе славян на греков: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского».

Летописание с самого своего возникновения не было личным делом отдельных летописцев, которые в тиши своих келий, в уединении и безмолвии записывали события своего времени.

Летописцы всегда находились в самой гуще событий. Они сидели в боярском совете, присутствовали на вече. Они сражались «подле стремени» своего князя, сопровождали, его в походы, были очевидцами и участниками осад городов. Наши древние историки выполняли посольские поручения, следили за строительством городских укреплений и храмов. Они всегда жили общественной жизнью своего времени и чаще всего занимали высокое положение в обществе.

В летописании принимали участие князья и даже княгини, княжеские дружинники, бояре, епископы, игумены. Но были среди них и простые монахи, и священники городских приходских церквей.

Летописание было вызвано общественной необходимостью и отвечало общественным требованиям. Оно велось по повелению того или иного князя, или епископа, или посадника. В нем отразились политические интересы равных центров — княжеству городов. В них запечатлелась острая борьба разных социальных групп. Летопись никогда не была бесстрастна. Она свидетельствовала о заслугах и добродетелях, она обвиняла в нарушении прав и законности.

Даниил Галицкий обращается к летописи, чтобы засвидетельствовать измену «льстивых» бояр, которые «Даниила князем себе называли; а сами всю землю держали»-. В острый момент борьбы «печатник» (хранитель печати) Даниила отправился «исписать грабительства нечестивых бояр». Несколько лет спустя сын Даниила Мстислав велел занести в летопись измену жителей Берёстья (Бреста) «и вписал я в летопись крамолы их»,- пишет летописец. Весь свод Даниила Галицкого и его ближайших преемников — это повесть о крамоле и «многих мятежах» «лукавых бояр» и о доблестях галицких князей.

Иначе дело обстояло в Новгороде. Там победила боярская партия. Прочитайте запись Новгородской Первой летописи об изгнании Всеволода Мстиславича в 1136 году. Вы убедитесь, что перед вами настоящий обвинительный акт против князя. Но это только одна статья из свода. После событий 1136 года было пересмотрено все летописание, которое до того велось под покровительством Всеволода и его отца Мстислава Великого.

Прежнее название летописи, «Русский временник», было переделано в «Софийский временник»: летопись велась при соборе святой Софии — главном общественном здании Новгорода. Среди некоторых дополнений была сделана запись: «Прежде Новгородская волость, а потом Киевская». Древностью Новгородской «волости» (слово «волость» означало и «область» и «власть») летописец обосновывал независимость Новгорода от Киева, его право избирать и изгонять князей по своей воле.

Политическая идея каждого свода выражалась по-своему. Очень ярко она высказана в своде 1200 года игумена Выдубицкого монастыря Моисея. Свод составлен в связи с торжеством по случаю окончания грандиозного по тому времени инженерно-технического сооружения — каменной стены для предохранения горы у Выдубицкого монастыря от размыва водами Днепра. Вам, наверное, будет небезынтересно прочитать подробности.

Стена была поставлена на средства Рюрика Ростиславича, великого князя киевского, который имел «любовь несытну ко зданью» (к созиданию). Князь нашел «подходящего для подобного дела художника», «мастера не проста», Петра Милонега. Когда стена была «совершена», в монастырь приехал Рюрик со всей семьей. После молитвы «о приятии труда его» он сотворил «пир не мал» и «накормил игуменов и всякого чина церковного». На этом торжестве игумен Моисей выступил с вдохновенной речью. «Дивно днесь видят очи наши,- говорил он.- Ибо многие прежде нас жившие желали видеть то, что мы видим, и не видели, и слышать не сподобились». Несколько самоуничиженно, по обычаю того времени, игумен обратился к князю: «Нашея грубости писание прими, как дар словесен на похваление добродетели княжения твоего». Он говорил далее о князе, что его «держава самовластная» сияет «паче (больше) звезд небесных», она «не только в Русских концах ведома, но и сущим в море далече, ибо по всей земле прошла слава о христолюбивых делах» его. «Не на берегу стоя, но на стене создания твоего, пою тебе песнь победную»,- восклицает игумен. Он называет постройку стены «новым чудом» и говорит, что «кыяне», то есть жители Киева, стоят теперь на стене и «отовсюду веселие в душу им входит и мнится им яко (будто) аера достигше» (то есть, что они парят в воздухе).

Речь игумена — образец высокого витийственного, то есть ораторского, искусства того времени. Ею кончается свод игумена Моисея. Прославление Рюрика Ростиславича связано с восхищением мастерством Петра Милонега.

Летописям придавалось огромное значение. Поэтому составление каждого нового свода было связано с важным событием в общественной жизни того времени: со вступлением на стол князя, освящением собора, учреждением епископской кафедры.

Летопись была официальным документом. На нее ссылались при разного рода переговорах. Например, новгородцы, заключая «ряд», то есть договор, с новым князем, напоминали ему о «старине и пошлине» (об обычаях), о «Ярославлих грамотах» и своих правах, записанных в новгородских летописях. Русские князья, отправляясь в Орду, возили с собой летописи и по ним обосновывали свои требования, решали споры. Звенигородский князь Юрий, сын Дмитрия Донского, доказывал свои права на московское княжение «летописцами и старыми списками и духовною (завещанием) отца своего». Высоко ценились люди, которые могли «говорить» по летописям, то есть хорошо знали их содержание.

Летописцы сами понимали, что они составляют документ, который должен был сохранить в памяти потомков то, чему они были свидетелями. «Да и сие не забвенно будет в последних родах» (в следующих поколениях), «Да сущим по нас оставим, да не до конца забвенно будет»,- писали они. Документальность известий они подтверждали документальным материалом. Они использовали дневники походов, донесения «сторожей» (лазутчиков), письма, разного рода грамоты (договорные, духовные, то есть завещания).

Грамоты всегда производят впечатление своей подлинностью. Кроме того, они раскрывают подробности быта, а иногда и духовный мир людей Древней Руси.

Такова, например, грамота волынского князя Владимира Васильковича (племянника Даниила Галицкого). Это — завещание. Оно написано смертельно больным человеком, понимавшим, что конец его близок. Завещание касалось жены князя и его падчерицы. На Руси был обычай: княгиня после смерти мужа постригалась в монастырь.

Грамота начинается так: «Се аз (я) князь Владимир, сын Васильков, внук Романов пишу грамоту». Далее перечисляются города и села, которые он давал княгине «по своем животе» (то есть после жизни: «живот» означало «жизнь»). В конце князь пишет: «Если захочет в черницы пойти, пусть идет, если не захочет идти, а как ей любо. Мне не восстать смотреть, что кто будет чинить (делать) по моем животе». Падчерице своей Владимир назначил опекуна, но велел ему «не отдавать ее замуж неволею ни за кого».

Летописцы вставляли в своды произведения самых разных жанров — поучения, проповеди, жития святых, исторические повести. Благодаря привлечению разнообразного материала летопись стала огромной энциклопедией, включающей сведения о жизни и культуре Руси того времени. «Если хочешь все узнать, прочти летописца старого Ростовского»,- писал суздальский епископ Симон в широко когда-то известном сочинении начала XIII века — в «Киево-Печерском патерике».

Для нас русская летопись — неисчерпаемый источник сведений по истории нашей страны, подлинная сокровищница знаний. Поэтому мы с огромной благодарностью относимся к людям, которые сохранили для нас сведения о былом. Нам чрезвычайно драгоценно все, что мы можем о них узнать. Нас особенно трогает, когда со страниц летописи доносится до нас голос летописца. Ведь наши древнерусские писатели, как и зодчие и живописцы, были очень скромны и редко называли себя. Но иногда, словно забывшись, они говорят о себе в первом лице. «Случилось и мне грешному тут же быть»,- пишут они. «Аз многие словеса слышал, еже (которые) и вписал в летописаньи сем». Иногда летописцы вносят сведения о своей жизни: «В то же лето поставили меня попом». Эту запись о себе сделал священник одной из новгородских церквей Герман Воята (Воята — сокращение от языческого имени Воеслав).

Из упоминаний летописца о себе в первом лице мы узнаем, присутствовал ли он при описываемом событии или слышал о случившемся из уст «самовидцев», нам становится ясно, какое положение занимал он в обществе того времени, каково его образование, где он жил и многое другое. Вот он пишет, как в Новгороде стража стояла у городских ворот, «а другие на оной стороне», и мы понимаем, что это пишет житель Софийской стороны, где был «город», то есть детинец, кремль, а правая, Торговая сторона была «другая», «она я».

Иногда присутствие летописца ощущается в описании явлений природы. Он пишет, например, как «выло» и «стучало» замерзающее Ростовское озеро, и мы можем представить себе, что он был где-то на берегу в это время.

Бывает, что летописец выдает себя в грубоватом просторечье. «А он пролгался»,- пишет пскович об одном князе.

Летописец постоянно, даже не упоминая о себе, все же словно незримо присутствует на страницах своего повествования и заставляет нас смотреть его глазами на происходившее. Особенно явственно звучит голос летописца в лирических отступлениях: «О горе, братья!» или: «Кто не подивится тому, кто не восплачет!» Иногда наши древние историки передавали свое отношение к событиям в обобщенных формах народной мудрости — в пословицах или в поговорках. Так, летописец-новгородец, говоря, как сместили с должности одного из посадников, добавляет: «Кто копает под другим яму, сам в нее ввалится».

Летописец не только рассказчик, он и судья. Он судит по нормам очень высокой морали. Его постоянно волнуют вопросы добра и зла. Он то радуется, то негодует, восхваляет одних и порицает других.

Последующий «сводчик» соединяет противоречивые точки зрения своих предшественников. Изложение становится полнее, разностороннее, спокойнее. В нашем сознании вырастает эпический образ летописца — мудрого старца, который бесстрастно зрит на суету мира. Этот образ гениально воспроизвел А. С. Пушкин в сцене Пимена и Григория. Этот образ жил уже в сознании русских людей в древности. Так, в Московской летописи под 1409 годом летописец вспоминает «начального летословца Киевского», который все «временнобогатства» земные (то есть всю суетность земную) «не обинуяся показует» и «без гнева» описывает «все доброе и недоброе».

Над летописями трудились не только летописцы, но и простые писцы.

Если вы посмотрите на древнерусскую миниатюру, изображающую писца, вы увидите, что он сидит на «стульце» с подножием и держит на коленях свиток или пачку перегнутых в два — четыре раза листов пергамента или бумаги, на которых он пишет. Перед ним на низком столике стоит чернильница и песочница. В те времена непросохшие чернила присыпали песком. Тут же на столике лежит перо, линейка, ножик для чинки перьев и подчистки неисправных мест. На подставке лежит книга, с которой он списывает.

Неудивительно, что писец, дописав последнюю страницу, передает свою радость припиской: «Аки заяц рад, сети избег, так рад писец, последнюю страницу дописав».

Длинную и очень образную приписку сделал монах Лаврентий, закончив свой труд. В этой приписке чувствуется радость свершения большого и важного дела: «Радуется купец прикуп сотворив, и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Тако ж и аз худый недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних… А ныне, господа отцы и братья, оже ся (если) где описал или переписал, или не дописал, чтите (читайте), исправляя бога деля (ради бога), а не кляните, занеже (так как) книги ветшаны, а ум молод, не дошел».

Древнейший дошедший до нас русский летописный свод называется «Повестью временных лет». Он доводит свое изложение до второго десятилетия XII века, но до нас он дошел лишь в списках XIV и последующих веков. Составление «Повести временных лет» относится к XI — началу XII веков, к тому времени, когда Древнерусское государство с центром в Киеве было относительно едино. Вот почему у авторов «Повести» был такой широкий охват событий. Их интересовали вопросы, представлявшие значение для всей Руси в целом. Они остро сознавали единство всех русских областей.

В конце XI века благодаря экономическому развитию русских областей происходит их обособление в самостоятельные княжества. У каждого княжества появляются свои политические и экономические интересы. Они начинают соперничать с Киевом. Каждый стольный город стремится подражать «матери городов русских». Достижения искусства, зодчества и литературы Киева оказываются образцом для областных центров. Культура Киева, распространяясь на все области Руси XII столетия, попадает на подготовленную почву. В каждой области были до того свои самобытные традиции, свои художественные навыки и вкусы, уходившие в глубокую языческую древность и тесно связанные с народными представлениями, привязанностями, обычаями.

Из соприкосновения несколько аристократической культуры Киева с народной культурой каждой области выросло многообразное древнерусское искусство, единое и благодаря славянской общности, и благодаря общему образцу — Киеву, но везде разное, самобытное, непохожее на соседа.

В связи с обособлением русских княжеств ширится и летописание. Оно развивается в таких центрах, где до XII века велись разве что разрозненные записи, например в Чернигове, Переяславе Русском (Переяслав-Хмельницкий), в Ростове, Владимире на Клязьме, в Рязани и в других городах. Каждый политический центр чувствовал теперь острую необходимость иметь свое летописание. Летопись стала необходимым элементом культуры. Нельзя было жить без своего собора, без своего монастыря. Точно так же нельзя было жить без своей летописи.

Обособление земель сказалось на характере летописания. Летопись становится уже по охвату событий, по кругозору летописцев. Она замыкается рамками своего политического центра. Но и в этот период феодальной раздробленности не забывалось общерусское единство. В Киеве интересовались событиями, которые происходили в Новгороде. Новгородцы присматривались к тому, что делается во Владимире и Ростове. Владимирцев волновала судьба Переяславля Русского. И конечно, все области обращались к Киеву.

Этим объясняется, что в Ипатьевской летописи, то есть в южнорусском своде, мы читаем о событиях, имевших место в Новгороде, во Владимире, в Рязани и т.д. В северо-восточном своде — в Лаврентьевской летописи рассказывается о том, что происходило в Киеве, Переяславле Русском, Чернигове, Новгороде-Северском и в других княжествах.

Больше других замкнулась в узких пределах своей земли Новгородская и Галицко-Волынская летописи, но и там мы найдем известия о событиях общерусских.

Областные летописцы, составляя свои своды, начинали их с «Повести временных лет», где рассказывалось о «начале» Русской земли, и следовательно, о начале каждого областного центра. «Повесть временных лет* поддерживала у наших историков сознание общерусского единства.

Наиболее красочной, художественной по изложению была в XII веке Киевская летопись, вошедшая в Ипатьевский список. Она вела последовательное изложение событий от 1118 до 1200 года. Этому изложению была предпослана «Повесть временных лет».

Киевская летопись — летопись княжеская. В ней много повестей, в которых главным действующим лицом был тот или другой князь.

Перед нами проходят рассказы о княжеских преступлениях, о нарушении клятв, о разорении владений враждующих князей, об отчаянии жителей, о гибели огромных художественных и культурных ценностей. Читая Киевскую летопись, мы словно слышим звуки труб и бубнов, треск ломающихся копий, видим облака пыли, скрывающие и всадников и пеших. Но общий смысл всех этих полных движения, запутанных рассказов глубоко гуманный. Летописец настойчиво восхваляет тех князей, которые «не любят кровопролития» и в то же время исполнены доблести, желания «пострадать» за Русскую землю, «всем сердцем желают ей добра». Таким образом создается летописный идеал князя, который отвечал народным идеалам.

С другой стороны, в Киевской летописи звучит гневное осуждение нарушителей порядка, клятвопреступников, князей, которые начинают напрасные кровопролития.

Летописание в Новгороде Великом началось еще в XI веке, но окончательно оформилось в XII веке. Первоначально оно, как и в Киеве, было летописанием княжеским. Особенно много сделал для Новгородской летописи сын Владимира Мономаха Мстислав Великий. После него летопись велась при дворе Всеволода Мстиславича. Но Всеволода новгородцы изгнали в 1136 году, и в Новгороде установилась вечевая боярская республика. Летописание перешло ко двору новгородского владыки, то есть архиепископа. Оно велось при соборе святой Софии и в некоторых городских церквах. Но от этого оно отнюдь не стало церковным.

Новгородская летопись всеми корнями уходит в народную толщу. Она грубовата, образна, пересыпана пословицами и сохранила даже в написании характерное «цокание».

Большая часть повествования ведется в форме кратких диалогов, в которых нет ни одного лишнего слова. Вот небольшой рассказ о споре князя Святослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, с новгородцами из-за того, что князь хотел сместить неугодного ему новгородского посадника Твердислава. Спор этот происходил на вечевой площади в Новгороде в 1218 году.

«Князь же Святослав прислал своего тысяцкого на вече, речё (говоря): «Не могу быть с Твердиславом и отнимаю от него посадничество». Рекоша же новгородцы: «Е (есть) ли вина его?» Он же рече: «Без вины». Рече Твердислав: «Тому еемь рад, оже (что) вины моей нету; а вы, братья, в посадничестве и в князех» (то есть новгородцы вправе давать и снимать посадничество, приглашать и выгонять князей). Новгородцы же отвещаша: «Княже, оже нету зины его, ты к нам крест целовал без вины мужа не лишити (не снимать с должности); а тебе ся кланяем (кланяемся), а се наш посадник; а в то ся не вдадим» (а на то мы не пойдем). И бысть мир».

Вот так кратко и твердо отстояли новгородцы своего посадника. Формула «А тебе ся кланяем» не означала поклонов с просьбой, а, напротив, кланяемся и говорим: иди прочь. Святослав это отлично понял.

Новгородский летописец описывает вечевые волнения, смены князей, постройки церквей. Его интересуют все мелочи жизни родного города: погода, недород, пожары, цены на хлеб и на репу. Даже о борьбе с немцами и шведами летописец-новгородец рассказывает деловито, кратко, без лишних слов, без каких-либо прикрас.

Новгородское летописание можно сопоставить с новгородской архитектурой, простой и суровой, и с живописью — сочной и яркой.

В XII веке возникает летописное дело и на северо-востоке — в Ростове и во Владимире. Эта летопись вошла в свод, переписанный Лаврентием. Она также открывается «Повестью временных лет», которая попала на северо-восток с юга, но не из Киева, а из Переяславля Русского — вотчины Юрия Долгорукого.

Владимирское летописание велось при дворе епископа при Успенском соборе, построенном Андреем Боголюбским. Это наложило на него свой отпечаток. В нем много поучений, религиозных размышлений. Герои произносят длинные молитвы, но редко ведут друг с другом живые и краткие разговоры, которых так много в Киевской и особенно в Новгородской летописи. Владимирская летопись суховата и в то же время многоречива.

Но во владимирском летописании сильнее чем где-либо прозвучала мысль о необходимости собирания Русской земли в одном центре. Для владимирского летописца этим центром, разумеется, был Владимир. И он настойчиво проводит мысль о главенстве города Владимира не только среди других городов края — Ростова и Суздаля, но и в системе русских княжеств в целом. Владимирскому князю Всеволоду Большое Гнездо присваивается впервые в истории Руси титул великого князя. Он становится первым среди прочих князей.

Летописец изображает владимирского князя не столько смелым воином, сколько строителем, рачительным хозяином, строгим и справедливым судьей, добрым семьянином. Владимирское летописание становится все более торжественным, как торжественны владимирские соборы, но ему не хватает высокого художественного мастерства, которого достигли владимирские зодчие.

Под 1237 годом в Ипатьевской летописи киноварью горят слова: «Побоище Батыево». В других летописях также выделено: «Батыева рать». После татарского нашествия летописание прекратилось в целом ряде городов. Однако, заглохнув в одном городе, оно подхватывалось в другом. Оно становится короче, беднее по форме и известиям, но не замирает.

Основная тема русских летописей XIII века — ужасы татарского нашествия и последующего ига. На фоне довольно скупых записей выделяется повесть об Александре Невском, написанная южнорусским летописцем в традициях киевского летописания.

Владимирская великокняжеская летопись переходит в Ростов, он меньше пострадал от разгрома. Здесь летопись велась при дворе епископа Кирилла и княгини Марии.

Княгиня Мария была дочерью убитого в Орде князя Михаила Черниговского и вдовой погибшего в битве с татарами на реке Сити Василька Ростовского. Это была выдающаяся женщина. Она пользовалась огромным почетом и уважением в Ростове. Когда князь Александр Невский приезжал в Ростов, он кланялся «святей Богородице и епископу Кириллу и великой княгине» (то есть княгине Марии). Она же «чтила князя Александра с любовью». Мария присутствовала при последних минутах жизни брата Александра Невского — Дмитрия Ярославича, когда он, по обычаю того времени, постригался в чернецы и в схиму. Смерть ее описана в летописи так, как обычно описывали кончину только выдающихся князей: «Того же лета (1271) бысть знамение в солнци, яко (будто) погибнути ему всему до обеда и пакы (снова) наполнится. (Вы понимаете, речь идет о солнечном затмении.) Тое же зимы преставися благоверная, христолюбивая княгиня Василькова месяца декабря в 9 день, яко (когда) литургию поют по всему городу. И предаст душу тихо и нетрудно, безмятежно. Слышаша вси люди града Ростова преставление ее и стекошася вси люди в монастырь святого Спаса, епископ Игнатий и игумены, и попы, и клирцы, певше над нею обычные песнопения и по-гребоша ю (ее) у святого Спаса, в ее монастыре, с многими слезами».

Княгиня Мария продолжала дело отца и мужа. По ее указанию в Ростове было составлено житие Михаила Черниговского. Она построила в Ростове церковь «во имя его» и установила ему церковный праздник.

Летописание княгини Марии проникнуто идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. В нем рассказывается о мученической смерти русских князей, стойких в борьбе с врагом. Таким выведен Василёк Ростовский, Михаил Черниговский, рязанский князь Роман. После описания его лютой казни идет воззвание к русским князьям: «О возлюбленные князья русские, не прельщайтесь пустою и обманчивою славою света сего…, возлюбите правду и долготерпение и чистоту». Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царствие небесное вместе «со сродником своим Михаилом Черниговским».

В рязанском летописании времен татарского нашествия события рассматриваются под другим углом. В нем звучит обвинение князей в том, что они виновники несчастий татарского разорения. Обвинение прежде всего касается владимирского князя Юрия Всеволодовича, который не послушал мольбы рязанских князей, не пошел им на помощь. Ссылаясь на библейские пророчества, рязанский летописец пишет, что еще «прежде сих», то есть до татар, «отнял господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложил в нас за грехи наши». Летописец высказывает мысль, что Юрий «уготовал путь» татарам княжескими усобицами, Липецкой битвой, и теперь за эти грехи русские люди терпят казнь божию.

В конце XIII — начале XIV века развивается летописание в городах, которые, выдвинувшись в это время, начинают оспаривать друг у друга великое княжение.

Они продолжают мысль владимирского летописца о верховенстве своего княжества в Русской земле. Такими городами были Нижний Новгород, Тверь и Москва. Их своды отличаются широтой. Они соединяют летописный материал разных областей и стремятся стать общерусскими.

Нижний Новгород стал стольным городом в первой четверти XIV века при великом князе Константине Васильевиче, который «честно и грозно боронил (оборонял) отчину свою от сильнее себя князей», то есть от князей московских. При его сыне, великом князе суздальско-нижегородском Дмитрии Константиновиче, в Нижнем Новгороде устанавливается вторая на Руси архиепископия. До этого только владыка новгородский имел сан архиепископа. Архиепископ подчинялся в церковном отношении непосредственно греческому, то есть византийскому патриарху, тогда как епископы были подчинены митрополиту всея Руси, который в это время уже жил в Москве. Вы сами понимаете, насколько было важно с политической точки зрения для нижегородского князя, чтобы церковный пастырь его земли не зависел от Москвы. В связи с учреждением архиепископии была составлена летопись, которая называется Лаврентьевской. Лаврентий, инок Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде, составил ее для архиепископа Дионисия.

Летопись Лаврентия уделила большое внимание основателю Нижнего Новгорода Юрию Всеволодовичу, владимирскому князю, погибшему в битве с татарами на реке Сити. Лаврентьевская летопись — бесценный вклад Нижнего Новгорода в русскую культуру. Благодаря Лаврентию мы имеем не только самый древний список «Повести временных лет», но и единственный список «Поучения Владимира Мономаха детям».

В Твери летопись велась с XIII по XV век и наиболее полно сохранилась в Тверском сборнике, Рогожском летописце и в Симеоновской летописи. Начало летописания ученые связывают с именем тверского епископа Симеона, при котором была построена «великая соборная церковь» Спаса в 1285 году. В 1305 году великий князь Михаил Ярославич Тверской положил начало великокняжескому летописанию в Твери.

В Тверской летописи много записей о постройках церквей, о пожарах и междоусобных бранях. Но в историю русской литературы тверская летопись вошла благодаря ярким повестям об убиении тверских князей Михаила Ярославича и Александра Михайловича.

Тверской летописи мы обязаны и красочным рассказом о восстании в Твери против татар.

Первоначальное летописание Москвы ведется при Успенском соборе, построенном в 1326 году митрополитом Петром, первым митрополитом, который стал жить в Москве. (До того митрополиты жили в Киеве, с 1301 года — во Владимире). Записи московских летописцев были краткими и суховатыми. Они касались постройки и росписей церквей — в Москве в это время велось большое строительство. Они сообщали о пожарах, о болезнях, наконец, о семейных делах великих князей московских. Однако постепенно — это началось уже после Куликовской битвы — летописание Москвы выходит из узких рамок своего княжества.

По своему положению главы русской церкви митрополит интересовался делами всех русских областей. При его дворе собирались областные летописи в копиях или в подлинниках, летописи свозились из монастырей и соборов. На основании всего собранного материала в 1409 году в Москве был создан первый общерусский свод. В него вошли известия из летописей Великого Новгорода, Рязани, Смоленска, Твери, Суздаля и других городов. Он осветил историю всего русского народа еще до объединения всех русских земель вокруг Москвы. Свод послужил идейной подготовкой для этого объединения.

Вид на Ипатьевский монастырь в Костроме. Фото: А.Савин (Wikimedia Commons)

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни —

Когда-нибудь, и скоро, может быть,

Все области, которые ты ныне

Изобразил так хитро на бумаге,

Все под руку достанутся твою —

Учись, мой сын, и легче и яснее

Державный труд ты будешь постигать.

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

«Задачи союзов молодёжи» (текст выступления В. И. Ленина на III съезде комсомола 2 октября 1920 года)

Историческая наука против лженауки. Это третий материал, посвященный древним русским летописям. В нем речь пойдет о том, как некоторые из них выглядят, поскольку в места их хранения огромному количеству людей никогда не попасть, а также о содержании. Ведь некоторые читатели «ВО» считают, что все это так где-то и лежит, никто на новый русский язык старинные тексты не переводит, на предмет подлинности не изучает, языковедческим видам анализа не подвергает, а все открытия в этой области один только профессор Петухов и делает. Поэтому начнем, мы, пожалуй, с Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, где вместе с другими ценнейшими рукописными сочинениями наших предков хранится и летопись, получившая название Лаврентьевской. И названа она так по имени того человека, который переписал ее в 1377 году, а в конце, на самой последней странице, оставил и вот такой интересный автограф: «Аз (я) худой, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних (монах)».

Страница Лаврентьевской летописи, оборот 81 листа. Содержит часть поучения Владимира Мономаха с описанием его военных походов, 1377 г. Источник: сайт Российской национальной библиотеки

Начнем с того, что написан этот манускрипт на «хартии», или, как еще называли этот материл, «телятине», то есть пергаменте, или особым образом выделанной телячьей коже. Читали ее много, так как видно, что листы ее не только обветшали, но и на страницах видны многочисленные следы капель воска от свечей. То есть на своем шестисотлетнем веку эта книга повидала немало.

Ипатьевская летопись хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге. Сюда она попала еще в XVIII веке из Ипатьевского монастыря, что находится под Костромой. Относится она к XIV веку и выглядит очень солидно: переплет деревянный, обтянутый темной кожей. Считается, что написана она четырьмя (пятью!) различными почерками, то есть писали ее несколько человек. Текст идет в два столбца, написанных черными чернилами, но заглавные буквы выписаны киноварью. Второй лист манускрипта весь написан киноварью и потому особенно красив. Заглавные же буквы на нем, напротив, сделаны чернилами черного цвета. Очевидно, что писцы, над ним трудившиеся, своей работой гордились. «Летописец Русский с богом починаем. Отче благий», — написано было кем-то из переписчиков перед текстом.

Что же касается самого древнего списка русской летописи, то он также сделан на пергаменте и в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи, который хранится в ГИМе, то есть Историческом музее в Москве. Просто раньше он находился в Московской синодальной библиотеке, и вот по ее имени его и назвали.

Очень интересным памятником прошлого является, конечно же, знаменитая иллюстрированная Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись, ведь в ней так много цветных иллюстраций. Названа она так потому, что какое-то время находилась во владении панов Радзивиллов, а Кенигсбергской ее называют потому, что нашел ее Петр Первый в Кенигсберге. Находится она в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Почему-то именно она вызывает подозрения, так сказать, в своей «несостоятельности», поскольку, мол, плохие Радзивиллы как раз ее и подделали. Но написана она в конце XV века, и не где-нибудь, а… в Смоленске. Написана полууставом, то есть почерком несколько более быстрым и более простым, чем куда более торжественный и основательный устав, хотя этот шрифт тоже очень красив.

Но главное — это миниатюры Радзивиловской летописи, которых 617! Вы только подумайте: 617 рисунков, выполненных в цвете, причем все цвета яркие, очень жизнерадостные и хорошо иллюстрируют то, о чем написано в тексте. и войска, идущие в поход под развевающимися стягами, и картины битв, осад – словом, война во всех ее тогдашних видах. Мы видим князей, восседающих на «столах», служивших им троном, и иностранных послы с грамотами в руках. Мосты, крепостные башни, и стены, «порубы» — темницы, «вежи» — так назывались на Руси кибитки кочевников. По рисункам Радзивиловской летописи мы все это можем себе наглядно представить. То же самое можно сказать и про оружие и доспехи, их тут не много, а просто очень много. И все рисунки сочетаются с текстом. И вывод: такое количество рисунков вкупе с текстом подделать чисто физически невозможно. А главное, такая подделка не имела бы смысла, поскольку легко устанавливалась бы перекрестным сличением с другими текстами, а ошибки в иллюстрациях – данными археологии. Куда ни кинь, всюду клин! Или ты подделываешь один к одному, мол, нашли еще один список ранее неизвестный и хотим продать его за очень большие деньги (тут еще есть хоть какая-то надежда, что не раскусят, хотя очень слабая), или вносим туда изменения, и нас тут же разоблачает первый попавшийся специалист! То есть в любом случае затраченные деньги не окупятся. Только 617 миниатюр… ну… по 500000 р. за каждую + текст… дорогое выходит удовольствие, не так ли? А главное, чего ради?

Радзивиловская летопись. Миниатюра с изображением сражения полков Мстислава Романовича и Василька Володаревича Минского; пленение Мстислава Васильком, 1197 г. Описание события на миниатюра в тексте летописи: «в лето 6705. …Тое же зимы посла Давыд ис Смоленьска сыновца своего Мстислава, свата великого князя Всеволода, в помочь зятю своему на Витбеск, и победи я Василко с черниговци, и Мстислава, свата княжа, взяша и ведоша его к Чернигову»

Именно таковы самые древние списки русских летописей. Они, кстати, потому и названы «списками», что их «списали» с куда более древних манускриптов, которые до нас не дошли.

Тексты любой летописи писались по погодам, поэтому записи в них обычно начинаются так: «В лето такое-то (то есть в год) бысть то-то… или не бысть ничего, или не бысть ничтоже», а далее идет описание случившегося. Летописание велось «от сотворения мира», то есть чтобы перевести ту дату в современное летосчисление, нужно вычесть из летописной даты либо число 5508 либо 5507. Некоторые сообщения были очень короткими: «В лето 6741 (1230) подписана (то есть расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Когда событий было много, летописец пользовался следующим выражением: «в то же лето» или «того же лета».

Текст, который относился к одному году, называется статьей. Статьи в тексте идут подряд, их выделяет лишь красная строка. Заглавия давались лишь особо значимым текстам, посвященным, например, Александру Невскому, псковскому князю Довмонту, Куликовской битве и ряду других важных событий.

Но неверно думать, что летописи именно так и велись, то есть подряд год за годом делались записи. На самом деле летописи — это сложнейшие литературные произведения, посвященные русской истории. Дело в том, что их авторы-летописцы были одновременно и монахами, то есть служили Господу, и публицистами, и историками. Да, они вели погодные записи о том, чему были свидетели, вставляли в записи своих предшественников назидательные добавления, которые узнавали из той же Библии, житий святых и других источниках. Вот так и получался у них «свод»: сложный «микст» из библейских мотивов, назиданий, прямых указаний стоящего над летописцем епископа или князя, и его личного мироощущения. Разбирать летописи по силам только высокоэрудированным специалистам, иначе можно после этого легко отправиться искать могилу Святополка Окаянного на польско-чешскую границу.

Радзивиловская летопись. Увод половцами части русского населения в плен, 1093 г. Описание события на миниатюре в тексте летописи: «…и люди разделиша и ведоша во вежи к сердоболем своим и сродником. Много рода христьяньска…»

В качестве примера рассмотрим сообщение Ипатьевской летописи о том, как князь Изяслав Мстиславич сражался с Юрием Долгоруким за княжение в Киеве в 1151 году. В нем фигурируют три князя: Изяслав, Юрий и Андрей Боголюбский. И каждый имел своего летописца, причем летописец Изяслава Мстиславича открыто восхищается умом и его военной хитростью; летописец Юрия подробным образом рассказал, как Юрий, пустил свои ладьи в обход через Долобское озеро; ну а летописец Андрея Боголюбского расхваливает доблесть своего князя.

А затем после 1151 года они все умерли и посвященные им летописи попали в руки уже к летописцу очередного киевского князя, для которого личного интереса они уже не представляли, потому как стали далеким прошлым. И он объединил все эти три рассказа в своем своде. И сообщение вышло полным и ярким. И перекрестными ссылками легко проверить, откуда что было взято.

Как же удается исследователям выделять из более поздних летописей более древние тексты? Дело в том, что отношение к грамотности в то время было очень уважительным. Написанный текст имел определенное сакральное значение, недаром существовала поговорка: написано пером — не вырубишь топором. То есть переписчики древних книг с большим уважением относились к трудам своих предшественников, так как для них это был «документ», истина перед Господом Богом. Поэтому тексты полученных ими для переписывания летописей они не переделывали, а лишь отбирали интересующие их события. Вот почему известия XI-XIV веков сохранились в поздних списках практически неизменными. Что позволяет их сравнивать и выделять.

Кроме того, летописцы указывали источники информации: «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…», «Се же слышал от самовидца». Такие приписки встречаются в текстах постоянно. Также было в обычае указывать: «А се от иного летописца» либо «А се с другого, старого». Например, в псковской летописи, где рассказывается о походе славян на греков, летописец записал на полях: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского». Некоторые летописцы участвовали в княжеских советах, бывали и на вече, и даже бились с врагами «подле стремени» своего князя, то есть ходили с ним походы, были и очевидцами, и непосредственными участниками осад городов, и чаще всего, даже уйдя из мира, занимали в обществе высокое положение. Мало того, в летописании участвовали и сами князья, их княгини, княжеские дружинники, бояре, епископы, игумены. Хотя были среди них и простые монахи, и скромные священники самых обычных приходских церквей.

Радзивиловская летопись. Построение города Белгорода по повелению Владимира Святославича, 990 г. Описание события на миниатюре в тексте летописи: «В лето 6498. Заложи Белъгород и наруби во нь от иных городов, и многи люди введе вонь. Бе бо любя град сей»

И не надо думать, что писались летописи «объективно». Напротив, кто как «видел», тот так и писал, помня, однако, что Бог за ложь, тем более письменную, «документ, между прочим», накажет вдвойне. Конфликт интересов в летописях опять же прослеживается очень четко. Летописи рассказывали и о заслугах тех же князей, но они же и обвиняли их в нарушении прав и законов. То есть не все и тогда (как и сейчас!) покупалось за деньги и силой принуждения!

P. S. Рекомендуемая статья для дополнительного чтения: Щукина Т. В., Михайлова А. Н., Севостьянова Л. А. Русские летописи: особенности и проблемы изучения // Молодой ученый. 2016. №2. С. 940-943.

Продолжение следует…

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

40, С. 628-644

опубликовано: 18 июня 2020г.

- Л. XI-XIV вв.

- Л. XV в.

- Л. XVI-XVIII вв.

- Л. в Великом княжестве Литовском

ЛЕТОПИСАНИЕ

Важнейшая форма древнерусской историографии. Летописями называют тексты, содержащие описание исторических событий, организованное по годам. Как правило, большая часть летописи состоит из погодных статей, начинающихся обозначением года («В лето…») и продолжающихся сообщениями о событиях, нередко отделенных друг от друга оборотами типа «в то же лето» или «тои же зимы». Эти сообщения могут быть как краткими, только называющими то или иное событие, так и пространными, детализированными повествованиями. Иногда в текст погодных статей помещались документы, чуждые Л. в жанровом отношении (договоры Руси с Византией X в., «Русская Правда», «Поучение» блгв. кн. Киевского Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха, жизнеописания св. блгв. кн. Владимирского Александра Ярославича Невского, св. блгв. кн. Псковского Довмонта (Тимофея), блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Иоанновича Донского, перечни князей и церковных иерархов и др. Для многих летописей характерны «пустые годы», т. е. обозначения годов без последующего текста. В начале летописных памятников обычно помещали вводный текст, не имеющий погодной разбивки. Погодная структура нехарактерна только для т. н. Галицко-Волынской летописи XIII в., а также для предполагаемых древнейших памятников рус. историографии кон. X или, скорее, XI в.

Все сохранившиеся до наст. времени памятники Л. так или иначе взаимосвязаны и имеют сложную картину сходств и различий. Тексты могут дословно совпадать на мн. страницах повествования, однако затем могут совершенно расходиться. В совпадающей части они могут различаться в отдельных деталях, наличием или отсутствием к.-л. известий, степенью подробности, датировками и т. д. Это обусловлено самой природой Л. Летописцы могли продолжать тексты, созданные их предшественниками, записями за новые годы, могли редактировать их, соединять разные тексты в один (создавать т. н. своды), исправлять отдельные детали (в т. ч. посредством выскабливания и т. п.).

Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)

Прп. Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 93)

Имена большинства книжников, участвовавших в этой работе, неизвестны. Так, в источниках XI-XIV вв. поименно названы только 4 летописца (монахи прп. Нестор Киево-Печерский и Лаврентий, игум. Сильвестр, пономарь Тимофей). Др. имена летописцев (прп. Никон Киево-Печерский, свящ. Герман Воята, иером. Кирик, игумены Поликарп и Моисей, боярин Петр Бориславич и др.) были предложены исследователями в результате разработок гипотез с разной степенью уверенности, выдвинутых учеными. Известен ряд имен летописцев более позднего времени, как названных в источниках, так и предполагаемых. Наряду с непосредственными авторами летописных записей большое значение имел патрон (заказчик) летописной работы. Это могли быть митрополиты, (архи)епископы, князья и, вероятно, настоятели мон-рей. Начиная с XV в. есть основания говорить и о частной инициативе, напр. отдельных монахов, в составлении летописей. Местом ведения летописей, как правило, были кафедральные соборы (как в Новгороде и, вероятно, в Ростове) или мон-ри (напр., Киево-Печерский, см. Киево-Печерская лавра).

Летописи включают сообщения о событиях самого разного рода: о сменах князей, смертях, рождениях и браках членов княжеского рода, междоусобицах, городских волнениях, княжеских преступлениях и т. п., о войнах с иноплеменниками, сменах посадников и тысяцких (в Новгороде), поставлении церковных иерархов, строительстве, поновлении и росписи церквей, об основании мон-рей, о необычных природных явлениях, знамениях и бедствиях (пожарах, голодных годах, эпидемиях и т. п. событиях), и мн. др.

Не вполне ясно, как древнерусские книжники и их патроны представляли себе цели Л. Прямые свидетельства на этот счет отсутствуют (кроме, пожалуй, известия ряда летописей о том, что в 1432 кн. Юрий Дмитриевич доказывал в Орде свои права на великое княжение «летописцы старыми списки и духовною отца своего»). В качестве гипотез предполагались задачи политико-идеологические (обоснование прав на власть, прославление династии и т. п.), политико-юридические (фиксация прецедентов), церковные (запись дней смерти или основания церквей для последующих служб и т. п.), эсхатологические (запись деяний людей для Страшного Суда [И. Н. Данилевский]) и др. Говоря о функциях раннего Л., важно иметь в виду, что нет сведений о тиражировании этих текстов (и, следов., о сколько-нибудь широком круге их читателей), скорее всего они имелись в одном экземпляре в соборных церквах или крупных мон-рях. Вероятно, переработка летописного текста не всегда подразумевала его переписку: книжники могли заменять отдельные тетради, вставлять листы и т. п. С XV в., когда переработка и копирование летописей приобрели большие масштабы, есть основания говорить о росте политического значения и тенденциозности летописей.

Все ранние летописи написаны на церковнослав. языке со значительным элементом живой восточнослав. речи (по В. М. Живову, гибридный церковнослав. язык). При этом язык конкретных летописцев может довольно существенно различаться (в т. ч. и по признаку использования восточнославянизмов, диалектизмов и др.), что дает основания для лингвистической стратификации летописей.

В Л. использовалось летосчисление от Сотворения мира (С. М.), как правило, к-польская эра, для к-рой дистанция от С. М. до Р. Х. составляет 5508 лет (см. в ст. Хронология). Летописцы XI-XIV вв. чаще всего считали, что год начинается весной (1 марта или в начале Великого поста), однако иногда — на полгода позже, а иногда — на полгода раньше визант. сентябрьского года (т. н. мартовский и ультрамартовский стили). Из-за несовпадения в определении, когда наступает новолетие, между летописями имеется немало расхождений в датировке событий, которые в летописях часто указывались не только по году от С. М., но и по месяцам и числам юлианского календаря по церковным праздникам, дням недели и даже иногда по времени суток. Нередким было указание на индикт.

Хотя Л. началось на Руси в XI в., сохранившиеся рукописи датируются временем не ранее XIII в. Известны всего 2 кодекса с летописями на пергамене (Синодальный список Новгородской I летописи XIII-XIV вв. и Лаврентьевская летопись 1377 г.; еще один пергаменный кодекс, Троицкая летопись нач. XV в., сгорел в московском пожаре 1812 г.), множество других являются бумажными. Из бумажных рукописей свыше 20 датированы XV или рубежом XV и XVI вв., остальные — более поздним временем. Иллюстрированные кодексы представлены Радзивиловской летописью (ок. 1487), Лицевым летописным сводом (60-70-е гг. XVI в.) и нек-рыми памятниками XVII в.

Как правило, «летописями» (Ипатьевская летопись, Новгородская I летопись и т. д.) называют группы близкородственных кодексов, содержащих приблизительно один и тот же текст, иногда с разным окончанием. «Списками» (напр., Ипатьевский список Ипатьевской летописи) называют конкретные кодексы, принадлежащие к этим группам, «изводами» — подгруппы этих списков (напр., Новгородская I летопись старшего и младшего изводов). В случае, если какая-то летопись представлена всего одним списком, она может называться и «летопись» и «список» (напр., Лаврентьевская летопись = Лаврентьевский список). Названия летописей и списков, принятые в науке, равно как и группировка списков в летописи, сложились исторически и не всегда отражают реальное содержание и соотношение текстов (напр., Ипатьевская летопись названа так потому, что ее древнейший список обнаружен в костромском Ипатиевском во имя Св. Троицы мужском монастыре, но ее текст не имеет никакого отношения к Костроме; Новгородская IV летопись древнее, чем Новгородские II и III летописи; различия между старшим и младшим изводами Новгородской I летописи, скорее заставляют считать их разными памятниками; и т. д.). Кроме названий реально сохранившихся текстов в лит-ре фигурируют наименования не существующих в оригинале, а реконструируемых памятников Л. (напр., «Повесть временных лет», Начальный свод, Свод 1212 г., Новгородская владычная летопись и др.). Слово «свод», подчеркивающее компилятивный характер большинства памятников Л., может использоваться по отношению как к реконструируемым текстам (напр., Начальный свод), так и к реально сохранившимся (напр., Ипатьевский свод = Ипатьевская летопись).

Л. XI-XIV вв.

Представлено следующими памятниками.

Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)

Лаврентьевская летопись. Начальный разворот. 1377 г. (РНБ. F.IV.2. Л. 1 об.— 2)

Лаврентьевская летопись известна в единственном списке (РНБ. F.п.IV.2), написанном в 1377 г. мон. Лаврентием и еще 2 писцами, вероятно, в Н. Новгороде. Отражает Л. Киева (в части до сер. XII в.), Переяславля-Южного (частично в тексте за XII в.) и Владимиро-Суздальской Руси (с сер. XII в.). К ней текстуально близка Троицкая летопись, доводившая изложение до 1408 г. и отражавшая в части за XIV — нач. XV в. Л. Москвы, Твери и других городов. Она сгорела в московском пожаре 1812 г., однако ее текст может быть с высокой степенью уверенности реконструирован на основе выписок Н. М. Карамзина из готовившегося в нач. XIX в. издания и др. источников.

Близкий к ним текст с описанием событий только до нач. XIII в. содержат еще 3 памятника. Радзивиловская летопись (БАН. 34.5.30, создана ок. 1487 на территории Литовского великого княжества) доводит изложение до 1206 г. Это древнейший сохранившийся иллюстрированный летописный кодекс: рукопись содержит 618 миниатюр, частично, как предполагается, воспроизводящих миниатюры утраченного протографа нач. XIII в. Московско-Академическая летопись (РГБ. Ф. 173.I.236) — рукопись кон. XV в., представляющая собой почти механическое соединение 3 памятников: до статьи 1206 г. она совпадает с Радзивиловской (и даже может быть названа ее Академическим списком); статьи 1205-1238 гг. совпадают с Софийской I летописью; текст за 1239-1419 гг. содержит краткую ростовскую летопись, в части за XIII в. родственную Лаврентьевской. Летописец Переяславля-Суздальского сохранился в 2 списках до 60-х гг. XV в. (РГАДА. Ф. 181. № 279/685; БАН. 45.11.16), из к-рых только 1-й содержит полный текст памятника до 1214 г. Статьи 1138-1206 гг. близки к Радзивиловской летописи; текст за 1206-1214 гг. оригинальный.

Под именем Ипатьевской летописи известна группа близкородственных списков, древнейший из к-рых (Ипатьевский, БАН. 16.4.4) написан ок. 1418 г., а 2-й по древности (Хлебниковский, РНБ. F.IV.230) — в 50-60-х гг. XVI в. (другие, еще более поздние списки близки к Хлебниковскому). Текст Ипатьевской летописи до кон. XII в. отражает киевское Л., а текст за 1201-1292 гг.- Л. Галицко-Волынской Руси.

Понятие «Новгородская I летопись» включает как старший извод — пергаменный Синодальный список (ГИМ. Син. 786; его 1-я ч. написана ок. 1234, 2-я — ок. 1330, также имеются приписки разными почерками о событиях 1330-1352 гг.; тетради с текстом до 1016 г. утрачены), так и младший извод: группу списков, древнейшие из которых — Комиссионный (СПбФИИ. Ф. 11. № 240) и Академический (БАН. 17.8.36) — датируются сер. XV в. (кроме того, есть неск. списков XVIII-XIX вв., восходящих к Академическому, а также Троицкий список 60-х гг. XVI в., РГБ. Ф. 173. IV. № 54, содержащий только текст до 1015 г.). Оба извода содержат почти идентичный текст новгородской летописи, отражающий события кон. XI — нач. XIV в., однако изводы различаются в части за XI в. Младший извод имеет продолжение о событиях XIV — 1-й пол. XV в. Ряд уникальных известий за XI и XIV вв. содержат также новгородско-софийские летописи, в целом представляющие сводческую работу уже XV в.

Три памятника содержат тверское Л. с кон. XIII в. и на протяжении всего XIV в.: Рогожский летописец — свод, сохранившийся в единственной рукописи 2-й четв. XV в. (РГБ. Ф. 247. № 253); Тверской сборник (Тв.), известный в 3 списках XVII в. (к Твери имеет отношение только текст с 1284 г.; более ранние статьи восходят к ростовскому своду 1534 г., который в свою очередь имел источники, близкие к новгородским и новгородско-софийским летописям), а также тверской летописный фрагмент за 1314-1344 гг., обнаруженный А. Н. Насоновым в рукописи XVII в. (ГИМ. Муз. № 1473).

История Л. XI-XV вв. во многих моментах может быть уверенно реконструирована на основе сравнительно-текстологического метода, анализа вставок, дублировок и внутренних т. н. швов, выявления языковой гетерогенности и др. методов. В то же время остается немало дискуссионных или не вполне проясненных вопросов.

Важнейшие из наиболее ранних сохранившихся летописных кодексов (Лаврентьевский, Радзивиловский, Московско-Академический, Ипатьевский, Хлебниковский) в части до 10-х гг. XII в. содержат почти идентичный текст, начинающийся словами: «Се повести времяньных лет…» и получивший поэтому в науке название «Повесть временных лет» (ПВЛ). Этот свод состоит из обширной недатированной части (рассказывающей о расселении народов после потопа, географии Вост. Европы, происхождении Киева, визите св. ап. Андрея Первозванного на Русь и др.) и погодных статей с 852 (6360) г. по 10-е гг. XII в. (конкретный момент, когда заканчивается ПВЛ и начинаются ее продолжения, является предметом дискуссии). Статьи ПВЛ за IX-X вв., очевидно, написаны ретроспективно, на основании устной традиции и визант. источников — прежде всего слав. перевода хроники Георгия Амартола с продолжением, а также подлинных договоров Руси с Византией, текст к-рых помещен в ПВЛ под 907, 911 (весьма вероятно, в этих 2 статьях помещены фрагменты одного и того же договора), 943 и 972 гг. С 1-й пол. XI в., наоборот, в ПВЛ появляются сообщения о событиях (часто лаконичные), точность датировки к-рых подтверждается зарубежными источниками. Следов., в это время в Киеве уже велись летописные записи, возможно в форме кратких анналов. С 60-х гг. XI в. в ПВЛ начинают регулярно встречаться т. н. дневные даты, а под одним годом сочетаться сообщения о событиях, друг с другом никак не связанных,- то и другое характерно для летописей, пополняющихся из года в год, т. е. во 2-й пол. XI в. в Киеве уже велось полноценное Л.

Существует т. зр., согласно к-рой ПВЛ 10-х гг. XII в. является 1-м пространным памятником древнерус. историографии, ей предшествовали только краткие записи (Т. Л. Вилкул, А. П. Толочко, В. Ю. Аристов). Однако значительная часть ученых (начиная с А. А. Шахматова, в совр. историографии — А. А. Гиппиус, С. М. Михеев и др.) полагают, что при анализе ПВЛ могут быть гипотетически выявлены более ранние этапы летописной работы.

Так, большинство ученых считают, что у истоков рус. историографии стоял какой-то пространный, не разделенный на годы текст о древнейшей истории Руси (Древнейший свод, Древнейшее сказание, «нарративное ядро»). Ученые по-разному датируют этот памятник — 90-ми гг. X в., 10-ми, 30-ми или 60-ми гг. XI в. и определяют его содержание. Во 2-й пол. XI в. в Киево-Печерском мон-ре этот памятник был, по-видимому, соединен с ведшимися на протяжении XI в. краткими анналами, в результате чего сформировался летописный жанр в известной в наст. время форме.

Конкретная история Л. 2-й пол. XI — нач. XII в. тоже составляет предмет дискуссий. Шахматов в работах кон. XIX — нач. XX в. предложил реконструкцию древнейших этапов Л., ключевым моментом которой стал т. н. Начальный свод — киево-печерский памятник 90-х гг. XI в. Согласно Шахматову, в составе Новгородской I летописи младшего извода (списки сер. XV в. и позже) сохранился текст за IX — нач. XI в., более ранний, чем «классическая» ПВЛ. В этом тексте отсутствует ряд фрагментов ПВЛ, заведомо известных как вставные (напр., рассказ о 4-й мести св. равноап. кнг. Ольги (Елены)), нет договоров Руси с Византией, части цитат из хроники Георгия Амартола и др. Эту гипотезу Шахматова поддерживает значительная часть ученых (О. В. Творогов, А. А. Гиппиус, А. Тимберлейк, П. С. Стефанович и др.), другие же настаивают на вторичности текста Новгородской I летописи в сравнении с ПВЛ (В. М. Истрин, С. А. Бугославский, Д. Островский, Вилкул и др.).

Кроме Начального свода 90-х гг. XI в. восстанавливается еще один, более ранний этап киево-печерского Л.- свод 70-х гг. XI в., часто атрибутируемый прп. Никону Печерскому. Не исключено, что именно Никон соединил Древнейшее сказание с краткими анналами, впервые создав развернутую погодную летопись. Иногда исследователями реконструируется еще один, более ранний этап Л.: по Шахматову, новгородский свод ок. 1050 г.; по Гиппиусу, киевский свод ок. 1060 г.

Нет ясности и с процессом составления ПВЛ в 10-х гг. XI в. В части списков ПВЛ содержится запись игумена киевского Выдубицкого во имя арх. Михаила мужского монастыря свт. Сильвестра (впосл. епископ Переяславский) о написании им летописи в 1116 г. В то же время, судя по содержанию, ПВЛ в своей основе сложилась в Киево-Печерском мон-ре. Киево-печерская традиция, отразившаяся в Киево-Печерском патерике, а также в Хлебниковском списке (XVI в.), приписывает создание ПВЛ монаху Печерского мон-ря прп. Нестору. Большинство ученых полагают, что Нестор был составителем ПВЛ, а Сильвестр — переписчиком или создателем 2-й редакции (соответственно, ПВЛ была создана в 1113 или 1115 г., а рукопись/редакция Сильвестра — в 1116 г.). Есть, однако, т. зр., согласно к-рой единственным автором ПВЛ был Сильвестр. Текст ПВЛ по Ипатьевскому и Хлебниковскому спискам имеет ряд особенностей в сравнении с др. кодексами (дополнительные известия, др. редакция нек-рых сообщений, напр. рассказа о призвании варягов). По мнению мн. ученых, в Ипатьевском и Хлебниковском списках отразилась еще одна, 3-я, редакция ПВЛ (ок. 1118); др. исследователи отрицают наличие особой 3-й редакции.

Л. Юж. Руси XII в. (после окончания ПВЛ) отразила т. н. Киевская летопись — текст Ипатьевской летописи за 10-90-е гг. XII в. В окончательном виде Киевская летопись представляет собой обширный свод кон. XII или нач. XIII в., содержащий наиболее объемные в раннем Л. повествования о военно-политических событиях и дающий представление о значительном круге чтения его составителя, к-рый цитирует многочисленные переводные памятники — сочинения Иосифа Флавия, Иоанна Малалы и др. В составлении этого свода, вероятно, принимал участие выдубицкий игум. Моисей. Среди источников Киевской летописи были летописные записи не только Киева, но и др. городов — Переяславля-Южного, Чернигова, Галича, а также городов Владимиро-Суздальской Руси. Сравнение текста за XII в. в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях обнаруживает значительные совпадения, к-рые обусловлены использованием как южнорус. (переяславской) летописи во Владимиро-Суздальской Руси, так и, наоборот, владимирского материала в Киевской летописи. При этом в ряде случаев Лаврентьевская летопись передает более ранние чтения, нежели Ипатьевская. По-видимому, напрямую к Киевскому своду кон. XII — нач. XIII в. восходит Московский свод кон. XV в., в к-ром сохранился ряд известий, выброшенных в Ипатьевской летописи. Киевская летопись доводит изложение до 1200 г., однако нек-рые ученые в др. летописях усматривают остатки киевского Л. за 1-ю треть XIII в.

Галицко-Волынская летопись (текст Ипатьевской летописи за 1201-1292 гг.; в действительности 1-е события, описанные в этой части, относятся к 1205) состоит из 2 частей: галицкой (до 1258) и волынской (1259-1292). Этот текст в отличие от других летописей в оригинале не был разбит на погодные статьи (в таком виде он дошел до настоящего времени в Хлебниковском списке, в Ипатьевском — явно вторичная, искусственно сделанная годовая сетка). Повествование Галицко-Волынской летописи отличается связностью, сюжетностью, вниманием к фигурам конкретных князей, что дало повод рассматривать этот памятник как серию княжеских биографий. Как и в Киевской летописи, в Галицко-Волынской имеется целый ряд заимствований из переводных исторических сочинений. При этом, в отличие от большинства других летописей, здесь нет систематических сведений по церковной истории. Не исключено, что оригинал памятника имел миниатюры. Фрагменты более раннего галицкого Л. (XII в.) вошли в состав Киевской летописи.

В Новгороде летописные записи делались уже с сер. XI в., но скорее всего это были лишь краткие заметки, сохранившиеся в Синодальном списке Новгородской I летописи (ср., однако, гипотезу Шахматова о новгородском своде сер. XI в., отразившемся в целом ряде памятников, включая ПВЛ). Первый новгородский свод, соединивший киевский материал с местным, может быть датирован 90-ми гг. XI в. или 10-ми гг. XII в. (Т. В. Гимон). С сер. 10-х гг. XII в. в Новгороде начали систематически, из года в год вести летопись, пополнявшуюся до XV в. (ее оригинал до нас не дошел, но к ней восходят оба извода Новгородской I летописи, а также летописи новгородско-софийской группы). Лингвистический анализ памятников новгородского Л. выявил моменты смены пополнявших эту летопись авторов (Гиппиус). Эти моменты в большинстве случаев совпадают со сменами новгородских (архи)епископов, что позволяет говорить о данном памятнике как о новгородской владычной летописи (впрочем, не исключено, что первое время, в 1115-1132, патроном летописца был князь). Весьма вероятно, что летописцем архиеп. Нифонта (статьи 1132-1156 гг.) был иером. Кирик, а летописцем свт. Новгородского Иоанна (Илии) (статьи 1164-1186 гг.), отредактировавшим начальную часть летописи,- свящ. Герман Воята. Пример пономаря Тимофея (XIII в.) показывает, что один человек, будучи клириком приходской церкви Новгорода, мог заниматься перепиской богослужебных книг на заказ и одновременно исполнять обязанности архиепископского секретаря, пополняя летопись и составляя официальные документы. Новгородское Л. XII-XIV вв. отличается лаконичностью, вниманием к местным, городским делам (внутренние конфликты, смены посадников и тысяцких, пожары, строительство церквей и др.), а также к природным явлениям. Л. XIII в. более пространное и лит. обработанное, чем Л. XII и XIV вв. Со 2-й четв. XIV в. (Л. свт. Василия Калики) новгородская владычная летопись начинает чаще интересоваться событиями за пределами Новгородской земли. Высказывались гипотезы о том, что Л. велось в Новгороде не только в соборном храме Св. Софии, но и в др. церквах и мон-рях Новгорода и его окрестностей. Однако имеется только 2 примера. Во-первых, это Синодальный список Новгородской I летописи, представляющий собой копию владычной летописи, сделанную для Юрьева новгородского мужского монастыря ок. 1234 г., пополненную по той же владычной летописи ок. 1330 г., а в 1330-1352 гг. получившую ряд приписок разными почерками о текущих событиях. Во-вторых, записи в рукописи Студийского устава кон. XII в. (ГИМ. Син. 330), которые представляют собой выписки из владычной летописи, касающиеся Благовещенского на Мячине монастыря. Т. о., в обоих случаях перед нами не самостоятельные летописи, а копия владычной летописи и выписки из нее, сделанные для нужд конкретных монастырей.

С XIII в. летописные записи стали делать в Пскове. В XIV в. псковское Л. приобрело более регулярный характер. По содержанию псковские летописи сходны с новгородскими: их отличают деловой стиль, интерес к городским событиям, строительству, природным явлениям, а также к взаимоотношениям Пскова с Ливонским орденом, Новгородом и Литвой. Центром Л. был Троицкий собор. Материалы псковского Л. XIII-XIV вв. сохранились в переработанном виде: в составе псковских сводов с сер. XV в., а также в т. н. новгородско-софийских летописях.

Л. Сев.-Вост. Руси началось в сер. XII в. и отразилось в Лаврентьевской, Радзивиловской, Московско-Академической летописях, Летописце Переяславля-Суздальского, Московском своде кон. XV в. и др. Местом ведения летописи в XII-XIII вв. были Владимир и/или Ростов. Традиционно патронами Л. считаются вел. князья Владимирские, однако в последние годы получен ряд данных о связи Л. с Ростовской епископской кафедрой. Тем не менее северо-вост. Л. отличается от новгородского особым вниманием к деятельности князей, а не к жизни одного из городов. К нач. XIII в. относится составление Владимирского великокняжеского свода, иллюстрации которого предположительно были использованы художниками Радзивиловской летописи. С кон. XIII в. Л. начинается в Твери (отразилось также в заключительных статьях Лаврентьевской летописи), а с XIV в.- в Москве (дошло гл. обр. в Троицкой летописи).

Л. XV в.

Для этого времени характерны объединительные тенденции в рус. княжествах и соответственно обострившаяся политическая и идеологическая борьба, которая провоцировала более частый пересмотр летописных текстов, особенно в Москве и Новгороде, что также способствовало составлению общерус. сводов (т. е. таких, к-рые не ограничивали внимание историей какой-то одной земли, подобно большинству памятников XII-XIV вв.). Кроме того, это время становления книжной культуры в новых монастырях-землевладельцах (Троице-Сергиевом (см. Троице-Сергиева лавра), Кирилловом Белозерском в честь Успения Пресв. Богородицы мужском монастыре и др.), что также сказалось на развитии Л. Наконец, в XV в. в широкое употребление вошел более дешевый, нежели пергамен, материал для письма — бумага, что облегчило составление новых летописных текстов.

Общерусский митрополичий свод нач. XV в., составленный в Москве и доведенный до 1408 г., отразился в Троицкой летописи. В этом своде были использованы летописные материалы из Москвы, Твери, Новгорода, Суздаля, Ростова и др. Особое внимание в своде уделялось митр. Киевскому свт. Киприану, вскоре после смерти которого (1406) свод был составлен. Тверская обработка этого свода (или, может быть, его протографа), охватывающая события до 1412 г., отразилась в Симеоновской и Никоновской летописях и в Рогожском летописце.

Особую группу памятников Л. составляют новгородско-софийские летописи: Новгородская Карамзинская (единственный список рубежа XV и XVI вв., РНБ. F.IV.603, имеющий необычную структуру: летописный текст в нем разделен на 2 подборки), Софийская I (представлена старшим и младшим изводами; списки с 60-70-х гг. XV в.) и Новгородская IV (также имеющая старший и младший изводы; списки с 70-х гг. XV в.). Эти летописи отражают сводческую активность в Новгороде, Москве и, возможно, в Троице-Сергиевом мон-ре в 1-й пол. XV в. и по-разному сочетают известия, взятые из новгородского Л., из летописи типа Троицкой, а также из др. источников. В новгородско-софийских летописях впервые появляются обширные повести о Куликовской битве, нашествии хана Тохтамыша, «Слово о житии и преставлении» св. блгв. кн. Московского и Владимирского Димитрия Донского и др. Если в Софийской I летописи доля новгородских известий сравнительно невелика, то в Новгородской Карамзинской она существенно больше, в Новгородской IV — еще значительнее. Существует 2 основные гипотезы относительно того, как соотносятся между собой новгородско-софийские летописи. Согласно первой, в их основе лежит т. н. Новгородско-Софийский свод (ученые датируют его временем от 10-х гг. XV в. до 1448 г.), к-рый впосл. по-разному редактировали в Новгороде и Москве (Шахматов, Я. С. Лурье, М. А. Шибаев). Согласно др. гипотезе, соотношение новгородско-софийских летописей объясняется сложнее, и, в частности, постепенное сложение этих текстов отражают 2 подборки Новгородской Карамзинской летописи, причем в 1-й представлен наиболее ранний этап сводческой работы (Г. М. Прохоров, А. Г. Бобров; при этом Прохоров считает, что новгородско-софийские летописи складывались с кон. XII в., а по более реалистичному взгляду Боброва, история их составления укладывается в 1-ю пол. XV в.). Часть ученых называют одним из этапов сложения новгородско-софийских летописей Московский свод (Полихрон) митр. Киевского свт. Фотия или даже отождествляют его с Новгородско-Софийским сводом (Б. М. Клосс). В любом случае Софийская I летопись представляет московскую ветвь новгородско-софийских летописей (и на ней основано московское Л. 2-й пол. XV в.), а Новгородская IV — новгородскую ветвь, использованную позднее в новгородских и псковских компиляциях.

Ряд памятников отражает московское великокняжеское Л. 2-й пол. XV в., для к-рого реконструируется неск. последовательных этапов переработки. Свод нач. 70-х гг. XV в. (основанный в свою очередь на Софийской I летописи) отразился в Никаноровской, Вологодско-Пермской летописях, Летописи Лавровского и Музейском летописце (по Лурье); свод 1477 г.- в «Летописце русском от 72-х язык» (в Лихачёвском, Прилуцком и Уваровском списках). Свод 1479 г. сохранился в почти неизменном виде в Архивском списке кон. XVII-XVIII в. и Эрмитажном списке XVIII в., в несколько переработанном виде — в Уваровском списке XVI в.; в лит-ре называется также «Московский свод кон. XV в.». Свод 1479 г. отличается от предшествующего Л. более светским характером содержания, значительным объемом дополнительно привлеченных источников (владимиро-суздальских, южнорусского). Составитель этого свода в изложении событий прошлого целенаправленно изменял текст источников в промосковском духе. В 80-90-х гг. XV в. московское великокняжеское Л. продолжалось. Его материалы за эти годы отразились в ряде памятников: в тексте Уваровского списка за 1479-1493 гг., в неопубликованном Лихачёвском списке «Летописца русского от 72-х язык» (Арх. СПбИИ РАН. Кол. 238 (Н. П. Лихачёва). № 365), в Погодинском и Мазуринском видах Сокращенных сводов, в Симеоновской летописи (последняя представляет собой свод рубежа XV и XVI вв.), а также в Воскресенской летописи и др. сводах XVI в.

Московское Л. 2-й пол. XV в. не сводится, по-видимому, к официальным памятникам. Так, «частной» летописью (по С. Н. Кистерёву) являлся один из источников свода 1518 г.,- общего протографа Софийской II и Львовской летописей,- к-рый ученые связывают с клиром одной из кремлевских церквей.

Л. в XV в. развивалось и в др. центрах, причем некоторые летописи характеризует независимая политическая позиция, отличавшаяся, скажем, от взгляда великокняжеских летописцев. Примером может служить Л. Ростова, по-прежнему связанное с Ростовской кафедрой. До 1419 г. ростовское Л. отразилось в Московско-Академической летописи. Согласно О. Л. Новиковой, текст этой летописи за 1413-1419 гг. составлен уже в Москве, в резиденции ростовского владыки в Дорогомилове. К этому же памятнику восходит «Летописец русский» кон. XV в., опубликованный Насоновым по спискам ГИМ. Син. 941 и РГБ. Муз. 3841. Ростовский свод 1489 г. составил основу Типографской летописи. В этом своде обнаруживается независимая от великокняжеской власти позиция по ряду вопросов (напр., летописец осуждает репрессии в присоединенных к Москве Новгороде и Твери).

В Ермолинской летописи (доходящей до 1481 г. с приписками за 1485-1488 гг.), а также в Устюжской и Сокращенных сводах отразился (по гипотезе Лурье) летописный свод 70-х гг. XV в., составленный в Кирилловом Белозерском мон-ре и тоже отличавшийся независимым взглядом на ряд событий. В статьях 1462-1472 гг. Ермолинской летописи присутствуют известия о деятельности архитектора и строителя В. Д. Ермолина. С Кирилловым Белозерским мон-рем связывается и младший извод Софийской I летописи (60-е гг. XV в.). В составе одного из сборников известного кирилло-белозерского книжника 2-й пол. XV в. мон. Евфросина (ныне в 2 кодексах: РНБ. Кир.-Бел. 22/1099; РНБ. Погод. 1554) известен краткий «Русский летописец», к-рый нек-рые исследователи атрибутируют самому Ефросину.

В Твери Л. продолжалось до утраты независимости в 1485 г. (последовательный ряд тверских известий до этого времени сохранился в составе Тверского сборника). Л. Вологды с 70-х гг. XV в. отразилось в Вологодско-Пермской летописи. Летописные записи, делавшиеся в кон. XIV-XV в. в Вел. Устюге отразились в Устюжской (Архангелогородской) летописи. Из состава Коми-Вымской летописи (80-е гг. XVI в.) вычленяется серия известий, восходящих к пермской владычной летописи, ведшейся в Усть-Выми в кон. XIV-XV в. (вероятно, также послужила источником Вологодско-Пермской летописи).