Какъ писать въ старой орѳографіи?

Подготовил Евгений Шаульский

Что такое старая (дореформенная, дореволюционная) орфография?

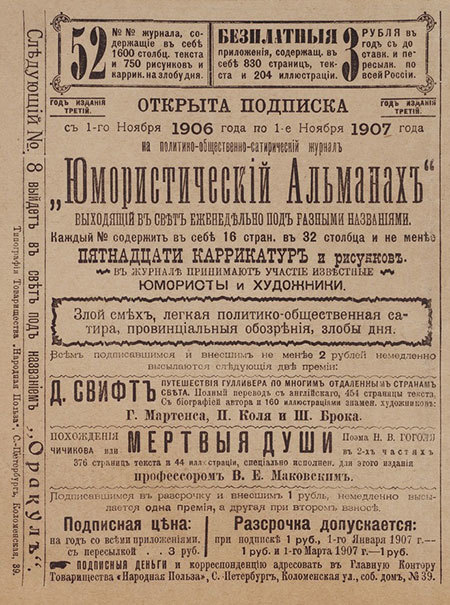

Это орфография русского языка, бывшая в употреблении с петровских времен до реформы правописания 1917–1918 годов. За эти 200 лет она, конечно, тоже менялась, и мы будем говорить о правописании конца XIX — начала ХХ века — в том состоянии, в котором его застала последняя реформа.

Чем старая орфография отличается от современной?

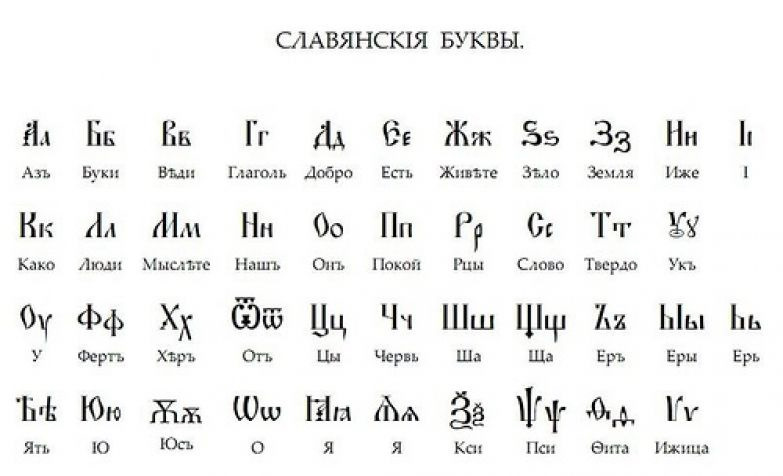

В русском алфавите до реформы 1917–1918 годов было больше букв, чем сейчас. Помимо 33 нынешних букв, в азбуке имелись i («и десятеричное», читается как «и»), ѣ (ять, читается как «е», в курсивном начертании выглядит как ѣ), ѳ (фита, читается как «ф») и ѵ (ижица, читается как «и»). Кроме того, гораздо более широко использовалась буква «ъ» (ер, твердый знак). Большинство отличий дореформенной орфографии от нынешней имеют отношение к использованию этих букв, но есть и ряд других, например использование иных окончаний в некоторых падежах и числах.

Как употреблять ъ (ер, твердый знак)?

Это самое легкое правило. В дореформенном правописании твердый знак (он же ер) пишется в конце всякого слова, оканчивающегося на согласную: столъ, телефонъ, Санктъ-Петербургъ. Это касается и слов с шипящими согласными в конце: мячъ, ужъ замужъ невтерпежъ. Исключение — слова, оканчивающиеся на «и краткое»: й считался гласной. В тех словах, где мы сейчас пишем на конце мягкий знак, в дореформенной орфографии тоже нужен он: олень, мышь, сидишь.

Как употреблять i («и десятеричное»)?

Это тоже очень просто. Его нужно писать на месте нынешнего и, если сразу после него идет другая гласная буква (в том числе — по дореволюционным правилам — й): линія, другіе, пріѣхалъ, синій. Единственное слово, где написание і не подчиняется этому правилу, — это міръ в значении «земля, Вселенная». Таким образом, в дореформенном правописании существовало противопоставление слов миръ (отсутствие войны) и міръ (Вселенная), которое исчезло вместе с упразднением «и десятеричного».

Как употреблять ѳ (фиту)?

Буква «фита» использовалась в ограниченном списке слов греческого происхождения (причем этот список с течением времени сокращался) на месте нынешнего ф — в тех местах, где в греческом была буква «тета» (θ): Аѳины, акаѳистъ, Тимоѳей, Ѳома, риѳма и др. Вот список слов с фитой:

Имена собственные: Агаѳья, Анѳимъ, Аѳанасій, Аѳина, Варѳоломей, Голіаѳъ, Евѳимій, Марѳа, Матѳей, Меѳодій, Наѳанаилъ, Парѳенонъ, Пиѳагоръ, Руѳь, Саваоѳъ, Тимоѳей, Эсѳирь, Іудиѳь, Ѳаддей, Ѳекла, Ѳемида, Ѳемистоклъ, Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя), Ѳеодосій (Ѳедосій), Ѳеодосія, Ѳеодотъ (Ѳедотъ), Ѳеофанъ (но Фофанъ), Ѳеофилъ, Ѳерапонтъ, Ѳома, Ѳоминична.

Географические названия: Аѳины, Аѳонъ, Виѳанія, Виѳезда, Виѳинія, Виѳлеемъ, Виѳсаида, Геѳсиманія, Голгоѳа, Карѳагенъ, Коринѳъ, Мараѳонъ, Парѳія, Парѳенонъ, Эѳіопія, Ѳаворъ, Ѳеодосія, Ѳермофилы, Ѳессалія, Ѳессалоники, Ѳивы, Ѳракія.

Народы (и жители городов): коринѳяне, парѳяне, скиѳы, эѳіопы, ѳиване.

Имена нарицательные: анаѳема, акаѳистъ, апоѳеозъ, апоѳегма, ариѳметика, диѳирамбъ, еѳимоны, каѳолическій (но католическій), каѳедра, каѳизма, киѳара, левіаѳанъ, логариѳмъ, мараѳонъ, миѳъ, миѳологія, моноѳелитство, орѳографія, орѳоэпія, паѳосъ (страсть, но Пафосъ — остров), риѳма, эѳиръ, ѳиміамъ, ѳита.

Когда писать ѵ (ижицу)?

Почти никогда. Ижица сохранилась только в слове мѵро (миро — церковный елей) и в некоторых других церковных терминах: ѵподіаконъ, ѵпостась и др. Эта буква также греческого происхождения, соответствует греческой букве «ипсилон».

Что надо знать про окончания?

Прилагательные в мужском и среднем роде, имеющие в форме именительного падежа единственного числа окончания -ый, -ій, в родительном падеже оканчиваются на -аго, -яго.

«А бобренокъ сидитъ, глаза на всѣхъ таращитъ. Не понимаетъ ничего. Дядя Ѳедоръ ему молока далъ кипяченаго» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Вотъ онъ [шарикъ] пролетѣлъ послѣдній этажъ большущаго дома, и кто-то высунулся изъ окна и махалъ ему вслѣдъ, а онъ еще выше и немножко вбокъ, выше антеннъ и голубей, и сталъ совсѣмъ маленькій…» («Денискины разсказы»).

Прилагательные в женском и среднем роде во множественном числе оканчиваются на ‑ыя, -ія (а не -ые, -ие, как сейчас). Местоимение третьего лица женского рода она в родительном падеже имеет форму ея, в отличие от винительного её (сейчас везде её).

«Ну и что? — говоритъ Шарикъ. — Необязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такія спеціальныя коровы для котовъ. Козы называются» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«А деньги я вамъ высылаю — сто рублей. Если у васъ останутся лишнія, пришлите обратно» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Въ то время у мамы былъ отпускъ, и мы гостили у ея родныхъ, въ одномъ большомъ колхозѣ» («Денискины разсказы»).

Что надо знать про приставки?

В приставках, оканчивающихся на согласную з (из-, воз-, раз-), она сохраняется перед последующим с: разсказъ, возсіялъ, изсякъ. В приставках без- и чрез-/через- конечное з сохраняется всегда: безполезный, черезчуръ.

Самое сложное: как писать ять?

Правила употребления буквы «ять» так просто, увы, не опишешь. Именно ять создавал большое количество проблем дореволюционным гимназистам, которым приходилось заучивать длинные списки слов с этой буквой (примерно так же, как нынешние школьники учат «словарные слова»). Широко известно мнемоническое стихотворение «Бѣлый бѣдный блѣдный бѣсъ», хотя оно было не единственным в своем роде. Все дело в том, что написания с ятем в основном подчинялись этимологическому принципу: в более ранний период истории русского языка букве «ять» соответствовал отдельный звук (средний между [и] и [э]), который позднее в большинстве диалектов слился в произношении со звуком [э]. Различие же на письме сохранялось еще несколько столетий, пока в ходе реформы 1917–1918 годов ять не был повсеместно заменен на букву «е» (за некоторыми исключениями, о которых ниже).

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ

И за горькій тотъ обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять —

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъ зѣницы,

Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ

Ночью каждый человѣкъ…

Вѣтеръ вѣтки поломалъ,

Нѣмецъ вѣники связалъ,

Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,

За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,

Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,

Дѣлитъ области ихъ Бугъ,

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?

Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?

Надо мирно споръ рѣшить

И другъ друга убѣдить…

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,

Надъ увѣчнымъ издѣваться…

Что же делать нынешнему любителю дореформенной орфографии, желающему постичь все тонкости правописания ятя? Нужно ли идти по следам гимназистов Российской империи и учить наизусть стихи про бедного беса? К счастью, все не так безнадежно. Есть ряд закономерностей, которые в совокупности охватывают значительную часть случаев написания ятя — соответственно, их соблюдение позволит избежать самых распространенных ошибок. Рассмотрим эти закономерности поподробнее: сперва опишем случаи, где ятя не может быть, а затем — написания, где ять быть должен.

Во-первых, ять не пишется на месте того е, которое чередуется с нулем звука (то есть с пропуском гласной): левъ (не *лѣвъ), ср. льва; ясенъ (не *ясѣнъ), ср. ясный и т. д.

Во-вторых, ять не пишется на месте е, которое сейчас чередуется с ё, а также на месте самого ё: весна (не *вѣсна), ср. вёсны; медовый, ср. мёдъ; исключения: звѣзда (ср. звёзды), гнѣздо (ср. гнёзда) и некоторые другие.

В-третьих, ять не пишется в полногласных сочетаниях -ере-, -еле- и в неполногласных сочетаниях -ре- и -ле- между согласными: дерево, берегъ, пелена, время, древо, привлечь (исключение: плѣнъ). Также, как правило, не пишется ять в сочетании -ер- перед согласным: верхъ, первый, держать и т. п.

В-четвертых, ять не пишется в корнях слов явно иноязычного (неславянского) происхождения, в том числе собственных именах: газета, телефонъ, анекдотъ, адресъ, Меѳодій и т. д.

Что касается написаний, где ять должен быть, назовем два основных правила.

Первое, наиболее общее правило: если в слове сейчас пишется е перед твердым согласным и оно не чередуется с нулем звука или с ё, с весьма большой вероятностью на месте этого е в дореформенной орфографии нужно писать ять. Примеры: тѣло, орѣхъ, рѣдкій, пѣна, мѣсто, лѣсъ, мѣдный, дѣло, ѣхать, ѣда и многие другие. Важно учитывать упомянутые выше ограничения, связанные с полногласием, неполногласием, заимствованными словами и т. д.

Второе правило: ять пишется на месте нынешнего е в большинстве грамматических морфем:

— в падежных окончаниях косвенных падежей существительных и местоимений: на столѣ, къ сестрѣ, въ рукѣ, мнѣ, тебѣ, себѣ, чѣмъ, съ кѣмъ, всѣ, всѣми, всѣхъ (косвенные падежи — все, кроме именительного и винительного, в этих двух падежах ять не пишется: утонулъ въ морѣ — предложный, поѣхали на море — винительный);

— в суффиксах превосходной и сравнительной степени прилагательных и наречий -ѣе (-ѣй) и -ѣйш-: быстрѣе, сильнѣе, быстрѣйшій, сильнѣйшій;

— в основообразующем суффиксе глаголов на -ѣть и образованных от них существительных: имѣть, сидѣть, смотрѣть, имѣлъ, сидѣлъ, смотрѣлъ, имѣніе, покраснѣніе и т. п. (в существительных на -еніе, образованных от других глаголов, нужно писать е: сомненіе — ср. сомневаться; чтеніе — ср. читать);

— на конце большинства предлогов и наречий: вмѣстѣ, кромѣ, возлѣ, послѣ, налегкѣ, вездѣ, гдѣ, внѣ;

— в приставке нѣ-, имеющей значение неопределенности: нѣкто, нѣчто, нѣкий, нѣкоторый, нѣсколько, нѣкогда (когда-то). При этом отрицательная приставка и частица пишется с «е»: негдѣ, не за что, не съ кѣмъ, некогда (нет времени).

Наконец, есть два случая, где ять в окончании нужно писать на месте нынешнего и: онѣ и однѣ — «они» и «одни» по отношению к существительным женского рода, а в случае с однѣ — и в косвенных падежах: однѣхъ, однѣмъ, однѣми.

«Ну что же. Пусть будетъ пуделемъ. Комнатныя собаки тоже нужны, хоть онѣ и безполезныя» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Посмотри, что твой Шарикъ намъ устраиваетъ. Придется теперь новый столъ покупать. Хорошо еще, что я со стола всю посуду убралъ. Остались бы мы безъ тарелокъ! Съ однѣми вилками («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

Кроме того, в нелегкой борьбе с правилами употребления ятя может помочь знание других славянских языков. Так, очень часто на месте ятя в соответствующем польском слове будет написано ia (wiatr — вѣтеръ, miasto — мѣсто), а в украинском — і (діло — дѣло, місто — мѣсто).

Как мы уже сказали выше, следование этим правилам убережет от ошибок в большинстве случаев. Однако, учитывая, что в правилах употребления ятя множество нюансов, исключений, исключений из исключений, никогда не помешает проверить по справочнику написание, если вы в нем сомневаетесь. Авторитетный дореволюционный справочник — «Русское правописание» Якова Грота, удобный современный онлайн-словарь — www.dorev.ru.

А нет ли чего попроще?

Есть. Вот сайт «Славеница», на котором можно перевести большинство слов в старую орфографию автоматически.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Страница с буквой Д из «Азбуки в картинках» А. Н. Бенуа (1904)

Русская дореформенная орфография (часто дореволюционная орфография) — орфография русского языка, действовавшая до её реформы в 1918 году и сохранявшаяся позже в эмигрантских изданиях. Началом русской дореформенной орфографии можно считать введение гражданского шрифта при Петре I.

Единой общепризнанной нормы дореформенной орфографии (подобной советскому своду 1956 года) не существовало. Правописание последних примерно 50 лет перед революцией 1917 года (1870-е—1910-е годы) было нормировано в большей степени, чем орфография первой трети XIX века и особенно XVIII века. Наиболее авторитетные (хотя и не полностью соблюдавшиеся в выходившей тогда печати) пособия и своды правил по русской дореформенной орфографии связаны с именем академика Якова Карловича Грота. Они относятся именно к последнему стабильному 50-летию существования дореформенной орфографии.

Содержание

- 1 Отличия дореволюционной орфографии от современной

- 1.1 Алфавит

- 1.2 Произношение упразднённых букв

- 1.3 Правила употребления упразднённых букв

- 1.3.1 Буква І

- 1.3.2 Буква Ъ

- 1.3.3 Буква Ѣ

- 1.3.4 Буква Ѳ

- 1.3.5 Буква Ѵ

- 1.4 Орфография отдельных морфем (приставок, падежных окончаний)

- 1.5 Тонкости орфографии

- 1.5.1 Написание и произношение

- 1.5.2 Сокращения слов

- 1.5.3 Надстрочные знаки

- 1.5.4 Пунктуация

- 2 Изменения в орфографии на протяжении XVIII—XX веков

- 2.1 XVIII—начало XIX века

- 2.2 Середина XIX века

- 2.3 Начало XX века

- 3 Выход из употребления

- 4 Старая орфография в современной России

- 4.1 Возможность создавать тексты и работать с ними по правилам старой орфографии

- 4.2 Компьютерные шрифты

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Литература

- 8 Ссылки

Отличия дореволюционной орфографии от современной

Алфавит

До революции русский алфавит насчитывал 35[1][2][3], а не 33 буквы, как сейчас.

| А а | Б б | В в | Г г | Д д | Е е | Ж ж |

| З з | И и | І і | К к | Л л | М м | Н н |

| О о | П п | Р р | С с | Т т | У у | Ф ф |

| Х х | Ц ц | Ч ч | Ш ш | Щ щ | Ъ ъ | Ы ы |

| Ь ь | Ѣ ѣ | Э э | Ю ю | Я я | Ѳ ѳ | Ѵ ѵ |

Названия букв русского дореформенного алфавита (написание современное): аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, и десятери́чное, како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, цы, червь, ша, ща, ер, еры́, ерь, ять, э, ю, я, фита́, и́жица.

Как видно, в алфавит входили 4 упразднённые буквы i, ѣ, ѳ, ѵ, но не было букв ё и й. Интересно, что буква ѵ не была официально упразднена, в декрете о реформе орфографии о ней нет упоминания.

«Написания» ё и й лишь формально не входили в алфавит,[4] но употреблялись точно так же, как и сейчас. «Написание» й называлось «и съ краткой».

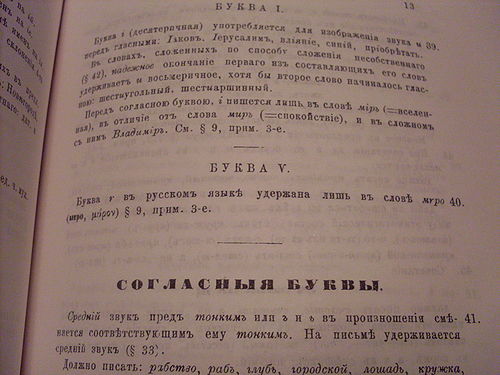

Страница 13 Орфографического указателя из книги «Русская и церковно-славянская этимология. Для средних учебных заведений / Сост. Л. Поливанов, (6-е изд.) — М.: тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1879». Из текста явствует, что буква ижица официально употреблялась лишь в слове миро. Данная буква использовалась только для передачи гласного звука [и]

Произношение упразднённых букв

- Буква i читалась как «и».

- Буква ѣ читалась как «е».

- Буква ѳ читалась как «ф».

- Буква ѵ читалась как «и»[5][6].

- Буква ъ на конце слов не читалась.

Таким образом, для звука [ф] имелось две буквы — ф и ѳ, для звукосочетания [‘э] также имелось две буквы — е и ѣ, а для звука [и] — три буквы — и, і и ѵ.

Правила употребления упразднённых букв

Буква І

Употреблялась перед гласными (в том числе и перед «е» («ё»), «ѣ», «ю», «я») и перед «й» (которая считалась гласной), а также в слове «міръ» со значением «вселенная», для отличия от слова «миръ» — покой, тишина. Согласно народной этимологии так же писали «Владиміръ», однако академиком Гротом предписывалось писать «Владимиръ». Исключения составляли только сложные слова, первая часть которых оканчивалась на «и»: «пятиаршинный», «семиэтажный», «восьмиугольникъ», «наиужаснѣйшій»[3], «ниоткуда» и т. п.

Буква Ъ

Писалась на конце слов после согласных (включая мягкие — врачъ, плющъ и т. п., но исключая «й», которая считалась гласной — май, вой и т. п.) и не читалась (в противоположность ь на конце слов, который смягчает согласные звуки), а также в некоторых случаях после приставок перед нейотированными гласными и и, например, в слове отъэкзаменовать. Встречается в слове сверхъчувственный. В слове съузить Грот предписывал ъ не употреблять. При написании слов через дефис — в привычных общеупотребительных словах ъ сохранялся: изъ-за, контръ-адмиралъ, а при написании заимствованных названий ъ перед дефисом мог опускаться. (Опускать ъ перед дефисом — это пожелание Грота).

Буква Ѣ

Стихотворения с ѣ

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ

И за горькій тотъ обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять, —

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъ зѣницы,

Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ

Ночью каждый человѣкъ…

Вѣтеръ вѣтки поломалъ,

Нѣмецъ вѣники связалъ,

Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,

За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,

Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,

Дѣлитъ области ихъ Бугъ,

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?

Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?

Надо мирно споръ рѣшить

И другъ друга убѣдить…

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,

Надъ увѣчнымъ издѣваться…

Проф. Н. К. Кульманъ. Методика русскаго языка. — 3-е изд. — СПб.: изданіе Я. Башмакова и Ко, 1914. — С. 182.

Употреблялась в 128 корнях слов русского языка, а также в нескольких суффиксах и окончаниях.

Чтобы было легче выучить список корней с ѣ, были придуманы особые стихи (см. врезку).[7]

Буква Ѳ

Употреблялась в словах, пришедших в русский (или ранее в церковнославянский) напрямую из греческого языка вместо греческой буквы θ (тета). Общеупотребительных слов с этой буквой было немного.

- Имена собственные: Агаѳья, Анѳимъ, Аѳанасій, Аѳина, Варѳоломей, Голіаѳъ, Евѳимій, Марѳа, Матѳей, Меѳодій, Наѳанаилъ, Парѳенонъ, Пиѳагоръ, Руѳь, Саваоѳъ, Тимоѳей, Эсѳирь, Іудиѳь, Ѳаддей, Ѳекла, Ѳемида, Ѳемистоклъ, Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя), Ѳеодосій (Ѳедосій), Ѳеодосія, Ѳеодотъ (Ѳедотъ), Ѳеофанъ (но Фофанъ), Ѳеофилъ, Ѳерапонтъ, Ѳома, Ѳоминична.

- Географические названия: Аѳины, Аѳонъ, Виѳанія, Виѳезда, Виѳинія, Виѳлеемъ, Виѳсаида, Геѳсиманія, Голгоѳа, Карѳагенъ, Коринѳъ, Мараѳонъ, Парѳія, Парѳенонъ, Эѳіопія, Ѳаворъ, Ѳеодосія, Ѳермофилы, Ѳессалія, Ѳессалоники, Ѳивы, Ѳракія.

- Народы (и жители городов): коринѳяне, парѳяне, скиѳы, эѳіопы, ѳиване.

- Имена нарицательные: анаѳема, акаѳистъ, апоѳеозъ, апоѳегма, ариѳметика, диѳирамбъ, еѳимоны, каѳолическій (но католическій), каѳедра, каѳизма, киѳара, левіаѳанъ, логариѳмъ, мараѳонъ, миѳъ, миѳологія, моноѳелитство, орѳографія, орѳоэпія, паѳосъ (страсть, но Пафосъ — остров), риѳма, эѳиръ, ѳиміамъ, ѳита.

- Ряд редких имён собственных также писали через фиту. Это более ста имён собственных из Ветхого Завета (в этих случаях фита соответствует[источник не указан 659 дней] еврейской букве тав — ת), например: Аштероѳъ-Карнаимъ Быт.14:5. Редкие греческие и еврейские названия: Ельовѳерополь — древний город (руины) в Южной Палестине на дороге между Иерусалимом и Газой[8]. Людям, не занимающимся изучением географии и истории Греции, а также библейских мест, редкие слова с буквой ѳ, которые здесь не приведены, могут никогда и не встретиться.

Буква Ѵ

Употреблялась в слове мѵ́ро для его отличия от слов миръ и міръ, а также, по традиции, ещё в нескольких словах греческого происхождения вместо буквы ипсилон (как и мѵро, это, в основном, слова, относящиеся к церкви).

- К началу XX века это: ѵпакои, ѵподіаконъ, ѵпостась, полѵелей, сѵмволъ (только в смысле символа веры), сѵнодъ (хотя в словарях — синодъ). Производные слова от сѵмволъ и сѵнодъ к началу XX века не удержали ѵ: символическій, синодальный, синодскій, синодическій. В текстах на церковнославянском языке гражданской печати (например, в молитвословах) круг слов, пишущихся через ижицу, был шире — ѵссопъ, Мѵры Лѵкійскіе (вместо иссопъ, Мѵры Ликійскія).

Орфография отдельных морфем (приставок, падежных окончаний)

- Приставки, оканчивающиеся на -з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-) перед последующей с сохраняли з: разсказъ, разсуждать, возсоединить. Приставки без-, через-, чрез- всегда имели на конце -з: безполезный, безкровный, безтактный, безсонница; черезчуръ, чрезполосица.

- В том случае, если прилагательное, местоимение, причастие или числительное в начальной форме оканчивалось на -ый, —ій (каждый, синій, бывшій, горькій, самый), то в родительном и винительном падежах мужского и среднего рода оно имело окончание -аго, -яго: каждаго, синяго, бывшаго, горькаго, самаго. Например: «яблоки самаго лучшаго сорта».

- В противном случае писалось окончание —ого: земляной, этотъ, самъ — земляного, этого, самого. Например: «я видѣлъ недавно самого царя».

- Окончание творительного падежа III склонения имело два орфографических варианта (в ряде случаев, возможно, отражавших произношение) — основное -ію и его вариант -ью.

- В учебнике начала XX века (1915 год) можем видеть формы костію, тростію.

- В учебнике 1879 года[9] представлен только один вариант -ью. (Хотя в самом тексте учебника встречаются слова и на -ію). В книгах встречаются вперемешку и те, и эти формы.

- В женском и среднем роде вместо окончаний -ые, -ие употреблялись окончания -ыя, -ія: русскія пѣсни, новыя кресла. Окончания -ые, -іе употреблялись со словами мужского рода: новые столы, хорошіе дома. При перечислении слов женского и среднего рода употреблялось окончание -ыя, -ія: новыя пѣсни, кресла и мечты. Для обозначения совокупностей, в которых участвовали существительные мужского рода, употреблялось окончание -ые, -ie: новые журналы, книги и изданія.

- Как находить род существительных pluralia tantum (только множественного числа, например: ножницы, ворота, сумерки), см.: Ять в дореформенной русской орфографии#ѣ на месте нынешней «и».

- В женском роде вместо «они» писали (в ряде случаев и произносили) «онѣ». (В прочих родах — «они»).

- В женском роде также употреблялись слова «однѣ», «однѣхъ», «однѣмъ», «однѣми». (В прочих родах — «одни», «однихъ», «однимъ», «одними»).

- Местоимение «её (неё)» в родительном падеже писалось (а в стихах могло и произноситься) как «ея (нея)», но «её (неё)» в винительном падеже: Онъ взялъ ея книгу и отдалъ её ей, Ея Императорское Величество, ея печальныя деревни.

- Правила переноса слов были немного сложнее, чем современные:[10]

- не допускалось дробление приставок (раз-вязать, а не ра-звязать).

- суффиксы -ств- и -ск- писались нераздельно.

- сочетания -бл-, -пл-, -вл-, -фл-, -мл-, -жд-, представляющие изменения губных и зубных д, не разделялись (лю-блю, тер-плю, кро-вля, зе-мля, жа-жду, насла-жденіе).

- сочетание -кс- в иностранных словах не разделялось (Але-ксандръ, синта-ксисъ).

- Когда согласная отделена буквой ь от следующей согласной, то этой последней начинается новый слог: день-ги, дѣть-ми, толь-ко, Оль-га.

- Мягкая гласная, отделенная буквой ь от предшествующей согласной, составляет с ней один слог: крестья-нинъ, се-мьянинъ, пла-тьемъ.

- Относительно сложных слов. При переносе слов сложных нужно сообразоваться с их составом: вос-токъ, вы-звать, со-всѣмъ, не-сносный, со-зданъ, без-дна, земле-трясеніе.

- В учебнике 1879 года имеются также следующие указания:

Иностранныя слова переносятся по правиламъ грамматики того языка, изъ котораго заимствованы, если это не противорѣчитъ просодическому дѣленію нашего: Шлаг-баумъ, а не шлагба-умъ; Луа-ра, а не Лу-ара (ибо au и oi въ словахъ Schlagbaum, Loire — дифтонги); кат-ехизисъ (κατ-ήχησις), миз-антропъ (μισ-άνθρωπος): а не мо-нархъ, Еван-геліе, катихи-зисъ, ми-зан-тропъ.

Примечание: Просодическое деление слов — это деление по слогам, в отличие от этимологического деления слов — деления его по этимологии на составные части — приставки, корни, суффиксы.

При просодическом делении слов подразумевается, что согласная, стоящая между двумя гласными, отходит к следующему слогу, например, «мо-нархъ».

Тонкости орфографии

Написание и произношение

Сочетание букв ъи произносилось как [ы]. (В начале XX века перестало употребляться, но встречается в книгах, изданных ранее). Сочетание букв іе иногда произносилось как [je] = е: Іегова, Іерусалимъ ([jерусалим] и [иjерусалим]), Іеменъ, іена. Сочетание букв іо иногда произносилось как [jo] = ё, йо: іотъ, маіоръ, раіонъ. Сочетание букв іу иногда произносилось как ю: Іудиѳь, Іуліанъ (но Іуда — Иуда). Указанные сочетания гласных с буквой i встречаются по большей части в начале слов.[11] Различие в произношении до революции и сейчас — заметно только в двух случаях — Іегова и Іерусалимъ (впрочем, последнее слово могло произноситься так же, как и сейчас). Примечание: в современном русском языке в слове иена первые две гласные также произносятся как [је].

Сокращения слов

При сокращении слов обязательно ставились точки: С. с. — статскій совѣтникъ, д. с. с. — дѣйствительный статскій совѣтникъ, т. с. — тайный совѣтникъ, д. т. с. — дѣйствительный тайный совѣтникъ[12] М. В. Д. — Министерство внутреннихъ дѣлъ, Учен. Ком. — Ученый комитетъ, Мин. Нар. Пр. — Министерство народнаго просвѣщенія, Акц. Общ. — акціонерное общество.

Надстрочные знаки

Над словом «что» было принято ставить ударение, различая типы слов. Ударением обозначается местоимение «что́» в именительном или винительном падеже для отличия от сходного с ним союза «что»[13]: — Ты знаешь, что́ тебѣ полезно. Ты знаешь, что тебѣ полезно ученіе.

Пунктуация

В конце заголовков ставились точки. С заглавной буквы писались официальные российские титулы Императорского Дома, а также обращения (титулования): «Государь Императоръ», «Медаль въ память коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ», «Высочайше утверждено», «Ваше Императорское Величество», «Ваше благородіе» (в официальных документах нередко все буквы слов, обозначающих Императора, включая местоимения, набирались капителью). Титулы церковные (архиереев) в нецерковных документах и литературе обычно писались со строчной буквы.

- Форма глагола «Быть» в 3-м лице единственного числа писалась через букву «е» — в отличие от глагола «ѣсть» («питаться»). Аналогичное смыслоразличительное значение имело написание пары «всѣ» — «все»: последнее слово означало «всё».

Изменения в орфографии на протяжении XVIII—XX веков

XVIII—начало XIX века

В XVIII — начале XIX века встречалась орфографическая запись окончания -[ъй] в м. р. ед. ч. через -ой, особенно после заднеязычных: то́нкой, ди́кой, вместо то́нкий, ди́кий. Обратное явление, встречающееся в тот же период — церковнославянская запись ударного окончания -ый вместо -ой: вторы́й, шесты́й, седьмы́й, лесны́й — имело соответствие в произношении.

1847 год: «роздѣ́лъ, устар., то же, что раздѣ́лъ»; «роздѣ́льный, устар., то же, что раздѣ́льный»; «розмѣ́нный, устар. то же, что размѣ́нный»[14]. Позже (во второй половине XIX века) в трудах Грота и во всех учебниках указывается, что приставка роз- пишется через «о» только, если на неё падает ударение. Этот принцип (пример, когда этимологический принцип написания уступил фонетическому) принят и в современной русской орфографии.

Середина XIX века

1860 год: «на стыке приставки и корня принято было писать ъи. Но в словах с корнями играть и искать ъи трансформировалось в ы: сыскать, розыскъ, сыграться, разыграть (вместо съискать, розъискъ, съиграться, разъиграть)»[15].

1879 год: «Пишут ъи: безъискусственный, предъидущій, а не безыскусственный, предыдущий. В словах языка обыденного в таком случае пишут и ы: розыгрышъ, обыскъ»[9].

1882 год: В середине XIX века ещё можно встретить такие формы слов, как рядоваго[16], которые к началу XX века были заменены на рядового.

Начало XX века

В XIX веке можно заметить частое употребление дефиса. В отличие от современной орфографии, дефис употреблялся между словом и частицами бы, ли, же, в сочетании «то-есть». К началу XX века дефис из указанных случаев остался в сочетании «то-есть», сокращение — «т.-е.», ныне то-есть, то есть (Предположительно, в начальный период XIX века дефис употреблялся в ещё больших случаях).

1904 год: «В некоторых случаях (теперь уже редких) сочетание ъи имеет звуковое значение ы: разъигрывать, розъигрышъ (обыкновенно теперь так и пишут: разыгрывать)»[17].

В середине и во второй половине XIX века можно ещё встретить такие написания, как предъидущій, отъименный. Академик Грот призывает заменить их на отыменный, предыдущій. И в начале XX века в учебниках уже не встретишь форм «предъидущій».

1915 год: Вместо ъи пишут ы[18].

Однако не все пожелания Грота закрепились на практике. Так, Грот предписывал писать гигіэна и итти. Но на практике встречались гигіэна и гигіена, итти и идти. (Слово итти как вариант слова идти ещё встречается в словаре Ушакова).

Встречались варианты написания слов со звуком [j]: маіоръ и майоръ, Нью-Іоркъ и Нью-Йоркъ, серіозно и серьёзно и многие другие.

Слов с вариантами написания в дореформенной орфографии было большое количество. Это различия в написании некоторых отдельных слов середины XIX века и начала XX века. А также отличие написания некоторых слов начала XX века от современных.

К началу XX века оставались следующие слова, отличные от современных написанием: идти и итти, галерея и галлерея, корридоръ, нумеръ, оффиціальный. Ныне — идти, галерея, коридор, номер, официальный.

Выход из употребления

Хотя декрет о переходе на реформированную орфографию был издан в декабре 1917 года (с началом действия с 1 января ст. ст. 1918 года), печать и делопроизводство в Советской России смогли перейти на новое правописание, в основном, только в октябре 1918 года (см.: Реформа русской орфографии 1918 года).

На территориях Российской империи, где ещё не была установлена Советская власть, прежнюю орфографию продолжали использовать по разным причинам. Впоследствии, в основных центрах русской белой эмиграции, эта традиция продолжалась вплоть до второй половины 1940-х годов с некоторыми модификациями. Так, в некоторых издательствах и органах печати перестали использовать букву «ъ» на конце слов, а также отказались от фиты и ижицы). В ряде периодических изданий (например, в Парижском журнале «Русская мысль») эта практика продлилась до начала т. н. третьей волны эмиграции из СССР.

Тем временем в СССР дважды осуществлялся крупный проект по переизданию 4-томного Толкового словаря В. И. Даля: в 1935 (5-е издание) и в 1955 году (6-е издание), причём последнее — тиражом 100 тыс. экземпляров. При этом издание 1955 года было не стереотипным повторением (как, например, 4-е издание 1913 года, печатавшееся с готовых матриц 3-го), а представляло собой точное воспроизведение словаря путём повторного набора его второго издания 1880—1882 годов, с исправлением опечаток[19] и с соблюдением дореформенной орфографии.

Официальное издательство Русской православной церкви заграницей продолжает выпускать книги (как переиздания старых, так и новые) в дореформенной орфографии. Например, используются формы на —аго (статья архим. Аверкия «Душевность и духовность» (Мюнхен, 1948), вошедшая в «Закон Божий» изд. 1987 года: «до такой степени грубаго и дикаго», «ему все хочется чего-то большаго»).[20]

При этом употребление апострофа вместо разделительного твёрдого знака вызвано именно введением новой орфографии в 1917—1918 годах. В 1920—1930-е годы (в газетах — до 1950-х) в пределах Советской России и СССР апостроф часто применялся вместо буквы «Ъ» («об’явление» вместо «объявление»). Спорадически такое употребление встречалось (хотя уже вне книг и прессы) и позже, на протяжении всего XX века, а иногда даже в более позднее время. Использование апострофа было следствием распространённой в первые годы Советской власти практики полного изъятия из типографского набора буквы Ъ[21] (заодно с ятем, «i», фитой и ижицей), а также тем, что в некоторых дешёвых моделях пишущих машинок буква Ъ вообще отсутствовала (её, апостроф и все виды кавычек заменял единственный знак «»»)[22]. Сделанные в 1920-е годы рельефные надписи с апострофом «Под’езд 1, Под’езд 2…» в наше время можно видеть над подъездами московского Политехнического музея.

Старая орфография в современной России

Здание Нижегородского областного суда, построено в 1896 году. В 2010 году на фасаде здания восстановлена дореволюционная вывеска «Окружный судъ»

Во время перестройки и в начале 1990-х годов в СССР и России печатались многочисленные репринты дореволюционной (иногда эмигрантской) литературы, изданной по старой орфографии. В Интернете появились (помимо отдельных текстов и собраний публикаций) целые сайты, целиком набранные в старой орфографии.[23][24][25][26]

Элементы дореформенной орфографии используются (нередко с ошибками) в рекламе и на вывесках.

Возможность создавать тексты и работать с ними по правилам старой орфографии

Символы дореформенной кириллицы поддерживаются во второй версии Типографской раскладки Ильи Бирмана

Существуют также сайты, позволяющие производить набор текста в старой орфографии, его распечатку и сохранение.[27]

Компьютерные шрифты

Следующие шрифты поддерживают старую орфографию:

- Свободные

- DejaVu

- GNU Unifont

- Linux Libertine

- Old Standard

- PT Sans

- PT Serif

- Несвободные

- Palatino Linotype

См. также

- Болгарская дореформенная орфография

- Реформа русской орфографии 1918 года

- Орфография русского языка до 1956 года

Примечания

- ↑ Россійская грамматика, сочиненная Императорскою Россійскою Академіею. Изданіе тритье. Въ Санктперербургѣ, Печатано въ типографіи Императорской Россійской Академіи, 1819, с. 2, п. 5 «Буквъ въ Россійскомъ языкѣ, слѣдуя общему употребленію, считается тридцать пять, которыхъ начертаніе и названіе есть слѣдующее…»

- ↑ Практическая русская грамматика, изданная Николаемъ Гречемъ. Второе изданіе, исправленное. Санктпетербург, въ типографіи издателя. 1834. С. 3, п. 8. «Русская азбука имѣетъ тридцать пять слѣдующихъ буквъ…»

- ↑ 1 2 Русское правописаніе / Руководство, составленное по порученію Второго отдѣленія Императорской академіи наукъ академикомъ Я. К. Гротомъ. — Одиннадцатое изданіе. — Санктпетербургъ: Типографія императорской академіи наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12), 1894. — С. 2, п. 2. «Русская азбука состоитъ изъ 35-ти буквъ…»

- ↑ Русское правописание / Руководство, составленное по поручению Второго отделения Императорской академии наук академиком Я. К. Гротом. — 11-е изд. — СПб.: Типография императорской академии наук, 1894. — С. 2. «Русская азбука состоит из 35-ти букв… Буквы и, е получают ещё особое назначение помощию надстрочных знаков (й, ё), при которых они изображают другие звуки и потому в этом виде должны бы также занимать место в азбуке»

- ↑ Я. К. Гротъ. Русское правописаніе. Руководство. 11-е изд., Санктпетербургъ, 1894 г., с. 80 (с. 89 в программе просмотра)

- ↑ Ижица // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ kcmamu: Кстати о ятѣ

- ↑ Житія святыхъ, на русскомъ языкѣ, изложенныя по руководству Четьихъ-Миней Св. Димитрія Ростовскаго съ дополненіями, объясненительными примѣчаніями и изображеніями святыхъ. Книга четвёртая. — М., Синодальная типографія, 1906. — С. 866.

- ↑ 1 2 Русская и церковно-славянская этимология. Для средних учебных заведений / Сост. Л. Поливанов. — М.: тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1879.

- ↑ Смирновский П. Указ. соч. — С. 76.

- ↑ Энциклопедическій словарь. Томъ XL. СПб.: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Статья «I»

- ↑ Общеполезный календарь на 1915 год

- ↑ Русское правописаніе. Указ. соч. — С. 120.

- ↑ Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. Том IV. Санктпетербург. 1847

- ↑ Новые параллельные словари языков русского, французского, немецкого и английского в четырёх частях по словарям Российской Академии, Французской Академии, Аделунга, Гейнзиуса, Джонсона, Спирса, и по другим Лексиконам, составил Филипп Рейф, кавалер Российского Ордена Св. Анны и Баденского Ордена Церингенского Льва. Сочинитель Грамматик Французско-Русской, Немецко-Русской, Английско-Русской и Этимологического Лексикона Русского Языка. Часть первая. — Русский словарь. …Третье издание… Карлсруэ. Лейпциг. Санктпетербург. Париж. 1860. С. LXXXV—LXXXVI

- ↑ Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора. Том четвёртый. Р-Ѵ. СПб.-М.: 1882. С. 498. Статья «ундеръ»

- ↑ Энциклопедическій словарь. Томъ XL. СПб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ (Прачешный пер., № 6), 1904

- ↑ Смирновский П. Указ. соч.

- ↑ Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1, С. VI. — М.: 1955.

- ↑ Закон Божий. Jordanville, USA: 1987. — С. 127.

- ↑ Реформа орфографии 1917—1918 годов упразднила не твёрдый знак как таковой, а лишь его основное употребление — на конце слов. Однако такие тонкости воспринимались с трудом и, по аналогии с ятем, «i», фитой и ижицей, люди часто считали и букву Ъ напрочь отменённой.

- ↑ Хотя по правилам машинописи апостроф проставляется путём поворота каретки на один щелчок вверх, нажатия клавиши запятой и поворота каретки на один щелчок обратно.

- ↑ Сайт Свято-Николаевского храма, Нью-Джерси

- ↑ Русский портал

- ↑ Беседа в храме

- ↑ Сборник ресурсов по старой орфографии в сети

- ↑ Тексты

Литература

- Григорьева Т. М. Три века русской орфографии (XVIII—XX вв.). — М.: Элпис, 2004. — 456 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-902872-03-0 (в пер.)

Ссылки

- Русские классики XVIII — начала XX вв. в старой орфографии

- Ресурсы по дореволюционной орфографии

- О старой орфографии

- Википедия в дореволюционной орфографии

- Словарь дореволюционной орфографии

|

Русский язык |

|

|---|---|

|

История (письменности) • Алфавит • Орфография (дореформенная) • Транслитерация • Пунктуация • Фонетика • Транскрипция • Словообразование • Лексика • Грамматика (морфология, синтаксис) • Диалекты • Личное имя • Как иностранный • В мире

|

Черты и резы

Начальный уровень письменности — Скоропись,использовалась в низшем сословии. Крестьяне, купцы, ремесленники.

Буквица

49 Букв использовали Воины, Учителя, Лекари и Управленцы низшего звена. Читалась по буквам или по слогам.

Руны

Жреческое письмо, читалось не по буквам а по словам. Каждая руна обозначала отдельное слово или группу слов

Руница

Слоговая славянская письменность. Читалась по слогам.

Всеясветная Грамота

Применялся людьми достигшими Уровня Человека. От 147 начальный этап до 1200 букв — уровень Аза- Человека Творца.

Безписьменная техника

Передача информации напрямую от человека к человеку, высшая форма человеческого развития.

ПраПисьменость

Я уверен и в том, что «План Создателя»

включал в себя передачу «Человеку»

не только языка -речи,

но и готовой системы письма,

ПРИВЯЗАННОЙ (именно) к этому языку.

Без гласных, любой алфавит неполон и нефункционален!

ПраЯзык

На Земле из всего многообразия и разнообразия «письменностей» только наши цифры и только наш алфавит не просто полностью «объяснимы» (с точки зрения их создания), но и чётко привязаны к своему «языку говорения» !!!

Буквы-это знаки для звуков

Звуки делятся на 3 группы: «гласные», «согласные» и «слитные звуки» («я»-ЙА, «ю»-ЙУ и т. д. ). Письменности в которых нет или не хватает букв для гласных звуков — искусственно созданные так как не выполняют своё главное назначение — передачи всех звуков речи.

Правильнее сказать БуквАрь (хранилище букв)

49 Букв потерянных и забытых

А зачем они нам?

Буква дзело (зело-очень) S — означала Зло и писалось слово зло -sло. Писалась в словах вместо букв С и З, для обозначения злого, неприятного, непознаного.

Была запрещена Петром I. Для сокрытия зла. Сука-собака женского пола, sука- женщина лёкого поведения. Змея- животное, Sмей — существо адской структуры (Змей искуситель). Сволочь — грузчики в портах. От слова «волочить», таскать.. sволочь — негодяй. Смерить и sмерть. сРатью и sрать

Всё в жизни происходит через язык, слово.

В начале было Слово и Слово было у Творца и слово Творило (было творцом).

Канонический перевод — В начале было Слово и Слово было у Бога и слово было Бог.

По правде сказать, в начале была мысль, без мысли небыло бы ничего другого, но нам указывают на важность именно слова.

Нас отучили понимать слова, что бы мы перестали быть творцами.

СПИ_на – это указание как спать.

ПодУшка- ПОД_Ушко

Защита означает быть за Щитом.

Т -твердо, точное (слово) определённое слово

У нас украли имена букв и теперь мы называем буквы не по именам, а по одной букве. Вместо Боги — Б, вместо Веди (ведать, знать) В и т. д. А если бы вам говорили вместо например Петра Ивановича (Пётр Иванов сын) — П иди сюда.

Украли имена, отобрали смысл букв — А, Б, В, Г, Д — абракадабра какая то. А было Аз (я бог рождённый на земле) Богов Ведаю Глаголя (передаю знания) Добро. Добро Есть Жизнь.

Како Люди Мыслите:Наш Он (Творец) Покой (жизнь в гармонии) Речёт (Даёт). Что думаешь, то и получаешь.

Древнеславянская Буквица имела 49 Буквиц. Для перевода Библии на русский язык Кирилл и Мефодий немного переделали нашу древнеславянскую буквицу, дали некоторым буквам греческие названия, а непроизносимые ими буквы и вовсе убрали. Ярослав неМудрый своей мудростью убрал ещё одну букву. Провокатор Пётр I убрал пять. Николай II еще три. После революции 1917 Луначарский убрал три, заодно убрал образы оставив только фонемы, т.е. язык стал без образным = безобразным.

Исчезла структура словопостроения – откуда, что и как. Например — Было несколько буквиц «О» — обычная, краткая, йотированная, полукраткая. Их произносили и писали по разному поэтому образ слов был сразу понятен. Слово Коса записанное разными буквами сразу указывало, что это — коса девичья, коса песчаная или коса для сенокоса.

В русском языке было 19 гласных звуков, сейчас осталось 9.

Раньше писалось — всея Русiи — через букву Ук (звук ОУ), убрали эту букву и получили два написания одного и того же слова — Русь и Росия. А латиняне сохранили Russia

Раньше буквицы гласили, ведь у человека голосовая речь. Гласили – т.е. сообщали какой-то образ. А другие буквицы их между собой согласовывали, чтобы они согласно образу выглядели, поэтому эти буквицы назывались – согласные, т.е. они согласующие между собой. Но сейчас образы убрали и не понятно, что гласят буквы и с чем согласуют.

-

-

February 16 2015, 15:41

- История

- Cancel

НАЧЕРТАНИЯ БУКВ СТАРОГО РУССКОГО АЛФАВИТА

Содержание этой работы

Текст о происхождении одной из тамбовских фамилий — Шемонаев

Документы по генеалогии рязанских вотчин Солотчинского монастыря

Документы по генеалогии Тамбовской области (коллекция переписей)

Русская рукописная документация XVII-XVIII веков очень непроста для понимания из-за того, что это время самого активного использования так называемой «скорописи» — каллиграфического стиля, который значительно ускорил работу писцов, но одновременно вынудил читателей вникать в каждый конкретный подчерк. Использование креативных начертаний букв и буквосочетаний, сокращения и надстрочные выносы – всё это поставило качество рукописи в сильную зависимость от индивидуальности пишущего.

С учетом того, что стародавний бюрократический язык ни для кого из нас не является родным, при чтении фискальных книг XVII-XVIII веков даже опытным исследователям необходимо потратить некоторое время на то, чтобы понять особенности подчерка. Для этого в тексте необходимо первым делом найти слова, в правильности своего понимания которых вы уверены, изучить особенности стиля, и затем уже приступать к «сплошному чтению». Обычно для того, чтобы перестать спотыкаться на каждом слове, требуется вдумчиво изучить две-три страницы нового документа. Иногда ревизии писали два-три разных человека по очереди. В этом случае на освоение подчерков у вас уйдет еще больше времени. Но оно точно не будет потрачено напрасно.

Впрочем, перед тем, как разбираться с подчерком, надо изучить буквы, которые пытается донести до своих читателей писец. Без этого вы не сможете разобрать даже одного слова. Для начала — экспресс-вариант со старославянским алфавитом и начертаниями, взятый отсюда.

Более подробные варианты начертаний букв старославянского и церковно-славянского алфавита. Таблица взята отсюда . Первая колонка — это кирилловский устав XV века. Вторая колонка — полуустав XVI века. Третья колонка — скоропись XVII-XVIII веков. Последние три колонки — печатные варианты. При нажатии на название буквы можно перейти на закладку с вариантами скорописного написания, взятыми из коллекции, представленной на этом сайте, а также в книге «Практический курс изучения древнерусской скорописи».

АЛФАВИТ

| Начертание | Название | Значение |

| аз | а | |

| буки | б | |

| веди | в | |

| глаголь | г | |

| добро | д | |

| есть | е | |

| живете | ж | |

|

зело земля |

з |

| иже | и | |

| и | и | |

| како | л | |

| люди | к | |

| мыслете | м | |

| наш | н | |

| он | о | |

| покой | п | |

| рцы | р | |

| слово | с | |

| твердо | т | |

| ук | у | |

| ферт | ф | |

| хер | х | |

|

омега от |

о (от) |

| цы | ц | |

| червь | ч | |

| ша | ш | |

| ща | щ | |

| ер | ъ (о’) | |

| еры | ы | |

| ерь | ь (е’) | |

| ять | е | |

| ю | ю | |

| я (юс малый) | я | |

| юс большой | у | |

| е (йотир) | е | |

| юс малый (йотир) | я | |

| юс бол (йотир) | ю | |

| кси | кс | |

| пси | пс | |

| фита | ф | |

| ижица | и, в |

29 января 1710 года Петр I, посетив Печатный двор, принял решение об изменении алфавита на гражданский шрифт. В тот же день в Российской империи вышел указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Петровская реформа имела в истории русского письма революционное значение.

Так был сделан первый шаг к привычному сегодня начертанию букв, хотя официально современный русский алфавит начнет свое существование лишь более двух веков спустя — в 1942 году.

А тогда, в начале XVIII века, первые эскизы для будущего шрифта, как это часто случалось с начинаниями императора, были выполнены лично Петром I.

Даже создаётся впечатление, что все в России, да и саму Россию придумал Петр. Во всяком случае, само слово «Россия», употреблявшееся ещё со времен Ивана III, стало широко звучать через 250 лет, именно при Петре I.

Возвращение большого юса

Первый славянский алфавит, созданный Кириллом и Мефодием — братьями, происходившими из Салоников, — насчитывал 43 буквы. В его основу лег болгарский язык (Болгария и послужила отправной точкой для распространения письменности в славянских странах). Однако после того как в X веке старославянский язык в Древней Руси стал официальным языком Церкви, он, в свою очередь, подвергся серьезному влиянию древнерусского языка, собственной систематизированной письменности не имевшего.

Со временем кириллица лишилась 14 букв — звуки, которые они обозначали, просто вышли из употребления. Но очень быстро к ней добавились четыре новые буквы, а часть исчезнувших с течением веков вновь заняла свои места. Так, например, случилось с юсами, обозначавшими у славян носовые звуки: сперва два из них, йотированный и большой юс, исчезли, однако затем большой юс вновь появился в русском алфавите. Всего к концу XVIII века русская азбука насчитывала от 38 до 40 букв, среди которых были как хорошо знакомые нам сегодня, так и заимствованные из греческого алфавита и впоследствии вышедшие из употребления символы.

Кроме того, часто в него включали большой юс, альтернативный вариант начертания буквы «э», и ик — аналог современной буквы «у», который, впрочем, собственного звука не имел, а потому включался в алфавит не всегда, как и «исчезающий» большой юс. В результате количество букв в алфавите постоянно колебалось, а у многих из них было сразу по несколько начертаний.

Амстердамская азбука

Записывались все они уставным шрифтом — крупными, угловатыми буквами, словно вписанными в квадрат, — и полууставом, отличавшимся меньшими размерами и более мягкими формами букв. Именно к полууставу обратился Иван Федоров, вместе с Петром Мстиславцем выпустивший в 1564 году первую русскую печатную книгу — «Апостол». Впоследствии в книгах, набранных полууставом, появилась особая, знакомая всем по оформлению детских сказок, система декорирования заголовков — вязь.

В этом виде и алфавит, и шрифты просуществовали вплоть до эпохи Петра I, когда молодой царь, затеяв масштабную образовательную реформу, решил, что существующая система слишком сложна для оперативного и обильного снабжения империи научными и техническими книгами. Кроме того, отличия между латинским и кириллическим алфавитами затрудняли покупку современных типографских станков в Европе.

К реформе готовились около года — по одной из версий, в 1707 году Петр I сам набросал эскизы нескольких букв, а полный комплект шрифтовых знаков печатали одновременно в мастерской белоруса Ильи Копиевича в Амстердаме и на Монетном дворе в Москве.

Создание шрифта потребовало и некоторого вмешательства в сам алфавит — так, было окончательно узаконено одно написание буквы «э», на смену замысловатому малому юсу пришла знакомая нам «я», арабские цифры вытеснили буквенные обозначения чисел, а количество букв сократилось до 38.

28 марта 1708 года новый, гражданский, шрифт был официально введен в обращение. Первой набранной им в России книгой стал учебник геометрии — «Геометрия славенски землемерие». Полуустав продолжил свое существование, но лишь в церковной литературе.

Первый русский шрифт, созданный исключительно для светских целей, именовался также гражданской азбукой, гражданкой и амстердамской азбукой: по происхождению специально изготовленных для него типографских станков. Однако в действительности он стал не шагом к латинице, а, напротив, попыткой частично сохранить существовавшие языковые традиции. В начале XVIII века, еще до того, как император задумал свою реформу, в кругу образованных русских людей стремительно набирала обороты мода на более современную и удобную латиницу, которая грозила окончательно вытеснить кириллицу.

Большая реформа

Впрочем, Петр I, вероятнее всего, лишь доработал варианты гражданского шрифта, существовавшие на Руси еще с конца XVI века и впервые введенные Петром Могилой.

Обновленный императором вариант алфавита и начертания букв устоялись уже к середине XVIII века, однако продолжали совершенствоваться еще почти век: максимального сходства с современными буквы русского алфавита достигли к середине XIX века. Тогда же, чтобы удовлетворить аппетиты издателей многочисленных газет и книг, а также разнообразить рекламные афиши, появилось и множество новых шрифтов — в том числе существующий и сегодня египетский, и целое семейство шрифтов гротескных.

К началу прошлого столетия русский алфавит подошел уже в составе 35 букв (при этом «ё» и «й» самостоятельными буквами не считались), однако в 1917–1918 годах его ждала новая — последняя — масштабная реформа.

Задуманная еще в 1911 году как способ упростить правописание, она по большей части была реализована уже после октября 1917 года и потому стала одним из символов перехода к «новому миру» — на территориях, где в то время находились белогвардейские силы, ее так и не приняли. Однако именно благодаря ей русский алфавит в итоге сократился до нынешних 33 букв. Хотя окончательно в этом формате он был узаконен лишь в 1942 году.

Полуустав же, сохраненный церковнославянским языком, благополучно дожил до наших дней — свое продолжение он нашел в специально созданном компьютерном шрифте «Ирмологион».

Евгения Приемская

Ну и для размышлений… Как уничтожали древнюю славянскую азбуку: гражданский шрифт Петра I:

|<Этот раздел не завершён.

Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.>

Русская дореформенная орфография (часто дореволюционная орфография) — орфографиярусского языка, действовавшая до её реформы в 1918 году и сохранявшаяся позже на территорияхбелых правительств в России и в белоэмигрантских изданиях. Началом русской дореформенной орфографии можно считать введение гражданского шрифта при Петре I.

Единой общепризнанной нормы дореформенной орфографии (подобной советскому своду 1956 года) не существовало. Правописание последних примерно 50 лет перед революцией 1917 года (1870-е—1910-е) было нормировано в большей степени, чем орфография первой трети XIX века и особенно XVIII века. Наиболее авторитетные (хотя и не полностью соблюдавшиеся в выходившей тогда печати) пособия и своды правил по русской дореформенной орфографии связаны с именем академика Якова Карловича Грота. Они относятся именно к последнему стабильному 50-летию существования дореформенной орфографии.

Отличия дореволюционной орфографии от современной[]

Азбука[]

До революции русская азбука насчитывала 35, а не 33 буквы, как сейчас.

| А а | Б б | В в | Г г | Д д | Е е | Ж ж |

| З з | И и | І і | К к | Л л | М м | Н н |

| О о | П п | Р р | С с | Т т | У у | Ф ф |

| Х х | Ц ц | Ч ч | Ш ш | Щ щ | Ъ ъ | Ы ы |

| Ь ь | Ѣ ѣ | Э э | Ю ю | Я я | Ѳ ѳ | Ѵ ѵ |

Названия русских букв до реформы азбуки: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, и десятери́чное, како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, цы, червь, ша, ща, ер, еры́, ерь, ять, э, ю, я, фита́, и́жица.

Как видно, в азбуку входили 4 упразднённые буквы «i», «ѣ», «ѳ», «ѵ», но не было букв «ё» и «й». Интересно, что буква «ѵ» не была официально упразднена при реформе 1918 года, в декрете о реформе орфографии о ней нет упоминания.

«Написания» «ё» и «й» лишь формально не входили в азбуку, но употреблялись точно так же, как и сейчас. «Написание» «й» называлось «и съкраткой».

[1]Страница 13 Орфографического указателя из книги «Русская и церковно-славянская этимология. Для средних учебных заведений / Сост. Л. Поливанов, (6-е изд.) — М.: тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1879». Из текста явствует, что буква ижица официально употреблялась лишь в слове миро. Данная буква использовалась только для передачи гласного звука [и]===Произношение упразднённых букв===

- Буква «і» читалась как [и].

- Буква «ѣ» читалась как [е].

- Буква «ѳ» читалась как [ф].

- Буква «ѵ» читалась как [и].

- Буква «ъ» на конце слов не читалась.

Таким образом, для звука [ф] имелось две буквы — «ф» и «ѳ», для звукосочетания [й’э] и обозначения звука [э] вместе с мягкостью стоящего перед ним согласного также имелось две буквы — «е» и «ѣ», а для звука [и] — три буквы — «и», «і» и «ѵ».

Правила употребления упразднённых букв[]

Буква І[]

Употреблялась перед гласными (в том числе и перед «й», которая считалась гласной: «кiй», «убiйца»), а также в слове «міръ» со значением «вселенная», для отличия от слова «миръ» — отсутствие войны. Согласно народной этимологии так же писали «Владиміръ», однако академиком Гротом предписывалось писать «Владимиръ». Исключения составляли только сложные слова, первая часть которых оканчивалась на «и»: «пятиаршинный», «семиэтажный», «восьмиугольникъ», «наиужаснѣйшій», «ниоткуда» и т. п.

Буква Ъ[]

Писалась на конце слов после согласных (включая мягкие — врачъ, плющъ и т. п., но исключая «й», которая считалась гласной — май, вой и т. п.) и не читалась (в противоположность «ь» на конце слов, который смягчает согласные звуки), а также в некоторых случаях после приставок перед нейотированными гласными и «и», например, в слове отъэкзаменовать. Встречается в слове сверхъчувственный. В слове съузить Грот предписывал «ъ» не употреблять. При написании слов через дефис — в привычных общеупотребительных словах «ъ» сохранялся: изъ-за, контръ-адмиралъ, а при написании заимствованных названий «ъ» перед дефисом мог опускаться. (Опускать «ъ» перед дефисом — это пожелание Грота).

Буква Ѣ[]

Основная статья: Ять в дореформенной русской орфографииСтихотворения с ѣ

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ Убѣжалъ голодный въ лѣсъ. Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ, Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ И за горькій тотъ обѣдъ Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка, Рѣшето, рѣшетка, сѣтка, Вѣжа и желѣзо съ ять, — Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы Защищаютъ глазъ зѣницы, Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ Ночью каждый человѣкъ…

Вѣтеръ вѣтки поломалъ, Нѣмецъ вѣники связалъ, Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ, За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно, Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ, Дѣлитъ области ихъ Бугъ, Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ? Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ? Надо мирно споръ рѣшить И другъ друга убѣдить…

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить, Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить, Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться, Надъ увѣчнымъ издѣваться…

Проф. Н. К. Кульманъ. Методика русскаго языка. — 3-е изд. —СПб.: изданіе Я. Башмакова и Ко, 1914. — С. 182.

Употреблялась в 128 корнях слов русского языка, а также в нескольких суффиксах и окончаниях.

Форма глагола «Быть» в 3-м лице единственного числа писалась через букву «е» — в отличие от глагола «ѣсть» («питаться»). Аналогичное смыслоразличительное значение имело написание пары «всѣ» — «все»: последнее слово означало «всё».

Чтобы было легче выучить список корней с «ѣ», были придуманы особые стихи (см. врезку).

Буква Ѳ[]

Употреблялась в словах, пришедших в русский (или ранее в церковнославянский) напрямую из греческого языка, вместо греческой буквы «θ» (тета). Общеупотребительных слов с этой буквой было немного.

- Имена собственные: Агаѳья, Анѳимъ, Аѳанасій, Аѳина, Варѳоломей, Голіаѳъ, Евѳимій, Марѳа, Матѳей, Меѳодій, Наѳанаилъ, Парѳенонъ, Пиѳагоръ, Руѳь, Саваоѳъ, Тимоѳей, Эсѳирь, Іудиѳь, Ѳаддей, Ѳекла, Ѳемида, Ѳемистоклъ, Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя), Ѳеодосій (Ѳедосій), Ѳеодосія, Ѳеодотъ (Ѳедотъ), Ѳеофанъ (но Фофанъ), Ѳеофилъ, Ѳерапонтъ, Ѳома, Ѳоминична.

- Географические названия: Аѳины, Аѳонъ, Виѳанія, Виѳезда, Виѳинія, Виѳлеемъ, Виѳсаида, Геѳсиманія, Голгоѳа, Карѳагенъ, Коринѳъ, Мараѳонъ, Парѳія, Парѳенонъ, Эѳіопія, Ѳаворъ, Ѳеодосія, Ѳермофилы, Ѳессалія, Ѳессалоники, Ѳивы, Ѳракія.

- Народы (и жители городов): коринѳяне, парѳяне, скиѳы, эѳіопы, ѳиване.

- Имена нарицательные: анаѳема, акаѳистъ, апоѳеозъ, апоѳегма, ариѳметика, диѳирамбъ, еѳимоны, каѳолическій (нокатолическій), каѳедра, каѳизма, киѳара, левіаѳанъ, логариѳмъ, мараѳонъ, миѳъ, миѳологія, моноѳелитство, орѳографія, орѳоэпія, паѳосъ (страсть, но Пафосъ — остров), риѳма, эѳиръ, ѳиміамъ, ѳита.

- Ряд редких имён собственных также писали через фиту. Это более ста имён собственных из Ветхого Завета (в этих случаях фита соответствует еврейской букве тав — ת), например: Аштероѳъ-Карнаимъ Быт. 14:5. Редкие греческие и еврейские названия: Ельовѳерополь — древний город (руины) в ЮжнойПалестине на дороге между Иерусалимом и Газой. Людям, не занимающимся изучением географии и истории Греции, а также библейских мест, редкие слова с буквой «Ѳ», которые здесь не приведены, могут никогда и не встретиться.