- Главная

- Наука

- Образование

Рукописные книги древней Руси — интересные факты

Рукописные книги в древней Руси были очень дорогими. Их делали из пергамента, обложку украшали драгоценными металлами и самоцветами. Представляем интересные факты о древнерусских рукописных книгах.

История

Оглавление

- 1 История

- 2 Остромирово Евангелие

- 3 Новгородский кодекс

- 4 Изборник Святослава

- 5 Занимательная информация

- Первые рукописные книги на Руси появились еще до ее крещения, однако многочисленные природные катаклизмы, нашествия врагов и прочие факторы поспособствовали тому, что до наших дней данные культурные источники не дожили.

- Предполагается, что рукописные книги на Руси появились сразу после формирования славянской письменности. Это примерно в 9-10 веках нашей эры.

- Первая отсылка о наличии книг в древней Руси находится в «Повести временны лет». Там говорится о том, что после крещения князь Владимир заставил брать детей из «лучших семей» и отдавать их на «книжное учение».

- Те книги, что дожили до современного времени, писались примерно с 11 по 13 век.

- Как правило, первыми книгами были различные переводы Библии, исторические рукописи, а также священные тексты того времени.

- Чаще всего люди, писавшие книги, относились к церковным служителям или представителям высших сословий.

- Написание книги было трудоемкой работой. Зачастую там можно встретить различные рисунки (перерисовки), текст, написанный аккуратным шрифтом.

- Книги писались как с чьих-либо слов, так и непосредственно как авторская работа.

- Как правило, в конце книги автор давал краткую информацию о себе.

- Отличительной чертой книг того времени была буквица. Это заглавная буква текста. Как правило, они выглядели красиво, как бы призывая читателя заглянуть в суть книги и прочитать ее.

- Буквица и остальные заглавные буквы писались киноварью – такой краской. Она имела характерный красный цвет. Остальной текст был коричневого цвета.

- Киноварью также выделялись все даты.

- До нашего времени сохранились изображения писарей. Они изображены за работой, и сидят на специальной мебели без спинки, но с подушками.

- До 13 века рукописные книги писались на пергаменте. Он был достаточно плохого качества, поэтому такие книги требовали особого ухода.

- Как правило, книги писались гусиным пером и чернилами из ржавого железа, либо красками. Лебединым пером могли писать только монарх.

- Книги нередко отделывались драгоценными камнями, а также золотом или серебром. Стоимость таких книг была высока, поэтому они тщательно сшивались и хранились.

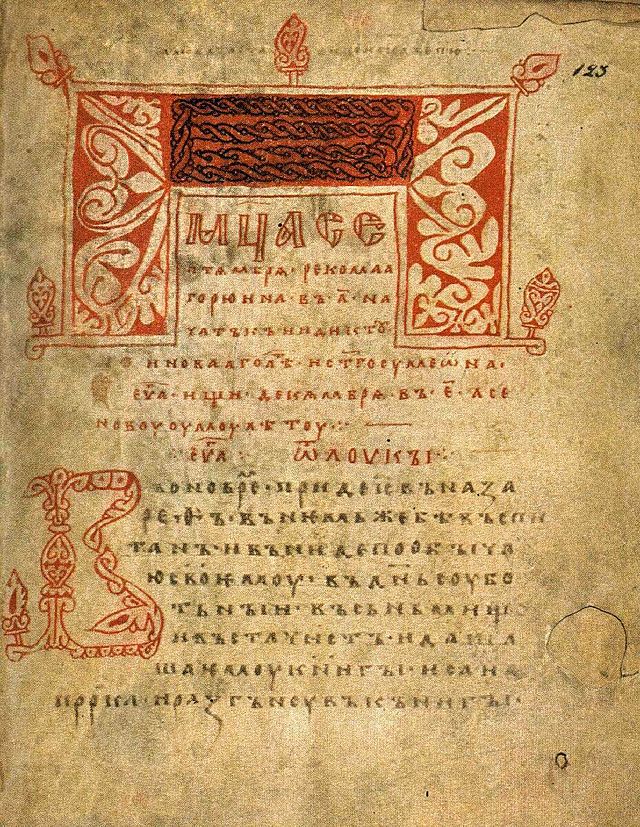

Остромирово Евангелие

- Самая древняя рукописная книга.

- С начала 19 века книга хранится в Российской национальной библиотеке.

- Размер шрифта увеличивается в течение всего текста.

- В книге имеются миниатюрные изображения евангелистов, большое количество буквиц. Данный источник можно смело назвать произведением искусства.

- Общей размер рукописи – 294 листа пергамента.

- В некоторых местах заметны признаки сшивания дыр на листах.

- Книга была написана дьяконом Григорием в начале 11 века по заказу новгородского наместника Остромира.

- В конце книги описан причины и процесс создания книги.

- Это один из первых источников, имеющих точную дату – 1056-1057 год.

- Особенности словесности, выявленные в данном историческом источнике, со временем начали применятся в украинском языке.

- Первые упоминания о местонахождении рукописи относятся к 18 веку.

- Первые комментарии и толкование книги появились в середине 19 века.

- Рукопись была украшена драгоценными камнями. С этим связан интересный факт: в 1932 году она была украдена простым водопроводчиком, который забрал все камни. Книгу удалось вернуть, однако уже без красивого переплета. Повторно отделывать камнями ее не стали.

- В 20 веке были проведены мероприятия по реставрации книги.

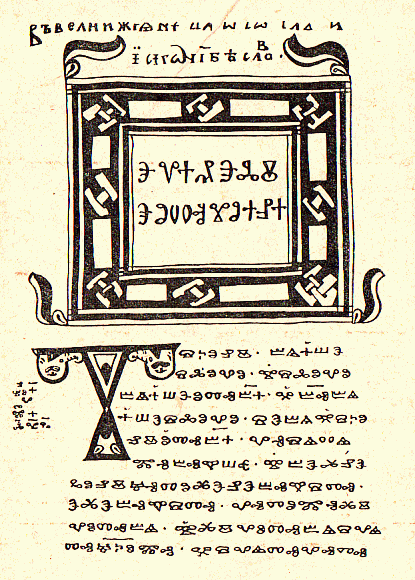

Новгородский кодекс

- Второе название – «Новгородский псалтырь».

- Была обнаружена в 2000 году.

- Книга сделана из липовых дощечек, имеет 4 страницы, которые покрыты воском.

- Некоторые, исходя из различных анализов и исследований, утверждают, что именно Новгородский кодекс стоит считать древнейшей рукописной книгой, а не Остромирово евангелие.

- Расшифрованная датировка в самом тексте указывает на год написания книги, ориентировочно – 999 год нашей эры.

- Авторство точно не установлено. По одной из версий, книга была написана монахом Исаакием.

- Книга содержала большое количество скрытых текстов. Часть из них была расшифрована.

- Хранится в Новгородском музее.

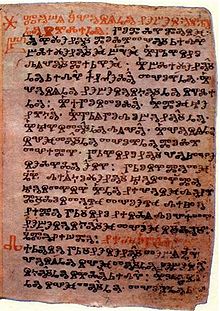

Изборник Святослава

- Датируется 1073 или 1076 годом.

- Книга была написана двумя переписчиками. Одним из них, по предварительным данным, был Иоанн-дьякон, имя второго – не известно.

- Написана была для великого князя Святослава Ярославовича.

- Рукопись была обнаружена в начале 19 века в Новоиерусалимском монастыре.

- Оригиналом для перевода и переписи стал сборник, который был переведен с греческого на болгарский язык.

- В тексте содержится одно из первых учений Аристотеля.

- Изборник, что был написан в 1076 году, имеет 277 листов.

- На сегодняшний день книга находится в русском Государственном историческом музее.

Занимательная информация

- Первые письменные документы на Руси делались из березовой коры, их современные исследователи берестяными грамотами. Названием дает отсылку к их созданию – писались на березовой коре.

- Материалом для книг являлась также телячья кожа (пергамент).

- В 13 веке был найден ряд берестяных грамот. При изучении было установлено, что они принадлежали мальчику школьнику. Он даже начинал писать алфавит, однако ему, видимо, это быстро надоело, и он начал рисовать обычные детские картинки.

- «Русская правда» — также является рукописной книгой, которая была написана в 11 веке по инициативе князя Ярослава Мудрого и являла собой свод законов, то есть, фактически была юридической литературой того времени.

- Летописи – еще один вид книг на Руси. Как правило, летопись составлялась с использованием дат или ссылкой на временной отрезок.

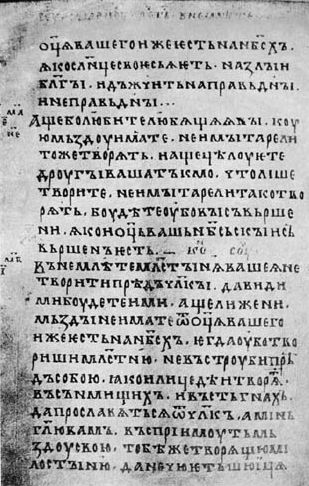

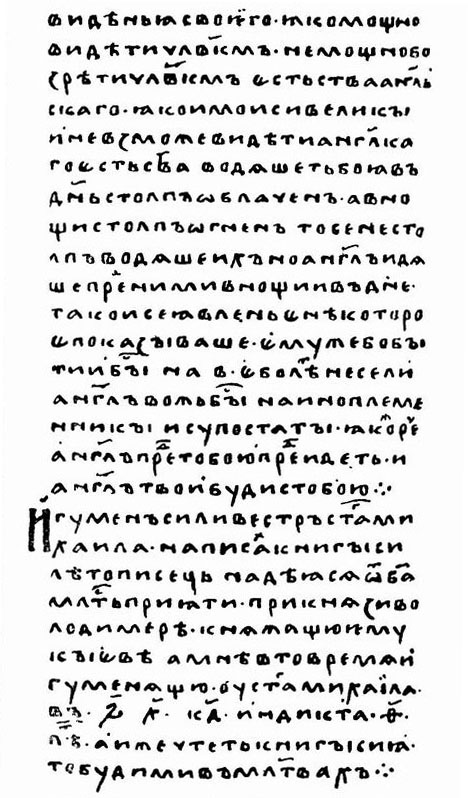

- Существует три формы рукописных книг: устав, полуустав и скоропись. Устав отличается строгим четким написанием букв, соблюдая геометрические пропорции, не выходя за рамки. Полууставу характерно появление наклона, большее мелкий шрифт. Скоропись – обычное, беглое письмо с использованием сокращений.

- Печатные книги появились лишь несколько веков спустя, в 16 веке при Иване Грозном. Именно он был инициатором книгопечатания в Москве. Они и начали вымещать рукописные варианты книг.

- Главная

- Наука

- Образование

Оценка статьи:

Загрузка…

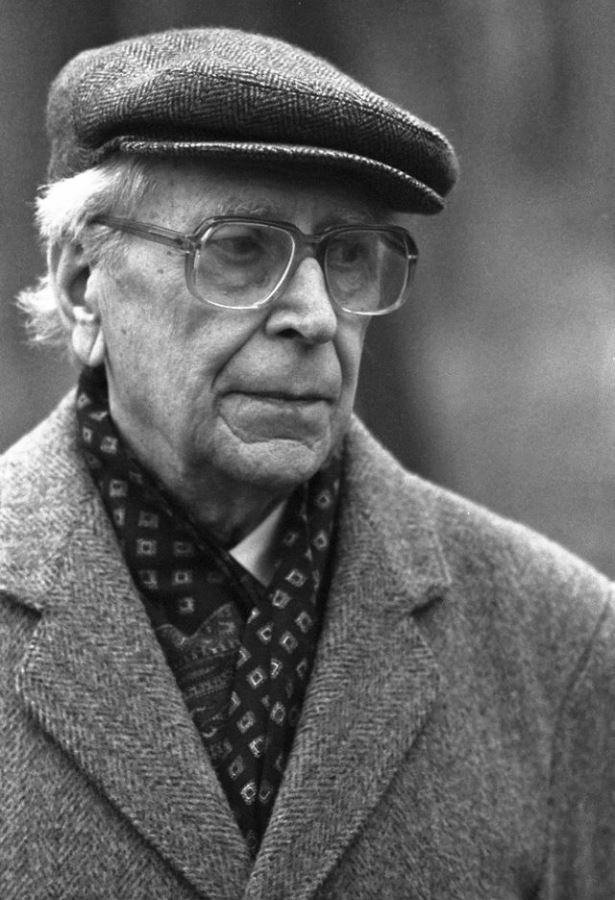

Книга — это универсальное хранилище всего того, что составляет нашу культуру и самую жизнь. Как говорил академик Д. С. Лихачев, даже если все на Земле погибнет, но останутся библиотеки и книги, останется и надежда на вечность, потому что книги сохранят жизнь. История изготовления книг сложна и извилиста. О том, как создавались книги, стили рукописания, шрифты, виды пергамента и бумаги на страницах сайта «Русская вера» рассказывает доктор исторических наук Л. В. Столярова.

Эпоха древности и средневековья знает множество материалов для письма. Люди в разное время использовали с этой целью так называемые «твердые» и «мягкие» материалы: камень, металл, деревянные, глиняные и восковые таблички, кору и листья деревьев, ткани, папирус, пергамен и, наконец, бумагу. До сих пор в европейских языках сохранились слова, восходящие к древнейшим периодам в истории письменности: liber —книга, первоначально обозначавшее древесную кору или лыко, и folium — «лист», первоначально обозначавшее древесный лист, а затем — и лист книги. Понятие in-folio, знакомое всем, кто занимается изучением древних рукописей (манускриптов), служит для определения большой книги — книги форматом в лист. Слово «манускрипт» происходит от латинского manus — рука и scriptum — причастия от глагола «scribere» — писать.

В своем гимне слову И. А. Бунин восклицал:

«Молчат гробницы, мумии и кости,

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь».

Книга — удивительно хранилище знаний человеческой мысли

Книга — величайшее изобретение человечества. Удобная и простая форма сохранили книгу через века практически в неизменном виде. Менялись материалы, из которых люди делали книги, но оставалась форма, в которой было заключено СЛОВО. К сожалению, рукописи горели, погибали от войн, небрежения, человеческой глупости и варварства, но всегда находились люди, свято оберегавшие КНИГУ — это удивительное хранилище знаний, человеческой мысли, веры и неверия, сомнений и побед, исканий и достижений, любви и отчаяния, удивительных нравственных высот и мерзости мракобесия и ненависти. С момента изобретения книги люди доверяли ей свое прошлое и мечты о будущем. Книга — это универсальное хранилище всего того, что составляет нашу культуру и самую жизнь. Как говорил академик Д. С. Лихачев, даже если все на Земле погибнет, но останутся библиотеки и книги, останется и надежда на вечность, потому что книги сохранят жизнь.

Значение книги в Древней Руси огромно. Древнерусская рукописная книга насчитывает тысячелетнюю историю. Появившись в период христианизации, Книга несла людям веру и слово. Книга стала неотъемлемой частью древнерусской средневековой культуры. Она была величайшей ценностью и неизменным атрибутом православного богослужения. Создание рукописной книги было актом огромного труда и напряжения интеллектуальных и нравственных сил. Книга была и остается важнейшей частью исторического прошлого Руси, выдающимся памятником истории и культуры.

Как же создавались средневековые книги?

В средние века книги переписывались в специальных мастерских — скрипториях. Первый скрипторий был создан Кассиодором (487-575 гг.) недалеко от г. Сцилаце на берегу Тарентского залива.

Некоторые рукописи, переписанные в этой мастерской, дошли до нашего времени. Весьма значительную роль в организации скрипториев сыграли ирландцы. Спасаясь от разрушительных набегов норвежцев и датчан, а также распространяя христианство в Европе, они переселялись с острова Иера на соседние острова и континент. С ними были и их драгоценные рукописи. В 590 г. монах Бангорского монастыря Колумбан (550 — 615 гг.) основал в Бургундии Луксейский монастырь, где был организован скрипторий. В начале VII в. королева Батильда учредила монастырь в Корби близ Амьена и пригласила туда Колумбана и луксейских монахов, среди которых были писцы книг.

Так в Корби возник крупный скрипторий, где были созданы сотни манускриптов. В 613 г. Колумбан отправился в Италию и вместе с монахами-ирландцами основал монастырь Боббио. Впоследствии библиотека Боббио, созданная в скриптории этого же монастыря, считалась одной из самых замечательных в средневековой Европе. В VIII-IX вв. ирландские монахи устремились вглубь Европы и создавали свои монастыри по берегам рек Маас и Рейн. К концу XI в. они основали монастыри в Регенсбурге, Бамберге, Нюрнберге. Там же возникали и свои скриптории. В 910 г. был основан монастырь в Клюни (Бургундия), скрипторий которого успешно конкурировал с ирландскими книгописными мастерскими.

История появления книгописных мастерских на Руси до сих пор остается мало исследованной. Это связано, во-первых, с отсутствием прямых источников, которые бы прямо рассказывали о книгописании на Руси, а, во-вторых, с тем, что комплексов рукописных книг, внешние признаки которые позволили бы говорить о том, что они были созданы в одной мастерской, сохранилось не так-то много. И тем не менее такие комплексы книг есть. Древнейшим скрипторием Северо-Западной Руси была книгописная мастерская, действовавшая на рубеже XI-XII вв. в новгородском Лазаревом монастыре. Другой скрипторий в начале XIII в. функционировал при кафедре ростовского епископа Кирилла I. Некоторые данные позволяют считать, что несколько книгописных мастерских было в Пскове в XIV в.

Манускрипты древности и средневековья, а также комплексы рукописных книг, имеющие общие признаки происхождения (т.е. переписанные в одном скриптории), составляют предмет исследования палеографов и кодикологов. Палеография, название которой происходит от двух греческих слов — «παλαιος» (древний) и «γραφω» (пишу), — занимается исследованием внешних признаков памятников письменности, зафиксированных на мягком материале (прежде всего, пергамене и бумаге). Палеография не занимается содержанием, а изучает почерки, формат, переплет, особенности декора рукописей, имея задачей правильное чтение текста, датировку недатированных памятников письменности, установление границ разных почерков, определение вероятного места написания рукописи, если оно не указано прямо, и выявление фальсификатов. Название другой специальной исторической дисциплины, исследующей манускрипты — кодикология. Слово «кодикология» происходит от латинского «codex» (архаическое — «caudex») — бревно, чурбан, дощечка.

Специалист в области кодикологии (кодиколог) занимается исследованием происхождения отдельно взятой рукописной книги и их исторически сложившихся комплексов (изготовление книг, их внутренняя и внешняя форма (структура), техника письма, характерные черты продукции той или иной книгописной мастерской, миграция книг, их бытование, архивная и библиотечная судьба). Почему же название дисциплины, изучающей манускрипты, происходит от слова, обозначающего дощечку? В эпоху античности текущие записи делались на специальных табличках, которые изготавливались из дерева или кости. Деревянные таблички покрывались воском, а потому их называли восковыми или вощеными (cerae, ceraculi, tabule, tabellae).

Воск заливался в специальные углубления на 0,5-1 см, делавшиеся в прямоугольной дощечке размером 12х14 или 9х11 см. Две таблички помещали одну на другой вощеной стороной внутрь, сбоку делали отверстия и скрепляли таблички при помощи специального шнура. Так получался диптих (diptycha). Три соединенные вместе таблички назывались триптих (triptycha). Иногда табличек было четыре и более — полиптих (poliptycha) или кодекс (codex). Таблички — церы и кодексы — использовались для записей денежных счетов, долговых расписок, черновиков, личной переписки и в качестве ученических прописей. Деревянным кодексам суждено было стать древнейшим прообразом современной книги. А античные и средневековые манускрипты, написанные на папирусе и специально обработанной коже — пергамене, в каком-то смысле воспроизводили форму соединенных вместе навощенных дощечек и тоже называются «кодексы».

Материалы для письма подвергались эволюции

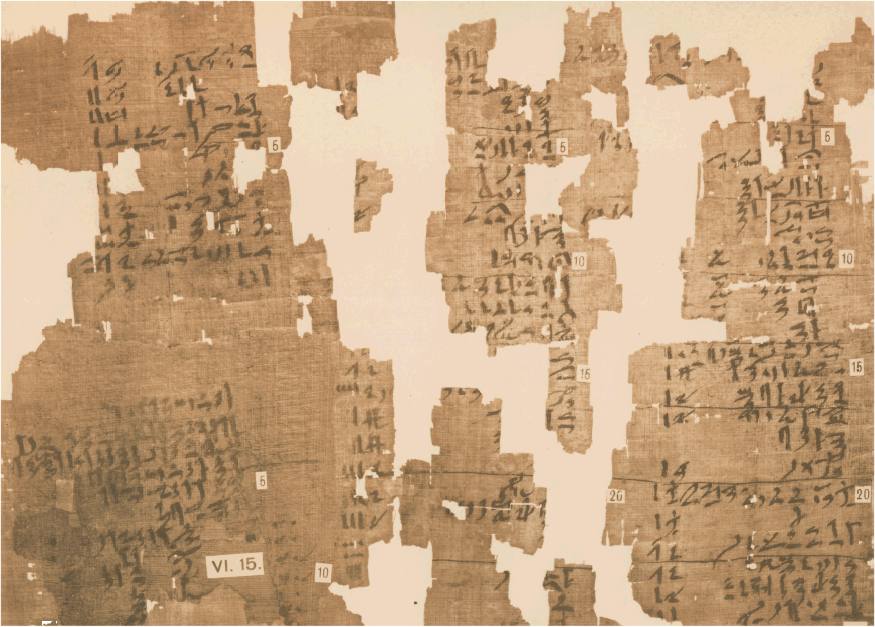

Одним из наиболее древних мягких материалов для письма был папирус, изготовлявшийся еще в эпоху египетского Древнего царства (III в. до н.э.) из особого сорта тростника, произраставшего в Дельте Нила. Папирус, заполненный текстом, называли томом (от греческого слова τομος — часть) и прикрепляли к нему с обеих сторон специальные валики из дерева, рога или кости. На один из валиков папирус накатывали, получая свиток (volumen). Свитки хранились в специальных корзинах или ящиках (scrinium). В библиотеках их помещали на стеллажи (armarium).

На смену папирусу пришел пергамен: из папируса делали свитки, в которых текст писался только с одной стороны. Книга в форме кодекса требовала письма по обе стороны пергаменного листа, для чего папирус был мало пригоден. Сохранилось не более десяти книг, изготовленных в Европе из папируса. У пергамена было замечательное свойство: его можно было многократно использовать. Для этого достаточно было при помощи влажной губки смыть первоначальный текст и отшлифовать пергаменный лист пемзой. После этого текст можно было писать заново. Рукописи, написанные по смытому первоначальному тексту, называются палимпсестами (от греч. πάλιν — опять и ψάω — скоблю, стираю).

Современная наука позволяет при помощи специальных методов читать смытый первоначальный текст палимпсеста, т. е. узнавать, какой текст был ликвидирован для записи нового. На пергамене начали писать уже во II в. до н.э. Во II — III вв. пергамен соперничал с папирусом, в IV в. уже господствовал. В VIII в. папирус как материал для письма был в основном вытеснен пергаменом. В целом европейское средневековье сохранило до нашего времени около 300 документов, написанных на папирусе. Среди них — 30 меровингских грамот и регестов. Книги на папирусе очень редки. После VII в. в книжной письменности папирус почти не употреблялся. Впрочем, в Южной Италии и Испании, где изготовляли свой папирус, он использовался до XII в. Папская канцелярия, отличавшаяся известным консерватизмом, писала буллы на папирусе еще в начале XI в.: последним папой Римским, чья канцелярия выпустила последнюю папирусную буллу, считается Бенедикт VIII (1012 —1024 гг.).

Изобретение пергамена связывают с легендой, рассказанной Плинием Старшим со ссылкой на Варрона. Согласно легенде, царь Египта Птолемей запретил вывоз папируса в Пергам, с которым Египет традиционно соперничал. В Пергаме же было задумано создание огромной библиотеки, которая должна была своим собранием превзойти одно из чудес света — знаменитую Александрийскую библиотеку. В ответ на запретительные меры Птолемея покровитель пергамского книгохранилища царь Евмен III поощрял практику усовершенствования техники обработки кож известной восточной культуры дифтеры. В результате пергамцы первыми получили светлые желтовато-белые листы, годные для письма с обеих сторон. Новый материал для письма назвали «пергамен» (περγαμηνά — греч., pergamena, charta — лат.).

Римляне именовали его «мембрана» (membrana), поскольку новый материал для письма был очень прочным и вместе с тем эластичным, а это позволяло его легко сгибать. На Русь технология изготовления пергамена пришла из Византии. Для обозначения пергамена использовали слово «харатья» (от греч. χάρτης), а также «кожа» и «телятина». В XI-XIII вв. книги и грамоты на Руси писались только на пергамене. С конца XIV в. наряду с пергаменом стали использовать и привозную бумагу, которая доставлялась из Италии, а затем Франции. Свою бумагу в России научились выделывать только в XVIII в. Родиной бумаги считается Китай, откуда она была вывезена на Восток, в Японию и на Запад. В Европе бумага получила распространение уже в XII в. Древнейшей грамотой на бумаге принято считать рукопись, написанную в Сицилии в 1109 г. В 1209 г. в Фабриано заработала древнейшая бумажная мельница. В Германии в качестве материала для письма стали использовать бумагу, начиная с XIII в.

Славянские просветители

Вопрос о происхождении письменности на Руси является очень сложным и спорным. Это связано с тем, что ученые располагают довольно узким кругом источников, многие из которых не обладают достаточной степенью достоверности и мало репрезентативны. Однако очевидно, что письменность на Руси широко распространилась только после ее христианизации. Рассадником письменности была Византия, а византийская книжная и письменная культура проникала на Русь через Болгарию, Македонию, а, возможно, и Сербию.

Происхождение славянской письменности связано с деятельностью византийских миссионеров Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. В середине IX в. они разработали для западных славян азбуку и перевели на славянский язык ряд богослужебных книг. Благодаря ученикам и последователям Кирилла и Мефодия, эта азбука распространилась среди южных славян (в Болгарии и Сербии), а позднее проникла на территорию Руси. Однако обстоятельства, связанные с созданием славянской азбуки, до сих пор остаются до конца не выясненными.

Древнейшие славянские рукописи написаны не одной, а двумя разными азбуками — кириллицей и глаголицей. Вопрос о том, какой из этих двух алфавитов наиболее древний и как соотносятся между собой кириллица и глаголица, все еще окончательно не решен. Это связано с тем, что славянские рукописи середины IX в., когда действовали Кирилл и Мефодий, не сохранились. В распоряжении ученых имеются памятники письменности конца IX — X в., причем в это время уже пользовались как кириллицей, так и глаголицей (т. е. обоими алфавитами).

Письменным языком славян (фактически, языком созданных Кириллом и Мефодием переводов) является старославянский язык. Основу старославянского языка составил один из болгаро-македонских диалектов южнославянской группы. Постепенно в качестве литературного языка старославянский язык был воспринят моравами, паннонцами, болгарами, македонцами, сербами, хорватами и русскими. Отличительной чертой старославянского языка является наличие в нем только письменной формы, общей для всех славянских народов. В конце X в., когда славянская письменность и культура на территории южнославянских государств переживали период упадка, старославянский язык перестал существовать.

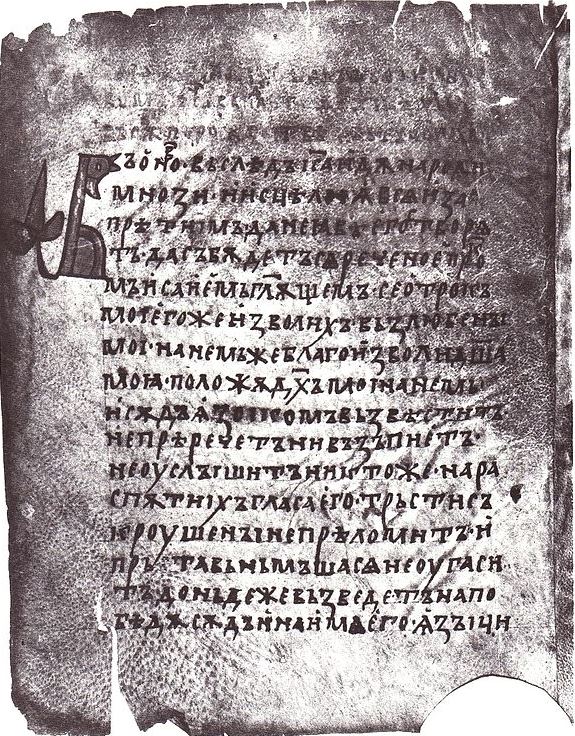

Под влиянием живой местной речи сложился церковнославянский язык, который впитал в себя фонетические особенности болгарского, македонского, сербского и древнерусского языков. Уже самые ранние памятники письменности, написанные по-славянски, отражают черты, свойственные устной речи их писцов. Местные варианты церковнославянского языка принято называть изводами. Различают среднеболгарский, сербский и древнерусский изводы церковнославянского языка. Кроме того, известны памятники чешского и моравского изводов. Старославянскими памятниками письменности являются Саввина книга X в., Боянское Евангелие конца XI в., Енинский апостол XI в., созданные на территории Болгарии; Зографское Евангелие ХI в., Ассеманиево Евангелие XI в., Охридские глаголические листки XI в., созданные на территории Македонии; Мариинское Четвероевангелие XI в., созданное на территории Сербии; а также Остромирово Евангелие 1056 — 1057 гг., созданное на территории Древней Руси.

К древнейшим памятникам церковнославянского языка болгарского извода относятся Добромирово Евангелие, Охридский и Слепчанский апостолы XII в., Болонская псалтырь начала XIII в., а также Добрейшево Евангелие XIII в. Наиболее ранними памятниками сербского извода принято считать Мирославово Евангелие XII в., Вуканово Евангелие XIII в., Шишатовацкий апостол 1324 г. Древнейшей рукописью чешского извода являются Пражские глаголические отрывки XI в. Самыми ранними кодексами русского извода ученые считают Архангельское Евангелие 1092 г., Галицкое Евангелие 1144 г., а также Чудовскую и Евгениевскую толковые Псалтыри XI в. Наибольшее распространение церковнославянский язык получил на Руси, где выполнял функции литературного языка вплоть до XVIII в.

Самым ранним из сохранившихся кодексов, написанных глаголицей, принято считать Киевские глаголические листки (Киевский миссал) рубежа Х-XI вв.), представляющие собой славянский перевод латинского Миссала (от «месса» — обедня). Древнейшей кириллической рукописью является так называемая Саввина книга (Евангелие апракос краткий) рубежа X (?)— XI в. в. Свое название кодекс получил по записям, упоминающим попа Савву, вероятно, одного из писцов.

В Македонии и Болгарии глаголица прижилась очень легко. Однако в Болгарии более изящная и простая кириллица постепенно вытеснила глаголицу. С XII в. круглая «болгарская» глаголица практически перестает существовать. Угловатая «хорватская» глаголица употреблялась еще в начале XX в. На Руси глаголическая азбука широкого распространения не получила, хотя в восьми древнерусских кириллических рукописях XI — XIII вв. глаголические начертания употреблялись в отдельных словах и даже фразах, заменяя, как правило, кириллические. Сохранилось шесть глаголических надписей на древнерусских кириллических кодексах и не более десятка надписей-граффити. Они позволяют говорить о глаголице XI-XIII вв. как о проявлении влияния южной и западно- славянской письменной культуры, не получившем развития на русской почве.

Наиболее древней дошедшей до нас пергаменной рукописью, написанной на Руси и имеющей точную дату создания, является Остромирово Евангелие 1056 — 1057 гг. Этот кодекс, переписанный диаконом Григорием для новгородского посадника Остромира-Иосифа, долгое время считался не только самой древней точно датированной русской, но и самой древней сохранившейся, точно датированной славянской рукописью. С обнаружением деревянной Новгородской псалтыри славяно-русская кодикология получила в свое распоряжение рукопись более древнюю, чем пергаменное Остромирово Евангелие. Рукопись, созданную в первое десятилетие после крещения Руси.

Все рукописные книги на Руси имели определенный тип почерка

Все рукописные книги и грамоты на Руси написаны одним из трех типов почерков — уставом, полууставом или скорописью. Устав — самый древний тип почерка, каким писали рукописи в эпоху господства пергамена, т. е. в XI — XIV веках. Под уставом понимается торжественное письмо, в котором все элементы букв написаны исключительно правильно и четко. Буквы, написанные уставным почерком, как правило, умещаются целиком между верхней и нижней границами строк. Каждая буква свободно вписывается в квадрат, поскольку ее высота равна ширине. Писцы, писавшие уставом, избегали наклона букв, поэтому все вертикальные элементы писались строго перпендикулярно строке. В XIV веке устав стал вытесняться другим типом почерка — полууставом. В древнерусских рукописях он появился вместе с бумагой. Полуустав был довольно широко распространен еще в XVII в., правда, использовался тогда в основном для письма книг.

Грамоты уже с XV в. стали писаться скорописью. Подобно уставу, полуустав оставался двухлинейным письмом, однако в нем появилась гораздо бóльшая, чем в уставе небрежность. В написании одной и той же буквы одним и тем же почерком стали отмечаться варианты. Оказался допустимым и наклон. Полууставные буквы уже не вписываются в квадрат. Скорее они могли бы поместиться в прямоугольник: их высота всегда преобладает над шириной. В полууставе XV — первой половины XVI века присутствуют южнославянские (болгарские и сербские) графические элементы (некоторые буквы имеют вычурную форму, некоторые буквы написаны лигатурой — связным начертанием двух и более букв). Русским рукописям этого времени присущи и некоторые черты южнославянской орфографии

Полуустав конца XVI — XVII в. в. испытал влияние шрифтов старопечатных книг. Поэтому одной из его графических примет является эпизодическое деление строк на слова (рукописи более раннего времени словоделения не знают!). Скоропись — это такой тип почерка, который рассчитан на значительное ускорение процесса письма. Скоропись перестает быть двухлинейным письмом. В ней появляется много слов, написанных сокращенно. Ряд букв пишется не в строке, а над строкой. В рамках одного и того же почерка одна и та же буква может быть написана сразу в нескольких вариантах, что зависит от удобства пера. Большое значение в скорописи приобрели лигатуры.

Богослужебный книжный набор — предшественник библиотек

Вопрос о существовании библиотечных собраний в России до XVI —XVII вв. спорен. Древнерусские библиотеки появились только в XV в., начав формироваться с конца XIV столетия. Для предшествующего периода истории русской книги более характерны богослужебные книжные наборы — небольшие собрания литургических книг, необходимых каждой духовной корпорации для отправления церковного культа. И богослужебные книжные наборы, и первые библиотечные собрания Руси связаны с церковью. Частные библиотеки начали формироваться в России, по-видимому, не ранее XVI в. и особенно распространились лишь с конца XVII — начала XVIII в.

Согласно реконструкции древнейшего книжного фонда Руси, предложенной историком Б. В. Сапуновым, в XI — XIII вв. приходской и домовой церквями использовалось для богослужения не менее восьми книг: Евангелие и Апостол апракос, Триоди постная и цветная, Минея общая, Псалтырь с возследованием, Служебник и Требник. Однако еще Н. В. Волков (1897) допускал, что в древнерусской церкви в XI — XIV вв. могло находиться одно лишь Евангелие апракос. Таким образом, по Волкову, допустимым книжным минимумом приходской церкви мог быть всего один экземпляр Евангелия. Напомним, что Е.Е. Голубинский (1901 г.) считал вероятным для XI — XIII в. в. и полное отсутствие, какого бы то ни было книжного набора в приходской церкви. Он полагал, что в период становления и утверждения христианства на Руси нельзя исключать вероятность осуществления службы священником наизусть по памяти, без использования книг.

Как ни определять книжный набор древнерусской церкви, можно думать, что он был скорее минимальным. Будучи принадлежностью церковного культа и обладая определенными обрядовыми функциями, подобные «наборы» в основном имели сугубо прикладное культовое значение. Наряду с богослужебной литературой в «наборы» могли входить сочинения отцов церкви, произведения агиографии, сборники памятников канонического права и др. Однако такие расширенные «наборы», состав которых зачастую был случайным, а составляющие их экземпляры вряд ли хранились вне алтаря в каких-то специальных помещениях, можно считать не более чем ранним прототипом библиотечных собраний Руси.

Продолжение →

14 марта, в нашей стране празднуется День православной книги. Этот праздник, был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла и отмечается в этом году шестой раз. День православной книги приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года.

Берестяные грамоты

Сегодня мы бы хотели познакомить вас с историей возникновения книгопечатания на Руси. Первые древнерусские письма и документы (XI—XV вв.) процарапывались на березовой коре – бересте. Отсюда и пошло их название — берестяные грамоты. В 1951 году археологи нашли в Новгороде первые берестяные грамоты. Техника письма на бересте была таковой, что позволяла текстам сохраняться в земле столетиями и мы можем благодаря этим грамотам узнать, чем жили наши предки.

О чем же они писали в своих свитках? Содержание найденных берестяных грамот разнообразно: частные письма, хозяйственные заметки, жалобы, деловые поручения. Есть и особые записи. В 1956 г. археологи нашли там же, в Новгороде сразу, 16 берестяных грамот, датируемых XIII в. Это были ученические тетради новгородского мальчика по имени Онфим. На одной бересте он начал писать буквы алфавита, но это занятие, видимо, быстро ему надоело, и он принялся рисовать. По детски неумело он изобразил себя на коне всадником, поражающим копьем врага, а рядом написал свое имя.

Рукописные книги

Рукописные книги появились немного позже берестяных грамот. Многие века они являлись объектом восхищения, предметом роскоши и собирательства. Стоили такие книги очень дорого. По свидетельству одного из писцов, работавшего на рубеже XIV-XV вв., за кожу для книги было уплачено три рубля. В то время на эти деньги можно было купить три лошади.

Самая древняя русская рукописная книга «Остромирово Евангелие» появилась на свет в середине XI века. Книга эта принадлежит перу диакона Григория, который переписал Евангелие для новгородского посадника Остромира. «Остромирово Евангелие» — истинный шедевр книжного искусства! Книга написана на отличном пергамене и содержит 294 листа! Текст предваряет нарядная заставка в виде орнаментальной рамки – фантастические цветы на золотом фоне. В рамке кириллицей вписано: «Евангелие от Иоанна. Глава А». Также в нем имеются три большие иллюстрации, на которых изображены апостолы Марк, Иоанн и Лука. Диякон Григорий писал «Остромирово Евангелие» шесть месяцев и двадцать дней – по полтора листа в день.

Создание рукописи было тяжёлым и изнурительным трудом. Рабочий день длился летом от восхода и до заката солнца, зимой же захватывали и тёмную половину дня, когда писали при свечах или лучинах, и основными центрами книгописания в средние века служили монастыри.

Изготовление древних рукописных книг было также делом дорогим и трудоёмким. Материалом для них служил пергамен (или пергамент) – кожа особой выделки. Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. Привилегию писать лебединым и даже павлиньим пером имел только царь.

Поскольку книга стоила дорого, её берегли. Для защиты от механических повреждений делали переплёт из двух досок, обтянутых кожей и имевших застёжку на боковом срезе. Иногда переплёт оковывали золотом и серебром, украшали драгоценными камнями. Средневековые рукописные книги нарядно оформлялись. Перед текстом обязательно делали заставку – небольшую орнаментальную композицию, часто в форме рамки вокруг названия главы или раздела.

Первую, заглавную букву в тексте – «инициал» – писали крупнее и красивее остальных, украшали орнаментом, иногда в виде человечка, животного, птицы, фантастического существа.

Летописи

Среди рукописных книг было много летописей. Текст летописи состоит из погодных (составленных по годам) записей. Каждая из них начинается словами: «в лето такое-то» и сообщений о событиях, которые произошли в этом году.

Самым знаменитым из летописных сочинений (XII в.), описывающем в основном историю восточных славян (повествование начинается от Всемирного потопа), исторические и полулегендарные события, происходившие в Древней Руси можно назвать «Повесть временных лет» — труд нескольких монахов Киево-Печерской лавры и, прежде всего, Нестора летописца.

Книгопечатание

Книги на Руси ценились, собирались в семьях несколькими поколениями, упоминались почти в каждой духовной грамоте (завещании) среди ценностей и родовых икон. Но всевозрастающая потребность в книгах положила начало новому этапу просвещения на Руси – книгопечатанию.

Первые печатные книги в Русском государстве появились лишь в середине XVI столетия, в пору царствования Ивана Грозного, который в 1553 году устроил в Москве книгопечатню. Для помещения типографии царь велел отстроить особые хоромы недалеко от Кремля на Никольской улице в соседстве с Никольским монастырем. Этот печатный двор был сооружен на средства самого царя Ивана Грозного. В 1563 году его возглавил диакон церкви Николая Гостунского в Московском Кремле — Иван Федоров.

Иван Федоров был человеком образованным, хорошо разбирался в книгах, знал литейное дело, был и столяром, и маляром, и резчиком, и переплетчиком. Он закончил Краковский университет, знал древнегреческий язык, на котором писал и печатал, знал латынь. В народе про него говорили: такой умелец, что и в чужих землях не сыскать.

10 лет работали Иван Федоров и его ученик Петр Мстиславец над устроением печатного двора и только 19 апреля 1563 года приступили к изготовлению первой книги. Иван Федоров сам строил печатные станки, сам отливал формы для букв, сам набирал, сам правил. Много труда ушло на изготовление различных заставок, рисунков большого и малого размеров. Рисунки изображали кедровые шишки и диковинные плоды: ананасы, виноградные листья.

Первую книгу Иван Федоров со своим учеником печатали целый год. Называлась она «Апостол» («Деяния и Послания Апостолов») и выглядела внушительно и красиво, напоминая рукописную книгу: по буквам, по рисункам и по заставкам. Она состояла из 267 листов. Эта первая печатная книга вышла в свет 1 марта 1564 года. Этот год и считается началом русского книгопечатания.

Иван Федоров с Петром Мстиславцем вошли в историю как русские первопечатники, а их первое датированное творение стало образцом для последующих изданий. До наших дней дошел 61 экземпляр этой книги.

После выхода «Апостола» Иван Федоров со своими подручными стали готовить к изданию новую книгу — «Часовник». Если «Апостол» выпускался год, то на «Часовник» ушло всего 2 месяца.

Одновременно с изданием «Апостола» шла работа над составлением и выпуском «Азбуки» — первого славянского учебника. Вышла «Азбука» в 1574 году. Она знакомила с русским алфавитом, учила составлять слоги и слова.

Так и появились на Руси первые православные книги и азбука.

23 марта 2021История, Искусство

«Цвет историй»: как устроен средневековый манускрипт

Как в XV веке писали книги по истории? Что изображали на средневековых миниатюрах и как понять их скрытую символику? Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает о «Цвете историй» — рукописной книге из библиотеки бургундского герцога Филиппа III Доброго — и попутно объясняет, как были устроены другие манускрипты того времени

Филипп III Добрый

В 1467 году Филипп III Добрый — герцог Бургундии, граф Артуа, граф Намюра, герцог Брабанта и Лимбурга, граф Эно, Голландии и Зеландии, герцог Люксембурга — отошел в мир иной в Брюгге. Он не имел королевского титула. Часть земель, которыми он владел, входила во Французское королевство, а часть — в Священную Римскую империю. Однако по факту он был независимым государем и не просто ровней королям, а одним из самых могущественных монархов Европы. Его держава, которую он и его предки старательно расширяли с помощью браков и политических игр, включала не только Бургундское герцогство, но и большую часть Нижних Земель — исторических Нидерландов В наши дни эти земли входят в состав Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Франции..

Конгломерат этих графств и герцогств был одним из самых развитых регионов Старого Света. Брюгге, Гент, Ипр, Антверпен и другие города богатели на производстве сукна и международной торговле. Местная и бургундская знать стремилась к роскоши и давала щедрые заказы художникам, скульпторам, ювелирам и мастерам по гобеленам Например, в 1425 году Филипп III нанял 180 ремесленников (в основном мастеров по гобеленам, но также художников и ювелиров) из городов Южных Нидерландов и Парижа. Они должны были создать украшения для лошадей и павильона, где у герцога намечалась дуэль с Хамфри Ланкастерским, герцогом Глостером.. Именно в Нидерландах в XV веке случилась художественная революция, которую принято называть Северным Возрождением. Сам Филипп Добрый и аристократы из его окружения покровительствовали фламандским художникам-новаторам: Яну ван Эйку, Рогиру ван дер Вейдену и многим другим.

Библиотека Филиппа III Доброго

Вряд ли кто-то из монархов того времени успел за годы правления приобрести столько книг, сколько Филипп Добрый. Он заказывал роскошные тома в Париже и городах Нидерландов. Судя по описи, сделанной после кончины герцога, в его владении насчитывалось почти 900 рукописей. Это собрание могло соперничать с крупнейшими библиотеками того времени: королей Франции, римских пап и венгерского короля Матьяша I Корвина.

Там были и религиозные тексты (Библии, жития святых, часословы, псалтири, молитвенники, сборники проповедей, трактаты о пороках и добродетелях), и светская литература самого разного толка: переводы античных историков и средневековые хроники, рыцарские романы, изречения языческих философов и зерцала государей Зерцало государя — в Средневековье книга, предназначенная для руководства государям. В ней могли содержаться наставления, притчи, нравоучительные повести. Зерцало часто адресовалось конкретному правителю, но включало и отвлеченные этические рассуждения.. Герцог мог открыть «Утешение философией» Боэция, «Декамерон» Боккаччо, «Книгу чудес света» Марко Поло, «Роман о Розе» Жана де Мёна и Гийома де Лорриса или «Книгу об изменчивости фортуны» Кристины Пизанской. Подавляющее большинство рукописей было на французском — родном языке Филиппа Доброго; некоторые религиозные тексты — на латыни. Около трети этих манускриптов дошло до наших дней. Большая часть сегодня хранится в Королевской библиотеке Бельгии в Брюсселе, и с сентября 2020 года они выставлены в музее при этой библиотеке.

«Цвет историй»

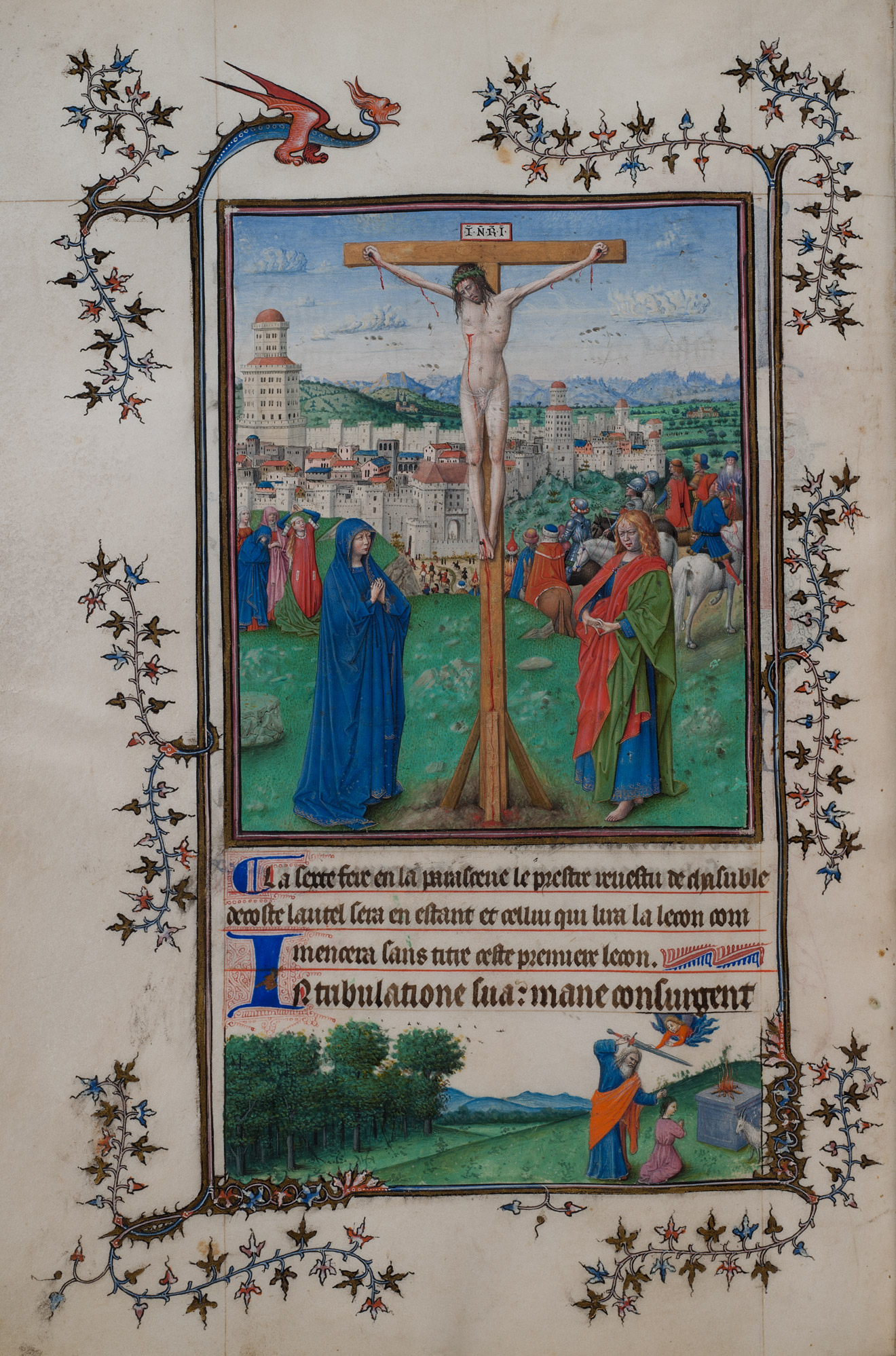

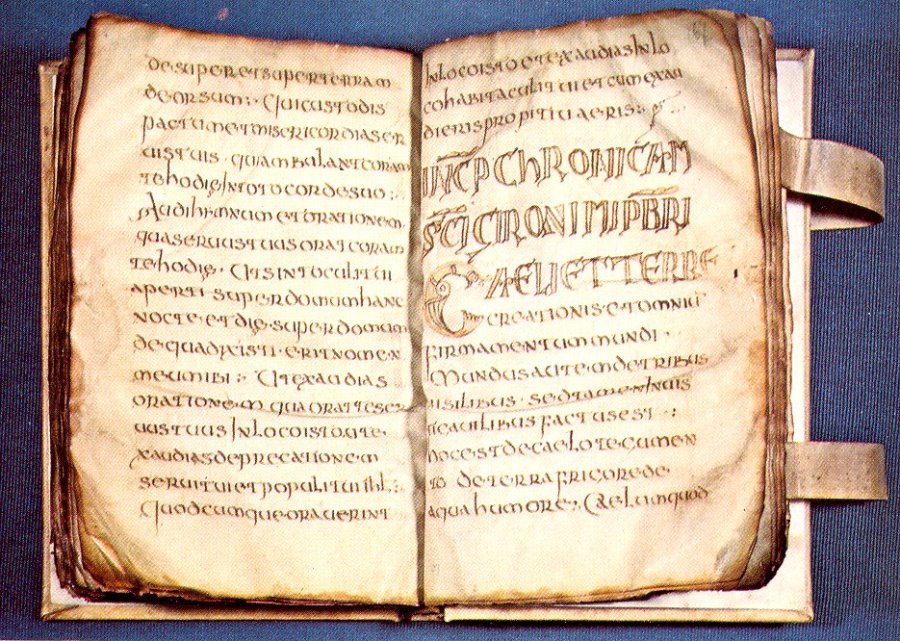

Чтобы представить, как выглядели и как были устроены рукописи, которые заказывали короли, герцоги и другие знатные господа на исходе Средневековья, давайте откроем два тяжелых пергаменных тома, украшенных 65 миниатюрами (ms. 9231 и 9232 Сокращение ms. означает «манускрипт»; у каждого манускрипта Королевской библиотеки Бельгии есть свой номер.). Они были созданы в 1446–1460 годах. Как раз в это время Иоганн Гуттенберг довел до ума и внедрил технологию печати наборными литерами. В 1455 году в Майнце вышла его знаменитая Библия. Однако печатная книга в тот момент — лишь крошечный островок в море книг, переписанных вручную. Государи и знать еще долго продолжали заказывать роскошные манускрипты, расцвеченные инициалами Инициал — художественно выделенная первая буква главы или раздела в тексте книги (или рукописи). В русскоязычных текстах инициал принято называть буквицей., маргиналиями Маргиналии (от лат. margo — «граница», «край») — записи, заметки или рисунки на полях средневековых книг или рукописей.и миниатюрами.

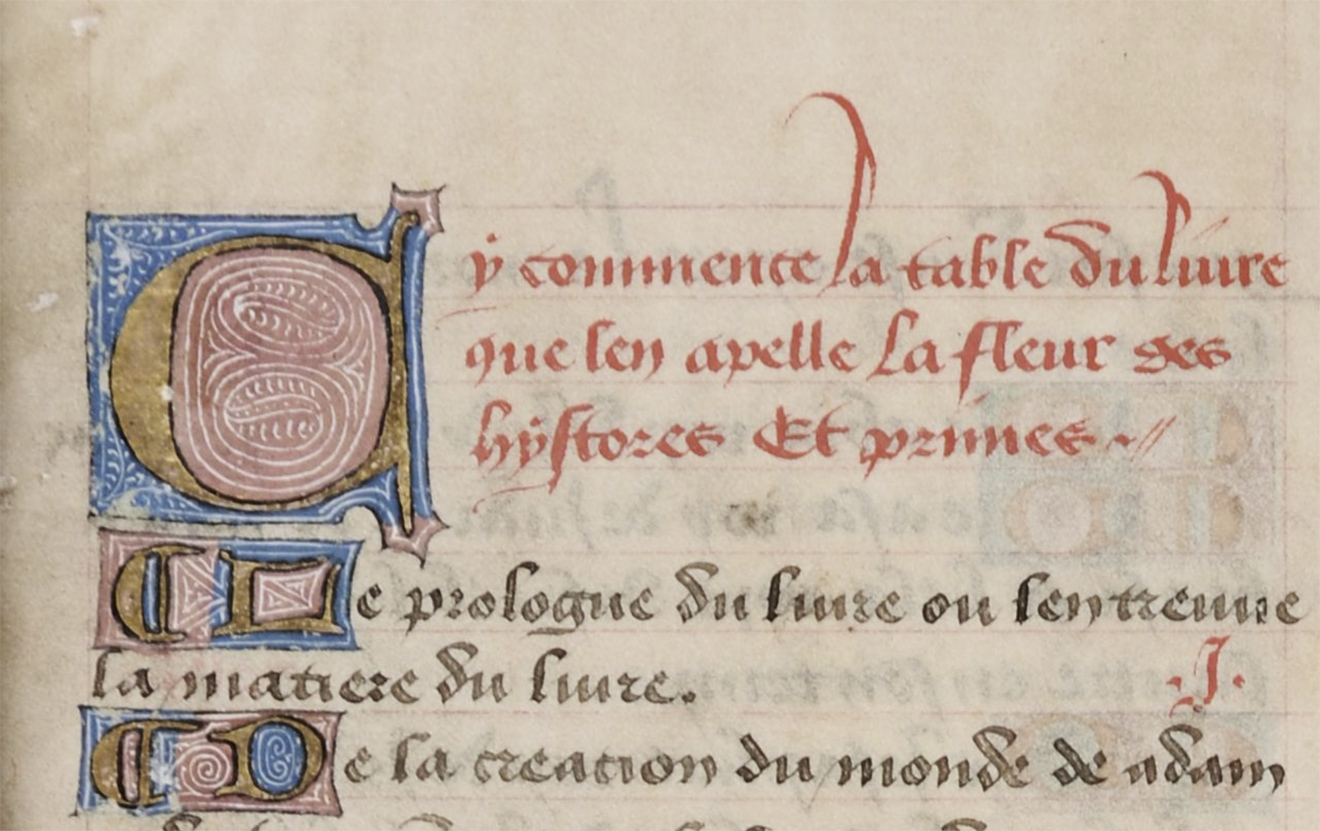

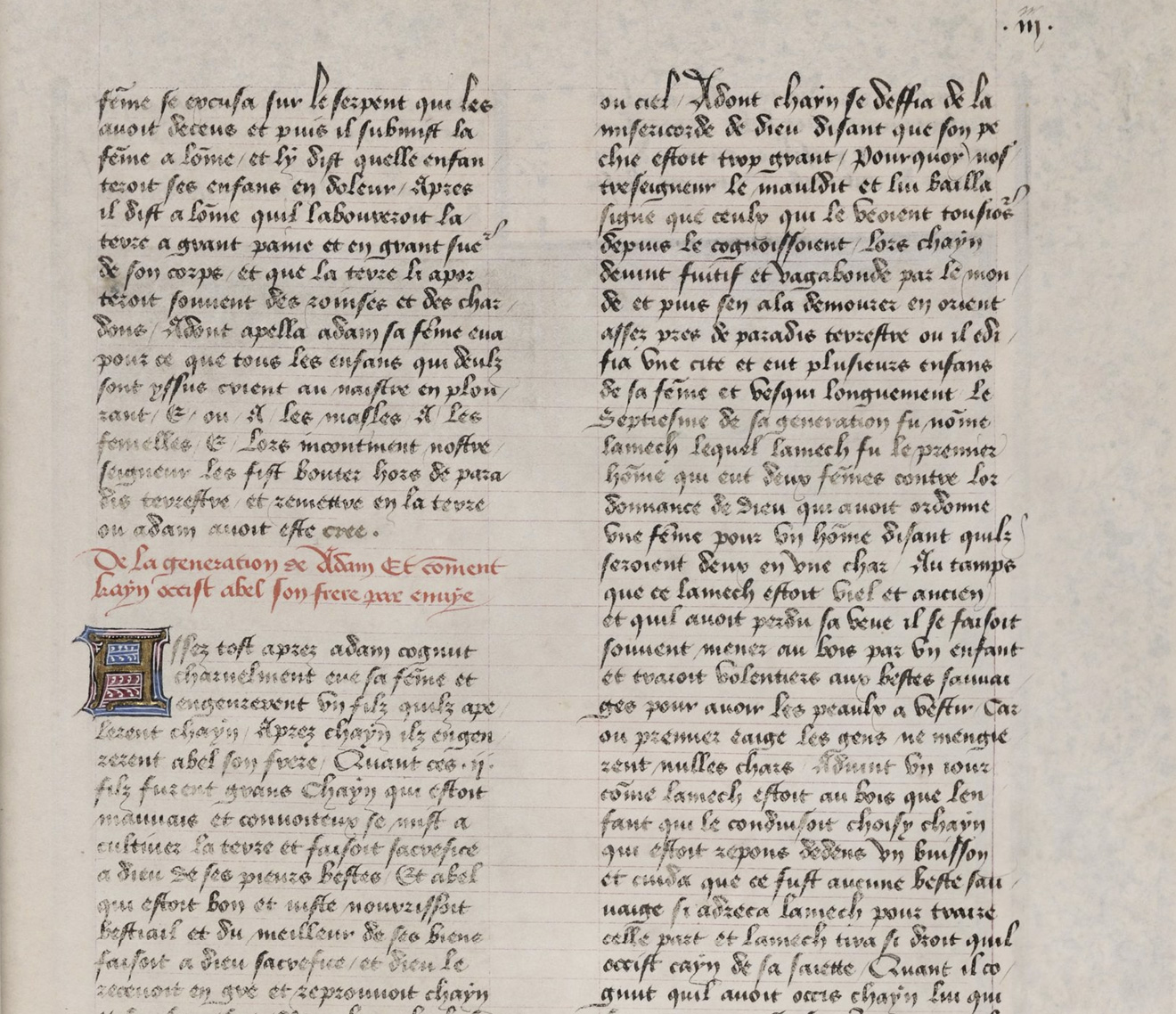

На первом листе первого тома киноварью Киноварь — краска красного цвета, которую добывают из одноименного минерала. выведено: «Cy commence la table du livre que l’en apelle la Fleur des histoires et princes». В переводе с французского это значит: «Здесь начинается оглавление книги, которая именуется „Цвет историй и князей“». А в конце второго тома следует небольшая поэма. Первые буквы строк из ее начала образуют акростих: «Jehan Mansel composa ce livre nommé des histoires la fleur» — «Жан Мансель составил эту книгу под названием „Цвет историй“».

Автор

Кто же такой Жан Мансель? Он не монах-хронист, который год за годом записывал известия, принесенные в монастырь из большого мира, а мирянин, чиновник, который многие годы служил герцогам Бургундии. Родился он где-то в 1400 или 1401 году. Мы знаем, что он был сборщиком налогов в Эдене (городке в 54 километрах от Арраса — столицы графства Артуа), потом помощником генерального сборщика налогов c Артуа, Булони и Сен-Поля и занимал еще много должностей. В 1470 году герцог Карл Смелый (1467–1477), наследник Филиппа Доброго, поручил Манселю проинспектировать строительство замка в Эдене, но вскоре освободил от службы ввиду «преклонного возраста и немощи». Через три или четыре года Манселя не стало.

Мансель служил герцогам не только на административном, но и на литературном поприще. Филипп Добрый проявлял немалый интерес к истории: прошлому Французского королевства, ведь бургундский дом был младшей ветвью французской династии Валуа Основатель бургундского дома Филипп II Смелый (1363–1404) был братом французского короля Карла V (1364–1380).; к истории нидерландских земель, которые его дед, отец и он сам включили в свою державу; к истории древней Трои — многие династии и королевства считали себя наследниками троянцев, и бургундские герцоги питали к ним особое почтение; к истории Древнего Рима — в нем видели идеал государственности и кладезь примеров для государей.

Для Филиппа Доброго Мансель составил компиляцию под названием «Римские истории». В ней рассказывалась история Рима с древнейших времен до императора Домициана (81–96 н. э.). Рецепт был прост: Мансель взял текст Тита Ливия во французском переводе Пьера Берсюира и добавил к нему сведения, почерпнутые у других древних авторов: Саллюстия, Светония и Павла Орозия. По тому же принципу составлен и «Цвет историй» — пространный свод всемирной истории: от сотворения мира до конца правления французского короля Карла VI (1380–1422). Это сочинение сохранилось в нескольких десятках рукописей — для того времени это явный знак популярности.

Название

Мансель озаглавил свой труд «Fleur des histoires» — «Цвет историй». Такие названия были очень распространены в его время. С XII века многие историографы называли свои труды «Цветами историй» (на латыни «Flores historiarum»), «Цветами хроник» («Flores chronicorum») или «Цветами времен» («Flores temporum»). Их авторы собирали пространные фрагменты из трудов предшественников в новый «букет». От этого же корня происходит слово «флорилегий» Слово florilegium образовано от латинского flos — «цветок», legere — «собирать», «составлять».. Так называли антологии, сборники выдержек из Отцов Церкви или языческих философов. «Цветник», составленный Манселем, — тоже огромная компиляция.

Структура

Текст «Цвета историй» разделен на три книги. Первая ведет читателя от Адама и Евы к правлению римского императора Октавиана Августа (27 до н. э. — 14 н. э.). Вторая включает житие Христа, деяния апостолов, чудеса Девы Марии, а также римскую историю до воцарения Домициана и заканчивается главой о частях света. Третья книга составляет второй том и повествует о деяниях святых, продолжает рассказ о Риме (до императора Валентиниана, 364–375), а затем излагает историю Франции вплоть до Карла VI. В конце второго тома к тексту добавлены небольшие нравоучительные статьи: о четырех кардинальных добродетелях Кардинальные добродетели — группа из четырех основных добродетелей, на которых, согласно античной философии, строятся все остальные. К кардинальным добродетелям относят благоразумие (практическую мудрость), мужество, сдержанность и справедливость. Представление о кардинальных добродетелях было распространено и в христианской культуре. и о душе человеческой.

Текст и поля

Взглянем на труд Манселя. Это роскошный, чрезвычайно дорогой том — потому он изготовлен не из бумаги, которую к этому времени уже широко применяли на Западе, а из пергамена — тщательно выделанной кожи. Текст написан коричневыми чернилами, аккуратным готическим шрифтом, в две колонки. Присмотревшись, можно заметить тонкую разлиновку, как в школьной тетради. Она помогала писцу не сбиться.

На листах с текстом нет никакого декора, кроме маленьких буквиц. Главное украшение манускрипта — миниатюры, которые помещены перед началом глав. Каждая из них очерчена тонкой рамкой из двух полосок: сине-красной и золотой. Вокруг размещается текст с заголовком, а дальше — вторая такая рамка. За ней начинаются поля. Они покрыты мелким орнаментом из побегов, золотых листьев, цветов и плодов. Подобный декор встречался во многих рукописях того времени.

1 / 4

Рождество. Страница часослова Шарля Ле Клерка. Гент (?), вторая четверть XV века© British Library

2 / 4

Господь и святые. Миниатюра Мастера Гильберта Мецского. Страница из часослова. Гент, около 1450–1455 годов© The J. Paul Getty Museum

3 / 4

Бичевание Христа. Миниатюра Виллема Вреланта. Страница из часослова. Брюгге, начало 1460-х годов© The J. Paul Getty Museum

4 / 4

Вероника с ликом Христа, отпечатавшимся на ее плате. Миниатюра Ливена ван Латема. Страница из молитвенника Карла Смелого. Антверпен, около 1471 года© The J. Paul Getty Museum

В XIII–XIV веках на полях фламандских, французских и английских манускриптов можно было увидеть сцены охоты, крестьян, работающих в полях, лесных зверей и домашних животных, резвящихся обезьян, канатоходцев и музыкантов, странных гибридов и уродцев. В двухтомнике Манселя таких маргиналий нет. Когда он был создан, они еще продолжали кое-где появляться, но в целом вышли из моды. В некоторых манускриптах, вышедших из мастерских Брюгге или Гента во второй половине XV века, поля заполнены крупными ягодами, цветами, насекомыми, нитями четок, монетами, паломническими значками или другими предметами. Порой они выполнены в технике trompe-l’oeil (визуальной обманки): с тенями и трехмерными эффектами, которые делают их почти реальными. Здесь таких изысков тоже не найти.

Миниатюры

Многие роскошные рукописи открывались миниатюрой, на которой автор (составитель, переводчик, а порой мастер-иллюминатор Иллюминатор — художник, который иллюстрировал рукописные книги, украшал их цветными миниатюрами и орнаментами.) вручает свой труд заказчику — князю Церкви или чаще монарху. Одна из таких сцен принадлежит Рогиру ван дер Вейдену Рогир ван дер Вейден (1399/1400 — 1464) — один из самых известных представителей фламандских примитивов, группы художников исторических Нидерландов XV — начала XVI века. — одному из самых известных нидерландских художников того времени. В рукописи «Хроники Эно» (1447) мы видим, как Жан Воклен, который перевел ее текст с латыни на французский, преподносит герцогу Филиппу Доброму тяжелый том в кожаном переплете. В «Цвете историй» посвятительной миниатюры нет. И мы не знаем, был ли этот двухтомник создан специально для герцога или попал к нему от другого владельца.

1 / 2

Жан Воклен преподносит «Хроники Эно» Филиппу Доброму. Миниатюра Рогира ван дер Вейдена. 1447 год© Bibliothèque royale de Belgique / www.kbr.be/ Wikimedia Commons

2 / 2

Жан Воклен преподносит «Книга завоеваний и подвигов Александра» Филиппу Доброму. Миниатюра Мастера Вокленова «Александра». Около 1446 года© Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons

Мы привыкли к тому, что у любого произведения есть автор (художник, скульптор, ювелир) — и этот автор чаще всего один. В Средние века не только над циклами фресок, но и над украшением рукописей часто работали коллективно. Два, три, четыре, пять, а порой и множество мастеров украшали страницы миниатюрами, инициалами и маргиналиями. Они могли трудиться параллельно — благо рукопись состояла из отдельных тетрадей, которые раздавали по мастерским, а потом собирали вместе, чтобы переплести. Нередко случалось, что украшение рукописи затягивалось на десятилетия.

Хороший пример — Роскошный часослов, принадлежавший герцогу Жану Беррийскому — брату Филиппа II Смелого, основателя бургундской ветви Валуа. Эта рукопись чрезвычайно важна для истории искусств. В ней очень много нового и необычного для того времени: реалистичные виды замков, ночные сцены, снег, тени, падающие от фигур. Большая часть миниатюр была создана в 1411–1416 годах братьями Лимбург. После их смерти и смерти заказчика рукопись осталась незавершенной. В середине столетия над ней работал еще один мастер, а в 1480-х годах ее украшение завершил Жан Коломб из Буржа, который работал на герцога Савойского.

1 / 5

Соколиная охота, купание. Миниатюра, предположительно, Жана Лимбурга. Страница из Роскошного часослова герцога Беррийского. 1412–1416 годы© Musée Condé, Chantilly / Wikimedia Commons

2 / 5

Анатомический человек. Миниатюра братьев Лимбург. Страница из Роскошного часослова герцога Беррийского. 1412–1416 годы© Musée Condé, Chantilly / Wikimedia Commons

3 / 5

Иоанн на Патмосе. Миниатюра братьев Лимбург. Страница из Роскошного часослова герцога Беррийского. 1412–1416 годы© Musée Condé, Chantilly / Wikimedia Commons

4 / 5

Введение во храм. Миниатюра братьев Лимбург. Страница из Роскошного часослова герцога Беррийского. 1412–1416 годы© Musée Condé, Chantilly / Wikimedia Commons

5 / 5

План Рима. Миниатюра братьев Лимбург. Страница из Роскошного часослова герцога Беррийского. 1412–1416 годы© Musée Condé, Chantilly / Wikimedia Commons

Миниатюры в двух томах «Цвета историй» тоже созданы не одним человеком. Вероятно, над рукописью работало три мастера. Двое из них неизвестны — их принято называть Мастером Манселя (по этой рукописи) и Мастером понтификала из Теруана (по еще одному манускрипту, над которым он работал). Третий — это Симон Мармион (ок. 1425 — 1489), уроженец Амьена, который, как и многие мастера того времени, иллюминировал манускрипты и писал алтарные панели на досках. На его счету, к примеру, сумрачные адские сцены из «Видения рыцаря Тнугдала», которое сейчас хранится в Музее Гетти в Лос-Анджелесе.

Посмотрим, как устроены миниатюры в «Цвете историй» на примере пяти сюжетов из первого тома, изображенных Мастером Манселя.

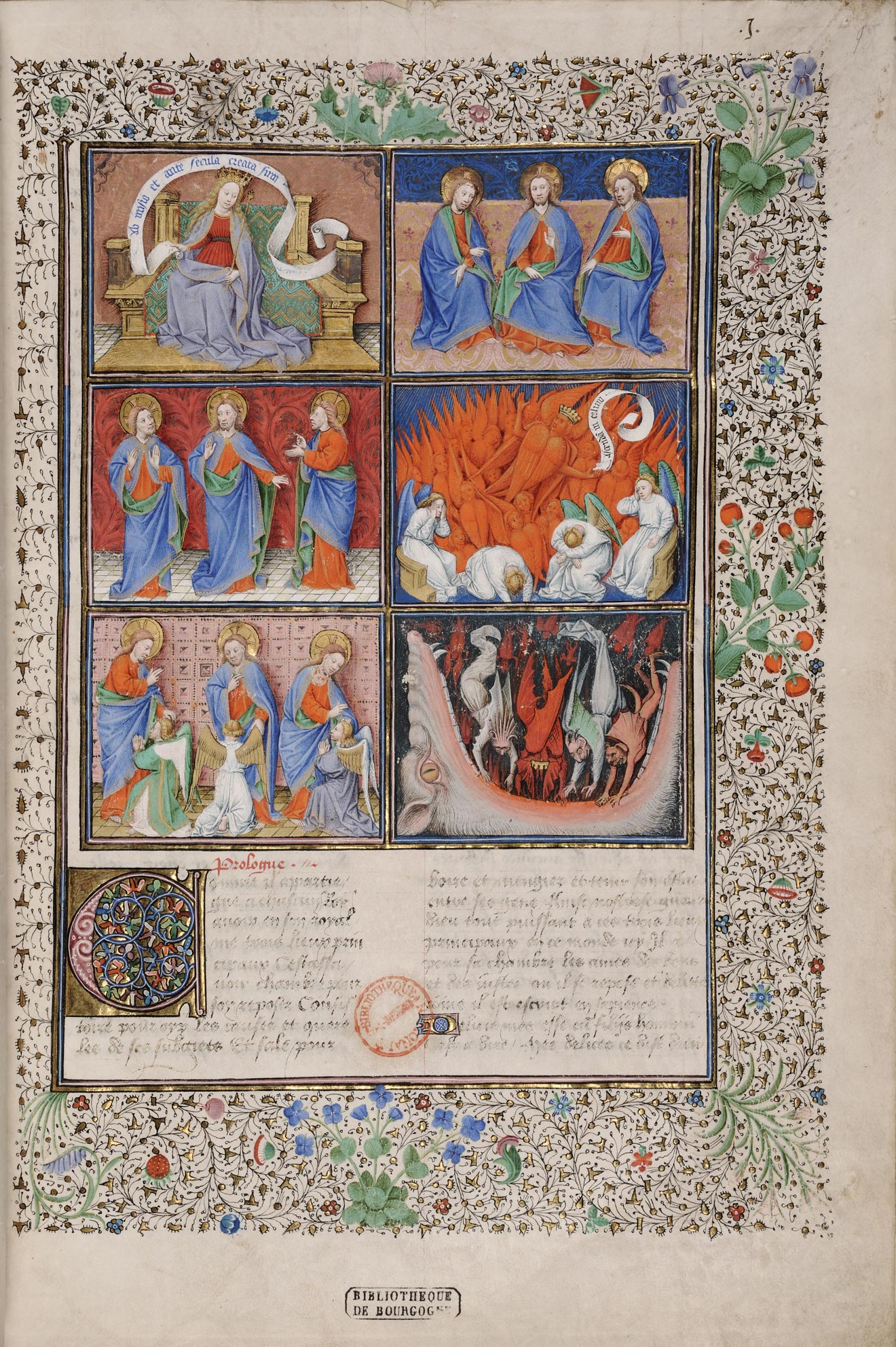

№ 1. Сотворение мира и отпадение Люцифера

Ms. 9231. Fol. 9 Fol. — сокращение латинского folio — «лист». Таким сокращением обозначают лист манускрипта. Оборотную сторону листа обозначают номером и буквой v — от латинского verso — «вертеть, поворачивать».

Откроем первый том. Между оглавлением и прологом помещен фронтиспис — миниатюра в тонкой двуслойной рамке. Она разделена на шесть отсеков. Многие средневековые хроники и другие рукописи открываются изображением Шестоднева — рассказом о шести днях творения, описанных в Книге Бытия. В первый день Господь сотворил небо, землю и свет, а потом отделил свет от тьмы; во второй — создал твердь посреди воды и отделил воду над твердью от воды под твердью и назвал твердь небом; в третий — создал сушу, море и растения; в четвертый — небесные светила; в пятый — рыб, пресмыкающихся и птиц; в шестой — зверей земных, скот, гадов и человека. Каждая сцена обычно посвящена одному дню.

Однако здесь логика иная. Перед нами не история первых дней мироздания, а скорее богословская «инфографика» Мастер Манселя не выдумал всю эту иконографику, а скопировал ее с фронтисписа одной из Историзованных Библий (Bible historiale). Так называли иллюстрированные переложения Священной истории с богословскими комментариями. Видимо, образцом для Мастера Манселя стал том, созданный в Париже в начале XV века. Сейчас он тоже хранится в Королевской библиотеке Бельгии (ms. 9001)., посвященная Богу Творцу и истокам зла, которое вошло в мир с мятежом Люцифера. В верхнем левом отсеке изображена девушка в короне и со скипетром в руке, которая сидит на престоле. Это Премудрость (Sagesse) — предвечное Слово Божье, олицетворение божественного порядка — принципа, в соответствии с которым было сотворено мироздание.

Во втором отсеке на длинной скамье восседает Троица — Бог Творец, единый в трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух. Как изобразить Бога единого, но троичного, ипостаси равные, но выстроенные в иерархию (ведь Отец «старше» Сына)? На средневековом Западе применяли множество визуальных решений: например, три юноши; три ангела; старец, Христос и голубь — символ Святого Духа; человек с тремя головами на одной шее; человек с тремя сросшимися лицами на одной голове и так далее.

Здесь все три ипостаси Троицы идентичны обликом и одеждами. У всех одинаковые золотые нимбы с крестом — с ними обычно изображали Христа. Отец, Сын и Дух отличаются только жестами и положением на троне-скамье. В центре восседает Отец, по его правую руку — Сын, а по левую — Святой Дух.

Сюжет третьего отсека не столь очевиден. Возможно, в нем ипостаси Троицы судят ангелов-мятежников, которые в четвертом отсеке под предводительством Люцифера восстают против своего Творца.

Люцифер изображен как огненно-красный серафим с шестью крылами и в короне. Она символизирует его греховное стремление стать равным Творцу и уготованную ему роль князя тьмы. Четверо скорбных ангелов, которые прижимают руки к щекам и утыкаются лицами в колени, — это другие отступники, последовавшие за ним. Они будут извергнуты из ангельского чина и оборотятся в бесов.

В пятом отсеке Троица благословляет ангелов, сохранивших верность Творцу, а в шестом — Люцифер и мятежники низвергаются в преисподнюю — в облике огромной звериной пасти.

Мастер Манселя показал превращение ангелов света в ангелов тьмы. Одни уже преобразились в бесов: их тела потемнели, а птичьи крылья, с какими всегда представляли ангелов, сделались перепончатыми — это был привычный атрибут демонов. Другие уже звероподобны, но их тела все еще частично скрыты белыми ангельскими хитонами. Трансформация происходит прямо на наших глазах.

Фламандская живопись в 6 вопросах

Рассказываем, как нидерландские художники XV века изменили представление о живописи

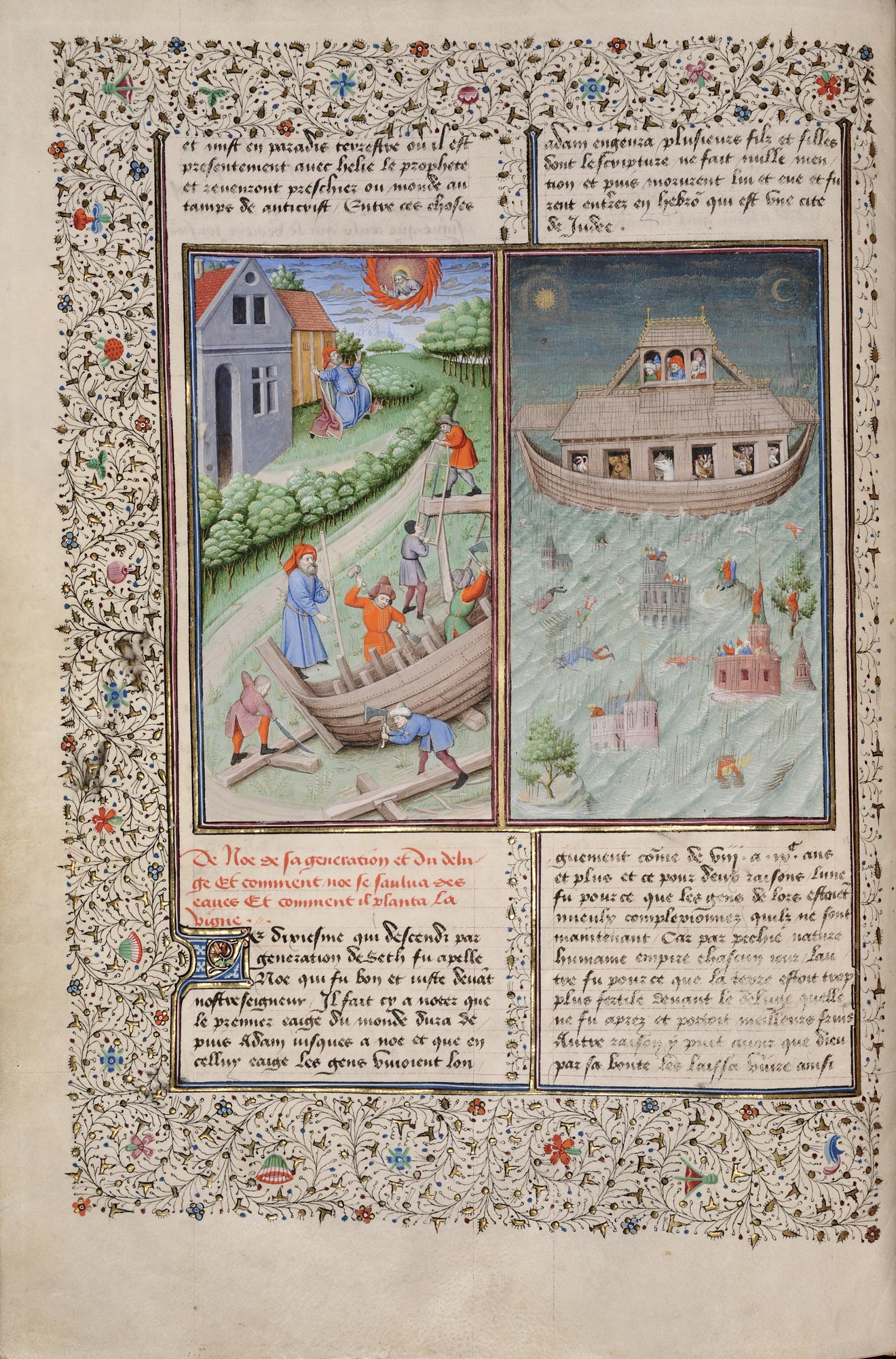

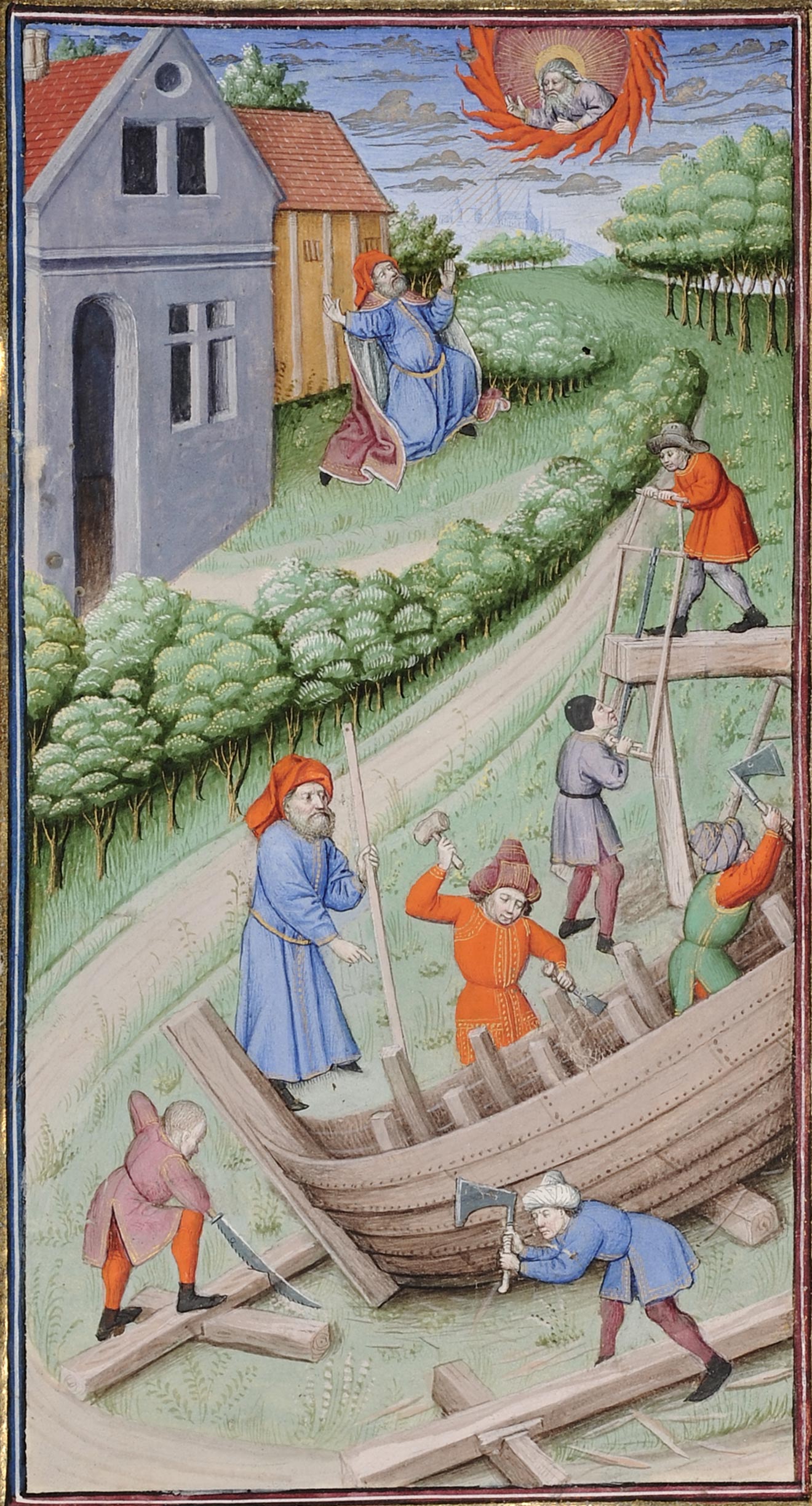

№ 2. Всемирный потоп и Ноев ковчег

Ms. 9231. Fol. 11v

Перед главой о Ное, потопе и о том, как «он спасся от вод и насадил виноградник», помещена миниатюра, разделенная на две части. Перед нами два эпизода одной истории. Слева Господь, решивший истребить развращенное человечество, с небес обращается к праведному Ною, которого хочет спасти «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи» (Быт. 6:13–14). . Ной внимает ему, широко расставив руки. Это жест молитвы, воззвания к небесам и покорности воле Всевышнего. На первом плане сыновья и слуги праотца пилят массивный деревянный брус двуручной пилой и строят ковчег, изображенный здесь как большая лодка.

В этой миниатюре есть несколько черт, которые помогут понять не только ее, но и в целом европейскую иконографию позднего Средневековья. Первая из них — анахронизм, смешение времен, осовременивание прошлого. Дом с черепичной крышей, на заднем плане — крошечный город с готической церковью. Кажется, будто Ной живет где-то во Фландрии. И все-таки здесь не так много деталей, которые мастер-иллюминатор перенес из реальности за окном в библейские времена. На множестве других миниатюр в этой и других рукописях персонажи из далекого прошлого, как правило, были одеты в современные одежды европейского покроя и действовали в современных декорациях. Воины царя Ирода, убивающие вифлеемских младенцев, были облачены в рыцарские латы, а Древний Рим или Иерусалим выглядели как североевропейские города с зубчатыми башнями, черепичными крышами, ратушей и собором.

Пролистаем первый том Манселя на полторы сотни листов вперед Ms. 9231. Fol. 154.. Там изображено победоносное войско римского полководца Сципиона Африканского (235–183 до н. э.), которое овладело Карфагеном. Пленные карфагеняне в одних рубахах, с обритыми головами и связанными руками колонной выходят из города. Римские воины одеты в тяжелые доспехи XV века, а сам Карфаген выглядит как хорошо укрепленный замок с башнями, церковью и огромным донжоном Донжон — главная, самая большая башня в средневековом замке, служившая убежищем в случае нападения. В ней располагались склады с оружием и продовольствием. в центре.

Вторая важная черта — симультанность (т. е. «единомоментность»). Обратите внимание на то, что фигура Ноя повторяется в левой сцене дважды. Вверху он внимает Господу, а внизу на первом плане руководит строительством ковчега. Мастер Манселя соединяет в одном пространстве несколько эпизодов одной истории или временных планов. Этот прием очень часто применялся как итальянскими, так и северными (фламандскими, французскими, немецкими) художниками XV века.

Сцены, которые они писали, приобрели глубину и невиданное правдоподобие. В классической средневековой иконографии персонажи чаще всего действовали на плоском — золотом, цветном или геометрическом — фоне. Теперь «сцена» стала трехмерной: появились пейзажи и реалистичные интерьеры. Однако иллюзионизм в воспроизведении трехмерного пространства не обязательно подразумевал единство времени. Многие художники воспользовались новыми возможностями для того, чтобы вместить в одну сцену множество эпизодов одной истории и придать ей большую сюжетную плотность.

Еще один важный момент — «скрытая символика». Этот термин был предложен искусствоведом Эрвином Панофским (1892–1968). В средневековой иконографии огромную роль играли явные символы. Простой пример — атрибуты святых. Когда святая Варвара держит в руках башню, мы сразу понимаем, что это не игрушка и не архитектурная модель, а условный знак, напоминание о ее заточении. В XV веке нидерландские художники стали все чаще использовать скрытые символы, которые не бросаются в глаза, а встроены в сюжет и логику повседневности.

На первом плане миниатюры, созданной Мастером Манселя, двое мужчин работают над деталями ковчега. И они сделаны в форме креста. Видимо, это совсем не случайно. Один из методов интерпретации Библии, который применяли средневековые богословы, а вслед за ними художники, — это типология.

Считалось, что отдельные события и персонажи из Ветхого Завета предвещали события и персонажей из Нового. Речь шла не о словесных пророчествах, а о том, что сами реалии, описанные в Ветхом Завете, заключали в себе указание на грядущее боговоплощение и миссию Христа по спасению рода человеческого. Христианские богословы были убеждены, что Ветхий Завет находит полное воплощение в Новом, а Новый раскрывает истинный смысл Ветхого. Ветхозаветные события-предсказания называли типами, а их новозаветные воплощения — антитипами.

Во многих толкованиях ковчег, в котором праведный Ной со своим семейством спасся от вод потопа, представал как тип Церкви, корабля праведных. Считалось, что дерево, из которого он построен, указывает на дерево, из которого будет сбит крест — инструмент казни Христа и символ спасения человечества. Потому присутствие в этой сцене деревянных деталей, похожих на крест, могло считываться зрителями как отсылка к Новому Завету, смерти Спасителя и искуплению первородного греха.

На правой части миниатюры ковчег с двумя палубами под проливным дождем плавает над затопленной землей. Из окошек выглядывают звери (каждой твари по паре) и люди — семья Ноя. Над водой поднимаются острова — вершины гор и колокольни, на которых грешники, обреченные на гибель, пытаются спастись, а вокруг плавают тела уже утонувших.

Определитель святых

Каталог, благодаря которому вы научитесь опознавать святых по их атрибутам

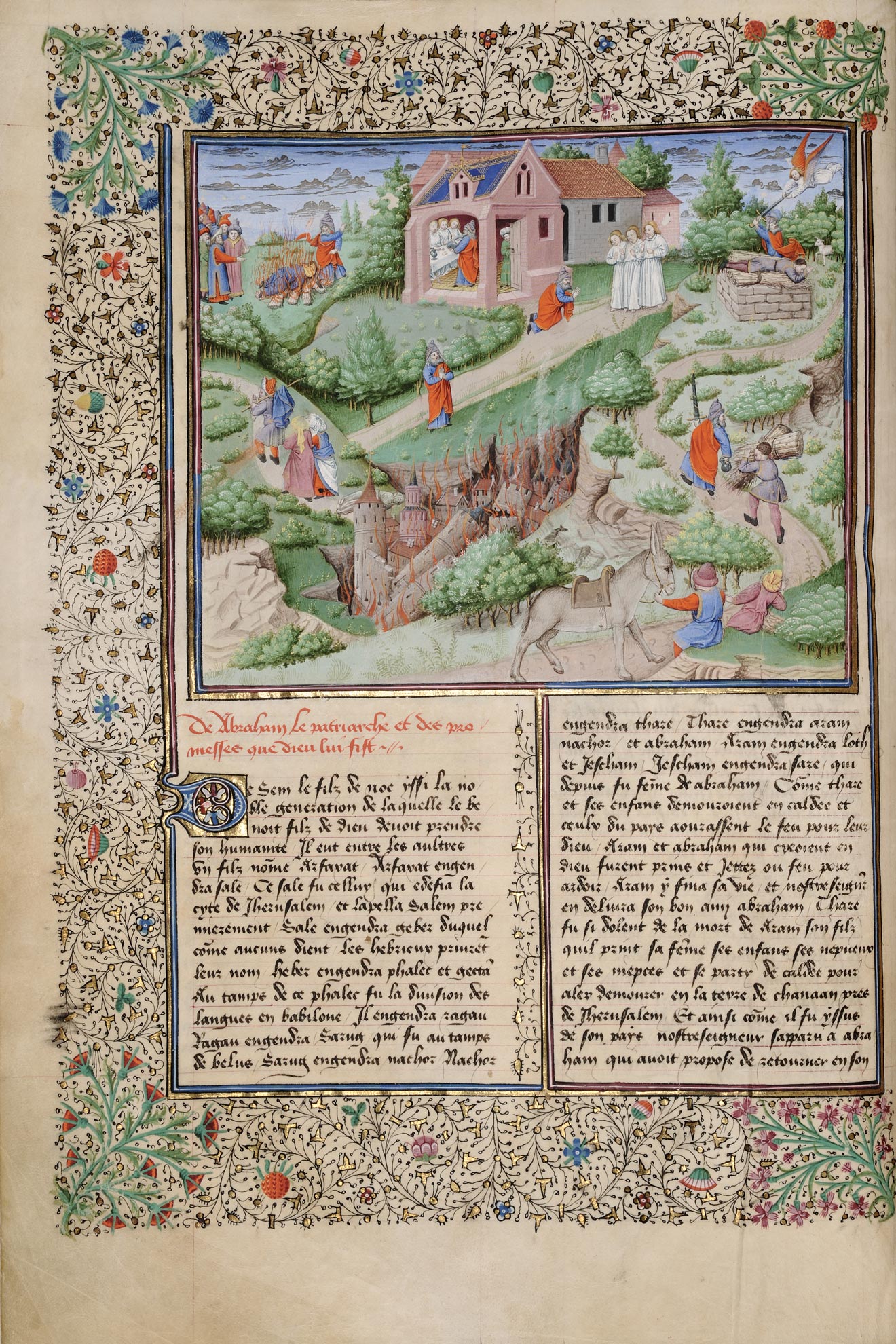

№ 3. История Авраама

Ms. 9231. Fol. 13v

Глава, посвященная праотцу Аврааму и завету, который с ним заключил Господь, открывается миниатюрой, где принципы симультанности доведены до предела. Все сцены разворачиваются в едином пространстве, и фигура Авраама повторяется в нем целых семь раз. Его можно узнать по седой бороде, синему просторному хитону, красному плащу и высокой сиреневой шапке. Это один из многочисленных вариантов юденхута — остроконечного головного убора, который с XI века в католической иконографии служил главным маркером иудеев и порой других народов Востока.

Как читать эту миниатюру, откуда начинается рассказ? Тут нет жесткого порядка сцен. Пейзаж делится на три зоны — в каждой из них представлена своя часть истории. Наверху Авраам встречает на дороге трех путников (или трех ангелов), а потом принимает их в своем доме. Судя по тексту Книги Бытия, он сразу же понял, что ему явился Господь «Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего» (Быт. 2:6).. В христианском толковании три мужа — это три ангела, которые являют троичность Бога, или сама Троица, которая предстала перед праведником. Вслед за этой ветхозаветной историей в христианском искусстве возникло изображение Троицы в облике трех одинаковых юношей или ангелов (вспомним знаменитую икону Троицы, написанную Андреем Рублевым).

Теперь нужно взглянуть на передний план миниатюры, где в огне гибнут дома и башни. Это Содом — нечестивый город, который Господь решил уничтожить. Сверху Авраам наблюдает за его разрушением, а слева его племянник Лот, по велению ангела, уходит прочь «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города» (Быт. 19:15).. Только его жена, ослушавшись запрета, обернулась назад и оборотилась в соляной столп. В то время его часто изображали как колонну, из которой торчит человеческая голова, или как белую человеческую фигуру, похожую на статую. Здесь жена-столп не стоит, а лежит, повернувшись к погибшему городу.

Наконец, весь правый край миниатюры занят историей о жертвоприношении. Ведь однажды Господь приказал Аврааму взять единственного сына Исаака, отвести на гору и принести его в жертву (Быт. 22:2). Тот оседлал осла, наколол дров для всесожжения, взял Исаака и отправился на указанное ему место. Наверху мальчик уже лежит на жертвеннике, а отец замахивается над ним мечом. Однако в последний момент ангел остановил его «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт. 22:12).. Аврааму было указано вместо Исаака принести Господу овна.

К жертвеннику ведет дорога, по которой бредут Авраам с Исааком. На плече мальчика две вязанки дров, которые сложены в форме косого креста. В средневековых толкованиях Библии жертва, которую должен был принести Авраам, тоже выступала как один из типов распятия. Исаак, несущий крест в сторону алтаря, — это указание на Христа, который нес крест на Голгофу.

Возможно, тут еще была отсылка к апостолу Андрею — святому патрону бургундской династии. По преданию, его распяли на косом кресте. Эта сцена изображена на первой же миниатюре во втором томе «Цвета историй».

В истории Авраама, как она изображена Мастером Манселя, все эпизоды происходят под открытым небом и отделены друг от друга лишь изгибами рельефа. Однако на других миниатюрах, где действие разворачивается на улицах и площадях города либо внутри какого-то здания (дворца, церкви, крепости), пространство распадается на череду сцен. Между ними пролегают стены. И они отделяют не только разные кварталы города или комнаты дома, но и разные пласты времени.

Например, на листе 236 изображено Успение Девы Марии и события, которые ему предшествовали. Каждая сцена происходит в собственном «домике». Они примыкают друг к другу, словно части одного здания, или стоят неподалеку. Однако перед нами не большой дом или улица города, а несколько «сценических коробок». Их передние стенки убраны, чтобы показать зрителю, что происходит внутри.

Как смотреть иконы

Голгофа, знак греха и обратная перспектива

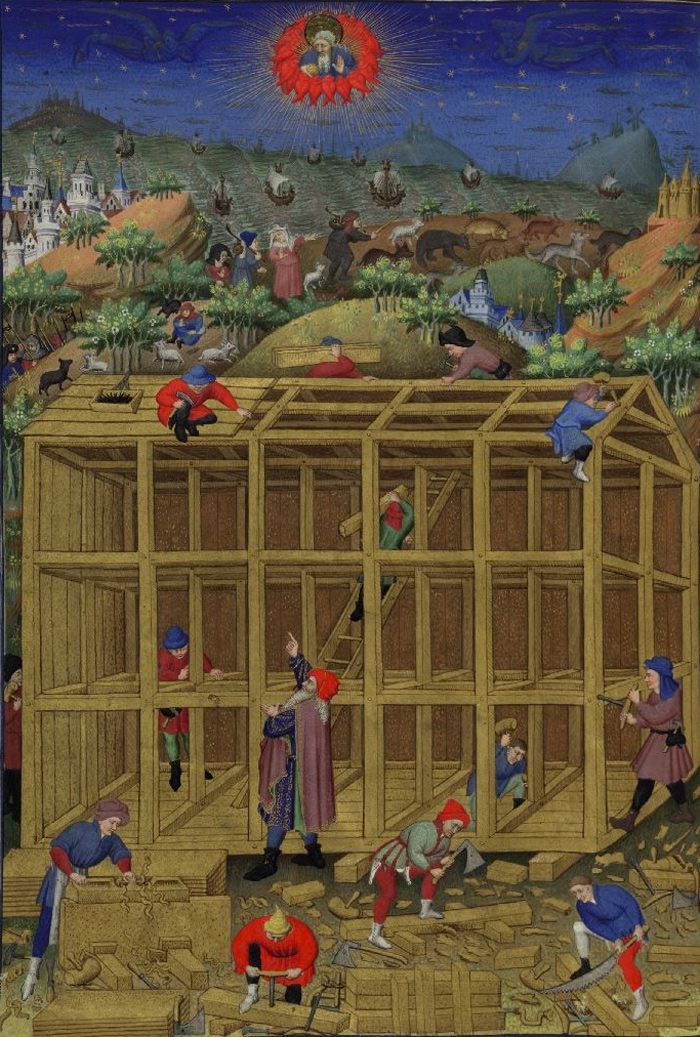

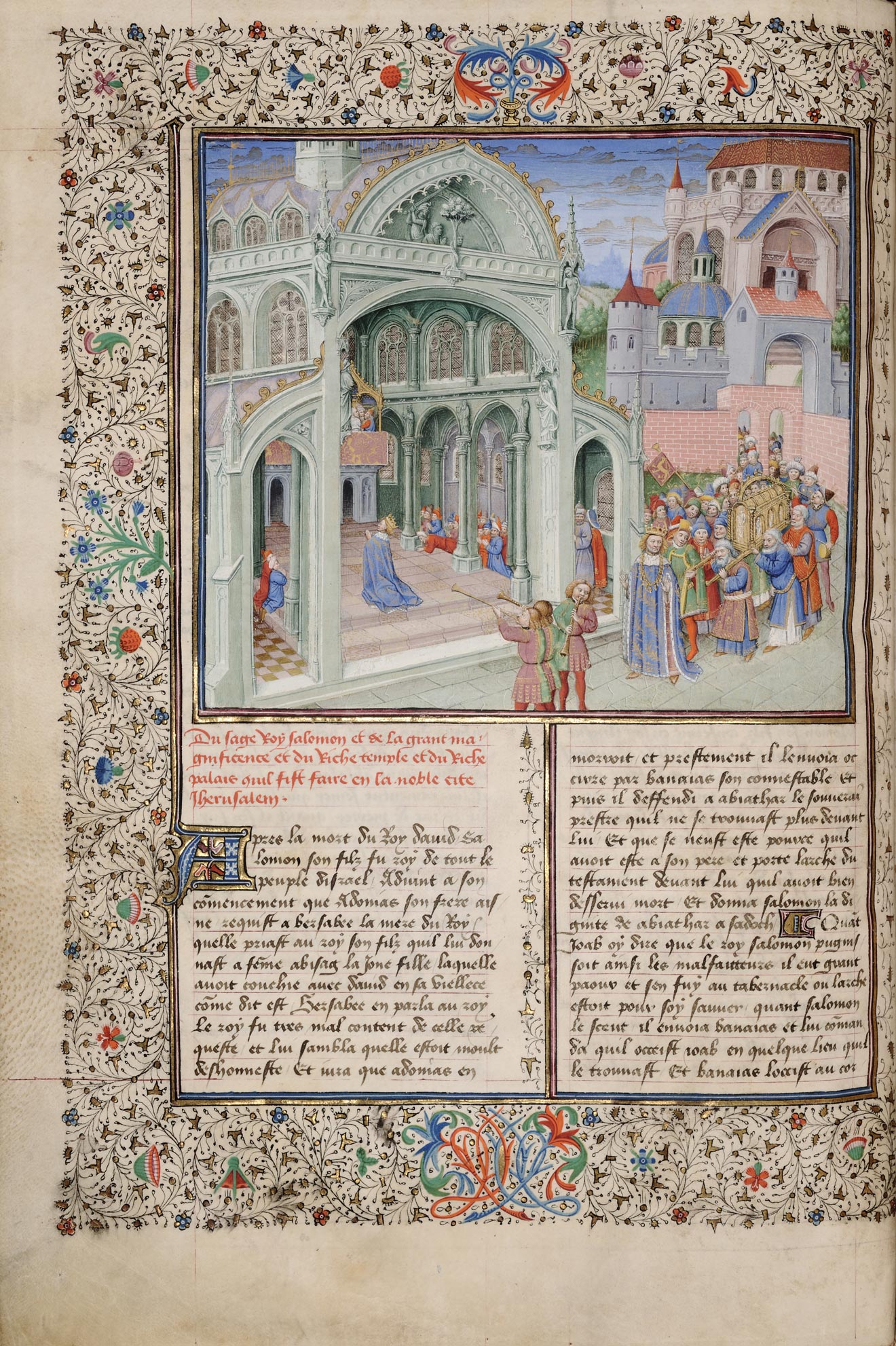

№ 4. Храм Соломонов

Ms. 9231. Fol. 51v

На этой миниатюре предстает история израильского царя Соломона — строителя первого Иерусалимского храма Первый храм, построенный Соломоном, был разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до н. э. В V веке до н. э. храм был восстановлен (его принято именовать Вторым храмом), в конце I века до н. э. перестроен царем Иродом. Именно это здание в 70 году н. э. разрушили римляне под командованием будущего императора Тита.. Но как это сооружение выглядело? Французские и нидерландские мастера XV века, как правило, представляли иудейский храм в облике огромного готического собора со множеством статуй или многоуровневой башни, похожей на вавилонский зиккурат.

Был еще один вариант — круглое или многоугольное сооружение с барабаном и куполом. Этот образ был вдохновлен Куполом Скалы — мусульманским святилищем, которое арабы в конце VII веке воздвигли на Храмовой горе, на том самом месте, где некогда возвышался иудейский храм. Среди христианских паломников, побывавших в Святой земле, и крестоносцев возникло представление о том, что это здание — часть древнего храма. Потому и сам храм времен Соломона или Христа стали изображать по его модели.

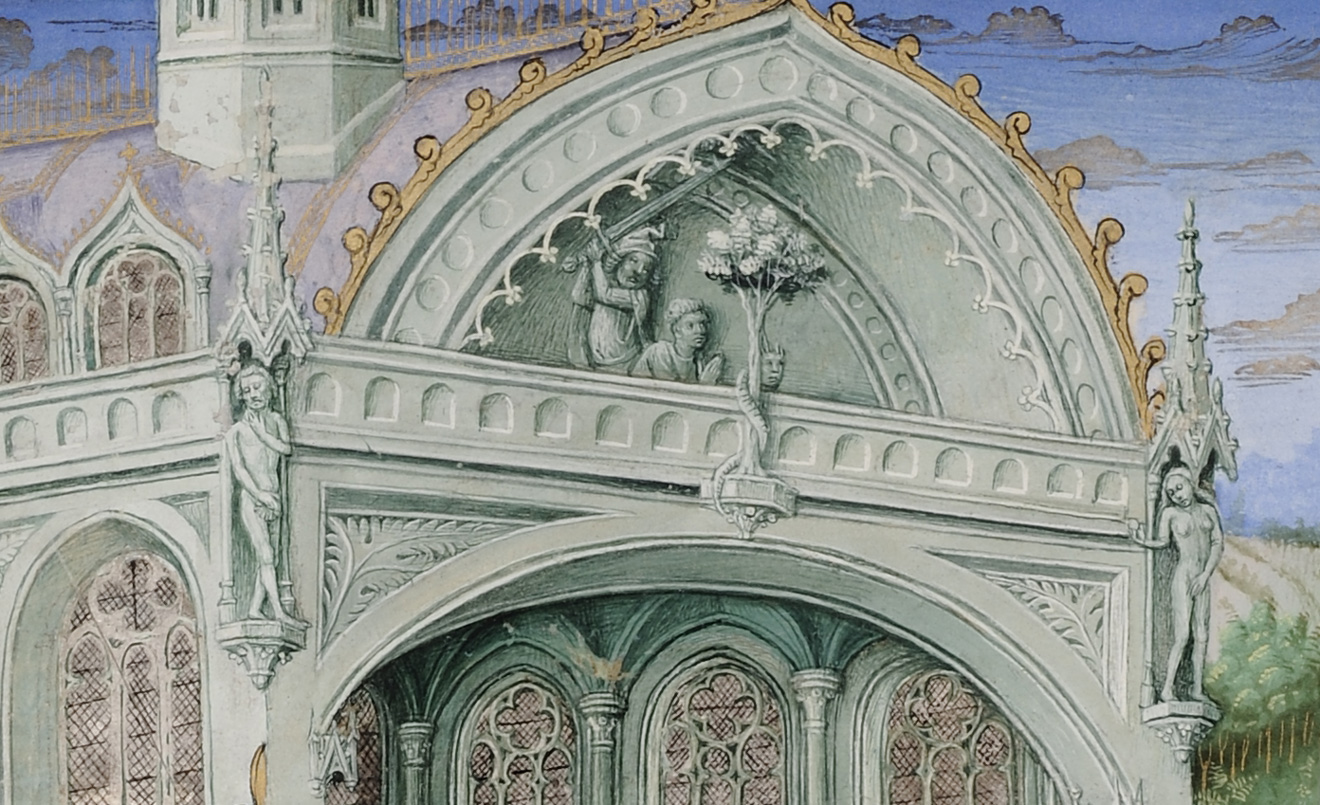

На миниатюре в «Цвете историй» храм предстает в облике готической базилики с тремя нефами. У нее нет главного фасада — здание «срезано».

Справа сам Соломон в облике средневекового государя в короне возглавляет торжественную процессию. Она несет внутрь Ковчег Завета с каменными скрижалями, на которых записаны десять заповедей. Ковчег выглядит как средневековый реликварий, в каких хранили и переносили мощи или другие святыни.

В торце и в небольших нишах по бокам видны фигуры, — возможно, это ветхозаветные праотцы или пророки.

В Книге Исход говорилось, что Господь повелел поместить на крышку Ковчега двух золотых херувимов с распростертыми крыльями «И сделал двух херувимов из золота: чеканной работы сделал их на обоих концах крышки, одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца: выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее; и были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу; к крышке были лица херувимов» (Исх. 37:7–9).. Это указание играло важную роль в христианской полемике с иудеями или в спорах между иконоборцами и иконопочитателями в Византии VIII–IX веков. Вторая заповедь запрещает изготовление образов и тем более поклонение им: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4–5). Соответственно, в иудейской традиции Бог невидим и неизобразим, а почитание образов приравнивается к идолопоклонству. Аналогично и христиане, в разные времена отрицавшие культ икон или статуй, ссылались на вторую заповедь в обоснование своей позиции. Их оппоненты — защитники икон и других культовых изображений — парировали, что Господь запретил поклоняться изваяниям чужих богов, идолам. Вторая заповедь относится только к язычникам. Сам Бог повелел украсить Ковчег Завета фигурами херувимов. Значит, образы, прославляющие истинного Творца, дозволены. На миниатюре, созданной Мастером Манселя, на крышке никого нет, а фигуры, изображенные в нишах, на херувимов не очень похожи.

В реальном древнееврейском храме не было никаких антропоморфных изображений. Однако средневековый мастер представляет его как прообраз христианской Церкви, а потому придает ему привычный для него облик. Как и готический собор, храм на миниатюре снаружи и внутри украшен скульптурой.

При этом сразу же видно, что это не христианский собор. В реальных католических храмах позднего Средневековья, конечно, можно было увидеть изображения древнееврейских праотцев и пророков. Но преобладали сцены из Нового Завета, связанные с Воплощением, Страстями и Распятием Христа, а также жития апостолов и бессчетных христианских святых.

Здесь же вся иконографическая программа Иерусалимского храма — ветхозаветная. На капителях колонн в нефе стоят статуи бородатых мужчин со свитками или в высоких шапках — это пророки. На левом и правом краях фасада установлены статуи прародителей человечества — Адама и Евы, а в центре — Древо познания добра и зла, вокруг которого обвивается змей-искуситель — Сатана. Над ним изображен Авраам, который готовится принести в жертву сына Исаака.

Среди всех событий и персонажей Ветхого Завета отобраны те, которые в христианской традиции соотносились с фигурой Христа и осмыслялись как значимые для истории спасения. Пророки возвещают о грядущем пришествии мессии, грехопадение напоминает о том, что до его крестной смерти над людьми довлел первородный грех и никто из праведников не мог войти в Царствие Небесное. Христос, «новый Адам», освободил человечество от последствий проступка, совершенного в начале времен.

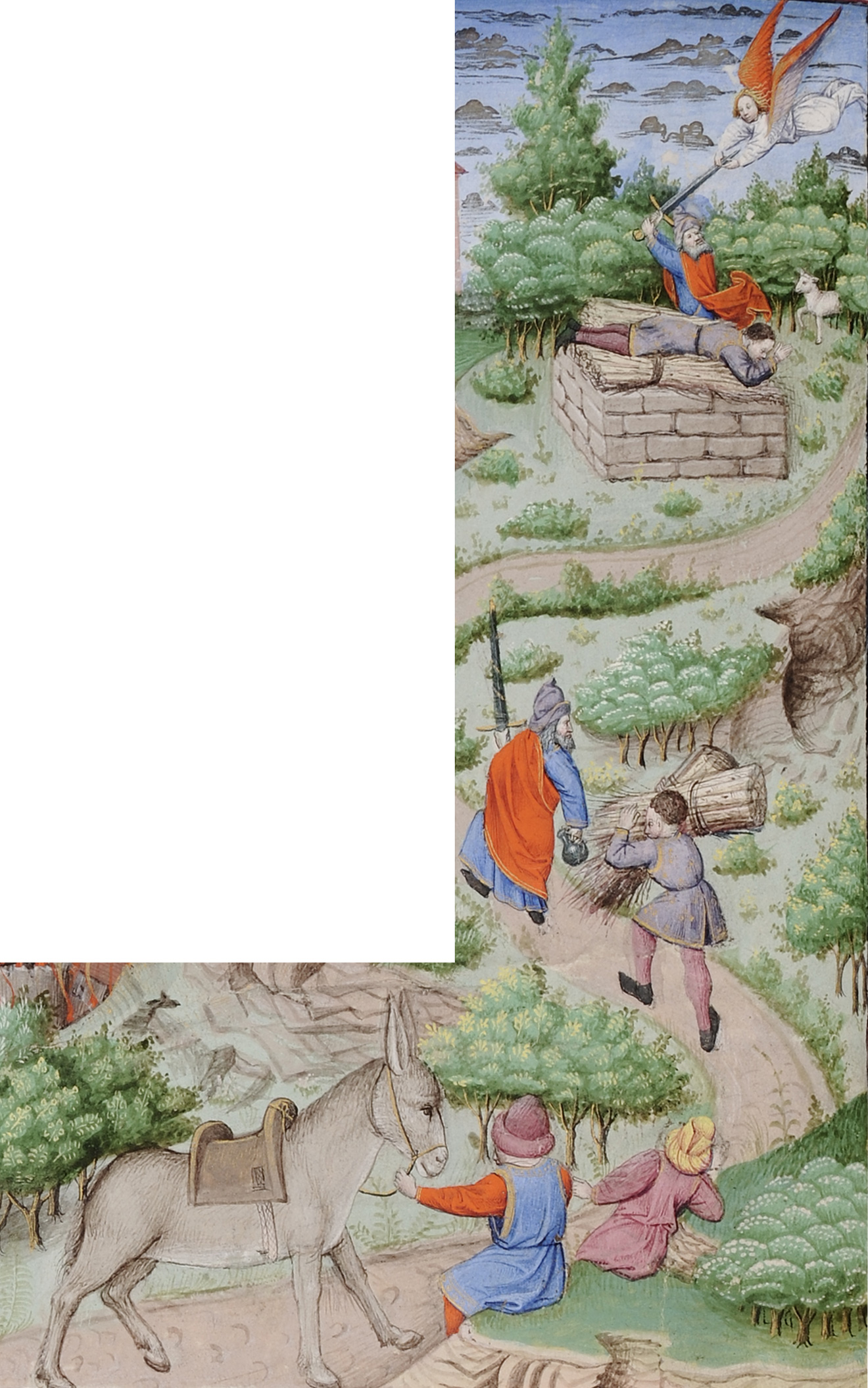

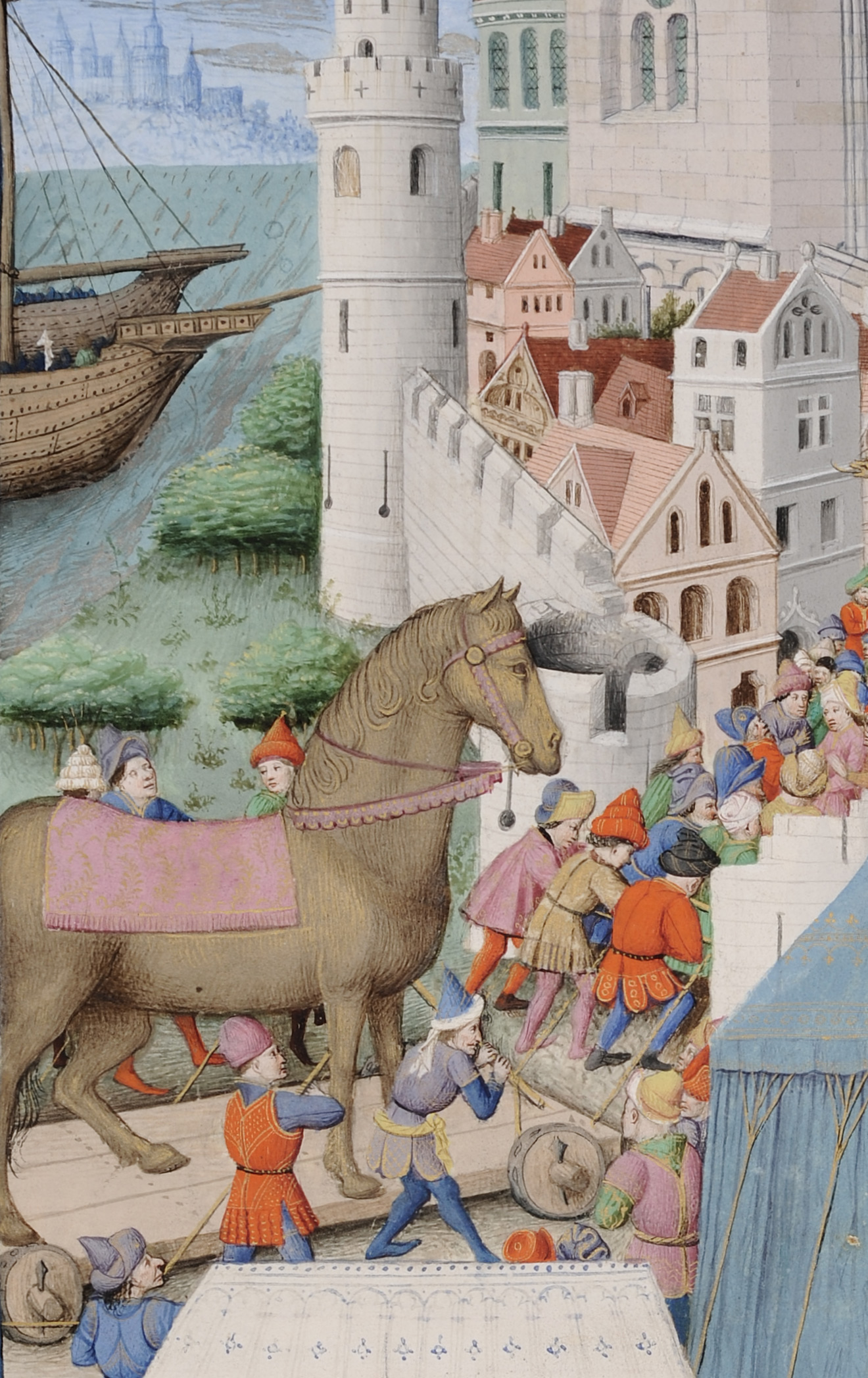

№ 5. Троянский конь

Ms. 9231. Fol. 116

Средневековый Запад был увлечен преданиями о древней Трое. Римляне возводили свою предысторию к троянцу Энею, предку Ромула и Рема, который после гибели родного города нашел пристанище в Италии. Вслед за ними многие династии и королевства средневековой Европы тоже стали утверждать, что их основателями были троянцы.

Франкские короли из рода Меровингов c VII века претендовали на то, что происходят от Франка (или Франсиона) — знатного троянца, который спасся из города, когда он был взят греками. Троянские корни монархии оставались одной из официальных идеологем Французского королевства вплоть до XVI века. Аналогично в Англии, по крайней мере с IX века, существовало представление о том, что основателем королевства был Брут — потомок Энея. Он был вынужден покинуть Италию, отправился на север и достиг Британии, которая получила его имя.

В позднесредневековом Бургундском герцогстве троянская мифология тоже играла важнейшую роль. В героях-троянцах (в первую очередь Гекторе — сыне царя Приама) видели идеал рыцарственности и воинской доблести. Жорж Шателен, придворный историограф Карла Доброго и его сына Карла Смелого, подчеркивал, что бургундская династия тоже восходит к троянцам (и тем самым встает на один уровень со старшей ветвью Валуа, которая правила во Французском королевстве). В библиотеке бургундских герцогов было множество сочинений, посвященных Трое, а их резиденции были украшены гобеленами, на которых мастера выткали эпизоды из истории Троянской войны.

В «Цвете историй» Манселя есть миниатюра, на которой изображена военная хитрость, позволившая грекам взять неприступную Трою. Они соорудили огромного деревянного коня, а внутри засели их лучшие воины. Греки сделали вид, что уплывают от стен осажденного города, и оставили коня якобы в дар богине Афине. Троянцы сами, проломив стену, затащили его внутрь города, ночью захватчики вылезли наружу, перебили стражу и открыли соплеменникам городские врата.

На миниатюре, созданной Мастером Манселя, конь изображен два раза. Слева мы видим, как троянцы Они одеты в высокие шапки и колпаки разных форм. Такие головные уборы в позднесредневековой иконографии чаще всего доставались реальным или вымышленным народам Востока. через пролом в стене завозят платформу с колесиками, на которой установлен коварный дар. В центре вверху греческие воины по лестнице выходят перед дворцом, а справа за стенкой они уже убивают троянцев на открытом пространстве, похожем на рыночную площадь североевропейского города. Несколько эпизодов истории разворачиваются одновременно. Однако наш взгляд привык сканировать текст и изображение слева направо, а потому мы, скорее всего, прочитаем их в нужной последовательности.

Миниатюры, украшающие «Цвет историй», повествуют не только о прошлом еврейского народа и рождении христианской Церкви, но и о деяниях язычников — греков, троянцев и римлян, а потом о судьбах христианских царств. Заголовки глав («Здесь начинается история Трои, которая пришлась на эпоху судей Израилевых») соотносят Священную историю с мирской. Читая или пролистывая «Цвет историй», герцог Филипп III мог узнать о походах Александра Македонского, взятии Карфагена римлянами, крещении римского императора Константина папой Сильвестром, крещении франкского короля Хлодвига архиепископом Ремигием Реймсским, победе французского короля Филиппа VI над фламандским ополчением при Касселе или женитьбе короля Карла V на Жанне де Бурбон. Чудеса, поворотные моменты христианской истории, подвиги аскезы и битвы, битвы, битвы. На миниатюрах, украшавших двухтомник Жана Манселя, было все, что должно было заинтересовать просвещенного государя, увлеченного идеалами рыцарства и грезившего о новом крестовом походе на Восток.

Материал подготовлен вместе с Офисом по туризму Фландрии VISITFLANDERS в рамках программы «The Flemish Masters Museum Tour. Your personal preview for the real thing / Шедевры Фламандских мастеров: видеоэкскурсии. Подготовьтесь к встрече с музеем»

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

.jpg)

.png)