В какой форме первоначально существовал текст Нового

Завета, каким изменениям он подвергался с течением времени

и по каким причинам? Знать эти общие сведения необходимо

для понимания особенностей тех источников, с которыми

имеет дело всякий, кто берется за исследование жизни и

учения Иисуса Христа.

Этот текст — фрагмент из новой книги известного

богослова и проповедника митрополита Илариона (Алфеева)

«Начало Евангелия», которая вышла в

издательстве Сретенского монастыря. Данная книга —

первая в серии «Иисус Христос. Жизнь и

учение», которая, как планируется, будет состоять из

шести томов. (Заголовок и подзаголовки статьи даны

редакцией).

Свитки и кодексы

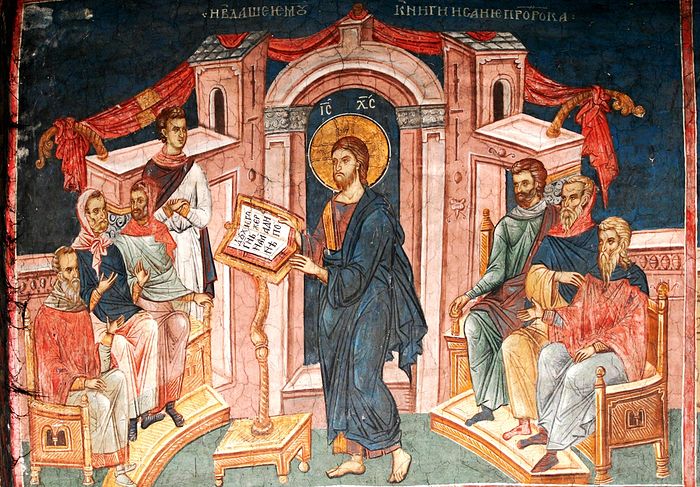

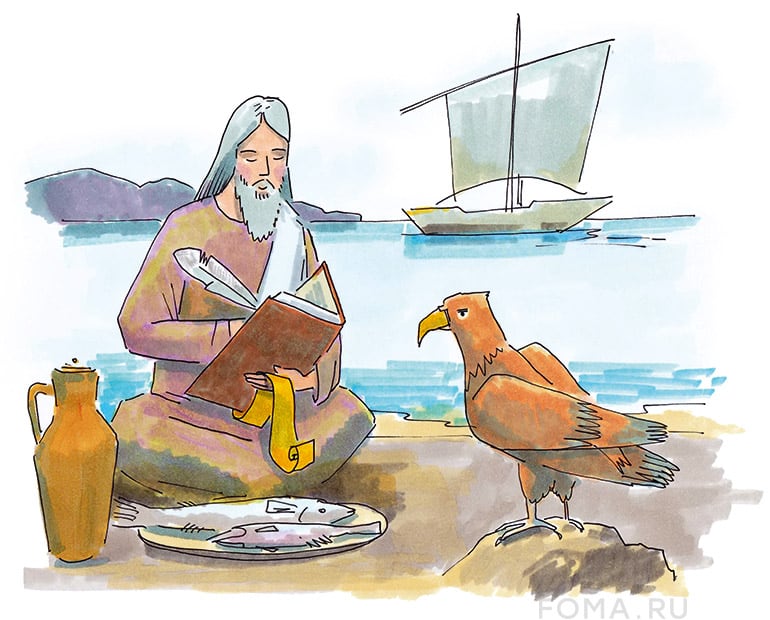

Иисус, проповедуя в назаретской синагоге, читал книгу пророка Исайи именно по свитку (на сохранившейся фреске, однако же, книга) — кодексов в то время еще не было

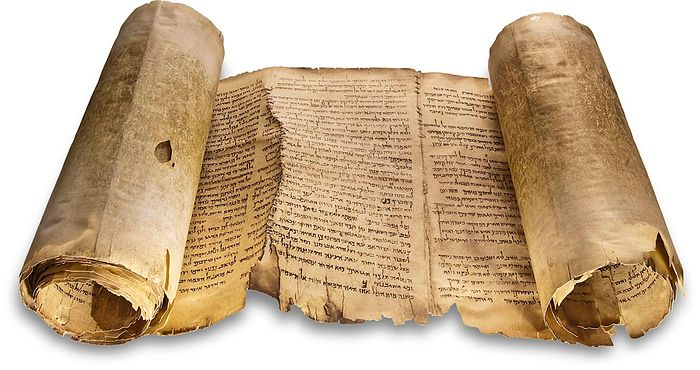

Все дошедшие до нас древние рукописи имеют форму

либо свитков, либо кодексов. В эпохуВетхого Завета у

иудеев существовали только свитки — длинные листы

папируса (до 7–10 м), которые сворачивали в рулон и

накручивали на специальный ролик или на два ролика: текст

читался по мере развертывания рулона. Когда Иисус вошел в

назаретскую синагогу, Ему подали книгу пророка Исаии; и

Он, раскрыв книгу, начал читать по ней. Затем, закрыв

книгу и отдав служителю, Иисус сел и начал проповедовать

(Лк 4:17, 20). Читая это, мы представляем себе книгу,

сшитую из отдельных листов, которую можно открывать или

закрывать на той или иной странице. Между тем книга,

которую держал в руках Иисус, представляла собой свиток,

который Он сначала развернул в нужном месте, а потом

свернул. Кодексов в Его время у евреев не было.

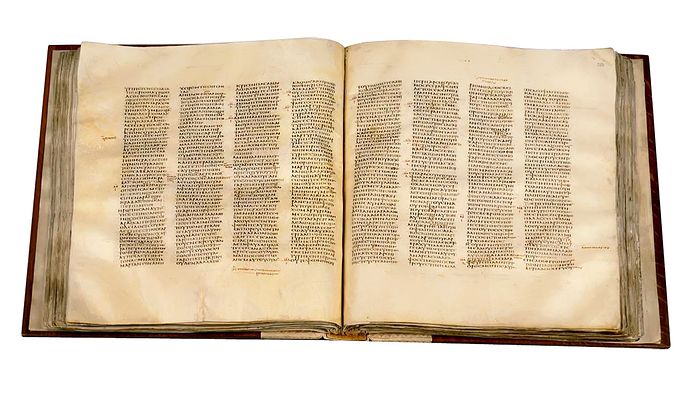

Знаменитый Синайский кодекс датируется IV веком н. э.

Лишь впоследствии, уже в христианскую эпоху, всеобщее

употребление получили кодексы — книги, состоящие из

отдельных сшитых между собой листов. При этом в иудейской

традиции употребление свитков сохранилось вплоть до наших

дней. Кодексы же были заимствованы христианской Церковью

из античного мира (книги в форме кодексов существовали в

Греции и Риме). Из дошедших до нас пяти с половиной тысяч

рукописей Нового Завета лишь около сотни являются

свитками, все остальные — кодексами. В III–IV

веках свитки были фактически полностью вытеснены

кодексами.

Постепенное вытеснение свитков кодексами может быть

объяснено причинами практического характера: кодексы

удобнее в обращении, лучше сохраняются, меньше портятся.

Однако есть в этом и некая богословская значимость. Свитки

оказались в числе других атрибутов ветхозаветной религии,

считавшихся в иудейской традиции священными и

неприкосновенными, но отвергнутых христианами. Впрочем,

произошло это не сразу.

Традиционно в церковном искусстве пророки и евангелисты изображаются с древними свитками в руках

Первые Евангелия, надо полагать, были написаны

именно на свитках. Заметим, что евангелисты на древних

иконах иногда изображались со свитками, а не с кодексами в

руках; в византийскую эпоху, однако, евангелистов стали

изображать с кодексами.

Библейские пророки, напротив, и в византийской

иконографии всегда изображаются со свитками. Что же

касается Иисуса Христа, то на всех известных нам иконах,

где Он изображен держащим Евангелие, в Его руках находится

кодекс, а не свиток. Таким образом, свиток символизирует

Ветхий Завет, а кодекс — Новый.

Папирус и пергамент

При изготовлении книг в древности употреблялись два

материала — папирус и пергамент. Как правило, свитки

делали из папируса, кодексы — из пергамента. Папирус

производился из растения семейства осоковых (оно и дало

название этому писчему материалу); пергамент же,

обладающий большей прочностью, представлял собой

особым образом обработанную кожу животных.

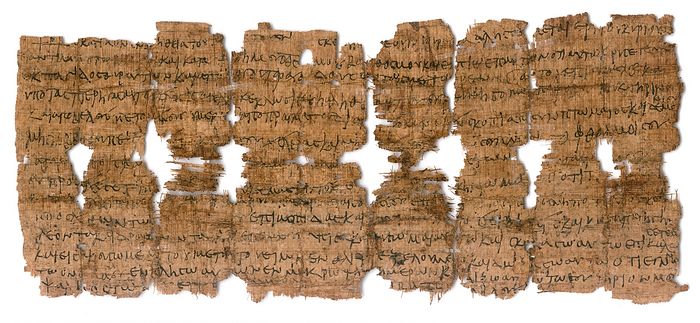

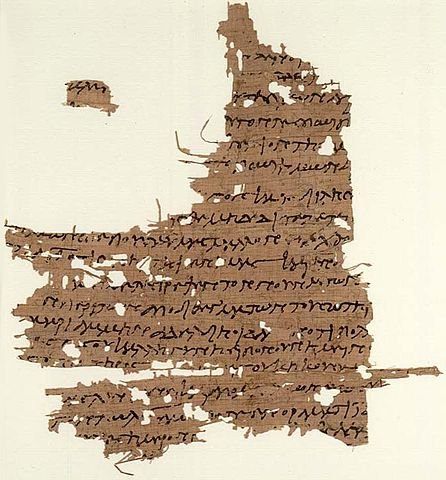

Древний египетский папирус, датируемый 30 годом до нашей эры. Отрывок из Псалмов Давида

Среди дошедших до нас кодексов Нового Завета некоторую

часть составляют так называемые палимпсесты —

пергаментные рукописи, в которых первоначальный текст

соскабливали или смывали и на его месте писали другой. К

числу таковых относится, например, знаменитый Ефремов

кодекс (V в.): в нем поверх первоначального греческого

текста был написан сирийский перевод Евангелия. При помощи

инфракрасных лучей ученым удается в некоторых случаях

восстанавливать первоначальный текст.

Унциальные и минускульные

Все дошедшие до нас рукописи Нового Завета, написанные на

греческом языке, по типу письма разделяются на унциальные

и минускульные. Унциальный шрифт состоит только из

прописных букв (он получил свое название от унции —

мелкой монеты, размеру которой приблизительно

соответствовали буквы), минускульный — только из

строчных. Все древние рукописи Нового Завета —

унциальные; начиная с IX века преобладают минускульные

рукописи.

При письме обоих типов, будь то унциал или минускул, не

употреблялись многие вспомогательные приемы организации

текста, которые характерны для современной эпохи.

Так, не было отличия между прописными и строчными буквами:

все буквы были или прописными (в унциале), или строчными

(в минускуле). Отсутствовало деление текста на абзацы.

Практически полностью отсутствовала пунктуация: между

предложениями не ставились точки, между частями

предложения — запятые; отсутствовали вопросительные

и восклицательные знаки, кавычки и другие привычные для

нас формы организации текста.

Более того, текст писался без промежутков между

словами. Древняя рукопись — это сплошная вязь букв,

либо крупных, либо мелких. Правил переноса не

существовало. Многие священные имена и некоторые наиболее

употребительные слова писались сокращенно. Все это

затрудняло понимание текста и становилось причиной

многочисленных различий в толковании отдельных мест

Священного Писания, а также появления разночтений при

переписывании текста.

Возникновение и распространение минускульных рукописей

ученые связывают с постепенным развитием в византийской

традиции культуры чтения про себя. Следует отметить, что в

древности — как в христианской, так и в

античной — читать про себя было не принято: книги

читали только вслух. Даже находясь наедине с собой,

человек читал устами, а не глазами. Вспомним рассказ из

Деяний апостольских: …Муж Ефиоплянин, евнух

<…> возвращался и, сидя на колеснице своей,

читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и

пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что

он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что

читаешь? (Деян 8:27–30). Если бы евнух, сидя на

колеснице, читал книгу про себя, Филипп не услышал бы, что

он читает.

Можно вспомнить также рассказ из «Исповеди»

блаженного Августина (IV–V вв.) о том, как он,

приходя к Амвросию Медиоланскому, заставал его за чтением

про себя: этот факт удивлял Августина, но он не решался о

чем-либо спрашивать учителя (Августин. Исповедь. 6, 3.

— Ред.).

Невмы и миниатюры

Вообще книжная культура древности коренным образом

отличалась от той, что привычна нам. В древности имело

место благоговейное, трепетное отношение к письменному

слову. Сегодня, беря в руки газеты, мы просматриваем их,

пробегая глазами тысячи, десятки тысяч слов, нередко даже

не вникая в их смысл. Во времена же, когда создавалось

Священное Писание, письменное слово ценилось очень высоко

— не только потому, что писчий материал был дорогим

и работа писцов трудоемкой: было вообще не принято писать

только для того, чтобы высказаться. Если человек садился

за стол и брал в руки стило, предполагалось, что он

напишет что-либо весомое, значимое. Потому и отношение к

книге было иным; потому книги не читали про себя, а только

вслух — неспешно, вдумчиво, благоговейно.

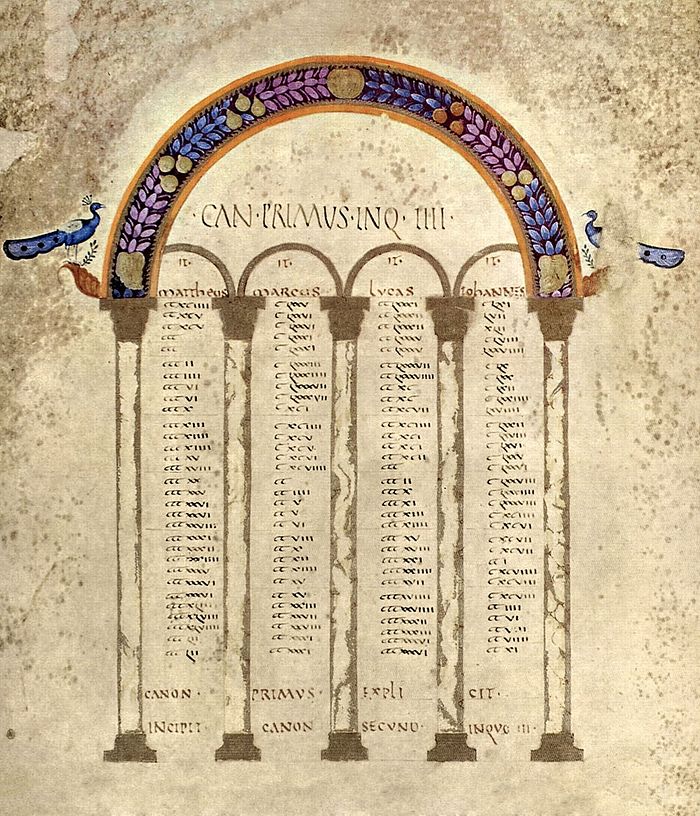

Таблицы канонов (фрагментов Евангелий) Евсевия Кесарийского, составленные в V веке на основе Диатессарона Аммония Александрийского

Священное Писание было неотъемлемой частью

раннехристианского богослужения. Для литургического

употребления создавались специальные списки Евангелия

— так называемые Евангелия–пракосы, или

лекционарии: в них текст размещался не в обычной

последовательности, а в той, в которой он читался за

богослужением.

Литургическое употребление рукописей Ветхого и Нового

Заветов стало причиной появления в них различных

вспомогательных знаков, облегчающих чтение вслух. Эти

знаки — невмы — ставились в тексте над строкой

и указывали, с какой интонацией нужно прочитать

определенное слово или фразу. Впоследствии при помощи невм

стали записывать мелодии богослужебных песнопений: так

развилась в Византии невменная нотация, унаследованная и

Русью (на Руси она получила название крюковой).

Многие рукописи Нового Завета содержат миниатюры —

иллюстрации, облегчающие понимание текста. По миниатюрам

можно судить, как понимали тот или иной священный текст в

эпоху, когда создавалась конкретная рукопись.

Диатессарон и перикопы

Довольно рано сплошной текст Евангелий начали делить на

тематические отрывки. Впервые такое деление осуществил

сирийский писатель II века Татиан. Он составил из четырех

Евангелий одно — Диатессарон (буквально — по

четырем). Татианов Диатессарон был широко распространен в

Сирийской Церкви: в IV веке на него написал толкование

преподобный Ефрем Сирин. Однако в византийской традиции

Диатессарон не получил распространения. Более того,

некоторые византийские церковные деятели всячески боролись

с распространением Диатессарона: святой Епифаний Кипрский,

в частности, систематически разыскивал рукописи этого

произведения и сжигал их.

Более долговечным оказался труд александрийского

диакона III века Аммония, который, не сводя четыре

Евангелия в одно, разделил евангельский текст на так

называемые перикопы — отрывки разной длины (самые

короткие перикопы включали лишь одну фразу).

Современное деление евангельского текста на главы восходит

к архиепископу Кентерберийскому Стивену Лэнгтону (ум. в

1228 г.). Что же касается деления глав на стихи, то оно

было впервые осуществлено парижским книгоиздателем Робером

Этьеном (Стефанусом) в 1551 году. Эту традицию

заимствовали и русские издания Нового Завета. В славянских

же рукописях текст был разделен на «зачала»,

необходимые для литургического употребления.

Лишь в XIX веке в изданиях Библии появились ссылки на так

называемые параллельные места: они печатаются почти во

всех современных изданиях Нового и Ветхого Завета на

полях. Параллельные места помогают нам сравнивать

изложение одного и того же события в разных Евангелиях,

находить первоисточники ветхозаветных цитат в Новом

Завете. В III–VI веках в этом, по-видимому,

потребности не было, так как Библию знали гораздо лучше,

чем теперь.

Читая отцов Церкви, мы не можем не поразиться тому, с

какой виртуозностью они оперировали библейскими текстами,

приводя параллели из самых разных частей Библии. А ведь

они пользовались рукописями, в которых не было ссылок на

параллельные места. Но для современного читателя

параллельные места оказываются большим подспорьем.

Ошибки глаза, памяти, суждения

Говоря о судьбе Евангелий, нельзя обойти молчанием вопрос

о так называемой коррупции (порче), которой в течение

столетий подвергался предполагаемый первоначальный текст в

рукописной традиции. Многочисленные ошибки появлялись в

рукописях по вине переписчиков; некоторые из них

впоследствии исправлялись другими переписчиками, некоторые

оставлялись без исправления и постепенно начинали

восприниматься как норма. Различия касаются не только

отдельных слов и предложений, но и целых фрагментов,

которые присутствуют в одних рукописях, но отсутствуют в

других. Так, например, вторая половина 16-й главы

Евангелия от Марка (Мк 16:9–19) отсутствует в ряде

авторитетных древних кодексов. Во многих древних рукописях

Евангелия от Иоанна отсутствует рассказ о женщине, взятой

в прелюбодеянии (Ин 8:1–11).

Ошибки в рукописях могли быть как случайными, так и

намеренными. К первым относят так называемые ошибки глаза,

ошибки памяти и ошибки суждения (подробнее об этом см.:

Мецгер Б. Текстология Нового Завета. С. 181–190).

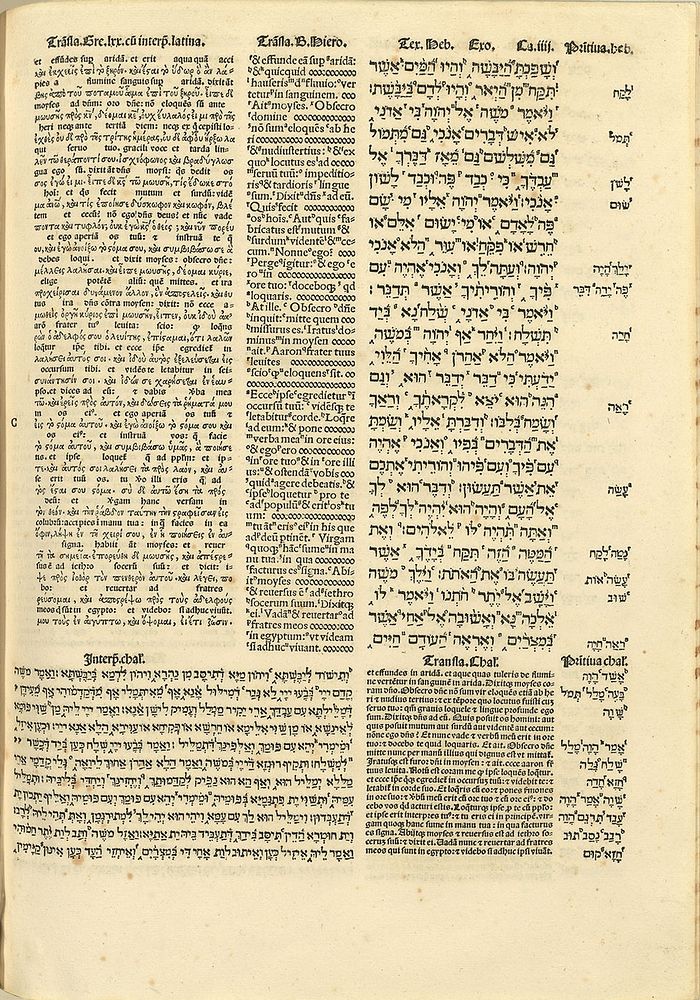

Комплютенская полиглотта — первое издание Библии, в котором текст был напечатан на четырех языках

Ошибки глаза появлялись из-за несовершенства письма,

неудобства чтения сплошного текста, в котором многие слова

сокращались, некоторые могли быть неудачно перенесены или

стерты, отдельные слова визуально оказывались похожими на

другие; иногда текст был настолько мелким, что переписчик

не мог его как следует разглядеть.

Ошибки памяти возникали, в частности, в результате того,

что, взглянув на фразу, переписчик не вполне точно ее

запоминал, а скопировав, не сличал заново с оригиналом.

Ошибки суждения возникали, когда при спорном чтении из

двух вариантов выбирался худший. Так, если перед глазами

переписчика два кодекса, из которых один содержит

правильное чтение, а другой неправильное, он может выбрать

второе, поскольку по каким-то причинам именно оно

представляется ему верным.

К намеренной порче текста следует отнести, в частности, те

искажения, которые предпринималась еретиками для

оправдания своих лжеучений. Так, например, Маркион при

переписывании Евангелия от Луки сознательно изменял или

исключал из текста те места, которые не соответствовали

его гностической системе. Однако нужно отметить, что

тексты, испорченные еретиками, Церковь быстро распознавала

и изымала из употребления.

Со времен первых печатных изданий Библии прошло несколько веков, и в наше время работу над изданиями Святого Писания продолжают Объединенные библейские общества

Более сложным представляется вопрос о намеренном

внесении изменений в текст, связанном с лингвистической

или риторической коррекцией: переписчику казалось, что

текст недостаточно грамотно составлен, или он полагал, что

в текст вкралась ошибка, и на свой страх и риск изменял

фразу, слово или букву (см.: Мецгер Б. Текстология Нового

Завета. С. 190–202).

Наконец, укажем на ту разновидность намеренной порчи

текста, которую современная наука называет гармонической

корректировкой — когда текст одного Евангелия

исправлялся так, чтобы он более соответствовал тексту

другого Евангелия. В качестве примера можно привести

разницу между версиями молитвы «Отче наш» в

Евангелиях от Матфея и от Луки. В привычном для нас

синодальном переводе Нового Завета это почти идентичный

текст, тогда как в критическом издании, основанном на

наиболее древних рукописях, приведены два разных текста:

молитва «Отче наш» у Луки короче, чем у

Матфея. Если исходить из того, что избранный для

синодального перевода оригинал отражает развитие, которое

евангельский текст претерпел в течение многих столетий, а

критическое издание восстанавливает текст, максимально

приближенный к первоначальному, то становится очевидным,

что в оригинальной версии Евангелия от Луки молитва

«Отче наш» была дана в сокращенном виде,

однако последующие переписчики дополняли ее за счет

Евангелия от Матфея: в результате различия стерлись и

текст получился идентичным.

Какая рукопись правильная?

До XVI века Новый Завет существовал только в рукописях.

Первое печатное издание — так называемая

«Комплютенская полиглотта» — появилось в

1514 году: в нем были напечатаны параллельными столбцами

греческий и латинский тексты Нового Завета. Затем

появилось пять изданий Эразма Роттердамского в Базеле

(1516–1535). В 1624 году греческий текст был

напечатан братьями Эльзевирами. В одном из последующих

изданий братья сообщили читателю, что публикуемый ими

текст — лучший, самый авторитетный из всех: они

назвали его «textus abomnibus receptus»

— буквально «текст, всеми принятый», то

есть получивший всеобщее признание. С их легкой руки этот

текст действительно стал считаться самым авторитетным и

печатался под названием «textus receptus».

Однако в XIX веке все большее внимание стали

обращать на древние рукописи Нового Завета, в которых

содержались многочисленные разночтения с textus receptus.

В середине XIX века немецкий библеист К. Тишендорф издал

несколько таких рукописей, среди которых наиболее

знаменитым был Синайский кодекс V века, найденный им в

библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае.

Постепенно количество известных науке рукописей

возрастало, и в конце XIX века стали появляться

критические издания, в которых греческий текст Нового

Завета, восстановленный на основе рукописной

традиции, печатался с подстрочными примечаниями,

содержавшими основные разночтения. Эти издания известны

под именем Нестле — Аланда*.

С середины ХХ века к работе по изданию критического текста

Нового Завета подключились Объединенные библейские

общества, в составе которых трудились католические,

протестантские и православные ученые. В результате

совместными усилиями был подготовлен тот греческий текст

Нового Завета, который стал закономерным результатом

последовательного охвата все большего круга рукописных

источников, развития методов текстологического

исследования и совершенствования приемов филологической и

богословской критики (Алексеев А. А. Текстология Нового

Завета и издание Нестле — Аланда. С. 81).

Текст, содержащийся в 3-м издании греческого Нового

Завета, подготовленном Объединенными библейскими

обществами, идентичен тексту, содержащемуся в 26-м издании

Нестле-Аланда (различия между двумя изданиями касаются

только критического аппарата, но не самого текста).

Это свидетельствует об определенном консенсусе,

достигнутом ведущими мировыми учеными относительно

основных разночтений в тексте Нового Завета.

Тем не менее работу по совершенствованию

критического текста Нового Завета, максимально

приближенного к предполагаемому архетипу, не следует

считать законченной. Она продолжается, подходы к тексту

меняются, принятые за аксиому мнения исследователей (в том

числе те, на основе которых отдавалось предпочтение тем

или иным вариантам текста) пересматриваются.

Работа над критическим изданием Нового Завета выявила его

уникальность в качестве литературного памятника, равного

которому по числу рукописей в истории человечества не

было. В то же время, учитывая беспрецедентное количество

рукописей, неудивительно и количество разночтений между

ними. Из более пяти тысяч известных науке манускриптов нет

двух, которые были бы полностью идентичны (Metzger B. A

Textual Commentary on the Greek New Testament. P. XXIV).

Общее количество известных науке и отраженных в издании

Нестле — Аланда разночтений превышает десять тысяч;

между textus receptus и изданием Нестле — Аланда

существенных разночтений, влияющих на понимание смысла

текста, несколько сотен (Алексеев А. А. Текстология Нового

Завета и издание Нестле — Аланда. С. 88, 98).

* Работу по составлению критического текста Нового Завета начал крупнейший немецкий специалист по библейской текстологии Эберхард Нестле (1851–1913). После его смерти работу продолжил его сын Эрвин Нестле (1883–1972), которому с середины ХХ в. помогал другой выдающийся знаток новозаветной текстологии, К. Аланд (1915–1994).

26-е изд. критического текста Нового Завета, вышедшее в 1979 г., получило название Нестле — Аланда.

Приблизительное время чтения: 11 мин.

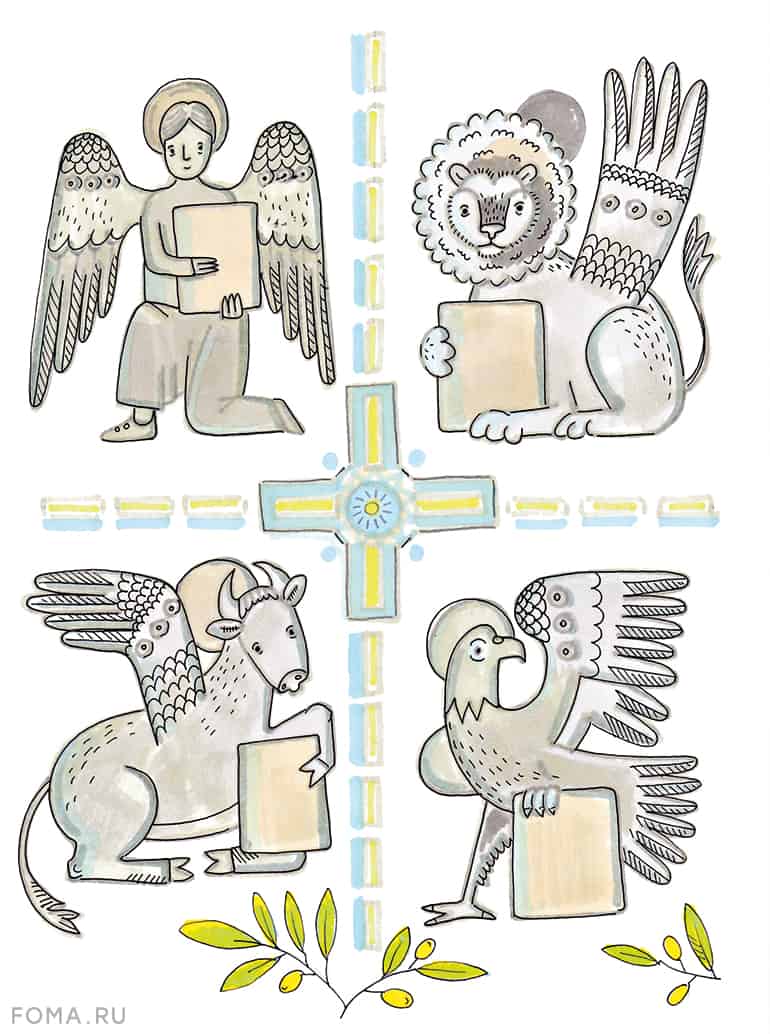

Зайдешь в церковь — посмотри наверх! Под куполом храма в центре изображен Христос, а по четырем сторонам, в местах, где купол переходит к основному объему храма (эти места называют «паруса») ты увидишь святых. Рядом с каждым из них изображено своё существо: ангел (или человек), лев, телец (то есть телёнок, бычок) и орёл.

Кто эти святые? Это евангелисты: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Их рисуют близко к церковным «небесам», потому что они несут на землю небесную благую весть. А «благая весть» по-гречески — Евангелие.

Когда появилось Евангелие?

Как ты думаешь, когда Христос жил на Земле среди людей, Евангелие уже было? Нет. Точнее, не было Евангелия такого, каким мы привыкли его видеть, — не было книги, которую можно взять в руки, полистать, почитать. Живым, воплощенным Евангелием был тогда Сам Иисус. Он ходил с учениками по Палестине, проповедовал, рассказывал притчи, совершал чудеса, учил апостолов, а потом принял смерть на Кресте, воскрес и вознесся на Небеса.

Но вот после Вознесения ученики Иисуса остались без Учителя. Наверное, тогда-то и появилась первая книга — Евангелие? Опять — нет. Книга в первые годы после Вознесения Христа была не нужна. Потому что все ещё всё помнили. В Палестине было много людей, которые своими глазами видели и своими ушами слышали Иисуса и даже сами участвовали в событиях Его жизни. Им не нужны были никакие записи.

Шли годы. Верующих становилось всё больше. Христианские общины росли, возникали за пределами Палестины, в землях, где жили другие народы. Люди пересказывали друг другу то, что услышали от апостолов. Но ведь ты знаешь, как трудно пересказать кому-то что-то слово в слово! Помнишь игру «испорченный телефон»? Один передает другому фразу по памяти, своими словами, и смысл её немного меняется. Потом — ещё немножко. И ещё… Кто-то что-то забыл, додумал, дофантазировал по-своему. А кто-то специально переиначил смысл. И вот уже от начальной фразы не осталось ни словечка…

Когда это просто игра — ладно, поиграли и забыли. А если слова, которые ты передаёшь, касаются веры, спасения души, разве можно тогда их искажать? Нельзя! Потому что от них зависят жизни людей. Эти слова должны быть записаны!

Вот поэтому и появились уже в виде книг Евангелия, составленные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Конечно, попытки записать историю Иисуса делали не только они, но чем же отличаются эти евангелисты и почему только их творения в конце концов остались в Библии? Кроме того, что евангелисты входили в круг учеников Христа во время Его земной жизни, они имели еще и благодать Святого Духа — особые дары от Бога, позволявшие им написать Евангелия так, чтобы в них было правильно, без ошибок и искажений выражено всё самое главное. Если другие люди могли путаться в рассказе об Иисусе, пересказывая то, что сами не видели, то евангелисты все время «сверялись» с Богом.

Однако если ты будешь читать их Евангелия очень внимательно, то заметишь, что рассказы о некоторых событиях у них в каких-то деталях различаются! Как же так? А всё дело в том, что, обладая той самой благодатью, каждый из евангелистов оставался абсолютно свободным человеком, а ведь все люди видят события немного по-разному. Ты только представь, что в Евангелиях все повторялось бы точь-в-точь, даже самые маленькие подробности. Тогда наверняка нашелся бы человек, который сказал бы: да они просто сговорились, сами все выдумали и записали как под копирку! А так видно, что Евангелия — это свидетельства живых, но разных людей.

Но вот ещё вопрос. Почему же Евангелий целых четыре, неужели не хватило бы одного? Нет, не хватило бы. Во-первых, именно все четыре книги, дополняя друг друга, в необходимой мере рассказывают нам, нынешним христианам, самое главное о жизни и учении Христа. А во-вторых, это связано с тем, когда и как именно создавалось каждое из Евангелий. Ведь апостолы писали свои книги в разное время и для разных людей. Узнаем, как это было!

Матфей

Матфей сам был иудеем и собирал с других иудеев подати для римского императора, власть которого тогда распространялась на их страну. Общаться с Матфеем никто не хотел, занятие его считали позорным: мытарей, то есть сборщиков налогов, в народе не любили. Почему? Из всех собранных денег мытари отправляли римским властям установленную сумму, а из остатка им дозволялось себе взять столько, сколько захотят. Вот поэтому и считалось, что мытари — люди жестокие и бессовестные. Оттого и было для всех удивительным и то, что к такому человеку обратился Христос, и то, как этот мытарь откликнулся на Его призыв.

Христос, встретив Матфея, сказал ему:

— Следуй за Мною!

Мытарь оставил свое занятие, имущество, и пошел за Христом. Мало того, он накрыл в своем доме для Христа большое угощение, позвал других мытарей и грешников, и все были за одним столом, чем очень удивили книжников: как можно, думали они, разделять трапезу с такими людьми? Христос же на это сказал:

— Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.

С тех пор Матфей стал одним из двенадцати учеников Христа и уже не отлучался от Него. Слушал проповеди, видел чудеса, сопровождал Иисуса в путешествиях по Галилее и Иудее, пережил вместе с другими учениками и крестные страдания, и смерть Спасителя, и Его Вознесение.

Когда апостолам пришла пора разойтись по разным странам, чтобы проповедовать там веру Христову, иерусалимские христиане, вышедшие из иудеев, попросили Матфея перед отъездом записать для них дела и учение Иисуса. Конечно, апостолы много раз прежде рассказывали верующим об этом, но людям хотелось иметь письменный источник, с которым они могли бы сверяться, когда учеников Христа не будет рядом. Апостолы согласились, что Матфей это сделает лучше других.

Позже святой ещё много проповедовал в разных азиатских странах, совершил немало чудес и подвигов. Жизнь его закончилась мученической гибелью.

Матфея на иконах и в храмах изображают рядом с ликом ангела или человека. Почему? Потому что он показал человеческую природу Христа. В Евангелии от Матфея рассказывается, из какого человеческого рода происходит Иисус. Матфей написал свое Евангелие для иудеев, а им важно было знать, что Иисус не самозванец. Древние иудейские пророки предсказывали, что Мессия, Спаситель будет из рода Давида. Вот Матфей подтверждает, что Иисус — из рода Давида, и именно Его пришествие предсказано в Ветхом Завете. Для своих читателей Матфей включил в своё Евангелие много цитат из Ветхого Завета, тех самых древних пророчеств.

Марк

Апостол Марк родился в Иерусалиме. Происходил он из священнического рода. Марк не входил в круг двенадцати апостолов, сопровождавших Христа во время Его земной жизни — он был еще слишком юн. Однако с детства Марк был окружен учениками Христа. Апостол Варнава приходился ему дядей. Мать Марка, Мария, тоже была христианкой. В её доме скрывался апостол Пётр после того, как чудесным образом освободился из темницы.

После Вознесения Иисуса в доме матери святого Марка верующие собирались на молитвы. Туда часто приходили апостолы. Марк сблизился с ними. Апостол Пётр в своем послании даже называет Марка своим сыном. Вместе с Павлом и своим дядей Варнавой святой Марк отправился в большое миссионерское путешествие. Он проповедовал в разных местах — в Антиохии, на Кипре, в Египте, в Греции, в Ливии…

Своё Евангелие Марк написал в Риме. К моменту, когда апостол туда прибыл, в «столице мира» уже было немало христиан, причём очень многие из них до принятия новой веры были язычниками. И, составляя Евангелие, Марк учитывал, что при воспитании эти люди не изучали, как иудеи, Ветхого Завета, что они были людьми совсем другой культуры, и поэтому постарался написать для них историю Иисуса коротко и ясно.

Текст Евангелия от Марка наполнен яркими, чудесными событиями — святой хотел показать, как велик Господь, какие чудеса Он способен совершать. Рядом с евангелистом Марком изображают льва. Лев — символ царственности и божественного могущества Христа, и этот образ хорошо передает то, каким Марк описывает Спасителя в своем Евангелии.

Свой текст евангелист составлял со слов Петра, ближайшего ко Христу апостола. Пётр в то время проповедовал в Риме — рассказывал о том, что видел и слышал сам, а Марк записывал. Потом святой Пётр прочитал записи, одобрил их, и после этого Евангелие от Марка было принято христианской Церковью. А святой Марк совершил ещё много апостольских подвигов и чудес и принял мученическую смерть от язычников в египетском городе Александрии.

Лука

Обычно когда мы говорим про апостолов, то имеем в виду тех двенадцать человек, которых Он сделал Своими первыми учениками. Но апостолов было больше. Помимо ближайшего круга из двенадцати учеников, были еще семьдесят апостолов, которых Иисус призвал позднее, да и другие люди, которые также последовали за Спасителем. Лука был как раз из числа семидесяти апостолов.

Он родился в сирийском городе Антиохии. Лука не был евреем, но хорошо знал иудейскую религию и обычаи. Человек образованный, он изучил врачебное искусство, владел живописью, хорошо знал греческий язык и замечательно на нем писал.

Однажды Лука отправился из Антиохии в Галилею и там присоединился к следовавшим за Христом людям. После Вознесения Господня святой Лука некоторое время пробыл в Иерусалиме, а потом отправился на родину, в Антиохию. Там было уже много христиан. Его взял к себе в сотрудники и спутники святой апостол Павел, который даже приходился Луке родственником. Павел в своем послании называл Луку «возлюбленный врач».

Вместе с Павлом Лука после многих путешествий и апостольских трудов попал в Рим. Там святой и написал свое Евангелие, а еще книгу Деяния святых апостолов, адресовав их богатому и уважаемому антиохийцу Феофилу. Тексты свои Лука обращал к христианской общине Антиохии.

В Евангелии Лука изобразил земную жизнь Христа не только на основании того, что видел и слышал сам, но и используя многие свидетельства близких учеников Христа. Руководил Лукой-евангелистом апостол Павел. Он же потом прочитал и одобрил его Евангелие. И Деяния святых апостолов Лука написал по повелению Павла.

Главными читателями своего Евангелия Лука видел язычников, прежде всего — греков, образованных и взыскательных. Лука уже знал два первых Евангелия, от Матфея и от Марка, и следовал им, но его изложение более точное и ясное. Луку называют не просто евангелистом, а историком.

Начинается Евангелие с описания родословной Христа. Но родословная идёт не от Авраама — родоначальника еврейского народа, а от самого Адама, первого человека на Земле. Тем самым Лука подчеркивает, что Христос пришел для спасения всего человечества, а не только иудеев.

Символ Луки — бык, телец. Быков в древности приносили в жертву Богу. Образ быка подчеркивает ту мысль, которую особенно подробно стремится изложить Лука в своем Евангелии: Христос служил людям и принёс Себя в жертву ради спасения людей.

После смерти своего наставника и друга апостола Павла Лука продолжил проповедовать в Италии, Галлии (будущей Франции), Далмации (будущей Хорватии), Греции. Бывал и в Африке. Основывал христианские общины, исцелял людей. В глубокой старости он принял мученическую кончину в греческом городе Фивы. Не было готового креста — его распяли на растущей маслине.

Иоанн

Иоанн — единственный евангелист, к имени которого христиане добавили определение Богослов. Почему? Потому что его Евангелие — не просто рассказ очевидца, но и основание всего того учения о Боге и спасении, которое развивалось потом в Церкви.

Он был сыном галилейского рыбака Зеведея и Саломии, братом апостола Иакова. Иоанн сначала был учеником Иоанна Крестителя и впервые увидел Христа на берегах Иордана, когда Иисус крестился. Прошло время. Однажды Иоанн с братом помогали отцу ловить рыбу в Галилейском озере. Вдоль берега шел Христос. Он дал рыбакам, у которых не ладилась в этот день рыбалка, чудесный улов и призвал братьев идти за Собой. Рыбаки тут же оставили сети и последовали за Иисусом.

Характеры у Иоакова и Иоанна были пылкие, взрывные, за что они получили от Христа прозвище «сыны грома». Но общение с Учителем изменило Иоанна — он стал кротким, смиренным, любимым учеником Христа. Иоанна Иисус позвал за Собою в дом, где лежала умершая девочка, дочь Иаира, и на глазах юного ученика воскресил ребенка. Иоанн был с Христом на горе Фавор, когда Учитель преобразился перед учениками. Во время Тайной Вечери Иоанн возлежал на груди Иисуса.

Из всех апостолов только Иоанн вместе с Богородицей был у креста, когда распинали Христа. Остальные ученики испугались идти на Голгофу — это было опасно. А ещё было ужасно тяжело смотреть, как твой любимый Учитель испытывает страшные муки… Однако, несмотря на эти муки, Иисус прямо с креста обратился к Иоанну и попросил его заботиться о Своей Матери. И с этого времени Богородица жила у Иоанна.

Много приключений и путешествий впоследствии выпало на долю любимого ученика Христа: шторма и кораблекрушения, пытки и тюрьмы, состязания с колдунами и волхвами, чудеса и исцеления, побои, слава и преследования… Но это единственный из двенадцати ближайших учеников Христа, который не был убит, а умер в старости собственной смертью.

Евангелиста Иоанна изображают рядом с орлом. Почему у него такой символ? Возвышенный слог, которым написано Евангелие от Иоанна, его высокое богословское содержание напоминают высокий полет орла. Христос у него воспаряет в небеса, как орёл. А еще орёл — символическое воплощение Святого Духа.

Иоанн составил свое Евангелие в дни, когда жил в городе Ефесе (ныне это территория Турции). Это самое позднее Евангелие. Оно было написано, когда Иоанну Богослову было уже больше 90 лет, по просьбе христиан острова Патмос, которые очень любили и почитали Иоанна. В этом Евангелии апостол раскрывает Божественную сущность Христа, говорит о Святом Духе. В тексте апостол упоминает о событиях, которые не вошли в первые три Евангелия. И главная мысль, которую евангелист хотел донести до людей: Бог есть Любовь!

Даже когда апостол Иоанн был очень стар, когда он был уже не в силах произносить длинные проповеди, он постоянно обращался к окружавшим его людям с одной короткой фразой: «Дети, любите друг друга!» А если его спрашивали, почему он повторяет лишь эти слова, Иоанн объяснял: «Я потому говорю только эту фразу, что в ней содержится вся сущность Евангелия Христова, ибо Евангелие Христово есть учение о святой любви».

Есть ли среди четырёх Евангелий какое-то одно «главное» или «правильное»? Нет. Они равноправны, как четыре рукава одной реки. Каждое из четырёх Евангелий отражает особую грань личности Господа Иисуса Христа.

Рисунки Галины Воронецкой

-

-

November 13 2019, 19:00

- Религия

- История

- Cancel

Почему Евангелие было написано на греческом, а не на древнееврейском языке?

“Евангелие” переводится с греческого языка, как “благая, радостная весть”. Евангелиями называют четыре канонические книги священного писания, которые составляют первую часть Нового Завета. В них повествуется об деятельности Иисуса Христа, его божественной природе. Признанными церковью являются четыре евангелиста – Лука, Марк, Матфей и Иоанн Богослов.

Все они писали свои труды на греческом языке. Почему?

Годы жизни евангелистов пришлись на расцвет военного могущества Римской Империи. Государство простиралось по всему побережью Средиземного моря. Образованная на осколках древнегреческой цивилизации, Римская Империя поглотила не только саму Элладу, но и всё её колонии в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Чтобы избежать восстаний, римляне охотно обменивались с оккупированными народами культурными ценностями. В угоду стабильности на захваченных землях, римляне включали чужих богов в свой Пантеон.

Со времён империи Александра Македонского греческий язык распространился по всему просвещённому миру. В Римской Империи он был инструментом межнационального общения. Его понимали большинство жителей античного государства. Это и послужило главной причиной того, почему евангелисты писали свои рукописи на греческом языке. Так они могли донести предание Иисуса Христа до большего числа жителей Римской Империи.

Интересный факт: для римлян общение на греческом языке было правилом хорошего тона. В свои дома они нанимали учителей и прислугу из Греции. Здесь напрашивается параллель с “верхушкой” Российской Империи на рубеже 18-19 веков, разговаривавшей на французском. Правда в нашей стране эта мода не коснулась обычных крестьян, чего не скажешь о римском “простом люде”. Им приходилось изучать греческую речь из-за её досконального навязывания.

Евангелисты Лука и Марк обращали свои рукописи к грекам-язычникам и евреям, изгнанным из Израиля. Их труды написаны на разговорном греческом языке, так называемом “койне”. На нём общались обычные крестьяне, представители низших сословий империи. В годы создания евангелий (вторая половина I века) христианство позиционировало себя “религией бедняков”. Они стали главной аудиторией и очагом его распространения по всему цивилизованному миру. В Палестине древнееврейский язык использовался только при богослужениях. В I веке н.э. евреи общались между собой исключительно на арамейском. Поэтому Евангелие от Матфея написано именно на этом языке. Не было смысла использовать древнееврейский язык.

В разговорной речи он практически не употреблялся.

[источники]

Источники:

https://kipmu.ru/pochemu-evangelie-bylo-napisano-na-grecheskom-a-ne-na-drevneevrejskom-yazyke/

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=52897.

Краткие Сведения о Евангелии

Слово «евангелие» принадлежит греческому языку, в переводе на русский язык оно означает «доброе известие», «благая весть» (благовестие).

Евангелием мы называем благую и радостную весть о спасении человеческого рода от греха, проклятия и смерти, преподанную людям Господом нашим Иисусом Христом, воплотившимся Сыном Божиим, и проповеданную Апостолами.

Из этого определения Евангелия следует, что евангелистом в подлинном смысле слова можно назвать только Господа нашего Иисуса Христа, так как Он есть не только Источник Божественного спасительного учения, но и Совершитель великой Голгофской Жертвы Любви – Сама Божественная Любовь, посредством Которой спасается человеческий род.

Живя среди людей, Христос излагал Свое Божественное учение в устной форме. Первоначально спасительное учение Иисуса Христа сохранялось в Церкви в устном сказании, но впоследствии устное благовествование было записано на свитках пергамента Апостолами и их ближайшими учениками. С этого времени название «евангелие» перешло также на эти письменные повествования о жизни и учении Спасителя.

Надо иметь в виду, что в те древние времена многие пытались письменно изложить жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа, но из всех этих писаний только четыре признаны Церковью каноническими и почитаются ею как священные книги. Это Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вернее сказать, есть только одно Евангелие, ибо есть только один Спаситель Иисус Христос и одно Его учение; но существуют четыре изложения Евангелия, написанные четырьмя евангелистами. Вместе взятые все эти писания носят название Четвероевангелия.

Евангелия Матфея, Марка и Луки в отличие от Евангелия Иоанна называются синоптическими, потому что они очень близки между собой по плану и содержанию. Но различия между синоптическими Евангелиями и Евангелием Иоанна Богослова не являются существенными. Если сравнить все четыре Евангелия, то окажется, что в главном все они находятся в удивительном согласии. Все они описывают жизнь и учение Господа Иисуса Христа – Сына Божия и Сына Человеческого, святого, чистого, кроткого и любвеобильного, могущественного в словах и делах, посланного Богом Отцом для спасения мира, добровольно принявшего мучительную смерть на кресте и воскресшего из мертвых.

Евангелисты не ставили себе задачей изложить все учение Спасителя для всех времен и народов, а писали каждый с особой частной целью, определяемой условиями его апостольства, и сообразно с этой целью упоминали лишь о тех или иных изречениях Христа и событиях Его жизни. Поэтому Евангелия в первом веке были апостольскими писаниями, предназначенными отдельным христианским общинам и даже частным лицам (Лк. 1:1–4). Но так как в этих писаниях излагалось учение Христово и указывался людям путь спасения, то Дух Святой, живущий и пребывающий в Церкви Христовой, сохранил их для всех времен и народов, ибо Божественная Истина, запечатленная в Евангелиях, не может ограничиваться ни временем, ни каким-нибудь обществом или народом.

Время происхождения Евангелий не может быть определено с безусловной точностью, но должно быть отнесено ко второй половине первого века. Первыми новозаветными книгами, несомненно, были послания апостолов, которые писались с целью поучения и укрепления в вере христианских общин; но вскоре явилась потребность и в книгах, в которых подробно излагалась бы история земной жизни Иисуса Христа.

Можно полагать, что ап. Матфей написал свое Евангелие около 50 – 60 годов по Рождестве Христовом, Марк и Лука несколько лет спустя и во всяком случае раньше разрушения Иерусалима, т. е. раньше 70 года, а Иоанн – в конце первого века, в преклонном возрасте.

Язык, на котором написаны Евангелия – греческий, не классический, а так называемый александрийский, наиболее в то время распространенный. Написанные на нем книги свободно читались различными народами, входящими в Римскую империю – от берегов Атлантического океана до Евфрата и далее.

Древние отцы Церкви усматривали в Ветхом Завете прообразы и символы четырех Евангелий. Так они сравнивали св. Четвероевангелие с рекой, которая, вытекая из Эдема для орошения насажденного Богом рая, разделялась на четыре реки, протекавшие по странам, хранившим в своих недрах множество драгоценных камней и дорогих металлов (Быт. 2:10–14).

Эта река является символическим изображением духовной глубины и величия содержания Святого Евангелия.

Другой символ для четырех Евангелий Святые Отцы усматривали в таинственной колеснице, которую видел пророк Иезекииль у реки Ховарь. Она состояла из четырех животных, каждое из которых имело четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Эти лица животных, взятые в отдельности, сделались символами для каждого из евангелистов.

Христианское искусство, начиная с пятого века, изображает Матфея с человеком или ангелом, так как ап. Матфей в своем Евангелии больше говорит о человеческом и мессианском характере Христа.

Евангелист Марк в иконографии изображается со львом, так как св. Марк в своем Евангелии повествует преимущественно о всемогуществе и царском достоинстве Иисуса Христа (лев – царь животных). Евангелист Лука изображается с тельцом, потому что св. Лука повествует преимущественно о первосвященническом служении Иисуса Христа (телец – жертвенное животное).

И, наконец, евангелист Иоанн изображается с орлом, ибо как орел подымается высоко над землей и проникает своим острым взором в глубокие дали, так и св. Иоанн Богослов, духовно подымаясь над всем земным и человеческим, преимущественно говорит в своем Евангелии о Христе как о Боге Слове, Второй Ипостаси Святой Троицы.

Евангелие от Матфея

Матфей, сын Алфея, был одним из двенадцати Апостолов, призванных Господом Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Он носил также имя Левий и до призвания Господом был мытарем, т. е. сборщиком пошлин, в Капернауме.

Верный ученик Христов, Матфей был очевидцем многих чудес, совершенных Спасителем, и постоянным слушателем Его наставлений. После вознесения Иисуса Христа он проповедовал благую весть иудеям в Палестине и написал для них Евангелие на еврейском, точнее, арамейском языке. Об этом нам свидетельствует Папий, еп. Иерапольский, ученик ап. Иоанна Богослова.

Но первоначальный арамейский текст Евангелия от Матфея утерян, и до нас дошел только очень древний греческий перевод. Ученые предполагают, что на греческий язык с арамейского языка Евангелие было переведено самим евангелистом Матфеем.

Главная цель евангелиста – показать евреям, что Иисус Христос есть истинный Мессия, обещанный Богом избранному народу. С этой целью он приводит много пророчеств о Мессии из Священного Писания Ветхого Завета и говорит, что все они исполнились в Иисусе. Поэтому у ап. Матфея чаще, чем у других евангелистов, встречается выражение: «Да сбудется реченное пророком…».

Иудеи ожидали пришествия такого Мессии, который основал бы на земле могущественное царство и сделал бы евреев народом, господствующим в мире. В противовес этому узко земному пониманию ветхозаветных пророчеств о Мессии, евангелист Матфей проповедовал своим единоплеменникам подлинное Христово Царство, Царство духовное, сверхприродное, полагающее свое основание на земле и завершающееся на небе. Евангелие от Матфея написано около 50 года. Оно содержит 28 глав, начинается изложением родословной Христа от Авраама и заканчивается прощальной беседой Спасителя с апостолами на одной из гор Галилейских.

Евангелие от Марка

Евангелист Марк не принадлежал к числу двенадцати Апостолов Христовых и не ходил за Спасителем. Родом был он из Иерусалима и имел два имени: по римски прозывался Марком, а еврейское имя его было Иоанн. В христианство был обращен ап. Петром, который называет его своим духовным сыном (1Пет. 5: 13).

Горя желанием распространять веру Христову среди язычников, св. Марк в 45 году вместе с апостолами Павлом и Варнавою, своим дядей, путешествует в Малую Азию, но в Памфилии он вынужден был проститься с апостолами и возвратился в Иерусалим (Деян. 13:13).

Евангелист Марк с юных лет становится преданным учеником ап. Петра, является постоянным спутником в его проповеднической деятельности и не расстается со своим учителем до самой его смерти в Риме. С 62-го года по 67-й год св. Марк вместе с ап. Петром находится в Риме. Римские христиане еще при первом их посещении ап. Петром просили его написать им книгу о жизни и учении Спасителя. В ответ на эту просьбу св. Марк изложил все, что слышал от ап. Петра о земной жизни Христа, в письменной форме, очень наглядно и живо. Об этом свидетельствует св. Климент, еп. Александрийский, следующим образом: «В то время, как Апостол Петр благовествовал в Риме, Марк, спутник его,., написал… Евангелие, именуемое Евангелием от Марка». А св. Папий, еп. Иерапольский, говорит: «Марк, истолкователь Апостола Петра, записал слова и деяния Иисусовы с точностью, но не по порядку». Этих свидетельств, восходящих ко второму веку, достаточно, чтобы не усомниться в принадлежности второго Евангелия св. Марку.

По всей вероятности, св. Марк писал Евангелие для христиан, обращенных из язычества и мало знакомых с историей и бытом еврейского народа. Поэтому в Евангелии очень мало ссылок на Ветхий Завет, но зато часто объясняются различные иудейские обычаи, описывается география Палестины, объясняются непонятные для римских христиан арамейские выражения.

Главная цель Евангелия – утвердить в обращенных язычниках веру в божественность Спасителя и показать им божественную власть Христа, Сына Божия, над всей тварью.

Евангелие св. Марка состоит из 16 глав. Оно начинается призывом св. Иоанна Крестителя к покаянию и заканчивается вознесением Господа нашего Иисуса Христа на небо и проповедью св. апостолов. У нас нет данных, чтобы с точностью определить время написания Евангелия от Марка. Во всяком случае, оно было написано позднее арамейского Евангелия ап. Матфея и, по всей вероятности, в пятидесятых годах, когда ап. Петр впервые посетил римских христиан.

Согласно древнему преданию, евангелист Марк был первым епископом Александрийской церкви и умер мученической смертью.

Евангелие от Луки

Автором третьего Евангелия древняя Церковь единогласно называет апостола Луку. По свидетельству историка Евсевия (4 в.). Лука происходил из языческой семьи уроженцев Антиохии Сирийской. Он получил хорошее греческое образование и был по профессии врачом.

Уверовав во Христа, св. Лука становится ревностным учеником и постоянным спутником ап. Павла в его апостольских путешествиях. Он неотступно следует за своим учителем, разделяет с ним труды второго и третьего апостольского путешествия (Деян. 16:10–17; 20:5–21) и остается при нем во время пребывания ап. Павла под стражей в Кесарии и в Риме (Деян. 24:23; 27; 28; Кол. 4:14). «Луку, врача возлюбленного», называет ап. Павел в числе своих сподвижников, которые были ему утешением во время римских уз (Кол. 4:11–14).

Под влиянием проповеди ап. Павла св. Лука пишет Евангелие, адресуя его к Феофилу (Лк. 1:1–4), человеку высокого общественного положения, обращенному в христианство из язычников, и в его лице к христианским общинам, основанным св. Павлом, апостолом языков.

Желая дать христианам из язычников твердое основание того учения, в котором они были наставлены ап. Павлом, св. Лука ставит себе целью: 1) передать «уверовавшим», «по тщательном исследовании» и «по порядку», слова и дела Спасителя и 2) укрепить этим повествованием веру в Спасителя мира.

Источниками для написания Евангелия св. Луке послужили, как говорит он сам, «рассказы живых лиц», бывших с самого начала очевидцами и служителями Слова» (Лк. 1:2). С ними он встречался в обществе ап. Павла – и в Иерусалиме, и в Кесарии. В основе евангельского повествования о рождестве и детских годах Иисуса Христа (гл. 1 и 2) лежит, по-видимому, записанное на арамейском языке Священное Предание, в котором слышится еще голос Самой Девы Марии. Но существует и другое предание, которое говорит, что св. Лука сам встречался с Божией Матерью, слышал от Нее рассказы о Господе и написал первую икону Святой Девы с Младенцем Иисусом на руках.

Кроме того, при написании своего Евангелия св. Лука пользовался и ранее написанными Евангелиями Матфея и Марка.

Помимо Евангелия святой Лука написал еще и книгу «Деяния Святых Апостолов». В обоих этих творениях обнаруживается талантливая рука историка, который при необычайной точности и сжатости повествования умел давать картинное и притом исторически обоснованное повествование. Но надо не забывать, что на всем повествовании Луки и на самом языке его лежит отпечаток мысли и речи ап. Павла.

Евангелие св. Луки состоит из 24 глав. Оно начинается событиями, предшествовавшими рождению Иисуса Христа, и заканчивается вознесением Господа на небо.

Евангелие от Иоанна

Апостол Иоанн Богослов, младший брат ап. Иакова, был сыном рыболова Заведея и Соломии. Родился Иоанн на берегах Галилейского озера. В юности своей он помогал отцу ловить рыбу, но затем ушел на Иордан к св. Иоанну Крестителю и стал его учеником. Когда же на берегах Иордана появился Спаситель, Иоанн всей душой полюбил Мессию, стал Его верным и любимым учеником и никогда не расставался с Ним до дня Его вознесения на небо. После смерти Спасителя св. апостол принял Божию Матерь в свой дом и заботился о Ней до самого Ее успения. Затем, вероятно, после смерти ап. Павла, Иоанн Богослов с проповеднической целью переселяется в город Ефес, который после разрушения Иерусалима сделался центром христианской Церкви на Востоке. Там воспитал он будущих епископов: Папия Иерапольского, Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского.

При императоре Домициане он был сослан на остров Патмос, где в видениях Господь показал ему будущие судьбы мира. Все эти видения он записал в книгу, которая называется «Откровение», или «Апокалипсис». Только при императоре Нерве св. апостол смог возвратиться из ссылки в Ефес.

Имея в лице ап. Иоанна одного из ближайших свидетелей и очевидцев «служения Слова», христиане Ефеса стали просить его, чтобы он описал им земную жизнь Христа Спасителя. Когда они принесли Иоанну книги первых трех евангелистов, то он одобрил эти книги и похвалил евангелистов за их искренность и правдивость повествования. Но при этом он заметил, что три евангелиста больше обращают внимание на человеческую природу Христа. Апостол Иоанн сказал своим последователям, что при повествовании о Христе, пришедшем в мир во плоти, необходимо больше говорить о Его Божестве, так как иначе люди с течением времени начнут судить и думать о Христе лишь по тому, чем Он явился в земной жизни.

Поэтому ап. Иоанн начинает свое Евангелие не с изложения событий из человеческой жизни Христа, а прежде всего указывает на Его предвечное существование с Богом Отцом. Воплотившийся Христос есть Вторая Ипостась Святой Троицы, Божественное Слово (Логос), посредством Которого произошло все существующее (Ин. 1:1–3).

Таким образом, цель написания Евангелия можно выразить словами самого же евангелиста, обращенными к ефесским христианам: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31) Этим самым евангелист желает оградить христиан от распространяющихся в Малой Азии ересей (Керинфа, Евионитов, Николаитов), отрицавших Божественную природу Спасителя.

Дополняя синоптиков, св. Иоанн описывает преимущественно деятельность Христа в Иудее, подробно рассказывает о посещениях Им Иерусалима по большим праздникам. Написано Евангелие в девяностые годы первого века, незадолго до смерти св. апостола. Евангелие св. Иоанна Богослова состоит из 21 главы. Оно заканчивается повествованием о явлении воскресшего Господа ученикам на Галилейском озере.

2. Евангелие – Книга Жизни

Приступая к изучению Евангельской истории, надо помнить, что знание Священной истории необходимо каждому христианину, но еще более пастырю Церкви Христовой, для которого Слово Божие и служение Ему есть его жизнь.

Мы должны знать, что Христос не мифологическая, а вполне реальная, историческая Личность, совершившая на земле великое дело Искупления человеческого рода, какое не мог совершить ни до Него, ни после Него никто из смертных.

Он жил среди людей, ходил по этой земле, имел своих последователей, посещал города и селения Палестины с проповедью, был гоним врагами, пострадал на кресте, умер позорной смертью, воскрес во славе, вознесся на небо и пребывает в Церкви Своей – «во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Мы должны хорошо знать географию Палестины, историческую обстановку того времени, когда жил Христос, интересоваться археологическими находками, подтверждающими истинность евангельского повествования, – все это необходимо знать будущему богослову, так как Евангельская история – это фон, на котором изучается богословие.

Но, изучая Священную историю, надо избегать крайностей, надо помнить, что одно историческое голое знание не имеет существенного значения в деле веры, в деле нашего спасения. Если мы, например, увлечемся только выяснением даты рождества Христова и подробностями Его земной жизни, но без веры во Христа, то мы, разумеется, приобретем много исторических сведений, но сердце наше останется безразличным к спасению. Не так ли поступают и атеисты? Какая же тогда будет разница между так называемым христианством, интересующимся жизнью Христа без веры в Него, и атеистом, изучающим христианство? Разумеется, никакой.

Евангельские исторические события имеют для нас существенное значение только в том случае, если они воспринимаются через верующее сердце, через веру во Христа как Богочеловека, Сына Божия, Спасителя мира. Только так, только через веру во Христа, или, лучше сказать, в свете Христовом, мы должны воспринимать Священную Евангельскую историю.

Каждое Евангельское слово, каждое священное событие должно восприниматься и осознаваться нашим разумом через основной смысл Евангелия, через «горнило нашей веры». Тогда евангельские события заживут в нашем сердце. Тогда образ Христа станет близким и дорогим нашему духу, тогда Святое Евангелие станет для нас Книгой Жизни, ведущей нас ко спасению.

И действительно, никакая книга на земле по своему содержанию и действию на человеческую душу не может сравниться с Евангелием, ни тем более заменить его. Как говорил Спурджон, «Евангелие есть Слово, превосходящее все человеческие речи. Писаний выше всех произведений пера, неподражаемое творение Святого Духа; оно пригодно для всех мест, времен и стран, для всех народностей, сословий и лиц. Евангелие – это Книга книг, источник вечной жизни (2Тим. 1:12–13), спасения (Деян. 13:26; Еф. 1:13) и утешение для несчастных и страждущих. Это – книга, не имеющая на земле себе подобной, содержание которой, как взор Самого Бога, проникало бы в глубину души каждого человека, которая во всем до единого слова содержала бы истину, была бы мудрее всех сводов законов, назидательней всех поучений, прекраснее поэзии всего мира, и трогала бы человеческое сердце, как нежный голос любящей матери. Евангелие – это дивный неземной свет, озаряющий наше духовное существо сильнее солнца (2Петр. 1:19); это – дыхание Вечного, пробуждающее в душе счастливого человека, среди всех земных наслаждений, вздох о лучшем и высшем, тоску по его небесной родине; это – веяние Святого Духа – Утешителя, наполняющее душу страдальца неизреченным блаженством среди тяжелых жизненных невзгод».

Но чтобы Евангелие благодатно действовало на наш ум и сердце, чтобы эта преблагословенная живая Книга живого Бога помогала нам бороться со злом в этом мире, нам надо полюбить ее и иметь глубокое благоговение к этой святыне.

Чтение Св. Евангелия мы должны сделать ежедневной нашей потребностью. Но читать надо с молитвенным настроением, ибо читать Евангелие – значит беседовать с Богом.

Не читайте Евангелия… с целью подвергнуть его сухой критике нашего ограниченного рассудка, не читайте его поэтическим воображением, но читайте его совестью, ища увидеть непогрешимую святую истину, чтобы заповеди евангельские одухотворили все ваше существо. Евангелие – Книга жизни, и читать ее надо делами. Позднее вы можете приложить к Евангелию и мерку здравой критики… Но во имя этой Святой Книги, не имеющей себе равной между книгами всего мира – произведениями человечества, во имя ее безмерной духовной высоты и божественной мудрости, которыми веет на вас с каждой страницы ее, мы просим вас прочесть Евангелие сначала только простым разумом и совестью. Читаемая так, Книга «глаголов жизни вечной» заставит трепетать вашу совесть перед добром, перед высокой прекрасной моралью Евангелия; вы подчинитесь духу, живущему в Евангелии, прикоснетесь к живому Христу и почувствуете благодатную «силу, исходящую» со святых строк и целящую, как исцелила кровоточивую риза Господня, ваши душевные раны. Эта Книга вызовет у вас крик восторга и слезы отрады, и вы закроете ее, умиленные и восхищенные…

«Избавь Бог, – поучает архимандрит Михаил, – читать Евангелие, как газету или роман. Слова Святой Книги надо читать с большой внимательностью и надлежащим благоговением, ибо в них дыхание Святого Духа. Чтобы получить душевную пользу, нельзя читать Евангелие торопясь, бегло просматривая его: Евангелие не открывает своих лучших сокровищ поверхностному наблюдателю. Главная суть, следует помнить, не в количестве, а в качестве чтения Евангелия. Нет необходимости непременно прочитывать ежедневно из него как можно больше, достаточно прочитать и одну главу, но с подобающим вниманием и сосредоточенностью, а иногда лучше ограничиться даже одним евангельским стихом, сделав его предметом нашего серьезного размышления.

Верующий должен читать Евангелие так, как читает невеста письмо любимого человека, полученное из далекой страны. Она не довольствуется тем, что вскользь, поверхностно усвоит содержание этого письма. Нет, она через слово проникает духом во внутренний смысл его, в тайные мысли и намерения писавшего; с благоговейным чувством отнесется она к каждой строке, написанной рукой дорогого для нее существа, и своей душой ощутит ту атмосферу, из которой вышло письмо. Из-за слов она услышит голос любимого. Она даже, наконец, видит его. Слова письма оживают. Они служат таким образом живою связью между обоими, и через них две души соединяются в живой дружеской беседе».

Итак, пусть эта Книга книг постоянно будет у нас на столе; будем всегда относиться к ней с величайшим благоговением, как к бессмертному Слову Божию; станем читать ее, молитвенно вдумываться в каждое ее слово, чтобы в совершенстве усвоить ее животворный дух, воспитать в себе любовь к истине, добру и красоте и постепенно прийти «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13).

Пусть эта книга священная Спутница вам неизменная Будет везде и всегда.

Пусть эта книга спасения

Вам подает утешение

В годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные,

Как отголоски небесные

В грусти юдоли земной.

Пусть в ваше сердце вливаются, –

И небеса сочетаются

С чистою вашей душой.

К. Р. (Великий князь Константин Романов)

Источник: Священная Библейская история / митрополит Вениамин (Пушкарь). — Москва : Изд. Сретенского монастыря, 2017. — 784 с. / Ч. 2: Новый Завет. 353-784 с.

Комментарии для сайта Cackle

Что значит Евангелие и кто на самом деле написал библейские Евангелия

4 года назад · 3398 просмотров

Перевод слова на русский язык. Имеют ли к нему отношение слово «ангел» и фамилия Евангелиста или они просто созвучны? Имеет ли «евангелие» другие значения, кроме религиозного? Кто написал Евангелия библейского Нового Завета: мнение церкви и ученых. Правда ли существуют Евангелие от Марии Магдалины и Евангелие Иуды?

Источник:

Слово Евангелие многие понимают формально – как жизнеописание Иисуса Христа, представленное в четырех библейских книгах под таким названием – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но на самом деле это понятие с широким смыслом и богатым историческим контекстом.

Евангелие (греч. «еванге́лион») означает буквально «благая весть». Как сказано у Матфея (4:23) и Марка (1:14), Христос «проповедовал Евангелие» – то есть благую весть о Царстве Божьем, которое наступило с его приходом, и о спасении, которое Бог даровал через него человеку.

Поскольку вся эта религиозная концепция строится вокруг личности Иисуса, а творимые им чудеса доказывают в глазах верующих наступление этого Царства, то и повествование о самом Христе называют Евангелием (т.е. «Благовестием»).

Евангелие XIII века в золотом окладе XVII века

РИА Новости / Руслан Кривобок

Не только религия

Слово «евангелие» мы воспринимаем исключительно в религиозном контексте. Но до распространения христианства в Средиземноморье евангелием могло быть радостное известие о военной победе, о восхождении правителя на престол, о рождении наследника или другом политическом и общественном событии. Даже указы, исходившие от «обожествляемой» власти, назывались евангелиями.

Сегодня о той древности напоминают популярные греческие имена. Ева́нгелос (кратко Ванге́лис) означает буквально «благовестник». Оно состоит из хорошо знакомого нам слова «ангел» («а́нгелос» по-гречески – вестник, гонец, посланник, глашатай) и приставки «ев-» (благой). Женский вариант имени – Евангели́я.

Знаменитый греческий композитор Вангелис (полное имя Ева́нгелос Одиссе́ус Папатанаси́у) аккомпанирует на рояле оперной певице Монтсеррат Кабалье (1997 г.).

Reuters

Между тем в Италии распространена фамилия Евангелиста (произносится Эванджелиста), которая переводится как «евангелист, -ка / миссионер, -ка». Слово пришло в итальянский язык из греческого через позднюю латынь.

Эту фамилию прославила на весь мир канадская топ-модель 90-х Линда Евангелиста – дочь итальянских иммигрантов.

Reuters

Кто написал библейские Евангелия? Сомнения ученых

Новый Завет содержит четыре канонических повествования о жизни и деяниях Христа. Церковь считает их авторами Матфея и Иоанна из 12 апостолов – избранных учеников Иисуса, а также Луку и Марка, которые, по преданию, тоже видели Спасителя своими глазами и были в числе самых первых христианских проповедников.

Изображения четырех евангелистов и Вознесения Христова (в центре) на окладе Евангелия из Рождественского монастыря в Москве

РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Однако большинство ученых заключают, что все четыре Евангелия были написаны анонимами I века, не знавшими и не видевшими Христа лично. Авторство позже приписали апостолам и друзьям апостолов, отчасти чтобы убедить читателей в достоверности событий.

При исследовании текстов находится очень мало признаков, которые подтверждали бы указанное авторство, и наоборот, всплывает много фактов, которые заставляют в нем усомниться.

Самое очевидное: если Матфей и Иоанн вместе были подле Христа и внимали его учению, то почему их рассказы фундаментально расходятся в ключевых вещах? Даже если допустить, что у них было разное восприятие, как нередко бывает у свидетелей одних и тех же событий, то это все равно не объясняет, почему само его учение они представили настолько противоречиво.

У Матфея Иисус – человек, который проповедует о Царстве Небесном, не говорит о себе и своем божественном происхождении и отказывается творить чудеса только ради того, чтобы доказать, кто он такой. У Иоанна ровно наоборот: Иисус – Бог, который в проповедях постоянно говорит о себе и своем божественном происхождении и творит много чудес, чтобы в него поверили.

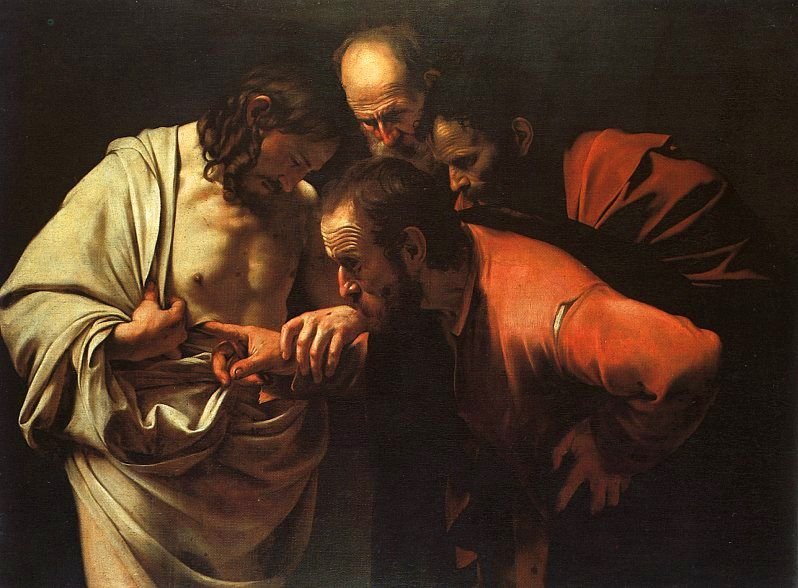

«Неверие апостола Фомы», Караваджо (1600-1602)

Wikimedia

Церковные богословы, конечно, объясняют эти противоречия по-своему: что Матфей просто излагал события, а Иоанн был «движим Духом» и в своем повествовании разъяснял их глубинный смысл, погружая читателей в тайну Христовой сути.

Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие Иуды и другие

Помимо канонических, существует еще не менее 20 текстов, известных как «Евангелия», но не признанных церковью. Многие из них даже не являются жизнеописаниями Христа, а представляют собой сборники цитат, приписываемых Иисусу, или философско-религиозные рассуждения. Они содержат много сомнительных и противоречивых положений.

В Евангелии от Петра, например, Христа приговаривает к распятию не Понтий Пилат, а царь Ирод (сын другого Ирода, который, согласно Евангелию от Матфея, велел убить всех младенцев в Вифлееме).

Иисус перед Иродом, часть алтаря итальянского художника Дуччо, XIV век

Wikimedia

Евангелие от Фомы – это сборник высказываний и притчей, которые лишь частично совпадают с теми, что есть в Новом Завете. В одной из притчей суть Царства Божьего объясняется через убийство: «Иисус сказал: Царствие Отца подобно человеку, который хочет убить сильного человека. Он извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли рука его крепка. Тогда он убил сильного». В манускрипте есть возможный намек на смерть Христа, но не сказано ни слова о распятии, воскрешении или Страшном суде, а также не упоминается, что Иисус был Божьим помазанником.

Евангелие от Марии – это в основном диалоги между Магдалиной и другими учениками Христа, которым она рассказывает свои видения о Спасителе и пересказывает разговоры с ним. Некоторые апостолы ей не верят и сомневаются, почему он поведал о чем-то секретно этой женщине, а не своим ученикам. Но один заступается за нее, говоря, что Иисус любил ее больше всех апостолов. Т.е. это «Евангелие» наделяет Магдалину самым высоким статусом.

Папирус с Евангелием от Марии, II век

Wikimedia

«Кающаяся Мария Магдалина», репродукция картины Тициана

РИА Новости / Юрий Каплун

В Евангелии от евреев Святой Дух представлен как Божественная мать Христа.

Также существует Евангелие Иуды (без предлога «от») – повествование не о Христе, а об Иуде Искариоте из числа его апостолов. В нем Иуда показан не предателем, как в Новом Завете, а послушным и жертвенным учеником Иисуса, который один был достоин того, чтобы быть посвященным в тайные знания.

Служба «12-ти Евангелий»

В последнюю неделю Великого поста перед Пасхой, вечером Страстного Четверга, в православных храмах совершается служба «Двенадцати Евангелий». Но речь, конечно, не идет о 12 разных текстах.

Во время богослужения читаются отрывки из 4-х канонических Евангелий, где описаны страдания и смерть Христа. Всего этих чтений 12 – по числу часов ночи. Как поясняет церковь, это символизирует, что верующие должны провести всю ночь в слушании «Благовестия», подобно апостолам, которые сопровождали Иисуса в Гефсиманский сад перед тем, как он понес свою жертву ради спасения человечества.

С сайта Петро-Павловского кафедрального собора Симферополя

Что почитать о Евангелиях

-

«Руководство к изучению Священных книг Нового Завета»

Тексты Евангелий часто требуют толкований даже для верующих. В православной традиции в этом смысле ценится «Руководство» профессора-богослова Александра Васильевича Иванова. Оно было впервые издано в конце XIX века, а в наши дни дополнено в соответствии с современными исследованиями. В книге рассказано об истории Евангелий и четырех канонических евангелистов, о различиях в текстах и дано толкование (с церковной точки зрения) всего, что в них описано.

-

«Иисус, прерванное слово: как на самом деле зарождалось христианство»

В книге современного доктора богословия Барта Эрмана представлен познавательный взгляд на Евангелия на основе исследований ученых за последние 200 лет.

Загрузка…

Когда были написаны Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна?

Когда были написаны Евангелия (Матфея, Марка, Луки, Иоанна)? Как им можно верить, если Евангелия так отдалены от времени, когда жил Иисус Христос? На канале “History” (“История”) я смотрел какую-то передачу, где говорили, что первое Евангелие было от Марка, и было оно написано 40 лет спустя после смерти Иисуса Христа. А также, что остальные три Евангелия скопировали Евангелие от Марка и что-то добавили к нему. Правда ли это?

Ответ:

Когда были написаны Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна — есть ли точная дата?

Спасибо за вопрос. Для многих людей вопрос, когда было написано Евангелие, кажется неважным до тех пор, пока не поднимается вопрос точности Евангелия. Если бы мы предположили, что Евангелие от Марка было написано в 70 году нашей эры, то это значило бы, что Марк ждал 40 лет после произошедших событий, чтобы начать писать. Хотя 40 лет — это не так уж и много. Не забывайте, что война во Вьетнаме закончилась более 40 лет назад, а ветераны этой войны все еще живы и рассказывают истории о том времени.

Проблема вот в чем — сложно показать, что Марк был очевидцем тех событий. Он конечно же не один из апостолов и его имя нигде не найти в Евангелии. Некоторые ученные делают предположения, что юноша, убежавший нагим в Евангелии от Марка 14:51-52, и был сам Марк, но доказательств для этого недостаточно. Ученые, которые придерживаются этой точки зрения, полагают так на основании того факта, что нагой юноша, казалось, не относился к самой истории, а был включен, чтобы показать, что автор был там. К тому же Марк жил в Иерусалиме (см. Деяния 12:12) и согласно церковной традиции Иисус и Его апостолы провели Пасхальный Седер (последний ужин) в доме Марка [1].

Но, как я сказал, доказательств, что Марк включил себя в Евангелие в качестве убежавшего нагого юноши достаточно слабое. Разумно будет сделать вывод, что Марк не был очевидцем жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Но мы узнаем очень интересную вещь о нем из нескольких цитат некоторых ранних Отцов Церкви:

“Став переводчиком Петра, Марк записал точно все, что тот помнил. Хотя, он не изложил слова и деяния Христа в точном порядке. Поскольку он не слышал Господа и не сопровождал Его. Но, как я сказал, он впоследствии сопровождал Петра. Петр излагал учение в соответствии с потребностями [своих слушателей], но у него не было намерения дать последовательный рассказ слов Господа. Поэтому, Марк не сделал никакой ошибки, когда он таким образом записал некоторые вещи, как он их запомнил. С одной стороны, он уделил особое внимание тому, чтобы не пропустить что-то из того, что слышал, и в то же время не вставить чего-то вымышленного.” – Папиас, как цитирует Евсевий.

“После их смерти, Марк, ученик и переводчик Петра, также передал нам в письменном виде то, что проповедовал Петр.” – Ириней.

“Марк, переводчик и последователь Петра, начинает Евангелие таким образом.” – Ириней.

“Марк был последователем Петра. Петр публично проповедовал Благую Весть в Риме перед конными рыцарями Цезаря, и приводил множество свидетельств о Христе. Для того, чтобы тем самым они могли вспомнить то, что говорил Петр, Марк писал полностью то, что называется Евангелием от Марка.” – Клемент Александрийский.

“Такой луч благочестия засиял на умы слушателей Петра, что они не были удовлетворены лишь слушанием или неписанным учением божественного слова. Таким образом, со всевозможными просьбами, они умоляли Марка, которому приписывается Евангелие (а он был спутником Петра), оставить в письменном виде запись учения, которое он получил в устной форме. И они не оставляли его в покое, пока они не добились своего. И таким образом им мы обязаны священной книгой, которая называется «Евангелия от Марка». Узнав, что было сделано, через откровение Духа, сказано, что апостол был в восторге от энтузиазма этих людей и утвердил произведение для чтения в церквях, рассказывает Клемент в шестой книге Строматов.” – Евсевий, цитируя Клемента Александрийского (c. 195, E), 2.579.

Таким образом, Марк мог не быть очевидцем жизни, смерти и воскресения Иисуса, но им точно был Петр. Петр был главным учеником и тем, кому Иисус явился лично после Своей смерти (см. Луки 24:34 и 1 Коринфянам 15:5, Симон и Кифа это два других имени Петра). Таким образом Петр был тем очевидцем, который нужен был Марку, чтобы составить рассказ. Интересно отметить, что Лука начинает свое Евангелие упоминанием, что многие люди составляли рассказы о жизни Иисуса, основанные на свидетельствах очевидцев (см. Луки 1:1-4).

Таким образом, проблема того, где Марк взял информацию, прояснена. Но как насчет того, что Евангелие от Марка было написано так поздно? Если Евангелие от Марка было написано в 70 году н. э., а другие Евангелия были написаны позже, то разве не значит это, что эти другие Евангелия (содержащие больше информации) были написаны слишком поздно, чтобы быть написанными очевидцами?

Для этого нам нужно изучить аргумент, почему ученые думают, что первое Евангелие было написано в 70 н.э. Историки абсолютно уверены, что в 70 году н. э. иудейский храм был разрушен во время падения Иерусалима. Интересно то, что это событие было предсказано в Евангелии от Марка 13:2, Матфея 24:2 и Луки 21:6. Вот как Лука рассказывает об этом предсказании:

“Некоторые из учеников говорили о том, как храм был украшен красивыми камнями и вкладами, посвященными Богу. Но Иисус Христос сказал: придут дни, в которые, из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено”.

Очень интересно, что Иисус сделал предсказание того, что, как исторически доказано, сбылось. Это, конечно, может служить историческим свидетельством того, что Иисус на самом деле был Бог. Хотя, чтобы объяснить этот феномен без признания божественности Иисуса, скептически настроенные ученные вынуждены заключить, что Иисус никогда этого не предсказывал. Вместо этого, Марк, Матфей и Лука все жили во время после разрушения храма, и они вложили это предсказание в уста Иисуса Христа. Как сказал в своей книге епископ Джон Робинсон “Новая датировка Нового Завета”:

“Один из наиболее странных фактов о Новом Завете это то, что то, что в любом изложении, казалось, было бы самым датирующимся и кульминационным событием этого периода – падение Иерусалима в 70 г. н. э., а с ней и развал институционального иудаизма, основанного на храме – ни разу не упоминается, как факт прошлого. Это, конечно, предсказано; а эти предсказания, в некоторых случаях по крайней мере, как предполагают, были написаны (или подробно изложены) после события.”

Проблема в том, что это предположение базируется на предпосылке, что Иисус не Бог, и таким образом был бы не в состоянии предсказать будущее, что по существу и есть та самая вещь, которую и нужно доказать скептически настроенным ученым. Поэтому это не может быть использовано как предпосылка для того, чтобы говорить, что Евангелия были написаны так поздно. Доказательство, что Евангелия ненадежные изложения жизни Иисуса, которое основано на том, что они, как предполагают, были поздно написаны — это ничто иное, как круговая аргументация. Логика следующая:

- Предпосылка 1: Евангелиям нельзя доверять, потому что они были написаны несколько десятилетий после смерти Иисуса, и они, таким образом, похожи на легенду.

- Предпосылка 2: Это потому, что три из четырех Евангелий упоминают, что Иисус предсказывал событие (разрушения храма), которое, как известно, произошло через 40 лет после предполагаемого предсказания.

- Предпосылка 3: Иисус не мог предсказать это, потому что Он не Бог. Таким образом, Евангелия, которые содержат это предсказание, были написаны после того, как событие произошло.

- Вывод: Следовательно, Евангелиям нельзя доверять, потому что они были написаны несколько десятилетий после смерти Иисуса и поэтому похожи на легенду.

Как может видеть любой человек, вывод этой аргументации совпадает с первой предпосылкой. Это типичный пример софизма, все как из учебника.

Теперь, уничтожив доказательства, что Евангелия были написаны поздно, я теперь докажу, что Евангелия от Матфея, Марка и Луки были написаны рано. Что касается Евангелия от Иоанна, я действительно верю, что оно было написано Иоанном, “любимым учеником” (см. Иоанна 21:20-24) незадолго до его смерти в 100 году н. э.

Дата падения Иерусалима говорит скорее о том, что Евангелия были написаны рано, чем о том, что они были написаны поздно. Это особенно верно в случае с Лукой. Лука единственный автор Евангелия, написавший продолжение к своему Евангелию, которое мы называем Деяния. В Евангелии от Луки автор описывает, как Иисус предсказывает разрушение храма, но в своем продолжении он не рассказывает, как это предсказание сбылось. Деяния оканчиваются тем, что Павел находится под домашним арестом в Риме в 60-62 г. н. э. Через восемь лет храм будет разрушен и предсказание Иисуса, сделанное в 21 главе его Евангелия сбудется.

Если бы Лука писал Деяния после разрушения храма, то кажется довольно странным то, что он не продолжил историю тем, что описал бы не только заключение Павла в Риме, но и закончил бы свою историю тем, что рассказал бы, что пророчество Иисуса сбылось. Тем более, что продолжение истории после заключения Павла привело бы к тому, что история также включала бы безвременную смерть Павла в 65 г. н. э. Поскольку Лука был попутчиком Павла, то это было бы очень естественным для Луки воздать должное павшему товарищу, если бы он писал книгу Деяний после его смерти.