Древнерусский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

Существительное, мужской род, 1-е склонение.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- хлеб ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Русский (дореформенная орфография)[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

В значении булочное изделие:

| падеж | ед. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|

| Им. | хлѣ́бъ | хлѣ́бы |

| Р. | хлѣ́ба | хлѣ́бовъ |

| Д. | хлѣ́бу | хлѣ́бамъ |

| В. | хлѣ́бъ | хлѣ́бы |

| Тв. | хлѣ́бомъ | хлѣ́бами |

| Пр. | хлѣ́бѣ | хлѣ́бахъ |

хлѣбъ

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. Зализняка).

В значениях злаки, пропитание:

| падеж | ед. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|

| Им. | хлѣ́бъ | хлѣба́ |

| Р. | хлѣ́ба | хлѣбо́въ |

| Д. | хлѣ́бу | хлѣба́мъ |

| В. | хлѣ́бъ | хлѣба́ |

| Тв. | хлѣ́бомъ | хлѣба́ми |

| Пр. | хлѣ́бѣ | хлѣба́хъ |

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1c(1) по классификации А. Зализняка).

Корень: -хлѣб-; окончание: -ъ.

Произношение[править]

- МФА: ед. ч. [xlʲɛ̝p] мн. ч. [‘xlʲɛ̝bɨ̞, xlʲɪ’ba]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- хлеб (во всех значениях) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

|

Этимология[править]

Происходит от праслав. *xlěbъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. хлѣбъ, ст.-слав. хлѣбъ, русск., белор. хлеб, укр. хліб, болг. хляб, польск. chleb, в.-луж. chlěb, н.-луж. klěb, сербск. хлеб (hleb), чешск. chléb, словацк. chlieb; предполагают заимствование из герм., ср. готск. 𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆𐍃 (hlaifs) «хлеб», др.-сканд. hleifr, англ. loaf — то же.

Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Использованы данные историко-этимологического словаря П. Я. Черных. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Старославянский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

| падеж | ед. ч. | дв. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|---|

| Им. | ъ | а | и |

| Р. | а | ѹ | ъ |

| Д. | ѹ | ома | омъ |

| В. | ъ | а | ꙑ |

| Тв. | омь | ома | ꙑ |

| М. | ѣ | ѹ | ѣхъ |

| Зв. | е | — | — |

хлѣбъ

Существительное, мужской род, 1-е склонение.

Корень: -хлѣб-; окончание: -ъ.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- хлеб ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Происходит от праслав. *xlěbъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. хлѣбъ, ст.-слав. хлѣбъ, русск., белор. хлеб, укр. хліб, болг. хляб, польск. chleb, в.-луж. chlěb, н.-луж. klěb, сербск. хлеб (hleb), чешск. chléb, словацк. chlieb; предполагают заимствование из герм., ср. готск. 𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆𐍃 (hlaifs) «хлеб», др.-сканд. hleifr, англ. loaf — то же.

Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Использованы данные историко-этимологического словаря П. Я. Черных. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Я уверена, что прочитать словосочетание «Хлѣбъ насꙋщный», встречающееся в молитве «Отче наш», смогут все. Но тут могут быть и незнакомые буквы, которые в нашем современном алфавите не встречаются.

Разберем здесь слово хлѣбъ. Тут на месте привычной нам буквы «е» стоит церковнославянская буква «ѣ» (ять). Читается она как [е] и встречается довольно часто. Например, в словах грѣхъ, лѣто, совѣсть и других.

Также на конце слова хлѣбъ мы видим, казалось бы, твердый знак (ъ). Но эта буква имеет в церковнославянском свое название. Это «ъ» (ер). После твёрдого согласного звука на конце церковнославянских слов по традиции пишется нечитаемый «ъ» (ер), например, завѣтъ, храмъ или оумъ.

Кстати, слово хлеб в Библии часто употребляется в прямом смысле, но еще означает любую пищу. Как телесную, так и духовную.

«Я люблю церковнославянский» — уникальный проект об интереснейшем языке. 60 маленьких видеоуроков помогут вам лучше понимать этот необычный язык, а еще вы узнаете много интересного о его истории и славянской культуре вообще.

Содержание

- Что венчало слово «Хлеб» до революции?

- Какъ писать въ старой орѳографіи?

- Что такое старая (дореформенная, дореволюционная) орфография?

- Чем старая орфография отличается от современной?

- Как употреблять ъ (ер, твердый знак)?

- Как употреблять i («и десятеричное»)?

- Как употреблять ѳ (фиту)?

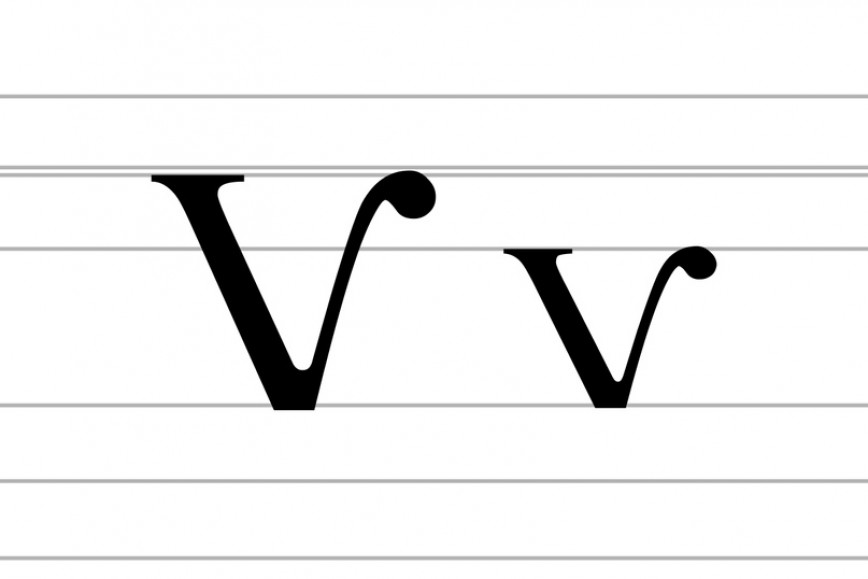

- Когда писать ѵ (ижицу)?

- Что надо знать про окончания?

- Что надо знать про приставки?

- Самое сложное: как писать ять?

- А нет ли чего попроще?

- Какъ писать въ старой орѳографіи?

- Что такое старая (дореформенная, дореволюционная) орфография?

- Чем старая орфография отличается от современной?

- Как употреблять ъ (ер, твёрдый знак)?

- Как употреблять i («и десятеричное»)?

- Как употреблять ѳ (фиту)?

- Когда писать ѵ (ижицу)?

- Что надо знать про окончания?

- Самое сложное: как писать ять?

Что венчало слово «Хлеб» до революции?

Венчало в данном случае имеется в виду было окончанием. Оказывается, ранее это слово писалось с неслышимой буквой в конце слова, можно сказать это было нечто, напоминающее твердый знак. Называли эту букву, если я не ошибаюсь, «еръ». А вот мягкий вариант назывался «ерь». НО в кроссворде ответ «ять».

До реформы 1918 года многие слова русского языка мужского рода на согласный заканчивались архаичной буквой ерь алфавита кириллицы, которая графически совпадает с современным твёрдым разделительным знаком:

Так что венчало слово хлеб буква ерь, которая сама по себе не обозначала звука, и её избыточность во многих словах была давным-давно замечена. Это удлинняло тексты для печатания, что вызывало лиишний расход бумаги, было неудобство в посылке телеграмм. Еще до революции готовилась реформа письма, которой помешала первая мировая война. А уже в советсткое время Наркомпрос быстро упростил русский алфавит, избавившись от написания конечного ера в словах.

Теперь твердый знак является только разделительным после приставок на согласный перед корнем, начинающимся с одной из этих гласных:е, ё, ю, я.

А буква «ять» писалась в корнях слов, в суффиксах и окончаниях дательного и предложеного падежа существительных первого склонения. Её заменили на оборотное «э» или современное «е», в некоторых словах на букву «я».

Источник

Какъ писать въ старой орѳографіи?

Все, что нужно знать про ять, фиту и твердый знак

Что такое старая (дореформенная, дореволюционная) орфография?

Это орфография русского языка, бывшая в употреблении с петровских времен до реформы правописания 1917–1918 годов. За эти 200 лет она, конечно, тоже менялась, и мы будем говорить о правописании конца XIX — начала ХХ века — в том состоянии, в котором его застала последняя реформа.

Чем старая орфография отличается от современной?

В русском алфавите до реформы 1917–1918 годов было больше букв, чем сейчас. Помимо 33 нынешних букв, в азбуке имелись i («и десятеричное», читается как «и»), ѣ (ять, читается как «е», в курсивном начертании выглядит как ѣ), ѳ (фита, читается как «ф») и ѵ (ижица, читается как «и»). Кроме того, гораздо более широко использовалась буква «ъ» (ер, твердый знак). Большинство отличий дореформенной орфографии от нынешней имеют отношение к использованию этих букв, но есть и ряд других, например использование иных окончаний в некоторых падежах и числах.

Как употреблять ъ (ер, твердый знак)?

Это самое легкое правило. В дореформенном правописании твердый знак (он же ер) пишется в конце всякого слова, оканчивающегося на согласную: столъ, телефонъ, Санктъ-Петербургъ. Это касается и слов с шипящими согласными в конце: мячъ, ужъ замужъ невтерпежъ. Исключение — слова, оканчивающиеся на «и краткое»: й считался гласной. В тех словах, где мы сейчас пишем на конце мягкий знак, в дореформенной орфографии тоже нужен он: олень, мышь, сидишь.

Как употреблять i («и десятеричное»)?

Это тоже очень просто. Его нужно писать на месте нынешнего и, если сразу после него идет другая гласная буква (в том числе — по дореволюционным правилам — й): линія, другіе, пріѣхалъ, синій. Единственное слово, где написание і не подчиняется этому правилу, — это міръ в значении «земля, Вселенная». Таким образом, в дореформенном правописании существовало противопоставление слов миръ (отсутствие войны) и міръ (Вселенная), которое исчезло вместе с упразднением «и десятеричного».

Как употреблять ѳ (фиту)?

Буква «фита» использовалась в ограниченном списке слов греческого происхождения (причем этот список с течением времени сокращался) на месте нынешнего ф — в тех местах, где в греческом была буква «тета» (θ): Аѳины, акаѳистъ, Тимоѳей, Ѳома, риѳма и др. Вот список слов с фитой:

Имена собственные: Агаѳья, Анѳимъ, Аѳанасій, Аѳина, Варѳоломей, Голіаѳъ, Евѳимій, Марѳа, Матѳей, Меѳодій, Наѳанаилъ, Парѳенонъ, Пиѳагоръ, Руѳь, Саваоѳъ, Тимоѳей, Эсѳирь, Іудиѳь, Ѳаддей, Ѳекла, Ѳемида, Ѳемистоклъ, Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя), Ѳеодосій (Ѳедосій), Ѳеодосія, Ѳеодотъ (Ѳедотъ), Ѳеофанъ (но Фофанъ), Ѳеофилъ, Ѳерапонтъ, Ѳома, Ѳоминична.

Географические названия: Аѳины, Аѳонъ, Виѳанія, Виѳезда, Виѳинія, Виѳлеемъ, Виѳсаида, Геѳсиманія, Голгоѳа, Карѳагенъ, Коринѳъ, Мараѳонъ, Парѳія, Парѳенонъ, Эѳіопія, Ѳаворъ, Ѳеодосія, Ѳермофилы, Ѳессалія, Ѳессалоники, Ѳивы, Ѳракія.

Народы (и жители городов): коринѳяне, парѳяне, скиѳы, эѳіопы, ѳиване.

Имена нарицательные: анаѳема, акаѳистъ, апоѳеозъ, апоѳегма, ариѳметика, диѳирамбъ, еѳимоны, каѳолическій (но католическій), каѳедра, каѳизма, киѳара, левіаѳанъ, логариѳмъ, мараѳонъ, миѳъ, миѳологія, моноѳелитство, орѳографія, орѳоэпія, паѳосъ (страсть, но Пафосъ — остров), риѳма, эѳиръ, ѳиміамъ, ѳита.

Когда писать ѵ (ижицу)?

Почти никогда. Ижица сохранилась только в слове мѵро (миро — церковный елей) и в некоторых других церковных терминах: ѵподіаконъ, ѵпостась и др. Эта буква также греческого происхождения, соответствует греческой букве «ипсилон».

Что надо знать про окончания?

«А бобренокъ сидитъ, глаза на всѣхъ таращитъ. Не понимаетъ ничего. Дядя Ѳедоръ ему молока далъ кипяченаго» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Вотъ онъ [шарикъ] пролетѣлъ послѣдній этажъ большущаго дома, и высунулся изъ окна и махалъ ему вслѣдъ, а онъ еще выше и немножко вбокъ, выше антеннъ и голубей, и сталъ совсѣмъ маленькій…» («Денискины разсказы»).

«Ну и что? — говоритъ Шарикъ. — Необязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такія спеціальныя коровы для котовъ. Козы называются» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«А деньги я вамъ высылаю — сто рублей. Если у васъ останутся лишнія, пришлите обратно» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Въ то время у мамы былъ отпускъ, и мы гостили у ея родныхъ, въ одномъ большомъ колхозѣ» («Денискины разсказы»).

Что надо знать про приставки?

В приставках, оканчивающихся на согласную з (из-, воз-, раз-), она сохраняется перед последующим с: разсказъ, возсіялъ, изсякъ. В приставках без- и чрез-/через- конечное з сохраняется всегда: безполезный, черезчуръ.

Самое сложное: как писать ять?

Правила употребления буквы «ять» так просто, увы, не опишешь. Именно ять создавал большое количество проблем дореволюционным гимназистам, которым приходилось заучивать длинные списки слов с этой буквой (примерно так же, как нынешние школьники учат «словарные слова»). Широко известно мнемоническое стихотворение «Бѣлый бѣдный блѣдный бѣсъ», хотя оно было не единственным в своем роде. Все дело в том, что написания с ятем в основном подчинялись этимологическому принципу: в более ранний период истории русского языка букве «ять» соответствовал отдельный звук (средний между [и] и [э]), который позднее в большинстве диалектов слился в произношении со звуком [э]. Различие же на письме сохранялось еще несколько столетий, пока в ходе реформы 1917–1918 годов ять не был повсеместно заменен на букву «е» (за некоторыми исключениями, о которых ниже).

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ

И за горькій тотъ обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять —

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъ зѣницы,

Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ

Ночью каждый человѣкъ…

Вѣтеръ вѣтки поломалъ,

Нѣмецъ вѣники связалъ,

Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,

За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,

Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,

Дѣлитъ области ихъ Бугъ,

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?

Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?

Надо мирно споръ рѣшить

И другъ друга убѣдить…

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,

Надъ увѣчнымъ издѣваться…

Что же делать нынешнему любителю дореформенной орфографии, желающему постичь все тонкости правописания ятя? Нужно ли идти по следам гимназистов Российской империи и учить наизусть стихи про бедного беса? К счастью, все не так безнадежно. Есть ряд закономерностей, которые в совокупности охватывают значительную часть случаев написания ятя — соответственно, их соблюдение позволит избежать самых распространенных ошибок. Рассмотрим эти закономерности поподробнее: сперва опишем случаи, где ятя не может быть, а затем — написания, где ять быть должен.

Во-первых, ять не пишется на месте того е, которое чередуется с нулем звука (то есть с пропуском гласной): левъ (не *лѣвъ), ср. льва; ясенъ (не *ясѣнъ), ср. ясный и т. д.

Во-вторых, ять не пишется на месте е, которое сейчас чередуется с ё, а также на месте самого ё: весна (не *вѣсна), ср. вёсны; медовый, ср. мёдъ; исключения: звѣзда (ср. звёзды), гнѣздо (ср. гнёзда) и некоторые другие.

В-четвертых, ять не пишется в корнях слов явно иноязычного (неславянского) происхождения, в том числе собственных именах: газета, телефонъ, анекдотъ, адресъ, Меѳодій и т. д.

Что касается написаний, где ять должен быть, назовем два основных правила.

Первое, наиболее общее правило: если в слове сейчас пишется е перед твердым согласным и оно не чередуется с нулем звука или с ё, с весьма большой вероятностью на месте этого е в дореформенной орфографии нужно писать ять. Примеры: тѣло, орѣхъ, рѣдкій, пѣна, мѣсто, лѣсъ, мѣдный, дѣло, ѣхать, ѣда и многие другие. Важно учитывать упомянутые выше ограничения, связанные с полногласием, неполногласием, заимствованными словами и т. д.

Второе правило: ять пишется на месте нынешнего е в большинстве грамматических морфем:

— в падежных окончаниях косвенных падежей существительных и местоимений: на столѣ, къ сестрѣ, въ рукѣ, мнѣ, тебѣ, себѣ, чѣмъ, съ кѣмъ, всѣ, всѣми, всѣхъ (косвенные падежи — все, кроме именительного и винительного, в этих двух падежах ять не пишется: утонулъ въ морѣ — предложный, поѣхали на море — винительный);

— в суффиксах превосходной и сравнительной степени прилагательных и наречий -ѣе (-ѣй) и -ѣйш-: быстрѣе, сильнѣе, быстрѣйшій, сильнѣйшій;

— в основообразующем суффиксе глаголов на -ѣть и образованных от них существительных: имѣть, сидѣть, смотрѣть, имѣлъ, сидѣлъ, смотрѣлъ, имѣніе, покраснѣніе и т. п. (в существительных на -еніе, образованных от других глаголов, нужно писать е: сомненіе — ср. сомневаться; чтеніе — ср. читать);

— на конце большинства предлогов и наречий: вмѣстѣ, кромѣ, возлѣ, послѣ, налегкѣ, вездѣ, гдѣ, внѣ;

— в приставке нѣ-, имеющей значение неопределенности: нѣкто, нѣчто, нѣкий, нѣкоторый, нѣсколько, нѣкогда (когда-то). При этом отрицательная приставка и частица пишется с «е»: негдѣ, не за что, не съ кѣмъ, некогда (нет времени).

Наконец, есть два случая, где ять в окончании нужно писать на месте нынешнего и: онѣ и однѣ — «они» и «одни» по отношению к существительным женского рода, а в случае с однѣ — и в косвенных падежах: однѣхъ, однѣмъ, однѣми.

«Ну что же. Пусть будетъ пуделемъ. Комнатныя собаки тоже нужны, хоть онѣ и безполезныя» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«Посмотри, что твой Шарикъ намъ устраиваетъ. Придется теперь новый столъ покупать. Хорошо еще, что я со стола всю посуду убралъ. Остались бы мы безъ тарелокъ! Съ однѣми вилками («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

Кроме того, в нелегкой борьбе с правилами употребления ятя может помочь знание других славянских языков. Так, очень часто на месте ятя в соответствующем польском слове будет написано ia (wiatr — вѣтеръ, miasto — мѣсто), а в украинском — і (діло — дѣло, місто — мѣсто).

Как мы уже сказали выше, следование этим правилам убережет от ошибок в большинстве случаев. Однако, учитывая, что в правилах употребления ятя множество нюансов, исключений, исключений из исключений, никогда не помешает проверить по справочнику написание, если вы в нем сомневаетесь. Авторитетный дореволюционный справочник — «Русское правописание» Якова Грота, удобный современный онлайн-словарь — www.dorev.ru.

А нет ли чего попроще?

Есть. Вот сайт «Славеница», на котором можно перевести большинство слов в старую орфографию автоматически.

Источник

Какъ писать въ старой орѳографіи?

Что такое старая (дореформенная, дореволюционная) орфография?

Это орфография русского языка, бывшая в употреблении с петровских времен до реформы правописания 1917–1918 годов. За эти 200 лет она, конечно, тоже менялась, и мы будем говорить о правописании конца XIX — начала ХХ века — в том состоянии, в котором его застала последняя реформа.

Чем старая орфография отличается от современной?

В русском алфавите до реформы 1917–1918 годов было больше букв, чем сейчас. Помимо 33 нынешних букв, в азбуке имелись i («и десятеричное», читается как «и»), ѣ (ять, читается как «е», в курсивном начертании выглядит как ѣ), ѳ (фита, читается как «ф») и ѵ (ижица, читается как «и»). Кроме того, гораздо более широко использовалась буква «ъ» (ер, твердый знак). Большинство отличий дореформенной орфографии от нынешней имеют отношение к использованию этих букв, но есть и ряд других, например использование иных окончаний в некоторых падежах и числах.

Как употреблять ъ (ер, твёрдый знак)?

Это самое лёгкое правило. В дореформенном правописании твёрдый знак (он же ер) пишется в конце всякого слова, оканчивающегося на согласную: столъ, телефонъ, Санктъ-Петербургъ. Это касается и слов с шипящими согласными в конце: мячъ, ужъ замужъ невтерпежъ. Исключение — слова, оканчивающиеся на «и краткое»: й считался гласной. В тех словах, где мы сейчас пишем на конце мягкий знак, в дореформенной орфографии тоже нужен он: олень, мышь, сидишь.

Как употреблять i («и десятеричное»)?

Это тоже очень просто. Его нужно писать на месте нынешнего и, если сразу после него идет другая гласная буква (в том числе — по дореволюционным правилам — й): линія, другіе, пріѣхалъ, синій. Единственное слово, где написание і не подчиняется этому правилу, — это міръ в значении «земля, Вселенная». Таким образом, в дореформенном правописании существовало противопоставление слов миръ (отсутствие войны) и міръ (Вселенная), которое исчезло вместе с упразднением «и десятеричного».

Как употреблять ѳ (фиту)?

Буква «фита» использовалась в ограниченном списке слов греческого происхождения (причем этот список с течением времени сокращался) на месте нынешнего ф — в тех местах, где в греческом была буква «тета» (θ): Аѳины, акаѳистъ, Тимоѳей, Ѳома, риѳма и др. Вот список слов с фитой:

Имена собственные: Агаѳья, Анѳимъ, Аѳанасій, Аѳина, Варѳоломей, Голіаѳъ, Евѳимій, Марѳа, Матѳей, Меѳодій, Наѳанаилъ, Парѳенонъ, Пиѳагоръ, Руѳь, Саваоѳъ, Тимоѳей, Эсѳирь, Іудиѳь, Ѳаддей, Ѳекла, Ѳемида, Ѳемистоклъ, Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя), Ѳеодосій (Ѳедосій), Ѳеодосія, Ѳеодотъ (Ѳедотъ), Ѳеофанъ (но Фофанъ), Ѳеофилъ, Ѳерапонтъ, Ѳома, Ѳоминична.

Географические названия: Аѳины, Аѳонъ, Виѳанія, Виѳезда, Виѳинія, Виѳлеемъ, Виѳсаида, Геѳсиманія, Голгоѳа, Карѳагенъ, Коринѳъ, Мараѳонъ, Парѳія, Парѳенонъ, Эѳіопія, Ѳаворъ, Ѳеодосія, Ѳермофилы, Ѳессалія, Ѳессалоники, Ѳивы, Ѳракія.

Народы (и жители городов): коринѳяне, парѳяне, скиѳы, эѳіопы, ѳиване.

Имена нарицательные: анаѳема, акаѳистъ, апоѳеозъ, апоѳегма, ариѳметика, диѳирамбъ, еѳимоны, каѳолическій (но католическій), каѳедра, каѳизма, киѳара, левіаѳанъ, логариѳмъ, мараѳонъ, миѳъ, миѳологія, моноѳелитство, орѳографія, орѳоэпія, паѳосъ (страсть, но Пафосъ —остров), риѳма, эѳиръ, ѳиміамъ, ѳита.

Когда писать ѵ (ижицу)?

Почти никогда. Ижица сохранилась только в слове мѵро (миро — церковный елей) и в некоторых других церковных терминах: ѵподіаконъ, ѵпостась и др. Эта буква также греческого происхождения, соответствует греческой букве «ипсилон».

Что надо знать про окончания?

«А бобрёнокъ сидитъ, глаза на всѣхъ таращитъ. Не понимаетъ ничего. Дядя Ѳедоръ ему молока далъ кипяченаго» («Дядя Ѳёдоръ, пёсъ и котъ»).

«Вотъ онъ [шарикъ] пролетѣлъ послѣдній этажъ большущаго дома, и кто-то высунулся изъ окна и махалъ ему вслѣдъ, а онъ ещё выше и немножко вбокъ, выше антеннъ и голубей, и сталъ совсѣмъ маленькій…» («Денискины разсказы»).

«Ну и что? — говоритъ Шарикъ. — Необязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такія спеціальныя коровы для котовъ. Козы называются» («Дядя Ѳедоръ, песъ и котъ»).

«А деньги я вамъ высылаю — сто рублей. Если у васъ останутся лишнія, пришлите обратно» («Дядя Ѳёдоръ, пёсъ и котъ»).

«Въ то время у мамы былъ отпускъ, и мы гостили у ея родныхъ, въ одномъ большомъ колхозѣ» («Денискины разсказы»).

Самое сложное: как писать ять?

Правила употребления буквы «ять» так просто, увы, не опишешь. Именно ять создавал большое количество проблем дореволюционным гимназистам, которым приходилось заучивать длинные списки слов с этой буквой (примерно так же, как нынешние школьники учат «словарные слова»). Широко известно мнемоническое стихотворение «Бѣлый бѣдный блѣдный бѣсъ», хотя оно было не единственным в своём роде. Все дело в том, что написания с ятем в основном подчинялись этимологическому принципу: в более ранний период истории русского языка букве «ять» соответствовал отдельный звук (средний между [и] и [э]), который позднее в большинстве диалектов слился в произношении со звуком [э]. Различие же на письме сохранялось еще несколько столетий, пока в ходе реформы 1917–1918 годов ять не был повсеместно заменен на букву «е» (за некоторыми исключениями, о которых ниже).

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ

И за горькій тотъ обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять —

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъ зѣницы,

Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ

Ночью каждый человѣкъ…

Вѣтеръ вѣтки поломалъ,

Нѣмецъ вѣники связалъ,

Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,

За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,

Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,

Дѣлитъ области ихъ Бугъ,

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?

Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?

Надо мирно споръ рѣшить

И другъ друга убѣдить…

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,

Надъ увѣчнымъ издѣваться…

Что же делать нынешнему любителю дореформенной орфографии, желающему постичь все тонкости правописания ятя? Нужно ли идти по следам гимназистов Российской империи и учить наизусть стихи про бедного беса? К счастью, всё не так безнадежно. Есть ряд закономерностей, которые в совокупности охватывают значительную часть случаев написания ятя — соответственно, их соблюдение позволит избежать самых распространенных ошибок. Рассмотрим эти закономерности поподробнее: сперва опишем случаи, где ятя не может быть, а затем — написания, где ять быть должен.

Во-первых, ять не пишется на месте того е, которое чередуется с нулем звука (то есть с пропуском гласной): левъ (не *лѣвъ), ср. льва; ясенъ (не *ясѣнъ), ср. ясный и т. д.

Во-вторых, ять не пишется на месте е, которое сейчас чередуется с ё, а также на месте самого ё: весна (не *вѣсна), ср. вёсны; медовый, ср. мёдъ; исключения: звѣзда (ср. звёзды), гнѣздо (ср. гнёзда) и некоторые другие.

В-четвертых, ять не пишется в корнях слов явно иноязычного (неславянского) происхождения, в том числе собственных именах: газета, телефонъ, анекдотъ, адресъ, Меѳодій и т. д.

Что касается написаний, где ять должен быть, назовем два основных правила.

Первое, наиболее общее правило: если в слове сейчас пишется е перед твердым согласным и оно не чередуется с нулем звука или с ё, с весьма большой вероятностью на месте этого е в дореформенной орфографии нужно писать ять. Примеры: тѣло, орѣхъ, рѣдкій, пѣна, мѣсто, лѣсъ, мѣдный, дѣло, ѣхать, ѣда и многие другие. Важно учитывать упомянутые выше ограничения, связанные с полногласием, неполногласием, заимствованными словами и т. д.

Второе правило: ять пишется на месте нынешнего е в большинстве грамматических морфем:

— в падежных окончаниях косвенных падежей существительных и местоимений: на столѣ, къ сестрѣ, въ рукѣ, мнѣ, тебѣ, себѣ, чѣмъ, съ кѣмъ, всѣ, всѣми, всѣхъ (косвенные падежи — все, кроме именительного и винительного, в этих двух падежах ять не пишется: утонулъ въ морѣ — предложный, поѣхали на море — винительный);

— в приставке нѣ-, имеющей значение неопределенности: нѣкто, нѣчто, нѣкий, нѣкоторый, нѣсколько, нѣкогда (когда-то). При этом отрицательная приставка и частица пишется с «е»: негдѣ, не за что, не съ кѣмъ, некогда (нет времени).

— на конце большинства предлогов и наречий: вмѣстѣ, кромѣ, возлѣ, послѣ, налегкѣ, вездѣ, гдѣ, внѣ;

— в основообразующем суффиксе глаголов на -ѣть и образованных от них существительных: имѣть, сидѣть, смотрѣть, имѣлъ, сидѣлъ, смотрѣлъ, имѣніе, покраснѣніе и т. п. (в существительных на -еніе, образованных от других глаголов, нужно писать е: сомненіе — ср. сомневаться; чтеніе — ср. читать);

— в суффиксах превосходной и сравнительной степени прилагательных и наречий -ѣе (-ѣй) и -ѣйш-: быстрѣе, сильнѣе, быстрѣйшій, сильнѣйшій;

Наконец, есть два случая, где ять в окончании нужно писать на месте нынешнего и: онѣ и однѣ — «они» и «одни» по отношению к существительным женского рода, а в случае с однѣ — и в косвенных падежах: однѣхъ, однѣмъ, однѣми.

«Ну что же. Пусть будетъ пуделемъ. Комнатныя собаки тоже нужны, хоть онѣ и безполезныя» («Дядя Ѳёдоръ, пёсъ и котъ»).

«Посмотри, что твой Шарикъ намъ устраиваетъ. Придется теперь новый столъ покупать. Хорошо ещё, что я со стола всю посуду убралъ. Остались бы мы безъ тарелокъ! Съ однѣми вилками («Дядя Ѳёдоръ, пёсъ и котъ»).

Кроме того, в нелёгкой борьбе с правилами употребления ятя может помочь знание других славянских языков. Так, очень часто на месте ятя в соответствующем польском слове будет написано ia (wiatr — вѣтеръ, miasto — мѣсто), а в украинском — і (діло — дѣло, місто — мѣсто).

Как мы уже сказали выше, следование этим правилам убережёт от ошибок в большинстве случаев. Однако, учитывая, что в правилах употребления ятя множество нюансов, исключений, исключений из исключений, никогда не помешает проверить по справочнику написание, если вы в нём сомневаетесь. Авторитетный дореволюционный справочник — «Русское правописание» Якова Грота.

Источник

хлеб

- хлеб

-

Древнерусское – хлебъ (в корне слова – «ять»).

Общеславянское – chlebъ.

Готское – hlaifs (кусок хлеба).

Древнеанглийское – hlaf (хлеб).

В древнерусском языке слово употребляется с XI в. Слово образовано на базе общеславянского корня chlebъ. Откуда слово появилось в общеславянском языке – не совсем понятно.

Некоторые исследователи полагают, что слово было заимствовано из языков германской группы. Другие считают его прямым заимствованием из индоевропейского языка.

В современном языке хлеб – «продукт, изготовленный из муки»; «зерна, колосья с зерном, из которого мелят муку».

Кроме того, нередко слово употребляется в переносном значении – «заработок, средства к существованию».

Родственными являются:

Украинское – хлiб.

Белорусское – хлеб.

Болгарское – хляб.

Словенское – hleb.

Польское – chleb.

Производные:хлебный, хлебушек, хлебороб.

Этимологический словарь русского языка. М.: Русский язык от А до Я. Издательство <ЮНВЕС>.

.

2003.

Синонимы:

Смотреть что такое «хлеб» в других словарях:

-

хлеб — хлеб … Нанайско-русский словарь

-

ХЛЕБ — муж. колосовые растенья с мучнистыми зернами, коими человек питается и коих посев и жатва основа сельского хозяйства; хлеб на ниве, в поле, хлеб на корню, хмеба мн. Озимые хлеба хорошо стоят, яровые плохи. Хмеб не снят еще, не сжат. Кочевники… … Толковый словарь Даля

-

хлеб — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? хлеба, чему? хлебу, (вижу) что? хлеб, чем? хлебом, о чём? о хлебе; мн. что? хлебы и хлеба, (нет) чего? хлебов и хлебов, чему? хлебам и хлебам, (вижу) что? хлебы и хлеба, чем? хлебами и хлебами … Толковый словарь Дмитриева

-

ХЛЕБ — хлеба, мн. хлебы, хлебов, и хлеба, хлебов, м. 1. только ед. Пищевой продукт, выпекаемый из муки, растворенной в воде. Ржаной или черный хлеб. Белый или пшеничный хлеб. Печеный хлеб. Ситный, хлеб. Пеклеванный хлеб. Есть хлеб с маслом. Килограмм… … Толковый словарь Ушакова

-

хлеб — См. заработок, пища все едино, что хлеб, что мякина, добывать хлеб, жить на хлебах, из семи печей хлеб есть, и хлебом не корми, а сделай что л., кусок хлеба, отбивать хлеб, хлеба, хлеб соль… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу… … Словарь синонимов

-

ХЛЕБ — ХЛЕБ. Товарный ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий насчитывает более 300 сортов. В городах население в основном потребляет хлеб, выпекаемый хлебопекарной промышленностью. В сельской местности пока еще преобладает домашняя выпечка хлеба,… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

-

ХЛЕБ — ХЛЕБ, пищевой продукт, получаемый выпеканием разрыхленного посредством закваски, дрожжей или пекарных порошков теста, приготовленного из муки, воды и поваренной соли с добавлением или без: добавления солода, пряностей, сахара, молока, яиц, жиров… … Большая медицинская энциклопедия

-

хлеб — а; мн. хлебы и хлеба; м. 1. только ед. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. Ржаной, чёрный х. Пшеничный, белый х. Пеклеванный х. Свежий, чёрствый, тёплый х. Отрезать ломоть, краюху хлеба. Выпекать х. Сидеть на хлебе и воде (скудно питаться).… … Энциклопедический словарь

-

ХЛЕБ — ХЛЕБ, а, мн. хлебы, ов и хлеба, ов, муж. 1. ед. Пищевой продукт, выпекаемый из муки (во 2 знач.). Печёный х. Ржаной или чёрный х. Пшеничный или белый х. Ломоть хлеба. Кусок хлеба (также перен.: о пропитании, пище вообще). 2. (мн. хлебы). Такой… … Толковый словарь Ожегова

-

хлеб — Главное место на русском столе, особенно на народном, всегда занимал и по сей день занимает хлеб, по потреблению которого на душу населения наша страна всегда занимала первое место в мире. Со щами или другим жидким блюдом рабочий или… … Кулинарный словарь

-

хлеб — ХЛЕБ, а, только ед, м. Пищевой продукт, выпекаемый (приготовляемый сухим нагреванием на жару) из пшеничной или ржаной муки (белый, черный хлеб), а также в виде крупного выпеченного изделия определенной формы. Вдруг Катя перестала жевать хлеб и с… … Толковый словарь русских существительных