2018 году во всём мире отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (09.11.1818 — 03.09.1883), классика русской литературы второй половины XIX века.

24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации Объединённых Наций в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея И.С. Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества.

И.С. Тургенев — первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности. Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили известные современники в России, Западной Европе, Америке.

Литературный преемник А.С. Пушкина, хранитель «великого и могучего» русского языка, Тургенев заложил основы русского классического романа, явился создателем классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека.

Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире. К сожалению, в России ни 150-летие А.М. Горького (28.03.1868 —18.06.1936), ни 200-летие И.С. Тургенева, в отличие от предстоящего в декабре 100-летия А.И. Солженицына, так широко не освещается и не отмечается.

В 2018 году были и другие памятные даты, касающиеся знаменитых русских (советских) писателей и поэтов, такие как 110-летие Н.Н. Носова (23.11.1908 — 26.07.1976), 195-летие А.Н. Островского (12.04.1823 —14.06.1886),110-летие И.А. Ефремова (22.04.1908 — 05.10.1972), 125-летие В.В. Маяковского (19.07.1893 —14.04.1930), 100-летие В.Д. Дудинцева (29.07.1918 — 22.07.1998) и другие, которые не стали общественным достоянием, и которые, согласитесь, не заслуживают ни исторического забвения, ни невнимания властей.

Мы продолжаем цикл статей о «Жизни замечательных людей (ЖЗЛ) и эта — об Иване Сергеевиче Тургеневе.

«И.С. Тургенев — один из самых удивительных русских писателей, который с гениальной прозорливостью и чуткостью видел Русь, как даровитейший народ, обладающий высокой нравственной силой».

Ф.В. Гладков

200-летие со дня рождения И.С. Тургенева в 2018 году — это событие международного масштаба. Произведения И.С. Тургенева известны на всех континентах и переведены на все европейские языки. Его имя входит в плеяду великих классиков XIX века и стоит в одном ряду с А.С. Пушкиным, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским.

Тургенев отстаивал права человека, выступал за освобождение крестьян в России от крепостной зависимости, был ярым противником войн, революций и смертной казни. Именно Тургеневу принадлежит термин «нигилизм». Кредо Тургенева в течение всей жизни:

«То, что вечно и нетленно, так это искусство, служащее великой идее и идея, во имя великого дела».

Русский писатель выступал за эволюцию человека через культуру, призывал к примирению приверженцев противоположных мнений и противостоял экстремизму в любых его проявлениях. Тургенев выступал за народное просвещение и, по словам французского философа и писателя Эрнеста Ренана, был выразителем «народного сознания».

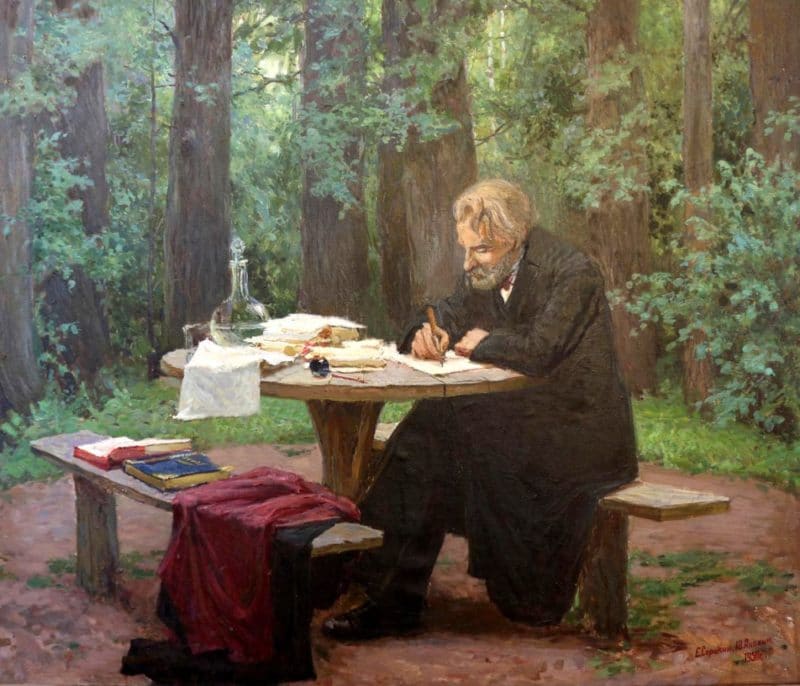

Родные места являлись для Тургенева богатейшим источником, откуда он черпал обильный материал для своего творчества. Тесной связью с ними отмечен весь жизненный и творческий путь писателя. В его творениях мы ищем и находим ответы на многие вопросы бытия.

Краткая биография. Начало жизненного пути

«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжёлый труд.

Отречение, отречение постоянное — вот её тайный смысл, её разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдёшь.

Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза». (И.С.Тургенев)

Иван Тургенев в возрасте 12 лет. Неизвестный художник. 1830. Государственный литературный музей

Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 октября (9 ноября) в Орле. По отцу (Сергей Николаевич, 1793 —1834) принадлежал к старинному дворянскому роду Тургеневых, известному с XV века. По матери (Варвара Петровна, 1788 —1850) — к роду Лутовиновых, восходящему к XVII веку.

Спасское-Лутовиново. Художник Николай Бодаревский

Детство будущего писателя прошло в имении и усадьбе Спасское-Лутовиново близ города Мценска Орловской губернии.

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе — вот далеко не полный перечень тургеневских произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым — родовым имением писателя во Мценском уезде Орловской губернии.

Иван был вторым сыном в семье. Мать будущего писателя Варвара Петровна происходила из богатой дворянской семьи. Её брак с Сергеем Николаевичем не был счастливым. В 1830 году отец уходит из семьи и умирает в 1834 году, оставляя троих сыновей — Николая, Ивана и рано умершего от эпилепсии Сергея.

Мать Тургенева Варвара Петровна правила «подданными» на манер самодержавной государыни — с «полицией» и «министрами», заседавшими в особых «учреждениях» и каждое утро церемонно являвшимися к ней на доклад (об этом — в рассказе «Собственная господская контора», 1881).

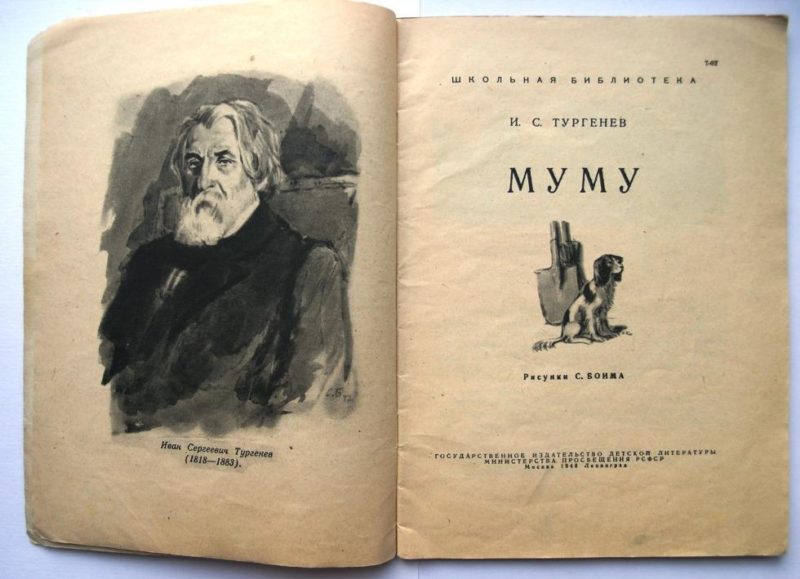

Любимое её изречение было «хочу казню, хочу милую». С добродушным от природы и мечтательным сыном она обходилась сурово, желая воспитать в нём «настоящего Лутовинова», но напрасно. Она лишь ранила сердце мальчика, чиня обиды тем из своих «подданных», к кому он успел привязаться (позднее она станет прототипом капризных барынь в повестях Тургенева «Муму», 1852; «Пунин и Бабурин», 1874; и др.).

Вместе с тем Варвара Петровна была женщиной образованной и нечуждой литературным интересам. На наставников для сыновей она не скупилась.

С малых лет Тургенева вывозили за границу, после переезда семейства в Москву в 1827 году обучали лучшие педагоги (среди них — литератор Д.Н. Дубенский, автор исследования о «Слове о полку Игореве», и поэт И.П.Клюшников), и к моменту поступления на словесное отделение философского факультета Московского университета в 1833 году он уже говорил на французском, немецком, английском языках и сочинял стихи.

В 1834 году Тургенев перешёл в Петербургский университет, который окончил в 1837 году со званием «действительного студента» (экзамен на кандидата не выдержал). К этому времени относится первый известный литературный опыт Тургенева — романтическая драма в стихах «Стéно» (1834, опубликованная в 1913 году).

Это юношеское сочинение сам автор охарактеризовал как «совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». При очевидном сходстве «Стено» с «Манфредом», которого сам Тургенев никогда не отрицал, в поэме обнаруживается последовательное воспроизведение мотивов пьесы «Гамлет» Шекспира.

Тернистый путь в творчество

Творчество Тургенева пришлось на время, следующее за так называемым «золотым веком» русской литературы — литературной эпохой Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В прозе Тургенева отразился период исторических перемен в российском обществе и государстве, касавшихся прежде всего его социального устройства, политики и идеологии. Поражение в Крымской войне, реформы времени правления императора Александра II, освобождение крестьян, духовные поиски интеллигенции, революционные настроения в обществе были содержанием жизни в России 1840 — 1880-х годов.

Тургенев не принадлежал к числу тех писателей, к кому широкое признание пришло скоро или даже сразу, как, например, к Достоевскому, который после опубликования первого же своего романа — «Бедные люди» — стал знаменитостью; в этом смысле и другие сверстники Тургенева — И.А. Гончаров, В.Д. Григорович — на первых порах были гораздо счастливее его.

Тургенев начинал своё творчество как поэт: он сочинял стихи с конца 1830-х годов, а в 1843 году опубликовал поэтический сборник. Однако вскоре писатель полностью переключился на прозу.

В 1840-е годы Тургенев был активным участником литературного кружка В.Г. Белинского в Петербурге. На его творчество оказали определённое влияние стилевые черты «натуральной школы», присущие писателям кружка Белинского.

Это проявлялось прежде всего в натуралистическом описании действительности, внешнего мира. Как оригинальный писатель, имеющий свою индивидуальную манеру, творческую и гражданскую позицию, Тургенев впервые выступил в цикле рассказов-очерков «Записки охотника» (1847 — 1852).

В этой книге он показал неизвестную прежде в большой литературе жизнь крестьянства, яркие национальные характеры, жизненную энергию и душу русского человека

В 1838 — 1841 годах он писал мало и очень немногое из написанного находил достойным печати. Каждое из его опубликованных стихотворений было «не хуже» тех, которыми известнейшие стихотворцы (само собой разумеется, Лермонтов, Кольцов, Баратынский из этого числа исключаются) «украшали» страницы литературных журналов; но ни одно из них не привлекало внимания ни читателей, ни критики.

Главная же мысль своеобразного творчества заключалась в указании на «скорби и вопросы» времени. Молодые литераторы тех лет, как и подавляющее большинство читателей «Отечественных записок», где печатались статьи Белинского, хорошо понимали, что в его устах эти слова являются одним из обозначений социальной темы.

Именно в разработке этой темы критик видел залог дальнейших успехов в развитии русской литературы. Без большого риска ошибиться, можно сказать, что всё творчество Тургенева 1840-х годов подчинено было одной, пользуясь термином Станиславского, сверхзадаче — поиску своего решения социальной темы в литературе.

«Записки охотника» — как отражение социальной темы

Аудиокнига «Записки охотника».

В истории литературы есть книги, которые выражают целые эпохи не только в развитии искусства и литературы, но и всего общества в целом. Такой книгой стали «Записки охотника». Они явились непосредственным и наиболее глубоким выражением общественной и литературной борьбы 1840-х годов XIX столетия, центром которой был вопрос о крепостничестве, то есть вопрос о судьбе закрепощённого народа.

В 1845 — 1846 годах Тургенев всё ещё не был уверен в своём писательском призвании и даже

«…возымел, — как писал он в своих воспоминаниях, — твёрдое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И.И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И.И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе».

С выходом в свет каждого нового очерка или рассказа из «Записок охотника» это убеждение укреплялось всё больше и больше. Прежде всего, обращала на себя внимание широта авторского кругозора; Тургенев как будто писал с натуры, но его очерки и рассказы не производили впечатления этюдов или этнографических зарисовок, хотя он и не скупился именно на этнографические и «краеведческие» подробности. Частная жизнь, по-видимому, невымышленных людей обыкновенно даётся у него в системе сопоставлений, которые показывают, что в поле зрения автора — вся Россия в её связях со всем миром. Благодаря этому каждая фигура, каждый эпизод при всей своей индивидуальной непосредственности, а иногда и кажущейся мимолетности или случайности приобретают особую значительность, а содержание той или иной вещи оказывается шире воспроизводимой в ней жизни простых людей.

В «Записках охотника» Тургенев часто прибегал к приёму сопоставления времён — старого и нового. Причём, что бы ни говорили по этому поводу герои — хвалят ли они старые годы или не одобряют, — авторская оценка прошлого ясна: «золотой век» русского дворянства — век Екатерины и Александра — это преимущественно век дворянского разгула, мотовства (стоит только вспомнить забавы и потехи графа А.Г. Орлова-Чесменского, о которых рассказывает однодворец Лука Петрович Овсянников), разврата и наглого самоуправства. Ну а новые, николаевские времена? Как это ни странно, но именно в эту пору казённые борзописцы больше, чем когда бы то ни было, кричали об успехах просвещения, особенно среди помещиков.

Бурмистр. Иллюстрация к «Запискам охотника». 1884.

В рассказе «Бурмистр» как раз и повествуется об одном «просвещённейшем» помещике — об Аркадии Павлыче Пеночкине. Тургенев ничего не оставляет для догадки читателя: личина «просвещённости» сорвана прямо у него на глазах. Собственно говоря, Пеночкин и напяливает-то её только при особых оказиях. Показателен в этом смысле эпизод усмирения «бунта» в Шипиловке:

«Нет, брат, у меня бунтовать не советую… у меня… (Аркадий Павлыч шагнул вперёд, да, вероятно, вспомнил о моём присутствии, отвернулся и положил руки в карманы)».

В этой отвратительной фигуре заключено обобщение огромной силы самоуправства помещиков.

«Записки охотника» неопровержимо убеждали читателя в необходимости уничтожения крепостничества как основы общественного строя в России; в этом смысле они ближе всего стоят к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева. Значение «Записок охотника» в творческой судьбе Тургенева неизмеримо велико. После выхода в свет этой книги он стал общепризнанным творцом русской литературы.

Активное творчество И.С. Тургенева

Последующее десятилетие отмечено высокой активностью творчества Тургенева: начиная с середины 1850-х годов из-под его пера выходят четыре романа и две повести. Всплеск писательской активности Тургенева, безусловно, связан с политическими событиями в России — его произведения того времени были непосредственным откликом на них, а в некоторых случаях даже опережали сами события, точно выражая дух времени.

«И.С. Тургенев. Собрание сочинений в 15 томах (комплект из 15 книг)»

Таковы романы «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860). К этому периоду творчества относятся и повести, посвящённые первой любви: «Ася» (1858), «Первая любовь» (1860). В это же время создан и выдающийся роман «Отцы и дети» (1862), в котором Тургенев изобразил русское общество времён эпохальной для России XIX века реформы — отмены крепостного права.

Политические и общественные взгляды писателя

Тургенев считал себя либералом-постепеновцем, сторонником медленных политических и экономических реформ, приближающих Россию к передовым странам Запада.

Однако на протяжении всего творческого пути он питал симпатию к революционерам-демократам. Неизменное преклонение вызывали у него «сознательно-героические натуры», цельность их характера, отсутствие противоречий между словом и делом, волевой темперамент окрылённых идеей борцов.

Революционеры-демократы — главным образом разночинцы, хотя среди них были и дворяне. Один из первых — В.Г. Белинский. В 50 — 60-е годы революционеры-демократы во главе с Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, А.И. Герценом, Н.П. Огарёвым и другими пропагандировали свои идеи на страницах «Современника» и «Колокола». Они сочетали идею крестьянской революции с идеями утопического социализма. Рассматривали крестьянство как главную революционную силу в стране; полагали, что Россия после уничтожения крепостного права путём крестьянской революции, минуя капитализм, придёт через крестьянскую общину к социализму.

Тургенев восхищался их героическими порывами, но в то же время полагал, что они слишком торопят историю, страдают максимализмом и нетерпением. А потому он считал их деятельность трагически обречённой: это верные и доблестные рыцари революционной идеи, но история своим неумолимым ходом превращает их в «рыцарей на час».

В 1859 году Тургенев написал статью под названием «Гамлет и Дон Кихот», которая является ключом к пониманию всех тургеневских героев. Характеризуя тип Гамлета, Тургенев думает о «лишних людях», дворянских героях, под Дон Кихотами же он подразумевает новое поколение общественных деятелей — революционеров-демократов.

Получалось, что Тургенев-писатель постоянно стремился встать над схваткой, примирить враждующие партии, обуздать противоположности. Он отталкивался от любых завершённых и самодовольных систем.

«Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не даётся, которые хотят её за хвост поймать. Система — хвост правды, но правда, как ящерица: оставит хвост, а сама убежит» (письмо 1857 года Тургенева Льву Толстому ).

В тургеневском призыве к терпимости, в тургеневском стремлении «снять» противоречия и крайности непримиримых общественных течений 60 — 70-х годов проявилась обоснованная тревога за судьбы грядущей русской демократии и отечественной культуры. Тургенева тревожила беспочвенность, пугала безоглядность некоторых прогрессивных слоёв русской интеллигенции, готовых рабски следовать за каждой новомодной мыслью, легкомысленно отворачиваясь от нажитого исторического опыта, от вековых традиций.

«И отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, — писал он в романе «Дым»,— а как лакей, лупящий кулаком, да ещё, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу».

Эту холопскую готовность русской общественности не уважать своих традиций, легко отказываться от предмета вчерашнего поклонения Тургенев заклеймил меткой фразой: «Новый барин народился, старого долой!. . В ухо Якова, в ноги Сидору».

«В России, в стране всяческого, революционного и религиозного, максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, гений меры и, следовательно, гений культуры, — говорил в 1909 году русский писатель и философ Д.С. Мережковский. — В этом смысле Тургенев, в противоположность великим созидателям и разрушителям, Л. Толстому и Достоевскому,— наш единственный охранитель… ».

«Лишние люди» в изображении Тургенева

Несмотря на то что традиция изображения «лишних людей» возникла до Тургенева (Чацкий А.С. Грибоедова, Евгений Онегин А.С. Пушкина, Печорин М.Ю. Лермонтова, Бельтов А.И. Герцена, Адуев-младший в «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова), Тургеневу принадлежит приоритет в определении данного типа литературных персонажей.

Название «Лишний человек» закрепилось после выхода в 1850 году тургеневской повести «Дневник лишнего человека». «Лишние люди» отличались, как правило, общими чертами интеллектуального превосходства над окружающими и одновременно пассивностью, душевным разладом, скептицизмом по отношению к реалиям внешнего мира, расхождением между словом и делом. Тургенев создал целую галерею подобных образов: Чулкатурин («Дневник лишнего человека», 1850), Рудин («Рудин», 1856), Лаврецкий («Дворянское гнездо», 1859), Нежданов («Новь», 1877). Проблеме «лишнего человека» посвящены также повести и рассказы Тургенева «Ася», «Яков Пасынков», «Переписка» и другие.

Главный герой «Дневника лишнего человека» отмечен стремлением анализировать все свои эмоции, фиксировать малейшие оттенки состояния собственной души. Подобно шекспировскому Гамлету герой замечает неестественность и натянутость своих размышлений, отсутствие воли:

«Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей… Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе».

Разъедающий душу самоанализ доставляет герою неестественное наслаждение:

«Только после изгнания моего из дома Ожогиных я мучительно узнал, сколько удовольствия человек может почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья».

Несостоятельность апатичных и рефлексирующих персонажей ещё более оттенялась образами цельных и сильных тургеневских героинь.

Итогом размышлений Тургенева о героях рудинского и чулкатуринского типа стала статья «Гамлет и Дон Кихот» (1859 год) Наименее «гамлетичным» из всех тургеневских «лишних людей» является герой «Дворянского гнезда» Лаврецкий. «Российским Гамлетом» назван в романе «Новь» один из его главных персонажей Алексей Дмитриевич Нежданов.

Одновременно с Тургеневым феномен «лишнего человека» разрабатывал И.А. Гончаров в романе «Обломов» (1859), Н.А. Некрасов — Агарин («Саша», 1856), А.Ф. Писемский и многие другие. Но, в отличие от персонажа Гончарова, герои Тургенева подверглись большей типизации. По мнению советского литературоведа А. Лаврецкого (И.М. Френкеля),

«Если бы у нас из всех источников для изучения 40-х гг. остался один «Рудин» или одно «Дворянское гнездо», то всё же можно было бы установить характер эпохи в её специфических чертах. По «Обломову» мы этого сделать не в состоянии».

Позднее традицию изображения тургеневских «лишних людей» иронически обыграл Антон Павлович Чехов. Персонаж его повести «Дуэль» — Лаевский представляет собой сниженный и пародийный вариант тургеневского «лишнего человека». Он говорит своему приятелю фон Корену:

«Я неудачник, лишний человек».

Фон Корен соглашается с тем, что Лаевский — это «сколок с Рудина». Вместе с тем он отзывается о претензии Лаевского быть «лишним человеком» в издевательском тоне:

«Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казённые пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьёт и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека».

Позднее критики сближали характер Рудина с характером самого Тургенева.

Но писатель в своих произведениях, помимо социальных тем, тонко и мудро описывает и любовную тему.

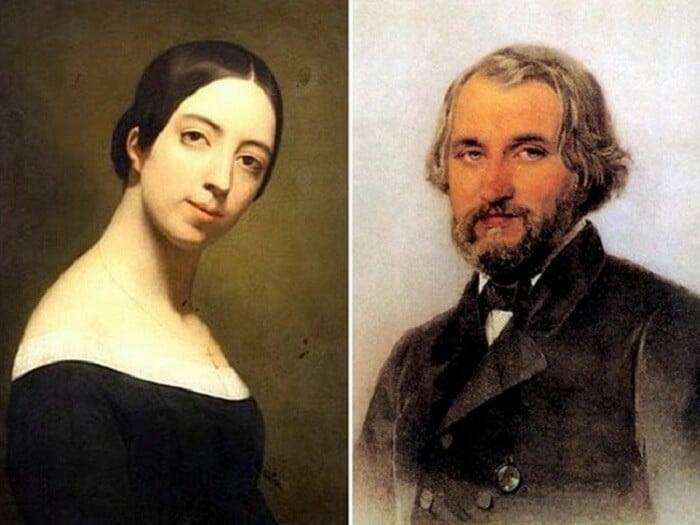

Трагическая любовь Ивана Тургенева

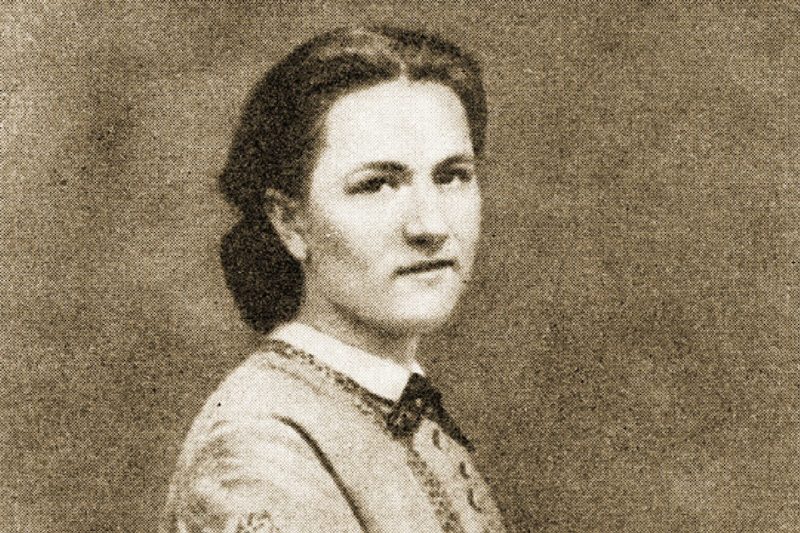

«Роман всей жизни» Тургенева длился четыре десятилетия. Биографы Ивана Сергеевича Тургенева до сих пор не сошлись во мнении — был ли писатель в интимной близости с певицей Полиной Виардо или нет. Поговаривали, будто она родила от него сына, по другим слухам — дочь. Но есть и другая версия: их связывали лишь духовные отношения, любовь, но не плотская, а возвышенная, что может быть вполне правдоподобно.

В 1843 году 25-летний Иван Тургенев записал в своём дневнике: «Встреча с Полиной» — и нарисовал рядом крест. Откуда ему тогда было знать, что этот «крест» ему предстоит нести через всю жизнь…

Про неё говорили, что она «потрясающе некрасива», «сажа да кости». Сутулая, с нескладной фигурой, с глазами навыкате и лицом, на которое, по словам художника Ильи Репина, невозможно было смотреть анфас. И в то же время она была наделена грацией, шармом, умом и талантом. Полина Виардо потрясла весь Петербург своим необыкновенным голосом, гастролируя в составе итальянской оперы. Крупные черты лица и неказистая фигура певицы имели значение только в первые мгновения выхода её на сцену: «Некрасива!» Но стоило ей повести огромными чёрными глазами, стоило запеть… «Божественна!» — вздыхали все.

Художник Богомолов так писал о их взаимоотношениях :

«Он был счастлив по-своему, и бахвал тот человек, который подвергал суждению таких двух гениальных личностей, как он и она».

Не случайно упоминает людей, осуждавших Полину, из-за которой русский писатель большую часть своей жизни провёл вне Родины. Эти разговоры, ставшие особенно громкими в момент смерти писателя, заставили Полину, гордую волевую женщину, женщину, произнести:

«Ежели русские дорожат именем Тургенева, то с гордостью могу сказать, что составленное с ним имя Полины Виардо никак не умаляет, а разве возвышает».

Но лучше всяких объяснений этой удивительной любви, длившейся 40 лет, является стихотворение в прозе «Когда меня не будет», написанное за несколько лет до смерти:

«Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою могилу… Тебе там делать нечего…».

Вашему вниманию видео о Полине Виардо и И.С.Тургеневе:

ИАЦ

Иван Тургенев — биография

Иван Сергеевич Тургенев – великий русский писатель, о творчестве которого его современники много спорили. У некоторых писателей, живших только литературными трудами, он вызывал жгучую зависть. Тургенев, представитель одного из богатейших дворянских родов России, умел зарабатывать деньги. За свои повести, романы, рассказы он получал солидные гонорары, а его пьесы пользовались большим успехом, и это нравилось далеко не всем.

Тем не менее, литературные критики признавали большой талант писателя, утверждали, что именно Тургенев изменил поэтику романа второй половины XIX века. Писатель-реалист тонко чувствовал изменения в обществе, много писал о «новых людях»-шестидесятниках. Благодаря этому литератору в русском языке появился термин «нигилист», любимыми героинями его романов были «тургеневские барышни», собирательный образ которых актуален и сегодня.

Детство

Иван Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 года. В семье родителей, Сергея Николаевича и Варвары Петровны, он был вторым сыном. Всего же детей было трое, младший из них, Сергей, умер от эпилепсии в подростковом возрасте. Детство будущего писателя проходило в селе Спасское-Лутовиново, в фамильном имении матери, находившемся десяти верстах от города Мценск.

Родители Тургенева не были счастливы в браке. Красавец-отец, служивший в кавалергардском полку, с фантастической скоростью успел промотать свое имущество. Когда жить стало нечем, он решил поправить материальное положение женитьбой на Варваре Петровне Лутовиновой. В то время офицеру было 23 года, а его избраннице – 29 лет. Богатую девушку никто не брал в жены из-за дурного характера и непривлекательной внешности. Но все это не имело никакого значения для беспечного офицера, его интересовало только благосостояние невесты.

Через пять лет после женитьбы Сергей Тургенев вышел в отставку в чине полковника. В 1834 году он скончался, за год перед этим покинул свое семейство, оставил троих сыновей на попечение Варвары Петровны. Брак по расчету никому не принес счастья. Любви и привязанности между супругами не возникло, властная и деспотичная жена правила в доме жесткой рукой.

Варвара Петровна унаследовала подобный стиль управления домашними от своей матери. Суровое обращение с детьми было нормой того времени, но отношение матери к Вареньке граничило с настоящим садизмом. Отец девочки умер рано, призвать к порядку вздорную, деспотичную особу было некому. Вполне возможно, что мать Варвары страдала психическим расстройством.

С появлением отчима положение ее дочери еще более усугубилось. Этот человек, страдавший алкоголизмом, унижал и бил падчерицу. Не выдержав издевательств, девушка сбежала из дома, ее приютил в своем доме родной дядя. В наследство он оставил Варваре прекрасное, великолепно устроенное имение и пять тысяч душ крепостных.

Варвара Петровна, образованная, много читающая, любящая путешествия женщина, не сумела избежать роковых ошибок своей матери и отчима. В собственном доме она установила такие же порядки. С одной стороны, она заботилась об образовании сыновей, с другой – держала их в ежовых рукавицах, унижала и даже била. Женщины с нарциссическим расстройством всегда делят своих детей на любимцев и козлов отпущения. Любимцем в семье был Иван, но мать била и его.

Особую любовь Варвара Петровна питала к французскому языку, и заставляла своих детей говорить дома только по-французски. Тургеневы даже молились на французском языке.

При этом Варвара Петровна вовсе не отвергала родной язык, ее русская речь была прекрасной — правильной, яркой, образной. Сергей Николаевич, в свою очередь, требовал от сыновей, чтобы во время его отлучек дети отправляли ему письма только на русском языке.

В фамильном имении Варвары Петровны была собрана большая библиотека, основная часть которой состояла из французских книг. Мать много читала, прививала своим сыновьям любовь к литературе. Ей нравились французские писатели, но она следила и за новинками отечественной литературы. Из русских писателей Варвара Петровна особенно выделяла Пушкина, Гоголя, Карамзина, досконально знала их творчество. Тургенева лично знала Василия Жуковского, Михаила Загоскина, поддерживала с ними приятельские отношения.

Заботливая мать выписывала для своих детей гувернеров из Франции и Германии. Это было дорогое удовольствие, но Варвара Петровна считала, что экономить на данной статье расходов нельзя. Гувернеры учили детей грамоте, но из-за скверного характера хозяйки дома они частенько менялись. Присматривал за маленьким Ваней камердинер, крепостной Федор Лобанов. Этот человек тоже любил читать, с его помощью будущий писатель открыл все богатство русской литературы. Память о нем литератор увековечил в рассказе «Пунин и Бабурин», сделав Лобанова прототипом героя своего произведения.

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, стали жить в доме на Неглинной улице. Переезд был запланированным – детям нужно было учиться. Будущего писателя определили в пансион, владельцем которого был Вейденгаммер. Но там Тургенев пробыл недолго, через некоторое время мать отдала мальчика в пансион Ивана Краузе. Он прошел курс среднего образования в домашних условиях и в частных пансионах, а затем поступил учиться в Московский университет на факультет словесности.

В этот же период в университете обучался В. Белинский, А. Герцен. После окончания первого курса Тургенев уехал в северную столицу, где завершил образование на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Переезд был вынужденным, Николай, старший брат будущего писателя, стал курсантом гвардейской артиллерии. Семье Тургеневых пришлось перебираться на жительство в Петербург.

Во время своей студенческой юности Тургенев хотел стать поэтом. Иван занимался переводами поэзии Шекспира, Байрона. Он и сам пробовал писать. В 1834 году, еще на третьем курсе, Иван написал драматическую поэму «Стено», используя пятистопный ямб. Свое творение Тургенев отдал на суд П. А. Плетневу, профессору российской словесности. На одной из своих лекций мэтр достаточно строго разобрал произведение молодого автора, не раскрывая его имени. В конце своей пламенной речи профессор не забыл сказать, что в этом сочинителе «что-то есть».

Тургенев, воодушевленный лестной оценкой своих способностей, впоследствии написал еще несколько стихотворений. К 1837 году в его авторском багаже было около сотни небольших стихотворений. Писал Тургенев и поэмы – «Сон», «Штиль на море», Повесть старика», «Фантасмагория в лунную ночь».

Иван Тургенев — Вечер В отлогих берегах реки дремали волны; Прощальный блеск зари на небе догорал; Сквозь дымчатый туман вдали скользили челны — И грустных дум, и странных мыслей полный, На берегу безмолвный я стоял. Маститый царь лесов, кудрявой головою Склонился старый дуб над сонной гладью вод; Настал тот дивный час молчанья и покою, Слиянья ночи с днем и света с темнотою, Когда так ясен неба свод. Всё тихо: звука нет! всё тихо: нет движенья! Везде глубокий сон — на небе, на земле; Лишь по реке порой минутное волненье: То ветра вздох; листа неслышное паденье; Везде покой — но не в моей душе. Да, понял я, что в этот час священный Природа нам дает таинственный урок — И голос я внимал в душе моей смущенной, Тот голос внутренний, святой и неизменный, Грядущего таинственный пророк. Кругом (так я мечтал) всё тихо, как в могиле; На всё живущее недвижность налегла; Заснула жизнь; природы дремлют силы — И мысли чудные и странные будила В душе моей той ночи тишина. Что если этот сон — одно предвозвещанье Того, что ждет и нас, того, что будет нам! Здесь света с тьмой — там радостей, страданий С забвением и смертию слиянье: Здесь ночь и мрак — а там? что будет там? В моей душе тревожное волненье: Напрасно вопрошал природу взором я; Она молчит в глубоком усыпленье — И грустно стало мне, что ни одно творенье Не в силах знать о тайнах бытия.

Два стихотворения, «К Венере Медицейской» и «Вечер», редактор Плетнев опубликует в 1838 году в журнале «Современник» за подписью «…въ». Однако с первой публикацией творчества Тургенева читатели познакомились уже в 1836 году. Ею стала статья «О путешествии ко святым местам», размещенная в «Журнале Министерства народного просвещения».

Окончив в 1836 году обучение со степенью действительного студента, Иван Сергеевич серьезно готовится к научной деятельности. В 1837 году он получает степень кандидата, а через год отправляется в Берлин для продолжения обучения. Здесь будущий писатель слушает лекции по истории греческой и римской литературы, дома изучает грамматику древнегреческого, латинского языков. Знание этих языков позволило Тургеневу свободно читать произведения античных классиков.

В 1839 году у Тургеневых случилось большое несчастье, старый барский дом в Лутовиново сгорел.

Иван возвращается на родину, но вскоре вновь уезжает за границу. Он путешествует по Европе, посещает Германию, Италию, Австрию. Поездка дает много новых впечатлений, так необходимых творческому человеку. Во Франкфурте-на-Майне он познакомился с юной девушкой, встреча с которой стала поводом для написания повести «Вешние воды».

В 1841 году молодой человек возвращается в Лутовиново. Через полгода он сделал попытку сдать экзамен на степень магистра философии, но она оказалась неудачной. На тот момент в столичном университете просто не было штатного профессора философии. Зато в Петербурге Тургенев выдержал экзамен на степень магистра греческой и латинской филологии. Он написал диссертацию для словесного факультета, но не стал защищать ее. К этому времени у Ивана Сергеевича были уже другие приоритеты, он решил вплотную заняться литературным творчеством.

Литературная деятельность

В течение трех лет Тургенев служит в Министерстве внутренних дел в чине коллежского секретаря. В этот же период он пишет поэму «Параша». Тургенев сильно сомневается в качестве своего творения, но он нуждается в рецензии, за которой обращается к Виссариону Белинскому. Критик высоко оценил поэму, разместив рецензию на нее в «Отечественных записках». Знакомство Тургенева и Белинского в дальнейшем превратилось в долгую дружбу. Когда у критика родился сын Владимир, он пригласил писателя стать крестным отцом младенца.

Кроме «Параши», в 1843 году поэт написал прекрасное стихотворение «Утро туманное», вдохновившее многих композиторов на создание музыки для него. В разное время этим занимались А. Гедике, Г. Катуар, Абаза. Романсовая версия за подписью «Музыка Абаза» стала самой известной. Кто именно из трех братьев Абаза стал автором романса, до сих пор неизвестно.

Знакомство с Белинским и Некрасовым сильно повлияло на мировоззрение писателя. Он пересмотрел свои взгляды, окончательно распрощавшись с жанром романтизма, что особенно стало заметным после публикации поэмы «Помещик», повестей «Бретер», «Три портрета», «Андрей Колосов».

В 1850 году писатель вернулся в Россию. Он жил в Лутовиново, в Москве, в Петербурге, писал пьесы, которые с большим успехом ставили в театрах обеих столиц. После кончины Гоголя, творчеством которого Тургенев искренне восхищался, он написал некролог. Однако Алексей Мусин-Пушкин, председатель цензурного комитета, не разрешил публиковать некролог.

Главный цензор считал Гоголя «лакейским писателем», о котором не стоит упоминать в приличном обществе. Мусин-Пушкин разглядел в заметке Тургенева намек на нарушение негласного табу, касающегося воспоминаний о Пушкине и Лермонтове.

После донесения, который цензор отправил Николаю I, Тургенев навлек на себя большой гнев. Он и без того находился под подозрением, как человек, часто бывающий за рубежом, и отличающийся радикальными взглядами. Тургенева взяли под стражу, отправили под домашний арест в Спасское-Лутовиново. Он был обязан провести в имении полтора года, и не выезжать за границу в течение трех лет.

До этого времени в «Современнике» печатались отдельные рассказы из цикла «Записки охотника». Писатель очень тревожился, что цензура запретит выход отдельной книги. Но его волнения были напрасными, «Записки охотника» увидели свет, однако после этого лишился своего места и выслуженной пенсии Владимир Львов, цензор, выдавший разрешение на печать.

В сборник вошли рассказы «Уездный лекарь», «Певцы», «Бежин луг», «Бирюк». Отдельные новеллы не внушали никакого подозрения, однако в сборнике можно было ясно проследить антикрепостнический характер рассказов.

Талантливый литератор с легкостью писал для любой аудитории – для взрослых и детей. Писать для детей труднее, здесь важно выбрать золотую середину, не скатиться к назиданию. Сказки и рассказы- наблюдения, которые подарил писатель своим маленьким соотечественникам, запоминаются на всю жизнь. Они написаны живым, богатым, образным языком.

Атмосфера родового поместья положительно влияла на писателя. Именно здесь он написал произведения, ставшие классикой – рассказ «Муму», романы «Отцы и дети», «Дым», «Дворянское гнездо», «Накануне». После такой плодотворной работы писатель вновь отбывает за границу. Это случилось в 1856 году. В том же году в Париже Тургенев завершает свою самую мрачную повесть – «Поездку в Полесье».

В следующем году, уже в Германии, писатель работает над повестью «Ася», которую еще при жизни классика перевели на европейские языки. Литературоведы считают, что прототипом Аси, незаконнорожденной дочери крестьянки и барина, стала Полина Брюэр. Это имя носила дочь самого Тургенева и белошвейки Авдотьи Ивановой.

Проживая за границей, писатель никогда не отрывался от своей родины. Он следил за культурной жизнью России, переписывался с писателями, живущими на родине, тесно общался с эмигрантами.

Тургенев, ставший очевидцем французской революции, пересмотрел свои радикальные взгляды. Из этой неразберихи и беззакония, где запросто, без суда и следствия расстреливали заложников, он вынес только одно – допускать революцию нельзя, кровавый хаос сметает все. Многие соотечественники не разделяли мнения Тургенева, громко осуждали его взгляды и произведения.

Когда журнал «Современник» стал настоящим рупором революционного движения, писатель порвал свои отношения с изданием. При этом он всегда высказывался за свободу слова, встав на защиту того же «Современника», когда издание журнала временно попало под запрет. Тургенев не боялся вступать в конфликты с маститыми русскими писателями – Львом Толстым, Николаем Некрасовым, Федором Достоевским. Именно Достоевского всегда возмущала величина гонораров Тургенева.

В Европе творчество Тургенева ценилось очень высоко, он дружил с Мериме, Эмилем Золя, Флобером. Русская молодежь относилась к Тургеневу с особым почтением, чего нельзя было сказать о властях. Они не раз давали понять писателю, что его пребывание на родине неуместно.

Могут быть знакомы

Личная жизнь

О первых чувствах, принесших писателю горькие разочарования, можно узнать из рассказа «Первая любовь». В 15 лет юноша испытал настоящую любовь к княжне Шаховской. Однако «чистая и непорочная Катенька» оказалась любовницей его отца, прожженного сердцееда, и этот факт поверг молодого человека в страшную депрессию.

Благородная девица оказалась подлой лицемеркой. Юноша стал искать любви среди непритязательных красавиц, крепостных крестьянок. В результате Дуня Иванова, белошвейка, стала матерью девочки, рожденной от Тургенева. Молодой человек хотел жениться на Дуне, но страшный гнев матери вынудил его отправиться за границу. Свою дочь Пелагею писатель признал, когда девушке исполнилось 15 лет.

За границей он влюбился в испано-французскую певицу Полину Виардо. Эта женщина не была красавицей. Большеротая, с глазами навыкат, она выглядела весьма экзотично. Но когда Полина пела, она превращалась в неземную красавицу. Впервые писатель увидел певицу именно в такой момент, и влюбился в нее на всю жизнь. Певица была замужем, но многие современники Тургенева считали, что супруг не был ей помехой.

Вполне возможно, что настоящим отцом Поля, сына Виардо, был русский писатель. Тургенев месяцами жил в доме певицы, несмотря на требования своей матери прекратить эту связь. Варваре Петровне хотелось, чтобы ее сын женился на русской дворянке, она мечтала увидеть законных внуков. Женщина не считала Пелагею внучкой, прямо заявляя, что эта девочка – крепостная.

Полина Виардо, сочувствуя девочке, пригласила ее в свой дом. Пелагею стали звать Полинет, она росла вместе с детьми певицы. Полинет не любила Виардо, ревновала ее к отцу.

Тургенев и сам понимал, что роковая страсть к Виардо не принесет ему счастья. В 36 лет он сделал попытку забыть иностранку, хотел жениться на дочери своего кузена. Однако в последний момент, когда настало время делать предложение, писатель признался Ольге, что не сможет ее полюбить.

В 61 год он влюбился в актрису Марию Савину. Эта талантливая женщина была в два раза моложе своего возлюбленного. Увидев парижскую квартиру Тургенева, в которой все вещи и безделушки напоминали о сопернице, актриса отказалась выходить замуж.

Причина смерти

Писатель скончался от рака костей позвоночника. Он умер на чужбине, Полина Виардо ухаживала за больным. После смерти писателя певица стала наследницей его имущества.

В 1883 году классик скончался, его тело было перевезено на родину. Прах знаменитого писателя покоится на Волковском кладбище в Петербурге.

Лучшие произведения

- Отцы и дети

- Дворянское гнездо

- Ася

- Накануне

- Первая любовь

- Рудин

- Муму

- Записки охотника

- Бежин луг

- Новь

Ссылки

- Страница в Википедии

- Полный список произведений

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Иван Сергеевич Тургенев – русский поэт, писатель, драматург, публицист и переводчик. Является одним из классиков отечественной литературы, внесшим серьезный вклад в ее развитие. Творчество автора включает шесть романов и большое количество стихов, пьес, статей, повестей. Многие его произведения неоднократно экранизировались.

Биография и творчество русского классика

Родился будущий писатель 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле, в дворянской семье. Детство провел в родовом имении Спасском-Лутовинове. Позже семья переехала в Москву, мальчик учился в частных пансионатах, а в возрасте 15 лет поступил на словесный факультет университета. Спустя год он перевелся в университет Санкт-Петербурга. После окончания учебы в России путешествовал по Европе, продолжая свое образование в Берлине.

Первой поэтической работой автора стала поэма «Стено», написанная во время учебы на третьем курсе и отмеченная П. А. Плетневым. В 1838 году в журнале «Современник» были напечатаны его стихотворения «К Венере Медицейской» и «Вечер». В 1843 Тургенев знакомится с Виссарионом Белинским, они сдружились. Молодой литератор много и плодотворно работает, рождаются новые стихотворения, поэмы и повести. Среди наиболее значимых – «Поп», «Бретёр» и «Три портрета».

Расцвет творчества Ивана Тургенева начинается в 1847 году, когда в «Современнике» печатаются первые главы «Записок охотника». Благодаря журналу автор сближается с Некрасовым, Достоевским, Гончаровым, Фетом, Островским и другими известными писателями своего времени. Он продолжает совершенствовать мастерство и создает известные произведения:

- «Отцы и дети»;

- «Муму»;

- «Ася»;

- «Первая любовь»;

- «Дворянское гнездо».

В 40-50-е годы XIX века Иван Тургенев интенсивно работает в области драматургии. В это время рождаются пьесы «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне» и другие.

Признание читателей и последние годы жизни

В 1863 году писатель уехал в Германию, где познакомился с западноевропейскими писателями и пропагандировал русскую литературу, занимался переводами, был редактором. За довольно короткое время стал самым читаемым русским писателем в Европе. Силами Тургенева на иностранные языки были переведены лучшие произведения Толстого, Достоевского, Гоголя, Лермонтова и Пушкина.

В 1882 году писатель начинает серьезно болеть. Его одолевает подагра, стенокардия и невралгия. Иван Тургенев и умер 22 августа (3 сентября) 1883 года в пригороде Парижа. Похоронен писатель в Петербурге на Волковском кладбище.

Творчество писателя получило признание уже при его жизни. Сегодня работы классика являются обязательной частью школьной программы в России. Вы можете скачать, читать онлайн или слушать в аудиоформате лучше произведения Тургенева в интернет-библиотеке ЛитРес.

Запрос «Тургенев» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Иван Сергеевич Тургенев | |

И. С. Тургенев. Портрет кисти Репина |

|

| Псевдонимы: |

— — -въ; —е—; И.С.Т.; И.Т.; Л.; |

|---|---|

| Дата рождения: |

28 октября (9 ноября) 1818 |

| Место рождения: |

город Орёл, |

| Дата смерти: |

22 августа (3 сентября) 1883 (64 года) |

| Место смерти: |

Буживаль, Третья французская республика |

| Гражданство: |

|

| Род деятельности: |

прозаик, поэт, драматург, переводчик |

| Годы творчества: |

1834—1883 |

| Направление: |

реализм |

| Жанр: |

рассказ, повесть, роман, элегия, драма |

| Язык произведений: |

русский |

| Дебют: |

«Вечер», 1838 год |

| Подпись: |

|

| Произведения на сайте Lib.ru | |

| Произведения в Викитеке. |

Ива́н Серге́евич Турге́нев (28 октября [9 ноября] 1818, Орёл, Российская империя — 22 августа [3 сентября] 1883, Буживаль, Франция) — русский писатель, поэт, переводчик; член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860). Считается одним из классиков мировой литературы.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Произведения

- 3 Адреса

- 3.1 В Москве

- 3.2 В Санкт-Петербурге

- 4 Память

- 4.1 Топонимика

- 4.2 Общественные учреждения

- 4.3 Филателия

- 5 Интересные факты

- 6 См. также

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Биография

Отец, Сергей Николаевич Тургенев (1793—1834), был отставным полковником-кирасиром. Мать, Варвара Петровна Тургенева (до замужества Лутовинова) (1787—-1850), происходила из богатой дворянской семьи.

Автор Т. Л. на видном месте в популярном журнале, 1843, № 9.

Семья Ивана Сергеевича Тургенева происходила из древнего рода тульских дворян Тургеневых. Любопытно, что прадеды были причастны к событиям времён Ивана Грозного: известны имена таких представителей этого рода как Иван Васильевич Тургенев, который был ясельничим у Ивана Грозного (1550—1556); Дмитрий Васильевич был воеводой в Каргополе в 1589 году. А в Смутное время Пётр Никитич Тургенев был казнён на Лобном месте в Москве за то, что обличал Лжедмитрия I; прадед Алексей Романович Тургенев был участником русско-турецкой войны при Екатерине II.

До 9 лет Иван Тургенев прожил в наследственном имении Спасское-Лутовиново в 10 км от Мценска Орловской губернии. В 1827 году Тургеневы, чтобы дать детям образование, поселились в Москве, в купленном на Самотёке доме.

Первым романтическим увлечением юного Тургенева была влюблённость в дочь княгини Шаховской — Екатерину. Имения их родителей в Подмосковье граничили, они часто обменивались визитами. Ему 14, ей 18. В письмах к сыну В. П. Тургенева называла Е. Л. Шаховскую «поэткой» и «злодейкой», поскольку не устоял против чар молодой княжны и сам Сергей Николаевич Тургенев, счастливый соперник своего сына. Эпизод намного позже, в 1860 году, возродился в повести «Первая любовь».

После того, как родители уехали за границу, Иван Сергеевич сначала учился в пансионе Вейденгаммера, затем — в пансионе директора Лазаревского института Краузе. В 1833 году 15-летний Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. Здесь в то время обучались Герцен и Белинский. Год спустя, после того, как старший брат Ивана поступил в гвардейскую артиллерию, семья переехала в Санкт-Петербург, и Иван Тургенев тогда же перешёл в Петербургский университет на философский факультет. Его другом стал Тимофей Грановский.

В то время Тургенев видел себя на поэтическом поприще. В 1834 году им была написана драматическая поэма «Сте́но», несколько лирических стихотворений. Молодой автор показал эти пробы пера своему преподавателю, профессору российской словесности П. А. Плетнёву. Плетнёв назвал поэму слабым подражанием Байрону, но заметил, что в авторе «что-то есть». К 1837 году им написано уже около ста мелких стихов. В начале 1837 года происходит неожиданная и короткая встреча с А. С. Пушкиным. В первом номере журнала «Современник» за 1838 год, который после смерти Пушкина выходил под редакцией П. А. Плетнёва, с подписью «- — -въ» напечатано стихотворение Тургенева «Вечер», которое и является дебютом автора.

В 1836 году Тургенев окончил курс со степенью действительного студента. Мечтая о научной деятельности, он в следующем году снова держал выпускной экзамен, получил степень кандидата, а в 1838 году отправился в Германию. Во время путешествия на корабле случился пожар, и пассажирам чудом удалось спастись. Опасавшийся за свою жизнь Тургенев попросил одного из матросов спасти его и пообещал ему вознаграждение от своей богатой матери, если тому удастся выполнить его просьбу. Другие пассажиры свидетельствовали, что молодой человек жалобно восклицал: «Умереть таким молодым!», расталкивая при этом женщин и детей у спасательных лодок. К счастью, берег был недалеко.

Оказавшись на берегу, молодой человек устыдился своего малодушия. Слухи о его трусости проникли в общество и стали предметом насмешек. Событие сыграло определённую негативную роль в последующей жизни автора и было описано самим Тургеневым в новелле «Пожар на море»[2]. Поселившись в Берлине, Иван взялся за учёбу. Слушая в университете лекции по истории римской и греческой литературы, дома он занимался грамматикой древнегреческого и латинского языков. Здесь он сблизился со Станкевичем. В 1839 году он возвращается в Россию, но уже в 1840 году вновь уезжает в Германию, Италию, Австрию. Под впечатлением от встречи с девушкой во Франкфурте-на-Майне Тургеневым позднее была написана повесть «Вешние воды».

Анри Труайя, «Иван Тургенев»

«Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину… Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое. А вы как думаете? Послушайте-ка, в молодости у меня была любовница — мельничиха из окрестностей Санкт-Петербурга. Я встречался с ней, когда ездил на охоту. Она была прехорошенькая — блондинка с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она ничего не хотела от меня принимать. А однажды сказала: «Вы должны сделать мне подарок!» — «Чего ты хочешь?» — «Принесите мне мыло!» Я принес ей мыло. Она взяла его и исчезла. Вернулась раскрасневшаяся и сказала, протягивая мне свои благоухающие руки: «Поцелуйте мои руки так, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных!» Я бросился перед ней на колени… Нет мгновенья в моей жизни, которое могло бы сравниться с этим!»

(Эдмон Гонкур. «Дневник», 2 марта 1872 года.)

Рассказ Тургенева на ужине у Флобера

В 1841 году Иван вернулся в Лутовиново. Он увлёкся белошвейкой Дуняшей, которая в 1842 году родила от него дочь Пелагею. Дуняшу выдали замуж, дочь осталась в двусмысленном положении.

В начале 1842 года Иван Сергеевич подал в Московский университет просьбу о допущении его к экзамену на степень магистра философии. В это же время он начал свою литературную деятельность.

Самым крупным напечатанным произведением этого времени стала поэма «Параша»[3], написанная в 1843 году. Не надеясь на положительную критику, он отнёс экземпляр В. Г. Белинскому в дом Лопатина, оставив рукопись слуге критика. Белинский высоко оценил «Парашу», через два месяца опубликовав положительный отзыв в «Отечественных записках». С этого момента началось их знакомство, которое со временем переросло в крепкую дружбу[4].

Осенью 1843 года Тургенев впервые увидел Полину Виардо на сцене оперного театра, когда великая певица приехала на гастроли в Санкт-Петербург. Затем на охоте он познакомился с мужем Полины — директором Итальянского театра в Париже, известным критиком и искусствоведом — Луи Виардо, а 1 ноября 1843 года он был представлен и самой Полине. Среди массы поклонников она особо не выделила Тургенева, известного более как заядлый охотник, а не литератор. А когда её гастроли закончились, Тургенев вместе с семейством Виардо уехал в Париж против воли матери, без денег и ещё неизвестный Европе. В ноябре 1845 года он возвращается в Россию, а в январе 1847 года, узнав о гастролях Виардо в Германии, вновь покидает страну: он едет в Берлин, затем в Лондон, Париж, турне по Франции и опять в Санкт-Петербург.

В 1846 году участвует в обновлении «Современника». Некрасов — его лучший друг. С Белинским едет за границу в 1847 году и в 1848 году живёт в Париже, где становится свидетелем революционных событий. Сближается с Герценом, влюбляется в жену Огарёва Тучкову. В 1850—1852 годах живёт то в России, то за границей. Большая часть «Записок охотника» создана писателем в Германии.

Не имея официального брака, Тургенев жил в семействе Виардо. Полина Виардо воспитывала внебрачную дочь Тургенева. К этому времени относятся несколько встреч с Гоголем и Фетом.

В 1846 году вышли повести «Бретёр» и «Три портрета». Позднее он пишет такие произведения, как «Нахлебник» (1848), «Холостяк» (1849), «Провинциалка», «Месяц в деревне», «Затишье» (1854), «Яков Пасынков» (1855), «Завтрак у предводителя» (1856) и т. д. «Муму» он написал в 1852 году, будучи в ссылке в Спасском-Лутовинове из-за некролога на смерть Гоголя, который, несмотря на запрет, опубликовал в Москве.

В 1852 году выходит сборник коротких рассказов Тургенева под общим названием «Записки охотника», который в 1854 году был выпущен в Париже. После смерти Николая I одно за другим публикуются четыре крупнейших произведения писателя: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). Первые два были опубликованы в некрасовском «Современнике». Следующие два — в «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Уход из «Современника» знаменовал собою разрыв с радикальным лагерем Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

Тургенев тяготеет к кругу литераторов-западников, исповедующих принципы «чистого искусства», противостоящего тенденциозному творчеству революционеров-разночинцев: П. В. Анненкову, В. П. Боткину, Д. В. Григоровичу, А. В. Дружинину. Недолгое время к этому кругу примыкал и Лев Толстой, который некоторое время жил на квартире Тургенева. После женитьбы Толстого на С. А. Берс Тургенев обрёл в Толстом близкого родственника, однако ещё до свадьбы, в мае 1861 года, когда оба прозаика находились в гостях у А. А. Фета в имении Степаново, между двумя литераторами произошла серьёзная ссора, едва не закончившаяся дуэлью и испортившая отношения между писателями на долгие 17 лет[5].

«Стихотворения в прозе». Вестник Европы, 1882, декабрь. Из редакционного вступления явствует, что это название журнальное, а не авторское.

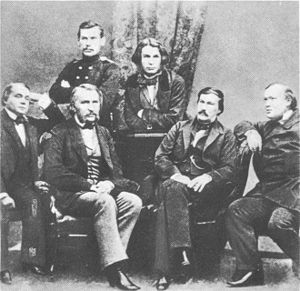

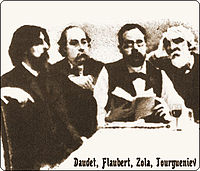

С начала 1860-х годов Тургенев поселяется в Баден-Бадене. Писатель активно участвует в культурной жизни Западной Европы, завязывая знакомства с крупнейшими писателями Германии, Франции и Англии, пропагандируя русскую литературу за рубежом и знакомя русских читателей с лучшими произведениями современных ему западных авторов. В числе его знакомых или корреспондентов Фридрих Боденштедт, Теккерей, Диккенс, Генри Джеймс, Жорж Санд, Виктор Гюго, Сен-Бёв, Ипполит Тэн, Проспер Мериме, Эрнест Ренан, Теофиль Готье, Эдмон Гонкур, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Ги де Мопассан, Альфонс Доде, Гюстав Флобер. В 1874 году в парижских ресторанах Риша или Пелле начинаются знаменитые холостяцкие обеды пяти: Флобера, Эдмона Гонкура, Доде, Золя и Тургенева.

И. С. Тургенев выступает как консультант и редактор зарубежных переводчиков русских писателей, он сам пишет предисловия и примечания к переводам русских писателей на европейские языки, а также и к русским переводам произведений известных европейских писателей. Он переводит западных писателей на русский язык и русских писателей и поэтов на французский и немецкий языки. Так появились переводы произведений Флобера «Иродиада» и «Повесть о св. Юлиане Милостивом» для русского читателя и произведения Пушкина для французского читателя. На какое-то время Тургенев становится самым известным и самым читаемым русским автором в Европе. В 1878 на международном литературном конгрессе в Париже писатель избран вице-президентом; в 1879 он — почётный доктор Оксфордского университета.

Застолье классиков. А.Доде, Г.Флобер, Э.Золя, И. С. Тургенев

Несмотря на жизнь за границей, все мысли Тургенева по-прежнему были связаны с Россией. Он пишет роман «Дым» (1867 год), вызвавший много споров в русском обществе. По отзыву автора, роман ругали все: «и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку — особенно сбоку». Плодом его напряжённых размышлений 1870-х годов стал самый крупный по объёму из романов Тургенева — «Новь» (1877).

Тургенев дружил с братьями Милютиными (товарищ министра внутренних дел и военный министр), А. В. Головниным (министр просвещения), М. Х. Рейтерном (министр финансов).

В конце жизни Тургенев решает примириться со Львом Толстым, он объясняет значение современной русской литературы, в том числе творчества Толстого, западному читателю. В 1880 году писатель принимает участие в пушкинских торжествах, приуроченных к открытию первого памятника поэту в Москве, устроенных Обществом любителей российской словесности. Писатель скончался в Буживале под Парижем, 22 августа (3 сентября) 1883 года от миксосаркомы[6]. Тело Тургенева было, согласно его желанию, привезено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище при большом стечении народа.

Произведения

Адреса

Память

Именем Тургенева названы:

Топонимика

- Улица Тургенева во многих городах России, Украины, Белоруcсии.

- Площадь Тургенева в Санкт-Петербурге.

- Станция московского метрополитена «Тургеневская»

- Водопад в честь Тургенева (Алматы).

Общественные учреждения

- Орловский государственный академический театр.

- Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Москве.

- Музей И. С. Тургенева («дом Муму») — (Москва, ул. Остоженка, 37, стр. 7).

- Школа русского языка и русской культуры имени Тургенева (Турин, Италия).

- Государственный литературный музей имени И. С. Тургенева (Орёл).

- Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» имение И. С. Тургенева (Орловская обл.).

- Улица и музей «Дача Тургенева» в Буживале.

Филателия

Интересные факты

- Иван Тургенев является одним из главных персонажей трилогии Тома Стоппарда «Берег Утопии».

- Ф. М. Достоевский в своём романе «Бесы» изображает Тургенева в виде персонажа «Великого писателя Кармазинова» — крикливого, мелкого, практически бездарного писателя, считающего себя гением и отсиживающегося за границей[12].

- Иван Тургенев обладал самым большим мозгом из когда-либо живших людей:

«Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда после смерти И. С. Тургенева Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходил весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.»[13].

- Канцлер Германской империи Хлодвиг Гогенлоэ (1894—1900 гг.) называл Ивана Тургенева лучшим кандидатом на должность премьер-министра России. Писал о Тургеневе: «Сегодня я говорил с самым умным человеком России»[14].

См. также

Примечания

- ↑ Масанов И. Ф. Новые дополнения к алфавитному указателю псевдонимов. Алфавитный указатель авторов. // Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей / Масанов Ю.И. — М.: Издательство всесоюзной книжной палаты, 1960. — Т. IV. — С. 478. — 558 с. — 15 000 экз.

- ↑ Анри Труайя. Иван Тургенев / Перевод c французского Л. Сережкина. — М.: Эксмо, 2010. — (Русские биографии). — ISBN 978-5-699-24311-2

- ↑

Текст стихотворения И. С. Тургенева «Параша» в Викитеке

- ↑ Клементий Берман Невский проспект // «Наш Техас» : Газета. — Хьюстон, 2003. — В. № 80, 2 мая.

- ↑ А. А. Фет. «Мои воспоминания»

- ↑ День памяти И. С. Тургенева — 3 сентября

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Чернов Н. Тургенев в Москве.

- ↑ 1 2 3 4 Энциклопедия «Москва».

- ↑ Басманов А. Е. Особняк с потайной дверью. — М.: Московский рабочий, 1981. — 64 с. — (Биография московского дома).

- ↑ Чернов Н. «Муму» — групповой портрет с барыней.

- ↑ Мемориальные доски Москвы

- ↑ Иван Сергеевич Тургенев / Ivan Turgenev: Несчастливец Тургенев

- ↑ Кропоткин П.А. «Записки Революционера». — Ленинград: ACADEMIA, 1933. — 368 с. — 10 300 экз.

- ↑ Кара-Мурза А. А. Финам.ФМ. Либералы России. Почему забыты их имена?. ООО «Большое Радио», Москва (23.06.2011). — Интервью с Ю. Пронько. Архивировано из первоисточника 16 октября 2012. Проверено 8 октября 2012.

Литература

- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Изд. 2-е. М., 1978—1988.

- Гершензон М. О. Мечта и мысль И. С. Тургенева. — М.: Товарищество «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. — 170 с.

- Тургенев и его время: Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. — М.: ГИЗ, 1923. (Первый сборник под редакцией Н. Л. Бродского)

- И. С. Тургенев: Материалы и исследования: Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. — Орёл, 1940.

- Шаталов С. Е. Художественный мир И. С. Тургенева / Отв. ред. У. А. Гуральник. Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. — М.: Наука, 1979. — 312 с. — 17 000 экз.

- Дессе Р. Сумерки любви. Путешествия с Тургеневым. — М., Текст, 2009.

- Данные из книжной серии ЖЗЛ

- Нечаенко Д.А. Миф о сновиденности русской жизни в художественной интерпретации И.А.Гончарова и И.С.Тургенева («Обломов» и «Новь»). // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С.454-522. ISBN 978-5-91304-151-7

- С. Н. К. (Кривенко С. Н.) — Из литературных воспоминаний // Исторический вестник, 1890. — Т. 39. — № 2. — С. 260—286.

- И. С. Тургенев: Новые исследования и материалы. Вып. 2. Отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. М., СПб.: Альянс-Архео, 2011. 538 с., 800 экз., ISBN 978-5-98874-057-5

- В.Н. Житова (Богданович-Лутовинова). Воспоминания о семье И.С. Тургенева / Редакция текста, вступительная статья и комментарии Т.Н. Волковой.. — Тула: Тульское книжное издательство, 1961. — 175 с. — 60 000 экз.

Серия «Жизнь замечательных людей»:

- Богословский Н. В. Тургенев / Н. Богословский. — М.: Молодая гвардия, 1959. — 416 с. — (Жизнь замечательных людей). — 90 000 экз. (в пер.)

- Богословский Н. В. Тургенев / Н. Богословский. — М.: Молодая гвардия, 1964. — 416 с. — (Жизнь замечательных людей). — 100 000 экз. (в пер.)

- Лебедев Ю. В. Тургенев / Юрий Лебедев. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 608, [48] с. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 706). — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00789-1 (в пер.)

Ссылки

| Иван Тургенев в Викицитатнике? | |

| Иван Тургенев в Викитеке? | |

| Иван Тургенев на Викискладе? |

- Раздел, посвящённый И. С. Тургеневу, на сайте Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева в Москве

- И. С. Тургенев. Биографии. Библиотека произведений, статьи и публикации о жизни и творчестве. Музеи Тургенева И. С.

- И. С. Тургенев. Собрание стихотворений

- И. С. Тургенев. Стихи в Антологии русской поэзии

- Эрик Линдгрен. Хроника И. С. Тургенева (англ.)

- Тургенев и русская музыка

- Г. Головков Тургенев и Виардо: история любви

- Ободовский К. П. Рассказы об И. С. Тургеневе // Исторический вестник, 1893. — Т. 51. — № 2. — С. 359—366.

- Личные отношения Тургенева и Достоевского

- Официальный сайт Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева в Москве

|

Иван Сергеевич Тургенев |

|

|---|---|

| Романы |

Рудин • Дворянское гнездо • Накануне • Отцы и дети • Дым • Новь |

| Повести и рассказы |

Андрей Колосов • Три портрета • Бретёр • Петушков • Дневник лишнего человека • Два приятеля • Затишье • Записки охотника (цикл) • Муму • Постоялый двор • Яков Пасынков • Переписка • Фауст • Ася • Призраки • Довольно • Вешние воды • Степной король Лир • Первая любовь |

| Драматургия |

Безденежье • Где тонко, там и рвётся • Нахлебник • Завтрак у предводителя • Холостяк • Месяц в деревне • Провинциалка |

| Прочее |

Стихотворения в прозе • Литературные и житейские воспоминания |

| Персонажи |

Евгений Базаров • Павел Петрович Кирсанов • Николай Петрович Кирсанов • Дмитрий Николаевич Рудин • Елена Николаевна Стахова • Фёдор Иванович Лаврецкий |

| Связанные статьи |

Тургеневы • Спасское-Лутовиново • Полина Виардо • Юлия Вревская |