Церковнославянский язык в таблицах

- Сравнительная таблица глаголицы, кириллицы и греческого алфавита

- Азбука

- Церковный счет

- Надстрочные знаки

- Слова под титлами

- Знаки препинания

- Глагол

- Наклонения

- Причастие

- Местоимение

- Личные местоимения и склонения местоимений

- Неизменяемые части речи

- Синтаксис

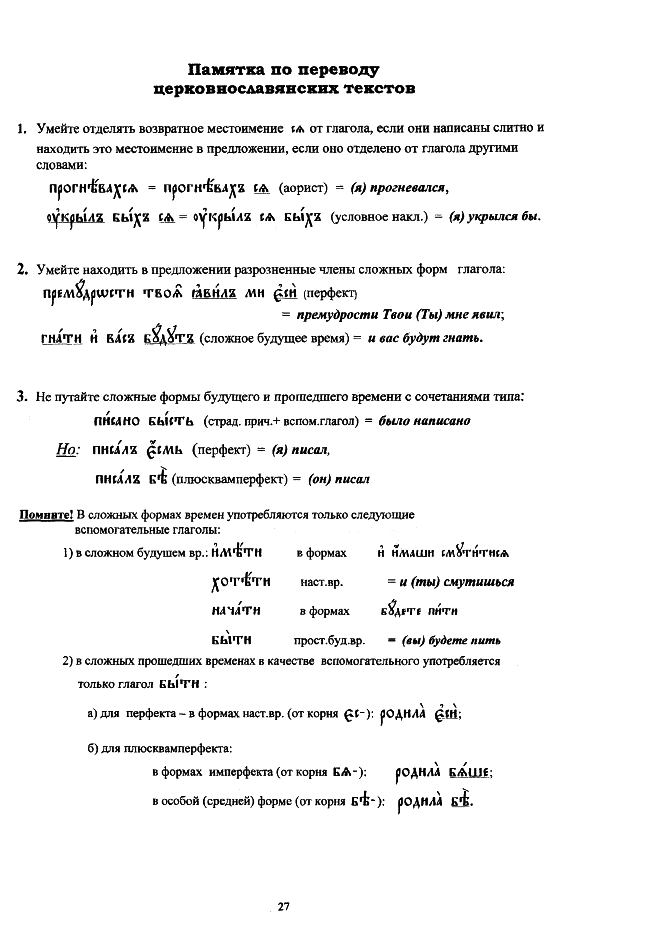

- Памятка по переводу церковнославянских текстов

- Самостоятельная работа

- Основные языковые понятия

Сравнительная таблица глаголицы, кириллицы и греческого алфавита

| Глаголица | Кириллица | Греч. алфавит | Звук | Глаголица | Кириллица | Греч. алфавит | Звук |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⰰ | А | α | а | Ⱇ | Ф | φ | ф |

| Ⰱ | Б | β | б | Ⱈ | Х | χ | х |

| Ⰲ | В | — | в | Ⱌ | Ц | — | ц |

| Ⰳ | Г | γ | г | Ⱍ | Ч | — | ч҆ |

| Ⰴ | Д | δ | д | Ⱎ | Ш | — | ш҆ |

| Ⰵ | Е | ε | е | Ⱋ | Щ | — | ш҆т |

| Ⰶ | Ж | — | ж҆ | Ⱏ | Ъ | — | (ер) |

| Ⰷ | Ѕ | ζ | ∂͡з | Ⱏ Ⰹ, ⰟⰋ | Ы, ЪИ | — | ы |

| Ⰻ | И | — | и | Ⱐ | Ь | — | (ерь) |

| Ⰹ Ⰺ | І | ι | и | Ⱑ | Ѣ | — | (ять) |

| Ⰼ | Ђ | — | г҆ | Ⱓ | Ю | υ | ю |

| Ⰽ | К | κ | к | — | Ꙗ | — | ja |

| Ⰾ | Л | λ | л | — | Ѥ | — | je |

| Ⰿ | М | μ | м | Ⱔ | Ѧ | — | e̯ |

| Ⱀ | Н | ν | н | Ⱗ | Ѩ | — | je̯ |

| Ⱁ | О | ο | о | Ⱘ | Ѫ | — | Ԛ |

| Ⱂ | П | π | п | Ⱙ | Ѭ | — | jԚ |

| Ⱃ | Р | ρ | р | — | Ѯ | ξ | кс |

| Ⱄ | С | σ, ς | с | — | Ѱ | ψ | пс |

| Ⱅ | Т | τ | т | Ⱚ | Ѳ | ϑ | т |

| Ⱆ | Ѹ, ꙋ | — | у | Ⱛ | Ѷ, Ѵ | υ | и |

| Ⰸ | З | — | з | Ⱉ | Ѿ | ω | о |

Азбука

| буква | название | произношение | особенности употребления |

|---|---|---|---|

| А, а | а́з | [а] | |

| Б, б | бу́ки | [б] | |

| В, в | ве́ди | [в] | |

| Г, г | глаго́л | [г] | а҆́гг҃лъ [ангел], но а҆́ггелъ [аггел] — искл. |

| Д, д | добро́ | [д] | |

| Е е є | есть | [е] | е — есть простое пишется в середине и конце слова;

є — есть якорное пишется: 1) в начале слова: є҆стество̀, є҆ли́цы: 2) в середине слова для отличия форм мн. и дв. числа от форм ед. числа: ѿве́рзи двє́ри (мн., В.)- ср.: оу҆́ две́ри (ед., Р.); 3) в окончании Р.п. мн.ч. 1 скл. мягкого типа: крає́вб; 4) в Им.п. мн.ч. сущ‑х 1 скл., оканчивающихся на -: ей: фарисе́є |

| Ж, ж | живе́те | [ж] | |

| Ѕ, ѕ | зе́ло | [з] | Встречается только в словах: ѕве́рь, ѕвѣзда̀, ѕѣ́лїе, ѕло̀, ѕмі́й, ѕѣлѡ̀ , а также в словах, образованных от них: ѕвѣзди́ца |

| З, з | земля́ | [з] | |

| И, и | и́же,

и́-восьмеричное |

[и] | и— и‑восьмеричное пишется перед согласными: и҆́мѧ, лицѐ |

| буква | название | произношение | особенности употребления |

|---|---|---|---|

| Ї, ї | и-десятеричное | [и] | ї — и‑десятеричное пишется:

1) перед гласными: і҆ере́й, Їисꙋ́съ; 2) перед согласными в некоторых греческих словах: хїтѡ́нъ, і҆рмо̀съ; 3) в двух славянских словах: вїно и мі́ръ (в значении “тварный мир”). Различай ми́ръ — вышний, горний и мі́ръ — земной, падший |

| К, к | ка́ко | [к] | |

| Л, л | лю́дие | [л] | |

| М, м | мысле́те | [м] | |

| Н, н | наш | [н] | |

| Ѻ, ѻ, о | он | [о] | о — о‑узкое или польское употребляется только в середине и конце слова: сло́во;

ѻ — о‑широкое: 1) в начале слова: ѻ҆́чи, ѻ҆на̀; 2) после приставки: соѻбще́нїе; 3) в составе сложного слова: многоѻчи́тїи; 4) в слове: Їѻрда́нъ |

| П, п | поко́й | [п] | |

| Р, р | рцы | [р] | |

| С, с | сло́во | [с] | |

| Т, т | тве́рдо | [т] | |

| Оу, оу, ꙋ | ук | [у] | оу — о́ник пишется в начале слова: оу҆чи́тель;

ꙋ пишется в середине или на конце слова: пу́ть, є҆мꙋ̀ |

| буква | название | произношение | особенности употребления |

|---|---|---|---|

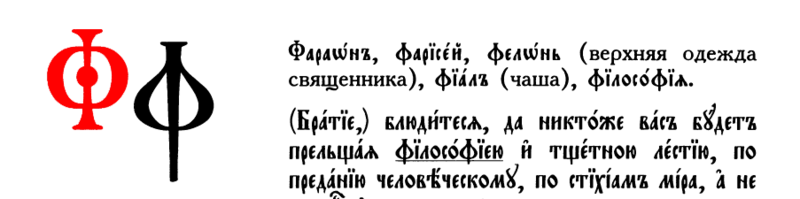

| Ф, ф | ферт | [ф] | употребляется в ряде греческих слов на месте греческой буквы φ: фелѡ́нь |

| Х, | хер | [х] | |

| Ц, ц | цы | [ц] | |

| Ч, ч | червь | [ч] | |

| Ш, Ш | ша | [ш] | |

| Щ, щ | шта | [щ] | |

| ъ | ер | не имеет звука | Употребляется для обозначения твердости предыдущего согласного: ѡ҆бъѧ́тїе.

Иногда заменяется значком ̾ (ерок): ѡ҆б̾ѧтїе |

| ы | еры́ | [ы] | Иногда используется для отличия форм мн. и дв. ч. от ед. ч.:

на со́нъ грѧдꙋ́щымъ; (мн.ч. Д.п.) дꙋша́мъ на́шымъ; (мн.ч. Д.п.) |

| ь | ерь; | не имеет звука | Употребляется для обозначения мягкости предыдущего согласного: сꙋдьба̀ |

| ѣ | ять; | [е] | Пишется в соответствии с этимологией в некоторых

корнях и окончаниях, а также в суффиксах превосходной степени прилагательных: пѣ́нїе, честнѣ́йшаѧ |

| Ю, ю | ю | [ю] | |

| Ꙗ, ꙗ | я, аз-йоти́-

рованный |

[я] | Пишется в начале слова. Исключения:

ѧ҆зы́къ — в значениях “часть тела” , “дар речи” (но: ꙗ҆зы́къ в значении “народ”; местоимение: ꙗⷤ (В.п., мн. или дв.ч.) — “их”). |

| Ѡ, ѡ

Ѽ, ѽ |

оме́га | [о] | ѡ пишется:

1) в приставках и предлогах ѡ‑, ѡб-: ѡ҆чище́нїе, ѡ҆ грѣсѣ́хъ, ѡ́бъѧ́ти 2) в словах, заимствованных из греч. языка на месте греч. буквы ѡ (оме́га): канѡ́нъ, сі́мѡнъ; 3) на конце наречий и наречных слов, |

| буква | название | произношение | особенности употребления |

|---|---|---|---|

| отвечающих на вопрос как?: ꙗⷯkѡ, та́кѡ, моли́твеннѡ.

4) в середине слова отличает мн. и дв. число от ед.: беззакѡ́нїѧ моѧ̑ (И.п., мн.ч.), ср.: ѿ беззако́нїѧ моегѡ́ (Р.п., ед.ч.); 5) в заимствованных именах собственных: Мѡѵсе́й. ѽ особо начертывается в междометиях “ѽ!”, “ѽле!”: Ѽле страшного таинства! |

|||

| Ѿ, ѿ | от | [от] | Употребляется в предлогах и приставках: ѿтпꙋща́еши, ѿт мене́ |

| Ѧ, ѧ | юс малый | [я] | Пишется в середине и конце слова: всѧ́къ. Исключения см. на букву ꙗ

Иногда употребляется для различения форм множественного числа от форм единственного числа: дꙋ́шы на́шѧ |

| Ѯ, ѯ | кси | [кс] | Употребляется только в греч. заимствованных словах на месте греч. буквы: ѯ: Алеѯа́ндръ |

| Ѱ, ѱ | пси | [пс] | Употребляется только в заимствованных словах на месте греч. буквы: ѱ: ѱалѡ́мъ |

| Ѳ, ѳ | фита́ | [ф] | Употребляется только в заимствованных словах на месте греч. буквы Θ ѳимїа́мъ |

| Ѵ, ѵ

ѷ |

и́жица | [и]

[в] |

Употребляется только в заимствованных словах.

[и] — если над ней стоит знак ѵ҆, ѵ́, ѷ, Мѡѷсе́й, ѵ҆ссѡ́пъ; [в] — если перед ней стоит буква а или є и над ней нет надстрочных знаков: Па́ѵелъ |

Церковный счет

| числа | простые | составные | |

|---|---|---|---|

| составление числа | примеры | ||

| 1–19 | Единицы:

1 — а҃ (еди́н) 2 — в҃ (два) 3 — г҃ (три) 4 — д҃ (четы́ре) 5 — є҃ (пять) 6 — ѕ҃ (шесть) 7 — з҃ (седмь) 8 — и҃ (о́семь) 9 — ѳ҃ (де́вять) 10 — і҃ (де́сять) |

1 + 10 = 11

а҃ + і҃ = а҃і (еди́н + де́сять = единона́десять) |

11 — а҃і (единона́десять)

12 — в҃і (двана́десять) 13 — г҃і (трина́десять) 14 — д҃і (четырена́десять) 15 — є҃і (пятьна́десять) 16 — ѕ҃і (шестьна́десять) 17 — з҃і (семьна́десять) 18 — и҃і (осмьна́десять) 19 — ѳ҃і (девятьна́десять) |

| 20–99 | Десятки:

20 — к҃ (два́десять) 30 — л҃ (три́десять) 40 — м҃ (четы́редесять) 50 — н҃ (пятьдеся́т) 60 — ѯ҃ (шестьдеся́т) 70 — ѻ҃ (се́дмьдесят) 80 — п҃ (о́смьдесят) 90 — ч҃ (де́вятьдесят) |

20 + 1 = 21

к҃ + а҃ = к҃а (два́десять + еди́н = два́десять еди́н) |

21 — к҃а (два́десять еди́н)

32 — л҃в (три́десять два) 43 — м҃г (четы́редесять три) 54 — н҃д (пятьдеся́т четы́ре) 65 — ѯ҃є (шестьдеся́т пять) 76 — ѻ҃ѕ (се́дмьдесят шесть) 87 — п҃з (о́смьдесят седмь) 98 — ч҃и (де́вятьдесят о́семь) |

| числа | простые | составные | |

|---|---|---|---|

| составление числа | примеры | ||

| 100–900 | Сотни:

100 — р҃ (сто) 200 — с҃ (две́сти) 300 — т҃ (три́ста) 400 — у҃ (четы́реста) 500 — ф҃ (пятьс́от) 600 — х҃ (шестьсо́т) 700 — ѱ҃ (седмьсо́т) 800 — ѡ҃ (осемьсо́т) 900 — ц҃ (девятьсо́т) |

100 + 20 + 1 = 121

р҃ + к҃ + а҃ = рк҃а (сто два́десять еди́н) |

232 — сл҃в (две́сти три́десят два) 456 — ун҃ѕ (четы́реста пятьдеся́т шесть) 705 — ѱ҃є (седмьсо́т пять) 909 — ц҃ѳ (девятьсо́т де́вять) |

| 1000 —

1 000000000 |

1000 — ≠ а҃ (ты́сяща)

2000 — ≠ в҃ (две ты́сящи) 3000 — ≠ г҃ (три ты́сящи) 10000 — ≠ і҃, (де́сять ты́сящ, тма) 40000 — ≠ м҃ (четы́редесять ты́сящ) 100000 — ≠ р҃, (легео́н, несве́дь) 900000 — ≠ ц҃ (девятьсо́т ты́сящ) 1 000000 — ≠≠ р҃, ≠≠ а҃, (лео́др) 10 000000 — (вран) 100 000000 — (коло́да) 1000 000000 — (тма тем) |

1000 + 900 + 90

+ 9 = 1999 ≠ а҃ + ц҃ + ч҃ + ѳ҃ = ≠ацч҃ѳ (еди́на ты́сяща девятьсо́т девя- но́сто де́вять) |

2345 — ≠втм҃ є (две ты́сящи три́ста четы́редесять пять) 10345 — ≠ітм҃ є четы́редесять пять) |

Составные цифры записываются в порядке называния чисел:двана́десять = в҃і, пятьдеся́т шесть = н҃ѕ

При образовании чисел с нулевым значением 0 в цифре опускается:104 = р҃д

В составных числах знак титла всегда ставится над второй цифрой от конца: ≠в҃і, сл҃в, врм҃е

Перевод летоисчисления от Сотворения мира на современное летоисчисление (от Рождества Христова):

год от Сотворения мира — 5508 = ?

≠ѕф҃ѕ — 5508 = цч҃и

Дополнение 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Единицы | а҃ | в҃ | г҃ | д҃ | є҃ | ѕ҃ | з҃ | и҃ | ѳ҃ |

| Десятки | і҃ | к҃ | л҃ | м҃ | н҃ | ѯ҃ | ѻ҃ | п҃ | ч҃ |

| Сотни | р҃ | с҃ | т҃ | у҃ | ф҃ | х҃ | ѱ҃ | ѡ҃, ѿ҃ | ц҃ |

Дополнение 6.

Надстрочные знаки

| знак | названия | особенности употребления | |

|---|---|---|---|

| Ударения: | ́ | оксия

(острое ударение) |

1. ставится над ударным гласным в начале и середине слова: сотвори́ти

2. ставится над ударным гласным в конце слова, если после него стоит другое слово, не имеющее собственного ударения (бо, ли, же, мѧ, ми, тѧ, ти, сѧ, си, ны): бж҃е, бж҃е, мо́й вонми́ ми |

| ̀ | вария

(тупое ударение) |

ставится в слове, оканчивающемся на ударный гласный: молѝ тебѣ̀

(искл. см. выше) |

|

| ̑ | камора

(облеченное ударение) |

помогает отличить формы мн. и дв. числа от форм ед. числа:

ца́рь (ед.И.) — ца̑рь (мн.Р.) царѧ́ (ед.Р.) — царѧ̑ (дв.И или Р.) |

|

| Придыхание: | ҆ | звательцо

(простое придыхание) |

ставится над гласным, стоящим в начале слова: а҆ллилꙋ́їа

(звука не имеет, т.к. заимствован из греч. языка, где подобные знаки не имели произношения) |

| Придыхание + ударение | ҆́ | исо | ставится в словах, начинающихся с ударного гласного: ѻ҆́н, а҆́зъ |

| ҆̀ | апостроф | ставится в словах, состоящих из одного гласного звука:

є҆̀(мест. его — ср.В.), ю҆̀(мест. её — ж.В.) |

|

| Титло (сокращение) | ҃ | простое титло | употребляется для сокращения слов, обозначающих священные понятия.

Ср.: бг҃ъ (Бог) — бо́гъ (идол); а҆́гг҃лъ (ангел, читается [ангел]) — а҆́ггелъ (падший ангел, читается [аггел]) |

| буквенные титла | |||

| ⷣ | добро-титло | бцⷣа (Богородица) | |

| ⷢ҇ | глаголь-титло | єѵⷢ҇лїе (Евангелие) | |

| ⷪ҇ | он-титло | прⷪ҇ро́къ (пророк) | |

| ⷬ҇ | рцы-титло | имⷬ҇къ (имярек) | |

| ⷭ҇ | слово-титло | крⷭ҇тъ (крест) |

Иногда в славянских текстах можно встретить знак “кавы́ки”: ꙾ѻ҆на́гри꙾.“Кавыки” — это знак сноски. Внизу страницы помещается толкование непонятного слова: ꙾ди́кїе ѻ҆слы̀꙾

Слова под титлами

| а҆́гг҃лъ — ангел | єѵⷢ҇лїе — Евангелие | прⷭ҇нѡ — присно |

| а҆рха́гг҃лъ — архангел | имⷬ҇къ — имярек | прⷭ҇то́лъ — престол |

| а҆п҃лъ, аптⷭ҇олъ — апостол | і҆ерⷭ҇ли́мъ — Иерусалим | пррⷪ҇о́къ — пророк |

| бг҃ъ — Бог | і҆и҃ль — Израиль | ржⷭ҇тво̀ — Рождество |

| бж҃е — Боже | і҆и҃съ — Иисус | сп҃съ — Спас |

| бл҃гъ — благ | крⷭ҇тъ — крест | ст҃ъ — Свят |

| бл҃же́нъ — блажен | кн҃зь — князь | ст҃ль — святитель |

| бл҃гче́стїе — благочестие | лб҃вь — любовь | сщ҃е́нникъ — священник |

| бцⷣа — Богородица | мр҃і́а — Мария | срⷣце — сердце |

| вл҃ка, влⷣка — Владыка | мт҃рь — Матерь | сл҃ва — слава |

| влⷣчца — Владычица | мт҃и — Мати | сн҃ъ — Сын |

| влⷣчество — владычество | млⷭ҇ть — милость | стрⷭ҇ть — страсть |

| воскрⷭ҇нїе — воскресение | млⷭ҇рдїе — милосердие | трⷭ҇тъ — Трисвят |

| гдⷭ҇ь — Господь | млⷭ҇тынѧ — милостыня | трⷪ҇ца — Троица |

| гдⷭ҇ень — Господень | млⷣнецъ — Младенец | трⷪ҇ченъ — троичен |

| гдⷭ҇и́нъ — господин | мрⷣость — мудрость | оу҆чн҃и́къ — ученик |

| гдⷭ҇тво — господство | мч҃никъ — мученик | оу҆чт҃ель — Учитель |

| гдⷭ҇рь — государь | мцⷭ҇ъ — месяц | хрⷭ҇то́съ — Христос |

| гл҃ъ, гл҃го́лъ — глагол | нб҃о — небо | цр҃ь — Царь |

| дв҃а — Дева | нбⷭ҇ный — небесный | црⷭ҇тво — Царство |

| дв҃ство — девство | нн҃ѣ — ныне | цр҃ковь — Церковь |

| дв҃дъ — Давид | ѻ҆ц҃ъ — Отец | чтⷭ҇ь — честь |

| дн҃ь — день | ѻ҆́ч҃е — Отче | чтⷭ҇нѣ́йшаѧ — Честнейшая |

| дш҃а̀ — душа | првⷣнъ — праведен | чл҃къ, чл҃вѣ́къ — Человек |

| дх҃ъ — Дух | прⷣте́ча — Предтеча | чл҃вѣ́ческїй — человеческий |

| дх҃о́вный — духовный | премⷣрость — Премудрость | чтⷭ҇ъ — чист |

| є҆пⷭ҇копъ — епископ | прест҃а́ѧ — Пресвятая | ѡ҆чтⷭ҇ити — очистити |

| є҆пⷭ҇копство — епископство | прпⷣбенъ — преподобен | |

| є҆стⷭ҇во̀ — естество |

Знаки препинания

| знак | название | особенности употребления | примеры |

|---|---|---|---|

| , | запятая | = ‚ (соответствует современной запятой, т.е. употребляется для смыслового членения предложения и выделения его основных частей) |

Жи́въ гдⷭ҇ь, н҆ бл҃гослове́нъ бг҃ъ, и҆ да вознесе́тсѧ бг҃ъ сп҃се́нїѧ моегѡ̀. (Пс. 17, 47) |

| . | 1) точка простая | 1) = . (соответствует современной точке) |

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй мѧ̀. |

| 2) точка малая | 2) ≈ ; (следующее после малой точки предложение начинается со строчной буквы; в этом случае точка обычно обозначает конец предложения внутри библейского стиха) |

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. въ со́лнцѣ положѝ селе́нїе своѐ. (Пс. 18, 5) | |

| : | двоеточие | 1) = : (соответствует современному двоеточию) |

Но стра́хомъ зове́мъ въ полꙋ́нощи: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆си́ бж҃е. (3‑й тропарь полунощницы) |

| 2) = ; (употребляется в значении точки с запятой) |

На тѧ̀ гдⷭ҇и оу҆пова́хъ, да не постыжꙋ́сѧ во вѣ́къ: пра́вдою твое́ю и҆зба́ви мѧ, и҆ и҆зми́ мѧ. (Пс. 70, 1) | ||

| 3) = … (в значении современного многоточия) |

Слава: (= Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ) | ||

| ; | “вопросительная” | = ? (соответствует современному знаку вопроса) |

Что́ бо мѝ є҆́сть на нб҃си; и҆ ѿ тебѐ что̀ восхотѣ́хъ на землѝ; (Пс. 72, 25) |

| ! | “восклицательная” | = ! (соответствует современному восклицательному знаку) |

Ко́ль возлю́блєнна селє́нїѧ твоѧ̑ гдⷭ҇и си́лъ! (Пс.83:1) |

Глагол

Наклонения

1. Условное (сослагательное) наклонение

Обозначает действия, желаемые или возможные при определенных условиях.

| Образование: | действительное причастие | вспомогательный глагол |

| прошедшего времени с | + бы́ти | |

| с суффиксом |

в аористе | |

| (вы́) зна́ли бы́сте |

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | не́слъ бы́хъ | неслѝ бы́хомъ | несла̑ бы́хова |

| 2 лицо | не́слъ бы́ | неслѝ бы́сте | несла̑ бы́ста |

| 3 лицо | не́слъ бы́ | неслѝ бы́ша | несла̑ бы́ста |

Примечание 1: Для форм 2‑го и 3‑го л. ед. ч. вспомогательный глагол бы́ти не имеет звуковой добавки -сть:

| (ѻ҆но̀) бы́сть (изьявительное наклонение, аорист) = (оно) было |

| (ѻ҆но̀) спасло̀ бы̀ (условное наклонение) = (оно) спасло бы |

Примечание 2: Формы 2‑го лица ед. числа иногда образуются с добавлением глагола-связки настоящего времени є҆сѝ:

| Ѧ҆́ще бы вѣ́дала є҆сѝ да́ръ бж҃їй… ты̀ бы проси́ла ᲂу негѡ̀ и҆ да́лъ бы тѝ во́дꙋ жи́вꙋ. = Если бы ты знала дар Божий, то ты бы просила у Него, и (Он) дал бы тебе. (Ин.4.10) |

| Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆си́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ ᲂу҆́бо. = Ибо если бы (Ты) пожелал жертвы, то (я) дал бы Тебе. (Пс.50.18) |

Примечание 3: Признаком условного наклонения является слово а҆́ще (если) в сочетании с глаголом бы́ти в аористе:

Однако слово а҆́ще употребляется не только в условном наклонении:

А҆́ще не гⷭ҇дь сози́ждетъ гра́дъ, всꙋ́е трꙋди́шасѧ зи́ждꙋщїи. = Если не Господь созидает город, зря трудились строители.

2. Повелительное наклонение

По значению мало отличается от русского, обозначая просьбу, мольбу, приказ. Употребляется прежде всего во 2‑м лице.*

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | — | — | — |

| 2 лицо | несѝ, просѝ | неси́те, проси́те | неси́та, проси́та |

| 3 лицо** | — | — | — |

* В древнецерковнославянском языке были формы для 3‑го лица (сейчас они утрачены, кроме глагола бы́ти

в форме 1‑го л., ед. ч. — бꙋ́ди).

** Для форм 1‑го и 3‑го лицы обычно употребляются так называемое желательное наклонение, которое образуется по схеме:

| частица да + или | глагол несовершенного вида в настоящем времени = да бꙋ́детѣ |

| глагол совершенного вида в простом будущем времени = да бꙋ́детѣ |

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | да поми́лꙋю | да поми́лꙋемъ | да поми́лꙋева |

| 2 лицо | да поми́лꙋеши | да поми́лꙋете | да поми́лꙋета |

| 3 лицо | да поми́лꙋетъ | да поми́лꙋютъ | да поми́лꙋета |

…да св҃ти́тсѧ и҆́мѧ твоѐ, да прїи́детъ ца́рствїе твоѐ, да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀…

*** Часто конструкция да + глагол употребляется в придаточных предложениях цели.

3. Изъявительное наклонение

Основное повествовательное наклонение.

Именно оно обладает богатой системой времен, которую можно представить так:

| Настоящее время | (только для глаголов несовершенного вида) (что делати?) вѣ́дати |

| Будущее время | 1. простое (только для глаголов совершенного вида) (что сделаю?) повѣ́даю 2. сложное (только для глаголов несовершенного вида; требует вспомогательного слова) (что буду делати?) бꙋ́дꙋ вѣ́дати |

| Прошедшее время | 1. Простые: 1) Аорист (однократное, повествовательное прош. время) (что сделал?) повѣ́да 2) имперфект (многократное) 2) плюсквамперфект (давнопрошедшее время) |

Система времен в церковнославянском языке

| Настоящее время |

| (только для глаголов несовершенного вида) |

| (что делати?) зна́ти |

| Будущие времена |

| ↙ ↘ |

| простое (только для глаголов совершенного вида) (что сделаю?) позна́ю |

сложное (для глаголов несовершенного вида; требует вспомогательного слова) (что буду делати?) бꙋ́дꙋ зна́ти |

| аорист (однократное пр. вр.) (что сделал?) позна̀ |

имперфект (многократное пр. вр.) (что делал?) познава́ше |

перфект (очевидное пр. вр.) (что сделал?) позна́лъ є҆сѝ |

плюсквамперфект (препрошедшее вр.) (что делал?) позна́лъ бѣ̀ |

* Простые прошедшие времена

| Аорист | (повествовательное, однократное прош. вр.) обозначает единичное действие в прошлом, которое завершено, не повторяется и не соотносится с настоящим. Это наиболее часто употребляющееся прошедшее время. Образуется в основном от глаголов совершенного вида. А҆́зъ ре́хъ: гдⷭ҇и, поми́лꙋй мѧ̀. |

| Имперфект | (многократное прош. вр.) обозначает длительное или повторявшееся действие в прошлом. Образуется в основном от глаголов несовершенного вида. Менѐ жда́ша грѣ̑шницы погꙋби́ти мѧ̀. Вразѝ моѝ помышлѧ́хꙋ зла̑ѧ мнѣ̀. |

** Сложные (составные, аналитические) прошедшие времена

| Перфект | (очевидное, совершенное прош. вр.) обозначает действие в прошлом, результат которого очевиден в настоящем, показывает действие не как процесс, а констатирует сам факт действия: …ꙗ҆́кѡ сп҃са родила̀ є҆сѝ дш҃ъ на́шихъ. |

| Плюсквамперфект | (предпрошедшее, давнопрошедшее время) обозначает действие, предшествовавшее другому действию в прошлом. Прїѧ́лъ бѣ̀ гдⷭ҇ь распѧ́тїе и҆ сме́рть и҆ в̾ тре́тїй де́нь воскрⷭ҇лъ є҆́сть. |

Спряжение глагола бы́ти

Настоящее время:

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | є҆́смь | є҆смы̀ | є҆сва̀ |

| 2 лицо | є҆сѝ | є҆стѐ | є҆ста̀ |

| 3 лицо | є҆́сть | сꙋ́ть | є҆ста̀ |

Образование отрицательной формы настоящего времени глагола бы́ти:

не + є҆́сть = нѣ́сть:

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | нѣ́смь | нѣсмы̀ | нѣсва̀ |

| 2 лицо | нѣ́си | нѣстѐ | нѣста̀ |

| 3 лицо | нѣ́сть | нѣсꙋ́ть | нѣста̀ |

Будущее время:

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | бꙋ́дꙋ | бꙋ́демъ | бꙋ́дева |

| 2 лицо | бꙋ́деши | бꙋ́дете | бꙋ́дета |

| 3 лицо | бꙋ́детъ | бꙋ́дꙋтъ | бꙋ́дета |

Прошедшее время:

1) аорист

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | бы́хъ | бы́хомъ | бы́хова |

| 2 лицо | бы́(сть)* | бы́сте | бы́ста |

| 3 лицо | бы́(сть)* | бы́ша | бы́ста |

2) имперфект

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | бѧ́хъ | бѧ́хомъ | бѧ́хова |

| 2 лицо | бѧ́ше | бѧ́сте | бѧ́ста |

| 3 лицо | бѧ́ше | бѧ́хꙋ | бѧ́ста |

особая (средняя) форма от имперфекта

| ед. число | мн. число | дв. число | |

| 1 лицо | бѣ́хъ | бѣ́хомъ | бѣ́хова |

| 2 лицо | бѣ̀ | бѣ́сте | бѣ́ста |

| 3 лицо | бѣ̀ | бѣ́ша/бѣ́хꙋ | бѣ́ста |

* В формах аориста 2 и 3 лица -сть является звуковой добавкой и может отсутствовать: бы́сть = бы̀

Спряжение глаголов в церковнославянском языке

| I. Настоящее время |

| (только для глаголов несовершенного вида) |

| Таблица № 1. Спряжение глаголов нес-тѝ (1 спр.) и носи́-ти (2 спр.) |

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 спр. | 1 лицо | нес-ꙋ̀ | нес-е́мъ | нес-е́ва |

| 2 лицо | нес-е́ши | нес-е́те | нес-е́та | |

| 3 лицо | нес-е́тъ | нес-ꙋ́тъ | нес-е́та | |

| 1 спр. | 1 лицо | нош-ꙋ̀ | но́с-имъ | но́с-ива |

| 2 лицо | но́с-иши | но́с-ите | но́с-ита | |

| 3 лицо | но́с-итъ | но́с-ѧтъ | но́с-ита |

Таблица № 2. Спряжение глаголов бы́ти, да́ти, ꙗ́сти, вѣ́дѣти, и҆́мати/и҆мѣ́ти

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| бы́ти | 1 лицо | є҆́смь | є҆смы̀ | є҆сва̀ |

| 2 лицо | є҆сѝ | є҆стѐ | є҆ста̀ | |

| 3 лицо | є҆́сть | сꙋ́ть | є҆ста̀ | |

| да́ти | 1 лицо | да́мъ | да́мы | да́ва |

| 2 лицо | да́си | да́сте | да́ста | |

| 3 лицо | да́стъ | дадꙋ́тъ и дадѧ́тъ | да́ста | |

| ꙗ́сти | 1 лицо | ꙗ҆́мъ | ꙗ҆́мы | ꙗ҆́ва |

| 2 лицо | ꙗ҆́си | ꙗ҆́сте | ꙗ҆́ста | |

| 3 лицо | ꙗ҆́стъ | ꙗ҆дѧ́тъ | ꙗ҆́ста | |

| вѣ́дѣти | 1 лицо | вѣ́мъ | вѣ́мы | вѣ́ва |

| 2 лицо | вѣ́си | вѣ́сте | вѣ́ста | |

| 3 лицо | вѣ́сть | вѣ́дѧтъ | вѣ́ста | |

| и҆́мати/и҆мѣ́ти | 1 лицо | и҆́мамъ | и҆́мамы | и҆́мава |

| 2 лицо | и҆́маши | и҆́мате | и҆́мата | |

| 3 лицо | и҆́мать | и҆́мꙋтъ | и҆́мата |

II. Будущее время

| 1. Простое будущее |

| (только для глаголов совершенного вида) |

| = соврем. рус. настоящее время от глаголов соверш. вида |

| (что сделаю?) понесꙋ̀ | (что сделаю?) понесу |

Таблица № 3. Спряжение глагола нестѝ (1 спр.) в простом будущем времени

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 лицо | понес-ꙋ̀ | понес-е́мъ | понес-е́ва | |

| 2 лицо | понес-е́ши | понес-е́те | понес-е́та | |

| 3 лицо | понес-е́тъ | понес-ꙋ́тъ | понес-е́та |

| 2. Сложное будущее | |

| (только для глаголов несовершенного вида) | |

| Образование: неопределенная форма глагола несов. вида (что делати?) | |

| нестѝи҆́мати (долженствование)

хотѣ́ти (желательность) |

в формах настоящего времени |

| нача́ти (начинательность)

бы́ти (нейтральное) |

в формах простого будущего времени |

| и҆́маши нестѝ (ты будешь нести обязательно) | |

| хо́щетъ сꙋди́ти (он будет судить по своей воле) | |

| начнꙋ̀ спаса́тисѧ (я начну спасаться) | |

| бꙋ́дева вѣ́дати (мы вдвоем будем знать) |

Таблица № 4. Спряжение глаголов нести́/носѝти в сложном будущем времени со значением желательности

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 лицо | хощꙋ̀ нести́/носѝти |

хо́щемъ нести́/носѝти |

хо́щева нести́/носѝти |

|

| 2 лицо | хо́щеши нести́/носѝти |

хо́щете нести́/носѝти |

хо́щета нести́/носѝти |

|

| 3 лицо | хо́щетъ нести́/носѝти |

хо́щꙋтъ нести́/носѝти |

хо́щета нести́/носѝти |

III. Прошедшее время

1. Аорист (однократное, повествовательное)

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 спр. (с основой | 1 лицо | принес-о́хъ | принесо́-хомъ | принес-о́хова |

| на согласный) | 2 лицо | принес-ѐ | принес-о́сте | принес-о́ста |

| принес-тѝ | 3 лицо | принес-ѐ | принес-о́ша | принес-о́ста |

| 2 спр. (с основой | 1 лицо | проглаго́ла-хъ | проглаго́ла-хомъ | проглаго́ла-хова |

| на гласный) | 2 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-сте | проглаго́ла-ста |

| проглаго́ла-ти | 3 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-ша | проглаго́ла-ста |

2. Имперфект (многократное)

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 тип (с основой | 1 лицо | глаго́ла-хъ | глаго́ла-хомъ | глаго́ла-хова |

| на -а, ‑ѧ): | 2 лицо | глаго́ла-ше | глаго́ла-сте | глаго́ла-ста |

| глаго́ла-тѝ | 3 лицо | глаго́ла-ше | глаго́ла-хꙋ | глаго́ла-ста |

| 2 тип (с основой на согл.): н҆́д-тѝ или |

1 лицо | и҆д-ѧ́хъ/ хот-ѧ́хъ |

и҆д-ѧ́хомъ/ хот-ѧ́хомъ |

и҆д-ѧ́хова/ хот-ѧ́хова |

| на -ѣ: ‚хотѣ́-тѝ (ѣ отбрасывается)* |

2 лицо | и҆д-ѧ́ше/ хот-ѧ́ше |

и҆д-ѧ́сте/ хот-ѧ́сте |

и҆д-ѧ́ста/ хот-ѧ́ста |

| 3 лицо | и҆д-ѧ́ше/ хот-ѧ́шехъ |

и҆д-ѧ́хꙋ/ хот-ѧ́хꙋ |

и҆д-ѧ́ста/ хот-ѧ́ста |

|

| 3 тип (с основой | 1 лицо | прош-а́хъ | прош-а́хомъ | прош-а́хова |

| на -и): проси́-тѝ | 2 лицо | прош-а́ше | прош-а́сте | прош-а́ста |

| (и отбрасывается, а последний согласный сильно изменяется)** |

3 лицо | прош-а́ше | прош-а́хꙋ | прош-а́ста |

| Примечания к таблице № 6: |

| * ко 2‑му типу. После шипящих ш, щ, ж, ч буква ѧ заменяется на -а: вѣщ‑а́-хъ. |

| * к 3‑му типу. Изменения последних согласных основы: з ➙ ж, д ➙ жд, с ➙ ш, с(ст) ➙ щ. |

| (Напр., вози́ти ➙ вожа́хъ, води́ти ➙ вожда́хъ, носи́ти ➙ ноша́ше, ходи́ти ➙ хожда́хъ). |

3. Перфект (очевидное, совершенное)

| основа смыслового + глаголаили числа |

+ бы́ти (в настоящем времени) |

Таблица № 7. Спряжение глагола крести́ти в перфекте

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 спр. (с основой | 1 лицо | принес-о́хъ | принесо́-хомъ | принес-о́хова |

| на согласный) | 2 лицо | принес-ѐ | принес-о́сте | принес-о́ста |

| принес-тѝ | 3 лицо | принес-ѐ | принес-о́ша | принес-о́ста |

| 2 спр. (с основой | 1 лицо | проглаго́ла-хъ | проглаго́ла-хомъ | проглаго́ла-хова |

| на гласный) | 2 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-сте | проглаго́ла-ста |

| проглаго́ла-ти | 3 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-ша | проглаго́ла-ста |

4. Плюсквамперфект (предпрошедшее, давнопрошедшее)

| основа смыслового + глаголаили числа |

+ бы́ти (в имперфекте или в особой форме имперфекта)* |

Таблица № 8. Спряжение глагола заповѣ́дати в плюсквамперфекте

| ед. число | мн. число | дв. число | ||

| 1 спр. (с основой | 1 лицо | принес-о́хъ | принесо́-хомъ | принес-о́хова |

| на согласный) | 2 лицо | принес-ѐ | принес-о́сте | принес-о́ста |

| принес-тѝ | 3 лицо | принес-ѐ | принес-о́ша | принес-о́ста |

| 2 спр. (с основой | 1 лицо | проглаго́ла-хъ | проглаго́ла-хомъ | проглаго́ла-хова |

| на гласный) | 2 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-сте | проглаго́ла-ста |

| проглаго́ла-ти | 3 лицо | проглаго́ла | проглаго́ла-ша | проглаго́ла-ста |

Причастие

Местоимение

Личные местоимения и склонения местоимений

Неизменяемые части речи

Синтаксис

Памятка по переводу церковнославянских текстов

Самостоятельная работа

Основные языковые понятия

Продолжаем публикацию отрывков из пособия доктора филологических наук, профессора Сретенской духовной семинарии Л.И. Маршевой «Орфография церковнославянского языка», выпущенного издательством Сретенского монастыря.

Части 1 и 2

1. В кириллическом алфавите есть буквы, обозначающие звуки, невозможные в разговорных славянских языках IX столетия (см. буквы ферт – , фита –

). В данном случае имеются в виду

– кси и

– пси, с помощью которых передаются звукосочетания [кс] и [пс] соответственно.Они встречаются только в иноязычных словах, а также выполняют функции буквоцифр (

– 60,

– 700):

.

2. В словах, заимствованных из греческого языка, буква перед буквами

и

произносится как звук [н]. Таким образом, главное правило церковнославянского чтения «читай так, как написано» дает сбой:

[Лонгин],

[синклит],

– «ангел Господень» [ангел].

Только два слова являются здесь исключениями и произносятся так, как написаны: – «злой дух, бес» – читается как [аггел] и всегда пишется полностью;

– [Аггей].

3. Есть и еще одно несоответствие орфограммы и звука, которое также связано с иноязычными словами.

Зачастую в них буква может произноситься как [йа] после букв

(Р., В.п.),

.

4. В отличие от перечисленных, следующие случаи сопряжены с необходимостью графического расподобления одинаково звучащих форм:

1)буквосочетания произносятся одинаково с

– как [ша], [жа]:

(ед.ч. И.п. ж.р.) –

(мн.ч. И., В.п. ж.р.; мн.ч. В.п. м.р.);

2) буквосочетания произносятся одинаково с

– как [шы], [жы]:

(ед.ч. Т.п. м. и ср.р.) –

(мн.ч. Д.п. всех родов);

3)буквосочетания произносятся одинаково с

– как [ш:’и], [чи]:

(ед.ч. Р.п. ж.р.) –

(мн.ч. И., В.п. ж.р.; мн.ч. В.п. м.р.).

5.Все слова церковнославянского языка должны заканчиваться гласной буквой. Буквы считаются гласными:

. Отсюда следует, что церковнославянские слова, на конце которых в современном русском языке произносится твердый согласный звук, в церковнославянском языке обязательно заканчиваются буквой ер –

.

6. Согласно одному из основных правил церковнославянской орфографии, на письме должны отличаться одинаково звучащие формы двойственного, множественного и единственного числа.

Возможности дифференциации следующие:

– замена буквы есть узкий – на есть широкий –

;

– замена буквы он узкий – на омегу –

;

– замена острого, тупого ударений на облеченное;

– замена букв и восьмиричный, и десятиричный – на еры –

;

– замена буквы аз –на юс малый –

.

7.Надо особо отметить следующее: такая дифференцирующая замена производится в слове только один раз. Если вариантов замены несколько, то предпочтение отдается букве, причем либо ударной (если есть такая возможность), либо той, которая стоит ближе к концу (если такой возможности нет): (ед.ч. Р.п.) –

(мн.ч. И., В.п.).

При этом буквы, входящие в префиксы (приставки), в расподоблении одинаково звучащих форм не участвуют: (ед.ч. Р., П.п.) –

(дв.ч. И.-В.п.-Зв.ф.).

8. Московская традиция издания книг на церковнославянском языке кодифицирует прописную букву только в начале предложения (после обычной точки). Все слова внутри предложения, в том числе имена Божии, пишутся со строчной буквы:

Лариса Маршева,

доктор филологических наук, профессор,

преподаватель церковнославянского языка и стилистики русского языка

5 марта 2010 г.

Слово «церковный» в названии языка свидетельствует о его специальном предназначении: употреблении в церковном богослужении и в иных случаях, где используются церковные тексты. Слово «славянский» указывает на его национально-территориальную основу. На церковнославянском языке ведутся богослужения в русских, украинских, белорусских, македонских, сербских и болгарских православных Церквях.

В основе древнего славянского языка лежит болгаро-македонский диалект, распространåнный в Фессалониках (ныне Салоники, Греция), откуда были родом святые Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки. В то время языковые различия между славянскими народами были гораздо меньшими, нежели теперь, и потому древнецерковнославянский язык приобрёл общеславянское значение. Но поскольку у каждого диалекта были особенности произношения и изменения слов, то невольно эти особенности вносились при переписывании священных текстов. Это привело к тому, что языки богослужения славянских стран стали несколько различаться.

Аз (соответствие в русской азбуке: а)

Буки (соответствие в русской азбуке: б)

Веди (соответствие в русской азбуке: в)

Глаголь (соответствие в русской азбуке: г)

Добро (соответствие в русской азбуке: д)

Есть (соответствие в русской азбуке: е)

Живете (соответствие в русской азбуке: ж)

Зело (соответствие в русской азбуке: з)

Земля (соответствие в русской азбуке: з)

Иже (соответствие в русской азбуке: и)

И (соответствие в русской азбуке: и)

Како (соответствие в русской азбуке: к)

Люди (соответствие в русской азбуке: л)

Мыслете (соответствие в русской азбуке: м)

Наш (соответствие в русской азбуке: н)

Он (соответствие в русской азбуке: о)

Покой (соответствие в русской азбуке: п)

Рцы (соответствие в русской азбуке: р)

Слово (соответствие в русской азбуке: с)

Твердо

Ук, оник (соответствие в русской азбуке: у)

Ферт (соответствие в русской азбуке: ф)

Хер (соответствие в русской азбуке: х)

От (соответствие в русской азбуке: от)

Омега (соответствие в русской азбуке: о)

Омега торжественная (соответствие в русской азбуке: о)

Цы (соответствие в русской азбуке: ц)

Червь (соответствие в русской азбуке: ч)

Ша (соответствие в русской азбуке: ш)

Ща (соответствие в русской азбуке: щ)

ер (соответствие в русской азбуке: ъ),

еры (соответствие в русской азбуке: ы),

ерь (соответствие в русской азбуке: ь),

ять (соответствие в русской азбуке: е)

Ю (соответствие в русской азбуке: ю)

Я (соответствие в русской азбуке: я)

Юс малый (соответствие в русской азбуке: я)

Кси (соответствие в русской азбуке: кс)

Пси (соответствие в русской азбуке: пс)

Фита (соответствие в русской азбуке: ф)

Ижица (соответствие в русской азбуке: и, в)

Материал создан: 28.12.2015

- Главная страница/

- Методики/

- Церковнославянский язык/

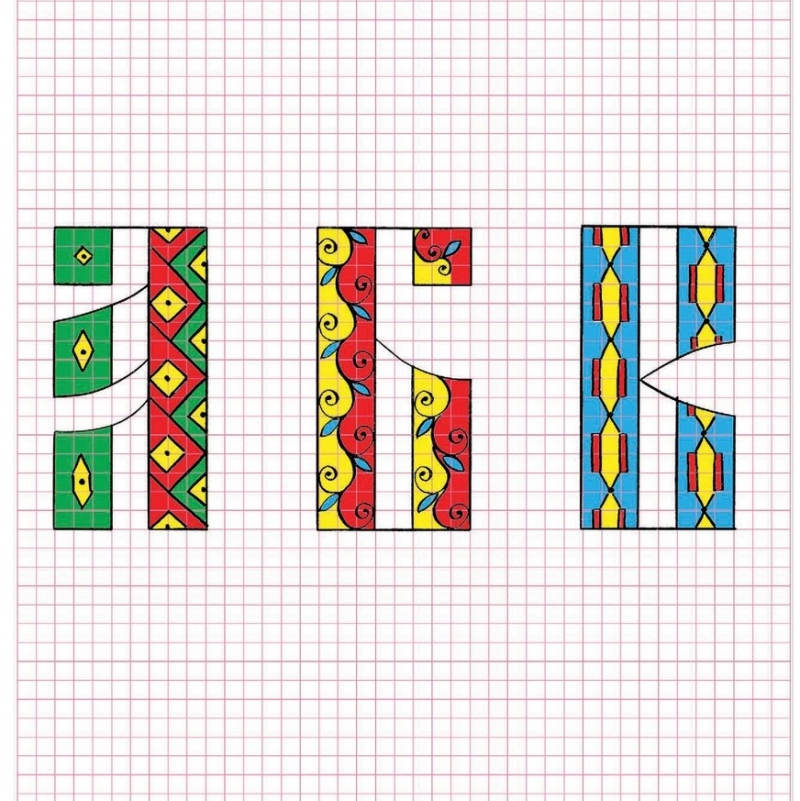

- Церковнославянские прописи и уроки орнамента

Церковнославянские прописи

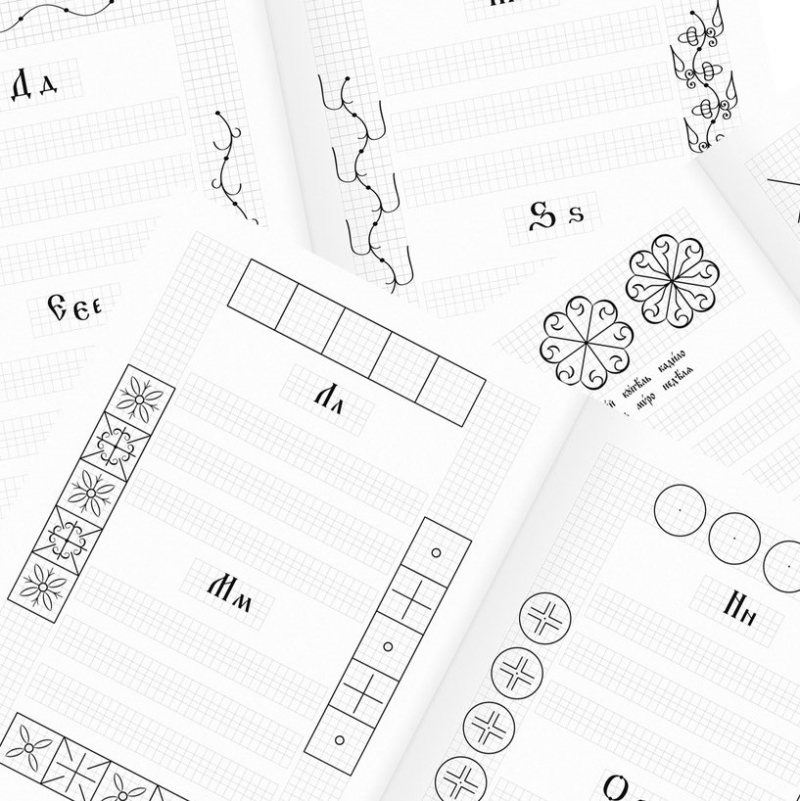

В данном видеоролике представлены принципы построения прописей и методика работы по ним.

В своих запасниках мы обнаружили «Церковнославянские прописи и уроки орнамента», выпущенные ещё в 2003 году. Это были пробы пера, которые затем воплотились в серию прописей, размещённых на нашем сайте. А из прописей той давности для работы на клетчатой поверхности детям весьма бы пригодился блок с буквицами и образцами их оформления.

Мы предвидим, что многие из вас приобретут «Церковнославянские прописи и уроки орнамента» в качестве образца, и поэтому предлагаем вам pdf-документ с графической сеткой для письма церковнославянских букв и текстов.

| Новоцерковнославянский язык русского извода | |

|---|---|

| Самоназвание: | славе́нскій ꙗзы́къ |

| Страны: | |

| Регионы: | Восточная Европа |

| Статус: | язык богослужения (преимущественно православного) |

| Классификация | |

| Категория: | Языки Евразии |

Индоевропейская семья

|

|

| Письменность: | кириллица, латиница (у униатов), глаголица |

| Языковые коды | |

| ГОСТ 7.75–97: | цер, 777 |

| ISO 639-1: | cu (коды ISO общие со старославянским языком) |

| ISO 639-2: | chu |

| ISO 639-3: | chu |

| См. также: Проект:Лингвистика |

Церковнославя́нский язы́к:

- в широком смысле — язык славянского богослужения, созданный св. первоучителями Кириллом и Мефодием, во всех его исторических и региональных формах (изводах), среди которых наиболее известны древнейшая, обычно называемая старославянским языком, и наиболее распространённая из ныне употребляемых — современный («синодальный») церковнославянский язык русского извода. На Руси он именовался также болгарским языком;

- в узком смысле — то же, что новейший («синодальный») церковнославянский язык русского извода, используемый как литургический язык Русской Православной Церковью и некоторыми другими религиозными объединениями.

Содержание

- 1 История

- 2 Распространение на славянских землях

- 3 Особенности фонетики

- 4 Письменность и правописание

- 4.1 Типографика

- 4.2 Суррогатные варианты письменности

- 5 Произношение

- 6 Наиболее значительные тексты

- 7 Справочная литература

- 7.1 Словари

- 7.2 Грамматики

- 8 См. также

- 9 Ссылки

История

Ни одна из форм церковнославянского языка не тождественна с древнерусским языком (сведения о котором чрезвычайно отрывочны, ввиду малочисленности письменных памятников), хотя на Руси использовались оба и, естественно, они не могли не влиять друг на друга.

До XVIII века церковнославянский язык использовался как общелитературный, однако никогда не был разговорным (на нём мог общаться только узкий круг образованных людей).

Развитие собственно русского литературного языка в течение XVIII века, в ходе которого в нём были упорядочены элементы разговорного, делового и высокого стиля, привело к тому, что русский язык стал пригоден к выражению всё более широкого круга понятий, в то время как сфера употребления церковнославянского языка постепенно сузилась, так что сейчас церковнославянский используется только в церкви.

Распространение на славянских землях

Церковнославянский язык (в различных вариантах) широко использовался и в других православных странах: Болгарии, Сербии, Румынии. В настоящее время он там также вытеснен национальными языками (но может сохраняться в литургии). Литературные языки славян, в разной мере сочетавшие церковнославянские и национальные элементы, известны под названиями «славянорусский», «славяносербский» и т. п.; они употреблялись преимущественно до начала XIX века.

Новоцерковнославянский язык русского извода оформился в середине XVII века, в ходе книжной справы времён патриарха Никона. Он является продолжением церковнославянского языка старого московского извода (сохраняющегося в книжной традиции старообрядчества), но помноженного на западнорусские грамматико-орфографические учения, в ряду которых особенно важен труд «Ґрамма́тїки славе́нския пра́вилное сѵ́нтаґма» Мелетия Смотрицкого (первое издание — Евье, 1619; множество переизданий XVII и XVIII века в разных странах и переводов).

Сегодня кроме Русской Православной Церкви церковнославянский язык — основной богослужебный язык славяно-византийского обряда Российской Греко-Католической Церкви, употребляется наряду с украинским в УГКЦ, с белорусским — в БГКЦ. До реформ 1960-70-х гг. наряду с латинским употреблялся в некоторых местах в Латинской Церкви (См. Глаголический обряд), где сохранялась в рукописных, а затем и печатных книгах глаголица.

Особенности фонетики

Церковнославянский язык по своему происхождению — южнославянский, а потому фонетические процессы, отразившиеся в нём, часто не совпадают с русскими. Поэтому многочисленные заимствования церковнославянских слов породили в русском языке своеобразное явление — фонетически выраженную стилевую разницу в парах слов одного и того же корня, например: золото/злато, город/град, рожать/рождать (первое слово каждой пары русское, второе заимствовано из церковнославянского). В образовавшихся таким образом синонимических парах церковнославянское заимствование обычно относится к более «высокому» стилю. В ряде случаев русский и церковнославянский варианты одного и того же слова разошлись (полностью или частично) в семантике и уже не являются синонимами: горячий/горящий, ровный/равный, сбор/собор, порох/прах, совершённый/совершенный, падёж/падеж.

Письменность и правописание

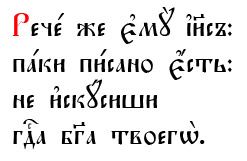

Пример церковнославянского печатного текста

На письме церковнославянский язык использует кириллицу. Церковнославянская азбука содержит около 40 букв, некоторые из которых представлены более чем одним вариантом написания (неопределённость с числом букв связана с неоднозначностью границы между разными буквами и разными вариантами одной буквы). Используются многочисленные надстрочные знаки (три вида ударения, придыхание, три сочетания придыхания с ударениями, ерок, кендема, краткая, простое титло, разнообразные буквенные титла). Знаки препинания несколько отличны от русских: так, вместо вопросительного знака используется точка с запятой, а вместо той — двоеточие. Различаются прописные и строчные буквы, употребление которых может быть либо аналогичным русскому, либо следовать древней системе, в которой с большой буквы писалось преимущественно только первое слово абзаца.

Грамматика и орфография церковнославянского языка довольно строги и единообразны, хотя в ряде случаев возможны варианты написания (число которых с середины XVII века неуклонно уменьшается). Российское библейское общество в 1810-х — 1820-х годах издало было несколько книг в чуть упрощённой орфографии (без «излишеств», вроде ударений в односложных словах), но этот эксперимент развития не получил; впрочем, Библия в таком «упрощённом» варианте стереотипно переиздавалась ещё почти полвека.

Всеобъемлющего свода правил, подобного существующим для русского языка («Правила» 1956 года, справочники Д. Э. Розенталя и т. п.), для церковнославянского нет. Практически единственным доступным справочником является краткая «Грамматика церковно-славянскаго языка» иеромонаха Алипия (Гамановича; ныне архиепископ Чикагский и Детройтский, РПЦЗ (Л.)), впервые изданная в 1964 году в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк. Нормативного орфографического словаря также пока нет (известный «Полный церковно-славянскій словарь» прот. Г. Дьяченко, впервые изданный в 1900 г., в орфографическом смысле очень слаб). Есть учебные словари (например, «Церковно-славянский словарь» протоиерея Свирелина).

Типографика

Церковнославянский текст традиционно печатается шрифтами одного и того же рисунка, восходящего к строгому русскому полууставу XVI века. Соответствия жирному и курсивному шрифтам нет. Для выделений используется набор вразрядку, набор одними прописными буквами, набор более мелким или более крупным шрифтом. В богослужебных книгах применяется печать в две краски: например, красным печатаются заголовки и указания для читающего, а чёрным — то, что надо произносить вслух.

В настоящее время церковнославянский язык полностью поддерживается компьютерным стандартом Юникод (начиная с версии 5.1).

Суррогатные варианты письменности

В настоящее время встречаются церковнославянские тексты (например, молитвословы), напечатанные нынешним гражданским шрифтом с использованием русской современной или дореволюционной орфографии, но с обязательным обозначением ударения во всех многосложных словах. Их появление связано с техническими трудностями церковнославянского набора и с тем, что сейчас мало кто умеет читать церковнославянский текст в стандартной записи.

У униатов, особенно среди закарпатских и пряшевских русинов, для записи церковнославянских текстов используется также латиница: при Австро-Венгрии по венгерской системе, а в позднейшее время — по словацкой системе.

Произношение

Произношение церковнославянского языка основано на русском, но с определёнными изменениями. В целом основной принцип здесь — «произносится так, как пишется», например:

- отсутствует редукция гласных в безударных слогах. Например, о и е в безударном положении читаются как [о] и [е] (как в северных окающих диалектах), в то время как в русском литературном произношении они превращаются в [а] и [и];

- буква е никогда не читается как ё (собственно, в церковнославянском письме буквы ё нет вообще), что отражено и в заимствованиях из церковнославянского в русский: небо/нёбо, одежда/одёжа, надежда/надёжный (первое слово каждой пары заимствовано из церковнославянского, второе — исконно русское);

- буква г читалась как звонкий фрикативный согласный [ɣ] (как в южнорусских диалектах), а не как смычный [ɡ] в русском литературном произношении; в позиции оглушения [ɣ] превращается в [x] (это повлияло на русское произношение слова Бог как Бох). В настоящее время в богослужении РПЦ принято произносить г как в современном русском языке.

- окончание прилагательных -аго произносится как пишется, в то время как в русском -ого произносится как -ово.

- «ша» и «шя» читаются одинаково как [ша],

- «ща» и «щя» — как [ща],

- «ши» и «шы» — как [шы],

- «щи» и «щы» — как [щи].

Иными словами, при сочетании шипящего с гласной произнесение твёрдого или мягкого согласного не зависит от последующей гласной.

- Если приставка оканчивается на твёрдый согласный, а корень начинается с «и», напр.: «ѾИМЕТЪ», то «и» читается как [ы] («отымет»).

Впрочем, церковнославянская письменность не вполне фонетична: так, после шипящих смена букв А/Я или И/Ы на произношение не влияет и служит лишь для того, чтобы избежать омонимии; использование мягкого знака между согласными (тма/тьма и т. п.) в ряде случаев факультативно (в русском произношении тут смягчение возможно, а сербские церковнославянские буквари пишут, что Ь тут ничего не обозначает и пишется только по традиции). Вообще, в церковнославянском произношении допускается более или менее сильный акцент местного языка (русского, украинского, болгарского, сербского и т. п.).

Наиболее значительные тексты

- Библия (Елисаветинская редакция 1751, 1756 годов и последующие издания);

- Минеи месячные;

- Минеи четии и отдельные Жития святых;

- Пролог;

- различные богослужебные книги, молитвенники, учительная литература и т. п.

Справочная литература

Словари

- Архимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. Том I (А — О). — София: Народна библиотека «св. св. Кирил и Методий», 2002. — ISBN 954—523-064-9. — 352 с.

- А. Гусев. Справочный церковно-славянский словарь. — Выходные данные оригинала неизвестны, репринт: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1992. — 128 с.

- Протоіерей Г. Дьяченко. Полный церковно-славянскій словарь. — М., 1900. — XL+1120+(8) с. [Существуют репринты, например, ISBN 5-87301-068-4.] (Интернет-версия.)

- Протоіерей Василій Михайловскій. Словарь церковно-славянскихъ словъ, не совсѣмъ понятныхъ въ священныхъ и богослужебныхъ книгахъ. — Спб.: Изданіе книжнаго магазина Ѳ. Я. Москвитина, типографія И. Генералова, 1911 (14-е изд.). — 96 с.

- Прота Сава Петковић. Речник црквенословенскога језика. — Сремски Карловци, 1935. — (2)+X+(2)+352 с [Существует репринт 1971 г., место печати не указано.]

Грамматики

- I҆еромона́хъ А҆лѵ́пїй (Гамано́вичъ). Грамматика церковно-славянскагѡ языка. — Jordanville (N. Y.): Holy Trinity monastery. Printing shop St. Iov of Pochaev, 1964. [Существуют репринты.] — 272 с.

- Архимандрит д-р Атанасий Бончев. Църковнославянска граматика и Речник на църковнославянския език. — София: Синодално издателство, 1952. — 236 с.

См. также

- Словарь терминов церковнославянской письменности. Оттуда по ссылкам можно перейти на статьи про отдельные буквы и знаки, где рассказано об их истории и употреблении в церковнославянском языке.

- День Кирилла и Мефодия

- Церковнославянизм

Ссылки

- Учебные пособия церковнославянского языка.

- Церковнославянский язык как поздний вариант старославянского

- Библиотека святоотеческой литературы (Крупнейшее в интернете собрание ц.-сл. текстов.)

- Богослужебные тексты (PDF).

- Библия на церковнославянском языке (PDF). (По «елизаветинскому» изданию 1900г.)

- Сообщество славянской типографики + рассылки ССТ.

- Разработка и использование церковнославянских компьютерных шрифтов.

- Методы компьютерного отображения церковнославянских текстов.

- Ксения Кончаревич (Белград). «Социолингвистические аспекты церковнославянского языка сегодня».

|

Славянские языки |

|

|---|---|

| праславянский язык † (праязык) | |

| Восточные |

вымершие и книжные: древненовгородский † • древнерусский † • западнорусский † современные: белорусский • русский • украинский |

| Западные | кашубский • лужицкие: (верхний • нижний) • полабский † • польский • силезский • словацкий • словинский † • чешский |

| Южные | старославянский † • церковнославянский • болгарский • македонский • сербохорватский: (боснийский • сербский • хорватский • черногорский) • словенский |

| Искусственные | словио • язычие † |

| Другие | литературные микроязыки | смешанные языки: балачка • суржик • трасянка | пиджины: руссенорск † • кяхтинский † |

| † — мёртвые, разделившиеся или изменившиеся языки. |

Wikimedia Foundation.

2010.

БУКВА «А»-«АЗ»

- Подробности

- Категория: Церковно-славянская азбука

- Опубликовано 27.09.2016

Начнем с буквы «Аз».

Подробнее…

Буква «Ять»

- Подробности

- Категория: Церковно-славянская азбука

- Опубликовано 21.09.2016

Подробнее…

Буква «Ж» — «Живите»

- Подробности

- Категория: Церковно-славянская азбука

- Опубликовано 28.08.2016

Подробнее…

Буква «Зело»

- Подробности

- Категория: Церковно-славянская азбука

- Опубликовано 14.07.2016

Подробнее…

Буква «З» — «Земля»

- Подробности

- Категория: Церковно-славянская азбука

- Опубликовано 24.06.2016

Подробнее…