Время чтения: 7 мин.

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

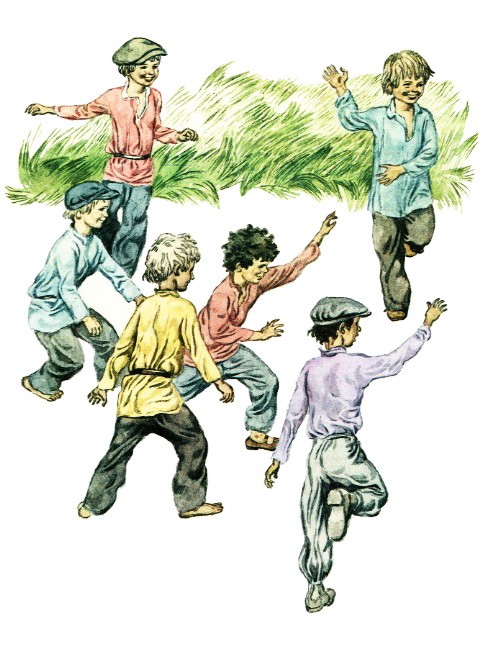

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

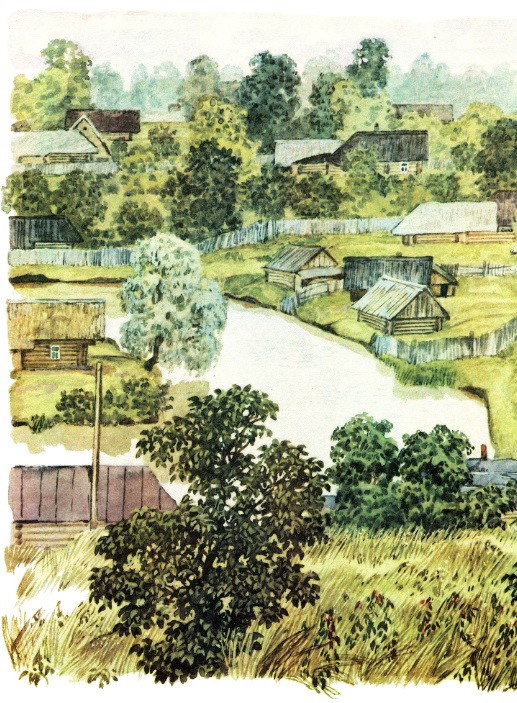

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

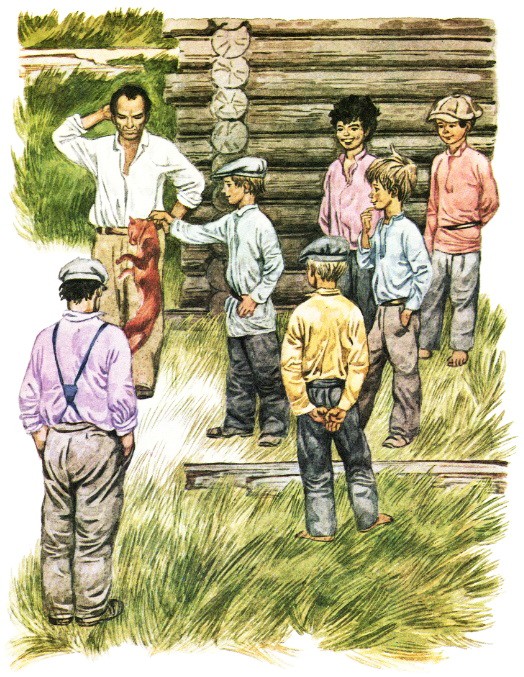

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье – кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! – сказал я.

— Не поможет, – сказал Ленька. – У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный “Горлачом”. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Рассказ про кота, который злостно воровал каждую ночь все подряд: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. С большим трудом его удалось поймать. Затем надо было придумать придумать, как отучить кота воровать.

Кот-ворюга читать

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом». Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

(Илл. Юдина В.)

❤️ 243

🔥 175

😁 179

😢 97

👎 84

🥱 90

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье – кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! – сказал я.

— Не поможет, – сказал Ленька. – У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный “Горлачом”. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Кот-ворюга — рассказ Паустовского, про кота, который наносил ущерб каждую ночь. Его долго не могли поймать. Помог поймать кота мальчик Ленька…

Рассказ на 7 минут Возраст 7-10 лет

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье – кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! – сказал я.

— Не поможет, – сказал Ленька. – У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный “Горлачом”. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

- Последний черт

- Золотой линь

- Кот-ворюга

- Подарок

- Прощание с летом

- Сивый мерин

- Жильцы старого дома

Последний черт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может – большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

– И‑и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

– За то меня так кличут, милок, – объяснил однажды дед, – что во мне всего десять про́центов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья – прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет – кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем: «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы. Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе – расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами – с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят:

– Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

– Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

– А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

– Ну, вроде птица, – сказал он нерешительно. – Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

– Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, – сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

– Тут что-то есть, – ответил я, – хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять про́центов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудовых дня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

– Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

– А он ест что-нибудь, черт? – спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

– Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, – говорил, сморкаясь, дед. – Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

– А он черный?

– Поглядишь – увидишь, – отвечал загадочно дед. – Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота – мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, – высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги: играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

– Ну, где же твой черт, Митрий? – спросил я.

– Тама, – дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. – Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, – погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

– Ты чего, дед? – спросил я.

– Доходишься с вами до погибели! – пробормотал дед. – Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

– Уэк! – кричал кто-то. – Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

– Уэк! Уэк!

– Спаси, Владычица Троеручица! – бормотал, запинаясь, дед. – Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

– Ну, – сказал дед, – действуйте как желаете. Я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

– Иди стреляй, – бормотал он сердито. – Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

– Уэк! – отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

– Что видно? – шепотом спросил Рувим.

– Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, – она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

– Пеликан! – крикнул Рувим.

– Уэк! – предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете: в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец, за приличное вознаграждение».

– Ну, – спросил я, – что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

– Дед сообщит в зверинец, – ответил Рувим. – И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

– Вот он, твой леший, – сказал Рувим. – Гляди!

– И‑и-и, милай… – Дед захихикал. – Да разве я что говорю! Ясное дело – не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами – только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

– Чего это он? – испугался дед. – Чумовой, что ли?

– Рыбы просит, – объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой: клянчить рыбу.

– Пошел, пошел! – ворчал на него дед. – Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк!» Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

– Порты у меня – первый сорт, – говорил он и оттягивал штанину. – Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

– Куда, соколики? – закричали и захохотали бабы. – Кто удит, у того ничего не будет!

– На Прорву подались, верьте мне, бабочки! – крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. – Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни ловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

– Ну что ж, на ушицу себе наловили – и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких – прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по рыболовным законам полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять про́центов».

– Ну, как рыбка? – спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. – Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

– Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась – шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

– Ишь стрекочет, – пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

– Сухомень! – вздохнул дед. – Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

– Лягва тоже не зря кричит, – объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. – Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва – кило в ней было весу, не меньше – сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», – а он говорит: «Черта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

– И ничего? – спросил я. – Есть можно?

– Скусная пища, – ответил дед, прищурился, подумал. – Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, милок, из лыка цельную тройку – пиджак, штаны и жилетку – для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего – мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в кряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, – ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

– Пить пора! Пить пора! Пить пора! – кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл – так клюет только очень крупная рыба…

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

– Топит, – сказал я. – Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

– Красоту-то какую понесли – глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

– Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять про́центов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

– Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хахоньки да хихоньки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

– Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот – бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье – кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

– Что же нам с ним делать?

– Выдрать! – сказал я.

– Не поможет, – сказал Ленька. – У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так – погостить у нас, послушать разговоры и почитать журналы «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

– Это вам, – сказал он и покраснел. – Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате, – она всю зиму будет зеленая.

– Зачем ты ее выкопал, чудак? – спросил Рувим.

– Вы же говорили, что вам жалко лета, – ответил Ваня. – Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, – проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоился, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

– Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, – сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березку. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду уже поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыпался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука: пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой: сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил – почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым светом и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

– Это закон, – сказал он. – Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей – и от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и оттого, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, оттого, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять про́центов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

– Ты, милок, – сказал он Рувиму, – поживи с мое, тогда и спорь. А то со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало – вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он, когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

– Может, – ответил Рувим.

– Может, может! – передразнил его дед. – А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба – она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

– Ну, это ты, дед, загнул, – сказал Рувим. – С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

– Ослаб? – спросил он язвительно. – Сдаешься? Ты со мной не заводись, – бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Прощание с летом

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись в старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал – ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре – портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно, может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик – маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было слышно, как посапывал во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну – за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

– Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

– Вот и умылась земля, – сказал он, – снеговой водой из серебряного корыта.

– Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? – спросил Рувим.

– А нешто не верно? – усмехнулся дед. – Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина, и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели нахохлившись на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины – это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере – оно называлось Лариным прудом – всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, но прозрачная, – вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой тонкий, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, лед зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

Сивый мерин

На закате колхозных лошадей гнали через брод и луга в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей – ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер – глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый старый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстанет ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

– Эх ты, безглазый! – сказал он. – Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве – она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

– Куда, дьявол! – в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнув, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер – задумался.

– Все-таки, – сказал Рувим, закуривая, – он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось – подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но‑о, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось – тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси‑и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда застегивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но‑о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил быстро телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, быстро уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам – покурить и побеседовать насчет клева.

– Вот вы, я гляжу, – сказал он, сплевывая, – ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода – и то будет нечем.

– Старик свое отработал, – сказал я.

– Известно, отработал, – согласился Петя. – Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

– Подождешь, – сказал Петя. – Работы с тебя никто не спрашивает – ты и молчи.

– А что он, болен, что ли? – спросил Рувим.

– Да нет, не болен, – ответил Петя, – а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза – ну, знаете, этот сухорукий – хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так… Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей – дома отдыха, а для него – что? Шиш! Так, значит, и выходит – всю жизнь запаривайся, а как пришла старость – так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, – ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него – и та кругом серая.

– Ну, и что же председатель? – спросил Рувим.

– Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство». – «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, – а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать… Но‑о, дьявол! – неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

– Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, – сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. – Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану – хотел обнюхать этого загадочного зверя.

«Ах, вот как!»

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как и у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком – и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой – в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, – петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону – должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и, сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица – она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни – о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в Средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, – на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые – разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал – должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей – не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз – шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали – стол в беседке или новую скворечню – и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля, – корабль уходит в море!

Прощай навек, мой теплый отчий дом…

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молотками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы

Ты возвратишься…

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там в пустых нетопленых комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец, – он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз – сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона – я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

Рассказ про кота, который злостно воровал каждую ночь все подряд: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. С большим трудом его удалось поймать. Затем надо было придумать придумать, как отучить кота воровать.

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.