Начальная форма слова

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 137.

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 137.

Чтобы словосочетания и предложения в русском языке были связанным и понятными, значимые слова в большинстве своем имеют разные грамматические формы, которые позволяют связывать их между собой. И у всех таких значимых слов есть “отправная точка” – начальная форма слова, причем у каждой части речи ее грамматические показатели свои. Поставить слово в такую форму – значит многое о нем узнать, например, как оно пишется или что обозначает.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Что такое начальная форма и как поставить в нее слово?

Чаще всего слово необходимо поставить в начальную форму для того, чтобы проще было найти его в словаре – орфографическом, толковом, этимологическом и т. п. Поскольку неизменяемые слова, в том числе служебные части речи, никак не изменяются, то у них нет и начальной формы, то есть у них одна форма.

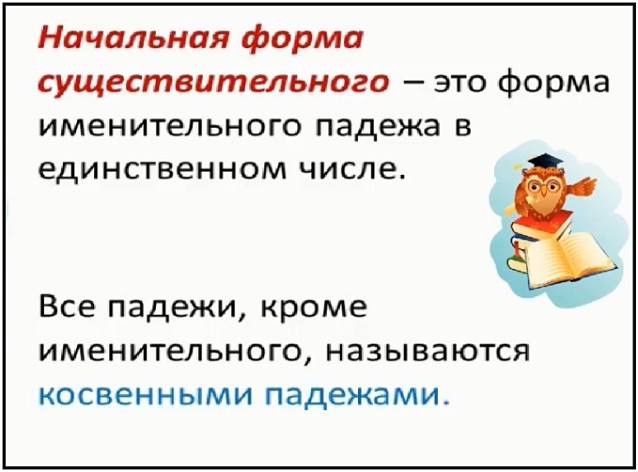

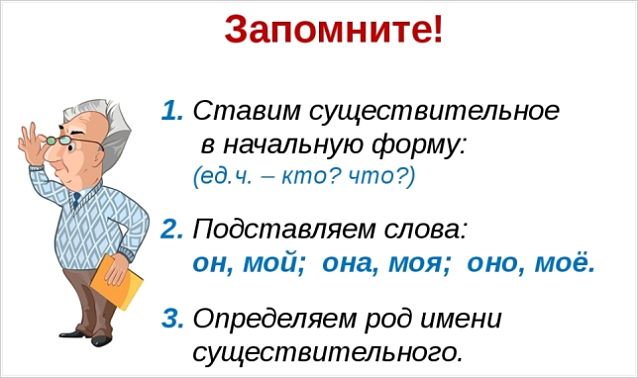

Так, для того, чтобы выяснить начальную форму существительного, нужно привести его к виду “единственное число, именительный падеж” (за исключением случаев, когда оно используется только во множественном).

У прилагательного к этим двум категориям добавляется еще и род – мужской.

У местоимений начальная форма зависит от того, к какой категории они относятся. Так, у личных она такая же, как у существительных, а у притяжательных показатели совпадают с показателями прилагательного.

Для числительных начальной формой является именительный падеж, а для тех, которые изменяются по родам и числам – соответствующие формы, то есть единственное число, мужской род.

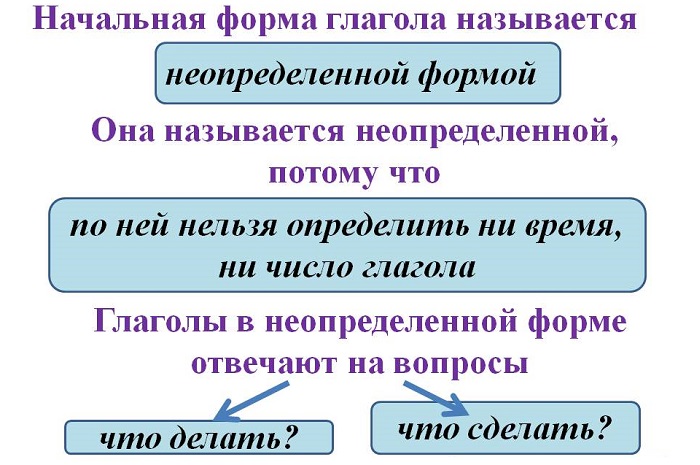

Начальная форма глагола

Также важно ответить на вопрос, что такое начальная форма глагола, то есть инфинитив. Это глагол в неопределенной форме, который отвечает на вопрос что делать?

или что сделать? Он лишен наклонения, рода, числа, времени и лица, то есть является, что называется, глаголом в чистом виде, который обладает максимально полной лексической информацией и при этом минималистичен с грамматической точки зрения.

Было проведено исследование, целью которого являлась частотность использования инфинитивов в тексте по сравнению с использованием глаголов вообще. И было выяснено, что хотя в деловой речи глаголы использовали меньше всего, среди них преобладала как раз неопределенная форма. В научном стиле, который носит отвлеченный характер, также часто используется инфинитив, а вот в художественном он не так популярен.

Что мы узнали?

Те слова в русском языке, которые могут принимать разные грамматические формы, то есть изменяемые, имеют и начальную форму. Она нужна для того, чтобы получить общую информацию о слове и найти его в словаре. У каждой части речи своя начальная форма, которая зависит от того, какие изменяющиеся грамматические признаки она имеет. Особый случай – это глагол. Его начальной формой является инфинитив, то есть максимально обезличенная глагольная форма, лишенная грамматических признаков. При этом именно среди глаголов чаще всего встречаются слова, начальная форма которых не инфинитив (неймётся, гнетёт и др.).

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Сергей Ефремов

5/5

Оценка статьи

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 137.

А какая ваша оценка?

Форма слова

- Начальная форма слова

- Как изменить форму слова

Формы слова — это варианты одного и того же слова. Например:

лес, в лесу, нет леса, идти лесом.

Начальная форма слова

Начальная форма имени существительного (название объекта) — это слово в именительном падеже и единственном числе (И. п., ед. ч.). Имя существительное в начальной форме отвечает на вопрос: кто? или что? Например:

(кто?) кошка, слон;

(что?) ручка, стол.

Начальная форма имени прилагательного (название признака) — это слово в единственном числе мужского рода. Имя прилагательное в начальной форме отвечает на вопрос какой? Например:

(какой?) жёлтый, сильный.

Начальная форма глагола (название действия) — это неопределённая форма глагола (инфинитив). Глагол в начальной форме отвечает на вопрос: что делать? или что сделать? Например:

(что делать?) сидеть, играть;

(что сделать?) списать, погулять.

Как изменить форму слова

Различные формы слова образуются с помощью окончаний, то есть, чтобы изменить форму слова, надо изменить окончание.

Чтобы изменить форму слова у существительного, надо перед существительным поставить одно из следующих слов: есть, нет, дать, люблю (виню), доволен (творю), думаю.

| есть игра, | люблю игру, | |

| нет игры, | доволен игрой, | |

| дать игре, | думаю об игре. |

Форма слов имён существительных изменяется при склонении по падежам.

Чтобы изменить форму слова у прилагательного, надо перед прилагательным поставить одно из следующих слов: какой, какая, какое, какие.

| какой сладкий, | какое сладкое, | |

| какая сладкая, | какие сладкие. |

Форма слов имён прилагательных изменяется при склонении и изменении по родам.

Чтобы изменить форму слова у глагола, надо перед глаголом поставить одно из следующих слов: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.

| я думаю, | вы думаете, | |

| ты думаешь, | он (она) думает, | |

| мы думаем, | они думают. |

Форма слов глаголов изменяется при спряжении и изменении времени.

Начальная форма существительного

Начальная форма существительного — это грамматическая форма именительного падежа единственного числа.

Узнаем, что такое начальная форма существительного как самостоятельной части речи в русском языке. Прежде чем указать начальную форму этой части речи, вспомним, какие слова можно назвать именами существительными и как они изменяются.

- (кто?) мама, папа, герой, мастер;

- (что?) дорога, солнце, мост, сирень.

Как изменяется имя существительное?

Имя существительное изменяется по числам:

- гор а — гор ы

- лиц о — лиц а

- камень — камн и .

С помощью окончаний выражается единственное и множественное число имен существительных как их непостоянный морфологический признак.

Слова этой части речи имеют грамматические формы шести падежей:

- и. п. (кто?) друг , друзь я

- р. п. голос (кого?) друг а , много друз ей

- д. п. идем (к кому?) к друг у , к друзь ям

- в. п. позовешь (кого?) друг а , друз ей

- т. п. гордимся (кем?) друг ом , друзь ями

- п. п . сообщит (о ком?) о друг е , о друзь ях

Как видим, в грамматических формах падежей единственного и множественного числа существительное имеет разные окончания. В тексте оно может приобретать форму того или иного падежа и числа в зависимости от смысла высказывания:

На опушке растет молодая ёлочка. Кажется, что она выбежала из густого леса на опушку, чтобы посмотреть, что там дальше.

В этом тексте встречаются разные падежные формы одного и того же слова:

- растет (на чём?) на опушке (п. п.);

- выбежала (на что?) на опушку (в. п.).

Возможно, что дается задание определить, какая начальная форма этого существительного.

Как определить начальную форму существительного?

Чтобы определить начальную форму существительного, нужно сначала выяснить, оно одушевленное или неодушевленное. А затем к нему следует задать соответствующий вопрос кто? или что?

Слова «на опушке», «на опушку» обозначают неживой предмет. Зададим вопрос что? и дадим ответ: «опушка».

Вопросы кто? и что? принадлежат форме именительного падежа существительных.

На опушке, на опушку — начальная форма «опушка».

Отметим, что у формы именительного падежа существительных никогда не бывает предлогов.

Учтем, что у неодушевленных имен существительных мужского и среднего рода совпадают формы именительного и винительного падежа:

- (что?) лес растет (и. п.);

- вижу (что?) лес (в. п.);

- зайдем (во что?) в лес (в. п.);

- (что?) море плещется (и. п.);

- брошу (во что?) в море (в. п.).

У самого дома растет куст жасмина.

Иногда существительное в начальной форме выступает в роли сказуемого.

С олнце — это огромная раскаленная звезда .

Существительные в форме винительного падежа бывают с предлогом и без него и выполняют роль второстепенных членов предложения.

Уточним, что у многих существительных, которые изменяются по числам, начальная форма — это именительный падеж единственного числа.

Пример

Солнце брызнуло своими яркими лучами из-за леса.

Предположим, нужно определить начальную форму слова «лучами». Оно находится в форме творительного падежа множественного числа:

Это неодушевленное существительное. Поставим его в форму именительного падежа единственного числа:

Слово «луч» (и.п. ед.ч.) — это начальная форма существительного «лучами».

Итак, чтобы определить начальную форму имени существительного, следует поставить его в форму именительного падежа единственного числа.

Но не все имена существительные имеют такую начальную форму.

Начальная форма существительных множественного числа

В русском языке ряд слов грамматически оформлены как существительные только множественного числа. Эти существительные обозначают игры, инструменты, парные вещи, временные отрезки, некоторые вещества:

- прятки

- весы

- брюки

- сутки

- хлопоты

- белила

Их невозможно поставить в форму именительного падежа единственного числа.

У таких существительных начальной формой является именительный падеж множественного числа.

Дети рады наступившим зимним каникулам.

Рады (чему?) каникулам (д.п.) Начальная форма — каникулы (и.п. мн.ч.)

Начальная форма существительного — это… (примеры)

Начальная форма существительного — это грамматическая форма именительного падежа единственного числа.

Узнаем, что такое начальная форма существительного как самостоятельной части речи в русском языке. Прежде чем указать начальную форму этой части речи, вспомним, какие слова можно назвать именами существительными и как они изменяются.

ОпределениеИмя существительное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

- (кто?) мама, папа, герой, мастер;

- (что?) дорога, солнце, мост, сирень.

Как изменяется имя существительное?

Имя существительное изменяется по числам:

- гор а — гор ы

- лиц о — лиц а

- камень — камн и .

С помощью окончаний выражается единственное и множественное число имен существительных как их непостоянный морфологический признак.

Слова этой части речи имеют грамматические формы шести падежей:

- и. п. (кто?) друг , друзь я

- р. п. голос (кого?) друг а , много друз ей

- д. п. идем (к кому?) к друг у , к друзь ям

- в. п. позовешь (кого?) друг а , друз ей

- т. п. гордимся (кем?) друг ом , друзь ями

- п. п . сообщит (о ком?) о друг е , о друзь ях

Как видим, в грамматических формах падежей единственного и множественного числа существительное имеет разные окончания. В тексте оно может приобретать форму того или иного падежа и числа в зависимости от смысла высказывания:

На опушке растет молодая ёлочка. Кажется, что она выбежала из густого леса на опушку, чтобы посмотреть, что там дальше.

В этом тексте встречаются разные падежные формы одного и того же слова:

- растет (на чём?) на опушке (п. п.);

- выбежала (на что?) на опушку (в. п.).

Возможно, что дается задание определить, какая начальная форма этого существительного.

Как определить начальную форму существительного?

Чтобы определить начальную форму существительного, нужно сначала выяснить, оно одушевленное или неодушевленное. А затем к нему следует задать соответствующий вопрос кто? или что?

Слова «на опушке», «на опушку» обозначают неживой предмет. Зададим вопрос что? и дадим ответ: «опушка».

Вопросы кто? и что? принадлежат форме именительного падежа существительных.

На опушке, на опушку — начальная форма «опушка».

ОпределениеНачальная форма существительного — это именительный падеж единственного числа.

Отметим, что у формы именительного падежа существительных никогда не бывает предлогов.

Учтем, что у неодушевленных имен существительных мужского и среднего рода совпадают формы именительного и винительного падежа:

- (что?) лес растет (и. п.);

- вижу (что?) лес (в. п.);

- зайдем (во что?) в лес (в. п.);

- (что?) море плещется (и. п.);

- брошу (во что?) в море (в. п.).

Важно!Слово в форме именительного падежа является подлежащим в предложении.

У самого дома растет куст жасмина.

Иногда существительное в начальной форме выступает в роли сказуемого.

С олнце — это огромная раскаленная звезда .

Существительные в форме винительного падежа бывают с предлогом и без него и выполняют роль второстепенных членов предложения.

Уточним, что у многих существительных, которые изменяются по числам, начальная форма — это именительный падеж единственного числа.

Пример

Солнце брызнуло своими яркими лучами из-за леса.

Предположим, нужно определить начальную форму слова «лучами». Оно находится в форме творительного падежа множественного числа:

Это неодушевленное существительное. Поставим его в форму именительного падежа единственного числа:

Слово «луч» (и.п. ед.ч.) — это начальная форма существительного «лучами».

Итак, чтобы определить начальную форму имени существительного, следует поставить его в форму именительного падежа единственного числа.

Но не все имена существительные имеют такую начальную форму.

Начальная форма существительных множественного числа

В русском языке ряд слов грамматически оформлены как существительные только множественного числа. Эти существительные обозначают игры, инструменты, парные вещи, временные отрезки, некоторые вещества:

- прятки

- весы

- брюки

- сутки

- хлопоты

- белила

Их невозможно поставить в форму именительного падежа единственного числа.

У таких существительных начальной формой является именительный падеж множественного числа.

Дети рады наступившим зимним каникулам.

Рады (чему?) каникулам (д.п.) Начальная форма — каникулы (и.п. мн.ч.)

Дополнительный материалПо теме узнаем, какая начальная форма слова «качели».

источники:

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/nachalnaya-forma.html

https://sprint-olympic.ru/uroki/russkij-jazyk-uroki/chasti-rechi/168342-nachalnaya-forma-suschestvitelnogo-eto-primery.html

Содержание

- Форма слова

- Начальная форма слова

- Как изменить форму слова

- Что такое начальная форма?

- Начальная форма существительного

- Как изменяется имя существительное?

- Как определить начальную форму существительного?

- Пример

- Начальная форма существительных множественного числа

- Начальная форма слова

- Что такое начальная форма и как поставить в нее слово?

- Начальная форма глагола

- Что мы узнали?

- Начальная форма слова – как определить?

- Что такое начальная форма и как поставить в нее слово?

- Начальная форма глагола

- Что мы узнали?

Форма слова

Формы слова — это варианты одного и того же слова. Например:

лес, в лесу, нет леса, идти лесом.

Начальная форма слова

Начальная форма имени существительного (название объекта) — это слово в именительном падеже и единственном числе (И. п., ед. ч.). Имя существительное в начальной форме отвечает на вопрос: кто? или что? Например:

Начальная форма имени прилагательного (название признака) — это слово в единственном числе мужского рода. Имя прилагательное в начальной форме отвечает на вопрос какой? Например:

Начальная форма глагола (название действия) — это неопределённая форма глагола (инфинитив). Глагол в начальной форме отвечает на вопрос: что делать? или что сделать? Например:

( что делать?) сидеть, играть;

( что сделать?) списать, погулять.

Как изменить форму слова

Различные формы слова образуются с помощью окончаний, то есть, чтобы изменить форму слова, надо изменить окончание.

Чтобы изменить форму слова у существительного, надо перед существительным поставить одно из следующих слов: есть, нет, дать, люблю (виню), доволен (творю), думаю.

| есть игр а , | люблю игр у , |

| нет игр ы , | доволен игр ой , |

| дать игр е , | думаю об игр е . |

Форма слов имён существительных изменяется при склонении по падежам.

Чтобы изменить форму слова у прилагательного, надо перед прилагательным поставить одно из следующих слов: какой, какая, какое, какие.

| какой сладк ий , | какое сладк ое , |

| какая сладк ая , | какие сладк ие . |

Форма слов имён прилагательных изменяется при склонении и изменении по родам.

Чтобы изменить форму слова у глагола, надо перед глаголом поставить одно из следующих слов: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.

| я дума ю , | вы дума ете , |

| ты дума ешь , | он (она) дума ет , |

| мы дума ем , | они дума ют . |

Форма слов глаголов изменяется при спряжении и изменении времени.

Источник

Что такое начальная форма?

Формой слова занимается морфология. Формы бывают у изменяемых слов. Одну из форм принято называть начальной. Начальная это та форма, в которой слово даётся в словарях.

Для существительных начальной формой является форма ед.ч., И.п., например: школа , класс , ночь .

Для прилагательных — ед.ч., м. р., например: синий , зимний , лисий .

Для числительных начальной формой являются:

для количественных — И.п., например: десять , сто ,

для порядковых — ед.ч., м.р., И.п., например: второй , сотый .

некоторые количественные числительные в начальной форме стоят в ед.ч., И.п., м.р., например: один. Подробнее о числительных см. Как устроен наш язык. Глава 9. морфология. Имя числительное.

Для местоимений однозначный ответ дать нельзя: он зависит от разряда по значению и грамматической принадлежности местоимения к одной из трёх групп: местоимениям-существительным, местоимениям-прилагательным и местоимениям-числительным.

Для большинства местоимений-существительных это форма ед.ч., И.п., например: кто , он , что-либо .

Для местоимений-прилагательных это форма ед.ч., м. р., И.п., например: всякий , мой , какой .

Для местоимений-числительных это форма И.п., например: сколько , столько , сколько-нибудь .

Начальные формы личных местоимений: ед.ч., И.п. — я, ты, он, она, оно;

мн.ч., И.п. — мы, вы, они,

а у возвратного местоимения — Р.п.: себя (у местоимения себя И.п. нет).

Подробнее см. Как устроен наш язык. Глава 10. Морфология. Местоимения.

Для глаголов* начальной формой является неопределённая форма глагола (=инфинитив), например: улыбаться , думать , играть .

Для причастий начальная форма глагола определяется по-разному.

Это зависит от интерпретации природы причастия.

Если причастия определяются как особая форма глагола, то начальной формой будет неопределённая форма глагола, например: улыбаться, построить.

Если причастия определяются как самостоятельная часть речи, то начальной формой считается форма ед.ч., м.р., И.п., например: улыбающийся, построенный. Подробнее о природе причастия см. Как устроен наш язык. Глава 12. Морфология. Причастие

Источник

Начальная форма существительного

Начальная форма существительного — это грамматическая форма именительного падежа единственного числа.

Узнаем, что такое начальная форма существительного как самостоятельной части речи в русском языке. Прежде чем указать начальную форму этой части речи, вспомним, какие слова можно назвать именами существительными и как они изменяются.

- (кто?) мама, папа, герой, мастер;

- (что?) дорога, солнце, мост, сирень.

Как изменяется имя существительное?

Имя существительное изменяется по числам:

- гор а — гор ы

- лиц о — лиц а

- камень — камн и .

С помощью окончаний выражается единственное и множественное число имен существительных как их непостоянный морфологический признак.

Слова этой части речи имеют грамматические формы шести падежей:

- и. п. (кто?) друг , друзь я

- р. п. голос (кого?) друг а , много друз ей

- д. п. идем (к кому?) к друг у , к друзь ям

- в. п. позовешь (кого?) друг а , друз ей

- т. п. гордимся (кем?) друг ом , друзь ями

- п. п . сообщит (о ком?) о друг е , о друзь ях

Как видим, в грамматических формах падежей единственного и множественного числа существительное имеет разные окончания. В тексте оно может приобретать форму того или иного падежа и числа в зависимости от смысла высказывания:

На опушке растет молодая ёлочка. Кажется, что она выбежала из густого леса на опушку, чтобы посмотреть, что там дальше.

В этом тексте встречаются разные падежные формы одного и того же слова:

Возможно, что дается задание определить, какая начальная форма этого существительного.

Как определить начальную форму существительного?

Чтобы определить начальную форму существительного, нужно сначала выяснить, оно одушевленное или неодушевленное. А затем к нему следует задать соответствующий вопрос кто? или что?

Слова «на опушке», «на опушку» обозначают неживой предмет. Зададим вопрос что? и дадим ответ: «опушка».

Вопросы кто? и что? принадлежат форме именительного падежа существительных.

На опушке, на опушку — начальная форма «опушка».

Отметим, что у формы именительного падежа существительных никогда не бывает предлогов.

Учтем, что у неодушевленных имен существительных мужского и среднего рода совпадают формы именительного и винительного падежа:

У самого дома растет куст жасмина.

Иногда существительное в начальной форме выступает в роли сказуемого.

С олнце — это огромная раскаленная звезда .

Существительные в форме винительного падежа бывают с предлогом и без него и выполняют роль второстепенных членов предложения.

Уточним, что у многих существительных, которые изменяются по числам, начальная форма — это именительный падеж единственного числа.

Пример

Солнце брызнуло своими яркими лучами из-за леса.

Предположим, нужно определить начальную форму слова «лучами». Оно находится в форме творительного падежа множественного числа:

Это неодушевленное существительное. Поставим его в форму именительного падежа единственного числа:

Слово «луч» (и.п. ед.ч.) — это начальная форма существительного «лучами».

Итак, чтобы определить начальную форму имени существительного, следует поставить его в форму именительного падежа единственного числа.

Но не все имена существительные имеют такую начальную форму.

Начальная форма существительных множественного числа

В русском языке ряд слов грамматически оформлены как существительные только множественного числа. Эти существительные обозначают игры, инструменты, парные вещи, временные отрезки, некоторые вещества:

Их невозможно поставить в форму именительного падежа единственного числа.

У таких существительных начальной формой является именительный падеж множественного числа.

Дети рады наступившим зимним каникулам.

Рады (чему?) каникулам (д.п.) Начальная форма — каникулы (и.п. мн.ч.)

Источник

Начальная форма слова

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 121.

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 121.

Чтобы словосочетания и предложения в русском языке были связанным и понятными, значимые слова в большинстве своем имеют разные грамматические формы, которые позволяют связывать их между собой. И у всех таких значимых слов есть “отправная точка” – начальная форма слова, причем у каждой части речи ее грамматические показатели свои. Поставить слово в такую форму – значит многое о нем узнать, например, как оно пишется или что обозначает.

Что такое начальная форма и как поставить в нее слово?

Чаще всего слово необходимо поставить в начальную форму для того, чтобы проще было найти его в словаре – орфографическом, толковом, этимологическом и т. п. Поскольку неизменяемые слова, в том числе служебные части речи, никак не изменяются, то у них нет и начальной формы, то есть у них одна форма.

Так, для того, чтобы выяснить начальную форму существительного, нужно привести его к виду “единственное число, именительный падеж” (за исключением случаев, когда оно используется только во множественном).

У местоимений начальная форма зависит от того, к какой категории они относятся. Так, у личных она такая же, как у существительных, а у притяжательных показатели совпадают с показателями прилагательного.

Для числительных начальной формой является именительный падеж, а для тех, которые изменяются по родам и числам – соответствующие формы, то есть единственное число, мужской род.

Начальная форма глагола

Также важно ответить на вопрос, что такое начальная форма глагола, то есть инфинитив. Это глагол в неопределенной форме, который отвечает на вопрос что делать?

Было проведено исследование, целью которого являлась частотность использования инфинитивов в тексте по сравнению с использованием глаголов вообще. И было выяснено, что хотя в деловой речи глаголы использовали меньше всего, среди них преобладала как раз неопределенная форма. В научном стиле, который носит отвлеченный характер, также часто используется инфинитив, а вот в художественном он не так популярен.

Что мы узнали?

Те слова в русском языке, которые могут принимать разные грамматические формы, то есть изменяемые, имеют и начальную форму. Она нужна для того, чтобы получить общую информацию о слове и найти его в словаре. У каждой части речи своя начальная форма, которая зависит от того, какие изменяющиеся грамматические признаки она имеет. Особый случай – это глагол. Его начальной формой является инфинитив, то есть максимально обезличенная глагольная форма, лишенная грамматических признаков. При этом именно среди глаголов чаще всего встречаются слова, начальная форма которых не инфинитив (неймётся, гнетёт и др.).

Источник

Начальная форма слова – как определить?

Чтобы словосочетания и предложения в русском языке были связным и понятными, значимые слова в большинстве своем имеют разные грамматические формы, которые позволяют связывать их между собой. И у всех таких значимых слов есть “отправная точка” – начальная форма слова, причем у каждой части речи ее грамматические показатели свои. Поставить слово в такую форму – значит многое о нем узнать, например, как оно пишется или что обозначает.

Что такое начальная форма и как поставить в нее слово?

Чаще всего слово необходимо поставить в начальную форму для того, чтобы проще было найти его в словаре – орфографическом, толковом, этимологическом и т. п. Поскольку неизменяемые слова, в том числе служебные части речи, никак не изменяются, то у них нет и начальной формы.

В русском языке есть слова, не имеющие начальной формы, например, глаголы неймется и гнетет не используются в инфинитиве.

Так, для того, чтобы выяснить начальную форму существительного, нужно привести его к виду “единственное число, именительный падеж” (за исключением случаев, когда оно используется только во множественном).

У прилагательного к этим двум категориям добавляется еще и род – мужской.

У местоимений начальная форма зависит от того, к какой категории они относятся. Так, у личных она такая же, как у существительных, а у притяжательных показатели совпадают с прилагательными.

Для числительных начальной формой является именительный падеж, а для тех, которые изменяются по родам и числам – соответствующие формы, то есть единственное число, мужской род.

Начальная форма глагола

Также важно ответить на вопрос, что такое начальная форма глагола, то есть инфинитив. Это глагол с неопределенной форме, который отвечает на вопрос что делать или что сделать?

Он лишен наклонения, рода, числа, времени и лица, то есть является, что называется, глаголом в чистом виде, который обладает максимально полной лексической информацией и при этом минималистичен с грамматической точки зрения.

Было проведено исследование, целью которого являлась частотность использования инфинитивов в тексте по сравнению с использованием глаголов вообще. И было выяснено, что хотя в деловой речи глаголы использовали меньше всего, среди них преобладала как раз неопределенная форма. В научном стиле, который носит отвлеченный характер, также часто используется инфинитив, а вот в художественном он не так популярен.

Что мы узнали?

Те слова в русском языке, которые могут принимать разные грамматические формы, то есть изменяемые, имеют и начальную форму. Она нужна для того, чтобы получить общую информацию о слове и найти его в словаре. У каждой части речи своя начальная форма, которая зависит от того, какие изменяющиеся грамматические признаки она имеет. Особый случай – это глагол. Его начальной формой является инфинитив, то есть максимально обезличенная глагольная форма, лишенная грамматических признаков. При этом именно среди глаголов чаще всего встречаются слова без начальной формы.

Источник

«Начальная форма глагола» — так звучит название одной из самых простых тем в русском языке, азы которой начинают изучаться в 4 — 5 классах. Однако знания по этой теме очень важны для дальнейшего изучения глаголов.

Что такое начальная форма глагола в русском языке?

Для начала вспомним основную функцию такой части речи, как глагол. Он обозначает действие предмета, отвечает на вопрос «Что делать (сделать)?».

Глагол, отвечающий на данные вопросы, употребляется в своей начальной форме. Например, «Что делать?» — гулять. Слово «гулять» употреблено в начальной форме глагола и по-другому называется инфинитивом.

А инфинитив, в свою очередь, часто называют неопределённой формой глагола. Почему неопределённой? По ней нельзя определить род (мужской или женский), время (прошлое, настоящее или будущее), число (множественное или единственное), лицо (1-ое, 2-ое или 3-е) слова.

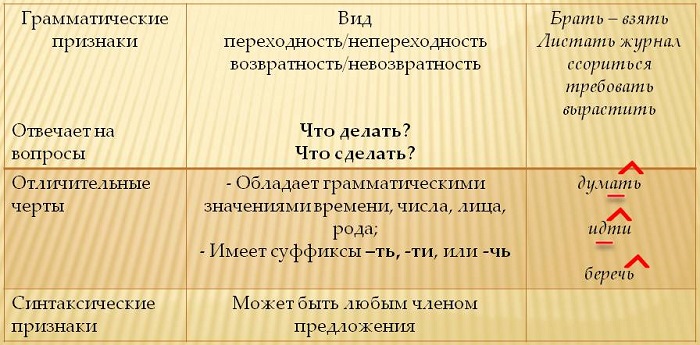

Инфинитив может быть нескольких видов:

-

Совершенный или несовершенный. Совершенный — что сделать? (обозначает совершённое действие). Несовершённый – что делать? (обозначает несовершённое действие).

-

Переходный или непереходный. Переходный глагол, как правило, сочетается с существительным или местоимением в винительном падеже, т. е. действие одного предмета переходит на другой. Например: «Я люблю маму». Действие переходит на маму, значит, мама любима мной. Но бывают случаи, когда местоимения или существительные стоят в родительном падеже. Если глагол носит отрицательный характер. Например: «Я не положил щей в тарелку». Непереходный глагол существует только с предлогом.

-

Возвратный и невозвратный. Возвратный глагол оканчивается на –ся, а невозвратный нет.

Как определить неопределённую форму глагола?

Каждый глагол имеет свою определённую форму.

Самый простой способ определить неопределённую форму глагола – это задать к глаголу вопрос «Что делать?» или «Что сделать». Если глагол является логичным ответом на этот вопрос, то он является инфинитивом.

Также начальную форму глагола можно проверить с помощью окончания. Начальная форма глагола может иметь несколько видов окончаний:

-

1-ый вид – окончание –ть (или –ти). Примеры: ходить, бегать, косить, писать, искать, нести, пасти, нанести и т. д.

-

2-ой вид – нулевое окончание. Глагол в начальной форме имеет нулевое окончание, если на конце его корня стоит –чь. Например: толочь, жечь, напрячь, привлечь и т. п.

-

Часто в конце глагола неопределённой формы стоит суффикс –ся. Примеры: учиться, здороваться, увлекаться, жениться, взрываться, загореться и т. д.

Глаголы в неопределённой форме имеют вид, переходность или непереходность, и спряжение.

Неопределённая форма – лежать, определённая – лежит, лежал.

Применение начальной формы глагола

Для чего же нужна начальная форма:

-

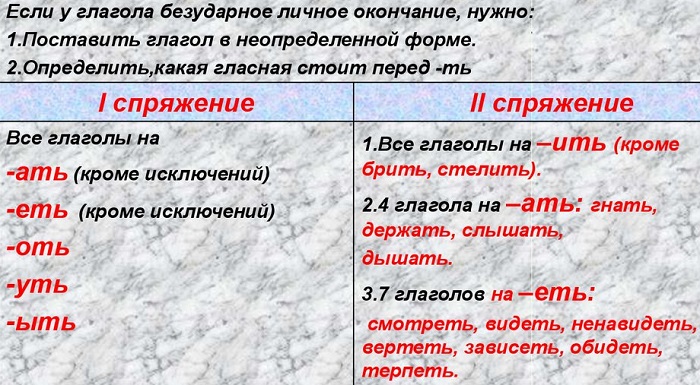

Благодаря инфинитиву можно определить спряжение глагола. А спряжение в то же время служит великолепной подсказкой при написании окончаний глаголов настоящего времени. У многих возникают трудности с правильным написанием окончаний –ишь, -ешь, -ит, -ет, -им, -ем. Зная спряжения глаголов, вы с лёгкостью с ними справитесь.

-

От начальной формы глагола также образуются глаголы прошедшего времени, написание окончаний которых зависит от инфинитива. Например: развеЯть — развеЯл, понЯть- понЯл, выжИть — выжИл.

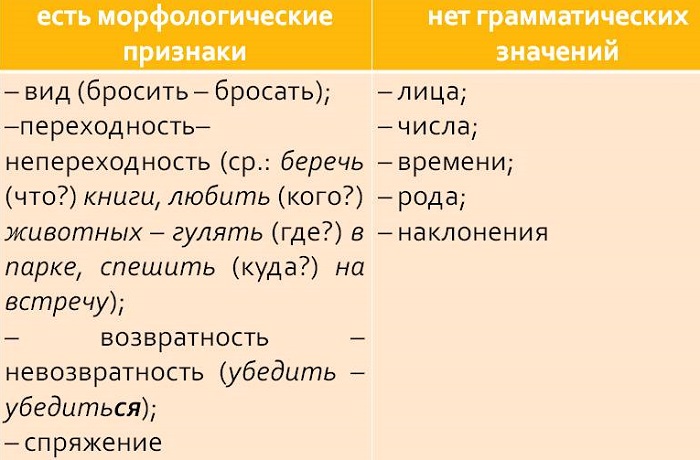

Морфологические признаки неопределённой формы глагола

Основные следующие:

-

инфинитив – совершенный или несовершенный (т. е. обладает видом);

-

может быть первого или второго спряжения;

-

может быть переходным или непереходным;

-

может быть возвратным и невозвратным.

Сделаем морфологический разбор слова «разбудить»:

-

часть речи – глагол, обозначающий действие предмета;

-

форма – неопределённая;

-

вид – совершенный;

-

переходный. Разбудить кого (что)?

-

глагол невозвратный (на конце нет –ся);

-

второе спряжение.

Таким образом, неопределённая форма характерна для абсолютно любого глагола в русском языке. Она может служить отличной подсказкой для правильного написания глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени.

Нашему родному языку свойственно разнообразие частей речи и их форм. Интересным явлением, которому стоит уделить особое внимание, стал инфинитив. Рассмотрим, что это в статье.

Содержание

- 1 Распознавание

- 2 Грамматические признаки

- 3 Синтаксическая роль

- 4 Пунктуация

- 5 Как определить основу инфинитива

- 6 Полезное видео

Распознавание

Инфинитив в русском языке — это неопределенная или начальная форма глагола. Само слово «инфинитив» образовано от латинского эквивалента infinitivus, что в переводе — «неопределенный». Распознать глагол в неопределенной форме можно задав к нему вопрос. Инфинитивы отвечают на вопросы «что делать?» и «что сделать?»

Такая форма глагола не указывает на время действия, не называет род и лицо того, кто это действие выполняет, не обозначает наклонение — то есть не обладает непостоянными глагольными признаками. У начальной формы глагола есть еще одна особенность: инфинитивы имеют окончания -ть, -ти, -чь, например:

- Что делать? — рисовать, мести, сечь.

- Что сделать? — нарисовать, подмести, высечь.

Грамматические признаки

Глаголу в форме инфинитива свойственны постоянные морфологические признаки. К ним относятся:

- Спряжение;

- Вид: совершенный или несовершенный;

- Возвратность или невозвратность;

- Переходность или непереходность.

Рассмотрим пример:

-Да, да, ни к чему, прикажи подавать лошадей. (И. Бунин)

Что делать? — подавать.

Предложение имеет характеристики: НФГ, несовершенный вид; переходный; невозвратный; 1 спряжение; предложении входит в состав сказуемого.

Синтаксическая роль

Именно синтаксическая роль инфинитива в предложении — главная сложность в работе с этой глагольной формой. Он может выполнять роль подлежащего, входить в состав сказуемого, быть дополнением, определением и обстоятельством. Научиться быстро определять роль глагола в неопределенной форме можно только после тщательного разбора предложений, в которых есть инфинитив. Примеры предложений:

- Помогать людям — главная обязанность волонтера.

Подлежащее: можно заменить существительным в именительном падеже. - Мы хотим пойти на его первое выступление.

Часть сказуемого: вспомогательный глагол + инф. - Учитель попросил детей не шуметь.

Дополнение: попросил (о чем?) не шуметь. - Мне хотелось отказаться от этого странного предложения.

Несогласованное определение: хотелось (чего?) отказаться. - Он пошел в кабинет проверить, все ли лежит на своих местах.

Обстоятельство цели: пошел (зачем?) проверить.

Пунктуация

При знакомстве с таким явлением, как инфинитив необходимо сделать акцент на те случаи, где он проявляет себя в роли подлежащего. Если в таком предложении сказуемое выражено существительным, числительным или другим глаголом в неопределенной форме — между подлежащим и сказуемым будет ставиться тире.

Например:

- Бегать по утрам — полезное занятие.

- Убрать за собой со стола — помочь хозяйке.

- Постоянно кричать и шуметь не поведение прилежного первоклассника.

Внимание! Не менее важно помнить, что если при сказуемом есть частица «не», то грамматическая основа будет писаться без дополнительных пунктационных знаков.

Как определить основу инфинитива

Умение находить основу инфинитива необходимо для того, чтобы грамотно образовывать сослагательное наклонение, причастие и деепричастие. Основа глагола в начальной форме — это та его часть, которая сохранится при переходе в другие части речи. Найти её можно несколькими простыми и довольно схожими способами:

- Уберите окончания -ть или -ти: смотре-ть — смотрела, смотреть бы, посмотрев, смотревший.

- Также можно воспользоваться глаголом в прошедшем времени, убрав у него суффикс -л и окончание, если оно есть: рассея-ло — рассеять, рассеял бы, рассеяв, рассеявший.

Пусть работа с глагольной формой займет больше времени, чем занимает работа с иными формами, но понимание того, как пользоваться им поможет строить свою речь еще более грамотно и развернуто.

Полезное видео