Ожоговая болезнь

Ожоговая болезнь – комплексное нарушение деятельности органов и систем, развивающееся вследствие обширных ожогов. Причиной возникновения ожоговой болезни является выпадение всех видов функций кожного покрова, потеря плазмы, распад эритроцитов, а также нарушения обмена веществ. Вероятность развития, выраженность и прогноз при данной патологии определяются возрастом пациента, общим состоянием его организма и некоторыми другими факторами, однако ведущую роль играет площадь поражения. Лечение включает в себя антибиотикотерапию, инфузионную и дезинтоксикационную терапию, коррекцию работы всех органов и систем.

Общие сведения

Ожоговая болезнь – нарушения функции органов и систем, возникшие вследствие обширного и/или глубокого ожогового поражения. С учетом клинических наблюдений в травматологии принято считать, что ожоговая болезнь развивается при глубоком поражении (IV и IIIБ степени) площадью 8-10% тела и при поверхностном ожоге (I – IIIА степени) площадью 15-20%. По другим данным причиной возникновения ожоговой болезни у взрослых являются глубокие ожоги свыше 15% тела, у пожилых людей и детей – свыше 10% тела; при поверхностных ожогах ожоговая болезнь возникает в случае поражения 20 и более процентов тела. Лечением ожоговой болезни занимаются травматологи, реаниматологи и комбустиологи (специалисты по лечению ожогов).

Ожоговая болезнь

Патогенез

Внезапное образование обширного очага некроза и формирование значительного массива тканей, находящихся в фазе паранекроза, становится причиной выброса в кровь большого количества токсинов и элементов распадающихся клеток. В крови резко увеличивается уровень простагландинов, серотонина, гистамина, натрия, калия и протеолитических ферментов. Это приводит к повышению проницаемости капилляров. Плазма выходит из сосудистого русла, скапливается в тканях, в результате значительно уменьшается ОЦК. В ответ на это организм выбрасывает в кровь гормоны, вызывающие сужение сосудов – норадреналин, адреналин и катехоламины.

Запускается механизм централизации кровообращения. Периферические отделы тела, а затем и внутренние органы начинают страдать от недостатка кровоснабжения, что приводит к развитию гиповолемического шока. Наряду с этим наблюдается сгущение крови и расстройства водно-солевого обмена. Все перечисленное приводит к нарушениям функционирования различных органов. Развивается олигоанурия. В последующем патологические изменения усугубляются из-за истощения иммунной и эндокринной системы, а также токсического влияния продуктов распада тканей на внутренние органы. В сердце и печени возникают дегенеративные изменения, в желудочно-кишечном тракте образуются язвы, возможен парез кишечника, эмболии и тромбозы брыжеечных сосудов, в легких выявляются пневмонии.

Ожоговый шок

Может наблюдаться в течение первых 3 суток. В первые часы пациент возбужден, суетлив, склонен к недооценке своего состояния. В последующем на смену возбуждению приходит вялость и заторможенность. Возможны спутанность сознания, тошнота, икота, жажда, неукротимая рвота и парез кишечника. Отмечается прогрессирование гемодинамических нарушений и развитие гиповолемии. Больной бледен, пульс учащен, давление снижено, иногда – в норме, однако, нормальное давление в ряде случаев является прогностически неблагоприятным признаком.

На начальном этапе ожоговой болезни развивается олигурия, в тяжелых случаях – анурия. Моча коричневая, темно-вишневая или черная. Характерным признаком данного периода являются расстройства терморегуляции, при этом возможны как повышение, так и понижение температуры, сопровождаемые мышечной дрожью и ознобами. В анализах крови обнаруживается лейкоцитоз, гиперкалиемия и гипопротеинемия, повышение гематокрита и гемоглобина вследствие сгущения крови. В общем анализе мочи выявляется белок, относительная плотность мочи повышена.

Выделяют три степени ожогового шока. 1 степень или легкий ожоговый шок возникает при глубоком ожоговом поражении до 20%. АД в норме, электролитные нарушения незначительны, количество мочи не снижено, отмечаются колебания почасового диуреза с тенденцией к кратковременному снижению. 2 степень или тяжелый ожоговый шок развивается при глубоком ожоговом поражении 20-40%. Характерно возбуждение в первые часы, лабильность артериального давления, тошнота, рвота, снижение суточного диуреза до 600 мл, явления метаболического ацидоза и азотемии. 3 степень или крайне тяжелый ожоговый шок возникает при глубоком поражении 40 и более процентов тела. Наблюдается заторможенность, спутанность сознания, снижение АД, выраженная олигурия или анурия.

Острая ожоговая токсемия

Начинается на 3 сутки, продолжается от 3 до 15 суток. Обусловлена возвращением жидкости в сосудистое русло, а также всасыванием токсинов, поступающих из некротизированных тканей. Сопровождается нагноением ожогов и нарастающей интоксикацией. Характерны нервно-психические нарушения: бессонница, галлюцинации, двигательное возбуждение и элементы бреда. У многих пациентов возникают судороги. Возможно развитие токсического миокардита, сопровождающегося снижением АД, нарушениями ритма, расширением границ сердца, глухостью сердечных тонов и тахикардией.

Со стороны пищеварительной системы наблюдается метеоризм и боли в животе. У некоторых больных развивается токсический гепатит или динамическая кишечная непроходимость, вероятно возникновение острых язв желудка и кишечника. Нарушения со стороны дыхательной системы выражаются в пневмониях, экссудативных плевритах и ателектазах. Возможен отек легких. В анализах крови пациентов выявляется нарастающая анемия и лейкоцитоз со сдвигом влево. В анализах мочи определяется протеинурия, микро- и макрогематурия. Плотность мочи уменьшена.

Септикотоксемия и реконвалесценция

Продолжается 3-5 недель. Причиной развития являются инфекционные осложнения, которые возникают после отторжения струпа и обычно вызываются стафилококком, кишечной палочкой или синегнойной палочкой. Характерна продолжительная интермиттирующая лихорадка. На ожоговых поверхностях – большое количество гноя и атрофичные вялые грануляции. Пациенты истощены, выявляется мышечная атрофия, нередко возникают контрактуры суставов. На этой стадии ожоговой болезни часто развиваются септические осложнения, заканчивающиеся летальным исходом. Со стороны почек наблюдается полиурия. По анализам мочи и крови – гипербилирубинемия, гипопротеинемия, стойкая протеинурия.

В случае благополучного заживления ожоговых ран наступает следующая стадия ожоговой болезни – восстановление функций всех органов и систем. Продолжительность – 3-4 месяца. Отмечается улучшение общего состояния, нормализация температуры, увеличение массы тела и восстановление белкового обмена. Возможна тугоподвижность суставов, иногда наблюдаются поздние осложнения со стороны пищеварительной системы, легких и сердца: нарушение функций печени, токсический отек легких, пневмония, токсический миокардит.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании глубины и площади ожогов, общего состояния пациента, гемодинамических показателей, лабораторных данных, а также оценки функции различных органов и систем. Больным назначают анализ мочи, общий и биохимический анализ крови, при необходимости проводят консультации различных специалистов: кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и т. д. При подозрении на патологические изменения со стороны легких выполняют рентгенографию грудной клетки, при подозрении на миокардит – ЭКГ, ЭхоКГ и МРТ сердца, при подозрении на нарушение функции органов пищеварительного тракта – контрастную рентгенографию, гастроскопию, и анализ кала на скрытую кровь.

Лечение

Тактика лечения ожоговой болезни определяется периодом данного патологического состояния и выявленными изменениями со стороны различных органов. На этапе первой помощи пациенту дают обильное питье, осуществляют обезболивание, внутривенно вводят кровезаменители и электролитные растворы. При возможности проводят оксигенотерапию или дают наркоз закисью азота. Транспортировка в специализированное мед. учреждение возможна после стабилизации состояния пациента.

При поступлении в стационар больному продолжают давать обильное питье. С целью обезболивания выполняют новокаиновые блокады, назначают ненаркотические и наркотические анальгетики. Дефицит ОЦК восполняют, производя массивные инфузии плазмы, плазмозамещающих жидкостей, кристаллических и коллоидных растворов. При необходимости проводят переливания цельной крови. Используют сердечные гликозиды, глюкокортикоиды, антикоагулянты, аскорбиновую кислоту и кокарбоксилазу. Проводят кислородотерапию. На раны накладывают повязки с антисептиками.

На стадии ожоговой токсемии и септикотоксемии продолжают дезинтоксикационную терапию, назначают антибиотики, витамины, анаболические стероиды, белковые препараты и стимуляторы регенерации. В периоде реконвалесценции осуществляют лечебные мероприятия по восстановлению работы всех органов и систем. По окончании этого периода выполняют реконструктивные операции для устранения контрактур, трофических язв и обезображивающих стягивающих рубцов. Прогноз в первую очередь зависит от глубины и площади ожогового поражения. В отдаленном периоде часто наблюдаются ограничения трудоспособности.

|

Литература 1. Ожоги. Практическое руководство/ Парамонов Б.А. — 2000 2. Ожоги и отморожения/ Михин И.В., Кухтенко Ю.В. — 2012 3. Ожоговая болезнь: методические рекомендации/ Деркачев В.С., Сай А.В. — 2005 |

Код МКБ-10 T95 |

Ожоговая болезнь — лечение в Москве

О заболевании

Развитие ожоговой болезни связано с нарушением основных функций кожи, которое обусловлено получением ожога. Через поврежденный кожный покров просачивается плазма, нарушаются нормальные метаболические реакции и распадаются красные клетки крови. В основе ожоговой болезни лежит стрессовая ситуация в ответ на термическое поражение. Течение этого патологического процесса определяется общим состоянием больного, тяжестью полученной травмы, ранним началом и адекватностью проводимой терапии.

Лечение ожоговой болезни проводится комплексно. С одной стороны, терапия направлена на уход за раной (создание оптимальных условий для репарации тканей и уменьшение риска образования рубцовой ткани), а с другой – на коррекцию вторичных нарушений в организме. Параллельно проводится антибактериальное лечение, которое снижает инфекционные риски.

Виды и классификация ожоговой болезни

Выделяют следующие периоды течения ожоговой болезни:

- стадия ожогового шока;

- стадия токсемии;

- стадия септикопиемии.

Симптомы ожоговой болезни

Симптомы ожоговой болезни определяются местными и системными признаками. Основными проявлениями этого патологического состояния являются:

- наличие визуально определяемой зоны поражения – дефект эпидермиса и/или глубжележащих слоев эпителия (зависит от степени ожога), наличие пузырей, некротизированных тканей (при ожогах третьей и более степени);

- болевые ощущения в зоне повреждения тканей и плохое общее самочувствие;

- колебание артериального давления, вплоть до резкого снижения, что указывает на развитие ожогового шока;

- повышение температуры тела, потеря аппетита (проявления токсического синдрома);

- нарушение мочеиспускания при вторичном вовлечении почек и т.п.

Причины ожоговой болезни

Непосредственной причиной ожоговой болезни являются ожоговые травмы. Они могут быть следствием воздействия на кожу и слизистые оболочки следующих факторов:

- открытого пламени;

- горячего пара;

- горячих жидкостей.

Патогенез ожоговой болезни определяется 3 основными факторами:

- ожоговый шок;

- интоксикационный (токсемический) синдром;

- вторичная инфекция и связанные с ней осложнения.

Ожоговый шок может продолжаться в течение 3 суток с момента получения ожога. Вероятность этого патологического состояния возрастает при глубоких или обширных повреждениях. Для ожогового шока характерно нарушение кровообращения, микроциркуляторные расстройства, дисфункция почек, пищеварительного тракта и психоэмоциональной сферы. Развитие шокового состояния связано с гиповолемией, то есть с потерей жидкости через поврежденную кожу. Поэтому пациентам с ожогами второй и более степени рекомендуется обильное питье (если оно невозможно, то восполнение потерь жидкости происходит внутривенно капельно).

Токсемия как второй компонент ожоговой болезни развивается вследствие поступления в кровоток большого количества токсических продуктов тканевого и частично бактериального происхождения. Токсемия приводит к повышению температурных показателей тела.

На этапе септикопиемии проявляются начавшиеся еще в период ожогового шока и острой ожоговой интоксикации нарушения метаболизма. Они предрасполагают к недостаточности иммунного ответа и тем самым способствуют развитию инфекционных осложнений. Инфекция раневой поверхности существенно отягощает течение ожоговой болезни. Она поддерживает интоксикацию, подавляет регенераторные процессы в ране, может поражать различные органы, а в ряде случаев может развиться генерализация инфекции, которая предрасполагает к тяжелому сепсису.

Диагностика

Для определения тактики ведения пациента важно определить примерную площадь ожога. В клинической практике широко используются 2 простых метода:

- Правило ладони. Установлено, что кожный покров ладонной поверхности кисти составляет примерно 1% от суммарной площади кожи. Ожоговую поверхность условно накрывают ладошками пациента и считают площадь поражения.

- Правило девяток. Применимо для людей со средним весом (при ожирении и у детей это правило не позволяет получить объективную информацию). Считается, что весь кожный покров человека условно можно разделить на 11 девяток (например, вся рука – это 9%, ноги – 2 раза по 9 и т.д.). А остаток в 1% приходится на кожу перианальной области.

В тех случаях, когда требуется определить точный процент поражения, используются специальные таблицы.

Пациентам с ожоговой болезнью проводится комплексное обследование, направленное на оценку функции внутренних органов. Выполняются общеклинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование, электрокардиография и другие исследования.

Лечение ожоговой болезни

Лечение ожогового процесса в организме предполагает воздействие на пораженные кожные покровы и коррекцию системных нарушений. Это достигается сочетанием консервативной терапии и хирургического подхода.

Консервативное лечение

Прогноз выживаемости определяется своевременностью начала комплексной терапии, которая зависит от глубины и общей площади поражения. Основу системного лечения составляет интенсивная инфузионная терапия, которая направлена на восполнение потерь жидкости. На фоне проводимой адекватной терапии стабилизируется артериальное давление, улучшается кровоток в почках (достаточный диурез), восстанавливается сердечная деятельность. При развитии недостаточности внутренних органов проводится стимулирующая терапия (при условии адекватного восполнения жидкостных потерь).

Согласно клиническим рекомендациям, первая помощь при термическом ожоге у взрослых и детей сводится к охлаждению кожи и слизистых, т.к. повреждающий температурный градиент продолжает действовать в тканях даже после прекращения непосредственного контакта. Рекомендуется промыть обожженное место холодной чистой водой.

Ожоги первой степени не нуждаются в специализированном лечении, и они не приводят к развитию ожоговой болезни. При ожогах второй степени проводится местное лечение, направленное на предупреждение инфицирования раны и борьбу с болевым синдромом. Рана обрабатывается антисептиками и накладываются влажно-высыхающие повязки, для купирования боли применяются системные нестероидные препараты. После появления грануляций возможно использование комплексных мазей, которые содержат не только антибактериальный компонент, но и являются стимуляторами регенерации.

Хирургическое лечение

В случае наличия в ране некротизированных тканей под обезболиванием проводится некрэктомия. Своевременное удаление нежизнеспособных тканей создает лучшие условия для регенерации раны.

При глубоких ожогах, начиная с третьей степени, когда повышен риск развития грубых келоидных рубцов, применяется аутодермопластика. Операция заключается в том, что пораженный участок закрывается кожными лоскутами, взятыми из других анатомических зон. Пластическое вмешательство выполняется после стихания воспалительных процессов в ране, т.к. в противном случае возможно отторжение трансплантанта.

Профилактика

Профилактика ожоговой болезни предполагает соблюдение следующих правил:

- бережное обращение с горячими предметами и жидкостями в быту;

- использование средств защиты при контакте с потенциально опасными объектами;

- своевременное обращение в клинику при получении ожога независимо от степени тяжести (за исключением первой степени, когда имеется только покраснение);

- правильное оказание первой медицинской помощи при получении ожога.

Реабилитация

Уменьшить риск образования грубых рубцов помогают физиопроцедуры. В последующем возможно проведение шлифовки кожи и введение специальных инъекционных препаратов, которые способствуют ремоделированию соединительной ткани.

Заворотний О.О., Зиновьев Е.В., Костяков Д.В. Возможности прогнозирования летального исхода тяжелообожженных на основе методов регрессионного анализа. Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2020; 179(5): 21–9.

Матвеенко А.В. Оптимальные модели прогнозирования исхода ожогов. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2020; 2: 235–40.

Мензул В.А., Ковалев А.С., Смелая Т.В. и др. Клиническое наблюдение критического ожога пламенем. Russian Biomedical Research. 2019; 4(3): 17–24.

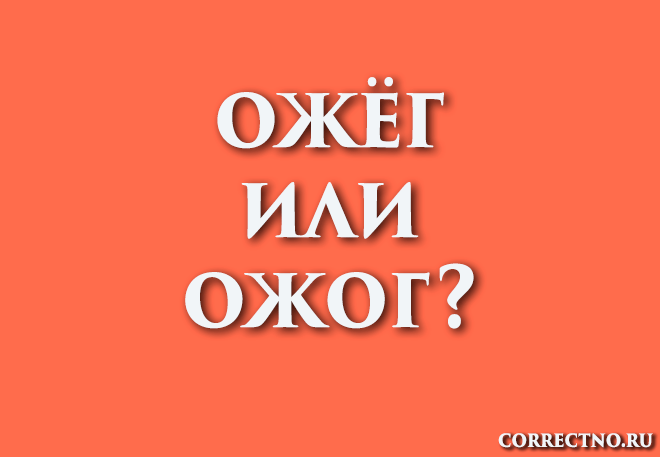

Данное слово является и существительным, и глаголом, а употребляется в значении «повреждение тканей организма» или «обжигать, причинять боль». Со значением слова всё стало понятно. А возникнут ли вопросы при написании слова? Я думаю, что да. Поэтому, давайте разберёмся.

Как же правильно пишется: «ожог» или «ожёг»?

Согласно орфографической норме русского языка изучаемое слово пишется, как в первом варианте, так и втором варианте:

ОЖОГ

ОЖЁГ

С буквой «о». Когда слово является существительным и обозначает повреждение тканей.

С буквой «ё». Когда слово является глаголом. В корне слова после ж, ш, ч, щ пишется «ё», когда можно подобрать иную форму слова, где после шипящей пишется «е».

Ожёг — обжечь

Синонимы к слову:

- Рана

- Повреждение

- Обжечь

- Поранить

Примеры предложений с данным словом:

- Неаккуратное обращение с костром обернулось для Серёжи ожогом на руке.

- Ожог следует обработать, после чего наложить на руку стерильную повязку.

- Мне нужно срочно к доктору, так как я серьезно ожёг ногу.

Перейти к: навигация, поиск

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ — совокупность нарушений функций раз-личных органов и систем вследствие обширных и глубоких ожогов — см. Ожоги.

Источник — https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php?title=ОЖОГОВАЯ_БОЛЕЗНЬ&oldid=53699

Категория:

- Том 17

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Реклама

Ожоговая болезнь — совокупность нарушений функций различных органов и систем, возникающих вследствие обширных ожогов. Ожоговая болезнь имеет следующие периоды: ожоговый шок, острая ожоговая токсемия, период гнойно-септических осложнений и реконвалесценции.

Острая токсемия

После купирования ожогового шока (обычно это 2-3 сут после травмы) в результате резорбции жидкости из очага поражения в сосудистом русле скапливается большое количество токсических веществ — продуктов распада тканей и бактериальной флоры. Другими словами, ожог с некротическими тканями становится источником интоксикации организма. Основная масса токсических веществ поступает в кровь в течение первой недели, когда и разыгрывается развёрнутая картина тяжёлой интоксикации. В эти сроки объём циркулирующей плазмы возрастает, а количество циркулирующих эритроцитов продолжает уменьшаться вследствие их разрушения и угнетения костномозгового кроветворения. На 4-6 сут после травмы развивается анемия. Транспорт кислорода вследствие анемии существенно снижается. АД колеблется в пределах нормальных значений, у небольшой части больных наблюдают умеренную гипотензию. При электрокардиографическом исследовании выявляют признаки гипоксии миокарда, а у пожилых и ослабленных больных — недостаточность кровообращения. В связи с нарушением вентиляционной функции лёгких, нарастанием одышки и повышением выделения углекислого газа нередко развивается дыхательный алкалоз. Происходит нарушение функций печени. Работа почек нормализуется, однако остаются пониженными величина плазмотока и показатели клубочковой фильтрации; выявляют недостаточность почечной осморегулирующей функции.

Ожоговая болезнь характеризуется бредом, галлюцинациями, бессонницой, нередко возникает двигательное возбуждение. Больные дезориентированы во времени и пространстве, пытаются встать с кровати, срывают повязки. Частота психических нарушений прямо пропорциональна тяжести ожоговой травмы: если при поверхностных ожогах интоксикационный делирий — это редкость, то при глубоких поражениях, превышающих 20% поверхности тела, он возникает у 90% пострадавших. Возникновению наиболее тяжёлых и затяжных форм делирия способствует злоупотребление алкоголем до травмы.

Ожоговая болезнь часто осложняется пневмониями. При этом состояние больных резко ухудшается, температура тела повышается, появляется кашель, одышка, цианоз. В лёгких выслушивают влажные хрипы. Двусторонняя пневмония нередко приводит к развитию дыхательной недостаточности, одной из наиболее частых причин летального исхода. Особенно неблагоприятным считают сочетание тяжёлых ожогов кожных покровов с ингаляционной травмой, когда пневмония развивается в ранние сроки у всех больных (через 2-4 сут после поражения).

Язвы ЖКТ — тяжелое состояние, которое часто сопровождает такое состояние, как ожоговая болезнь. В данном случае появление рвотных масс, напоминающих «кофейную гущу», или тёмного дёгтеобразного кала свидетельствует об остро возникшем или состоявшемся кровотечении из язв или эрозий ЖКТ. Значительно реже они сопровождаются перфорацией желудка или кишечника. Общее тяжёлое состояние пострадавшего нивелирует симптоматику «острого живота», вследствие чего это осложнение нередко распознают слишком поздно.

При обширных ожогах часто возникают токсический миокардит и гепатит. Об этом свидетельствует повышение в сыворотке крови уровня трансаминаз и билирубина. Распад белка и выделение азота с мочой возрастают, имеют место выраженные расстройства водно-электролитного баланса.

В этом периоде аппетит снижен, моторная функция кишечника нарушена, возможны заторможенность или двигательное возбуждение с признаками интоксикационного делирия, зрительными и слуховыми галлюцинациями, нарушением сна. Степень интоксикации зависит от характера повреждения тканей. Наиболее тяжело период токсемии протекает при наличии влажного некроза с нагноением ожоговых ран. При сухом — интоксикация выражена значительно меньше. Длительность этого периода ожоговой болезни составляет 7-9 сут.

Период гнойно-септических осложнений

Этот период ожоговой болезни следует после острой токсемии, но нередко границу между ними провести трудно. Обычно он начинается с 10-12 сут после получения ожога и совпадает с нагноением ран и началом отторжения нежизнеспособных тканей. Этот период наблюдают и при обширных ожогах IIIА степени в случае выраженного нагноения ран. Длительность этого периода либо до заживления ожоговых ран или закрытия их аутотрансплантатами, либо до момента смерти пострадавшего.

Гнойный процесс в ранах сопровождается тяжёлой системной воспалительной реакцией и сепсисом. Длительность лихорадочного состояния в среднем составляет 2-3 нед, однако в случае развития осложнений может составить 2-3 мес. После отторжения ожогового струпа температура тела обычно снижается на 1-1,5 °С. Общее состояние больных остаётся тяжёлым, они предъявляют жалобы на постоянные боли в местах ожогов, плохой сон, снижение аппетита, раздражительность, капризность, часто плаксивость. Нарастает анемия, среди причин которой следует отметить деструкцию эритроцитов, угнетение эритропоэза, инфекционные осложнения, кровотечения из гранулирующих ран, язв и эрозий ЖКТ. При тяжёлых ожогах развивается нейтрофилёз с преимущественным увеличением количества палочкоядерных нейтрофилов (до 30%) и появлением их юных форм. Неблагоприятным признаком считают эозино- и лимфопению. Количество лейкоцитов несколько снижается после отторжения нежизнеспособных тканей. У тяжёлых больных обнаруживают токсическую зернистость лейкоцитов. Постоянно происходит потеря тканевых и сывороточных белков, достигающая 80г/сут и более. Прогрессирующая гипопротеинемия служит прогностически неблагоприятным признаком. Гипоальбуминемия и увеличение количества глобулиновых фракций отражает активность раневой инфекции и свидетельствует о нарушении процессов синтеза и ресинтеза белка. Прямым подтверждением сепсиса служит рост микроорганизмов при посеве крови на питательные среды.

В стадии сепсиса инфекционные осложнения отличаются большим разнообразием: возможно развитие пневмонии, бронхита, флегмон, абсцессов, артритов. Нередки расстройства пищеварения, особенно часто — парезы ЖКТ. Ожоговая болезнь осложняется образованием острых (стрессовых) язв Курлинга, которые часто сопровождаются кровотечением и перфорацией в брюшную полость.

С развитием тяжёлого сепсиса состояние обожжённых значительно ухудшается: сознание спутано, ориентация в окружающей обстановке нарушена, кожные покровы приобретают желтушную окраску, нередки кровоизлияния и петехиальная сыпь. Ожоговая болезнь характеризуется образованием метастатических гнойников в подкожно-жировой клетчатке, мышцах, внутренних органах. Лихорадка носит гектический характер, плохо поддаётся лекарственной терапии и сопровождается ознобом и профузным потом.

При сепсисе быстро развивается стойкая гипохромная анемия, гипопротеинемия, выраженный лейкоцитоз, повышение концентраций остаточного азота и билирубина сыворотки крови. В моче обнаруживают эритроциты, лейкоциты, цилиндры, белок. Высокий лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево до появления миелоцитов свидетельствуют об активности инфекционно-токсическо-го фактора при сохранившейся реактивности организма, в то время как эозино- и лимфоцитопению считают неблагоприятными признаками.

Если в течение 1,5-2 мес утраченный кожный покров не восстанавливают оперативным путём, ожоговая болезнь переходит в истощение, к которому приводят выраженные дистрофические изменения внутренних органов, глубокие нарушения обменных процессов, резкое угнетение защитных сил организма. У больных возникают пролежни, разнообразные осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и нервной систем. Потеря массы тела достигает 25-30%. При ожоговом истощении репаративные процессы в ранах резко замедлены или отсутствуют. Грануляции бледные, стекловидные, с серым налётом и большим количеством гнойного отделяемого. Нередко в ранах видны гематомы, вторичные некрозы, распространяющиеся на участки здоровой кожи. Из ран высевают гнилостную анаэробную микрофлору, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa.

Обширные гнойные раны — причина постоянной интоксикации, гипопротеинемии и лихорадки. У больных развивается ареактивность, снижается иммунитет, прогрессирует истощение. Образовавшиеся пролежни достигают больших размеров. Ожоговая болезнь часто сопровождается возникновением гнойных артритов, атрофией мышц, тугоподвижностью суставов, контрактурами. Течение истощения осложняется поражением внутренних органов с развитием тяжёлого сепсиса, который и становится непосредственной причиной смерти.

Длительность периода гнойно-септических осложнений определяется сроком существования ожоговых ран. При успешном восстановлении утраченного кожного покрова оперативным путём больной начинает медленно, но уверенно выздоравливать: постепенно проходит лихорадка, улучшаются сон и аппетит, исчезает анемия и гипопротеинемия, нормализуются функции внутренних органов. Пациенты быстро прибавляют в весе, активизируются, что свидетельствует о начале последнего периода ожоговой болезни.

Реконвалесценция

Длительность периода — 1-1,5 мес. Однако не всех, у которых была ожоговая болезнь, в дальнейшем можно считать здоровыми людьми: одни страдают хроническими почечными заболеваниями (пиелонефрит, почечно-каменная болезнь), у других выявляют признаки дистрофии миокарда. Наиболее многочисленной группе реконвалесцентов необходимо реконструктивно-восстановительное лечение рубцовых контрактур и деформаций, возникших на месте глубоких ожогов, поэтому период реконвалесценции у данной категории пострадавших увеличен.

- Определение и разбор слова

- Как правильно пишется: «ожог» или «ожёг»?

- Примеры для закрепления

Определение и разбор слова

Данное слово в предложении может играть как роль существительного, так и роль глагола, который употребляется в значении «причинить ожоги и боль, обжигать».

Несмотря на частое употребление этого слова, при написании возникают сложности.

Давайте с этим разберёмся.

Существует два варианта правописания анализируемого слова:

- «ожог», где после «ж» пишется буква «о»,

- «ожёг», где после «ж» пишется буква «ё».

Как правильно пишется: «ожог» или «ожёг»?

Согласно орфографической норме русского языка оба варианта являются правильными.

ожог

Когда пишем «о»?

В данном слове гласная «о» второго слога является ударной, несмотря на это, она вызывает сомнения при написании.

В данном слове пишется буква «о», если слово является существительным и употребляется в значении «повреждение тканей организма, вызванное действием высокой или низкой температуры, либо действием некоторых химических веществ».

ожёг

Когда пишем «ё»?

В слове пишется буква «ё», если в предложении оно является глаголом.

Вспомним правило, регламентирующее данный случай:

В корне слова после шипящих (ж, ш, ч, щ) пишется гласная «ё», если можно подобрать другую форму слова (или однокоренное слово), в которой после шипящей пишется «е».

Подберем другую форму слова к глаголу «ожёг«:

обжечь, ожечь

Как мы видим, в другой форме после шипящей пишется буква «е», следовательно в изучаемом слове нужно писать букву «ё».

Подытожим:

ожог — существительное.

ожёг — глагол (это форма прошедшего времени глагола «ожечь»).

Примеры для закрепления

- У меня был ожог четвертой степени.

- Я себе ожёг руку и ноги кипятком.

- Каким лекарством лечится ожог?

Ожог или ожёг?

Содержание

- 1 Правописание слова

- 1.1 Примеры предложений

- 2 Ошибочное написание

- 3 Синонимы

- 4 Заключение

- 5 Правильно/неправильно пишется

В русском языке нередко встречаются слова, которые могут быть написаны двояко и при этом оба варианта будут правильными. Но – только в каждом конкретном случае. То есть часто правильное написание зависит от общего контекста фразы. Так, например, может вызвать затруднение слово ожог. Или ожёг? Какая там буква после шипящей Ж – О или Ё? Может, верно будет и так, и так? Как же всё-таки правильно пишется: ожог или ожёг? Давайте разбираться.

Правописание слова

В первую очередь нужно определить, какой частью речи выступает слово ожог/ожёг в нужной нам фразе. Потому что именно от этого и будет зависеть, какая гласная будет стоять после шипящей.

Если нам нужно написать слово ожо/ёг, зададим вопрос к этому слову. Если оно отвечает на вопрос «что?» – «мальчик получил (что?) ожог» – это существительное. В данном случае можно ожог заменить синонимом «травма от воздействия высокой температуры или химического вещества».

Если же отвечает на вопрос «что сделал?» – «мальчик ожёг руку» – это глагол. Его можно заменить синонимом «получил повреждение тканей руки вследствие воздействия огня»».

Здесь работает правило, регламентирующее правописание букв О и Е после шипящих в корне слова. Оно говорит нам, что для проверки гласной – О или Ё – нужно подобрать однокоренное слово, где в корне О и Е чередуются. Если это возможно и чередование действительно происходит, то в корне искомого слова будет написано Ё. Например:

- бечЁ/Овка – бечЕва => бечЁвка;

- печЁ/Онка – печЕнь => печЁнка.

Если же мы не можем подобрать подходящего слова с чередованием, значит, в корне после шипящей будет стоять О:

- ножОвка;

- шОрох;

- ожОг.

Кажется, ничего сложного. Однако нужно подчеркнуть, что речь шла именно об имени существительном. Таким образом, если в предложении мы пишем ожог в качестве существительного, то оно должно быть написано через О.

Между тем, как мы видели, ожёг может быть глаголом мужского рода, единственного числа в прошедшем времени. То есть «некто» некоторое время назад получил травму. Проще говоря – «ожёгся чем-либо».

Начальная форма глагола «ожёгся» – «ожечься», то есть «ожечь себя» вследствие неосторожности. Именно глагол «ожечь» выступает проверочным словом для слова ожёг, так как в нём наглядно видно, что после шипящей следует гласная Е, значит, под ударением будет стоять Ё.

Вообще, в разговорной речи можно использовать глагол «обжёг» во избежание недопонимания. И хотя прямое лексическое значения слова «обжёг» несколько отличается от «ожёг» (оно означает обработку огнём каких-либо изделий, обычно из глины), большой ошибки в использовании его нет.

Итак, мы видим, что если ожог – это существительное, то пишем в нём О. Если ожёг – это глагол, то пишем Ё.

Примеры предложений

- Ребёнок полез к свече и ожёг палец.

- После того, как мальчик получил ожог, к горящим свечам он больше не лез.

- Ванька ожёг руку и сунул палец в рот.

- Бабушка лечила ожоги сырой картошкой.

- Уголёк упал прямо на штанину и ожёг Сергею колено.

Ошибочное написание

Неправильно писать О там, где нужно Ё, и наоборот.

Так же неверно писать «ажог», «ажёг», «ожок», «абжог».

Синонимы

К существительному: «травма», «повреждение», «рана», «поражение».

К глаголу: «получить травму, повреждение, рану», «обжечься», «обгореть».

Заключение

Итак, чтобы не путать, какая гласная нужна после Ж, необходимо определить часть речи и попробовать найти проверочное слово. Такое проверочное слово есть только для глагола. Если проверочного слова нет – это существительное и пишем его через О.

Правильно/неправильно пишется

Оценка статьи:

Загрузка…