Технологическая карта это документ свободного образца, в котором наглядно описывается весь алгоритм того или иного процесса. По сути, это готовая инструкция с кратким комментарием по каждому этапу. Карта, как правило, выполняется в виде удобной схемы, на которой отражают стадии, количества сырья, условия процессов и требования к готовому продукту. Готовые образцы документа и правила его составления описаны ниже.

Скачать образец технологической карты можно в конце статьи.

Содержание

- 7 разделов технологической карты

- Образец и правила составления технологической карты

- Строительных работ

- Маршрута

- Пищевого производства

- Урока

- Скачать образец технологической карты:

- Поделиться ссылкой:

7 разделов технологической карты

Конкретного образца формы технологической карты не существует, поскольку документ отличается разнообразием. Однако в карте должны содержаться сформулированные или схематические ответы на такие вопросы:

- Какие именно операции нужно выполнять.

- В какой последовательности.

- Время на каждый этап и общее время 1 цикла.

- Состав, количества исходных компонентов, сырья.

- Требования к инструментам и оборудованию для обеспечения процесса.

- Условия осуществления технологии на каждом этапе.

- Описание внешнего вида конечного результата, количественные и качественные требования к его структуре, свойствам, составу; технические характеристики продукта (при необходимости).

Технологическая карта составляется не для всех процессов. Многие операции достаточно простые, чтобы выполнить их без дополнительной инструкции. Однако такой документ необходим, если процесс:

- технологически сложный, требует соблюдения точных условий;

- состоит из многих этапов, которые делятся на свои небольшие стадии;

- содержит неоднозначные этапы, условия, относительно которых есть разногласия.

Например, технологические карты составляются для всех без исключения строительных работ. Они разрабатываются как собственно строительными компаниями, так и научно-исследовательскими институтами.

Наряду с практическим значением технологическая карта как документ имеет и юридический смысл. Она является основной инструкцией, которую работники должны неукоснительно соблюдать. В случае нарушения технологии негативные последствия неизбежно отразятся на результате, что послужит основанием для привлечения к ответственности. Также технологические карты проверяются и специалистами Роспотребнадзора, которые выносят решение об их соответствии/несоответствии принятым стандартам.

Образец и правила составления технологической карты

Технологическая карта составляется в виде обычного документа, в котором наряду с текстовой частью, как правило, присутствует и описание процесса в виде таблицы, схемы, рисунка, чертежа и т.п. Стандартная структура документа включает в себя такие разделы:

- Название.

- Область применения.

- Организация выполнения работ – описание условий, требований к сырью, оборудованию.

- Собственно алгоритм действий.

- Характеристики готового продукта (требования к нему).

- Данные по испытаниям в разных условиях – температура, влажность, уровень освещенности и др.

- Технико-экономические показатели (смета затрат на производство, в том числе трудовых ресурсов).

- Смета материалов и других ресурсов на единицу продукции.

- Техника безопасности во время изготовления продукта.

Наличие всех этих разделов необязательно. Однако в случае со сложными процессами, например, по возведению, ремонту строительных объектов обычно присутствуют все перечисленные пункты. При составлении технологической карты можно ориентироваться на готовые образцы для разных видов деятельности, представленные ниже.

Строительных работ

Для них составляют наиболее сложные технологические карты. В документе важно отразить не только исчерпывающую информацию по условиям процесса, последовательности действий и требованиям к готовому продукту, но и сослаться на соответствующие регламентирующие документы (ГОСТ и другие стандарты).

Маршрута

В этом случае документ содержит исчерпывающие сведения о маршруте – описание транспортного средства, количество человек, начальный, промежуточные и конечные пункты, планируемое время прибытия/убытия, состав передвигающейся группы и т.п.

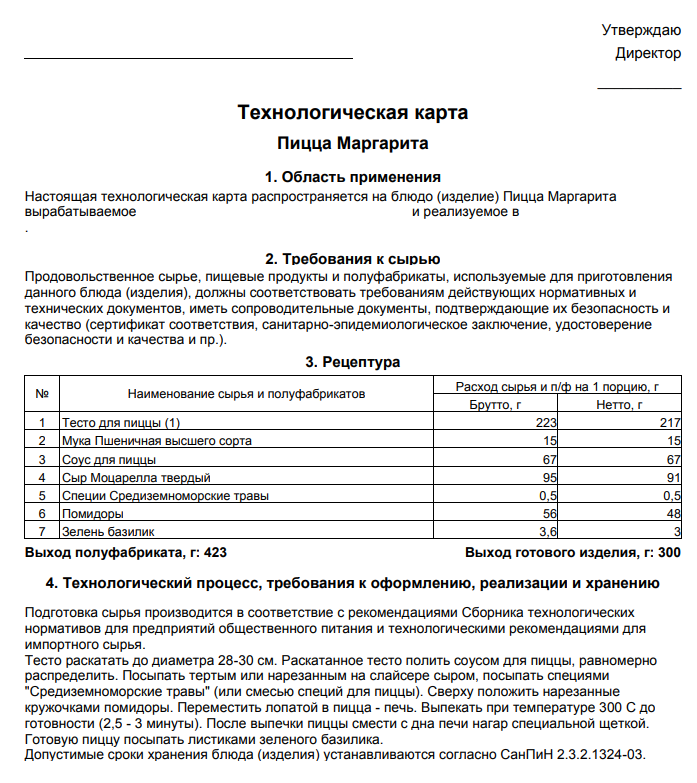

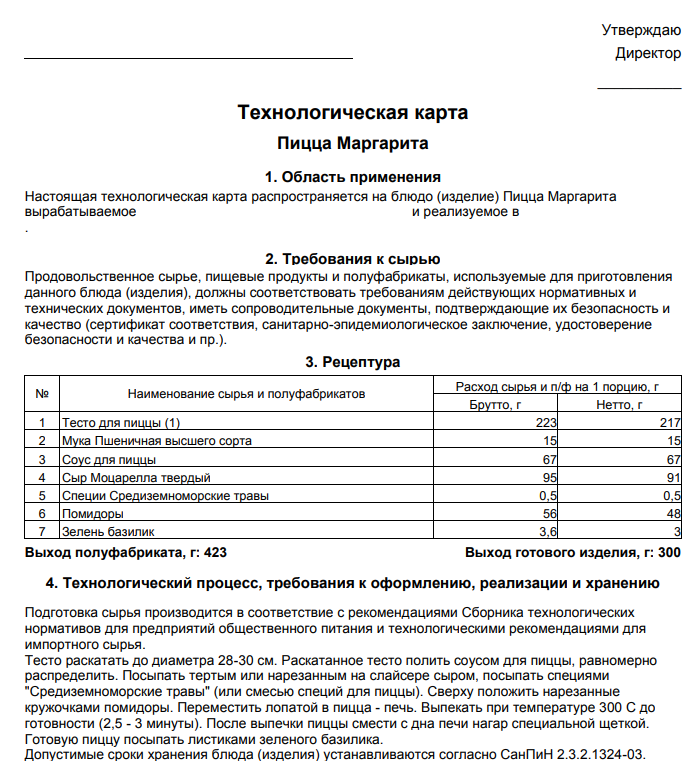

Пищевого производства

Это одни из наиболее простых видов карт, которые содержат не так много разделов, как, например, в случае со строительными работами. Достаточно описать базовые ингредиенты, их количество, а также последовательность действия для приготовления того или иного блюда.

Урока

Карта представляет собой схематическое изображение конспекта урока. В этом смысле документ напоминает план занятия с пошаговым описанием действий учителя и учащихся.

Скачать образец технологической карты:

Скачать образец технологической карты (word)

Поделиться ссылкой:

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

1.Общие положения

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее – Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее – Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1.3.Сторонами (далее – «Стороны) настоящего Соглашения являются:

«Инсейлс» – Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП 771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее — «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь» –

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

2.Обязанности Сторон

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

2.4.Не будут считаться нарушением настоящего Соглашения следующие случаи:

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон;

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон;

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа, или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс — contact@ekam.ru.

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

3.Ответственность Сторон

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

4.Иные положения

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс www.ekam.ru либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

Дата публикации: 01.12.2016г.

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810600001004854

В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г.Москва,

к/с 30101810500000000222, БИК 044525222

Электронная почта: contact@ekam.ru

Контактный телефон: +7(495)133-20-43

|

Составление технологической карты урока |

Технологическая карта урока

В настоящее время все более актуальным становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

Поставленная задача с этого момента полностью меняет конструирование современного урока. Так как же построить урок? Какие основные моменты следует учесть учителю при подготовки к современному уроку, чтобы реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта?

Наиболее «удачным» сценарием современного урока является его обобщенно-графическое выражение, а именно Технологическая карта урока, как современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и ученика, дающая возможность отразить деятельностную составляющую взаимодействия всех участников учебного процесса. Технологическая карта урока позволяет учителю:

- увидеть учебный материал целостно и системно и спроектировать учебный процесс по освоению темы с учетом цели курса математики;

- полностью отразить последовательность всех осуществляемых действий и операций, при более тщательном планировании всех этапов урока, приводящих к намеченному результату;

- корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех субъектов педагогической деятельности;

- согласовывать действия учителя и ученика;

- организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения.

Технологическая карта урока позволит учителю:

- реализовать планируемые результаты ФГОС;

- сформировать у учащихся УУД в процессе изучения темы, раздела, всего учебного курса;

- спроектировать свою деятельность на четверть (триместр), полугодие, год;

- спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до конечного результата;

- выполнить диагностику достижений планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы;

- соотнести результат с целью обучения;

- обеспечить повышения качества образования.

Технология развития информационно-интеллектуальной компетентности

Технологические карты можно разрабатывать на основе технологии развития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК), созданной Л. Г. Панфиловой, Т. Е. Матвеевой и С. А. Сапон, которая раскрывает общедидактические принципы и алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования личностных, метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования.

Главной целью обучения в системе учебных заданий ТРИИК является метапредметный результат формирование и развитие информационно‐интеллектуальной компетентности в процессе учебно ‐ познавательной деятельности школьника. Содержание учебного предмета является средством (информационной основой) процесса достижения компетентности.

В результате освоения темы ученик должен овладеть способностью решать практическую задачу (например, решать задачу по определенному алгоритму) на основе: знания (представления) об основных вопросах содержания учебной темы; понимания взаимосвязей факторов и событий; умения применять новое знание (то, что узнал и понял) в учебной деятельности.

Работа учащихся с учебными заданиями организована специальным образом. Учитель в процессе обучения выступает в роли организатора и консультанта, который формулирует задания в соответствии с целью, контекстом и с учетом принципов логико-информационной корректности и устанавливает последовательность их выполнения. Учащиеся выполняют предложенные учебные задания в разных видах деятельности, принимают участие в диалоге, который выступает ведущим способом организации выполнения заданий и представлен не только в парных и групповых формах работы, но и в индивидуальной (например «диалог» с текстом). Учебные задания группируются по этапам в соответствии с видами деятельности учащихся в технологии развития информационно ‐ интеллектуальной компетентности и направлены на достижение тех или иных целей, определяющих его тип.

Система учебных заданий в ТРИИК включает:

- ситуативное задание в самоопределении к учебно ‐ познавательной деятельности;

- учебные задания в учебно ‐ познавательной деятельности;

- задания творческого типа в интеллектуально ‐ преобразовательной деятельности;

- задания в рефлексии к учебно ‐ познавательной деятельности.

Все учебные задания направлены на поэтапное освоение одной учебной темы.

В начале изучения темы на первом этапе «Самоопределение в деятельности» предлагается «ситуативное задание», которое создает условия для самоопределения учащихся к учебной деятельности. «Ситуативное задание» – учебное задание, стимулирующее интерес учащихся к изучению новой темы посредством специально сформулированной учителем ситуации, в процессе обсуждения которой выявляется противоречие между желанием его выполнить и отсутствием необходимых для этого знаний и умений. Осмысление задания приводит учащихся к осознанию потребности в освоении новой темы и определению цели учебной деятельности.

Результатом этого этапа является самоопределение школьника, основанное на желании осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно значимой цели деятельности учащегося.

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» предлагаются учебные задания на «знание», «понимание» и «умение», пошаговое выполнение которых позволяет школьникам освоить каждую информационную единицу содержательного блока. Выполнение «диагностического задания» позволяет установить достижение поставленной цели.

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий по освоению конкретного содержания и включает:

- Учебное задание на «знание», которое предусматривает самостоятельную работу учащихся с отдельными терминами, понятиями и высказываниями. Эта категория заданий основана на запоминании и воспроизведении изученного материала от конкретных фактов до целостных теорий.

- Учебное задание на «понимание», которое предполагает работу с этим же содержанием на уровне объяснения, обоснования существующего знания. Обоснование содержит установление причинно — следственных связей предъявляемых фактов и процедуру аргументации (тезис, аргументы, вывод).

- Учебное задание на «умение», которое направлено на освоение того же учебного материала на уровне применения. Ученик проявляет способность использовать или применить на практике то, что он узнал и понял в процессе изучения содержательного блока.

- Задание на «диагностику» по характеру соответствующее заданию на «умение», но его цель – установить освоение содержательного блока темы.

Выполнение заданий на «знание», «понимание», «умение» и «диагностику» создает условия для освоения содержания темы и формирования умений работы с информацией, которые соответствуют информационно ‐ интеллектуальным умениям (познавательным УУД). Развитие умений происходит при работе с содержанием на уровне описания, объяснения и применения в процессе использования соответствующих методов работы с информацией. В процессе выполнения заданий формируются также регулятивные и коммуникативные УУД (организационные умения), которые обеспечивают освоение нового знания. В конце учебно ‐ познавательной деятельности ученики выполняют задания на диагностику ‐ контроль освоения содержания всей изученной темы. Задания в зависимости от дидактической цели могут быть на «знание», «понимание» и «умение» и соответствуют стандартам содержания данного учебного предмета.

Успешное выполнение заданий обеспечивает освоение учебной информации и служит основанием для перехода к следующему содержательному блоку изучаемой темы. Содержательный блок – часть изучаемой темы, которая делится по правилам логики (родовидовое деление или целое на части). Обычно блок соответствует пункту параграфа учебника. Количество блоков по освоению учебного содержания определяется учителем с учетом принципов необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при изучении конкретной темы.

Таким образом, последовательное продвижение учащихся по указанным уровням обеспечивает качественное изменение первоначальных знаний и умений. В результате выполнения школьниками заданий в периоде учебно ‐ познавательной деятельности формируется новый тип информации, которую они могут использовать в интеллектуально ‐ преобразовательной деятельности.

На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» предлагается задание творческого типа различного уровня, при этом основу содержания составляет материал первого этапа. Для выполнения ситуативного задания, учащиеся выбирают уровень выполнения:

Информативный — для которого информационный материал и форму выполнения предлагает учитель.

Импровизационный — для выполнения, которого учащиеся самостоятельно выбирают информационный материал изученной темы и форму выполнения.

Эвристический — для выполнения, которого учащиеся самостоятельно определяют объем, уровень, источник информации, создавая собственный вариант решения по данному заданию.

Способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и самоорганизуются для выполнения ситуативного задания. В интеллектуально ‐ преобразовательной деятельности «задание творческого типа» направлено на формирование информационно ‐ интеллектуальных и организационных умений (познавательных, личностных, регулятивных и коммуникативных УУД). Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного задания.

На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по выполнению ситуативного задания в рамках изучаемой темы.

Учебное задание на «самоанализ» предполагает выявление приобретенных знаний и умений и соотнесение школьником полученного результата с поставленной целью обучения в рамках освоения темы. Учебное задание на «самооценку» предусматривает определение учащимися степени удовлетворенности качеством собственной деятельности. Эти задания способствуют формированию организационных умений (регулятивные УУД): умение анализировать и оценивать успешность своей деятельности.

Для обеспечения эффективного обучения ученик, получая учебное задание, должен знать ограничения, которые определенно и однозначно накладываются на выполнение учебного задания (условия выполнения задания, целевая установка и контекст). И что является правильным результатом выполнения конкретного учебного задания (какой именно результат выполнения учебного задания будет считаться неправильным). Учитель, формулируя учебное задание, должен определенно осознавать интеллектуальную характеристику предлагаемого ученику задания («на знание», «на понимание», «на умение» и т.д.) и возможные варианты помощи ученику.

Структура учебного задания включает в себя условие (содержательный компонент – описание проблемы, контекст) и требование (необходимость в разрешении проблемы), которое надлежит выполнить ученику. Корректная формулировка задания содержит ссылку на источник информации, способ деятельности (способ работы с информацией – содержится в требовании) и указание предмета, на который направлено действие (содержится в контексте).

Таким образом, представленная технология не только обеспечивает условия для формирования личностных, метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных), но и развития информационно-интеллектуальной компетентности школьников.

Следует понимать, что в технологической карте урока должны быть определены пути достижения трех групп результатов образования (личностных, метапредметных и предметных), а также учтено то, что часть планируемых результатов не подлежит итоговой аттестации (например, ценностные ориентация выпускника или его индивидуальные психологические характеристики), а другая часть результатов подлежит проверке и аттестации (научные знания, обобщенные способы деятельности, способность к решению учебных и практических задач и другие).

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов.

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества обучения, т. к.:

- учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;

- используются эффективные методы работы с информацией;

- организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность школьников;

- обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической деятельности.

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный педагогический анализ. Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. Структурную форму технологической карты каждый учитель выбирает сам, исходя из своих педагогических предпочтений.

При создании технологической карты урока учителю следует учитывать требования ФГОС, которые предъявляются к современному уроку.

Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока:

- Определение темы учебного материала.

- Определение дидактической цели темы.

- Определение типа урока.

- Продумывание структуры урока.

- Обеспеченность урока (таблица).

- Отбор содержания учебного материала.

- Выбор методов обучения.

- Выбор форм организации педагогической деятельности.

- Оценка знаний, умений и навыков.

- Рефлексия урока.

Карта обеспеченности урока

|

Раздел (учебный элемент) |

Материально-техни-ческое оснащение (количество бумажных источников и компью-теров с необходимым программным обеспечением) |

Учитель |

Ученики |

Время |

||

|

Используемые бумажные источники |

Используемые электронные ресурсы |

Используемые бумажные источники |

Используемые электронные ресурсы |

|||

Структура технологической карты

Основная дидактическая структура урока отображается в технологической карте и плане-конспекте урока. Она имеет как статичные элементы, которые не изменяются в зависимости от типов урока, так и динамические, которым свойственна более гибкая структура:

- Название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение

- Цель освоения учебного содержания: образовательная, развивающая, воспитательная.

- Место урока в системе уроков. Тип урока.

- Универсальные учебные действия (УУД).

- Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные).

- Основное содержание темы. Термины и понятия.

- Организация образовательного пространства:

- Организационный момент: тема; цель; образовательные, развивающие, воспитательные задачи; мотивация их принятия; планируемые результаты: знания, умения, навыки; личностно формирующая направленность урока.

- Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось).

- Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний.

- Сообщение нового материала.

- Решение учебной задачи.

- Усвоение новых знаний.

- Первичная проверка понимания учащимися нового учебного материала (текущий контроль с тестом).

- Закрепление изученного материала.

- Обобщение и систематизация знаний.

- Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый контроль с тестом).

- Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия достижения цели.

- Домашнее задание и инструктаж по его выполнению.

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС

|

1. Структура урока усвоения новых знаний: 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3) Актуализация знаний. 4) Первичное усвоение новых знаний. 5) Первичная проверка понимания 6) Первичное закрепление. 7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению |

5. Структура урока контроля знаний и умений 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика). Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура 4) Рефлексия (подведение итогов занятия) |

|

2 Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 1) Организационный этап. 2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний. 3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 4) Первичное закрепление

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 7) Рефлексия (подведение итогов занятия) |

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и умений. В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения. 4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 5) Рефлексия (подведение итогов занятия) |

|

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 1) Организационный этап. 2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 4) Актуализация знаний.

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 6) Обобщение и систематизация знаний 7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 9) Рефлексия (подведение итогов занятия) |

7. Структура комбинированного урока. 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3) Актуализация знаний. 4) Первичное усвоение новых знаний. 5) Первичная проверка понимания 6) Первичное закрепление 7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 9) Рефлексия (подведение итогов занятия) |

|

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3) Актуализация знаний. 4) Обобщение и систематизация знаний Подготовка учащихся к обобщенной деятельности Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 5) Применение знаний и умений в новой ситуации 6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 7) Рефлексия (подведение итогов занятия) Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу |

Сейчас разработано большое количество образцов технологических карт разных типов уроков, с учетом всех выше перечисленных структурных элементов. Каждый учитель, разрабатывая технологическую карту своего урока, выбирает удобную для себя форму составления карты, в зависимости от типа и вида урока. Существуют технологические карты, как с дидактической структурой урока, так и с методической структурой урока.

Этапы составления технологической карты урока

|

Название этапа |

Дидактическая задача |

Деятельность учителя |

Деятельность учеников |

Планируемый результат |

Методическое обеспечение |

|

Организационный момент (1мин) |

Настроить учащихся на работу |

Создает положительную мотивацию |

Слушают учителя |

Создание положительной мотивации |

|

|

Ориентировочно-мотивационный этап (8мин) |

Вводное повторение. Создание проблемной ситуации. |

Организует повторение опорных знаний. Предлагает входной тест. Погружает учащихся в их «незнание» |

Выполняют задание-тест |

Повторение опорных знаний. Учащиеся выделяют вопросы, ответы на которые они затрудняются дать |

Листы с входным тестом на каждого ученика |

|

Постановка целей урока (2 мин) |

Развивать умения формулировать цели урока |

Помогает учащимися сформулировать цели урока. Создает условия для самоопределения учащихся на деятельность и ее результаты |

Предлагают формулировки целей и задач урока |

Сформулировать диагностические цели урока |

Тема урока |

|

Операционно-познавательный этап (20-25 мин) |

Передать знания по новой теме. Организовать целенаправленную познавательную деятельность учащихся, их тренировку в тех действиях, которые являются целью урока. Организовать образовательные ситуации развивающего типа |

Оборудование, карточки с заданиями |

|||

|

Контрольно-коррекционный этап (8мин) |

Создать условия для самоконтроля, коррекции и самооценки знаний, умений и деятельности учащихся. Обеспечить самоопределение на домашнее задание |

Листы с выходным тестом на каждого ученика Карта ответов |

|||

|

Рефлексивный этап (2 мин) |

Развитие умений обсуждать и анализировать сам учебный процесс, который привел к полученным результатам |

Проводит беседу по вопросам: достигнуты ли цели; пригодятся ли полученные знания; каким образом можно узнать непонятное и т.д. |

Участвуют в беседе |

Учащиеся осознают успешность восприятия и осмысления объектов изучения |

Технологическая карта с дидактической структурой урока

|

Название предмета: |

Класс: |

Урок № |

Дата: |

||

|

Тема: |

|||||

|

Образовательные цели: |

|||||

|

Развивающие цели: |

|||||

|

Воспитательные цели: |

|||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

|||||

|

Тип урока: |

|||||

|

Межпредметные связи: |

|||||

|

Познавательные УУД: |

|||||

|

Коммуникативные УУД: |

|||||

|

Регулятивные УУД: |

|||||

|

Личностные УУД: |

|||||

|

Основные термины и понятия: |

|||||

|

Планируемые результаты |

|||||

|

№ |

Этап урока |

Используемые приемы, методы, формы, |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

Технологическая карта с методической структурой урока

|

Название предмета: |

Класс: |

Урок № |

Дата: |

|||

|

Тема: |

||||||

|

Образовательные цели: |

||||||

|

Развивающие цели: |

||||||

|

Воспитательные цели: |

||||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

||||||

|

Тип урока: |

||||||

|

Межпредметные связи: |

||||||

|

Познавательные УУД: |

||||||

|

Коммуникативные УУД: |

||||||

|

Регулятивные УУД: |

||||||

|

Личностные УУД: |

||||||

|

Основные термины и понятия: |

||||||

|

Планируемые результаты |

||||||

|

Дидактическая структура урока |

Методическая подструктура урока |

Признаки решения дидактических задач |

||||

|

Методы обучения |

Форма деятельности |

Методические приемы и их содержание |

Средства обучения |

Способы организации деятельности |

||

Шаблоны оформления технологических карт

Разработка технологической карты урока изучения и первичного закрепления новых знаний

Урок-лекция – одна из возможных форм изучения нового материала. Дидактической функцией такого урока является передача знаний, сведений. Но на лекции можно не только передавать знания, но и организовать самостоятельную деятельность учащихся, через представление материала в виде схем, таблиц, опор, диаграмм. На сегодняшний день в методической литературе предлагается много форм соединения знаний в систему. Одной из таких форм является лекция-гипертекст, которая позволяет экономить учебное время, обеспечивает долгосрочное запоминание материала, способствует развитию учащихся и создаёт условия для внутренней дифференциации:

|

Название предмета: |

Класс: |

Урок № |

Дата: |

||

|

Тема: |

|||||

|

Образовательные цели: |

Предоставить учащимся возможность получения разнообразной информации по теме «…».. Способствовать глубокому и осознанному запоминанию материала |

||||

|

Развивающие цели: |

Содействовать формированию умения работать с различными текстами и дополнительной литературой; структурировать предложенный текст; делать выводы; составлять планы и обобщения; продолжить формирование познавательного интереса учащихся |

||||

|

Воспитательные цели: |

Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее оговоренным условиям; формировать волевые качества личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца |

||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

Урок изучения нового материала |

||||

|

Тип урока: |

лекция |

||||

|

Межпредметные связи: |

|||||

|

Познавательные УУД: |

Совершенствуют технику смыслового чтения; извлекают необходимую информацию из прослушанного и прочитанного текста; определяют основную и второстепенную информацию; устанавливают причинно-следственные связи между объектами; осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; структурируют знания |

||||

|

Коммуникативные УУД: |

Осуществляют инициативное сотрудничество в поиске, сборе и структурировании информации; тактично управляют поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку его действий, осуществляют сознательное сотрудничество; учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций; формируют умение с достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; осуществляют и совершенствуют владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка |

||||

|

Регулятивные УУД: |

Овладевают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель, планировать ее реализацию; определяют последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; вносят необходимые дополнения и коррективы в совместную деятельность |

||||

|

Личностные УУД: |

Осуществляют ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; мотивируют свои действия; выражают готовность в любой ситуации поступать в соответствии с общепринятыми правилами поведения; осознают важность хорошо исполненного дела; осуществляют личностную саморефлексию, способность к саморазвитию (оценивают собственную учебную деятельности: успешность, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач) |

||||

|

Основные термины и понятия: |

|||||

|

Планируемые результаты: |

|||||

|

№ |

Этап урока |

Форма/приемы |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

|

1 |

Подготовительный |

1. Подбирает текстовый материал (параграф учебника и/или материал из дополнительной литературы). 2. Готовит нужное количество экземпляров текста и заданий для контроля. 3. Готовит иллюстративный материал по теме урока |

Делятся на группы |

1.Текст для изучения. 2.Задания для контроля – тесты. 3. Изображения. 4.Фрагменты видеофильмов. 5. Слайды |

|

|

2 |

Организационный |

Коллективная/фронтальная беседа |

1. Учитель проверяет готовность класса к уроку. 2. Совместно с учениками формулирует цель изучения темы. 3. Предъявляет текст для работы на уроке. 4. Настраивает класс на продуктивную деятельность |

1.Готовятся к работе: организуют рабочее место. 2. Открывают нужный текст в учебнике либо получают подготовленный специально печатный текст |

Текст для изучения |

|

3 |

Центральный этап |

1.Коллективная работа с учебником |

1. Озвучивает гипертекст. 2.Сопровождает свой рассказ зарисовками, записями на доске (опорными сигналами), например, выписывает новые термины |

Следят за монологом учителя по своим материалам, делают пометки |

Текст |

|

2.Индивидуальная, самостоятельная работа с текстом |

Дает задание структурировать текст |

1.Структурируют текст – делят текст на части, ищут границы между ними, выделяют главные мысли и дают названия разделам. 2.Усваивают логику изложения. 3. В тексте создают план изложения материала |

Текст |

||

|

3. Взаимообучение в группах |

1. Предлагает объединиться в группы по заранее продуманному и/или требующемуся принципу. 2. Предъявляет задание для групповой работы. 3. При необходимости (чтобы проговорить, рассмотреть весь текст) задает дополнительные вопросы, корректирует и консультирует учащихся |

1. В течение 3-5 минут готовят 5-7 вопросов к тексту, на которые в тексте есть конкретный прямой ответ. 2. Группы обмениваются вопросами, продолжая искать и называть вслух дословный или близкий к тексту ответ |

Текст |

||

|

4. Эвристическая беседа |

1. Предъявляет следующее задание. 2. Участвует в обсуждении и помогает в осмыслении материала. 3. Координирует ход процесса. 4. Побуждает к высказыванию своего мнения. 5. Наблюдает за поведением участников, отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на уроке |

1. В течение 4-5 минут готовят несколько (3-5) вопросов к тексту, на которые в тексте нет прямого ответа, однако, понимая материал, на них можно дать ответ. 2. Группы обмениваются вопросами, но ответ на них находят не в тексте, а в собственных мыслях. 3. Озвучивают ответы на неповторяющиеся вопросы |

Текст |

||

|

4 |

Контрольный |

Самостоятельная индивидуальная работа |

1. Подводит итог работы. 2. Раздает тестовые задания. 3. Информирует о технологии выполнения и оценивания тестов |

1. Участвуют в коррекции ответов. 2. Выполняют тесты, содержащие задания разных уровней: на узнавание, понимание и применение информации |

Разноуровневые тестовые задания |

|

5 |

Домашнее задание |

Фронтальная |

Консультирует учащихся по типам, технологии выполнения и методам оценивания дифференцированного домашнего задания |

Получают индивидуальное домашнее задание |

Учебник Карточка индивидуального домашнего задания |

|

6 |

Рефлексия |

Групповая рефлексия. Фронтальная беседа. |

Благодарит учащихся за активную и плодотворную работу, отмечает успешность овладения содержанием урока |

1. Оценивают эффективность своей деятельности на уроке, анализируют возникшие трудности и способы их преодоления. 2. Заполняют таблицу-опросник для групповой рефлексии |

Таблица-опросник. |

Разработка технологической карты для урока обобщения и систематизации знаний

Одним из типов уроков, которые предлагаются в рамках нового стандарта, является урок-экскурсия.

По своему месту в учебном процессе экскурсии чаще всего являются заключительными – они проводятся после изучения той или иной темы или раздела программы и позволяют закрепить, углубить, обобщить изученный материал, «выводят» знания учащихся из стен класса и знакомят учащихся с проявлением и использованием изученных явлений и законов в жизни, технике, производстве.

|

Название предмета: |

Класс: |

Урок № |

Дата: |

||

|

Тема: |

|||||

|

Образовательные цели: |

Закрепление и углубление знаний учащихся, полученных при изучении темы «….». Предоставление учащимся возможности получения практической информации по теме «…»; знакомство с проявлением и использованием изученных явлений и законов в жизни, технике, производстве. Обеспечение практической, политехнической и профориентационной направленности учебного процесса |

||||

|

Развивающие цели: |

Расширение объема жизненных наблюдений и кругозора учащихся. Формирование умения объяснять явления, применять знания в новой ситуации |

||||

|

Воспитательные цели: |

Знакомство с лучшими представителями выбранной профессии, с новаторами; воспитание уважения к людям труда |

||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

|||||

|

Тип урока: |

Урок обобщения и систематизации ЗУН, СУД |

||||

|

Межпредметные связи: |

|||||

|

Познавательные УУД: |

Устанавливают причинно-следственные связи между объектами. Осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, проводят сравнение, классификацию объектов по заданным критериям. Строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях |

||||

|

Коммуникативные УУД: |

Адекватно используют коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения коммуникативных задач, строят монологическое высказывание, овладевают диалогической формой коммуникации. Осуществляют инициативное сотрудничество в поиске, сборе и структурировании информации. Приобретают умения организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа действия |

||||

|

Регулятивные УУД: |

Учатся контролировать и оценивать свои действия. Учатся учитывать выделенные ориентиры действия в сотрудничестве с учителем. Вносят необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, используют предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. Выполняют учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме |

||||

|

Личностные УУД: |

Формируют внутреннюю позицию, адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентируются на моральные нормы и их выполнение. Учатся замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями |

||||

|

Основные термины и понятия: |

|||||

|

Планируемые результаты: |

|||||

|

№ |

Этап урока |

Форма/приемы |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

|

I |

Подготовительный |

1.Выбирает объект экскурсии, на котором можно наиболее наглядно осуществить показ изученных явлений и законов. 2. Знакомится со специальной литературой. 3. Составляет подробный план экскурсии. 4. Проводит организационную и консультационную работу с представителями предприятия. 5. Лично проверяет объект на предмет соблюдения техники безопасности и личной безопасности учащихся |

На предшествующем экскурсии уроке получают вопросы, ответы на которые они должны получить во время экскурсии |

1.Специальная литература по теме. 2. Учебник |

|

|

II |

Организационный |

Коллективная/фронтальная беседа |

1. Сообщает учащимся о цели мероприятия. 2. Настраивает на плодотворную работу. 3. Предупреждает о правилах поведения на объекте, соблюдении техники безопасности (фиксирует в журнале по технике безопасности) |

Готовятся участвовать в мероприятии |

|

|

III |

Центральный а) начало маршрута |

Вступительная беседа |

Освещает особенности предприятия: выпускаемая продукция и ее применение в быту, производстве и т.п., явления или законы, лежащие в основе технологических процессов |

Включаются в деятельность по освоению содержания экскурсии |

|

|

б) Вслед за экскурсоводом/ведущим… |

Монолог с элементами беседы |

Контролирует ход экскурсии |

1. Внимательно наблюдают, слушают, делают зарисовки, записывают необходимые данные. 2. Готовятся дать ответы на вопросы учителя, полученные перед экскурсией |

||

|

в) Спроси у меня… |

Фронтальная беседа |

Направляет поток вопросов к экскурсоводу в рациональное русло |

Выясняют вопросы, возникшие по ходу экскурсии |

||

|

V. |

Итоговый |

Фронтальное обсуждение |

1. Благодарит представителей предприятия за помощь в организации экскурсии. 2. Напоминает учащимся о необходимости в срок, назначенный учителем, подготовить отчет об экскурсии с приложением подготовленного экскурсионного материала. 3. Намечает методы применения экскурсионного материала в последующем учебном процессе и во внеклассной работе – в качестве раздаточного материала для лабораторных работ и упражнений, для изготовления стендов, схем, плакатов, составления задач, для выпуска специальных номеров стенных газет, для проведения вечеров |

1. Делятся впечатлениями. 2. Уточняют вопросы по теме экскурсии, по технологии изготовления экскурсионного материала: а) коллекционный материал, б) схемы и/или плакаты, в) паспортные данные технических установок |

Разработка технологической карты для урока-семинара

Семинар – учебно-практическое занятие, на котором учащиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя.

Основные действующие лица:

1. Докладчик.

2. Содокладчик.

3. Пара экспертов (учитель-ученик).

4. Провокатор.

5. Ученый (-ые).

6. Ассистент

|

Название предмета: |

Класс: |

Урок № |

Дата: |

||

|

Тема: |

|||||

|

Образовательные цели: |

Способствовать глубокому осмыслению, критическому осмыслению и запоминанию материала |

||||

|

Развивающие цели: |

Развивать навыки самостоятельной работы с дополнительной литературой; умение сравнивать, анализировать и обобщать. Формировать исследовательскую компетентность, навыки использования информационных технологий. Продолжить формирование познавательного интереса учащихся. |

||||

|

Воспитательные цели: |

Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее оговоренным условиям. Формировать волевые качества личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца |

||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

Урок обобщения и систематизации знаний |

||||

|

Тип урока: |

Семинар |

||||

|

Межпредметные связи: |

|||||

|

Познавательные УУД: |

Участвуют в создании способов решения проблем творческого и поискового характера; осуществляют поиск и выделение необходимой информации; применяют методы расширенного информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; учатся строить четко сформулированное логическое рассуждение; осуществляют синтез – составление целого из частей, пытаются самостоятельно достраивать недостающие компоненты |

||||

|

Коммуникативные УУД: |

Осуществляют планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определяют цели, функции, степень участия и способы взаимодействия; осуществляют инициативное сотрудничество в поиске, отборе, сохранении и представлении информации; приобретают умения учитывать позицию собеседника, адекватно воспринимать и передавать информацию; учатся формулировать собственное мнение и позицию; учатся учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной |

||||

|

Регулятивные УУД: |

Определяют и формулируют цель деятельности на каждом этапе работы; в диалоге с учителем учатся вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев: активно используют критерии оценки и самооценки; учатся оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; анализируют эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности, оценивают их влияние на настроение человека |

||||

|

Личностные УУД: |

Знают моральные нормы, учатся соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; учатся выделять нравственный аспект поведения и ориентацию в межличностных отношениях; учатся устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; формируют внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к образовательному процессу, выраженному в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний |

||||

|

Основные термины и понятия: |

|||||

|

Планируемые результаты: |

|||||

|

№ |

Этап урока |

Форма/приемы |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

|

I |

Подготовительный |

Индивидуальная работа с источниками информации. Составление тезисов выступлений |

Определяет тему семинара. Подбирает основных действующих лиц. Знакомит каждого участника с функциями, формами и методами отчета на семинаре, критериями оценивания. Составляет список вопросов и заданий к семинару. Фиксирует их в специальной таблице. Проводит индивидуальные и групповые консультации. Привлекает учащихся к подготовке и подбору оборудования и наглядных пособий |

Обсуждают предложенную тему семинара. Вместе с учителем намечают и обсуждают план подготовки. Изучают рекомендованную литературу, дополнительный материал, интернет-ресурсы |

Научно-популярная и учебная литература, ЭОР, ЦОР |

|

II |

Организационный |

Коллективная/монолог |

Проверяет готовность класса к уроку. Проверяет присутствие и готовность действующих лиц |

Ученики готовятся к работе: организуют рабочее место |

|

|

III |

Введение в занятие |

Коллективная/монолог |

Озвучивает тему семинара. Настраивает класс на продуктивную деятельность |

Учащиеся получают шаблон обобщающей таблицы |

Слайды |

|

IV |

Центральный этап |

Коллективная/обмен информацией между участниками |

Координирует ход процесса |

Слушают выступление докладчика, в тезисной форме излагающего основные положения изученного материала, и содокладчика, который дополняет, подкрепляет аргументами это выступление |

Видеофрагменты, изображения, таблицы |

|

Наблюдает за поведением участников |

Слушают выступление оппонента, который подготовил вопросы, являющиеся либо дискуссионными, неясными, либо интересными с различных точек зрения |

||||

|

Побуждает к высказыванию своего мнения |

Обсуждают выступление оппонента и готовят вопросы ученому (или группе ученых). |

||||

|

Координирует ход процесса |

Слушают ответы ученых на поставленные учащимися вопросы. Уточняют непонятные моменты |

||||

|

V |

Обсуждение итогов |

Коллективная/фронтальное обсуждение, запись в таблице |

Участвует в экспертной оценке ответов ученых на вопросы учащихся. Подстраховывает экспертную оценку второго эксперта-учащегося. Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности обучающихся на уроке |

Основные понятия учащиеся фиксируют в тетрадях и заполняют обобщающую таблицу, принимают участие в итоговой беседе |

Обобщающая таблица, конспект |

|

VI |

Рефлексия |

Индивидуальная/ оценивание в таблице-шаблоне |

Благодарит участников семинара за активную и плодотворную работу, отмечает успешность овладения содержанием урока |

Оценивают эффективность своей деятельности на уроке, анализируют возникшие трудности и способы их преодоления. Заполняют таблицу- опросник для групповой рефлексии |

Таблица-шаблон, опросник |

Образцы технологических карт уроков математики.

№1

|

Название предмета: математика |

Класс: 5 |

Урок № 63 |

Дата: |

||

|

Тема: |

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений |

||||

|

Образовательные цели: |

Способствовать глубокому и осознанному запоминанию материала по теме «Решение уравнений». Формировать умения решать задачи с помощью уравнений. Применить имеющиеся знания в процессе решения учебных задач. Определить уровень восприятия, осмысления и первичного запоминания материала, провести коррекцию уровня сформированности умений и навыков в ходе решения задач на уроке. Пробудить познавательную активность. |

||||

|

Развивающие цели: |

Содействовать формированию умений: работать с текстом задачи, делать выводы; читать и составлять уравнение по условию задачи. На примерах задач учить разрешать жизненные вопросы и проблемы. Развитие способности учащихся к анализу предоставляемой и получаемой информации, логически выстроенной цепочки рассуждений. Развитие умений правильно и кратко выражать свои мысли. |

||||

|

Воспитательные цели: |

Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее оговоренным условиям. Повышение коммуникативной активности учащихся, их эмоциональной включенности в учебный процесс. |

||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

Урок применения знаний, умений и навыков. |

||||

|

Тип урока: |

Урок формирования предметных навыков, овладение предметными умениями. |

||||

|

Познавательные УУД: |

Устанавливают причинно-следственные связи между объектами; осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов. Структурируют знания. Овладевают навыками решения проблем. Участвуют в создании способов решения проблем поискового характера; осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Пытаются самостоятельно достраивать недостающие компоненты. |

||||

|

Коммуникативные УУД: |

Проявляют уважительное отношение к одноклассникам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. Приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. Осуществляют и совершенствуют владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

||||

|

Регулятивные УУД: |

Определяют последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; вносят необходимые дополнения и коррективы в совместную деятельность. В диалоге с учителем учатся вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех. |

||||

|

Личностные УУД: |

Мотивируют свои действия; выражают готовность в любой ситуации поступать в соответствии с общепринятыми правилами поведения; осознают важность хорошо исполненного дела. Осуществляют личностную саморефлексию, способность к саморазвитию (оценивают собственную учебную деятельности: успешность, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач). |

||||

|

Основные термины и понятия: |

Уравнение, корень уравнения, компоненты сложения, вычитания. |

||||

|

Планируемые результаты |

Уметь решать уравнения в два или в три действия. Применять распределительное свойство умножения. Правильно составлять уравнение по условию задачи. Уметь выбирать наиболее рациональный способ решения уравнений и задач. Использовать изученный материал для решения задач в других темах курса. |

||||

|

Методы По источникам знаний По степени взаимодействия учитель-ученик Относительно характера познавательной деятельности |

Словесные, наглядные Эвристическая беседа Репродуктивный, частично — поисковый |

||||

|

№ |

Этап урока |

Формы / приемы |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

|

1 |

Организационный |

Коллективная/ фронтальная беседа |

Приветствие учащихся. Проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей. |

Включаются в деловой ритм урока. |

|

|

2 |

Актуализация знаний |

Индивидуальная, коллективная/ фронтальная беседа |

Учитель проводит устный счет. (уравнения в одно действие, упрощение выражений). Предлагает учащимся решить более сложные уравнения Контролирует правильность выполнения уравнений. Предлагает задачу, заведомо решаемую с помощью уравнения. Создает для учащихся проблемную ситуацию |

Участвуют в работе по повторению: выполняют примеры устного счета, проговаривают компоненты сложения и вычитания. Решают предложенные учителем уравнения. Оценивают себя. |

Листы с уравнениями. Карточки |

|

Организует и координирует работу учащихся по определению темы урока. Вместе с учениками определяет цель урока. |

Учащиеся формулируют тему и цели урока. |

||||

|

3. |

Восприятие и осмысление учащимися нового материала. Первичная проверка пониманий |

Коллективная/ беседа |

Объясняет новый материал. Задает вопросы учащимся. |

Отвечают на вопросы учителя |

Учебник: №578 |

|

4. |

Первичное осмысление и применение знаний |

Коллективная / беседа |

Предлагает учащимся решить задачи на составление уравнений. |

Решают предложенные учителем задачи. Оценивают себя и выставляют баллы в оценочные листы. |

№ 579 |

|

5. |

Физкультминутка |

Коллективная |

Организует физкультминутку. |

Повторяют упражнения за учителем. |

|

|

6. |

Первичное закрепление знаний |

Парная/ |

Предлагает решить задачи из учебника совместно с соседом по парте. |

Работают в парах над решением задачи. Оценивают свою работу и работу соседа по парте. |

№580, 581 |

|

7 |

Подведение итогов урока |

Информирует учащихся о домашнем задании. Контролирует выставление оценок учащимися |

Выставляют себе итоговую оценку в оценочных листах. |

№618, 619, 625(а) |

|

|

8 |

Рефлексия |

Индивидуальная |

Проводит рефлексию: Задает вопросы. |

Отвечают на вопросы. |

№2

|

Название предмета: математика |

Класс: 5 |

Урок № |

Дата: |

||

|

Тема: |

Решение задач на движение |

||||

|

Образовательные цели: |

Предоставить учащимся возможность получения разнообразной практической информации по теме «Решение задач на движение». Способствовать глубокому и осознанному запоминанию материала. Применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных задач на все виды движения (встречное, в противоположных направлениях, в одну сторону). Определить уровень восприятия, осмысления и первичного запоминания материала, провести коррекцию уровня сформированности умений и навыков в ходе решения задач на уроке. Пробудить познавательную активность. Повысить интерес к предмету. |

||||

|

Развивающие цели: |

Содействовать формированию умений: работать с текстом задачи, делать выводы; читать и составлять схемы по условиям задач. На примерах задач учить разрешать жизненные вопросы и проблемы. Развитие способности учащихся к анализу предоставляемой и получаемой информации, логически выстроенной цепочки рассуждений. Развитие умений правильно и кратко выражать свои мысли. |

||||

|

Воспитательные цели: |

Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее оговоренным условиям. Формировать волевые качества личности учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца. Повышение коммуникативной активности учащихся, их эмоциональной включенности в учебный процесс. Воспитывать у учащихся чувство уверенности в своих силах. |

||||

|

Место урока в системе уроков данного раздела: |

Урок применения знаний, умений и навыков |

||||

|

Тип урока: |

Урок формирования первоначальных предметных навыков, овладение предметными умениями. |

||||

|

Познавательные УУД: |

Устанавливают причинно-следственные связи между объектами; осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов. Структурируют знания. Строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. Овладевают навыками решения проблем. Участвуют в создании способов решения проблем творческого и поискового характера; осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Пытаются самостоятельно достраивать недостающие компоненты. |

||||

|

Коммуникативные УУД: |

Проявляют уважительное отношение к одноклассникам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. Приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками. Тактично управляют поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку его действий, осуществляют сознательное сотрудничество. Осуществляют и совершенствуют владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

||||

|

Регулятивные УУД: |

Овладевают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении, включая способность принимать и сохранять учебную цель, планировать ее реализацию. Определяют последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; вносят необходимые дополнения и коррективы в совместную деятельность. В диалоге с учителем учатся вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех. |

||||

|

Личностные УУД: |

Осуществляют ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей. Мотивируют свои действия; выражают готовность в любой ситуации поступать в соответствии с общепринятыми правилами поведения; осознают важность хорошо исполненного дела. Осуществляют личностную саморефлексию, способность к саморазвитию (оценивают собственную учебную деятельности: успешность, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач). |

||||

|

Основные термины и понятия: |

Расстояние, скорость, время, скорость сближения, скорость удаления, встречное движение, движение в противоположных направлениях, одностороннее движение. |

||||

|

Планируемые результаты |

Правильно использовать термины «скорость сближения», «скорость удаления». Правильное воспроизведение образцов выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при решении учебных задач. Каждый ученик должен проводить классификацию задач по виду движения (в одном направлении, в разных направлениях). Уметь выбирать наиболее рациональный способ решения задачи. Использовать изученный материал для решения задач в других темах курса. |

||||

|

Методы По источникам знаний По степени взаимодействия учитель-ученик Относительно характера познавательной деятельности |

Словесные, наглядные Эвристическая беседа Репродуктивный, частично — поисковый |

||||

|

№ |

Этап урока |

Формы / приемы |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Ресурс |

|

1 |

Организационный |

Коллективная/ фронтальная беседа |

Приветствие учащихся. Проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей. Проводит инструктаж по работе с технологическими картами. |

Учащиеся делятся на 4 группы. Включаются в деловой ритм урока. |

Слайд №1 |

|

2 |

Актуализация знаний |

Индивидуальная, коллективная/ фронтальная беседа |

Повторение действий с натуральными числами. Учитель демонстрирует задачи на движение, чтобы подвести к теме урока. |

Участвуют в работе по повторению: выполняют примеры устного счета. Решают устно задачи на движение и отвечают на поставленные вопросы. |

Листы с числовыми цепочками Слайд №2 Слайд №3 |

|

Организует и координирует работу учащихся по определению темы урока. Вместе с учениками определяет цель урока. |

Учащиеся формулируют тему и цели урока. |

Слайд №4 |

|||

|

3. |

Восприятие и осмысление учащимися нового материала. Первичная проверка пониманий |

Коллективная/ беседа |

Предлагает учащимся вычислить скорости сближения и удаления для разных случаев движения. Предлагает учащимся на основе выполненных заданий самим построить последовательность действий при нахождении расстояния между движущимися объектами. |

Вычисляют устно скорости сближения и удаления. Выводят последовательность действий при нахождении расстояния между движущимися объектами. |

Слайд №5, 6 |

|

4. |

Первичное осмысление и применение знаний |

Коллективная / беседа |

Предлагает учащимся решить задачи на нахождение времени и расстояния при разных видах движения. |

Решают предложенные учителем задачи. Оценивают себя и выставляют себе оценку. |

Слайд №7, №8 |

|

5. |

Физкультминутка |

Коллективная |

Организует физкультминутку. |

Повторяют упражнения за учителем. |

Слайд №9 |

|

6. |

Первичное закрепление знаний |

Групповая |

Предлагает выполнить тест каждой группе Проводит инструктаж по работе с пультами для выполнения теста учащимся. |

Работают в группе, обсуждают решение и отвечают с помощью пультов для голосования. Выставляют свою оценку за тест в технологическую карту. |

Флипчарт «Тест» |

|

Групповая |

Учитель организует работу по группам 1 и 4 группа: работает с проектным заданием. 2 и 3группа: работает над задачей, которая имеет несколько решений. |

Работают в группах над решением своих задач. Представляют классу свою работу и рассказывают решение задач. Оценивают себя и выставляют себе оценку |

Слайд №12-18 |

||

|

7 |

Подведение итогов урока |

Информирует учащихся о домашнем задании. Контролирует выставление оценок учащимися |

Получают карточки с домашним заданием. Выставляют себе итоговую оценку. |

Слайд №20 |

|

|

8 |

Рефлексия |

Индивидуальная |

Проводит рефлексию: Задает вопросы. |

Отвечают на вопросы. |

Слайд №21 |

Заключение

Технологическая карта урока становится новым видом методической продукции, который позволяет обеспечить эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе. Она позволяет:

- увидеть учебный материал целостно и системно;

- проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом цели освоения курса;

- гибко использовать эффективные приемы и формы работы с обучающимися на уроке;

- согласовывать действия учителя и учащихся;

- организовывать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения;

- осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности.

С помощью технологической карты можно провести системный и аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали).

Например:

- реализацию учителем целей урока;

- использование развивающих методов, способов активизации познавательной деятельности обучающихся;

- осуществление оценивания и контроля.

Таким образом, обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.

Технологическая карта производства

Что такое технологическая карта производства продукции? Для чего она нужна и из чего состоит этот документ? Об этом расскажем далее в статье.

Что такое ТК

Технологическая карта по организации производства (ТК) — это технический регламент, то есть, задокументированное описание техпроцессов в том порядке, как они должны идти при производстве. Здесь указываются параметры, режим, методы и виды контроля. В нем описаны средства оснащения, которые необходимы для работы.

Техкарта на производстве определяет весь производственный процесс. Поэтому этот документ обязателен и должен входить в список основной документации на предприятии. Иными словами, без него комплект общей техдокументации не может считаться полным.

Технологическая карта или план производства работ

Некоторые предприятия работают по ППР. Этот документ также относится к числу организационно-исполнительных.

Важно, чтобы в этой документации были указаны меры безопасности, принятые на предприятии. Также важно обозначить анкерные точки (элементы страховочной системы), если это необходимо. В плане также должно рассказываться о спасении и эвакуации людей при пожаре и прочих экстренных ситуациях.

ППР разрабатывается согласно Положению о СУОТ (системе управления охраны труда) компании. При разработке необходимо включить в документ категорию, где должно быть рассказано о правильном реагировании персонала на аварийные и несчастные случаи. Или если произошла профессиональная травма.

Самое главное, чтобы ТК и ППР были написаны просто и понятно. То есть, они должны быть практикоприменимы.

Технологическая карта производства: пример