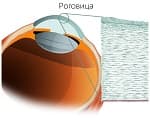

Роговица – передняя часть оболочки глазного яблока, прозрачная выпукло-вогнутая линза. Средняя толщина роговицы 530-540 мкм. Некоторые люди рождаются с роговицей тоньше обычного, у других она истончается из-за влияния заболеваний или внешних факторов.

- Врожденная тонкая роговица

- Приобретенная тонкая роговица

- Симптомы, сопутствующие истончению роговицы

- Диагностика

- Интерпретация величин толщины роговицы

- Операции при тонкой роговице

- Сложности и ограничения

- Современные щадящие методы лазерной коррекции

- Имплантация ФИОЛ: когда лазерная коррекция невозможна

Роговица – передняя часть оболочки глазного яблока, прозрачная выпукло-вогнутая линза. Средняя толщина роговицы 530-540 мкм. Некоторые люди рождаются с роговицей тоньше обычного, у других она истончается из-за влияния заболеваний или внешних факторов.

Общепринятой градации толщины роговицы не существует, лишь условно толщину роговицы можно представить следующим образом:

- ультратолстая – от 600 мкм;

- толстая – 561-600 мкм;

- нормальная – 520-560 мкм;

- тонкая – 481-520 мкм;

- ультратонкая – менее 480 мкм.

Понятие «тонкая роговица» по своей сути не является диагнозом. При его упоминании всегда требуется острожный дифференциальный подход с расшифровкой того, что именно доктор имел в виду.

Врожденная тонкая роговица

Подобное состояние может быть предопределено генетически, то есть являться наследственной особенностью, что сравнимо с фенотипическими особенностями рода (рослые или невысокие, длинный или курносый нос и прочее). Возможно, что тонкая роговица может явиться проявлением генетического синдрома (например, синдрома Дауна). Сама по себе тонкая роговица в данном случае ничего плохого своему обладателю не причинит.

Приобретенная тонкая роговица

Роговица может самостоятельно стать тоньше в результате:

- частого механического воздействия (постоянное трение глаз, частые погружения на существенную глубину);

- аутоиммунных и атопических заболеваний;

- глазных заболеваний (глаукома, кератоконус, кератоглобус, осложненной миопии высокой степени и прочее);

- также незначительное истончение связывают с возрастными перестройками коллагена стромы роговицы.

- По данным некоторых источников способствовать истончению роговицы могут также:

- неблагоприятные условия окружающей среды;

- стрессы;

- курение;

- злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами;

- работа в пыльных помещениях и помещениях с ультрафиолетовым тзлучением;

- частое загорание без очков с UV-защитой;

- некоторые вирусные инфекции.

Симптомы, сопутствующие истончению роговицы

Патология проявляет себя далеко не всегда, но в ряде случаев присутствуют косвенные симптомы:

- помутнение роговицы;

- ухудшение качества и остроты зрения;

- повышенная чувствительность к свету;

- ощущение инородного тела в глазу;

- болезненность разной степени интенсивности.

Диагностика

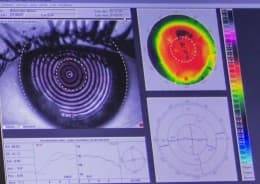

Диагностируют истончение роговицы с помощью следующих методов:

- пахиметрия – измерение толщины роговицы;;

- биомикроскопия – исследование роговицы с помощью щелевой лампы;

- кератотопография – топографическое исследование роговицы послойно;

- конфокальная микросопия роговицы – уникальный оптический способ «гистологического» исследования роговицы без забора материала.

Интерпретация величин толщины роговицы

Сама по себе тонкая роговица не может привести к какой-либо патологии. Поэтому понятие «тонкая роговица» не является самостоятельным диагнозом.

Однако есть серьезные подводные камни, с которыми сталкиваются как пациенты, так и сами офтальмологи.

Во-первых, это неправильная интерпретация результатов измерения внутриглазного давления (ВГД). Показатели ВГД всегда должны оцениваться доктором исключительно в совокупности с показателями толщины роговицы. Чем тоньше роговица, тем меньше ее импеданс, то есть сопротивление, которое она оказывает при механическом давлении (воздух, гирька, аппланационный точечный датчик). А значит, что показатели ВГД при тонкой роговице заведомо ниже, что может сбить с толку офтальмолога и пациента, и позволить расценивать результат как пседвохороший. Тогда как реальное ВГД выше и пациент продолжает слепнуть от глаукомы. Соответственно наоборот, обладателям сверхтолстой роговицы часто выставляется необоснованный диагноз глаукома только лишь по одним высоким цифрам ВГД, тогда как истинное давление оказывается абсолютно нормальным.

Во-вторых, толщина роговицы – это одна из основных величин, на которых основываются расчеты рефракционной хирургии (ЛАСИК и аналоги). Здесь истинно тонкая роговица может быть в случае толщины менее 440 мкм, при которой операция точно не возможна. В остальном все зависит от того, сколько диоптрий необходимо нивелировать пациенту в ходе рефракционной операции. Чем больше диоптрий, тем толще должна быть роговица, чтобы в послеоперционном периоде получить безопасную для дальнейшей жизни толщину.

В случае неправильных расчетов возможны такие осложнения, как ятрогенная кератоэктазия. На современном этапе развития офтальмологии, высоком уровне развития диагностики в ведущих клиниках подобные просчеты исключаются.

Операции при тонкой роговице

Сложности и ограничения

Любая методика лазерной коррекции зрения заключается в изменении формы роговицы, устранении диоптрий за счет изменения её рельефа. Эксимерный лазер фактически испаряет ткани роговицы по заданным параметрам. Вследствие этого роговица с каждым вмешательством становится чуть тоньше.

Сверхтонкая роговица теряет упругость и прочность, из-за чего начинает выгибаться в самых тонких местах, что приводит к потере зрения.

Современные щадящие методы лазерной коррекции

Если максимально упростить, то расчёт возможности проведения операции выглядит следующим образом: из имеющейся толщины роговицы вычитают максимальную расчётную глубину необходимого вмешательства и максимальную погрешность для выбранного типа операции. Оставшаяся толщина должна быть не меньше нижней границы нормы в 440-450 мкм.

Таким образом, главные задачи новых методов коррекции, лазерных аппаратов и инновационного ПО:

- уменьшить глубину вмешательства за счёт более точных расчётов,

- снизить погрешность метода за счёт автоматизации контроля за операцией с помощью компьютера и повышения точности лазера.

Эти задачи решаются прямо сейчас. Специалисты нашего центра находятся на передовой прогресса в офтальмологии, поэтому мы предлагаем уникальные возможности для проведения операций на тонкой роговице.

В этом нам помогают:

- опыт проведения всех возможных методик коррекции зрения LASIK, cупер-LASIK, фемто-LASIK;

- собственная щадящая методика РЭИК, разработанная доктором Куренковым;

- возможность ФЕМТО-лазерного сопровождения рефракционных операций;

- возможность проведения персонализированной абляции (cупер-LASIK, cупер-LASIK с фемтосопровождением, cупер-РЭИК, cупер-РЭИК с фемтосопровождением);

- передовое оборудование, которое ещё не используется другими российскими клиниками, в том числе инновационный сверхточный эксимерный лазер NIDEK EC-5000CXIII.

После прохождения комплексного офтальмологического обследования специалисты нашей клиники предложат Вам предпочтительный вариант лазерной коррекции с учетом всех анатомических, оптических особенностей глаз.

Тонкая роговица после рефракционных операций

Финальная толщина стромы роговицы после рефракционных операций крайне важна. Позиция проста: чем выше, тем лучше.

Данная позиция основывается на нескольких факторах:

- более высокие показатели толщины стромы роговицы после операции дают меньшее количество аберраций, а значит более комфортное и четкое зрение в ночное время, при вождении, при длительной работе за мониторами, что невероятно важно для современной жизни;

- в случае ожидания риска прогрессирования рефракционных отклонений после операций (молодой возраст, миопия и астигматизм высоких значений, тяжелая соматическая патология, неблагоприятные условия зрительного труда и прочее) более толстую роговицу можно оперировать повторно, что немаловажно для понимания перспектив.

Имплантация ФИОЛ: когда лазерная коррекция невозможна

Когда коррекция невозможна, на помощь приходит имплантация факичных интраокулярных линз (ФИОЛ).

Представьте, что вы взяли контактную линзу, и поместили её внутрь глаза – в этом вся суть методики.

Линза имплантируется за роговицу в переднюю или заднюю камеру глаза с сохранением естественного хрусталика. Такая операция позволяет скорректировать зрение без влияния на роговицу при высокой степени:

- близорукости (до -25 D);

- дальнозоркости (до +20 D);

- астигматизма (до 6,0 D).

Использование показателей центральной толщины роговицы для коррекции результатов тонометрии

Актуальность

Интерес к соотношению толщины роговицы и величины уровня внутриглазного давления (ВГД) существует с тех пор, как появилась аппланационная тонометрия. Оценка корреляционных взаимоотношений между биомеханическими характеристиками глаза (например, ригидность, толщина или вязкоэластичные свойства роговой оболочки глаза), уровнем офтальмотонуса и стадиями заболевания имеет важное значение как для ранней диагностики, так и для мониторинга больных с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), в частности для определения «давления цели». В 1957 г. Н.А. Goldmann обсуждал связь между толщиной роговицы и уровнем ВГД [1]. 14 лет спустя F.K. Hansen и N. Ehlers продемонстрировали наличие положительной линейной корреляции между состоянием центральной толщины роговицы (ЦТР) и уровнем ВГД [2]. В 2002 г. в метаанализе был впервые использован термин «поправочный коэффициент» (1,5 мм рт. cт. на каждые 10% изменений показателя ЦТР от среднего значения) [3]. Таким образом, ЦТР более полувека считают важным фактором, влияющим на конечный результат тонометрии [4, 5].

Факторы, влияющие на состояние ЦТР

В литературе имеются данные о том, что значения ЦТР различаются в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности, стадии глаукомного процесса. В частности, показатель ЦТР может быть изменчивым в различных этнических группах, и связь эта хорошо изучена. Как показано в исследованиях, сравнивающих среднее значение ЦТР как в нормальных, так и в глаукомных глазах между европейцами, латиноамериканцами, афроамериканцами и азиатами, самые тонкие роговицы выявляются у афроамериканцев [6]. Другие исследования также показали значительные различия в ЦТР между этническими подгруппами населения Азии: китайцами, японцами, корейцами, филиппинцами, жителями островов Тихого океана и стран Южной Азии, выявили самые тонкие роговицы в популяциях Южной Азии [7]. Крупное исследование, проведенное на китайском населении для изучения связи между показателем ЦТР и примерно 20 факторами (системными, такими как возраст, пол, индекс массы тела, рост, вес, уровни систолического и диастолического артериального давления, наличие вредных привычек, и биометрическими параметрами глазного яблока), показало, что этническая принадлежность является одним из важных детерминантов [8]. По данным опубликованных метаанализов, среднее значение показателя ЦТР для глаз без офтальмопатологии у представителей различных расовых групп, независимо от используемого устройства, составило 544 мкм [9].

Ряд исследований показали, что показатель ЦТР варьирует среди людей с различными типами глаукомы (закрытоугольная (ЗУГ), ПОУГ и псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ)). В частности, в исследовании Bechmann et al. было выявлено, что более тонкие роговицы встречаются у пациентов с ПЭГ и ПОУГ по сравнению с таковыми у пациентов с ЗУГ и в здоровой популяции [10]. Вместе с тем в исследовании S. Muhsen et al. (2018) было установлено, что ЦТР у пациентов с ЗУГ значительно тоньше, чем при других типах глаукомы и в контрольной группе [11].

По данным М. Simsek et al. (2018), толщина ЦТР увеличивается в течение 1-й нед. после трабекулэктомии и, как правило, возвращается к первоначальным значениям в течение 1 мес. после оперативного лечения [12]. При назначении медикаментозного лечения пациентам с глаукомой у них отмечается изменение значений ЦТР в сторону понижения. Изменение показателей общей толщины роговицы авторы связывают с влиянием содержащегося в гипотензивных препаратах консерванта (в частности, бензалкония хлорида) на регенеративный потенциал лимбальных стволовых клеток и, как следствие, на толщину эпителиального слоя. Таким образом, авторы обращают внимание на токсическое влияние консерванта на эпителиальные клетки, приводящее к дисфункции и истощению лимбальных клеток, и считают наиболее целесообразным применение в лечении глаукомы бесконсервантных лекарственных форм [13]. Снижение показателя ЦТР под влиянием терапии аналогами простагландинов (АП) отмечалось и в более поздних исследованиях [14–17]. Следует отметить, что в научной литературе описывается снижение ЦТР под влиянием медикаментозного лечения не только АП (в т. ч. простамидом — биматопростом) и их комбинацией с тимололом, но и местными ингибиторами карбоангидразы (ИКА) и бета-адреноблокаторами (ББ) [18, 19].

В то же время Р. Tsikripis et al. (2013) обнаружили, что длительное (более 3 лет) применение АП (в т. ч. в фиксированной комбинации с тимололом) приводило к достоверному увеличению биомеханических показателей роговицы — ЦТР и корнеального гистерезиса (КГ). Изменения биомеханических свойств роговицы авторы связывают с влиянием АП на фибробласты роговицы посредством увеличения матричных металлопротеиназ и сокращения различных типов коллагена и, как следствие, изменения формы роговицы. При этом авторами отмечено более значимое увеличение ЦТР в течение 3-летнего периода наблюдения в группе латанопроста [20]. Учитывая данные результаты проспективного исследования, авторы подчеркивают необходимость оценки КГ для получения более точных и надежных значений ВГД (в отрицательной статистически значимой корреляции) и достижения лучших результатов лечения. При этом показатель фактора резистентности роговицы (ФРР) не претерпевал значимых изменений и оставался стабильным. В то же время S.Tejwani et al. (2019) не обнаружили статистически значимых изменений показателей биомеханических свойств роговицы на фоне проводимого медикаментозного и хирургического лечения [21]. Таким образом, на сегодняшний день имеются противоречивые научные данные относительно влияния гипотензивных препаратов на показатели ЦТР, что требует дальнейшего изучения.

По мнению К. Sperlich et al. (2017), важно учитывать возрастные особенности структуры роговицы. В частности, авторами был предложен коэффициент поправки уровня измеренного ВГД с учетом возрастного изменения модуля упругости роговицы. По их мнению, без учета возрастных изменений ошибка в измерении может достигать 10 мм рт. ст. [22]. Кроме того, группой авторов было показано, что у лиц с высокой степенью миопии роговица имеет большую эластичность и более подвержена деформации в ходе измерения ВГД [23]. Вышеперечисленные факторы и индивидуальные различия в биомеханических свойствах роговицы могут приводить к неточностям в измерении ВГД [24].

Различия показателя ЦТР в норме и при глаукоме

Согласно данным исследования В.Н. Алексеева (2009) толщина роговицы в норме колеблется от 459 до 653 мкм [25]. Средняя толщина роговицы в центре составляет 553,3±21,11 мкм (наиболее часто встречающаяся ЦТР варьирует в диапазоне от 510 до 580 мкм), что соответствует показателям ВГД 17,7±2,11 мм рт. ст. Отклонение величины ЦТР на каждые 10 мкм приводит к изменению показателей ВГД на 0,71 мм рт. ст. Была также выявлена зависимость течения глаукомного процесса от толщины роговой оболочки. У больных с толщиной роговицы менее 500 мкм частота встречаемых далекозашедших и терминальных стадий, при прочих равных условиях, была намного выше (43,67%), чем в группе с большими показателями ЦТР (35,0%) [25]. В исследовании М.В. Васиной (2010) далекозашедшая стадия ПОУГ встречалась чаще у больных с толщиной роговицы меньше 520 мкм (в 32%). Полученные данные повышенного ВГД, по мнению автора, необходимо соотносить с показателями ЦТР, т. к. при толстой роговой оболочке это может приводить к гипердиагностике и необоснованному назначению лечения, а при тонкой роговице ведет к позднему выявлению глаукомы и некорректному медикаментозному ведению пациента [26].

ЦТР как фактор риска развития глаукомы

Согласно исследованию Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS, исследование лечения глазной гипертензии) тонкая роговица рассматривается как фактор риска развития глаукомы [27]. Однако более поздние исследования поставили под сомнение значение тонкой роговицы как фактора риска [28]. В метааналитическом исследовании R. Gaspar et al. (2017) также указывают на неоднозначные результаты исследований последних лет относительно истинного значения ЦТР как фактора риска развития глаукомы. Так, некоторые исследования подтверждают, что тонкая ЦТР является фактором риска развития глаукомы [27–30], а в других не обнаружено статистически значимой корреляционной разницы между значениями ВГД и ЦТР [31]. Вместе с тем, согласно данным R. Gaspar et al. (2017), значения ЦТР значительно ниже у пациентов с глаукомой по сравнению с таковыми в контрольной группе. Авторы подчеркивают влияние ЦТР на результаты тонометрии, не относя данный параметр к числу самостоятельных факторов риска заболевания [32]. ЦТР может служить индикатором анатомических особенностей и свидетельствовать об эластичности и растяжимости тканей глазного яблока [30]. В ряде исследований была выявлена корреляция ЦТР с глаукомными структурными изменениями диска зрительного нерва (ДЗН) [33].

Корнеальный гистерезис как показатель биомеханических свойств роговицы

В настоящее время в практике активно применяется анализ офтальмотонуса с учетом биомеханических свойств глаза, выполняемый на приборе Ocular Response Analyzer (ORA, анализатор биомеханических свойств глаза). Показатели истинного уровня ВГД, как предполагается, менее подвержены влиянию ЦТР по сравнению c таковыми при аппланационной тонометрии по Гольдману (ГАТ), а именно: получаемый при исследовании дополнительный параметр — КГ является маркером индивидуальных вязкоэластических свойств глаза, связанным в т. ч. с упругостью роговицы. Значение КГ отражает способность ткани роговицы поглощать и выделять энергию во время двунаправленного уплощения. Согласно полученным данным КГ — параметр изменчивый, он значительно ниже у пациентов с глаукомой по сравнению с таковым у здоровых лиц группы контроля, имеет тенденцию к уменьшению в зависимости от стадии ПОУГ, что согласуется с результатами других исследований [35]. Поскольку прибор ORA является бесконтактным тонометром [31, 34, 35], параметры, измеряемые этим устройством, могут быть более точными, чем таковые, измеряемые путем ГАТ [31, 35]. Тот факт, что КГ теоретически не подвержен влиянию ЦТР [34–36] и показывает большую изменчивость в общей популяции, очень важен, т. к. он может стать ценным инструментом, например, для оценки риска глаукомы или даже для определения прогноза. Кроме того, в настоящее время клинические данные указывают только на то, что низкие значения КГ (как и низкие значения ЦТР) являются факторами риска развития глаукомы [37]. Полученные в другом исследовании данные показали, что при всех типах глаукомы, в т. ч. ПОУГ, ЗУГ, глаукоме нормального давления (ГНД), врожденной глаукоме, значения КГ ниже, чем у здоровых лиц, а следовательно, КГ является важным показателем риска или прогрессирования глаукомы, предусматривающим смену тактики ведения пациентов. Более низкие значения КГ связаны с более тонким слоем нервных волокон сетчатки (СНВС), большим объемом экскавации и степенью повреждения ДЗН. Кроме того, низкие значения КГ также ассоциировались с изменениями полей зрения. Отмечено, что КГ может изменяться с изменениями уровня ВГД: КГ увеличивается при снижении уровня ВГД и уменьшается при повышении офтальмотонуса [38]. В большинстве клинических исследований было показано снижение КГ, как и ЦТР, после рефракционной хирургии, что также следует принимать во внимание при обследовании таких пациентов на глаукому. Таким образом, КГ используется в качестве прогностического фактора риска развития глаукомы [39] и может помочь оценить истинное значение ВГД, независимо от состояния ЦТР. Рядом авторов была выявлена корреляционная зависимость уровня КГ от глаукоматозных изменений ДЗН [40, 41]. Предполагается, что роговица, склера и решетчатая пластина имеют сходные биомеханические характеристики, и КГ представляет собой ответ всей стенки глазного яблока, а не только роговицы [42, 43]. Было высказано предположение, что КГ может косвенно характеризовать меру податливости решетчатой пластинки склеры [44] и является самостоятельным фактором риска прогрессирования глаукомы даже при нормализованном ВГД [43]. КГ значительно ниже у пациентов с ГНД в сравнении с таковым у здоровых лиц [45]. В исследовании К. Park et al. (2018) было выявлено значительное снижение значений КГ и ФРР при далекозашедших стадиях глаукомного процесса. Низкие значения КГ и ФРР коррелировали с выраженностью структурных и функциональных изменений, связанных с глаукомой. В то же время у нормальных субъектов не было значимой связи между биомеханическими свойствами роговицы и параметрами ДЗН [33]. Таким образом, КГ может быть связан с биомеханическими характеристиками решетчатой пластинки и перипапиллярной склеры, которые могут влиять на толерантность зрительного нерва к глаукоматозному повреждению [40, 41].

Интересно последнее исследование McCafferty et al. (2019), которые оценивали измерения уровня ВГД, полученные с помощью призмы аппланационного тонометра Гольдмана и модифицированной призмы Гольдмана, и анализировали различия измерений в зависимости от показателей ЦТР и КГ. Модифицированная призма Гольдмана представляет собой призму аппланационного тонометра Гольдмана (CATS, correcting applanation tonometry surface) с модифицированной аппланационной поверхностью. Удлинение призмы, по мнению авторов, необходимо для устранения погрешности при измерении ВГД, связанной с толщиной роговицы. Снижение влияния биомеханических свойств роговицы, а также стабильности слезной пленки (которая также, по мнению авторов, вносит свой вклад в точность измерений) достигается путем повторения кривизны поверхности тонометра с кривизной роговицы, минимизируя внутреннее напряжение роговицы во время аппланации. Кроме того, в исследовании было показано, что призма CATS имеет пониженную чувствительность к искривлению роговицы, связанному с астигматизмом [46]. Повышенная точность измерений при помощи модифицированной призмы была продемонстрирована при прямом клиническом сравнении давления внутрикамерного датчика во время хирургического вмешательства [46]. Авторами была выявлена корреляционная зависимость уровня ВГД, измеренного при помощи как стандартной, так и модифицированной призмы Гольдмана (особенно в тонкой (<500 мкм) и толстой (>600 мкм) роговице), от показателей ЦТР и КГ. Опираясь на данные исследования, авторы предполагают повышение точности измеренного уровня ВГД при помощи модифицированной призмы за счет минимизации влияния биомеханических свойств роговицы на результаты измерения, а также допускают, что этот прогресс в технологии ГАТ может способствовать ее использованию в качестве стандарта медицинской помощи при диагностике и лечении заболеваний, связанных с повышенным ВГД, в т. ч. в детской практике и у лиц после рефракционных вмешательств [39]. Клиническое значение КГ в диагностике и мониторировании глаукомы, вероятнее всего, станет более значимым в будущем при накоплении клинического материала и его анализе [39].

Влияние ЦТР при разных методах тонометрии

Следует отметить, что современная офтальмология располагает достаточно большим спектром методов измерения ВГД: от скрининговых методов контроля через веки до анализатора биомеханических свойств глаза. Однако реально доступными и чаще используемыми методами измерения ВГД в практическом здравоохранении России сегодня являются тонометрия по Маклакову и пневмотонометрия. Согласно данным исследования В.Н. Алексеева тонометрия по Маклакову является достоверным методом контроля офтальмотонуса, результаты которого значительно меньше зависят от свойств роговицы, чем результаты бесконтактной тонометрии, и практически совпадают с результатами ГАТ [25]. В сравнительных исследованиях было также обнаружено наименьшее влияние ЦТР на показатели тонометрии при ГАТ [47] и наибольшее при бесконтактной тонометрии [48], что сопоставимо с динамической контурной тонометрией [4]. Кроме того, было выявлено отсутствие влияния ЦТР на показатели тонометрии при измерении ВГД методом Tonopen ввиду маленькой площади контакта с роговицей [4,48], данный метод оптимален при отеках, искривлениях, рубцах роговицы.

Состояние ЦТР после рефракционных вмешательств

В последнее десятилетие нашли широкое распространение кератотомические и эксимерлазерные рефракционные операции на роговице. В результате этих вмешательств происходит изменение биомеханических свойств роговицы, уменьшение ее толщины, меняются рефракция глаза, а также показатели измеренного ВГД. В связи с этим возникает необходимость правильно оценивать показатели ВГД у пациентов, перенесших рефракционные операции. Истончение роговицы после эксимерлазерной операции закономерно приводит к искажению результатов измерения уровня тонометрического ВГД в сторону его занижения, что необходимо учитывать при диспансерном наблюдении по поводу глаукомы. Следует иметь в виду, что чем выше степень миопии, тем больше истончается роговица при проведении эксимерлазерной операции. При гиперметропии вне зависимости от степени уменьшение роговицы в центре после рефракционного вмешательства незначительно [26].

ЦТР и стадия глаукомы

Интересно исследование S. Muhsen et al. (2018), которые, изучив связь между ЦТР и характеристиками повреждения зрительного нерва (соотношение экскавации, среднее отклонение полей зрения и СНВС) у пациентов с глаукомой, обнаружили, что ЦТР отрицательно и значительно коррелирует с соотношением экскавации: чем тоньше роговица, тем выше это соотношение. Также была выявлена значительная положительная корреляция между ЦТР и средним отклонением полей зрения: чем тоньше роговица, тем более выражены дефекты полей зрения. Наконец, была зафиксирована положительная корреляция между ЦТР и толщиной СНВС — чем тоньше роговица, тем тоньше СНВС. Никакой существенной корреляции между ЦТР и офтальмотонусом обнаружено не было. Это подчеркивает важность того, что измерение ЦТР должно входить в стандарты исследований у всех пациентов с глаукомой, поскольку оно помогает выявить пациентов с худшим прогнозом и, следовательно, может указывать на необходимость их более агрессивного ведения и более внимательной ранней диагностики [11]. Так, В.В. Li et al. (2018) выявили различия биомеханических параметров в глазах с прогрессирующим и непрогрессирующим изменением полей зрения при ГНД. Предполагается, что чем легче деформируется роговица, тем меньше толерантность склеры и решетчатой пластины к подъему уровня ВГД, что делает ДЗН более подверженным глаукоматозным изменениям [49].

До настоящего времени в офтальмологии не определены оптимальные стандарты по перерасчету ВГД с учетом состояния ЦТР. В клинической практике рекомендуется программа для расчета «целевого» уровня ВГД (Балалин С.В., 2014) с учетом влияния факторов риска прогрессирования глаукомы. Разработанные для определения толерантного и «целевого» уровней давления математическая модель, итоговая таблица и компьютерное программное обеспечение позволяют у больных ПОУГ в 37% случаев обнаруживать интолерантные значения офтальмотонуса в пределах границ среднестатистической нормы ВГД, своевременно определять показания и переходить от медикаментозной терапии к более эффективным методам лечения: лазерным или хирургическим операциям [50].

Заключение

На показатели ЦТР может влиять множество факторов, включая этническую принадлежность, возраст, пол, медикаментозное лечение глаукомы и ее разновидность. Помимо этого, толщина ЦТР подвержена физиологическим колебаниям в течение суток. Кроме того, существует разница в измерении ЦТР различными типами устройств, неодинаково влияние ЦТР на результаты при применении разных видов тонометрии. Между тем ЦТР оказывает достоверное влияние на результаты аппланационных методов тонометрии, что может искажать результаты измерений, приводя к несвоевременной диагностике ПОУГ и недостаточно адекватной гипотензивной терапии.

Ранее высказанные предположения относительно возможности влияния ЦТР на показатели аппланационной тонометрии подтверждаются в научных исследованиях и клинической практике. Однако предпринятые попытки корректировать значения офтальмотонуса в соответствии с показателями ЦТР пока имеют противоречивые результаты. Так, было показано, что коррекционные таблицы для оценки уровня ВГД в зависимости от ЦТР неэффективны как прогностические модели для пациентов с глаукомой. ЦТР является лишь одним из источников погрешностей измерения, одной лишь поправки на нее недостаточно для коррекции ВГД, позволяющей получить клинически эффективную прогностическую модель глаукомы. Вероятно, решить эту проблему возможно с учетом взаимодействия этого показателя с некоторыми другими биомеханическими свойствами роговицы, принимая во внимание индивидуальные особенности роговичной ткани, такие как эластичность и вязкость.

Пахиметрия роговицы назначается в офтальмологии для диагностики, является инструментальным диагностическим методом обследования.

Что такое пахиметрия роговицы глаза

Виды пахиметрии

Офтальмологи могут использовать разные методы пахиметрии. В зависимости от принципа излучателя инструмента используемого для измерения толщины роговицы глаза различают 2 вида пахиметрии: бесконтактный и контактный виды (методы).

Оптическая пахиметрия

Оптическая пахиметрия основана на измерении толщины роговицы с помощью щелевой лампы (офтальмологический микроскоп) и специальной насадки, позволяющей по изменению угла замерять толщину роговицы. Оптическая пахиметрия это бесконтактный метод измерения толщины роговицы глаза.

Ультразвуковая пахиметрия

Ультразвуковая пахиметрия проводится с помощью ультразвуковых волн, позволяющих делать более точные измерения толщины роговицы. Однако, ультразвуковая пахиметрия относится к контактным методам и требует закапывания в глаза анестезина до процедуры и антибактериальных капель после. Результат ультразвуковой пахиметрии отображается на мониторе.

Показания пахиметрии

Показаниями пахиметрии являются:

- оценка состояния органов зрения

- подготовка к офтальмологической операции

- отек роговицы глаза

- глаукома всех форм

- кератоконус

- дистрофия Фукса

- кератоглобус

- наблюдение после пересадки роговицы

Противопоказания пахиметрии

Пахиметрия не относится к сложным процедурам, не имеет серьезных противопоказаний.

Однако, пахиметрия противопоказана в случаях:

- неадекватного состояния пациента ( алкогольного, наркотического, психиатрического )

- контактная пахиметрия противопоказана при воспалительном процессе глаза

- при нарушении целостности роговицы

Норма толщины роговицы глаза

Но, учитывая погрешность измерений при бесконтактной пахиметрии и возможность вносимых искажений ( при давлении на роговицу ультразвуковым пахиметром ) для контактной пахиметрии можно сказать, что

здоровая — нормальная толщина роговицы находится в пределах 0,41 — 0,63 мм (410 — 625 мкм).

Где сделать пахиметрию роговицы глаз

Пахиметрию роговицы глаз можно сделать в Нью-Вижн. Мы имеем современное оборудование, высоко профессиональных докторов. Записаться на пахиметрию глаз можете отправив сообщение или по телефонам.

Цена на пахиметрию роговицы

Позвоните в офтальмологические клиники г. Краснодара узнайте цену, но можем сказать, точно: наша цена пахиметрии роговицы ниже средней цены на пахиметрию глаз по Краснодарскому краю (указана в прайсе).

Человеческий глаз – сложная оптическая система.

Оглавление:

Человеческий глаз – сложная оптическая система. Роговица, изогнутая прозрачная мембрана, играет в ней роль линзы, способствующей фокусировке света, затем эта функция передаётся хрусталику. Располагается роговица в передней части глазного яблока, занимает примерно одну шестую долю его поверхности. Роговица состоит из нескольких слоёв. Её толщина в нормальном состоянии колеблется от 450 до 620 микрометров. Любое помутнение или изменение её кривизны ухудшает зрение и требует соответствующего лечения.

Что приводит к патологии роговицы?

-

Травмирование глаза;

-

изъязвления и дистрофии роговицы;

-

кератиты;

-

кератоконус и кератоглобус.

Микрохироургия глаза предлагает два базисных метода для лечения заболеваний роговицы: замену роговицы донорской тканью (кератопластика) или искусственной роговицей (кератопротезирование).

Для правильной постановки диагноза и выбора тактики лечения существуют различные возможности исследования роговицы.

Диагностические методы изучения роговицы

-

Традиционные: проверка остроты зрения, авторефрактометрия;

-

специальные: эндотелиальная микроскопия, пахиметрия, кератотопография.

Пахиметрия роговицы позволяет точно установить её толщину.

Когда рекомендовано проведение пахиметрии?

-

Деформация роговицы;

-

патологические утолщения всей роговичной мембраны и отдельных её участков;

-

различные типы глаукомы;

-

аномальное искривление поверхности;

-

отёки роговицы;

-

кератоглобус;

-

дистрофия Фукса;

-

перед пересадкой роговицы;

-

до и после проведения лазерной коррекции зрения.

Пахиметрия и глаукома

Глаукома, коварное заболевание, приводящее к полной потери зрения. Чтобы не допустить этого, важно выявить его на ранних стадиях. Одним из важных признаков появления глаукомы является повышение внутриглазного давления. Однако встречаются случаи, когда при глаукоме ВГД остаётся в норме. Ещё одним показателем развития болезни является толщина центра роговицы. Уменьшение её значения меньше 550 мкм является тревожным сигналом и может послужить для назначения дальнейших исследований и постановки диагноза.

Пахиметрия и рефракционная микрохирургия глаза

Прежде, чем провести лазерную коррекцию зрения и затем, чтобы оценить её результат, необходимо замерить толщину роговицы. Для этого применяют проекционные кератотопографы, оптические когерентные томографы и ультразвуковые пахиметры. Последние являются базовыми приборами для обследования больного перед операцией.

Толщину роговицы оценивают двумя способами: контактным и бесконтактным.

Способы замеров толщины роговичной структуры

-

Ультразвуковой метод предусматривает воздействие на роговицу волн, считывание аппаратом результата с последующим выводом данных толщины оболочки на экран. К роговице прикладывается датчик ультразвукового прибора, происходит его контакт с роговичной структурой, при этом надавливание стараются свести к минимуму. Данная методика позволяет определить толщину роговицы путем расчёта, учитывающего скорость движения волн, время их прохождения сквозь роговичные слои и фиксацию их отражения. Перед процедурой закапывают анестетик, после – антибактериальные капли. Процедура проводится в течение нескольких минут пациенту в лежачем состоянии.

-

Оптический метод. Щелевая лампа оснащена стеклянной насадкой, состоящей их двух параллельно расположенных пластин: статичной нижней и вращающейся верхней. Световой луч направляется в определённую точку глаза. Пациент и врач сидят по разные стороны биометра. Замер уровня отклонения подвижной пластины по градуированной шкале даёт величину толщины роговицы на её разных участках. Один градус поворота пластины отвечает одному миллиметру толщины. Нет необходимости закапывания больному обезболивающих и обеззараживающих препаратов, так как отсутствует контакт глаза с прибором.

Бесконтактные методы исследования исключают возможность инфицирования глаза, но контактные выдают более достоверные результаты. Поэтому в случае, когда необходима повышенная точность, применяют контактную пахиметрию. Если нарушена целостность роговицы или протекает гнойный процесс, обследуют глаз бесконтактным методом.

Интерпретация результатов пахиметрии

Цифровая норма толщины роговицы – относительный показатель. Ориентировочный диапазон – от 0,410 до 0, 625 миллиметров. В среднем – 515 мкм. По краям оболочки цифры могут быть выше. Числовое значение толщины зависит также от анатомических особенностей глаза, пола человека. Поэтому расшифровка измерений толщины – это поле деятельности квалифицированного специалиста. Не стоит этим заниматься самостоятельно. Только врач способен провести правильную оценку и сделать необходимые выводы.

Противопоказания к проведению пахиметрии

-

Гнойные воспалительные офтальмологические заболевания;

-

травмы роговицы;

-

общие интоксикации;

-

неадекватное поведение пациента.

Как правило, данный вид инструментальной диагностики назначают взрослым пациентам. Детям проводят в исключительных случаях.

Офтальмолог, прежде чем назначить любое исследование, визуально осматривает глаза, изучает сопутствующие заболевания, при необходимости назначает дополнительные анализы, знакомит пациента с противопоказаниями.

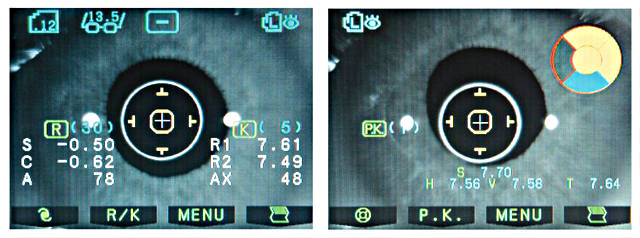

Кератометрия

Современная медицина требует от врача глубоких познаний в самых разных областях, подчас неожиданных и, казалось бы, не имеющих никакого отношения к лечению болезней. Так, офтальмологию невозможно представить себе без досконального знания оптики – одного из разделов физики, посвященного изучению и измерению преломления (рефракции), отражения и поглощения света в прозрачных средах.

И сегодня ни один офтальмолог, конечно, не разделяет известного полушутливого суждения Г.Гельмгольца о том, что Бог оказался, дескать, плохим оптиком и орган зрения человека можно было бы сконструировать значительно удачней. Да, мы не обладаем ночным видением в тепловом инфракрасном спектре и не можем прочитать газету на километровом расстоянии, но эволюция и не стремилась к столь узкой специализации. На самом деле человеческий глаз должен обеспечивать визуальную адаптацию в максимально широком диапазоне условий, и он не просто справляется с этой задачей, – он поставляет человеку до 90% информации об окружающем мире. Но только при условии, что «прозрачные среды» остаются идеально прозрачными, тончайшая внутриглазная биомеханика сохраняет природную подвижность и чувствительность, а каждый элемент имеет те размеры и форму, которые должен иметь.

Любое, даже незначительное отклонение от естественных параметров может серьезно нарушить зрительные функции и послужить поводом для лечения у офтальмолога. А любое лечение, в свою очередь, начинается с обследования и, если это офтальмология, с измерения основных оптических характеристик.

Так, существует ряд ситуаций, когда ключевое значение приобретает кривизна роговицы. Как известно, роговая оболочка глаза представляет собой круглый прозрачный «иллюминатор» в плотной наружной склере, расположенный перед зрачком, прикрывающий его от внешних опасностей и выполняющий роль первой линзы на пути светового потока к сетчатке.

Если поверхность роговицы слишком выпукла или, наоборот, плоска, неравномерна или не отцентрована, – рефракция будет неправильной даже при идеальном состоянии всех остальных элементов глазной оптики.

Точное измерение кривизны передней «стенки» роговой оболочки носит название кератометрия. Такое исследование назначается в следующих случаях:

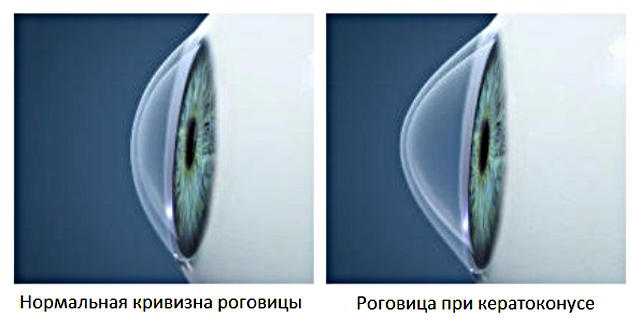

- подозрение на кератоконус или кератоглобус – дегенеративное (дистрофическое, обусловленное недостаточным питанием ткани) заболевание, при котором истонченная роговица под действием внутриглазного давления выпячивается кпереди в форме конуса или шара;

- в неонатальном периоде, когда есть основания предполагать врожденную глаукому (в идеале, кератометрия должна проводиться всем новорожденным);

- при подборе и расчете параметров контактных линз (мягких и жестких);

- в рамках предоперационной подготовки к имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ, искусственный хрусталик);

- перед лазерной коррекцией зрения или иными операциями, связанными с вмешательством в роговичную ткань.

Результаты измерений кривизны могут быть выражены в миллиметрах (радиус кривизны) и/или диоптриях (оптическая сила).

Методика проведения

Современным стандартом, который, по всей видимости, также вскоре будет вытеснен более совершенными методами (напр., компьютерной кератотопографией), пока остается использование специального прибора-кератометра. Процедура измерения совершенно безболезненна и бесконтактна; она основана на отражении четырех ключевых точек роговицы в специальном зеркале аппарата. Разрешающая способность инструментальной кератометрии существенно выше, чем ручной; кроме того, исключаются «бумажные» вычисления, поскольку кератометр выдает результат уже с учетом прошитой в него формулы R=2dI/O, где R – искомый радиус кривизны роговичной поверхности, О – размер роговой оболочки; I – размер отраженной роговицы по четырем точкам и d – дистанция от роговицы до отражающей поверхности кератометра.

Существует несколько модификаций метода аппаратной кератометрии. Так, в методике Жаваля-Шиотца кератометром предъявляется определенное изображение, расположенное на фиксированной дистанции от глаза. Замеры производятся в двух различных положениях аппарата. Вычисляется не только кривизна роговичной поверхности, но и взаиморасположение светопроницаемых сред глазного яблока.

Методика Шайнера предполагает два симметричных отверстия одинакового диаметра, пропускающие световой поток через окуляр при фиксированном положении аппарата. Результаты кератометрии по Шайнеру являются более точными, чем в методе Жаваля-Шиотца.

В методике известной офтальмологической фирмы Bausch & Lomb также используется диск Шайнера с четырьмя светопропускающими отверстиями, через которые проходят отраженные роговицей лучи. Два отверстия, – называемых фотографическим термином «апертура» («скважина»), – служат для выявления и оценки степени астигматизма, два других, вертикальное и горизонтальное, выполняют роль т.н. «удвоителей призмы». Расчетная формула в данном методе выглядит так: (n’ – n) / R, где n’=1,3375 (фактическая рефракция роговой оболочки составляет 1,376).

В уже устаревшем и не применяющемся классическом, традиционном варианте кератометрия может быть произведена вручную, – при помощи специальной линейки, которую приближают вплотную к глазу (второй глаз при этом должен быть закрыт). С миллиметровой точностью промеряется, в частности, расстояние между височным и назальным (со стороны носа) краями роговой оболочки. Метод ручной кератометрии, безусловно, устарел и не обеспечивает необходимой на сегодняшний день точности результатов.

Расшифровка результатов кератометрии

Сами по себе числа, даже если досконально изучить алгоритмы расчета, мало что скажут пациенту. Гораздо важнее абсолютных значений то, почему у данного пациента, при его индивидуальном анамнезе и динамике зрительных функций, оказалась именно такая кривизна роговицы, о чем это может свидетельствовать и что означает в прогностическом плане. Поэтому интерпретация результатов кератометрии относится, конечно, к исключительной компетенции врача-офтальмолога, и только им могут делаться какие-либо выводы о состоянии зрительной системы.

Так, при диагностике кератоконуса (который с определенной стадии виден, как говорится, невооруженным глазом), если необходимы уточняющие данные, посредством кератометрии исследуют численные параметры косых осей астигматизма. Кератоконусный миопический астигматизм, как правило, довольно сложен с оптической точки зрения, и если рефракция по одной из осей превышает 46 диоптрий, это рассматривается как облигатный (обязательный) диагностический критерий в пользу кератоконуса. После операции по коррекции рефракционной аномалии в виде близорукости (миопии) результаты кератометрии обычно менее 40 дптр.

Кератометрические показатели анализируются в контексте с прочими диагностическими данными, напр., с результатами пахиметрии (промер толщины роговичного слоя) или упомянутой выше кератотопографии (детальная трехмерная «карта» поверхности роговицы).

Для получения максимально точного и информативного результата кератометрия требует соблюдения методологии и учета ряда параметров, – в частности, пропорции между полученным коэффициентом и линейным размером т.н. передне-задней оси глазного яблока (главная оптическая ось, продольная «длина» глаза). Нарушения нормального соотношения между кривизной роговицы и линейным размером глаза неизбежно приводят к близорукости или дальнозоркости. К счастью, в большинстве случаев необходимую пропорцию можно достаточно легко (для пациента) восстановить применением современных высокотехнологичных процедур – в первую очередь, эксимер-лазерной коррекции зрения.

Стоимость исследования

Цена кератометрии в нашем офтальмологическом центре составляет 500 рублей. Кроме того, доступны и другие методы диагностики заболеваний роговицы: пахиметрия, кератотопография и оптическая когерентная томография (ОКТ), которая дает исчерпывающую информацию о состоянии роговой оболочки.

Роговица глаза, занимает 1/6 часть передней фиброзной оболочки и является главной преломляющей средой оптической системы органа зрения, ее оптическая сила составляет примерно 44 диоптрии.

Такие свойства возможны за счет особенностей строения роговицы, которая представляет собой прозрачную бессосудистую ткань, имеющую упорядоченное строение и строго определенное содержание воды. В норме, роговичная ткань сферичная, прозрачная, блестящая и гладкая, с высочайшей чувствительностью.

Строение роговицы

Величина диаметра роговицы составляет в среднем 11,5 мм по вертикали и до 12 мм по горизонтали, его толщина неоднородна: в центре она имеет примерно 500 микрон, а на периферии, может достигать 1 мм.

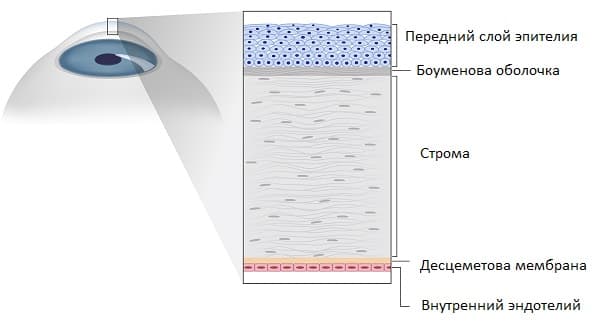

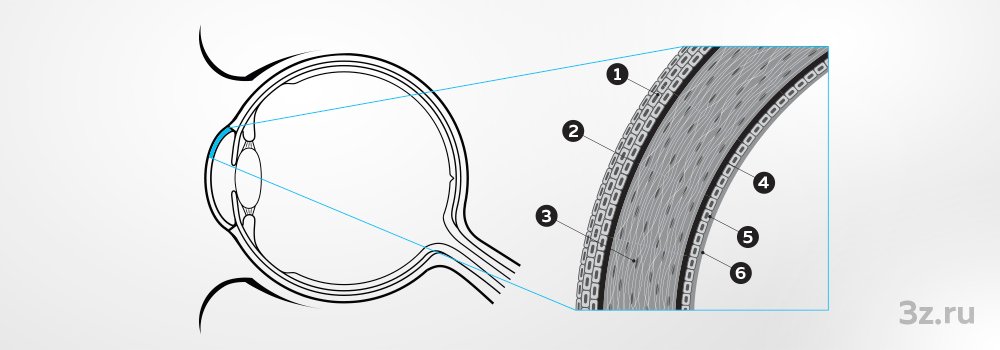

Роговая оболочка включает 5 слоев: передний слой эпителия, боуменову оболочку, строму, десцеметову оболочку и слой внутреннего эндотелия.

- Передний эпителиальный слой представляет собой плоский многослойный неороговевающий эпителий, наделенный функцией защиты. Он устойчив к механическим воздействиям, быстро восстанавливается при повреждении. В связи со способностью эпителия к быстрой регенерации на нем не образуется рубцов.

- Боуменова оболочка, является бесклеточным слоем поверхности стромы. Ее поврежденная поверхность подвергается рубцеванию.

- Строма – роговичная ткань, занимающая около 90% ее толщины. Составляют ее правильно ориентированные коллагеновые волокна, в которых межклеточное пространство заполнено кератансульфатом и хондроитинсульфатом.

- Десцеметова оболочка – это базальная мембрана роговичного эндотелия, представляющая собой сеть тонких коллагеновых волокон. Служит надежным барьером для проникновения инфекции.

- Эндотелий роговицы – монослой клеток, имеющих гексагональную форму. Он выполняет одну из основных ролей в питании и поддержании функций роговицы, предотвращает набухание ее под влиянием ВГД. Не обладает способностью к регенерации. С возрастом, число его клеток постепенно уменьшается.

В иннервации роговицы принимают участие окончания первой ветви тройничного нерва. Процесс питания роговицы осуществляется за счет сети сосудов, а также нервов, слезной пленки и влаги передней камеры.

Защитная функция роговицы

Роговица – наружная защитная оболочка глаза, а потому, первая подвергается вредному воздействию окружающей среды: попаданию на ее поверхность механических частиц, влиянию взвешенных в воздухе химических веществ, движению воздуха, воздействию температур и пр.

Свойства защитной функции роговицы определяются ее высокой чувствительностью. Малейшее раздражение ее поверхности, к примеру частичкой пыли, вызывает у человека мгновенный безусловный рефлекс, выражающийся в смыкании век, усиленном слезотечение и светобоязни. Подобным образом, роговица защищает глаз от возможных повреждений. При закрывании век, глазные яблоки одновременно закатываются вверх и происходит обильное выделение слез, которые смывают мелкие механические частицы либо химические вещества с поверхности глаза.

Видео о строении роговицы глаза

Симптомы поражения роговицы при различных заболеваниях

Изменение формы роговицы и ее преломляющей силы

- Близорукость делает форму роговицы более крутой, по отношению к норме, это обуславливает большую ее преломляющую способность.

- Дальнозоркость, наоборот, уплощает роговицу и оптическая сила ее уменьшается.

- Астигматизм сопутствует неправильной форме роговицы, проявляясь в различных плоскостях.

- Существуют врожденные изменения роговичной формы — мегалокорнеа и микрокорнеа.

Повреждения поверхности роговичного эпителия:

- Точечные эрозии – небольшие по размеру дефекты эпителия, выявляемые при окрашивании флюоресцеином. Этот неспецифический признак заболеваний роговицы может наблюдаться при весеннем катаре, синдроме «сухого глаза», неадекватном подборе контактных линз, кератите, лагофтальме, иногда его вызывает токсическое действие местных офтальмологических препаратов.

- Отек эпителия роговицы — свидетельство повреждения эндотелиального слоя либо быстрого и значительного подъема ВГД.

- Точечный эпителиальный кератит — проявление вирусных инфекций глазного яблока. Для него характерны зернистые набухшие клетки эпителия.

- Нити – тонкие, в форме запятой, слизистые тяжи, связанные одной стороной с поверхностью роговицы. Выявляются при кератоконъюнктивите, синдроме сухости глаз, рецидивирующей эрозии роговой оболочки.

Повреждения роговичной стромы:

- Инфильтраты, представляют собой участки активного процесса воспаления в роговице. Могут иметь, неинфекционную (при ношении контактных линз) и инфекционную природу – бактериальные, грибковые, вирусные кератиты.

- Отек стромы, проявляющийся увеличением толщины роговой оболочки и снижением ее прозрачности. Наблюдается при кератитах, дистрофии Фукса, кератоконусе, повреждении эндотелия вследствие офтальмологических операций.

- Врастание сосудов (васкуляризация), становится проявлением исхода перенесенного воспалительного заболевания роговицы глаза.

- Повреждения десцеметовой оболочки.

- Складки – результат хирургической травмы.

- Разрывы могут появляться при травме роговицы, встречаются также при кератоконусе.

Диагностика патологий роговицы

- Биомикроскопия – осмотр роговой оболочки в свете щелевой лампы, позволяющий выявлять практически весь спектр заболеваний.

- Пахиметрия – измерение величины роговицы посредством ультразвукового прибора.

- Зеркальная микроскопия – фотографическое сканирование слоя роговичного эндотелия с подсчетом количества клеток и анализом его формы. В норме, плотность клеток составляет – 3000 на 1мм2.

- Кератометрия – исследование кривизны передней роговичной поверхности.

- Топография – компьютерное исследование, касающееся всей роговичной поверхности, с точным анализом ее формы и возможностями преломляющей силы.

- Микробиологические исследования — соскоб с поверхности (под капельной анестезией). При непоказательных результатах соскоба может быть выполнена биопсия роговицы.

Лечения заболеваний роговицы

При изменениях формы, а также преломляющей силы роговицы сопровождающих близорукость, дальнозоркость, астигматизм, должна проводиться коррекция зрения посредством очков, контактных линз либо рефракционных операций.

Стойкие помутнения, бельма роговицы устраняются проведением операции кератопластики, пересадки роговичного эндотелия.

В случае инфекции роговицы могут применяться антибактериальные, противовирусные или противогрибковые препараты, в зависимости от природы инфекционного агента. Кроме того, рекомендованы местные глюкокортикоиды, подавляющие воспалительную реакцию с ограничением процесса рубцевания. При поверхностных повреждениях роговой оболочки необходимы также препараты, ускоряющие регенерацию. При истощении слезной пленки используют увлажняющие и слезозаменяющие средства.

Роговица

Роговица — прозрачная выпуклая линза наружной капсулы глаза, которая обладает сильной преломляющей способностью.

Роговица занимает 1/6 наружной оболочки глазного яблока, а 5/6 — это склера, которая представляет собой плотную волокнистую ткань и выполняет главную защитную функцию внутренних составляющих глаза. Место перехода роговицы в склеру имеет вид полупрозрачного кольца и называется лимбом, его ширина около 1 мм.

Основные параметры роговицы взрослого человека:

- диаметр по горизонтали — до 12 мм;

- диаметр по вертикали — до 11 мм;

- толщина в центре — до 0,6 мм (по краям — до 1 мм);

- преломляющая сила — 43 диоптрий;

- радиус кривизны — 7,8 мм.

Интересно!

Диаметр роговицы с возрастом увеличивается незначительно, поэтому кажется, что у маленьких детей глаза больше, чем у взрослых.

Роговица является частью наружной оболочки глаза, которая защищает его от воздействия внешних факторов (например, попадания мелких частиц, воздействия температуры, потоков воздуха и химических веществ). Именно поэтому одной из главных функций роговицы выделяют защитную. Для этого в толще роговой оболочки находится множество нервных окончаний, что влияет на высокую чувствительность — роговичный рефлекс, который при малейшем воздействии на поверхность наружной оболочки глаза вызывает смыкание век и слезотечение.

Таким образом роговица пытается предотвратить возможное повреждение. При этом она также является главной преломляющей средой человеческого глаза. Это связано с ее свойствами: роговая оболочка полностью прозрачная и обладает более высоким показателем преломления, чем у воздуха.

Строение роговицы

В строении роговицы выделяют шесть слоев.

- Эпителий роговицы — наружный защитный слой, который состоит из нескольких пластов эпителиальных клеток. Эпителий имеет высокую скорость регенерации, поэтому при повреждении может быстро восстанавливаться, без рубцов. При этом его особенности строения позволяют из слезы получать кислород и другие вещества, доставляя их внутрь глаза.

- Боуменова мембрана — плотный слой, который отвечает за защиту и питание роговой оболочки глаза. При повреждении практически не восстанавливается.

- Основное вещество роговицы или строма — прозрачный слой, который состоит из параллельных коллагеновых пластинок (ламелл) и кератоцитов между ними. Также в своем составе строма содержит клетки, отвечающие за восстановление повреждений. По объему слой занимает до 90% от всей толщины роговицы.

- Слой Дюа (открыт в 2013 году) — жесткий слой роговицы, способный выдержать достаточно высокое давление в 150–200 кПа. При этом он очень тонкий, всего 15 микронов, при общей толщине роговицы около 550 микронов. Считается, что разрывы в этом слое и попадание через них жидкости из внутренней части глаза приводят к отеку роговицы.

- Десцеметова мембрана — прочный и эластичный слой, состоящий из коллагеновых волокон. Мембрана является главным барьером на пути распространения инфекции глаза, устойчива к повреждениям. С возрастом изменяет свою толщину с 3 мкм при рождении до 10 мкм в пожилом возрасте.

- Эндотелий роговицы — тонкий слой плоских гексагональных клеток, который отвечает за прозрачность роговицы с помощью выведения из нее излишка жидкости. В случае повреждения эндотелия влага из передней камеры глаза проникает в роговицу, вызывает отечность и помутнение оболочки. При этом эндотелий не регенерирует.

Заболевания роговицы

Роговица является наружной оболочкой глаза, которая сама ничем постоянно не защищена. Поэтому травмы, инфекции и внешние негативные причины ¬— одни из главных факторов появления различных заболеваний роговицы и, как следствие, ухудшения зрения. Это связано с тем, что роговая оболочка из-за возникшей патологии может помутнеть или изменить свою кривизну. После этого она больше не сможет полноценно пропускать и фокусировать свет на сетчаткуСетчатка — внутренняя оболочка глаза, важная часть зрительного анализатора. Именно она отвечает за процесс превращения света в нервный импульс, который передается в головной мозг.. Некоторые заболевания могут передаваться по наследству.

Основные заболевания роговицы:

- Кератиты различной этиологии — воспаление роговицы.

- Кератоконус.

- Дистрофии роговицы — генетические заболевания разных слоев роговицы.

- Дегенерации роговицы — изменение нормального состояния ткани роговицы под воздействием внешних факторов.

- Птеригиум.

Метод лечения патологий роговицы определяет офтальмолог после полной диагностики глаз. Выделяют два варианта: терапевтический (например, кросслинкинг, использование капель и мазей) и хирургический (например, кератопластика — трансплантация донорской или искусственной роговицы) методы.

Важно!

Проблемы с роговицей также могут возникнуть после травмы и термического или химического ожога.

Читайте нас в Яндекс. Дзен

Оцените статью:

Благодарим вас за голос!

Оценка статьи: 3.8 / 5.0 (61 оценка)

Клиника:

Краснодар, ул. Красных Партизан, 18