Свободный диктант.

Как создавалась икона в древности? Иконописцы перед началом работы постились, каялись, молились, проникались особым трепетным чувством.

Долгие месяцы продолжалась подготовительная работа. Доску обрабатывали, на неё наклеивали холстину. Краски иконописец делал из природных материалов, которые он собирал на берегах озёр и рек. Растирал минералы, затем замешивал на яичном желтке. Тем самым напоминал нам о том, что нас всех ждёт Воскресение.

Перед наложением красок живописец наклеивал пластинку из тонкого золота. Она символизирует божественную энергию. И только потом начинал писать лик и руки. И краски, и цвет, и одежда, и оклад имеют свой смысл, помогают одухотворить образ. Не отсюда ли сила, способность нас утешить, помочь?

Иконописные образы святых напоминают, что каждый из нас может совершить что-то важное в мире.

(Отец Александр, подворье Афонского монастыря

в Москве, «Чем нам дороги иконы» —

по публикации в журнале «Стригунок»)

Светило науки — 1525 ответов — 1786 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

Иконопись — трудоемкое и сложное искусство. Икона пишется на деревянной, чаще всего липовой доске. Её сначала нужно тщательно обработать и просушить. На лицевой ее стороне вырезается небольшое углубление, а по краям оставляют довольно широкие, чуть-чуть выступающие поля. Затем наклеивают на доску полотно, которое называется паволока. Если доска потрескается, то изображение тогда не пропадет. Далее на нее наносится специальный грунт, сделанный из мела и клея. Он так тщательно шлифуется, что напоминает гладкую кость. Потом на этот грунт наносится рисунок.

Икона пишется красками, разведенными на яичном желтке. Эти краски требуют особой осторожности в работе. Они снова и снова наносятся тонкими слоями. Каждый из них должен хорошо просохнуть.

Почти всегда иконы золотили, то есть покрывали тончайшим слоем настоящего золота.

Сначала — обстоятельственное времени

чуть — чуть — обстоят. меры и степени качества

затем — местоименное указательное

Далее — обстоятельственное

так -местоименное указательное

потом — обстоят. времени

Снова — обстоят. времени

почти — местоим определит.

всегда — местоименное определительное

Рассуждение

Вокруг образа иконописцев много мифов. Это скучно, это для воцерковленных, нужно специальное образование, нужно недюжинное терпение… Не все из этого правда, да и технологии за много веков православия шагнули вперед. Давайте попробуем разобраться, как создаются святыни в наши дни.

Подпишитесь и читайте нас в:

Как и на чем пишутся иконы

По преданию, первое изображение, от которого пошли традиции создания современных святынь, создал святой Лука. Это было изображение Богоматери, а в качестве доски для икон он использовал поверхность стола, за которым, опять же по преданию, обедала дева Мария.

Это был просто рисунок, но именно его в 15 веке воплотил в полноценную икону Андрей Рублев и в наши дни мы знаем ее как богоматерь Владимирскую.

Как же до нас доходят иконы, написанные аж в 15 веке? Дело в том, что доски для икон требуют специальной подготовки. Раньше на Руси подготовкой для икон занимались специальные мастерские, теперь «дощаники» в штатах иконописных мастерских.

Для икон (в зависимости от региона) использовались:

- липа;

- кипарис;

- сосна;

- лиственница.

Лучше всего для изготовления иконных досок подходит липа. Она мягкая, легко подвергается обработке. Не имеет ярко выраженной структуры и нет риска растрескивания.

Перед написанием икон доски хорошо высушивались. Ковчег (углубление) повсеместно делался до второй половины 17 века. После этого доски стали делаться и гладкими и с ковчегом.

Чтобы с тыльной стороны доска не деформировалась, в ней делались прорези со шпонками. После изготовления на доску наносили левкас — желатиновый или рыбий клей.

Сейчас на доску наклеивается холст, на который наносится до шестнадцати слоев левкаса и после этого начинается работа с цветом.

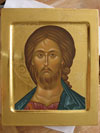

Каким должен быть иконописец

Современному иконописцу не обязательно быть воцерковленным. Но верующим человеком он должен быть обязательно. Согласитесь, трудно писать то, о чем не знаешь, образ на иконе в этом случае будет неубедительным.

Написание иконы по-прежнему не быстрый процесс. На то, чтобы написать икону размером 20х25 см в домашний иконостас у мастера уходит полтора-два месяца. А с учетом времени подготовки доски этот срок гораздо больше. Можно ли сократить срок? Безусловно да, но написание иконы — очень выматывающий процесс. Если иконописец добросовестно и в очень короткие сроки выполняет свою работу, потом он долго восстанавливается.

В основном иконописцы в наши дни — женщины, хотя первыми, как мы знаем, были мужчины. Возможно, это объясняется кропотливостью ручного труда.

Обучение иконописи

Иконопись – это вид живописи, обладающий своей эстетикой, приёмами, технологией. В данной статье основное внимание я уделяю эстетико-ремесленному началу в иконописи. Для создания совершенного образа, по возможности, нужно овладевать и совершенной формой. Кроме овладения ремесленными навыками необходимо воспитывать художественный вкус, почаще созерцать шедевры русской и мировой иконописи, находящихся в музеях, что, к сожалению, доступно не всем. Часто репродукции икон грешат искажением цвета, сами иконы бывают в плачевном состоянии. Для обучения необходимы, конечно, хорошие альбомы, репродукции, лучше фотографии фрагментов, сделанные в музеях, которыми обладают серьёзные иконописные школы.

После элементарных упражнений, описанных в предыдущей статье – горки, архитектура, вода, деревья, можно приступить к письму античных одеяний святых, поизучать систему пробело́в на складках. Основные приёмы создания иконописной оптической системы: роскрышь, притенение, высветление, опись, лессировка. Часто учащиеся вместо постоянных упражнений желают узнать какие-то «секреты» или «особые технологии», которых не существует. Лучше хорошо выполнить простую задачу, например, многократно написать рукав, или другой фрагмент одеяний, чтобы он выглядел убедительно. Упражнения можно делать на залевкашенной натянутой бумаге или оргалите, неудавшиеся моменты надо научиться счищать скальпелем. Роскрышь, т. е. пятно цвета на одеждах, набирается плотнее, чем горки, но с некоторой долей прозрачности. Пробела́ имеют ступенчатый характер, достигая в некоторых древнерусских иконах до пяти ступеней. Они должны чётко отделяться друг от друга, иметь свою логику построения объёма. Начинаются пробела́ не чистыми белилами, в них может подмешиваться цвет роскрыши или другой пигмент. На сиреневом цвете часто делаются холодно-синие пробела́, такой цвет дают смесь белил и чёрного. Пробела́ в последних фазах достигают полной плотности, в средних – более прозрачно, сквозь них может просвечивать цвет одежд. С теневой стороны объём моделируется «притенениями» – тонкими, прозрачными, лессировочными слоями краски, цвета немного темнее роскрыши. Завершается построение формы описями и белильными тонкими мазками. Описи создают теневую «глубину», они имеют разную интенсивность, с теневой стороны – темнее. Необходимо научиться в поисках выразительности спокойно «мять» материал, менять пропорции, цвета, двигать какие-то детали, что-то счищать частично или полностью. Исправления рисунка видны на древних иконах, никакой «графьёй» старые мастера не пользовались. Процарапывание контура делается при золочении, чтобы при нахлёстывании золота не потерять силуэт. Техника построения объёма в иконе многослойная, слои подсушиваются, работа «по сырому» не ведётся.

При написании многоцветных праздников важно гармонично подобрать цвета, постепенно уточняя их, всегда лучше начинать бледно, чем потом счищать слои скальпелем. В искусстве иконописи многое зависит от внутренней культуры человека, его эстетических принципов и ремесленно-художественных навыков, умение выбирать из всего огромного материала самое выразительное. Все цвета на иконе поддерживают друг друга, сам по себе цвет вообще не существует, какой нибудь охристый цвет рядом с синим выглядит ярко-оранжевым, а грязно-зелёный рядом с красным становится весьма ярким. Можно делать колеровку на бумаге, приставляя кусочек колерованной бумаги к другим цветам. Важно не задерживаться на каком-то одном этапе, а попробовать проработать чётко наиболее понятный элемент иконы. Начать писать описи, пробела́, затем опять перейти к уточнению цвета, тогда станет виден дальнейший путь работы. Конечно, мастерство достигается большим трудом и практикой. Чётко определённой последовательности написания иконы я не придерживаюсь.

Последовательность написания икон

Иногда начинаю с проработки лика, иногда – одеяний. Укладывать золото, в некоторых случаях, приходится также после определения основных цветовых пятен и силуэта, который в карандашном рисунке не всегда понятен. Карандашный рисунок я не обвожу тёмной краской, как делают многие иконописцы, наношу цвета не так плотно, чтобы рисунок просвечивал сквозь роскрышь, затем намечаю складки, пробела́, снова уплотняю общий тон, иногда меняя, уточняя предварительный рисунок. Часто применяю лессировку – это покрытие тонким слоем краски уже написанных частично или полностью фрагментов иконы. Этот приём обобщает дробно написанные детали. Применяю его и в письме ликов. Начинаю с наиболее понятных мест иконы, дальнейшее решение образа приходит постепенно. Важно научиться принимать волевые решения и продвигать работу, не зацикливаясь на каком-то этапе.

Нанесене ассиста

Последняя стадия создания иконы – нанесение золотых штрихов на ассист. Липкое вещество – чесночный сок, винилик – синтетический материал. Я пользуюсь виниловым незасыхающим лаком “goldsize”. Готовую икону лучше подсушить несколько дней. На места, где будет ассист, нанести мел хорошего качества, слегка втирая его кисточкой, для обезжиривания. Аккуратно нанести клеящее вещество штрихами и пятнами. Затем можно наносить золото, нарезая его небольшими кусочками и перенося и приминая его хлебным мякишем. Останутся золотые штрихи, в тех местах, где был нанесён винилик. Надпись я компоную на кальке, затем передавливаю ручкой без пасты на золотой фон. По золоту можно писать акриловой краской или темперой ПВА. Место, где будет надпись, покрываю акриловым лаком, краска по нему хорошо ложится. Золото покрывается прозрачным лаком, икона олифится.

Готовая икона покрывается натуральной олифой с сиккативом, поскольку синтетический лак и разбавители выбеливают желток. Эта операция также может превратиться в проблему и требует навыка. Сырая олифа без сиккатива долго сохнет и на неё может налипнуть пыль. Я пользуюсь покупной немецкой олифой, разбавляя сырой натуральной. Также можно протомить натуральную олифу с ацетатом кобальта, который является сиккативом, т. е. убыстряет процесс высыхания. Томят в духовке 3–4 часа. Покрываю икону кистями не за один раз. Руками особо не разглаживаю, потому что можно ободрать ассист и краску. Лучше всё это пробовать на каком-либо ненужном эскизе, который не жалко испортить.

Процесс написания иконы

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Павел Корин родился в семье иконописца и сам закончил иконописную школу. А еще он был страстным коллекционером. Он собирал предметы искусства и иконы, а когда в Палехе массово начали закрываться иконописные мастерские, вместе с братом Александром спасал из них прориси.

В коллекции Павла Дмитриевича сохранилось множество иконописных инструментов. На их основе мы расскажем, как создавались иконы.

Введение — видок

Ученики иконописных мастерских начинали с малых шагов: учились писать отдельные элементы иконы — горки, деревья, руки, ноги, одежду, и только потом переходили к ликам. В зависимости от способностей ученики становились «личниками» (иконописцами, специализирующимися на изображении открытых частей тела, например, лиц, рук) или «доличниками» (иконописцами, пишущими одежду, пейзажные и прочие элементы иконы). Во время обучения будущие иконописцы пользовались своеобразными учебными материалами.

Видок — дощечка, на которой показаны названия основных элементов иконописной доски, орнаментов и цветов краски.

Второй учебный материал — наглядное пособие о последовательности работ иконописца.

В иконописных мастерских часто пользовались уже готовыми образцами рисунка или снимали прориси с других икон. Снятие прориси или перевода происходило следующим образом. Контур иконы переводили на белую бумагу или кальку. Сначала из черного пигмента (сажа, жженая кость) и чесночного сока или меда готовили краску. Протирали старую икону смесью желтка и кваса — иначе краска не ложилась. После того, как раствор высыхал, тонкой кисточкой прорисовывали все контуры. Рисунок должен был просохнуть. Затем на икону «придували», то есть, согревали ее своим дыханием, чтобы краска стала липкой. Сверху клали чистый лист бумаги и плотно прижимали: на бумаге оставался контур иконы.

Размер доски должен соответствовать размеру прориси. Хотя для изготовления иконописных досок использовались разные породы деревьев, чаще всего предпочтение отдавалось липе, так как доски из липы относительно легки в обработке.

Сначала на иконописную доску наклеивалась паволока— льняная или хлопковая ткань, которая сохраняла левкас и красочный слой от разрыва, в случае появления трещины на доске. После просушивания доски поверх паволоки накладывался грунт — левкас, специальный раствор на основе мела или алебастра, смешанного с клеем животного происхождения. Это мог быть рыбный клей или мездровый (на основе высушенных и измельченных шкурок животных). Слои левкаса наносились тонко, равномерно рукой или шпателем, каждый последующий слой наносился после того, как высыхал предыдущий, когда грунт достигал нужной толщины и окончательно высыхал, шлифовали его до гладкости.

Деревянная миска для приготовления левкаса. В ней еще видны остатки грунта

Традиционно существовали два способа нанесения контура на левкас. Первый называется «на отлип»: когда элементы, перенесенные на бумажную прорись, вы переводите на кальку, а затем, аккуратно приложив новую просись на доску, начинаете «придувать».

Второй способ — работа с припорохом. Рисунок с прориси наносили карандашом на кальку, затем ее клали поверх двух-трех листов бумаги и делали частые мелкие проколы по контуру. Затем закрепленную на иконописной доске кальку с дырочками и нужно было припорошить сверху черным пигментом с помощью тампона из марли (мешочка с толченым углем). Просеянный сквозь отверстия порошок оставлял на левкасе контур будущей иконы.

Иногда иконописцы обходились и без кальки: по самой прориси делали проколы и превращали ее в припорох. В собрании дома-музея Павла Корина хранятся именно такие припорохи на бумаге, где проколы идут как по чистому листу, так и по контурному рисунку.

Все нанесенные линии прорисовывали тушью, чтобы рисунок был графически четким. Нимбы и круглые элементы иконы можно прорисовать циркулем. Уже на иконописной доске по контуру или в тех местах, где будет темный цвет, иногда процарапывали рисунок иглой.

Если нимб или иные элементы иконы требовали использования сусального золота, то его наносили до красочного слоя. Чтобы подхватить кусочек сусального золота, использовали лампензель — специальную широкую кисть, изготовленную из беличьего хвостика. Под рукой иконописцы всегда держали сливочное или топленое масло — сухим хвостиком взять золото не получалось. Сусальное золото наносят на масляный морданный лак или шеллачный лак. Не менее распространен и популярен способ золочения на полимент (грунт на основе глин и органического клея). Если нимб не золотился, а писался красками, иконописец прорисовывал этот элемент в последнюю очередь.

Иногда к лампензелю приделывают картонную полосочку или даже небольшую ручку, чтобы его удобнее было держать

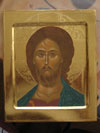

Первый этап работы с красочным слоем иконописцы называют «раскрытием иконы», когда закладываются основные тона иконы. Также этот этап называется «роскрышь».

Иконы писались темперой — краской на основе сухих порошковых пигментов, которые соединяются эмульсией — натуральной (яичный желток, разводится водой с добавлением нескольких капель вина, уксуса или кваса) или искусственной (полимеры, клеевые растворы). Такая краска сочетает в себе силу тона и легкость, прозрачность.

Для каждого пигмента — своя емкость. Например, было удобно и дешево использовать для красок деревянные ложки с обрезанными ручками.

Во время роскрыши покрываются все «доличные» участки иконы: фон, пейзажные элементы, строения, одежда персонажей. Краска накладывается от темного тона к светлому или же от более теплого к более холодному.

После «раскрытия» иконы по едва просвечивающейся прориси прописываются лики и открытые части тела, а также прорисовываются контуры и складки одежды. «Личное» прописывается санкирём — желтовато-зеленой, коричневатой или оливковой краской, состоящей из смеси охры и черной краски.

Это высветления по выпуклым местам фигуры и световые акценты на архитектуре и других деталях фона.

Процесс постепенного высветления «санкиря» при помощи накладывания один на другой более светлых слоев краски, в составе которой преобладает охра. Таким образом, разрабатывается форма открытых частей тела (высветляются более выпуклые части лика, рук и других видимых частей тела).

Оживки — это желтовато-белые черточки, задача которых выделить самые выпуклые и светлые места изображения.

Волосы пишут аккуратными тонкими линиями, область вокруг головы обычно притеняют.

Также нанесения теней требуют драпировки, растения, пейзажные элементы и контуры ликов.

Помните, как иконописцы золотили нимб и фон в самом начале? В конце работы золото накладывается на более мелкие детали, чтобы украсить золотыми линиями и штрихами складки одежд, волосы и крылья ангелов и некоторые другие части иконы.

Ассист заменяет собой пробела и символизирует присутствие Божественного света. Для нанесения ассиста используется твореное или сусальное золото (иногда серебро). Если ассист выполнялся при помощи сусального золота, то поверхность иконы предварительно припорашивалась мелом, а затем по линии будущего золочения наносился клеевой состав из чесночного сока или пивного сусла. Лист золота или серебра брался хлебным мякишем и переносился на приготовленное для золочения место. Когда клей высыхал, лишние фрагменты золота смахивали (их могли использовать для приготовления твореного золота), затем ассист шлифовали агатовым зубком (вместо агата могли использовать зуб животного).

После того, как икона закончена и просушена, ее покрывают тонким слоем определенным образом обработанного льняного масла – олифой. Иконописцы должны были следить, чтобы слой лег равномерно, чтобы на иконе не появились матовые пятна. Это делали, пока слой олифы не становился неподвижным. Поверхность иконы просохнет только через 2-3 дня, а полностью пленка затвердеет не раньше, чем через месяц. По возможности икону, покрытую олифой, хранили в отдельном помещении.

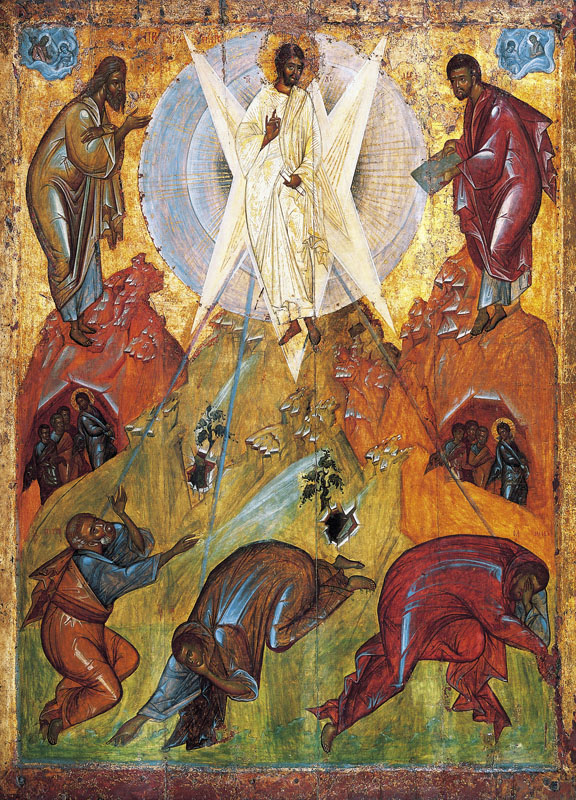

В Византии зародились основные иконографические типы икон, из Византийской традиции иконописи, берут свое начало множество школ письма: Московская, Новгородская, Ярославская, Ростовская, Строгоновская, Владимиро-Суздальская и многие другие. Византийская культура оказала благотворное влияние на эстетическое восприятие и духовное становление иконописцев древней Руси.

И в наше время Византийское искусство утончает границу времени, дает возможность нашим художникам соприкоснуться с эпохой древних мастеров, взять пример и перенять всё самое лучшее тех, чьи произведения явились, рукописью повидавших Божие откровение. За основу нашего, письма мы взяли традицию Московской школы иконописи, основоположниками которой были Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий. Своей кистью они правдиво рассказали о Боге, Богородице и возлюбленных чадах Божиих. Их иконы, образ жизни и мысли, преданность своему делу, служат нам примером и образцом для подражания.

|

|

|

|

Но в иконописании важны не только духовный настрой, чистота и ясность мысли, но и материалы, по средствам которых создается икона. В иконописании всё подчинено строгим правилам. Ни техника письма, ни применяемые материалы, не могут быть случайными, чуждыми устоявшемуся канону. Случайное в иконе случается только случайно, по неопытности, невежеству, недомыслию или самочинию иконописца. Всё каноническое-церковное. Церковное искусство хранит иконописные приемы, идущие из глубины древности.

Доска

Основа для иконы должна быть прочной и долговечной, она олицетворяет нерушимые законы Бытия. Как каменные скрижали, на которых Бог повелел Моисею запечатлеть заповеди Божии людям. Мы используем липовые доски из хорошо просушенной древесины с дубовыми шпонками, предотвращающие выгибание доски.

Левкас и паволока

Задача левкасчика, превратить доску в стену, ведь поверхность иконной доски, с её меловым левкасом, напоминает стену храма, а техника иконописи берет своё начало от фрески.

На доску наклеивается паволока и наносится левкас, со строгим соблюдением традиционных рецептур. К качеству льняной паволоки и меловому левкасу нужно относиться очень внимательно, от них во многом зависит срок жизни иконы. Мы не упрощаем технологию, не используем “синтетический левкас”, только меловой, на основе мездрового клея и льняной олифы, проверенный веками.

Прорись

Когда основа готова, и собрана вся информация об образе который предстоит писать, иконописец делает прорись (знаменит рисунок) , затем иглой или тонким шилом чертит графью.

Золото

Отдельные элементы иконы (нимб, лузга, поле, ковчег), или фон целиком золотятся сусальным золотом. Золотой фон иконы- чистый, беспримесный цвет, тождественный незамутненному солнечному свету. Мы не используем никаких имитаций золота (поталь), только качественное натуральное золото 960 пробы, в иконе всё должно быть правдиво и недопустима никакая ложь, подмены, упрощения.

Краски

Далее с Божией помощью, вооружившись постом и молитвой, иконописец приступает к этапу письма. Под кистью художника поверхность доски начинает пробуждаться и в золотом сиянии иконы, словно в море Божественной Благодати, проплывают библейские сюжеты, возникают образы Спасителя, Богородицы, святых.

Какими красками писать икону? Ответ дать не сложно. В красках выражаются наглядно созерцаемые сути вещей, духовное существо иконы. Выбор красок осуществляется не художником, а разумом истории.

Темпера (ПВА) с яичной эмульсией

Например, современной темперой ПВА (искусственные пигменты на синтетической основе) с добавлением яичной эмульсии, можно достичь хороших результатов. Современные кадмии, кобальты и разнообразные окиси – светоустойчивы, крепки и долговечны, цвета на иконе смотрятся ярко и насыщенно. У них много достоинств, особенно при умелом обращении и богатом опыте. Часто возникают ситуации, когда применение темперы ПВА логично и оправданно.

Натуральные минеральные пигменты

Но всё же, мы предпочитаем писать теми же красками, что и писали многие поколения иконописцев до нас, природными натуральными пигментами. Минералы, полудрагоценные камни, охры, земли вручную перетертые курантом и замешанные на желтке.

Ничем невозможно имитировать благородный цвет природной киновари, чистоту и глубину лазурита, нежный зелено-голубой цвет диоптаза, торжественный золотой блеск аурипигмента и реальгара. Помимо уникального и естественного цвета, они передают замечательные оптические эффекты за счет прозрачной кристаллической структуры минералов, активно отражающих свет. В некоторые охры мы специально добавляем кварц.

Манипулируя тонкостью помола, из одного и того же минерала можно получить разный по насыщенности цветовой тон. Натуральными пигментами получаются более прозрачные и нежные плави. Эти краски не увядают с веками, радуя нас естественной красотой и многообразием природной палитры. Очень сложно сделать качественный список с древней иконы, не используя такие же материалы и технику письма, какими создавался оригинал.

Олифа и лак

На финальной стадии, икона несколько часов пропитывается льняной олифой, она связывает левкас и красочный слой, икона становится монолитной и долговечной. Олифа приводит краски к единству общего тона, придает им глубину, объединяет цвета золотистой теплотой. После высыхания олифы икону можно дополнительно покрыть лаком.

Исследуя рецепты древних мастеров мы стараемся подчерпнуть в них лучшее, освоить интересные приемы, уникальную манеру письма, понять и осмыслить то духовное устремление и красоту идеалов, позволявших им создавать свои шедевры. Задача художника – отобразить красоту земного мира. Иконописца – мира Духовного, и мы стремимся в полном объёме воплотить весь полученный нами опыт в нашей работе, внести и нашу малую лепту в возрождение старинных традиций иконописи.

Мира вам и добра.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 410 человек из 62 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Как пишутся иконы

-

2 слайд

Строгие каноны – начиная с выбора материалов и до последних штрихов на живописной поверхности – до мелочей продумана и осмыслена в глубокой древности и со временем приобрела характер неукоснительны для выполнения.

Канон – норма, правило, закон.

-

3 слайд

Иконописание было великим творчеством. Иконописец специально готовился к совершению «дела иконотворения».

Это было актом общения с миром иным и требовало духовного и физического очищения, когда все плотское по возможности подавлялось: «…он, когда писал святую икону, только по субботам и воскресениям касался пищи, не давая себе покоя день и ночь. Ночь проводил в бдении, молитве и поклонах. Днем же со всяким смирением, нестяжанием, чистотою, терпением, постом, любовию, Богомышлением предавался иконописанию». -

4 слайд

Основа для иконы – дерево.

Иконопись зародилась в Святой Земле, где древесина всегда ценилась на вес золота.Дерево – это сакральный, освященный в христианстве материал, поскольку на нем был распят Христос. Именно к дереву, последнему земному веществу, прикасалось Его еще живое Тело, именно оно хранило память о вочеловечившемся Боге. Поэтому деревянная основа любой иконы, напоминая о важнейшей реликвии христианства — Истинном Древе Спасителя, — сама становилась воспоминанием, прообразом священной реликвии.

-

5 слайд

Создание иконы происходит поэтапно. Все этапы расположены в строгой последовательности.

-

6 слайд

1 этап

Основание. Основанием служит доска, или несколько склеенных досок, соответствующим образом обработанные и подготовленные для нанесения последующих слоев. (липа, сосна, ель, ольха, лиственница, пихта, кипарис, бук -

7 слайд

На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется «ковчегом»; уступ, образуемый ковчегом, носит название «лузги». Изолируя изображенное на иконе от земного окружения, поля способствуют сосредоточенности молящегося.

-

8 слайд

2 этап

Слой клея. Подготовленная доска проклеивается горячим и жидким столярным клеем. Предпочтение обычно отдается мездровому клею, в настоящее время, зачастую используют пищевой или технический желатин. -

9 слайд

3 этап

Паволока. После проклейки на доску наклеивается паволока из редкой ткани. Обычно используется марля, или ей подобная ткань.

Ткань для паволоки всегда выбиралась «ветхая», состиранная, поэтому ветошь бережно собирали по домам и отдавали, а порой и продавали, выменивали иконописцам. Новая материя не годилась — она была слишком грубой и шероховатой для работы. Очень часто, особенно в монастырях, в дело шли даже старые изношенные скатерти с трапезных столов. -

10 слайд

4 этап

Грунт. Грунт — левкас представляет смесь столярного клея с мелом. Для грунта используется клей более крепкий, чем для проклейки доски(не менее 10 очень тонких слоев). После полного высыхания – основа готова к росписи. -

11 слайд

5 этап

Позолота. Если икона должна иметь позолоченный фон, или другие элементы, то позолота выполняется перед нанесением красочного слоя. -

12 слайд

6 этап

Красочный слой. Или слой живописи. В иконописи традиционно используется яичная темпера. Краски натуральной яичной темперы приготовляются из натуральных пигментов и яичной эмульсии. -

13 слайд

7 этап

Защитный слой. После того как икона написана ее необходимо предохранить от неблагоприятных воздействий внешней среды, для чего живописный слой покрывается тонким слоем олифы или специального лака. -

14 слайд

Роспись иконы

После высыхания левкаса на икону наносится изображение.

Прорись — это контурный рисунок с уже написанной иконы (признанной соответствующей церковным канонам), выполненный, чаще всего, на бумаге или кальке и предназначенный для переведения контуров. -

15 слайд

Роспись и олифление иконы

После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов или фона процесс написания иконы разделяется на несколько последовательных этапов:

1. Раскрытие иконы (закладка основных тонов);

2. Роспись;

3. Пробела — высветление одежд, зданий, горок и пр.;

4. Охрение — высветление ликов и волос с последующей их обработкой (подрумянкой, притенениями и пр.);

5. Нанесение ассиста или инакопи (лучей и бликов, написанных золотом или серебром) -

16 слайд

Раскрытие иконы

Закладка основных тонов иконы. -

17 слайд

Роспись доличного

Подробная роспись всего изображенного на иконе за исключением лика святого -

18 слайд

Роспись личного

Написание личного – лика, рук и ног святого.

После того, как написано личное, икону надписывают – наносят надписи, поясняющие, кто изображен на иконе. Икону надписывают в обязательном порядке. Например, надпись IC XC – сокращенное именование Спасителя.

После надписания остается обвести рамку и икона почти готова. -

19 слайд

Олифление иконы

Иконы покрывают олифой для предохранения ее от разрушительных влияний внешних факторов, и для окончательного придания всем краскам общего объединения, а самой иконе — законченного технического состояния.

Иконной олифой называется льняное масло, отбеленное под действием дневного света в продолжение двух лет и вареное затем со свинцовыми белилами при температуре до 285° С. Профильтрованная затем такая жидкость, соединенная со смолой в виде растворенного янтаря, и есть олифа для покрытия икон.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 145 833 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 19.12.2020

- 172

- 0

- 05.11.2020

- 409

- 5

- 04.11.2020

- 104

- 0

- 20.10.2020

- 125

- 0

- 09.10.2020

- 154

- 1

- 26.09.2020

- 114

- 0

- 10.09.2020

- 118

- 4

- 01.09.2020

- 404

- 40

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»

-

Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»

-

Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»

-

Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»

-

Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»

-

Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»