Слайд 1

Презентацию на тему «Православные иконы»

можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: МХК. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.

Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 17 слайд(ов).

Слайды презентации

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Люблю высокие соборы, Душой смиряясь, посещать, Входить на сумрачные хоры, В толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой И осторожно хороню Свой образ дьявольский и дикий В сию священную броню. В своей молитве суеверной Ищу защиты у Христа, Но из-под маски лицемерной Смеются лживые уста. И тихо, с неизменным ликом, В мерцанье мертвенном свечей, Бужу я память о двуликом В сердцах молящихся людей. Вот – содрогнулись, смолкли хоры, В смятенье бросились бежать… Люблю высокие соборы, Душой смиряясь посещать. Александр Блок

Слайд 5

Каждому христианину Бог дает Ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в час смерти. Ангел-хранитель – скорый помощник в любой нужде и болезни.

Ангел-хранитель

«Преуспевай в добродетелях, чтобы стать ближе в Ангелам»

Слайд 6

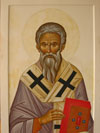

Николай Чудотворец – самый почитаемый и любимый святой на Руси. В III веке он был архиепископом города Миры в Ликии и ревностно защищал православную веру. Его доброта, милосердие, бескорыстие настолько твердо отпечатались в памяти людей, что он прославился по всему христианскому миру спустя сотни лет после своей жизни. Ему молятся о путешествующих, плавающих и пленных, просят о мире в семье, молятся в бедности и нужде. По молитвам этого святого воистину свершается невозможное.

Святитель Николай Чудотворец

Слайд 7

Святая блаженная Ксения Петербургская еще при жизни почиталась скорой помощницей и чудотворицей. Своим великим смирением, подвигом духовной и телесной нищеты, любви к ближним и молитвою получила Ксения благодатный дар прозорливости. Ей молятся в самых разных тяжелых житейских обстоятельствах.

Святая блаженная Ксения Петербургская

Слайд 8

На протяжении многих лет образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», находящийся в Высоцком монастыре, достойно почитается православным народом как чудотворный. Перед этой иконой молятся об исцелении в основном от алкоголизма и наркомании.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Слайд 9

На этой иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами, от чего икона получила название свое – «Семистрельная». Семь мечей, символизируют полноту печали и сердечной боли, которые были перенесены на земле Пресвятой Девой Марией. Икона почитается чудотворной. Ей молятся об умягчении сердец тех, кто приближается к вам со злыми, завистливыми помыслами, о защите от врагов и недоброжелателей. Когда молятся пред нею за врагов, то смягчают их враждебные отношения, уступая чувству милосердия.

Икона Божией Матери «Семистрельная»

Слайд 10

Это чудотворное явление Матери Божией произошло в Х веке в Константинополе. Когда храм был наполнен молящимися, святой блаженный Андрей и святой Епифаний, подняв глаза к небу увидели Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и святыми. Пречистая Матерь Божия со слезами молилась за христиан. Когда она закончила молиться, то сняла со Своей головы покрывало и распростерлп его над молящимися, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Покров Пресвятой Богородицы

Слайд 11

Эта икона одна из самых почитаемых в России. Не раз она спасала от нашествия врагов. Народная молва приписывает ей благодать исцеления от слепоты и болезней глаз. Ею благословляют при вступлении в брак

Казанская икона Божией Матери

Слайд 12

Когда преподобный Иоанн Дамаскин, которому по клевете врагов отсекли руку, слезно молился перед иконою Божией Матери, отсеченная рука его срослась. В благодарность за исцеление Иоанн привесил к иконе серебрянное изображение руки, отчего она и получила свое название. К этой иконе молятся при болезнях рук, ног, душевном спокойствии, в тех случаях, когда в буквальном смысле не хватает рук.

Икона Божией Матери «Троеручица»

Слайд 13

Икона связана с историей о чудесном прощении грешника. Богородица заговорила с ним с иконы во время молитвы, и грешник уверовал в свое спасение, хотя грехи эти были слишком велики. К этой иконе обращаются даже тогда, когда уже не надеются ни на чью помощь. А также для исцеления недугов глухоты телесной и духовной.

Икона Божией Матери «Нечаянная радость»

Слайд 14

Один из самых известных и любимых русских святых. Великими подвигами благочестия он обрел дар прорицания и исцеления. Его мощи обитают в Дивеевском монастыре, куда беспрерывно проистекает поток страждущих и молящихся. К преподобному Серафиму прибегают с просьбой о стяжании любви к ближним, о даровании непрестанной молитвы, об исцелении от всяких болезней. Скоропослушник, истинная радость для христиан.

Святой преподобный Серафим Саровский чудотворец

Слайд 15

Святого целителя и великомученика Пантелеимона еще при жизни признавали великим целителем. Святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждующим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. К нему и по сей день обращаются с молитвами при разных болезнях.

Святой великомученик Пантелеимон целитель

Слайд 16

По преданию, написана евангелистом Лукой. В XIV веке икона таинственным образом исчезла из храма в Константинополе и явилась в России над водами Ладожского озера под Тихвином, где и сейчас находится. К этой иконе обращаются с молитвой об избавлении от нашествия врагов, молятся о прозрении слепых, исцелении бесноватых.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Урок 15 Икона

Слово «икона» в переводе с греческого языка означает «образ». Библия говорит, что каждый человек – это образ Божий.

Икона заметно отличается от картины. Это потому, что задача иконы показать сокровенный мир души святого человека.

В Евангелии Свет – одно из имен Бога и одно из Его проявлений. Поэтому свет главное в иконе. Ни один предмет на иконе не отбрасывает тени.

Если иконописец хочет дать понять, что действие происходит внутри помещения, он все равно рисует это здание снаружи. Но поверх него или между зданиями набрасывает как бы занавес – велум (по латыни «парус»).

Золотой фон иконы иконописцы называют светом. Это символ бесконечного божественного Света.

Голову святого окружает золотой круг – нимб – знак Божьей благодати, которая пронизывает жизнь и мысли святого.

Нимб часто выходит за края иконного пространства. Это означает, что свет иконы струится в наш мир.

На иконе нет беспорядка. Даже складки одежды переданы прямыми и гармоничными линиями. Иконописец внутреннюю гармонию передает через гармонию внешнюю.

На иконе, в отличие от картины, нет заднего плана и горизонта. Икона, как яркий источник света, светит в мир, и в этом свете всякая земная даль становится невидимой.

Самое поразительное, что есть в иконе это лица (лики) и глаза. В ликах проступает мудрость и любовь. Глаза выражают радостопечалие.

Cлайд 1

Cлайд 2

Cлайд 3

Cлайд 4

Cлайд 5

Cлайд 6

Cлайд 7

Cлайд 8

Cлайд 9

Cлайд 10

Cлайд 11

Cлайд 12

Cлайд 13

Cлайд 14

Cлайд 15

«Икона Божьей Матери» — Презентацию подготовила: ученица 8 класса Артишевская Анастасия. православный праздник иконы Казанской Божьей Матери. Возвращение иконы в Россию. Местонахождение. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери. История появления иконы. Последствия кражи.

«Сюжетные картины» — А. Иванов Явление Христа народу. Религиозно – мифологический жанр. 7 класс Учитель ИЗО: Тураева С. Ю. Исторический жанр. Родоначальниками жанровой живописи в России являются А. Г. Веницианов и И. П. Федотов. Пименов. Альтман. В. Верещагин «Апофеоз войны». Иван-царевич на сером Волке. Иван Билибин. В. Г. Перов Проводы покойника 1865 г.

«Натюрморт урок» — Натюрморт. Выполнения натюрморта. К. Петров – Водкин. Используем: Цветовой спектр. Ренуар «Розы и жасмин в дельфтской вазе». Машков, К. Петров – Водкин … Натюрморт лучше смотрится по возрастающей слева направо – как мы привыкли читать. Передача объема предметов. К. Моне. Составление натюрморта – акт творческий, в нем проявляются вкусы и склонности художника.

«Жанр натюрморт» — Композиция- в постановке натюрморта. Расположение предметов в натюрморте. Изображение предметного мира – натюрморт. Живопись. Древний Египет. Виллем-Клас Хеда А. ван Бейерен Завтрак с крабом Натюрморт с омаром. Натюрморт в теплой и холодной гамме. Натюрморт в видах изобразительного искусства. Дпи. Древний Рим.

«Искусство натюрморта» — Дерево, масло. 1631. Сарьян, А.Осмеркин, А.Герасимов. Дерево, масло. Э.Мане. Фрукты. Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Старая пинакотека. Т. Салахов Натюрморт с венским стулом. Виллем Клас Хеда. 1594 — между 1680 и 1682. П. Г. Богомолов (художник первой половины 18 века) Книги Холст, масло. 1737.

«Иконы» — Как создавались иконы в Древней Руси? После просушки левкас тщательно шлифовали, высушенным хвощем до мраморного блеску. Материалы. V Компьютер, мультимедиапроектор, слайды. Казанская Божия Матерь. Технология. Что такое икона? Андрей Рублев. Оборудование. «Нерушимая стена». Задачи: IV Плакат с планом конференции.

Всего в теме

6 презентаций

Слово «икона» греческого происхождения и означает – «образ», «портрет».

- В период формирования христианского искусства в Византии этим словом обозначалось всякое изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории, независимо от того, было ли это изображение скульптурным, монументальной живописью или станковой, и независимо от того, какой техникой оно было исполнено.

Теперь слово «икона» применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резаной, мозаической и т.п.

- Теперь слово «икона» применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резаной, мозаической и т.п.

Православная Церковь постоянно уточняла свое искусство как в содержании так и в форме. При помощи красок, форм и линий нам раскрывается духовный мир человека. Красота здесь – красота внутренняя, духовная.

- Православная Церковь постоянно уточняла свое искусство как в содержании так и в форме. При помощи красок, форм и линий нам раскрывается духовный мир человека. Красота здесь – красота внутренняя, духовная.

Не все изображения изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории можно назвать иконой.

- Не все изображения изображение Спасителя, Богоматери, святого, ангела или события в Священной Истории можно назвать иконой.

- Протоирей Сергий Булгаков так описал свое впечатление о «Сикстинской Мадонне Рафаэля: «Здесь — красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но… безблагодатность. Молиться перед этим изображением: — это хула и невозможность! Красота Ренессанса не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах леонардовских героев».

Икона – сама молитва. Она наглядно и непосредственно открывает нам ту бесстрастность (свободу от страстей), учит нас «поститься глазами». И действительно, «поститься глазами» невозможно ни перед каким другим образом, будь он беспредметным (абстрактым) или обычным

- Икона – сама молитва. Она наглядно и непосредственно открывает нам ту бесстрастность (свободу от страстей), учит нас «поститься глазами». И действительно, «поститься глазами» невозможно ни перед каким другим образом, будь он беспредметным (абстрактым) или обычным

Цель иконы – не в том, чтобы возбудить или усилить в нас то или иное естественное человеческое чувство. Икона не «трогательна», не чувствительна.

Цель её – направить наши чувства, ум и всю нашу человеческую природу на путь преображения, очищения нас от всякой экзальтации.

- Цель иконы – не в том, чтобы возбудить или усилить в нас то или иное естественное человеческое чувство. Икона не «трогательна», не чувствительна.

Цель её – направить наши чувства, ум и всю нашу человеческую природу на путь преображения, очищения нас от всякой экзальтации.

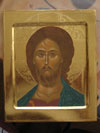

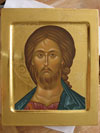

- Основные образа, занимающие центральное положение в богослужении: образ Спасителя Бога и образ Пресвятой Богородицы. Поэтому и первые иконы, появившиеся одновременно с христианством, суть иконы Христа и Богоматери.

Первые иконы Спасителя и Божией Матери

- Церковное Предание утверждает существование иконы Спасителя еще при Его жизни – это образ, который мы знаем под названием Нерукотворный Спас.

История этого образа сводится к следующему: Эдесский царь Авгарь. Больной проказой, послал ко Христу своего архивария-художника, прося Христа прийти в Эдессу и исцелить его. Христос, видя, что архиварий хочет написать Его портрет, умылся, вытер свой лик платком, и на этом платке отпечатался Его образ. Получив плат, Авгарь исцелился. Это сильно подействовало на распространение христианства среди жителей Эдессы. - Плат долго хранился в Эдессе как драгоценное сокровище города.

В 944 году византийские императоры выкупили Нерукотворный Образ у Эдессы. После разгрома Константинополя крестоносцами в 1204г. следы плата теряются.

Первые иконы Спасителя и Божией Матери

- Первые иконы Божией Матери церковное Предание приписывает святому Евангелисту Луке, который после Пятидесятницы написал их три

Первые иконы Спасителя и Божией Матери

- По церковному преданию, икону написал евангелист Лука на доске стола, за которым трапезничал Христос с Марией и Иосифом. Это тип иконы называется «Елеуса» («Умиление»). Здесь подчеркивается естественное человеческое чувство, материнская любовь и нежность. Это образ матери, глубоко скорбящей о предстоящих страданиях сына и в молчании переживающей их неизбежность.

- Владимирская икона Божией Матери

Первые иконы Спасителя и и Божией Матери

- Другой образ относится к типу «Одигрия» («Путеводительница»).

- Икона выражает уже не безграничную любовь, здесь центром композиции является Христос, обращённый к предстоящему (зрителю), Богородица же, также изображённая фронтально (или с небольшим наклоном головы), указывает рукой на Иисуса.

Авторство святого Евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее списками со списков) с икон, писанных когда-то Евангелистом

- Авторство святого Евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее списками со списков) с икон, писанных когда-то Евангелистом

- Тихвинская икона Божией Матери

- Казанская икона Божией Матери

- Троеручица (Трихейруса)

Первые иконы Спасителя и Божией Матери

- И, наконец, третья икона, по-видимому, изображала Богоматерь без Младенца. Четких данных об этой иконе нет. Вероятнее всего, это была икона типа «Оранта» («Молящаяся»). Изображение Богородицы в полный рост, с молитвенно воздетыми вверх руками. Богородица молится за весь род человеческий, и воздетые руки Оранты стали символом этой вечной, неостановимой, несущей миру надежду и защиту молитвы. На Руси такие изображения получили имя «Нерушимая стена».

Посредством иконной живописи (преп. Иоанн Дамаскин)

- Посредством иконной живописи «…мы созерцаем изображение телесного Его вида и чудес, и страданий Его, освящаемся и вполне удовлетворяемся, и радуемся, и считаем себя счастливыми (…)».

(преп. Иоанн Дамаскин)

- КОНЕЦ

Пытаясь наиболее ясно представить себе, что стоит за такими древнерусскими терминами, как мастер, писец, образописец, иконописец, более того, что вообще представляет собой понятие “творческая личность” в эпоху развитого Средневековья на Руси, мы прежде всего должны иметь в виду одну основополагающую для эстетики того времени идею. Она заключается в том, что в кругу понятий средневековой культуры о собственных своих истоках место ее зачинателя и главы безусловно принадлежало Самому Богу-Творцу, “Поэту Неба и земли”, как можно перевести Его имя в Никео-Константинопольском Символе веры, или “Началохудожнику”, “Первохудожнику” всего бытия, как называют Его некоторые древнерусские тексты, посвященные иконописанию. Поскольку же, утверждается в последних, Он Сам сотворил человека “по Своему образу и подобию” — как некую икону (греч. e„kиn ‘образ’), то Его как “образотворца” и следует считать первооткрывателем и изобретателем “иконной хитрости” (от хитрец ‘искусник, искусный мастер’), то есть искусства изображения, иконописи. Отсюда и в Византии, и в следовавшей византийской традиции Древней Руси всякий творческий акт, всякая художественная деятельность носили последовательно сакрализованный характер и были, по сути, священнодействием, а сами художники-иконописцы пользовались, почти наравне с клириками, особо подчеркнутым социальным пиететом.

Это прекрасно выражено в таком своего рода итоговом документе, связанном с оценкой роли иконописи в России, как известная “Грамота трех Патриархов” 1.

В “Грамоте”, в частности, утверждается, что искусство иконописи превосходит честью все другие искусства, как солнце превосходит планеты, как огонь — прочие стихии, а весна — другие времена года, как орел — всех птиц, а лев — всех зверей. Поэтому необходимо и естественно почитать искуснейших иконописцев особой честью и воздавать им по достоинству их, так как “иконный писатель” есть служитель Церкви и повествователь всяких священных и мирских историй и дел, превосходящий обычного писателя, пользующегося словом. Отсюда — практические следствия: запрещалось “укорять” художников в их деятельности, привлекать их, наравне с другими, к несению гражданских повинностей или же понуждать писать “простые вещи”, то есть выполнять художественные заказы на “мирские”, светские темы. Любые нарушения этих запретов были чреваты для виновных церковным и царским проклятием.

Главным основанием для столь подчеркнуто уважительного отношения к иконописцам и здесь являлось все то же уподобление их творчества “творчеству” Бога: честь, воздаваемая таким образом искуснейшим художникам, переходит на Творца, украсившего небо изображениями зверей (то есть знаками зодиака), покрывшего землю светлым одеянием, расцвеченным цветами, и создавшего “душу словесную” — человека как “великого мира малое изображение”.

Особое значение придавало искусству иконописи (а соответственно, и иконописцам) восприятие самого творческого акта как укорененного в древнем святоотеческом Предании Церкви, этого “Неба на земле”, и одновременно как чудесно являющего собой “нисхождение” этого же Неба на грешную землю. Первое подтверждалось тем, что “начальным” христианским художником всегда почитался сам святой апостол Лука, создавший образцовые изображения Богоматери (прямо “с натуры”); второе — тем, что в православной культурной традиции само творческое вдохновение осознавалось как помощь свыше. Недаром, как свидетельствует ряд агиографических текстов, и песнописцам и иконописцам в их трудах нередко помогали небесные силы — Ангелы и Архангелы. Иногда прекраснейшие песнопения Церкви так и воспринимались — как подаренные нам самим Небом. Вспомним здесь хотя бы историю песни в честь Богородицы — “Достойно есть”, когда, по преданию, афонскому иноку явился небожитель — сам архангел Гавриил — и после пения перед келейной иконой (в будущем — прославленного образа Божией Матери “Достойно есть”) чудесных слов этого гимна начертал их за неимением хартии и чернил перстом на камне!

То, что и на Руси чудесная сила и церковного слова, и православного образа в известной мере ощущалась как запечатленная Божественной Истиной и как дар свыше, нашло ясное выражение уже в памятниках литературы Древнего Киева — и в проповедях святителя Кирилла Туровского, и на многих страницах известного Киево-Печерского Патерика. В Патерике, в частности, имеется небольшой рассказ о помощи прославленному печерскому иноку-иконописцу преподобному Алипию Ангела в написании им уже перед самой смертью местной чудотворной иконы Успения Божией Матери, “сияющей светлее солнца”. Заболев, Алипий не мог в срок закончить икону; заказчик же “стал докучать блаженному”. И вот, повествуется в Патерике, “явился некий юноша светлый” и, взяв кисть, начал писать икону. Алипий подумал, что заказчик иконы разгневался на него — замешкавшегося по болезни инока — и вот теперь прислал другого иконописца (потому что тот выглядел как обычный человек), и лишь быстрота, с какой он работал, показала, что он бесплотен. “То он золотом покрывал икону, то на камне краски растирал и писал ими, и за три часа написал он икону и сказал: «О калугер 2! Не хватает ли чего-нибудь или в чем-нибудь я ошибся?». Преподобный же сказал: «Ты хорошо поработал. Бог помог тебе столь искусно написать эту икону, и через тебя создал ее». Настал вечер, и юноша стал невидим…”. На следующий день “боголюбец”-заказчик, обнаружив новонаписанный образ в храме, пришел вместе с печерским игуменом к уже умиравшему Алипию, и “спросил его игумен: «Отче, как и кем написана была икона?». Он же рассказал им все, что видел, говоря: «Ангел написал ее, и вот он стоит возле меня и хочет меня взять с собою». И сказав это, испустил дух” 3.

Подобные исторические предания подчеркнуто символического характера были тем более естественны для культурного контекста Руси, что для нее всегда само собой разумелось: иконы создаются при самой непосредственной и обязательной Божественной помощи. Недаром или Сама София-Премудрость Божия или же Ее посланник-Ангел бывают зачастую представлены на иконах и книжных миниатюрах, изображающих момент боговдохновенного творчества святых Евангелистов, записывающих новозаветные тексты, или святого апостола Луки, пищущего икону Богоматери.

Православная идея о “соработничестве”, сотрудничестве небожителей, более того, благодати Самого Святого Духа с мастерами есть творческая истина Церкви; не потому ли и ощущается нами в древних иконах не только их “внешняя”, земная красота, но и красота “внутренняя”, “небесная”, вся их необычайная духовная мощь? Не потому ли и те Божественные энергии, о которых учит святитель Григорий Палама, так часто, судя по летописям и другим историческим свидетельствам, проявлялись через иконы то в актах экзорцизма — изгнания бесов, то в поистине чудесных случаях помощи больным и страждущим?

Именно как то место, где Небо встречается с землей, как неиссякаемый источник Божественной благодати и воспринимали икону на Руси. И потому неудивительно, что в некоторых древнерусских сказаниях даже сама кисть иконописца порой обретала целительные свойства, а художник оказывался вдруг наделенным талантом врача. Так, в том же “Киево-Печерском Патерике” имеется еще один рассказ о преподобном Алипии — как раз на эту тему. Некий богатый житель Киева заболел проказой “за неверие свое”. И вот, образумившись, он пришел с покаянием к Алипию, который, “много поучив его о спасении души, взял <…> кисть и разноцветными красками, коими писал иконы, раскрасил лицо больного <…> придав прокаженному прежний вид и благообразие. Потом привел его в Божественную церковь Печерскую, дал ему причаститься Святых Таин и велел ему умыться водой, которой умываются священники, и тотчас спали с него струпья, и он исцелился. Смотри, каков разум блаженного <…> не только очистил его от телесной, но и от душевной проказы” 4. За этим весьма живописным рассказом без труда усматривается характернейшая черта отношения древнерусского общества к иконописцу как к исполненному Божественной благодати (хотя бы в идеале!) духовному врачу, исцеляющему своей кистью (а тем более своими, освященными Церковью, иконами) уязвленную, искаженную грехом человеческую душу, как бы возвращая ей ее изначальный Божественный — а отсюда и человеческий — образ.

На Руси иконописец — это “философ”, мудрец, “неусыпный” ученый, духовный целитель, “вития”-проповедник, проповедующий “писанием” (то есть живописью) иконным. Потому-то иконы здесь порой создавались даже представителями епископата. Среди них — такие известные церковно-культурные деятели, как Митрополиты Московские: святитель Петр (XIV в.), святитель Макарий и святитель Афанасий (XVI в.), которые “многие святые иконы писали чудотворные” (“Сказание о святых иконописцах” 5; иконописцем был и святитель Феодор, архиепископ Ростовский, племянник преподобного Сергия Радонежского, чью икону, как известно, он написал. Неудивительно поэтому, что та же “Грамота трех Патриархов” приравнивает достоинство иконописца к достоинству царскому, задавая такой риторический вопрос: почему не привести в пример царей и первейших князей, не гнушавшихся искусством как делом неприличным своему достоинству, но почитавших за величайшую честь для себя держать в правой руке не только скипетр, но и кисть живописца, напоенную различными красками? Наконец, там же утверждается, что художник может стяжать “похвалу иконною кистию” не меньшую, чем “прочие мечем и копием острым” 6. Всё это приводило к тому, что наиболее прославленные иконописцы пользовались на Руси немалым общественным весом и достаточно независимым материальным положением, а их согласия на выполнение творческих заказов добивались — нередко не без труда — даже удельные князья и местные епископы. Разумеется, обладание и пользование такими высокими правами накладывало на самих средневековых иконописцев определенные, и притом весьма жесткие, ограничения как духовно-нравственных, личностных, так и собственно художнических, творческих обязанностей.

В некоторых древних текстах, включавшихся иногда в так называемые “иконописные подлинники” 7, иконописец порой сравнивается со священником; так, в одном из “подлинников” присутствует следующее весьма примечательное высказывание: “как священник, служа, составляет Божественными словесами Плоть (то есть евхаристическое Тело Христово — Ю. М.), Которой мы причащаемся во оставление грехов”, так и “иконописец вместо словес начертывает и изображает плоть и оживляет” ее, воплощая в иконе те образы, “которым мы покланяемся из любви” к “первообразам” 8. Иначе говоря, в идеале иконописец есть почти подобный священнику творец образно-символической “художественной плоти”, в которую и облекает он являемую им Богочеловеческую плоть, то есть воплощенную Ипостась, или Личность, Богочеловека Иисуса Христа. Ведь за богоподобным художественным образом всегда стоит его Божественный Первообраз, Которому мы и причащаемся через наше зрение — равным образом физическое и духовное.

Однако передать средствами искусства любой священный “первообраз” без особых искажений может лишь нравственно чистая и ответственная, но в то же время независимая, внутренне свободная личность. Поэтому иконописцу, — поучает тот же “подлинник”, — подобает быть “чистым или жениться и по закону жить”, подобает быть, как и священнику, “свободным, а не работным (не являться чьим-либо рабом, или «крепостным», равно как и не заниматься каким-нибудь посторонним ремеслом — Ю. М.) <…> и жить добродетельно”, а если иконописец будет “не художно” создавать образы, то взять с него обещание впредь не писать икон “и учиться иному рукоделию” 9.

Но как за священником всегда наблюдал местный епископ, точно так же и иконописец был обязан пребывать под началом и трудиться под бдительным присмотром епископа. Именно епископа и должен был признавать мастер духовным возглавителем своего творчества, так что без его благословения и постоянного надзора он вовсе не мог заниматься художеством.

Подобный надзор со стороны церковной власти имел двоякую цель. С одной стороны, он в известной мере способствовал нравственной чистоте и духовному росту православных художников, что обеспечивало и необходимую долю религиозно-творческой состоятельности иконописцев. С другой, он исключал всякие излишества творческого индивидуализма, несовместимого со строго каноничной регламентированностью единой (образно-символической и формально-художественной) системы иконописи. Такой епископский надзор, пусть и достаточно жесткий, обеспечивал как неизменность самой структуры художественных канонов, так и незыблемость догматических основ церковного искусства в целом.

Определенно подчиненное (с учетом иерархии общецерковных духовных ценностей) положение художника в системе православной культуры было ясно выражено в постановлениях VII Вселенского собора, где сказано, что “иконы создаются не изобретением живописца, но в силу ненарушимого закона и Предания Вселенской Церкви” и что “сочинять и предписывать есть дело не живописца, но Святых Отцов” — им “принадлежит право композиции икон, а живописцу — одно только их исполнение” (как часть техническая, то есть рисунок, колорит, внешняя, почти “механическая” работа). По сути, именно вследствие подобной весьма ригористично выраженной позиции епископата (хотя реальная жизнь отстояла от нее довольно далеко) и существовали сборники графических прорисей-“переводов” в виде иконописных “подлинников” с почти стандартными композициями на любые христианские темы. При таком ортодоксальном фундаментализме средневекового религиозного искусства любой иконописец — от ремесленника до гения — неизменно сознавал себя прежде всего послушным орудием в руке Божией, смиренным служителем Божиим, выразителем не столько личной художественнной идеи, сколько святоотеческого, соборного разума Вселенской Церкви. Этим восприятие художником самого себя как творческой личности кардинально отличалось от подчеркнуто автономной, сугубо авторской художнической позиции, присущей западно-европейским мастерам культуры, в особенности периода развитого и позднего Средневековья. Напротив, на христианском Востоке сама Церковь являлась субъектом православного искусства (оставаясь одновременно и его объектом!), в силу чего она оказывалась залогом и хранительницей внутренней подлинности любого творческого акта, совершаемого в ее недрах (даже самого вдохновения как такового), духовной незамутненности творчества “стихиями мира сего”. Недаром святитель Симеон Солунский (XV в.) писал в своем “Диалоге против ересей”: “Изображай красками согласно Преданию; это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней, потому что изображаемое свято” 10.

Для древнерусского иконописца известные индивидуалистические понятия: “я так вижу”, “я так чувствую и понимаю” — были полностью исключены. Творческая свобода художника осознавалась не как беспрепятственное выражение его личности, его Я, а как освобождение от мирских страстей, иначе говоря, это была та свобода, о которой говорил еще святой апостол Павел: “Где Дух Господень, там свобода” (2 Кор 3:17). Иконописный канон и являлся на пути к ней единственным руководящим началом.

Канон “есть та форма, в которую Церковь облекает подчинение воли человеческой воле Божией, их сочетание, и эта форма дает личности фактическую возможность не быть в подчинении у своей греховной природы (Причем эта же характеристика последней с православной точки зрения покрывает собой и природу художественную, творческую. — Ю. М.), а овладеть ею, подчинить ее себе, быть «господином своих действий и свободным» (преподобный Иоанн Дамаскин) <…> Этим путем максимально осуществляется свободное творчество человека, источником питания которого становится благодать Духа Святого. Поэтому только церковное творчество есть прямое участие в Божественном акте, действие в полной мере литургическое, а потому наиболее свободное.

Степень литургического качества искусства пропорциональна степени духовной свободы художника” 11.

Непременное и непрекращающееся из века в век следование иконописцев Священному Преданию, каноническим правилам, естественно, создавало совсем особое искусство, которое, отнюдь не будучи полностью имперсональным и тем более сколь-нибудь безликим (любая икона в художественном смысле всегда индивидуальна), стремилось, однако, к сознательной анонимности как к знаку “творческого смирения”. Отсюда — почти полная безымянность древнерусской иконописи, по крайней мере, до конца XVI в. (мастера, как правило, не подписывали своих имен на иконах).

В таком каноничном, соборном искусстве личность художника могла раскрыться, в основном, лишь за счет нюансировки и акцентрирования им отдельных элементов общепринятой эстетической системы, в которой был абсолютно недопустим произвольный полет фантазии. Индивидуализировать это искусство было чрезвычайно трудно, и тем не менее, как показало многовековое развитие древнерусской живописи, истинному таланту, истинному художественному творчеству иконописный канон отнюдь не служил помехой в раскрытии личной творческой индивидуальности. Как метко подметил один из первых исследователей духовного смысла иконописи отец Павел Флоренский, “трудные канонические формы во всех областях искусства всегда были оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования” 12. Истинному художнику было достаточно сделать ряд сознательных, пусть и небольших, отступлений от традиционного образца, чтобы тот получил в новом произведении на ту же привычную тему совершенно новое звучание, а порой и значительно обогащенное внутреннее содержание, как бы повернутое к зрителю неведомыми до того гранями. Живое, самое непосредственное человеческое чувство всегда проступает в иконе сквозь жесткий канон; любая переданная в ней сцена, любой иконописный образ неизбежно окрашены личным мироощущением художника — тем особым глубоким чувством, издревле присущим русскому человеку, которое Н. Гоголь некогда определил как “необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума” 13.

Но не только живое чувство и живая вера являлись исходными составляющими всякого произведения иконописи; и в иконе, и в стенных росписях, и в книжных миниатюрах наряду с устойчивой “евангельской” иконографией нередко отражались и отдельные элементы окружавшей художника исторической действительности. Мы встречаем порой в древнерусских памятниках и изображения реального быта (в житийных сценах), и архитектурные сооружения того времени, и даже сцены христиански осмысляемой иконописцем российской истории — как церковной, так и светской.

Хотя Церковь запрещала творить художникам “от самомышления” (то есть по собственному воображению) и писать образы Христа, Богоматери и святых, используя “натурные модели”, как это было характерно для западно-европейского искусства, все же и на Руси порой проявлялось (ради желания исторической точности) стремление к созданию икон местных святых с использованием или натуры, или хотя бы описаний внешности, даваемых знавшими их лицами. На протяжении XIV–XVI столетий известно несколько случаев создания “портретных” икон (и “по памяти” очевидцев, и “с натуры”), например, таких прославленных подвижников, как преподобные Сергий Радонежский, Пахомий Нерехтский, Кирилл Белозерский (его “еще живу сущу” написал преподобный Дионисий Глушицкий; ныне эта икона хранится в Третьяковской галерее), Нил Сорский. Иногда художники даже создавали иконы после обретения нетленных мощей святых: так, в житии святого XV в. преподобного Георгия Шенкурского сообщается, что представитель царя Ивана III Михаил Хворостинин “раскопал и невридимыми обрел” мощи Георгия и повелел, “на него смотря, написать образ святого” 14. Некоторые иконы святых писались после явления последних художнику в “сонном видении” — так был написан в начале XVI в. образ преподобного Евфросина Псковского, причем истинность новонаписанной иконы была подтверждена совпадением изображенного на ней лика с обнаруженным вскоре же прижизненным портретом подвижника, сделанным “на хартии” неким местным иконописцем Игнатием 15.

То, что каноничность художественных форм иконописи отнюдь не мешала проявлению в ней творческой личности любого истинно талантливого художника, подтверждают многие страницы культурной летописи Древней Руси. Вспомним хотя бы таких прославленных мастеров XIV–XV вв., как Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев или же мастер рубежа XV–XVI столетий Дионисий с сыновьями Феодосием и Владимиром. Все они не только с необычайной яркостью и полнотой отразили в своих творческих биографиях основные духовно-религиозные и эстетические тенденции древнерусской живописи, но и воплотили в себе самые характерные типы православного иконописца вообще. В этом смысле весьма показательны письменные свидетельства о них современников и тех церковных писателей, которые пытались дать им оценку позже — в назидание всем художникам Древней Руси.

Так, тип мастера страстного (при всем прокламируемом им духовном бесстрастии изображаемых святых), мастера импульсивного, энергичного являет нам великий Феофан Грек (втор. пол. XIV– нач. XV в.).

Динамичный, непривычно экспрессивный для северян характер Феофана (обрусевшего грека), гениальная спонтанность его творчества, внутренняя свобода его личности — притом полностью воцерковленной — настолько, по-видимому, поражали современников, что известный писатель начала XV в. Епифаний Премудрый даже счел необходимым особо рассказать о встречах с ним в послании к некоему Кириллу Тверскому. Епифаний с восторгом пишет о Феофане: “Когда я был в Москве, жил там и преславный мудрец, философ очень искусный, Феофан Грек, книг изограф (художник, миниатюрист — Ю. М.) опытный и среди иконописцев превосходный живописец <…> когда он <…> рисовал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо смотрел на образцы, как делают это некоторые наши иконописцы, которые от непонятливости постоянно в них всматриваются, переводя взгляд оттуда-сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы. Он же, кажется, руками пишет изображение, а сам на ногах, в движении, беседует с приходящими, а умом обдумывает высокое и мудрое, острыми же очами разумными разумную видит доброту (то есть красоту — Ю. М.) <…> дивный и знаменитый человек” 16.

Другой тип художника, исполненного истинно монашеского духа смирения и внутренней гармонии, представляет преподобный Андрей Рублев (ок. 1360 — ок. 1427), который вместе со своим учителем и другом Даниилом Черным находил источник творческого вдохновения в углубленной созерцательной молитве, в постоянной беседе с Богом.

Как пишет о нем преподобный Иосиф Волоцкий в известном “Сказании о Святых Отцах” (1-я глава из “Устава Иосифова монастыря”, нач. XVI в.), оба инока постоянно устремляли свои души “в горняя”, “чтобы сподобиться Божественной благодати и только преуспевать в Божественной Любви, чтобы никогда не пребывать в земном, но всегда ум и мысль возносить к Невещественному и Божественному Свету; чувственное же око всегда возводить к написанным вещественными красками изображениям Владыки Христа и Пречистой Его Богоматери и всех Святых. Так и в самый праздник Светлого Воскресения Христова на седалищах сидели и, имея пред собою Божественные и всечестные иконы, на них неуклонно взирали, исполняясь Божественной радости и светлости. И не только в тот день так творили, но и в прочие дни — когда не занимались живописанием” 17.

Наконец, еще один тип древнерусского иконописца представляет Дионисий, трудившийся почти на столетие позже преподобного Андрея.

Хотя в своем творчестве Дионисий все еще пытается следовать путем великого предшественника, сам он — уже человек относительно новой формации — “свободный художник”, постоянно разъезжающий по Руси для выполнения различных заказов. При всей его верности традиционным иконописным канонам, при всей его необычайной одаренности и личном мастерстве, сказавшемся в особом изяществе его художественного стиля, это уже более мирской по духу и мастер и человек, причем не лишенный даже некоторого гедонизма. Недаром в его биографии имел место почти анекдотический, — но, по сути, исполненный, как говорили в старину, приточного (от церк.-слав. притча) смысла, — прискорбный случай нарушения им поста при выполнении заказа в монастыре преподобного Пафнутия Боровского (художники, трудившиеся здесь, этим правилам, естественно, должны были подчиняться). Преступив заповедь настоятеля обители, мастер вместе с помощниками однажды попытался потихоньку поужинать в монастырских стенах “скоромным” — запеченной с яйцами бараньей ногой, но, как повествует средневековый автор Жития преподобного Пафнутия, пища оказалась вдруг испорченной, а сам Дионисий в наказание тут же заболел “лютым недугом” — не мог сдвинуться с места, и на него “напала чесотка”; лишь немедленно покаявшись перед преподобным Пафнутием, он встал утром полностью здоровым. Совершенно немыслимо представить, чтобы подобное случилось с преподобным Андреем Рублевым.

Хотя Дионисий и смирял свой несколько излишне свободомыслящий дух работой в многочисленных монастырях Руси, это вообще уже представитель иной эпохи, более огосударствленной, более регламентированной и этикетной. Он всегда блестящий художник-эстет, порой — художник-духовидец (хотя второе — реже). По существу же, это последний значительный представитель великой древнерусской иконописной традиции: лишь в следовании ей он и находит твердую опору для своего (иногда, быть может, даже слишком изысканно-рафинированного) искусства; он нередко еще стремится воспроизводить лучшие художественные образцы прошлого, но, однако, уже не всегда сам является тайнозрителем откровений Святого Духа, какими неизменно оставались в своем творчестве Феофан и преподобный Андрей.

Русь получила от Византии не только православную художественную систему, единый иконописный канон, но и общие принципы организации самого иконописного дела.

Первоначально, с конца X в., группы фрескистов и иконописцев возглавлялись здесь, по большей части, пришлыми византийцами-греками в артелях, или “дружинах”, в которых русские художники выполняли роль учеников-подмастерьев. Но уже с XII–XIII вв. на Руси первостепенную роль играют собственные местные мастера (в Киеве, Новгороде, Пскове, во Владимиро-Суздальском княжестве), причем все чаще и последовательнее ими применяется традиционный для Средневековья артельный метод работы — с разделением по профессиональным признакам: глава такой артели (начальник, старейшина), как правило, определял общие композиционные принципы стенописи или иконного храмового комплекса (порой — даже отдельной иконы), он же намечал общий рисунок-“графью”; члены дружины писали фоновые части или же золотили их, передавая “Божественный свет” горнего мира (такие фоны и назывались свет, света), они же обычно писали здания, одежды, драпировки и различные второстепенные детали. Затем главный мастер поправлял, уточнял всё написанное и завершал работу выполнением самой ответственной части — личного письма, то есть всех обнаженных участков человеческого тела, а главное — лиц, или ликов. Судя по летописным свидетельствам и результатам искусствоведческих исследований, над сравнительно малыми по площади храмовыми росписями могли работать два-три-четыре стенописца, а при очень крупных работах — до пятнадцати-двадцати художников (когда объединялись несколько ведущих мастеров со своими учениками) и даже гораздо больше 18!

В крупных местных мастерских подобный же принцип “соборного” творчества действовал и в отношении иконописи: в них могли писаться одновременно десятки икон (иногда — даже с набором одних и тех же повторяющихся сюжетов), в которых определенный член артели из года в год выполнял только свою часть: одежды, архитектурные сооружения, пейзажные фоны, а ведущий мастер определял композицию, делал рисунок — знаменил икону и писал затем главным образом только личное.

При артельном подходе к иконописанию именно характер художественных вкусов, характер творческой личности главного мастера и определял лицо всей артели. Поэтому в музейной и искусствоведческой практике с полным основанием употребляются ныне такие понятия (связанные с именами наиболее прославленных мастеров), как “мастерская” или, даже более широко, “школа” Феофана, Рублева, Дионисия, в какой-то степени — Ушакова. В свою очередь, группы художников, объединявшихся (в силу приверженности их к какому-либо стилевому направлению) вокруг того или иного мастера, существовали внутри более крупных региональных образований с достаточно четко выраженными местными стилистическими особенностями — то есть таких “школ”, как, например, московская, тверская, новгородская, псковская. Непременно в рамках местных школ действовали все иконописные и книгописные мастерские, имевшиеся или при монастырях (монастырские), или при епископиях (владычные, митрополичьи), при удельных князьях (княжеские) и при великом князе Московском (великокняжеская мастерская). Во второй половине XVI столетия, с ростом абсолютизма в России и утверждением в ней института царской власти, в Москве возникает царская мастерская, где по государевым заказам создавались тысячи икон и украшенных великолепными миниатюрами рукописных книг.

На Руси повсеместно существовали также небольшие городские и даже сельские иконописные мастерские, принадлежавшие мастерам-одиночкам, у которых порой трудилось несколько учеников (иногда — дети самого мастера); хотя такие “иконники” обычно бывали художниками, что называется, средней руки, они вполне удовлетворяли потребности местного населения в иконе.

Все эти школы, артели, мастерские создавали огромное количество икон. Насколько впечатляющими были масштабы иконописной деятельности на Руси в XVI–XVII столетиях (не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны государства), свидетельствует хотя бы такой факт: лишь в хранилище царя Алексея Михайловича имелось около десяти тысяч (!) икон, а в некоторых отдельных соборах столицы количество их достигало трех тысяч в каждом.

При этом следует подчеркнуть, что ни государство, ни общество в целом никогда не скупились на благоукрашение храмов и монастырей; епископиями, митрополитами и хозяйственными подразделениями “государева двора” закупались и заготавливались огромные количества необходимых материалов для живописных работ: известь для стенописей, деревянные доски для икон, минеральные и растительные краски, скипидар, отбеленный воск, конопляное и льняное масла для предохраняющего покрытия живописи, яйца для связующих составов, щетина для кистей, золото для “фонов”. Поэтому художественные работы были необычайно дороги. К тому же весьма значительные суммы и натуральные продукты отпускались из государственной и церковной казны для уплаты художникам, ибо их труд ценился порой очень высоко. Так, например, в одной из летописей 19 особо отмечается, что за создание иконного деисусного чина для Успенского собора Московского Кремля Дионисий с помощниками получил плату в 100 рублей — а за 20 рублей в те времена можно было приобрести деревню с большим участком земли!

Такие затраты на иконописание вполне объяснимы, поскольку можно с уверенностью утверждать, что нигде и никогда (даже в Византии) икона не имела такого значения, как в православной России. Иконы здесь издавна были непременной принадлежностью каждого здания — и храмового, и общественно-гражданского, и простого, даже самого убогого жилья; иконы стояли при дорогах, на перекрестках, на городских площадях — и в часовнях, и на крытых столбиках-“голубцах”. Иконы брали с собой в дальний путь, с ними шли в военные походы; перед ними совершались важнейшие общецерковные и государственные акты; с молитвы перед иконой начинали любое дело; ею же родители благословляли своих детей.

Однако при всей этой повсеместной распространенности иконы, при таком всеобщем приятии ее в России и душой и сердцем, мы все же весьма недостаточно знаем о том, как воспринимали здесь в древности самый феномен священного образа (и связанное с ним иконописное творчество), так сказать, “умом” — с точки зрения интеллектуального уяснения его художественно-символического смысла.

С крещения Руси многие поколения иконописцев веками самым естественным образом трудились на основе живого Предания Церкви; в нем они находили всю необходимую им для творчества “теорию”. С течением времени иконописное дело все более развивалось, менялись художественные вкусы и определяемые ими стилистические направления, возникали и угасали местные оригинальные школы, но сами основы восприятия иконы и ее духовно-реального символического значения оставались все теми же, по крайней мере, до второй половины XVII столетия, пока православная святоотеческая эстетика (как и вся древнерусская культура в целом) не начала постепенно размываться, искажаясь под влиянием чужеродных ей элементов культуры сугубо секулярного, “гуманистического” (иными словами — не богочеловеческого, а человекобожеского) толка.

Вероятно, изначально естественная укорененность художников в Предании не требовала особых теоретических трудов, связанных с иконой и иконописным делом 20. Лишь с появлением на Руси в XIV–XV вв. отдельных еретических групп — притом всегда иконоборческого характера — возникла необходимость в подобных письменных свидетельствах истины. Поэтому можно с относительной уверенностью сказать, что до самого рубежа XV–XVI вв. каких-либо подробных и специально составленных трактатов, свидетельствующих об отчетливом и ясном (всегда, естественно, существовавшем) понимании древнерусским человеком общественно-религиозной значимости иконописного искусства не создавалось.

Только начиная с антиеретического и полемического “Просветителя” преподобного Иосифа Волоцкого (1440–1515) с включенным в этот сборник “Посланием иконописцу” (в трех “Словах” в защиту иконопочитания) 21, Русь на рубеже XV–XVI столетий попыталась относительно четко изложить свою точку зрения на православный образ — вполне в русле святоотеческого учения об иконе и с достаточно ясным представлением о круге существовавших тогда восточно-христианских письменных источников, связанных с этой темой.

Поскольку истолкование преподобным Иосифом феномена иконопочитания (вобравшее в себя весьма многое из иконофильской теории Святых Отцов) легло затем в основу большинства подобных же трудов последующих авторов, имеет смысл дать здесь краткую сводку высказываний волоцкого игумена об иконах — как образцовых для своего времени.

По страницам “Послания иконописцу” преподобного Иосифа Волоцкого

Замечания о смысле и сущности иконопочитания встречаются в разных местах сочинений преподобного Иосифа, но, если свести воедино важнейшие из его рассуждений, они складываются в следующую достаточно стройную систему.

1. Касаясь поначалу ветхозаветных времен Моисеевых, преподобный Иосиф разъясняет, что запрещены были образы и подобия — чтобы никто богами не называл их и чтобы никто не начал творить, как эллины (то есть шире — язычники. — Ю. М.), скверных идолов. “А если кто творит образы и подобия, которые Сам Бог повелел творить во славу Свою, и ради этого будет умом возводиться к Богу и поклоняться им, и почитать их, то это — доброе и богоугодное дело. Только не следует обоготворять их, как эллины, но должно делать, как Моисей, который и скинию, из многих вещей изваянную, сотворил, и скрижали, из камня высеченные, и поклонялся им, и почитал их, однако богами их не назвал, но в честь и славу Истинного Бога сотворил их и почитал Бога, повелевшего это соорудить” (лл. 222–223).

Но, по мысли преподобного Иосифа, все это точно так же приложимо и к новозаветным временам: “поклоняющийся церкви Божией поклоняется Самому Господу Богу” (л. 237); “если церковь есть церковь Господа Бога Вседержителя, то она честна и свята. И вещи, в честь и славу Божию сотворенные, как Сам Бог повелел, так же суть святы и честны и достойны почитания и поклонения — только бы богами их не называли! Ибо не всё, достойное поклонения, достойно и обожения: ведь много мы имеем вещей, которым поклоняемся, но богами все же их не называем. Ибо поклоняемся и царям, и князьям — богами же их не называем; поклоняемся и друг другу, но богами не называем. И если царям и князьям и друг другу поклоняемся, то насколько же более подобает поклоняться и почитать: в Ветхом Завете иудеям — скинию и созданную Соломоном церковь, и в них Божественные вещи, которые повелел Господь Бог сотворить во славу Свою, в Новом же Завете христианам — Честной Божественный образ Небесного Царя Господа нашего Иисуса Христа и прочие Божественные и священные вещи, которые повелел Господь наш Иисус Христос творить во славу Свою и всех Святых, угодивших Ему” (лл. 242–243).

2. Затрагивая далее излюбленную тогдашними еретиками мысль о якобы идолоподобии иконы, преподобный Иосиф утверждает: “мы не идолов создаем, не говорим о святых иконах: «вот — боги наши», не творим бога серебряного и бога золотого. Но если из золота и серебра или из иных вещей сотворим Святой и Животворящий Крест или Божественные иконы, то святыми и честными их называем; поклоняемся и служим им, а богами их не называем, — но поклоняемся в честь и славу Божию и Святых Его <…> Мы поклоняемся Честному Кресту и Божественным иконам и прочим Божественным и освященным вещам, что в честь и во славу Божию сотворены: не золоту, не краскам, не дереву и иным вещам — но Христу и Святым Его” (лл. 244–245).

“Следует понимать, что есть икона, и что — идол. Ибо многие отличия имеют святые иконы, которые мы, христиане, почитаем, от скверных идолов, почитаемых эллинами. Ибо первообраз, запечатленный на Божественных иконах, свят и честен; идольский же первообраз — сквернейший и нечистый и бесовское изобретение” (лл. 246–247). “Священные предметы Ветхого Завета, — продолжает преподобный Иосиф, — ты почитаешь потому, что благодать Божия через них приходит. Таким же образом и ныне благодать Божия благоизволит приходить к нам ради святых икон, Честного и Животворящего Креста и прочих Божественных и освященных вещей. И как Бог мог и без ковчега спасти Ноя, ибо все Ему возможно, и как Ною бездушной и рукотворной вещью устроил спасение, так и нам сотворил спасение этими бездушными Божественными вещами. Так же и еврея Бог мог спасти от змеиного укуса без медного змия, но Своими неизреченными судьбами изволил медным змием избавить от смерти. Так и нам ныне Господь Бог наш ради этих видимых святых икон и прочих Божественных вещей сотворил духовное спасение, хотя они и бездушны и рукотворны; мы избавились от греховного потопа и от духовного укуса змеиного через вочеловечение Бога-Слова” (лл. 247–248).

3. Говоря далее о почитании святых и связанных с ними священных реликвий (их мощей или даже остатков их одеяний), преподобный Иосиф, по сути, переходит к краткому изложению самой идеи православного образа. Прежде всего он поясняет, что через эти Божественные вещи нами воздается почесть Богу, а не бездушным предметам. И когда мы пишем изображения святых на иконах, то почитаем не вещь, но от этого вещественного образа воспаряют наш ум и мысль к желанию Божественного и любви к Богу, а из-за этого благодать Божия совершает неизреченные чудеса и исцеления (л. 251). Поклоняясь, например, иконе Пресвятой Троицы, мы благодаря иконному изображению духовно созерцаем то, что невозможно нам видеть телесными очами (л. 255). Точно так же, начертывая “Боговидный и Пречистый образ” Спасителя, мы возносим ум к Его невещественному Божеству (л. 257). При этом, продолжает преподобный Иосиф, не следует думать, что Пречистый Его образ прелагается в Божественную Его Сущность, ибо Божией Сущности невозможно видеть ни ангелам, ни людям, а тем более думать, что образ Спасителя есть Христос во плоти 22. Божественная природа Христа неописуема, и невозможно сейчас ее видеть — разве только, когда придет Он во Второе Свое Пришествие; но следует понимать, что на иконах отображена человеческая природа Христа (л. 258). Именно поскольку Бог неописуемый сподобился ради нас быть описуемым Человеком, мы и можем поклоняться Его иконе, вспоминая Его Первообраз, ибо почесть, воздаваемая иконе, переходит на Первообраз; и в иконах почитается и получает поклонение Истина (лл. 258–259). И когда мы изображаем Пресвятую Троицу, то поклоняемся Божественному и Пречистому подобию Неописуемого по природе, Неизреченного и Непостижимого, по милосердию и безмерной милости являвшегося праотцам и пророкам, патриархам и царям в виде замещающих теней и образов. И как тогда являлась Пресвятая Троица, так ныне мы Ее изображаем и пишем на всечестных иконах. Через такое изображение на земле приносится трисвятая песнь Трисвятой, Единосущной и Животворящей Троице, безмерною любовью и духом возносясь к “подобию” — образу непостижимого Первообраза. И от этого вещного образа, не устает повторять преподобный Иосиф, возлетает наш ум и мысль к любви и желанию Божественного, и не вещь почитаем, но видимый образ красоты Божественного, ибо (и здесь он вновь вспоминает слова святителя Василия Великого) почесть, оказываемая иконе, переходит на Первообраз (лл. 216–217).

Вслед за “Посланием иконописцу” появляются и другие небольшие трактаты, затрагивающие вопросы иконописания: труд преподобного Максима Грека 23, чьи взгляды на иконопись и положение иконописца (вместе с “Просветителем” Иосифа Волоцкого) явно повлияли в дальнейшем на соборные постановления об иконописи в Москве в середине XVI века; затем — сочинения иноков Ермолая-Еразма 24, старца Артемия 25 и Зиновия Отенского 26, где до некоторой степени также чувствуются отзвуки писаний преподобных Иосифа и Максима; и уже в конце столетия публикуется трактат об иконопочитании в русле начавшейся тогда антипротестантской полемики, составленный Василием Суражским (Малюшицким) 27.

Если труд волоцкого подвижника был посвящен более, так сказать, теоретическим сторонам иконного дела на Руси, то краткие заметки преподобного Максима Грека связаны, в основном, с практикой иконопочитания и даже с чисто житейскими сторонами быта самих иконописцев. Высказывания преподобного Максима позднее нередко использовались в различных компилятивных сочинениях XVI–XVII вв., касавшихся иконописания; тексты их любили цитировать и старообрядцы (поскольку рассуждения преподобного Максима вошли в “Кормчую”); в той же среде фрагменты его небольшого труда “О святых иконах” включались в позднейшие списки (XVIII–XIX вв.) и “Древлеписменной Кормчей”, и иконописных подлинников. 28 Эти краткие заметки Святогорца об иконописи были вновь напечатаны Н. К. Гаврюшиным полностью сравнительно недавно (в 1993 г.) с учетом трех списков, но, к сожалению, без перевода на современный русский язык; поэтому представляется полезным привести здесь наш перевод, сделав тем самым этот любопытный текст второй четверти XVI в. достоянием более широких кругов всех интересующихся историей нашего отечественного иконописания.

Преподобный Максим Грек. О святых иконах 29

Глава 1. О святых иконах, которым подобает поклоняться

Поскольку некоторые пытаются узнать, от кого началось поклонение иконам, мы и отвечаем им: изначально и издревле — как и Павел, Божественный апостол и избранный сосуд, обличая евреев, говорит о Херувимах, осенявших алтарь в скинии, то есть в Святая Святых, наверху святого ковчега 30. Если же такое показывает нам святой ковчег, осеняемый Херувимами, то явно — на славословие и поклонение Богу Небесному. И еще о том же скажем. Когда явился во плоти Бог, тогда Сам ко иудеям обратился, спрашивая их: чей на динарии 31 образ и чье имя? Отвечали же Ему: кесарев. Он же сказал им: воздайте кесарю кесарево, а Божие — Богу 32. Что же есть кесарево? Только дань и страх. А что Божие? Честь и поклонение. И не сказал: не творите образ 33, но — воздайте подобное подобному, поскольку и тогда были образы, но не все были равные и одинаковые: одни — ради увековечения памяти, как образ Менадра 34 и прочих, другие же — из-за того, что они священные, о чем и свидетельствуют здесь Херувимы славы. Поэтому ни в учениях апостольских 35 не говорит Господь: не творите образа, ни у евангелистов о том не возвещается. Потому что обладание образом необходимо и совершенно естественно для первообразной природы человека, и кто бы на земле ни родился, безобразен быть не может. Рассмотри тщательно и восприими это разумно: если римских кесарей, по слову Евангелиста, на динариях, на золотых монетах и на досках изображали, то не сомневайся же и о написанных образах прочих царей и сильных и славных мужей, — как об Ираклиеве столпе 36 повесть рассказывает 37. О Господе же Иисусе Христе, истинном Боге нашем, после вочеловечения Его как и кто может сказать, чтобы оставить и не писать пречистой и Божественной плоти Его изображения? Если же пречистый образ Его, то есть Спаса Христа, писать подобает, то можно ли ему без чести быть и с простыми образами его смешивать? Как и говорит апостол Павел: какое смешение у света со тьмою, и у Христа — с Велиаром? 38. Так же следует воспринимать и образ Пречистой Его Богоматери и образы всех Его Святых. Ибо Сам Господь говорит: где буду Я, там и слуга Мой будет 39. И еще об иконном Божием образе следует сказать, что ему всегда поклонялись все в силу нашей природы 40, а не по Преданию Закона, потому что изначально создал Бог человека по образу Своему и по подобию. Что же это означает, когда говорится: по образу Своему и по подобию? Вполне явственно это подобие определяется — как говорит Евангелист: будьте щедры, как Отец ваш Небесный щедр (точнее: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд. — Ю. М.) 41. И Павел еще взывает: будьте подобны мне, как я — Христу 42.

Образ Живоначальной и Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа — ум, слово и дух. Ибо без ума, слова и духа человек не может существовать — ни верный, ни неверный. Поэтому-то и поклоняются друг другу все люди, ведь они поклоняются не плоти, но образу Божию. Если бы только плоти поклонялись, то и всякому скоту, то есть коню, волу, и прочих 43 бессловесной природе поклонялись бы; но тем от них и отличаемся, иначе говоря, выше и пречестнее их, что образ Божий носим в себе и поклоняемся ему, потому что ум, слово и дух как невидимый образ невидимого Бога в видимой нашей плоти принимает славу, честь и поклонение. Когда же воплощением Слова Божия 44 плоть человеческая обожилась, как сказано: “и Слово стало плотию” 45, вот тогда видимый образ плоти видимого Бога становится изобразим, ему мы и поклоняемся; и таким образом приносим честь Первообразной Сущности. А кто не поклоняется образу во плоти явившегося Бога, тот не верует, что Бог Слово от Пречистой Приснодевы Марии плоть воспринял и был совершенный Бог и совершенный Человек.

Глава 2. Сказание об иконописцах, какими им подобает быть

Подобает изографам, то есть иконописцам, чистыми быть, житием духовным жить, и благими нравами, смирением и кротостию украшаться, и во всем благое творить 46, а не быть сквернословцем, кощунником, блудником, пьяницей, клеветником, или иным из тех, что следуют обычаям скверным, потому что столь святое дело таким людям запрещено 47, как и в древности сказал Господь Моисею, когда Веселеила исполнил Духом Божиим 48. Сей же Веселеил соорудил скинию свидетельства Ветхого Закона. Насколько же более подобает в нынешней (то есть относящейся к эпохе Нового Завета — Ю. М.) благодати писавшим образ Спаса Христа Бога нашего и Пречистой Его Богоматери и Святых Его стремиться к стяжанию Духа Божия.

Следует иконописцу быть сведущу в подобии (то есть в общепринятых образцовых изображениях — Ю. М.) древних “переводов”, дошедших от первых мастеров, богомудрых мужей, которым от начала было передаваемо о каждом где-либо 49 бывшем чуде или явлении — как они проявлялись; а сам бы иконописец нового да не прибавит ни единой йоты, хотя бы кому и казалось, что он весьма разумен, но сверх Предания Святых Отцов — не дерзать! Если же кто и очень искусен в изображении святых икон, а живет неблагочестиво, таким людям писать иконы не велено. И еще: если кто и духовное имеет житие 50, а благолепно изображать святые иконы не может, таким писать святые иконы тоже не разрешать, но пусть зарабатывают на пропитание иным рукоделием — каким хотят 51.

Глава 3. О том, чтобы кроме святых икон

правоверному иконописцу 52-изографу ничего не писать

Если кто в таком святом деле, как иконописание, во всем сподобится быть искусен, тогда не подобает ему кроме святых изображений ничего другого рисовать, то есть изображать, для пустого развлечения людей — ни звериного образа, ни змеиного, ни иного кого из ползающих или рода пресмыкающихся, кроме как только где-либо в случившихся “деяниях” (то есть в житийных сценах — Ю. М.), которые случится иллюстрировать, когда это к месту и подобает данному случаю.

Глава 4. Об иконах, помещаемых над дверьми

Над дверьми же домов у православных христиан не подобает помещать изображений зверей, змей, и каких-либо неверных храбрых мужей. Но пусть ставят над дверьми у своих домов православные христиане святые иконы или честные кресты, которым, входя в дом или выходя из него, мы поклоняемся и тем самым почитаем Первообразную Сущность, как наши отцы нам передали, ибо это есть знамение правоверных. За всем же этим надзирать и всему этому учить подобает святителям и иереям, духовным настоятелям, как говорит Апостол: покоряйтесь наставникам вашим 53. А на непослушных и непокорных — с епитимиями налагать запрещение, как и Божественные правила повелевают.

Еще об иконописцах

Достойных же иконописцев, сподобившихся такого святого делания 54, подобает честью почитать и сажать их на седалищах и на пирах близ святителей, с уважаемыми людьми, — как и прочих причетников.

Глава 5. О том, чтобы иконы, написанные руками неверных,

не принимать, и святые иконы в руки неверных не отдавать

От неверных и иностранных римлян и германцев иконного изображения православным христианам принимать не подобает. Если же оно случайно от древних лет где найдется в наших странах верных — то есть в греческих или русских, а написано будет уже после церковного раскола греков 55 с римлянами (то есть после схизмы 1054 г. — Ю. М.), тогда, если даже иконное изображение обладает подобием и искусно выполнено, поклонения ему не творить, поскольку руками неверных изображено: хоть и по подобию сделано, но совесть писавших нечиста. О таких ведь Павел, Божественный апостол, пишет, так говоря: всё чисто чистым, оскверненным же и неверным — ничто не чисто, ибо осквернились в них ум и совесть; говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, будучи мерзки и непокорны и ни к какому делу доброму не способны 56. А неверным и иностранным, тем более, скажем, нечестивым и поганым армянам, не должно святые иконы писать или менять их на серебро и золото, ибо написано: “не давайте святыни псам” 57.

Глава 6. О том, на каких вещах писать и изображать

святые иконы, а на каких не писать

Дозволяется писать святые иконы и изображать — как и на VII Соборе Святые и Богоносные Отцы повелели — на любом дереве и камне, и на столпах, и на стенах, и на сосудах церковных, которые крепки существом, то есть своим материалом. А на стекле святых икон не писать и не изображать, поскольку оно легко разбивается 58.

О том, чтобы святых икон 59 не отягчать ценою серебра

Подобает же и такое знать честным изографам-иконописцам.

Если кто живет благоговейно 60 и к тому же сподобится подражать истовому и отменному иконописанию древних богомудрых изографов, то пусть также и ценою серебра не отягощает святые иконы (то есть не берет за них излишне дорогой платы. — Ю. М.), но доволен будет принять от имущего на пищу и одежду и на приготовление запаса красок.

О том, чтобы не “оскудить” изографа

Так же и всякий правоверный христианин, доверяющий иконописцу написать 61 чей-нибудь святой образ, должен не оскудить (то есть не лишить достойной платы за труд — Ю. М.), но щедро 62 вознаградить честного изографа — как следует и какая имеется возможность, дабы он не беспокоился о каких-либо необходимых для него потребностях.

В целом, как в этом сочинении (особенно в 1-й главе), так и в ряде других своих Слов, преподобный Максим продолжает святоотеческую традицию в понимании онтологической и гносеологической сторон православного образа; нередко он использует и высказывания своего ближайшего предшественника — преподобного Иосифа Волоцкого. Так, например, желая вслед за ним подчеркнуть сотериологический аспект церковного искусства, он прямо цитирует его слова из “Просветителя”: “Господь и Бог наш ради видимых святых икон и прочих Божественных вещей мысленно спасение сотвори” 63. Однако в отличие от преподобного Иосифа он гораздо больше внимания уделяет различным символическим толкованиям, будучи, как определяет его один из современных исследователей, “типичным представителем средневекового символизма” 64; недаром он переводит многие статьи из известного словаря Х в. Суды.

Все более расширявшийся в середине столетия интерес художников к аллегорическому истолкованию православного учения находил отражение и в литературных памятниках эпохи. Но если в своем трактате о Святой Троице инок Ермолай-Еразм, как и прежние авторы, в основном, излагал и систематизировал все те же известные уже ранее высказывания византийских защитников иконопочитания, то, пожалуй, более творчески яркий и глубокий, исихастски настроенный писатель того же времени игумен Артемий стремился уже к сугубо символическому, анагогическому осмыслению бытия при его отражении в церковном искусстве — в духе известных “Ареопагитик”. Именно важнейшие ареопагитские идеи о символах и образах он полагал в основу своих сочинений, пытаясь в свете этих идей истолковывать всё церковное творчество как процесс “возведения” человека через символические образы “к невещественным началообразиям” 65 — от “сени” (то есть от тени, внешней видимости) постигая “яже в образех”, чтобы “от образов на самую взирати истинну (Истину — Ю. М.)” 66.

Эту же линию в целом продолжал и инок Зиновий Отенский (ум. в 1571 или 1572 г.), хотя его символизм отмечен печатью гораздо большего (причем, так сказать, нравственно окрашенного) ригоризма и еще большего “символического реализма”. Следует отметить особо, что в высказываниях Зиновия порой даже начинают звучать характерные для второй половины столетия нотки метафизического (несколько дидактически заостренного) рационализма. При этом он был, безусловно, весьма широко и точно мыслившим писателем.

Любопытно, что в своих обличениях языческой “идольской прелести” Зиновий, основываясь на религиозно-философском понимании зла как отсутствия всякого бытия, идет гораздо дальше преподобного Иосифа, трактовавшего “идолов” лишь как образы злых и ложных первообразов, утверждая, что идолы вообще не имеют первообразов, и поэтому они вовсе не “образы” и не обладают никаким внутренним смыслом: “и то суть идолы; потомуже убо идолы и несть образы, яко вещь праздна (пустая вещь — Ю. М.) есть идол, неимуще первообразное” 67.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что к середине – третьей четверти XVI в. у древнерусских художников было достаточно подробно, точно и ясно изложенное учение о православном образе. И тем не менее, исподволь наступавшее обмирщение средневекового религиозного сознания постепенно начинало проявляться во все более рационалистическом и духовно-поверхностном восприятии этого святоотеческого учения, что, в свою очередь, приводило к излишнему увлечению иконописцев (как и их заказчиков) аллегорически-дидактическим началом в церковном искусстве; тем самым все более искажалось понимание самих задач и смысла православного творчества 68.

Эти тенденции, к сожалению, сказались и на ряде решений московских Соборов середины столетия: тогдашние соборные постановления не внесли необходимой догматической ясности в дальнейшее развитие древнерусского художества, и многие из возникших тогда вопросов (особенно в области желательности и допустимости отдельных иконографических сюжетов) остаются не решенными окончательно и до сей поры. Практическую пользу эти Соборы дали в основном лишь в области более точного определения общественного статуса и нравственных обязанностей самих иконописцев, что, впрочем, тоже имело немаловажное значение.

Первостепенную роль в упорядочении иконописного дела на Руси сыграл известный святитель Митрополит Московский Макарий, под руководством которого в столице состоялось два Собора, на которых затрагивались вопросы иконописания: в 1551 г. — Собор “Стоглав” (названный так по числу глав с соборными решениями), документально подтвердивший собственно церковную и социальную значимость иконописца в русском обществе и строго регламентировавший предъявляемые к художнику требования, и чуть позже, в 1553–1554 гг. — Собор, связанный с так называемым “делом Висковатого”, выступившего в защиту более традиционных тем в религиозной живописи и православного “символического реализма” в целом — против начавшегося увлечения художественным аллегоризмом 69.

Вопросы иконописного дела на Руси были непосредственно освещены и относительно четко разрешены (пусть и с внешней стороны) на Стоглаве, в 43-й главе постановлений которого строго указывалось, в частности, “какими подобает живописцам быть”.

Вот выдержки из этого пространного соборного документа, ставшего затем своего рода “законом об иконописцах”, и скрепленного подписями святителя Макария и царя Ивана Грозного, — документа, как бы подводящего, с официально-государственной точки зрения, итог длительному развитию иконописного искусства.

“Подобает быть живописцу смиренным, кротким, благоговейным, не празднословным, не смехотворцем <…> не пьяницей <…> наиболее же хранить чистоту душевную и телесную <…> и с превеликим усердием писать” различные иконы “по образу, по подобию и по существу, смотря на творения древних живописцев, и пользоваться хорошими образцами…”. Участники Собора призвали епископов особо беречь хороших иконописцев и почитать их более простых людей. Иконописец же, со своей стороны, обязан принимать учеников, учить их благочестию, приводя к духовным отцам; а тех из учеников, которым Бог поможет открыть в себе художнический дар, мастер со временем должен вести к епископу — для проверки соответствия работ ученика церковным канонам; если епископ убедится в этом, то и утверждает того в звании полноправного мастера. Божией карой Собор грозит учителю, не желающему поделиться в необходимой полноте своими знаниями с учеником: “Если кто от живописцев начнет талант скрывать, который ему Бог дал, и ученикам таланта, по сути, не даст, таковой осужден будет от Бога, вместе со скрывшими талант (здесь подразумевается евангельская притча, см. Мф 25:14–30 и Лк 19:12–27 — Ю. М.), в муку вечную”. Иконописцев и учеников, начавших жить не по правилам, “в пьянстве и нечистоте и во всяком бесчинстве” Собор приказывает “от дела иконного вовсе отставлять” и никому с ними не общаться, ибо “проклят всякий, делающий дело Божие с небрежением”. Самоучкам-“своевольникам”, пишущим для простецов дешевые, но недостаточно каноничные иконы, Собор также запрещает продолжать свою деятельность — до прохождения дополнительного обучения у официально признанных мастеров, иначе они “царскою грозою накажутся” и будут подвергнуты суду. Обращаясь затем к епископам, Собор также требует от них создать особый институт контроля над повседневной деятельностью иконописцев: присматривать за ними должны лучшие мастера — в качестве своего рода цеховых старост. И епископы, и вельможи, и прочие простые люди обязаны при этом оказывать таким “смотрителям” особую честь и “во всем почитать” — за их достойное иконописное мастерство.

Завершаются соборные постановления двумя строгими требованиями. Первое — это все тот же неизменный наказ следовать Преданию: епископы должны заботиться о том, “чтобы хорошие иконники и их ученики писали с древних образцов и от самомышления бы по догадкам Божества не описывали”, иначе говоря, чтобы они изображали лишь вочеловечившегося, воплотившегося Богочеловека Иисуса, не увлекаясь “суемудренными” аллегорическими Его изображениями. “Ибо Христос Бог наш описан по плоти, а по Божеству не описан”. Второе увещание вновь касается нравственной стороны дела: Собор грозит проклятьем скрывающим свой талант и свои творческие навыки мастерам, поэтому участники Собора призывают: “живописцы, учите учеников без всякого коварства, чтобы не быть вам осужденными на вечную муку” 70.

Выразившееся в решениях Стоглава и Собора 1554 г. стремление Церкви и государства четко упорядочить деятельность иконописцев вполне вписывается в картину начинавшейся секуляризации древнерусского общества в период позднего Средневековья. Своими постановлениями члены обоих Соборов, как бы предощущая наступающий кризис традиционного православного эстетического сознания, стремились остановить дальнейший процесс обмирщения искусства. Но подобные попытки могли лишь на время притормозить его: Русь уже исподволь готовилась вступить в новую эру — в эпоху Нового времени, с совсем иной системой духовных и эстетических ценностей, все более обращавшихся в сторону преимущественно антропоцентричного западно-европейского мировидения и мироощущения. И хотя художественная жизнь России середины-второй половины XVI столетия характеризуется особо бурным развитием и масштабностью творческих задач, культура и искусство становятся теперь скорее делом полуимперской-полуцерковной идеологии, чем проявлением некогда столь духоносного и высокоинтеллектуального потенциала иконописцев-философов.

Параллельно с ростом мощи и богатства Московского царства все более расширяется царская художественная мастерская, вобравшая в себя чуть ранее — около середины века — многих лучших художников из столь славившейся прежде мастерской Митрополита Макария; в XVII столетии именно этой царской мастерской суждено было стать основным ядром огромного художественного подразделения в Московском Кремле — знаменитой Оружейной палаты. К концу XVI в. появляются такие богатейшие меценаты и заказчики, как, например, род купцов Строгановых в Усолье, на севере Руси, заказывавших сотни, если не тысячи, икон для своих храмов и даже имевших свои собственные художественные мастерские. В документах все чаще мелькают имена десятков иконописцев: искусство отныне перестает быть по-средневековому анонимным. Но с уходом творческого художнического смирения все ощутимей становится и постепенное исчезновение из самих творений древнерусских иконописцев прежнего возвышенного соборного духа великого искусства православной Святой Руси. В новой российской культуре вообще все чаще место Неба занимает суетная земля, а на месте Бога все чаще оказывается падший человек.

Для прежнего, поистине богозрачного искусства нашей отечественной иконописи это стало духовной трагедией — началом конца ее великой традиции; для все более же обмирщавшегося общества это было лишь проявлением естественного хода непреодолимого исторического процесса.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 410 человек из 62 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Как пишутся иконы

-

2 слайд

Строгие каноны – начиная с выбора материалов и до последних штрихов на живописной поверхности – до мелочей продумана и осмыслена в глубокой древности и со временем приобрела характер неукоснительны для выполнения.

Канон – норма, правило, закон.

-

3 слайд

Иконописание было великим творчеством. Иконописец специально готовился к совершению «дела иконотворения».

Это было актом общения с миром иным и требовало духовного и физического очищения, когда все плотское по возможности подавлялось: «…он, когда писал святую икону, только по субботам и воскресениям касался пищи, не давая себе покоя день и ночь. Ночь проводил в бдении, молитве и поклонах. Днем же со всяким смирением, нестяжанием, чистотою, терпением, постом, любовию, Богомышлением предавался иконописанию». -

4 слайд

Основа для иконы – дерево.