Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)

- Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)

-

Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки — первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй — в 1832 году. Рассказы «Вечеров» писались в 1829—1832 годах. Рассказы книги якобы собирались пасичником Рудым Паньком.

Содержание

- 1 Содержание сборника

- 2 Структура произведения

- 3 Гоголь о своем произведении

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

Содержание сборника

- Первая книга

- Сорочинская ярмарка

- Вечер накануне Ивана Купала

- Майская ночь, или утопленница

- Пропавшая грамота

- Вторая книга

- Ночь перед рождеством

- Страшная месть

- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

- Заколдованное место

Структура произведения

Действия произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывает обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.

Гоголь о своем произведении

Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нем он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки:[1].

«Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности».

Примечания

- ↑ И. Залотусский Жизнь Замечательных Людей. ГОГОЛЬ. — Москва: Молодая Гвардия, 1984. — С. 132.

Ссылки

Произведения Николая Васильевича Гоголя

Поэмы Ганц Кюхельгартен · Мёртвые души Повести и

рассказы«Вечера на хуторе близ Диканьки» (Сорочинская ярмарка · Вечер накануне Ивана Купала · Майская ночь, или утопленница · Пропавшая грамота · Ночь перед Рождеством · Страшная месть · Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка · Заколдованное место) · «Миргород» (Старосветские помещики · Тарас Бульба · Вий · Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем) · «Петербургские повести» (Невский проспект · Нос · Портрет · Шинель · Записки сумасшедшего) · Коляска Драматургия Женитьба · Ревизор · Игроки · Утро делового человека · Тяжба · Лакейская · Отрывок · Театральный разъезд после представления новой комедии Публицистика Женщина · «Борис Годунов», поэма Пушкина · О поэзии Козлова · Скульптура, живопись и музыка · О средних веках · О преподавании всеобщей истории · Взгляд на составление Малороссии · Несколько слов о Пушкине · Об архитектуре нынешнего времени · Ал-Мамун · Жизнь · Шлецер, Миллер и Гердер · О малороссийских песнях · Мысли о географии · Последний день Помпеи · О движении народов в конце V века · О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году · Петербургские Записки 1836 года · Рецензии из «Современника» · Рецензии, не вошедшие в «современник» · Рецензия для «Москвитянина» (Утренняя заря) · О Современнике · Выбранные места из переписки с друзьями · О сословиях в государстве · Авторская исповедь · Размышления о Божественной Литургии Несохранившееся

и отрывкиВладимир третьей степени · Рим · Ночи на вилле · Альфред · Гетьман · «Страшный кабан» (малороссийская повесть) · Отрывки на неизвестных пьес · Наброски плана драмы из украинской истории · Страшная рука · Фонарь умирал · Дождь был продолжительный · Рудокопов · Семён Семёнович Батюшек · Девицы Чабловы · Что это? Прочее Италия · «Арабески» · Приложения к «Ревизору» · Учебная книга словесности для русского юношества · Письма

Wikimedia Foundation.

2010.

Полезное

Смотреть что такое «Вечера на хуторе близ Диканьки (сборник)» в других словарях:

-

Вечера на хуторе близ Диканьки (значения) — Вечера на хуторе близ Диканьки: Вечера на хуторе близ Диканьки сборник повестей Николая Васильевича Гоголя, вышедший в 1831 1832 годах. Вечера на хуторе близ Диканьки (фильм, 1961) экранизация повести «Ночь перед Рождеством» из… … Википедия

-

Вечера на хуторе близ Диканьки (Гоголя) — повести, изданные пасичником Рудым Паньком . Первый сборник повестей Г. в двух разновременно вышедших книжках (Т. 1 й 1831 г. Т. 2 й 1832 г., Спб.), которым безвестный еще Г. выступал на литературное поприще. За исключением Вечера накануне Ивана… … Словарь литературных типов

-

Сборник рассказов — «Ночные рассказы» Э. Т. А. Гофмана (1817) Сборник рассказов отдельное издание группы рассказов … Википедия

-

Миргород (сборник) — «Миргород» (февраль, 1835) сборник повестей Николая Гоголя, который позиционируется как продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повести в этом сборнике основаны на украинском фольклоре и имеют много общего между собой. Считается, что … Википедия

-

Арабески (сборник) — Арабески Обложка издания 1835 года … Википедия

-

Гоголь Николай Васильевич — (1809 1852), русский писатель. Литературную известность Гоголю принёс сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 32), насыщенный украинским этнографическим и фольклорным материалом, отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и юмором.… … Энциклопедический словарь

-

ВИА Гра — Жанры поп музыка европоп евродэнс данс поп AC Годы 2000 настоящее время … Википедия

-

Екатерина II — У этого термина существуют и другие значения, см. Екатерина II (значения). Екатерина II Великая … Википедия

-

Ани Лорак — В Википедии есть статьи о других людях с именем Каролина (имя). У этого термина существуют и другие значения, см. Ани. Ани Лорак Ані Лорак … Википедия

-

ГОГОЛЬ — Н. В. Гоголь. Портрет . Худож. Ф. А. Мюллер. 1841 г. (ГТГ) Н. В. Гоголь. Портрет . Худож. Ф. А. Мюллер. 1841 г. (ГТГ) Николай Васильевич (20.03.1809, мест. Сорочинцы Миргородского у. Полтавской губ. 21.02.1852, Москва), писатель. Прадед Г. был… … Православная энциклопедия

Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Из Википедии — свободной энциклопедии

«Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки» (рус. дореф. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки») — первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй — в 1832 году. Рассказы «Вечеров» Гоголь писал в 1829—1832 годах. По сюжету же рассказы книги якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько».

Структура произведения

Действие произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством»), после вновь в XVII («Страшная месть»), а потом опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывают обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.

Часть первая

- Сорочинская ярмарка

- Вечер накануне Ивана Купала

- Майская ночь, или Утопленница

- Пропавшая грамота

Часть вторая

- Ночь перед Рождеством

- Страшная месть

- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

- Заколдованное место

Отзывы

Отзыв А. С. Пушкина: «Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…»[1].

Поэт Евгений Баратынский, получив от 22-летнего Гоголя экземпляр повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с автографом, написал в апреле 1832 года в Москву литератору Ивану Киреевскому: «Я очень благодарен Яновскому за подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей „Страшная месть“ он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому».

Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нём он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»[2]:

Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности.

В. Г. Белинский: „ Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его Вечера на хуторе близ Диканьки? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды… “

Экранизации

- 1912 год — фильм Владислава Старевича «Страшная месть». Не сохранился.

- 1913 год — немое кино режиссера Владислава Старевича «Ночь перед рождеством». Сам фильм есть в Википедии.

- 1938 год — фильм Николая Экка «Сорочинская ярмарка».

- 1940 год — фильм Николая Садковича «Майская ночь».

- 1944 год — фильм-опера «Черевички», экранизация одноимённой оперы П. И. Чайковского.

- 1945 год — мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Пропавшая грамота».

- 1951 год — мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Ночь перед рождеством».

- 1952 год — фильм Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница».

- 1961 год — фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1968 год — фильм Юрия Ильенко «Вечер накануне Ивана Купалы». Версия на Ютубе.

- 1972 год — фильм Бориса Ивченко «Пропавшая грамота».

- 1977 год — мультфильм Евгения Сивоконя «Приключения кузнеца Вакулы» по повести «Ночь перед Рождеством» текст читает Аркадий Евгеньевич Гашинский.

- 1979 год — мультфильм «Цветок папоротника» Аллы Грачёвой по повести «Вечер накануне Ивана Купалы».

- 1983 год — фильм-фантазия режиссёра Юрия Ткаченко «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1988 год — мультфильм Михаила Титова «Страшная месть».

- 2001 год — кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 2004 год — кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Сорочинская ярмарка».

- 2017 год — фильм «Гоголь. Начало»

- 2018 год — фильмы «Страшная месть» и «Вий»

- 2019 год — телесериал «Гоголь»

Примечания

- ↑ Пушкин A.С. - Письмо к издателю »Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», Вечера на хуторе близ Диканьки. Изд. второе. (Рецензия). gogol-lit.ru. Дата обращения: 16 августа 2019.

- ↑ И. Золотусский. Гоголь. — М.: Молодая гвардия, 1984. — С. 132. — (Жизнь замечательных людей).

Литература

- Данилов В. В. Влияние бытовой и литературной среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Сборник, изд. Новороссийским ун-том по случаю 100-летию рождения Н. В. Гоголя. — Одесса, 1909. — С. 99-120.

- Петров Н. И. Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя // Памяти Гоголя: Научно-лит. сб. — К., 1909. — С. 53-74.

- Александровский Г. В. Историко-литературные комментарии к повестям Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». — К.; СПб.; Одесса, 1914. — 60 с.

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // Гоголь Н. В. Собр. соч. — М.; Л.: ГИХЛ. — Т. 1. — С. 33-75

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // О классиках. — М.: Моск. т-во писателей, 1933. — С. 43-148.

- Чапленко В. Фольклор в творчестве Гоголя // Литературная учёба. — 1937. — № 12. — С. 73-89.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя // Труды отдела новой рус. лит. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. — Т. 1. — С. 9-38. / Институт рус. лит.

- Абрамович Г. Л. Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Учен. зап. Москов. обл. пед. ин-та. — 1949. — Т. XIII. — Вып. 1. — С. 3-53.

- Соколова В. К. Этнографические и фольклорные материалы у Гоголя // Сов. этнография. — 1952. — № 2. — С. 114—128.

- Державина О. А. Мотивы народного творчества в украинских повестях и рассказах Н. В. Гоголя // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. — 1954. — Т. XXXIV. — Вып. 3. — С. 3-83.

- Фомичев С. А. Литературный источник песни бандуриста в повести Гоголя «Страшная месть» // Русская речь. — М., 1957. — № 6. — С. 9-10.

- Айзеншток И. Я. Хронология написания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Известия АН СССР. ОЛЯ. — 1962. — Т. ХХI. — Вып. 3. — С. 252—262.

- Докусов А. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Лекция. — Л.: Ленинград. гос. пед. ин-т., 1962. — 44 с.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. — М.; Л., 1966. — С. 61-70.

- Грамзина Т. А. Пейзаж «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Ученые зап. Волгоград. пед. ин-та. — 1967. — Вып. 21. — С. 151—167.

- Агаева И. И. Соотношение субъективного и объективного в «Вечерах на хутрре близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Азербайдженский пед. ин-т языков им. М. Ф. Ахундова. — Баку, 1971. — 21 с.

- Янушкевич А. С. Особенности композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Мастерство писателя и проблема жанра. — Томск, 1975. — С. 100—109.

- Гуляев Н. А. Некоторые спорные вопросы теории реализма: «Вечера…» Гоголя как «плод романтического миропонимания». // Проблемы русской филологии: Сб. трудов (Памяти проф. Ф. М. Головенченко) / МГПИ им. В. И. Ленина. — М., 1976. — С. 7-14.

- Немзер А. С. Трансформация волшебной сказки в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. — М., 1979. — С. 30-37.

- Самышкина А. В. К проблеме гоголевского фольклоризма (два типа сказа и литературная полемика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») // Русская литература. — 1979. — № 3. — С. 61-80.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Russian Literature. VІІ. — 1979. — S. 207—228.

- Мельниченко О. Г. Жест и слово в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. — 1983. — Т. 225. — С. 89-106.

- Чумак Т. М. Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. — Львов, 1983. — Вып. 2. — С. 79-86.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературно-критическом восприятии 30-40-гг. ХІХ в. // Тезисы докл. 2-х Гоголевских чтений. — Полтава, 1984. — С. 24-25.

- Николаев Д. П. Пасичник Рудый Панько и вопрос о социальных истоках сатиры Гоголя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. — 1984. — № 3. — С. 3-9.

- Анненкова Е. И. К вопросу о соотношении фольклорной и книжной традиции в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Фольклорная традиция в русской литературе. — Волгоград, 1986. — С. 42-48.

- Жаркевич Н. М. «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. В. Гоголя в літературнокритичній інтерпретації 30-х-40-х рр. XIX ст. // Рад. літературознавство. — 1987. — № 3. — С. 42-47.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в критической интерпретации (конец 40-х — нач. 50-х годов ХІХ века) // Вопросы рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. — Львов, 1987. — Вып. 2 (50). — С. 42-48.

- Звиняцковский В. Я. Элементы исторического и фольклорного хронотопа в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя // Пространство и время в литературе и искусстве. — Даугавпилс, 1987. — С. 67-68.

- Моторин А. В. Идейно-художественное единство «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. — Л., 1987. — 15 с.

- Чумак Т. М. Мотив побратимства в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопр. рус. лит. — Львов, 1987. — Вып. 2(50). — С. 54-59.

- Арват Н. Н. Описание как компонент структуры текста (повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть») // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 62-63.

- Душечкина Е. В. «Ночь перед Рождеством» и традиция русского святочного рассказа // Наследие Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 1. — С. 21-22.

- Евсеев Ф. Т. Поэтика «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя в ее отношении к народной сказке // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 1. — С. 18-19.

- Коломиец Л. И., Майборода А. В. Этимологические разыскания к фразеологизмам произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 81-82.

- Нещерет Е. И. Стилистическая роль суффиксов субъективной оценки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Наследие Гоголя и современность. — Нежин, 1988. — Ч. 2. — С. 93-94.

- Ходжоян А. С. Психологический анализ художественных образов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вестн. Ереван. ун-та. — 1988. — № 1. — С. 173—176. — Рез. арм. — Библиогр.: 7 назв.

- Арват Н. Н. Художественное пространство в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 101—103.

- Арват Н. Н., Ивасенко Л. А. Употребление односоставных предложений в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 74-75.

- Драгомирецкая Н. В. Художественное произведение как звено литературного процесса // Методология анализа литературного процесса. — М., 1989. — С. 123—137. В частности, анализируется «Майская ночь» Н.Гоголя.

- Коваленко В. Г. О фразеологических единицах в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность.- Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 71-72.

- Коломієць Л.І. Залишки язичництва, відбиті у фразеологічних одиницях твору М. В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 44-45.

- Майборода А. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя — дыхание украинской стихии // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 45-46.

- Недилько О. Д. Обращение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 75-76.

- Нещерет Е. И. Лексические средства создания эмоциональности в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 104—105.

- Радковская Э. В. Антропонимическое поле ранних повестей Н. В. Гоголя (на материале сб. «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Актуальные вопросы русской ономастики. — Киев, 1988. — С. 129—133.

- Шелемеха Г. М. Функціональне призначення звертань у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. — Нежин, 1989. — Ч. 2. — С. 47-48.

- Арват Н. Н. Художественное время в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 122—123.

- Барабаш Ю. Двосічний меч: перечитуючи «Страшну помсту» М.Гоголя // Київ. — 1990. — № 2. — С. 132—137.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 50-70-х годов // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 113—115.

- Зверев А. Д., Тыминский М. В. Собственные имена в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 113—114.

- Звиняцковский В. Я. «Пасичник Рудый Панько»: К истории создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Русская речь. — М., 1990. — № 1. — С. 133—139.

- Киченко А. С. Народный календарь как элемент композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 60-62.

- Коваленко В. Г. Особенности лексического состава повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 115—116.

- Кривонос В. Ш. Субъект повествования в повестях Гоголя (от «Вечеров» к «Миргороду») // Проблема автора в художественной литературе. — Ижевск, 1990. — С. 62-70.

- Крутикова Н. Е. Об «украинских повестях» Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 7-9.

- Лапшина О. М., Синицкий В. В. Художественное своеобразие повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 87-88.

- Мусиенко В. П. Нарушение меры — важнейший прием образного решения идеи в повести «Страшная месть» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 105—107.

- Мусий В. Б. Об особенностях фантастики в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вопросы рус. лит. — Львов, 1990. — Вып. 1(55). — С. 55-61.

- Нещерет Е. И. Гиперболизация как способ создания экспрессивности в повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. 1. — С. 123—124.

- Пащенко В. А. Проблема добра и зла в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. — Полтава, 1990. — С. 44-46.

- Сенько І. Перечитуючи «Страшну помсту» // Дзвін. — Львів, 1990. — № 7. — С. 130—137.

- Чумак Т. М. Фольклорные истоки повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1990. — Вип. І. — С. 120—122.

- Дмитриева Е. Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1992. — Т. 51, № 3. — С. 18-28.

- Киченко А. С., Чебанова О. Е. Повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и мофопоэтическая традиция // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1992. — С. 111—113.

- Клочко Л. В. Стилистические функции однородных членов предложения в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Література та культура Полісся. — Ніжин, 1992. — Вип. 3. — С. 60-65.

- Шведова С. О. Театральная поэтика барокко в художественном пространстве «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Гоголевский сборник / Под ред. С. А. Гончарова. — СПб., 1993. — С. 4-41

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 70-90-х гг. XIX в. (на материале культурно-исторической школы) // Гоголь и современность: Материалы науч. конф., посвящ. 185-летию со дня рождения писателя (24-25 мая 1994). — К., 1994. — С. 76-80.

- Краснобаева О. Д. Лирическое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. — К.; Ніжин, 1994. — С. 89-91.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. — М., 1994

- Манн Ю. Усложнение романтического мира в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Манн Ю. Динамика русского романтизма: Пособие для учителей литературы, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. — М.: Аспект-Пресс, 1995. — С. 324—330

Эта страница в последний раз была отредактирована 1 марта 2023 в 05:17.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

Книга, которая ввела Гоголя в большую литературу: смесь реальности и фантастики, комедии и хоррора, сформировавшая канонический образ Малороссии для многих поколений русских читателей.

комментарии: Полина Рыжова

О чём эта книга?

Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия — с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений читателей сформировала каноничный образ Малороссии. Чернобровые панночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка — всё это мы живо представляем именно благодаря «Вечерам».

Когда она написана?

Гоголь начал писать «Вечера» в 1829 году: юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актёрском поприще, а затем и на литературном — убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» и сжигает. Спасительной оказывается идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине: как одеваются сельские дьячки и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берётся за тему не из-за ностальгии: в столице в это время бушует мода на всё украинское. Выпускаются книги («Малороссийская деревня»

Ивана Кулжинского

Иван Григорьевич Кулжинский (1803–1884) — писатель, публицист и педагог. Преподавал Гоголю латынь в Нежинской гимназии высших наук. Кроме того, в разные годы преподавал латынь и русскую словесность в Украинско-слободской гимназии, Институте благородных девиц и Харьковском университете, был директором нескольких гимназий.

, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии»

Антония Погорельского

Алексей Алексеевич Перовский (1787–1836) — писатель, работал под псевдонимом Антоний Погорельский. Перевёл на немецкий «Бедную Лизу» Карамзина. Занимался ботаникой, три его публичные лекции на эту тему были изданы отдельной книгой. Участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был близок литературному кружку арзамасцев. Воспитывал племянника — будущего писателя Алексея Константиновича Толстого. Автор сборника новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», написанной для племянника сказки «Чёрная курица, или Подземные жители», романа «Монастырка».

, «Сказки о кладах»

Ореста Сомова

Орест Михайлович Сомов (1793–1833) — критик, писатель, журналист. Служил столоначальником в правлении Российско-американской компании. Был арестован после восстания декабристов, поскольку в здании компании собирались члены Северного общества, но затем освобождён. Писал стихи, повести и рассказы по мотивам украинского фольклора. Вместе с Антоном Дельвигом издавал альманахи «Северные цветы» и «Подснежник». Был редактором «Литературной газеты». Автор трактата «О романтической поэзии», сыгравшего важную роль в становлении романтизма в русской литературе.

), ставятся оперы («Леста, днепровская русалка»

Николая Краснопольского

Николай Степанович Краснопольский (1774 — после 1813) — переводчик с немецкого языка. Переводил преимущественно театральные пьесы. Одна из самых популярных адаптированных им постановок — «Леста, днепровская русалка» — была переделкой пьесы «Дунайская русалка» австрийского драматурга Карла Фридриха Генслера. В своём либретто Краснопольский перенёс действие оперы в условно-сказочный мир Киевской Руси.

, «Пан Твардовский»

Алексея Верстовского

Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862) — композитор и театральный администратор. Самым известным сценическим произведением Верстовского считается опера «Аскольдова могила» по роману Михаила Загоскина. В Москве она пользовалась большим успехом и шла больше 400 раз. По уровню востребованности у современников конкурировал с Михаилом Глинкой. После смерти Верстовского влиятельный музыкальный критик Александр Серов, вспоминая «Аскольдову могилу», отмечал, что «в отношении популярности Верстовский пересиливает Глинку».

, «Козак-стихотворец»

Александра Шаховского

Александр Александрович Шаховской (1777–1846) — драматург. В 1802 году Шаховской оставил военную службу и начал работу в дирекции Императорских театров. Его первой успешной комедией стал «Новый Стерн», спустя несколько лет поставлена комедия «Полубарские затеи, или Домашний театр», в 1815 году — «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В 1825 году скомпрометированный связями с декабристами Шаховской ушёл из дирекции театров, но сочинительство продолжил — всего он написал более сотни произведений.

). Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года — он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом: со временем начинает казаться, что именно гоголевские «Вечера» открыли тему Малороссии в русской литературе.

Как она написана?

Очень по-разному. Повести «Вечеров» принадлежат нескольким жанрам: сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел ещё ярче: например, за лихой вертепной историей о кузнеце и чёрте («Ночь перед Рождеством») следует готическая легенда о жутком колдуне («Страшная месть»), а затем — нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). В большинстве своём повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близ Диканьки, по выражению Андрея Синявского, «не могут связать двух слов, не помянув чорта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках». Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами («Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! и так много дряни всякой на земле, а ты ещё и жинок наплодил»). Наряду с этим здесь то и дело находится место для высокопарного слога («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он»).

В «Вечерах» впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый: сюжет у Гоголя «скуп, прост, примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в её красках, в её композиции, в слоговых ходах, в ритме». Эта живописность находит и прямые художественные аналогии: западные литературоведы нередко сравнивают стилистику «Вечеров» с картинами Иеронима Босха и Франсиско

Гойи

1

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 656.

. В частности, открывающая цикл «Сорочинская ярмарка» сопоставляется с картиной Питера Брейгеля Старшего

«Страна лентяев»

2

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 698.

: сквозь ощущение праздности и изобилия, так же как и у Гоголя, здесь всё отчётливее проступает чувство тревоги и страха.

Что на неё повлияло?

Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца,

Василия Гоголя-Яновского

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777–1825) — госслужащий, драматург и поэт. Отец Николая Гоголя. В 1812–1825 годах был директором и актёром домашнего театра царского вельможи Дмитрия Трощинского, для которого написал несколько водевилей и сказок, вдохновлённых украинским бытом. Самые известные — «Простак, или Хитрость женщины, перехитрённая солдатом» и «Собака-овца».

(некоторые цитаты из них стали эпиграфами к «Сорочинской ярмарке»). Во-вторых, книги на малороссийскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал — в особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка. Малороссийское предание» Ореста Сомова (1829) и «Энеида»

Ивана Котляревского

Иван Петрович Котляревский (1769–1838) — украинский поэт, драматург и переводчик. Самое известное произведение — поэма-бурлеск «Энеида», вольное переложение поэмы писателя Николая Осипова «Виргилиева Енеида, вывороченная наизнанку», которая, в свою очередь, была пародией на поэму Вергилия. Считается, что «Энеида» Котляревского стала произведением, определившим развитие украинской литературы на десятилетия вперёд. Во-первых, она задала моду на бурлеск как национальный стиль, во-вторых, способствовала переходу от староукраинского языка к современной украинской литературе, написанной на разговорном языке.

(последние её части были написаны в первой половине 1820-х). В-третьих, множество украинских песен, вертепных драм, быличек, сказок, легенд. Из народного фольклора Гоголь, к примеру, позаимствовал сюжеты поездки на чёрте, свидания чёрта с ведьмой, поисков цветка папоротника и мотив призрачности богатства, полученного от нечистой силы.

Украинский фольклор в «Вечерах» Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма: важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и

Людвига Тика

Людвиг Иоганн Тик (1773–1853) — писатель, поэт и переводчик, один из ключевых авторов немецкого романтизма. Написал роман «Странствия Франца Штернбальда», множество сказок, в том числе трёхтомные «Народные сказки Петера Лебрехта» — сборник переделок и подражаний средневековым историческим легендам.

. При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить романтические установки с украинским колоритом: к концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма (конкурируя в этом качестве с Кавказом).

Как она была опубликована?

Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала» — она была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками

Павла Свиньина

Павел Петрович Свиньин (1787–1839) — писатель, редактор, журналист, дипломат и коллекционер. Первый издатель литературного журнала «Отечественные записки», автор исторических романов «Шемякин суд» и «Ермак, или Покорение Сибири». Многие современники в литературном сообществе относились к Свиньину снисходительно и попрекали за неискренность и стремление выслужиться. Например, Пётр Вяземский писал о нём в письме Александру Тургеневу: «Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи». Пушкин изобразил Свиньина в неоконченном памфлете «Детская книжка», написанном для «Литературной газеты»: «Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок: он не мог сказать трёх слов, чтоб не солгать».

и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Зато благодаря дебюту в престижном издании начинающий писатель обзавёлся знакомствами в литературных кругах, теперь ему покровительствовал критик

Пётр Плетнёв

Пётр Александрович Плетнёв (1791–1866) — критик, поэт, преподаватель. Близкий друг Пушкина. Был учителем словесности в петербургских женских институтах, кадетских корпусах, Благородном пансионе, преподавал литературу будущему императору Александру II. С 1840 по 1861 год — ректор Санкт-Петербургского университета. Был редактором альманаха «Северные цветы» и журнала «Современник» после смерти Пушкина. В 1846 году продал «Современник» Николаю Некрасову и Ивану Панаеву.

, который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя (примерно в это же время к такому приёму прибегает Пушкин в «Повестях Белкина», а до него — Вальтер Скотт). Гоголь выпустил «Вечера» двумя книжками (первая вышла в сентябре 1831 года, вторая — в марте 1832-го). Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из «небольшой книжечки», приходит в негодование: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучый москаль. Так ли я говорил? Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови». Впрочем, каких-либо других свидетельств жёсткой правки Свиньиным «Вечера накануне Ивана Купалы» не существует — автограф журнальной редакции повести не сохранился, а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского

стиля

3

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 712.

.

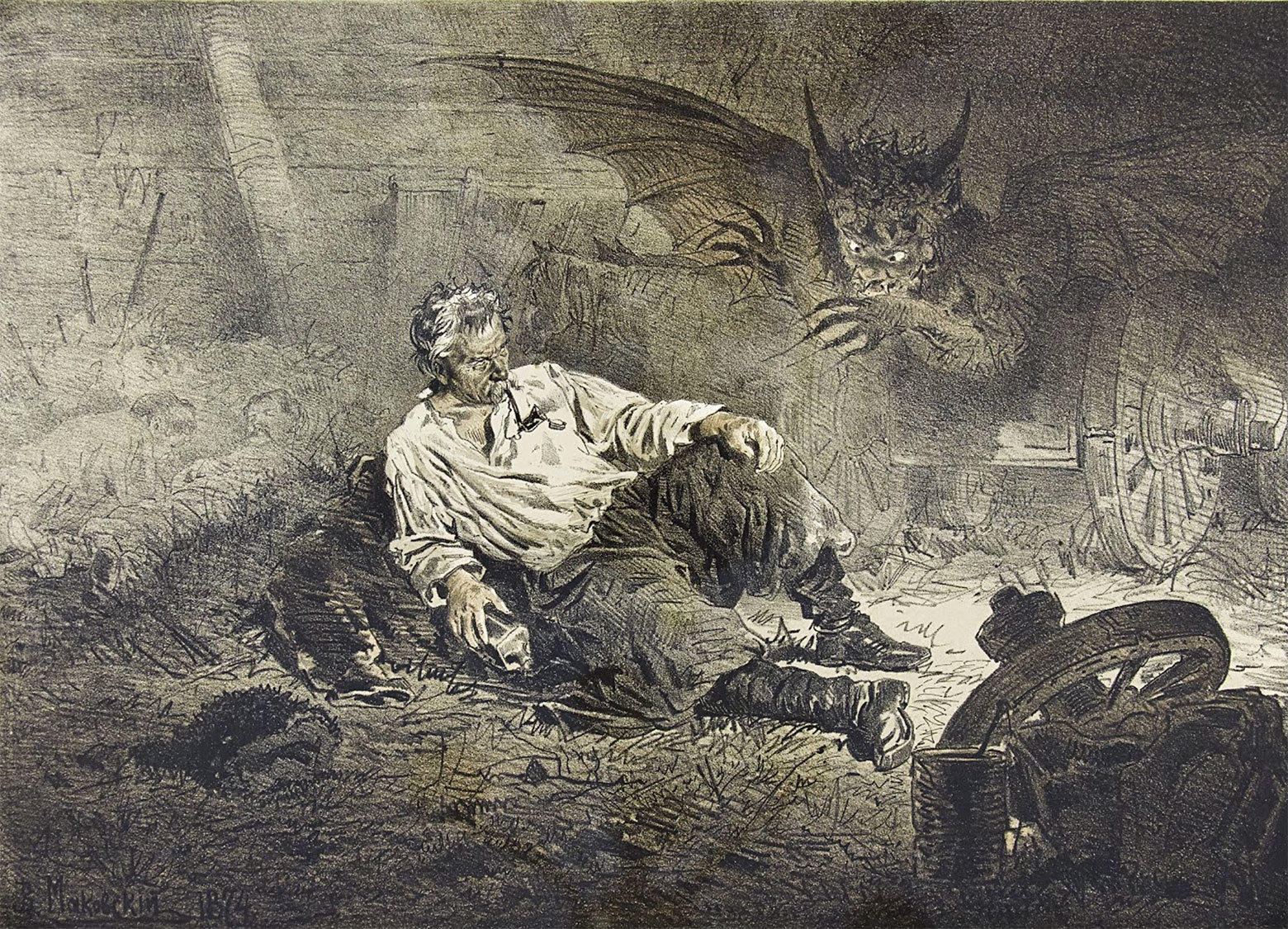

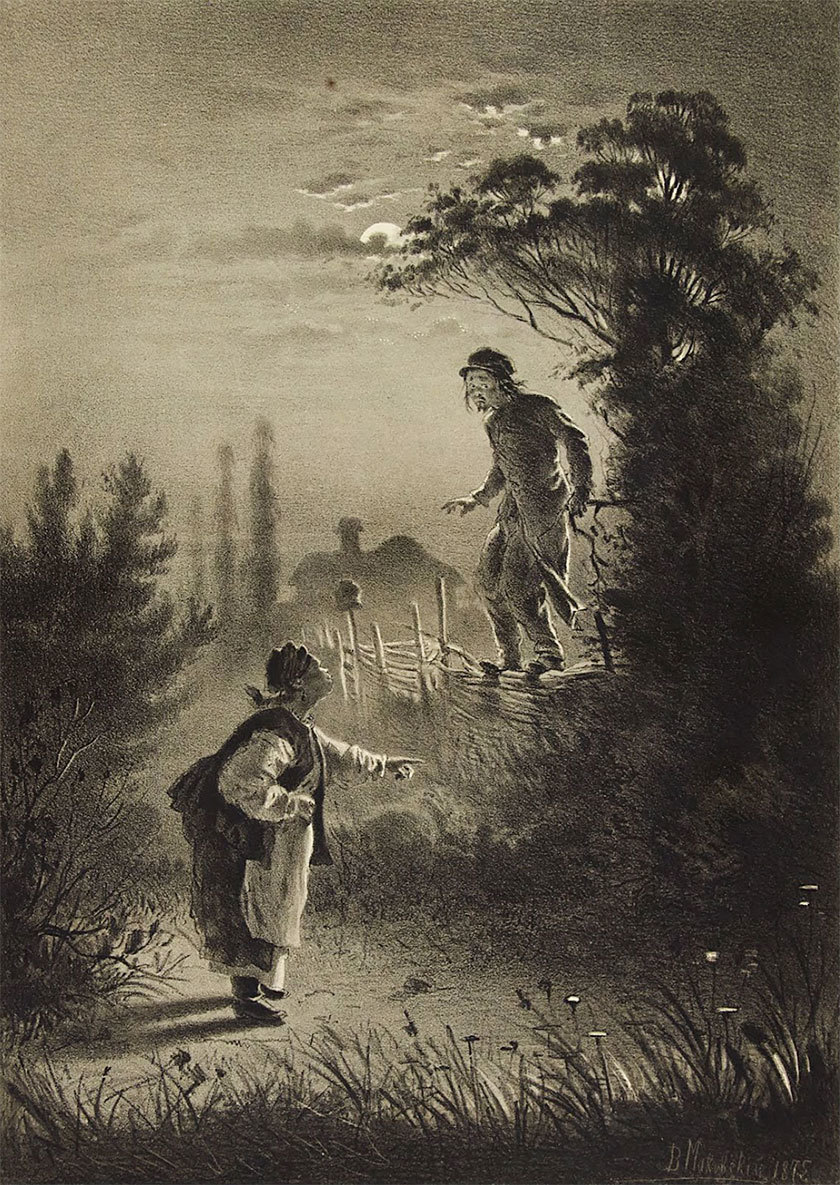

«Заколдованное место». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год

«Майская ночь». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год

«Страшная месть». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год

«Пропавшая грамота». Издание А. Ф. Маркса. 1901 год

Как её приняли?

Широко известен восторженный отзыв о «Вечерах» Александра Пушкина: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошёл в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот

рукою»

4

В письме Александру Воейкову, сентябрь 1831 года.

. На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам

Гоголь

5

В письме от 21 августа 1831 года.

:

Любопытнее всего было моё свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. <…> Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.

Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчёт стиля. Об этом, в частности, рассуждал

Фаддей Булгарин

6

Булгарин Ф. Петербургские записки. Письма из Петербурга в Москву к В. А. Ушакову. Окончание второго письма / / Северная пчела. 1831. № 288. 18 декабря.

: «Прочёл предисловие — и утомился. Развёртываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей».

Михаил Загоскин

Михаил Николаевич Загоскин (1789–1825) — писатель и драматург. В 1830-х годах получил известность как автор патриотических исторических романов «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и «Рославлев, или Русские в 1812 году» — самой популярной книги об Отечественной войне 1812 года до выхода «Войны и мира» Льва Толстого.

(со слов Сергея Аксакова) нашёл в гоголевском дебюте «неправильность языка, даже

безграмотность»

7

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем / / Аксаков С. Т. Собрание сочинений: в 4 т. T. III. М., 1956. С. 153.

. Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал

Николаю Полевому

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — литературный критик, издатель, писатель. С 1825 по 1834 год издавал журнал «Московский телеграф», после закрытия журнала властями политические взгляды Полевого стали заметно консервативнее. С 1841 года издавал журнал «Русский вестник».

, в своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую: «Во-первых, все ваши сказки так не связны, что несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и всё ваше изложение, что в иных местах и толку

не доберёшься»

8

Полевой Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки» / / Московский телеграф. 1831. № 17. С. 91–95.

. Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией («Довольно, мы видим, что вы самозванец-Пасичник, вы, сударь, Москаль, да ещё и горожанин»), из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек.

В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя» писал, что молодой дебютант «очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда всё это вывез, ни той, в которую это привёз». На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховатость стиля: «Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно — Гоголь заполонил

столицу)».

9

Терц А. (Синявский А. Д.) В тени Гоголя // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Старт, 1992 С. 203.

Что было дальше?

Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге — уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзывается о ней раздражённо: «Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне об этом. <…> Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их…»

Такое же снисходительное отношение к «Вечерам» переняла и критика: долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте «Шинели» и «Мёртвых душ». Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира Набокова: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» — о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Однако наряду с этим складывалось и совсем другое отношение к «Вечерам» — как к произведению обманчиво простому, наполненному множеством скрытых смыслов. Так воспринимали гоголевский дебют в символистской или околосимволистской среде: многое для более глубокого понимания «Вечеров» сделали работы Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого. Постепенно в литературоведении сложилось понимание (в частности, благодаря работам Юрия Манна и Юрия Лотмана), что гоголевский цикл — не просто собрание сказочных историй из жизни Малороссии, а сложноустроенный универсум, который не стоит воспринимать буквально.

Цикл «Вечеров» был крайне востребован отечественным кинематографом. Экранизировать новеллы начали ещё в эпоху немого кино (см. фильмы Владислава Старевича), но бум экранизаций пришёлся на сталинскую эпоху с её попыткой опереться на фольклор и народные традиции «братских республик» (см. лубочные картины Николая Экка и Александра Роу). После оттепели гоголевские повести воспринимались как пространство для художественных экспериментов (см., например, аллегорическую экранизацию «Вечера накануне Ивана Купалы» Юрия Ильенко, оператора Сергея Параджанова). В постсоветской России «Вечера» стали материалом двухчастного комедийного мюзикла Сергея Горова («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка»), где Оксану играет Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, Хиврю — Верка Сердючка, а роль чёрта отдана Филиппу Киркорову. Не так давно тему Диканьки актуализировала трилогия о Гоголе («Гоголь. Начало», «Страшная месть» и «Вий») — готическая трэш-сказка с мистическими убийствами и расследованиями.

«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год

«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год

Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год

Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год

«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год

«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год

«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год

Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год

Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год

«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год

«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год

Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год

Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год

«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год

«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год

«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год

Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год

Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год

«Ночь перед Рождеством». Режиссёр Владислав Старевич. Россия, 1913 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Николай Экк. СССР, 1938 год

«Черевички». Режиссёр Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. СССР, 1944 год

Мультфильм «Пропавшая грамота». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1945 год

Мультфильм «Ночь перед Рождеством». Режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг. СССР, 1951 год

«Майская ночь, или Утопленница». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1952 год

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссёр Александр Роу. СССР, 1961 год

«Вечер накануне Ивана Купалы». Режиссёр Юрий Ильенко. СССР, 1968 год

«Пропавшая грамота». Режиссёр Борис Ивченко. СССР, 1972 год

Мультфильм «Цветок папоротника». Режиссёр Алла Грачёва. СССР, 1979 год

Мультфильм «Страшная месть». Режиссёр Михаил Титов. СССР, 1988 год

«Сорочинская ярмарка». Режиссёр Семен Горов. Россия, 2004 год

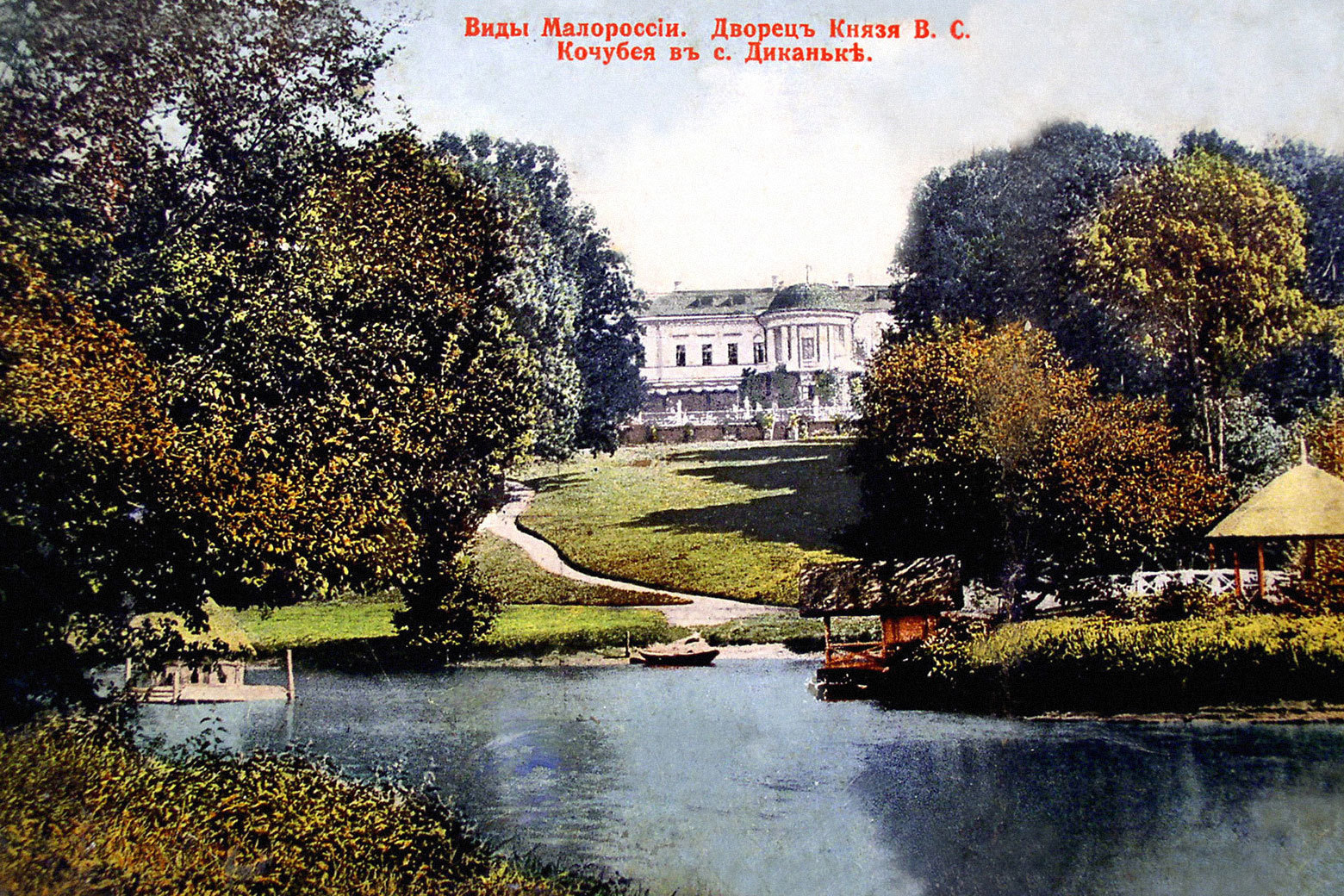

Почему именно Диканька вынесена в заглавие?

Непосредственно в Диканьке развиваются события лишь одной повести из восьми («Ночь перед Рождеством»). Зато близ Диканьки живёт пасечник Рудый Панько, вымышленный издатель «Вечеров»: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге, на Диканьку. Я нарочно и выставил её на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора». Это не шутка и не фигура речи, в ту пору Диканьку действительно можно было рассматривать как ориентир: со времён Екатерины II через эту деревню лежал путь высочайших особ в Малороссию. Князь Иван Михайлович Долгорукий писал в 1810 году, что Диканька — «лучшее местоположение под Полтавою» и «будто Екатерина II, быв на этом месте, изволила отозваться, что она лучше его ничего не

видала»

10

Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 1810 года / / Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1869. Кн. 3. С. 87.

. В 1820 году здесь также побывал Александр I. Диканька в ту пору принадлежала богатому и влиятельному князю Виктору Павловичу Кочубею. В 1828 году Александр Пушкин воспел его прадеда, Василия Леонтьевича, в поэме «Полтава»:

Богат и славен Кочубей.

Его луга необозримы;

Там табуны его коней

Пасутся вольны, нехранимы.Кругом Полтавы хутора

Окружены его садами,

И много у него добра,

Мехов, атласа, серебра

И на виду и под замками.

Имение Гоголей-Яновских находилось от владений Кочубея в полусотне километров. Вполне закономерно, что Гоголь в заглавии своей дебютной книги апеллировал к влиятельному соседу (и заодно к любимому Пушкину). Впрочем, уже спустя несколько лет Гоголь в письме к матери высказывается о Кочубее довольно заносчиво: «Велика важность, что Кочубей мерял нашу землю! Пусть он хоть всю её поместит у себя на плане! Мы можем поместить его Диканьку у себя на плане». В каком-то смысле именно это Гоголь и сделал благодаря «Вечерам».

Для чего Гоголь устраивает чехарду с рассказчиками?

Рассказчиков в «Вечерах» действительно так много, что можно запутаться. Самый главный из них — Рудый Панько, выступающий собирателем и издателем историй (наделив героя профессией пасечника, Гоголь уподобляет собирательство историй сбору мёда). Его основной и любимый рассказчик — дьяк Фома Григорьевич («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота», «Заколдованное место»). Ещё несколько историй («Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь») принадлежат «гороховому паничу» — его рассказам, по мнению Рудого Панька, свойственна раздражающая литературность: «Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдёт рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападёт. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких!» Во второй книжке «Вечеров» появляется рассказчик Иван Степанович Курочка — его историю про Ивана Шпоньку издатель якобы переписывает с листа, но из-за того, что часть листов жена Рудого Панька использовала для приготовления пирожков, развития и окончания истории мы так и не узнаём. Ещё один рассказчик упоминается, но не называется (он «(нечего бы к ночи и вспоминать о нём) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове»), — вероятно, именно его авторству принадлежит «Страшная месть».

При таком композиционном многоголосии Гоголь умудряется множить рассказчиков уже внутри самой истории. Показательный пример — «Вечер накануне Ивана Купалы»: историю рассказывает Фома Григорьевич, который, в свою очередь, пересказывает рассказ своего деда, в основе которого лежат свидетельства «родной тётки» деда. Благодаря такому усложнению автор будто намеренно запутывает слушателя, сбивает со следа, показывая, что настоящим автором истории выступает не отдельный человек, а целый народ.

У многих героев «Вечеров» довольно экзотические фамилии. Они что-то означают?

Украинские фамилии у Гоголя близки к прозвищам, поэтому большинство из них вполне можно расшифровать. Например, имя Пузатого Пацюка из «Ночи перед Рождеством» — героя, умеющего поглощать галушки и вареники без использования рук, — в переводе с украинского означает толстую крысу. В экранизации Александра Роу сходство с животным персонажу придают серые усы, торчащие в разные стороны. Пацюк наводит на набожного кузнеца Вакулу ужас (даже не из-за левитирующих вареников, а из-за того, что Пацюк объедается

скоромной пищей

Мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения, которые нельзя есть во время православных постов.

перед Крещением, в день сурового поста), и эта близость героя к нечисти дополнительно подчёркивается именем: крысы в славянской народной традиции считались нечистыми животными, наделёнными дьявольскими свойствами. Смысловую нагрузку у Гоголя несут не только прозвища, но и личные имена. В «Сорочинской ярмарке», к примеру, имя Хиври (сокращённое от Хавроньи) восходит к свинье, а имя её падчерицы Параски в народной этимологии означает «порося», поросёнка. Несмотря на выраженный внешний конфликт двух героинь, связь на уровне имён открывает ещё один смысловой слой рассказа: прекрасная Параска после свадьбы неизбежно превратится в злую бабу Хиврю. Не зря девушка примеряет на себя

очипок

Крестьянский головной убор, которым покрывали волосы замужние женщины.

мачехи, который до этого забрызгал грязью её будущий муж.

Однако не все прозвища героев «Диканьки» столь значимы, некоторые из них, кажется, составляют лишь предмет неприличной шутки (из-за чего на Гоголя нередко сердились критики-современники): например, имя одного из поклонников Солохи казака Свербыгуза означает буквально человека, «часто чешущего задницу», а имя парубка Кизяколупенко из этого же рассказа переводится как «колющий навоз». «У нас, не извольте гневаться — такой обычай, — предупреждал ранимых критиков Рудый Панько («рудый» значит «рыжий») в предисловии «Вечеров», — как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно».

Насколько Украина, описанная Гоголем, была близка к реальности?

Почти все повести «Вечеров» так или иначе соотносятся с историческим контекстом: начиная с «Майской ночи», где мельком упоминается путешествие Екатерины II в 1787 году на юг России, заканчивая «Ночью перед Рождеством», где Екатерина II и князь Григорий Потёмкин-Таврический выступают уже полноценными действующими лицами. Это касается не только XVIII века, но XVI–XVII веков: в «Страшной мести» исторически обоснована и история пана Данила, и даже легенда о двух братьях, Иване и Петре. Всего в «Вечерах» упоминается больше десятка лиц, связанных с историей Украины, среди которых Богдан Хмельницкий, Иван Подкова, Пётр Сагайдачный, Карп Полтора-Кожуха и т. д. Благодаря историческим параллелям и множеству краеведческих подробностей создаётся ощущение, что Малороссия в «Вечерах» описана максимально реалистично, однако всё здесь не так просто.

Буквально сразу же после выхода книги Гоголя начали критиковать за недостоверность изображения родного края: Андрей Стороженко под псевдонимом Андрий Царынный опубликовал обстоятельный разбор под названием «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием «Вечера на хуторе близ Диканьки», и рецензий на оныя», в нём он отметил множество языковых ошибок (например, неправильность использования обращения «пан») и несообразностей в поведении героев. Странным ему показался поступок Грицька в «Сорочинской ярмарке», просто так обругавшего пожилую незнакомую женщину («так бесчинствуют одни лишь горькие пьяницы…»), а также раскованность Параски, обнимающейся на ярмарке с разгульным парубком, который до этого запустил ком грязи в её мачеху («у нас всякая молоденькая девушка имеет стыд и страх Божий»). В 1861 году с похожей критикой выступил поэт Пантелеймон Кулиш, он счёл неправдоподобным сцену сватовства в «Сорочинской ярмарке», время свадьбы (их обычно играют осенью и зимой, поскольку август занят уборкой урожая), да и само описание свадьбы. Однако аномальность поведения героев в этой повести вполне может быть частью авторского замысла: согласно одной из трактовок, Параска выходит замуж не за удалого парубка, а за чёрта (имя Грицько, сокращённое от Григорий, в ту пору служило одним из обозначений чёрта), не зря разудалая весёлость происходящего отдаётся в конце повести тоскливым эхом.

Украинские публицисты отмечали, что «Вечера», как правило, не находят отклика в среде простого народа, читатели видят в них «неправду

житьёву»

11

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 651

. Такое представление, кстати, отразилось в «Братьях Карамазовых» Достоевского, в сцене, где Фёдор Павлович даёт почитать гоголевскую книжку юному Смердякову:

Малый прочёл, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.

— Что ж? Не смешно? — спросил Фёдор Павлович.

Смердяков молчал.

— Отвечай, дурак.

— Про неправду всё написано, — ухмыляясь прошамкал Смердяков.

Малороссия в «Вечерах», несмотря на обилие реальных деталей, предстаёт страной скорее фантастической, где всё основано на принципе чрезмерности: каждая эмоция усилена, каждое действие сопровождено гиперболой. «…Родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где всё превосходит обычные размеры, — писал о цикле Гоголя Валерий Брюсов. — Такова была сила его дарования… что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности». Создав свою собственную Малороссию по книгам и воспоминаниям, Гоголь заставил поверить в неё всех остальных.

Почему женщины в «Вечерах» такие властные?

Большинство героинь Гоголя не только не дают себя в обиду, но и сами выступают обидчицами мужчин. Так, к примеру, в «Сорочинской ярмарке» под гнётом жены страдает Солопий Черевик (ещё одно значимое прозвище: «черевик» значит «сапожок», то есть Солопий буквально находится под сапогом у супруги). Он боится излишне перечить жене Хивре, поскольку та может его побить («Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями»). Побоев боятся и другие герои «Вечеров»: дьяк Осип Никифорович из «Ночи накануне Рождества», изменяя жене с Солохой, больше всего переживает, «чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узинькую», жена Кума из того же рассказа регулярно вступает с ним в драку («Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей; и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами»), а жена ткача пробует на муже силу кочерги («Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу; дала пивкопы — та ничего… не больно»). Стоит вспомнить и тётушку Василису Кашпоровну из рассказа про Шпоньку, в присутствии которой все мужчины ощущали робость:

Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить тёмно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день Светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты.

Выводя таких героинь, Гоголь, разумеется, не намекал ни на какую эмансипацию — для него это типичный комический приём в духе вертепной пьесы: муж-слабак под каблуком у властной сварливой жены. Однако исследователь Иван Ермаков, анализировавший «Вечера» с позиций психоанализа, отмечал, что Гоголь не просто шутил, он тяготел к описанию зрелых женщин: в случае с молодыми девушками (Оксана, Ганна, Параска) писатель довольствовался перечислением эпитетов красоты, которые встречаются в народных песнях (блестящие чёрные очи, косы, брови), тогда как в характеристике старух он чувствовал себя куда более свободным, «там вступал в силу его

талант»

12

Ермаков И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М.: НЛО, 1999. С. 177.

. Любопытно, что в женщинах, властвующих над мужчинами, у Гоголя почти всегда заложено демоническое начало — они постоянно сравниваются с чертями и ведьмами.

Солопий из «Сорочинской ярмарки», напуганный появлением головы свиньи в окне, бросается наутёк из дома: он думает, что за ним гонится чёрт, на самом деле за ним следует испуганная Хивря. Цыгане, обнаружившие их лежащими друг на друге, тоже припоминают чёрта:

— Что лежит, Влас?

— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них чорт, уже и не распознаю!

— А кто наверху?

— Баба!

— Ну, вот, это ж то и есть чорт! — Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

В украинском фольклоре женщина часто соотносится с дьяволом. По одной из легенд, женщина была сотворена не из ребра Адама, а из хвоста чёрта. По другой — увидев бабу и чёрта, апостол Пётр отрубил им обоим головы, а затем приставил их наоборот, с тех пор баба ходит с головой

чёрта

13

Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. 1. Космогонические украинские народные воззрения и верования. Киев, 1909. С. 98, 171.

. Мистический ужас перед женщиной, которая может лишить мужчину воли (будь то угрозами, как Хивря, или своим обаянием, как Солоха), распространяется на весь цикл и находит отражение даже в рассказе про Шпоньку, казалось бы избавленном от всякой потусторонности. После сватовства Ивану Фёдоровичу снится страшный липкий сон:

То представлялось ему, что он уже женат, что всё в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у неё гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — ещё одна жена. Тут его берёт тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена…

Как известно, сам Гоголь тоже опасался сближаться с женщинами и всю жизнь оставался холостым.

За что герои «Вечеров» клянут «москалей»?

«Москаль» здесь определённо ругательное слово: «если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», «да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли», «пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком», «когда чорт да москаль украдут что-нибудь — то поминай как и звали» и т. д. Однако «москаль» в речи казаков обозначает не москвича, как можно подумать, и даже не обязательно русского: в старину на Украине так называли офицеров, солдат, чиновников, находящихся на государственной

службе

14

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003. С. 704

. Считалось, что им свойственна склонность к обману и пройдошливость. Однако в «Вечерах» также встречается бранное слово «кацап», которое обозначает как раз человека из России. Его употребляет сосед Шпоньки в светской беседе: «Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами».

Вообще, мир «Вечеров» — плодотворная почва для любого рода ксенофобии. В нелестном контексте упоминаются цыгане (они считались «сродни чорту»), евреи («жиды» в фольклоре воспринимались как черти, только ещё хитрее), немцы (под «немцами» понимались любые иностранцы, и они, сюрприз, тоже соотносились с бесами). Но, пожалуй, самыми лютыми врагами для героев «Вечеров» являются католики и ксёндзы. Эта нетерпимость — эхо Брестской унии 1596 года, по которой православная церковь на Украине перешла в подчинение папе, что привело к столкновениям между казачеством и поляками; для многих (особенно малообразованных) жителей Малороссии того времени слово «католик» превратилось в бранное.

Как устроен у Гоголя мир нечистой силы?

Колдовской мир в фольклорном сознании никак не отделён от мира людей, напротив, он состоит с ним в тесных, а зачастую даже в родственных связях. Ведьма Солоха — мать набожного кузнеца Вакулы, который смог одурачить чёрта. Колдун из «Страшной мести» — отец Катерины, жены главного героя Данилы. Ведьма из «Майской ночи» — мачеха панночки, ставшей утопленницей. В «Вечерах» нечисть ведёт себя как люди, а люди — как нечисть. Статус многих героев из-за такой диффузии остаётся непонятным: например, знахарь Пацюк из «Ночи перед Рождеством» застрял где-то посередине между человеческим и демоническим. Сложно охарактеризовать и Басаврюка из «Вечера накануне Ивана Купалы» — он то ли «бесовской человек», то ли чёрт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник: такая расплывчатость для фольклора обычно не характерна.

Приметами связи с демоническим миром в «Вечерах», как и в народной традиции, служат самые невинные вещи: растрёпанные волосы, косоглазие, хромота. Любая инаковость объясняется чертовщиной. Всё, что не соответствует принципам и стандартам патриархальной общины, понимается как проделки дьявола: в связях с нечистым чаще всего подозреваются женщины, люди других национальностей или вероисповеданий, безродные отщепенцы. Характерным примером в этом смысле служит рассказ «Страшная месть»: мы наблюдаем, как отец Катерины, находящийся в ссоре с зятем, постепенно раскрывает свою демоническую сущность, будто намеренно подтверждая подозрения Данилы. Отец Катерины возвращается из чужих краёв после двадцати лет скитаний (уже странно!), не ест привычную еду и отказывается от алкоголя, чем сразу же вызывает в зяте возмущение: «Не захотел выпить! слышишь, Катерина, не захотел мёду выпить… <…> Горелки даже не пьёт! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А? как тебе кажется?» Ещё сильнее настраивают Данилу против свёкра зловещие предвестия и кошмарные сны жены. Кажется, будто он заковывает в цепь отца Катерины не столько из-за того, что тот колдун, сколько из-за предательства родины и веры. Андрей Белый, к примеру, интерпретировал «Страшную месть» как социальную историю, а не мистическую: «Суть же не в том, что «колдун», а в том, что — отщепенец от рода, «страшно» не оттого, что «страшен», а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно «антихристом».

Согласно Белому, настоящий ужас «Вечеров» сосредоточен не в изображении чертей и ведьм, а в изображении патриархального общества: «Всякий инако слаженный, — хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли одёвый, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же «срастается в одно громадное чудовище» (как у Гоголя в «Сорочинской ярмарке». — Прим. ред.); каждому в сросшемся со всем, что ни есть, состоянии кажется, «будто залез в прадедовскую душу» он; а кто не залез, того — бей!»

Где в «Вечерах» прячется сам Гоголь?

Комическое альтер эго писателя можно увидеть в образе панича в гороховом сюртуке, рассказчика нескольких историй из первой части «Вечеров». Иронические комментарии Рудого Панька насчёт излишней литературности историй панича, по сути, предвосхищают упрёки критиков, которых раздражает высокопарный слог Гоголя. В облике героя есть и общие с писателем черты, например способность вынюхать большую порцию табака; в «Вечерах»: «…Захвативши немалую порцию табаку, растёртого с золою и листьями любистка, поднёс её коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца», а вот запись Гоголя в альбоме Елизаветы Чертковой: «…Мой <нос> решительно птичий, остроконечный и длинный… могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки».

Трагическое же альтер эго писателя можно рассмотреть в образе колдуна из «Страшной мести» (о его автобиографизме писали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Иван Ермаков). И панича, и колдуна роднит друг с другом их статус чужого в диканьковском мире и нежелание соблюдать установленные в нём традиции. Этот бескомпромиссный индивидуализм, чувство отчуждения и инаковости было хорошо знакомо Гоголю (см. у Набокова: «Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из «Алисы в Зазеркалье»). Панич и колдун, по сути, представляют собой два полюса гоголевского творчества: на одном из которых «настоящая весёлость», по Пушкину, на другом — жуткая дьявольщина, пустота.

список литературы

- Белый А. Мастерство Гоголя. М., Л.: ОГИЗ — ГИХЛ, 1934 // https://imwerden.de/pdf/belyj_masterstvo_gogolya_1934__ocr.pdf

- Виноградов В. В. Язык Гоголя // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 286–376.

- Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь / Предисл. и сост. Л. Аллена. СПб.: Logos, 1994.

- Гоголь в русской критике: Сборник статей. М.: ГИХЛ, 1953.

- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 1. М.: Наука, 2003.

- Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., Л.: ГИХЛ, 1959.

- Мережковский Д. С. Гоголь и чёрт (Исследование) // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М.: Советский писатель, 1991.

- Манн Ю. В. Гоголь. Книга первая. Начало: 1809–1835. М.: РГГУ, 2012.

- Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. Париж: YMCA Press, 1934.

- Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999. С. 20–130.

- Терц А. (Синявский А. Д.) В тени Гоголя // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Старт, 1992 // https://imwerden.de/pdf/abram_terz_v_teni_gogolya.pdf

Здесь даны основные сведения о сборнике повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», представлено его краткое содержание для читательского дневника. В конце статьи указаны темы и идея этого сборника.

Краткие сведения о произведении

Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» является первой книгой Николая Васильевича Гоголя (не считая поэмы «Ганц Кюхельгартен», которая была напечатана под псевдонимом). Книга состоит из двух томов, в каждом из них по четыре повести. Написаны они в 1829–1832 годах. Первый том напечатан в 1831, второй — в 1832 году. По сюжету рассказы, входящие в книгу, якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько», у которого хуторяне устраивали посиделки. Рассказанные там истории пасечник записал, чтобы народ и повеселить, и попугать.

Действие книги происходит в 17–19 веках. Оба тома окольцовывают истории, рассказанные дедом дьяка Фомы Григорьевича — удалого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет быль и небыль, прошлое и настоящее. На страницах произведения течение времени не разрывается, а пребывает в исторической и духовной слитности.

В этой книге, написанной по-русски, сохранена мелодика украинской речи.

Краткое содержание для читательского дневника

Предисловие

Написано оно от имени Рудого Панька — пасечника из Диканьки. Он описал, как проходят посиделки зимой. Девушки приходят на них с веретенами, прядут и поют песни, затем в хату приходят парубки и скрипач, начинаются танцы, а после веселья принимаются рассказывать весёлые и страшные истории. Пасечник их собрал в эту книгу. В конце предисловия он приглашает читателей в гости и поясняет, как добраться до Диканьки.

Сорочинская ярмарка

На ярмарку в местечко Сорочинец приехал крестьянин со своей новой женой да дочерью Параской. В девушку влюбился парубок Грицко и посватался к ней, но мачеха была против свадьбы. Цыган, узнавший об этом, предложил парубку сделку: он поможет жениться на любимой девушке, а за это Грицко продаёт ему волов подешевле. Тот согласился.

Цыган с помощью истории о чёрте и его красной свитке разыграл отца Параски, и тот с радостью отдал дочь замуж за Грицко. В итоге каждый получил то, что хотел: парубок — жену, цыган — волов.

Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.

Вечер накануне Ивана Купала

В селе жил казак Корж. У него был маленький сын Ивась и дочь Пидорка, в которую был влюблён работник Коржа Петро. Заметив это, хозяин выгнал Петра, а дочь решил выдать за богатого ляха.

Узнав об этом, Петро с горя пошёл в шинок. Там ему вызвался помочь Басаврюк — «дьявол в человеческом образе». Басаврюк пообещал Петру золото за цветок папоротника. Когда парень добыл цветок, Басаврюк отвёл его к ведьме. Та шептала над цветком заклинания, и он указал место, где был зарыт клад. Но добыть сундук можно было, только пролив невинную кровь. У Петра помутился разум, и он убил Ивася.

Проспав двое суток, Петро увидел в своём доме два мешка с золотом, но откуда они и как получены, не помнил.

Узнав, что его работник разбогател, Корж согласился выдать за него дочку. Но счастье длилось недолго. Вскоре Петро стал как бы не в себе: всё пытался что-то вспомнить. Совсем одичал он, и жена привела старую знахарку, чтобы вылечила его от душевной болезни. Петро узнал в ней ведьму, всё вспомнил и метнул в неё топор. Но старуха пропала, а в хате появился призрак Ивася, залитого кровью. Пидорка в ужасе выбежала из хаты, а когда вернулась, то увидела на месте, где стоял Петро, только кучу пепла.

Пидорка ушла на богомолье и больше не появилась на селе. Басаврюка с тех пор сельчане обходили стороной. Они поняли, что это сатана, приманивавший хлопцев, чтобы искать клады, которые не даются нечистой силе.

Более подробный пересказ повести читайте здесь.

Майская ночь, или Утопленница

Сын городского головы Левко и красавица Ганна хотели пожениться, но отец парубка был против свадьбы. Вечером Левко рассказал Ганне о заброшенном доме у пруда и о судьбе панночки, которая жила там с отцом. Когда вдовый отец женился, мачеха заставила его выгнать дочь из дома. Девушка бросилась в пруд, но душа её не успокоилась. Однажды утопленница утащила мачеху на дно, но та избегла наказания, став неотличимой от других утопленниц.

Левко случайно узнал, что отец хочет ухаживать за Ганной, и решил проучить его. Парубок с друзьями, переодевшись пострашнее и почуднее, стали пугать голову.

Присев у пруда отдохнуть, Левко заметил в окне старого дома панночку. Она попросила парубка отыскать среди утопленниц мачеху. Молодой казак быстро понял, кто из утопленниц ведьма. В награду панночка пообещала, что его отец не будет против женитьбы сына, и дала письмо для головы.

Оказалось, что в нём был приказ от комиссара срочно женить Левко на Ганне.

Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.

Пропавшая грамота

Дед дьячка из Диканьки, когда был молод, однажды получил поручение от гетмана доставить царице грамоту. Зашив её в шапку, дед отправился в дорогу. В пути познакомился он с запорожцем, который признался, что продал душу нечистому, и в эту ночь он придёт за ней. Попросил запорожец деда не спать и помочь ему, но дед всё же уснул. Утром он обнаружил, что запорожец исчез вместе с конями и шапкой деда. Понял он, что всё это утащила нечистая сила. Шинкарь подсказал деду, где отыскать чёрта.

Отправился дед добывать свою шапку с грамотой в лес. Увидел он у лесного костра людей с неприятными лицами. Рассказал дед им о своём деле и кинул все свои деньги к костру. И тут же очутился за одним столом с ведьмами и чертями. Выиграл он у них в карты свою шапку, да ещё потребовал вернуть коня. Оказалось, что его конь погиб, но взамен ему дали сатанинского коня, который понёс казака над страшными пропастями. Дед не удержался, полетел вниз и очнулся на крыше своей хаты. Зашёл он в неё и увидел, что жена, сидя спала и подпрыгивала на лавке. Понял дед, что нужно хату освятить, да некогда было — поехал к царице с грамотой. С тех пор ровно через каждый год его жена танцевала, не желая того — верно в наказание, что сразу дед не освятил хату.

Более подробный пересказ повести читайте здесь.

Ночь перед Рождеством

Рождественским вечером кузнец Вакула пришёл к Оксане, дочери богатого казака Чуба. Собираясь на колядование, Оксана заметила на подружке красивые черевички и заявила, что выйдет замуж за кузнеца, если он добудет ей черевички, которые носит царица.

В это время к матери Вакулы, Солохе, по очереди приходили гости: чёрт, сельский голова, дьяк и Чуб. После того, как раздавался стук в дверь, она прятала очередного гостя в мешок.

Вакула решил перед праздником отнести мешки в кузницу. На улице он встретил Оксану с подружками. Красавица напомнила ему про черевички и, засмеявшись, убежала. Расстроенный Вакула бросил большой мешок и с маленьким за плечами побежал к знахарю Пузатому Пацюку. Попросил кузнец его о помощи, потому что считал, что тот приходится «немного сродни чёрту». Спросил Вакула у Пацюка как найти дорогу к чёрту. Тот ответил, что искать его не надо тому, «у кого чёрт за плечами».

На улице чёрт выскочил из мешка и сел Вакуле на шею, но кузнец схватил его за хвост, сотворил крест, и чёрт сделался смирным. Вакула оседлал его и велел везти к царице. В Петербурге кузнец сумел выпросить у царицы черевички.

В это время в селе стали говорить, что кузнец наложил на себя руки. Кроме того, сельчане были удивлены, найдя в мешках уважаемых людей. Оксана, горюя о Вакуле, не спала всю ночь и к утру была уже в него влюблена. Когда вернувшийся кузнец подарил Оксане черевички, ей они уже были не нужны, она и без них была согласна выйти замуж за Вакулу.

Страшная месть

На свадьбе сына есаула Горобца объявился колдун и исчез, испугавшись святых икон. После возвращения со свадьбы Данило Бурульбаш поссорился со своим злым старым тестем, а ночью его жене, Катерине, приснилось, что её отец — колдун.

Заметив в заброшенном замке огонёк, Данило заглянул в окно и увидел, что тесть ворожбой вызвал душу Катерины и заставлял полюбить себя, но душа колдуну не покорилась.

Вернувшись домой, Данило заковал тестя-колдуна в цепи. Катерина, поверив, что отец начнёт праведную жизнь, выпустила его. После этого на хутор напали ляхи, и Данило погиб. Колдун, вернувшись в старый замок, стал вызывать душу Катерины, но вместо неё в облаке показалось чьё-то лицо, которое навело ужас на колдуна.

Катерину взял жить к себе есаул Горобец, который был названым братом Данилы. Во сне ей привиделся колдун, угрожавший убить её годовалого сына, если Катерина не выйдет за него замуж. Утром, увидев своё мёртвое дитя, Катерина сошла с ума.

Колдун в образе друга Данилы приехал, чтобы забрать Катерину с собой, но она, узнав отца, ринулась на него с ножом. Но тот вырвал нож и убил свою дочь.

Тем временем чудо стало видно во все концы света — на вершине одной из Карпатских гор стоял всадник с закрытыми очами. Колдун был в ужасе — он узнал в рыцаре того, кто явился во время ворожбы. Хотел он скрыться от него, но куда бы ни поехал, дорога вела к Карпатам, и он очутился перед всадником. Открыл тот очи, схватил колдуна, тот сразу умер от страха и был сброшен в пропасть.

Кончается эта история песней бандуриста о том, как завистливый Петро сбросил в пропасть своего названого брата Ивана с маленьким сыном. И когда Ивана призвал Бог, тот попросил, чтобы всё потомство Петра не имело на земле счастья и мучилось после смерти. А последний из рода чтобы был такой злодей, какого ещё не бывало. И сбросит тогда Иван его с самой высокой горы.

Краткий пересказ повести по главам читайте здесь.

Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

Иван Фёдорович Шпонька в детстве был очень благонравным, за это его всегда хвалили учителя. Но однажды один из них побил Ванюшу по рукам за то, что на уроке тот ел блин. С тех пор на всю жизнь осталась в характере Шпоньки какая-то робость.

После учёбы Иван Фёдорович поступил на военную службу, много лет служил исправно, в свободное время начищал пуговицы мундира и предавался подобным милым его сердцу занятиям. Книг не читал, кроме гадательной.

После смерти матушки в его имении хозяйничала тётушка. Однажды она написала племяннику, чтобы приехал сам хозяйствовать, так как она стара уже стала. Получил Иван Фёдорович отставку с чином поручика и поехал в своё имение. В дороге он познакомился с Григорием Григорьевичем Сторченко, помещиком-соседом по имению.

В своём родном хуторе Шпонька стал вести жизнь очень размеренную, и она ему нравилась. Тётушка оказалась совсем не старой и дряхлой, а энергичной и хозяйственной. Однажды она сообщила, что широкий луг за лесом принадлежит Ивану Фёдоровичу, так как бывший его владелец сделал дарственную запись на Ивана Фёдоровича. Где этот документ, неизвестно, наверно, у соседа Сторченко.

Иван Фёдорович, по совету тётушки поехал к нему, но Григорий Григорьевич сказал, что не знает ни о какой дарственной. У Сторченко Шпонька познакомился с его матушкой и сёстрами, и его угостили обедом.

Приехав домой, Иван Фёдорович сказал тётушке, что у соседа дарственной нет. Услышав от племянника, что сёстры Сторченко красивые, особенно белокурая, тётушка решила его женить.