Как правильно?

«Свято-» в названиях храмов и монастырей

Присоединение через знак дефиса к основным традиционным наименованиям монастырей и церквей слова «Свято-» не рекомендуется.

В настоящее время наиболее устойчивым и общеупотребительным словосочетанием такого рода является название – Свято-Троицкая Сергиева лавра (наряду с Троице-Сергиевой лаврой). Хотя это название вошло в употребление только в XX столетии, в данном случае оно оправдано, поскольку происходит от устойчивого термина Святая Троица.

Слово «Свято-» в названии храма или обители оправдано и в том случае, когда они освящены в честь Святого Духа.

Во всех остальных случаях присоединение слова «Свято-» к названию монастыря или храма излишне (см. подробнее: Марк, епископ Егорьевский. Церковный протокол. М., 2007. С. 99–100).

Источник: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М: Издательство Московской Патриархии, 2015.

АллилуЙя или аллилуИя?

По рекомендации орфографических словарей, правильное написание – аллилуйя.

Боговдохновенная или Богодухновенная

Верны оба варианта (например, Боговдохновенная Книга (Библия)), но вариант Богодухновенная (Книга), по мнению специалистов Издательства Московской Патриархии, предпочтительнее.

БожИя или БожЬя?

С точки зрения русского языка, правильно и так и так. Разница между прилагательными «божия» и «божья» только в стилистической принадлежности и сфере употребления.

Слово «Божия» относится к высокому книжному стилю и употребляется преимущественно в церковных текстах и словосочетаниях:

– Божия Матерь

– Божия благодать

– Божия помощь верующим

Слово «божья» относится к общелитературной лексике, характеризует предметы и явления более приземленные, чаще встречается в устойчивых сочетаниях:

– божья тварь

– божья коровка

– птичка божья

То же различие справедливо для некоторых других форм прилагательного Божий:

– муж. р., род. п.: Божьего и Божия,

– муж. р., дат. п.: Божьему и Божию,

– ср. р.: Божье и Божие,

– мн. ч. Божьи и Божии

ДЬякон или дИакон?

Оба варианта верны. В церковных текстах традиционно используется более древнее написание: диакон, иеродиакон, протодиакон, в светских – написание через «ь».

Диа́кон – низший духовный сан, помощник священника при совершении церковной службы.

ИгуменЬя или игуменИя?

Существует традиция написания одного из наименований Матери Божией – Небесная Игумения – с прописной оба слова, при этом в слове Игумения сохранять окончание -ия.

В случае употребления этого слова по отношению к настоятельнице монастыря слово пишется со строчной буквы с окончанием -ья: игуменья.

Источник: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М: Издательство Московской Патриархии, 2015.

Книга пророка ИсаИи или книга пророка ИсаЙи?

Согласно рекомендациям Издательства Московской Патриархии, правильно писать Книга пророка Исаии.

НаперСный или наперСТный крест?

Правильно наперсный, от церковнославянского слова перси – грудь, т. е. нагрудный крест.

Основные принципы церковной орфографии

Написание строчных и прописных букв в изданиях церковной тематики на русском языке, а также в церковнославянских богослужебных текстах, издаваемых в русской транслитерации, – проблема не новая. До недавнего времени почти в каждом православном издательстве имелись словарики для внутреннего употребления, однако, как нетрудно догадаться, в разных словариках были реализованы разные принципы решения указанной проблемы.

Каждый издатель подходил к этому вопросу, в лучшем случае опираясь на орфографические и синтаксические правила русского языка, используя пособия для корректоров и редакторов. Но, учитывая специфику издаваемых текстов, литературные работники вносили поправки и дополнения, которые порой не соответствовали общепринятым нормам русского языка. В советский период церковная лексика, как правило, почти не попадала в словари и тем более не упоминалась в пособиях по редактированию и стилистике. Поэтому редакторы на свой страх и риск обращались за образцом к изданиям, выпущенным до революции в России или за рубежом в XX веке. Но во всех этих книгах также не было единых правил для издания подобных текстов.

Важный шаг в этом направлении – настоящие правила. Основные принципы, согласно которым была разработана «церковная орфография», сводятся к следующим:

– Правописание в текстах церковной тематики в общем и целом не должно противоречить общепринятым в настоящее время орфографическим нормам русского литературного языка.

– Отступления в текстах церковной тематики от общепринятых норм должны быть немногочисленными, четко мотивированными и, по возможности, системными – во избежание размывания проверенных временем правил. Кроме того, следует учитывать, что данные правила будут применяться не только в издательской практике, но и в процессе обучения в средних и высших церковных учебных заведениях, – и это обучение, разумеется, не должно быть сопряжено с заучиванием десятков нелогично сформулированных правил и сотен исключений.

– В русском языке все слова, находящиеся в середине или в конце предложения (за исключением имен собственных) пишутся по умолчанию со строчной буквы. Написание прописной буквы – особый случай, который всякий раз требует специального описания и весомого обоснования.

– Текст не должен быть перегружен прописными буквами, иначе возникают проблемы с его зрительным восприятием, а сами прописные буквы стремительно девальвируются в сознании читателя. Сказанное касается как светских, так и церковных текстов.

– Осознавая, что никакие руководства и справочники не могут вместить в себя всё многообразие реальных случаев словоупотребления, следует признать допустимым и нормальным наличие вариантов в написании различных слов, словосочетаний и терминов в зависимости от жанра текста, предполагаемой аудитории, индивидуальных авторских предпочтений. При этом необходимо воздержаться от сколько-нибудь жесткой регламентации написания строчных и прописных букв в художественных текстах: в произведениях подобного рода язык является не только средством, но и целью. Не следует ограничивать свободу авторского замысла.

Источник: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М: Издательство Московской Патриархии, 2015.

Патриаршего или патриаршЬего?

Верно без мягкого знака: патриаршего, патриаршему. А также: патриаршие (Патриаршие пруды).

Прилагательное патриарший в начальной форме выглядит как притяжательное прилагательное, отвечающее на вопрос «чей?» и оканчивающееся на -ий (-jeго), ср.: лисий – лисьего, пастуший – пастушьего, черепаший – черепашьего, птичий – птичьего, человечий – человечьего, монаший – монашьего, помещичий – помещичьего, скомороший – скоморошьего и т. д. Такие слова склоняются по особому (местоименному) склонению, в них пишется разделительный мягкий знак.

Однако слова монарший и патриарший склоняются не по местоименному, а по адъективному склонению, то есть как прилагательные хороший (хорошего), святейший (святейшего), усопший (усопшего), больший (большего), августейший (августейшего) и т. п. В таких словах разделительный мягкий знак не пишется.

По этой причине правильно: патриаршее (не патриаршье) благословение, патриаршая (не патриаршья) ризница,Патриаршие (не Патриаршьи) пруды. И, соответственно: монаршее, монаршая, монаршие.

«Русская грамматика» (под ред. Н. Ю. Шведовой, М., 1980) указывает: «Притяжательные прилагательные орлий (устар.), отчий, монарший и патриарший, основа которых оканчивается на группу согласных (-ий – флексия им. п. ед. ч. муж. р.), изменяются по мягкой разновидности адъективного склонения. Образование от притяжат. прил.

монарший, патриарший падежных форм по типу притяжат. прил. соболий, пастуший, волчий для современного языка ненормативно». При этом «у писателей XIX в. встречается образование форм косвенных падежей притяжательных прилагательных женского рода с шипящей согласной перед

j

(казачья, разбойничья) по образцу изменения местоимен. прил. наш, ваш (см. ниже) без

j

в конце основы: Ты не издохнешь от удара Казачей сабли (Пушк.); Не для разбойничей потехи Так рано съехались адехи На двор Гасуба старика (Пушк.); Парень был Ванюха ражий, Рослый человек, – Не поддайся силе вражей, Жил бы долгий век (Некр.) (для современного языка нормативны формы казачьей, разбойничьей, вражьей)».

Итак, различается написание слов:

монашьего – патриаршего; монашье – патриаршее; монашья – патриаршая; монашьи – патриаршие

.

Источник: Грамота.РУ

Православие или православие?

В значении «христианская конфессия» правильно писать православие. В значении Православная Церковь слово православие пишется с прописной буквы – например: История Православия в России.

Источник: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М: Издательство Московской Патриархии, 2015.

Причастие или причастие?

Слово Причастие в значении таинства Евхаристии пишется с прописной. Слова причастие и причащение в значении действия, принятия Святых Христовых Таин пишется со строчной.

ПромыСЕЛ или ПромыСЛ Божий?

В значении «провидение» правильно писать Промысл Божий.

Светские vs. церковные орфографические рекомендации

| Рекомендации Издательства Московской Патриархии | Рекомендации Грамота.РУ и некоторых светских словарей |

| церковь святой мученицы Татианы | церковь Святой Мученицы Татьяны |

| икона великомученика Георгия Победоносца | икона Великомученика Георгия Победоносца |

| Русская Православная Церковь | Русская православная церковь |

| Русская Православная Церковь Заграницей | Русская православная церковь за границей |

| Вселенский Собор | Вселенский собор |

| Священный Синод | Священный синод |

| Послание к Римлянам | Послание к римлянам |

СвятОЙ водОЙ или святОЮ водОЮ?

Оба варианта окончаний корректны и используются. Более распространенным является вариант с окончанием -ой.

Источник: Грамота.РУ

Святых Христовых ТаИн или Святых Христовых ТаЙн?

Правильно – Святых Христовых Таин.

Служба УспениЯ Богородицы или служба УспениЮ Богородицы?

Правильно указывать название праздника в родительном падеже: служба Успения Пресвятой Богородицы.

Тропарь преподобнОГО СергИЯ или тропарь преподобнОМУ СергИЮ?

В названии молитвословий имя святого указывается в дательном падеже: тропарь преподобному Сергию.

ЧерНое море или ЧерМНое море?

Правильно Чермное (Красное) море.

Комментарии для сайта Cackle

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Так именуется ведущая религиозная конфессия страны, имеющая, по данным социологов, наибольшее число приверженцев. Вера, пришедшая на Русь с конца X в., стала основой культуры страны, определила черты ее своеобразия.

Что такое православие и чем оно отличается от христианства?

Самый простой ответ на этот вопрос сводится к тому, что православием сейчас называют восточное христианство, к которому относятся около 20 Поместных Церквей. Помимо этого, существуют также католицизм, протестантизм – направления христианства Запада. Следовательно, православие не «отличается» от христианства, оно – его часть. Поэтому верующий может сказать о себе «я христианин», или уточнить: «Я – православный христианин». Это говорит о его принадлежности к восточному христианству.

Русские верующие – христиане или православные?

Однако некоторые современные публицисты утверждают, что с именованием себя «христианином» или «православным» в практике религиозной жизни России все не так просто. Замечено, что верующие России чаще называют себя «православными», нежели «христианами». На то обычно есть разные причины:

- многие воцерковленные люди подчеркивают именно свою принадлежность к православию, тогда как утверждение «я христианин» можно услышать в России от представителей протестантских направлений; таким образом, именование себя «православным» несет своего рода полемический подтекст;

- однако, есть весьма немалая часть людей, обычно приходящих к храму от случая к случаю, для которых слова «я православный» означают просто следование неким «традициям» вроде крашеных яиц на Пасху или окропления святой водой на Крещение; для этой части людей «православие» становится синонимом некой суммы «традиций», «обрядов», что, конечно, совершенно противоречит изначальному значению слова.

Происхождение и значение слова

Славянское «православие» буквально означает «правильное прославление» (Бога) или «правильные взгляды». Это перевод греческого «ὀρθοδοξία» («ортодоксия»). Именно так исторически называли себя восточные христиане. Складывание такого названия объясняется особенностями жизни Церкви восточной части Римской империи: именно здесь по большей части возникали еретические учения здесь же проходили все 7 Вселенских Соборов. Полемизируя с уклоняющимися от христианства, святые отцы, естественно, говорили о своей позиции как «правильной», то есть «ортодоксальной», в отличие от еретической. Таким образом, сформировалось именование «ортодоксия», применяемое к христианству Востока.

В значении истинной веры термин «православие» появился также на Руси после Крещения. Считается, что самые ранние источники, где употребляется словосочетание «православная вера», относятся к 1 пол. XI в.. Это:

- «Повесть временных лет», самая древняя из известных русских летописей;

- «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона – проповедь, произнесенная им или в Софийском соборе, либо, по другим данным – при освящении храма Благовещения над «Золотыми воротами» Киева.

После 1054 г., когда от Вселенского православия отпали католики, то же слово стало означать еще истинную веру, идущую от Апостолов, Вселенских Соборов – как противоположность католицизму, как известно, добавившего к утвержденному Соборами учению новые догматы (например, об исхождении Святого Духа от Сына, о непогрешимости пап, о Непорочном Зачатии).

Православие – это отдельная религия?

Нет, оно считается «конфессией», или «исповеданием» внутри христианства. Это означает, что православие имеет свои особенности по части догматов, церковной организации, богослужения по сравнению с другими направлениями христианства. Однако при этом всех – православных, католиков, протестантов – объединяет вера во Христа как Бога.

Сколько лет православию

Об этом есть различные мнения:

- согласно одному из них, отсчет существования православия можно вести с 1054 г., когда произошел раскол внутри единой Церкви; тогда на 2021 г. история православия насчитывает 967 лет;

- однако, учитывая, что восточное христианство сохраняет учение Вселенских Соборов, восходящее к Апостолам (к тому же сам термин «православие» стал употребляться задолго до раскола Церквей!), можно говорить о том, что его возраст тождественен возрасту самой христианской религии; ее же существование традиционно считается или от Рождества Христова (сейчас по этому счету лет 2021 г. христианства), или от Сошествия Святого Духа на Апостолов, что произошло на 50 день по Воскресении Христа; тогда христианство «моложе» примерно на 33 года (согласно принятому примерно с IV в. взгляду, восходящему к церковному историку Евсевию Кесарийскому), однако точный год Распятия Господа – следовательно – также Воскресения, Пятидесятницы – не известен церковным историкам; во всяком случае, исходя из этой позиции, православию около 2000 лет.

Благодатный Огонь нисходит в Храм Гроба Господня только в Великую Субботу — накануне Православной Пасхи, которая празднуется каждый год в разные дни по старому Юлианскому календарю.

Происхождение

Первые четыре века молодая Церковь находилась под гонениями от римских властей. Несмотря на то, что, согласно «Откровению» св. Иоанна Богослова, а также другим источниками, в это время уже появлялись некоторые еретические учения, однако, они не имели широкого распространения. Для учеников Иисуса главным являлось стояние за веру во Христа даже до смерти от рук язычников. Именно поэтому документы того времени не содержат именования «ортодоксия». Последователи Иисуса именуются:

- «учениками», так называют себя, например, Апостолы;

- «христианами» именуют себя верующие из бывших язычников; согласно св. Луке, именование впервые появилось среди «учеников» из области Антиохия; название происходит от «Христос», или «Спаситель», вера в которого была главным смыслом жизни христиан.

Проповедь Апостола Павла в Ареопаге

Как и когда появилось православие?

Термин «ортодоксия» появляется с IV в., когда сильно распространяются еретические учения, ставящие под сомнения основные догматы веры. Отстаивание ее перед еретиками потребовало определить «правильную» или «ортодоксальную» позицию. Название постепенно закрепилось за восточным христианством как таковым, так как не менее 400 лет важным церковным деланием этой части единой Церкви была именно борьба со лжеучениями:

- в IV в. – с ересями Ария (говорившего о сотворенности Сына Божия), Нестория (отрицал Божественность Христа), Евтихия (так называемое монофизитство, признававшее только Божественное, но не Человеческое естество Христа – получалось, что Его Воплощение на земле было «призрачным», не вело к спасению человека);

- c VII в. – монофелитство, утверждавшее, что у Христа была лишь Божественная воля, уничтожившая человеческую; это также означало, что Он – не совершенный Человек;

- на протяжении VIII-IX вв. действовала ересь иконоборчества, отрицавшая священные изображения, иконы.

История христианского раскола

Римская империя, на территории которой (в провинции Иудея) появилось христианство была многонациональным государством, где проживали сирийцы, греки, евреи, десятки других народов. Но признанными культурными лидерами империи были:

- собственно «ромеи», создатели правовых норм, до настоящего времени изучаемых на юридических факультетах вузов под именем «римского права»; это классика правовых систем, на которой во многом основаны современные законодательные системы.;

- греки, хорошо известные с древности как создатели философии, искусства, высокой культуры.

Когда по империи начало распространяться христианство, оно, соответственно, различным образом было воспринято Западом и Востоком империи.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток…»

Греки, склонные к философствованию, созерцанию, увидели в вере возможность богопознания, недоступную языческому уму. Недаром греческие философские системы изучали свтт. Василий Великий, Афанасий Александрийский, Григорий Богослов, другие.

Именно методы, приемы античной философии позволили святым отцам логично, точно изложить сложнейшие христианские догматы.

Другое дело, что именно греческая мысль, по меткому замечанию А.В. Карташева «заболела до высочайшего воспаления» вопросами Богопознания. Свт. Григорий Богослов писал:

«Одни, вчера или позавчера оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это — торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов… Хочешь узнать цену на хлеб, отвечают: «Отец больше Сына». Справишься: готова ли баня? Говорят: «Сын произошел из ничего».

Разумеется, подобное душевное устроение, «доморощенная» философия, к которой были склонны так многие, вела к умножению ересей, ложных учений, находивших себе прибежище именно на чрезмерно пытливом Востоке.

Иным образом обстояли дела на Западе, где богословскими тонкостями попросту не интересовались, а, как писал русский церковный историк, В.В. Болотов, «поняли христианство как богооткровенную программу общественного устройства». Поэтому большее внимание уделяли устройству внешней жизни христианина, богослужебному чину, дисциплине поста, молитвы, вообще церковной организации. Такое устроение постепенно вело:

- к формированию представлений об особой роли Римского предстоятеля, как преемника Апостола Петра; Восток, соглашаясь с первенством Рима «по чести», совершенно не понимал его притязаний на юридически закрепленную власть в христианском мире, ведь Церковь объединяет единое учение, Истина, а не организация, «аппарат»;

- к своего рода «приземленному», вызывавшему некоторое недоумение греков, пониманию догматов; самый яркий пример – представление о том, что Дух Святой исходит «и от Сына»; оно основано не на чем ином, как на домостроительстве спасения человека, описанном Евангелистами: Дух действительно посылается верующим по Вознесении Христовом, что предвозвещено Им Самим, сказавшим, что «приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца» (Ин. 15:26); однако действия Божии по отношению к людям западные христиане еще с VII в. начали отождествлять с сутью Божества, Троицы, впрочем, высказывая это как «мнение», притом не сформулированное отчетливо.

Так начали формироваться основания для разделения. Однако, пока между двумя частями единой Церкви сохранялось молитвенное, евхаристичсеское общение, все эти черты имели характер скорее культурных особенностей, даже до какой-то степени дополнявших друг друга.

Например, чрезвычайно ценились сочинения прп. Иоанна Дамаскиина, особенно его «Точное изложение православной веры», посвященное сложнейшим духовным вопросам, но при этом написанное простым, ясным языком, понятным даже малообразованным.

Икона Иоанн Дамаскин. Византия IVв. Современные исследователи единодушно отмечают высочайший уровень главного труда св. Иоанна Дамаскина — «Точного изложения православной веры». Это настоящее сокровище, в котором автор объединяет и систематически излагает всю богословскую мысль Церкви, бывшую до него. Чтобы изучить богословие всех святых отцов и понять особенности их мысли, потребуются десятилетия. Этим и занимаются патрологи — ученые, пристально рассматривающие труды отдельных святых отцов. Если же человек хочет охватить богословие всецело и иметь о нем общее представление, то ему стоит обратиться к труду Иоанна Дамаскина.

Два «новых Рима»

Постепенно к культурным различиям начинают добавляться факторы политические. По сложившимся с IV в. представлениям, христианская империя в мире могла быть лишь одна, мировая держава, управляемая православным монархом.

Именно таким был «новый Рим», Константинополь, наследник Рима языческого. Но к VIII в. на развалинах Западной Римской империи, павшей под ударами варваров с конца V в., возникает новая, созданная королем франков Карлом Великим. И она также позиционирует себя как новый Рим, даже именуясь «Священной Римской». Тем временем Византия постепенно приходит к упадку, теряет территории – но при этом продолжает оставаться христианской империей.

Тем временем Папа Римский коронует Карла Великого, как правителя «нового Рима». Это также ведет к обострению отношений Запада с Востоком.

Раскол

Непосредственным поводом к разделению стала борьба между Римом и Константинополем в Италии: здешние христианские приходы, исторически бывшие под юрисдикцией Константинопольского Патриарха, начали отходить к Риму. Ответом стало закрытие в самом Константинополе храмов «римского обряда». При этом из них выбрасывались, даже – топтались ногами Святые Дары, приготовленные, по западной традиции, из пресного хлеба.

Таким образом, произошел раскол. Полное прерывание общения с Западом произошло не сразу, не одномоментно.

- Например, известно, что римские легаты, привезшие грамоту с анафемой Константинопольскому Патриарху, затем отправились на Русь, где митрополитом был свт. Иларион (тот самый автор «Слова о законе и благодати»). Он стал предстоятелем Русской Православной Церкви по воле князя Ярослава Мудрого, во время войны русов с Византией. Во многом это был результат противостояния Константинополю. Легатам казалось, что, узнав об анафеме, русичи будут обрадованы, так что окажут помощь Папскому престолу в его борьбе с норманнами. Однако, о том, что такая помощь была, ничего не известно. Впрочем, легаты были приняты киевлянами с подобающими почестями.

- Современными исследователями установлено также, что до монгольского нашествия в Киеве имелись не только православные монашеские обители, но также – некоторые, относящиеся к западной традиции. Так, столица Руси имела по крайней мере один монастырь Ордена доминиканцев. А на землях Полоцкого княжества около 1181 г. работали миссионеры Августинского ордена, крестившие жителей Прибалтики.

- Наконец, до середины XIII в. существовало влияние Запада на богослужебную традицию: некоторые русские храмы имели органы. Кроме того, колокольный звон – также западная традиция, ведь в Византии обычно употребляли так называемые «била», доски, ударяя в которые, верующих созывали на богослужение.

Возможности преодоления?

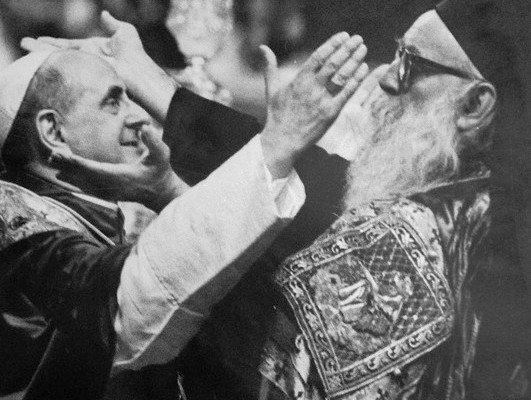

Анафемы 1054 г. взаимно сняты Папой Павлом VI и Константинопольским Патриархом Афинагором с декабря 1965 г., после встречи двух Предстоятелей, которая состоялась в Иерусалиме.

7 декабря 1965 года. Встреча Патриарха Афинагора и Папы Павла VI

Однако примирение, происшедшее более, чем через 1000 лет после раскола, не помогло его преодолеть, прежде всего, по той причине, что за эти столетия многие культурные отличия между православными и католиками у последних получили статус догмата, то есть части вероучения.

Таковы, например:

- некогда частное богословское мнение об исхождении Духа «и от Сына» (добавление к Символу Веры слов «etFilioqe»);

- догмат о примате Римского Папы, как главы христианского мира, более того, «видимого главы Церкви», «викария Иисуса Христа»;

- так называемый догмат о «непогрешимости Папы»; он не означает собственного отсутствия у Предстоятеля грехов, но лишь его особую харизму толкования догматов; но у христиан Востока это прерогатива только Собора;

- догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии, Которая, по мнению католиков, не была причастна первородному греху.

К настоящему времени эти, а также другие богословские расхождения делают объединение Церквей невозможным. Очевидно, что они – результат прерывания общения католического Запада с восточной богословской традицией.

Сейчас существуют различные мнения о том, каким образом понимать Католическую Церковь:

- некоторые считают разделение собственно расколом, не затрагивающим вероучительных вопросов;

- есть также устойчивое мнение о том, что нововведенные после разделения католические догматы – прямая ересь; к примеру, именно таким образом трактует католицизм Поместный Собор Русской Церкви 1441 г.; на нем была отвергнута очередная попытка Константинопольской Патриархии «примириться» с католиками через унию – присоединение к Католической Церкви с признанием ее догматов; она была предпринята на Ферраро-Флорентийском соборе (1439 г.).

Вместе с тем, священноначалие исходит из того, что в Католической Церкви, несмотря на неприемлемость ряда положений вероучения, сохраняется Апостольская благодать – как в Православной.

И еще один раскол

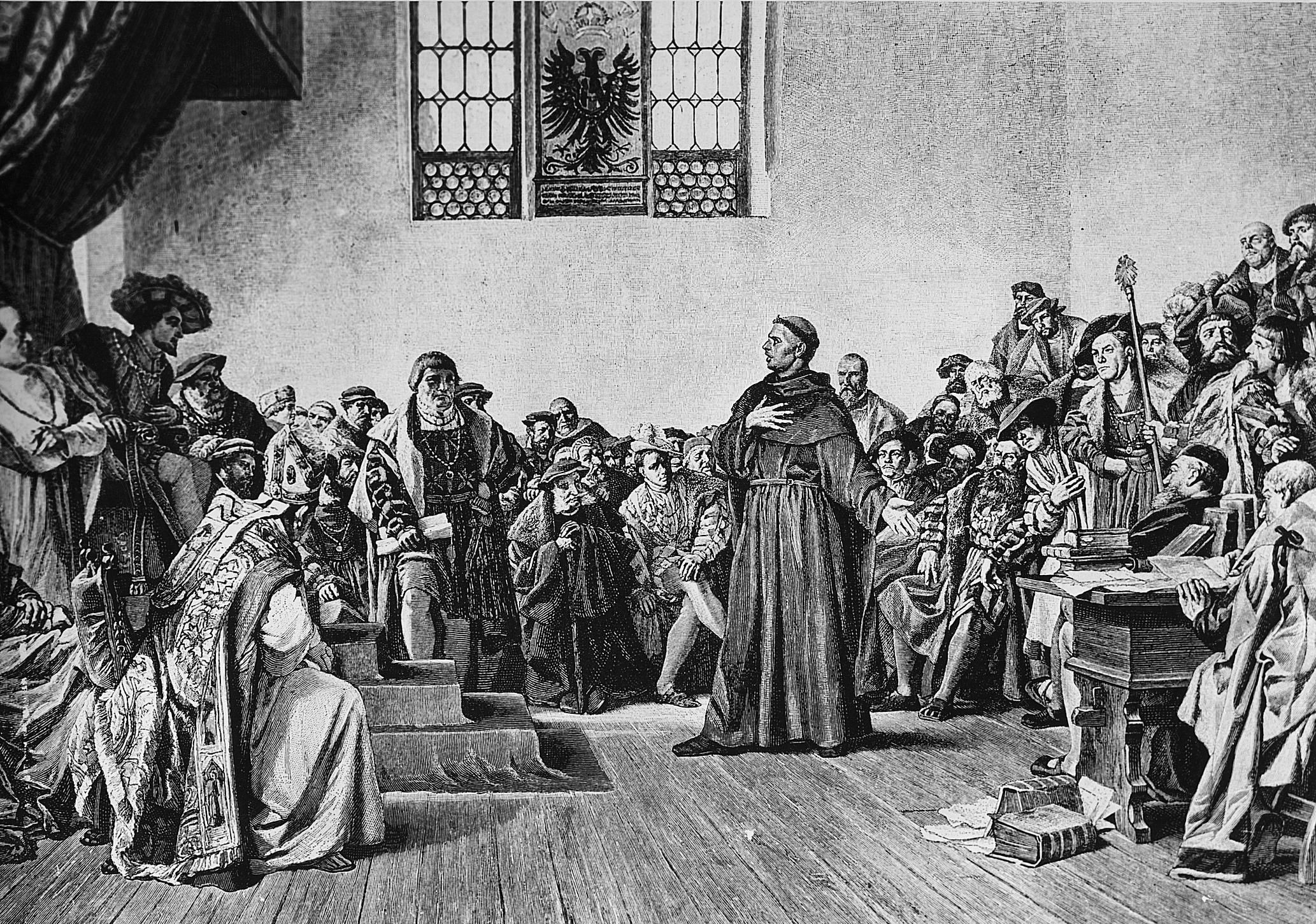

Спустя чуть менее 400 лет после раскола Церкви внутри Католической Церкви произошел новый раскол, не менее серьезный, чем события 1054 г. С начала XVI в. появился так называемый протестантизм, именуемый также «лютеранством», по имени основателя, бывшего католического священника, монаха Августинского ордена, Мартина Лютера. Его известные «95 тезисов», которые он 31 октября 1517 г.прибил к дверям храма города Виттенберга, обличали злоупотребления католического епископата, особенно – практику продажи так называемых индульгенций (документов, согласно которым грехи отпускались католику без епитимии: она заменялась денежным пожертвованием).

Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге

Позже к доктрине лютеранства добавятся:

- отрицание не только папства, но вообще церковной иерархии, имеющей Апостольское преемство; право рукоположения получат даже миряне;

- отвержение Таинств, кроме Крещения, Причастия (по поводу последнего – главного для христиан – впоследствии произойдут расколы, разделения внутри самого протестантизма, постепенно утвердится понимание Евхаристии как «символа» Тайной Вечери, а не соединения со Христом);

- нелогичный, почти абсурдный принцип «только Писание» с отрицанием всего духовного опыта тысячелетней истории Церкви, опорой исключительно на письменные тексты.

Но главным новшеством протестантизма стала опора на личное «мнение» верующего с отвержением всей церковной традиции, то есть возведение в культ крайнего индивидуализма. Именно поэтому сейчас протестантизм не един, но расколот на тысячи (!) деноминаций, каждая из которых имеет собственные особенности вероучения, и все – бесконечно далеки от Апостольской традиции, хотя декларируют возвращение к ней.

Основные ветви христианства

К настоящему времени, таким образом, существует три основных направления христианства:

- православие;

- католицизм;

- протестантизм, включающий около 20000 направлений.

Основные направления христианства. Схема

Основные характеристики православия

Сейчас православных по всему миру не более 300 млн., из трех направлений христианства это – самое малочисленное (католиков насчитывается около 1,3 млрд., протестантов – чуть менее 1 млрд.)

В каких странах исповедуют православие

Согласно социологии, стран, где наличествовали православные общины заметной (более 0,1% населения) численности, на 2010 г. было 75.

Христианство и другие религии на карте мира

Где православие наиболее широко распространено?

Больше всего православных на территории Евразии, немало общин в Северной Америке, Австралии, наименьшее количество верующих имеют Африка, Южная Америка.

Какие страны и народы исповедуют православие

Если же говорить о странах, где к вере принадлежит подавляющее большинство населения, то это:

- Грузия (более 80% верующих от всего населения страны)

- Румыния (больше 87%);

- Украина (76%);

- Греция (около 90%);

- Кипр (89%)

- Сербия (84,6%);

Что касается России, то здесь приверженцев православия насчитывается на сегодняшний день чуть менее 60%, хотя по данным 2010 г. цифра доходила, как на Украине, до 75-76%.

Где находится центр православия

Своего «Рима», «Папы Римского» у православных нет. Все Церкви являются самоуправляемыми, а объединяет их не организация, а, по слову Апостола, «единство духа в союзе мира» (Еф.4:3).

Таким образом, на сегодняшний день нельзя говорить об особом духовном центре православия. Поэтому социологи говорят обычно о центре географическом. Страной, где живет до 40% от общего числа православных мира, к настоящему времени является Россия.

Откуда пришло православие на Русь?

Оно принято с 988 г. великим князем Киевским Владимиром из Византии, политического, духовного центра тогдашнего христианского мира. Литургическая традиция, а также церковно-славянский язык богослужения пришли на Русь из других славянских стран, ведь еще с IX в. именно там свв. Кириллом и Мефодием был сделан перевод на славянский язык Священного Писания, а также богослужебных текстов.

Ян Матейко «Святые Кирилл и Мефодий». 1885 год. Базилика Вознесения Богоматери, Велеград.

Картина выдающегося польского художника Яна Матейко «Святые Кирилл и Мефодий» в 1886 году была преподнесена в дар от имени польского народа базилике в Велеграде по случаю юбилейных мероприятий, посвященных тысячелетию кончины святого Мефодия. Это единственная картина Яна Матейко в чешских собраниях.

Отличие православия от других христианских конфессий

Основное из них в области вероучения – сохранение догматов Семи Вселенских Соборов точно такими, как они сложились к VIII в. по Рождестве Христовом, тогда как католики после раскола утвердили новые догматы, а протестанты вообще не признают Соборы, считая истиной только Писание, учение которого якобы было «испорчено» за последующие века.

В области богослужения Церковь также глубоко традиционна, так, что многие именуют православных «старообрядцами Европы». Богослужение, которое ныне можно увидеть в храмах, сформировалось к V-VI вв., причем в главных своих чертах сохранилось до настоящего времени.

Наконец, по части покаянной дисциплины, а также аскезы, православие также твердо держится древних традиций:

- сохраняются древние традиции соблюдения постов, молитвенных правил;

- бережно хранится, изучается аскетический опыт святых отцов древней Церкви; для православной традиции характерно духовное трезвение, опора на традицию, а не на индивидуальные «переживания» верующего, к которым, как правило, отношение критическое; такой подход – причина того, что Церковь не почитает ряд католических святых, канонизированных после раскола, ввиду того, что их духовный опыт считается «чувственным», граничащим с духовной прелестью, прельщением, самомнением, недопустимым для духовной жизни.

Какие особенности и правила имеет православная вера

Вот как говорит об этом бывший протестант, обратившийся к православию, Моисей Кейб:

«Православная Церковь по-прежнему служит Богу и призывает прихожан жить – с незначительными поправками на время, конечно, – так же, как 2000 лет назад».

Что же представляет собой православие, пронесенное Церковью через века?

Основы православной веры

Они пространно излагаются в богословских трудах, кратко – в «Катехизисах», предназначенных для новоначальных, наконец, совсем кратко, но предельно емко, звучат в Евангелии, посланиях Апостолов. Вот, может быть, кратчайшее изложение веры св. Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя:

«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16).

Во что верят люди, исповедующие православие

Прежде всего – в Бога, как Любящего Отца, спасающего человека на земном пути, а затем по кончине. Такая вера – не «слепое» доверие Писанию, опыту других, она – плод духовного опыта самого человека, когда в сокровенных глубинах его души происходит единственно важная для нынешней и будущей жизни Встреча: с Создателем.

Кроме того, православный христианин верит в возможность спасения как соединения со Христом – как своего, так других верующих. Отсюда – принятые у православных молитвы святым, людям, уже соединившимся с Богом в Его Небесном Царстве, и теперь имеющим возможность молитвенно помочь «Церкви Воинствующей», то есть тем, кто остается на земле, продолжая совершать свой путь среди мирских бурь. Первая из тех, Кому молятся особенно трепетно – Пресвятая Богородица, Матерь Божия. Любимы православными Апостолы, преподобные, праведные – тысячи угодников Христовых.

Наконец, православный твердо верует, что спасение возможно лишь в созданной Самим Христом Церкви, Соборной, Апостольской, той, что соединяет земное и небесное под единым Главой – Христом.

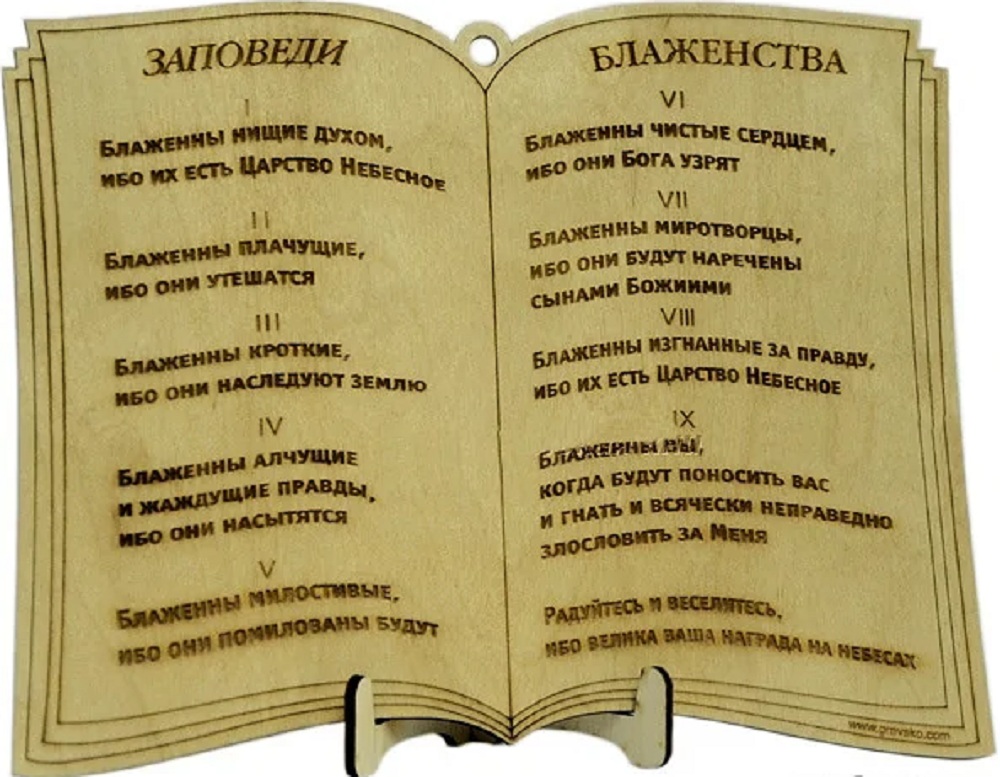

Заповеди

Это своего рода вехи на пути, ведущем к Царству Небесному. Они, данные Богом, по слову одной из молитв, помогают, «разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и oставляти».

Православные признают «Декалог», или 10 заповедей, данные прор. Моисеем на горе Синай иудеям, за столетия до Рождества Христова. Первые из этих заповедей устанавливают поклонение Единому, Единственному Богу, остальные – запрещают творить зло ближнему (убивать, воровать, оскорблять родителей, завидовать).

Есть также заповеди блаженства, данные Христом. Евангельский текст приводит их:

- как данные на основании Заповедей Моисеева, который Христос сводит, по сути к двум; отвечая на вопрос фарисея, Он говорит: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40);

- изложенные Нагорной проповедью Христа, так называемые Заповеди Блаженства.

Евангелисты излагают слова Учителя различным образом, видимо, так, как запомнили, слушая Его проповедь:

- согласно св. Матфею, заповедей насчитывается девять (Мф.5:3-11);

- а св. Лука называет четыре важнейшие, о которых говорил Господь (Лк.6:20-23).

Общий смысл Заповедей Блаженств – не запрет на грех, а призыв к добрым делам, работе над своей душой при Божией помощи. Христианам заповедуется:

- первая, практически главная заповедь, ведущая к блаженству, Царству – «нищета духа», то есть ненадеяние на себя; нищий просит помощи материальной, духовно обездоленный – поддержки свыше; без этой духовной нищеты невозможно восхождение на вершины совершенства: слабые человеческие силы непригодны для этого, нужна помощь Божия, которая придет только к просящему, ибо Господь не станет совершать духовное насилие над тем, кому не нужен;

- покаяние; это смысл заповеди «блаженные плачущие…»; речь идет об оплакивании своих грехов, немощей; оно с необходимостью влечет за собой кротость, безгневие: ведь знающему свои грехи не пристало осуждать ближнего, сердиться на него;

- неустанное «алкание и жаждание правды» Божией, поиск Бога; ответом на него будет Божия благодать, поддерживающая ищущего;

- милость к людям, подобно тому, как Господь бесконечно милует согрешающего;

- чистота сердца, всецело живущего по Богу, смирение (именно так древние славянские тексты переводили слова Христа «блаженны миротворцы»: «смиряющиеся»), стяжание душевного мира;

- последние Заповеди посвящены гонениям, которые воздвигнет мир на верующих; они также дают «блаженство» или счастье, ведь это – преследование за Имя Божие, значит, христианин находится на пути к Его Царству.

Читайте также:

Отсутствие высокомерия — это смирение. Как его приобрести?

Грехи

Так называется всякое отступление от заповедей, лишающее счастья Богообщения, а потому подлежащее уврачеванию – притом как можно скорее, ибо болезнь души требует лечения, подобно телесной.

Православная традиция первых веков не знает деления грехов на «большие» или «малые», выделения особых «смертных» согрешений: ибо отступление от Бога, каким бы оно ни было, всегда смертельно, ведь Господь – источник жизни.

Так, многие современные руководства по подготовке к исповеди разделяют грехи на:

- совершенные против Бога (к их числу относятся, например, кощунство, несоблюдение постов, рассеянная молитва, нехождение на богослужения);

- сделанные против ближнего разного рода обиды, а также осуждение людей;

- наконец, грехи против самого себя, то есть различные страсти, наносящие ущерб душе.

Кроме того, выделяются так называемые «смертные» грехи, среди которых гордыня, уныние, непочтение родителей «до дерзких побоев их», сребролюбие, некоторые другие.

Исповедь

Это древнее таинство, восходящее, возможно, даже к Апостольским временам. Ап. Иаков, первый епископ Иерусалимской Церкви, пишет:

«Признавайтесь друг пред другом в проступках имолитесь друг за друга, чтобы исцелиться: многоможет усиленная молитва праведного»

(Иак. 5:16).

Исповедь, или Покаяние разрешает верующего от грехов через посредство священнослужителя, совершающего Таинство, а также призывает помощь Божию желающему более не совершать проступков, отторгающих его от Христа. Первоначально Исповедь совершалась публично, при всей общине, но позже становится «тайной», то есть происходит наедине с духовником.

При подготовке к Таинству главное – осознание содеянного, желание бороться со своими страстями, немощами, и, конечно, понимание необходимости помощи свыше. Готовясь к Исповеди, многие православные пользуются различными руководствами, из которых наиболее известны:

- «Наставления в помощь кающемуся» свт. Игнатия Брянчанинова; святитель не только перечисляет основные совершаемые практически каждым грехи, но также находит слова, подвигающие грешника на покаяние;

- «Опыт построения Исповеди»; это проповеди современного духовника, почитаемого многими старца, архим. Иоанна (Крестьянкина); испытать свою совесть верующим предлагается по 10 заповедям Моисея, или по Заповедям Блаженства.

Самое главное

Это Евхаристия, или приобщение Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина. Таинство установлено Самим Христом на Тайной Вечере пред Его взятием на Распятие. Сейчас оно происходитво время особого богослужения, литургии. Как правило, она совершается утром.

Посты и поклоны

В православии существуют:

- четыре многодневных поста, когда не благословляется вкушение мясной, молочной пищи, а по определенным дням – даже рыбы; такие посты – Рождественский (перед празднованием Рождества Христова, продолжается 40 дней), Великий пост, или Четыредесятница (перед Пасхой), его продолжительность несколько дольше, так как к Посту присоединяется Страстная Седмица, когда Церковь воспоминает последние дни жизни Господа пред Его Распятием; Апостольский или Петровский – через неделю после праздника Троицы до памяти свв. Петра и Павла; продолжительность поста зависит от времени празднования Пасхи; двухнедельный Успенский, с 14 по 27 августа; он завершается праздником Успения Богородицы;

- однодневные посты; это несколько памятных дней: св. Иоанна Предтечи (Усекновение его главы), Воздвижения Креста Господня; кроме того, постными являются среда, пятница каждой седмицы; воспоминается предательство Иуды (среда), Крестная смерть Христа (пятница);

- Евхаристический пост; это особое воздержание накануне Таинства Причастия, традиционно оно длится с 12 ч. ночи до момента самого Причащения; это полное воздержание от пищи, питья; если христианин болен, ему требуется прием жизненно важных лекарств, Евхаристический пост может быть ослаблен с согласия духовника.

Кроме того, христиане традиционно постятся, несколько дней воздерживаясь от животной пищи, готовясь к Причастию. Длительность такого личного поста определяется с духовником или священником, которому доверяет христианин. Обычно такое воздержание продолжается от нескольких дней до недели.

Читайте также:

Великий пост: молитвы, суть, правила, меню – все ответы в одной статье

Что касается поклонов, совершаемых во время богослужений, они традиционно делятся на земные (верующий становится на колени, касаясь лбом пола), а также поясные –до пояса. Земные поклоны совершаются:

- на службах Великого Поста;

- перед Святыми Дарами;

- дома – по желанию христианина, так как, по слову св. отцов, «келия устава не имать».

Обычно их отменяют по воскресным дням, праздникам (например, земно не принято кланяться в храме или дома от Пасхи до дня св. Троицы, 50 дней), а также в день Причастия.

Символ веры

Православная Церковь придерживается так называемого Никео-Царьградского Символа Веры, утвержденного Первым (325 г.), дополненного Вторым (381 г.) Вселенским Собором. В тексте, который с XIX в. принято петь за богослужением всем собравшимся, 12 «членов», или пунктов:

- первый посвящен Богу Отцу, Создателю мира;

- со второго по седьмой – Иисусу Христу, Второму Лицу Св. Троицы;

- восьмой – Святому Духу;

- с девятого по двенадцатый – исповеданию веры в Церковь, «едино Крещение во оставление грехов», грядущее всеобщее воскресение, Царство «будущаго века».

Догматы православного богословия

Символ – кратчайшее изложение важнейших истин веры. По-другому они называются «догматами». Это греческое слово («δόϒμα») дословно означает учение, мнение, решение.

О Боге

Православие исповедует Его как Троицу – Отца, Сына, Святого Духа, Бога, единого по существу, но различного в Своих Ипостасях. Тайна Троицы невместима умом, не понимаема рационально. Многие святые объясняют ее через уподобление вещам видимого мира, так, чтобы разум человека хотя бы до какой-то степени мог понять то, что ему недоступно. Вот какое объяснение авторства св. Кирилла, одного из создателей славянской азбуки, приводит свт. Димитрий Ростовский в его «Житии»:

«… в солнце, созданном Богом в образе Святой Троицы, находятся три вещи: круг, светлый луч и теплота. Во Святой Троице, солнечный круг есть подобие Бога Отца. Как круг не имеет ни начала ни конца, так и Бог – безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой.

Таким образом солнечный луч, просвещающий всю вселенную, есть подобие Бога Сына, рожденного от Отца и являемого в сем мире, солнечная же теплота, исходящая из того же солнечного круга вместе с лучом, есть подобие Бога Духа Святого, Который вместе с рождаемым Сыном, предвечно исходит от Отца, хотя во времени посылается людям и Сыном.

И как солнце, состоящее из трех предметов: круга, светлого луча и теплоты не разделяется на три солнца, хотя каждый из сих предметов имеет свои особенности, одно есть круг, другое – луч, третье – теплота, однако, не три солнца, а одно, так и Пресвятая Троица, хотя имеет Три Лица: Отца, Сына и Святого Духа, однако, не разделяется Божеством на три бога, но есть Один Бог».

О Христе Спасителе

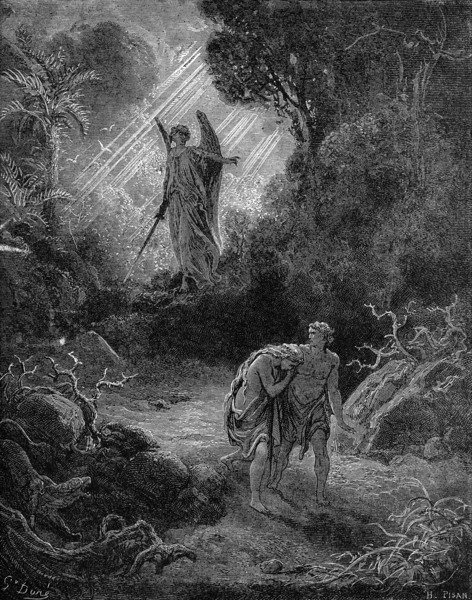

Второе Лицо Троицы, Он, по предвечному Совету Божества, благоволил воплотиться на земле, прожил человеческую жизнь, прошел через смерть, притом – самую позорную тогда, через Распятие на Кресте. Православие с первых веков неуклонно отстаивает: во Христе «нераздельно и неслиянно» соединились Божество и Человечество. Так стало возможным освобождение от повреждения грехом Адама и Евы человеческой природы, спасение людей.

Изгнание Адама и Евы из рая, Гюстав Доре

О Святом Духе

Дух, дыхание жизни, пишется на иконах чаще всего «в виде голубине», то есть как белый голубь. Именно так Он благоволил явиться во время Крещения Христа во Иордане от руки св. Иоанна Предтечи. Он же сошел на Апостолов под видом как бы языков пламени. Дух – дыхание жизни Божией, которое сохраняется Его Церковью от основания ее до наших дней. Он подается верующим через Таинства.

Голубь, фрагмент римской мозаики

Об ангелах

Греческое слово «ἄγγελος» значит «вестник», таким образом, само название этих служителей Божиих говорит об их действиях по отношению к людям, которым они передают волю Господа, а не о природе, или происхождении. Святые отцы полагают, что Ангелы:

- созданы до человека, даже до жизни на земле, ибо, по книге Бытия, «в начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1); под небом имеется ввиду как раз ангельский мир;

- бестелесны, нематериальны, им не требуется земная пища, они бессмертны;

- имеют иерархию, отдельные сведения о которой открыты людям через Писание, Предание; так, известно, что она насчитывает девять чинов, высшие из которых Серафимы, а наиболее близки людям – Архангелы и Ангелы;

Каждый христианин получает при Крещении Ангела Хранителя, ведущего его по жизни, наставляющего на добро, стремящегося отвратить от зла, охранить от бед.

О всеобщем суде

Этот последний суд над миром, который состоится при конце его существования, также именуется Страшным, когда определится участь каждого человека, делавшего во время земной жизни доброе или злое. Православные, впрочем, понимают, что с Воплощением Спасителя история людей, по сути, уже пришла к завершению. Но Господь до сего дня долготерпит как каждому из людей, так всему человечеству, ожидая покаяния, ибо ищет не погибели людей, но спасения, до последнего ожидая обращения к Нему.

О Таинствах

Это особые «тайнодействия», которые непосредственно соединяют человека с Богом. Традиционно таких Таинств насчитывается семь:

- Крещение – вступление нового христианина в Церковь;

- Миропомазание – видимый знак дара Духа, который он получает тотчас по Крещении;

- Исповедь – она разрешает грехи крещенного христианина;

- Причастие – непосредственное, физическое и духовное, приобщение христианина Богу;

- Соборование или Елеосвящение, совершаемое над больными телом и/или душой; семикратное помазание освященным маслом при чтении Евангелия подает верующему особую благодать, помощь на болезни, страсти;

- Брак – небесное благословение супружеского союза;

- Священство – тайнодействие совершается над теми, кого Господь избирает на служение у Его престола.

О Причастии

Таинственное «преложение» хлеба и вина в Тело и Кровь Господа – тайна, не понимаемая умом, но опытно известная каждому священнику, а также всем воцерковленным христианам, приступающим к Причастию. Сходя на Святые Дары, Дух Святой, по молитве иерея, «прелагает», «изменяет» их в Тело и Кровь Христа, хотя они при этом физически остаются также хлебом и вином.

Свт. Иоанн Златоуст писал:

«…хлеб, прежде, нежели освятится, мы называем хлебом; когда же Божественная Благодать освятит его чрез посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется Телом Господним, хотя естество хлеба в нем остается».

Так верующий становится причастным Самому Богу.

О душе после смерти

По православному учению, Бог не творил смерти, она – следствие грехопадения, неестественное, ненормальное для человека разлучение души от тела. При этом душа человека бессмертна, по смерти тела она проходит так называемый «частный суд» о своей земной жизни. Затем ей определяется место до суда последнего, который завершит существование мира. До этого момента участь души не только можно, но нужно пытаться изменить к лучшему, через молитвы Церкви, келейные моления о человеке его близких.

Возможность спасения инославных, еретиков и раскольников

Церковь не совершает молитв о тех, кто не принадлежал ей, пройдя Крещение. Однако, многие опытные духовники учат, что Господь не только приемлет, но ожидает частной молитвы близких усопшего, даже если он придерживался еретических взглядов, уходил в раскол или относится к другой религии.

Многие, имеющие духовный опыт, советуют даже при таком случае не оставлять молитвы, уповая на Божию милость.

За инославного усопшего, еретика, раскольника можно, даже необходимо, подавать милостыню, келейно читать Псалтирь, другие молитвы, к которым расположена душа. И, конечно, уповать на Божию милость, желающую спасения всем.

Об аде и рае

Это места, где по кончине находятся души грешников и тех, кто получил Божию милость. Существуют различные описания этих мест, включая сделанные духоносными подвижниками. Однако, все они примеряются к человеческому разумению, пытаются донести особенности жизни иного мира на языке людей мира материального.

Поэтому опытные духовники предостерегают от того, чтобы доискиваться подробностей «загробной жизни», все равно недоступных человеческому уму. Достаточно знать, что человек может быть по кончине с Богом, или без Него – согласно выбору, сделанному при земной жизни.

Православие отвергает католический догмат о «чистилище», некоем промежуточном состоянии, так как такое воззрение основано на излюбленном западными христианами своего рода «подсчете» количества необходимых для спасения добрых дел, недостаточность которых может лишить человека Рая, но и в ад не отправить. Разумеется, реальное Царство Небесное сложнее подобных «бухгалтерских» подсчетов добродетелей или недостатков.

Испытание души после смерти

Кратко о расколе в РПЦ и старообрядчестве

В православном мире расколы присутствуют во многих Поместных Церквях. Не исключение здесь, к сожалению, также Россия.

Раскол Церкви случился с 1666 г. после богослужебной реформы Патриарха Никона. Преодолеть его не удалось до наших дней, хотя часть старообрядцев, не принявших реформу, с XIX в. начали возвращаться к Церкви с сохранением обрядовой самостоятельности – так называемое «единоверие». Старообрядные (единоверческие) приходы в Московском Патриархате имеются и сейчас. С 1971 г. отменена анафема на противников богослужебной реформы, произнесенная отцами Поместного Собора 1666 г. Однако возвращения большей части старообрядчества к Церкви до наших дней не произошло.

По подсчетам современных социологов, количество старообрядцев вне общения с Церковью сейчас достигает 2 млн. человек.

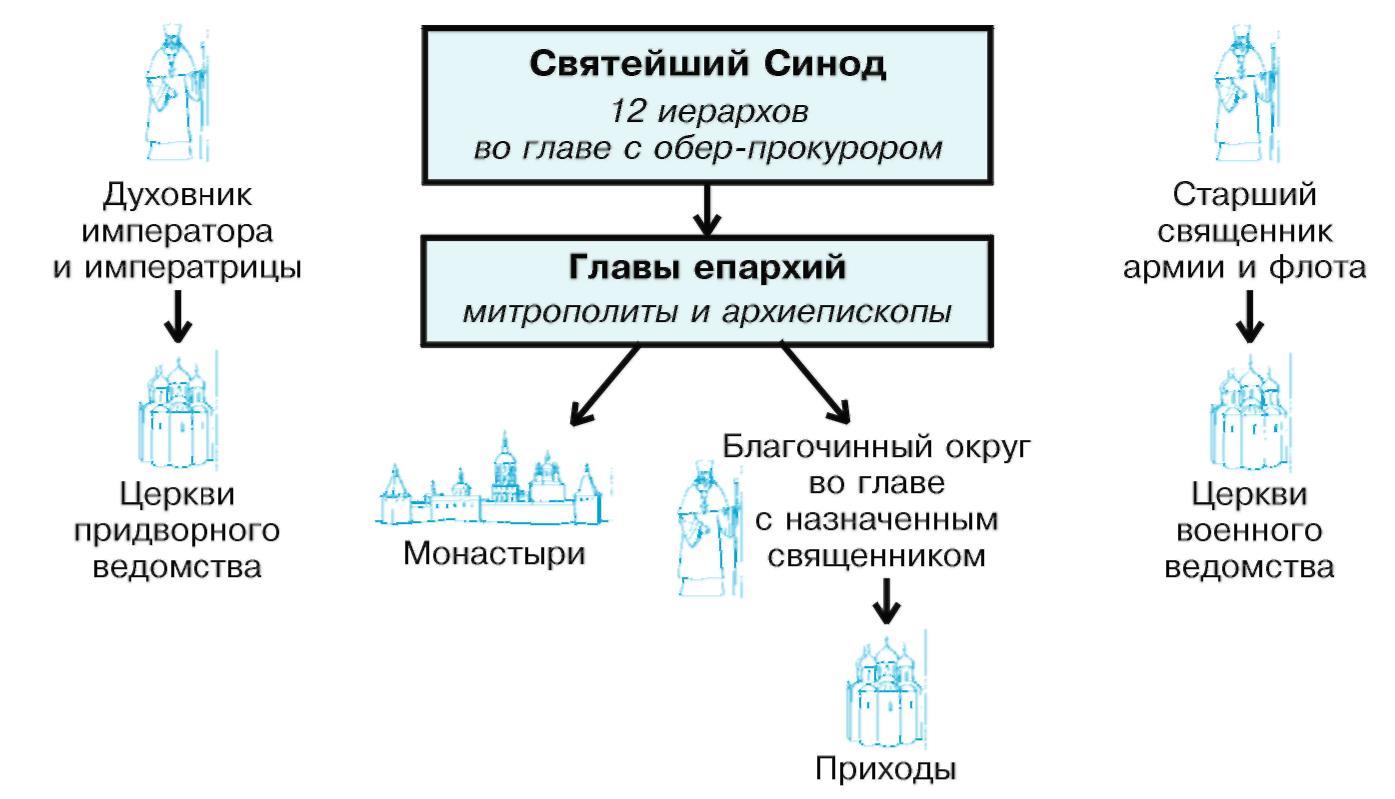

Структура Православной Церкви

Всякая Поместная Православная Церковь имеет собственную территориальную структуру, а также управление, соответствующее исторически сложившимся местным традициям.

Структура Русской Православной Церкви в XIX веке. Схема

Например, Русская Церковь управляется:

- Поместным Собором – это высший орган церковной власти;

- Архиерейским Собором, решающий текущие вопросы между Поместными;

- Синодом, ведающим текущим управлением Церковью; возглавляется Синод Патриархом.

Если Церковь имеет не очень много епархий, она может не иметь Архиерейского Собора, но в ее Синод могут просто входить все правящие епископы. Таковы системы управления, например, Албанской, Грузинской Церквями.

Территориально Православные Патриархии делятся на:

- епархии, управляемые епископами, архиепископами;

- митрополии, в которые могут объединяться несколько епархий.

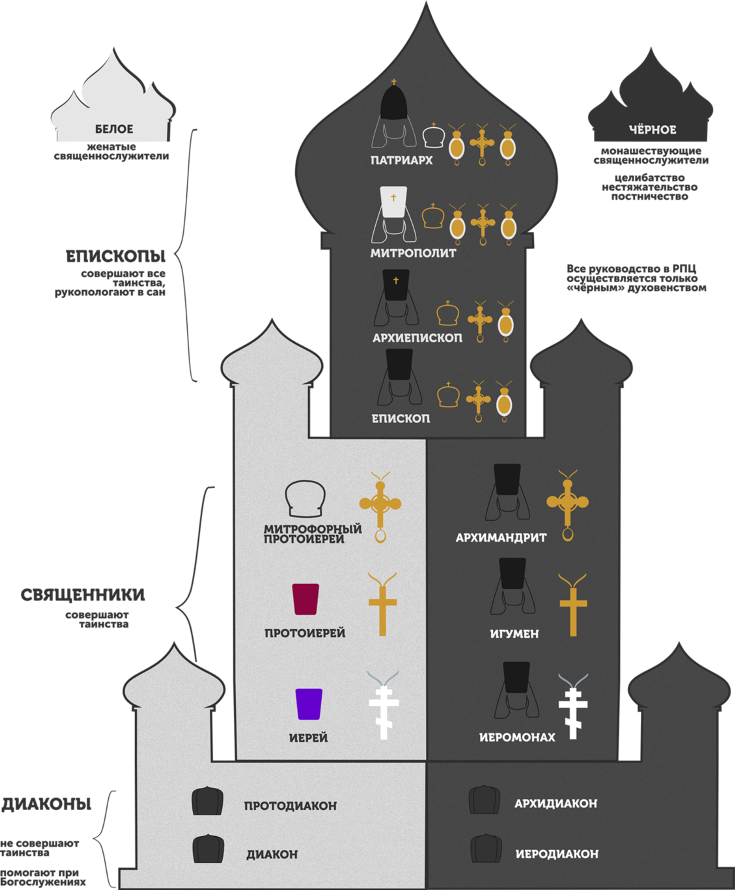

Церковная иерархия в православии

Высший сан со времен еще Апостолов – епископ. Христианин может получить его через возложение рук нескольких других архиереев.

Этот иерарх также может иметь звания:

- викария (помощника другого архиерея);

- архиепископа, за особые заслуги;

- митрополита – главы объединения епархий;

- Патриарха – предстоятеля Церкви, главы епископов

Епископ совершает все церковные таинства, включая рукоположение во священный сан. К числу священнослужителей относятся:

- священник (иерей), протоиерей (обычно заслуженный пастырь, часто – настоятель храма);

- диакон (за заслуги он может получить сан протодиакона).

Низшие ступени иерархии Церкви – пономари, чтецы, иподиаконы (помогают архиерею за богослужением).

Иерархия священнослужителей Русской Православной Церкви. Схема

Кто такой клирик православной Церкви

Так именуют всех церковнослужителей, как имеющих священный сан, так принадлежащих к низшим степеням иерархии.

Священные Книги

Для православных это – боговдохновенные Писания. К их числу относятся как повествования о событиях Священной истории, так богослужебные тексты, созданные духовным опытом множества святых отцов.

Евангелие

Оно всегда лежит на престоле храма, обычно имеет особый оклад, то есть украшение переплета, выполненное из металла, с чеканкой, иногда – с украшениями. Преобладающий цвет оклада напрестольного Евангелия – золотой, цвет Царства Небесного.

Слова жизни, написанные учениками Христа, читаются за каждым богослужением. Для этого четыре Евангелия издревле делятся на смысловые фрагменты – так называемые зачала.

Всякому христианину также рекомендуется иметь Евангелие дома, причем прочитывать хотя бы по одной главе ежедневно, а также читать писания Апостолов, их Послания.

Ветхий Завет

Эти тексты также принадлежат к числу священных, как боговдохновенные. Их читают обычно за вечерними службами.

Богослужебные книги

Всего наиболее употребительных книг более десятка.

- В Служебнике содержится тексты служб литургии, а также Вечерни, Утрени.

- Требник используется при совершении таинств – здесь содержатся их полные последования, а также вообще молитв «на всякую потребу» верующих;

- Часослов содержит молитвословия суточного круга (кроме литургии); с древности это книга малого формата, ведь православные часто носили ее в кармане кафтана или рясы. Многие совершали богослужебное пение, чтение не только в храме, но также дома.

Кроме этих книг, существуют еще особые, содержащие службы Великого Поста, Пасхальных дней (Триоди Постная и Цветная соответственно), богослужения святым (Минеи), песнопения на каждый день (Октоих).

Во всех этих текстах заключено огромное духовное богатство, церковный опыт 2000 лет, так что с древности они использовались даже к аргумент при богословских спорах с еретиками.

Особенности богослужения

К ним можно отнести:

- продолжительность служб, несколько большую, чем у католиков или протестантов;

- сохранение традиции, идущей от первых веков христианства; православные службы, в отличие от католических, протестантских, не подвержены «модернизации»; это касается как содержания богослужения, его песнопений, так языка служб;

- ориентация всей службы на молитвенное Богообщение, а не на назидание для прихожан; отсюда, например, отсутствие скамей, ведь «предстоять» Богу сидя вряд ли возможно.

Пасхальное вечернее богослужение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска. Фото из архива прессс-службы Удмуртской епархии

Что значит православный человек?

В церковном понимании это верующий во Христа:

- принявший православное Крещение;

- регулярно приступающий к Таинствам, живущий церковной, молитвенной жизнью православия;

- работающий над собой ради изменения своей жизни согласно Заповедям.

По мнению социологов, подобные верующие составляют так называемое «ядро» конфессии, но кроме них есть также те, кто называет себя православными, однако не полностью следует вероучению, практике Церкви, может быть, не читает Евангелие, не знает заповеди. Тем не менее, с точки зрения социологии, эти люди не являются неверующими, так что тоже считаются паствой Церкви.

Святые и святыни в православии

Под «святым» понимается человек, стяжавший особую благодать Господню. Обычно святость – итог всех подвигов, являемый по кончине праведника, но есть угодники Божии, чья близость Христу была очевидна уже при жизни. Количество прославленных святых велико, но еще больше – тех, кто известен одному Богу. Именно поэтому Церковь имеет особый день памяти Всех Святых, а в Русской Церкви еще существует празднование святым Земли Российской (второй воскресный день после Дня Св. Троицы).

Просфора

Как святыни православными почитаются:

- освященный хлеб (просфора), церковный елей, святая вода;

- мощи, частицы мощей угодников Божиих;

- связанные с ними реликвии;

- иконы;

- освященные водные источники.

Православные праздники

К их числу относятся:

- 12 великих праздников, именуемых, по числу, также «двунадесятыми»; все они посвящены воспоминанию земной жизни Господа, Богородицы;

- еще пять празднований, также именуемых «великими», но не входящих в число двенадцати; среди них, например, Покров Пресвятой Богородицы; а до реформ Патриарха Никона в Русской Церкви «великими» считались памяти прп. Сергия Радонежского и св. Иоанна Богослова;

- «средние» и «малые» празднования отдельным святым; степень торжественности службы здесь зависит от традиции местности, конкретного храма, даже – желания настоятеля;

- вседневные – это не собственно церковные торжества, однако, их также именуют праздниками, ведь каждый день воспоминается память того или иного святого.

Православные традиции

Это особый уклад, подчиненный религиозной жизни. К его чертам можно отнести:

- обязательные молитвенные правила утром, вечером;

- регулярное посещение храма;

- соблюдение постов, постных дней;

- особые традиции праздников.

Неделя Торжества Православия: история и смысл

Это переходящее празднование совершается первым воскресным днем Великого Поста. Оно посвящено восстановлению почитания священных образов – икон, на VII Вселенском Соборе (787 г.). Празднование с особым чином анафематствования не почитающих иконы установлено с VIII в. По окончании службы до наших дней принято совершать особый молебен – память о событии.

Допустима ли медитация в православии

Некоторые думают, что ее аналогом является молитвенное делание – творение так называемой Иисусовой молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного»). Однако, это не так. Признавая важность непрестанной молитвы, святые отцы еще с первых веков предостерегали от любого рода «видений», «откровений», измененных состояний сознания, которые чаще всего являются знаком не особой благодатности молитвы, а впадения в прелесть (бесовское прельщение). Никакие «медитации» для православного человека, конечно, невозможны.

Современная православная семья

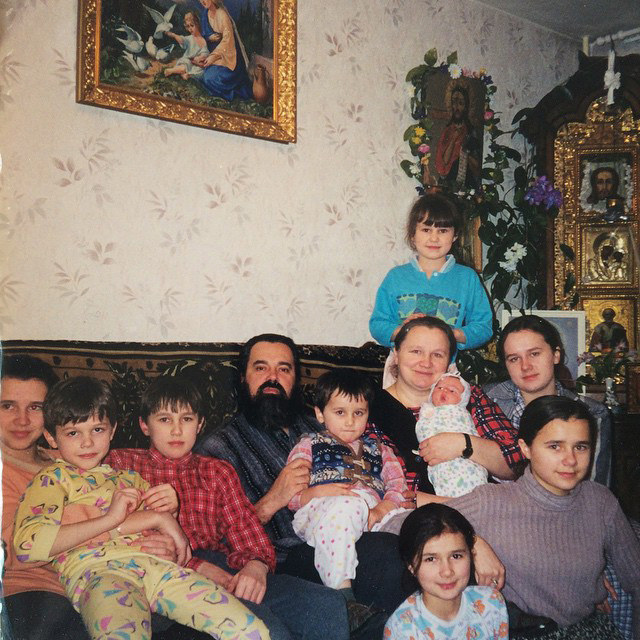

Сейчас абсолютное большинство православных России – христиане первого поколения, которым еще только предстоит освоить (или заново создать?) традиции православной семьи. Тем дороже немногие семьи, сохранившие уклад, традицию на протяжении нескольких поколений.

Семья священника Владимира Соколова

Один из самых ярких примеров – священнический род Соколовых. У священника о. Владимира (служил при храме свв. Адриана и Наталии г. Москвы с 1952 г.) и матушки Наталии (дочь известного профессора-богослова Н.Е.Пестова) родилось пятеро детей, трое из которых стали священниками, причем один – монахом, затем епископом (владыка Сергий возглавил Новосибирскую епархию). Младший сын, прот. Феодор Соколов, с 1990-х поднимал из руин Преображенский храм Московского Тушина. Обоих этих сыновей матери было суждено пережить: безвременно они безвременно ушли из жизни буквально за несколько месяцев. Но Наталья Николаевна не сломалась, не потеряла веру.

О ее удивительной судьбе можно подробно прочитать книгах матушки, главная из которых – «Под кровом Всевышнего». На вопрос, как воспитать верующими детей, она дает такой совет:

«Посоветовать тут можно только одно: надо исправить себя, свою собственную жизнь, а дети все прекрасно видят и воспринимают».

Семья протоиерея Феодора и матушки Галины Соколовых

Как принять православие

Присоединение к Церкви тех, кто ранее принадлежал к нехристианской религии или не имел конфессии, происходит через Таинство Крещения. Сейчас во всех храмах обычно приняты особые «огласительные» беседы до Крещения, которые проводятся при храмах.

Христиане других конфессий (католики, протестанты) обычно переходят в Православие через Таинство Миропомазания.

Читайте также:

Что значит быть православным человеком?

В чем основная суть православия

Это – следование за Иисусом Христом вместе с Церковью, которая сохранила веру, учение Спасителя от времен Апостолов до наших дней. Православных сейчас – меньшинство на планете, разве не так должно быть согласно словам Самого Господа:

«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство…» (Лк. 12:32)?

Наталья Сазонова

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме

Вопрос религии обсуждается и изучается в каждом государстве и обществе. Где-то он стоит особо остро и является достаточно конфликтным и опасным, где-то это скорее светская беседа в свободное время, а где-то повод пофилософствовать. В нашем многонациональном обществе, религия – это один из волнующих вопросов. Не каждый верующий хорошо осведомлен об истории возникновения православия и его истоках, однако все мы на вопрос о православии однозначно ответим, что православие — это христианская вера.

Возникновение и развитие православия

Христианство – самая крупная из форм общественного сознания в мире, проповедующая жизненный путь и учения Иисуса Христа. По историческим данным, христианство возникло в Палестине (входившая в состав Римской Империи), в I веке.

Распространено христианство было еврейским населением, и в дальнейшем приобретало все большего признания среди других народов, так называемых на то время – «язычников». Благодаря просветительской и пропагандистской деятельности, христианство вышло за пределы Римской империи и Европы.

Одна из путей развития христианства – является православие, возникшее в результате разделения церквей в XI веке. Тогда, в 1054 году христианство разделилось на католицизм и Восточную церковь, а восточная церковь была также поделена на несколько церквей. Самая крупная из них – православие.

Распространению православия на Руси, повлияло ее соседство с Византийской империей. С этих земель, начинается история православного вероисповедования. Церковная власть в Византии была разделена в связи с тем, что принадлежала четырем патриархам. Византийская империя со временем распадалась, и патриархи равномерно возглавляли созданные автокефальные православные церкви. В дальнейшем, автономные и автокефальные церкви распространились и на территориях других государств.

Основополагающим событием, становления православия на землях Киевской Руси, стало крещение княгини Ольги – 954 год. Это в дальнейшем привело к крещению Руси – 988 год. Князь Владимир Святославович позвал всех жителей города, и в реке Днепр был произведен обряд крещения, который проводили византийские священники. Это стало началом истории возникновения и развития православия в Киевской Руси.

Активное развитие православия на русских землях наблюдается с X столетия: возводятся церкви, храмы, создаются монастыри.

Принципы и мораль православия

Дословно, «православие» – правильное славление, или же правильное мнение. Философия вероисповедания заключается в вере в единого Бога Отца, Сына и святого духа (Бог-Троица).

Фундамент в вероучениях православия – Библия или “Священное писание” и “Священное предание”.

Связь государства и православия достаточно распределена и понятна: государство не вносит коррективы в учения вероисповедания церкви, а церковь не нацелена на контроль над государством.

Все принципы, история, и законы вряд ли присутствуют в мыслях и знаниях каждого православного человека, но это не мешает вере. Чему же учит православие на обывательском уровне? Господь – носитель высшего ума и мудрости. Учения господни неопровержимо верны:

- Милосердие – старание облегчить печали несчастно своими силами. В милосердии нуждаются обе стороны – подающий и принимающий. Милосердие – помощь нуждающимся, угодное Богу дело. Милосердие держат в тайне и не распространяются. Также, милосердие трактуется как данное взаймы Христу. Наличие у человека милосердия означает что у него доброе сердце и он нравственно богат.

- Стойкость и бодрствование – состоит в духовной и физической силе, постоянном труде и развитии, бодрствовании для добрых дел и служения Богу. Стойкий человек – тот, кто любое дело, доводит до конца, идя рука об руку с верой и надеждой, не падая духом. Исполнение Господних заповедей требует труда и стойкости. Одной человеческой доброты не хватит для распространения добра, тут всегда необходимо бодрствование и стойкость.

- Исповедь – одно из Господних таинств. Исповедь помогает получить поддержку и благодать святого Духа, укрепляет веру, В исповеди важно вспомнить о каждом своем грехе, рассказать и покаяться. Выслушивающий исповедь принимает на себя обязанности прощения грехов. Без исповеди и прощения человек не спасется. Исповедь можно считать вторым крещением. При совершении грехов теряется связь с Господом, данная при крещении, при исповеди эта невидимая связь восстанавливается.

- Церковь – учением, проповедью преподносит в мир благодать Христа. В причастии его крови и плоти соединяет человека с создателем. Церковь не оставит в горе и беде, не отвергнет никого, раскаявшегося простит, провинившегося примет и научит. Когда верующий уходит из жизни, церковь также не оставит его, а будет молиться о спасении его души. С рождения и до самой смерти, на протяжении всей жизни, в любой ситуации, церковь рядом, раскрывает свои объятия. В храме, душа человека находит успокоение и умиротворение.

- Воскресенье – день служения Богу. День воскресенья нужно свято чтить и исполнять дела Божии. Воскресенье – день, когда стоит оставить житейские проблемы и бытовую суету и провести его с молитвой и почтением к Господу. Молитва и посещение храма – основные занятия в этот день. Нужно остерегаться общения с людьми, которые любят сплетничать, сквернословить, ябедничать. Согрешивший в воскресенье отягощает свой грех в 10 раз.

В чем различие между православием и католицизмом?

Близкими между собой, однако в то же время, принципиально отличающимися всегда были православие и католицизм. Первоначально, католицизм – направление христианства.

Среди отличий православия и католицизма, можно выделить следующие:

- Католицизм исповедует, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Православие исповедует, что Святой Дух исходит только от отца.

- Католическая церковь принимает основное положение в религиозном просвещении ведущем к тому что, матери Иисуса – Марии, не коснулся первородный грех. Православная церковь считает, что Дева Мария, как и все, была рождена с первородным грехом.

- Во всех вопросах веры и морали католики признают главенство Папы, чего не принимают православные верующие.

- Приверженцы католической религии делают жесты описывающие крест слева направо, приверженцы православной религии – наоборот.

- В католицизме усопших принято поминать на 3-й, 7-й и 30-й день со дня кончины, в православии — на 3-й, 9-й, 40-й.

- Католики являются ярыми противниками контрацепции, православные принимают некоторые из видов контрацепции, использованные в браке.

- Католические священники придерживаются безбрачия, православным священникам разрешено жениться.

- Таинство брака. Католицизм отвергает разводы, православие же допускает их в некоторых отдельных случаях.

Сосуществование православия к других религий

Говоря об отношении православия к другим религиям, стоит сделать акцент на таких традиционных религиях как иудаизм, ислам и буддизм.

- Иудаизм. Религия исключительно еврейского народа. Невозможно иметь принадлежность к иудаизму без еврейского происхождения. На протяжении длительного времени, отношение христиан к иудеям имеет достаточно враждебный характер. Различие в понимании личности Христа и его истории сильно разделяет эти религии. Неоднократно, такая враждебность приводила к жестокости (холокост, еврейские погромы и прочее). На этой почве, началась новая страница в отношениях религий. Трагическая судьба еврейского народа заставила пересмотреть взаимоотношения с иудаизмом, как на религиозном так и на политическом уровне. Однако общая основа, в том, что Бог един, Бог Творец, участник жизни каждого человека, помогает на сегодняшний день таким религиям как иудаизм и православие жить в согласии.

- Ислам. Православие и ислам также имеет непростую историю взаимоотношений. Пророк Мухаммед был основоположником государства, военачальником, политическим лидером. Поэтому религия очень тесно переплетена с политикой и властью. Православие же – свободный выбор религии, не зависимо от национальности, территориальности и языка на котором говорит человек. Нужно заметить, что в Коране встречаются упоминания о христианах, Иисусе Христе, Деве Марии, эти упоминания уважительны и почтительны. Отсутствуют призывы к негативному отношению или порицанию. На политическом уровне, конфликты религий отсутствуют, но это не исключает противостояний и вражды в мелких социальных группах.

- Буддизм. Многие духовенства отрицают буддизм как религию, поскольку в ней нет понимания Бога. Буддизм и православие имеют схожие черты: наличие храмов, монастырей, молитвы. Стоит заметить, что молитва православного человека – это некий диалог с Богом, который представляется нам живым Существом, от которого мы ждем помощи. Молитва буддиста – это скорее медитация, размышление, погружение в собственные мысли. Это достаточно добрая религия, воспитывающая в людях доброту, спокойствие, волю. За всю историю сосуществования буддизма и православия не наблюдалось конфликтов, и говорить о том, что для этого есть потенциал – нельзя.

Православие сегодня

Сегодня, православие по численности среди христианских направлений занимает 3 место. Православие имеет богатую историю. Нелегким был путь, многое пришлось преодолевать и переживать, однако именно благодаря всему произошедшему православие находится на своем месте в этом мире.

Современная религия православие является не просто религией, которая объединяет миллионы людей по всему миру. Это религия, которая всегда поддерживала просвещение, образование, науку и продвижение.

Ислам (от арабского «покорность», «предание себя Единому Богу») является самой юной из мировых религий. Это монотеистическая религия с деистическим уклоном, последователи которой верят в единого Бога. Ислам и христианство происходят от ветхозаветного иудаизма.

«Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Аллаха» — исламская шахада.

Казанский кремль (Россия) — минареты мусульманской мечети и купола православного храма

Появился ислам в начале VII века на юго-западе Аравийского полуострова. Родоначальником религии считается Мухаммед (570-632). Он объявил себя пророком и образовал общину, которая затем стала основой Арабского халифата. Тех, кто исповедует ислам, называют мусульманами (от арабского «муслим» – «тот, кто покоряется»). Сейчас мусульмане наиболее широко распространены в Северной Африке, Пакистане, Индии, Бангладеш и Индонезии. В России к основным исламским народам относятся башкиры и татары.

Согласно догматам ислама, Аллах через ангела передал Мухаммеду священное писание – Коран, состоящий из 114 глав (сур). Также ресурсом вероучения признается Сунна – рассказы о жизни Мухаммеда и его изречения в виде хадисов (сказаний).

Ислам состоит из двух основных направлений. Первое – сунниты, составляют основную часть, придерживаются свода хадисов, религиозной практики и правил поведения мусульманина. Второе – шииты, считают, что власть в общине должна быть только у потомков Мухаммеда.

Клирик храма Троицы Живоначальной

Задать вопрос

Студент Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (4-й курс, Богословский факультет), воспитатель православного детского дома г. Москвы

Содержание

- Ислам — основное содержание

- Общее происхождение христианства и ислама

- Богословие православия и ислама: что общего?

- Ислам и христианство: богословская разница

- Различия в понимании Бога

- Различия в понимании человека

- Различия в восприятии греха и загробной жизни

- История взаимоотношений и современное состояние

- Христианство — что это такое? Виды христианства и их краткое описание

- Что такое христианство? Определение этого понятия

- Этапы развития христианства

- Готовые работы на аналогичную тему

- Главные постулаты христианства

- Иисус Христос. История жизни, гибели и воскрешения

- Виды христианства и их краткое описание

- Православие

- Католицизм

- Протестантизм

- Заключение

- Религия христианство, её основы и суть

- Православие — это направление в христианстве. Религия

- Православие и христианство

- История христианства и православия

- Суть и основы православия

- Православие и католицизм (основные различия)

- Отношение православия к другим религиям

- Православие и современность

Ислам — основное содержание

Ислам для мусульман – это образ жизни, опора семейных и правовых отношений, собрание традиций и обычаев. Основными постулатами является вера в:

- Аллаха (таухид)

- ангелов Аллаха (маляикат)

- Писания Аллаха (китаб)

- Пророков и Посланников Аллаха (анбийа)

- предопределение Аллаха (къадр)

- загробную жизнь (ахъират)

Также являются обязательными для исполнения пять «столпов ислама»:

- чтение шахады («нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Аллаха»);

- пять обязательных молитв в день («намаз») на арабском языке с соблюдением определенного обряда;

- пост в течение месяца рамадан, мусульмане обязаны воздерживаться от любой пищи и питья от восхода до заката;

- паломничество («хадж») в Мекку (священный город мусульман в Саудовской Аравии) хотя бы раз в жизни;

- пожертвования нуждающимся и на нужды общины («закят»).

Общее происхождение христианства и ислама

Христианство и ислам являются авраамическими религиями. Они имеют общего родоначальника Авраама, персонажа Библии. Он стал первым человеком, которого избрал Бог для заключения завета (союза) с людьми. Христиане и мусульмане признают священный характер ветхозаветных текстов — Пятикнижия Моисеева. Ислам и христианство это две «религии откровения» — ядро их наставлений базируется на Божественном Откровении. Откровение понимается как «самораскрытии Божества и возвещении Им Своей воли человеку» и отображено в Священном Писании.

Также свидетельством общего происхождения обеих религий является наличие общих «персонажей». Так, пророк Моисей в исламе почитается как пророк Муса, Иисус Христом признаётся как пророк Иса, а Дева Мария — Марьям.

Богословие православия и ислама: что общего?

В Православии и исламе есть немало общих черт. Одной из основных точек соприкосновения является вера в единого Бога и отрицание многобожия (язычества). Также в Православии и исламе утверждается, что видимый мир создан Богом, равно как и невидимый ангельский мир. В богословии обеих религий рассказывается о грехопадении прародителей человечества (Адама и Евы).

Также общим является постулат о том, что Бог дает Свое Откровение человеку, требует исповедания веры и заповедует молитву. В религиях признаются священные книги: в Православии – Библия, которая является источником любви и благодати, а в исламе – Коран, который представляет букву закона. Однако все перечисленные сходства носят лишь внешний характер. Они основаны на поведении в быту, нравственности (скромность, кротость, молитва), социальной деятельности, отношении к ближним и призыве творить добрые дела.

Ислам и христианство: богословская разница

Различия в понимании Бога

В поисках богословских различий между Православием и исламом мы решили обратиться к трудам О. Давыденкова “Догматическое Богословие” и А. Журавского “Ислам”.

Вместе с тем христианство и ислам имеют фундаментальные различия. Одним из основных является восприятие Бога. В Православии «Бог есть Любовь», которая воплотилась ради спасения человеческой души. В исламе Аллах есть Судья, который наказывает за нарушение богословского закона и предопределяет судьбу человека. Христианский Бог Сам сотворил человека, и Он по своей воле может перестать творить. В исламе Аллаху в сотворении человека помогают ангелы. Также в исламе утверждается постоянная божественная творческая активность, потому что «Аллах творит непрестанно» (А. Журавский, “Ислам”, Глава 6: “Вероучение. Бог и человек”).

Православная религия считает, что Бог обладает святостью и смирением, Он желает спасения всем людям. Господь не имеет таких характеристик, как хитрость, лукавство, гордость. В исламе Бог у мусульман не свят, потому что является источником добра и зла. Он не желает встречи с теми людьми, которые этого не хотят, и может быть грозным (А. Журавский, “Ислам”, Глава 6: “Вероучение. Бог”), хитрить, лукавить: