Всего найдено: 15

Здравствуйте! Скажите, в каком падеже будет Ф. И. О. работника в предложениях: «1. Включить в состав комиссии Иванова Ивана Ивановича. 2. Петрова Петра Петровича исключить из срстат комиссии. » Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Собственные имена стоят в винительном падеже.

Подскажите, пожалуйста, есть ли правило, согласно которому при известном имени и неизвестном отчестве мы указываем Ф. И. О. без инверсии (Имя Фамилия), а при известных имени и отчестве — с инверсией (Фамилия Имя Отчество). Или это всего лишь сложившаяся практика, хорошая рекомендация? Юлия Лункина

Ответ справочной службы русского языка

Такого правила нет.

При адресовании должностному или физическому лицу инициалы указывают перед фамилией: И. И. Иванову, А. А. Петрову. При составлении библиографии или алфавитных списков лиц инициалы пишутся после фамилии, поскольку поиск рубрики указателя ведется по буквам фамилии: Иванов И. И.

Здравствуйте, уважаемая Грамота! Подскажите, пожалуйста, какой вариант является правильным: 1) «Список работников Администрации, допущенных к работе с секретными документами» или 2) «Перечень работников Администрации, допущенных к работе с секретными документами»? (в списке (или перечне) будут указаны Ф. И. О. работников и наименование должностей). Заранее большое спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Оба слова можно использовать: и список, и перечень. Не очень удачно сочетание однокоренных слов в одном предложении: работников… к работе. Может быть, работников заменить на сотрудников?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В случае, если в утвержденной форме документа имеется обозначение ФИО, как правильно писать расположение фамилии, перед инициалами или после? Существует предположение о том, что если написано ФИО, то и надо писать Фамилия Имя Отчество, а не наоборот!

Ответ справочной службы русского языка

Правил русского языка, регулирующих порядок расположения фамилии, имени и отчества в графе, называющейся «Ф. И. О», не существует. А вот сокращенное написание сочетания фамилия, имя, отчество кодифицировано. Нормативны варианты: Ф. И. О. и ф. и. о. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012.

Как правильно оформляется аббревиатура: ФИО или Ф.И.О.?

Ответ справочной службы русского языка

Нормативные сокращения: Ф. И. О. и ф. и. о. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012.

Здравствуйте.

Как посоветуете писать сокращение от слов «место печати» в юридических документах: М.П., М. П. или МП? Я склоняюсь в последнему варианту – по аналогии с ФИО.

Ответ справочной службы русского языка

Нормативные сокращения: м. п.; Ф. И. О. и ф. и. о. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012.

Помогите поставить в дательный падеж Ф. И. О. граждан Канады:

Кори Альфрэд Халворсон

Аллан Фредерик Содерберг

Ответ справочной службы русского языка

В дательном падеже: Кори Альфрэду Халворсону; Аллану Фредерику Содербергу.

как писать ФИО-с точками или без?

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительно: Ф. И. О. (с точками и с пробелами).

В свидетельстве отличнику учебы как лучше и правильнее написать:

Свидетельство выдано (кому?) Ф. И. О. в Д.падеже

(какой?) группы или группа?

(какого?) факультета или факультет?

Ответ справочной службы русского языка

Корректно: свидетельство выдано такому-то, группа такая-то, факультет такой-то.

Подскажите пожалуйста, как правильно сокращать: Ф.И.О. или ФИО?

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительно: Ф. И. О. (и с пробелами).

Очень нужна помощь!

Сохранились сведения о дате проезда, Ф.И.О (Ф.И.О.)пассажира, цене…

Заранее спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _Ф. И. О._ и _ф. и. о._

Как корректно ?

1 ФИО

2 Ф И О

3 Ф.И.О.

4 Ф. И. О.

Ответ справочной службы русского языка

Допустимо: _Ф. И. О._ и _ф. и. о._

Правильно сокращать ФИО или Ф.И.О.?

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительно: _Ф. И. О._

Нужна ли запятая при перечислении регалий директора в конце делового письма.По нормам русского языка идет перечисление, то ,наверно, нужны. Особенно интересует наличие запятой после слов » директор институт» например:

Директор института(,)

академик РАМН(,)

доктор мед.наук(,)

профессор Ф.И.О.

Ответ справочной службы русского языка

Корректно: _директор института академик РАМН, доктор медицинский наук, профессор Ф. И. О._

Добрый день! Как определить род и число аббревиатуры Ф. И. О. Увидела у Вас на страницах употребление в среднем роде, корректно ли это? Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Правильное употребление: _ваши Ф. И. О._ (во множественном числе).

В каком порядке правильно называть имя человека: сначала фамилию, а потом имя и отчество или наоборот?

Артём Луговой

15.4k32 золотых знака92 серебряных знака155 бронзовых знаков

задан 16 дек 2011 в 18:15

В правильной русской речи, когда говорится о живом человеке, следует указывать сначала имя и отчество (или сокращенные инициалы), а затем фамилию. О мертвом — наоборот.

Это действительно для большинств языком. Исключение составляет японский язык, где всегда первой называется фамилия человека.

ответ дан 16 дек 2011 в 18:22

LereLere

2033 золотых знака5 серебряных знаков10 бронзовых знаков

2

Имя, Отчество, Фамилия.

Обратный порядок применяется при создании списков и в документах.

ответ дан 27 ноя 2012 в 14:01

behemothusbehemothus

77.1k22 золотых знака70 серебряных знаков158 бронзовых знаков

6

В официальных документах (по крайней мере списках) как раз всегда называют сначала фамилию.

ответ дан 27 ноя 2012 в 13:50

yupazyupaz

2,5735 золотых знаков22 серебряных знака21 бронзовый знак

Как правильно: ФИО или Ф.И.О.?

Каждому из нас, бесспорно, приходилось заполнять официальные бумаги, где была бы представлена графа, требующая написания фамилии, имени и отчества лица, составляющего тот или иной документ.

Указание на это обычно даётся в форме аббревиатуры, повторяющей начальные буквы трёх слов: фамилия, имя, отчество. Аббревиатура, как известно, экономит и место в документе, и время при печати или письме.

В одних документах мы сталкиваемся с написанием Ф.И.О. (после каждой заглавной буквы ставится точка); в других — с ФИО (три заглавные буквы без всяких точек). Какой из этих двух вариантов написания соответствует нормам современной русской орфографии?

Второй, а именно написание без точек после заглавных начальных букв сокращённых слов: ФИО. Написание Ф.И.О. следует рассматривать как отклонение от правила, то есть как орфографическую ошибку, не менее серьёзную, чем написание, например, самой фамилии со строчной буквы.

Итак, правильно: ФИО.

Письмовник

Как писать инициалы имени и отчества?

Имена и названия

Нужен ли пробел между инициалами имени и отчества? Как верно: А.С. Пушкин или А. С. Пушкин?

Пробел нужно ставить – и между инициалами, и перед фамилией.

Проблема в том, что, насколько нам известно, нет ни одного ГОСТа или справочника, в котором содержалось бы однозначное указание – либо на то, что между инициалами должен быть пробел, либо на то, что между инициалами пробел недопустим. Можно ориентироваться на приведенные в ГОСТах и справочниках примеры, но в одних случаях пробелы там стоят, в других – не стоят.

Поэтому приходится руководствоваться логикой и здравым смыслом. Что такое пробел? Это признак нового слова. Мы же пишем Александр Сергеевич Пушкин с пробелами. Почему сокращения этих слов мы должны писать без пробелов? Другое дело, что при наборе текста на компьютерной клавиатуре лучше ставить не обычный пробел, а неразрывный (можно запомнить комбинацию клавиш: Ctrl+Shift+пробел), чтобы избежать ситуации, при которой инициалы останутся на одной строке, а фамилия будет перенесена на другую.

Где расположить инициалы – перед фамилией или после?

При адресовании должностному или физическому лицу инициалы указывают перед фамилией: И. И. Иванову, А. А. Петрову. При составлении библиографии или алфавитных списков лиц инициалы пишутся после фамилии, поскольку поиск рубрики указателя ведется по буквам фамилии: Иванов И. И.

Как правильно писать инициалы

Рассмотрим правила написания инициалов и рекомендации ГОСТ 7.0.97-2016.

Многие, наверное, замечали, что в книгах встречаются различные варианты написания инициалов с фамилией. Можно встретить Л.Н.Толстой (пробела нет ни между инициалами, ни между фамилией), Л.Н. Толстой (пробел стоит только после инициалов перед фамилией), Л. Н. Толстой (пробел есть между инициалами и перед фамилией). Встречается даже такое: Толстой ЛН (без точек после инициалов). Так какой же из этих вариантов правильный и почему встречаются разные примеры написания в авторитетных изданиях?

Нужны ли пробелы между инициалами?

По правилам русского языка между всеми словами ставятся пробелы. Инициалы являются сокращенными словами, после которых ставится точка, а после точки — пробел. В этой связи логично писать Л. Н. Толстой или Толстой Л. Н. Однако нередко в ГОСТах, справочниках, журналах можно увидеть и другие варианты написания.

Дело все в том, что в русском языке нет ни одного правила, которое бы регулировало написание инициалов и однозначно указывало на то, должен ли между инициалами стоять пробел или же его постановка недопустима. А так как жесткого требования нет, поэтому даже в ГОСТах и законах встречаются примеры разного написания, когда в одних случаях пробелы есть, а в других — нет.

Это относится и к работе редакторов-корректоров: некоторые ставят пробел между инициалами, а другие — нет, и это не значит, что кто-то из них не прав. Правы и те, и другие ввиду отсутствия строгого правила, регламентирующего написание инициалов.

Рассмотрим, что говорится на эту тему в популярных и авторитетных источниках.

Так, справочно-информационный портал Грамота.ру, посвящённый русскому языку, содержит информацию, что пробелы необходимо ставить как между инициалами, так и перед фамилией, например: Л. Н. Толстой. Там же подчеркивается, что при этом нет ни одного ГОСТа или справочника, в котором содержалось бы однозначное указание на то, как правильно писать инициалы. Поэтому в данном вопросе Грамота.ру рекомендует опираться на здравый смысл: пробелы нужны для того, чтобы разграничивать слова (Лев Николаевич Толстой мы ведь пишем с пробелами), поэтому сокращенные слова правильно писать также с пробелами.

В популярной интернет-энциклопедии Википедия тоже принято писать инициалы с пробелами: «При наборе инициалов имени и отчества следует использовать пробел. Неправильно: А.С.Пушкин, правильно А. С. Пушкин».

При написании инициалов нужно учитывать, что отрывать их от фамилии нельзя, то есть инициалы и фамилия всегда должны быть на одной строке. Поэтому при наборе текста на клавиатуре компьютера предпочтительнее ставить неразрывный пробел ( Ctrl + Shift + пробел ) вместо обычного, чтобы не возникло ситуации, когда инициалы остаются на одной строке, а фамилия переносится на другую. К слову сказать, именно этим и отличается профессиональный набор текста от дилетантского. Грамотный наборщик сделает так, чтобы инициалы не отрывались от фамилии и не переносились на другую строку, даже если между ними стоит пробел.

Наряду с теми, кто придерживается классических правил русского языка, существуют и сторонники слитного написания инициалов. Так, в учебниках по делопроизводству приведены правила написания инициалов без пробелов. При этом последователи классических правил отмечают, что эти учебники написаны не лингвистами, поэтому опираться на них нельзя.

Также при создании государственных баз данных существует устоявшаяся традиция указывать Ф. И. О. в качестве уникального идентификатора по типу «Толстой Л.Н.» (без пробелов между инициалами), которую требуется поддерживать для единообразия этих баз.

Напомним, что строгих правил написания инициалов нет, поэтому правы и те, кто ставит пробелы, и те, кто пишет инициалы слитно.

Правильно писать инициалы перед фамилией или после?

Правила расположения инициалов и фамилии в документах регламентированы Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», введенным 01.07.2018 г.

Согласно этому ГОСТу 7.0.97-2016:

При адресовании документа руководителю организации или его заместителю указываются в дательном падеже наименование должности руководителя (заместителя), включающее наименование организации, фамилия и инициалы должностного лица.

Например:

Руководителю Федерального архивного агентства

Егорову И. А.

При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия, инициалы, почтовый адрес.

Например:

Иванову Н. О.

Ленина ул., д. 10, кв. 2,

г. Дмитров, Московская обл., 623400

При употреблении в тексте документа фамилий лиц инициалы указываются после фамилии.

Например:

Петров А. С.

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, его подписи, инициалов, фамилии и даты.

Например:

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального архивного агентства

(подпись)

Л. С. Петров

(дата)

Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, которым согласован документ (включая наименование организации), его собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования.

Например:

СОГЛАСОВАНО

Директор ЮгСтрой

(подпись)

Л. С. Петров

(дата)

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом (распоряжением), инициалов и фамилии.

Например:

И. о. генерального директора (подпись) Н. М. Орехов

При составлении библиографических или алфавитных списков правило такое: сначала пишется фамилия, а после нее — инициалы. Это связано с тем, что поиск указателя осуществляется по буквам фамилии, которая выступает в данном случае основным идентификатором.

В книжных же изданиях встречаются различные варианты написания Ф. И. О. авторов и составителей, так как здесь строгого правила нет. Но чаще всего можно встретить вариант, когда сначала пишутся инициалы, а потом фамилия (Л. Н. Толстой). Вариант с фамилией на первом месте и инициалами на втором встречается реже (Толстой Л. Н.). При этом в одной книге иногда можно обнаружить оба варианта написания инициалов и фамилии автора.

В обычных неофициальных текстах правила расположения инициалов ничем не регламентированы. Можно написать: В этом доме жил Иван Сергеевич Тургенев или В этом доме жил Тургенев Иван Сергеевич. Суть предложения от месторасположения инициалов не меняется, и на слух восприятие не становится хуже.

Поиск ответа

Всего найдено: 46

Как правильно в научных трудах указывать: К.Д.Ушинский или Ушинский К.Д.

Ответ справочной службы русского языка

В алфавитном списке, организованном по первым буквам фамилий, фамилию следует поставить на первое место. В библиографической записи инициалы автора книги ставятся после фамили и, а инициалы редакторов и соавторов — перед фамилией. Образец записи см. в рубрике «Письмовник».

Возможно ли «чемпионат области»

Можно ли писать имя и отчество после фамили и

Нужно ли заключать в кавычки слова «золотая», «серебряная» при названии спортивных наград

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! Подскажите, в каких случаях инициалы ставятся перед, а в каких — после фамили и, т.е. «А.А.Иванов или Иванов А.А.»

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

В большинстве случаев инициалы предшествуют фамилии: А. А. Иванов . Фамилия предшествует инициалам в том случае, когда составляется алфавитный пофамильный список. Написание инициалов после фамили и также принято в официально-деловой речи при адресовании официальных лиц или организаций к физическим лицам (например: Иванову А. А. ).

Подскажите, пожалуйста!

как правильно ставить инициалы — перед или после фамили и в конце делового письма. К примеру —

.

С надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Заместитель Директора Иванов И.И. или И.И. Иванов.

и Соответственно в обращении

Заместителю директора

Иванову И.И. или И.И. Иванову??

спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

При адресовании должностному или физическому лицу инициалы указывают перед фамилией: И. И. Иванову, А. А. Петрову .

В подписи инициалы также целесообразно поставить перед фамилией. Инициалы разделяются пробелами.

инициалы пишутся впереди фамилии или после

Ответ справочной службы русского языка

Как правило, инициалы пишут после фамили и в алфавитном (пофамильном) списке, в других случаях – перед фамилией.

В дополнение к ответу на вопрос № 233192: специально для чиновников установлено, что при адресовании документа гражданину инициалы указывают после фамили и получателя, при адресовании должностному лицу — инициалы ставятся перед фамилией (Типовая инструкция по делопроизводсту, утверждённая приказом Минкультуры России).

Ответ справочной службы русского языка

Здраствуйте! У меня к Вам вопрос, касающийся правильного обращения по имени в современном русском языке. Точнее, меня интересует правильная форма краткого (т.н. современного) обращения (а также представления) в русском языке, когда употребляется имя и фамилия. Собственно, вопросом является последовательность употребления личного имени и фамилии, т.е. Александр Иванов или Иванов Александр. Если же существуют 2 возможные формы, то при каких условиях рекомендуется употреблять первую, а когда вторую. Также объясните, пожалуйста, порядок слов при представлении и обращении полным именем (с отчеством). Правильна ли существующая формула ФИО или же рекомендуется употреблять формулу ИОФ?. Спасибо Вам заранее за ответ. С уважением, Александр Картель.

Ответ справочной службы русского языка

Имя и отчество пишутся после фамили и в официальных документах, списках, анкетах. При переписке, адресовании и в неофициальных текстах имя и отчество пишутся перед фамилией. Также см. ответ № 233206 .

Ещё раз задаю тот же вопрос, может теперь мне повезёт =) Как (в каком порядке) по правилам русского языка в деловых документах должны писаться Фамилия, Имя и Отчество. Фамилия в начале или в конце? И на чём это основано? На утверждённых правилах русского языка или на традиции? Заранее спасибо! С уважением, Кира P.S. С днём рождения.

Ответ справочной службы русского языка

В официальных документах и списках (например, библиографических) имя и отчество (так же как и инициалы) пишутся после фамили и. В остальных случаях (например, при указании адресата письма) имя и отчество пишутся перед фамилией. Определенных правил русского языка по этому поводу нет.

Нужно ли писать предлог «от» в «шапке» заявления и где ставить инициалы — до или после фамили й руководителя и сотрудника? И где можно найти полные правила написания заявления? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

См. в http://spravka.gramota.ru/blang.html?id=138 [«Письмовнике»].

Добрый день! 1. Имеет ли значение позиция инициалов в публицистических текстах? А.С.Пушкин или Пушкин А.С.? 2. Допустимо ли использование сокращений в публицистических текстах — т.к., и т.д., в частности, в прямой речи.

Ответ справочной службы русского языка

1. Инициалы после фамили и ставятся обычно только в «канцелярских» текстах или в библиографическом списке (когда нужно упорядочить перечень по первым буквам фамилий). 2. Допустимо, если в этом есть практическая необходимость.

При официальном обращении к должностному лицу его инициалы пишутся до или после фамили и (О.В. Иванову или Иванову О.В.)

Ответ справочной службы русского языка

Инициалы пишутся до фамилии: _О. В. Иванову_.

Скажите, пожалуйста, нужно ли ставить ещё одну точку в конце предложения после фамили и с инициалами: Это поместье Толстого Л.Н.. — . Либо просто: . Толстого Л.Н. — .

Ответ справочной службы русского языка

Вторая точка не ставится: _. поместье Толстого Л. Н._, но лучше: _поместье Л. Н. Толстого_.

Вопрос I. Общий список: 1. Аникина Елена Александровна Cтудентка УлГТУ, экономико-математический ф-т, 4 курс 2. Анисимов Михаил Александрович Советник аппарата Главного федерального инспектора по Ульяновской области(.) . Это список членов организации. Разъясните, пожалуйста, нужно ли после ФИО ставить точку? Нужно ли после описания рода деятельности члена ставить точку? Можно ли описания рода деятельности члена организации начинать с маленькой буквы? Большое спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Лучше после фамили и, имени и отчества поставить запятую и после нее писать слово с маленькой буквы. В конце пункта ставится точка:

_1. Аникина Елена Александровна,

студентка УлГТУ, экономико-математический ф-т, 4 курс._ и т. д.

К вопросу № 206414. Уважаемая Служба русского языка! Вы показали, как оформляется ссылка в конце статьи или внизу страницы. Вопрос был другой: в самом тексте работы при оформлении ссылок (или они вообще не так называются?) в монографиях и статьях встечаются 2 варианта (Успенский 2002, 88–89) или (Успенский, 2002, 88–89), т.е. с запятой после фамили и или без нее. Хотелось бы знать, есть ли какое-то правило на этот счет. Конечно, иногда в статьях ссылки просто нумеруются и им соответствует пронумерованный список литературы, с этим вариантом вопросов не возникает, но он мне не подходит.

Ответ справочной службы русского языка

В справочнике А. Э. Мильчина приводится пример с запятой, но правило как таковое не сформулировано.

Подскажите, пожалуйста, при оформлении в тексте статьи ссылки в виде [Успенский 2002, 88–89]нужна ли запятая после фамили и автора? Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Как правило, ставится точка. Пример оформления ссылки: _Успенский Л. В. Слово о словах. М., 2002. С. 88–-89._

источники:

http://rutext.pro/help/inicialy

http://www.gramota.tv/spravka/buro/search-answer?s=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8&start=30

Аббревиатуру Ф. И. О. знает и понимает каждый человек. В жизни любой из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно было заполнить анкеты или документы в различных инстанциях и учреждениях и внести либо сообщить свои личные данные, среди которых Ф. И. О.

ФИО — что такое?

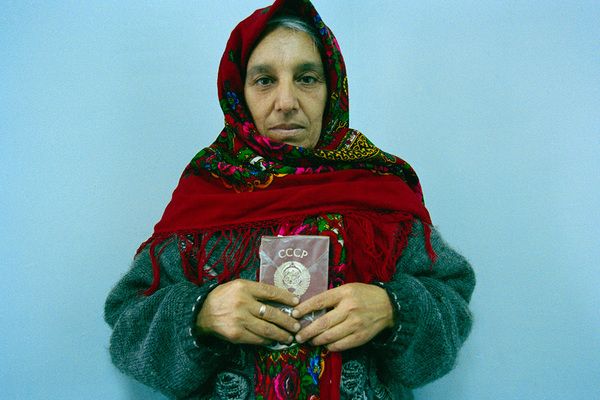

ФИО является всем известной аббревиатурой и расшифровывается как «фамилия, имя и отчество». Они имеются у каждого человека, родившегося на территории Российской Федерации. Фиксируют их в официальных документах: свидетельстве о рождении и паспорте. Их можно также найти в водительском удостоверении, свидетельстве о браке, свидетельстве о собственности, военном билете, медицинском свидетельстве и прочих документах.

Как узнать ФИО заинтересовавшего человека, объяснять не нужно: эти данные доступны по месту работы или учебы человека.

Но иногда возникают трудности при указании в документах своих ФИО: что такое отчество, понимают не во всех странах. Например: в Америке, Канаде, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии, Швеции и многих других это понятие не используется, поэтому его нельзя найти в паспортах, выданных этими государствами. Таким образом, при заполнении документов на визу не всегда нужно прописывать отчество в английском варианте. Иногда достаточно указать имя и фамилию.

Однако в России полная именная формула состоит из трех частей. Для того чтобы лучше разобраться в этом вопросе, рассмотрим также информацию, которую несет в себе данная аббревиатура. Задумывались ли вы, заполняя в документах поле «ФИО», что такое простое сокращение раскрывает о вас достаточно много информации:

- фамилию одного из родителей (в подавляющем большинстве фамилию отца);

- имя отца либо отчима;

- национальность;

- пол.

Правила написания аббревиатуры

Как уже говорилось, люди в основном знают, что таоке ФИО. Однако часто возникают сложности с тем, как правильно писать данное сокращение: с точками или без. Большинство источников рекомендует писать данную аббревиатуру, разделяя буквы точками и расставляя пробелы между словами. При этом в написании могут использоваться как прописные, так и строчные буквы.

Однако со временем сокращенное название фамилии, имени и отчества стало настолько ходовым, что аббревиатура может писаться и без разделения точками.

В случае сомнений в написании, например при подаче письменного заявления или какого-либо другого официального документа, необходимо уточнить у принимающей стороны, какой вариант для нее будет считаться приемлемым. И еще один совет: будьте внимательны при заполнении поля «ФИО» – данные нужно всегда указывать так, как в паспорте, буква в букву.

Правило употребления аббревиатуры в речи

Очень распространенным является также вопрос о правильном употреблении аббревиатуры Ф. И. О. Поскольку речь идет о группе слов, то правильным будет вариант «мои Ф. И. О.», т.е. мои имя, фамилия и отчество.

Итак, нам удалось разобраться в этом непростом вопросе. Помните, указывая в бланках ФИО, что такое сокращение имеет важное значение для каждого человека. Правильное написание и употребление данной аббревиатуры в речи облегчит осуществление многих операции с документами, а также будет свидетельствовать о хорошем образовании и высокой культуре человека.

ФИО или ИОФ: именная формула

Создано: 13.12.2022

Обновлено: 13.12.2022

Часто при написании книг возникает вопрос: где указывать имя-отчество – до или после фамилии? Давайте разбираться.

Итак, в каких случаях использовать последовательность «имя – отчество – фамилия» (ИОФ), а в каких «фамилия – имя – отчество» (ФИО)?

Правило написания именной формулы

Формула ФИО используется:

- в пофамильных списках и перечнях;

- там, где предполагается поиск по фамилии;

- в официальных документах;

- в библиографии.

В остальных случаях используется формула ИОФ.

Примеры использования именной формулы

Рассмотрим примеры, основанные на вопросах с портала Грамота.ру

- В содержании сборников статей или журналов часто используют такую расстановку: имя отчество фамилия автора, название статьи. Такой порядок возможен, если он не мешает читателю найти нужную статью. Однако для более удобного поиска авторов рекомендую в содержании использовать последовательность: фамилия имя отчество автора, название статьи на новой строке. А в самой статье указывать авторов, руководителей по формуле ИОФ.

- В договоре следует сначала писать фамилию, потом имя и отчество или инициалы.

- В официальных документах принято писать сначала фамилию, а потом имя и отчество. Это касается и подписи с инициалами.

- В публицистических текстах следует писать сначала имя и отчество, а потом фамилию, например: Ночью их расстреляли, а будущий академик Дмитрий Сергеевич Лихачев спрятался среди штабелей дров и остался жив, что и описал в своих воспоминаниях.

- Обычно инициалы имени и отчества пишут перед фамилией (и произносят тоже сначала имя и отчество, потом фамилию), но в некоторых случаях порядок обратный (например, во всех алфавитных списках).

- Фамилия пишется перед именем и отчеством (или инициалами) в алфавитных пофамильных списках, в библиографии. В остальных случаях имя и отчество (а также инициалы) пишутся перед фамилией.

- «Почта России» требует указывать в графе «адресат» фамилию, имя и отчество физического лица (в такой последовательности).

- Имя и отчество обособляются от фамилии, если пишутся после нее, как уточнение. Например: Ельцина, Наина Иосифовна, Лермонтов, Михаил Юрьевич, но Михаил Юрьевич Лермонтов. Такое оформление характерно для энциклопедических статей и библиографии: заголовочное слово (в роли которого выступает в данном случае фамилия) отделяется запятой от всего последующего текста. Правда, чаще в биографических статьях запятая ставится не после фамилии, а после указания фамилии, имени, отчества человека и дат рождения и смерти, например: ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-1841), русский поэт.

- В официальных документах и списках (например, библиографических) имя и отчество (так же как и инициалы) пишутся после фамилии. В остальных случаях (например, при указании адресата письма) имя и отчество пишутся перед фамилией. Определенных правил русского языка по этому поводу нет.

- На визитных карточках определенных правил нет, однако обычно сначала пишут фамилию, а потом имя и отчество. Если отчество не пишется, сначала лучше писать имя, а потом фамилию.

История и идеология использования различной последовательности элементов именной формулы в русской традиции

Исторические и идеологические подтексты перехода от традиционного для России использования последовательности ИОФ к последовательности ФИО описаны в статье Альберта Кашфулловича Байбурина.

Расшифровка Как появилась формула «фамилия — имя — отчество»

Содержание первой лекции Альберта Байбурина из курса «Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы»

Наши представления о самих себе неизбежно включают элементы, которые были выработаны бюрократией. Например, мы привыкли к тому, что каждый человек знает свой точный возраст, и может показаться, что так было всегда. В действительности подобного рода знание является продуктом бюрократии Нового времени, то есть появилось и стало привычным в России сравнительно недавно, только в XVIII веке, но вплоть до XX века далеко не все знали свой возраст.

Развитие бюрократии означало появление новой реальности, в которой человек предстает в другой, официальной версии. Ему приписываются те характеристики, которые считаются бюрократическим аппаратом необходимыми для того, чтобы «видеть» человека и осуществлять учет и контроль. Однако многие из этих характеристик были настолько освоены и усвоены, что постепенно были включены в представления людей о самих себе.

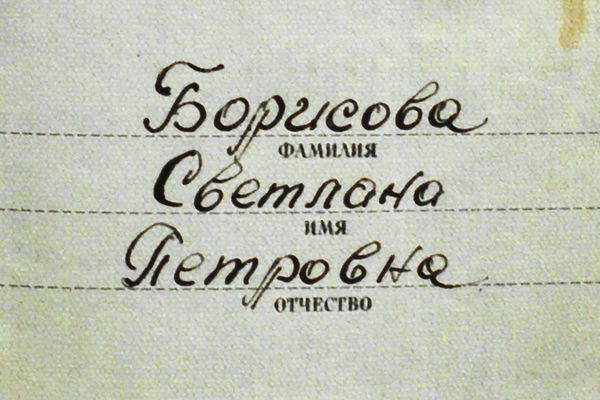

Любой документ, удостоверяющий личность, начинается с записи о фамилии, имени и отчестве. Если другие сведения о человеке (например, социальное положение или национальность) появлялись, исчезали или менялись местами, то «заглавное» место этих сведений оставалось неизменным. Между тем очевидно, что идентификационная способность паспортного имени в принципе невелика, поскольку оно, как правило, не уникально. Во всяком случае, нельзя утверждать, что имя однозначно указывает только на данного человека. Лишь в совокупности с другими признаками имя позволяет в необходимых случаях определять личность.

И все же почему именная формула входит в число непременных идентификаторов и в состав персональных данных? Вероятно, объяснить это можно скорее традицией «определения» личности, чем реальной идентификационной способностью имени. Имя оказывается необходимым как для номинации (и тем самым выделения человека из числа подобных), так и для регулирования социальных и правовых отношений, поскольку человек может вступать в правовые отношения только под своим именем.

Строго говоря, имя не является специфическим для письменных документов знаком — в отличие, например, от подписи, поскольку практики определения человека по имени или прозвищу возникли задолго до появления документов. Однако документное имя имеет свои особенности. Прежде всего имя становится воплощенным в письменной форме. Если устное имя изменчиво, подвижно, предрасположено к трансформациям, то письменное (документное) становится фиксированным и уже поэтому считается более достоверным. Кстати, принадлежность имени к документной реальности делает возможным его официальное изменение.

Перевод устного имени в письменную форму вовсе не автоматическая процедура. Она предполагает хотя бы минимальную рефлексию над его визуальным обликом и значением, а это совсем другое восприятие имени, открывающее новую форму его существования. Будучи зафиксированным, имя отрывается от человека и начинает жить своей жизнью — по правилам, которые устанавливаются бюрократическим производством. Вместе с тем фиксированное имя так или иначе указывает на своего носителя даже после его смерти, и в этом смысле имя — одно из средств сопротивления времени, что особенно характерно для документной реальности.

Другая важная черта документного имени заключается в том, что оно всегда полное, включающее все составляющие именной формулы («фамилия — имя —отчество»). Такое имя, как правило, не используется в повседневном общении, и эта особенность функционирования имени создавала и создает определенный разрыв в восприятии двух практик именования, а включение в состав официального именования отчества и фамилии подчеркивает специфику документного образа человека, его нарочитую искусственность. Можно сказать, что имя, используемое в повседневном общении, так и не породнилось с документом. В документе присутствует его особая, официальная версия. В результате сам носитель имени не всегда принимает документную версию и даже не всегда считает ее своим именем.

Особенность функционирования имени в русской традиции заключается в том, что у человека было, как правило, не одно имя, а минимум два. Ситуация двойного именования для России исторически привычна: на протяжении многих веков использовались крестильное и мирское имя. Мирское имя, в отличие от крестильного, могло иметь разное происхождение. Чаще всего оно являлось прозвищем, характеризующим именуемого человека. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что такое имя человек мог приобрести не сразу после рождения, а несколько позже, когда становились явными те или иные его особенности, и дать его могли не только родители, но и улица. Вместе с тем в роли мирского имени могло выступать и календарное имя, то есть из святцев. Например, в старообрядческой среде: «Александр по паспорту, а по крещению Софроний», «Валентина по паспорту, а по крещению Василиса». В любом случае мирское имя не случайно: оно, как правило, мотивировано либо семейной традицией (например, называть по имени деда или бабки), либо какими-то качествами именуемого (в случае прозвища).

«В русской деревне «уличные» фамилии были настолько употребительнее паспортных (которых иногда никто и не знал), что даже казенные документы конца XIX века вынуждены были использовать их — иначе немыслимо бывало разобраться, о ком идет речь».

Устойчивость двойного именования можно, вероятно, объяснить не только традицией, но и тем, что крестильные и мирские имена имели разные функции: крестильные объединяли носителя имени со всеми носителями этого имени, а мирские имели в большей степени различительный характер, хотя бы потому, что их список был более разнообразным и принципиально открытым.

На протяжении десяти веков официальное имя человеку могла дать только Церковь. Имя определялось по святцам, причем мальчикам давалось имя того святого, день памяти которого отмечался на восьмой день после рождения, а девочкам — имя святой, чей день памяти отмечался за восемь дней до рождения. Эта архаическая практика (она сохранилась у некоторых групп старообрядцев) сменилась обычаем присваивать имя святого, чей день приходится на день рождения или крещения, а нередко и между ними. В любом случае имя не выбиралось, а определялось календарной последовательностью поминовения святых, и такой принцип установления имени «по совпадению» не мог не осмысляться в категориях судьбы и доли. Любопытно, что такая практика установления имен не носила канонического характера и, следовательно, вопреки распространенному мнению, не была обязательной Каноническими называются правила, которые содержатся в сборнике «Каноны православной церкви», куда вошли постановления Вселенских соборов с I по IX век..

Формально Церковь, которая на протяжении ряда столетий неустанно боролась с народным (уличным) именником, одержала над ним верх, поскольку только церковное имя с появлением метрических книг в XVIII веке стало считаться официальным и «правильным». Ей же стало принадлежать право осуществлять контроль над именованием, то есть регистрировать имя и вносить его в метрические книги. В реальных практиках обе системы так или иначе уживались. Метрические книги были введены Петром I в 1722 году, с них и начался повсеместный учет населения. В этих книгах записывались акты гражданского состояния — рождение, брак и смерть. Они и состояли, соответственно, из трех частей (записи о рождении, браке и смерти) и заполнялись священником, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. Запись о рождении включала следующие сведения: дата рождения и крещения, имя и фамилия (если она имелась), место жительства и вероисповедание родителей и крестных родителей, законность или незаконность рождения. В книге о браке, кроме стандартных сведений о супругах, записывались данные о свидетелях и тех, кто венчал этот брак. В книге об умерших — дата смерти и погребения, место захоронения, кто из священников принимал исповедь и совершал погребение. Метрические книги просуществовали до 1918 года, после чего их заменили актовые книги в органах ЗАГС — записи актов гражданского состояния.

Распространение документов и, как следствие, появление официального имени означало кардинальное изменение отношения к имени. Документное имя стало единственным именем, под которым человек известен в своих отношениях с внешней, официальной сферой. Собственно, и о самой категории официального имени можно говорить только со времени появления документного (единственного) имени. Не случайно введение паспортного имени влекло за собой необходимость создания системы персональной документации, что было реализовано опять-таки в метрических записях.

В состав полной именной формулы, кроме имени, входят отчества и фамилии. Отчество в официальных документах становится компонентом полного имени лишь с петровского времени. Собственно, с тех пор можно говорить об идентификационном смысле отчества, которое является указанием на ближайшего родственника по мужской линии — отца. Разумеется, и прежде оно могло использоваться в целях идентификации, но к нему прибегали либо для прояснения родственных отношений, либо для отделения от другого лица в случае совпадения имен. При Екатерине II были узаконены разные формы отчества. В вышедшей при ее правлении «Чиновной росписи», составленной в соответствии с петровской Табелью о рангах, указывалось, что особ первых пяти классов (высший класс; для гражданских чинов это означало от действительного тайного советника до статского советника) следовало писать с отчеством на -вич; с шестого по восьмой (от коллежского советника до коллежского асессора — своего рода средний класс) — именовать полуотчествами, например, Иван Петров Кукушкин; всех же остальных — только по именам. Таким образом, отчество стало знаком социального статуса: по отчеству можно было судить, к какому слою населения относится человек. Введение отчеств для всех слоев населения имело существенный социальный эффект: единая и общая именная формула не могла не восприниматься как своего рода знак социального равенства.

Появление отчества в составе документных реалий означало не только бóльшую полноту описания личности, но и отход от практик повседневного именования, где отчество использовалось только в особых случаях или в специальных регистрах общения. Тем самым документы создавали параллельную реальность.

Фамилии как указание на принадлежность семье, роду в разных социальных слоях появляются в разное время. Начиная с XVI века их приобретают представители высших слоев — бояре и дворяне. В XVII–XVIII веках фамилии появляются у служивых и торговых людей. Духовенство стало наделяться фамилиями лишь с середины XVIII века. В середине XIX века и особенно в пореформенное время фамилии получают крестьяне. В 1888 году был издан сенатский указ об обязательном наличии фамилии и необходимости ее указания в документах, но и через десять лет, по данным переписи 1897 года, лишь около 25 % населения России имели фамилии. Процесс обретения фамилий затянулся до 30-х годов, а у народов Средней Азии и Кавказа и до начала 40-х годов прошлого века. Вместе с фамилией документная реальность получила еще одну свою специфическую черту, которая скоро выйдет за рамки документов, но сохранит память о своем начальном контексте: называние человека по фамилии в повседневном общении и сейчас нередко отсылает к официальному регистру.

Фамилии чаще всего образовывались от крестильных имен (например, Денисов от имени Денис, Парфенов от Парфен); от прозвищ (Тучков — жирный, Тараторкин — болтливый), от профессий (Ключников, Свечников, Масленников), от географических и топографических названий (Вяземский от «Вязьма», Шуйский от «Шуя», Дубровский от «дубрава») и так далее.

Особенно интересна ситуация с незаконнорожденными. Для них нередко использовалась особая фамилия — Богданов. Иногда вместо этой фамилии им давалось имя Богдан (это имя не было крестильным). Считается, что у носителей фамилии Богданов был в роду кто-то незаконнорожденный. Незаконнорожденным детям аристократов давались обычно усеченные фамилии. Например, Бецкой от фамилии Трубецкой, Лицын от Голицын.

Полное паспортное именование, в отличие от одного имени, давало двойной эффект: оно не только выделяло данного человека и отделяло его от других, но и связывало через отчество и фамилию с определенным кругом родственников — семьей, родом. Тем самым появлялась возможность говорить как о его принадлежности этому кругу, так и о его происхождении. Эти два принципа (принадлежность и происхождение) будут иметь особое значение для формирования бюрократического портрета человека.

При выдаче первых советских удостоверений личности оказалось, что, несмотря на почти двухвековую традицию существования официального полного имени, далеко не все граждане СССР обладают таковым. В инструкции № 370 «Об удостоверениях личности и прописке граждан в городских поселениях» от 6 июля 1925 года говорится: «В графе „фамилия, имя и отчество получателя“ может быть обозначено и прозвище гражданина, если у него не имеется определенной фамилии». Не вполне благополучной была ситуация с отчествами. Например, в дореволюционных метрических книгах у детей, родившихся от незарегистрированных браков, в графе «отец» ставился прочерк, и, соответственно, у «незаконнорожденных» не было официального отчества. По Кодексу законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года матери предоставлялось право в период беременности или после рождения ребенка подать заявление об отце ребенка в орган записи актов гражданского состояния. О поступившем заявлении этот орган извещал лицо, названное в заявлении отцом. Если от последнего в течение месяца со дня получения им извещения не поступало возражения, этот мужчина записывался отцом. Обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства можно было только после рождения ребенка. В неясных случаях отчество записывалось по указанию матери (нередко — по своему отчеству), как и сейчас.

Как уже сказано, важнейшей чертой документного имени является его неизменность. Собственно, именно неизменность делает имя официальным, документным. Не случайно любое изменение паспортного имени всегда жестко регламентируется государством.

С введением паспортов и регистрации в метрических книгах перемена официального имени практически не допускалась, ибо только под зарегистрированным именем человек «известен» властным органам, для которых главное — чтобы в случае необходимости он был на виду, а изменение имени, естественно, чревато всякими сложностями. Известно, что имена менялись, например, при изменении духовного статуса — пострижении в монахи, а в некоторых случаях и при епископской хиротонии Хиротония — то есть рукоположение, священство.. Например, был Владимир, а в монашестве стал Василий: у него появился второй небесный покровитель. Но, строго говоря, это не перемена имени, а ритуальное приобретение другого имени. Показательно, что при выходе из монашеского чина такое лицо лишалось и полученного имени. Имя, записанное в метрическом свидетельстве и в паспорте, оставалось прежним. Имя могло меняться и в связи со сменой социального окружения — например, при записи в солдаты, при поступлении в семинарию, при поступлении на театральную сцену или в цирк. Однако во всех случаях крестильное (документное) имя оставалось прежним.

Между тем антропонимический фонд, исторически основанный на прозвищах, требовал своего рода чистки. В 1825 году вышел указ «О замене непристойных фамилий у нижних чинов». Многочисленные Пердуновы, Жопкины и Худосраковы получили возможность заменить свои «фамильные прозвища» на более пристойные. На крестильные имена указ, естественно, не распространялся. Да и фамилии дворян, почетных граждан и высшего купечества могли быть изменены лишь с высочайшего позволения. Известна почти анекдотическая история о том, что, когда купец Синебрюхов обратился к государю с просьбой изменить свою фамилию, тот издевательски ответил: «Разрешаю поменять на любой другой цвет». Исключение делалось только для инородцев, принимающих православие: в таком случае они могли менять имена и фамилии на русские. Однако законом 1850 года было запрещено изменение фамилии даже в случае крещения (в частности, евреев).

Советская эпоха началась с разрушения прежней системы регистрации имен. Церковь лишилась права давать имя и контролировать процедуру имянаречения. На первых порах эту роль взяли на себя производственные коллективы и родители, а регистрация имени стала осуществляться государственными органами ЗАГС. Соответственно, вместо священника действовали партийные и комсомольские вожаки. Они вели церемонию и зачитывали «постановление» о включении новорожденного в число граждан Страны Советов. Родители нового гражданина получали «общественный наказ». Вот один из них, хранящийся в краеведческом музее уральского города Серова:

«…мы осеняем тебя не крестом, не водой и молитвой — наследством рабства и темноты, а нашим красным знаменем борьбы и труда, пробитым пулями, порванным штыками… Родителям новорожденной наказываем: воспитывать дочь преданным борцом за освобождение трудящихся всего мира, сторонником науки и труда, врагом темноты и невежества, пламенным защитником власти Советов».

В результате голосования новорожденную назвали Октябриной.

Изобретением новых имен — таких как Даздраперма (Да здравствует Первое мая!) или Владлен (Владимир Ленин) — дело не ограничилось. Не иначе как в пику прежним порядкам советская власть одним из первых декретов предоставила гражданам право «изменять свои фамилии и прозвища». Обращает на себя внимание тот факт, что этим декретом разрешалось менять фамилии и прозвища, но никак не имена. Насколько было сложно поменять наследственную фамилию в прежнее время, настолько просто это стало в новых условиях (и это притом что не все к этому времени обзавелись фамилиями). И многие воспользовались наступившей свободой.

В 1924 году специальным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было разрешено менять не только фамилии и родовые прозвища, но и имена. По времени это постановление совпало с началом движения за новый революционный именник, которое стало важнейшей составной частью борьбы с Церковью за нового человека. Новыми и даже «идеологически правильными» стали древнерусские имена, запрещавшиеся прежде православной церковью (Рюрик, Святослав, Лада, Руслана и другие).

Разрешение менять имена и фамилии вовсе не означало отмену контроля в этой сфере. НКВД тут же издает подробную «Инструкцию о порядке перемены фамилий (родовых прозвищ) и имен», где содержится форма заявления о перемене фамилии и/или имени, устанавливается уголовная ответственность за дачу ложных сведений, предписывается публикация в местной официальной газете объявления о перемене. Например, «Бюллетень Ленсовета. Постановления и распоряжения Ленсовета и его отделов»:

«9 февр. 1938 г. Куйбышевск. РайЗАГС сообщает, что гр-ка Васильева, Марфа Степановна, рождения 1904 г., происходящая из гр[ажда]н Ленингр. области, Новосельского района, дер. Адамово, проживающая в Л[енинграде], по пр[оспекту] 25 Октября, д. 74, кв. 70Б, меняет имя Марфа на имя ОЛЬГА. С протестами просят обратиться…»

Это значит, что к этому человеку, известному как Марфа, кто-то мог иметь, например, имущественные претензии, которые следовало урегулировать до смены имени, поскольку, когда она станет Ольгой, она будет уже другим человеком.

Несмотря на всю бюрократическую аранжировку, разрешение менять имена и фамилии было воспринято как смягчение ситуации с именами. В этой связи нельзя не вспомнить стихотворение Николая Олейникова:

Пойду я в контору «Известий»,

Внесу восемнадцать рублей

И там навсегда распрощаюсь

С фамилией прежней моей.Козловым я был Александром,

А больше им быть не хочу!

Зовите Орловым Никандром,

За это я деньги плачу.

В послевоенные годы каких-то принципиальных изменений на законодательном уровне не произошло. Изменение имени входило и входит в перечень актов гражданского состояния наряду с регистрацией рождения, брака и смерти. Тем самым эта процедура приравнивалась к ключевым событиям жизненного сценария человека. Можно сказать, что даже на официальном уровне предполагалось, что с новым именем принципиально меняется и сам человек.

Бюрократический контроль над именем коснулся даже того, в какой последовательности должны фиксироваться три части именной формулы. При рассмотрении советских документов это не может не бросаться в глаза. Прежняя устойчивая последовательность «имя — отчество — фамилия» меняется на новую: «фамилия — имя — отчество» (ФИО). В документах 1920–30-х годов встречаются оба варианта. Но начиная с Положения о паспортах 1940 года последовательность становится неизменной: ФИО одержало безоговорочную победу.

Это, казалось бы, незначительное изменение первой графы отражало, как мне кажется, кардинальную перемену отношения к самому человеку. В дореволюционной стилистике официальное обращение к человеку по фамилии было возможно только в дружеском общении или при обращении «сверху вниз» — например, учителя к ученику. В официальном обращении это считалось недопустимым. Нормой признавался порядок, при котором первым называется и пишется имя, которому может предшествовать лишь указание на чин. Произошедшая в первые десятилетия советского времени инверсия была вызвана, видимо, тем, что на смену индивидуальности, единичности пришли списки. В ставших обычными ситуациях перечислений и перекличек люди различаются не столько именами, сколько фамилиями, на которые был перенесен акцент, не говоря уже о том, что в списках и картотеках обычно принят алфавитный порядок перечисления по фамилиям. Можно сказать, что появилось своего рода «списочное именование». Эта последовательность в бюрократической сфере принята до сих пор. К сожалению, она распространилась и за ее пределы и мы привычно пользуемся ФИО даже там, где этого от нас не требуется.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Аудиолекции

33 минуты

1/6

Как появилась формула «фамилия — имя — отчество»

Чем отличается обычное имя от документного, о чем говорит отчество и что делать с непристойными фамилиями

Читает Альберт Байбурин

Чем отличается обычное имя от документного, о чем говорит отчество и что делать с непристойными фамилиями

20 минут

2/6

Почему фото на документы всегда ужасны

Как паспортная фотография стала такой, какой мы ее знаем

Читает Альберт Байбурин

Как паспортная фотография стала такой, какой мы ее знаем

32 минуты

3/6

Как в паспорте появилась графа «национальность»

Какими способами государство распределяло людей по категориям и почему советским гражданам запретили определять свою национальную принадлежность

Читает Альберт Байбурин

Какими способами государство распределяло людей по категориям и почему советским гражданам запретили определять свою национальную принадлежность

27 минут

4/6

Почему невозможно жить без подписи

Для чего расписывались крестом, почему одни подписи важнее других и как менялось их значение с царских времен до сегодняшнего дня

Читает Альберт Байбурин

Для чего расписывались крестом, почему одни подписи важнее других и как менялось их значение с царских времен до сегодняшнего дня

19 минут

5/6

История советского паспорта

Почему большевики сначала отменили паспорта, а потом снова ввели их, но не для всех, и как менялось содержимое паспорта

Читает Альберт Байбурин

Почему большевики сначала отменили паспорта, а потом снова ввели их, но не для всех, и как менялось содержимое паспорта

28 минут

6/6

Как паспорт влияет на судьбу

Почему советские граждане подделывали паспорта и отдельные записи в них — или совсем отказывались их получать

Читает Альберт Байбурин

Почему советские граждане подделывали паспорта и отдельные записи в них — или совсем отказывались их получать