Всего найдено: 5

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, корректно ли написание:

лонгдринк,

long-drink-эффект,

Сиэтл?

Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Такие написания имеют право на существование.

Скажите, если правильно _ГДР [гэ-дэ-эр], то как написать — ГДРовский или гэдээровский? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: гэдээровский.

День добрый! Скажите, пожалуйста, ГДР женского или мужского рода: бывшая(ий) ГДР?

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Женского рода.

Правильно ли написаны слова картингдром и экстрим-парк?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _картодром, экстрим-парк_.

Добрый вечер.

Подскажите, пожалуйста, как правильно траскрибируются такие аббревиатуры, как, например ГДР и ФРГ. Где там «э», а где «е»? Гэдээр или Гедеэр?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _ГДР [гэ-дэ-эр], ФРГ [фэ-эр-гэ]_.

ГДР (DDR).

Табл. 1. — Административное деление (1971)*

—————————————————————————————————————————————————-

| Округа | Площадь, | Население, | Адм. центр |

| | км2 | тыс. чел. | |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Берлин, столица ГДР (Berlin) | 403 | 1084,9 | |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Шверин (Schwerin) | 7074 | 860,5 | Росток (Rostock) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Нёйбранденбург | 8672 | 596,5 | Шверин (Schwerin) |

| (Neubrandenburg) | | | |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Потсдам (Potsdam) | 10793 | 636,9 | Нёйбранденбург (Neubranden- |

| | | | burg) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Франкфурт-на-Одере | 12568 | 1131,0 | Потсдам (Potsdam) |

| (Frankfurt/Oder) | | | |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Котбус (Cottbus) | 7185 | 678,7 | Франкфурт-на-Одере |

| | | | (Frankfurt/Oder) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Магдебург (Magdeburg) | 8262 | 860,9 | Котбус (Cottbus) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Галле (Halle) | 11525 | 1317,2 | Магдебург (Magdeburg) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Эрфурт (Erfurt) | 8771 | 1922,4 | Галле (Halle) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Гера (Gera) | 7348 | 1255,2 | Эрфурт (Erfurt) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Зуль (Suhl) | 4004 | 738,7 | Гера (Gera) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Дрезден (Dresden) | 3856 | 552,3 | Зуль (Suhl) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Лейпциг (Leipzig) | 6738 | 1871,5 | Дрезден (Dresden) |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| Карл-Маркс-Штадт (Karl-Marx- | 4966 | 1489,6 | Лейпциг (Leipzig) |

| Stadt) | | | |

|————————————————-—————————————————————————————————|

| | 6009 | 2044,8 | Карл-Маркс-Штадт (Karl-Marx- |

| | | | Stadt) |

—————————————————————————————————————————————————-

*Население по предварительным данным переписи 1971.

I. Общие сведения

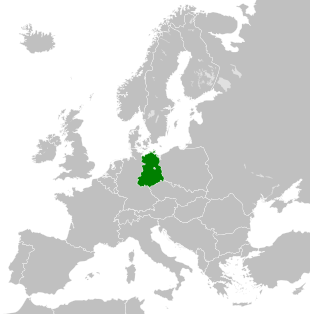

ГДР — социалистическое государство в Центральной Европе. Граничит на З. с ФРГ, на Ю.-В. с Чехословакией и на В. с Польшей, на С. омывается Балтийским морем. Площадь 108,2 тыс. км2. Население 17 млн. человек (1971). Столица — г. Берлин. В административном отношении территория ГДР делится на 15 округов (см. табл. 1). В центре территории страны находится Берлин Западный.

II. Государственный строй

ГДР — социалистическая республика. Действующая конституция принята в 1968. Вся политическая власть в ГДР осуществляется трудящимися. Высший орган государственной власти — Народная палата, в состав которой согласно конституции входит 500 депутатов, избираемых населением на 4 года на основе свободного, всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В Народной палате представлены все политические партии и крупнейшие общественные организации ГДР. К компетенции Народной палаты относится определение посредством решений и законов целей развития ГДР, правил сотрудничества граждан, объединений и государственных органов, а также их задач при осуществлении планов общественного развития. Народная палата обладает исключительным правом принимать конституцию и законы; она избирает председателя и членов Государственного совета, председателя и членов правительства (Совета Министров), председателя Совета национальной обороны, членов Верховного суда, Генерального прокурора. В период между сессиями Народной палаты задачи, вытекающие из законов и решений, выполняет Государственный совет (в составе председателя, его заместителей, членов и секретаря), который отвечает за свою деятельность перед Народной палатой. Государственный совет рассматривает законопроекты, представленные в Народную палату, принимает указы, подлежащие утверждению Народной палатой, решает вопросы обороны и безопасности, осуществляет надзор за законностью деятельности высших органов юстиции; имеет право амнистии и помилования и др. Председатель Государственного совета представляет ГДР в международных отношениях и ратифицирует государственные договоры, назначает и отзывает представителей ГДР в др. государствах и т. д. Члены Государственного совета, вступая в должность, приносят перед Народной палатой присягу, текст которой установлен конституцией. Избирательное право предоставлено всем гражданам, достигшим 18 лет.

Высший исполнительный орган государственной власти — правительство (Совет Министров), избирается Народной палатой сроком на 4 г. в составе председателя и членов правительства. Совет Министров образует Президиум из числа своих членов.

Местные органы государственной власти в округах, районах, городах и общинах — народные представительства, избираемые гражданами, пользующимися избирательным правом. Каждое народное представительство образует свои исполнительные органы — советы и комиссии.

Судебная система ГДР включает Верховный суд, окружные, районные и общественные суды (суды, избираемые по производственному или территориальному принципу в виде конфликтных или арбитражных комиссий). Все судьи, народные заседатели и члены общественных судов избираются народными представительствами или непосредственно населением. Надзор за соблюдением социалистической законности осуществляется прокуратурой во главе с Генеральным прокурором ГДР.

Ю. П. Урьяс.

III. Природа

Территория ГДР расположена в центральной части Средней Европы в умеренной зоне. На С. страна омывается Балтийским морем с чередующимися низкими и обрывистыми берегами. Море образует несколько заливов (Мекленбургская бухта, разветвляющаяся на Любекскую и Висмарскую бухты; Грейфсвальдер-Бодден) и мелководных лагун, соединяющихся с морем узкими проливами. ГДР принадлежит ряд островов; наиболее крупные: Рюген, Узедом (западная часть) и Пёль.

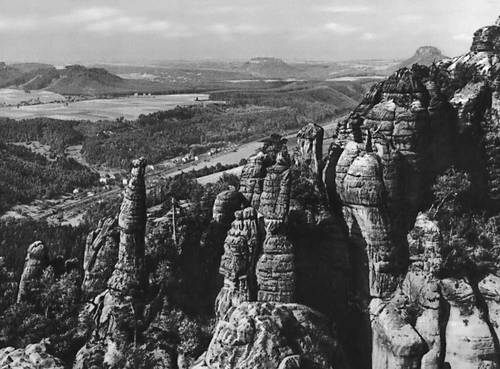

Рельеф. Большая, северная часть территории страны занята Среднеевропейской равниной (См. Среднеевропейская равнина) (высота до 150—200 м) с преобладанием аккумулятивных ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа, а также разделяющих их долин. Ширина равнины на В. около 300 км, на З. около 200 км. Северо-восточная часть равнины — волнистая низменность с моренными холмами, южнее простирается равнина Мекленбургского поозёрья (часть Балтийской гряды (См. Балтийская гряда)) с грядами конечных морен (северная гряда, высотой до 179 м). Южнее (до района, расположенного к Ю. от Берлина) протягивается полоса песчаных (зандровых) низменных равнин с широкими заболоченными древними ложбинами, по которым в долину Эльбы осуществлялся сток талых вод плейстоценовых ледников и рек. Южную окраину Среднеевропейской равнины составляет южная гряда морен — полоса полого-холмистых возвышенностей Флеминг и Лаузицкой (высотой до 201 м), сложенных песками и размытым моренным материалом, перекрытым лёссом. Южные районы страны заняты средневысотными горами, сильно расчленёнными реками: на З. — восточная часть гор Гарц, на Ю.-З. — Тюрингенский лес, на Ю. — северные склоны Рудных гор с наиболее высокой в ГДР вершиной Фихтельберг (1213 м).

Геологическое строение и полезные ископаемые. Южная часть территории ГДР принадлежит к эпигерцинской платформе, в формировании складчатого фундамента которой участвуют структуры палеозойского и докембрийского возраста. В северной части территории возраст складчатого фундамента не установлен, т. к. он погружен на значительную глубину (местами более 5 км); по данным сейсморазведки и бурения (о. Рюген), фундамент севера страны относится к докембрийской Восточно-Европейской платформе и, вероятно, сильно переработан палеозойскими складчатостями. Чехол платформы мезозойского и неогенового возраста на С. сложен полого залегающими пластами осадочных пород, из которых на поверхности обнажаются главным образом морские и континентальные отложения неогена (пески, глины), а также ледниковые и водно-ледниковые отложения антропогена. Близ побережья Балтийского моря мезозойские и кайнозойские породы местами выходят на поверхность. По всей низменности широко развита соляная тектоника. В южном районе страны складчатые палеозойские сооружения, подвергшиеся длительной денудации, в результате активизации в кайнозое были преобразованы в глыбовые и горстовые поднятия (массив Лаузиц, Рудные горы, Тюрингенский Лес, Гарц и др.) и обширные впадины (Тюрингенский бассейн и др.). Массивы сложены древними кристаллическими осадочными, метаморфическими и интрузивными породами, впадины заполнены глинами, песчаниками и известняками.

С платформенным чехлом связаны крупные залежи бурых углей, калийных солей и медистых сланцев, газа и нефти, со складчатым фундаментом герцинской зоны (на Ю. ГДР) — разнообразные месторождения рудных ископаемых (свинцово-цинковых, железных, урановых руд).

Климат умеренный, на С. и С.-З. морской, в остальных районах переходный от морского к континентальному. Средние температуры января на С. от —0,1°С до 0,6°С, на В. до —1,5 °С, в южных горных районах —4, —5 °С; июля в прибрежных районах 16—17°С, в средней части страны от 17,5°С до 18,5°С, в горах 15—16°С. Годовая сумма осадков на С. 525—650 мм, на В. и в средней части 480—610 мм, в горах 900—1100 мм (в гребневой зоне Гарцадо 1500 мм). Основное количество осадков выпадает в виде дождя. Снегопады ежегодны, но устойчивый снежный покров непродолжителен (на равнинах до 30 дней, в горах иногда более 100 дней).

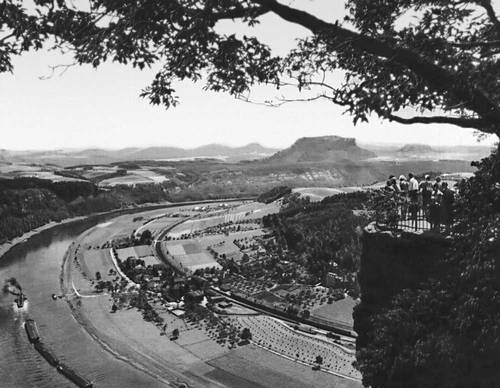

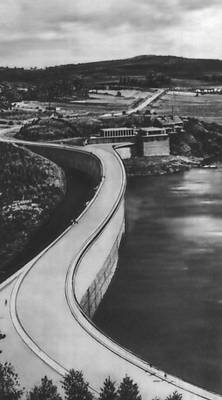

Внутренние воды. Большая часть территории ГДР относится к бассейну р. Эльбы; незначительная территория на В. — к бассейну р. Одер, на С. — непосредственно к бассейну Балтийского моря, на З. — к бассейну р. Везер, на Ю.-З. — к бассейну р. Майн (приток Рейна). Наиболее крупные притоки Эльбы — Хафель с Шпре, Заале с Вейсе-Эльстер и Унструт, Шварце-Эльстер, Мульде. Реки имеют преобладающее дождевое питание; максимальные расходы воды — весной, во время снеготаяния, иногда также летом, после сильных дождей. На некоторых реках зимой непродолжительный ледостав (Одер замерзает в среднем на месяц, Эльба — на 10 дней). На Ю. реки преимущественно протекают в средневысотных горах, характеризуются смешанным снегово-дождевым питанием; здесь сооружено значительное количество водохранилищ и ГЭС. Многие реки соединены каналами. В Мекленбургском поозёрье и к Ю. от Берлина много болот и озёр. Наиболее крупные озёра: Мюриц, Шверинер-Зе, Плауэр-Зе, Куммеровер-Зе. Ресурсы внутренних вод используются для водоснабжения, в энергетике, транспорте.

Почвы. Широко распространены подзолистые почвы, особенно характерные для северных (дерново-палевоподзолистые почвы) и центральных (песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы) районов. Подзолистые почвы встречаются также в горных районах с большим количеством осадков. Бурые и серые лесные почвы (около 1/4 площади страны) образуют крупные массивы на покровных суглинках и валунных глинах Мекленбургского поозёрья, а также на Ю.-З. На карбонатных породах Тюрингии представлены каменистые перегнойно-карбонатные почвы, на известняках встречаются рендзины. На лёссах и лёссовидных суглинках восточных и северных предгорий Гарца (Магдебургская Бёрде) и равнин Тюрпигенского бассейна развиты наиболее плодородные почвы ГДР — чернозёмы (иногда выщелоченные и оподзоленные или в сочетании с бурыми и илистыми почвами). В слабо дренированных понижениях древнеледниковых равнин, а также в верхнем поясе гор — болотные и торфяно-болотные почвы, которые интенсивно осушаются. В горах — преимущественно лесные горные бурые почвы.

Растительность. В голоцене на территории ГДР был сплошной лесной покров. Вследствие постоянного расширения с.-х. угодий площадь лесов сократилась до 27,3%. Преобладают леса, преимущественно сильно окультуренные и саженые. Крупные массивы сосновых лесов расположены на С. Широколиственные и сосновые леса сохранились на зандровых равнинах в окрестностях Берлина. В горах — буковые и еловые леса с примесью пихты, граба, клёна. Для Мекленбургского поозёрья характерны небольшие, но многочисленные массивы буковых и дубово-буковых лесов с примесью берёзы, сосны на песчаных почвах и ольхи в поймах рек. В остальных районах леса вкраплены между полями и садами. На С., а также на возвышенности Флеминг — вересковые, можжевёловые и травянистые пустоши. На древнеледниковых равнинах, в местах слабого поверхностного стока — частично облесенные болота и заболоченные земли.

Животный мир представлен главным образом лесными видами (олень, косуля, кабан и др.). Встречаются мелкие млекопитающие (заяц-русак, полевые мыши, хомяки, дикие кролики, которые частично уничтожаются как вредители сельского хозяйства). В долине Эльбы сохранились бобры, лесные куницы, дикие кошки. Из птиц характерны воробьи, скворцы, дятлы, дрозды, кукушки, зяблики, ласточки, иволги, совы, сороки, луни, а также куропатки, фазаны. Количество куропаток и фазанов увеличивается благодаря охранным мероприятиям. Дрофа, филин, каменный орёл, цапля, журавль и аист сохранились главным образом в заповедниках. Из болотных птиц встречаются вальдшнепы, чибисы, бекасы, белые аисты. В водоёмах водятся карась, карп, линь, окунь, лещ, щука, угорь, форель.

Охраняемые территории. 17% площади ГДР объявлено охраняемыми территориями. Большая их часть расположена на побережье Балтийского моря, в Северной гряде и среднегорьях. В 1971 действовал 651 заповедник (самый крупный — Мюриц, около 6,3 тыс. га — место гнездования серого журавля). Имеется свыше 400 местностей для отдыха.

Природные районы: 1) Среднеевропейская равнина с всхолмлённым рельефом и широкими долинами, большим количеством озёр, густой сетью рек, преобладанием сосновых, буковых и смешанных лесов, подзолистых, бурых и серых лесных почв; 2) Равнинны Тюрингенского бассейна на Ю.-З. ГДР со сравнительно сухим климатом, широколиственными и сосновыми лесами, перегнойно-карбонатными и илистыми почвами на лёссовом субстрате; 3) Средневысотные горы юга страны с чередованием горстовых поднятий и внутригорных впадин, влажным и прохладным горным климатом, продолжительным снежным покровом, еловыми и буковыми лесами на горных бурых и подзолистых почвах.

Лит.: Мартонн Э., Центральная Европа, [пер. с франц.]. М., 1938; Findeisen Ch. und Findeisen G., Physische Geographie von Deutschland, [2 Aufl.], B., 1957.

Р. А. Ерамов.

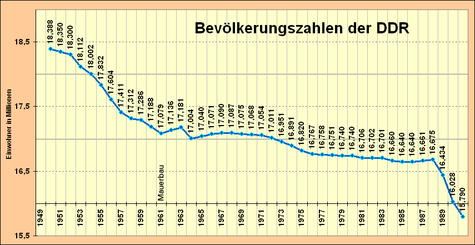

IV. Население

Национальный состав ГДР однороден: немцы составляют свыше 99% населения (1970, оценка). Единственное национальное меньшинство — славяноязычные Лужичане, или сорбы (около 100 тыс. чел.), живущие на В. страны (округи Котбус и Дрезден). Большинство верующих (около 86%) принадлежит к протестантам (лютеранам), остальные — преимущественно католики. Официальный календарь — григорианский (см. Календарь).

Возрастная структура населения отражает последствия 2-й мировой войны (1939—45): относительно низкий удельный вес трудоспособного населения (58%). Около 75% экономически активного населения (без учащихся) занято в народном хозяйстве; 36,5% всех занятых работает в промышленности (1970). В результате социалистических преобразований произошли коренные изменения в социальной структуре населения: рабочие и служащие составляют 84,5% занятого населения, члены производств, с.-х. и ремесленных кооперативов — 12,3%, ремесленники, крестьяне-единоличники и занятые в частной торговле — более 2%.

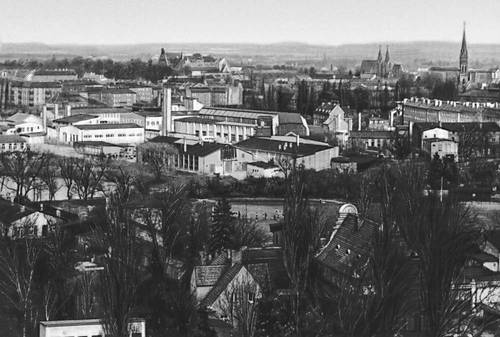

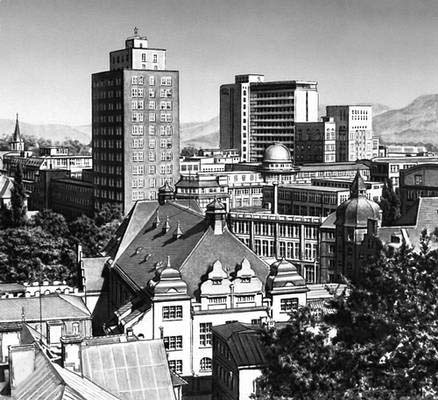

При средней плотности населения около 158 человек на 1 км2 его плотность нарастает с С. на Ю. Она ниже всего в округе Нёйбранденбурге (59 чел. на 1 км2), выше всего — в округе Карл-Маркс-Штадт (341 чел. на 1 км2). Городское население (с учётом населенных пунктов свыше 2000 жителей) составляет 74%. Крупнейшие города (тыс. жителей, 1971): Берлин, столица ГДР (1084,9), Лейпциг (583), Дрезден (500,1), Карл-Маркс-Штадт (298,3), Магдебург (270,5), Галле (257,3), Эрфурт (196,2), Росток (201). Возникли новые города — Эйзенхюттенштадт, Галле-Нёйштадт; некоторые города выросли с возникновением новых промышленных предприятий.

С. Б. Лавров.

V. Исторический очерк

Всемирно-историческая победа антигитлеровской коалиции, главной силой которой являлся Советский Союз, над германским фашизмом во 2-й мировой войне 1939—45 создала предпосылки для демократизации общественно-политической жизни Германии (См. Германия). Эти предпосылки были полностью реализованы на территории будущей ГДР. Под руководством Социалистической единой партии Германии (См. Социалистическая Единая Партия Германии) (СЕПГ) рабочий класс в союзе с др. слоями трудящихся при всесторонней поддержке и помощи Советской военной администрации, последовательно выполнявшей решения Потсдамской конференции 1945 (См. Потсдамская конференция 1945), осуществил глубокие революционные преобразования, выкорчевал фашизм и милитаризм и установил антифашистско-демократический порядок.

Военные преступники и активные нацисты были устранены с занимаемых постов и привлечены к ответственности. Национал-социалистская партия и её организации были распущены. Около 9,3 тыс. промышленных предприятий, принадлежавших монополиям, нацистам и военным преступникам, было конфисковано и передано в собственность народа. Был национализирован почти весь ж.-д. транспорт, созданы народные банки вместо капиталистических, а также государственные и кооперативные учреждения. В экономике возник народный сектор. В сельском хозяйстве была проведена аграрная реформа, ликвидировавшая помещичье-юнкерское землевладение. Местные органы самоуправления конфисковали 13,7 тыс. хозяйств общей площадью 3,3 млн. га, передав 2,2 млн. га безземельным и малоземельным крестьянам. На остальной части конфискованных земель были созданы народные имения.

Правящие круги западных держав совместно с западно-германской крупной буржуазией, которую поддерживали правые лидеры социал-демократии, в нарушение решений Потсдамской конференции взяли курс на возрождение германского милитаризма. Германские монополии и западные оккупационные власти усилили наступление на демократические силы в направлении к полному расколу страны. Завершением его явилось образование в сентябре 1949 сепаратного западно-германского государства — Федеративной Республики Германии (ФРГ). 7 октября 1949 трудящиеся восточной части Германии провозгласили Германскую Демократическую Республику. Немецкий Народный совет (создан в марте 1948 Немецким народным конгрессом) преобразовался во временную Народную палату; она ввела в действие конституцию ГДР, проект которой в 1948—49 был обсужден и одобрен народом. 11 октября 1949 временный парламент избрал президентом ГДР В. Пика. 12 октября было сформировано Временное правительство ГДР во главе с О. Гротеволем. Создание ГДР явилось важным историческим событием в жизни немецкого народа, поворотным пунктом в истории Германии. Образование ГДР было закономерным итогом антифашистско-демократического переворота, ответом прогрессивных сил немецкого народа на раскол Германии западными державами и западно-германской реакцией. ГДР явилась законной наследницей лучших исторических традиций немецкого народа, воплощением свободолюбивых и социалистических идеалов его лучших сынов.

Советское правительство передало ГДР функции управления, принадлежавшие Советской военной администрации. В 1949 СССР, КНР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, КНДР, а в 1950 — МНР признали ГДР, установив с ней дипломатические отношения; в 1957 дипломатические отношения с ГДР установила Югославия, а в 1963 — Куба.

Образование ГДР явилось решающей вехой в процессе мирного и постепенного перерастания антифашистско-демократической революции в социалистическую.

С возникновением ГДР в ней наряду с укреплением антифашистско-демократического порядка начался процесс создания основ социализма. Под руководством СЕПГ рабочий класс в союзе с крестьянством и др. слоями трудящихся осуществил переход от антифашистско-демократической государственной власти к рабоче-крестьянской власти как форме диктатуры пролетариата, 2-я конференция СЕПГ (июль 1952) провозгласила построение основ социализма главной задачей ГДР. В строительстве нового общества ГДР опиралась на опыт и всестороннюю помощь СССР.

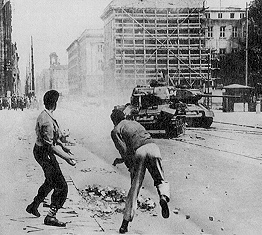

ГДР приходилось преодолевать трудности, связанные прежде всего с расколом страны. Правящие круги ФРГ осуществляли сильнейшее политическое и экономическое давление на ГДР, вели против неё подрывную деятельность и организовывали многочисленные провокации (в т. ч. контрреволюционный путч 17 июня 1953).

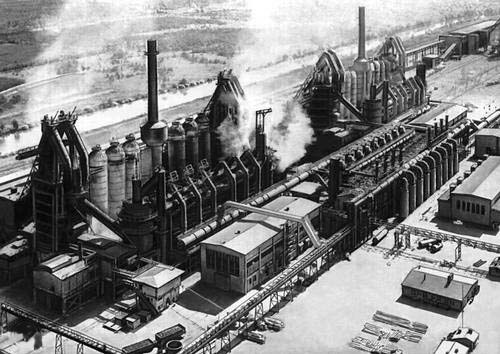

ГДР оказалась оторванной от исторически сложившихся баз снабжения сырьём. Основные залежи каменного угля, железной руды, многих цветных металлов находились в Западной Германии (в 1936 на долю территории, ныне занимаемой ФРГ, приходилось 98% общегерманской добычи каменного угля, 93% чёрной металлургии). В народном хозяйстве ГДР возникли крупные диспропорции. Несмотря на трудности, в результате трудовой активности рабочего класса 2-летний план восстановления и развития народного хозяйства на 1949—50 был выполнен досрочно. ГДР превзошла уровень промышленного развития соответствующих территорий довоенной Германии. Урожайность основных с.-х. культур достигла довоенной. Дальнейшее развитие экономики проходило на базе долгосрочных планов. В итоге 1-й пятилетки (1951—55) промышленное производство вдвое превысило уровень 1936; были созданы металлургия и тяжёлое машиностроение, значительно расширились добыча бурого угля, производство химических продуктов.

Важное значение в успехах ГДР имела поддержка, оказанная ей СССР и др. социалистическими странами. Советский Союз существенно облегчил финансово-экономические обязательства ГДР, связанные с последствиями 2-й мировой войны. В мае 1950 Сов. правительство наполовину сократило репарационные платежи ГДР, а с 1954 совсем прекратило их взимание. Сов. Союз безвозмездно возвратил ГДР находящиеся на её территории предприятия, ранее переданные ему в счёт репараций, сократил размеры расходов, связанных с временным пребыванием в ГДР сов. войск, до суммы, не превышающей 5% доходов государственного бюджета ГДР (позднее СССР полностью отказался от этих средств).

На рубеже 1955—56 начался новый этап в истории ГДР. В ходе выполнения 1-го пятилетнего плана были заложены важные основы социализма. Вопрос «кто кого?» был решен в пользу социалистических сил во главе с признанным руководителем общества — рабочим классом.

В марте 1956 3-я конференция СЕПГ одобрила 2-й пятилетний план развития народного хозяйства (1956—60), главной задачей которого являлась борьба за научно-технический прогресс. Конференция призвала к распространению социалистических производственных отношений на все отрасли народного хозяйства. Конференция установила, что социалистические преобразования могут быть осуществлены мирным путём, посредством государственного участия в частно-капиталистических предприятиях и создания производственных кооперативов ремесленников. Важнейшим звеном становилось социалистическое преобразование сельского хозяйства.

К концу 50-х гг. социально-экономическая структура страны коренным образом изменилась. Социалистический сектор стал определяющим в промышленности, на транспорте, в торговле. Успешно проходило кооперирование сельского хозяйства. В ГДР было покончено с эксплуатацией, была полностью ликвидирована безработица. Окрепло морально-политическое единство народа под руководством рабочего класса. Существенное значение имела деятельность Национального фронта демократической Германии (См. Национальный фронт ГДР), сплотившего под руководством СЕПГ все прогрессивные партии и массовые организации на платформе мира, демократических преобразований, строительства социализма.

Благодаря быстрому подъёму народного хозяйства повышалось материальное благосостояние трудящихся, расширялась сеть больниц, амбулаторий, домов отдыха, детских учреждений. Успешно развивалась новая, социалистическая культура; она формировалась и крепла в процессе преодоления идеологических наслоений прошлого и реакционной идеологии, распространявшейся западно-германскими империалистами.

Осуществлялись мероприятия по улучшению работы государственных органов и вовлечению в управление государством широких масс трудящихся. В сентябре 1960 из депутатов Народной палаты, представителей СЕПГ, демократических партий и массовых организаций был создан Государственный совет, председателем которого стал В. Ульбрихт (в то время первый секретарь ЦК СЕПГ).

В условиях непосредственной опасности для ГДР, созданной ремилитаризацией ФРГ, трудящиеся ГДР решительно выступили за принятие мер для защиты социалистических завоеваний. С этой целью была образована в 1956 Национальная народная армия.

Стремясь обеспечить свои государственные интересы, а также безопасность др. социалистических стран и пресечь подрывную деятельность, проводимую из Западного Берлина, ГДР, по согласованию и с одобрения государств Варшавского договора 1955 (См. Варшавский договор 1955), осуществила в августе 1961 необходимые мероприятия по усилению охраны и контроля на границе с Западным Берлином. Это оказало благотворное влияние на всё дальнейшее развитие ГДР.

6-й съезд СЕПГ (январе 1963) принял Программу СЕПГ — программу развёрнутого строительства социализма. Съезд наметил перспективную программу развития народного хозяйства по 1970, предусматривавшую решение важных научно-технических, экономических и социальных задач. С 1963 начала внедряться новая система планирования и руководства народным хозяйством, предусматривающая дальнейшее улучшение методов управления и планирования, широкое применение принципов материальной заинтересованности, улучшение структуры производства, сочетание принципа единоначалия с участием трудовых коллективов в управлении предприятиями. Большого размаха достигли социалистическое соревнование, движение новаторов, позволившие добиться высокого уровня производительности труда во всех отраслях экономики (см. раздел Экономико-географический очерк).

Состоявшийся в апреле 1967 7-й съезд СЕПГ определил дальнейшие задачи страны по созданию развитого социалистического общества. 6 апреля 1968 всенародным референдумом принята новая, социалистическая конституция ГДР (см. раздел Государственный строй). Основные задачи перспективного плана были выполнены, а частично и перевыполнены.

С установлением рабоче-крестьянской власти и строительством социалистического общества в ГДР развивается социалистическая нация. В 1969 ГДР отметила своё 20-летие. За 20 лет объём промышленного производства в ГДР вырос в 5 раз, национальный доход — более чем в 4 раза.

Происходивший в июне 1971 8-й съезд СЕПГ одобрил изложенные в отчётном докладе и в директивах ЦК СЕПГ задачи пятилетнего плана на 1971—75. Главная задача плана заключается в дальнейшем повышении материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения эффективности, научно-технического прогресса и роста производительности труда. В течение 1971—75 национальный доход должен повыситься на 26—28%, прирост объёма промышленного товарного производства составит 34—36% и повышение производительности труда в промышленности — 35—37%. К 1975 намечено повысить объём потребления на 21—23%. Съезд отметил, что ГДР стала важным фактором мира в Европе. Съезд подчеркнул, что важнейшей внешнеполитической задачей страны является дальнейшее укрепление связей ГДР с СССР и др. странами социалистического содружества и всемерное развитие социалистической экономической интеграции с государствами — членами СЭВ. На состоявшемся после съезда Первом пленуме ЦК СЕПГ были избраны: Э. Хонеккер — первым секретарём ЦК СЕПГ, В. Ульбрихт — председателем СЕПГ (впервые они были избраны на эти посты на пленуме ЦК СЕПГ 3 мая 1971).

В своей внешней политике ГДР стремится к всемерному развитию и укреплению братских связей с СССР и др. социалистическими странами. Равноправные отношения между СССР и ГДР юридически оформлены подписанием 20 сентября 1955 договора. В марте 1957 между СССР и ГДР было подписано соглашение, регулирующее условия временного пребывания в ГДР сов. войск. В июне 1964 ГДР и СССР заключили Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве, в декабре 1965 — долгосрочное торговое соглашение, определившее товарооборот между двумя странами в 1966—70 в размере свыше 13 млрд. рублей, в ноябре 1970 — торговое соглашение на 1971—75 с общим объёмом товарооборота свыше 22 млрд. рублей.

Одним из первых внешнеполитических шагов ГДР было подписание летом 1950 двусторонних деклараций с Польшей, Чехословакией, Венгрией, Болгарией и Румынией. В соответствии с Варшавской декларацией от 6 июня 1950 был заключён Згожелецкий договор 1950 о демаркации границы между ГДР и ПНР по Одеру — Нейсе, установленной Потсдамскими соглашениями. Пражская декларация (1950) подчёркивала, что между ГДР и Чехословакией нет спорных вопросов и стороны не имеют друг к другу территориальных претензий. В ней также отмечалось, что стороны рассматривают переселение немецких граждан из Чехословакии как окончательно завершенный вопрос. В 1957 были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ГДР и Польшей, ГДР и Чехословакией, ГДР и Венгрией, ГДР и Болгарией. Эти договоры стали важным элементом системы многостороннего сотрудничества в рамках Варшавского договора, членом которого ГДР является с мая 1955, Совета экономической взаимопомощи, в который ГДР была принята в сентябре 1950, и др. международные организации социалистических стран. В 1967 ГДР заключила новые двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ПНР, ЧССР, ВНР и НРБ.

СЕПГ и правительство ГДР прилагают большие усилия для всестороннего укрепления мирового социалистического содружества. ГДР неоднократно проявляла инициативу в развитии связей между социалистическими странами, в совершенствовании форм и методов политического, экономического и военного сотрудничества социалистических государств, в усилении координации их действий на международной арене.

ГДР поддерживает справедливую борьбу вьетнамского народа против американской агрессии, оказывает ДРВ разностороннюю помощь. ГДР выступает на стороне арабских народов, подвергшихся израильской агрессии. В августе 1968 ГДР участвовала в совместных мероприятиях пяти социалистических стран — членов Варшавского договора, направленных на сохранение социалистических завоеваний в Чехословакии.

Отношения ГДР с развивающимися странами постоянно расширяются, приобретают всё более устойчивый и многогранный характер. ГДР ведёт с этими государствами оживлённую торговлю, оказывает им всестороннюю научную и техническую помощь в развитии ключевых отраслей производства. В 1969 установлены нормальные международно-правовые отношения ГДР с Ираком, Камбоджей, Суданом, Сирией, Народной Республикой Южного Йемена, ОАР; в 1970 — дипломатические отношения с Народной Республикой Конго, Сомали, Центральноафриканской Республикой, Алжиром, Мальдивской Республикой, Цейлоном и Гвинейской Республикой; в 1971 — с Чили, Экваториальной Гвинеей, Республикой Чад. В июне 1969 ГДР признала Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам и установила с ним дипломатические отношения. К июлю 1971 ГДР поддерживала дипломатические отношения с 30 странами; это означало полный провал т. н. доктрины Хальштейна (см. Хальштейна доктрина), посредством которой ФРГ угрожала разрывом отношений каждой стране, признавшей ГДР. Внешнеторговые и экономические связи ГДР охватывали к июню 1971 свыше 100 стран. Основными торговыми партнёрами ГДР являются социалистические страны, в первую очередь СССР. За счёт поставок из СССР ГДР покрывает 90% своей потребности в нефти и железной руде, 40% в стальном прокате, 70% в цинке, 60% в первичном алюминии и свинце, 40% в пиломатериалах, 85% в хлопке.

ГДР ведёт борьбу за мир, за обеспечение европейской безопасности. Она подписала Московский договор 1963 о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой и Договор о нераспространении ядерного оружия 1968. ГДР неоднократно обращалась к ФРГ с предложениями, направленными на обеспечение мира в Европе и нормализацию отношений между двумя германскими государствами. ГДР выступала за взаимный отказ от применения силы, от приобретения ядерного оружия и его размещения на немецкой земле, за признание незыблемости европейских границ и недействительности Мюнхенского соглашения 1938 с самого начала.

В течение многих лет все эти усилия упорно саботировались правящими кругами ФРГ. После создания в ФРГ коалиционного правительства Брандта — Шеля (1969) правительство ГДР вновь проявило инициативу с целью разрядки напряжённости в центре Европы. 17 декабря 1969 председатель Государственного совета В. Ульбрихт в послании президенту ФРГ Г. Хайнеману предложил заключить договор об установлении равноправных отношений между двумя германскими государствами. В проекте договора, приложенном к посланию, предлагалось зафиксировать незыблемость границ, установленных в Европе после 2-й мировой войны, отказаться от угрозы применения силы, от приобретения и обладания ядерным оружием, установить дипломатические отношения, обязаться уважать особый статус Западного Берлина. ГДР исходит из того, что ФРГ должна окончательно отказаться от претензий на «исключительное представительство» немецкого народа, из того, что между ГДР и ФРГ возможны только отношения мирного сосуществования, основывающиеся на международном праве.

ГДР одобрила договор СССР с ФРГ (подписан 12 августа 1970) и договор ПНР с ФРГ (подписан 7 декабря 1970). правительство ГДР приветствовало четырёхстороннее соглашение СССР, Великобритании, США и Франции по Западному Берлину, заключённое 3 сентября 1971. правительство ГДР изъявило готовность приложить усилия к тому, чтобы происходящие между ГДР и ФРГ переговоры были успешно завершены в интересах разрядки напряжённости, укрепления мира и европейской безопасности.

Достижения ГДР в экономических и политических областях, её борьба за мир и европейскую безопасность способствуют росту её авторитета и влияния в международных делах.

Лит.: Pieck W., Reden und Aufsätze, Bd 3, В., 1954; его же, Избр. произв., пер. с нем., М., 1956; Ульбрихт В., Избр. статьи и речи, пер. с нем., М., 1961; его же, Общественное развитие в Германской Демократической Республике до завершения строительства социализма. Доклад на VII партийном съезде Социалистической единой партии Германии, Дрезден, 1967; Гротеволь О., Избр. произв. (1945—1960), пер. с нем., М., 1966: Хонеккер Э., Отчет Центрального Комитета VIII съезду Социалистической единой партии Германии, М., 1971; Мюллер Г., Райссиг К., Бастион социализма. 20 лет Германской Демократической Республики, пер. с нем., М., 1969; Социализм на немецкой земле. Два десятилетия строительства новой Германии, М., 1969; Дёрнберг С., Краткая история ГДР, пер. с нем., М., 1965; Германская история в новое и новейшее время, т. 2, М., 1970; За антифашистскую демократическую Германию. Сб. документов 1945—1949 гг., М., 1969; Горошкова Г. Н., Национальный фронт Демократической Германии (1949—1963), М., 1966; Внешняя политика ГДР, пер. с нем., М., 1969; Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd 7—8, В., 1966; Winzer O., Deutsche Außenpolitik des Friedens und des Sozialismus, B., 1969.

Ю. М. Шарков.

VI. Политические партии, Национальный фронт демократической Германии, профсоюзы и другие общественные организации

Политические партии. Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), образована в апреле 1946 в результате объединения на базе марксизма-ленинизма Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии Германии. Численность 1,9 млн. членов и кандидатов (1971). Христианско-демократический союз Германии (ХДСГ) (Christlich-Demokratische Union Deutschlands), основан в 1945. Либерально-демократическая партия Германии (ЛДПГ) (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands), основана в 1945. Национально-демократическая партия Германии (НДПГ) (National-Demokratische Partei Deutschlands), основана в 1948. Демократическая крестьянская партия Германии (ДКПГ) (Demokratische Bauernpartei Deutschlands), основана в 1948.

Национальный фронт демократической Германии (НФДГ) (Nationale Front des demokratischen Deutschland). Развился в 1949—50 из движения Немецкого народного конгресса. Объединяет все политические партии и массовые общественные организации ГДР.

Профсоюзы и другие общественные организации. Объединение свободных немецких профсоюзов (ОСНП), основано в 1946. 7,1 млн. член (1970). Входит в ВФП. Союз свободной немецкой молодёжи, основан в 1946. 1,7 млн. членов (1969). общество германо-советской дружбы, основано в 1947. 3,5 млн. членов (1970). Демократический женский союз, основан в 1947. 1,3 млн. членов (1970). Входит в федерацию женщин. «Культурбунд», основанную в 1945. 190 тыс. членов (1970). Общество содействия развитию спорта и техники, основано в 1952. Около 300 тыс. членов (1970).

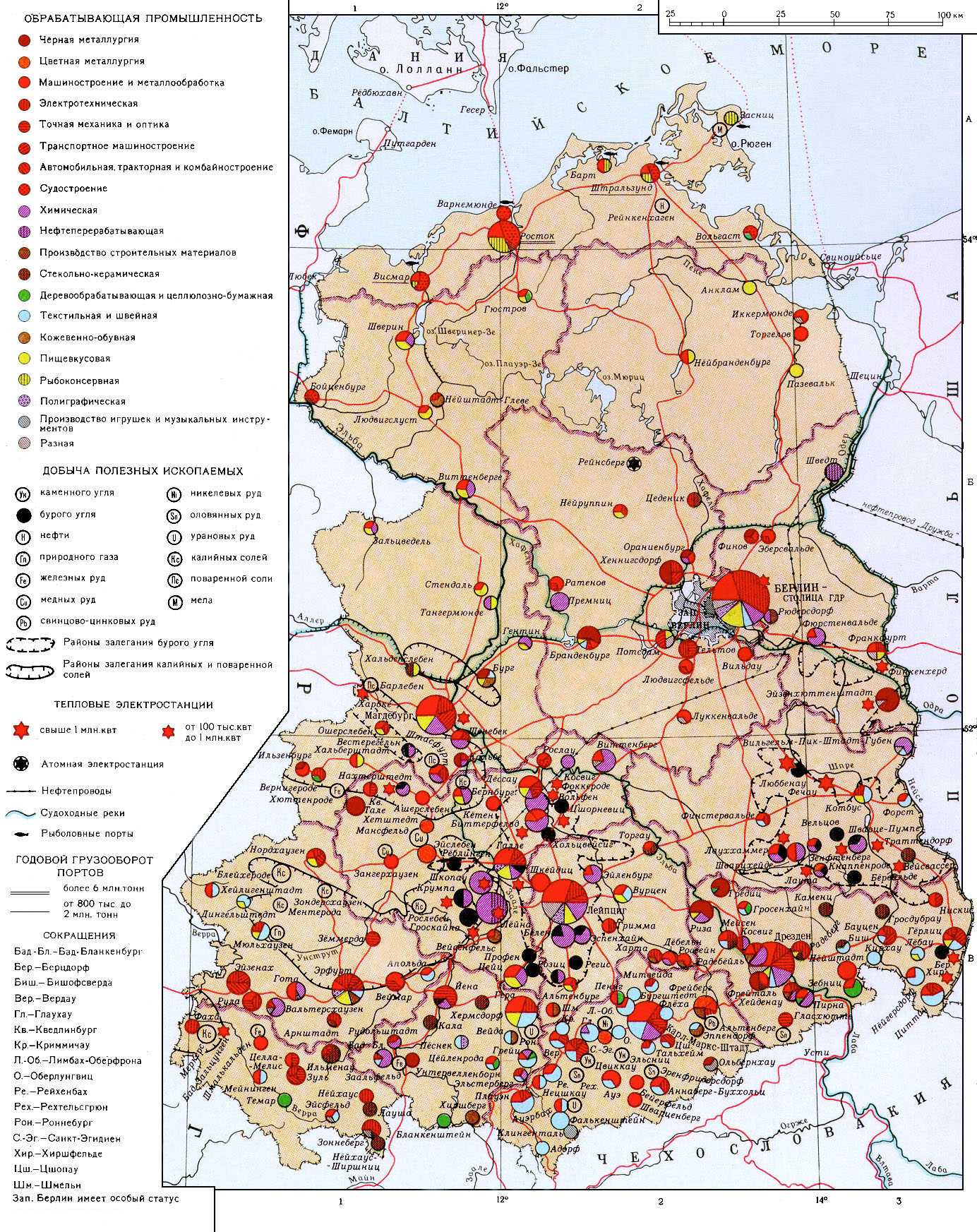

VII. Экономико-географический очерк Общая характеристика экономики.

ГДР — высокоразвитая индустриальная страна, вступившая в этап построения развитого социалистического общества. По объёму промышленной продукции ГДР — в числе 10 ведущих индустриальных стран. Развитие её хозяйства в первые послевоенные годы проходило в сложных условиях. Исходный индустриальный уровень территории будущей ГДР был ниже западных районов Германии (См. Германия), базисные отрасли промышленности менее развиты. Сильнее, чем в западной части, были разрушения от военных действий. Раскол Германии усилил имевшиеся диспропорции в хозяйстве восточной части страны, нарушив исторические, традиционно сложившиеся, хозяйственные связи восточного и западного экономических районов. В ГДР обрабатывающая промышленность оказалась без достаточной топливно-энергетической и металлургической базы.

Большую помощь в восстановлении хозяйства, устранении крупных диспропорций ГДР получила от др. социалистических стран, в первую очередь от СССР. Со стороны западных держав предпринимались меры экономической блокады ГДР.

В результате социально-экономических преобразований — ликвидация монополий, конфискация собственности военных преступников и фашистского государства и передача её в руки народа, аграрная реформа и создание с.-х. производственных кооперативов в деревне, а затем кооперативных предприятий в промышленности и др. —социалистический сектор стал господствующим (см. раздел Исторический очерк). Удельный вес социалистических предприятий в национальном доходе в 1950 составлял 36,8%, частных 43,2%; в 1970 на долю социалистических предприятий приходилось 85,6%, предприятий с государственным участием 8,7%, частных 5,7%. Экономическое развитие базируется на основе общегосударственных планов.

В результате осуществления пятилетнего плана развития народного хозяйства на 1966—70 были выполнены и частично перевыполнены основные научно-технические, экономические и социальные задачи; национальный доход ГДР увеличился более чем на 1/4. Благодаря преимуществам социалистической системы, в ГДР средний годовой прирост промышленной продукции за 1950—69 составил около 9%. На 1971—75 принят пятилетний план, предусматривающий дальнейшее упрочение материально-технической базы социализма.

Стабильный и непрерывный экономический рост неразрывно связан с сотрудничеством (закрепленным долгосрочными соглашениями) ГДР с СССР и др. социалистическими странами. ГДР — член СЭВ, в составе которого она является крупным экспортёром высококачественных изделий машиностроения, электротехники и электроники, потребительских и др. товаров. ГДР поддерживает и расширяет социалистическую интеграцию с государствами — членами СЭВ.

Промышленность. На долю промышленности приходится 67% совокупного общественного продукта. В промышленности ГДР имеется 3 сектора: социалистический (государственные предприятия и производственные кооперативы ремесленников); с государственным участием; частный. Ведущее место занимает социалистический сектор. В 1968 в нём было занято около 2,4 млн. рабочих и служащих. На предприятиях полугосударственного и частного сектора занято свыше 440 тыс. рабочих и служащих; эти предприятия играют подсобную, по весьма важную роль как поставщики государственных предприятий и производители на внешний рынок специальной продукции. В 1970 ГДР производила в 1,5 раза больше промышленной продукции, чем вся довоенная Германия в 1936. Отраслевая структура, отличающаяся преобладанием тяжёлой промышленности, существенно изменилась за годы народной власти (см. табл. 2). Расширилась и упрочилась энергетическая база (за счёт увеличения добычи бурого угля и использования нефти, поступающей из СССР). Возник ряд новых отраслей, создана металлургическая база. Усиливаются неметаллоёмкие и нематериалоёмкие отрасли, способствующие повышению технического уровня всего хозяйства. Особое внимание уделяется развитию химической промышленности, в частности нефтехимии, а также электроники и приборостроения, судостроения, металлургической промышленности второй ступени (обработка проката). Так, если за 1950—70 общая промышленная продукция выросла в 5,4 раза, то химическая промышленность в 6,1 раза, металлургия в 6 раз, машиностроение и металлообработка более чем в 8 раз, продукция электротехники, электроники и приборостроения в 11,6 раза.

Табл. 2. —Отраслевая структура промышленности (1970)

—————————————————————————————————————————————————————

| | Число | Число | Валовая | Индекс |

| Отрасли промышленности | предприятий | занятых, | продукция, | продукции |

| | | тыс. чел. | млн. марок | (1950=100) |

|————————————————————-————————————————————————-————————|

| Энергетическая и топливная | 52 | 174 | 8104 | 238 |

—————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————

| Металлургическая | 31 | 120 | 11366 | 597 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Химическая | 876 | 323 | 21037 | 609 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Стройматериалов | 546 | 92 | 3007 | 530 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Общее и транспортное | 2589 | 809 | 36296 | 736 |

| машиностроение | | | | |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Электротехническая, электроника и | 688 | 364 | 13878 | в 11 раз |

| приборостроение | | | | |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Лёгкая (без текстильной) | 3903 | 450 | 16269 | 393 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Текстильная | 1369 | 249 | 10145 | 331 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Пищевкусовая | 1494 | 217 | 25392 | 440 |

|————————————————————————————————————————————————————|

| Водное хозяйство | 16 | 19,5 | 758 | … |

—————————————————————————————————————————————————————

72,9% промышленной продукции (1969) производилось в 8 южном и юго-западном округах. Началось сглаживание различий между высокоиндустриальным югом и аграрным севером. На С. созданы центры судостроения и нефтепереработки.

Добывающая промышленность и энергетика. Из минеральносырьевых ресурсов страна обеспечена полностью только бурым углем и калийной солью. Бурый уголь — основа энергетики (85% производства электроэнергии). Главные буроугольные бассейны: Галле — Лейпциг и Нижнелаузицкий (округ Котбус). Центр тяжести угледобычи и электроэнергетики перемещается из первого бассейна во второй (45% угледобычи и 37% производства электроэнергии); на базе бурого угля в округе Котбус построен крупнейший комбинат Шварце-Пумпе (у г. Хойерсверда), производящий брикеты, газ, кокс, химические продукты. Добываются каменный уголь (Цвиккау-Эльсниц), железная руда (Гарц, Тюрингенский Лес), никелевая (район г. Глаухау), оловянные, цинковые, свинцовые руды (Рудные горы), урановая руда (в горах Эльбзандштейн). Месторождения калийных солей сосредоточены на Ю.-З. и в предгорьях Гарца. Начата добыча нефти (р-н г. Штральзунд). О добыче полезных ископаемых см. в табл. 3.

Главные электростанции находятся в пределах основных буроугольных бассейнов. Более крупные ТЭС размещаются в округе Котбус: Люббенау I, II, III и Фечау (1300 тыс. и 1200 тыс. квт). При содействии СССР строятся (1971) ТЭС «Боксберг» (3 млн. квт), «Тирбах», АЭС «Норд» (2 млн. квт, в округе Росток). В 1966 вошла в строй первая АЭС у Рейнсберга (округ Потсдам). Электростанции объединены в единую систему. Большая часть электроэнергии (около 70%) потребляется промышленностью.

Обрабатывающая промышленность. До войны единственным на территории ГДР металлургическим заводом полного цикла был небольшой завод «Максхютте» (около г. Заальфельд). В 50-е гг. построены два крупных комбината: «Ост» в Эйзенхюттенштадте (работающий на польском угле и советской руде) и «Вест» у г. Кальбе (с 1968 перестроился на металлообработку). Восстановлены и реконструированы сталеплавильные и прокатные заводы (в Бранденбурге и Хеннигсдорфе, в Ризе, Грёдице, завод легированных сталей в Фрейтале). Медная руда перерабатывается в Эйслебене (комбинат им. В. Пика) и в Хетштедте. Созданы алюминиевая (Биттерфельд, Лаута) и никелевая промышленность (Санкт-Эгидиен), построен цинкоплавильный завод в Фрейберге.

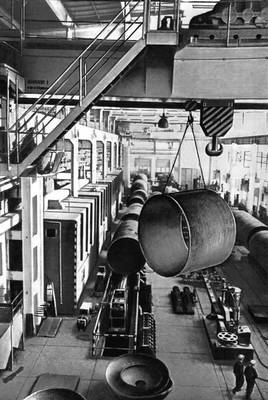

Многоотраслевое машиностроение, а также электротехника, электроника и приборостроение — ведущие отрасли промышленности. На долю этих отраслей приходится свыше 1/3 стоимости промышленной продукции. Наряду с традиционными отраслями (электротехнической, точной механической и оптикой, станкостроением) созданы новые отрасли тяжёлого машинострения (производство металлургического оборудования, некоторые виды транспортного и с.-х. машиностроения, электроника и др.). Модернизированы старые отрасли, в первую очередь станкостроение. Предприятия тяжёлого машиностроения размещены в гг. Магдебург, Лейпциг, Гримма, Вурцен, Галле, Дессау, Кётен, Цейц, Берлин, Эберсвальде, Карл-Маркс-Штадт, Пениг, Цвиккау, Дрезден, Гёрлиц, Пирна, Фрейталь, Бауцен и др. Предприятия общего машиностроения — в гг. Лейпциг, Карл-Маркс-Штадт, Дрезден, тракторостроения — в гг. Нордхаузен, Бранденбург; значительные размеры имеют вагоностроение (гг. Галле, Гёрлиц, Дессау и др.) и электролокомотивостроение (г. Хеннигсдорф), тепловозостроение (г. Потсдам). Заново создано морское судостроение (гг. Росток, Варнемюнде, Висмар, Штральзунд, Вольгаст) и частично — автостроение (гг. Цвиккау, Эйзенах, Людвигсфельде и др.). Около 9% (1969) всей промышленной продукции приходится на долю электротехнической промышленности, электроники и приборостроения (основные центры — гг. Берлин, Дрезден, Эрфурт). Точная механика и оптика представлены всемирно известным заводом «Карл Цейс» в Йене, заводами в Эрфурте, Дрездене, Карл-Маркс-Штадте, Ратенове, Берлине и др. Центр производства полиграфического оборудования — в Лейпциге. Для всех отраслей машиностроения характерна высокая экспортная квота.

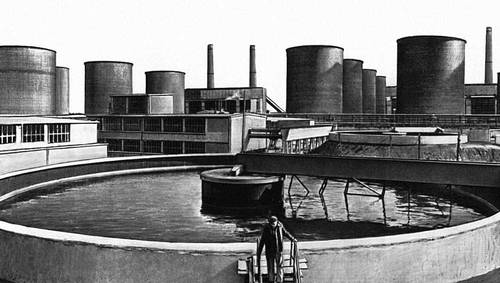

Велика роль химической промышленности. Её доля в общей промышленной продукции составляет 14% (1969; в экспорте ещё выше). Сырьевой базой служат бурый уголь, калийная и каменная соли, известняк, различные отходы производства. Поступление советской нефти (по нефтепроводу «Дружба») позволяет развивать нефтехимию, увеличить и удешевить производство продуктов органического синтеза — пластических масс и синтетических волокон. Нефтепровод проложен до пограничного г. Шведт на Одере, где построен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комбинат (мощность 6 млн. т нефти в год). Из Шведта нефтяное сырьё по трубопроводу поступает крупнейшему химическому комбинату страны «Лейнаверке» им. В. Ульбрихта (производство азота и азотных удобрений, бензина, многочисленные продукты органического синтеза); 2-я очередь — завод «Лейна-2» (производство сырья для синтетических волокон и пластмасс). Крупнейший район химической промышленности — округ Галле (свыше 40% всей продукции) и примыкающая к нему часть территории округа Лейпциг (комбинат «Отто Гротеволь» в Белене, комбинат в Эспенхайне). Крупные химические предприятия — «Бунаверке» в Шкопау (карбид кальция, синтетический каучук и т. д.), нефтеперерабатывающий комбинат в Люцкендорфе, Фильмфабрик Вольфен, электрохимический комбинат в Биттерфельде, азотный завод в Пистерице и др.

Табл. 3. —Добыча полезных ископаемых и производство основных видов промышленной продукции

——————————————————————————————————————————

| Виды продукции | 1950 | 1960 | 1970 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Каменный уголь, млн. т. | 2, 8 | 2, 7 | 1, 0 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Бурый уголь, млн. т. | 137 | 225,5 | 260,6 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Железная руда, млн. т. | 0,4 | 1,6 | 0,4 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Электроэнергия, млрд. квт-ч. | 19,5 | 40,3 | 67,6 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Чугун, млн. т. | 0,3 | 2,0 | 2,0 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Сталь, млн. т. | 1,0 | 3,7 | 5,1 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Прокат, млн. т. | 0,8 | 2,6 | 3,4 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Серная кислота (моногидрат), тыс. т. | 300 | 730 | 1099,2 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Карбид кальция, тыс. т. | 606 | 923 | 1248,0 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Калийные удобрения (по содержанию Кэ0), | 1,3 | 1,7 | 2,4 |

| млн. т | | | |

|————————————————————————-——————————————————|

| Азотные удобрения, тыс. т. | 231 | 334 | 378,0 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Фосфатные удобрения, тыс. т. | 25 | 166 | 403,0 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Цемент, млн. т. | 1,4 | 5,0 | 8 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Пластмассы и синтетич. смолы, тыс. т. | — | 115 | 370 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Химические волокна, тыс. т. | 93 | 155,8 | 214,8 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Локомотивы, дизель- и электровозы, шт. | 184 | 675 | 633 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Пассажирские вагоны, шт. | 433 | 1701 | 1519 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Легковые автомашины, тыс. шт. | 7,2 | 64,1 | 126,6 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Тракторы, тыс. шт. | 5,2 | 9,1 | 16,4 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Суда морские, т. | — | 154,3 | 277,9 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Дизельные двигатели, тыс. л. с. | 110 | 1694 | 6222 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Радиоприёмники, тыс. шт. | 277 | 809,6 | 806,9 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Телевизоры, тыс. шт. | — | 416,5 | 380 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Фотоаппараты, тыс. шт. | 142 | 530 | 723 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Ткани, млн. м2 | 289 | 609 | 715 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Обувь кожаная, млн. пар | 7,9 | 25 | 36,4 |

|————————————————————————-——————————————————|

| Чулки и чулочные изделия, млн. пар | 146 | 151 | 199 |

——————————————————————————————————————————

Из отраслей лёгкой промышленности главные — текстильная и швейная. Текстильная промышленность наряду с хлопчато-бумажными и шерстяными тканями выпускает синтетические (дедерон, вольприла и т. д.). Характерна специализация на высококачественной продукции (трикотаж, чулки, декоративные ткани, гардины, тюль и т. д.). Основной район текстильной промышленности — округ Карл-Маркс-Штадт (свыше 50% всей продукции); центры швейного производства — Карл-Маркс-Штадт, Дрезден и Берлин. Развиты традиционные отрасли лёгкой — фарфоровая (Мейсен), стекольная, мебельная и др., и пищевой промышленности, полиграфия. (Об основных видах промышленной продукции см. табл. 3.)

Сельское хозяйство. К 1970 с.-х. производств. кооперативам разных типов принадлежало 86% всей с.-х. площади, народным имениям — 7%. С.-х. площадь составляет около 60% территории страны; 73% всех с.-х. земель (1970) под пашней, 23% — под сенокосами и пастбищами, 4% — сады, огороды, питомники.

Сельское хозяйство имеет отчётливо выраженное животноводческое направление (57,8% продукции в 1969). Животноводство отличается высокой продуктивностью (надой молока на корову в год свыше 3300 л), в основном обеспечивает население мясом, полностью — молоком, яйцами, маслом (см. табл. 4 и 5). Развито птицеводство (25,5 млн. кур-несушек и около 4,4 млрд. яиц в 1970).

Табл. 4. — Поголовье скота, тыс. голов

————————————————————————————————

| Крупный рогатый скот | 1960 | 1970 |

| |—————————————————|

| | 4675, 3 | 5190,2* |

|———————————————————————————————-|

| в т. ч. коровы | 2175, 1 | 2162,9 |

|———————————————————————————————-|

| Свиньи | 8316, 1 | 9683,6* |

|———————————————————————————————-|

| Овцы | 2015, 4 | 1597,5 |

————————————————————————————————

* На 100 га с.-х. площади 82,6 голов крупного рогатого скота и 154 свиней.

Табл. 5. — Продукция животноводства, тыс. т

——————————————————————————————

| | 1960 | 1970 |

|———————————————————————-———————|

| Мясо (в живом весе) | 1362, 7 | 1800, 4 |

|———————————————————————-———————|

| В том числе: | | |

|———————————————————————-———————|

| свинина | 842, 6 | 1040, 4 |

|———————————————————————-———————|

| говядина | 353, 3 | 582, 1 |

|———————————————————————-———————|

| телятина | 22, 8 | 17, 9 |

|———————————————————————-———————|

| мясо птицы | 73, 2 | 114, 2 |

|———————————————————————-———————|

| Молоко (3, 5% жирности) | 5730, 1 | 7091, 0 |

——————————————————————————————

В посевах преобладают (свыше 50% площади) зерновые (рожь, пшеница, овёс, ячмень), а также картофель и кормовые корнеплоды (свыше 20%). Из технических культур главная — сахарная свёкла. В пригородных районах — овощеводство и садоводство. Сельское хозяйство отличается большой степенью механизации (около 150 тыс. тракторов и около 18 тыс. комбайнов в 1970), широким применением удобрений, высокой урожайностью (урожайность в 1970 — зерновых 28 ц, картофеля 196 ц, сахарной свёклы 320 ц с га).

Лесное хозяйство. Около 1/3 древесины импортируется. В результате лесонасаждений, мелиоративных работ и ухода за лесами состояние лесного хозяйства значительно улучшилось и оно всё в большей мере снабжает сырьём народное хозяйство.

Рыболовство— преимущественно в Балтийском море. Улов рыбы 317 тыс. т (1969).

Транспорт. Густая сеть путей сообщения обслуживает не только внутренние нужды, но в значительной мере и трансъевропейские и международные перевозки. Удельный вес (1970, в % к грузообороту всех видов транспорта общего пользования) ж.-д. транспорта составляет 32,4, морского транспорта — 54,5, речного транспорта —1,8, автотранспорта (включая заводской) 9,6, трубопроводного —1,1. Длина железных дорог 14,65 тыс. км, из них электрифицировано 1,35 тыс. км. Наиболее крупные ж.-д. узлы — Берлин, Лейпциг, Дрезден. Длина автодорог 44,3 тыс. км, протяжённость автострад 1,4 тыс. км; в автопарке свыше 2,9 млн. машин всех типов. Основные водные пути — Одер, Эльба и система каналов между ними; длина свыше 2,5 тыс. км. Общий тоннаж морского флота 1,3 млн. т дедвейт (1970). Главные морские порты на Балтийском море — Висмар, Росток, Штральзунд, их грузооборот вырос до 12,8 млн. т в год. Авиакомпания «Интерфлюг» имеет около 30 международных линий, основной аэропорт — Шёнефельд (Берлин).

Внешние экономические связи. По размерам внешнеторгового оборота ГДР занимает 2-е место среди социалистических стран после СССР. Торговый баланс большей частью активен. В экспорте преобладают готовые промышленные изделия. Около 56% экспорта приходится на продукцию машиностроения и металлообработки, в том числе комплектное оборудование, транспортные средства (морские суда, электровозы, вагоны), электротехнические изделия, изделия точной механики и оптики, с.-х. машины. Вторая важнейшая статья экспорта — химикаты, в том числе калийные (ГДР — один из главных поставщиков на мировой рынок) и азотные удобрения, сода, моющие средства, синтетический каучук, фотохимические товары, волокно, пластмассы и т. д. В импорте преобладают сырьё, полуфабрикаты и продовольствие; импортируются каменный уголь, кокс, железная руда, нефть, бокситы и др. ГДР имеет обширные торговые связи, участвует во многих международных выставках и ярмарках. Лейпцигская ярмарка стала «торговым мостом» между Востоком и Западом.

Решающую роль во внешней торговле играют социалистические страны (3/4 всего оборота в 1970). Основной торговый партнёр — СССР (около 40% всего оборота). Поставки нефти (в дальнейшем газа), цветных металлов, пиломатериалов из СССР служат основой развития важнейших отраслей народного хозяйства ГДР. В то же время на СССР приходится большая часть экспорта из ГДР судов, пассажирских вагонов, станков и др. продукции. О структуре экспорта и импорта см. табл. 6.

Табл. 6. —Структура экспорта и импорта по группам товаров, в %

—————————————————————————————————

| | 1960 | 1970 |

|————————————————————————————————|

| Экспорт | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция промышленности основных | 30,5 | 20,8 |

| материалов | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция металлообрабатывающей | 51,8 | 56,2 |

| промышленности | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция лёгкой и пищевой | 15,8 | 21,3 |

| промышленности | | |

|————————————————————————————————|

| Прочая | 1,9 | 1,7 |

|————————————————————————————————|

| Импорт | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция промышленности основных | 41,8 | 31,8 |

| материалов | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция металлообрабатывающей | 14,4 | 36,4 |

| промышленности | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция лёгкой и пищевой | 27,7 | 19,7 |

| промышленности | | |

|————————————————————————————————|

| Продукция сельского и лесного | 15,4 | 11,0 |

| хозяйства | | |

|————————————————————————————————|

| Прочая | 0,7 | 1,1 |

—————————————————————————————————

Важное значение имеет научно-техническое сотрудничество с СССР. С помощью Советского Союза сооружены предприятия нефтепереработки и нефтехимии, электростанции и т. д. Крупные торговые партнёры ГДР — Чехословакия, Польша, Венгрия, Болгария. Около 1/4 всего торгового оборота приходится на капиталистические страны, главным образом ФРГ и Западный Берлин, а также Швецию, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию, Францию, Австрию. Расширяется торговый оборот с развивающимися странами (Арабская Республика Египет, Индия и др.). Денежная единица — марка ГДР; по курсу Госбанка СССР на сентябрь 1971 100 марок равны 40,5 руб.

Экономико-географические районы. С учётом уровня развития производительных сил и степени индустриализации на территории ГДР можно выделить следующие районы (см. табл. 7).

Приморский район выделяется животноводческой продукцией (свыше 1/5 поголовья крупного рогатого скота и свиней) и значительными размерами пищевой, особенно рыбообрабатывающей, промышленности 1/5 всей промышленной продукции), а также судостроением. Возделываются рожь и картофель, пшеница и сахарная свёкла. Росток (вместе с Варнемюнде)— крупнейший порт и центр морского судостроения; крупные верфи в Висмаре и Штральзунде (рыболовные суда), производство судового оборудования в Шверине. Морское побережье и равнина Мекленбургского поозёрья — район туризма и курортов.

Приберлинский район — индустриальный район; выделяются чёрная металлургия и нефтепереработка, машиностроение (транспортное, энергетическое, электроника и приборостроение). Главные центры: Бранденбург — порт на р. Хафель, Хеннигсдорф, Потсдам, Людвигсфельде (производство грузовых автомобилей), Вильдау и Эберсвальде (тяжёлое машиностроение), Ратенов (оптика), Тельтов (электротехническая промышленность, электроника), Премниц (химическое волокно), Фюрстенвальде (производство автобусов). Новые индустриальные центры связаны с поставками сырья из СССР и Польши — Эйзенхюттенштадт (чёрная металлургия), Шведт (нефтепереработка и нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность). В сельском хозяйстве повсеместно — молочное животноводство; посевы ржи, овса, пшеницы и сахарной свёклы, картофелеводство; Одербрух — район овощеводства.

Восточный район— новый промышленный район, становится основным энергетическим узлом ГДР. Общегосударственное значение имеют буроугольные комбинаты Шварце-Пумпе (у г. Хойерсверда) и Лауххаммер. Машиностроение (Лауххаммер) производит промышленное буроугольное оборудование. производство алюминия в Лауте. Традиционны шерстяная промышленность (гг. Котбус, Форст, Вильгельм-Пик-Штадт-Губен) и производство синтетических волокон (Вильгельм-Пик-Штадт-Губен). Большая часть посевной площади занята посевами ржи и картофеля; в Шпревальде — овощеводство.

Табл. 7. Соотношение некоторых показателей экономико-географических

районов, в %, (1970)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

| | Пло- | Насе- | Общая | Энерге- | Метал- | Химич. | Машино- | Электро- | Текстиль- |

| | щадь | ление | пром. | тика | лургия | пром-сть | строение | технич., | ная |

| | | | продук- | | | | и трансп. | электронная | пром-сть |

| | | | ция | | | | машино- | пром-сть, | |

| | | | | | | | строение | приборо- | |

| | | | | | | | | строение | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Берлин, столица ГДР | 0,4 | 6,4 | 5,4 | 3,4 | 0 | 4,1 | 3,9 | 21,1 | 0 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Приморский район | 24,5 | 12,2 | 6,8 | 1,6 | — | 1,1 | 9,2 | 2,1 | 0,5 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| В том числе округа: | | | | | | | | | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Росток | 6,5 | 5,0 | 3,2 | 1,6 | — | 0,2 | 6,2 | 0,4 | — |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Шверин | 8,0 | 3,5 | 2,1 | 0 | — | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 0,3 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Нёйбранденбург | 10,0 | 3,7 | 1,5 | — | — | 0 | 1,2 | 0,1 | 0,2 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Приберлинский район | 18,2 | 10,6 | 10,0 | 4,5 | 35,2 | 11,8 | 8,3 | 6,0 | 0,7 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| В том числе округа: | | | | | | | | | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Потсдам | 11,6 | 6,6 | 5,8 | 4,5 | 18,4 | 3,0 | 6,7 | 4,4 | 0,7 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Франкфурт-на-Одере | 6,6 | 4,0 | 4,2 | 0 | 16,8 | 8,8 | 1,6 | 1,6 | — |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Восточный район | | | | | | | | | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| округ Котбус | 7,6 | 5,0 | 5,1 | 45,6 | — | 3,5 | 2,6 | 1,0 | 2,9 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Южный район | 19,1 | 30,5 | 34,5 | 13,8 | 30,0 | 18,6 | 34,7 | 43,0 | 77,9 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| В том числе округа | | | | | | | | | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Гера | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 1,4 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 7,9 | 8,0 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Зуль | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 0,3 | 0,6 | 2,5 | 3,6 | 5,4 | 0,1 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Карл-Маркс-Штадт | 5,6 | 12,0 | 14,4 | 4,5 | 7,2 | 4,5 | 16,1 | 12,6 | 53,3 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Дрезден | 6,2 | 11,0 | 12,7 | 7,6 | 17,4 | 7,8 | 12,2 | 17,1 | 16,5 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Западный район | 30,2 | 35,1 | 38,3 | 31,0 | 34,7 | 61,2 | 41,3 | 27,0 | 18,0 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| В том числе округа: | | | | | | | | | |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Магдебург | 10,7 | 7,7 | 6,5 | — | 1,4 | 5,0 | 9,4 | 5,4 | 0,1 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Галле | 8,1 | 11,3 | 15,1 | 17,1 | 31,7 | 40,5 | 10,5 | 2,6 | 0,3 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Лейпциг | 4,6 | 8,7 | 9,7 | 12,9 | 1,6 | 10,9 | 13,1 | 6,6 | 9,7 |

|—————————————————-————————————————————————————————————————-————————————————-|

| Эрфурт | 6,8 | 7,4 | 7,0 | 1,0 | — | 4,8 | 8,3 | 12,4 | 7,9 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Табл. 8. — Средние месячные доходы полностью занятых рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (в марках)

——————————————————————————————————————————————

| Год | Промыш- | Строительство | Сельское и | Транспорт | Связь | Торговля |

| | ленность | | лесное | | | |

| | | | хозяйство | | | |

|——————-——————-————————-—————————————-————————————|

| 1955 | 460 | 440 | 324 | 444 | 345 | 380 |

|——————-——————-————————-—————————————-————————————|

| 1960 | 571 | 600 | 475 | 587 | 468 | 487 |

|——————-——————-————————-—————————————-————————————|

| 1965 | 656 | 686 | 573 | 672 | 574 | 536 |

|——————-——————-————————-—————————————-————————————|

| 1670 | 770 | 833 | 710 | 806 | 653 | 487 |

——————————————————————————————————————————————

Южный район— старинный горнопромышленный и лесохозяйственный район (добыча калийной соли, железной, никелевой и урановой руд). Развитая и многоотраслевая структура обрабатывающей промышленности наиболее сложных отраслей. Типична некоторая распылённость производства по небольшим населенным пунктам и мелким городам. Высокая доля в общей продукции электротехнической промышленности, электроники и приборостроения, металлоизделий, машиностроения и транспортного машиностроения, металлургии, текстильной промышленности. Индустриальные центры: Дрезден и Карл-Маркс-Штадт с окружением Риза и Грёдиц, Радеберг, Гёрлиц, Пирна, Циттау, Хейденау, Вердау, Цвиккау, Гласхютте (точная механика и оптика), Мейсен (производство саксонского фарфора). Центры текстильной промышленности и машиностроения — гг. Карл-Маркс-Штадт, Плауэн, Глаухау, Ауэ, Криммичау, Бургштедт, Меране, Хоэнштейн-Эрнстталь, Лимбах-Оберфрона, Эльсниц и др.; производство химического волокна в Рудольштадт-Шварце, Эльстерберге. В Цвиккау — транспортное машиностроение, станкостроение; в Фрейберге, Ауэ, Санкт-Эгидиене — выплавка цветных металлов. Округа Гера и Зуль выделяются приборостроением для научных целей, точной механикой и оптикой (гг. Йена, Зуль, Ильменау), радио-(Зоннеберг) и электроаппаратурой (Целла-Мелис); в округе Зуль — стекольно-керамическая промышленность, производство охотничьих ружей, велосипедов, мотороллеров, игрушек, музыкальных инструментов (Клингенталь). Основные с.-х. культуры — рожь, овёс, картофель; животноводство. Район туризма.

Западный район— старейший горнопромышленный район (добыча бурого угля, калийных солей, медной и железных руд в предгорьях Гарца). Здесь сложились крупные отрасли промышленности: энергетика, чёрная и цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, пищевая (39% продукции ГДР) промышленность, а также деревообработка. Выделяются промышленные районы Магдебурга, Галле, Лейпцига и предгорья Гарца. Магдебург — крупный транспортный узел и основной центр тяжёлого машиностроения ГДР, в районе Шёнебек — Кальбе — тракторостроение, производство дизельных двигателей, металлообрабатывающая и химическая промышленность; в Ильзенбурге и Бурге — прокатное производство, машиностроение (особенно в Цербсте и Хальденслебене). В округе Галле на базе угледобычи и электроэнергетики сложился крупнейший район химической промышленности (азотный завод в Пистерице, нефтеперерабатывающий в Цейце, алюминиевый в Биттерфельде). Транспортное машиностроение и резиновая промышленность в Готе, металлообработка, текстильная и пищевая промышленность в Нордхаузене. В Эрфурте — вагоностроение и точная механика, в Эйзенахе — автомобилестроение, в Веймаре — точная механика, в Руле — оптика и точная механика, в Штасфурте — телевизоры, в Апольде и др. близлежащих городах — текстильная промышленность; в Зёммерде — точная механика. На район приходится 1/3 всех посевных площадей и около 1/3 поголовья крупного рогатого скота. В равнинной и холмистой частях района (особенно в т. н. Магдебургской Бёрде) — высокая распаханность: посевы пшеницы и сахарной свёклы, корнеплоды. Развито молочное животноводство и свиноводство.

Самостоятельный экономико-географический район образует Берлин — столица ГДР.

С. Б. Лавров.

Рост материального благосостояния. Со времени образования ГДР вместе с ростом национального дохода значительно вырос жизненный уровень населения. В 1949 национальный доход составлял 22,32 млрд. марок, а в 1970 — 108 млрд. марок. Возросли доходы трудящихся (см. табл. 8). В 1967 и 1971 было осуществлено повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий населения (минимальная заработная плата составляет 350 марок).

В расчёте на душу населения вклады в сберегательные кассы увеличились с 69 марок (1950) до 2,8 тыс. марок (1969). Коэффициент покупательной способности марки возрос в 1969 по сравнению с 1950 с 52,7 до 100, а реальные доходы рабочих и служащих на душу населения увеличились за 1960 — 68 на 25%. В 1970 16% всех семей имели автомашины, 19% — мотоциклы или мотороллеры, 22% — мопеды, 92% — радиоприёмники, 69% — телевизоры, 56% — холодильники и 54% — электрические стиральные машины. По потреблению многих продовольственных товаров (например, 100,2 л молока, 65 кг мяса и мясопродуктов, 14,2 кг сливочного масла) на душу населения ГДР занимает одно из ведущих мест в мире.

За 1950—70 оборот розничной торговли возрос на 271% (в социалистическом секторе — на 533%). В 1967 в ГДР введена 5-дневная рабочая неделя, при этом продолжительность рабочей недели была сокращена с 48 до 43,75, а при сменной работе — до 42 часов.

Социальное обеспечение рабочих, служащих и членов их семей осуществляется в порядке социального страхования, которым руководит ОСНП (Объединение свободных немецких профсоюзов). Государствкнное страхование членов с.-х. и др. производственных кооперативов, частных предпринимателей, а также работников свободных профессий и членов их семей производится с 1968 специальным органом — Государственным страхованием ГДР (до 1968 — Немецким страховым обществом). По обеим системам страхования выплачиваются пособия по болезни, при несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании, по беременности и родам и др., а также пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Средства на социальное страхование образуются за счёт обязательных взносов предприятий и самих трудящихся, а также за счёт дотации из государственного бюджета. Ежемесячно каждый работник вносит в фонд социального обеспечения 10% своей зарплаты или оклада (но не более 60 марок) до достижения пенсионного возраста. Такую же сумму отчисляет в этот фонд и предприятие (в горнодобывающей промышленности в два раза больше) с надбавкой в 3% на страхование от несчастных случаев. С 1971 введено добровольное страхование трудящихся с суммы заработка, превышающей 600 марок.

Пенсии по старости выплачиваются по достижении мужчинами 65, а женщинами — 60 лет (в горнодобывающей промышленности — соответственно 60 и 55 лет), при наличии не менее 15 лет стажа работы, подлежащей обязательному страхованию. В 1969 выплата пенсий составила 58,2% всех расходов фонда социального страхования. Расходы государства на социальное обеспечение и пенсии в 1969 составили 22,2% расходов всего государственного бюджета.

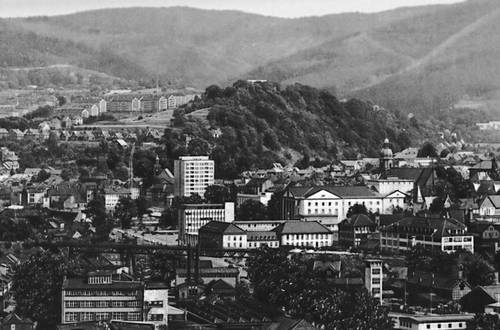

Круспе. ГДР.

Лит.: Экономическая география ГДР, под ред. Г. Шмидт-Реннера, пер. с нем., М., 1963; Лавров С. Б., Чочиа Н. С., Экономическая география ГДР, [Л.], 1962; Statistisches Jahrbuch der DDR, [B., c 1956—]; Handbuch der DDR, [B., 1964]; Raus O., Freytag S., DDR, B., 1961; Territorialplanung im neuen ökonomischen System der Planung und Leitung, B., 1966.

VIII. Вооружённые силы

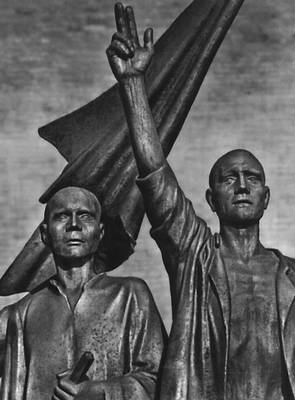

Вооружённые силы (Национальная народная армия, ННА) состоят из сухопутных войск, ВВС, войск ПВО, народного ВМФ и пограничных войск. Руководство ими осуществляет министр национальной обороны. Имеются Главный штаб ННА, штабы видов вооруженных сил, военных округов и военные советы. Высший политический орган — Главное политическое управление. Вопросы обороны страны решает Совет национальной обороны, подчинённый Народной палате и Государственному совету ГДР. строительство ННА началось с 1956. 18 января Народная палата приняла закон о создании национальных вооруженных сил. Впервые в германской истории образованы вооруженные силы, призванные стоять на страже интересов трудящихся. ННА располагает различными видами вооружения, необходимыми для обороны. Вместе с братскими армиями организации Варшавского договора ННА активно участвует в проведении совместных мероприятий по укреплению мощи объединённых вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности в Европе. Армия комплектуется на основе закона о введении всеобщей воинской обязанности (24 января 1962) и по принципу добровольности. Призывной возраст 18 лет, продолжительность действительной военной службы 18 месяцев. Воинская обязанность, при необходимости, может распространяться также и на женщин. Подготовка офицерского состава проводится в высших офицерских училищах и в Военной академии им. Ф. Энгельса. 1 марта 1956, когда первые части ННА приняли военную присягу, отмечается в ГДР как День Национальной народной армии и является всенародным праздником трудящихся.

IX. Медико-географическая характеристика

Медико-санитарное состояние и здравоохранение. В 1970 на 1000 жителей рождаемость составляла 13,9, общая смертность 14,1, детская смертность 18,8 на 1000 живорождённых (в наиболее развитых в экономическом отношении с преимущественным промышленным производством западного и южного районах отмечается более низкая детская смертность). В 1949 эти данные составляли соответственно 14,5; 13,4; 78,0. Средняя продолжительность жизни — 67,8 года у мужчин и 73,1 года у женщин. В структуре заболеваемости и смертности преобладает неинфекционная патология (главным образом сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли). Встречаются орнитоз и листериоз. Значительно снизилась заболеваемость туберкулёзом, дифтерией, корью, вирусным гепатитом. С 1965 не было случаев заболевания полиомиелитом.

В ГДР — государственная система здравоохранения. Центральный орган — созданное в 1949 министерство здравоохранения. Все трудящиеся и члены их семей обеспечиваются бесплатной медицинской помощью. В 1970 функционировало 626 больниц на 190 тыс. коек; 11,1 койки на 1000 жителей (187,2 тыс. коек, т. е. 10,2 койки на 1000 жителей в 1950). Среди больниц 423 общие больницы (130,4 тыс. коек), 111 клиник при университетах и медицинских академиях (18,7 тыс. коек), стационары при 7 научно-исследовательских институтах (921 койка), свыше 50 (1969) туберкулёзных больниц, лечебниц и отделений в больницах и домах для выздоравливающих, 40 больниц для нервно-психических больных, 8 тыс. коек (1968) для рожениц. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание в 1970 осуществляли 452 поликлиники (180 в 1949) и 828 амбулаторий (520 в 1949). Работало 1096 консультаций для беременных и 10 тыс. консультаций для матерей (включая филиалы на местах). Количество мест в постоянно действующих и сезонных детских яслях составляло 175 тыс. Санаторно-курортную помощь оказывали 178 учреждений (санатории, дома отдыха и др.) на 18,2 тыс. коек.

В 1970 работали 27,3тыс. врачей (1 врач на 626 жителей), 7,3 тыс. зубных врачей, 2,9 тыс. фармацевтов и 245,1 тыс. чел. среднего и вспомогательного медицинского персонала (1969). Подготовку врачей осуществляли 6 медицинских факультетов университетов и 3 медицинских академии. Выпуск врачей (включая зубных) составил (1970) 1,8 тыс. человек Известны курорты Бинц, Брамбах, Бад-Шандау, Бад-Эльстер, Бад-Кёзен, Обервизенталь и др. В 1969 государственные ассигнования на здравоохранение и социальное обеспечение (без социального страхования) составили 5917,7 млн. марок.

Лит.: Das Gesundheitswesen der Deutschen Demokratischen Republik, B., 1967; Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, B., 1970; Bevölkerungsstatistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, B., 1968.

Н. С. Космарская, Л. Н. Захарова.

Ветеринарное дело. На территории ГДР ликвидированы многие опасные болезни с.-х. животных, однако продолжают регистрироваться отдельные случаи сибирской язвы, бешенства, инфекционного энцефаломиелита лошадей, листериоза; среди с.-х. птицы — болезнь Ньюкасла, холера; среди кроликов — миксоматоз. Существенное место в патологии животных занимают гельминтозы: фасциолёз, диктиокаулёз, стронгилятозы и кокцидиозы. В северных районах отмечаются заболевания животных, связанные с недостатком в почве и растениях необходимых микроэлементов — кобальта, селена, меди.