Геморрагический инсульт

Версия: Клинические рекомендации РФ 2022 (Россия)

Категории МКБ:

Артериовенозный порок развития церебральных сосудов (Q28.2), Внутримозговое кровоизлияние (I61), Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (I62), Субарахноидальное кровоизлияние (I60)

Разделы медицины:

Анестезиология, Неврология, Нейрохирургия

Общая информация

Краткое описание

Разработчик клинической рекомендации:

- Ассоциация нейрохирургов России

- Всероссийское общество неврологов

- Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ

Применение отложено

В соответствии с Правилами поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6 –9 и 11 статьи 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 1968, клинические рекомендации применяются следующим образом:

– размещенные в Рубрикаторе после 1 июня 2022 года – с 1 января 2024 года.

Клинические рекомендации

Геморрагический инсульт

Возрастная категория: Взрослые

Пересмотр не позднее: 2024

Дата размещения: 15.12.2022

Статус: Действует

ID: 523

Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Геморрагический инсульт – полиэтиологическое заболевание, включающее все формы нетравматического внутричерепного кровоизлияния

Субарахноидальное кровоизлияние (САК) – одна из форм геморрагического инсульта, характеризующаяся распространением крови из кровеносного русла в субарахноидальное пространство (между мягкой и паутинной оболочками) головного мозга.

Аневризма головного мозга (АГМ) – это патологическоерасширение просвета артерии головного мозга, обусловленное истончением мышечного слоя стенки сосуда на фоне сохранных интимы и адвентициального слоев. Следствием разрыва АГМ в подавляющем большинстве случаев является САК, которое может сопровождаться внутримозговой гематомой (ВМГ) и внутрижелудочковым кровоизлиянием (ВЖК).

Артериовенозная мальформация – вариант сосудистых ангиоматозных пороков развития нервной системы, является следствием диспластического метаморфоза, инициированного неизвестными факторами. Следствием разрыва АВМ являются внутримозговая гематома ВМГ, САК или ВЖК.

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статической класификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

МКБ–10.

I60 –Субарахноидальное кровоизлияние:

I60.0 – Субарахноидальное кровоизлияние из ствола внутренней сонной артерии синуса и бифуркации

I60.1 – Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии

I60.2 – Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии

I60.3 – Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии

I60.4 – Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии

I60.5 – Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии

I60.6 – Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий

I60.7 – Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной

I60.8 – Другое субарахноидальное кровоизлияние.

I60.9 – Субарахноидальное кровоизлияние с неуточненной причиной

I61 – Внутримозговое кровоизлияние:

I61.0 – Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное

I61.1 – Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное

I61.2 – Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное

I61.3 – Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга

I61.4 – Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок

I61.5 – Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое

I61.6 – Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации

I61.8 – Другое внутримозговое кровоизлияние

I61.9 – Внутримозговое кровоизлияние неуточненное

I62 –Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние:

I62.0 –Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое)

I62.1 –Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние

Нетравматическое эпидуральное кровоизлияние

I62.9 –Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное

Q28.2 –Артериовенозный порок развития церебральных сосудов.

Облачная МИС «МедЭлемент»

Облачная МИС «МедЭлемент»

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 5500 KZT / 27 BYN в месяц

Классификация

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Классификация ГИ

Существует несколько классификаций ГИ в зависимости от расположения кровоизлияния. Одни подробные и описывают все возможные варианты локализации гипертензивных гематом, в том числе и отдельные классификации для разных областей мозга (больших полушарий, ствола, мозжечка), другие более лаконичны и подразделяют ВМГ на меньшее количество форм в зависимости от расположения основного объема ВМГ и места ее возникновения [1].

Согласно наиболее распространенной классификации ГИ, объединяющей положения несколько других, в зависимости от формы и локализации ВМГ подразделяют на следующие типы:

Путаменальная гематома — гематома, располагающаяся в области подкорковых ядер, латерально относительно внутренней капсулы;

Таламическая гематома — гематома таламуса, располагается медиально относительно внутренней капсулы;

Смешанная гематома — гематома подкорковых ядер, охватывающая область латеральнее и медиальнее внутренней капсулы, или с субкортикальным и глубинным расположением;

Субкортикальная гематома – гематома, расположенная близко к коре головного мозга;

Гематома мозжечка — гематома полушарий и/или червя мозжечка;

Гематома ствола мозга.

Классификация периодов САК

Выделяют 3 основных периода аСАК.

1. Острый период – 14 дней с момента последнего САК (период, в течение которого чаще всего происходит ухудшение пациентов на фоне отека, вазоспазма и ишемии головного мозга). В этом периоде выделяют острейший период (0-72 часа), когда у пациента клинические проявления обусловлены именно кровоизлиянием (до возникновения вазоспазма).

2. Подострый период – 15 — 31 дней с момента последнего САК (период, в течение которого регрессируют основные осложнения САК).

3. Холодный период – 1 мес и более с момента САК (период, когда могут наблюдаться остаточные нарушения, связанные с перенесенным САК).

Классификация аневризм

По месту возникновения различают бифуркационные и стволовые АГМ, по форме – мешотчатые (около 90% АГМ, одно- или многокамерные) и фузиформные.

По количеству АГМ делаться на одиночные (80%) и множественные (20%).

По размеру выделяют милиарные аневризмы (до 3 мм), среднего размера (3-14 мм), большого размера (15-24 мм) и гигантские АГМ (25 и более мм).

90% АГМ располагаются в передних отделах АКБМ, 10% — в задних отделах (вертебробазилярном бассейне) АКБМ.

Классификации артериовенозных мальформаций.

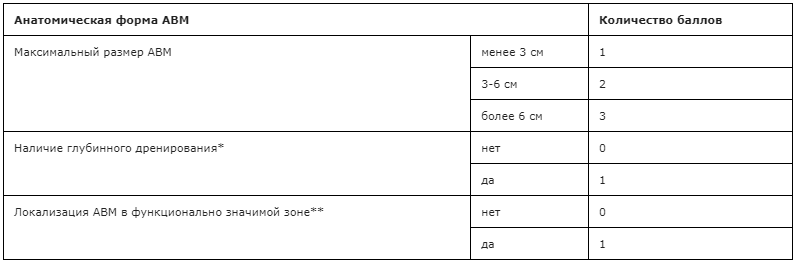

Наиболее распространенной классификацией АВМ является шкала Spetzler-Martin (S-M), предложенная R.F. Spetzler и N.A. Martin в 1986 году [40]. Классификацию применяют для прогнозирования осложнений при хирургическом лечении мальформаций. Шкала учитывает 3 наиболее значимых параметра, влияющих на исход: размер, дренирование и локализацию мальформации (см. приложение XIX).

При резекции АВМ 1-2 балла по S-M риск осложнений низкий, 3 балла вариабельный, 4-5 баллов – высокий.Дополнительно введенный шестой балл означает неоперабельную мальформацию.

LawtonM.T. с соавт. (2003) предложили модифицированнуюклассификацию для АВМ 3 балла по S-M [41].Перечислив все возможные комбинации составляющих параметров, данные мальформации разделяют на:

-

S1V1E1 – мальформации размером менее 3 см, дренирующиеся в глубинные вены и расположенные в значимой зоне;

-

S2V1E0 – АВМ 3 см и более с глубинным дренированием в незначимой зоне мозга;

-

S2V0E1 – образования диаметром 3 см и более без глубинного венозного оттока в функционально значимой зоне;

-

S3V0E0 – мальформации более 6 см без глубинных эфферентов вне важной зоны.

Результаты хирургии АВМ S1V1E1 сопоставимы с исходами операций при мальформациях 1-2 балла по S-M, их причисляют к подтипуIII-. При мальформациях S2V1E0 (подтип III) исходы вариабельны.Результаты оперативного лечения мальформаций S2V0E1 неудовлетворительные, такие АВМ относят к подтипу III+. Мальформации S3V0E0 (подтип III*) не встречаются.

На результаты хирургии АВМ также влияют возраст пациента, размытость мальформации и анамнез заболевания. Учитывая данные факторы, LawtonM.T. с соавт. в 2010 году предложили шкалу, названную дополнительной классификацией Spetzler-Martin или классификацией Lawton-Young[42] (см. приложение XIX).

Суммируя основную и дополнительную шкалыS-M, получают комбинированную шкалуS-M, более точно прогнозирующую исход хирургического лечения.При выключении из кровотока АВМ 2-6 баллов риск осложнений низкий (0-24%), 7-10 баллов – высокий (39-63%) [43]. В настоящий момент классификация Lawton-Young наиболее точно прогнозирует исход хирургического лечения АВМ [44].

Для облегчения градации АВМ SpetzlerR.F. и PonceF.A. в 2011 году предложили классификацию, названную Spetzler-Ponce [45].Принимая во внимание схожесть клинических исходов при хирургии АВМ, оцененных в 1 и 2 балла по S-M, а также в 4 и 5 баллов, все мальформации разделяют на 3 класса:

1) класс A – мальформации1 и 2 балла по S-M;

2) класс B –АВМ3 балла по S-M;

3) класс C – мальформации 4 и 5 баллов по S-M.

Для прогнозирования вероятности осложненияпри эмболизации АВМ применяют классификацию Buffalo score (2015) (см. приложение XIX). Шкала оценивает количество ножек афферентов, их размер и расположение мальформации. При увеличении количества баллов по Buffalo score возрастает количество периоперационных осложнений (с 0 до 75%) [46].

При радиохирургии АВМ на гамма-ноже применяют шкалы Radiosurgery-based AVM score (RBAS, шкала Pollock-Flickinger, 2002 и 2008)[47,48] и Virginia radiosurgery AVM scale (VRAS, шкала Virginia, 2013) [49]. Обе шкалы оценивают радикальность облитерации мальформации и функциональных исход.

Градация АВМ по RBAS (2002) = 0,1 x (объем АВМ в мл) + 0,02 x (возраст пациента в годах) + 0,3 x (локализация мальформации*)

*Локализация АВМ:

0 баллов – лобная и височная доли

1 балл – теменная, затылочная доли, внутрижелудочковое расположение, мозолистое тело и мозжечок

2 балла – базальные ядра, таламус, ствол мозга.

Оценка АВМ по RBAS (2008, модифицированный вариант) = (0,1)x(объем АВМ в мл) + (0,02)x(возраст пациента в годах) + (0,5)x(расположение мальформации*).

*Локализация АВМ:

0 баллов – лобная и височная доли

1 балл – теменная, затылочная доли, внутрижелудочковое расположение, мозолистое тело и мозжечок

2 балла – базальные ядра, таламус, ствол мозга.

Классификация VRASвключает в себя объем АВМ, ее локализацию и анамнез заболевания(см. приложение XIX).

С увеличением количества баллов снижается вероятность тотальной облитерации АВМ и количество хороших функциональных исходов при всех трех шкалах.

Для прогнозирования радикальности облитерации АВМ и определения дозы радиации при облучении на линейном ускорителе применяют Шкалу Heidelbergscore (2012) [50].Учитывают размер мальформации и возраст пациента. Результат расчитывают таким образом:

1 балл – возраст пациента 50 лет и менее и размер АВМ менее 3 см;

2 балла – возраст пациента более 50 лет или размер мальформации 3 см и более;

3 балла – возраст пациента более 50 лет и размер мальформации 3 см и более.

Увеличение балла по данной шкале на 1 приводит к снижению вероятности облитерации на 44%.

Для оценки полноты закрытия АВМ при ее однократном облучении на протонном пучке применяют шкалу ProtonradiosurgeryAVMscale (PRAS, 2014) [50]. Оценивает объем и локализацию АВМ.

Градация АВМ по PRAS= 0,26 x (объем АВМ в мл) + 0,7 x (локализация АВМ*)

*Локализация АВМ

0 баллов – поверхностныеАВМ (лобная, височная, теменная, затылочная доли, внтурижелудочковая локализация, мозолистое тело, мозжечок).

1 балл – глубинная локализации АВМ (базальные ядра, таламус, ствол мозга).

С увеличением балла по PRAS снижается вероятность облитерации АВМ.

Этиология и патогенез

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Выделяют первичные и вторичные внутримозговые кровоизлияния. Гематома, возникающая в результате артериальной гипертонии, является первичным кровоизлиянием, и наблюдается в 70-90% [1].

При вторичном кровоизлиянии гематома возникает вследствие следующих причин [2,3,4]:

1) разрыва АВМ (46%);

2) разрыва аневризмы с формированием ВМГ (22%);

3) тромбоза венозных синусов и корковых вен (17%);

4) разрыва дуральных артериовенозных фистул (9%);

5) васкулопатий (3%);

6) болезни Моя-Моя (3%);

7) кровоизлияния в опухоль (1%).

Внутримозговая гематома может образоваться также вследствие повышения интенсивности кровотока и проницаемости микроциркуляторного русла в области инфаркта мозга. Описана возможность формирования внутримозговых кровоизлияний как осложнения инфекционных заболеваний центральной нервной системы и эклампсии [1,3].

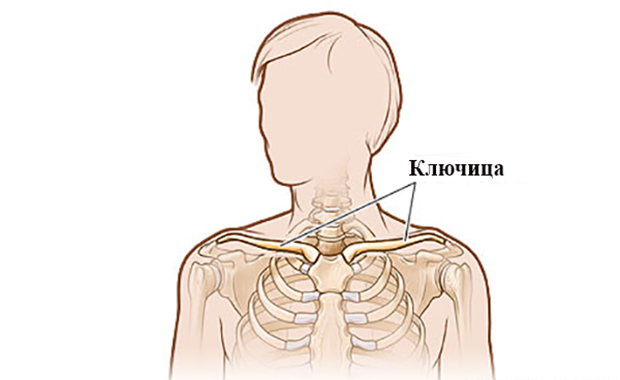

Гипертензивная гематома возникает в результате проникновения крови из патологически измененной артерии в вещество головного мозга. Небольшие по диаметру артерии, из которых происходит кровоизлияние, расположены в области базальных ядер, таламуса, варолиева моста, а также у поверхности мозга, не имеют развитых анастомозов, являясь часто конечными ветвями. Возможности перераспределения крови и адаптации к изменениям гемодинамики у этих артерий минимальны. В связи с этим, длительная артериальная гипертония и атеросклероз приводят к выраженным изменениям их стенок. В результате развивающегося липогиалиноза, фибриноидного некроза и истончения мышечного слоя упругость сосудистой стенки уменьшается, а проницаемость увеличивается. Нередко формируются микроаневризмы [5].

Существуют два механизма развития кровоизлияния: по типу гематомы и по типу диапедезного пропитывания. Кровоизлияния по типу гематомы встречаются в 85% случаев по материалам аутопсий, имеют типичную локализацию в подкорковых ядрах, полушариях мозга и мозжечке. При данном типе кровоизлияния излившаяся кровь раздвигает мозговое вещество, что сопровождается перемещением отдельных участков мозга. В связи с этим, в первые часы не происходит значительного разрушения мозгового вещества. При кровоизлиянии по типу гематомы размеры гематомы намного превышают объем разрушенной ткани. Кровоизлияния по типу диапедеза встречаются значительно реже, являясь чаще всего следствием системных изменений сосудистой стенки и увеличения ее проницаемости и/или системных изменений гемостаза. Такие кровоизлияния чаще имеют небольшие размеры и располагаются преимущественно в таламусе или варолиевом мосту [6].

Наиболее частой причиной САК является АГМ.

При возникновении АГМ выделяют предрасполагающие врожденные факторы и приобретенные факторы.

К предрасполагающим генетическим факторам относят изменения в генах, отвечающих за синтез структурных элементов сосудистой стенки. Выявлен ряд наследственных заболеваний, ассоциирующихся с высокой частотой встречаемости (от 5 до 40%) АГМ у таких пациентов: синдром Эллерса-Данло (тип IV), синдром Марфана, нейрофиброматоз I типа, аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек.

Выделяют так называемые семейные АГМ – у 7-20% пациентов с аневризматическим САК родственники первой или второй степени родства также имеют АГМ.

К приобретённым факторам относят наличие артериальной гипертензии, атеросклероз. Среди факторов риска формирования АГМ также выделяют курение, тяжелые формы алкогольной зависимости, женский пол [7-15].

В ряде случаев можно связать формирование АГМ с тяжелой черепно-мозговой травмой, инракраниальной инфекцией или с расширением артерий при артериовенозной мальформации головного мозга.

АВМ могут возникать как внутриутробно, так и после рождения. Наиболее частой генетической причиной эмбрионального формирования АВМ является наследственная геморрагическая телеангиэктазия. Мутация генов, кодирующих клеточные рецепторы эндоглин и ALK1, инактивирует сигнальный путь с участием трансформирующего фактора роста β1, обладающего антипролиферативной активностью [16]. АВМ выявляют у 9-16% людей с наследственной геморрагической телеангиоэктазией [17,18]. Другой генетической причиной является мутация гена RASA1 [19].

Несмотря на преимущественно врожденный характер, ряд АВМ могут образовываться после рождения и расти в течение жизни. Об этом свидетельствует обнаружение мальформаций при повторной ангиографии, выполненной через несколько лет после первичной ЦА или МРТ, при которых АВМ отсутствовала [20]. Причиной развития приобретенных мальформаций считается асимптомный венозный тромбоз, приводящий к локальной венозной гипертензии, ишемии и выработке эндотелиального фактора роста сосудов, уровень которого повышен при наличии АВМ [21].

Кровоизлияние из АВМ является наиболее частым вариантом ее клинических проявлений и происходит, в среднем, у 50% пациентов [22].Высокое артериальное давление в афферентах АВМ [23] и несбалансированность притока и оттока крови являются главными факторами риска ее разрыва [24]. Чаще наблюдают кровоизлияниеиз небольшихмальформаций [25,26]. В больших АВМ из-за низкого периферического сосудистого сопротивления развивается эффект “обкрадывания” кровотока из рядом расположенных сосудов мозга. Данный синдром, отсутствие нормального гематоэнцефалического барьера между сосудами АВМ и головным мозгомивенозная гипертензиявследствие обструкции венозного оттока препятствуют адекватному газообмену, что приводит к ишемии ткани мозга рядом с высокопоточными мальформациями[27,28].По этой причинерасположение АВМ в функционально значимых зонах мозга часто приводит к смещениюэтих центров в соседние отделы или в противоположное полушарие [29]. Длительная ишемия и пульсация сосудов АВМ приводят к развитию судорог, обычно наблюдаемых при мальформациях большого размера с распространением на кору мозга [30].

Эпидемиология

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Геморрагический инсульт составляет 10-15% от всех видов нарушения мозгового кровообращения. Только в Российской Федерации каждый год диагностируют ГИ у 43 000 человек. Средний возраст пациентов с ГИ — 60-65 лет, соотношение мужчин и женщин равно 1,6:1. Риск развития ГИ значительно повышается после 55 лет и удваивается с каждым последующим десятилетием. Летальность от ГИ достигает 40-50%, а инвалидность развивается у 70-75% выживших. Факторами риска в развитии ГИ являются высокое артериальное давление, злоупотребление алкоголем, наличие в анамнезе предыдущих нарушений мозгового кровообращения, а также нарушения функции печени, сопровождающиеся тромбоцитопенией, гиперфибринолизом и уменьшением факторов свертывания крови [1,4,6].

АГМ встречаются в 1-5% при аутопсийных исследованиях, однако частота разрывов АГМ намного меньше и составляет 2 – 20 случаев на 100 000 человек в год [13,14,31,33]. САК чаще происходит у женщин (частота 3:2). Пик заболеваемости приходится на возрастной период от 40 до 60 лет.

Частота встречаемости АВМ среди населения по разным данным варьирует от 0,015% до 0,14% [33,34].Разрыв мальформации происходит у наиболее молодых пациентов в сравнении с другими сосудистыми аномалиями [35]. Манифестация заболевания характерна для 20-45 лет. Кровоизлияние из АВМ является самой частой причиной ВМГ у пациентов моложе 45 лет [36]. Средний риск разрыва АВМ составляет 2-4% в год [22].Вероятность кровоизлияния в течение всей жизни варьирует от 17% до 90% [35]. Риск кровоизлияния повышают глубинная локализация АВМ, ее дренирование в вену Галена и геморрагический анамнез. При отсутствии указанных факторов риск разрыва мальформации составляет 0,9%, при их комбинации – 34% [37].

Для более точного расчета вероятности кровоизлияния из АВМ в течение жизни пациента применяют формулу, предложенную KondziolkaD. с соавт. (1995) [38]:

Риск кровоизлияния из АВМ в течение жизни = 1 – (вероятность того, что кровоизлияние не произойдет) предполагаемая продолжительность жизни (годы)

Комментарий: “вероятность того, что кровоизлияние не произойдет” = (100 – риск разрыв в год (%)) / 100.

Для облегчения расчета можно использовать упрощенную формулу [39]:

Риск кровоизлияния из АВМ в течение жизни = 105 – возраст пациента

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клинические проявления и течение гипертензивной гематомы разнообразны [9]. Симптоматика развивается, как правило, внезапно, обычно днем. Наиболее частые провоцирующие факторы — подъем АД, прием алкоголя, физические нагрузки, горячая ванна. Общемозговые расстройства являются ведущими. Развивается резкая головная боль, нередко тошнота и рвота. Возможно возникновение эпилептического приступа. Может наблюдаться психомоторное возбуждение. Часто наблюдается снижение бодрствования различной степени выраженности.

Менингеальная симптоматика в первые часы представлена преимущественно светобоязнью, скуловым симптомом Бехтерева. В дальнейшем появляется ригидность мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского. У пожилых пациентов в 1/3 случаев раздражение мозговых оболочек не выявляют.

Вегетативная симптоматика представлена гиперемией кожных покровов, потливостью, хриплым дыханием, которое при нарушении бодрствования может становиться стридорозным или типа Чейна-Стокса, напряжением пульса и повышением АД.

Очаговая симптоматика зависит от локализации ВМГ. Субкортикальные ВМГ, расположенные близко к центральным извилинам или распространяющиеся на подкорковую область, путаменальные и смешанные ВМГ обычно проявляются контралатеральным гемипарезом различной выраженности, гемианестезией, гемианопсией, парезом лицевой мускулатуры и языка по центральному типу. При поражении доминантного полушария возникают нарушения речи, субдоминантного – нарушения «схемы тела», анозогнозия. При кровоизлияниях в таламус возникает контралатеральная гемигипестезия и гемиатаксия, гемианопсия, гемипарез. Возможны сонливость и апатия. При субкортикальных гематомах, расположенных вдали от центральных извилин, развивается симптоматика поражения соответствующих долей большого мозга. для кровоизлияний в мозжечок характерны выраженное головокружение, нистагм, резкая боль в затылке, атаксия, гипотония мышц. При ВМГ мозжечка значительного объема возникает прямое сдавление ствола мозга с поражением нервов и проводящих путей ствола, нарушением функции дыхания и гемодинамики, или окклюзионная гидроцефалия, с развитием окклюзионно-дислокационного синдрома. Важно помнить, что при отсутствии развернутой картины окклюзионно-дислокационного синдрома, симптоматика поражения мозжечка не всегда четко проявляется при осмотре пациента в положении лежа. Кровоизлияние в ствол мозга (чаще, варолиев мост) сопровождается поражением ядер черепно-мозговых нервов и проводящих путей ствола, возникают альтернирующие синдромы, часто ВМГ ствола сразу приводят к развитию комы и нарушений витальных функций.

Прорыв крови в желудочковую систему (изолированное ВЖК или прорыв ВМГ) возникает у половины пациентов. Клинические проявления ВЖК разнообразны и зависят от объема излившейся в желудочки крови. Для ВЖК характерны гипертермия, гиперсаливация. Окклюзия ликворопроводящих путей сопровождается развитием окклюзионно-гипертензионного синдрома, при массивном ВЖК возникает нарушение бодрствования, горметония, мышечная гипотония, расстройства дыхания и гемодинамики.

Дислокационный синдром развивается при ВМГ значительного объема, чаще височной локализации и сопровождается нарушением бодрствования, анизокорией с мидриазом на стороне поражения, сменой полушарного пареза взора на стволовой, расстройствами дыхания и сердечно-сосудистой деятельности [51].

У лиц старшего возраста и/или при небольших, ограниченных белым веществом головного мозга, гематомах общемозговые и менингеальные симптомы могут быть мало выражены или отсутствовать, а в клинической картине преобладают очаговые симптомы.

Критерии диагноза геморрагический инсульт:

— клиническая картина заболевания: остро возникшая очаговая и менингеальная симптоматика

— данные нейровизуализации (предпочтительна компьютерная томография): внутримозговая гематома, не связанная с травмой, разрывом аневризмы и сосудистой мальформации, кровоизлиянием в опухоль

Комментарии: при подозрении на вторичный характер геморрагического инсульта, в том числе и у страдающих артериальной гипертонией, требуется установление возможных причин кровоизлияния (коагулопатия (в т.ч. лекарственная), васкулопатия, эклампсия, заболевания крови и др.).

Выделяют типичные (70%) и атипичные (30%) проявления САК.

При типичном начале заболевания основным клиническим симптомом САК является внезапная, сильная головная боль (по типу «удара в голову»). Часто головная боль сопровождается рвотой, светобоязнью, кратковременной или длительной утратой сознания. Артериальное давление чаще повышено.

У 30% пациентов с разрывами АГМ наблюдается стертая или атипичная клиническая картина САК (ложномигренозная форма, ложногипертоническая форма, ложновоспалительная форма, ложнопсихотическая форма, ложнотоксическая форма, ложнорадикулярная форма).

Разрыв АВМ в 97% пациентов сопровождается развитием общемозгового синдрома. Менингеальный синдром наблюдают в 88%: в 60% он умеренно выражен, в 28% – грубый.У 42% пациентов при разрыве АВМ сознание ясное, у 44% происходит нарушение уровня бодрствования до оглушения, у 14% – до сопора и комы. Парезы мышц конечностей наблюдают в 53%, плегию – в 21% [52].

Очаговые неврологические нарушения и угнетение сознания при кровоизлиянии из АВМ возникают реже, чем при кровоизлиянии из аневризм или ГИ. Это связано с тем, что ВМГ при разрыве мальформации обычно не распространяются на внутреннюю капсулу, не всегда имеют большие размеры, течение заболевания редко осложняется развитием ангиоспазма, а разрыв глубинных эфферентов часто приводит к изолированным вентрикулярным кровоизлияниям. Кроме того, гематомарядомс ядром АВМ часто раздвигает паренхиму мозга и не повреждает его проводящие пути. Пациенты с разрывом АВМ наиболее молодые, что способствует их восстановлению [22,25].

Очаговые неврологические нарушения развиваются чаще при наличии ВМГ (52%), реже – при изолированном САК (41%), еще реже – при изолированном ВЖК (28%) [22].

В 28% кровоизлияние из АВМ клинически проявляет себя лишь общемозговым и менингеальным синдромом без очаговых неврологических нарушений. Такая клиническая картина требует дифференцировки с разрывом аневризмы головного мозга. В пользу разрыва мальформации у таких пациентов свидетельствует меньшая выраженность менингеального синдрома (в 65% он умеренно выражен), а у 20% пациентов можно выявить изменения мышечного тонуса, анизорефлексию и наличие патологических рефлексов [52].

Риск летального исхода при кровоизлиянии из АВМ составляет 10-30%, неврологические симптомы развиваются в 50%, из них стойкие сохраняются в 10-20% [22].При первом разрыве летальность составляет 14%, при втором – 21% при третьем – 25% [53].

Диагностика

Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Основные задачи ургентной диагностики, проводимой пациентам с острым внутричерепным кровоизлиянием сводятся к выявлению этиологического фактора кровоизлияния с акцентом на выявление его симптоматической природы (разрыв аневризмы или АВМ), оценке тяжести состояния пациента, определению характера и тяжести кровоизлияния, поскольку именно эти факторы определяют сроки хирургического вмешательства и прогноз заболевания.

Критерии установления диагноза:

1) анамнестические данные,

2) физикальное обследование

3) лабораторные исследования,

4) инструментальные исследования и др.

Жалобы и анамнез

Пациенты с геморрагическим инсультом полушарной локализации при сохраненном ясном сознании или его угнетении до оглушения обычно предъявляют жалобы на головную боль, рвоту, головокружение, а также слабость в конечностях (контралатеральных пораженному полушарию мозга), нарушение чувствительности, зрения и пр. У пациентов может развиваться один из видов афазии, тогда пациенты не могут предъявить жалобы. При локализации геморрагического инсульта в стволе мозга или в мозжечке могут добавляться жалобы на нарушение координации, глотания, двоение.

Анамнестически удается установить, что заболевание развивается остро, с подъема артериального давления, внезапной сильной головной боли, утраты сознания, иногда сопровождающегося судорогами в конечностях. У большинства пациентов возникновению ГИ предшествует длительно существующая, «не леченая» артериальная гипертензия, мочекаменная болезнь и ожирение.

-

При опросе пациента рекомендуется обратить внимание на сроки развития симптомов, остроту появления симптомов [54].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

-

Рекомендуется при неясном анамнезе у пациента с нарушенным бодрствованием прежде всего исключить черепно-мозговую и сочетанную травму [55].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Физикальное обследование

При неврологическом осмотре выявляются угнетение сознания различной степени выраженности, менингеальная симптоматика, очаговые симптомы (поражения черепных нервов, полушарные и стволовые симптомы).

-

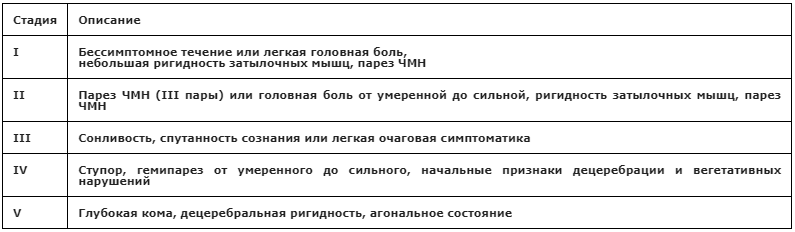

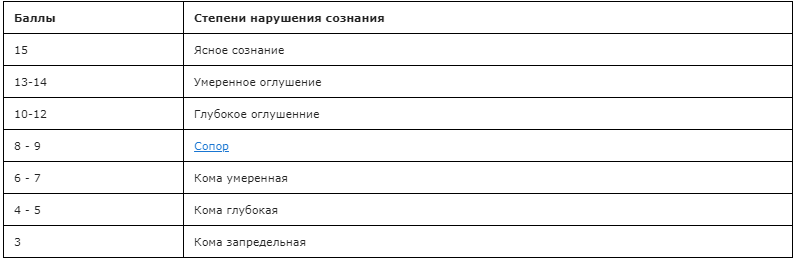

Для оценки тяжести состояния у пациентов с аСАК рекомендовано использовать следующие шкалы — шкала комы Глазго, Hunt-Hess, WFNS (см. Приложение Г) [213].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5)

-

Рекомендуется начать обследование всех пациентов с аСАК с общего осмотра, стандартной оценки тяжести состояния, систем органов и неврологического статуса [56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4)

-

Рекомендуется использовать для оценки состояния шкалу инсульта Национальных институтов здоровья (Шкала NIHS), Канадскую шкалу тяжести неврологического состояния, системы прогностических баллов Аллена и др. [57- 61].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

Лабораторные диагностические исследования

-

Пациентам с нетравматическим внутричерепным кровоизлиянием, с целью исключения коагулопатиирекомендовано выполнить:

— общий (клинический) анализ крови [214, 215] и общий (клинический) анализ мочи [216],

— анализ крови биохимический общетерапевтический [217],

— коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза)[218],

— исследование агрегации тромбоцитов (при наличии анамнеза приема ангиагрегантов) [219,220].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4).

Комментарии: изменение свертывающей системы крови в сторону гипокоагуляции может быть обусловлено как заболеванием (патология крови, печени и т.д.), так и приемом медикаментов и наблюдается чаще при вторичном характере ВМГ.

Инструментальные диагностические исследования

-

При внутричерепных кровоизлияниях для уточнения его расположения и объема рекомендуется проведение КТ или МРТ головного мозга [62-65].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств — 3).

Комментарии: Исследование необходимо выполнить в течение первых 2 часов от момента госпитализации.

Объем кровоизлияния определяют либо с помощью программы, поставляемой производителем томографа, либо по формуле АВС/2, где А — наибольший диаметр, В — перпендикулярный диаметр по отношению к А, С — количество срезов х толщину среза. Пациентам, у которых во время хирургического вмешательства планируется использовать нейронавигацию, также производят сканирование в том режиме, который необходим для последующей передачи изображения на конкретную навигационную станцию [66,67].

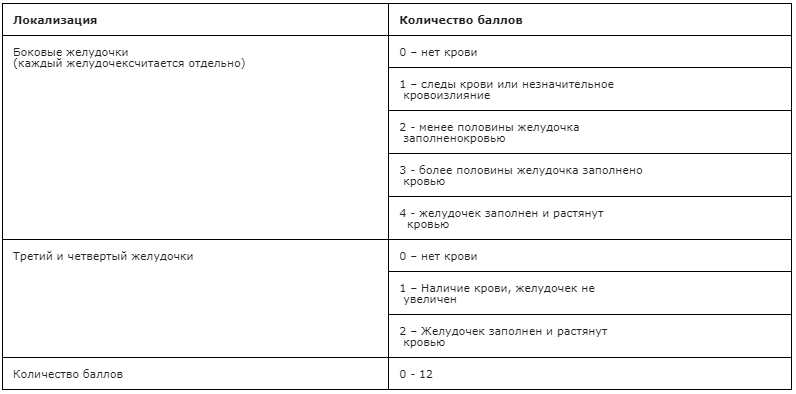

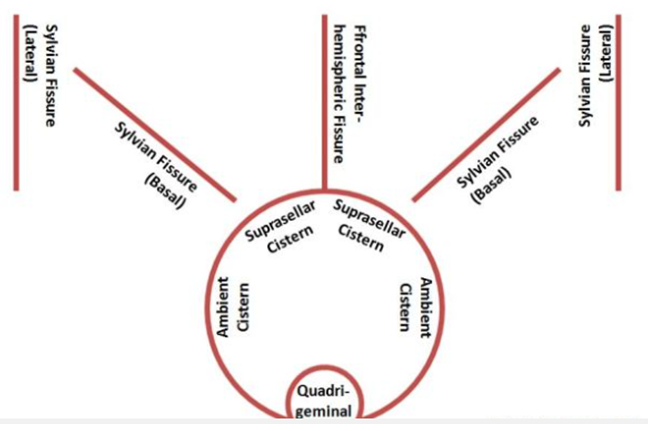

При выполнении КТ (МРТ) следует определить: наличие и топическое расположение патологического очага (очагов); объем каждого вида очага (гипо-, гиперденсивной части); положение срединных структур мозга и степень их смещения в мм; состояние ликворосодержащей системы мозга (величина, форма, положение, деформация желудочков) с определением вентрикуло-краниальных коэффициентов; состояние цистерн мозга; состояние борозд и щелей мозга. Степень выраженности САК оценивается по классификации Fisher и/или Hijdra. При наличии сопутствующего ВЖК используется шкала Graeb (см. XIX. Приложение Г).

По характеру кровоизлияния в ряде случае следует подозревать наличие сосудистой аномалии с разрывом, как причины кровоизлияния. Для артериовенозных мальформаций характерно субкортикальное кровоизлияние (60%) с различной плотностью сгустков, неправильной формы, наиболее часто на стыке лобной и теменной, височной и затылочной долей; для артериальной аневризмы — в области основания лобной доли, сильвиевой щели, на стыке лобной и височной долей [52,68].

САК возникает у 40% пациентов с кровоизлиянием из АВМ, чаще имеет место конвекситальное расположение и сочетается с ВМГ.Изолированное САК или его сочетание с ВЖК происходит в 4%, что следует отличать от разрыва аневризмы.ВЖК формируется в 56% [52]. Изолированное ВЖК (16%) является характерным признаком глубинной мальформации [69].

СДГ наблюдают в 6% в комбинации с ВМГ. Изолированная СДГ образуется менее, чем у 1% пациентов с разрывом АВМ [52].

АВМ на фоне кровоизлияния при бесконтрастной КТ выявляют в 9% [52]. Ее признаками являются расширенные или кальцинированные сосуды по краю ВМГ [70].

-

При выявлении изолированной СДГ рекомендуется исключать ЧМТ, так как у больных без сознания и отсутствии данных анамнеза, СДГ может быть обусловлена травмой головы, о которой нет информации. [221].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4).

-

У пациентов с клиникой нетравматического внутричерепного кровоизлияния при отсутствии возможностей для проведения нейровизуализации рекомендовановыполнить поясничную пункцию для определения крови в цереброспинальной жидкости [222]

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 2).

Комментарий: При наличии клинических и/или инструментальных признаков дислокации поясничная пункция противопоказана.

-

Для выявления источника кровоизлияния при подозрении на разрыв аневризмы или АВМ по данным КТ (МРТ) головного мозга, а также у пациентов моложе 45 лет и отсутствии гипертонического анамнеза рекомендуется выполнение одного из видов церебральной ангиографии[71,72]:

— КТА [223] или МРА [224]

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств — 1)

— или ЦА [225]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4)

Комментарии: Чувствительность КТА в выявлении АВМ и аневризмы на фоне кровоизлияния составляет 84-100% при специфичности 77-100% [69,73].

При проведении КТА у пациентов с ГИ часто наблюдают “симптом пятна” (spotsign), обусловленный экстравазацией контрастного препарата. При проведении КТА в первые 3 часа от начала заболевания вероятность этого симптома составляет 66%, через 6 часов снижается до 13% [4]. “Симптом пятна” является признаком нарастания объема ВМГ и ухудшает исход заболевания [74].

-

Для отличия АВМ и аневризмы при КТ-ангиографии от “симптома пятна”рекомендуется выполнитьотсроченнуюКТА через несколько минут после введения контрастного препарата[4].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5)

Комментарий: При “симптоме пятна” происходит изменение его конфигурации и плотности из-за смешивания контрастного препарата с гематомой при повторном исследовании. При АВМ и аневризме этого не происходит, их плотность соответствует плотности рядом расположенных нормальных артерий при обоих исследованиях.

-

Рекомендуется выполнение тотальной селективной церебральной ангиографии (ЦА) при недостаточной информативности КТА или МРА [225].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4)

Комментарий: “симптом пятна” при вторичном ГИ также возможен, но встречается реже: при разрыве АВМ его наблюдают в 14%, при аневризме ПМА – в 18%, при аневризме СМА – в 17% [4].Важно исследование всех четырех сосудистых бассейнов (внутренних сонных и позвоночный артерий с двух сторон). Она является наилучшим средством изучения ангиоархитектоники АВМ. Метод позволяет визуализировать кровоток по мальформации в динамике и оценить скорость его транзита. Вследствие эффекта шунтирования для высокопоточных мальформаций характерно заполнение артерий и вен в артериальную фазу. Выявление раннейдренирующей вены является характерным признаком, позволяющим заподозрить наличие ангиографически скрытой АВМ. Исходя из доказанных положений о большей эффективности ранних оперативных вмешательств, направленных на удаление сопутствующих АВМ гематом, а при благоприятных условиях и самой АВМ, в настоящее время применяется тактика ургентного ангиографического исследования у пациентов с внутричерепным кровоизлиянием сразу при поступлении в стационар. Противопоказанием могут являться лишь нарастающие нарушения витальных функций, дислокационный синдром, вынуждающие проводить либо реанимационные мероприятия или экстренное вмешательство, направленное на устранение сдавления мозга.При аллергии на препараты с рентгенконтрастными веществами, содержащими йод, рекомендуется проведение магнитно-резонансной ангиографии (МРА).

-

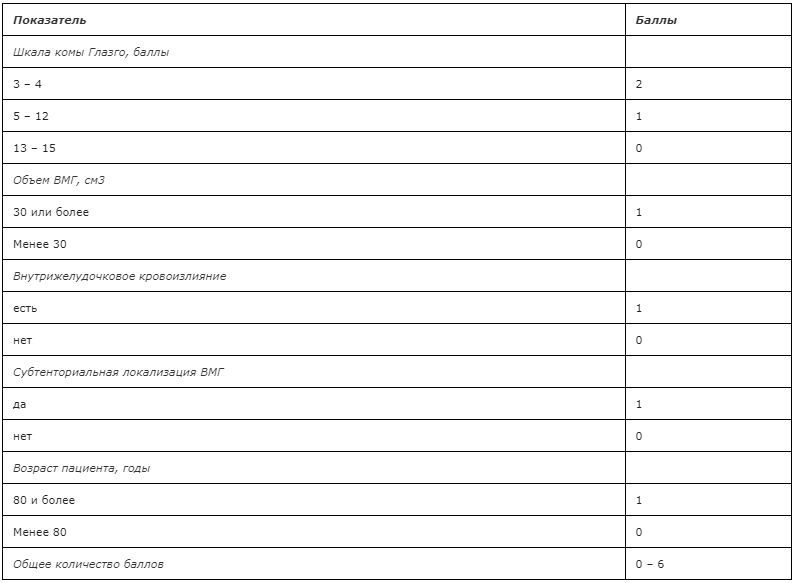

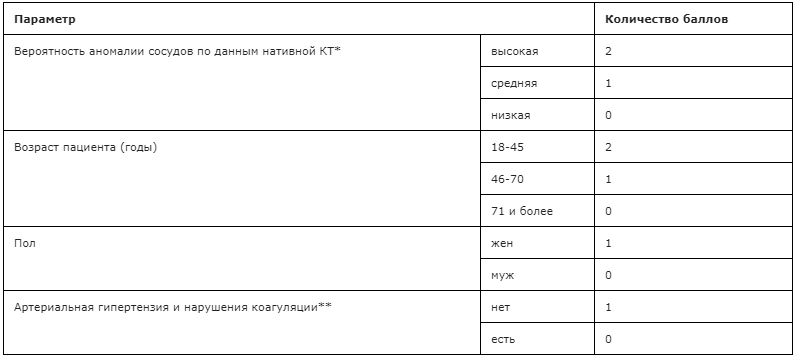

Для решения вопроса о необходимости выполнения контрастного исследования сосудов головного мозга (КТА, ЦА) у пациентов с нетравматическими ВМГ,рекомендуется оценка кровоизлияния по шкале SICH (secondary intracerebral hemorrhage score), предложенную Almandoz J.E.D. с соавт. в 2010 году (см. Приложение Г12) [75].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4)

Комментарий: Факторами риска вторичного геморрагического инсульта являются: анатомическая форма кровоизлияния по данным нативной КТ, пожилой возраст пациента, женский пол, отсутствие артериальной гипертензии и нарушений коагуляции(см. приложение Г12).При оценке по шкале SICH в 0-2 балла вероятность сосудистой патологии составляет 3%, в 3 балла и более – 34%.

Для клиник, выполняющих КТ-ангиографию не всем пациентам с нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями.

— SICH 0 – КТА и ЦА не показаны.

— SICH 1-2 –выполняют КТА и лишь при наличии сосудистой патологии или подозрении на нее проводят ЦА.

— SICH 3-6– выполняют ЦА без КТА

Для клиник, в которых всем пациентам с ВМГ выполняют КТ-ангиографию.

— SICH 0-2 – ЦА проводят при наличии сосудистой патологии или подозрении на нее при КТА.

— SICH 3-6– всем пациентам проводят ЦА вне зависимости от наличия патологии при КТА.

Ангиографически скрытые АВМ встречают в 22-30% [75].Мальформации могут быть не обнаружены при ангиографии из-за небольших размеров и сдавления гематомой [76,77].

При отсутствии АВМ при первичной ЦА целесообразно выполнение повторной ЦА после резорбции ВМГ для обнаружения мальформации.

Ангиографическими факторами риска разрыва АВМ являются стеноз и варрикоз эфферентов, исключительно глубинное венозное дренирование, единственный эфферент, венозный рефлюкс,экстра-и интранидальные аневризмы [37, 78, 79, 80].

Связанные с АВМ аневризмы образуются у 14% пациентов с АВМ [81]. При мальформациях больших полушарий аневризмы выявляют в 11%, при АВМ задней черепной ямки – в 30% [82].Redekop G. с соавт. (1998) разделили все связанные с АВМ аневризмы на интранидальные, гемодинамически связанные (проксимальные и дистальные) и не связанные с мальформацией [83]. Экстранидальные проксимальные аневризмы встречаются в 68%,дистальные – в 32%, множественные – в 24% [81].При сочетании АВМ и аневризм аневризмы являются причиной кровоизлияния в 16%, АВМ – в 72%, в 12% невозможно установить источник кровоизлияния [84].Геморрагический тип течения характерен для 61% АВМ при наличии сочетанных аневризм и для 44% без них.При увеличении размера гемодинамически связанных аневризм, риск кровоизлияния повышается [85].

Иные диагностические исследования

-

Рекомендуется всем пациентам с аСАК для оценки выраженности церебральноговазо спазма (ЦВ) проводить транскраниальную ультразвуковую допплерографию (ТКДГ) с измерением линейной скорости кровотока в М1 сегменте СМА и вычислением индекса Линдегаарда [14,86].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 2).

Комментарии: Степени выраженности ЦВ представлена в таблице 3.

Таблица 3. Степени выраженности ЦВ на основании ТКДГ [31]

Лечение

Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

1. Лечение аневризматического САК

1.1. Хирургическое лечение

1.1.1 Показания к операции

- Рекомендуется проведение операции на АГМ в остром периоде САК [15, 87, 88, 89, 90]:

А. пациентам с тяжестью САК I— IV стадиями по Hunt-Hess независимо от срока после кровоизлияния.

Б. пациентам с тяжестью САК V стадии по Hunt-Hess в течение первых суток после кровоизлияния и при оценке по ШКГ 8 баллов и более, при наличии ВМГ объемом 30 см3 и более.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

- Не рекомендуется операции на аневризме в остром периоде САК у пациентов в крайне тяжелом состоянии (7 баллов по ШКГ и менее)[88-91, 226, 227]:

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

Комментарии: в отдельных случаях решение о проведении операции у тяжелых пациентов принимается на основании расширенной врачебной комиссии.

1.1.2 Сроки операции

-

Рекомендуется при отсутствии противопоказаний проводить операции в течение 24 часов с момента диагностики разорвавшейся АГМ [15, 87, 88-90, 92].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарии: у пациентов со сложными аневризмами (гигантскими, фузиформными, вертебробазилярными) на предоперационную подготовку может потребоваться более длительное время.

1.1.3 Выбор метода хирургического лечения

Существуют 2 метода лечения АГМ – микрохирургический и эндоваскулярный.

-

Рекомендуется проведение микрохирургической операции пациентам с аневризмами супраклиноидного отдела ВСА, перикаллезной артерии, ПСА, СМА, устья ЗНМА[12,14, 92, 93].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: При невозможности по каким-либо причинам провести микрохирургическую операцию, следует рассмотреть возможность проведения эндоваскулярной операции.

-

Рекомендуется проведение эндоваскулярной операции пациентам с аневризмами супраклиноидного отдела ВСА, перикаллезной артерии, ПСА, СМА, устья ЗНМА, развилки и ствола базилярной артерии, офтальмического сегмента ВСА при технической возможности выключения аневризмы внутрисосудистым методом [12,14, 92, 93].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: При невозможности по каким-либо причинам провести эндоваскулярную операцию, следует рассмотреть возможность проведения микрохирургической операции.

1.1.4 Влияние состояния пациентов на выбор метода операции

-

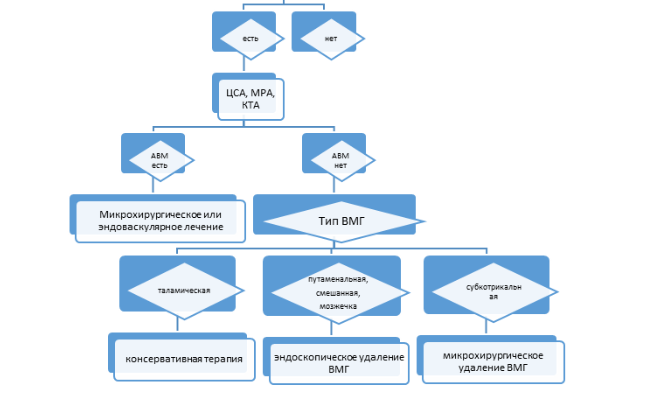

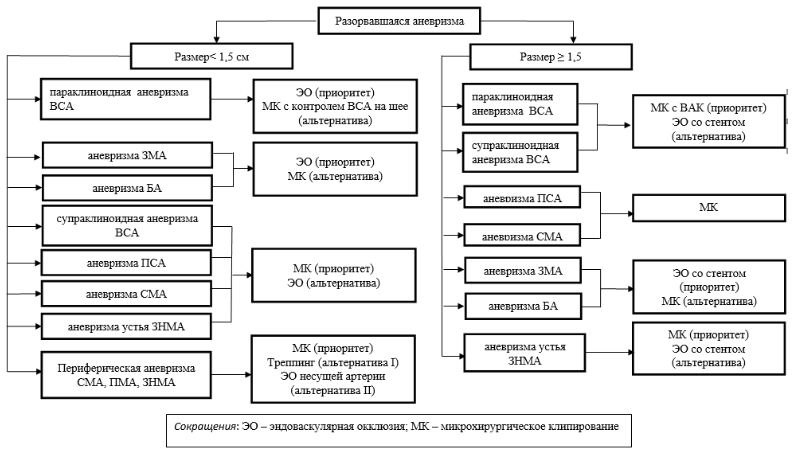

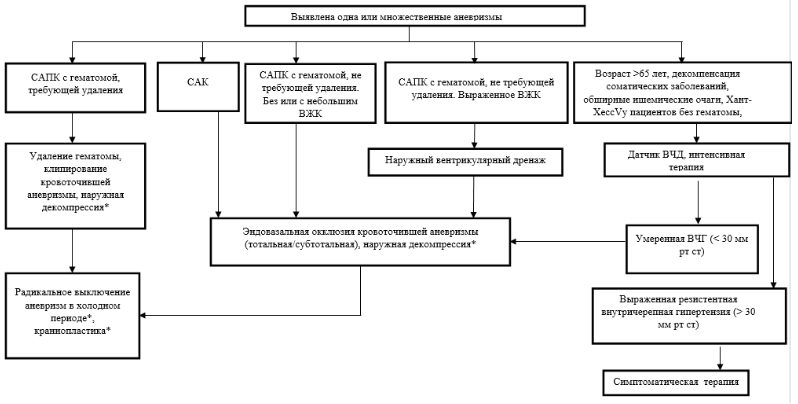

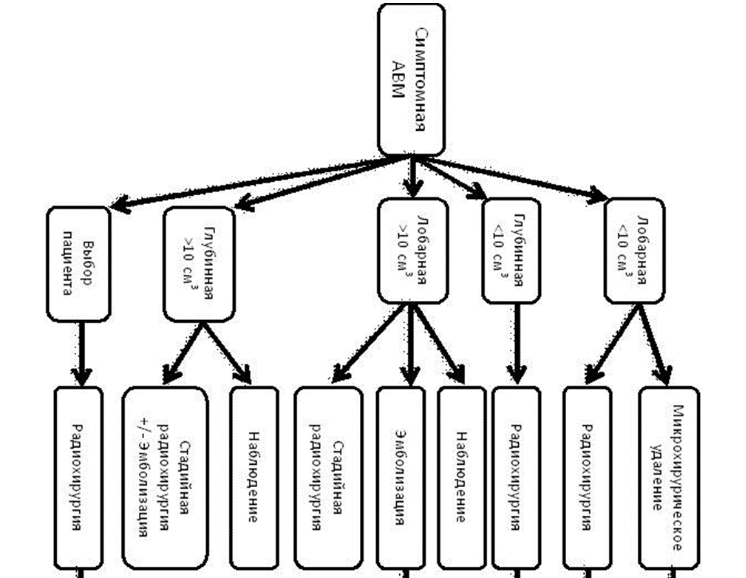

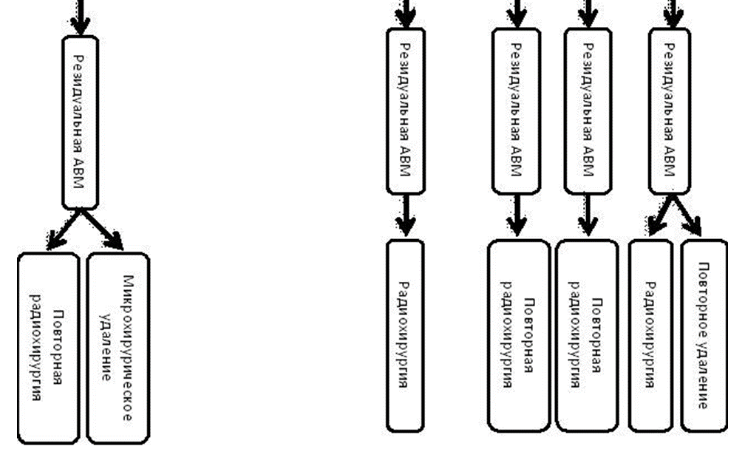

Рекомендуется проводить выбор метода хирургического лечения пациентов с аневризматическим САК в состоянии Hunt-Hess I-III стадий на основании алгоритма представленного на рис. 2 (Приложение Б) [12].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется проводить выбор метода хирургического лечения пациентов с аневризматическим САК в состоянии Hunt-Hess IV-V стадий на основании алгоритма представленного на рис. на рис. 3 (Приложение Б) [12].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.1.5 Операции у пациентов с множественными аневризмами

-

Рекомендуется первоочередное выключение разорвавшейся аневризмы наиболее приемлемым (микрохирургическим или эндовазальным) способом (рис. 3, Приложение Б). [12,14, 92]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Возможность выключения всех аневризм из кровотока за одно хирургическое вмешательство или в несколько этапов, в том числе, с комбинацией микрохирургических и эндовазальных вмешательств, решается индивидуально в каждом конкретном случае.

1.1.6 Прямые микрохирургические вмешательства на аневризме в остром периоде

-

Рекомендуется микрохирургическое выключение аневризмы путем клипирования ее шейки или выключения несущей аневризму артерии у пациентов с аневризмами супраклиноидного отдела ВСА, перикаллезной артерии, ПСА, СМА, устья ЗНМА[14, 87, 92, 94].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: При выключении вместе с аневризмой несущей артерии решение о необходимости дополнительной реваскуляризирующей операции или вынужденной декомпрессивной трепанации черепа принимается оперирующим врачом в зависимости от конкретной ситуации.

-

Рекомендуется широкая латеральная супраорбитальная краниотомия при типичных аневризмах передних отделов вилизиева круга или другой доступ в зависимости от локализации аневризмы (передний межполушарный, срединный субокципитальный, ретросигмовидный) [14, 87, 95].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.1.7 Контроль эффективности микрохирургической операции

-

Рекомендуется после окончательного наложения клипсов вскрыть тело аневризмы [31, 95, 87].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Отсутствие кровотечения будет свидетельствовать о полном выключении дна аневризмы

-

Рекомендуется интраоперационный контроль проходимости несущих аневризму артерий и функционально значимых ветвей посредством визуальной оценки области клипирования (через микроскоп и/или эндоскоп), ультразвукового исследования кровотока в артериях головного мозга или с помощью флюоресцентной видеоангиографии [87, 92, 95, 96].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: в послеоперационном периоде после микрохирургического выключения аневризмы из кровотока для оценки состояния пришеечной части и подтверждения радикальности ее клипирования проводят контрольные ангиографические исследования (КТА или ЦА)[14, 87, 97].

1.1.8 Эндоваскулярная операция

-

Рекомендуется окклюзия полости аневризмы микроспиралями или выключения несущей аневризму артерииу пациентов с аневризмами кавернозного отдела ВСА и офтальмического сегмента ВСА, основной артерии, задней мозговой артерии, ствола позвоночной артерии [14, 88, 93].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется все эндоваскулярные операции по поводу АГМ в остром периоде проводить под наркозом [14, 98, 99].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется тотальная окклюзия АГМ (Raymond-Roy 1) у пациентов в компенсированном (Hunt-Hess I-II) и субкомпенсированном состоянии (Hunt-Hess III) [14, 87, 88, 93]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется субтотальная (Raymond-Roy 2) окклюзия разорвавшейся аневризмы у пациентов в тяжелом состоянии (Hunt-Hess IV-V) при невозможности тотальной окклюзии [87, 88]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Повторную операцию с целью тотальной окклюзии аневризмы проводят в подостром или холодном периодах, после стабилизации состояния[14, 87].

1.1.9 Контроль эффективности эндоваскулярной операции

-

Рекомендуется первичная контрольная ЦА через 3-6 мес после операции для исключения реканализации аневризмы после ее тотальной окклюзии микроспиралями [14, 88].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.1.10 Другие хирургические вмешательства в остром периоде САК

1.1.10.1. Установка наружного вентрикулярного дренажа (НВД)

-

РекомендуетсяНВД всем пациентам с острой гидроцефалией и при наличии показаний (контроль ВЧД, купирование ВЧГ) у других пациентов с САК [14, 100-102].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 3).

Комментарий: НВД устанавливается из стандартной точки Кохера в контралатеральное по отношению к основному хирургическому доступу полушарие. Желательно устанавливать НВД в одну операцию, как первый этап перед краниотомией и клипированием аневризмы.

В случае эндоваскулярного вмешательства НВД устанавливают в операционной сразу после окклюзии аневризмы до пробуждения пациента после наркоза.

Если при эндоваскулярной операции планируется стентирование и введение пациенту дезагрегантов, НВД следует устанавливать перед вмешательством после вводного наркоза.

-

Рекомендуется установка двух дренажей с каждой стороны пациентам с выраженным ВЖК (10 – 12 баллов по шкале Graеb)[101, 103, 228].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4).

1.1.10.2. Декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ)

Выделяют первичную (выполняется в ходе операции клипирования аневризмы) и вторичную (выполняется отсрочено) ДТЧ.

-

Рекомендуется первичная ДТЧ пациентам в остром периоде САК при наличии одного из факторов: 1) Hunt-Hess V, 2) дислокация срединных структур более 5 мм, 3) внутримозговая гематома более 30 мл, 4) признаки острой ишемии у пациентов с массивным базальным САК (FisherIII) на 4-8 сутки после кровоизлияния [13, 104, 243].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 4).

-

Рекомендуется вторичная ДТЧ при наличии признаков рефрактерной ВЧГ[12,104,105]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Рефрактерной считается ВЧГ, которая не поддается коррекции при консервативной терапии, и ВЧД остается выше 20 мм рт.ст [106-110].

-

Рекомендуется при проведении ДТЧ соблюдать следующие хирургические параметры [13, 104, 105, 111].:

— ДТЧ выполняется со стороны полушария с наиболее выраженным отеком.

— Оптимальной является лобно-теменно-височная краниоэктомия.

— Размеры ДТЧ должны быть 12-15 см в переднезаднем направлении.

— Обязательна резекция чешуи височной кости до основания средней черепной ямки.

— Важным условием ДТЧ является пластика твердой мозговой оболочки (ТМО) с увеличением подоболочечного пространства для отекающего мозга.

— Это достигается за счет вшивание фрагмента надкостницы или искусственных заменителей ТМО.

— Герметичное ушивание ТМО при ее пластике снижает риск послеоперационной ликвореи.

— В ходе операции желательно не вскрывать лобную пазуху и воздухоностные ячейки височной кости и обеспечить надежный этапный и окончательный гемостаз

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.1.10.3. Установка датчика для контроля внутричерепного давления (ВЧД)

-

Рекомендовано мониторирование ВЧД всем пациентам после операции находящимся на продолженной мед. седации или в коме[87,106, 109, 110].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.2. Анестезиологическое обеспечение операций в остром периоде аневризматического САК

1.2.1 Цели наркоза при операциях на АГМ в остром периоде

А. Анестезия и анальгезия пациента во время операции

Б. Предотвращение повторного разрыва аневризмы на всех этапах операции до момента выключения аневризмы;

В. Обеспечение релаксации мозга для облегчения хирургического вмешательства и уменьшения тракционного повреждения мозгового вещества.

Г. Поддержание адекватной мозговой перфузии для профилактики ишемии мозга;

1.2.2 Премедикация

-

Рекомендуется пероральная премедикация: производныебензодиазепинаи #клонидин 0,1-0,2мг (последний эффективен под язык и наряду с анксиолитическим эффектом снижает системное АД) [87, 98, 112, 117, 250]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: у пациентов в тяжелом состоянии (Hunt-Hess IV) премедикация применяется ограниченно для сохранения и контроля уровня сознания до момента интубации.

1.2.3 Индукция и интубация

-

Рекомендуется для индукции в/в седативное средство (#пропофол**0,5-1 мг/кг) и опиоидный наркотический анальгетик (#фентанил** 5-10 мкг/ кг) [113, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: возможно непродолжительное снижение АД, но у большинства пациентов; данная комбинация позволяет эффективно блокировать прессорную реакцию на ларингоскопию и интубацию трахеи[113, 114].

-

Рекомендуется: упациентов с выраженной гипертонией внутривенно вводить периферический вазодилататор (например, органические нитраты).Миорелаксация достигается в/в введением миорелаксантов и поддерживается в ходе всей операции под контролем мониторинга нейромышечной проводимости [14, 229].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется закреплять интубационную трубку пластырем и избегать компрессии яремных вен на шее. [87, 107, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.2.4. Необходимость центрального венозного катетера

-

Рекомендуется установка центрального венозного катетерапри наличии следующих факторов [15, 113, 114]:

• Hunt-Hess III — V

• Признаки вазоспазма, вне зависимости от тяжести состояния по Hunt-Hess.

• Пациенты, оперированные в 1-3 сутки САК, вне зависимости от тяжести состояния по Hunt-Hess

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.2.5. Мочевой катетер

-

Рекомендуется всем пациентам для измерения часового диуреза установка мочевого катетера после индукции [87, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется лок-регионарная анестезия скальпа (по линии кожного разреза, в местах установки шипов фиксирующей скобы и в проекции крупных чувствительных корешков) с помощью длительно действующих местных анестетиков [87, 95, 113].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

1.2.6. Релаксация мозга при микрохирургических операциях

-

Рекомендуются в/ввведение гиперосмолярныхпрепаратов (15% #Маннитол**в дозе 500мл или 1г/кг)[95, 115, 116].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: предпочтительно вводить препараты в центральную вену, с высоким темпом (в течение 10 – 15 мин). Инфузию следует начинать в момент кожного разреза.

1.2.7. Поддержание общей анестезии.

-

Рекомендуется пролонгирование анестезии с помощью непрерывного внутривенного введения пропофола** через инфузомат (около 100 мкг/кг/мин) и болюсного введения #фентанила** 2 мкг/кг/ч. [87, 117, 251, 252].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств — 3).

Комментарий: Глубина анестезии на хирургической стадии наркоза в случае применения BIS-мониторинга поддерживается на уровне 30 ед [118].В случае необходимости проводится комплекс мер по защите мозга: доза пропофола** увеличивается до BIS < 20 ед. или до возникновения на ЭЭГ феномена «вспышка-подавление» (до 150 мкг/кг/мин + дополнительные болюсы пропофола** по 50 мг).Высокие дозы пропофола** могут задержать пробуждение.

1.2.8. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

-

При операциях по поводу церебральной аневризмы рекомендуется проведение ИВЛ с учетом нормовентиляции (PaCO2 = 33-35 мм рт.ст.) [87, 95, 113, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Важно учитывать, что при нарушенной ауторегуляции мозгового кровотока в условиях вазоспазма и других нарушениях у пациентов с тяжелым САК, даже незначительный подъем PaCO2 влечет за собой скачок ВЧД. По этой причине безвентялиционные периоды (при интубации или пробуждении) должны быть как можно короче.

1.2.9. Инфузионно-трансфузионная терапия

-

Рекомендуется поддержание эуволемия (Hct > 30%) в течение всей операции [95, 112, 113].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Учитывая высокую частоту гиповолемии, может потребоваться форсированная инфузионно-трансфузионная терапия уже в начале операции.

1.2.10. Вазопрессорная поддержка

-

Рекомендуется при снижении АД инфузия норэпинефрина** для поддержания адекватного церебрального перфузионного давления [107, 112, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Особенно важно не допускать гипотонии на этапах временного клипирования артерий.

1.2.11. Завершение общей анестезии

-

Рекомендуется прекращение введения фентанила** на этапе зашивания кожи [113, 114].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется прекращение использования пропофола** после снятия с головы фиксирующей скобы [99, 112, 117, 251].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств — 3).

1.2.12. Пробуждение

-

Рекомендуется пробуждение всех пациентов в остром периоде САК в отделении реанимации [15, 87, 92, 95].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется раннее пробуждение и экстубация пациентам с Hunt-Hess I-II, у которых не было осложнений во время операции[87, 113].

Уровень убедительности рекомендацийC (уровень достоверности доказательств — 5)

1.3. Интенсивная терапия при САК

Задачами консервативного лечения пациентовс САК в предоперационном периоде являются стабилизация состояния пациентов, профилактика рецидива САК, профилактика и лечение сосудистого спазма и ишемии мозга.

-

Рекомендуется следующие мероприятия [14, 15, 31, 92]:

А. Постельный режим;

Б. Анальгезия и седация при проведении всех манипуляций;

В. Поддержание нормотермии;

Г. Установка желудочного зонда пациентам, находящимся в состоянии оглушения, сопора или комы из-за угрозы возможной аспирации;

Д. Установка мочевого катетера пациентам, находящимся в состоянии оглушения, сопора или комы;

Е.Назначение слабительных средств.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется назначение противоэпилептических препаратов только в случаях повторных эпилептических приступов [15, 92].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется хирургическое выключение из АГМ из кровотока в качестве основной мерой профилактики повторных кровотечений [14, 15, 92].

Уровень убедительности рекомендаций C(уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется применение аминокислот с антифибринолитическим эффектом(аминокапроновая кислота**, транексамовая кислота**) только в тех случаях, когда возможна задержка проведения операции на срок более 24 часов [12, 14, 15].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: Длительное (более 3 суток) применение антифибринолитических средств не рекомендуется, так как риск церебральных ишемических осложнений и гидроцефалии возрастает [15]

-

Рекомендуется обеспечение SpO2 ≥ 92 с инсуфляция кислорода при необходимости [95, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется интубация трахеи и перевод пациента на ИВЛ при наличии дыхательной недостаточности [107, 125].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется поддерживать уровень систолического артериального давления (САД) в пределах 110—150 мм рт. ст [14, 15, 31,92].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется для купирования эпизодов артериальной гипертензии использовать #нимодипин**2мг/час (46мг/сутки) внутривенно, капельно с одновременным назначением пероральных гипотензивных препаратов (АТХ: антигипертензивные средства) [14, 15, 31, 119].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется при возникновении артериальной гипотензии инфузия растворов, влияющих на водно-электролитный баланс (кристаллоидных препаратов) [15, 31, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется применение блокаторов кальциевых каналов: нимодипин**в таблетированной форме по 60 мг каждые 4 ч peros в течение 21 дня [119, 120].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств — 1)

Комментарий: Препарат следует назначать до появления инструментальных или клинических признаков ЦВ, так как он применяется только как профилактическое средство. При уже имеющемся ЦВ препарат неэффективен.

1.3.5. Лечение пациента после операции на аневризме

Состояние пациента, оперированного на аневризме в остром периоде кровоизлияния, зависит прежде всего от предоперационного состояния, особенностей операции и развития послеоперационных осложнений (церебральных и соматических). Наиболее частыми церебральными причинами тяжелого послеоперационного течения являются прогрессирующий ЦВ, ишемия и отек мозга, развитие арезорбтивной гидроцефалии. Ведение и лечение пациентовпосле операции осуществляется по тем же основным принципам, что и до операции. Однако имеются особенности, которые необходимо учитывать.

1.3.2.1. Общие положения по ведению пациентов.

-

Рекомендуется поднятие головного конца кровати на 30°[15, 87, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется начинать нутритивную поддержку в течение 24 часов после операции [107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется профилактика пролежней для маломобильных пациентов (повороты пациентовв кровати, противопролежневый матрас, гигиена) [107, 121].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуются компрессионные чулки или перемежающаяся пневмокомпрессия (у пациентов с выраженной варикозной болезнью) до момента активизации пациента. [15, 92, 122].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется назначение препаратов группы гепарина через 2-24 часа после операции, при условии, что разорвавшаяся аневризма выключена и отсутствуют другие противопоказания [15, 123, 124].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств — 2).

-

Рекомендуется исключение артериальной гипотонии на любом этапе лечения[14, 15].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется обеспечение САД в интервале ± 20 мм рт ст от привычного для пациентауровня АД, но не ниже 100 мм рт ст.[15, 87, 92].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуется обеспечение SpO2 ≥ 92% с инсуфляцией кислорода при необходимости [95, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

-

Рекомендуются целевые параметры для пациентовна ИВЛ: PaCO2 = 32-45 мм рт ст, РаО2 ≥ 80 мм рт ст, нормальный уровень рН [107, 125].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5)

-

Рекомендуется ранее выполнении трахеостомии при прогнозируемой длительной ИВЛ (седация/ ШКГ ≤ 8 баллов) [107, 125].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется контролировать адекватное функционирование НВД[102, 126, 127].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 3).

- Рекомендуется следить за герметичностью и стерильностью дренажной системы[127, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

- Не рекомендуется гипердренирование ликвора: верхняя точка дренажной трубки должна быть на 10-15 см выше наружного слухового прохода.[102, 126, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется перекрывать НВД во время любых позиционных изменений, транспортировки и т.д. [87, 102, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Не рекомендуется проводить профилактических введений антисептиков и дезинфицирующих средств,антибактериальных препаратов системного действия в НВД[127, 128, 230].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется всем пациентам с НВД проводить исследования ликвора (микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости, общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости) не реже 1 раза в 3 дня или при наличии клинических показаний (гипертермия, лейкоцитоз, ликворея и др)[126, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется произвести одномоментное (без предварительного перекрытия на сутки)удаление НВД с герметичным ушиванием раневого канала[102, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.3.2.5. Профилактика и терапия церебрального вазоспазма и ишемии головного мозга

1.3.2.5.1. Тактика у пациентов в сознании, при стабильном неврологическом статусе

- Рекомендуется пациентам с аневризматическим САКТКДГ не реже одного раза в сутки [15, 87, 129].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется динамическое наблюдение без гемодинамической терапии ЦВ при показателях ЛСК в М1 сегменте СМА < 240 см/сек, и/или индексе Линдегаарда < 5 [87, 129, 130].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется проведение гемодинамической терапии ЦВ при показателях ЛСК в М1 сегменте СМА 240 см/сек и более, и/или индексе Линдегаарда 5 и более[87, 129, 130].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Особенности гемодинамической терапии см. далее.

1.3.2.5.2. Тактика при ухудшении неврологического статуса у пациентов в сознании

- Рекомендуется дифференциальная диагностика причин ухудшения состояния[15, 87, 131].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Дифференциальная диагностика проводиться на основании:

а. Клинической картины.

Признаки клинически значимого ЦВ — прогрессирующее угнетение сознания, психомоторное возбуждение, появление нового неврологического дефицита, не наблюдавшегося после пробуждения пациента.

б. КТ головы.

В пользу ЦВ будет появление очагов ишемии. Также исключаются другие причины ухудшения: интракраниальная гематома, гидроцефалия и др.

в. Внеплановой ТКДГ

- Рекомендуется проведение гемодинамической терапии ЦВ, который явился причинойухудшения состояния пациента [15, 87, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.3.2.5.3. Тактика у пациентов без сознания и в условиях мед. седации

- Рекомендуется ТКДГ не реже одного раза в сутки [15, 87, 130].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется внеплановая ТКДГ при появлении признаков, указывающих на нарастание ЦВ [15, 129, 130].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий: косвенными признаками, указывающими на нарастание ЦВ у пациентав бессознательном состоянии,являются повышение ВЧД, подъем САД, повышенный темп диуреза, снижение уровня натрия крови.

1.3.2.5.4. Гемодинамическая терапия церебрального вазоспазма

- Рекомендуется пациентам с ЦВ поддержание эуволемии за счет использования растворов электролитов (изотонических растворов) в объеме 500-1000 мл в сутки [14, 15, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется при снижении альбумина крови менее 30 г/л назначение альбумина человека** 25% из расчета на кг массы тела [87, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется пациентам с ЦВ поддержание умеренной артериальной гипертензии [14, 132, 133].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

Комментарий

Исходно САД повышается на 20-30 мм рт ст от исходного уровня, в дальнейшем – в зависимости от клинической ситуации. Возможные диапазоны САД — 150 – 200 мм рт ст, среднего АД — 90-120 мм рт ст (не выше 135 мм рт ст).

- Рекомендуется применение адренергических и дофаминергических средств для повышения АД [15, 132, 133].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

- Рекомендуется пациентам с ЦВ норэпинефрин**на старте вазопрессорной поддержки [15, 132, 133].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

- Рекомендуется использование добутамина** при сниженной сократительной способности миокарда [15, 132, 133].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется у пациентов в сознании поддержание церебрального перфузионного давления (ЦПД) на минимальных значениях, при которых происходит улучшение неврологического статуса [87, 107, 132].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. ЦПД поддерживается за счет повышения АД и снижения повышенного ВЧД.

- Рекомендуется у пациентов без сознания поддержание ЦПД не ниже 60 мм рт ст [106, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.3.2.6. Терапия отека головного мозга

1.3.2.6.1. Мониторинг внутричерепного давления (ВЧД)

- У пациентов с нарушением бодрствования при выраженном кровоизлиянии (Fisher 3-4) рекомендуется измерение ВЧД через наружный вентрикулярный дренаж (НВД) или с помощью паренхиматозного датчика ВЧД [87, 92, 106].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- У пациентов, которым предполагается измерение ВЧД паренхиматозным датчиком,рекомендуется его имплантация на глубину 2-2,5 смв вещество интактного (противоположного по отношению к АГМ и хирургическому доступу) полушария головного мозга [87,106, 134].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Не рекомендуется постоянный мониторинг ВЧД у пациентов после операции, находящихся в сознании и доступныхконтакту [106, 110, 134].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется установка датчика ВЧД пациентам в коме или на продолженной медикаментозной седации[106, 110, 134].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется начинать терапию внутричерепной гипертензии (ВЧГ) при ВЧД более 20 мм рт ст. [106, 107, 110].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. При неглубокой седации или у пациентов, приходящих в сознание, возможны кратковременные подъемы ВЧД до 25-30 мм рт. ст. (при мышечном напряжении, кашле, физиологических оправлениях и др.) не требующие специальной коррекции.

- Рекомендуется прекращение мониторинга ВЧД через 24 часа с момента нормализации ВЧД и прекращения интенсивной терапии, направленной на коррекцию ВЧГ [106, 134].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 4).

- Рекомендуется возвышенное на 30 — 40° положение головного конца кровати [15, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется у пациентов с НВД и повышением ВЧД выведение ликвора по НВД [14, 126, 128].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуются у пациентов с некупируемым повышением ВЧД проведение седации, миорелаксации и аналгезии [106, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется у пациентов с ЦВ поддержание ЦПД ≥ 70 мм рт. ст.[106, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Поддержание ЦПД обеспечивается повышением САД за счет инфузионной терапии и применения адренергических и дофаминергических средств;

- Рекомендуется у пациентов с повышением ВЧД проведение осмотерапии [106, 107, 110].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Особенности проведения осмотерапии см. далее.

- Рекомендуется у пациентов с повышением ВЧД умеренная кратковременная гипервентиляция до уровня РаСО2 30-33 мм рт.ст.[106,110].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.3.2.6.3. Осмотерапия.

Осмотерапия – лечение с использованием гиперосмолярных растворов, к которымотносятся 15% раствор #маннитола**и другие растворы с осмодиуретическим действием.Особенности проведения осмотерапии см. ранее.

- Рекомендуется проведение осмотерапии при повышении ВЧД > 20 мм рт. ст.[106, 110, 134]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Не рекомендуется осмотерапия при гипернатриемия (> 160 ммоль/л) и осмолярности плазмы выше 320 мосмоль/л.[106, 135]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

- Рекомендуется инфузия 15% раствора #маннитола**из расчёта 1,0 г/кгв периферическую или центральную вену с относительно высокой скоростью, в течение 10-15 минут [106, 107, 110]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Следует помнить, что длительное использование #маннитола** повышает риск водно-электролитных нарушений, гиповолемии и повреждения почек (канальцевый некроз).

- Рекомендуется при проведении осмотерапии контролировать гемодинамику, волемический статус, темп диуреза, и регулярно оценивать уровни натрия крови и осмолярности плазмы крови[15, 106].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

1.3.2.7. Контроль уровня натрия крови

- Рекомендуется пациентам с ЦВ в качестве нормальных значений уровня натрия крови считать диапазон 135 — 146 ммоль/л[135, 136, 107].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. При наличии отека мозга и повышении ВЧД, допустимо повышение натрия до 155-160 ммоль/л. Более высокие значения строго не рекомендуются.

- Рекомендуется коррекция гипонатриемиипри уровне натрия крови ≤ 135 ммоль/л[107,135].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Гипонатриемия ассоциирована с риском нарастания ЦВ

- Рекомендуется для коррекции гипонатриемии применение #флудрокортизона**0,1-0,2 мкг три раза в сутки и подсаливание воды: 2-3 г соли каждые 6-8 часов[15, 135, 136, 231, 232].

Уровень убедительности рекомендаций C уровень достоверности доказательств — 5).

1.4. Оценка исходов лечения пациентов

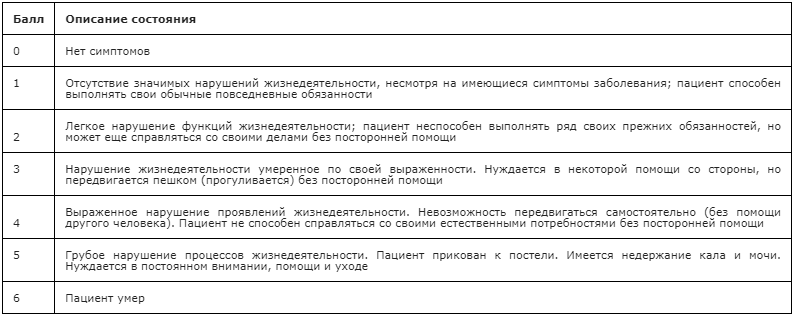

- Рекомендуется у пациентов, перенесших САК, проводить оценку исходов лечения по шкале исходов Глазго или модифицированной шкале Ренкина (Приложение Г)в сроки не ранее 6 мес после САК [14, 31, 92, 137].

Уровень убедительности рекомендаций C(уровень достоверности доказательств — 5).

Комментарий. Более ранняя оценка (при выписке пациента или в другие выбранные сроки) возможна как промежуточный этап.

2. Лечение гипертензивного внутримозгового кровоизлияния

2.1. Консервативное лечение

Вопросы лечения геморрагического инсульта являются сложными и не до конца решенными. Существующие опубликованные результаты клинических исследований не позволяют сделать однозначные выводы о превосходстве консервативного или нейрохирургического лечения в отношении функционального восстановления пациентов во время стационарного лечения или в дальнейшем на амбулаторном этапе. Результаты клинических исследований нейрохирургического лечения свидетельствуют о том, что оно позволяет у некоторых пациентов избежать летального исхода, но его положительное влияние на степень инвалидизации в дальнейшем однозначно не установлено. Результаты клинических исследований консервативных методов лечения также не являются полностью однозначными, что зачастую затрудняет их практическое применение.

2.1.1. Коррекция артериального давления при геморрагическом инсульте

При геморрагическом инсульте часто возникает повышение цифр артериального давления (АД), что связано с неблагоприятными исходами при данном заболевании. Безопасность и эффективность снижения цифр систолического АД (САД) в острейшем периоде заболевания была изучена в рандомизированных клинических исследованиях ATACH [138], INTERACT [139], INTERACT2 [140], ATACH-II, а также дополнительно в пулированном анализе данных пациентов исследований INTERACT2 и ATACH-II, включившем 3829 пациентов возраста от 19 до 99 лет, которым проводилось консервативное лечение заболевания [141].

-