Запрос «ГДР» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Запрос «Восточная Германия» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Государство-сателлит СССР[1][2][3] | ||||

| Германская Демократическая Республика (ГДР) |

||||

|---|---|---|---|---|

| нем. Deutsche Demokratische Republik (DDR) |

||||

|

||||

|

Девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! нем. Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!» |

||||

|

Гимн: «Возрождённая из руин» нем. «Auferstanden aus Ruinen» |

||||

|

||||

|

←

7 октября 1949 — |

||||

| Столица | Восточный Берлин | |||

| Крупнейшие города | Восточный Берлин, Дрезден, Лейпциг | |||

| Язык(и) | немецкий | |||

| Религия | отсутствует (светское государство) | |||

| Денежная единица | марка ГДР | |||

| Площадь | 108 333 км² | |||

| Население | 16,675 млн чел. (1988 год)[~ 2] | |||

| Форма правления | Парламентская республика с безальтернативными выборами | |||

| Интернет-домен | .dd | |||

| Телефонный код | 37 | |||

| Главы государства | ||||

| Президент | ||||

| • 1949—1960 | Вильгельм Пик | |||

| Председатель Государственного совета | ||||

| • 1960—1973 | Вальтер Ульбрихт | |||

| • 1973—1976 | Вилли Штоф | |||

| • 1976—1989 | Эрих Хонеккер | |||

| • 1989 | Эгон Кренц | |||

| • 1989—1990 | Манфред Герлах (и. о.) | |||

| Председатель Народной палаты | ||||

| • 1990 | Сабина Бергман-Поль | |||

|

Герма́нская Демократи́ческая Респу́блика (ГДР) (нем. Deutsche Demokratische Republik, DDR); неофициально также Восто́чная Герма́ния (нем. Ostdeutschland) — государство в Центральной Европе, существовавшее с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года (00:00 по центральноевропейскому времени).

Содержание

- 1 История

- 1.1 Советская зона (1945—1948)

- 1.2 Создание восточногерманского государства (1948—1952)

- 1.3 Централизация (1952—1968)

- 1.4 Нормализация отношений с ФРГ (1968—1989)

- 1.5 «Мирная революция» (1989—1990)

- 1.6 Объединение Германии(1990)

- 2 Вооружённые силы

- 3 Административно-территориальное деление

- 4 Население

- 5 Политика

- 5.1 Государственное устройство, политическая система

- 5.2 Силовые ведомства

- 5.3 Судебные органы

- 5.4 Прочие органы

- 5.5 Политические партии

- 5.6 Общественные организации

- 5.7 Взаимоотношения с ФРГ

- 5.8 Оккупационные власти и войска

- 5.9 Группа советских войск в Германии

- 6 Экономика

- 6.1 Промышленность

- 6.2 Сельское хозяйство

- 6.3 Финансы

- 6.4 Транспорт и связь

- 6.5 Торговля

- 6.6 Макроэкономические показатели

- 7 Культура

- 7.1 Образование и наука

- 7.1.1 Медицина

- 7.2 Архивы

- 7.3 Музеи

- 7.4 Кинематограф и звукозапись

- 7.5 Музыка

- 7.6 Театр

- 7.7 Цирк

- 7.8 Средства массовой информации

- 7.8.1 История

- 7.8.2 Информационные агентства

- 7.8.3 Газеты

- 7.8.4 Журналы

- 7.8.5 Радио

- 7.8.6 Телевидение

- 7.8.6.1 См. также

- 7.9 Спорт

- 7.9.1 Олимпийские игры

- 7.9.2 Футбол

- 7.9.3 Прочие виды спорта

- 7.1 Образование и наука

- 8 Религия

- 8.1 Протестантизм

- 8.2 Католицизм

- 8.3 Православие

- 8.4 Иудаизм

- 9 Награды ГДР

- 10 См. также

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

История[править | править код]

Как отмечает в своей статье 2012 года проф. Ютта Шеррер, «ни одна область современной европейской истории после 1945 года не исследовалась столь интенсивно, как исчезнувшее в 1990 году восточногерманское государство и общество»[4].

Советская зона (1945—1948)[править | править код]

После окончания Второй мировой войны в 1945 году на территории Германии были образованы четыре зоны оккупации. Одной из них была Советская зона оккупации, состоявшая из пяти немецких земель: Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. 4 июля 1945 года были образованы земельные администрации в Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии и Тюрингии. 27 июля 1945 года были основаны центральные администрации, выполнявшие функции министерств. 11 июня 1947 года была создана Немецкая экономическая комиссия, в состав которой вошли председатели центральных администраций, а её председателем в 1948 году был назначен социалист Генрих Рау. Председатели центральных администраций и председатель Немецкой экономической комиссии назначались Советской военной администрацией (СВАГ).

13 июня 1946 года были сформированы временные ландтаги с равным представительством партий СЕПГ, ЛДПГ, ХДС, профсоюзного объединения ОСНП и общественных организаций, были восстановлены ландтаги, получившие право принимать земельные конституции и земельные законы, крейстаги, городские и общинные представительства, выборы в которые были назначены на 20 октября 1946 года, а также земельные правительства, крейсраты, городские советы и общинные советы, которые должны были быть сформированы представительными органами соответствующего уровня, высшие земельные суды, земельные суды и участковые суды, которые должны были быть сформированы земельными правительствами.

20 октября 1946 года прошли выборы в ландтаги, большинство на которых получила СЕПГ. 20 декабря 1946 года была принята конституция Тюрингии, 10 января 1947 года — конституция Саксонии-Анхальт, 6 февраля 1947 года — конституция Бранденбурга, 28 февраля 1947 года — конституция Саксонии, 16 января 1947 года — конституция Мекленбурга-Передней Померании. Законодательными органами земель стали ландтаги, исполнительными — земельные правительства, состоящие из земельных премьер-министров и земельных министров, представительными органами местного самоуправления стали крейстаги и общинные представительства, исполнительными органами — крейсраты (состоящие из ландратов и районных советников) и общинные советы (состоящие из бургомистров и общинных советников), судебными органами остались высшие земельные суды, земельные суды и участковые суды, органы прокуратуры — генеральные прокуроры земель и прокуроры земельных судов. При этом земли советской зоны не выпускали валюту (эмиссионные банки земель выпускали марку Союзного военного командования) и не имели своих вооружённых сил.

Советской военной администрацией до августа 1948 года проводилась денацификация, функционеры НСДАП были отстранены от руководства и частично изолированы в тюрьмах. Под прикрытием денацификации проводилась также «чистка» от потенциальных противников СССР, СВАГ или насаждаемых ими новых органов власти, в число которых попали многие лидеры и приверженцы ХДС, ЛДПГ, НДПГ, а также некоторых общественных и религиозных организаций. «Чистками» сопровождалась и борьба коммунистов за преобладание в СЕПГ, созданной в апреле 1946 на паритетной основе с социал-демократами. Были изгнаны со своих постов, вынуждены бежать на Запад, арестованы или депортированы в СССР 2 600 функционеров и активных членов СЕПГ, не считая многие тысячи рядовых членов, покинувших «партию рабочего класса, в результате чего СЕПГ превратилась в партию сталинистского типа[5].

После проведения союзниками в своих оккупационных зонах (британской, американской и французской) 20 июня 1948 года денежной реформы советские оккупационные власти 23 июня 1948 провели свою денежную реформу в восточной зоне — был произведён обмен старых рейхсмарок на новые — те же самые рейхсмарки, но с гербовой наклейкой советских властей, называвшиеся немецкими марками советской зоны оккупации (с 1949 года — марка Германской Демократической Республики). По курсу 1:1 обменивалось максимум 70 старых рейхсмарок на человека, а превышающую сумму разрешалось обменивать по курсу 10:1, но при условии, что её владелец сможет доказать законность происхождения своих денег. Так как экономические идеологии стран-победительниц кардинально расходились, советские оккупационные власти закрыли границы, полностью блокировав тем самым и Западный Берлин, находившийся внутри зоны советской оккупации, начался первый Берлинский кризис (21 июня 1948 — 11 мая 1949).

20 июля 1948 года был создан Немецкий эмиссионный банк и началась эмиссия немецкой марки восточных земель. Таким образом, между пятью землями советской зоны оккупации был оформлен экономический союз.

Создание восточногерманского государства (1948—1952)[править | править код]

Основной закон Федеративной Республики Германии, принятый 23 мая 1949 года, германские земли Советской оккупационной зоны не признали. 15 −16 мая 1949 года прошли выборы делегатов Немецкого народного конгресса, который 30 мая 1949 года принял Конституцию Германской Демократической Республики, признанную пятью землями Советской зоны оккупации. На основании принятой конституции были созданы Палата земель Восточной Германии, Народная палата Восточной Германии, Правительство восточной Германии, учреждена должность президента Восточной Германии, а 8 декабря Временная Народная палата приняла закон «О создании Верховного Суда правосудия и Верховной прокуратуры Германской Демократической Республики», на основании которых были созданы Верховный Суд правосудия Восточной Германии и Верховная прокуратура Восточной Германии. Таким образом был оформлен политический союз восточногерманских земель.

Выборы в Народную палату и Палату земель первого созыва были назначены на 19 октября 1949 года, до избрания и формирования Правительства, избранный Немецким народным конгрессом Немецкий народный совет был преобразован во Временную Народную палату, были образованы также Временная палата земель и Временное правительство, президентом ГДР был избран председатель СЕПГ Вильгельм Пик, премьер-министром ГДР — другой председатель СЕПГ Отто Гротеволь, заместителями премьер-министра — заместитель председателя СЕПГ Вальтер Ульбрихт, председатель ЛДПГ Герман Кастнер, председатель ХДС Отто Нушке. 30 марта 1950 года СЕПГ, ЛДПГ и ХДС создали Национальный фронт ГДР, сформировавший единый и фактически единственный избирательный список, который победил на выборах в Палату земель и Народную палату. 8 ноября 1950 года Народной палатой было сформировано Правительство, состоявшее только из представителей Национального фронта. Одновременно была реорганизована СЕПГ: правления были упразднены, вместо них были созданы Центральный Комитет СЕПГ, под председательством генерального секретаря ЦК СЕПГ и местные руководства под председательством первого секретаря руководства. Генеральным секретарём ЦК СЕПГ стал Вальтер Ульбрихт. Аналогично была реорганизована молодёжная организация СЕПГ — Союз свободной немецкой молодёжи (ССНМ): правления ССНМ были заменены Центральным советом во главе с первым секретарём Центрального совета и местными руководствами во главе с первыми секретарями местных руководств.

В сентябре 1949 заместитель министра внутренних дел СССР И. А. Серов направил Ульбрихту две директивы. В одной из них он предлагал расследовать связи немецких коммунистов, находившихся в годы нацизма на Западе, с арестованным в мае 1949 в Праге Ноэлем Фильдом, которому была уготована роль главы большого шпионского заговора. Другая директива предлагала удалить со всех важных партийных и государственных постов лиц, находившихся в годы нацизма на Западе или в Югославии и потому могущих быть завербованными в качестве агентов. Волна тотальных проверок, охватившая тысячи функционеров СЕПГ, привела к многочисленным увольнениям с работы, исключениям из партии и арестам. Особо пострадали лица еврейского происхождения. Среди них были высокопоставленные функционеры: Лео Бауэр и Бруно Гольдхамер, приговорённые советским военным судом к смерти, заменённой 25 годами лагерей в Сибири (освобождены в 1955—1956 гг.); Лекс Энде и Рудольф Файстман, не пережившие «чистку», и многие функционеры более низких уровней. Жертвами преследований стали и лица нееврейского происхождения, был исключён из партии член Политбюро Пауль Меркер[5].

В 1951 году ГДР был передан Немецкий эмиссионный банк.

Централизация (1952—1968)[править | править код]

23 июля 1952 года земли были упразднены, соответственно были упразднены ландтаги и земельные правительства, отменены земельные конституции и земельные законы. Вместо них были созданы округа, не имевшие своих конституций и законов, представительными органами которых были бециркстаги (нем. Bezirkstag), исполнительными — советы округов. Исполнительные органы районов стали называться советами районов. В 1958 году была упразднена Палата земель, одновременно была проведена судебная реформа: верховные земельные суды, земельные суды и участковые суды были упразднены, вместо них были созданы окружные суды и районные суды. В этом же году была проведена национализация большей части предприятий, и началось создание сельскохозяйственных кооперативов. В 1954 году были упразднены должности партийных, окружных и районных председателей СЕПГ.

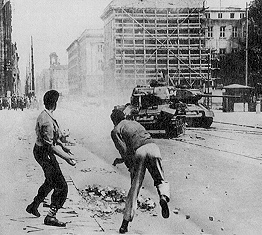

16 июня 1953 года в центре Восточного Берлина начались многочисленные собрания демонстрантов, переросшие на следующий день во всеобщую забастовку. Волнения перекинулись на всю Восточную Германию. Протестующие требовали немедленной отставки правительства. Осаде и штурму подверглись 250 общественных зданий, в том числе учреждения министерства госбезопасности и окружные комитеты СЕПГ. Около полудня против протестующих были брошены советские оккупационные войска. Всего в подавлении волнений участвовали 16 дивизий, из них три дивизии с 600 танками в Берлине.

В 1956 году были созданы Национальная народная армия и фольксмарине, ставшие вооружёнными силами ГДР, а также Министерство национальной обороны, которое возглавил Вилли Штоф, а на посту министра внутренних дел его сменил Карл Марон.

7 сентября 1960 года умер Вильгельм Пик и должность президента ГДР была упразднена. Вместо неё был создан Государственный совет, председателем которого 12 сентября 1960 года стал Вальтер Ульбрихт.

К началу 1960‑х годов ГДР проиграла экономическое соревнование с Западной Германией. Личное потребление на душу населения в Восточной Германии было ниже довоенного уровня и достигало примерно половины западногерманского уровня. С 1950 года ГДР потеряла примерно 15 % населения, прежде всего молодого и высококвалифицированного. 13 августа 1961 года была возведена Берлинская стена с целью остановить «бегство из Республики», причиной которого были низкий уровень жизни и политические репрессии[6]. Начался второй Берлинский кризис.

В январе 1963 Ульбрихт инициировал программу по реформированию планового хозяйства, получившую наименование Новая экономическая система планирования и руководства.

В 1964 году Отто Гротеволь тяжело заболел, и правительство ГДР было переименовано в Совет Министров, председателем которого был назначен Вилли Штоф. 6 апреля 1968 года была принята новая конституция. После смерти Иоганнеса Дикмана в 1969 году новым председателем Народной палаты стал председатель ХДС Геральд Гёттинг.

Для этого периода также характерно увековечивание личностей коммунистических идеологов: в 1953 году Хемниц был переименован в Карл-Маркс-Штадт, площадь Ландсбергера в 1968 году стала называться площадью Ленина, на которой был установлен памятник Ленину.

Нормализация отношений с ФРГ (1968—1989)[править | править код]

В начале 1970-х годов началась постепенная нормализация отношений между двумя германскими государствами. В 1971 году первым секретарём ЦК СЕПГ был избран член ПБ ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер. После смерти Вальтера Ульбрихта в 1973 году председателем Государственного совета стал Вилли Штоф, а председателем Совета Министров стал его заместитель Хорст Зиндерман. В июне 1973 года вступил в силу Договор об основах отношений между ГДР и ФРГ. В сентябре 1973 года ГДР и ФРГ стали полноправными членами ООН и других международных организаций. 8 ноября 1973 года ФРГ официально признала ГДР и установила с ней дипломатические отношения. В Конституцию ГДР была включена идеологема о возникновении «немецкой социалистической нации», Германский эмиссионный банк был переименован в Государственный банк ГДР, германская марка — в марку ГДР, Германская академия наук — в Академию наук ГДР, Национальный фронт демократической Германии — в Национальный фронт ГДР, Культурный союз демократического обновления Германии — в Культурный союз ГДР, Германское телевизионное вещание — в Телевидение ГДР, гимн Восточной Германии стал исполняться без слов. В 1976 году Эрих Хонеккер также избирается председателем Государственного совета, Вилли Штоф вновь занимает должность председателя Совета министров, Хорст Зиндерман избирается соответственно председателем Народной палаты.

«Мирная революция» (1989—1990)[править | править код]

В сентябре 1989 года возникает оппозиционное движение «Новый форум», в который входит часть членов политических партий. В октябре 1989 года по республике прокатилась волна демонстраций с требованием демократизации политики. Одна из первых демонстраций прошла в Лейпциге 2 октября. В организации шествия активное участие приняли церковные круги (особенно пастор Николайкирхе Кристиан Фюрер). Главным лозунгом демонстрантов стала фраза: «Мы — народ!» (нем. Wir sind das Volk). В ходе демонстраций руководство СЕПГ ушло в отставку (24 октября — Эрих Хонеккер, 7 ноября — Вилли Штоф, 13 ноября — Хорст Зиндерман, Эгон Кренц, сменивший Эриха Хонеккера на постах Генерального Секретаря ЦК СЕПГ и Председателя Государственного Совета ГДР, также был смещён 3 декабря 1989 года).

Председателем СЕПГ стал член «Нового форума» Грегор Гизи, заместителями Председателя СЕПГ — Ханс Модров, Вольфганг Поль и Вольфганг Берггофер. Председателем Государственного Совета ГДР — Манфред Герлах, Председателем Совета Министров — Ханс Модров, Председателем Народной Палаты — Гюнтер Малойда. При этом сама СЕПГ была реорганизована — были восстановлены правления и должности председателей, от СЕПГ отпал ССНМ, вместо которого было создано Рабочее содружество молодых товарищей.

4 ноября в Берлине состоялся массовый митинг с требованиями соблюдения свободы слова и свободы собраний, который был согласован с властями.

9 ноября 1989 года гражданам ГДР был разрешён свободный выезд (без уважительных причин) за границу, в результате чего произошло стихийное падение Берлинской стены. Была отменена монополия Национального фронта ГДР по выдвижению кандидатов в депутаты — из Национального фронта сразу же вышли ЛДПГ и ХДС, была воссоздана СДПГ. Были также упразднены округа и их государственные органы, воссозданы земли, а также государственные органы земель — ландтаги и земельные правительства, советы районов вновь были переименованы в районные советы, упразднён Государственный Совет и восстановлена должность Президента (сам Президент избран не был), Совет Министров был переименован в Правительство, упразднены окружные суды и районные суды и восстановлены верховные земские суды, земские суды и участковые суды, была отменена идеологема о «немецкой социалистической нации», гимн ГДР вновь стал исполняться со словами, Карл-Маркс-Штадт был вновь переименован в Хемниц.

Объединение Германии(1990)[править | править код]

На выборах 18 марта 1990 года победил ХДС, Премьер-министром ГДР стал Лотар де Мезьер, Председателем Народной Палаты ГДР и и. о. Президента — Сабина Бергман-Поль. Новое правительство ГДР начало интенсивные переговоры с правительством ФРГ по вопросам германского объединения.

18 мая 1990 года был подписан Договор о создании экономического единства ГДР и ФРГ. С 1 июля 1990 года на территории ГДР в обращение вошла немецкая марка ФРГ, марка ГДР же упразднялась. 31 августа 1990 года был подписан Договор, содержащий условия присоединения ГДР к ФРГ, а 12 сентября 1990 в Москве подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который содержал решения по всему комплексу вопросов объединения Германии. 1 июля 1990 года немецкая марка ФРГ была объявлена официальной валютой ГДР, таким образом был оформлен экономический союз между ФРГ и ГДР, Немецкий Эмиссионный Банк был ликвидирован, были воссозданы земельные банки в качестве отделений Бундесбанка.

23 августа Народная Палата приняла решение о присоединении к ФРГ. 3 октября 1990 года Народная Палата ГДР, Правительство ГДР, Верховный Суд Правосудия ГДР и Верховная Прокуратура ГДР были упразднены, конституция ГДР была отменена, территория ГДР вошла в состав ФРГ. В этот же день были упразднены Немецкая Национальная народная армия и Немецкий народный Флот, на территории восточных земель были размещены воинские формирования Бундесвера и Бундесмарине. В этот же день прошли выборы в ландтаги Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии, 14 ноября — в ландтаги Бранденбурга, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Также самораспустился действующий созыв Бундестага, на 2 декабря были назначены выборы в новый его созыв, и в этих выборах впервые приняли участие жители восточных земель. Правительством до избрания нового Бундестага стало правительство ФРГ, выборы проводились по действовавшему на тот момент в ФРГ избирательному закону. В 1992 году были приняты конституции Бранденбурга, Саксонии-Ангальт и Саксонии, в 1993 году — конституции Мекленбурга и Тюрингии.

Вооружённые силы[править | править код]

Национальная народная армия (нем. Nationale Volksarmee, NVA) — вооружённые силы ГДР, которые были созданы в 1956 году.

Административно-территориальное деление[править | править код]

Округа ГДР (красными точками отмечены одноименные города-центры округов)

В 1949—1952 и 1990 гг. территория ГДР делилась на земли (Land):

- Мекленбург (столица — Шверин)

- Марка Бранденбург (столица — Потсдам)

- Саксония-Анхальт (столица — Халле)

- Саксония (столица — Дрезден)

- Тюрингия (столица — Веймар, с 1950 года — Эрфурт)

- Берлин (депутаты Народной Палаты и Палаты Земель от Берлина избирались Берлинским городским собранием депутатов, законы ГДР на территории Берлина вступали в силу после утверждения Берлинским городским собрание депутатов, существовал паспортный контроль на границе Берлина и Бранденбурга).

С 1952—1990 гг. территория государства делилась на 14 округов (с 1961 г. — на 15) (Bezirk)

- Галле

- Гера

- Дрезден

- Зуль

- Карл-Маркс-Штадт

- Котбус

- Лейпциг

- Магдебург

- Нойбранденбург

- Потсдам

- Росток

- Франкфурт-на-Одере

- Шверин

- Эрфурт

- Город республиканского подчинения Берлин[7] (с 1961 года).

Земли (в 1952—1990 гг. — округа) — на районы (Kreis) и города земельного (в 1952—1990 гг. — окружного) подчинения (Stadtkreis) (Росток, Грайфсвальд, Штральзунд, Висмар, Нойбранденбург, Шверин, Потсдам, Бранденбург-на-Хафеле, Франкфурт-на-Одере, Айзенхютте, Шведт, Котбус, Магдебург, Галле, Галле-Нойштадт, Дессау, Лейпциг, Дрезден, Гёрлиц, Карл-Маркс-Штадт, Плауэн, Цвиккау, Эрфурт, Веймар, Гера, Йена, Зуль), районы — на города (Stadt) и общины (Gemeinde), Берлин, а в 1952—1990 гг. отдельные города окружного подчинения делились на городские районы (Stadtbezirk, в Берлине в 1949—1952 гг. — Verwaltungsbezirk) (Лейпциг, Дрезден, Карл-Маркс-Штадт, Эрфурт, Магдебург, Галле[8])

- Округа

Представительный орган округа — бециркстаг (bezirkstag), избирался народом сроком на 4 года, исполнительный орган округа — совета округа (rat der bezirk), состоявший из председателя совета округа и членов совета округа, избирался бециркстагом[9].

- Земли

Представительный орган земли — ландтаг (landtag), избирался народом сроком на 4 года, исполнительный орган земли — правительство земли (landesregierung), состоявшее из премьер-министра и министров, избиравшееся ландтагом[10][11][12][13][14]. Каждая из земель могла принимать законы по региональным вопросам, уставы земель назывались конституциями.

- Районы

Представительный орган района — крейстаг (kreistag), избирался народом сроком на 4 года, исполнительный орган района до 1990 года — совет района (kreisrat, в 1952—1990 гг. — rat der kreis), состоявший из ландрата (в 1952—1990 гг. — председателя совета района) и членов, избиравшийся крейстагом[15][16].[17][18], с 1990 года — ландрат[19]

- Города

Представительный орган города — городское собрание депутатов (stadtverodnetenversammlung), избиралось народом сроком на 4 года, исполнительный орган города — совет города (stadtrat, в 1952—1990 гг. — rat der stadt), в Восточном Берлине — магистрат (magistrat), состоявший из бургомистра (в городах земельного подчинения — обер-бургомистра) и членов, избиравшийся городским собранием депутатов[20], с 1990 года — бургомистр.

- Общины

Представительный орган общины — общинное представительство (gemeindevorstand), избиралось народом сроком на 4 года, до 1952 года в мелких общинах также общинный сход (gemeindeversammlung), исполнительный орган общины до 1990 года — совет общины (gemeinderat, в 1952—1990 гг. — rat der gemeinde), состоявший из председателя (до 1952 года — старосты (gemeindevorsteher)) и членов, избиравшийся общинным представительством[21], с 1990 года — бургомистр[19].

- Городские районы

Представительный орган городского района — собрание депутатов (stadtbezirksversammlung, в Восточном Берлине в 1949—1952 гг. — bezirksverordnetenversammlung), избиралось народом сроком на 4 года, исполнительный орган городского района — совет городского района (rat der stadtbezirk, в Восточном Берлине в 1949—1952 гг. — bezirksamt), состоявший из председателя совета городского района (в Восточном Берлине — бургомистра (bezirksbuergermeister)) и членов, избирался собранием депутатов[22][23][24].

Население[править | править код]

На протяжении всей истории ГДР её население сокращалось, хоть и достаточно медленно, по причине низкой рождаемости, высокого среднего возраста населения и большой эмиграции (главным образом, в ФРГ и Западный Берлин)[25][26].

Часть населения составляли уроженцы Западной Германии (они составляли значительную часть среди руководства ГДР), беженцы из бывших восточных территорий и Чехословакии, иммигранты из стран СЭВ, а также гастарбайтеры из дружественных стран третьего мира. Часть населения (от 15 % в 1949 до 3 % в 1980-е) составляли советские военнослужащие, но их не включали в численность населения ГДР.

| Год | Население

чел |

Рождений | Смертей | Е.п | Сальдо

миграций |

Рождаемость,

‰ |

Смертность,

‰ |

Е.п,

‰ |

Сальдо

миграций, ‰ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1950 | 18 388 172 | 303 866 | 219 582 | 84 284 | -122 328 | 16,53 | 11,94 | 4,58 | -6,65 |

| 1951 | 18 350 128 | 310 772 | 208 800 | 101 972 | -151 989 | 16,94 | 11,38 | 5,56 | -8,28 |

| 1952 | 18 300 111 | 306 004 | 221 676 | 84 328 | -272 317 | 16,72 | 12,11 | 4,61 | -14,88 |

| 1953 | 18 112 122 | 298 933 | 212 627 | 86 306 | -196 881 | 16,50 | 11,74 | 4,77 | -10,87 |

| 1954 | 18 001 547 | 293 715 | 219 832 | 73 883 | -243 198 | 16,32 | 12,21 | 4,10 | -13,51 |

| 1955 | 17 832 232 | 293 280 | 214 066 | 79 214 | -307 868 | 16,45 | 12,00 | 4,44 | -17,26 |

| 1956 | 17 603 578 | 281 282 | 212 698 | 68 584 | -261 492 | 15,98 | 12,08 | 3,90 | -14,85 |

| 1957 | 17 410 670 | 273 327 | 225 179 | 48 148 | -147 111 | 15,70 | 12,93 | 2,77 | -8,45 |

| 1958 | 17 311 707 | 271 405 | 221 113 | 50 292 | -76 097 | 15,68 | 12,77 | 2,91 | -4,40 |

| 1959 | 17 285 902 | 291 980 | 229 898 | 62 082 | -159 496 | 16,89 | 13,30 | 3,59 | -9,23 |

| 1960 | 17 188 488 | 292 985 | 233 759 | 59 226 | -168 408 | 17,05 | 13,60 | 3,45 | -9,80 |

| 1961 | 17 079 306 | 300 818 | 222 739 | 78 079 | -21 518 | 17,61 | 13,04 | 4,57 | -1,26 |

| 1962 | 17 135 867 | 297 982 | 233 995 | 63 987 | -18 771 | 17,39 | 13,66 | 3,73 | -1,10 |

| 1963 | 17 181 083 | 301 472 | 222 001 | 79 471 | -256 923 | 17,55 | 12,92 | 4,63 | -14,95 |

| 1964 | 17 003 631 | 291 867 | 226 191 | 65 676 | -29 590 | 17,16 | 13,30 | 3,86 | -1,74 |

| 1965 | 17 039 717 | 281 058 | 230 254 | 50 804 | -19 141 | 16,49 | 13,51 | 2,98 | -1,12 |

| 1966 | 17 071 380 | 267 958 | 225 663 | 42 295 | -23 791 | 15,70 | 13,22 | 2,48 | -1,39 |

| 1967 | 17 089 884 | 252 817 | 227 068 | 25 749 | -28 397 | 14,79 | 13,29 | 1,51 | -1,66 |

| 1968 | 17 087 236 | 245 143 | 242 473 | 2670 | -15 402 | 14,35 | 14,19 | 0,16 | -0,90 |

| 1969 | 17 074 504 | 238 910 | 243 732 | -4822 | -1364 | 13,99 | 14,27 | -0,28 | -0,08 |

| 1970 | 17 068 318 | 236 929 | 240 821 | -3892 | -10 727 | 13,88 | 14,11 | -0,23 | -0,63 |

| 1971 | 17 053 699 | 234 870 | 234 953 | -83 | -42 273 | 13,77 | 13,78 | -0,01 | -2,48 |

| 1972 | 17 011 343 | 200 443 | 234 425 | -33 982 | -26 110 | 11,78 | 13,78 | -2,00 | -1,53 |

| 1973 | 16 951 251 | 180 336 | 231 960 | -51 624 | -8867 | 10,64 | 13,68 | -3,04 | -0,52 |

| 1974 | 16 890 760 | 179 127 | 229 062 | -49 935 | -20 576 | 10,61 | 13,56 | -2,96 | -1,22 |

| 1975 | 16 820 249 | 181 798 | 240 389 | -58 591 | 5372 | 10,81 | 14,29 | -3,48 | 0,32 |

| 1976 | 16 767 030 | 195 483 | 233 733 | -38 250 | 29 077 | 11,66 | 13,94 | -2,28 | 1,73 |

| 1977 | 16 757 857 | 223 152 | 226 233 | -3081 | -3401 | 13,32 | 13,50 | -0,18 | -0,20 |

| 1978 | 16 751 375 | 232 151 | 232 332 | -181 | -10 870 | 13,86 | 13,87 | -0,01 | -0,65 |

| 1979 | 16 740 324 | 235 233 | 232 742 | 2491 | -3277 | 14,05 | 13,90 | 0,15 | -0,20 |

| 1980 | 16 739 538 | 245 132 | 238 254 | 6878 | -40 781 | 14,64 | 14,23 | 0,41 | -2,44 |

| 1981 | 16 705 635 | 237 543 | 232 244 | 5299 | -8628 | 14,22 | 13,90 | 0,32 | -0,52 |

| 1982 | 16 702 306 | 240 102 | 227 975 | 12 127 | -12 946 | 14,38 | 13,65 | 0,73 | -0,78 |

| 1983 | 16 701 487 | 233 756 | 222 695 | 11 061 | -52 591 | 14,00 | 13,33 | 0,66 | -3,15 |

| 1984 | 16 659 957 | 228 135 | 221 181 | 6954 | -26 852 | 13,69 | 13,28 | 0,42 | -1,61 |

| 1985 | 16 640 059 | 227 648 | 225 353 | 2295 | -2477 | 13,68 | 13,54 | 0,14 | -0,15 |

| 1986 | 16 639 877 | 222 269 | 223 536 | -1267 | 22 813 | 13,36 | 13,43 | -0,08 | 1,37 |

| 1987 | 16 661 423 | 225 959 | 213 872 | 12 087 | 1122 | 13,56 | 12,84 | 0,73 | 0,07 |

| 1988 | 16 674 632 | 215 734 | 213 111 | 2623 | -243 459 | 12,94 | 12,78 | 0,16 | -14,60 |

| 1989 | 16 433 796 | 198 922 | 205 711 | -6789 | 12,10 | 12,52 | -0,41 | 0,00 |

В гражданском отношении большинство населения составляли немецкие граждане (Deutsche Staatsangehörige) (с 1967 года — граждане ГДР (Bürger der DDR)) (обладатели «немецких удостоверений личности» (Deutschen Personalausweis), с 1967 года — «удостоверений личности граждан ГДР» (Personalausweis für Bürger der DDR), и (до 1953 года) «временных удостоверений личности Берлина» (Behelfsmäßigen Personalausweis)). На территории ГДР в 1989 году проживали 166 149 иностранных граждан из 129 государств[27].

Политика[править | править код]

Почтовая марка ГДР 1951 года

Восстановительные работы в восточном Берлине и плакат, подчеркивающий, что Берлин является столицей ГДР

Страна была частью возглавляемого СССР социалистического лагеря, став форпостом в противостоянии с капиталистической Европой.

В 1955 году ГДР стала участницей Организации Варшавского договора.

В 1974 г. в конституцию ГДР было введено понятие «социалистической немецкой нации», что должно было подчеркнуть её коренное отличие от «капиталистической нации» ФРГ и довоенного Рейха.

Как провозглашалось, граждане ГДР имели все демократические права и свободы.

Государственное устройство, политическая система[править | править код]

Законодательные органы — Палата Земель (Länderkammer), избиралась ландтагами (в 1952—1990 гг. была упразднена), и Народная Палата (Volkskammer), избиралась народом по партийным спискам[28][29][30] (в 1950—1989 гг. на безальтернативных выборах) сроком на 4 года (с 1968 — на 5 лет), глава государства — Президент (Präsident der Republik), избирался Палатой Земель и Народной Палатой сроком на 4 года (в 1960—1990 гг. — Государственный Совет (Staatsrat), состоявший из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов, избирался Народной Палатой), исполнительный орган — Правительство (Regierung der Republik), состоявший из премьер-министра (Ministerpräsident) и министров, назначался Президентом и нёс ответственность перед Народной Палатой (в 1952—1990 гг. — Совет Министров (Ministerrat), избирался Народной Палатой)[31][32].

Силовые ведомства[править | править код]

Солдаты Фольксармее на демонстрации за 5-дневную рабочую неделю и сокращение срока службы до 12 месяцев. 1990 год

- Полицейские органы земель (в 1952-1990 гг. — Народная полиция, состоявшая из окружных управлений, окружные управления — из районных отделов).

- Полицейское управление Берлина (Polizeipräsidium Berlin)

- Полиция Мекленбурга (Polizei Mecklenburg)

- Полиция Бранденбурга (Polizei Brandenburg)

- Полиция Саксонии (Polizei Sachsen)

- Тюрингская полиция (Thüringer Polizei)

- Полиция Саксонии-Анхальт (Polizei Sachsen-Anhalt)

- 8 февраля 1950 г. создано министерство государственной безопасности.

- Национальная народная армия (в 1948-1952 гг. — полиция готовности (Bereitschaftspolizei), в 1952-1956 гг. — Казарменная народная полиция (Kasernierte Volkspolizei), комплектовалось по найму (в 1962-1990 гг. по призыву), состояла из:

- сухопутных войск

- фольксмарине (народного флота)

- люфтштрайткрефте (военно-воздушных сил)

- В 1961 на базе пограничной полиции МВД ГДР были образованы пограничные войска ННА (Grenztruppen) (см.Эрих Петер).

Судебные органы[править | править код]

До 1952 года высшей судебной инстанцией являлся Верховный Суд Правосудия (Oberste Gerichtshof)[33], высшей судебной инстанцией административной юстиции — Верховный административный суд (Oberste verwaltungsgericht), судебный орган по делам авторских прав — Патентный Суд (Patentgericht), назначались Правительством с согласия Народной Палаты. Судами второй (апелляционной) инстанции являлись высшие земские суды (Oberlandesgericht), судами первой инстанции — земские суды (Landgericht), низшим звеном судебной системы — суды управлений (Amtsgericht), судами второй инстанции административной юстиции — высшие административные суды (Oberverwaltungsgericht), судами первой инстанции административной юстиции — административные суды (Verwaltungsgericht), которые назначались земельными правительствами. При земельных судах и судах управлений действовали суды присяжных (Schöffengericht), состоящие из судьи и двух присяжных заседателей (Laienrichter), избираемых по предложению партий и общественных организаций органами местного самоуправления, а также ювенальные суды (Jugendgericht) и ювенальные суды присяжных (Jugendschöffengericht). Присяжным мог быть гражданин старше 23 лет. Прокурорский надзор осуществляли Верховная Прокуратура (Obersten Staatsanwaltschaft), верховные прокуроры земель и прокуроры земских судов. Верховный Суд Правосудия состоял из Большого Сената, гражданских и уголовных сенатов, каждый из которых состоял из верховного судьи (Oberrichter) и двух судей, Президиум Верховного Суда Правосудия состоял из председателя (Präsident), заместителя председателя (Vizepräsident) и верховных судей. Подготовку судей прокуроров и адвокатов из всех слоёв населения должны были осуществлять центры правовой подготовки (Ausbau der juristischen Bildungsstätten). Верховная прокуратура состояла из верховного прокурора (Obersten Staatsanwalt), назначаемого Народной Палатой, и прокуроров Верховной Прокуратуры (Staatsanwälte der Obersten Staatsanwaltschaft), назначаемых Правительством.

В 1988—1989 году число представителей юридической профессии в ГДР составляло[34]:

- Профессиональных судей — 1435 чел. (90 чел. на 1 млн населения);

- Государственных обвинителей — 1200 чел. (75 чел. на 1 млн населения);

- Адвокатов — 599 чел. (38 чел. на 1 млн населения).

По сравнению с ФРГ юридическое сообщество ГДР имело в 1988—1989 годах следующие особенности[34]:

- Незначительное число адвокатов. В ГДР 1 адвокат приходился на 2 государственных обвинителей и на 2 судей, тогда как в ФРГ было 3 адвоката на 1 судью;

- Меньшее число профессиональных судей. В ФРГ на 1 млн населения было 294 судьи, а в ГДР — 90 судей.

При этом число государственных обвинителей в ГДР и ФРГ в 1988—1989 году было сопоставимым — по 75 человек на 1 млн населения[34].

Высшие земельные суды ГДР до 1952 года:

- Высший земельный суд Шверина (Oberlandesgericht Schwerin)

- Высший земельный суд Потсдама (Oberlandesgericht Potsdam)

- Высший земельный суд Галле (Oberlandesgericht Halle)

- Высший земельный суд Геры (Oberlandesgericht Gera) (с 1950 года — Высший земельный суд Эрфурта (Oberlandesgericht Erfurt))

- Высший земельный суд Дрездена (Oberlandesgericht Dresden)

- Камерный суд (Kammergericht)

В 1952 году верховные земские суды, генеральные прокуратуры земель, земские суды, суды управлений, административные суды и должность прокурора земских судов были упразднены, были созданы назначаемые Правительством окружные суды (Bezirksgericht) и районные суды (Kreisgericht), должности прокуроров округа (Staatsanwalt des Bezirkes) и прокурора района (Staatsanwalt des Kreises). В 1963 году Верховный Суд Правосудия был переименован в Верховный Суд (Oberstes Gericht), должность Верховного Прокурора была переименована в должность Генерального Прокурора (Generalstaatsanwalt), а окружные суды и районные суды стали избираться бециркстагами и крейстагами соответственно, а присяжные заседатели районных судов — собраниями трудящихся. В 1956 году были созданы военная коллегия Верховного Суда ГДР (Militärkollegium des Obersten Gerichtes der DDR), высшие военные суды (Militärobergericht) (в каждом из военных округов (Militärbezirke)), военные суды (Militärgericht) и учреждены должности военных прокуроров (Militärstaatsanwälte) и военного высшего прокурора (Militäroberstaatsanwalt). В 1968 году были созданы общественные суды (Gesellschaftliche Gerichte), которые были двух видов — арбитражные комиссии (Schiedskommissionen) в рамках жилых территорий, общин и производственных кооперативов, избиравшиеся по предложению комитетов Национального фронта общинными представительствами (в общинах) или городскими собраниями уполномоченных (в жилых территориях), в производственных кооперативах — по предложению правлений членами производственных кооперативах), и конфликтные комиссии (Konfliktkommissionen) в рамках предприятий, избиравшиеся работниками по предложению производственных профсоюзных комитетов[35]Richtergesetz.

Орган следствия — Центральное криминальное управление (Zentrale Kriminalamt der DDR), до 1952 года также земельные криминальные управления (Landeskriminalamt).

Органом конституционного надзора являлся Конституционный Комитет (Verfassungsausschuß).

Органом для подбора кандидатур на должности судей являлся Комитет юстиции (Justizausschuss), органами для подбора кандидатур на должности судей земельных судов (до 1952 года) — комитеты юстиции земель.

Прочие органы[править | править код]

Высшим контрольно-ревизионным органом ГДР был Центральный комитет Рабоче-крестьянской инспекции (Zentrales Komitee der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion), до 1952 года он назывался Центральной комиссией по государственному контролю (Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle), после 1990 года — Счётная Палата (Rechnungshof).

Высшим органом административной юстиции в ГДР являлся Верховный административный суд ГДР (Oberstes Verwaltungsgericht der DDR), при этом каждая из земель имела свой верховный административный суд и несколько административных судов первой инстанции. В 1952 году административные суды были упразднены, но в 1989 году были восстановлены.

Подсчёт голосов на выборах осуществлял Избирательный комитет ГДР (Wahlausschuss der DDR), назначавшийся правительством.

Политические партии[править | править код]

- Социалистическая единая партия Германии — коммунистическая, в 1950—1990 гг. правящая, в 1969—1990 гг. конституция закрепляла её ведущую роль

- Христианско-демократический союз (ГДР) (ХДС) — консервативная

- Либерально-демократическая партия Германии (ЛДПГ) — либеральная

- Национально-демократическая партия Германии (ГДР) (НДПГ) — либеральная

- Демократическая крестьянская партия Германии (ДКПГ) — аграрная консервативная

В Народной палате, кроме партий, были представлены Объединение свободных немецких профсоюзов, Демократический женский союз Германии, Союз свободной немецкой молодёжи и Культурный союз.

Все политические организации, существовавшие в ГДР, объединялись в Национальный фронт демократической Германии. Единый список кандидатов от Народного фронта и предлагался избирателям.

С 1990 СЕПГ стала ПДС, депутаты НДПГ присоединились к ХДС, депутаты ДКПГ присоединилась к либералам, депутаты профсоюзов вошли в СДПГ, часть женщин присоединилась к зелёным, молодёжные и культурные лидеры присоединились к коммунистам.

Были созданы новые партии: консервативная — Немецкий социальный союз, либеральная — Свободная демократическая партия в ГДР и социалистическая — Социал-демократическая партия в ГДР.

Общественные организации[править | править код]

- Объединение свободных немецких профсоюзов

- Союз свободной немецкой молодёжи

- Общество германо-советской дружбы

- Культурный союз

Взаимоотношения с ФРГ[править | править код]

На момент принятия провозглашения ГДР была признана со стороны СССР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии (последняя также признала и ФРГ, остальные признали ФРГ только в 1955 году).

В начале 1952 г. Сталиным был поднят вопрос об объединении Германии. 10 марта 1952 года Советским Союзом было предложено всем оккупационным державам (Великобритании, Франции, и США) незамедлительно и при участии общегерманского правительства начать разработку мирного договора с Германией, проект которого прилагался. СССР готов был согласиться на объединение страны, допустить существование немецкой армии, военной промышленности и свободной деятельности демократических партий и организаций, но при условии неучастия Германии в военных блоках. Запад фактически отверг советское предложение, настаивая на том, что объединённая Германия должна быть свободной для вступления в НАТО.

В 1957 году была предпринята попытка создать конфедерацию ГДР и ФРГ с Государственным Советом в качестве координационного органа, эта попытка была поддержана как правительством ГДР (при этом оно выступило против общегерманских выборов), так и СДПГ в ФРГ, но правящий на тот момент ХДС выступил фактически против. В 1957 году правительство Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие «доктрину Хальштейна», которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР. До 1963 года в ГДР действовало понятие «немецкое гражданство» — граждане ФРГ, приезжавшие в ГДР, автоматически получали право голоса при выборах в восточногерманский парламент.

До 1965 года сохранялось частичное спортивное единство Германии — ГДР и ФРГ выставляло единую олимпийскую команду.

Также до 1969 года сохранялось церковное единство Германии: во всей Германии действовала единая протестантская религиозная организация — Евангелическая церковь Германии, но в 1969 году 8 восточногерманских земельных церквей образовали Союз евангелических церквей ГДР.

В 1972 году ГДР и ФРГ признали друг друга, после чего началось признание ГДР со стороны остальных государств, а в 1973 году обе Германии были приняты в ООН.

Оккупационные власти и войска[править | править код]

Органом, представлявшим интересы оккупационных сил, являлась Комиссия советского контроля (Sowjetische Kontrollkommission), созданная в 1949 году, в 1953 году преобразованная в Высшую комиссию СССР в Германии (Hohe Kommission der Sowjetunion in Deutschland) и упразднённая в марте 1954 года.

Группа советских войск в Германии[править | править код]

Группа советских войск в Германии (ГСВГ) — объединение ВС СССР, группировка советских войск, дислоцировавшаяся в ГДР с момента окончания Великой Отечественной войны. В июне 1945 года на основе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов была образована Группа советских оккупационных войск в Германии.

В 1949 в связи с образованием ГДР, ГСОВГ преобразована в Группу советских войск в Германии.

С 1 июля 1989 года стала именоваться Западной группой войск. Прекратила существование 31 августа 1994 года. Была крупнейшим войсковым объединением советских войск, дислоцированном в непосредственном соприкосновении с вооружёнными силами НАТО. Считалась одной из наиболее боеспособных в Советской Армии. Численность личного состава группы войск превышала 500 тысяч человек. Штаб-квартира ГСВГ — город Вюнсдорф в 40 км к югу от Берлина.

Экономика[править | править код]

Промышленность[править | править код]

К 1980-м годам ГДР стала высокоразвитой индустриальной страной с интенсивным сельским хозяйством. По объёму промышленной продукции ГДР занимала 6-е место в Европе. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, электротехника и электроника, оптика, приборостроение, лёгкая промышленность. В экономическом отношении ГДР шла по пути планового хозяйства.

По сравнению с другими странами социалистического блока, здесь были достигнуты значительные успехи: уровень жизни в ГДР был самым высоким, а по важнейшим показателям республика была вторым индустриальным государством после СССР.

Ненационализированная часть промышленности была объединена в Торгово-промышленную палату ГДР (Industrie- und Handelskammer der DDR), до 1953 года в ряд региональных торгово-промышленных палат — Торгово-промышленную палату Хемница (Industrie- und Handelskammer Chemnitz), Торгово-промышленную палату Дрездена (Industrie- und Handelskammer Dresden), Восточнотюрингскую торгово-промышленную палату в Гере (Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera), Южнотюрингскую Торговопромышленную палату (Industrie- und Handelskammer Südthüringen), Торгово-промышленную палату Галле-Дессау (Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau), Торгово-промышленную палату Нойбранденбурга (Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg), Торгово-промышленную палату Шверина (Industrie- und Handelskammer zu Schwerin), Торгово-промышленную палату Восточного Бранденбурга (Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg), Торгово-промышленную палату Потсдама (Industrie- und Handelskammer Potsdam). До 1954 года Восточный и Западный Берлин имели общую торгово-промышленную палату (Industrie- und Handelskammer zu Berlin), но в 1954 году для Восточного Берлина была создана отдельная торгово-промышленная палата. Высшим органом Торгово-промышленной палаты ГДР являлось Правление (Vorstand), треть которой назначалось компаниями, треть государством, треть рабочими, между заседаниями Правления — Президиум (Präsidium), состоящим из председателя (Vorsitzender) и четырёх заместителей (Stellvertreter). Кроме народных предприятий (Volkseigener Betrieb), предприятий с государственным участием (Betrieb mit staatlicher Beteiligung), частных предприятий (Privatbetrieb), существовали также производственные кооперативы ремесленников (Produktionsgenossenschaft des Handwerks).

Последние средние и мелкие предприятия частной и смешанной собственности были национализированы в 1972 году[36].

- Радиоэлектроника

- Robotron

- Оптика

- Карл-Цейсс-Йена

- Железнодорожная техника

- электровоз ЕЛ2

- электровоз ЕЛ21

- Автомобильная промышленность

- Barkas

- Robur

- IFA

- Трамвайные вагоны Gotha, в 1965 году производство свёрнуто[37]

- Автобусы IFA H6B (Ernst Grube), в 1959 году производство свёрнуто[38], после чего в меньших масштабах производство автобусов осуществляло Fritz Fleischer KG

- Представительские автомобили серии Horch, в 1958 году производство свёрнуто[39], вместо них Sachsenring Automobilwerke Zwickau стал выпускать легковые автомобили серии Trabant, VEB Automobilwerk Eisenach годом раннее развернул производство серии более дешёвых легковых автомобилей Wartburg

- Multicar

- P3 Horch/P3 Sachsenring

- Химическая промышленность

- ORWO

- Нефтегазовая промышленность

- Главная нефтяная компания — Minol

Сельское хозяйство[править | править код]

Основными сельскохозяйственными предприятиями являлись сельскохозяйственные производственные кооперативы (landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft), представлявшие собой производственные объединения крестьян-арендаторов земли, в меньшей степени народные имения (Volkseigenes Gut), представлявшие собой государственные сельскохозяйственные предприятия. При этом до 1964 года сельскохозяйственные производственные кооперативы не являлись собственниками сельскохозяйственных машин, которые находились в распоряжении Машино-тракторных станций (Maschinen-Traktoren-Station), которые также являлись государственными предприятиями.

Финансы[править | править код]

Денежной единицей ГДР являлась «Немецкая Марка» (Deutsche Mark) (в 1968-1990 гг. — Марка ГДР (Mark der DDR)) (0,399902 грамм золота, 40 копеек СССР[40], хлеб стоил 78 пфеннигов, булка — 5 пфеннигов, билет на трамвай и внутригородской автобус — 20 пфеннигов[41]), представленная:

- банковскими билетами номиналом в 50 пфеннигов (пфенниг — 1/100 марки), 1, 2 (до 1951 года), 5, 10, 20, 50, 100 марок, а с 1985 года также 200 и 500 марок печатавшимися Немецкая типография ценных бумаг и (до 1957 года) земельными типографиями Бранденбурга (Landesdruckerei Brandenburg)[42], Саксонии (Landesdruckerei Sachsen), Тюрингии (Landesdruckerei Thüringen), Саксонии-Ангальт и Мекленбурга и эмитировавшиеся «Немецким эмиссионным банком» (Deutsche Notenbank) (в 1968-1990 гг. назывался — Государственный банк ГДР (Staatsbank der DDR))[43], находившегося в подчинении Правительства ГДР, а до 1951 года в подчинении Советской военной администрации, и (Deutsche Wertpapierdruckerei) (в 1978-1990 гг. — Типография ценных бумаг ГДР (Wertpapierdruckerei der DDR));

- алюминиевыми монетами номиналом в 1, 5, 10 пфеннигов, с 1951 года — 50 пфеннигов, 1 и 2 марки[44], на аверсе изображены шестерня и колос, в 1952-1990 гг. — герб ГДР, чеканившимися Берлинский монетный двор (Münze Berlin) (в 1978-1990 г. — Монетный двор ГДР (Münze der DDR)) находимся в подчинении Министерства финансов ГДР;

- в 1979-1990 гг. форум-чеками (Forumscheck) достоинством в 0,5, 1, 5, 10, 50, 100 и 500 марок, эмитировавшиеся ООО «Внешнеторговое общество «Форум» («Forum Außenhandelsgesellschaft m.b.H.»), которые могли отовариваться только в сети магазинов Intershop.

Банки:

- Немецкий эмиссионный банк — эмиссионный и расчётный

- Расчётно-эмиссионный банк Саксонии (Emissions- und Girobank Sachsen)[45], в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Дрездена, Лейпцига и Карл-Маркс-Штадта

- Расчётно-эмиссионный банк Тюрингии, в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Эрфурта, Геры и Зуля

- Расчётно-эмиссионный банк Саксонии-Анхальт (Emissions- und Girobank Sachsen-Anhalt), в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Магдебурга и Галле[46]

- Расчётно-эмиссионный банк Бранденбурга, в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Потсдама, Франкфурта-на-Одере и Котбуса

- Расчётно-эмиссионный банк Мекленбурга, в 1952-1990 гг. — окружная дирекция Шверина, Нойбранденбурга и Ростока

- Саксонский земельный банк (Sächsische Landesbank) (до 1952 года) — сберегательный банк Саксонии

- Тюрингский земельный банк (Thüringischen Landesbank) (до 1952 года) — сберегательный банк Тюрингии

- Провинциальный банк Марки Бранденбург (Provinzialbank Mark Brandenburg) (до 1952 года) — сберегательный банк Бранденбурга

- Земельный банк Мекленбурга (Landesbank Mecklenburg) (до 1952 года) — сберегательный банк Мекленбурга

- Провинциальный банк Саксонии-Анхальт (до 1952 года) — сберегательный банк Саксонии-Анхальт

- Немецкий инвестиционный банк (Deutschen Investitionsbank) (в 1967-1990 гг. — Торгово-промышленный банк (Industrie- und Handelsbank)) — кредитный банк для промышленных предприятий

- Земельный кредитный банк Мекленбурга, в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Шверина, Нойбранденбурга и Ростока

- Земельный кредитный банк Бранденбурга, в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Потсдама, Франкфурта-на-Одере и Котбуса

- Земельный кредитный банк Саксонии-Анхальт (Landeskreditbank Sachsen-Anhalt)[47], в 1952-1990 гг. — окружная дирекция Магдебурга и Галле

- Саксонский земельный кредитный банк (Sächsische Landeskreditbank), в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Дрездена, Карл-Маркс-Штадта и Лейпцига

- Земельный кредитный банк Тюрингии, в 1952-1990 гг. — окружные дирекции Эрфурта, Геры и Зуля

- Немецкий крестьянский банк (Deutsche Bauernbank) — кредитный банк для государственных имений и сельскохозяйственных кооперативов[48]

- Немецкий торговый банк (Deutsche Handelsbank)

- Немецкий внешнеторговый банк (Deutsche Außenhandelsbank) — расчётный банк для внешней торговли

- В каждом из районов существовали крестьянские торговые кооперативы (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) — кредитные банки для крестьян-единоличников

- В каждом из районов существовали — ремесленно-промысловые банки (Bank für Handwerk und Gewerbe) (в 1970-1974 гг. ремесленно-промысловые кооперативные банки (Genossenschaftsbank für Handwerk und Gewerbe), в 1974-1990 гг. — ремесленно-промысловые кооперативные кассы (Genossenschaftskasse für Handwerk und Gewerbe)) — банки для кредитования ремесленников, представляющие собой паевые товарищества ремесленников

Крупнейшее рекламное агентство DEWAG (Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft — «Немецкая рекламная корпорация»).

Транспорт и связь[править | править код]

Железнодорожными перевозками в стране занималась компания Deutsche Reichsbahn, авиаперевозками — Германский воздушный союз (Deutsche Lufthansa), с 1963 года — Международные авиалинии (Interflug), почтовыми услугами — «Германская почта» (Deutsche Post). Трамвай существовал в Берлине, Ростоке, Шверине, Штральзунде (до 1966 года), Бранденбурге-на-Хафеле, Котбусе, Франкфурте-на-Одере, Потсдаме, Магдебурге, Галле, Дессау, Хальберштадте, Мерзебурге, Наумбурге, Лейпциге, Дрездене, Карл-Маркс-Штадте, Плауене, Цвиккау, Гёрлице, Эрфурте, Нордхаузене, Мюльхаузене (до 1969 года), Гере, Йене, Готе, Айзенахе (до 1975 года) (большинство линий обслуживались либо двухсекционными сочленёнными вагонами Tatra KT4D, либо поездами из Tatra T4 и Tatra B4), в 1950-1979 в Берлине, Магдебурге, Эрфурте, Гере, Веймаре, Лейпциге, Цвиккау, Хойерсверде и Зуле существовал троллейбус, аэропорты в Берлине, Дрездене (с 1957 года), Галле, Штральзунде (с 1957) и Эрфурте. Автодороги: «Берлин — Нойбранденбург — Штральзунд», «Берлин — Росток», «Берлин — Франкфурт-на-Одере», «Берлин — Котбус — Форст», «Берлин — Дрезден» и «Гёрлиц — Дрезден — Карл-Маркс-Штадт — Гера — Эрфурт — Айзенах».

Торговля[править | править код]

Внутренняя розничная торговля велась через сеть муниципальных магазинов Handelsorganisation, сеть окружных универсальных магазинов Centrum Warenhaus, сеть окружных кооперативных универсальных Konsument.

Макроэкономические показатели[править | править код]

| год | ВВП, млрд € | ВВП/чел, тыс € | ||

| ГДР | ФРГ | ГДР | ФРГ | |

| 1950 | 37 | 262 | 2,0 | 5,2 |

| 1960 | 73 | 574 | 4,2 | 10,3 |

| 1970 | 113 | 897 | 6,6 | 14,8 |

| 1980 | 164 | 1179 | 9,8 | 19,1 |

| 1989 | 208 | 1400 | 12,5 | 22,6 |

Культура[править | править код]

7 сентября 1945 года постановкой пьесы «Натан Мудрый» Г. Э. Лессинга был открыт Немецкий театр[50][51].

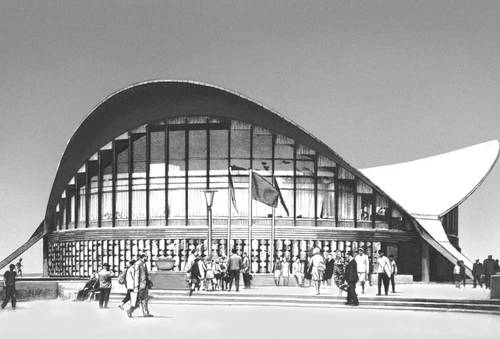

После образования ГДР в 1949 году задачей театрального искусства было провозглашено политическое и нравственное воспитание человека — строителя социализма. Театры были национализированы и перешли в ведение государства. Строились новые здания театров взамен разрушенных, создавались новые театральные коллективы[50].

Значительную роль в немецком и мировом театральном искусстве сыграл Бертольт Брехт. В 1949 году он основал вместе с Хеленой Вайгель театр «Берлинер ансамбль», в котором воплотил в жизнь свою теорию «эпического театра»[52]. Этот театр осуществил постановку почти всех пьес Брехта: «Мамаша Кураж и её дети» (1949), «Господин Пунтила и его слуга Матти» (1949), «Мать» (1952), «Кавказский меловой круг» (1954), «Жизнь Галилея» (1957), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1957), «Добрый человек из Сычуани» (1957), «Карьера Артуро Уи» (1959) и других.

Также театр «Берлинер ансамбль» ставил произведения немецкой и зарубежной классики: «Васса Железнова» М. Горького (1949), «Бобровая шуба» Г. Гауптмана (1951), «Разбитый кувшин» Г. Клейста (1951), «Кремлёвские куранты» Н. Погодина (1952), «Дон Жуан» Мольера (1953), «Воспитанница» А. Н. Островского (1955), «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1958), «Дело Оппенгеймера» Х. Кипхардта (1967), «Пурпурная пыль» О’Кейси (1967), «Вьетнамское разбирательство» П. Вайса (1968)[52].

В «Берлинер ансамбль» раскрылось актёрское искусство Хелены Вайгель и Эрнста Буша[50].

Культура и образование в ГДР интенсивно поддерживались и подвергались значительному регулированию в духе государственной доктрины. Конституция 1968 года предусматривала популяризацию социалистической культуры, культурной жизни трудящихся и тесную связь деятелей культуры с народом. «Физическая культура, спорт и туризм, будучи элементами социалистической культуры, служат всестороннему физическому и духовному развитию граждан.»

И если в 1957 году было 86 театров, 40 симфонических оркестров, 11 092 библиотеки, 284 историко-краеведческих, художественных и природоведческих музея, 803 дома культуры, 451 клуб, 6 ансамблей народного творчества и 3 078 кинотеатров, то уже в 1988 году насчитывалось 18 505 государственных, профсоюзных и научных библиотек, 1 838 клубов и домов культуры, 962 молодежных клуба, 111 музыкальных школ, 213 театров, 88 оркестров, 808 кинотеатров, 10 театров-кабаре, 741 музей и 117 различных зоопарков.

Театры и кабаре, вокруг которых кипела бурная и динамичная жизнь, особенно в Берлине, имели огромное значение для жителей социалистической Германии. Знаменитый Дрезденский оперный театр Semperoper, разрушенный во время Второй мировой войны, был вновь открыт в 1985 году. Friedrichstadt-Palast в Берлине является последним крупным монументальным сооружением, построенным в ГДР.

Особым культурным достижением ГДР является большое разнообразие немецких рок-групп. Существовали как откровенно «государственные рокеры», такие как Puhdys, так и критично настроенные группы, например, Silly и Renft. Некоторые ансамбли, такие как Karat и City, пользовались даже международной популярностью.

Образование и наука[править | править код]

В ГДР существовала полноценная система высших научных и учебных заведений. Высшее научное заведение — Академия наук ГДР (Akademie der Wissenschaften der DDR) (до 1972 года — Германская академия наук в Берлине (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin)) была открыта в 1946 году, филиалом которой до являлась Саксонская академия наук (Sächsische Akademie der Wissenschaften).

Позднее появилось несколько государственных отраслевых академий. В 1950 году была открыта Академия художеств ГДР (Akademie der Künste der DDR) (до 1972 года — Германская академия художеств (Deutsche Akademie der Künste)); в 1951 году — Академия архитектуры ГДР (Bauakademie der DDR) (до 1973 года — Германская академия архитектуры (Deutsche Bauakademie)) и Академия сельскохозяйственных наук ГДР (Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR) (до 1972 года — Германская академия сельскохозяйственных наук (Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften)). В 1970 году была создана также Академия педагогических наук ГДР (Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR), на основе существовавшего раннее Немецкого педагогического центрального института (Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut).

Высшие классические учебные заведения — университеты:

- Берлинский университет имени Гумбольдта (Берлин)

- Галле-Виттенбергский университет (Галле, Саксония-Анхальт)

- Лейпцигский университет (Лейпциг, Саксония)

- Йенский университет имени Фридриха Шиллера (Йена, Тюрингия)

- Ростокский университет (Росток, Мекленбург)

- Грайфсвальдский университет (Грайфсвальд, Мекленбург)

Высшие специализированные учебные заведения — высшие технические школы, педагогические институты, медицинские академии, а также высшие педагогические школы, высшие инженерные школы и учительские институты (Institut für Lehrerbildung), средние специальные учебные заведения — педагогические училища, техникумы (Fachschule), профессиональные школы (Berufsschule), инженерные школы (Ingenieurschule) средние и начальные учебные заведения — политехнические школы (Polytechnische Oberschule, до 1959 года — средние школы (Mittelschule)).

- Изучение русского языка

Изучение русского языка было обязательным в качестве первого иностранного языка в восточногерманских средних школах до ноября 1956 года, когда вместо русского местные власти разрешили изучать английский и французский в качестве первого иностранного языка, а русский в качестве дополнительного. Так продолжалось два с половиной года, после чего, с апреля 1959 года русский язык повторно ввели в качестве обязательного безальтернативного предмета в средних школах ГДР[53].

Медицина[править | править код]

- Университетская клиника Грайфсвальда (Universitätsklinikum Greifswald) (Померания) (в 1952-1990 гг. — Ростокская окружная больница)

- Университетская клиника Берлина (Бранденбург и Большой Берлин) (в 1952-1990 гг. — Берлинская окружная больница)

- Университетская клиники Галле (Universitätsklinikum Halle) (Прусская Саксония) (1952-1990 гг. — Галльская окружная больница)

- Университетская клиника Ростока (Мекленбург-Шверин, также обслуживала Мекленбург-Стрелиц) (в 1952-1990 гг. Ростокская окружная больница)

- Университетская клиника Йены (Universitätsklinikum Jena) (Тюрингия) (в 1952-1990 гг. — Йенская окружная больница)

Архивы[править | править код]

- Немецкий центральный архив (Deutsches Zentralarchiv) (в 1973-1990 гг. — Центральный государственный архив ГДР (Zentrales Staatsarchiv der DDR)). Существовали также 5 земельных архивов (landesarchiv) (в 1952-1990 — окружных архивов (bezirksarchiv)).

Музеи[править | править код]

В каждом из округов действовали окружные краеведческие музеи (Bezirksheimatmuseum).

Кинематограф и звукозапись[править | править код]

- Киностудия DEFA

- Звукозаписывающее предприятие VEB Deutsche Schallplatten Berlin (до 1954 года — Lied der Zeit Schallplatten-Gesellschaft mbH.)

Музыка[править | править код]

- Берлинская высшая школа музыки имени Эйслера

- Берлинский симфонический оркестр

- Симфонический оркестр Берлинского радио

- Puhdys, рок-группа

- Karat, прогрессив-рок-группа

- Feeling B, панк-рок-группа

- Эрнст Буш — актёр и певец

- Дин Рид — поэт, певец, актёр, режиссёр, общественный деятель

- Пёстрый котёл — музыкальная развлекательная телепередача

- Oktoberklub — ансамбль политической песни

- Bayon — музыкальный коллектив

Театр[править | править код]

- Немецкий театр (Берлин)

- «Каммершпиле» (Берлин)

- «Берлинер ансамбль» (Берлин)

- «Фольксбюне» (Берлин)

- «Театр им. М. Горького» (Берлин)

- «Театр им. Ханса Отто» (Потсдам)

- Немецкий национальный театр (Веймар)

- «Шаушпильхауз» (Лейпциг)

- «Театр дес фриденс»

- «Ландестеатр» (Landestheater Halle) (Галле)

- «Штатстеатр» (Дрезден)

- «Театр им. Ф. Вольфа» (Нёйстрелиц)

- «Фолькстеатр» (Volkstheater Rostock) (Ростоке).

Цирк[править | править код]

Общее руководство цирками осуществляет государственный орган — народное предприятие «Центральный цирк» (VEB Zentral-Zirkus) (основан в 1960, до этого подчинялись муниципалитетам), под контролем которого находятся:

- 3 государственных передвижных цирка

- «Аэрос» (Zirkus Aeros) (Лейпциг)

- «Буш» (Zirkus Busch) (Мееране, Саксония (в 1952-1990 г. — Округ Карл-Маркс-Штадт))

- «Беролино» (Берлин)

- частные цирки

- «Хайн» (Zirkus Hein)

- «Олимпия»

- «Пробст» (Zirkus Probst) (Дессау, Саксония-Анхальт (в 1952-1990 г. — Округ Галле))

- «Роландос»[54]

Средства массовой информации[править | править код]

История[править | править код]

В 1945 году в Советской зоне оккупации были восстановлены довоенные радиокомпании — «Миттельдойчер рундфунк» (Mitteldeutscher Rundfunk) и «Берлинер рундфунк» (Berliner Rundfunk), каждая из которых располагала по одному радиоканалу. Кроме того, продолжала вещание общенациональная радиостанция «Дойчландзендер» (Deutschlandsender). Они не вошли в созданную в 1950 радиокомпанию ARD объединяющую вещателей бывших французской, американской и британской зон оккупации. В 1952 году начало вещание «Дойчер фернзефунк» (Deutscher Fernsehfunk, «Германское Телевизионное Вещание»).

В 1953 году 5 из 6 радиоканалов были закрыты, сохранило вещание «Берлинское радио», начало вещание «Radio DDR». В 1956 году в округах были созданы окружные радиоканалы.

В 1990 году окружные радиоканалы были закрыты, возобновлено вещание земельных радиоканалов. DDR1 был переименован в «Радио актуэлль» (Radio Actuell) и вскоре приватизирован, DDR2 был закрыт, его частоты переданы земельным радиоканалам.

15 декабря 1990 DFF1 и DFF2 были объединены в канал O3, который был переведён на третий канал, частота DFF1 перешла ARD, DFF2 — ZDF. В 1991 году в Бранденбурге была создана телерадиокомпания «Остдойчер рундфунк Брандендург» (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, ORB), RB был приватизирован и переведён на второстепенную частоту, его прежняя частота перешла SFB, которая вместе с MDR вошла в том году в ARD. O3 был закрыт 31 декабря 1991 года его частота перешла MDR, NDR и ORB в зонах их вещания.

Информационные агентства[править | править код]

- Всеобщая немецкая информационная служба (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, ADN)

Газеты[править | править код]

- «Берлин ам Миттаг» (Berlin am Mittag), «Нахт-Экспресс» (Nacht-Express), «Ляйпцигер Цайтунг» (Leipziger Zeitung), «Тагеспошт» (Tagespost) — общенациональные частные газеты в 1945-1953 гг.

- «Гезетцблатт дер Дойчен Демократишен Републик» (Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik) — бюллетень законов, в 1949-1952 гг. существовали также аналогичные региональные издания:

- «Гезетцблатт дес Ляндес Захсен-Анхальт» (Gesetzblatt des Landes Sachsen-Anhalt)

- «Гезетц- унд Ферорднунгсблатт» (Gesetz- und Verordnungsblatt) (Саксония)

- «Региерунгсблатт фюр дас Лянд Тюринген» (Regierungsblatt für das Land Thüringen)

- «Гезетц- унд Ферорднунгсблатт дес Ляндес Бранденбург» (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg)

- «Регирунгс-Блатт фюр Мекленбург» (Regierungs-Blatt für Mecklenburg)

- «Нойес Дойчланд» (Neues Deutschland) — печатный орган СЕПГ

- «Нойе цайт» (Neue Zeit) — печатный орган ХДС

- «Морген» (Morgen) — печатный орган ЛДПГ

- «Националь-цайтунг» (National-Zeitung) — печатный орган НДПГ

- «Бауэрнехо» (Bauernecho) — печатный орган ДКПГ

- «Юнге Вельт» (Junge Welt) — печатный орган ССНМ

- «Дойчес спортехо» (Deutsches Sportecho) — печатный орган Немецкого Спортивного Союза

- «Берлинер цайтунг» (Berliner Zeitung) — до 1953 года общенациональная, с 1953 года — печатный орган Берлинской окружной партийной организации СЕПГ

- «Трибюне» (Tribune) — печатный орган Союза Свободных Немецких Профсоюзов

- «Нова доба» (в.-луж. Nova Doba) — печатный орган лужицких сербов

- Районные газеты — частные, в 1952-1990 гг. — совместные печатные органы районные комитетов СЕПГ и районных комитетов Национального фронта Демократической Германии.

Журналы[править | править код]

- «Eulenspiegel» — сатирический журнал

- «FRÖSI» (нем.)русск. (сокращение от Fröhlich sein und singen, нем. «Радоваться и петь») — журнал пионерской организации

- «Trommel» (нем.)русск.(нем. «Барабан») — журнал пионерской организации

- «Bummi» (нем.)русск. — детский журнал

- «ABC-Zeitung» (нем.)русск.(нем. «ABC-газета») — детский журнал

- «Für Dich» (нем.)русск.(нем. «Для тебя») — женский журнал

- «Neue Berliner Illustrierte» (нем.)русск. — еженедельный журнал

Радио[править | править код]

Радиовещание велось по 5 основным и 10 местным программам следующими радиостанциями:

- «Дойчландзендер» (Deutschlandsender — «Германское радио»), в 1971—1990 гг. называлась «Штимме дер ДДР» (Stimme der DDR), с лета 1990 года — «Дойчландзендер Культур» (Deutschlandsender Kultur);

- «Радио ДДР I» (Radio DDR I — «Радио ГДР I») и «Радио ДДР II» (Radio DDR II — «Радио ГДР II»);

- «Зендер Росток» (Sender Rostock)

- «Зендер Шверин» (Sender Schwerin), с 1990 года — «Радио Мекленбург-Форпоммерн 1» (Radio Mecklenburg-Vorpommern 1)

- «Зендер Нойбранденбурга» (Sender Neubrandenburg)

- «Зендер Потсдама» (Sender Potsdam), с 1990 года — «Антенне Бранденбург» (Antenne Brandenburg)

- «Зендер Франкфурт-ам-Одер» (Sender Frankfurt (Oder))

- «Зендер Магдебург» (Sender Magdeburg)

- «Зендер Галле» (Sender Halle), с 1990 года — «Радио Захсен-Анхальт» (Radio Sachsen-Anhalt)

- «Зендер Котбус» (Sender Cottbus)

- «Зендер Лейпциг» (Sender Leipzig), до 1952 год — «Миттельдойчер рундфунк» (Mitteldeutsche Rundfunk), с 1990 года «Захсен Радио» (Sachsen Radio)

- «Зендер Дрезден» (Sender Dresden)

- «Зендер Карл-Маркс-Штадт» (Sender Karl-Marx-Stadt)

- «Зендер Веймар» (Sender Weimar), с 1990 года «Тюринген 1» (Thüringen 1)

- «Берлинер рундфунк» (Berliner Rundfunk — «Берлинское радио»);

- «Радио Берлин-интернациональ» (Radio Berlin International — «Международное радио Берлина»)[55].

Телевидение[править | править код]

Передачи организовывались Центральной студией телевидения в Берлине и велись по двум программам:

- «ДФФ 1» (DFF 1) — первый государственный телеканал Восточной Германии (В 1972—1990 «Фернзеен ДДР 1»)

- «ДФФ 2» (DFF 2) — второй государственный телеканал Восточной Германии (В 1972—1990 «Фернзеен ДДР 2»)

См. также[править | править код]

- Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!

- Пёстрый котёл

Спорт[править | править код]

Олимпийские игры[править | править код]

- Объединённая германская команда

- Сборная ГДР

Футбол[править | править код]

- Футбол в ГДР

- Немецкий футбольный союз ГДР

- Оберлига

- Чемпионат ГДР по футболу

- Кубок ГДР по футболу

- Сборная ГДР по футболу

Прочие виды спорта[править | править код]

По состоянию на 18 августа 2016 года сборная ГДР завоевала больше всех Олимпийских медалей в академической гребле.

Религия[править | править код]

Протестантизм[править | править код]

Большинство верующих — лютеране. Протестанты были представлены такими деноминациями как:

- Евангелическая церковь Германии (в 1969—1990 гг. — Союз евангелических церквей Германской Демократической Республики (СЕЦ ГДР) к которой принадлежало большинство верующих, СЕЦ ГДР управлялся Синодом (Synode) и Конференцией Евангелических Церковных Руководств (Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen), высшее должностное лицо — председатель

- Евангелическую церковь Унии — объединяла в себе поместные церкви, объединявшие в себе в свою очередь как лютеранские так и кальвинистские общины, включала в себя 5 поместных церквей, большинство из которых управлялась епископом (кроме Евангелической церкви Анхальта управляшейся президентом церкви (kirchenpraesident)) при котором действовала консистория и периодически созывался синод, каждая из поместных церквей которых в свою очередь состоял из благочиний (kirchenkreis), управлявшиеся суперинтендентами, при которых действовали благочинническое собрание (kreissynode) и благочиннический совет (kreissynodalvorstand), благочиния состояли из приходов (kirchengemeinde), управлявшиеся пасторами при которых действовали приходские советы (kirchenvorstand).

- Померанская Евангелическая Церковь (Pommersche Evangelische Kirche) (Мекленбург)

- Евангелическая поместная церковь Анхальта (Evangelische Landeskirche Anhalts) (Саксония-Анхальт)

- Евангелическая церковь Берлина-Бранденбурга (Evangelische_Kirche_Berlin-Brandenburg) (Бранденбург и Берлин)

- Евангелическая церковь церковной провинции Саксония (Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen) (Саксония-Анхальт)

- Евангелическая церковь Силезии (Evangelische Kirche von Schlesien) (Бранденбург)

- Объединённая евангелическо-лютеранская церковь ГДР — объединяла в себе поместные церкви, объединявшие в себе в свою очередь только лютеранские общины

- Евангелическо-лютеранская церковь Мекленбурга (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs) (Мекленбург)

- Евангелическо-лютеранская земельная церковь Саксонии (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens) (Саксония)

- Евангелическо-лютеранская церковь Тюрингии (Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen) (Тюрингия)

- Евангелическую церковь Унии — объединяла в себе поместные церкви, объединявшие в себе в свою очередь как лютеранские так и кальвинистские общины, включала в себя 5 поместных церквей, большинство из которых управлялась епископом (кроме Евангелической церкви Анхальта управляшейся президентом церкви (kirchenpraesident)) при котором действовала консистория и периодически созывался синод, каждая из поместных церквей которых в свою очередь состоял из благочиний (kirchenkreis), управлявшиеся суперинтендентами, при которых действовали благочинническое собрание (kreissynode) и благочиннический совет (kreissynodalvorstand), благочиния состояли из приходов (kirchengemeinde), управлявшиеся пасторами при которых действовали приходские советы (kirchenvorstand).

- Союз евангелическо-реформатских церквей Германии

- Евангелическо-реформатская церковь в Саксонии

- Евангелическо-реформатская церковь в Мекленбурге (Evangelisch-reformierte Kirche in Mecklenburg)

- Евангелическо-лютеранская церковь Пруссии — объединяла прусских лютеран не признавших унию с кальвинистами (старолютеран)

- Нижнесилезская епархия (Бранденбург)

- Берлинско-бранднбургская епархия (Бранденбург)

- Тюрингско-саксонская епархия (Саксония-Анхальт)

- Евангелическо-лютеранская свободная церковь (Evangelisch-Lutherische Freikirche) (Саксония)

- Евангелическо-методистская церковь (Evangelisch-methodistische Kirche), объединяла методистов

- Союз евангелическо-свободноцерковных общин ГДР (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR), объединял баптистов, часть пятидесятников и плимутских братьев[56][57].

Католицизм[править | править код]

Католики до 1973 года были представлены епархиями, входившими в Немецкую конференцию епископов (Deutsche Bischofskonferenz) (в 1976-1990 гг. — в Берлинскую конференцию епископов (Berliner Bischofskonferenz)):

- Церковная провинция Вроцлав

- Епархия Берлина (Бранденбург, Передняя Померания и Берлин)

- Архиепархия Вроцлава (Силезская Лужица)

- Церковная провинция Падерборн

- Епархия Падерборна (Саксония-Анхальт)

- Епархия Фульды (Тюрингия)

- Церковная провинция Кёльн

- Епархия Оснабрюка церковной провинции Кёльн (Мекленбург)

- Епархия находящаяся в прямом подчинении Святого престола

- Епархия Мейсена (Саксония)

С 1973 года:

- Епархии находящиеся в прямом подчинении Святого престола

- Епархия Берлина (Бранденбург, Передняя Померания и Берлин)

- Епархия Дрезден-Мейсена (Саксония)

- Апостольские администратуры

- Апостольская администратура Магдебурга (Саксония-Анхальт)

- Апостольская администратура Эрфурта (Тюрингия)

- Апостольская администратура Гёрлица (Силезская Лужица)

- Апостольская администратура Шверина (Мекленбург)

На территории ГДР также действовали общины общей для ФРГ и ГДР Старокатолической церкви Германии (Alt-Katholische Kirche in Deutschland) в Берлине, Кведлинбурге, Галле и Дрездене.

Православие[править | править код]

Православные были представлены Берлинской и Германской епархией (в 1971 году приходы находящиеся на территории ФРГ из неё были выделены Баденская и Баварская и Дюссельдорфская епархии.

Иудаизм[править | править код]

Деноминации иудаизма — Союз еврейских общин ГДР (Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der DDR) и Союз еврейских общин Берлина (Verbandes der Jüdischen Gemeinde von Berlin).

Награды ГДР[править | править код]

Ордена ГДР:

- Орден Карла Маркса (с 1953)

- Орден Заслуг перед Отечеством (с 1954)

- Орден Знамени Труда (с 1954)

- Орден Шарнхорста (с 1966)

- Военный орден «За заслуги перед народом и Отечеством» (с 1966)

Медали ГДР:

- Медаль «За 20 лет службы в погранвойсках»

- Медаль «За 20 лет службы в Народной Армии»

- Медаль «За службу в Народной Армии»

- Медаль «Пограничника»

См. также[править | править код]

- Восточный Берлин

- Социалистическая единая партия Германии

- Федеративная Республика Германии (до 1990)

- Западный Берлин

- Коммунистическая партия Германии (1948)

- Язык ГДР

- Штази

- Мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен (бывшая тюрьма Штази)

- Эрих Хонеккер

- Вильгельм Пик

- Вальтер Ульбрихт

Примечания[править | править код]

- ↑ :Langley, 2006, p. 30

- ↑ Merkl, 2004, p. 53

- ↑ Rajagopal, 2003, p. 75

- ↑ http://postnauka.ru/longreads/14253

- ↑ 1 2 А. Б. Цфасман. «Послевоенные репрессии сталинизма в СССР и „чистки“ в ГДР (1949—1953)». «Вестник Челябинского государственного университета», 2012, № 7 (261). История. Вып. 49. С. 80-83. // lib.csu.ru

- ↑ А. М. Бетмакаев Вальтер Ульбрихт и экономическое соревнование между ГДР и ФРГ в 1960‑е гг.

- ↑ Берлин

- ↑ Glossar

- ↑ Ordnung über den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der Bezirke

- ↑ Verfassung für die Mark Brandenburg

- ↑ Verfassung des Landes Mecklenburg

- ↑ Verfassung des Landes Sachsen

- ↑ Verfassung der Provinz Sachsen-Anhalt

- ↑ Verfassung des Landes Thüringen

- ↑ Demokratische Kreisordnung für das Land Mecklenburg

- ↑ Die demokratische Kreisordnung

- ↑ Demokratische Kreisordnung für die Mark Brandenburg

- ↑ Ordnung über den Aufbau und die Arbeitsweise der staatlichen Organe der Kreise

- ↑ 1 2 Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR

- ↑ Ordnung über den Aufbau und die Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Organe in den Stadtkreisen

- ↑ Demokratische Gemeindeordnung für das Land Sachsen

- ↑ Vorläufige Verfassung für Groß-Berlin

- ↑ Ordnung über den Aufbau und die Aufgaben der Stadtbezirksversammlung und ihrer Organe in den Stadtbezirken

- ↑ Die Verfassung von Berlin (Ost)

- ↑ Население ГДР 1950-1989.

- ↑ Естественное движение 1950-1989.

- ↑ Дайджест новостей от 24.03.1989. www.aif.ru. Проверено 9 июня 2018.