А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

гетеро…, – первая часть сложных слов, пишется слитно

Рядом по алфавиту:

гестаге́нный

гестаге́ны , -ов, ед. -е́н, -а

геста́по , нескл., с.

геста́повец , -вца, тв. -вцем, р. мн. -вцев

геста́повский

гётеа́нец , -нца, тв. -нцем, р. мн. -нцев

гётеа́нский

гётебо́ргский , (от Гётебо́рг)

гётебо́ргцы , -ев, ед. -гец, -гца, тв. -гцем

гётевский , (от Гёте)

гете́ра , -ы

гетеракидо́з , -а

гетери́зм , -а

гетери́ст , -а

гете́рия , -и

гетероаллели́зм , -а

гетероалле́ль , -я

гетероа́томы , -ов, ед. -а́том, -а

гетероаукси́н , -а

гетеробатми́я , -и

гетерогали́нный

гетерогаме́тность , -и

гетерогаме́тный

гетерогаме́ты , -е́т, ед. -е́та, -ы

гетерога́мия , -и

гетерога́мный

гетерогене́з , -а и гетероге́незис, -а

гетерогенера́тные во́доросли

гетерогениза́ция , -и

гетерогени́я , -и

гетеро… , – первая часть сложных слов, пишется слитно

Гете — имя существительное, единственное число, женкий род, множественное число, мужской род, общий род, одушевленное, означает фамилию человека, 2-е склонение.

Слово не склоняется: в единственном и множественном числах во всех падежах пишется одинаково. Для единственного числа указаны мужская и женская фамилии.

| Падеж | Вопрос | Единственное числоЕд.ч. | Множественное числоМн.ч. |

|---|---|---|---|

| ИменительныйИм. | кто? | Гете | Гете |

| РодительныйРод. | кого? | Гете | Гете |

| ДательныйДат. | кому? | Гете | Гете |

| ВинительныйВин. | кого? | Гете | Гете |

| ТворительныйТв. | кем? | Гете | Гете |

| ПредложныйПред. | о ком? | Гете | Гете |

Ответ:

Правильное написание слова — Гете

Выберите, на какой слог падает ударение в слове — ПЛЕСНЕВЕТЬ?

или

Слово состоит из букв:

Г,

Е,

Т,

Е,

Похожие слова:

Гетеборг

гетеборгский

гетера

гетеризм

гетерия

гетероауксин

гетерогамия

гетерогенез

гетерогенезис

гетерогенно

Рифма к слову Гете

думаете, опоздаете, отделываете, начинаете, знаете, сделаете, обедаете, рассказываете, пожелаете, полагаете, поймаете, защищаете, придумаете, уезжаете, трогаете, едете, предполагаете, бросаете, спрашиваете, живете, полусвете, упрекаете, делаете, распластаете, предлагаете, называете, восхищаете, удостаиваете, предпринимаете, почерпаете, приписываете, узнаете, растрачиваете, заедете, принимаете, отвечаете, даете, ведете, свете, рассвете, зеваете, посылаете, ответе, понимаете, презираете, успокоиваете, рассчитываете, совете, считаете, желаете, лопате, бархате, выкате, скате, комнате, брате, разврате, захвате, квадрате, солдате, штате, палате, циферблате, климате, халате

Толкование слова. Правильное произношение слова. Значение слова.

гете

(Goethe) Иоганн Вольфганг (1749-

1832) , немецкий писатель, основоположник немецкой литературы Нового времени, мыслитель и естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской АН (

1826). Начал с бунтарства «Бури и натиска»; сентиментального романа «Страдания молодого Вертера» (

1774). Через период т. н. веймарского классицизма, проникнутого стихийным материализмом античности («Римские элегии»,

1790), отмеченного антифеодальными и тираноборческими (драма «Эгмонт»,

1788) тенденциями, Гете шел к реалистическому осмыслению проблем художественного творчества, взаимоотношений человека и общества (автобиографическая книга «Поэзия и правда», издана 1811-33; романы «Годы учения Вильгельма Мейстера», 1795-96, и «Годы странствий Вильгельма Мейстера», 1821-

29), пантеистическому наслаждению полнотой жизненных переживаний (сборник лирических стихов «Западно-восточный диван», 1814-

19). Творчество Гете отразило важнейшие тенденции и противоречия эпохи. В итоговом философском сочинении — трагедии «Фауст» (1808-

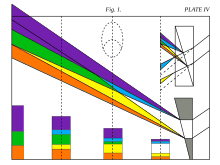

32), насыщенной научной мыслью своего времени, Гете воплотил поиски смысла жизни, находя его в деянии. Автор трудов «Опыт о метаморфозе растений» (

1790), «Учение о цвете» (

1810). Подобно Гете-художнику, Гете-натуралист охватывал природу и все живое (включая человека) как единое целое. На темы произведений Гете писали музыку Л. Бетховен, Ш. Гуно и др.

гете

река в Бельгии, левый приток Демера

×òî òàêîå «Ã¨ÒÅ»? Êàê ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ äàííîå ñëîâî. Ïîíÿòèå è òðàêòîâêà.

èÒÅ 1-é èñòî÷íèê:

èÒÅ (Goethe) Èîãàíí Âîëüôãàíã (ðîä. 28 àâã. 1749, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå óì. 22 ìàðòà 1832, Âåéìàð) âåëèêèé íåì. ïîýò è ìûñëèòåëü. Åãî âçãëÿäû íà æèçíü è ìèðîâîççðåíèå âûðàæåíû îò÷àñòè â ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâ., îñîáåííî â «Ôàóñòå» è âî ìíîãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ (ïîñâÿùåííûõ äðåâíîñòè), îò÷àñòè â âûñêàçûâàíèÿõ â ïðîçå («Maximen und Reflexionen») è â åñòåñòâåííîíàó÷íûõ íàòóðôèëîñîôñêèõ ïðîèçâ., îò÷àñòè â ðàçãîâîðàõ è ïèñüìàõ. Ôèëîñîôñêîå ðàçâèòèå Ãåòå øëî îò àíòèïàòèè ê øêîëüíîé ôèëîñîôèè («Collegium logicum») â ëåéïöèãñêèé ïåðèîä ê ïðîáóæäåíèþ ñîáñòâåííîãî ôèëîñîôñêîãî ìûøëåíèÿ â ñòðàñáóðãñêèé ïåðèîä è îòñþäà ê çàíÿòèÿì íàòóðôèëîñîôèåé â ïåðâûé âåéìàðñêèé ïåðèîä â ïîëåìèêå ñ Ïëàòîíîì, íåîïëàòîíèçìîì, Äæîðäàíî Áðóíî è ïðåæäå âñåãî ñî Ñïèíîçîé. Ïîñëå ïóòåøåñòâèÿ ïî Èòàëèè ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ ê ó÷åíèþ î öâåòàõ è ê ñðàâíèòåëüíîé ìîðôîëîãèè (èçëîæåíà â «Metamorphose der Pflanzen», 1790 ðóñ. ïåð. «Îïûò î ìåòàìîðôîçå ðàñòåíèé», 1957). Îí âñòóïàåò â ïðèíöèïèàëüíóþ ïîëåìèêó ñ Øèëëåðîì ïî âîïðîñó îá îòíîøåíèè ìûøëåíèÿ è ñîçåðöàíèÿ ê èäåå, ê «ïðàôåíîìåíàì»; çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì êàíòîâñêîé ôèëîñîôèè, îñîáåííî «Êðèòèêè ïðàêòè÷åñêîãî ðàçóìà» è «Êðèòèêè ñïîñîáíîñòè ñóæäåíèÿ», à òàêæå ðîìàíòèêè è òâîð÷åñòâà Øåëëèíãà. Ñî âðåìåíåì ó Ãåòå âñå ÿñíåå âûðèñîâûâàåòñÿ ñîáñòâåííàÿ «ñèñòåìà» äðåâíåé ôèëîñîôèè (ìóäðîñòè), èçëîæåííàÿ, â ÷àñòíîñòè, â ñòèõîòâîðåíèÿõ íà òåìû äðåâíîñòè, ïðåæäå âñåãî â «Îðôè÷åñêèõ ïåðâîãëàãîëàõ», «Çàâåòå», «Îäíî è âñå». Êîãäà Ãåòå ãîâîðèò î ñåáå: «Äëÿ ôèëîñîôèè â ñîáñòâåííîì ñìûñëå ó ìåíÿ íåò îðãàíà», îí òåì ñàìûì îòâåðãàåò ëîãèêó è òåîðèþ ïîçíàíèÿ, íî íå òó ôèëîñîôèþ, êîòîðàÿ «óâåëè÷èâàåò íàøå èçíà÷àëüíîå ÷óâñòâî, ÷òî ìû ñ ïðèðîäîé êàê áû ñîñòàâëÿåì îäíî öåëîå, ñîõðàíÿåò åãî è ïðåâðàùàåò â ãëóáîêîå ñïîêîéíîå ñîçåðöàíèå». Ýòèì îòëè÷àåòñÿ òàêæå åãî òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü: «Êàæäûé ÷åëîâåê ñìîòðèò íà ãîòîâûé, óïîðÿäî÷åííûé ìèð òîëüêî êàê íà ñâîåãî ðîäà ýëåìåíò, èç êîòîðîãî îí ñòðåìèòñÿ ñîçäàòü îñîáåííûé, ñîîòâåòñòâóþùèé åìó ìèð». Âûñøèì ñèìâîëîì ìèðîâîççðåíèÿ Ãåòå ÿâëÿåòñÿ Áîã-ïðèðîäà, â êîòîðîé âå÷íàÿ æèçíü, ñòàíîâëåíèå è äâèæåíèå, îòêðûâàåò íàì, «êàê îíà ðàñòâîðÿåò òâåðäûíþ â äóõå, êàê îíà ïðîäóêòû äóõà ïðåâðàùàåò â òâåðäûíþ». Äóõ è ìàòåðèÿ, äóøà è òåëî, ìûñëü è ïðîòÿæåííîñòü, âîëÿ è äâèæåíèå ýòî äëÿ Ãåòå äîïîëíÿþùèå äðóã äðóãà îñí. ñâîéñòâà Âñåãî. Îòñþäà òàêæå äëÿ äåÿòåëüíî-òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà ñëåäóåò: «Êòî õî÷åò âûñøåãî, äîëæåí õîòåòü öåëîãî, êòî çàíèìàåòñÿ äóõîì, äîëæåí çàíèìàòüñÿ ïðèðîäîé, êòî ãîâîðèò î ïðèðîäå, òîò äîëæåí áðàòü äóõ â êà÷åñòâå ïðåäïîñûëêè èëè ìîë÷àëèâî ïðåäïîëàãàòü åãî». «×åëîâåê êàê äåéñòâèòåëüíîå ñóùåñòâî ïîñòàâëåí â öåíòð äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà è íàäåëåí òàêèìè îðãàíàìè, ÷òî îí ìîæåò ïîçíàòü è ïðîèçâåñòè äåéñòâèòåëüíîå è íàðÿäó ñ íèì âîçìîæíîå. Îí, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì ÷óâñòâ (sensorium commune) ïðèðîäû. Íå âñå â îäèíàêîâîé ñòåïåíè, îäíàêî âñå ðàâíîìåðíî ïîçíàþò ìíîãîå, î÷åíü ìíîãîå. Íî ëèøü â ñàìûõ âûñîêèõ, ñàìûõ âåëèêèõ ëþäÿõ ïðèðîäà ñîçíàåò ñàìó ñåáÿ, è îíà îùóùàåò è ìûñëèò òî, ÷òî åñòü è ñîâåðøàåòñÿ âî âñå âðåìåíà». Î ìåñòå ÷åëîâåêà âî Âñåëåííîé Ãåòå ãîâîðèò: «Âñå åñòü ãàðìîíè÷åñêîå Åäèíîå. Âñÿêîå òâîðåíèå åñòü ëèøü òîí, îòòåíîê âåëèêîé ãàðìîíèè, êîòîðóþ íóæíî èçó÷àòü òàêæå â öåëîì è âåëèêîì, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âñÿêîå åäèíè÷íîå áóäåò ìåðòâîé áóêâîé. Âñå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìû çàìå÷àåì â îïûòå, êàêîãî áû ðîäà îíè íè áûëè, ïîñòîÿííî ñâÿçàíû, ïåðåïëåòåíû äðóã ñ äðóãîì. Ìû ïûòàåìñÿ âûðàçèòü ýòî: ñëó÷àéíûé, ìåõàíè÷åñêèé, ôèçè÷åñêèé, õèìè÷åñêèé, îðãàíè÷åñêèé, ïñèõè÷åñêèé, ýòè÷åñêèé, ðåëèãèîçíûé, ãåíèàëüíûé. Ýòî Âå÷íî-Åäèíîå, ìíîãîîáðàçíî ðàñêðûâàþùååñÿ. Ó ïðèðîäû îíà åñòü âñå íåò òàéíû, êîòîðîé îíà íå îòêðûëà áû êîãäà-íèáóäü âíèìàòåëüíîìó íàáëþäàòåëþ». «Îäíàêî êàæäîãî ìîæíî ñ÷èòàòü òîëüêî îäíèì îðãàíîì, è íóæíî ñîåäèíèòü ñîâîêóïíîå îùóùåíèå âñåõ ýòèõ îòäåëüíûõ îðãàíîâ â îäíî-åäèíñòâåííîå âîñïðèÿòèå è ïðèïèñàòü åãî Áîãó». Èòàê, Ãåòå ñâîèì îáðàçíûì ðàññìîòðåíèåì ïðèðîäû, ïî ñóùåñòâó, ïðîäîëæàåò ëèíèþ íåì. íàòóðôèëîñîôèè, êîòîðàÿ, áóäó÷è âñåãäà ïîáî÷íîé, ïîñëå ñìåðòè Êåïëåðà ïîä íàòèñêîì ôðàíö. ðàöèîíàëèçìà ñíîâà ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Òîëüêî Ãåòå è Øåëëèíã ïðîòèâîïîñòàâèëè ìàòåðèàëèñòè÷åñêè-ìåõàíè÷åñêîìó åñòåñòâîçíàíèþ Çàïàäà òâîð÷åñêîå ó÷åíèå î ïðèðîäå. Ýòè ñóùåñòâåííûå ïðîòèâîïîëîæíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé óïîðíîãî äîãìàòè÷åñêîãî íåïðèçíàíèÿ íüþòîíîâñêîãî ó÷åíèÿ î öâåòàõ ñî ñòîðîíû Ãåòå.  öåíòðå ãåòåâñêîãî ïîíèìàíèÿ ïðèðîäû ñòîÿò ïîíÿòèÿ: ïðàôåíîìåí, òèï, ìåòàìîðôîçà è ïîëÿðíîñòü. Òðåçâî è ðåàëèñòè÷åñêè ìûñëèë îí âîçìîæíîñòü ïðåäìåòíîãî ïîçíàíèÿ: «Íè÷åãî íå íóæíî èñêàòü çà ÿâëåíèÿìè; îíè ñàìè ñóòü òåîðèè… ß îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìîå ìûøëåíèå íå îòäåëÿåò ñåáÿ îò ïðåäìåòîâ, ÷òî ýëåìåíòû ïðåäìåòîâ ñîçåðöàíèÿ âõîäÿò â ìûøëåíèå è ïðîíèçàíû ìûøëåíèåì âíóòðåííèì îáðàçîì, ÷òî ìîå ñîçåðöàíèå ñàìî ÿâëÿåòñÿ ìûøëåíèåì, ìîå ìûøëåíèå ñîçåðöàíèåì».  ýòîì ñìûñëå ýêñïåðèìåíò, â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ äëÿ Ãåòå «ïîñðåäíèêîì ìåæäó ñóáúåêòîì è îáúåêòîì». Îáùåå ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà îí ñ÷èòàåò ïîä÷èíåííûì ïÿòè âåëèêèì ñèëàì, êîòîðûå ïîýòè÷åñêè îáðàçíî âîïëîùàåò â «îðôè÷åñêèå ïåðâîñëîâà»: 1) äåìîí ëè÷íîñòè, 2) èäåÿ ýíòåëåõèè, 3) òèõå (ñóäüáà) êàê ñîâîêóïíîñòü ðîêîâûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, 4) ýðîñ êàê ëþáîâü â ñìûñëå ñâîáîäíîé è ðàäîñòíîé ðåøèìîñòè, 5) àíàíêå êàê íåîáõîäèìîñòü, âûòåêàþùàÿ èç êîíêðåòíûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, 6) ýëüïèñ êàê íàäåæäà íà áóäóùóþ ñâîáîäó è ñàìîðàçâèòèå. È õîòÿ èíîãäà â åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ðàáîòàõ Ãåòå ïûòàþòñÿ íàéòè ñðåäñòâî äëÿ îáúåäèíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêè-ôèçè÷åñêîé êàðòèíû ìèðà (êîòîðàÿ «ïðàâèëüíà», íî íå íàãëÿäíà) ñ íàèâíîíàòóðàëèñòè÷åñêîé (êîòîðàÿ íàãëÿäíà, íî íå «ïðàâèëüíà»), äëÿ Ãåòå íå ñóùåñòâîâàëî ýòîãî ðàçëàäà, èáî îí îòêàçûâàåòñÿ âñòóïàòü â öàðñòâî àáñòðàêòíîãî, ëèøåííîãî íàãëÿäíîñòè ìèðà. Íî îí çíàë, ÷òî åñòü èñòèíû, êîòîðûå íóæíî îòêðûòü â ýòîì öàðñòâå. «Èäåþ íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü â îïûòå è âðÿä ëè ìîæíî ïîêàçàòü; êòî íå èìååò åå, òîò íèêîãäà íå óâèäèò åå â ÿâëåíèè; ó êîãî îíà åñòü, òîò ëåãêî íàó÷àåòñÿ ñìîòðåòü ñêâîçü ÿâëåíèå, âèäåòü äàëåêî çà íèì è, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü ñåáÿ, êàæäûé ðàç ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè è âñþ ñâîþ æèçíü ïîïåðåìåííî çàíèìàåòñÿ ýòèì. Êàê áû òÿæåëî íè áûëî íà ýòîì ïóòè çàáîòèòüñÿ î äèäàêòè÷åñêîì èëè äàæå äîãìàòè÷åñêîì, ïîñëåäíåå âñå æå íå ÷óæäî áëàãîðàçóìíîìó ÷åëîâåêó». Ãåòå ýíåðãè÷íî îòñòàèâàë ïðàâî ðàññìàòðèâàòü è òîëêîâàòü ìèð ïî-ñâîåìó. Îäíàêî èç åãî ïðîèçâ. íå âûòåêàåò, ÷òî îí ñ÷èòàåò ýòî òîëêîâàíèå åäèíñòâåííî äîïóñòèìûì. Ñîãëàñíî Ãàäàìåðó, â òðóäàõ Ãåòå æèâåò «ïîäëèííîå ñòðåìëåíèå ê ìåòàôèçèêå»; íà Ê. ßñïåðñà ïðîèçâåëà áîëüøîå âïå÷àòëåíèå «âåëèêîëåïíàÿ íåðåøåííîñòü»; Ðèíòåëåí ðàññìàòðèâàåò Ãåòå êàê ÷åëîâåêà, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà äåìîíèþ è ïðîòèâîðå÷èâîñòü íàòóðû, ñîõðàíèë «æèâîé äóõ».

èÒÅ —

(Goethe)

Èîãàíí Âîëüôãàíã (28.8.1749, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, 22.3.1832, Âåéìàð), íåìåöêèé ïî… Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

èÒÅ — èÒÅ (Goethe) Èîãàíí Âîëüôãàíã (1749 — 1832), íåìåöêèé ïèñàòåëü, ìûñëèòåëü, åñòåñòâîèñïûòàòåëü. Êóëü… Ñîâðåìåííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

èÒÅ —

èÒÅ

(Goethe) Èîãàíí Âîëüôãàíã (17491832) íåìåöêèé ïîýò, ïðîñâåòèòåëü, ó÷åíûé è ôèëîñîô (Áîëüøîå… Èñòîðèÿ ôèëîñîôèè

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Гёте.

Запрос «Гете» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Иоганн Вольфганг фон Гёте | ||||

| Johann Wolfgang von Goethe | ||||

|

||||

| Имя при рождении: |

нем. Johann Wolfgang von Goethe |

|||

|---|---|---|---|---|

| Дата рождения: |

28 августа 1749[1][2] |

|||

| Место рождения: |

Франкфурт-на-Майне, |

|||

| Дата смерти: |

22 марта 1832[1][2] (82 года) |

|||

| Место смерти: |

Веймар, |

|||

| Гражданство: |

|

|||

| Род деятельности: |

поэт, драматург, прозаик, философ, учёный, коллекционер минералов (в честь него назван гётит) |

|||

| Направление: |

просвещение, сентиментализм |

|||

| Жанр: |

трагедия, драма, поэма, роман |

|||

| Язык произведений: |

немецкий |

|||

| Награды: |

|

|||

| Подпись: |

|

|||

| Произведения на сайте Lib.ru | ||||

Иога́нн Во́льфганг Гёте, с 1782 года фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe немецкое произношение имени (инф.); 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Гёте и масонство

- 3 Творчество Гёте

- 3.1 Раннее творчество

- 3.2 Произведения

- 3.2.1 «Страдания юного Вертера»

- 3.2.2 «Ифигения»

- 3.2.3 Римские элегии

- 3.2.4 «Эгмонт»

- 3.2.5 «Торквато Тассо»

- 3.2.6 Баллады

- 3.2.7 «Годы учения Вильгельма Мейстера»

- 3.2.8 «Фауст»

- 4 Отношение современников

- 5 Гёте о религии

- 6 Гёте в России

- 7 Память

- 8 Потомки Гёте

- 9 Награды

- 10 Переводчики Гёте на русский язык

- 11 Интересные факты

- 12 Литература

- 13 Примечания

- 14 Ссылки

Биография[править | править вики-текст]

Мать Гёте, Катарина Элизабет Текстор в 1776 году

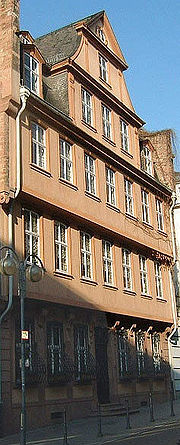

Дом во Франкфурте-на-Майне, где родился Гёте. Восстановлен в 1947—1949 годах

Родился в старом немецком торговом городе Франкфурте-на-Майне в семье зажиточного бюргера Иоганна Каспара Гёте (1710—1782)[3]. Отец его был императорским советником, бывшим адвокатом. Мать, Катарина Элизабет Гёте (урождённая Текстор, нем. Textor, 1731—1808), была дочерью городского старшины. В 1750 году в семье родился второй ребёнок, Корнелия[4]. После неё родилось ещё четверо детей, умерших в младенчестве. Отец Гёте был педантичным, требовательным, неэмоциональным, но честным человеком. От него сыну впоследствии передались тяга к знаниям, скрупулёзное внимание к деталям, аккуратность и стоицизм. Мать была полной противоположностью Иоганна Каспара. Она стала женой человека, к которому не питала особой любви, в возрасте семнадцати лет, а в восемнадцать родила первого ребенка. Однако Катарина искренне любила своего сына, который звал её «Frau Aja». Мать привила своему сыну любовь к сочинению историй, она была для Гёте образцом сердечной теплоты, мудрости и заботы. Катарина поддерживала переписку с Анной Амалией Брауншвейгской.

Дом Гёте был хорошо обставлен, там была обширная библиотека, благодаря которой писатель рано познакомился с «Илиадой», с «Метаморфозами» Овидия, прочитал в оригинале сочинения Вергилия и многих поэтов-современников. Это помогло ему восполнить пробелы в несколько лишённом системы домашнем образовании, которое началось в 1755 году с приглашением в дом учителей. Мальчик выучился, кроме немецкого языка, ещё французскому, латыни, греческому и итальянскому, причём последнему, слушая то, как отец обучает Корнелию[5]. Иоганн также получил уроки танцев, верховой езды и фехтования. Его отец был из тех, кто не удовлетворив собственные амбиции, стремился предоставить больше возможностей детям и дал им полноценное образование.

В 1765 году отправился в Лейпцигский университет, круг своего высшего образования завершил в Страсбургском университете в 1770 году, где защитил диссертацию на звание доктора права.

Занятие юриспруденцией мало привлекало Гёте, гораздо более интересовавшегося медициной (этот интерес привёл его впоследствии к занятиям анатомией и остеологией) и литературой. В Лейпциге он влюбляется в Кэтхен Шойнкопф и пишет о ней весёлые стихи в жанре рококо. Кроме стихов Гёте начинает писать и другое. Его ранние произведения отмечены чертами подражательности. Стихотворение «Höllenfahrt Christi» (1765) примыкает к духовным стихотворениям Крамера (круг Клопштока). Комедия «Die Mitschuldigen» (Совиновники), пастораль «Die Laune des Verliebten» (Каприз влюблённого), стихотворения «К луне», «Невинность» и др. входят в круг литературы рококо. Гёте пишет ряд тонких произведений, не открывающих, однако, его самобытности. Как и у поэтов рококо, любовь у него — чувственная забава, олицетворенная в резвом амуре, природа — мастерски выполненная декорация; он талантливо играет присущими поэзии рококо поэтическими формулами, хорошо владеет александрийским стихом и т. п.

Во Франкфурте Гёте серьёзно заболел. За полтора года, которые он из-за нескольких рецидивов пролежал в постели, его отношения с отцом сильно ухудшились. Скучая во время болезни, Иоганн написал криминальную комедию. В апреле 1770 года отец потерял терпение и Гёте покинул Франкфурт, чтобы закончить учёбу в Страсбурге, где и защитил диссертацию на звание доктора права.

Молодой поэт, учившийся в Страсбурге, познакомился с Фридерикой Брион осенью 1770 года во время одной из прогулок по окрестностям города. Фридерика произвела на Гёте неизгладимое впечатление. В последующие месяцы Гёте неоднократно бывал в деревушке Зезенгейм, где проживала семья Брионов. Молодые люди гуляли, катались на лодке и встречались с друзьями Фридерики. Безмерное счастье Гёте нашло своё выражение в многочисленных стихах и песнях, которые он посылал любимой с «разрисованными лентами». «Зезенгеймские песни» (среди которых «Здравствуй и прощай», «Майская песня», «Степная розочка») заложили основы «Бури и натиска» и положили начало славе Гёте как лирического автора.

Однако этим отношениям не суждено было продлиться долго. В последний раз Гёте увиделся с Фридерикой 7 августа 1771 года перед отъездом во Франкфурт. Из Франкфурта Гёте отправил Фридерике письмо, поставившее точку в их отношениях.

Летом 1772 года к страдавшей от любви к Гёте Фридерике посватался поэт Якоб Ленц, но получил отказ. Фридерика так никогда и не вышла замуж.

История любви Гёте и Фридерики Брион легла в основу оперетты Франца Легара «Фридерика» 1928 года.

Перелом в творчестве намечается именно там, где Гёте встречается с Гердером, знакомящим его со своими взглядами на поэзию и культуру. В Страсбурге Гёте находит себя как поэта. Он завязывает отношения с молодыми писателями, впоследствии видными деятелями эпохи «Бури и натиска» (Ленц, Вагнер). Заинтересовывается народной поэзией, в подражание которой пишет стихотворение «Heidenröslein» (Степная розочка) и др., Оссианом, Гомером, Шекспиром (речь о Шекспире — 1772), находит восторженные слова для оценки памятников готики — «Von deutscher Baukunst D. M. Erwini a Steinbach» (О немецком зодчестве Эрвина из Штейнбаха, 1771). Ближайшие годы проходят в интенсивной литературной работе, чему не может помешать юридическая практика, которой Гёте вынужден заниматься из уважения к отцу.

«У меня громадное преимущество, — говорил Гёте Эккерману, — благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий. Поэтому я пришёл к совершенно другим выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только родились и которые должны усваивать эти великие события из непонятных им книг»[6].

В 1775 году Гёте был приглашён, как автор «Страдания юного Вертера», к Карлу Августу, герцогу Саксен-Веймар-Эйзенах. Гёте, таким образом, поселился в Веймаре, где он оставался до конца своей жизни.

14 октября 1806 года Иоганн узаконил отношения с Кристианой Вульпиус. К этому времени они уже имели несколько детей.

Гёте умер 22 марта 1832 года в Веймаре.

Гёте и масонство[править | править вики-текст]

23 июня 1780 года Гёте получил посвящение в веймарской масонской ложе «Амалия».По мнению некоторых исследователей причиной этому является его знакомство с философом и публицистом Иоганном Гердером[7]. Сама масонская расписка Гете датирована 11 февраля 1783.[8] года,Морамарко писал о нём в своей знаменитой книге «Масонство в его прошлом и настоящем»:

Известно его письмо, написанное на следующий день возлюбленной, в котором он сообщает ей о подарке — паре белых перчаток, полученных во время обряда инициации[9]. Гёте был горячим сторонником масонства до последних дней жизни, сочиняя для своей ложи гимны и речи. Обладая высочайшими степенями посвящения в системе строгого масонства, он тем не менее содействовал реформе Шредера, направленной на восстановление примата первых трёх универсальных степеней ордена. В 1813 году у гроба покойного брата Виланда поэт произнёс в масонском храме знаменитую речь «В память брата Виланда»[9].

Творчество Гёте[править | править вики-текст]

Энтони Графтон называет Гёте «образцом того, как античные идеалы обогащали современную культуру»[10].

Раннее творчество[править | править вики-текст]

Первым значительным произведением Гёте этой новой поры является «Гёц фон Берлихинген» (первоначально «Gottfried von Berlichingen mit der eisernen Hand»), (1773) — драма, произведшая на современников огромное впечатление. Она выдвигает Гёте в первые ряды немецкой литературы, ставит его во главе писателей периода «Бури и натиска». Своеобразие этого произведения, написанного прозой в манере исторических хроник Шекспира, не столько в том, что оно реабилитирует национальную старину, драматизируя историю рыцаря XVI века, — так как уже Бодмер, Э. Шлегель, Клопшток, а в конце XVII века Лоэнштейн («Арминий и Туснельда») обращались к древним периодам германской истории, — сколько в том, что эта драма, возникая за пределами литературы рококо, вступает также в противоречие с литературой Просвещения, наиболее влиятельным доселе течением культуры. Образ борца за социальную справедливость — типичный образ литературы Просвещения — получает у Гёте необычную интерпретацию. Рыцарь Гёц фон Берлихинген, печалящийся о положении дел в стране, возглавляет крестьянское восстание; когда же последнее принимает острые формы, отходит от него, проклиная переросшее его движение. Установленный правопорядок торжествует: пред ним равно бессильны революционное движение масс, истолкованное в драме как развязанный хаос, и личность, пытающаяся противопоставить ему «своеволие». Гёц находит свободу не в мире людей, но в смерти, в слиянии «с матерью-природой». Значение символа имеет заключительная сцена пьесы: Гёц выходит из темницы в сад, видит безграничное небо, его окружает оживающая природа: «Господь Всемогущий, как хорошо под Твоим небом, как хороша свобода! Деревья распускают почки, весь мир исполнен упований. Прощайте, дорогие! Корни мои подрублены, силы меня оставляют». Последние слова Гёца: «О, какой небесный воздух! Свобода, свобода!»

Произведения[править | править вики-текст]

- «Клавиго» (1774)

- «Страдания юного Вертера» (1774)

- «Ифигения в Тавриде» (1779—1788)

- «Торквато Тассо» (1780—1789)

- «Лесной царь» (1782)

- «Эгмонт» (1788)

- «Опыт о метаморфозе растений» (1790)

- «Рейнеке-лис[de]» (1792)

- «Герман и Доротея[de]», (1794)

- «Фауст» (1774—1832)

- «К теории цвета» (нем. Zur Farbenlehre), (1810)

- «Западно-восточный диван[de]» (1819)

- Автобиография Гете И. В. Поэзия и Правда (Dichtung und Wahrheit). — М.: «Захаров», 2003. — 736 с. — ISBN 5-8159-0356-6.

«Страдания юного Вертера»[править | править вики-текст]

«Страдания юного Вертера» (1774) — роман в письмах, самое совершенное создание Гёте периода «Бури и натиска». Если «Гёц фон Берлихинген» сделал имя Гёте широко известным в Германии, то «Вертер» дал автору мировую славу. В романе изображён конфликт между человеком и миром, принявший форму любовной истории. Вертер — романтик, сильная в своем понимании личность. Финальным выстрелом юноша бросает вызов жестокому, несправедливому миру и живущим в нём тщеславным людям. Он отвергает законы нынешней бюргеровской Германии и предпочитает умереть, но не уподобиться напыщенным, льстивым людям. Он — антипод Прометея, и всё же Вертер-Прометей — конечные звенья одной цепи образов Гёте периода «Бури и натиска». Их бытие в равной мере развёртывается под знаком обречённости. Вертер опустошает себя в попытках отстоять реальность вымышленного им мира, Прометей стремится увековечить себя в создании «свободных», независимых от власти Олимпа существ, создаёт рабов Зевса, людей, подчинённых выше их стоящим, трансцендентным силам.

«Ифигения»[править | править вики-текст]

Ифигения — героиня одноимённой драмы — спасает своего брата Ореста и его друга Пилада, которых как чужестранцев ждёт смерть на берегах Тавриды, тем, что предаёт свою и их судьбу в руки Тоанта — царя Тавриды, отказываясь от иных, предложенных Пиладом, путей спасения. Этим поступком она снимает с рода Тантала тяготеющее над ним проклятие. Своеволие Тантала искуплено Ифигенией, отрекающейся от своеволия. Наряду с Ифигенией Орест — глубоко знаменательная фигура. В начале драмы он, гонимый фуриями, объят зловещим беспокойством. Всё его существо охвачено смятением, неистовством; конец драмы приносит ему исцеление. В его душе, обновлённой Ифигенией, воцаряется мир. Орест, подобно Гёцу и Вертеру, надеялся найти освобождение в смерти; подобно Прометею, он видел в олимпийцах существ, враждебных человеку; подобно многим персонажам эпохи «Бури и натиска», он не в силах был нигде обрести «отдыха и покоя» [ср. стихотворение «Jägers Nachtlied» — «Ночная песнь охотника» («никогда, ни дома, ни в поле, не находит ни отдыха, ни покоя…»)]. Ифигения исцеляет его. В финале пьесы он действует как ей подобный. Орест — двойник Гёте, преодолевающего «Бурю и натиск».

Римские элегии[править | править вики-текст]

Центральный образ «Элегий» — поэт (Гёте), преисполненный языческой радостью жизни, приобщающийся к миру античной культуры («Здесь я у древних учусь… На этой классической почве нынешний век и минувший понятнее мне говорят», V элегия), видящий мир глазом скульптора («Гляжу осязающим глазом, зрящей рукой осязаю», там же). Он отдаётся радостям чувственной любви, но любовь теперь истолковывается не как сила, сближающая человека со смертью, но как явление, свидетельствующее о прочности земных связей. Герой «Элегий» берёт у жизни всё, что она может ему дать, не порывается к недоступному.

«Эгмонт»[править | править вики-текст]

Фоном для трагедии «Эгмонт» служит борьба Нидерландов с испанским господством. Однако Эгмонт, поставленный в положение борца за национальную независимость, не охарактеризован как борец, любовник в нём заслоняет политика. Живя мгновением, он отрекается от посягательства на волю судьбы, на волю истории. Такова эволюция образа борца за лучшую действительность в творчестве Гёте. На смену умеющему бороться и ненавидеть Гёцу является Эгмонт, предоставляющий жизни идти своим установленным путём и погибающий в результате своей беспечности.

«Торквато Тассо»[править | править вики-текст]

В 1790 Гёте заканчивает драму «Торквато Тассо», в которой показано столкновение двух натур: поэта Тассо (в образе которого частично оживает Вертер), не умеющего подчинить себя законам окружающей среды (обычаям и нравам Феррарского двора), и придворного Антонио (статс-секретаря герцога Феррары), добровольно следующего этим законам, нашедшего душевный мир в отказе от посягательств на нормы придворного быта. Попытки Тассо противопоставить воле двора волю своего независимого «я» оканчиваются потрясающей Тассо неудачей, которая вынуждает его в финале пьесы признать житейскую мудрость Антонио («…я крепко за тебя хватаюся обеими руками. Так за скалу хватается пловец, которая разбить его грозила»). Драма вводит нас в психический мир самого Гёте — бывшего штюрмера, подчинившегося законам веймарского двора.

Баллады[править | править вики-текст]

В 1797 году Гёте и Шиллер провели состязание в написании баллад («год баллад»), дав таким образом толчок развитию жанра. Среди баллад, написанных Гёте — «Коринфская невеста» («Die Braut von Korinth»), «Кладоискатель» («Der Schatzgräber»), «Бог и баядерка» («Der Gott und die Bajadere»), «Ученик чародея» («Der Zauberlehrling»). В своих балладах Гёте затрагивал любовные взаимоотношения и стремился, по утверждению критиков, «постичь таинства мироздания, заглянуть в бездну»[11].

«Годы учения Вильгельма Мейстера»[править | править вики-текст]

Сын зажиточных бюргеров Вильгельм Мейстер отказывается от актёрской карьеры, которую он было избрал как единственно позволяющую бюргеру развить все его физические и духовные дарования, стать независимым в условиях феодального окружения, даже играть заметную роль в жизни страны [«На подмостках образованный человек (бюргер) такая же блестящая личность, как и представитель высшего класса» (дворянства)]. Он отказывается от своей мечты и кончает тем, что, преодолев свою бюргерскую гордость, отдаёт себя всецело в распоряжение некоего тайного дворянского союза, который стремится сплотить вокруг себя людей, имеющих основания бояться революционного переворота (Ярно: «Наша старая башня даст начало обществу, которое может распространиться по всем частям света… Мы взаимно гарантируем друг другу существование на тот единственно случай, если государственный переворот окончательно лишит кого-нибудь из нас его владений»). Вильгельм Мейстер не только не посягает на феодальную действительность, но даже готов рассматривать свой сценический путь как некоторое «своеволие» по отношению к ней, поскольку он пришёл к театру, окрыленный стремлением возвыситься над этой действительностью, развить в себе желающего господства бюргера.

Очень знаменательна эволюция, происшедшая с образом Прометея, который вновь возникает в творчестве Гёте в начале XIX в. («Пандора»). Некогда мятежный противник Зевса изображается теперь лишённым своего былого бунтарского пыла, он уже только искусный ремесленник и мудрый покровитель людских ремёсел, его дополняет Эпиметей, являющийся центральным персонажем пьесы, созерцатель, человек, решительно сторонящийся борьбы, бунта. В «Пандоре» встречаются слова, столь типичные для мировоззрения Гёте веймарского периода: «Величаво вы начинаете, титаны, однако только богам дано вести к вечно доброму, вечно прекрасному, предоставьте им действовать… ибо с богами не должен равняться ни один человек». Установленный порядок торжествует, личность должна отречься от посягательств на него, она должна действовать в строго очерченных, предуказанных ей пределах. В эпоху «Бури и натиска» Гёте любовался мятежной дерзостью своих героев. Теперь он любуется их терпением, их готовностью к самоограничению, к отречению от «произвола». Мотив отречения становится основным мотивом в произведениях зрелого и старого Гёте. На отречение, на умение ограничивать свои стремления Гёте и его персонажи смотрят как на высшую добродетель, почти как на закон природы. Характерен подзаголовок романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера» — «Отрекающиеся», намекающий на «союз отрекающихся», к которому принадлежит основная масса действующих лиц романа (Мейстер, Ленардо, Ярно-Монтан и др.). Члены союза обязуются отречься от посягательств на существующий политический строй («Непременное обязательство… — не касаться никаких форм правления… подчиняться каждой из них и не выходить из пределов её власти»), они учатся обуздывать свои порывы, добровольно принимая на себя выполнение различных обетов. В своих произведениях веймарского периода Гёте точно стремится исчерпать все возможные виды людского отречения: он показывает религиозное отречение («Признания прекрасной души», VI гл. «Годов учения»), любовное отречение («Избирательное сродство» — роман, в котором атмосфера жертвенного отречения достигает высокой напряжённости, «Мариенбадская элегия») и др.

«Фауст»[править | править вики-текст]

Наиболее известным созданием Гёте является его трагедия «Фауст», над которой он работал в течение всей жизни.

Основные даты творческой истории «Фауста»:

- 1774—1775 — «Urfaust» (Прафауст),

- 1790 — издание «Фауста» в виде «отрывка»,

- 1806 — окончание первой части,

- 1808 — выход в свет первой части,

- 1825 — начало работы над второй частью,

- 1826 — окончание «Елены» (первый набросок — 1799),

- 1830 — «Классическая Вальпургиева ночь»,

- 1831 — «Филемон и Бавкида», окончание «Фауста».

В «Прафаусте» Фауст — обречённый бунтарь, напрасно стремящийся к проникновению в тайны природы, к утверждению власти своего «я» над окружающим миром. Только с появлением пролога «на Небе» (1800) трагедия усваивает те очертания, в которых привык её видеть современный читатель. Дерзания Фауста получают новую (заимствованную из Библии — Книга Иова) мотивировку. Из-за него спорят Бог и сатана (Мефистофель), причём Бог предсказывает Фаусту, которому, как и всякому ищущему человеку, суждено ошибаться, спасение, ибо «честный человек в слепом исканьи всё ж твердо сознает, где правый путь»: этот путь — путь неустанных стремлений к открытию действительно значительного смысла жизни. Подобно Вильгельму Мейстеру, Фауст, прежде чем обнаружить конечную цель своего существования, проходит ряд «образовательных ступеней». Первая ступень — его любовь к наивной мещаночке Гретхен, кончающаяся трагически. Фауст покидает Гретхен, и та, в отчаянии убив родившегося ребёнка, погибает. Но Фауст не может поступить иначе, он не может замкнуться в узкие рамки семейного, комнатного счастья, не может желать судьбы Германа («Герман и Доротея»). Он бессознательно стремится к более грандиозным горизонтам. Вторая ступень — его союз с античной Еленой, который должен символизировать жизнь, посвящённую искусству.

Фауст, окружённый аркадскими рощами, на время находит успокоение в союзе с прекрасной гречанкой. Но ему не дано остановиться и на этой ступени, он всходит на третью и последнюю ступень. Окончательно отказываясь от всяких порывов в потустороннее, он, подобно «отрекающимся» из «Годов странствований», решает посвятить свои силы служению обществу. Задумав создать государство счастливых, свободных людей, он начинает на отвоёванной у моря земле гигантскую стройку. Однако вызванные им к жизни силы обнаруживают тенденцию в сторону эмансипации от его руководства. Мефистофель в качестве командующего торговым флотом и начальника строительных работ, вопреки приказаниям Фауста, уничтожает двух старичков земледельцев — Филемона и Бавкиду, живущих в своей усадьбе возле древней часовенки. Фауст потрясён, но он, всё же продолжая верить в торжество своих идеалов, до самой смерти руководит работами. В конце трагедии ангелы возносят душу умершего Фауста на небо. Заключительные сцены трагедии в гораздо большей степени, чем другие произведения Гёте, насыщены пафосом творчества, созидания, столь характерным для эпохи Сен-Симона.

Трагедия, писавшаяся в течение почти 60 лет (с перерывами), была начата в период «Бури и натиска», окончена же в эпоху, когда в немецкой литературе господствовала романтическая школа. Естественно, что «Фауст» отражает все те этапы, по которым следовало творчество поэта.

Первая часть находится в ближайшей связи со штюрмерским периодом творчества Гёте. Тема покинутой возлюбленным девушки, в приступе отчаяния становящейся детоубийцей (Гретхен), была весьма распространена в литературе «Бури и натиска» (ср. «Детоубийца» Вагнера, «Дочь священника из Таубенгейма» Бюргера и пр.). Обращение к веку пламенной готики, книттельферсу, насыщенный вульгаризмами язык, тяга к монодраме — всё это говорит о близости к «Буре и натиску». Вторая часть, достигающая особенной художественной выразительности в «Елене», входит в круг литературы классического периода. Готические контуры уступают место древнегреческим. Местом действия становится Эллада. Очищается лексика. Книттельферс сменяется стихами античного склада. Образы приобретают какую-то особую скульптурную уплотнённость (пристрастие старого Гёте к декоративной интерпретации мифологических мотивов, к чисто зрелищным эффектам: маскарад — 3 картина I акта, классическая Вальпургиева ночь и т. п.). В заключительной же сцене «Фауста» Гёте уже отдаёт дань романтизму, вводя мистический хор, открывая Фаусту католические небеса.

Подобно «Годам странствований Вильгельма Мейстера», вторая часть «Фауста» в значительной степени является сводом мыслей Гёте о естественных науках, политике, эстетике и философии. Отдельные эпизоды находят своё оправдание исключительно в стремлении автора дать художественное выражение какой-нибудь научной либо философской проблеме (ср. стихотворение «Метаморфозы растений»). Всё это делает вторую часть «Фауста» громоздкой и — так как Гёте охотно прибегает к аллегорической маскировке своих мыслей — весьма затруднительной для понимания. Согласно записям поэта в дневнике, «главное дело» всей жизни было завершено в середине июля 1831 года. Поэт поставил точку во второй части «Фауста» 22 июля, а в августе рукопись была запечатана в конверт, с указанием раскрыть и опубликовать её только после его смерти. В начале марта 1832 года, во время прогулки в открытой карете Гёте простудился: катар верхних дыхательных путей, предположительно, инфаркт и общее ослабление лёгких привели к кончине 22 марта в 11.30 1832 года. Вторая часть «Фауста» вышла в том же году 41-м томом в Собрании Сочинений.

Отношение современников[править | править вики-текст]

Отношение современников к Гёте было очень неровным. Наибольший успех выпал на долю «Вертера», хотя просветители в лице Лессинга, отдавая должное таланту автора, с заметной сдержанностью приняли роман, как произведение, проповедующее безволие и пессимизм. «Ифигения» же не дошла до штюрмеров, в 1770-е гг. провозглашавших Гёте своим вождём. Гердер весьма негодовал, что его бывший ученик эволюционировал в сторону классицизма (см. его исполненную выпадов по адресу классицизма Гёте и Шиллера «Адрастею»). Большой интерес представляет отношение к Гёте романтиков. Они отнеслись к нему двояко. Погруженному в классический мир Гёте была объявлена жестокая война. Эллинизм, подсказывавший Гёте резкие выпады против христианства (в «Венецианских эпиграммах» Гёте заявляет, например, что ему противны четыре вещи: «табачный дым, клопы, чеснок и крест»; в «Коринфской невесте» христианство трактовано как мрачное, противное радостям земной жизни учение и пр.), был им враждебен. Зато автору «Гёца», «Вертера», «Фауста», сказок (сказка из «Бесед немецких эмигрантов», «Новая Мелузина», «Новый Парис») и особенно «Годов ученья Вильгельма Мейстера», Гёте-иррационалисту они поклонялись с исключительным благоговением. А. В. Шлегель писал о сказках Гёте как о «самых привлекательных из всех, какие когда-либо нисходили с небес фантазии на нашу убогую землю». В «Вильгельме Мейстере» романтики видели прообраз романтического романа. Техника тайны, загадочные образы Миньоны и Арфиста, Вильгельм Мейстер, живущий в атмосфере театрального искусства, опыт введения стихотворений в прозаическую ткань романа, роман как коллекция высказываний автора по различным вопросам — всё это находило в их лице восторженных ценителей. «Вильгельм Мейстер» послужил исходной точкой для «Штернбальда» Тика, «Люцинды» Фридриха Шлегеля, «Генриха фон Офтердингена» Новалиса.

Писатели «Молодой Германии», подходя к Гёте как к мыслителю и не находя у него (особенно в зрелом творчестве) либерально-демократических идей, сделали попытку развенчать его не только как писателя (Менцель: «Гёте не гений, а лишь талант»; Винбарг: «Язык Гёте — язык придворного»), но и как человека, объявив его «бесчувственным эгоистом, которого могут любить только бесчувственные эгоисты» (Л. Бёрне) [ср. с этим мнение К. Маркса, в противоположность Менцелю и Бёрне, сделавшего попытку объяснить мировоззрение зрелого Гёте: «Гёте не был в силах победить немецкое убожество, наоборот, оно победило его, и эта победа убожества над величайшим немцем есть лучшее доказательство того, что немецкое убожество не могло быть побеждено „изнутри“» (из статьи К. Маркса о книге Грюна «Гёте с человеческой точки зрения», 1846)]. Гуцков в памфлете «Гёте, Уланд и Прометей» восклицает, обращаясь к Гёте и Уланду: «Что можете вы делать? Гулять при свете вечернего солнца. Где ваша борьба для водворения новых идей?» Гейне, исключительно высоко ценивший Гёте как писателя, сравнивая в «Романтической школе» произведения Гёте с прекрасными статуями, заявляет: «В них можно влюбиться, но они бесплодны. Поэзия Гёте не порождает действия, как поэзия Шиллера. Действие есть дитя слова, а прекрасные слова Гёте бездетны». Характерно, что столетний юбилей Гёте в 1849 прошёл по сравнению с шиллеровским (1859) весьма бледно. Интерес к Гёте возрождается лишь в конце XIX в. Неоромантики (Ст. Георге и др.) возобновляют культ, кладут основание новому изучению Гёте (Зиммель, Бурдах, Гундольф и др.), «открывают» позднего Гёте, которым почти не интересовались литературоведы истекшего столетия.

Этот великан был министром в карликовом немецком государстве. Он никогда не мог двигаться свободно. О сидящем на троне Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что если бы он когда-нибудь внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким же точно было положение Гёте в Веймаре: если бы он когда-нибудь внезапно восстал из своего неподвижного покоя и выпрямился, то он пробил бы государственную крышу или, что ещё вероятнее, разбил бы себе о неё голову.

Генрих Гейне

Гёте о религии[править | править вики-текст]

- «Каков кто сам, таков и бог его, / Вот почему смешным бывает божество».

- «Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия».

Гёте в России[править | править вики-текст]

В России интерес к Гёте проявился уже в конце XVIII в. Первым произведением Гёте, появившимся в русском переводе в 1780 году, является юношеская драма в прозе «Клавиго» (переводчик О.П. Козодавлев)[12]. В 1781 году о нём заговорили как об авторе «Вертера», нашедшего и в России восторженных читателей. Первый перевод «Вертера» на русский язык сделан в 1781 году (переводчик Ф. Галченков, переиздан в 1794 и 1796 гг.) и в 1798 году (переводчик И. Виноградов)[13]. Радищев в своём «Путешествии» признаётся, что чтение «Вертера» исторгло у него радостные слёзы. Новиков, говоря в «Драматическом словаре» (1787) о крупнейших драматургах Запада, включает в их число Гёте, которого характеризует как «славного немецкого автора, который написал отличную книгу, похваляемую повсюду — „Страдания молодого Вертера“». В 1802 появилось подражание роману Гёте — «Российский Вертер». Русские сентименталисты (Карамзин и др.) испытали на своём творчестве заметное влияние молодого Гёте. В эпоху Пушкина интерес к Гёте углубляется, ценить начинают также творчество зрелого Гёте («Фауст», «Вильгельм Мейстер» и др.).

Романтики (Веневитинов и др.), группировавшиеся вокруг «Московского вестника», ставят своё издание под покровительство немецкого поэта (который прислал им даже сочувственное письмо), видят в Гёте учителя, создателя романтической поэтики. С кружком Веневитинова в поклонении Гёте сходился Пушкин, благоговейно отзывавшийся об авторе «Фауста» (см. книгу Розова В. Гёте и Пушкин. — Киев, 1908).

Споры, поднятые младогерманцами вокруг имени Гёте, не прошли в России незамеченными. В конце 1830-х гг. появляется на русском языке книга Менцеля «Немецкая литература», дающая отрицательную оценку литературной деятельности Гёте. В 1840 Белинский, находившийся в это время, в период своего гегельянства, под влиянием тезисов о примирении с действительностью, публикует статью «Менцель, критик Гёте», в которой характеризует нападки Менцеля на Гёте как «дерзкие и наглые»[14]. Он объявляет вздорным исходный пункт критики Менцеля — требование, чтобы поэт был борцом за лучшую действительность, пропагандистом освободительных идей. Позднее, когда его увлечение гегельянством прошло, он уже признаёт, что «в Гёте не без основания порицают отсутствие исторических и общественных элементов, спокойное довольство действительностью как она есть» («Стихотворения М. Лермонтова», 1841), хотя и продолжает считать Гёте «великим поэтом», «гениальной личностью», «Римские элегии» — «великим созданием великого поэта Германии» («Римские элегии Гёте, перевод Струговщикова», 1841), «Фауста» — «великой поэмой» (1844) и т. п. Интеллигенция 1860-х гг. не испытывала к Гёте особых симпатий. Шестидесятникам была понятна нелюбовь младогерманцев к Гёте, отрёкшемуся от борьбы с феодализмом[15]. Характерно заявление Чернышевского: «Лессинг ближе к нашему веку, чем Гёте» («Лессинг», 1856). Для большинства русских писателей второй половины XIX в. Гёте — неактуальная фигура[16]. Резко отрицательно оценивал творчество Гёте Л.Н. Толстой (за исключением «Германа и Доротеи» и «Вертера»)[17]. Зато, помимо уже упомянутых поэтов пушкинской поры, Гёте увлекались Фет (переведший «Фауста», «Германа и Доротею», «Римские элегии» и др.)[18], Майков (перевёл «Алексис и Дора» и «Поэт и цветочница»)[19], Алексей Толстой (перевёл «Коринфскую невесту», «Бог и баядера»)[20] и особенно Тютчев (перевёл стихотворения из «Вильгельма Мейстера», балладу «Певец» и др.)[21], испытавший на своем творчестве очень заметное влияние Гёте. Символисты возрождают культ Гёте, провозглашают его одним из своих учителей-предшественников[22]. При этом Гёте-мыслитель пользуется не меньшим вниманием, чем Гёте-художник. В. Иванов заявляет: «В сфере поэзии принцип символизма, некогда утверждаемый Гёте, после долгих уклонов и блужданий, снова понимается нами в значении, которое придавал ему Гёте, и его поэтика оказывается в общем нашею поэтикою последних лет»[23]. Эквиритмические переводы текстов Гёте к песням Ф.Шуберта были последней переводческой работой М.Цветаевой. «Фауст» являлся одной из любимых книг В.И. Ленина[24][25]..

Память[править | править вики-текст]

- В честь Гёте названы кратер на Меркурии и минерал гётит.

- В честь героини поэмы Гёте — West-östlicher Diwan назван астероид (563) Зулейка, открытый в 1905 году.

- В Санкт-Петербурге установлен бюст литератора. В Швейцарии, в городе Дорнах, построено здание, названное в честь Гёте — Гётеанум, являющееся центром Антропософского движения, названного исследователем наследия Гёте и основателем антропософии, Рудольфом Штейнером «гётеанством 20 века»[26], и объявленное памятником архитектуры.

Потомки Гёте[править | править вики-текст]

У Иоганна Вольфганга Гёте и его супруги Кристианы родилось пятеро детей. Дети, родившиеся после старшего сына Августа, не выжили: один ребёнок родился мёртвым, остальные умерли в течение нескольких дней или недель. У Августа родилось трое детей: Вальтер Вольфганг, Вольфганг Максимилиан и Альма. Август умер за два года до смерти своего отца в Риме. Его супруга Оттилия Гёте родила после смерти мужа от другого мужчины дочь Анну Сибиллу, которая умерла спустя год. Дети Августа и Оттилии не вступали в брак, поэтому род Гёте по прямой линии прервался в 1885 году.

Фридрих Георг (род 1657) (ещё 8 братьев и сестёр)

|

Иоганн Каспар Гёте

+ Катарина Элизабет Текстор

______________|_______________________

| | |

Иоганн Вольфганг Корнелия[27] невыжившие дети

+ Кристиана Вульпиус |

|____________________________________________

| |

Август четыре невыживших ребёнка

+ Оттилия фон Погвиш

|_______________________________

| | |

Вальтер Вольфганг Альма

Награды[править | править вики-текст]

- Кавалер Большого креста Ордена Гражданских заслуг Баварской короны (1827) (Бавария)

- Кавалер Ордена Святой Анны 1-й ст. (Российская империя)

- Кавалер Командорского креста Австрийского Императорского ордена Леопольда (Австрия)

- Кавалер Большого креста Ордена Почетного легиона (Франция)

Переводчики Гёте на русский язык[править | править вики-текст]

- Бабанов, Игорь Евгеньевич

- Брюсов, Валерий Яковлевич

- Грибоедов, Александр Сергеевич

- Григорьев, Аполлон Александрович

- Жуковский, Василий Андреевич

- Заболоцкий, Николай Алексеевич

- Заходер, Борис Владимирович

- Кочетков, Александр Сергеевич

- Кузмин, Михаил Алексеевич

- Левик, Вильгельм Вениаминович

- Лермонтов, Михаил Юрьевич

- Лозинский, Михаил Леонидович

- Маршак, Самуил Яковлевич

- Пастернак, Борис Леонидович

- Струговщиков, Александр Николаевич

- Толстой, Лев Николаевич

- Толстой, Алексей Константинович

- Тютчев, Фёдор Иванович

- Фет, Афанасий Афанасьевич

- Холодковский, Николай Александрович

- Цветаева, Марина Ивановна

Интересные факты[править | править вики-текст]

- В течение нескольких лет Гёте состоял в переписке с Беттиной фон Арним, которая была моложе его на 36 лет. Переписка началась в 1807 году (когда Гёте было 58 лет, а Беттине — 22) и закончилась в 1811 после ссоры Беттины с женой Гёте. Отношения Гёте и фон Арним описаны в романе Милана Кундеры «Бессмертие».

- По утверждению некоторых немецких исследователей творчества Иоганна Гёте, на написание своего стихотворения «Freisinn» («Свободомыслие») поэта вдохновило изречение одного всадника ингуша, которое записали Мориц фон Энгельгардт и Фридрих Паррот после совершения ими поездки на Кавказ в 1811 году и которое приводилось в главе под названием «Посещение Энгельгардтом Галга-Ингушей», опубликованной Йозефом фон Хаммером в издаваемом им сборнике «Сокровищницы Востока», вышедшем в 1814 году. Так, по сообщению Энгельгардта, предложение о покорности тот ингуш отверг словами: «Над моей шапкой я вижу только небо»[28][29][30].

Литература[править | править вики-текст]

- В.М. Жирмунский. Гете в русской литературе. — Л.: Наука, 1981. — 558 с.

Список литературы

- Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin., Gallimard, Essais, 1984. ISBN 978-2-07-070076-9

- Charles Du Bos, Goethe Archives Karéline, 2008.

- {de} Friedrich Gundolf, Goethe, 1916

- {de} Karl Otto Conrady, Goethe — Leben und Werk, Artemis Verlag Zürich 1994, 1040 Seiten.

- {de} Richard Friedenthal, Goethe — sein Leben und seine Zeit, Piper-Verlag München

- {de} Nicholas Boyle, Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. Aus dem Engl. übers. von Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: Insel 2004.

- {de} Bd. 1: 1749—1790. (Insel-Taschenbuch. 3025) ISBN 3-458-34725-9

- {de} Bd. 2: 1790—1803. (Insel-Taschenbuch. 3050) ISBN 3-458-34750-X

- {de} George Henry Lewes, Goethe’s Leben und Schriften. übers. von von Julius Frese. Berlin : Duncker 1857.

- {de} Gero von Wilpert, Goethe-Lexikon. Stuttgart 1998, Kröner, ISBN 3-520-40701-9

- {de} Goethe, Johann Wolfgang, in Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, München 1875—1912, Bd. 9, S. 413ff.

- {de} Wolfram Voigt/Ulrich Sucker, Johann Wolfgang von Goethe. BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Reihe, Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner Band 38, Leipzig 1987

- {de} Renate Wieland, Schein Kritik Utopie. Zu Goethe und Hegel. München (edition text + kritik) 1992, ISBN 3-88377-419-7

- {de} Ettore Ghibellino, Goethe und Anna Amalia — eine verbotene Liebe, A.J. Denkena-Verlag, Weimar 2003, ISBN 3-936177-02-3

- {de} Peter Matussek, Goethe zur Einführung. Hamburg: Junius, 2002, 2. Aufl., ISBN 3-88506-972-5

- {de} Jürgen Hartmann, Goethe und die Ehrenlegion/ Goethe et la Légion d’Honneur Mainz: Schmidt Universitätsdruckerei, 2005, ISBN 3-93 5647-27-1

- {fr} Dorian ASTOR, Goethe. Faust. Texte et dossier, La Bibliothèque Gallimard, Ed. Gallimard, 2002.

- {fr} Bortoft, La démarche scientifique de Goethe — Editions Triades, 2001

- {fr} Marcel Brion, Goethe, Albin Michel, 1982

- {fr} Édouard Rod, Essai sur Goethe, Paris, Perrin, 1898

- {fr} Nanine CHARBONNEL, Sur le Wilhelm Meister de Goethe, Cousset (Fribourg, Suisse) : Delval, 1987

- {fr} Pascal Hachet, Les psychanalystes et Goethe, Paris, L’Harmattan, 1995.

- {fr} Jad Hatem, Satan, monothéiste absolu selon Goethe et Hallaj, Éditions du Cygne, Paris, 2006

- {fr} Jean Lacoste, Goethe — La nostalgie de la lumière, Paris, 2007

- {fr} Ruiz, Alain, Le poète et l’Empereur, Goethe et Napoléon, La revue Napoléon no.36 La capitulation de Madrid, novembre 2008.

- {fr} Sieveking, Hinrich & al. L’Âge d’or du romantisme allemand — Aquarelles et dessins à l’époque de Goethe. Musée de la Vie romantique, Paris, 2008

- {fr} Roland Krebs, Johann Wolfgang Goethe, éditions Belin (collection Voix allemandes), Paris, 2010

- Забулионите, А.-К. И. Тип-образ и универсальность типологического метода в натурфилософии И. В. Гете // Этносоциум и межнациональная культура. № 4 (36). — М., 2011.

- Р.Штейнер. Мировоззрение Гёте / Пер. с нем. — СПб.: Деметра, 2011. — 192 с., 500 экз., ISBN 978-5-94459-037-4 («Goethes Weltanschauung», 1897)

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ 1 2 Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #118540238 // Общий нормативный контроль — 2012—2016.

- ↑ 1 2 data.bnf.fr: open data platform — 2011.

- ↑ Бекетов А. Н. Гёте, Иоганн Вольфганг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Goethe Chronology — World of Biography (англ.). worldofbiography.com; archive.org. Проверено 23 мая 2013. Архивировано из первоисточника 24 мая 2013.

- ↑ George Henry Lewis, The Life of Goethe, Chapter II (рус. перевод под редакцией А. Н. Неведомского: Льюис Д. Г. Жизнь Вольфганга Гете. — СПб., 1867)

- ↑ Издательство Захаров — Offline

- ↑ nosecret.com.ua. Масонская расписка Иоганна Гете. nosecret.com.ua. Проверено 16 сентября 2016.

- ↑ Гете,Моцарт,Майр и Иллюминаты. conspiracytheory.mybb.ru. Проверено 16 сентября 2016.

- ↑ 1 2 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем

- ↑ Журнальный зал | НЛО, 2006 N82 | ЭНТОНИ ГРАФТОН — От полигистора к филологу

- ↑ Пронин В.А. Год баллад // Литературная энциклопедия терминов и понятий. — 2001. — С. 180-181.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 30.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 35.

- ↑ Белинский В.Г. Менцель, критик Гёте // Собр. соч., т. 2. — М.: Академия наук СССР, 1959. — 563 с.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 322.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 326.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 330.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 341.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 348.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 349.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 162.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 448.

- ↑ Батюшков Ф.Д. Гете на рубеже двух столетий // История западной литературы (1800-1910) т. 1, кн. 1. — М., 1912. — 114 с.

- ↑ Жирмунский, 1981, с. 474.

- ↑ Крупская Н.К. Что нравилось Ильичу из художественной литературы // В.И. Ленин о литературе и искусстве. — М.: Политиздат, 1976. — 623 с.

- ↑ АНТРОПОСОФИЯ

- ↑ У Корнелии родилось две дочери: Мария Анна Луиза и Катарина Элизабет Юлия. У Луизы в браке с Людвигом Николовиусом родилось девять детей. Четверо из них умерло рано либо не имели детей. Потомки оставшихся пятерых живы и в настоящее время.

- ↑ Вдохновленный свободолюбием кавказских народов, в частности словами того ингуша, именно эту фразу «Über meiner Mütze nur die Sterne» («Над моей шапкой я вижу только звезды») Гёте использовал в своем известном стихотворении.

- ↑ Касаясь стихотворения “Freisinn”(Свободомыслие) в комментариях к сборнику Гёте “Западно-восточный диван”, на данный факт ссылается профессор Кристиан Вурм, а также другие исследователи творчества Гёте: Генрих Дюнтцер, Йозеф Кюршнер, Катарина Момсен.

- ↑ Берснако Газиков: Папаха ингуша в стихотворении Иоганна Гёте “Freisinn” (Свободомыслие)

Ссылки[править | править вики-текст]

| Гёте в Викицитатнике? | |

| Гёте в Викитеке? | |

| Гёте на Викискладе? |

- Произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте в Викитеке, свободной библиотеке

- Луков В. А. Гёте Иоганн Вольфганг. Энциклопедия «Мир Шекспира» (world-shake.ru). Проверено 22 января 2013. Архивировано из первоисточника 1 февраля 2013.

- Johann Wolfgang von Goethe в каталоге ссылок Open Directory Project (dmoz). (нем.)

- Johann Wolfgang von Goethe в каталоге ссылок Open Directory Project (dmoz). (англ.)

|

Тематические сайты |

Notable Names Database · AllMovie · AlloCiné · Discogs · Internet Broadway Database · Internet Movie Database · MusicBrainz · Проект «Гутенберг» · RKDartists · Open Directory Project (нем.) · Find a Grave |

|---|---|

| Словари и энциклопедии |

Большая каталонская · Брокгауза и Ефрона · Краткая литературная · Ларусса · Литературная · Малый Брокгауза и Ефрона · Allgemeine Deutsche Biographie · American Cycl. (1879) · Britannica (9-th) · Britannica (11-th) · Britannica (онлайн) · New International · Швейцарский исторический |

| Нормативный контроль |

BAV: ADV10176058 · BIBSYS: 90051083 · BNC: a10436479 · BNE: XX1156503 · BNF: 11905269k · CONOR: 5681507 · EGAXA: 000788436 · GND: 118540238 · ICCU: ITICCUCFIV00501 · ISNI: 0000 0001 2099 9104 · LCCN: n79003362 · NDL: 00441109 · NKC: jn19990002740 · NLA: 35129828 · NLG: 61933 · NLR: RUNLRAUTH771353, RUNLRAUTH771354 · NTA: 068418655 · NUKAT: n93125729 · PTBNP: 33985 · РГБ: 000082742, 000085073 · LIBRIS: 56318 · SUDOC: 026895528 · VIAF: 24602065 · ULAN: 500014761 |

Произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте |

||

|---|---|---|

| Поэзия |

Майская песня • Лесной царь • Ганимед[en] • Гинкго билоба[en] • Дикая роза[en] • Герман и Доротея[en] • Король жил в Фуле дальней[en] • Мариенбадская элегия[en] • Кто знал тоску, поймёт[en] • Прометей[en] • Римские элегии[en] • Венецианские эпиграммы[de] • Ученик чародея[en] • Рейнеке-лис[de] • Западно-восточный диван[en] • Трилогия страсти • Ночная песня странника[en] • Бог и баядера[de] |

|

| Пьесы |

Капризы влюблённого[de] • Клавиго • Фауст (I часть[en], II часть[en]) • Эгмонт • Эрвин и Эльмира[en] • Гёц фон Берлихинген[en] • Ифигения в Тавриде[en] • Внебрачная дочь[en] • Торквато Тассо[en] • Гражданин генерал[en] • Сатир, или обоготворённый леший • Совиновники[de] • Ярмарка в Плундерсвейлерне[de] • Боги, герои и Виланд[de] • Стелла[de] • Клаудина де Вилла Белла[de] • Великий Кофта[de] • Навзикая[fr] |

|

| Проза |

Избирательное сродство • Сказка[en] • Страдания юного Вертера • Годы учения Вильгельма Мейстера • Годы странствий Вильгельма Мейстера[en] • Новелла[de] • Разговоры немецких беженцев[de] |

|

| Автобиографические произведения |

Поэзия и правда: из моей жизни • Итальянский дневник[en] |

|

| Естественные науки |

Метаморфоза растений[en] • К теории цвета |

|

| Прочее |

Propyläen[en] • Жизнь Бенвенуто Челлини[de] • Ксении • Разговоры с Гёте[en] |

|

|

Библиография |

|

Немецкий язык |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||||||||||

| Строй языка |

|

|||||||||||

| Распространение |

|

|||||||||||

| История |

Deutsch (этимология) • Прагерманский язык • Первое передвижение согласных • Закон Вернера • Второе передвижение согласных • Древневерхненемецкий язык (грамматика) • Средневерхненемецкий язык (грамматика) • Ранненововерхненемецкий язык (грамматика) • Нововерхненемецкий язык • Язык нацистской Германии • Язык ГДР |

|||||||||||

| Разновидности |

Литературный язык • Разговорный язык (литературно-разговорный • общерегиональный • городской • жаргон) • Диалекты (нижненемецкие • верхненемецкие: средненемецкий и южнонемецкий) • Варианты языка (бундесдойч • швейцарский • австрийский • люксембургский • южнотирольский) • Контактные языки, креолы и варианты вне Европы (алеман колоньеро • алеманьол • аманадойч • бароссадойч • бельгранодойч • денглиш • зюдвестердойч • квеля • кюхендойч • лауна-дойч • наталер-дойч • немецко-платский диалект • пенсильванско-немецкий язык • померано • понашему • техасдойч • унсердойч • хунсрюкский диалект • хуттерский язык) |

|||||||||||

| Персоналии |

Иоганн Гутенберг • Мартин Лютер • Плодоносное общество (Мартин Опиц • Андреас Грифиус • Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсгаузен) • Иоганн Кристоф Готтшед • Иоганн Кристоф Аделунг • Иоганн Вольфганг фон Гёте • Якоб и Вильгельм Гримм • Младограмматики • Конрад Дуден • Теодор Зибс |

|||||||||||

|

Портал «Немецкий язык» • Проект «Немецкий язык» |

Запрос «Гёте» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Иоганн Вольфганг фон Гёте | ||||

|---|---|---|---|---|

| нем. Johann Wolfgang von Goethe | ||||

Й. К. Штилер. Портрет И. В. фон Гёте. 1828 Новая пинакотека, Мюнхен |

||||

| Имя при рождении | нем. Johann Wolfgang Goethe | |||

| Дата рождения | 28 августа 1749 | |||

| Место рождения |

|

|||

| Дата смерти | 22 марта 1832 (82 года) | |||

| Место смерти |

|

|||

| Гражданство (подданство) |

|

|||

| Род деятельности | поэт, драматург, прозаик, философ, учёный, коллекционер | |||

| Направление | просвещение, сентиментализм | |||

| Жанр | трагедия, драма, поэма, роман | |||

| Язык произведений | немецкий | |||

| Награды |

|

|||

| Автограф |

|

|||

| Произведения на сайте Lib.ru | ||||

Иога́нн Во́льфганг Гёте (с 1782 года — фон Гёте, нем. Johann Wolfgang von Goethe, произношение: [ˈjoːhan ˈvɔlfɡaŋ fɔn ˈɡøːtə] ( слушать); 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель.

Гёте творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия. Он стал главным идеологом течения «Буря и натиск». Вместе с Шиллером, Гердером и Виландом сформировал направление в немецкой литературе, получившее название «веймарский классицизм». Роман Гёте «Вильгельм Майстер» заложил основы воспитательного романа эпохи Просвещения. Произведения Гёте, в особенности трагедия «Фауст», признаны шедеврами немецкой и мировой литературы.

Наследие философа и поэта хранится и изучается в Архиве Гёте и Шиллера в Веймаре.

Биография

Мать Гёте Катарина Элизабет, урождённая Текстор, в 1776 году

Дом во Франкфурте-на-Майне, где родился Гёте. Восстановлен в 1947—1949 годах

Происхождение и детские годы

Иоганн Вольфганг фон Гёте родился 28 августа 1749 года в немецком торговом городе Франкфурте-на-Майне в доме, который ныне является музеем «Дом Гёте» (нем. Goethe-Haus) на улице Гросер-Хиршграбен. Его дед Фридрих Георг Гёте (1657—1730) переехал в 1687 году из Тюрингии и изменил написание фамилии (с Göthe на Goethe)[2]. Во Франкфурте он сначала работал портным, затем открыл трактир. На заработанное им состояние впоследствии жили его сын и внуки[3].

Иоганн — сын юриста и имперского советника, библиофила и коллекционера Иоганна Каспара Гёте (1710—1782)[4] и дочери городского старшины и верховного судьи Катарины Элизабет Гёте (урожд. Текстор, нем. Textor, 1731—1808). Катарину выдали замуж в 17 лет за 38-летнего мужчину, к которому она не питала особых чувств, и уже через год она произвела на свет первенца, ещё год спустя — дочь Корнелию (четверо других детей умерли в младенчестве)[5]. Катарина поддерживала переписку с Анной Амалией Брауншвейгской.

В 1756—1758 годах мальчик посещал общественную школу, затем его отец наравне с восемью репетиторами обучал сына и дочь Корнелию, предоставив им всестороннее домашнее образование: немецкий, французский, латынь, греческий, идиш, иврит, английский, итальянский языки, естественные науки, религия, рисование[6]. В обучающую программу также входили игра на фортепиано и виолончели, верховая езда, фехтование и танцы[3][7]. Благодаря своей матери, которую Иоганн называл «Frau Aja», дети через сказки на ночь и чтение Библии соприкоснулись с миром литературы. На Рождество 1753 года Иоганн Вольфганг получил от бабушки в подарок кукольный театр, где с друзьями разыгрывал представления по своим детским пьескам[8]. Иоганн Вольфганг и его младшая сестра Корнелия пронесли свою светлую дружбу через всю жизнь.

Семейная библиотека насчитывала свыше 2000 томов[9], откуда маленький Иоганн впервые узнал о популярной книге про доктора Фауста. В период Семилетней войны (1756—1763) в 1759—1761 годах в их доме квартировал королевский комендант граф Торанк, открывший в городе французский театр, что способствовало знакомству юного Гёте с французской драмой и овладению французским языком[10].

Биографы Гёте называют его одарённым, с живым умом и темпераментом человеком, но не вундеркиндом, каким считается Моцарт[3][11].

Учёба и первые стихи

Лейпциг (1765—1768)

По настоянию отца Иоганн отправился осенью 1765 года изучать юриспруденцию в Лейпцигский университет. Тогда Лейпциг был развитым в сравнении с Франкфуртом городом и назывался «Маленьким Парижем»[3]. Иоганн получал от отца ежемесячное содержание в 100 гульденов, проживал в доме «Огненный шар» на улице Ноймаркт (разрушен во Вторую мировую войну) и, помимо учёбы, предавался вдали от родителей различным увеселениям с друзьями: посещал театральные представления, устраивал дружеские вечера, выезжал в окрестности города[12].

Обязательным предметам Иоганн предпочитал лекции Христиана Геллерта, на которых студенты могли представить свои литературные попытки. Также Гёте регулярно посещал уроки рисования у Адама Фридриха Эзера, с 1764 года руководившего Академией живописи, став близким другом семьи Эзера и, как считается, сведя особо тесные отношения с дочерью Эзера Фредерикой. Благодаря влиянию Эзера Гёте познакомился с работами Винкельмана, оставаясь верным его теории и в последующем. Позже в своём письме из Франкфурта Гёте признавался своему старому учителю, что узнал от него больше, чем за всё время обучения в университете[13].

«У меня громадное преимущество, — говорил Гёте Эккерману, — благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я — живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий. Поэтому я пришёл к совершенно другим выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только родились и которые должны усваивать эти великие события из непонятных им книг»[14].

В Лейпциге Гёте влюбляется в дочь трактирщика Анну Катарину Шёнкопф, которой посвящает сборник из 19 анакреонтических стихотворений «Аннете» (1767), проиллюстрированный и изданный в рукописном варианте его другом Эрнстом Вольфгангом Беришем[15]. В 1769 году из-под пера юного Гёте выходит второй сборник с заглавием «Новые песни».

В июле 1768 года у Гёте открылось кровотечение из-за обострения туберкулёза, и потому в августе он вернулся домой во Франкфурт без учёной степени на горе отцу[3]. Сложный, неуживчивый характер главы семейства увеличивал непонимание между отцом и сыном.

Франкфурт и Страсбург (1768—1771)

Долгое выздоровление обратило мысли юного Гёте к мистике и религии. Именно в этот период происходит первое глубокое осознание личности Фауста. В 1769 году Гёте завершает начатую ещё в Лейпциге свою первую комедию «Совиновники» (нем. Die Mitschuldigen)[16].

В апреле 1770 года он возвращается к учёбе, теперь уже в Страсбургском университете. Здесь происходит знакомство Гёте с богословом, искусствоведом и литератором И. Г. Гердером, открывшим ему своё особое видение народной немецкой поэзии[17]. В Страсбурге Гёте находит себя как поэт. Он завязывает отношения с молодыми писателями, впоследствии видными деятелями эпохи «Бури и натиска» (Ленц, Вагнер), собирает народное творчество (ряд его записей Гердер включил в свой сборник «Голоса народов в песнях»)[18].

В 1770 году, во время одной из поездок со своим сокурсником по Эльзасу, Гёте знакомится в семье провинциального пастора Иоганна Якоба Бриона с его младшей дочерью Фридерикой Брион и влюбляется в неё. Ей он посвятил лучшие стихотворения страсбургского периода: «Фридерике Брион», «Свидание и разлука», «Майская песня»[19]. Фредерика, которую все уже считали невестой Гёте, узнала о разрыве отношений из письма. История любви Гёте и Фридерики Брион легла в основу оперетты Франца Легара «Фридерика» 1928 года.

Летом 1771 года Гёте представил к защите свою диссертационную работу (не сохранилась), где осветил вопрос взаимодействия государства и церкви. Богословы Страсбурга оскорбились идеями и назвали Гёте «безумным противником религии», декан настаивал не допускать студента к защите. Университет разрешил Гёте получить степень лиценциата, и Гёте выставил к защите 56 тезисов. В последнем тезисе он рассматривал вопрос допустимости смертной казни для детоубийц. Свои положения позже он развил в драме «Трагедия Гретхен» (нем. Gretchentragödie) 1772 года после свидетельства исполнения приговора девушке за умерщвление своего ребёнка.

Франкфурт, Вецлар, Веймар (1771—1775)

Последующие четыре года Гёте занимается адвокатской практикой во Франкфурте. Но важным для себя он считал именно публицистическую деятельность. Его пьеса «Гёц фон Берлихинген» (1773) приносит ему первый литературный успех и становится манифестом для «Бури и натиска»[20]. В мае 1772 года Гёте по настоянию отца отправился в город Вецлар для прохождения юридической практики. Невеста его знакомого Шарлотта Буфф не ответила на чувства Гёте, и тот покинул город. Спустя 18 месяцев писатель за четыре недели оформил свой опыт в литературное произведение «Страдания юного Вертера». Роман имел оглушительный успех, прославил своего автора на всю Европу и принёс трагический Эффект Вертера.

Дом Гёте в Веймаре

На Пасху 1775 года состоялась помолвка Гёте с дочерью Франкфуртского банкира Лили Шёнеман. По причине религиозных и прочих несогласованностей в октябре помолвку расторгли по инициативе матери невесты[13]. В отчаянии от случившегося Гёте принял приглашение 18-летнего герцога Карла Августа и переехал к веймарскому двору, где и прожил свою жизнь. Прославившегося автора хорошо приняли при дворе, поручили курировать дворцовый театр и служить советником герцога с годовым окладом в 1200 талеров. Проведение реформ, борьба с коррупцией, руководство Йенским университетом позволили Гёте претендовать на дворянский титул, что давало право работать в суде и в госструктурах. Гёте оказался на пике влияния и успеха в 33 года, отчего завистники и недоброжелатели подвергали его «придворной критике» и ругали стихи[21].

Работа оставляла совсем немного времени для творчества. В этот период Гёте занимается научными вопросами горнодобывающей и лесной промышленности и сельского хозяйства, геологии и минералогии, ботаники и остеологии.

Портрет Гёте в Кампанье кисти Тишбейна, 1787. Холст, масло. 164 x 206 см. Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне

Италия (1786—1788)

В середине 1780-х Гёте испытывает творческий и эмоциональный кризис — его тяготит придворная жизнь, тяжек груз от полномочий и ответственности, отношения с Шарлоттой фон Штейн не развиваются, а из-под пера не выходят свежие произведения. Практически тайно от всех Гёте выезжает в Италию инкогнито под именем Иоганна Филиппа Мёллера[11].

Останавливаясь в Вероне, Виченце и Венеции Гёте приезжает в Рим лишь в ноябре. Отсюда он совершает поездки в Неаполь, Флоренцию, Сиену, Сицилию, Парму, Милан. В Риме Гёте познакомился с художником Йоханном Тишбейном, который написал самый известный портрет писателя, другими немецкими и итальянскими представителями творчества и архитектуры.

В Италии Гёте ощущает «творческий подъём» и завершает «Торквадо Тассо» Буря и натиск (нем. Torquato Tasso), «Иффигению» (нем. Iphigenie auf Tauris), «Эгмонт» (нем. Egmont). Основываясь на своих дневниках он описал в 1813—1817 годах своё «Итальянское путешествие».

Веймарский классицизм (начиная с 1789)

Сразу по возвращении к своим обязанностям в Веймаре Гёте, пропитанный итальянским вдохновением, начинает любовный роман с 23-летней модисткой Кристианой Вульпиус. Мать Гёте называла любовницу сына «сокровище ложа» (нем. Bettschatz) и не одобряла выбора сына. Кристиане не позволялся вход в высшее общество, и она оставалась в тени, исправно рожая Гёте детей. После появления на свет сына Августа писатель Гёте в этот период просил руки 21-летней Генриетты фон Лютвитц, но её отец не дал согласия на брак.

Официальные отношения с Кристианой будут оформлены лишь спустя 18 лет — 14 октября 1806 года. На кольцах Гёте заказал гравировку этой даты, когда ей удалось спасти семью от мародёров после битвы при Йене.

В 1792 году Гёте сопровождал герцога Карла Августа, командовавшего полком в прусской армии, во время австро-прусского похода против революционной Франции. Гёте стал свидетелем сражения при Вальми и, согласно своим воспоминаниям, после сражения он сказал прусским офицерам: «Здесь и отныне началась новая эпоха всемирной истории, и вы вправе говорить, что присутствовали при её рождении»[22][23].

Гёте, в отличие от многих немецких интеллектуалов, не был охвачен патриотическим энтузиазмом во время антифранцузской освободительной войны. Народная масса казалась ему слишком неподготовленной, противника он считал слишком могучим (с Наполеоном он свиделся 2 октября 1808 год в Эрфурте[24], с любопытством наблюдая в нём как учёный, всемирно-историческое явление), за подъёмом народного духа он не видел впереди определённой общенациональной программы. В публицистике последних лет Гёте, отвергая национализм и мистические стороны немецкого романтизма, высоко оценивал романтизм Байрона. В полемике против националистических тенденций, развившихся в Германии в период после наполеоновских войн, Гёте выдвигал идею «мировой литературы».

Гёте умер 22 марта 1832 года в Веймаре.

Творчество Гёте

Энтони Графтон называет Гёте «образцом того, как античные идеалы обогащали современную культуру»[25].

Раннее творчество

Первым значительным произведением Гёте этой новой поры является «Гёц фон Берлихинген» (первоначально «Gottfried von Berlichingen mit der eisernen Hand»), 1773) — драма, произведшая на современников огромное впечатление. Она выдвигает Гёте в первые ряды немецкой литературы, ставит его во главе писателей периода «Бури и натиска». Своеобразие этого произведения, написанного прозой в манере исторических хроник Шекспира, не столько в том, что оно реабилитирует национальную старину, драматизируя историю рыцаря XVI века, — так как уже Бодмер, Э. Шлегель, Клопшток, а в конце XVII века Лоэнштейн («Арминий и Туснельда») обращались к древним периодам германской истории, — сколько в том, что эта драма, возникая за пределами литературы рококо, вступает также в противоречие с литературой Просвещения, наиболее влиятельным доселе течением культуры. Образ борца за социальную справедливость — типичный образ литературы Просвещения — получает у Гёте необычную интерпретацию. Рыцарь Гёц фон Берлихинген, печалящийся о положении дел в стране, возглавляет крестьянское восстание; когда же последнее принимает острые формы, отходит от него, проклиная переросшее его движение. Установленный правопорядок торжествует: пред ним равно бессильны революционное движение масс, истолкованное в драме как развязанный хаос, и личность, пытающаяся противопоставить ему «своеволие». Гёц находит свободу не в мире людей, но в смерти, в слиянии «с матерью-природой». Значение символа имеет заключительная сцена пьесы: Гёц выходит из темницы в сад, видит безграничное небо, его окружает оживающая природа: «Господь Всемогущий, как хорошо под Твоим небом, как хороша свобода! Деревья распускают почки, весь мир исполнен упований. Прощайте, дорогие! Корни мои подрублены, силы меня оставляют». Последние слова Гёца: «О, какой небесный воздух! Свобода, свобода!» Интерес Гёте к Шекспиру проявлялся и ранее: так, за два года до публикации «Гёц фон Берлихингена» Гёте выступил с речью «Ко дню Шекспира», в которой бурно хвалит новаторство и доступность Шекспира широкой публике.

Произведения

- «О немецком зодчестве» (1773)

- «Гёц фон Берлихинген» (1773)

- «Клавиго» (1774)

- «Страдания юного Вертера» (1774)

- «Ифигения в Тавриде» (1779—1788)

- «Торквато Тассо» (1780—1789)

- «Лесной царь» (1782)

- «Эгмонт» (1788)

- «Опыт о метаморфозе растений» (1790)

- «Рейнеке-лис[de]» (1792)

- «Герман и Доротея[de]», (1794)

- «Фауст» (1774—1832)

- «К теории цвета» (нем. Zur Farbenlehre), (1810)

- «Свободолюбие» (1815)

- «Западно-восточный диван[de]» (1819)

- «Поэзия и правда» (автобиографическое сочинение) (1811—1831)

«Страдания юного Вертера»

«Страдания юного Вертера» (1774) — роман в письмах, самое совершенное создание Гёте периода «Бури и натиска». Если «Гёц фон Берлихинген» сделал имя Гёте широко известным в Германии, то «Вертер» дал автору мировую славу. В романе изображён конфликт между человеком и миром, принявший форму любовной истории. Вертер — романтик, сильная в своём понимании личность. Финальным выстрелом юноша бросает вызов жестокому, несправедливому миру и живущим в нём тщеславным людям. Он отвергает законы нынешней бюргеровской Германии и предпочитает умереть, но не уподобиться напыщенным, льстивым людям.

Он — антипод Прометея, и всё же Вертер-Прометей — конечные звенья одной цепи образов Гёте периода «Бури и натиска». Их бытие в равной мере развёртывается под знаком обречённости. Вертер опустошает себя в попытках отстоять реальность вымышленного им мира, Прометей стремится увековечить себя в создании «свободных», независимых от власти Олимпа существ, создаёт рабов Зевса, людей, подчинённых выше их стоящим, трансцендентным силам.

«Ифигения»

Ифигения — героиня одноимённой драмы — спасает своего брата Ореста и его друга Пилада, которых как чужестранцев ждёт смерть на берегах Тавриды, тем, что предаёт свою и их судьбу в руки Тоанта — царя Тавриды, отказываясь от иных, предложенных Пиладом, путей спасения. Этим поступком она снимает с рода Тантала тяготеющее над ним проклятие. Своеволие Тантала искуплено Ифигенией, отрекающейся от своеволия. Наряду с Ифигенией Орест — глубоко знаменательная фигура. В начале драмы он, гонимый фуриями, объят зловещим беспокойством. Всё его существо охвачено смятением, неистовством; конец драмы приносит ему исцеление. В его душе, обновлённой Ифигенией, воцаряется мир. Орест, подобно Гёцу и Вертеру, надеялся найти освобождение в смерти; подобно Прометею, он видел в олимпийцах существ, враждебных человеку; подобно многим персонажам эпохи «Бури и натиска», он не в силах был нигде обрести «отдыха и покоя» [ср. стихотворение «Jägers Nachtlied» — «Ночная песнь охотника» («никогда, ни дома, ни в поле, не находит ни отдыха, ни покоя…»)]. Ифигения исцеляет его. В финале пьесы он действует как ей подобный. Орест — двойник Гёте, преодолевающего «Бурю и натиск».

Римские элегии

Центральный образ «Элегий» — поэт (Гёте), преисполненный языческой радостью жизни, приобщающийся к миру античной культуры («Здесь я у древних учусь… На этой классической почве нынешний век и минувший понятнее мне говорят», V элегия), видящий мир глазом скульптора («Гляжу осязающим глазом, зрящей рукой осязаю», там же). Он отдаётся радостям чувственной любви, но любовь теперь истолковывается не как сила, сближающая человека со смертью, но как явление, свидетельствующее о прочности земных связей. Герой «Элегий» берёт у жизни всё, что она может ему дать, не порывается к недоступному.