Морфемный разбор слова:

Однокоренные слова к слову:

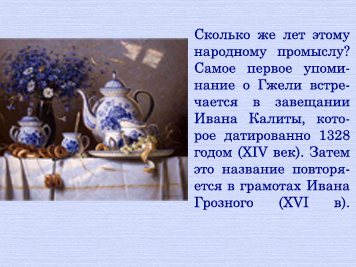

Гжельская роспись на посуде

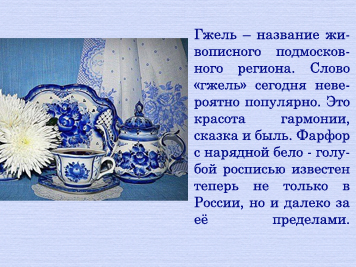

Гжель – традиционная роспись на керамике, получившая известность, благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной гармонией рисунков и орнаментов.

Свое название роспись получила, благодаря живописному подмосковному району, известному также, как «Гжельский куст». Уже более 700 лет мастера Гжели создают настоящие произведения искусства – посуду, статуэтки, предметы интерьера, расписанные яркими орнаментами, изображающими цветы, животных или пейзажи. Вся работа выполняется только вручную, что придает ей ценности. Машинной гжельской росписи не существует, каждое изделие является оригинальным, отображая частицу вложенной автором души.

Содержание:

История промысла

Первые официальные упоминания о регионе обнаружены в Духовной грамоте Калиты, датируемой 1328 годом, однако доказано, что Гжельские поселения существовали и активно занимались различными ремеслами еще в 11 веке, хотя гончарное ремесло в официальный список повинностей перед государевым двором не входил. Главным поставщиком гжельской глины и готовых изделий «аптекарских нужд» регион стал только в 17 веке при царе Алексее.

Главным отличием гжельской росписи является ее самобытность и индивидуальный стиль. В начале это были лепные игрушки и предметы быта с красивой и яркой майоликой, но постепенно искусство и мастерство развивались, становились более совершенными. Появились декоративные блюда и наборы посуды, высокие кумганы с дисковидным туловом. Малая пластика в виде кухонной утвари и игрушек также получила большой распространение, покоряя своими незамысловатыми рисунками и картинками, пейзажами, цветочными орнаментами.

С 19 века на территории Гжели налажен выпуск полуфаянса, ставшего переходным периодом от традиционной майолики к тонкому фаянсу и фарфору. В качестве украшения использовалась характерная подглазурная роспись насыщенных синих оттенков, монохромные рисунки, полихромный надглазурный рисунок, обилие золота и уникальное кобальтовое фоновое крытье.

Особую известность получили изделия, производимые на заводах Тереховых, Барминых, а также Братьев Кузнецовых, Киселевых, Жадиных, Тулиных.

Цвета гжельской росписи

Особенностью гжельской росписи является исключительно ручная работа, в каждый орнамент художники вкладывают частицу себя и своего видения природы и окружения.

Очень интересен процесс проявления характерного насыщенного цвета – во время работы он черно-белый, а синий и кобальтовый оттенки проявляются только при обжиге готового изделия при помощи высоких температур.

Основные цвета

Традиционным цветом для Гжельской росписи является ярко-синий, кобальтовый оттенок на белоснежном фоне. Выполняется роспись при помощи специального состава на основе оксида кобальта. Готовое изделие окунается в глазурь белого цвета, затем обжигается при 1400 градусах. В итоге глазурь становится прозрачной, а орнамент приобретает яркий синий цвет, само изделие становится твердым, отличается глянцевым блеском. Поверх обожженной глазури могут наноситься тонкий золотой декор или платина, после чего изделие снова подвергается обжигу.

Выделяются такие группы цветов Гжельской росписи:

Элементы и узоры гжельской росписи

Тематика росписи отображает восприятие мастером окружающего мира, это результат развития многовекового народного творчества, впитывающего традиции и культуру. Художниками в своих творениях сочетаются элементы иконописи, бытовые сценки, наблюдения над природой. Чаще всего встречаются природные мотивы, архитектура: растения, птицы или животные, изображения крестьянских домов, церквей или городских улиц.

Современная тематика рисунка разделяется на 4 типа:

Техника выполнения

Главным правилом гжельской техники росписи является только ручное исполнение рисунка. В работе художниками используются краски белого, голубого и синего цветов. Синий цвет применяется в более, чем 20 оттенках, для майолики применяется пятицветка – белый фон, желтый (соли сурьмы), зеленый (соли меди), синий (соли кобальта), вишневый (моли марганца) цвета.

Набор инструментов художника очень простой: палитра из стекла для смешивания оттенков, кисточки разного типа, шпатели, банки для смеси из окиси кобальта. Классический кобальтовый рисунок наносится при помощи подглазурной техники, то есть орнамент после нанесения покрывается белой глазурью и обжигается. Для нанесения орнаментов применяется специальная азбука мазков, которая у каждого мастера может иметь свои особенности. В основе большинства узоров находится мазок-капелька, при помощи которого изображаются листья, стебли, цветы. Мазок тенями – это обратный мазок в одну стороны с переходом от темного оттенка к светлому.

Самыми популярными узорами являются гжельская роза с размашистыми, крупными мазками и птица.

Гжель с традиционной синей росписью составляет единое целое формы и изделия и декора. Рисунок подчеркивает форму, придает объем и гармонию, оживляет холодный фарфор. Но именно пластика диктует, каким будет орнамент и его оттенок, что именно будет выражено художником в готовом изделии.

Источник

Гжельская роспись – что это такое, история возникновения, особенности и техника росписи

Русский народ славится своим творчеством. Среди всего многообразия направлений и промыслов особое место занимает гжельская роспись. Рисунки на керамике в этом неподражаемом стиле снискали всемирную известность. В чем же секреты этого волшебного искусства?

Что такое роспись гжель?

Восточнее Москвы, на берегах реки Гжелки, расположилось село с похожим названием. Выясняя, почему роспись называется гжель, заметим что само слово произошло от глагола «жечь». Изначально изделия называли термином «жгель». Гжель показалось кому-то более благозвучным, и буквы в названии переставили. Эти рисунки по керамике невозможно ни с чем спутать. Все оттенки синего и голубого цветов на белом фоне создают неповторимый орнамент. Техника росписи по фарфору примечательна цветочными и растительными мотивами, а также сценами из сельской жизни.

История гжельской росписи

Живопись «гжельская роспись» по глиняным изделиям имеет богатейшую историю. Более 700 лет назад появился этот знаменитый вид творчества. Земли в окрестностях богаты залежами белой глины. На них плохо было выращивать хлеб, зато они давали хорошее сырье для производства керамики. Доказанный исторический факт говорит о том, что поселившиеся тут люди начали ремесленниками еще в 11 веке.

Об этом творчестве упоминает московский царь Калита в завещании, изданном в 1328 году. Затем сам Иван Грозный говорит об этих великолепных рисунках в своих грамотах. Развитие промысел получил в 17 веке, когда глиняная утварь стала поставляться в столицу. Тогда это были в основном изделия для аптекарского дела и разного рода мелкие поделки. Постепенно мастера освоили выпуск кухонной посуды. В 19 веке было налажено производство полуфаянса, а к концу столетия народный промысел гжель стал изготавливать фарфор и тонкий фаянс.

Гжель особенности росписи

Стилистика работ настолько ярко выражена, что она с успехом применяется в интерьере дома, в вышивке и одежде. Характеристики присущие орнаментальной росписи гжель:

Чем выполняется роспись гжели

Основными инструментами и материалами, которые искусство гжель использует в производстве своих творений, являются оксид кобальта, глазурь, шпатели и кисти различного размера и вида. Изначально химический реагент, применяемый в качестве основной краски, имеет черный цвет. Однако, в процессе обжига меняет его на синий. В зависимости от степени концентрации получаются разнообразные оттенки.

Инструментальный состав дополняет стеклянная палитра, где художник смешивает краски, добиваясь нужного колорита. Готовый рисунок покрывается глазурью белого цвета. Далее изделие подвергают обжигу. Молочная глазурь становится прозрачной. Гжельская роспись предусматривает зеркальный прием: по глухому кобальтовому тону наносится композиция рисунка белой краской. Создается 3D эффект морозных белоснежных узоров.

Роспись гжель основные цвета

Традиционно рисунки гжель выполняются только оттенками синего. В этой особенности заключается изумительное мастерство художников: при помощи одного колера показать всю палитру мира. Перечень цветов не очень длинный:

Приемы росписи гжели

Применяются сложные способы нанесения краски, так как гжель – это роспись ручной работы кистями по обожженному фарфору. Современная техника отличается от той, что применяли раньше. Древние мастера писали сюжеты «с листа». Они придумывали рисунок по ходу росписи, обогащая его новыми компонентами. Сейчас весь сюжет составляется заранее и потом наносится без значительных изменений. Основные приемы подразделяются в зависимости от:

Базовая техника росписи состоит из нескольких приемов:

Элементы гжельской росписи

Народ в своем творчестве отражает сюжеты окружающей действительности. Элементы росписи гжель имеют ярко выраженные сюжеты:

Гжель техника росписи

Вся процедура разбивается на отдельные стадии. Этапы росписи гжель – нанесение мазков кистью один за другим, так чтобы цветовой переход четко менял полутона от светлого к темному. Движение производится от центра к краю. Возможен вариант обратного убывания цвета: от темного центра к светлому краю. Контрастные переходы могут чередоваться с постепенной тушевкой. Играют роль следующие нюансы:

Основные стадии освоения техники:

Как сделать трафарет для росписи под гжель?

Создать гжелевый рисунок можно не только на фарфоре. Мотивы этого творчества великолепно смотрятся на разных поверхностях и предметах. Для создания трафарета понадобится:

В качестве примера можно рассмотреть роспись тарелки гжель, изображение птицы:

Роспись гжель изделия

Разнообразие майолики этого промысла поражает, но традиционным стилем остается бело-голубой рисунок. «Синью России» называют в народе творения мастеров гжели. Продукция представлена несколькими направлениями:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Гжельская роспись – что это такое, история возникновения, особенности и техника росписи

Русский народ славится своим творчеством. Среди всего многообразия направлений и промыслов особое место занимает гжельская роспись. Рисунки на керамике в этом неподражаемом стиле снискали всемирную известность. В чем же секреты этого волшебного искусства?

Что такое роспись гжель?

Восточнее Москвы, на берегах реки Гжелки, расположилось село с похожим названием. Выясняя, почему роспись называется гжель, заметим что само слово произошло от глагола «жечь». Изначально изделия называли термином «жгель». Гжель показалось кому-то более благозвучным, и буквы в названии переставили. Эти рисунки по керамике невозможно ни с чем спутать. Все оттенки синего и голубого цветов на белом фоне создают неповторимый орнамент. Техника росписи по фарфору примечательна цветочными и растительными мотивами, а также сценами из сельской жизни.

История гжельской росписи

Живопись «гжельская роспись» по глиняным изделиям имеет богатейшую историю. Более 700 лет назад появился этот знаменитый вид творчества. Земли в окрестностях богаты залежами белой глины. На них плохо было выращивать хлеб, зато они давали хорошее сырье для производства керамики. Доказанный исторический факт говорит о том, что поселившиеся тут люди начали ремесленниками еще в 11 веке.

Об этом творчестве упоминает московский царь Калита в завещании, изданном в 1328 году. Затем сам Иван Грозный говорит об этих великолепных рисунках в своих грамотах. Развитие промысел получил в 17 веке, когда глиняная утварь стала поставляться в столицу. Тогда это были в основном изделия для аптекарского дела и разного рода мелкие поделки. Постепенно мастера освоили выпуск кухонной посуды. В 19 веке было налажено производство полуфаянса, а к концу столетия народный промысел гжель стал изготавливать фарфор и тонкий фаянс.

Гжель особенности росписи

Стилистика работ настолько ярко выражена, что она с успехом применяется в интерьере дома, в вышивке и одежде. Характеристики присущие орнаментальной росписи гжель:

Чем выполняется роспись гжели

Основными инструментами и материалами, которые искусство гжель использует в производстве своих творений, являются оксид кобальта, глазурь, шпатели и кисти различного размера и вида. Изначально химический реагент, применяемый в качестве основной краски, имеет черный цвет. Однако, в процессе обжига меняет его на синий. В зависимости от степени концентрации получаются разнообразные оттенки.

Инструментальный состав дополняет стеклянная палитра, где художник смешивает краски, добиваясь нужного колорита. Готовый рисунок покрывается глазурью белого цвета. Далее изделие подвергают обжигу. Молочная глазурь становится прозрачной. Гжельская роспись предусматривает зеркальный прием: по глухому кобальтовому тону наносится композиция рисунка белой краской. Создается 3D эффект морозных белоснежных узоров.

Роспись гжель основные цвета

Традиционно рисунки гжель выполняются только оттенками синего. В этой особенности заключается изумительное мастерство художников: при помощи одного колера показать всю палитру мира. Перечень цветов не очень длинный:

Приемы росписи гжели

Применяются сложные способы нанесения краски, так как гжель – это роспись ручной работы кистями по обожженному фарфору. Современная техника отличается от той, что применяли раньше. Древние мастера писали сюжеты «с листа». Они придумывали рисунок по ходу росписи, обогащая его новыми компонентами. Сейчас весь сюжет составляется заранее и потом наносится без значительных изменений. Основные приемы подразделяются в зависимости от:

Базовая техника росписи состоит из нескольких приемов:

Элементы гжельской росписи

Народ в своем творчестве отражает сюжеты окружающей действительности. Элементы росписи гжель имеют ярко выраженные сюжеты:

Гжель техника росписи

Вся процедура разбивается на отдельные стадии. Этапы росписи гжель – нанесение мазков кистью один за другим, так чтобы цветовой переход четко менял полутона от светлого к темному. Движение производится от центра к краю. Возможен вариант обратного убывания цвета: от темного центра к светлому краю. Контрастные переходы могут чередоваться с постепенной тушевкой. Играют роль следующие нюансы:

Основные стадии освоения техники:

Как сделать трафарет для росписи под гжель?

Создать гжелевый рисунок можно не только на фарфоре. Мотивы этого творчества великолепно смотрятся на разных поверхностях и предметах. Для создания трафарета понадобится:

В качестве примера можно рассмотреть роспись тарелки гжель, изображение птицы:

Роспись гжель изделия

Разнообразие майолики этого промысла поражает, но традиционным стилем остается бело-голубой рисунок. «Синью России» называют в народе творения мастеров гжели. Продукция представлена несколькими направлениями:

Источник

Волшебное искусство в русском стиле — роспись гжель

Гжель – это традиционный промысел славян. Роспись на керамике, выполненная в кобальтовых оттенках и сочетающая гармонию рисунка и орнамента, на протяжении многих веков не теряет свой популярности. Свое наименование ремесло получило благодаря району в Подмосковье, известному под названием «Гжельский куст». Всю работу мастера и в наши дни ведут исключительно вручную, никакой автоматики и шаблонов.

История искусства гжели

Истоки росписи лежат в старинном подмосковном районе, который славился своей неплодородной почвой. Сколько бы пахари ни трудились на ней, богатым урожаем матушка-земля не радовала. Причина скрывалась в том, что вместо чернозема на этой территории располагался пласт белой глины высокого качества.

Первыми открывателями месторождения стали аптекари. Для проведения опытов в области алхимии и создания лечебных настоек они пользовались посудой, слепленной из белоснежной глины.

Чуть позже в Гжели наладили гончарное производство, которое радует людей красивой продукцией более четырехсот лет. Наименование села происходит от слова «жечь». Существует версия, что изначально ремесло называли «жгель». Впоследствии для собственного удобства люди поменяли буквы местами и получили «гжель».

Однако согласно археологическим раскопкам, еще в начале четырнадцатого век в районе речушки Гжелки местные умельцы освоили гончарное производство. Это был знаменитый на весь мир гжельский фарфор.

Изделия отличались практичностью и высоким качеством. Впервые упоминание о регионе встречается в летописях, датированных 1320 годом.

Красивая природа, гладь полей, плеск волн, лесная дубрава – все это вдохновляло обитателей Гжели на занятия искусством. С давних времен местные мастера прославляли небольшое поселение керамическими изделиями. Причем изготавливали не только чашки и горшки, но и черепицу, изразцы и детские игрушки.

Майолика

В 1724 году на дороге, ведущей в Гжель, Афанасий Гребенщиков организовал первую фабрику по созданию продуктов Зенина. Существует версия, что их получали из Китая. Изделия представляли собой пористые майолики большого размера, созданные и эмалированной глины яркой расцветки.

Гончары из Гжели доставляли промышленнику сырье и одновременно создавали вещи на заводе, изучая правила технологического процесса. Изначально ассортимент продукции был скудным. Фабрика специализировалась на изготовлении трубок для табака и плитках. Затем начали создавать столовые принадлежности и фигурки небольшого размера.

В 1757 году после смерти Гребенщикова, в производстве наметился спад и к 1770 оно полностью прекратило свое существование. Однако к этому моменту в Гжеле уже появились собственные мастера, специализирующие на изготовление майолики. Их продукция пользовалась невероятным спросом.

Все изделия ремесла можно условно классифицировать на три категории:

Наибольшим спросом у потребителей пользовались кувшины в форме клюва под названием кумганы. Майолики окрашивали жидкой эмалью. Сначала мастер с помощью темных красок очерчивал контур картинки. Затем рисунок закрашивали фиолетовым, красным, зеленым или синим цветом.

Ремесло требовало от умельцев наносить четкую картинку, поскольку в дальнейшем внести в нее корректировки практически нереально.

Полуфаянс

В начале девятнадцатого столетия на смену майолики, которая требовала серьезных финансовых вложений, пришел полуфаянс. В основе сырья лежала гжельская глина, соединенная с разнообразными примесями.

Красящее вещество наносили на обожжённое изделие, сверху покрывали глазурью и вновь отправляли в печь. Изначально роспись была полихромной, позже ее заменили на голубой оттенок.

Фарфор

Первые изделия из фарфора появились в начале девятнадцатого века. Производство запустил Павел Куличков в 1802 году. Готовый товар он поставлял в Москву, где подобная продукция была в диковинку. Многие конкуренты пытались разгадать секрет успеха Куличкова, выведать технологию производства.

Некоторым обитателям Гжели это удалось и в скором времени на территории населенного пункта появилось сразу несколько мануфактур, выпускавших фарфоровые изделия высокого качества. Часто владельцы мастерских покупали заготовки на заводе Куличкова, а после раскрашивали их под собственным брендом.

Фарфор девятнадцатого века отличается эмпирическим стилем. Гжельцы заимствовали характерные для него формы, но интерпретировали на свой лад. Помимо цилиндрических и яйцевидных изделий мастера создавали кратерообразные чашки с изогнутыми ручками. Самый популярный орнамент – цветы и меандры.

Характерные черты росписи

Бытует мнение, что художественное искусство России не отличается легкостью и лаконичностью. Тоже так считает? Тогда вы ничего не знаете о гжели. В наши дни — это непросто своеобразные орнаменты и рисунки, а полноценное стилистическое направление. Его используют как для изготовления керамической продукции, так и для декорирования интерьера или одежды.

Отличительные черта промысла:

Витиеватая роспись в кобальтово-синих цветах на белоснежном фоне – вот что отличает гжель от иных народных промыслов. А ручное изготовление превозносит продукцию в категорию керамических шедевров.

Считается, что невозможно встретить одинаковый орнамент или рисунок, ведь каждый мастер в изделие добавляют нотку индивидуальности.

Основные цвета

Отличительной чертой промысла является ручная работа. В каждый узор живописец вкладывает частицу собственной души. В росписи используют несколько основных оттенков:

Классический цвет гжели — кобальтовый оттенок на белом фоне. Готовый продукт окунают в белоснежную глазурь, затем помещают в печь (температура 1400 градусов). В результате покрытие становится прозрачным, а орнамент приобретает насыщенный цвет. Само изделие обретает твердость и глянцевый блеск.

На покрытие могут нанести позолоту или декоративные элементы из платины. Затем повторно проводят обжиг. Выделяют несколько цветовых групп в гжельской росписи:

Элементы и узоры гжельской росписи

Тематика рисунка – это видение живописцем окружающего мира и результат многовекового творчества, впитавшего народные традиции. Художники при оформлении изделий часто используют элементы иконописи, сценки из жизни, природные явления.

Современная тематика узоров гжели делится на четыре категории:

Способ изготовления изделий

Промысел гжель требует от мастера полета фантазии и четкости. Для изготовления посуды обычно берут фарфор или майолику. Первый более хрупкий и тонкий.

Процесс создания шедевра состоит из нескольких этапов:

Все детали изделия создают в разных формах, поэтому от мастера требуется аккуратность и внимательность.

Далее идет подготовка к нанесению узора. Изделие шлифуют, чтобы орнамент лег ровно. Затем места соединения разных деталей замывают, неровности сглаживают валиком из поролона. Следующим этапом становится обжиг в печи. Процесс занимает восемь часов.

В обязательном порядке проводиться контроль качества и проверка брака. Для выявления дефектов используют раствор фуксина. Оно накапливается в неровностях изделия и становится насыщенно-красного цвета. Это также помогает обнаружить некачественные стыки.

Для устранения недостатков используют валик или применяют шлифовку. Если дефект невозможно скорректировать, изделие уходит в брак и повторно переплавляется.

Особенности росписи под гжель

Использование двух оттенков и уникальные образы позволяют мастерам создавать настоящие шедевры. Орнамент изделия продумывают до мелочей, прежде чем наносить на поверхность. В древности умельцы не использовали эскиз, а сразу воплощали свою идею в творчество.

Гжельская роспись выполняется с помощью окиси кобальта. После обжига он становится насыщенно-синим. Для нанесения вещества применяют кисточки с беличьим ворсом. Предки современных мастеров черпали вдохновение из природы и пытались отобразить свое видение окружающего мира в искусстве.

Стилистику росписи можно поделить на три категории:

В первом случае узор получается оригинальным, в нем четко прослеживаются ассоциации с природой. Самый распространенный орнамент – капельки, травинки, жемчужины. По бортику обязательно наносят «шашечку», узор, состоящий из синих квадратиков.

Рисунок в растительной тематике стилизован. Обычно мастера наносят на изделие изображение ягод, цветов, травинок. При этом различить растения в узоре не составит труда.

Сюжетное изображение зародилось самым первым из всех разновидностей. Это картинки из жизни людей: веселые ярмарки, пейзажи, катание на саночках.

Гжель в настоящее время

В современном мире искусство не потеряло своей актуальности и популярности. На месте старинной фабрики возведен новый завод, где работают лучшие мастера. Они сохранили опыт предков и придерживаются традиций изготовления.

На заводе по-прежнему применяют кобальтовую роспись, в ассортименте более шестисот наименований (предметы домашнего обихода, статуэтки, лампы, вазы, чайники и т.д.).

Как отличить подлинное изделие от подделки

Гжельская посуда – это знак качества. Ее высоко ценят в России и за границей. Но при этом сохраняется риск столкнуться с подделкой. Как правило, их качество оставляет желать лучшего, а для нанесения узора используют обычную краску.

Распознать оригинальную продукцию можно по следующим признакам:

Заключение

Гжель была и навсегда останется символом творчества и мастерства русских умельцев. Промысел – это своеобразное отражение истории страны, которое бережно хранит отпечаток времени и погружает в волшебный мир, наполненный чудесами. Популярность изделий не падает и в наши дни. Ведь гжель отражает современность и помогает людям взглянуть на себя со стороны.

Из видеоролика вы узнаете историю развития удивительного ремесла.

Источник

Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Гжельская роспись как пишется, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову «Гжельская роспись как пишется», предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.

ГЖЕЛЬ, -и, ж. Вид фарфора. В Москве цветет сейчас мода на гжель. Это тоже фарфор, толстостенный, как бы «деревенский», изготовленный на небольшой фабрике на подмосковной станции Гжель. [Литературная газета, 1980, 42].

Все значения слова «гжель»

-

Вскоре передо мной на расписанном под гжель подносе дымилась чашка ароматного напитка.

-

Выложенная изразцами с нежно—голубым рисунком в стиле гжель, она приковывала взгляды.

-

Больше похоже на лубочный русский промысел, частично палеха, чутка дымковские напевы, а местами и вообще гжель.

- (все предложения)

- красочка

- ситец

- подстаканник

- вазочка

- матрёшка

- (ещё синонимы…)

- чашка

- посуда

- тарелка

- роспись

- узор

- (ещё ассоциации…)

- Склонение

существительного «гжель»

- Как правильно пишется слово «Гжель»

У этого термина существуют и другие значения, см. Гжель (значения).

Частная коллекция гжели

Игрушки, расписанные под гжель

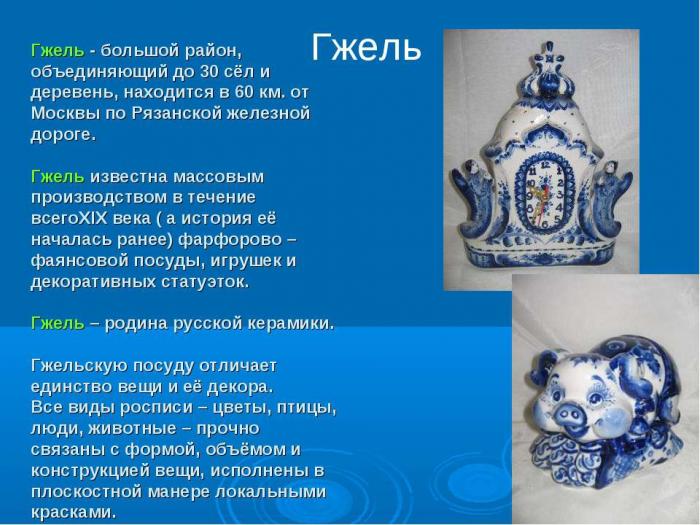

Гжель — русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике, а также один из традиционных российских центров производства керамики.

Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст».

«Гжельский куст» расположен примерно в 60-ти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский городской округ Московской области, Россия.

До революции 1917 года этот район относился к Богородскому и Бронницкому уездам.

Этимология

Название Гжель имеет балтийское происхождение, вследствие чего наиболее близкие ему топонимические параллели находятся на западе, в области балтийской гидронимии. Так, в левобережье верхнего Приднепровья имеется река Агжелка, она же Гжелка, Гжолка, Гжелька; в Смоленской области близко к рассматриваемому названию река Гжать (правый приток Вазузы), а название её притока Кзелка сопоставимо с Кжеля, наиболее ранней формой названия села Гжель (чередование ж-з в названиях Верхнего Поднепровья встречается часто). Допускается образование гидронима Гжель из балтийского gud(i)-el- (сравни др.-прусск. ‘кустарник’). Эта основа широко представлена в балтийской гидронимии.

История

Гжельское клеймо

Издавна деревня Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1812 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды».

Великий русский учёный М. В. Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, написал о них столь возвышенные слова:

«…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская… , которой нигде не видал я белизною превосходнее…»

До середины XVIII века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускаемых тогда игрушек должно было исчисляться сотнями тысяч штук в год. Гжельские мастера разработали эмаль тёплого оттенка, которой покрывали глиняные изделия[1].

К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун. Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской, которую получали из окиси кобальта. Отсюда название «синий кобальт», по которому узнаются гжельские изделия. Эта особенность обусловлена тем, что окись кобальта — единственная краска, которая выдерживает (не выгорает) высокие температуры обжига. Роспись осуществляли в основном подглазурно, при таком способе рисунок слегка расплывается при повторном глазуровании поверх росписи и обжиге. Это также характерная черта искусства Гжели, сближающая его со знаменитыми фаянсами голландского Делфта.

Гжельская роспись на фарфоре

Около 1800 года в деревне Володино Бронницкого уезда крестьяне братья Куликовы нашли состав белой фаянсовой массы. Там же около 1800—1804 годов был основан и первый фарфоровый завод. Павел Куликов, его основатель, научился технике изготовления фарфора, работая на заводе Отто в селе Перово. Желая сохранить секрет выработки фарфора, Куликов всё делал сам, имея только одного рабочего, но по преданиям два гончара, Г. Н. Храпунов и Е. Г. Гусятников, тайно проникли в мастерскую Куликова, срисовали горн (печь для обжига изделий) и завладели образцами глины, после чего открыли собственные заводы. Завод Куликова замечателен тем, что от него пошло фарфоровое производство Гжели.

Первые гжельские предметы из фарфора, фаянса и полуфаянса внешне стилистикой росписи и формами напоминали старую майолику. В 1829 году в Гжели начали производить предметы из фарфора. С 1833 года начали наносить печатный рисунок[1].

В 1830-е — 1840-е годы в Гжели было более 50 заводов и 30 живописных мастерских, работавших с керамикой. В это время там работали заводы Кузнецова, Новых, Храпунова, Барминых, Тереховых-Киселёва, Козлова, Дунашовых, Сафронова и многих других[1].

Гжельский камин

Вторая четверть XIX века — период наивысших художественных достижений гжельского керамического искусства во всех его отраслях. Стремясь получить тонкий фаянс и фарфор, владельцы производств постоянно совершенствовали состав белой массы. В это время в Гжели было создано несколько крупных иконостасов и склепов из керамики.

Гжель стала кузницей кадров: многие знаменитые мастера и создатели собственных фарфоровых и фаянсовых фабрик начинали в Гжели простыми рабочими. К такой категории относится С. Дунаев, впоследствии открывший производство керамики в Хотькове. Г. В. Монахов, впоследствии руководивший (1896—1917 гг.) керамической мастерской Строгановского училища, также начинал в Гжели.

C середины XIX века многие гжельские заводы пришли в упадок. Частично это было связано с объёмом ввозимого из-за границы товара, частично — с модернизацией производства, за которой не всегда успевали производители из Гжели. Лишь заводы Храпунова-Новаго, Куринного, Фартального отправляли своих мастеров на международные выставки, профессиональные съезды.

В начале XX века керамическое производство сосредотачивается в руках Кузнецовых, некогда выходцев из Гжели. После революции кузнецовские заводы были национализированы.

После революции промышленное производство в Гжели остановилось, фарфор и фаянс производили кустари. Единственным предприятием, не остановившим производство, был завод Дунашовых-Терихиных, где одновременно трудилось более 20 живописцев[1].

В 1920-е годы в Гжели была открыта Керамическая школа, поддерживающая связь с ВХУТЕИНом и ВХУТЕМАСом. Фарфор, создававшийся в это время в Гжели, активно экспортировался.

Развитие коллекцивизации остановило керамическую отрасль в Гжели[1].

В 1930-е годы в Гжели также функционировало керамическое производство, причём были популярны предметы агитационной направленности. Помимо этого, работала артель «Красная головка», выпускавшая фарфоровые детали для кукол.

В 1930-е годы в с. Речицы функционировал завод «Всекохудожник», где разрабатывался стиль, впоследствии закрепившийся за гжельской керамикой. На это производство были завезены формы из Абрамцева, в частности скульптуры Врубеля. По ним был изготовлен ряд скульптур, в настоящее время хранящихся в МГХПУ имени Строганова[1].

Только с середины XX века в Гжели начинается восстановление промысла, отметившего своё 670-летие.

В 1945—1949 годах начался третий этап развития гжельского промысла. Утвердилось использование кобальтовых красок на белой глине. Мастером-искусствоведом А. Б. Салтыковым был создан специальный атлас мазков для унификации стиля продукции. На предприятие была приглашена художница Н. И. Бессарабова, разработавшая новый бело-голубой стиль изделий Гжели[2].

В 1930-х и 1940-х здесь была сосредоточена почти половина всех фарфоро-фаянсовых предприятий России.

В 1912 году на Казанской железной дороге на ветке Москва — Черусти была открыта железнодорожная станция, получившая название по местности — Гжель. Выросший при станции посёлок также называется Гжель. Посёлок состоит из двух частей, неофициально именуемых «Посёлок известкового завода», или «Известковый» (по имени находившегося здесь и снесённого известкового завода), и «Посёлок кирпичного завода», или «Труженик».

Галерея

-

Керамический сосуд из Гжели

-

Ваза в Гжельском стиле с ромбовидным и растительным орнаментом

-

Посуда из Гжели

-

Гжельский фарфоровый самовар

-

Фарфоровый чайник со внутренней резьбой

-

Гжельский кумган

-

Гжельские часы, деревня Кусково

-

Часы «Лефортово»

-

Кувшин и квасник, майолика

-

Гжельская статуэтка «Емеля»

-

Гжельская плошка

-

Гжельские ракеты

См. также

- Гжельский фарфоровый завод

- Делфтский фаянс

- Мейсен (фарфор)

- Дэхуа (фарфор) (англ.)

- Бело-голубая керамика

- Азулежу

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Т. Астраханцева. Три века Гжели (рус.) // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования : журнал. — 2003. — Июнь (№ 6 (8)). — С. 64—77.

- ↑ Гжель. Керамика XVIII—XIX веков. Керамика 20 века. — М., 1982, С. 76

Литература

- Гжельская керамика // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1957. — Т. II. — Стб. 206—207. — 567 с.

- Гжель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Гжельская керамика» / Т. Л. Астраханцева // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- Гамелкин С. В., Капитин М. Г. Гжель и гжельцы: На родине русского фарфора. — М.: Московский рабочий, 1969. — 128, [24] с. — 10 000 экз.

- Логинов В. М. Новь древней Гжели / Предисл. В. К. Успенского. — М.: Московский рабочий, 1986. — 112, [32] с. — 30 000 экз.

- Коржавина И. Л. О промысле Гжели.

- Поспелов Е. М. Топонимический словарь Московской области. — М.: Профиздат, 2000.

- Исследования краеведческого сайта «Речицкий Народ».

- Гжельские истории в записках коллекционера. Часть 1. Начала». — М.: Репроцентр М, 2004. — 356 с. с илл. на www.gzhel-info.ru

- Ломоносов М. В. О слоях земных. — 1763.

Ссылки

- Гжельский государственный художественно-промышленный институт — центр обучения декоративно-прикладному искусству Гжели

Эта страница в последний раз была отредактирована 16 февраля 2023 в 17:27.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

Гжель – традиционная роспись на керамике, получившая известность, благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной гармонией рисунков и орнаментов.

Свое название роспись получила, благодаря живописному подмосковному району, известному также, как «Гжельский куст». Уже более 700 лет мастера Гжели создают настоящие произведения искусства – посуду, статуэтки, предметы интерьера, расписанные яркими орнаментами, изображающими цветы, животных или пейзажи. Вся работа выполняется только вручную, что придает ей ценности. Машинной гжельской росписи не существует, каждое изделие является оригинальным, отображая частицу вложенной автором души.

Содержание:

- История промысла

- Цвета росписи

- Элементы и узоры

- Техника выполнения

История промысла

Первые официальные упоминания о регионе обнаружены в Духовной грамоте Калиты, датируемой 1328 годом, однако доказано, что Гжельские поселения существовали и активно занимались различными ремеслами еще в 11 веке, хотя гончарное ремесло в официальный список повинностей перед государевым двором не входил. Главным поставщиком гжельской глины и готовых изделий «аптекарских нужд» регион стал только в 17 веке при царе Алексее.

Главным отличием гжельской росписи является ее самобытность и индивидуальный стиль. В начале это были лепные игрушки и предметы быта с красивой и яркой майоликой, но постепенно искусство и мастерство развивались, становились более совершенными. Появились декоративные блюда и наборы посуды, высокие кумганы с дисковидным туловом. Малая пластика в виде кухонной утвари и игрушек также получила большой распространение, покоряя своими незамысловатыми рисунками и картинками, пейзажами, цветочными орнаментами.

С 19 века на территории Гжели налажен выпуск полуфаянса, ставшего переходным периодом от традиционной майолики к тонкому фаянсу и фарфору. В качестве украшения использовалась характерная подглазурная роспись насыщенных синих оттенков, монохромные рисунки, полихромный надглазурный рисунок, обилие золота и уникальное кобальтовое фоновое крытье.

Особую известность получили изделия, производимые на заводах Тереховых, Барминых, а также Братьев Кузнецовых, Киселевых, Жадиных, Тулиных.

Цвета гжельской росписи

Особенностью гжельской росписи является исключительно ручная работа, в каждый орнамент художники вкладывают частицу себя и своего видения природы и окружения.

Основными цветами являются:

- белый, используемый для костяного фарфора;

- цветная майолика;

- оттенки кобальтового и ярко-синего цветов, начиная небесно-голубым и заканчивая насыщенным, темно-синим;

- глухой кобальт.

Очень интересен процесс проявления характерного насыщенного цвета – во время работы он черно-белый, а синий и кобальтовый оттенки проявляются только при обжиге готового изделия при помощи высоких температур.

Основные цвета

Традиционным цветом для Гжельской росписи является ярко-синий, кобальтовый оттенок на белоснежном фоне. Выполняется роспись при помощи специального состава на основе оксида кобальта. Готовое изделие окунается в глазурь белого цвета, затем обжигается при 1400 градусах. В итоге глазурь становится прозрачной, а орнамент приобретает яркий синий цвет, само изделие становится твердым, отличается глянцевым блеском. Поверх обожженной глазури могут наноситься тонкий золотой декор или платина, после чего изделие снова подвергается обжигу.

Выделяются такие группы цветов Гжельской росписи:

- Надглазурная цветная роспись, дополняемая золотым и платиновым декором, кобальтовым цветом. Используется для нарядных наборов посуды, сувениров, кувшинов или чайников. Для работы используются яркие краски, надглазурная роспись, известная еще в качестве майолики. Процесс отличается трудоемкостью и сложностью, требующей от художника настоящего мастерства.

- Глухой фоновый кобальт подкупает необычным сочетанием изысканности и торжественной роскоши. Фоновая основа представляет собой глазурь темно-синего цвета, для росписи используется надглазурная белая краска, создающая зеркальное отражение традиционной гжели. Цветы и животные из синих становятся белыми, а сам орнамент напоминает сказочные морозные узоры, создающие эффект глубины.

- Костяной белый фарфор – это изделия белоснежного цвета без декора или имеющие тонкую платиновую или золотую роспись. Допускается нанесение небольших по площади рисунков и надписей при помощи цветных красок или всех оттенков синего цвета.

Элементы и узоры гжельской росписи

Тематика росписи отображает восприятие мастером окружающего мира, это результат развития многовекового народного творчества, впитывающего традиции и культуру. Художниками в своих творениях сочетаются элементы иконописи, бытовые сценки, наблюдения над природой. Чаще всего встречаются природные мотивы, архитектура: растения, птицы или животные, изображения крестьянских домов, церквей или городских улиц.

Современная тематика рисунка разделяется на 4 типа:

- сюжетный рисунок, включая времена года, пейзажи;

- орнаментальные – традиционные для гжели сетки-гребенки, усики, жемчужинки, капельки, шашечки и отводки;

- растительные рисунки – злаки, ягоды, цветы, бутоны, трава, ветви;

- животные (чаще всего это птицы).

Техника выполнения

Главным правилом гжельской техники росписи является только ручное исполнение рисунка. В работе художниками используются краски белого, голубого и синего цветов. Синий цвет применяется в более, чем 20 оттенках, для майолики применяется пятицветка – белый фон, желтый (соли сурьмы), зеленый (соли меди), синий (соли кобальта), вишневый (моли марганца) цвета.

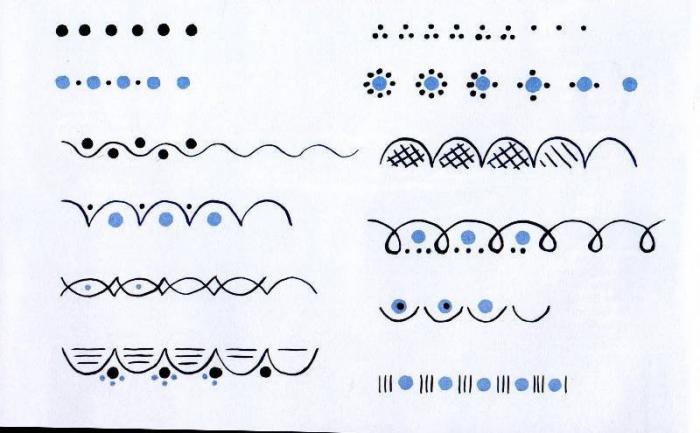

Набор инструментов художника очень простой: палитра из стекла для смешивания оттенков, кисточки разного типа, шпатели, банки для смеси из окиси кобальта. Классический кобальтовый рисунок наносится при помощи подглазурной техники, то есть орнамент после нанесения покрывается белой глазурью и обжигается. Для нанесения орнаментов применяется специальная азбука мазков, которая у каждого мастера может иметь свои особенности. В основе большинства узоров находится мазок-капелька, при помощи которого изображаются листья, стебли, цветы. Мазок тенями – это обратный мазок в одну стороны с переходом от темного оттенка к светлому.

Самыми популярными узорами являются гжельская роза с размашистыми, крупными мазками и птица.

Гжель с традиционной синей росписью составляет единое целое формы и изделия и декора. Рисунок подчеркивает форму, придает объем и гармонию, оживляет холодный фарфор. Но именно пластика диктует, каким будет орнамент и его оттенок, что именно будет выражено художником в готовом изделии.

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски.

Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

Считается, что слово «гжель» произошло от глагола «жечь». В деревне Гжель с древности занимались гончарным искусством. Здесь создавали разные глиняные изделия, лепили и обжигали керамическую посуду и фигурки. Со временем Гжелью стали называть не одну деревню, а сразу несколько — «гжельский куст», который объединил около тридцати населенных пунктов. В Российской империи их включили в Гжельскую волость.

В конце XVII века по указу царя Алексея Михайловича в Гжели стали делать аптекарские и алхимические сосуды по государственным заказам. А в 1740-х химик Дмитрий Виноградов создал из местной глины первые русские фарфоровые изделия.

Бело-голубая роспись появилась на гжельских предприятиях в начале XIX века. Раньше местные изделия расписывали разноцветными красками, но в 1800-х годах технология изменилась. На гжельских мануфактурах стали производить фаянсовые изделия. Для новой продукции использовали другую глазурь и технику обжига. Расписывать посуду и статуэтки решили кобальтом — синей краской, которая легко переносила высокие температуры.

Фаянсовые изделия с синей росписью экспортировали в страны Ближнего Востока и Средней Азии. В это время гжельскую посуду называли «лучшею из всех делаемых в России сего рода посуд». Еще в Гжели создавали скульптуры, предметы интерьера, рукомойники и подсвечники. Все предметы лепили и расписывали только вручную. Изделия мастера обычно украшали растительными орнаментами и рисунками цветов.

В XIX веке в деревнях «гжельского куста» возникли многочисленные фарфоровые предприятия — заводы Кузнецовых, братьев Барминых, Сазоновых. Посуду на них производили на новом оборудовании большими партиями. Из-за этого почти все небольшие ремесленные мастерские закрылись.

Вновь народный промысел начал развиваться только в советское время. Тогда в Гжели открылся специализированный керамический техникум. Затем возникла и артель, где изготавливали фарфоровые и фаянсовые изделия. Возрождать промысел помогали искусствовед Александр Салтыков и художник Наталия Бессарабова.

Сегодня в Гжели действует сразу несколько предприятий, где производят не только посуду и статуэтки, но и керамическую плитку, часы, люстры и телефонные аппараты.

Морозный узор на белом снегу, трогательные сцены крестьянской жизни и незамысловатые, но тем и очаровательные пейзажи, отточенный стиль и особый, «фирменный» мазок… Все это можно назвать двумя словами – гжельская роспись. О происхождении промысла, его тонкостях и секретах, технике и этапах созданий изделий, читайте далее.

История промысла

Что такое гжель? Это вид русской народной росписи, узнаваемый далеко за пределами России. Слово gzhel знают не только искусствоведы и художники. Если попросить иностранца создать инициативный ряд к слову «русский, Россия», то без традиционной хохломы и гжели точно не обойдется. Гжелью называют обширный район под Москвой, объединяющий 27 деревень. Их принято называть «Гжельским кустом». Территориально он находится в 60 км от Москвы по ж/д линии Москва-Муром-Казань. Сейчас это Раменский район Московской области, ранее же территория относилась к Богородскому и Бронницкому уездам.

Гончарное ремесло развивалось здесь издавна, а с середины 17 столетия в Гжели добывали ценные сорта глины. Тогда природный материал использовали для аптекарских нужд, а есть быть точнее – «для алхимической посуды». До середины 18 века в Гжели делали обычные для той поры изделия – посуду, кирпич, гончарные трубы, изразцы, а еще детские игрушки. Но на экваторе столетия Гжель стала самым мощным в России центром по производству майолики. Даже Михайло Ломоносов писал об уникальной белизне гжельской глины.

Затем в этой местности наладили производство полуфаянса, фаянса, вследствие чего был основан фарфоровый завод. Во второй четверти 19 века искусство гжели достигло пика. Описание лучших произведений, выполненных в этой техники, относится к этому периоду. А далее случился спад, обусловленный промышленным реформированием в России, и длительное затишье. Только после Великой Отечественной, благодаря мастерам-подвижникам, гжель, как народная роспись, была реанимирована.

Секреты росписи гжель

Интересный факт: гжель в своем развитии прошла несколько этапов, и знаменитая синяя роспись на белом фоне – только один из них. Однако ни с чем иным обыватель более не сравнивает гжель. Ведь это цветовое решение стало главным, определяющим для данного вида росписи.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором речь пойдет о гжельской росписи, история промысла

Виды росписи гжель

В 18 веке самой узнаваемой была лубочная гжель. Обусловлено развитие этого вида тем, что многие мастера начали учиться на заводе Гребенщикова в Москве. Посуду расписывали орнаментами с применением зеленого, желтого, синего цветов. Использовались и фиолетово-коричневые краски на белом фоне. Основа изображения – картинки лубка, очень модные в то время. Например, в центре рисунка могла быть птица, люди, животные, домик. Увы, но это ремесло более не развивается, лубочный гжельский промысел можно считать утраченным.

Другие виды гжели:

- Надглазурная. Древний и очень красивый вид росписи. Цветные краски мастера наносили прямо по глазури. Делать это было сложно, работа трудоемкая. К тому же обжигать изделие приходилось в три, а то и в четыре этапа. Цена такой посуды будет очень высокой, но выглядит надглазурная гжель словно посуда из царского сервиза.

- Глухой кобальт. Она не очень привычна для традиционного восприятия гжели, но это, тем не менее, самостоятельный ее вид. Некоторые сравнивают глухой кобальт с зеркальным отражением привычной гжели. Мастер покрывает кобальтом всю поверхность изделия, потом наносит глазурь. После обжига на изделие наносится рисунок белой краской и золотом.

- Костяной и белый фарфор. Еще один прекрасный стиль гжельского искусства: чистой белизны посуда с золоченым рисунком. Золото будто бы углубляет белизну, подчеркивает ее хрупкость и благородность.

- Традиционная роспись. Бело-голубая гжель – это народный, общепризнанный, самый известный вид промысла. У него есть второе название: «Синь России». Мастер делает рисунок специальными красками на основе оксида кобальта, используя технику кистевого мазка. Уже расписанное изделие нужно окунуть в белую глазурь и обжечь в печи. После обжига глазурь меняет белизну на прозрачность, изделие обогащается глянцевым блеском и прочностью, а рисунок максимально ярко проявляет себя.

Те, кого только начала привлекать гжель, интересные факты росписи пытается найти на просторах интернета. И чаще можно встретить историю, которая, скорее, является байкой. Когда в пик своего расцвета гжельская роспись становилась все более популярной, мастера хранили ее секреты, не выдавая сторонним особенностей техники. Владелец завода даже нанимал немого мастера, который не мог бы разболтать «ноу хау». Но когда заинтересованные лица напоили керамиста, тот без слов умудрился выдать все производственные секреты.

Цвета гжельской росписи

Есть несколько мнений, почему именно синие узоры на белом фоне стали самыми удачными для гжельских керамистов. Даже ребенок узнает синеватые завитки на молочной белизне фарфора. А ведь, как уже говорилось, есть несколько видов росписи, где цветовая палитра была не столь ограниченной.

Обе версии правдоподобны, и их смешение, возможно, и является истиной. Синий цвет наиболее удачно сочетался с глазурью. Другие цвета не всегда давали хорошую комбинацию, немало изделий приходилось отбраковывать. Синий же «срабатывал» идеально. Справедливо и то, что роспись в бело-голубых тонах была в то время общемировой тенденцией: знаменитые голландские изразцы и китайский фарфор, яркие тому примеры.

И технические хитрости, и культурное заимствование поучаствовали в создании мирового художественного бренда. Гжельскую колористику постоянно обыгрывают в своих работах современные дизайнеры. Они украшают интерьеры текстилем в стиле гжели, используют вдохновленное гжелью оформление стен. И, удивительно, бело-голубая русская эстетика, умудряется прекрасно ужиться в кантри, скандинавском стиле, и даже в провансе.

Смешение двух цветов дает возможность получить множество оттенков. Мастер использует и контрастные переходы, и растягивание через тушевку, и даже сильное затемнение синего.

Элементы и узоры гжельской росписи

Начинающие художники думают, что главное в гжели – научиться изящно замешивать два цвета. Но, пожалуй, более сложным будет освоить движение кисти. Научиться делать мазок шире и плотнее, когда нужно, правильно рассчитать толщину краски на каждой части ворса, направление мазка: вот где хитрость. А еще мастерам придется научиться работать со светотеневым пятном: правильный переход от светлого к темному и делает гжель лаконичным и тонким ремеслом, с запоминающимся узором.

Основные приемы и элементы гжельской росписи:

- Ситчик. Берется кисть с длинным тонким ворсом, задействуется в работе только кончик. Оформляются ситчиком мелкие детали: завитки, волны, являющиеся базовыми узорами гжельской росписи.

- Китайский мазок. На кисть можно набирать сразу два цвета (либо один, но со стягиванием по ворсу). Элементы прорисовываются кистью неотрывно, потому цветовая насыщенность по поверхности плавно угасает.

- Мазок с тенью. Краска набирается на кисть, изначально синий с белым берется в нужных, просчитанных пропорциях, регулируется количество краски на ворсе. Синяя область во время движения кисти всегда должна оставаться густой и насыщенной, а светлая служит ее ореолом, рассеивает свет.

Искусству знаменитой росписи учатся и сегодня. Существуют специальные курсы гжели для детей, гжели для начинающих и т.д. Это лишь кажется, что ремесло, в котором используются только два цвета, будет простым. И хоть иные начинающие художники считают, что раз крестьяне освоили эту роспись, у них уж точно получится, на практике оказывается, что творчество требует не только терпения и внимательности, но и большого художественного навыка. Тем и интересно сегодня заниматься гжелью: радует сам момент сакрального прикосновения к истокам, а еще возможность отвлечься от суеты и однообразия будней.

Техника выполнения: как расписывают гжель

Если вы решили всерьез освоить гжельскую технику, приготовьтесь к тому, что начинать нужно с самых азов. И с усердием первоклашки придется проделывать несложные, элементарные приемы, не спеша переходить к более мудреным изображениям.

Для работы понадобятся:

- плотная бумага;

- гуашь (но акварель и акрил также допустимы для научения);

- кисти разных размеров;

- вода в стакане;

- палитра;

- тряпочка.

Начинайте с простейшего – капелек, точек, линий, штрихов. С соединением этих базовых элементов и получаются узнаваемые гжельские узоры. Попробуйте провести по бумаге несколько параллельных синих линий. Из линий у вас должны образоваться клетки. Потом внутри этих клеток ставьте точки, они должны быть одноразмерные. А теперь в полученном рисунке найдите способ провести тонкие темные линии.

По образцам и шаблонам можно рисовать узорные строчки: как в прописях, один элемент повторяем всю строку, и только потом переходим к следующему. И лишь исписав таким способом несколько листов, путем усложнения рисунка и узора, можно начинать рисовать цветы или листочки на стебельке.

Обязательная практика – игра с цветами. Вы должны «попробовать на кисть» разные комбинации белого с синим. Вам следует научиться чувствовать кистью соотношение набранных красок, толщину, силу мазка. Главное – увидеть, как распределяется краска, и эти наблюдения перевести в статус подсказки. После такой практики, ваша рука «будет знать», сколько какой краски нужно взять, чтобы получить тот или другой элемент.

Нарисуйте на листе плотной акварельной бумаги тарелку. Центральные линии наметьте карандашом. Задача – расписать тарелку в гжельской технике. Будут там простые элементы или сценки из крестьянской жизни, зависит от вашей готовности и уже наработанных умений. Но, только потренировавшись на бумаге, приступайте к росписи керамики.

Как много времени займут тренировки, зависит от усердия и начальных навыков. Если вы распечатаете сначала прописи, и поработаете над ним хотя бы недельку (хватит часа в день), можно заполнять специальные шаблоны, расписывать эскизы, и готовиться к работе с глиной.

В следующем видео, мастер Зинаида Голубева расписывает фарфоровую тарелочку «под гжель»:

Народные промыслы – гжель и хохлома, дымковская роспись и жостовская, городецкая роспись и палехская миниатюра, это бережно охраняемые ценности народной культуры. Их законы и принципы консервативны, но это не ограничивает фантазию современных художников, которые создают новые изделия в традиционных техниках.

Вазы в гжельской росписи украсят интерьер, сделают визуально богаче любой находящийся в вазах букет. Посуда и сувениры также внесут особую прелесть в образ жилища. А если изделие сделано собственноручно, в нем появляется нежное очарование.

Гжель сегодня – это созвучная русскому характеру декоративность, красота, тонкость. Роспись достойна появления новых почитателей и мастеров.

Частная коллекция гжели

Игрушки, расписанные под гжель

Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район Московской области. До революции этот район относился к Богородскому и Бронницкому уездам.

Посуду жгут, обжигают, отсюда всё производство названо жгелью, словом, обратившимся в гжель в силу свойства простолюдина переставлять согласные. Позднее, когда промысел получил особо важное значение и привлёк к себе большую часть местных рабочих рук, название производства было перенесено и на самый занятый им район.

Издавна Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1770 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды». Великий русский учёный М. В. Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, написал о них столь возвышенные слова: «…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская… , которой нигде не видал я белизною превосходнее…».

До середины XVIII века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускаемых тогда игрушек должно было исчисляться сотнями тысяч штук в год.

К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун. Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. Полуфаянс отличался грубым строением и малой прочностью.

Источники

- Коржавина И. Л. О промысле Гжели.

- Поспелов Е. М. Топонимический словарь Московской области. — М.: Профиздат, 2000.

- Исследования краеведческого сайта «Речицкий Народ».

- Гжельские истории в записках коллекционера. Часть 1. Начала». — М.: Репроцентр М, 2004. — 356 с. с илл. на www.gzhel-info.ru

- Ломоносов М. В. О слоях земных. — 1763.

См. также

- Гжельский фарфоровый завод

- Бессарабова, Наталия Ивановна

- Азарова, Людмила Павловна

- Розанов, Валентин Гельевич

Примечания

Литература

- Гжель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

| Гжель на Викискладе? |

- Гжельский государственный художественно-промышленный институт — центр обучения декоративно-прикладному искусству Гжели

| |

||

|---|---|---|

| Роспись |

Борецкая • Городецкая • Гжель • Жостовская • Мезенская • Палехская • Ростовская финифть • Русские иконы • Федоскинская • Холуйская • Хохлома |

|

| Резьба |

По дереву: Абрамцево-кудринская • Богородская • Пермская скульптура |

|

| Одежда |

Оренбургский пуховый платок • Кружево: Вологодское • Вятское • Елецкое • Кукарское |

|

| Игрушки |

Абашевская • Дымковская • Жбанниковская • Каргопольская • Мазыкская • Матрёшка • Птица счастья • Филимоновская |