Всего найдено: 23

Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, официальный перевод Qizirik tumani . Переводчики перевели как «Кызырыкский район», а мой работодатель утверждает что правильно «Кизирикский район». В связи с чем, мне отказывают в приёме на работу. На какой официальный источник я могу ссылаться? Спасибо за внимание.

Ответ справочной службы русского языка

Приведенное Вами название не фиксируется лингвистическими словарями, отсутствует оно и в «Большой российской энциклопедии». Из официальных документальных источников удалось обнаружить лишь Постановление Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан от 22 октября 1992 года № 699-XII «О переименовании некоторых районов и городских поселков в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях» и Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 ноября 2010 года № 181-II «Об упразднении Бандихонского района с присоединением его территории к Кизирикскому району Сурхандарьинской области», где название района приводится в форме Кизирикский. Возможно, это написание не вполне соответствует правилам передачи узбекских географических названий (правила можно посмотреть здесь). В практике письма употребляются оба варианта (см., например, данные новостных ресурсов).

отдел полиции советского района города Казани. Нужно ли «Советского» писать с заглавной?

Ответ справочной службы русского языка

Название района нужно писать с заглавной буквы.

Здравствуйте! Меня давно мучит вопрос, почему склоняется название района Лефортово — ведь оно неславянского происхождения, а по правилу http://gramota.ru/class/istiny/istiny_1_toponimy/ склоняются географические названия именно славянского происхождения. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо за ответ!

Ответ справочной службы русского языка

Лефортово – русский (а значит, славянский) топоним, образованный от неславянской фамилии.

Здравствуйте! Подскажите, склоняется ли название района Москворечье-Сабурово?

Ответ справочной службы русского языка

Да, склоняется.

Как склоняется название района «Нагатино-Садовники»? Правильно «в Нагатино-Садовниках» или «в Нагатине-Садовниках?»

Ответ справочной службы русского языка

Склоняются обе части названия: в Нагатине-Садовниках.

Здравствуйте! Каково правильное написание названия района Москвы — «Нагатинский Затон» или «Нагатинский затон»

Ответ справочной службы русского языка

Название района: Нагатинский Затон.

К ответу № 286711. Здравствуйте! Мой вопрос касался написания «новосибирский Академгородок». Я обратилась за разъяснением в центр русского языка к директору фонда «Родное слово», на ул. Советская,6 ,(Новосибирская Областная Научная Библиотека) — Монаховой Людмиле Аркадьевне. Мне показали словарь топонимов, в котором значилось, что Академгородок (под Новосибирском) пишется с большой буквы как имя собственное. Однако Ваш консультант дал обоснование, что Академгородок — это район г. Новосибирска, а название района пишется с большой буквы. Хочу предотвратить заблуждение! Академгородок почти так же относится к «району», как Площадь Калинина или Площадь Маркса. Академгородок — это Советский район города Новосибирска.

Ответ справочной службы русского языка

Мы с Вами консультировались у разных специалистов новосибирского Академгородка, и противоречия в орфографических рекомендациях, судя по Вашему комментарию, нет. Слово район имеет не только значение ‘единица административно-территориального деления внутри автономных республик, краёв, областей, автономных округов, крупных городов’, но и ‘местность, определяемая какими-либо географическими, экономическими, социальными и т. п. признаками’.

На грамоте.ру «академгородок» пишется с маленькой буквы, но на сайте академгородка г. Новосибирска http://academgorodok.info/ и в Википедии пишут «В Новосибирском Академгородке». Может быть, местное правительство приняло решение обозначать его с большой буквы? Вопрос №1. Как правильно «В новосибирском академгородке» или «В Новосибирском Академгородке», а, может «В новосибирском Академгородке» ? Вопрос №2. ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» — есть ли разница между написанием в делопроизводстве и в правилах русского языка? Вопрос № 3 (технический). Меня выбрасывает на авторизацию постоянно после каждого действия. Что делать?

Ответ справочной службы русского языка

1. В словарях на нашем портале фиксируется имя нарицательное академгородок. Оно толкуется как ‘комплекс научных институтов, жилых домов, культурно-бытовых учреждений и т. п., принадлежащих академии наук’. В Новосибирске есть одноименный район. Как название района это слово нужно писать с прописной буквы. Прилагательное новосибирский в название не входит, по правилу о прилагательных на -ский его следует писать со строчной буквы.

2. Правилам соответствует написание ОАО «Технопарк новосибирского Академгородка». Однако в официальных документах принято употреблять названия в том виде, в котором они зафиксированы в учредительных документах соответствующих организаций.

3. Напишите о возникшей проблеме по адресу portal@gramota.ru.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, склоняется ли название района Бутово. Например, в Южном Бутове или в Южном Бутово?

С уважением,

Валентина

Ответ справочной службы русского языка

Строгой литературной норме соответствует вариант в Южном Бутове. Подробнее о склонении названий типа Бутово, Строгино, Марьино можно прочитать в рубрике «Азбучные истины».

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно писать название района: Нагатинский затон или Нагатинский Затон?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: район Нагатинский Затон. Но: Нагатинский затон – о самом затоне.

Театр Ковент-Гарден. А район Лондона: Ковент-Гарден или Ковент-гарден? Почему?

Ответ справочной службы русского языка

Название района тоже логично писать Ковент-Гарден.

как правильно? «в донбассе» или «на донбассе»

Ответ справочной службы русского языка

Название района Донбасс употребляется с предлогом в, поэтому правильно: в Донбассе.

Как правильно пишется название района Псковской области: Струго-Красненский или Стругокрасненский район? И почему словари фиксируют написание Струги-Красные, тогда как на дорожных указателях, например, пишется Струги Красные? В чём причина дефисного написания названия посёлка?

Ответ справочной службы русского языка

Орфографически правильно дефисное написание: Струги-Красные. Правило звучит так: пишутся через дефис названия, представляющие собой сочетание существительного с последующим прилагательным. Ср.: Петропавловск-Камчатский, Гусь-Хрустальный, Переславль-Залесский, Москва-Товарная (станция). Раздельное написание на дорожных указателях ошибочно.

Что касается написания прилагательного, то и оно пишется через дефис: струго-красненский (правило: пишутся через дефис прилагательные, образованные от пишущихся через дефис имен собственных, ср. санкт-петербургский от Санкт-Петербург, ленинск-кузнецкий от Ленинск-Кузнецкий). Обе части прилагательного пишутся с прописной, если оно начинает собой составное географическое или административно-территориальное название: Струго-Красненский район.

Можно ли написать «в Донбассе»? Почему?

Ответ справочной службы русского языка

Название района Донбасс употребляется с предлогом в, поэтому правильно: в Донбассе.

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, надо ли писать в адресе название района, если село является районным центром? Например: Республика Дагестан, Ахтынский район, с. Ахты. Или можно не писать «Ахтынский район»? Очень жду вашего ответа!!!

Ответ справочной службы русского языка

Этот вопрос не регулируется правилами и нормами русского языка, поэтому для ответа на него мы связались со специалистами справочной службы ФГУП «Почта России». По их словам, название района в адресе писать необходимо – даже если населенный пункт, указанный в адресе, является центром этого района.

История района

Район Нагатинский затон расположен на Юге Москвы, на правом берегу реки Москвы, с трех сторон, как полуостров, окружен Москва-рекой. Граница района проходит по северным границам территории музея-заповедника “Коломенское”, далее по пр-ту Андропова, старому руслу реки Москвы, шлюза 10-11 реки Москва до музея-заповедника “Коломенское”.

У района Нагатинский затон богатое историческое прошлое. Там, где сейчас находятся кварталы современной застройки, в прошлом были расположены хорошо известные в истории государства Российского подмосковные села: Коломенское, Нагатино, Новинки.

Издавна была заселена местность, прилегающая к селу Коломенское. Высокий холмистый берег Москвы-реки был удобным местом для поселений человека. Здесь еще на заре нашей эры существовало Дьяково городище.

Проводившиеся археологические раскопки показали, что уже две с половиной тысячи лет назад здесь появилось первое на территории Москвы поселение первобытных людей, известное теперь всем археологам мира. Были открыты древнейшие неолитические поселения людей 1 тысячелетия до н.э. — IV века н.э., давшее название всей культуре этого периода — “Дьяковская культура” (археологическая культура раннего железного века). Основа хозяйства племен Дьяковской культуры — земледелие, оседлое скотоводство, рыболовство, охота.

Село Коломенское расположено на редкой по красоте местности, интересной также и в геологическом отношении. Воврагах Коломенского до сих пор можно наблюдать остатки материкового оледенения — огромные валуны из песчаника “Гусь” и “Девичий камень”, имевшие обрядовое значение для языческих племен.

О времени возникновения двух старинных подмосковных сел Коломенского и Нагатинского документов н

ет. Первые письменные упоминания о них встречаются в духовных грамотах 1336 и 1339гг. князя Ивана Калиты, собирателя земель русских вокруг Москвы.

Название села Коломенское, по одной из версий, произошло от поселившихся здесь в XIII веке жителей Коломны, бежавших от нашествия Батыя, по другой — от множества холмов, курганов, покрывавших эту местность и называвшихся в древности “коломиши”.

Расположенное на скрещении важнейших водных и сухопутных дорог к столице Каширской и Серпуховской, огражденное с севера болотами Нагатина, с востока Москва-рекой, Коломенское со временем становится важным опорным пунктом в борьбе против внешних врагов, а также неоднократно используется захватчиками для размещения войск при подготовке к осаде Москвы.

Путь от Москвы до Коломенского впервые в России был разделен верстовыми столбами (отсюда поговорка: “с коломенскую версту”).

Коломенское часто упоминается в летописях в связи с борьбой русского народа против Золотой орды и Крымских ханов; в 1380 г. здесь останавливался Дмитрий Донской после победы над татарами на Куликовом поле.

Коломенское быстро растет, развивается и становится крупной подмосковной великокняжеской вотчиной. Коломенское было любимой дачей царей Ивана Грозного и Алексея Михайловича, выстроившего здесь в 1667-1670г.г. деревянный дворец. Дворец строился лучшими мастерами XVII века и являлся самым прекрасным деревянным сооружением на Руси. Здесь летом подолгу отдыхала царская семья, наблюдая за учениями стрелецких войск и соколиными потехами. Домовой церковью в это время служил каменный храм Чудотворной иконы Казанской Богоматери, соединявшийся с деревянным дворцом крытым переходом.

От древнего усадебного парка сохранились лишь дубы в Южной его части. Четырем дубам с мощными стволами — по 800 лет. Они — современники Москвы.

До наших дней сохранилась церковь Вознесения Господня 1532 года, непревзойденный образец церковной архитектуры

первой половины XVI века, вошедшая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предполагают, церковь была построена великим князем Василием в честь рождения сына — будущего царя Ивана Грозного. Своей красотой и величием она поражала современников, возвышаясь на крутом берегу Москвы-реки. Высота храма — 62 метра, в XVI веке это было одно из самых высоких сооружений в России.

В приселке Коломенского — Дьяково — расположен уникальный памятник архитектуры XIV века — церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — прообраз собора Василия Блаженного на Красной Площади.

В Коломенском провел детские годы Петр I. Здесь юный царевич устраивал учения “потешных войск”, речные походы на специально устроенных судах, останавливался здесь после взятия Азова (1696г.) и перед торжественным въездом в Москву после победы под Полтавой (1709г.). О петровских победах напоминают 4 пушки, которые до наших дней стоят на берегу Москвы-реки.

Позднее Коломенское служило летним местопребыванием Петра II, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екатерины II. Здесь устраивались пышные празднества и царские охоты.

Коломенское в XVII-XVIII имело типичные черты усадьбы, в ней было все необходимое для царской семьи. Коломенское являлось центром дворцовой волости, состоящей из 9 деревень и 4 приселков — часть их находится на территории современного района “Нагатинский затон”.

Главная улица села — “Большая” (XVI век) имела дубовый настил, который был обнаружен в 1960-х годах при прокладке водопровода. Основное население села составляли крестьяне. Также здесь жили плотники, конюхи, мостовщики, часовых дел мастера, плиточных дел мастера, рыбаки, садовники, которые обслуживали дворцовое хозяйство.

Плодовые сады создавались в Коломенском в течении многих веков. Согласно описи 1701 года здесь находились шесть садов с 6 тыс. плодовых деревьев, в 1813 году количество плодовых деревьев увеличилось до 15 тысяч.

Коломенское постепенно росло и сливалось с окружающими деревнями — Штатной слободой и Садовниками на юге и с Новинками и Нагатином — на севере. В конце 19 века село Коломенское стало крупным населенным пунктом.

К этому времени большие фруктовые сады Коломенского, создававщиеся в течении многих веков, оказались экономически невыгодными: Москва требовала овощей. Крестьяне выкорчевывали плодовые деревья и на их месте сажали овощи.

В 1930-х годах в Коломенском был организован колхоз “Огородный гигант”, который имел овощное направление хозяйства. Поля колхоза широко раскинулись на бывших Потешных государевых лугах, где проходили соколиные охоты и смотрины потешных полков.

Название села “Нагатино”, известного с XIV века, по одной из версий, связано с тем, что в этой низменной пойме Москвы-реки, затопляемой в половодье, дороги были расположены “на гати”, т.е. на настиле из бревен для проезда и прохода по топи; по другой — от слова “ногата”, обозначавшее древнерусскую денежную единицу X — XV в.в.

Вокруг Нагатино исстари было много заливных лугов и озер, которые жители могли использовать для постройки и ремонта судов. О Нагатинской заводи упоминается в 1410 г. В Нагатино и поныне существует “заводь” (или затон) — бухта, залив со спокойной, стоячей водой.

В этом затоне в 1936 году был введен в действие Московский судостроительный и судоремонтный завод (ул.Речников, д.7). Основное направление работы завода — судостроение и ремонт самоходного флота, изготовление судовых механизмов и светосигнальной аппаратуры.

Около завода был построен рабочий поселок, который является старейшей жилой застройкой на территории района.

Первое судно коллективом завода было построено в 1938 году. Особенно популярными на речных путях стали теплоходы типа “Москвич”, так называемые речные трамвайчики. Одновременно завод строил крупные серии речных буксиров-толкачей, озерных пассажирских судов для пригородных линий и их модификации для служебных и научно-исследовательских целей.

Расположение завода создало предпосылки для образования учебных заведений – профессионально-технического училища, Московского речного техникума, Московского института водного транспорта (1979г.) — для подготовки специалистов речного пароходства и судостроения. В 1993 году все эти учреждения были объединены в Московскую Государственную академию водного транспорта.

В 1960 году подмосковные села: Нагатино, Коломенское, Новинки вошли в черту Москвы и в конце 1960-х годов эта территория стала огромной строительной площадкой. На месте сносимых деревянных строений, садов и огородов выросли кварталы многоэтажных жилых домов.

На правом берегу реки Москвы, после реконструкции Нагатинской поймы и сооружения нового речного русла, в 60-х годах была построена Нагатинская набережная, выполненная из сборного железобетона, облицованного гранитом. Архитектурное решение застройки жилых корпусов со стороны реки Москвы — в виде домов, стилизованных под паруса, создает современный фасад района.

В 1969 году близ Нагатино сооружен Нагатинский мост, который соединил Нагатино с районом Кожухово, здесь прошел Пролетарский проспект (сейчас это проспект им.Андропова), построена станция метро “Коломенская”.

В 1981 году на месте полей бывшего овощеводческого колхоза “Огородный гигант” была продолжена застройка еще одного жилого массива (ул.Коломенская и Коломенская набережная — бывшие улицы Средняя и Нижняя села Коломенское).

К территории района «Нагатинский затон» также относится крупный зеленый массив, расположенный на полуострове севернее жилых массивов района — Нагатинская пойма.

Пойма — это часть дна речной долины, затопляемая только в половодье. Средняя высота над уровнем реки 1 — 1,5 м. До сооружения в 1930-х годах Перервинского гидроузла территория затоплялась во время паводков и была сильно заболочена. В конце 60-х годов Нагатинская пойма была полностью реконструирована. Здесь были проведены большие работы по ликвидации заболоченности, был сооружен спрямительный канал длиной 3,5 км, в результате чего образовался остров площадью свыше 150 га, разделенный Нагатинским мостом. В канун празднования 60-летия Октябрьской революции на острове был заложен парк им. 60-летия Октября (архитектор В.И.Иванов), который занимает более 100 га. В 1985 году на пойме построен Южный речной вокзал (архитектор А.М.Рухлядев) — это вторые речные ворота Москвы после Северного речного вокзала. Здание вокзала выполнено из железобетонных конструкций и стекла, вытянуто вдоль берега, украшено башней со шпилем. На территории поймы расположена ярмарка детских товаров – «Коломенская» ярмарка.

От древних подмосковных сел, на территории которых расположился район Нагатинский затон, в настоящее время сохранились лишь их названия, которые даны улицам, набережным, мосту, станции метро: Коломенская улица, Коломенская набережная, метро “Коломенская”, Нагатинская набережная, Нагатинский мост, улица Новинки. Центральная улица села Коломенское — Большая улица — сохранилась по сей день с тем же названием.

Названия остальных улиц связаны с судостроительным производством и ландшафтными особенностями района: Судостроительная улица (примыкает к МССЗ), улица Речников, Якорная улица, Затонная улица. Название “Кленовый бульвар” дано в связи с посадкой вдоль бульвара различных видов клена.

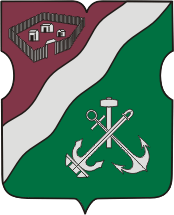

Нагатинский затон имеет свой герб, который представляет собой щит московской формы, в зеленом поле — левая повышающая волнистая перевязь, отделяет пурпурный верхний правый угол, а зелень обременена двумя якорями накрест, поверх которых положен в столб молот; все фигуры серебряные

| Район Нагатинский Затон | ||

| Муниципальное образование Нагатинский Затон | ||

|

||

| Статус |

район / Муниципальный округ |

|

|---|---|---|

| Входит в состав |

города Москва |

|

| Административный округ |

ЮАО |

|

| Район | ||

| Название |

Нагатинский Затон |

|

| Дата образования |

5 июля 1995 года |

|

| Прежний статус |

муниципальный округ «Нагатинский Затон» |

|

| Муниципальный округ | ||

| Название |

Нагатинский Затон |

|

| Дата образования |

15 октября 2003 года[1] |

|

| Характеристика | ||

| Площадь |

9,795[2] км² (39-е место) |

|

| Население (2010) |

114,177[3] тыс. чел. (36-е место) |

|

| Плотность населения (2010) |

11656,7 чел./км² (65-е место) |

|

| Площадь жилого фонда (2010) |

1848,8[2] тыс. м² (51-е место) |

|

| Почтовые индексы |

115142, 115407, 115432, 115470, 115487, 115522 |

|

| Телефоны |

+ 7 495, + 7 499 |

|

|

|

||

| Официальный сайт района | ||

| Официальный сайт муниципального образования | ||

| Нагатинский Затон на Викискладе |

Нага́тинский Зато́н — район Южного административного округа Москва и соответствующее ему внутригородское муниципальное образование.

В состав района входит территория рядом с Нагатинским затоном, ограниченная с трёх сторон излучиной Москвы-реки, восточная часть полуострова «Нагатинская пойма», а также музей-заповедник «Коломенское».

Содержание

- 1 Показатели района

- 2 Территория и границы

- 3 Население района

- 4 Природа района

- 4.1 Геология

- 4.2 Нагатинская пойма

- 5 История района

- 5.1 Населённые пункты на территории района до 1960 года

- 5.1.1 Нагатино

- 5.1.2 Коломенское

- 5.1.3 Дьяковское

- 5.1.4 Садовая слобода или Садовники

- 5.1.5 Новинки

- 5.2 История района после включения в черту Москвы в 1960 году

- 5.3 Создание района

- 5.1 Населённые пункты на территории района до 1960 года

- 6 Значимые объекты района

- 6.1 Московский судостроительный и судоремонтный завод (МССЗ)

- 6.2 Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ)

- 6.3 Лицей 1523 при МИФИ

- 7 Памятники истории и архитектуры, храмы

- 7.1 Православные храмы

- 8 Другие объекты района

- 9 Транспорт

- 10 Герб и флаг

- 10.1 Описание герба

- 10.2 Описание флага

- 10.3 Объяснение символики

- 11 См. также

- 12 Примечания

- 13 Ссылки

Показатели района

По данным на 2010 год площадь территории района составляет 979,5 га[2]. Население района по переписи 2010 года — 114 177 человек[3]. Плотность населения — 11 656,7 чел./км², площадь жилого фонда — 1848,8 тыс. м² (2010 год)[2].

Территория и границы

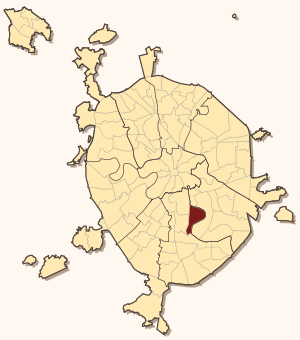

Границы района «Нагатинский Затон» и внутригородского муниципального образования «Нагатинский Затон» проходят по[1][4] южным и западным границам территории музея-заповедника «Коломенское», далее по оси проспекта Андропова, осям: старого русла реки Москвы, русла реки Москвы, шлюза 10-11, русла реки Москвы до южных границ территории музея-заповедника «Коломенское»

Таким образом, район «Нагатинский Затон» граничит по руслу Москвы-реки районами «Печатники» (восток, юго-восток) и «Южнопортовый» Юго-Восточного административного округа (север), с запада — с районами «Нагатино-Садовники» и «Даниловский», с юга — с районом «Москворечье-Сабурово».

Население района

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в районе проживало 105 948 человек[5], из них 49 291 мужчин и 56 657 женщин (46,5 % и 53,5 %).

Население по данным переписи 2010 года составляет 114 177 человек[3].

Природа района

|

|

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

Геология

Глубина залегания поверхности кристаллического фундамента на территории района сильно колеблется: от 1600 м на севере до 2600 м на юге. Это объясняется тем, что через неё проходит Павлово-Посадский разлом (примерно вдоль улицы Новинки), который отделяет Теплостанский грабен Подмосковного авлакогенного прогиба, сложенный мигматитами по породам обоянской серии от Балашихинского грабена Истринско-Кольчугинского выступа, сложенный высоко-магнитными биотитовыми и амфиболитовыми гнейсами-кварцитами нижнего протерозоя.

Нагатинская пойма

Нагатинская пойма — крупнейшая пойма в черте города. Средняя высота над уровнем реки 1 — 1,5 м. До сооружения в 1930-х годах Перервинского гидроузла территория затоплялась во время паводков и была сильно заболочена.

В конце 1960-х годов Нагатинская пойма полностью реконструирована. Здесь были проведены большие работы по ликвидации заболоченности, был сооружён спрямительный канал длиной 3,5 км, в результате чего образовался остров площадью свыше 150 га, разделённый Нагатинским мостом.

История района

Населённые пункты на территории района до 1960 года

Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники на карте 1818 года (фрагмент)

На территории современного района Нагатинский затон в прошлом были расположены хорошо известные в истории России подмосковные деревни и сёла: Дьяковское, Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники.

Нагатино

Деревня находилась вплоть до 1960-х годов в районе нынешней конечной остановки трамваев в конце Судостроительной улицы.

Происхождение названия деревни Нагатино неясно, существуют несколько версий его объяснения. Название могло быть образовано от словосочетания «на гати», но эта версия скорее всего является типичным народным объяснением непонятного названия. На старых картах название села всегда писалось с «о» в первом слоге (Ногатиньское, Ногатино) и, возможно, происходило от названия «ногата»[6] — мелкая денежная единица на Руси до XV века, но ко времени возникновения села «ногаты» не имели уже хождения на Руси. Возможно, название происходит от древнерусского слова «ногатица» — горница[6]. Наконец, существует версия, что название имеет владельческий характер[6]. Однако версия, что Нагатино получило свое название от человека, носившего прозвище «Ногата», не подтверждается, так как такого имени обнаружить не удалось.

Вместе с тем, гать — это дорога через болото или затопленный участок суши. На гати — поселение на болоте.

Коломенское

Существует предание[7], что село Коломенское было основано в 1237 году жителями Коломны, которые бежали из родного города от нашествия хана Батыя. Отсюда будто бы и произошло название села Коломенского. Но это по всей видимости является народной этимологией непонятного топонима. Происхождение названия села неясно, имеются и другие версии: возможно, название образовано от славянского слова «коло» и может переводиться как «окрестное»; так же возможно происхождение названия и от слова «колоймище» — кладбище, образованного от финских «кальма» — могила или «кальмисто» — могилище.

Дьяковское

Название села, возможно, происходит от дьяка князя Владимира Андреевича Серпуховского (Храброго), который управлял сёлами и имел здесь двор.[8]

Рядом с селом находится высокий, пирамидальной формы, холм — «Дьяково городище». Здесь находилось поселение древнего человека, укрепленное валами и рвами. На городище активно развивались обработка металлов и гончарное ремёсла.[9]

Село Дьяковское располагалось на высоком правом берегу Москвы-реки.[8] С севера оно было отгорожено от села Коломенское Голосовым оврагом.

Дьяковское впервые упоминается в духовной грамоте князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Дмитрия Донского, завещавшего сёла своей жене Елене Ольгердовне, дочери великого князя литовского Ольгерда.

В середине XV века жена великого московского князя Василия Тёмного — Мария Ярославна выменяла Дьяковское у своей тётки княгини Василисы, и завещала отдать его сыну — будущему великому князю Ивану III. В 1447 году в «Докончании великого князя Василия Васильевича с князем Серпуховским и Боровским Василием Ярославичем» наряду с Коломенским говорится о селе Дьяковском уже как о владении великого князя.[8]

Деревянный дворец Алексея Михайловича

Основную часть жителей Дьяковского составляли крестьяне, работавшие на пашне. Другую часть жителей села составляли «бобыли», у которых не было возможности содержать семью. С середины XVII века цари заводят здесь садовое хозяйство.

По соседству с крестьянскими домами находились Потешный и Конюшенный государевы дворы, являвшиеся как бы филиалами дворцовых построек в Коломенском. Здесь же были поставлены небольшие государевы хоромы, нередко использовавшиеся царем Алексеем Михайловичем.

Археологические исследования показали, что в домашнем строительстве сёл Коломенского и Дьяковского были использованы дверные ручки, замки, ключи, дверные накладки и прочее из деревянного дворца царя Алексея Михайловича (ныне отстроенный заново), скупленные крестьянами при разборке памятника во второй половине XVIII века[10].

На крутом склоне Дьяковского холма расположен памятник эпохи Ивана Грозного — Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

В последнее десятилетие XVII века церковью пользовались как жители сёл Дьяковское и Коломенское, так и жители отдалённых деревень, таких как Чёрная Грязь (Царицыно). При храме находилось кладбище, где многие из могильных надгробий являлись произведением русского камнерезного искусства XVII—XIX веков. Кладбище снесено в период подготовки к летней олимпиаде в Москве (1980).[8]

Садовая слобода или Садовники

Своим происхождением оно обязано коломенским дворцовым садовникам.

Новинки

Первое упоминание о Новинках встречается в духовной грамоте великого князя Василия II 1461—1462 гг., в которых в числе владений, завещаемых великой княгине Марии Ярославне вместе с селом Ногатинским записаны Новинки[11].

Деревня располагалась возле имевшего вытянутую форму Новинского озера, с его южной стороны. К северу от озера до реки Москвы находились обширные заливные луга. Обязанности дворцовых крестьян были различны: они платили денежный оброк и разные пошлины, обрабатывали пашню, проводили уборку территории царского дворца, рубили дрова, поставляли стройматериалы и продукты питания[12].

Крестьяне получали доход от продажи овощей в Москве[13]. На пашнях сажался преимущественно картофель. У многих семей имелись огороды, на которых выращивали, в основном, капусту, огурцы, различную рассаду, свёклу.[14] В деревне имелось большое количество лошадей — 227 голов, свиней — 162, некоторые хозяйства имели коров.[15] Наличие лошадей давало мужчинам возможность подрабатывать зимой возкой снега, льда, песка, а женщины наматывали хлопчатобумажную нить на катушки.[16]

По ревизским сказкам в 1816 году здесь насчитывалось 215 мужчин и 236 женщин, в 1859 году — 367 мужчин и 375 женщин. Значительную часть населения составляли старообрядцы, в деревне находилась их часовня.[17]

Деревня относилась к приходу церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

История района после включения в черту Москвы в 1960 году

В 1960 году подмосковные деревни Дьяковское, Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники вошли в черту Москвы, в состав Пролетарского района[18]. В конце 1960-х годов на территории, которую всю целиком стали именовать «Нагатино», началось масштабное строительство многоэтажных жилых домов.

Тогда же, на правом берегу реки Москвы была полностью реконструирована Нагатинская пойма, затапливаемая прежде во время паводков, сооружён спрямительный канал шириной 170 м, для прохода судов, в результате чего образовался остров[19][20] (Аэрофотосъёмка поймы до реконструкции, 1942 год). Была построена Нагатинская набережная, выполненная из сборного железобетона, облицованного гранитом[19]. Архитектурное решение застройки жилых корпусов со стороны реки Москвы — в виде домов, стилизованных под паруса — создаёт современный фасад района.

В 1969 году близ бывшей деревни Новинки был сооружён Нагатинский метромост[21], который соединил Нагатино с районом Южнопортовый, здесь прошёл Пролетарский проспект (ныне проспект Андропова), построена станция метро «Коломенская».

В канун празднования 60-летия Октябрьской революции на острове в Нагатинской пойме был заложен Парк имени 60-летия Октября (архитектор В. И. Иванов), который занимает территорию более 100 га.

В 1981 году на месте полей бывшего овощеводческого колхоза «Огородный гигант» была продолжена застройка ещё одного жилого массива[7] (Коломенская улица и Коломенская набережная — бывшие улицы Средняя и Нижняя села Коломенское).

Создание района

В 1991 году в Москве была проведена административная реформа. Прежние районы были устранены, вместо них были образованы 10 административных округов, в том числе Южный административный округ[22] и в его составе временный муниципальный округ «Нагатинский Затон»[23]. В 1995 году он получил статус района Москвы «Нагатинский Затон»[24].

В 2002 году Московской городской Думой были приняты изменения в Закон «О территориальном делении города Москвы» согласно которым территория музея-заповедника «Коломенское» была включена в состав района «Нагатинский Затон».[25], границы которого были переопределены новой редакцией закона «О территориальном делении Москвы»[4].

Значимые объекты района

Московский судостроительный и судоремонтный завод (МССЗ)

Московский судостроительный и судоремонтный завод был построен в затоне Нагатинской поймы и введен в действие в 1936 году.

Основное направление работы завода — судостроение и ремонт самоходного флота, изготовление судовых механизмов и светосигнальной аппаратуры.

В настоящее время теплоходы с маркой Московского судостроительного и судоремонтного завода эксплуатируются на большинстве водных путей России. Построенные заводом суда обеспечивают более 17 % всех пассажирских перевозок по России.[26] МССЗ со дня его существования построено 1804 теплохода.[26] Сейчас завод осуществляет строительство экологических судов нефте- и мусоросборщиков.

Адрес завода: ул. Речников, д. 7.

Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ)

В 1979 году в районе Нагатино был открыт Московский институт водного транспорта, который в 1993 году получил название Московская государственная академия водного транспорта.

Адрес академии: Судостроительная ул., д. 46.

Лицей 1523 при МИФИ

В 1988 году в районе была основана Московская средняя общеобразовательная физико-математическая школа № 1170 при МИФИ. В 1994 году школе присвоен статус Государственного образовательного учреждения Лицей № 1523.

Лицей находится по адресу: Кленовый бульвар, дом 21.

Памятники истории и архитектуры, храмы

На территории района Нагатинский Затон находится государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» — бывшая вотчина московских великих князей и царей. Территория заповедника охватывает бывшие села Коломенское и Дьяковское (Дьяково), а также находящийся рядом с Дьяково уникальный памятник археологии — Дьяково городище.

Также в Коломенском сохранились относящиеся к XVII веку водовзводная башня, Передние и Спасские (Задние) ворота, Сытный двор, ограда Государева двора, стена Кормового двора и Фряжский погреб. Целый ряд памятников деревянного зодчества был перевещен на территорию Коломенского из других подмосковных сел.

Православные храмы

В числе прочих памятников на территории музея-заповедника находятся уникальные церкви Вознесения Господня в Коломенском (XVI век), Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (XVI век), Казанской иконы Божией матери в Коломенском (XVII век), Святого Георгия Победоносца (XIX век с колокольней XVI века). Две из них (Усекновения главы Иоанна Предтечи и Казанской Божией матери) в настоящее время являются действующими и входят в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви[27].

В 2012 году завершается строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне. Каменный храм, строится в рамках программы «200 храмов Москвы». Настоятель — иерей Михаил Шманов. Адрес: Судостроительная улица, влад. 48.[28]

Другие объекты района

- Кинотеатр «Орбита» находится рядом с метро по адресу: Проспект Андропова, д. 27

- «Московский кадетский музыкальный корпус» адрес: Коломенская наб. 20

- Детская ярмарка «На Коломенской» пр-т Андропова, д. 11, корп. 2 (здание Южного Речного вокзала)

- Дом культуры «Нагатино» Судостроительная ул., д.31, корп.1

- Музей этнографических костюмов на куклах Судостроительная ул., д.28, корп.1

- Центральная библиотека № 148 им. К. Симонова — головная в центральной библиотечной системе. Коломенская ул., д. 9 строение 5.

Транспорт

На осушённых землях Нагатинской поймы находится Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы. Современное здание вокзала (архитектор А. М. Рухлядев) было открыто в 1985 году, сам же вокзал переведен в Нагатино в 1972 году и долгое время находился на Нагатинской набережной.

На территории района Нагатинский затон находится станция метро «Коломенская», вблизи границы района — станция «Каширская». Через Нагатинскую пойму проведен Нагатинский метромост, по которому идут поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

В будущем планируется открытие ещё двух станций метро: «Технопарк» (Замоскворецкая линия) и «Нагатинский затон» (Каховская линия). Первую из них планируется расположить на поверхности перед метромостом в районе Нагатинской поймы, вторую (глубокого заложения) — под парком Коломенское.

Герб и флаг

Флаг района

Нагатинский Затон

Герб района

Нагатинский Затон

Описание герба

В щите московской формы левая повышенная серебряная волнообразная перевязь. В верхнем пурпурном поле серебряное городище — три древних жилища, огороженных пятиугольным частоколом с открытыми воротами. В нижнем зелёном поле перекрещенные серебряные молот в столб, древний речной якорь, современный речной якорь.

Описание флага

Флаг муниципального образования «Нагатинский Затон» представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище разделено волнообразной линией из нижнего угла, прилегающего к древку. Часть полотнища, прилегающая к древку, состоит из пурпурного треугольника с волнообразным основанием, габаритные размеры которого составляют 33/40 длины и 13/16 ширины полотнища, и примыкающей к нему белой волнообразной полосы. Часть полотнища, противоположная древку, — зелёная. В пурпурном треугольнике помещено изображение белого городища — три древних жилища, огороженных пятиугольным частоколом с открытыми воротами. Габаритные размеры изображения составляют 1/4 длины и 1/4 ширины полотнища. Центр изображения находится на расстоянии 5/24 длины от бокового края полотнища, прилежащего древку, и на расстоянии 1/4 ширины полотнища от его верхнего края. В зелёной части полотнища помещено изображение перекрещенных серебряных молота прямо, древнего речного якоря, современного речного якоря. Габаритные размеры изображения составляют 9/30 длины и 17/40 ширины полотнища. Центр изображения находится на расстоянии 1/4 длины от бокового края полотнища, противоположного древку, и на расстоянии 5/16 ширины полотнища от его верхнего края[29].

Объяснение символики

- Зелёное поле символизирует обилие зелёных насаждений в современной застройке местности, наличие паркового массива и близость Музея-заповедника «Коломенское».

- Пурпурное поле символизирует неразрывную историческую связь территории Нагатинского затона с селом Коломенским и пребыванием в этой местности великих князей и царей российских, начиная с XIV века: Ивана Калиты, Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

- Волнообразная серебряная перевязь символизирует расположение муниципального образования по обе стороны реки Москвы. Древнее городище символизирует существование в данной местности древнего поселения — Дьякова городища, уникального явления местной первобытной культуры.

- Два скрещенных якоря и молот серебряного цвета символизируют находящиеся в Нагатинском затоне Московский судостроительный и судоремонтный завод, Академию водного транспорта (МГАВТ) и Южный речной вокзал.

См. также

- Административное деление Москвы

- Затон

Примечания

- ↑ 1 2 Закон № 39 от 15 октября 2003 года «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве» (действующая редакция 28 ноября 2007 года)

- ↑ 1 2 3 4 Показатели муниципальных образования. Нагатинский Затон. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Архивировано из первоисточника 2 января 2011. Проверено 2 января 2011.

- ↑ 1 2 3 Таблица 2. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. — С. 32 — 86.

- ↑ 1 2 Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года)

- ↑ Численность населения Всероссийская перепись 2002 года

- ↑ 1 2 3 Варенов А. Б. Нагатино // История сел и деревень Подмосковья XIV—XX вв. — М., 1992. — С. 77-78.

- ↑ 1 2 Сайт района Нагатинский Затон

- ↑ 1 2 3 4 Аверьянов К. А. История московских районов: Энциклопедия. — М.: Астрель, АСТ, 2008. — С. 830. — ISBN 978-5-17-029169-4

- ↑ Бадер О. Н. Материалы и исследования по археологии СССР, № 7, М.-Л., 1947.

- ↑ Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском

- ↑ Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. — М.; Л., 1950. — С.72, 196.

- ↑ Менро Д. Л. Коломенская дворцовая волость в середине 70-х годов XVII века // Коломенское. Материалы и исследования. — М., 1991. — С. 35-36, 40.

- ↑ Новикова Н. В. Коломенская волость и крестьянское хозяйство в XVIII веке. — С.50.

- ↑ Московская губерния по местному обследованию 1898—1900 гг. — М., 1904. — Т. 1. — С. 58-61.

- ↑ Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. — М., 1877. — Т. 1. — С. 34-35

- ↑ Афанасьев В. П. Описание Московского уезда с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. — М., 1884. — С. 55.

- ↑ Сорок сороков. — М., 1995. — Т. 4. — С. 346.

- ↑ Схема территориального деления Москвы в 1960 году

- ↑ 1 2 Нагатинская пойма: сохранить душу природы….

- ↑ Нагатинская пойма

- ↑ В Москве капитально отремонтируют Нагатинский метромост

- ↑ Распоряжение мэра Москвы от 2 августа 1991 года № 78-РМ «Об установлении временных границ административных округов Москвы» (утратило силу 17 января 1997 года)

- ↑ Распоряжение мэра Москвы от 12 сентября 1991 г. № 146-РМ «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы» (с изменениями и дополнениями от 16 декабря 1991 г., 2 марта 1992 г., 28 сентября 1993 г., 1 апреля, 22 декабря 1994 г.)

- ↑ Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 5 июля 1995 года)

- ↑ О территориальном делении Москвы

- ↑ 1 2 Наши управы — Нагатинский затон

- ↑ Список храмов, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы // Официальный сайт Южного административного округа.

- ↑ История храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне

- ↑ Герб и флаг района Нагатинский Затон

Ссылки

| Нагатинский Затон (район Москвы) на Викискладе? |

- Официальный сайт управы района «Нагатинский Затон» на портале Южного административного округа Москвы

- Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Нагатинский Затон»

- Официальный сайт Дирекции единого заказчика «Нагатинский Затон»

| |

|

|---|---|

| Центральный |

Арбат • Басманный • Замоскворечье • Красносельский • Мещанский • Пресненский • Таганский • Тверской • Хамовники • Якиманка |

| Северный |

Аэропорт • Беговой • Бескудниковский • Войковский • Восточное Дегунино • Головинский • Дмитровский • Западное Дегунино • Коптево • Левобережный • Молжаниновский • Савёловский • |

| Северо-Восточный |

Алексеевский • Алтуфьевский • Бабушкинский • Бибирево • Бутырский • Лианозово • Лосиноостровский • Марфино • Марьина роща • Останкинский • Отрадное • Ростокино • Свиблово • Северный • Северное Медведково • Южное Медведково • Ярославский |

| Восточный |

Богородское • Вешняки • Восточный • Восточное Измайлово • Гольяново • Ивановское • Измайлово • Косино-Ухтомский • Метрогородок • Новогиреево • Новокосино • Перово • Преображенское • Северное Измайлово • Соколиная Гора • Сокольники |

| Юго-Восточный |

Выхино-Жулебино • Капотня • Кузьминки • Лефортово • Люблино • Марьино • Некрасовка • Нижегородский • Печатники • Рязанский • Текстильщики • Южнопортовый |

| Южный |

|

| Юго-Западный |

Академический • Гагаринский • Зюзино • Коньково • Котловка • Ломоносовский • Обручевский • Северное Бутово • Тёплый Стан • Черёмушки • Южное Бутово • Ясенево |

| Западный |

Внуково • Дорогомилово • Крылатское • Кунцево • Можайский • Ново-Переделкино • Очаково-Матвеевское • Проспект Вернадского • Раменки • Солнцево • Тропарёво-Никулино • Филёвский Парк • Фили-Давыдково |

| Северо-Западный |

Куркино • Митино • Покровское-Стрешнево • Северное Тушино • Строгино • Хорошёво-Мнёвники • Щукино • Южное Тушино |

| Зеленоградский |

Матушкино • Савёлки • Старое Крюково • Силино • Крюково |

| Новомосковский |

Внуковское • Воскресенское • Десёновское • Кокошкино • Марушкинское • Московский • «Мосрентген» • Рязановское • Сосенское • Филимонковское • Щербинка |

| Троицкий |

Вороновское • Киевский • Клёновское • Краснопахорское • Михайлово-Ярцевское • Новофёдоровское • Первомайское • Роговское • Троицк • Щаповское |

| |

||

|---|---|---|

| Основные магистрали: |

проспект Андропова • Каширское шоссе |

|

| Прочие улицы: |

Затонная • Кленовый бульвар • Коломенская • Коломенская набережная • Нагатинская набережная • Новинки • Проектируемый проезд № 4062 • Речников • Судостроительная • Якорная |

|

| Коломенское: |

Большая • 1-я / 2-я Дьяково Городище • Жужа • Садовая Слобода |

|

|

Улицы по районам ЮАО: Бирюлёво Восточное | Бирюлёво Западное | Братеево | Даниловский | Донской | Зябликово | Москворечье-Сабурово | Нагатино-Садовники | Нагатинский Затон | Нагорный | Орехово-Борисово Северное | Орехово-Борисово Южное | Царицыно | Чертаново Северное | Чертаново Центральное | Чертаново Южное | |

| район Нагатинский Затон муниципальный округ Нагатинский Затон |

||

|---|---|---|

|

||

|

|

||

| Статус | район / муниципальный округ | |

| Входит в состав | города Москвы | |

| Административный округ | ЮАО | |

| Район | ||

| Название | Нагатинский Затон | |

| Дата образования | 26 октября 1932 года | |

| Прежний статус | муниципальный округ «Нагатинский Затон» | |

| Глава управы | Джиоева Ирина Петровна | |

| Код ОКАТО | 45296573 | |

| Муниципальный округ | ||

| Название | Нагатинский Затон | |

| Дата образования | 15 октября 2003 года[1] | |

| Код ОКТМО | 45919000 | |

| Характеристика | ||

| Площадь | 9,795[2] км² (39-е место) | |

| Население (2021) | ↘120 624[3] чел. (0.92 %, 36-е место) | |

| Плотность населения (2021) | 12 314,85 чел/км² (65-е место) | |

| Площадь жилого фонда (2010) | 1848,8[2] тыс. м² (51-е место) | |

| Станция метро |

|

|

| Почтовые индексы | 115142, 115407, 115432, 115470, 115487, 115522 | |

| Телефоны | + 7 495, + 7 499 | |

|

||

| Официальный сайт района | ||

| Официальный сайт муниципального образования | ||

Нага́тинский Зато́н — район Южного административного округа Москвы и соответствующее ему внутригородское муниципальное образование.

В состав района входит территория рядом с Нагатинским затоном, ограниченная с трёх сторон излучиной Москвы-реки, восточная часть полуострова «Нагатинская пойма», а также музей-заповедник «Коломенское».

Показатели района

По данным на 2010 год площадь территории района составляет 979,5 га[2]. Население — 120 624[3] чел. (2021). Плотность населения — 11 656,7 чел./км², площадь жилого фонда — 1848,8 тыс. м² (2010 год)[2].

Территория и границы

Границы района Нагатинский Затон и внутригородского муниципального образования Нагатинский Затон проходят по[1][4] южным и западным границам территории музея-заповедника «Коломенское», далее по оси проспекта Андропова, осям: старого русла реки Москвы, русла реки Москвы, шлюза 10-11, русла реки Москвы до южных границ территории музея-заповедника «Коломенское»

Таким образом, район Нагатинский Затон граничит по руслу Москвы-реки с районами Печатники (восток, юго-восток) и Южнопортовый Юго-Восточного административного округа (север), с запада — с районами Нагатино-Садовники и Даниловский, с юга — с районом Москворечье-Сабурово.

Население района

| Численность населения | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002[5] | 2010[6] | 2012[7] | 2013[8] | 2014[9] | 2015[10] | 2016[11] |

| 105 948 | ↗115 354 | ↗116 193 | ↗116 957 | ↗117 898 | ↗118 328 | ↗119 053 |

| 2017[12] | 2018[13] | 2019[14] | 2020[15] | 2021[3] | ||

| ↗119 317 | ↗119 726 | ↗120 954 | ↗121 143 | ↘120 624 |

Природа района

Геология

Глубина залегания поверхности кристаллического фундамента на территории района сильно колеблется: от 1600 м на севере до 2600 м на юге. Это объясняется тем, что через неё проходит Павлово-Посадский разлом (примерно вдоль улицы Новинки), который отделяет Теплостанский грабен Подмосковного авлакогенного прогиба, сложенный мигматитами по породам обоянской серии от Балашихинского грабена Истринско-Кольчугинского выступа, сложенный высоко-магнитными биотитовыми и амфиболитовыми гнейсами-кварцитами нижнего протерозоя.

Нагатинская пойма

Нагатинская пойма — крупнейшая пойма в черте города. Средняя высота над уровнем реки 1 — 1,5 м. До сооружения в 1930-х годах Перервинского гидроузла территория затоплялась во время паводков и была сильно заболочена.

В конце 1960-х годов Нагатинская пойма полностью реконструирована. Здесь были проведены большие работы по ликвидации заболоченности, был сооружён спрямительный канал длиной 3,5 км, в результате чего образовался остров площадью свыше 150 га, разделённый Нагатинским мостом.

История района

Населённые пункты на территории района до 1960 года

Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники на карте 1818 года (фрагмент)

На территории современного района Нагатинский затон в прошлом были расположены хорошо известные в истории России подмосковные деревни и сёла: Дьяковское, Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники и Штатная слобода.

Сталинские лагеря

В связи со строительством Канала Москва-Волга в 1932 году, на территории района началось активное строительство Перервинского гидроузла, который был последним участком Канала. Строительство велось силами заключённых Дмитровлага, для чего было создано несколько лагерных пунктов численностью 15 тысяч[16] человек[17].

Нагатино

Деревня находилась вплоть до 1960-х годов в районе нынешней конечной остановки трамваев в конце Судостроительной улицы.

Происхождение названия деревни Нагатино неясно, существуют несколько версий его объяснения. Название могло быть образовано от словосочетания «на гати», но эта версия скорее всего является типичным народным объяснением непонятного названия. На старых картах название села всегда писалось с «о» в первом слоге (Ногатиньское, Ногатино) и, возможно, происходило от названия «ногата»[18] — мелкая денежная единица на Руси до XV века, но ко времени возникновения села «ногаты» не имели уже хождения на Руси. Возможно, название происходит от древнерусского слова «ногатица» — горница[18]. Наконец, существует версия, что название имеет владельческий характер Однако версия, что Нагатино получило своё название от человека, носившего прозвище «Ногата», не подтверждается, так как такого имени обнаружить не удалось.

Вместе с тем гать — это дорога через болото или затопленный участок суши. На гати — поселение на болоте.

Коломенское

Существует предание[19], что село Коломенское было основано в 1237 году жителями Коломны, которые бежали из родного города от нашествия хана Батыя. Отсюда будто бы и произошло название села Коломенского. Но это по всей видимости является народной этимологией непонятного топонима. Происхождение названия села неясно, имеются и другие версии: возможно, название образовано от славянского слова «коло» и может переводиться как «окрестное»; также возможно происхождение названия и от слова «колоймище» — кладбище, образованного от финских «кальма» — могила или «кальмисто» — могилище.

Дьяковское

Название села, возможно, происходит от дьяка князя Владимира Андреевича Серпуховского (Храброго), который управлял сёлами и имел здесь двор.[20]

Рядом с селом находится высокий, пирамидальной формы, холм — «Дьяково городище». Здесь находилось поселение древнего человека, укрепленное валами и рвами. На городище активно развивались обработка металлов и гончарное ремёсла.[21]

Село Дьяковское располагалось на высоком правом берегу Москвы-реки.[20] С севера оно было отгорожено от села Коломенское Голосовым оврагом.

Дьяковское впервые упоминается в духовной грамоте князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Дмитрия Донского, завещавшего сёла своей жене Елене Ольгердовне, дочери великого князя литовского Ольгерда.

В середине XV века жена великого московского князя Василия Тёмного — Мария Ярославна выменяла Дьяковское у своей тётки княгини Василисы, и завещала отдать его сыну — будущему великому князю Ивану III. В 1447 году в «Докончании великого князя Василия Васильевича с князем Серпуховским и Боровским Василием Ярославичем» наряду с Коломенским говорится о селе Дьяковском уже как о владении великого князя.[20]

Деревянный дворец Алексея Михайловича

Основную часть жителей Дьяковского составляли крестьяне, работавшие на пашне. Другую часть жителей села составляли «бобыли», у которых не было возможности содержать семью. С середины XVII века цари заводят здесь садовое хозяйство.

По соседству с крестьянскими домами находились Потешный и Конюшенный государевы дворы, являвшиеся как бы филиалами дворцовых построек в Коломенском. Здесь же были поставлены небольшие государевы хоромы, нередко использовавшиеся царем Алексеем Михайловичем.

Археологические исследования показали, что в домашнем строительстве сёл Коломенского и Дьяковского были использованы дверные ручки, замки, ключи, дверные накладки и прочее из деревянного дворца царя Алексея Михайловича (ныне отстроенный заново), скупленные крестьянами при разборке памятника во второй половине XVIII века[22].

На крутом склоне Дьяковского холма расположен памятник эпохи Ивана Грозного — Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

В последнее десятилетие XVII века церковью пользовались как жители сёл Дьяковское и Коломенское, так и жители отдалённых деревень, таких как Чёрная Грязь (Царицыно). При храме находилось кладбище, где многие из могильных надгробий являлись произведением русского камнерезного искусства XVII—XIX веков. Кладбище снесено в период подготовки к летней олимпиаде в Москве (1980).[20]

Садовая слобода или Садовники

Своим происхождением оно обязано коломенским дворцовым садовникам.

Новинки

Первое упоминание о Новинках встречается в духовной грамоте великого князя Василия II 1461—1462 гг., в которых в числе владений, завещаемых великой княгине Марии Ярославне вместе с селом Ногатинским записаны Новинки[23].

Деревня располагалась возле имевшего вытянутую форму Новинского озера, с его южной стороны. К северу от озера до реки Москвы находились обширные заливные луга. Обязанности дворцовых крестьян были различны: они платили денежный оброк и разные пошлины, обрабатывали пашню, проводили уборку территории царского дворца, рубили дрова, поставляли стройматериалы и продукты питания[24].

Крестьяне получали доход от продажи овощей в Москве[25]. На пашнях сажался преимущественно картофель. У многих семей имелись огороды, на которых выращивали, в основном, капусту, огурцы, различную рассаду, свёклу.[26] В деревне имелось большое количество лошадей — 227 голов, свиней — 162, некоторые хозяйства имели коров.[27] Наличие лошадей давало мужчинам возможность подрабатывать зимой возкой снега, льда, песка, а женщины наматывали хлопчатобумажную нить на катушки.[28]

По ревизским сказкам в 1816 году здесь насчитывалось 215 мужчин и 236 женщин, в 1859 году — 367 мужчин и 375 женщин. Значительную часть населения составляли старообрядцы, в деревне находилась их часовня.[29]

Деревня относилась к приходу церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

Постреволюционная история района

В 1931 году принимается решение о строительстве Канала имени Москвы. Непосредственно к работам приступили лишь в 1932 году. В Нагатино образуется один из первых участков — Перервинский участок Южного района Дмитровлага.[30][31] 26 октября 1932 года в Нагатино приезжают первые партии заключённых[32], этот день и следует считать днём рождения района[33]. Один из лагерей создаётся между современными улицами Затонная улица (Москва) и Улица Речников (Москва) — непосредственно по границе деревень Новинки и Нагатино[33]. Второй лагерь создаётся на острове, близ современного Посёлок Шлюзы.[34] . Позднее был создан лагерь священников на территории нынешнего парка Коломенское [35]. В апреле 1935 году запущен в эксплуатацию шлюз № 10 и Перервинская Плотина [36], высвобожденная рабочая сила из числа заключённых Дмитлага и вольнонаёмных приступает к строительству МССЗ и инфраструктуры завода — строится посёлок Нагатино[37]. Фактически рождение посёлка Нагатино, далее переросшего в район Москвы следует отсчитывать с 26 октября 1932 года [38], когда прибыли первые строители Дмитлага, но уже главное развитие началось с постройкой районообразующего предприятия МССЗ, на тот момент Нагатино указывается [39] как крупный водницкий производственный и жилищный городок Нагатино. Параллельно, в 1937 году начинается строительство последнего Шлюза № 11 [40] Канала Москва-Волга , ГЭС и возведение дамб на рукотворном острове. К 1938 году, под непосредственным руководством Народный комиссариат внутренних дел СССР был построен рабочий посёлок Нагатино, МССЗ и Перервинский Гидроузел. Лагерные бараки Лагпункта № 2 расположенного близ улицы Речников были заселены рабочими МССЗ и просуществовали до 1964 года. До шестидесятых просуществовали и постройки лагеря Священников в Коломенском. После завершения строительства и существования Дмитлага в 1937-38годы, часть заключённых была расстреляна [41] на Бутовском полигоне, часть отправлена на строительство Южного порта, а часть амнистирована и трудоустроена на МССЗ, КИМ и ЗиС. Последние остались проживать в Нагатино в одноимённом микрорайоне Нагатино — Дмитлаг. На территории имеются места массовых захоронения строителей Перервинского Гидроузла и рабочего посёлка Нагатино.[35] В конце Коломенской набережной расположен идеально круглый холм созданный руками заключённых, последняя точка Канала «Москва-Волга», это т.н. кавальеры шлюза, под которыми также находятся захоронения. В память о погибших, на этом месте был установлен Поминальный Крест, который был снесён[42] на Пасху 2022 года[43] по распоряжению властей Нагатинского затона[44].

История района после включения в черту Москвы в 1960 году

В 1960 году подмосковные деревни Дьяковское, Коломенское, Нагатино, Новинки, Садовники и самый большой по численности рабочий посёлок Нагатино [45], фактически поглотивший в себе деревни Нагатино и Новинки, вошли в черту Москвы, в состав Пролетарского района[46]. В конце 1960-х годов на территории, которую всю целиком стали именовать «Нагатино», началось масштабное строительство многоэтажных жилых домов.

Тогда же на правом берегу реки Москвы была полностью реконструирована Нагатинская пойма, затапливаемая прежде во время паводков, сооружён спрямительный канал шириной 170 м для прохода судов, в результате чего образовался остров[47][48] (Аэрофотосъёмка поймы до реконструкции, 1942 год). Была построена Нагатинская набережная, выполненная из сборного железобетона, облицованного гранитом[47]. Архитектурное решение застройки жилых корпусов со стороны реки Москвы — в виде домов, стилизованных под паруса, — создаёт современный фасад района.

В 1969 году близ бывшей деревни Новинки был сооружён Нагатинский метромост[49], который соединил Нагатино с районом Южнопортовый, здесь прошёл Пролетарский проспект (ныне проспект Андропова), построена станция метро «Коломенская».

В канун празднования 60-летия Октябрьской революции на острове в Нагатинской пойме был заложен Парк имени 60-летия Октября (архитектор В. И. Иванов), который занимает территорию более 100 га.

В 1981 году на месте полей бывшего овощеводческого колхоза «Огородный гигант» была продолжена застройка ещё одного жилого массива[19] (Коломенская улица и Коломенская набережная — бывшие улицы Средняя и Нижняя села Коломенское).

Главным архитектором застройки Нагатино в этот период была Алдонина, Римма Петровна являющаяся помимо прочего известной детской поэтессой.

Создание района

В 1991 году в Москве была проведена административная реформа. Прежние районы были упразднены, вместо них были образованы 10 административных округов, в том числе Южный административный округ[50] и в его составе временный муниципальный округ Нагатинский Затон[51]. В 1995 году он получил статус района Москвы Нагатинский Затон[52].

В 2002 году Московской городской Думой были приняты изменения в закон «О территориальном делении города Москвы», согласно которым территория музея-заповедника «Коломенское» была включена в состав района Нагатинский Затон[53], границы которого были переопределены новой редакцией закона «О территориальном делении Москвы»[4].

Значимые объекты района

Московский судостроительный и судоремонтный завод (МССЗ)

Московский судостроительный и судоремонтный завод был построен в затоне Нагатинской поймы и введен в действие в 1936 году.

Основное направление работы завода — судостроение и ремонт самоходного флота, изготовление судовых механизмов и светосигнальной аппаратуры.

В настоящее время теплоходы с маркой Московского судостроительного и судоремонтного завода эксплуатируются на большинстве водных путей России. Построенные заводом суда обеспечивают более 17% всех пассажирских перевозок по России.[54] МССЗ со дня его существования построено 1804 теплохода.[54] В 1990е годы завод осуществлял строительство экологических судов — нефте- и мусоросборщиков.

В 2000е годы на заводе велось строительство и обслуживание моторных яхт под брендом Timmerman Yachts[55]. Новый бренд продукции завода был назван в честь Франца Тиммермана, учителя Петра I[56].

К 2014 году по программе реновации промышленных зон Москвы предприятие было закрыто, а на его бывших территориях сейчас строится жилой комплекс. Оставшиеся от завода производственные мощности были перенесены на «Верфь братьев Нобель[57]», расположенную в Рыбинске[58].

В 2018 году на территории закрывшегося завода началось жилищное строительство — комплекс River Park[59].

Адрес завода: ул. Речников, д. 7.

Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ)

В 1979 году в районе Нагатино был открыт Московский институт водного транспорта, который в 1993 году получил название Московская государственная академия водного транспорта.

Адрес академии: Судостроительная ул., д. 46.

Перервинский Гидроузел

23 ноября 1932 года был вынут первый кубометр земли под строительство Гидроузла. В период 1932-1935 года, заключёнными Дмитровлага были построены Перервинская плотина, шлюз 10 Канала имени Москвы и обваловывающие Нагатино дамбы[60]. Летом 1936 году был готов рабочий проект по постройке шлюза 11 и ГЭС, постройка которых закончилась в 1938 году[45]. В разные годы Гидроузел был и в составе Нагатинского Затона, и в составе Печатников.

Лицей 1523 при МИФИ

В 1988 году в районе была основана Московская средняя общеобразовательная физико-математическая школа №1170 при МИФИ. В 1994 году школе присвоен статус Государственного образовательного учреждения Лицей №1523.

Лицей находится по адресу: Кленовый бульвар, дом 21.

Ранее на этом месте находилось кладбище сел Коломенское и Новинки. (Смотрите топографическую карту 1878 года.) Также, рядом с этим местом находится массовое захоронение строителей Дмитлага, построивших Перервинский Гидроузел, и рабочий посёлок Нагатино[61].

Памятники истории и архитектуры, храмы

На территории района Нагатинский Затон находится государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» — бывшая вотчина московских великих князей и царей. Территория заповедника охватывает бывшие села Коломенское и Дьяковское (Дьяково), а также находящийся рядом с Дьяково уникальный памятник археологии — Дьяково городище.

Также в Коломенском сохранились относящиеся к XVII веку водовзводная башня, Передние и Спасские (Задние) ворота, Сытный двор, ограда Государева двора, стена Кормового двора и Фряжский погреб. Целый ряд памятников деревянного зодчества был перевещен на территорию Коломенского из других подмосковных сел.

Православные храмы

В числе прочих памятников на территории музея-заповедника находятся уникальные церкви Вознесения Господня в Коломенском (XVI век), Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (XVI век), Казанской иконы Божией матери в Коломенском (XVII век), Святого Георгия Победоносца (XIX век с колокольней XVI века). Две из них (Усекновения главы Иоанна Предтечи и Казанской Божией матери) в настоящее время являются действующими и входят в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви[62].

В 2012 году завершается строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне. Каменный храм, строится в рамках программы «200 храмов Москвы» фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы». Настоятель — иерей Михаил Шманов. Адрес: Судостроительная улица, влад. 48.[63]

Другие объекты района

- Кинотеатр «Орбита» находится рядом с метро по адресу: Проспект Андропова, д. 27

- «Московский кадетский музыкальный корпус» адрес: Коломенская наб. 20

- Детская ярмарка «На Коломенской» пр-т Андропова, д. 11, корп. 2 (здание Южного Речного вокзала)

- Дом культуры «Нагатино» Судостроительная ул., д.31, корп.1

- Музей этнографических костюмов на куклах Судостроительная ул., д.28, корп.1

- Центральная библиотека № 148 им. К. Симонова — головная в центральной библиотечной системе. Коломенская ул., д. 9 строение 5.

Транспорт

Шлюз на Москве-реке у Нагатинского Затона

Речной транспорт

На осушённых землях Нагатинской поймы находится Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы. Современное здание вокзала (архитектор Алексей Рухлядев) было открыто в 1985 году, сам же вокзал переведён в Нагатино в 1972 году и долгое время находился на Нагатинской набережной.

Метро

- На территории района Нагатинский Затон находится станция метро «Коломенская», вблизи границы района — станция «Каширская».

- Через Нагатинскую пойму проведён Нагатинский метромост, по которому идут поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

- У границы района в районе Нагатинской поймы находится станция «Технопарк» Замоскворецкой линии.

- Открыта станция мелкого заложения «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и Нагатинский затон Большой кольцевой линии.

Трамваи

На территории Нагатинского Затона проходят трамваи маршрутов №47 и №49.

Автобусы

Непосредственно по территории района проходят автобусы маршрутов м19, 824, 888, 888к, с811 и с856.

Также у метро «Коломенская» по проспекту Андропова проходят автобусы маршрутов е80, 899, с820, с951, н13.

Флаг района

Нагатинский Затон

Герб района

Нагатинский Затон

Описание герба

В щите московской формы левая повышенная серебряная волнообразная перевязь. В верхнем пурпурном поле серебряное городище — три древних жилища, огороженных пятиугольным частоколом с открытыми воротами. В нижнем зелёном поле перекрещенные серебряные молот в столб, древний речной якорь, современный речной якорь. Якоря и молот символизируют славу Нагатино, как района речников, в районе имелось свою судопроизводство и ремонтные мастерские, а также значительная часть населения была связана с рекой и Перервинским гидроузлом. В районе до сих пор находятся профильные образовательные учреждения.

Описание флага

Флаг муниципального образования «Нагатинский Затон» представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

Полотнище разделено волнообразной линией из нижнего угла, прилегающего к древку. Часть полотнища, прилегающая к древку, состоит из пурпурного треугольника с волнообразным основанием, габаритные размеры которого составляют 33/40 длины и 13/16 ширины полотнища, и примыкающей к нему белой волнообразной полосы. Часть полотнища, противоположная древку, — зелёная.

В пурпурном треугольнике помещено изображение белого городища — три древних жилища, огороженных пятиугольным частоколом с открытыми воротами. Габаритные размеры изображения составляют 1/4 длины и 1/4 ширины полотнища. Центр изображения находится на расстоянии 5/24 длины от бокового края полотнища, прилежащего древку, и на расстоянии 1/4 ширины полотнища от его верхнего края.

В зелёной части полотнища помещено изображение перекрещенных серебряных молота прямо, древнего речного якоря, современного речного якоря. Габаритные размеры изображения составляют 9/30 длины и 17/40 ширины полотнища. Центр изображения находится на расстоянии 1/4 длины от бокового края полотнища, противоположного древку, и на расстоянии 5/16 ширины полотнища от его верхнего края[64].

Объяснение символики

- Зелёное поле символизирует обилие зелёных насаждений в современной застройке местности, наличие паркового массива и близость Музея-заповедника «Коломенское».

- Пурпурное поле символизирует неразрывную историческую связь территории Нагатинского затона с селом Коломенским и пребыванием в этой местности великих князей и царей российских, начиная с XIV века: Ивана Калиты, Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

- Волнообразная серебряная перевязь символизирует расположение муниципального образования по обе стороны реки Москвы. Древнее городище символизирует существование в данной местности древнего поселения — Дьякова городища, уникального явления местной первобытной культуры.

- Два скрещенных якоря и молот серебряного цвета символизируют находящиеся в Нагатинском затоне Московский судостроительный и судоремонтный завод, Академию водного транспорта (МГАВТ) и Южный речной вокзал.

Парки, скверы и общественные пространства

Коломенская набережная — была обновлена в 2019 году. Появилось сразу несколько тематических зон: детские (большой корабль, игровой комплекс «Паровоз», «подземные» тоннели, деревянная горка) и спортивные площадки, ротонда, пространства для тихого отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, место для отдыха у воды и деревянные понтоны. Обновили дорожки, газоны. Возле дома №5 на Коломенской улице появилась новая большая детская площадка с веревочной лазалкой и винтовой горкой. [65]

Музей-заповедник »Коломенское» — дворцовое село, бывшая царская резиденция, сейчас крупнейший парк на юге Москвы.

См. также

- Административное деление Москвы

- Затон

Примечания

- ↑ 1 2 Закон № 39 от 15 октября 2003 года «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве» (действующая редакция 28 ноября 2007 года). Дата обращения: 4 октября 2010. Архивировано 20 ноября 2011 года.

- ↑ 1 2 3 4 Показатели муниципальных образования. Нагатинский Затон (недоступная ссылка — история). Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Дата обращения: 2 января 2011. Архивировано 3 января 2012 года.

- ↑ 1 2 3 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.

- ↑ 1 2 Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года). Дата обращения: 4 октября 2010. Архивировано 4 ноября 2013 года.

- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивировано 3 февраля 2012 года.

- ↑ ВПН-2010. Приложение 1. Численность населения по районам города Москвы. Дата обращения: 16 августа 2014. Архивировано 2 декабря 2014 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. Дата обращения: 31 мая 2014. Архивировано 16 мая 2013 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат (2013). — Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов. Дата обращения: 16 ноября 2013. Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года.

- ↑ Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. Дата обращения: 2 августа 2014. Архивировано 10 августа 2014 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. Дата обращения: 6 августа 2015. Архивировано 23 сентября 2015 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. Архивировано 8 мая 2021 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. Дата обращения: 25 июля 2018. Архивировано 26 июля 2018 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. Дата обращения: 31 июля 2019. Архивировано 2 мая 2021 года.

- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. Дата обращения: 17 октября 2020. Архивировано 17 октября 2020 года.

- ↑ Суздалев, Владимир Егорович - Очерки истории Коломенского - Search RSL (рус.). search.rsl.ru. Дата обращения: 6 февраля 2022. Архивировано 6 февраля 2022 года.

- ↑ Барковский В. С. Тайны Москва-Волгостроя Архивная копия от 2 января 2018 на Wayback Machine. М., 2007. С. 12.

- ↑ 1 2 Варенов А. Б. Нагатино // История сел и деревень Подмосковья XIV—XX вв. — М., 1992. — С. 77-78.

- ↑ 1 2 Сайт района Нагатинский Затон. Дата обращения: 1 октября 2008. Архивировано из оригинала 5 октября 2008 года.

- ↑ 1 2 3 4 Аверьянов К. А. История московских районов: Энциклопедия. — М.: Астрель, АСТ, 2008. — С. 830. — ISBN 978-5-17-029169-4

- ↑ Бадер О. Н. Материалы и исследования по археологии СССР, № 7, М.-Л., 1947.

- ↑ Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Дата обращения: 28 октября 2010. Архивировано из оригинала 7 декабря 2009 года.

- ↑ Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. — М.; Л., 1950. — С.72, 196.

- ↑ Менро Д. Л. Коломенская дворцовая волость в середине 70-х годов XVII века // Коломенское. Материалы и исследования. — М., 1991. — С. 35-36, 40.

- ↑ Новикова Н. В. Коломенская волость и крестьянское хозяйство в XVIII веке. — С.50.

- ↑ Московская губерния по местному обследованию 1898—1900 гг. — М., 1904. — Т. 1. — С. 58-61.

- ↑ Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. — М., 1877. — Т. 1. — С. 34-35

- ↑ Афанасьев В. П. Описание Московского уезда с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. — М., 1884. — С. 55.

- ↑ Сорок сороков. — М., 1995. — Т. 4. — С. 346.

- ↑ История империи »ГУЛАГ». Глава 3. Дмитлаг. Москва-Волга. Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 9 октября 2018 года.

- ↑ Приказ № 105 по МВС от 8 июня 1932 года

- ↑ Москваволгострой №4 1935. Москва-Волга (9 апреля 2015). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 19 октября 2018 года.

- ↑ 1 2 Украденная история Нагатино. Нагатино — это мы! (26 октября 2018). Дата обращения: 26 октября 2018. Архивировано 26 октября 2018 года.

- ↑ Забытые Моряки. Посёлок Шлюзы из цикла Нагатинские острова часть 3. Посёлок Шлюзы. (3 октября 2018). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 14 января 2020 года.

- ↑ 1 2 Барковский В.С. Тайны Москва-Волгостроя. Москва-Волга (9 февраля 2015). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 11 октября 2018 года.

- ↑ Нагатинское эхо Дмитлага. Нагатино — это мы! (6 февраля 2018). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 8 октября 2018 года.

- ↑ Пидкасистая, Римма Леонидовна - Память сердца : пед. повесть - Search RSL. search.rsl.ru. Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 8 октября 2018 года.

- ↑ Москваволгострой №4 1935. Москва-Волга (9 апреля 2015). Дата обращения: 16 октября 2018. Архивировано 19 октября 2018 года.

- ↑ ЦГАМО_Ф 2157 ОП 1 Д 1279

- ↑ “Очерки истории Коломенского”, автор В.Е.Суздалев 2008 г., 184 страницы; вклейка с цветными иллюстрациями. www.mgomz.ru. Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года.

- ↑ Дмитлаг (Из истории строительства канала Москва-Волга). Москва-Волга (23 февраля 2015). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 8 октября 2018 года.

- ↑ И ЭТО В ЦЕНТРЕ РОССИИ… В Коломенском снесли поминальный Крест. (ВИДЕО). Москва — Третий Рим. Дата обращения: 21 декабря 2022.

- ↑ Русский Меди-Центр. В Москве снесён памятный Крест, Русский Медиа-Центр (27 апреля 2022).

- ↑ Кто сносит Кресты в России (рус.). Дата обращения: 21 декабря 2022.

- ↑ 1 2 Украденная история Нагатино. Нагатино — это мы! (26 октября 2018). Дата обращения: 27 октября 2018. Архивировано 26 октября 2018 года.

- ↑ Схема территориального деления Москвы в 1960 году. Дата обращения: 28 октября 2010. Архивировано 20 ноября 2011 года.

- ↑ 1 2 Нагатинская пойма: сохранить душу природы…. Дата обращения: 28 ноября 2019. Архивировано 21 сентября 2019 года.

- ↑ Нагатинская пойма. Дата обращения: 28 октября 2010. Архивировано из оригинала 10 ноября 2010 года.

- ↑ В Москве капитально отремонтируют Нагатинский метромост

- ↑ Распоряжение мэра Москвы от 2 августа 1991 года № 78-РМ «Об установлении временных границ административных округов Москвы». Архивировано 24 сентября 2014 года. (утратило силу 17 января 1997 года)