Общие сведения

Приобретенные пороки сердца – группа заболеваний (стеноз, недостаточность клапана, комбинированные и сочетанные пороки), сопровождающихся нарушением строения и функций клапанного аппарата сердца, и ведущих к изменениям внутрисердечного кровообращения. Компенсированные пороки сердца могут протекать скрытно, декомпенсированные проявляются одышкой, сердцебиением, утомляемостью, болями в сердце, склонностью к обморокам. При неэффективности консервативного лечения проводится операция. Опасны развитием сердечной недостаточности, инвалидности и летального исхода.

При пороках сердца морфологические изменения структур сердца и кровеносных сосудов вызывают нарушение сердечной функции и гемодинамики. Различают врожденные и приобретенные пороки сердца.

Врожденные пороки обусловлены нарушениями развития сердца и магистральных кровеносных сосудов в пренатальном периоде или сохранением внутриутробных особенностей кровообращения после рождения. Различные формы врожденных пороков сердца встречаются у 1-1,2% новорожденных и включают как сравнительно легкие, так и несовместимые с жизнью состояния. Наиболее часто среди внутриутробно формирующихся пороков сердца встречаются дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, стеноз и аномальное расположение магистральных сосудов, развивающиеся в результате неправильного формирования полостей сердца или деления первичного общего сосудистого ствола на аорту и легочную артерию.

После рождения при сохранении внутриутробных особенностей кровообращения развиваются такие пороки сердца, как открытый артериальный (боталлов) проток или незаращение овального отверстия (открытое овальное окно). При врожденных пороках сердца может наблюдаться как изолированное поражение сердца или сосудов, так и комплексное (например, триада или тетрада Фалло). Среди врожденных пороков сердца также встречаются внутриутробные дефекты развития клапанного аппарата: полулунных клапанов аорты и легочного стола, левого и правого предсердно-желудочковых.

Среди приобретенных пороков сердца более 50% приходится на поражение двустворчатого (митрального) клапана, около 20% — полулунного клапана аорты. Встречаются следующие виды дефектов предсердно-желудочковых отверстий и клапанов: стеноз, недостаточность, пролабирование. Недостаточность клапанов возникает из-за склерозирования (деформации и укорочения) створок, вследствие чего происходит их неполное смыкание.

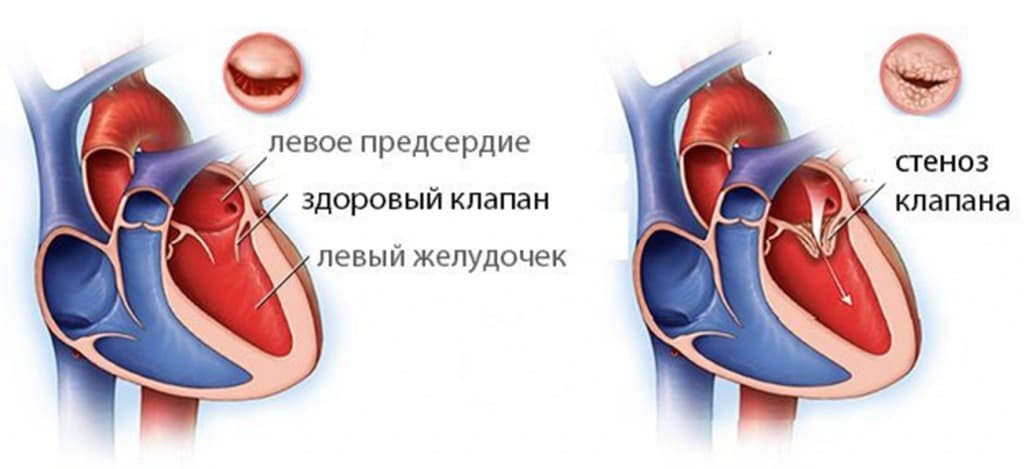

Стеноз (сужение) атривентрикулярного отверстия развивается в результате поствоспалительных рубцовых сращений створок клапана, уменьшающих площадь отверстия. Нередко недостаточность и стеноз одновременно возникают на одном клапанном аппарате – такой порок сердца называется комбинированным. Если изменения затрагивают несколько клапанов, говорят о сочетанном пороке сердца.

При пролабировании клапана происходит его выпячивание, выбухание или выворачивание створок в полость сердца. Ведущая роль в развитии приобретенных пороков сердца принадлежит ревматизму и ревматическому эндокардиту (75% случаев), меньшая часть вызывается атеросклерозом, сепсисом, травмами, системными болезнями соединительной ткани и др. причинами.

Приобретённые пороки сердца

Классификация

Приобретенные пороки сердца классифицируются по следующим признакам:

- Этиология: ревматический, вследствие инфекционного эндокардита, атеросклеротический, сифилитический и т.д.

- Локализация пораженных клапанов и их количество: изолированный или локальный (при поражении 1 клапана), комбинированный (при поражении 2-х и более клапанов); пороки аортального, митрального, трикуспидального клапанов, клапана ствола легочной артерии.

- Морфологическое и функциональное поражение клапанного аппарата: стеноз атриовентрикулярного отверстия, недостаточность клапана и их сочетание.

- Степень выраженности порока и степень нарушения гемодинамики сердца: не оказывающий существенного влияния на внутрисердечное кровообращение, умеренно или резко выраженный.

- Состояние общей гемодинамики: компенсированные пороки сердца (без недостаточности кровообращения), субкомпенсированные (с преходящей декомпенсацией, вызываемой физическими перегрузками, лихорадкой, беременностью и т. д.) и декомпенсированные (с развившейся недостаточностью кровообращения).

Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана (митральная недостаточность)

При митральной недостаточности двустворчатый клапан во время систолы левого желудочка полностью не перекрывает левое предсердно-желудочковое отверстие, в результате чего происходит регургитация (обратный заброс) крови в предсердие. Недостаточность митрального клапана может быть относительной, органической и функциональной.

Причинами относительной недостаточности при данном пороке сердца служат миокардиты, миокардиодистрофии, ведущие к ослаблению круговых мышечных волокон, служащих мышечным кольцом вокруг атриовентрикулярного отверстия, или поражение папиллярных мышц, сокращение которых помогает в систолическом закрытии клапана. Митральный клапан при относительной недостаточности не изменен, однако отверстие, которое он прикрывает, увеличено и в результате не перекрывается створками полностью.

Ведущую роль в развитии органической недостаточности играет ревматический эндокардит, вызывающий развитие соединительной ткани в створках митрального клапана, а в дальнейшем — сморщивание и укорочение створок, а также соединенных с ним сухожильных нитей. Эти изменения приводят к неполному смыканию створок во время систолы и образованию щели, способствующей обратному току части крови в левое предсердие.

При функциональной недостаточности нарушается работа мышечного аппарата, регулирующего закрытие митрального клапана. Также функциональная недостаточность характеризуется регургитацией крови из левого желудочка в предсердие и нередко встречается при пролабировании митрального клапана.

В стадии компенсации при незначительной или умеренной недостаточности митрального клапана пациенты жалоб не предъявляют и не отличаются внешне от здоровых людей; АД и пульс не изменены. Компенсированным митральный порок сердца может оставаться долгое время, однако при ослаблении сократительной способности миокарда левых отделов сердца нарастает застой сначала в малом, а затем и большом круге кровообращения. В декомпенсированной стадии появляются цианоз, одышка, сердцебиение, в дальнейшем – отеки на нижних конечностях, болезненная, увеличенная печень, акроцианоз, набухание вен шеи.

Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия (митральный стеноз)

При митральном стенозе причиной поражения левого атриовентрикулярного (предсердно-желудочкового) отверстия обычно служит длительно протекающий ревматический эндокардит, реже стеноз бывает врожденным или развивается вследствие инфекционного эндокардита. Стенозирование митрального отверстия обусловлено сращением створок клапана, их уплотнением, утолщением, а также укорочением сухожильных хорд. В результате изменений митральный клапан приобретает воронкообразную форму с щелевидным отверстием в центре. Реже стеноз вызывается рубцово-воспалительным сужением клапанного кольца. При длительном митральном стенозе ткани клапана могут обызвествляться.

В период компенсации жалобы отсутствуют. При декомпенсации и развитии застоя в малом круге кровообращения появляются кашель, кровохарканье, одышка, сердцебиение и перебои, боли в сердце. При осмотре пациента обращает на себя внимание акроцианоз и цианотический румянец на щеках в форме «бабочки», у детей наблюдается отставание физического развития, «сердечный горб», инфантилизм. При митральном стенозе пульс на левой и правой руке может отличаться. Поскольку значительная гипертрофия левого предсердия вызывает сдавление подключичной артерии, то наполнение левого желудочка уменьшается, а, следовательно, и снижается ударный объем — пульс слева становится малого наполнения. Нередко при митральном стенозе развивается мерцательная аритмия, АД обычно в норме, реже наблюдается незначительная тенденция к снижению систолического и повышению диастолического давления.

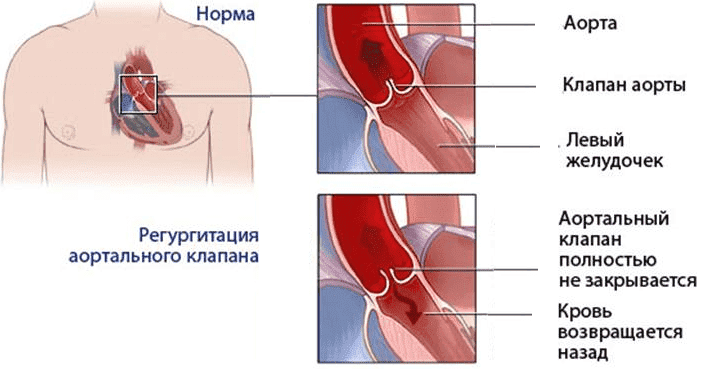

Недостаточность клапана аорты

Недостаточность аортального клапана (аортальная недостаточность) развивается при неполном смыкании полулунных заслонок, в норме перекрывающих отверстие аорты, в результате чего кровь в диастолу поступает из аорты назад в левый желудочек. У 80% пациентов недостаточность аортального клапана развивается после ревматического эндокардита, значительно реже – в результате инфекционного эндокардита, атеросклеротического или сифилитического поражения аорты, травм.

Морфологические изменения в клапане обусловлены причиной развития порока. При ревматическом поражении воспалительные и склеротические процессы в створках клапана вызывают их сморщивание и укорочение. При атеросклерозе и сифилисе может поражаться сама аорта, расширяясь и оттягивая створки неизмененного клапана; иногда рубцовой деформации подвергаются створки клапана. Септический процесс вызывает распад частей клапана, образование в створках дефектов и последующее их рубцевание и укорочение.

Субъективные ощущения при аортальной недостаточности могут долго не проявляться, т. к. этот вид порока сердца компенсируется за счет усиленной работы левого желудочка. Со временем развивается относительная коронарная недостаточность, проявляющаяся ощущениями толчков и болями (по типу стенокардических) в области сердца. Они вызваны резкой гипертрофией миокарда и ухудшением кровенаполнения венечных артерий при низком давлении в аорте во время диастолы.

Частыми проявлениями аортальной недостаточности служат головные боли, пульсация в голове и шее, головокружение, ортостатические обмороки в результате нарушения кровоснабжения мозга при низком диастолическом давлении.

Дальнейшее ослабление сократительной деятельности левого желудочка ведет к застою в легочном круге кровообращения и появлению одышки, слабости, сердцебиения и т. п. При внешнем осмотре отмечается бледность кожи, акроцианоз, вызванные неудовлетворительным кровенаполнением артериального русла в диастолу.

Резкие колебания артериального давления в диастолу и систолу вызывают пульсацию на периферических артериях: подключичных, сонных, височных, плечевых и др. и ритмичное качание головы (симптом Мюссе), изменение окраски ногтевых фаланг при надавливании на ноготь (симптом Квинке или капиллярный пульс), сужение зрачков в систолу и расширение в диастолу (симптом Ландольфи).

Пульс при недостаточности аортального клапана быстрый и высокий вследствие увеличенного ударного объема крови, поступающего во время систолы в аорту и большого пульсового давления. Артериальное давление при данном виде порока сердца всегда изменено: диастолическое снижено, систолическое и пульсовое — повышены.

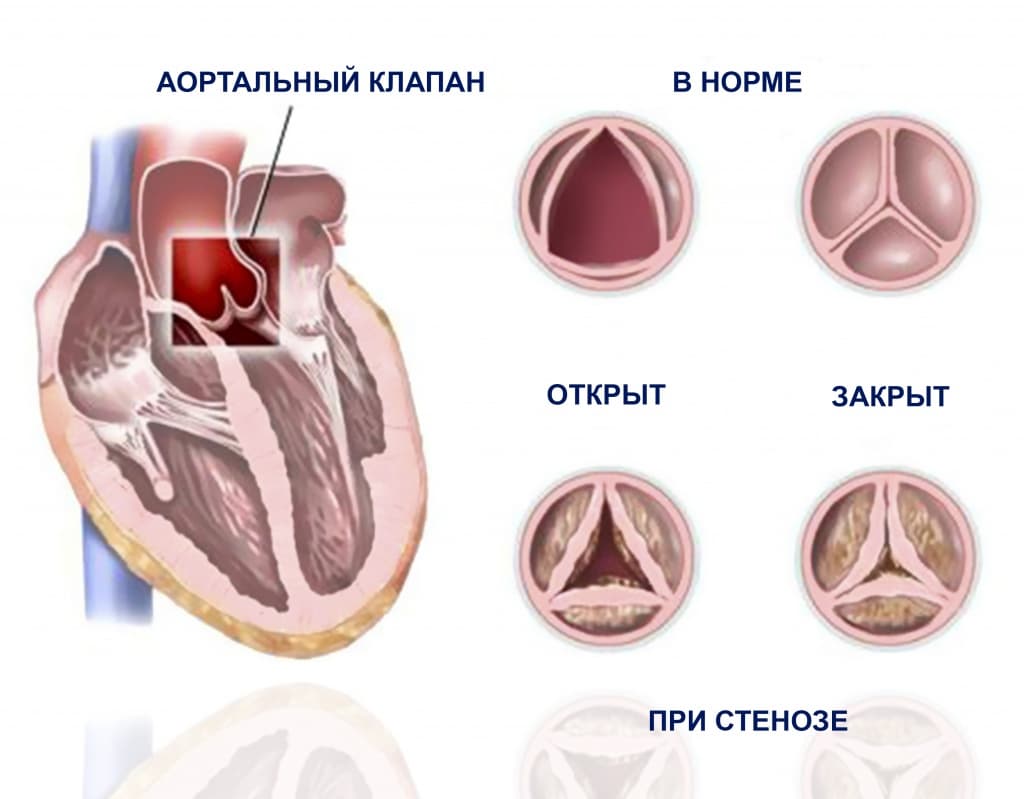

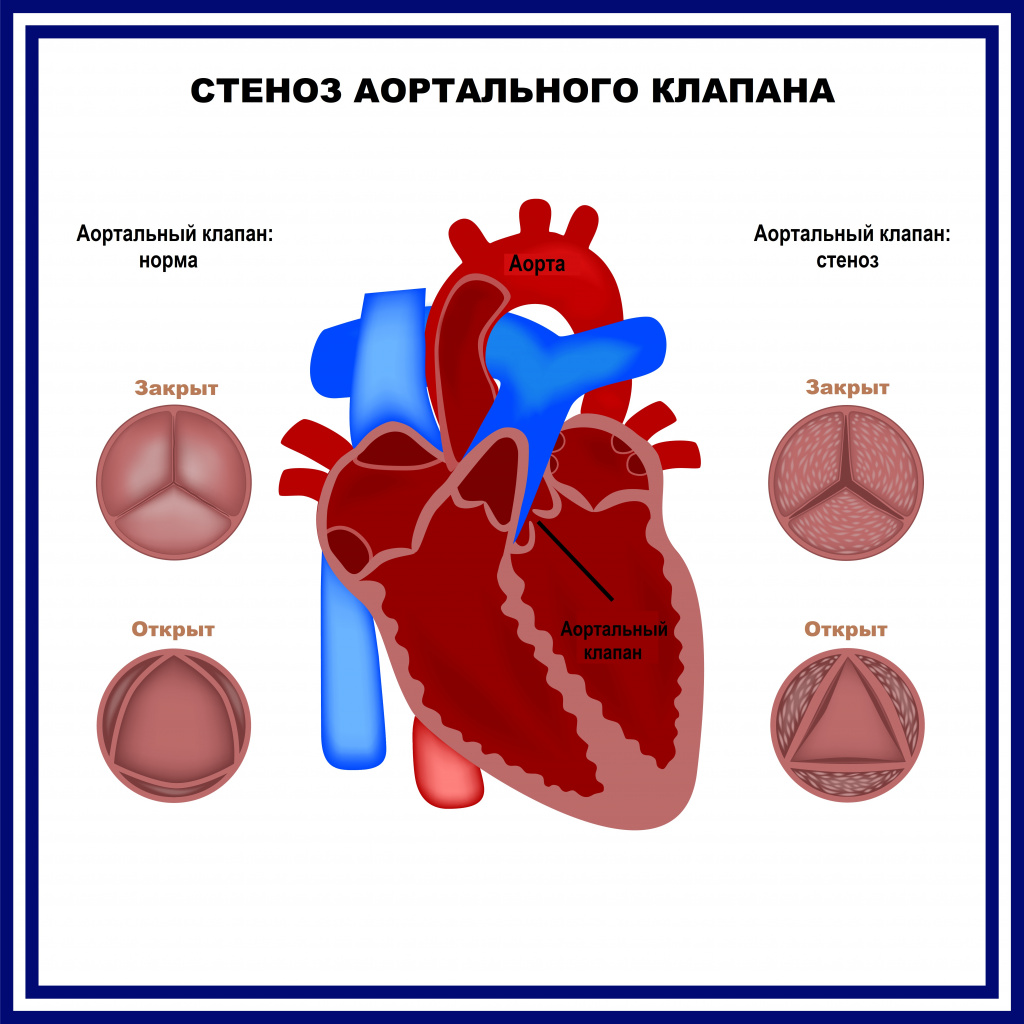

Стеноз устья аорты

Сужение или стеноз устья аорты (аортальный стеноз, сужение аортального отверстия) при сокращениях левого желудочка препятствует изгнанию крови в аорту. Этот вид порока сердца развивается после перенесенного ревматического или септического эндокардита, при атеросклерозе, врожденной аномалии. Стеноз устья аорты обусловлен сращением створок полулунного клапана аорты или рубцовой деформацией аортального отверстия.

Признаки декомпенсации развиваются при выраженной степени стеноза аортального отверстия и недостаточном выбросе крови в систему артерий. Нарушение кровоснабжения миокарда приводит к появлению болей в сердце стенокадического типа; уменьшение кровоснабжения мозга — головным болям, головокружению, обморочным состояниям. Клинические проявления более выражены при физической и эмоциональной активности.

В связи с неудовлетворительным кровенаполнением артериального русла кожные покровы пациентов бледные, пульс малый и редкий, систолическое артериальное давление снижено, диастолическое – в норме или повышено, пульсовое — уменьшено.

Недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана (трикуспидальная недостаточность)

При трикуспидальном пороке сердца может развиваться органическая и относительная недостаточность правого (трехстворчатого) предсердно-желудочкового клапана. Причинами органической недостаточности служат ревматические или септические эндокардиты, травмы, сопровождающиеся разрывом папиллярной мышцы трехстворчатого клапана. Изолированная трикуспидальная недостаточность развивается крайне редко, обычно она сочетается с другими клапанными пороками сердца.

Органическая недостаточность обусловлена расширением правого желудочка и растяжением правого атриовентрикулярного отверстия; часто сочетается с митральными пороками сердца, когда в связи с высоким давлением в малом круге кровообращения возрастает нагрузка на правый желудочек.

При недостаточности трикуспидального клапана выраженные застойные явления в венозной системе большого круга кровообращения вызывают появление отеков и асцита, ощущений тяжести в правом подреберье, болей, связанных с гепатомегалией. Кожные покровы синюшные, иногда с желтоватым оттенком. Набухают и пульсируют шейные вены и вены печени (синдром положительного венного пульса). Пульсация вен связана с забросом крови из правого желудочка обратно в предсердие через неперекрытое клапаном атриовентрикулярное отверстие. Ввиду регургитации крови давление в предсердии повышается, а опорожнение печеночных и шейных вен затрудняется.

Периферический пульс обычно не изменяется или становится частым и малым, АД понижено, центральное венозное давление увеличивается до 200—300 мм водного столба.

В результате длительного венозного застоя в большом круге кровообращения трикуспидальный порок сердца нередко сопровождается тяжелой сердечной недостаточностью, нарушением функций почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Выраженные морфологические изменения наблюдаются в печени: развитие в ней соединительной ткани вызывает, так называемый, сердечный фиброз печени, ведущий к тяжелому нарушению обмена веществ.

Комбинированные и сочетанные пороки сердца

Среди приобретенных пороков сердца, особенно ревматического происхождения, часто встречается комбинация дефектов (стеноза и недостаточности) клапанного аппарата, а также одновременное, сочетанное поражение 2-х или 3-х клапанов сердца: аортального, митрального и трикуспидального.

Среди комбинированных пороков сердца наиболее часто выявляются недостаточность митрального клапана и стеноз митрального отверстия с преобладанием признаков одного из них. Комбинированный митральный порок сердца рано проявляется одышкой и цианозом. Если митральная недостаточность преобладает над стенозом, то АД и пульс почти не изменяются, в обратном случае определяются малый пульс, пониженное систолическое и повышенное артериальное давление.

Причиной комбинированного аортального порока сердца (аортального стеноза и аортальной недостаточности) обычно служит ревматический эндокардит. Характерные для недостаточности клапана аорты (повышенное пульсовое давление, сосудистая пульсация) и для аортального стеноза (медленный и малый пульс, сниженное пульсовое давление) признаки при комбинированном пороке аорты не столь резко выражены.

Сочетанное поражение 2-х и ли 3-х клапанов проявляется симптомами, типичными для каждого порока в отдельности. При сочетанных пороках сердца необходимо выявить преобладающее поражение для определения возможности хирургической коррекции и дальнейших прогностических оценок.

Диагностика приобретенных пороков сердца

У пациентов с подозрением на порок сердца выясняется самочувствие в покое, переносимость ими физических нагрузок, уточняется ревматический и иной анамнез, приводящий к формированию дефектов клапанного аппарата сердца.

С помощью физикальных методов (осмотра, пальпации) выявляют наличие цианоза, пульсации периферических вен, одышки, отеков. Перкуторно определяются границы сердца (для определения гипертрофии), выслушиваются сердечные шумы и тоны (для выяснения вида порока), проводится аускультация легких и пальпаторное определение размеров печени (для диагностики сердечной недостаточности).

Запись ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ проводят для диагностики ритма сердца, вида аритмии, блокады, признаков ишемии. Пробы с нагрузкой выполняются при подозрении на аортальную недостаточность в присутствии кардиолога-реаниматолога, т. к. они небезопасны для пациентов с пороком сердца. С помощью результатов фонокардиографии, регистрирующей шумы и тоны сердца, распознаются нарушения сердечной деятельности, в т. ч. пороки клапанов сердца.

Рентгенограмма сердца выполняется в четырех проекциях с контрастированием пищевода для диагностики легочного застоя (линии Керли), подтверждения гипертрофии миокарда, уточнения вида порока сердца. С помощью эхокардиографии диагностируется сам порок, площадь атриовентрикулярного отверстия, выраженность регургитации, состояние и размеры клапанов, хорд, определяется давление в легочном стволе, фракция сердечного выброса. Более точные данные могут быть получены при поведении МСКТ или МРТ сердца.

Из лабораторных исследований наибольшее диагностическое значение при пороках сердца имеет проведение ревматоидных проб, определение сахара, холестерина, общеклинические анализы крови и мочи. Подобная диагностика проводится как при первичном обследовании пациентов с подозрением на порок сердца, так и в диспансерных группах больных с установленным диагнозом.

Лечение приобретенных пороков сердца

Проводимое при пороках сердца консервативное лечение касается профилактики осложнений и рецидивов первичного заболевания (ревматизма, инфекционного эндокардит и др.), коррекции нарушений ритма и сердечной недостаточности. Всем пациентам с выявленными пороками сердца необходима консультация кардиохирурга для определения сроков своевременного хирургического лечения.

При митральном стенозе производят митральную комиссуротомию с разъединением сросшихся створок клапана и расширением предсердно-желудочкового отверстия, в результате чего частично или полностью ликвидируется стеноз и устраняются тяжелые расстройства гемодинамики. При недостаточности проводят протезирование митрального клапана.

При аортальном стенозе проводится операция аортальной комиссуротомии, при недостаточности – протезирование аортального клапана. При сочетанных пороках (стенозе отверстия и недостаточности клапана) обычно производят замену разрушенного клапана на искусственный, иногда протезирование сочетают с комиссуротомией. При комбинированных пороках в настоящее время проводят операции по их одномоментному протезированию.

Прогноз

Незначительные изменения со стороны клапанного аппарата сердца, не сопровождающиеся поражением миокарда, долгое время могут оставаться в фазе компенсации и не нарушать трудоспособность пациента. Развитие декомпенсации при пороках сердца и их дальнейший прогноз определяется рядом факторов: повторными ревматическими атаками, интоксикациями, инфекциями, физической перегрузкой, нервным перенапряжением, у женщин – беременностью и родами. Прогрессирующее поражение клапанного аппарата и сердечной мышцы ведет к развитию сердечной недостаточности, остро развившаяся декомпенсация – к гибели пациента.

Прогностически неблагоприятно течение митрального стеноза, т. к. миокард левого предсердия оказывается не в состоянии долго поддерживать компенсированную стадию. При митральном стенозе наблюдается раннее развитие застойных явлений малого круга и недостаточности кровообращения.

Перспективы трудоспособности при пороках сердца индивидуальны и определяются величиной физической нагрузки, тренированностью пациента и его состоянием. В отсутствии признаков декомпенсации трудоспособность может не нарушаться, при развитии недостаточности кровообращения показан легкий труд или прекращение трудовой деятельности. При пороках сердца важны умеренная физическая активность, отказ от курения и спиртного, выполнение лечебной физкультуры, санаторное лечение на кардиологических курортах (Мацеста, Кисловодск).

Профилактика

К мероприятиям по предупреждению развития приобретенных пороков сердца относятся профилактика ревматизма, септических состояний, сифилиса. Для этого проводится санация инфекционных очагов, закаливание, повышение тренированности организма.

При сформировавшемся пороке сердца с целью предупреждения сердечной недостаточности пациентам рекомендуется соблюдать рациональный двигательный режим (пешие прогулки, лечебная гимнастика), полноценное белковое питание, ограничение приема поваренной соли, отказаться от резких перемен климата (особенно высокогорного) и активных спортивных тренировок.

С целью контроля за активностью ревматического процесса и компенсацией сердечной деятельности при пороках сердца необходимо диспансерное наблюдение у кардиолога.

Приобретенные пороки сердца — это группа заболеваний, сопровождающихся нарушением строения и функций клапанного аппарата сердца и ведущих к изменениям внутрисердечного кровообращения.

Приобретенные пороки сердца развиваются в результате острых или хронических (длительно протекающих) заболеваний и травм, нарушающих функцию клапанов и вызывающих изменения внутрисердечной гемодинамики (движение крови по сосудам).

Более половины всех приобретенных пороков сердца приходится на поражения митрального (располагается между левым предсердием и левым желудочком) клапана, примерно треть — на поражения аортального (разделяет левый желудочек и аорту) клапана, остальные представлены сочетанными (изменения затрагивают несколько клапанов) пороками.

Симптомы приобретенного порока сердца

- Одышка.

- Выраженная слабость.

- Изменение цвета кожных покровов – постоянная бледность или, наоборот, розоватость.

- Ощущение сердцебиения.

- Возможны боли в области сердца при физической нагрузке.

- Головные боли, головокружение, обмороки (потеря сознания).

Формы

Приобретенные пороки сердца классифицируют по нескольким категориям.

По этиологии (причине возникновения) выделяют:

- ревматический (возникает вследствие ревматизма — системного воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественным поражением сердца);

- эндокардитический(вследствие эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца);

- сифилитический(вследствие сифилиса – системного заболевания, передающегося преимущественно половым путем и поражающего многие органы и системы) и так далее.

По виду пораженного клапана выделяют:

- аортальный;

- митральный;

- порок трикуспидального клапана;

- порок клапана ствола легочной артерии.

По количеству пораженных клапанов:

- изолированный, или локальный(поражение 1 клапана),

- комбинированный порок — недостаточность и стеноз (сужение просвета) одновременно возникают на одном клапане;

- сочетанный порок —изменения затрагивают несколько клапанов.

По функциональному признаку:

- стеноз – сужение просвета отверстия в результате поствоспалительных (возникают после воспалительного процесса) рубцовых сращений створок клапана;

- недостаточность – неполное смыкание створок клапана сердца;

- пролабирование— выпячивание, выбухание или выворачивание створок в полость сердца.

По степени выраженности порока и степени нарушения гемодинамики (движение крови по сосудам) сердца:

- не оказывающий существенного влияния на внутрисердечное кровообращение;

- умеренно выраженный;

- резко выраженный.

По состояния общей гемодинамики:

- компенсированные пороки сердца— без недостаточности кровообращения (состояние, при котором сердце не в состоянии адекватно обеспечить кровью все органы и ткани);

- субкомпенсированные— с преходящей (временной) декомпенсацией (невозможностью компенсировать нарушение кровотока), вызываемой чрезмерными физическими нагрузками, повышенной температурой тела, беременностью и так далее;

- декомпенсированные— с развившейся недостаточностью кровообращения.

Причины приобретения

Самыми частыми причинами приобретенных пороков сердца являются:

- ревматизм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением сердца;

- инфекционный эндокардит (воспаление внутренней стенки сердца);

- атеросклероз — хроническое заболевание, характеризующееся уплотнением и потерей эластичности стенок артерий, сужением их просвета за счет так называемых атеросклеротических бляшек (образований, состоящих из смеси жиров (в первую очередь, холестерина (жироподобного вещества, являющегося « строительным материалом» для клеток организма) и кальция));

- травмы сердца (ушибы и ранения сердечной мышцы);

- сифилис — системное заболевание, передающееся преимущественно половым путем и поражающее многие органы и системы;

- сепсис (заражение крови) и другие.

Диагностика

- Анализ анамнеза заболевания и жалоб – когда (как давно) и какие именно появились жалобы, обращался ли пациент к врачу, проходил ли обследование и лечение, с какими результатами и так далее.

- Анализ анамнеза жизни – уточняются перенесенные инфекционные заболевания, травмы грудной клетки.

- Анализ семейного анамнеза — выясняется, есть ли у кого-то из близких родственников заболевания сердца, какие именно, были ли в семье случаи пороков сердца.

- Врачебный осмотр. Определяются хрипы в легких, шумы в сердце, измеряется уровень артериального давления, перкуторно (путем простукивания) определяются границы сердца (для определения гипертрофии (увеличение размеров)), выслушиваются сердечные шумы и тоны для выяснения вида порока, проводится выслушивание легких и определение размеров печени (для диагностики сердечной недостаточности — состояния, при котором сердце не может обеспечивать адекватный кровоток во всех органах).

- Общий анализ крови — позволяет обнаружить признаки воспаления в организме (повышение уровня лейкоцитов (белых кровяных клеток), повышение уровня СОЭ (скорость оседания эритроцитов (красных кровяных клеток), неспецифический признак воспаления)) и выявить осложнения и возможную причину порока сердца.

- Общий анализ мочи — позволяет обнаружить осложнения пороков сердца.

- Биохимический анализ крови – определение уровня общего холестерина (жироподобного вещества, являющегося « строительным материалом» для клеток организма), « плохого» (способствует образованию атеросклеротических « бляшек» (сгустки клеток)) и « хорошего» (предотвращает образование « бляшек») холестерина, уровень триглицеридов (жиров, источника энергии клеток), сахара крови.

- Электрокардиография (ЭКГ) — метод регистрации электрической активности сердца на бумаге. Позволяет диагностировать изменения ритма сердца, определить вид аритмии и признаки ишемии (недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы).

- Фонокардиография — регистрация звуковых сигналов работающего сердца: шумов и тонов.Метод позволяет оценить продолжительность, интенсивность, характер, происхождение сердечных шумов и тонов, записать не различимые на слух третий и четвертый тоны сердца, что в итоге позволяет определить вид и характер порока сердца.

- Эхокардиография (ЭхоКГ) – ультразвуковое исследование сердца. Позволяет диагностировать сам порок, площадь атриовентрикулярного отверстия (соединяющего предсердие и желудочек сердца), выраженность регургитации (обратного заброса крови), состояние и размеры клапанов, определить давление в сосудах.

- Рентгенография органов грудной клетки с внутривенным введением контрастного вещества (ангиокардиография) — оценивают состояние легких, размер сердца и его камер. Метод помогает выявить специфические изменения в сосудистом русле у таких пациентов.

- Мультиспиральная компьютерная томография — кардиография (МСКТ сердца) – метод послойного сканирования структур сердца, основанный на регистрации рентгеновского пучка, прошедшего через ткани, с помощью нескольких рядов сверхчувствительных детекторов. МСКТ сердца дает возможность 3-мерной реконструкции сердца и используется для выявления дефектов клапанов.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца — метод получения диагностических изображений, основанный на использовании физического явления ядерно-магнитного резонанса, таким образом, он безопасен для организма.

- Возможна также консультация терапевта, кардиохирурга.

Лечение приобре

Консервативное (медикаментозное) лечение приобретенного порока сердца назначают лишь с целью стабилизировать ритм сердца, предупредить сердечную недостаточность (состояние, при котором сердце не в состоянии обеспечить нормальный кровоток во всех органах), осложнения и рецидивы (повторы) основного заболевания, вызвавшего порок сердца.

Основным методом лечения приобретенных пороков сердца является хирургический.

Исправление дефекта клапана:

- вальвулотомия (рассечение сросшихся сворок клапанов сердца);

- вальвулопластика (восстановление работы клапана путем рассечения стенок клапана и последующего сшивания новых створок).

- Протезирование (замена на искусственный) клапана.

Осложнения и последствия

- Развитие сердечной недостаточности (состояние, при котором сердце не в состоянии адекватно обеспечить кровью все органы и ткани).

- Нарушение ритма сердца (любой ритм сердца, отличный от нормального).

- Тромбоэмболические осложнения (осложнения, при которых тромбы (сгустки крови в сосуде) с током крови могут попасть в любой сосуд организма, закупорить его просвет и вызвать нарушение функции органа).

- Инвалидизация пациентов.

- Летальный исход (смерть).

Профилактика приобретенного порока сердца

Профилактика всех приобретенных пороков сердца заключается в профилактике основного заболевания, являющегося причиной порока (например, своевременное лечение ангины (инфекционного заболевания с преимущественным поражением небных миндалин) предотвращает развитие ревматизма (системного воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественным поражением сердца)).

Пороки сердца – общее название для группы стойких нарушений сердечной деятельности, обусловленных патологическими изменениями строения сердца, его клапанного аппарата и отходящих от него сосудов. Как следствие, наступают расстройства внутрисердечной и общей гемодинамики (кровообращения).

Классификация, симптомы и признаки

Существует общепринятая классификация, согласно которой различают врожденные пороки сердца и приобретенные. Это 2 основные группы, каждая из которых включает несколько типов патологий. Они отличаются как причинами возникновения, так и симптомами, особенностями развития, методами диагностики и лечения.

Врожденный порок сердца (ВПС)

Возникает вследствие аномального формирования сердца и больших сосудов в первые 3–8 недель внутриутробного развития плода, чему способствовало негативное воздействие некоторых внешних факторов, болезни матери или прирожденная наследственность. Некоторые ВПС возникают в первые 2-3 месяца жизни человека из-за нарушения перестройки внутриутробного кровообращения плода, совмещенного с материнским кровотоком, на самостоятельный механизм.

Известно более 35 типов различных ВПС, далее приведены наиболее часто встречающиеся из них.

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)

Врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями, которому в 2-3 раза больше подвержены представители женского пола. У детей может протекать без каких-либо симптомов, некоторые спокойно занимаются спортом. С возрастом появляются

- одышка при физической нагрузке;

- бледность кожи;

- утомляемость;

- предрасположенность к бронхитам.

На какое-то время самочувствие может субъективно улучшиться, но после 20 лет у большинства больных состояние ухудшается. Нарастает одышка, появляется цианоз (синюшный окрас) кожных покровов, нарушается ритм сердца.

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

Порок развития перегородки, приводящий к формированию сообщения левого и правого желудочков. Жалоб пациенты обычно не предъявляют, размеры сердца не увеличены, легочная гипертензия не развивается, есть склонность к спонтанному закрытию дефекта. При средних и больших дефектах дети отстают в физическом развитии, возможны частые пневмонии. При осмотре отмечается бледность кожных покровов, парастернальный «сердечный горб».

Открытый артериальный проток (ОАП)

Артериальный проток – сосуд, соединяющий аорту и легочную артерию, необходим только для внутриутробного развития плода. После первого вдоха при рождении появляется легочное кровообращение, и необходимость в протоке отпадает, он закрывается на протяжении 10 дней. Пороком считается его функционирование у доношенных детей свыше этого срока.

Клинические проявления зависят от объема сбрасываемой через проток крови. При широком протоке, когда сброс большой, отмечается:

- отставание в физическом развитии;

- слабость;

- утомляемость;

- бледность;

- одышка при физической нагрузке;

- подверженность ОРВИ и пневмониям;

Если же размер протока небольшой, то патология длительное время не демонстрирует никаких признаков, выражаясь в пубертатном возрасте или позже (роды, значительные нагрузки, занятия спортом). Пульс у пациентов с ОАП высокий, быстрый, определяется пульсация сосудов шеи, капиллярный пульс. Диастолическое давление снижено, хотя систолическое в норме или умеренно повышено.

Коарктация аорты (КА)

Врожденное сужение аорты, чаще всего в месте перехода дуги аорты в её нисходящую часть. Составляет 5-8% от общего числа ВПС, среди больных гораздо больше мужчин. Симптоматика определяется анатомическими, возрастными изменениями и сочетанием с другими ВПС, а именно:

- замедление физического развития;

- диспропорция телосложения – хорошее развитие плечевого пояса на фоне общей задержки роста, гипотрофия мышц нижних конечностей;

- повышенная утомляемость;

- головные боли;

- головокружения, обмороки.

Со временем возможны носовые кровотечения, боли в области сердца, судороги мышц ног, жалобы на то, что мерзнут стопы. У женщин могут быть нарушения менструального цикла, бесплодие. Иногда у больных случаются гипертонические кризы.

Сегодня ВПС встречаются с частотой 8 на 1000, или 1 на 125 новорожденных. Чаще других видов наблюдается ДМЖП (от 30 до 50% всех ВПС), ОАП приходится на 10% случаев.

Приобретенный порок сердца (ППС)

Заболевание, в основе которого лежат морфологические (изменения в строении) или функциональные нарушения клапанного аппарата (створок клапанов, фиброзного кольца, хорд, папиллярных мышц). Развиваются ППС в результате острых или хронических болезней либо травм, нарушающих функцию клапанов и вызывающих изменения внутрисердечной гемодинамики.

В нормальном состоянии сердечные клапаны обеспечивают ток крови в одном направлении: в должные моменты они закрываются и открываются, пропуская кровь или ставя ей заслон. При образовании порока случается органическое поражение клапанного аппарата различного генеза (происхождения). Поражение клапанов сердца проявляется в их неспособности к полному раскрытию (приводит к сужению соответствующего отверстия) либо в неполном смыкании (вызывает их недостаточность).

Стеноз (сужение) клапанных отверстий сопровождается уменьшением площади выходного отверстия, что приводит к затруднению опорожнения полости сердца и увеличению давления между его отделами.

Недостаточность клапанов характеризуется регургитацией, то есть обратным потоком крови за счет неполного смыкания створок по причине их укорачивания, сморщивания, перфорации либо расширения фиброзного клапанного кольца.

Недостаточность митрального клапана (НМК)

Неспособность левого предсердно-желудочкового клапана препятствовать обратному току крови из левого желудочка в левое предсердие во время систолы (сокращения) желудочков сердца. Регистрируется у 50% больных с различными пороками сердца, но в чистом виде встречается редко. У детей наблюдается гораздо чаще, чем у взрослых. Часто совмещается с митральным стенозом или пороками клапанов аорты. В течении НМК условно выделяют 3 периода: компенсации, легочной венозной гипертензии и правожелудочковой недостаточности.

Поскольку компенсация приходится на самый мощный отдел сердца – левый желудочек, то этот период довольно длительный. Бессимптомное течение можно наблюдать на протяжении нескольких лет. При появлении клинических симптомов наиболее типичны жалобы на одышку (98%), быструю утомляемость (87%). На более поздних стадиях отмечаются:

- акроцианоз – цианоз губ, кончика носа, пальцев;

- ортопноэ – одышка в лежачем положении, пациент вынужденно предпочитает сидячее либо полулежащее положение;

- отеки на ногах;

- набухание шейных вен;

- редко – увеличение живота в объеме (асцит).

Митральный стеноз (МС)

Так называют сужение левого предсердно-желудочкового отверстия, что препятствует току крови из левого предсердия в желудочек при диастоле желудочков. Самая характерная жалоба – одышка, именно она часто служит причиной обращения к врачу. Она возникает при нагрузке, когда площадь клапана уменьшается вдвое. По мере прогрессирования сужения появляются другие симптомы:

- ортопноэ;

- ночные приступы сердечной астмы;

- тахикардия;

- мышечная слабость, быстрая утомляемость;

- тяжесть в правом подреберье;

- диспепсические расстройства;

- боли в области сердца.

Типичные признаки тяжелого МС – синюшно-красный цвет щек, возникающий в результате уменьшения сердечного выброса, и разный пульс на лучевых артериях верхних конечностей.

Недостаточность клапана аорты

Причиной служит деформация соединительной ткани клапана аорты. Его створки стают короче, могут провисать, края утолщаются – всё это приводит к недостаточному смыканию створок при диастоле.

Симптоматика зависит от темпов формирования и размера дефекта клапана. На стадии компенсации субъективные ощущения обычно отсутствуют. Одышка начинается только при значительной физической нагрузке, но далее, по мере развития недостаточности левого желудочка, – в покое и напоминает сердечную астму. Также могут присутствовать:

- головокружение;

- сердцебиение;

- стенокардия;

- бледность кожных покровов;

- выраженная пульсация сонных артерий – «танец каротин»;

- синхронный с пульсацией сонных артерий тик головы (симптом Мюссе);

- пульсирующее сужение зрачков (симптом Ландольфи);

- высокий и быстрый пульс.

Иногда присутствует капиллярный пульс – ритмичное изменение интенсивности окраса нёбного язычка и миндалин (симптом Мюллера), ногтевого ложа (симптом Кринке).

Стеноз устья аорты

Вследствие поражения створки аортального клапана утолщаются, стают плотнее, этим процессам способствует появление фиброзных наложений на желудочковой стороне клапана. Одновременно разрастается ткань клапана из-за механического раздражения интенсивным кровотоком. Свободные края створок спаиваются, что вызывает постепенное сужение аортального отверстия.

При небольших анатомических изменениях аортального клапана пациенты на протяжении многих лет не жалуются на здоровье, сохраняют довольно высокую трудоспособность, могут заниматься спортом и хорошо переносить большие физические нагрузки. Более выраженная преграда для кровотока из левого желудочка увеличивает силу сердечных сокращений, появляется ощущение выраженного сердцебиения. Развитие порока сопровождается такими признаками:

- быстрая утомляемость;

- одышка;

- головокружение;

- потеря сознания;

- бледность

- пульс медленный, слабый.

Нередко наблюдается стенокардия напряжения, вызванная несоответствием коронарного кровотока метаболическим потребностям гипертрофированного левого желудочка. Неадекватная, чрезмерная нагрузка сожжет спровоцировать отек легких. Появление приступов сердечной астмы в сочетании со стенокардией рассматриваются как симптом неблагоприятного прогноза.

Сочетанный аортальный порок сердца

Представляет собой сочетание клапанного стеноза устья аорты и недостаточности аортального клапана. Створки утолщенные, ригидные (двигаются с трудом), сросшиеся, что обуславливает их неполное раскрытие при систоле желудочков.

Клиническая картина в этом случае сочетает признаки стеноза аорты и аортальной недостаточности. Но при этом отсутствуют симптом Квинке, «танец каротид», а пульсация крупных артерий усилена.

Недостаточность трикуспидального клапана (НТК)

Порок связан с регургитацией крови из правого желудочка в правое предсердие. Компенсаторные механизмы во многом схожи с таковыми в левых отделах сердца при НМК. Но ввиду ограниченных компенсаторных возможностей тонкостенного правого предсердия рано возникают системная венозная гипертензия и развернутая картина правожелудочковой недостаточности.

С началом декомпенсации порока развивается быстро прогрессирующая симптоматика:

- гипостатические отеки, увеличивающиеся к вечеру (обычно на стопах и голенях);

- никтурия – частые позывы к мочеиспусканию ночью;

- тяжесть в правом подреберье (из-за увеличения печени);

- боли в эпигастрии (при застойном гастрите);

- одышка;

- акроцианоз;

- снижение температуры кистей и стоп;

- желтый оттенок кожи.

Диагностика

Диагностические мероприятия при обнаружении порока сердца и определении его типа требуют комплексного подхода. Для начала врач собирает анамнез: выясняет жалобы пациента, время и обстоятельства их проявления, интенсивность, наследственные факторы. На этом этапе ценной будет и информация от близких людей, нередко они замечают подробности, которым больной не придает значения.

Далее врач проводит физикальную диагностику:

- визуальный осмотр;

- пальпацию (ощупывание);

- перкуссию (простукивание);

- аускультацию (выслушивание).

Визуально оценивают окрас кожного покрова, строение тела пациента, особенности развития, предпочитаемую позу. При пальпации определяются характеристики пульса, сердечных сокращений, систолическое дрожание, температура кожных покровов на разных участках тела. Аускультативно определяются тоны сердца, их акценты, диастолические и систолические шумы. Перкуторно выявляется расширение границ сердца, других органов. Обязательно измеряется артериальное давление.

В обязательном порядке назначается лабораторная диагностика:

- биохимический и общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин);

- серологическое исследование (белки, белковые фракции, фибриноген и пр.);

- коагулограмма.

После физикальной и лабораторной диагностики назначают инструментальные методы обследования.

Эхокардиография

Один из основных методов диагностики пороков сердца и выявления сопутствующих им аномалий. Разрешает осуществить подробную визуализацию аномалии, оценить её размеры и влияние на гемодинамику. В режимах цветного и импульсного доплера есть возможность определить скорость и направление кровотока. Ключевое исследование для подтверждения диагноза, оценки тяжести патологии и прогноза.

Разновидность этой методики – чреспищеводная эхокардиография – показана при затрудненной по разным причинам классической трансторакальной эхокардиографии. Обязательно осуществляется при операции на клапане для мониторинга результатов.

Катетеризация сердца

Применяется для подтверждения диагноза, если доплерэхография не в состоянии детально выявить морфологические параметры порока и его гемодинамическую значимость, а также при выполнении некоторых видов коррекции аномалий.

Нагрузочные тесты

Тесты с физической нагрузкой полезны для обнаружения объективных признаков у пациентов без клинических симптомов и выраженных жалоб. Метод рекомендован истинно бессимптомным больным с аортальным стенозом.

Компьютерная томография (КТ)

Методика разрешает точно установить выраженность кальциноза клапанов с высокой достоверностью результата. В специализированных центрах спиральную КТ используют для исключения ишемической болезни сердца у пациентов с низким риском атеросклероза.

Также применяют другие методы инструментального обследования:

- электрокардиографию (ЭКГ);

- рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях;

- суточное мониторирование ЭКГ.

Причины развития

К наиболее распространенным причинам врожденных пороков относятся:

- неблагоприятные факторы окружающей среды (химические, биологические, физические тараторены);

- сочетанное воздействие наследственных факторов и окружающей среды – обуславливают 90% случаев ВПС;

- хромосомные аномалии (8%);

- перенесенная при беременности краснуха;

- прием некоторых лекарственных препаратов (противосудорожные, гормональные контрацептивы и др.).

Среди причин развития приобретенных пороков сердца называют:

- ревматизм (около 75% случаев);

- инфекционный эндокардит;

- атеросклероз;

- ревматоидный артрит;

- системные заболевания соединительной ткани;

- острый инфаркт миокарда;

- постинфарктный кардиосклероз;

- ишемическая болезнь сердца;

- миокардиты;

- аневризма аорты;

- первичный «идиопатический» кальциноз фиброзного кольца;

- травмы сердца и пр.

Лечение

В большинстве случаев рекомендовано оперативное лечение пороков сердца, то есть осуществление хирургических операций. Традиционная (медикаментозная) терапия играет роль вспомогательной методики, используются препараты для профилактики и лечения сердечной недостаточности и других осложнений.

Лечение медикаментами при ВПС патогенетическое, направлено на мобилизацию компенсаторных механизмов и достижение оптимального состояния организма больного ко времени хирургической операции. Консервативная терапия при ППС на стадиях компенсации поводится медикаментозная терапия сердечной недостаточности и, при необходимости, ревмокардита, операции показаны в случае декомпенсации.

Какие врачи лечат

Ключевую роль в процессе лечения любого типа порока сердца играют специализированный врач-кардиолог, кардиотерапевт и кардиохирург. Именно они на основании полученной в ходе всесторонней диагностики совокупности данных ставят диагноз и определяют дальнейшую тактику лечения.

Помимо них в процессе лечения принимают участие врачи инструментальной и лабораторной диагностики. Больным с пороком сердца нужно в обязательном порядке проходить тщательное обследование хотя бы раз в год. Это позволит вовремя выявить критические нарушения и предпринять необходимые лечебные мероприятия.

Пороки сердца часто сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты часто проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза. Симптоматика артериального стеноза схожа с клинической картиной целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний, а митральный стеноз нужно отличать от тиреотоксикоза.

Поэтому очень важна квалификация врача. Кардиологи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) обладают многолетним опытом успешного лечения пороков сердца, клиника занимает одно из ведущих мест в этой области.

Показания

Для патологий, вызванных ВПС показания к проведению хирургических операций следующие:

- признаки сердечной недостаточности при неэффективности медикаментозной терапии;

- значительный артериовенозный сброс (соотношение легочного к системному объему крови 1,5:1 и больше);

- отставание ребенка в физическом развитии;

- обнаружение дилатации правого предсердия и правого желудочка по данным эхокардиографии;

- признаки легочной гипертензии.

Показанием к операции при ППС является развитие любого типа этих пороков до стадии выраженной декомпенсации, когда возникает непосредственная угроза жизни пациента.

Противопоказания

Противопоказанием для оперативного вмешательства при ВПС будет развитие обратного (веноартериального) сброса крови через дефект.

Относительными противопоказаниями при ППС выступают:

- гемодинамическая нестабильность;

- ишемическая болезнь сердца без должного лечения;

- тяжелая легочная патология;

- тромб в левом предсердии;

- тяжелая сопутствующая аортальная патология и др.

Стоимость первичного приема, исследований, лечения

Говорить о какой-либо фиксированной цене лечения порока сердца в Москве будет нецелесообразно. Нужно понимать, что ситуация каждого пациента индивидуальна, очень многое зависит от особенностей и состояния организма, типа и стадии развития порока. Лечение этой патологии не может быть дешевым, но это не повод отчаиваться. Существует государственная программа финансирования (полного или частичного) лечения таких пациентов, в том числе проведения операций за счет бюджетных средств.

Сориентироваться в стоимости первичного приема можно по соответствующей таблице услуг. Там же приведены цены на основные виды диагностических процедур, лабораторные анализы.

Преимущества лечения в клинике АО «Медицина»

В лечении любой болезни на первый план всегда выходит профессионализм врача. Клиника АО «Медицина» по праву гордиться своими специалистами. На их счету сотни успешных операций, а значит – спасенных жизней!

Здесь практикуют ведущие кардиологи и кардиохирурги России. При необходимости пациентов консультируют академики, профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, ведь клиника является базой для медицинского университета. Поддерживается постоянная связь с международными врачебными сообществами, внедряются новые методики лечения.

Не менее важно техническое оснащение. Оснащение современным сверхточным оборудованием, помноженное на многолетний опыт врачей, позволяет добиться успеха даже в самых тяжелых случаях. Огромное значение имеет и своевременное обращение за медицинской помощью, а в случае с пороком сердца счет времени может быть на дни. Не медлите, запишитесь на прием – мы сумеем помочь!

Приобретённые пороки сердца (ППС) – это группа заболеваний, при которых нарушается строение и функция клапанов сердца, что вызывает перестройку гемодинамики, вследствие чего происходит перегрузка соответствующих отделов сердца, гипертрофия сердечной мышцы, нарушение кровообращения в сердце и в организме в целом.

Если в результате патологического процесса возникает деформация тканей клапана и сужается отверстие, через которое кровь поступает в следующий отдел сердца, то такой порок называется стенозом. Деформация может приводить к не смыканию клапанов сердца из-за изменения формы, укорочения их в результате рубцевания пораженных тканей, этот порок называется недостаточностью. Недостаточность клапанов бывает функциональной, возникающей в результате растяжения камер сердца, площади неизмененного клапана оказывается недостаточно для закрытия увеличившегося отверстия – створки провисают (пролабируют).

Работа сердца перестраивается в зависимости от возникших изменений и потребностей кровотока в организме.

Причины возникновения приобретенных пороков сердца

В большинстве случаев пороки вызваны ревматическими заболеваниями, в частности ревматическим эндокардитом (около 75% случаев). Причиной могут быть также развитие атеросклероза, системные болезни соединительной ткани, травмы, сепсис, инфекции, перегрузки, аутоиммунные реакции. Эти патологические состояния вызывают нарушения в структуре сердечных клапанов.

Классификация приобретенных пороков сердца

В сердце человека четыре камеры: левые и правые предсердия и желудочки, – между которыми находятся сердечные клапаны. Из левого желудочка выходит аорта, а из правого – легочная артерия.

Между левыми сердечными камерами находится двустворчатый клапан, митральный. А между правыми отделами – трехстворчатый клапан, другое название — трикуспидальный. Перед аортой расположен клапан аортальный, перед легочной артерией – еще один, клапан легочной артерии.

Работоспособность сердечной мышцы зависит от функционирования клапанов, которые при сокращении мышцы сердца пропускают кровь в следующий отдел без препятствий, а при расслаблении мышцы сердца не позволяют крови поступать обратно. Если функция клапанов нарушается, то нарушается и функция сердца.

По причинам формирования пороки классифицируются следующим образом:

- дегенеративные, или атеросклеротические, они встречаются в 5,7% случаев; чаще эти процессы развиваются после сорока-пятидесяти лет, происходит отложение кальция на створках пороженных клапанов, что приводит к прогрессированию порока;

- ревматические, формирующиеся на фоне ревматических заболеваний (в 80% случаев);

- пороки, возникающие как результат воспаления внутренней оболочки сердца (эндокардит);

- сифилитические (в 5% случаев).

По типу функциональной патологии пороки делят на такие типы:

- простые – недостаточность клапана или его стеноз;

- комбинированные – недостаточность либо сужение двух и более клапанов;

- сочетанные – обе патологии на одном клапане (стеноз и недостаточность).

В зависимости от локализации выделяют следующие патологии:

- митральный порок;

- трикуспидальный порок;

- аортальный порок.

Гемодинамика может быть нарушена в разной степени:

- незначительно;

- умеренно;

- выраженно.

Митральный клапан страдает чаще, чем аортальный. Реже встречаются патологии трикуспидального клапана и клапана легочной артерии.

Симптомы приобретенных пороков сердца

Митральный стеноз

Проявляется уплотнением или сращением створок, уменьшением площади отверстия митрального клапана. В результате ток крови из левого предсердия в левый желудочек затруднен, левое предсердие начинает работать с повышенной нагрузкой. Это приводит к увеличению левого предсердия. В левый желудочек кровь поступает в меньшем объеме.

В связи с уменьшением площади митрального отверстия увеличивается давление в левом предсердии, а затем и в легочных венах, через которые кровь, обогащенная кислородом, из легких поступает в сердце. Обычно давление в легочных артериях начинает повышаться, когда диаметр отверстия становится менее 1 см, по сравнению с нормальным 4-6 см, в артериолах легких возникает спазм, который усугубляет процесс. Таким образом, формируется так называемая легочная гипертензия, длительное существование которой приводит к склерозу артериол с их облитерацией, которую невозможно устранить даже после устранения стеноза.

При этом пороке гипертрофируются и расширяются, прежде всего левое предсердие, а затем и правые отделы сердца.

В начале формирования данного порока симптомы мало заметны. В дальнейшем на первое место выступают одышка, кашель при физической нагрузке, а потом и в покое. Может возникать кровохарканье, упорные боли в области сердца, нарушения ритма (тахикардия, мерцательная аритмия). Если процесс заходит далеко, то при физической нагрузке может развиваться отек легких.

Существуют физикальные признаки митрального стеноза: диастолический шум в сердце, ощущается соответствующее этому шуму дрожание грудной клетки («кошачье мурлыканье»), изменяются границы сердца. Опытный специалист может часто поставить диагноз уже при внимательном осмотре пациента.

Митральная недостаточность

Недостаточность клапана выражается в возможности крови возвращаться обратно в предсердие во время сокращения левого желудочка, так как между левыми предсердием и желудочком остается сообщение, не закрываемое створками клапана в момент сокращения. Вызывается такая недостаточность либо деформацией клапана в результате изменяющего ткани процесса, либо его провисанием (пролапс), из-за растяжения камер сердца при их перегрузке.

Компенсированная митральная недостаточность длится обычно несколько лет, в пораженном сердце усиливается работа левого предсердия и левого желудочка, сначала развивается гипертрофия мышц этих отделов, а затем полости начинают расширяться (дилятация). Тогда из-за снижения ударного объема минутный выброс крови из сердца начинает снижаться, а количество вернувшейся (регургитация) крови в левое предсердие увеличивается. Начинается застой крови в малом круге кровообращения (легочном), увеличивается давление в нем, возрастает нагрузка на правый желудочек, он гипертрофируется и расширяется. Это приводит к быстрой декомпенсации сердечной деятельности и развитию правожелудочковой недостаточности.

Если компенсаторные механизмы не успевают развиться при остро возникшей недостаточности митрального клапана, то заболевание может дебютировать с отека легких и привести к летальному исходу.

Клинические проявления митральной недостаточности в компенсированную стадию минимальны и могут быть не замечены пациентом. Начинающаяся декомпенсация характеризуется одышкой, плохой переносимостью физической нагрузки, потом, когда увеличивается застой в легочном круге кровообращения, появляются приступы сердечной астмы. Кроме того, могут беспокоить боли в области сердца, приступы сердцебиения, перебои в работе сердца.

Правожелудочковая сердечная недостаточность приводит к застою крови в большом круге кровообращения. Увеличивается печень, появляются цианоз губ, конечностей, отеки на ногах, жидкость в животе, нарушение ритма сердца (50% больных имеют мерцательную аритмию).

Поставить диагноз митральной недостаточности в настоящее время при имеющихся инструментальных методах исследования: ЭКГ, ЭХО-КГ, лучевые методы диагностики, вентрикулография и прочие- не сложно. Однако осмотр внимательного врача — кардиолога на основании анамнеза, аускультации, перкуссии, пальпации позволит составить правильный алгоритм обследования и своевременно принять меры по предотвращению дальнейшего развития процесса формирования порока.

Аортальный стеноз

Этот порок среди ППС выявляется довольно часто, в 80—85% случаев он формируется в результате ревматизма, в 10-15% случаев приобретается на фоне атеросклеротического процесса, с последующим отложением кальция в атеросклеротических бляшках (кальциноз). Происходит сужение устья аорты в месте полулунного клапана аорты. Много лет левый желудочек работает с возрастающим напряжением, однако, когда резервы истощаются, начинает страдать левое предсердие, легочный круг, а затем правые отделы сердца. Увеличивается градиент давления между левым желудочком и аортой, который напрямую связан со степенью сужения отверстия. Выброс крови из левого желудочка становится меньше, ухудшается питание сердца кровью, что проявляется стенокардией, низким артериальным давлением и слабостью пульса, недостаточностью мозгового кровообращения с неврологическими симптомами, среди которых — головокружение, головная боль, потеря сознания.

Появление жалоб у пациентов начинается, когда площадь устья аорты уменьшается больше, чем наполовину. Когда появляются жалобы, то это говорит о далеко зашедшем процессе, о большой степени стеноза и высоком градиенте давления между левым желудочком и аортой. В этом случае речь о лечении надо вести уже с учетом хирургической коррекции порока.

Аортальная недостаточность — это патология клапана, при которой выход из аорты не перекрывается полностью, кровь имеет возможность обратного поступления в левый желудочек в фазе его расслабления. Стенки желудочка утолщаются (гипертрофируются), так как приходится перекачивать больший объем крови. При гипертрофии желудочка постепенно проявляется недостаточность его питания. Большая масса мышц требует большего притока крови и обеспечения кислородом. В то же время из-за того, что часть крови в диастолу возвращается в левый желудочек, снижается аортально-левожелудочковый градиент (именно он определяет коронарный кровоток) и, в результате крови в артерии сердца поступает меньше. Возникает стенокардия. Появляются ощущения пульсации в голове, шее. Характерны неврологические проявления, такие как: дурнота, головокружение, внезапные обмороки, особенно при физической нагрузке, при изменении положения тела. Для гемодинамики большого круга кровообращения при этом пороке характерны: высокое систолическое давление, низкое диастолическое, компенсаторная тахикардия, усиленная пульсация круп

ных артерий, в том числе аорты. В стадию декомпенсации развивается дилятация (расширение) левого желудочка, снижается эффективность систолы, повышается давление в нем, затем в левом предсердии и малом круге кровообращения. Появляются клинические признаки застоя в малом круге кровообращения: одышка, сердечная астма.

Тщательный осмотр врача – кардиолога может позволить врачу заподозрить или даже поставить диагноз аортальной недостаточности. Так известные симптомы, как «пляска каротид» — усиленная пульсация сонных артерий, «капиллярный пульс», который выявляется при надавливании на ногтевую фалангу, симптом де Мюссе- когда голова пациента покачивается в такт фазам сердечного цикла, пульсация зрачков и прочие выявляются уже в стадии далеко зашедшего процесса. А вот пальпация, перкуссия, аускультация и тщательный сбор анамнеза позволят выявить заболевание на более ранних стадиях и предотвратить прогрессирование заболевания.

Трикуспидальный стеноз

Этот порок редко возникает как изолированная патология. Он выражается в сужении имеющегося отверстия между правым желудочком и правым предсердием, которые разделяются трикуспидальным клапаном. Чаще всего он возникает при ревматизме, инфекционном эндокардите и др. системных заболеваниях соединительной ткани; иногда возникает сужение отверстия в результате образования миксомы-опухоли, сформировавшейся в правом предсердии, реже бывают другие причины. Гамодинамика нарушается в результате того, что не вся кровь из предсердия может поступить в правый желудочек, что в норме должно происходить после систолы предсердия. Предсердие перегружается, растягивается, кровь застаивается в большом круге кровообращения, увеличивается печень, появляются отеки нижних конечностей, жидкость в брюшной полости. Из правого желудочка крови поступает в легкие меньше, это вызывает появление одышки. В начальной стадии симптомов может не быть, указанные гемодинамические нарушения возникают позже -сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, тромбоз, синюшность ногтей, губ, желтушность кожи.

Трикуспидальная недостаточность. Эта патология чаще всего сопровождает другие пороки, проявляется в виде недостаточности трикуспидального клапана. Из-за венозного застоя постепенно развивается асцит, печень и селезенка увеличиваются в размерах, отмечается высокое венозное давление, развивается фиброз печени и снижение ее функции.

Комбинированные пороки и сочетание патологических состояний

Чаще всего встречается такое сочетание, как митральный стеноз и митральная недостаточность. При таком патологическом сочетании уже на ранних стадиях отмечается цианоз, одышка. Аортальный порок характеризуется стенозом и недостаточностью клапана одновременно, обычно имеет неярко выраженные признаки двух состояний.

При комбинированных пороках поражены несколько клапанов, и в каждом из них могут быть как изолированные патологии, так и их сочетание.

Методы диагностики сердечных пороков

Для того чтобы установить диагноз порока сердца, собирается анамнез, выявляется наличие заболеваний, которые могли привести к деформации сердечного клапана: ревматические болезни, инфекционные, воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, травмы.

-

Обязательно проводится осмотр пациента, выявляется присутствие одышки, цианоза, отеков, пульсации периферических вен. С помощью перкуссии выявляют границы сердца, проводят прослушивание тонов и шумов в сердце. Выявляют размеры печени и селезенки.

-

Основным методом диагностики клапанной патологии является эхокардиография, которая позволяет выявить порок, определить площадь отверстия между предсердием и желудочком, размеры клапанов, сердечную фракцию, давление в легочной артерии. Более точную информацию о состоянии клапанов можно получить при проведении чреспищеводной эхокардиографии.

-

Также используется в диагностике электрокардиография, которая позволяет оценить наличие гипертрофии предсердий и желудочков, выявить признаки перегрузки отделов сердца. Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ позволяет выявить нарушения ритма и проводимости.

-

Высокоинформативными методами диагностики пороков сердца являются МРТ сердца или МСКТ сердца. Компьютерные томографии дают точные и многочисленные срезы, по которым можно точно диагностировать порок и его вид.

-

Не последнюю роль в диагностике занимают лабораторные исследования, среди которых – анализы мочи, крови, определение сахара в крови, уровня холестерина, ревматоидные пробы. Лабораторные анализы позволяют выявить причину заболевания, что играет важную роль для последующего лечения и поведения больного.

Профилактика и прогноз при ППС

Таких мер профилактики, которые бы на сто процентов спасали бы от приобретенного порока сердца, нет. Но есть ряд мер, которые позволят снизить риск развития пороков сердца. Имеются ввиду следующие:

- своевременная терапия инфекций, вызванных стрептококком (в частности ангины);

- бициллинопрофилактика при факте ревматической атаки;

- прием антибиотиков перед хирургическими и стоматологическими манипуляциями при наличии риска инфекционного эндокардита;

- профилактика сифилиса, сепсиса, ревматизма: санация инфекционных очагов, правильное питание, режим труда и отдыха;

- отказ от вредных привычек;

- наличие умеренной физической нагрузки, доступные физические упражнения;

- закаливание.

Прогноз для жизни и трудоспособности людей с пороками сердца зависит от общего состояния, тренированности человека, физической выносливости. Если отсутствуют симптомы декомпенсации, человек может жить и работать в обычном режиме. Если же развивается недостаточность кровообращения, труд должен быть или облегчен, или прекращен, показано санаторное лечение на специализированных курортах.

Необходимо наблюдаться у кардиолога, чтобы отслеживать динамику процесса и при прогрессировании заболевания вовремя определить показания к кардиохирургическому лечению порока сердца.

Лечение приобретенных пороков сердца может быть консервативное и оперативное

Консервативное лечение эффективно только на ранних этапах развития порока сердца и требует обязательного динамического наблюдения кардиолога.

ППС следует лечить хирургически тогда, когда:

- Прогрессирует сердечная недостаточность.

- Патологические изменения клапана существенно влияют на гемодинамику.

- Проводимая консервативная терапия не оказывает должного эффекта.

- И возникают опасения в появлении серьезных осложнений.

Виды операций на пороки сердца

Открытые операции на сердце проводятся в условиях искусственного кровообращения посредством срединной стернотомии. Срединная стернотомия создает для кардиохирурга оптимальные условия для работы — выполнения необходимых хирургических вмешательств при различных патологиях и для подключения аппарата искусственного кровообращения. Разрез мягких тканей по длине примерно равен длине грудины (около 20 см), а грудина рассекается по всей длине.

Основные два вида операций, которые в настоящее время применяются при ППС-это реконструкция пораженных клапанов (пластика) или их протезирование.

Клапансохраняющая операция

Выполняется для устранения причины дисфункции клапана.

Если клапаны не смыкаются (недостаточность клапана), то кардиохирург в процессе операции добивается нормализации смыкания створок клапана, проводя резекцию створок клапана, аннулопластику, комиссуральную пластику, протезирование хорд. Если существует клапанный стеноз, то проводится разделение тех участков створок, которые срослись из-за патологического процесса -выполняется открытая комиссуротомия.

Клапанзамещающая операция

В случае невозможности выполнения пластики, когда нет для этого условий, выполняют клапанзамещающие операции протезирования клапанов сердца. В случае вмешательства на митральном клапане протезирование выполняют с полным или частичным сохранением передней или задней створок клапана, а при невозможности без их сохранения.

При клапанзамещающих операциях используют протезы.

- Протезы могут изготовлять из тканей животного или человека. Такие протезы называют биологическими. Основное преимущество его состоит в том, что пациенту не надо принимать антикоагулянтные препараты в течение последующих лет жизни, а основной их минус — ограниченный срок службы (10-15 лет).

- Протезы, состоящие целиком из механических элементов (титана и пиролитического углерода, называются механическими. Они очень надёжны и способны служить безотказно много лет, без замены, но после такой операции пациенту необходимо всегда, пожизненно принимать антикоагулянты, в этом отрицательный момент применения механического протеза.

Минимально инвазивные операции

Современная хирургия, благодаря созданию новых инструментов, получила возможность модифицировать оперативные доступы к сердцу, что приводит к тому, что операции становятся минимально травматичными для пациента.

Смысл таких операций заключается в том, что доступ к сердцу осуществляется посредством небольших разрезов на коже. При миниинвазивных операциях на митральном клапане проводится правосторонняя боковая миниторакотомия, при этом кожный разрез делается не более 5 см, это позволяет полностью отказаться от рассечения грудины и обеспечивает удобный доступ к сердцу. Для улучшения визуализации применяется эндоскопическая видео поддержка, обладающая многократным увеличением. При миниинвазивном доступе к аортальному клапану разрез на коже примерно в два раза меньше (длина разреза 8 см), а грудина рассекается по длине в верхней ее части. Преимущество данного метода заключается в том, что не рассеченный участок грудины обеспечивает большую стабильность после операции, а также в лучшем косметическом эффекте за счет уменьшения размера шва.

Эндоваскулярные операции- транскатетерное протезирование аортального клапана (TAVI).

Методы транскатетерной имплантации аортального клапана:

- Вся операция осуществляется через кровеносный сосуд (бедренную или подключичную артерию). Смысл процедуры заключается в проколе бедренной или подключичной артерии катетером-проводником и доставке стент-клапана против тока крови к месту его имплантации (корень аорты).

- Через аорту. Суть метода состоит в рассечении грудины на небольшом протяжении (министернотомия) и проколе стенки аорты в восходящем отделе и имплантации стент-клапана в корень аорты. Метод используется при невозможности доставки клапана через бедренную и подключичную артерию, а также при выраженном изгибе дуги арты.

- Через верхушку сердца. Смысл процедуры состоит в нанесении небольшого разреза в пятом межреберье слева (миниторакотомия), проколе верхушки сердца катетером-проводником и установке стент-клапана. Как только новый клапан имплантирован, катетер удаляется. Новый клапан начинает работать незамедлительно.

Существует два вида стент-клапанов:

- Самораскрывающиеся стент-клапан раскрывается до нужного размера после удаления с него ограничительной оболочки муфты.

- Баллон-дилатируемый стент-клапан, который расширяется до нужного размера при раздувании баллона; после окончательной установки стент-клапана баллон сдувается и удаляется.

Для определения возможности проведения операции TAVI пациент должен пройти ряд обследований, включая ЭКГ, эхокардиографию, компьютерную томографию (КТ) и ангиографию.

В настоящее время все более широкое применение процедура TAVI находит не только при аортальном стенозе, но и при аортальной недостаточности, а также их сочетании. Кроме того, операция TAVI применяется при дисфункции биологического протеза аортального клапана.

Операция TAVI проводится под общим наркозом и требует междисциплинарного подхода. Процедура выполняется специализированной командой, которая включает интервенционного кардиолога, кардиохирурга, анестезиолога, радиолога.

Наличие стент-клапана не является показанием к приему пациентом антикоагулянта непрямого действия Варфарина (при отсутствии других показаний).

Всего лишь за один день сердце здорового человека перекачивает до 7 000 литров крови. Этот небольшой мышечный орган напряженно и безостановочно работает на протяжении всей нашей жизни. Поэтому неудивительно, что иногда с ним случаются различные патологические отклонения. Все они объединены одним понятием — «порок сердца». Такое заболевание характеризуется дефектными изменениями составляющих органа — клапанов, перегородок, стенок камер и сосудов. Пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными. Избавиться от них посредством медикаментозной терапии не представляется возможными, поэтому прибегают к хирургическому лечению.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обратиться к профильному специалисту.

Симптомы порока сердца у взрослых

Клинические картины врожденной и приобретенной патологии очень похожи между собой. Любой порок сердца сопровождается перебоем кровообращения во всем организме. Кроме того, эта патология характеризуется такими симптомами, как:

- одышка даже после незначительной физической нагрузки;

- постоянное чувство усталости;

- нездоровая бледность кожных покровов;

- нервное перевозбуждение;

- посинение кожи в области носогубных складок и ушей;

- учащенное или замедленное сердцебиение;

- расстройство дыхательной функции.

Человек, у которого имеется порок сердца, часто испытывает приступы головокружения. Нередко они заканчиваются обморочным состоянием. Также симптомы порока сердца могут выражаться в виде задержек в развитии. Для взрослого человека с этой патологией характерны:

- низкий рост;

- недоразвитые конечности;

- слабая мускулатура.

Люди с отклонениями в сердце очень часто болеют различными острыми респираторными вирусными заболеваниями. Кроме того, они не любят активно двигаться и долго ходить пешком, так как быстро устают.

Причины

Данный вид патологии бывает двух видов: врожденным и приобретенным. Первый из них развивается у человека, когда он еще находится в утробе матери. Истинная причина, почему ребенок рождается с пороком сердца, так и не установлена. Однако медики выделяют ряд предрасполагающих к этому состоянию факторов, в частности:

- перенесенные женщиной вирусные инфекции;

- неблагоприятные условия проживания;

- влияние токсических, отравляющих веществ на организм женщины;

- нервные стрессы и перенапряжения во время беременности;

- прием серьезных медикаментов;

- наследственная предрасположенность ребенка.

По статистике, примерно 2,8 % новорожденных появляются на свет с теми или иными патологиями сердца. Все остальные заболевания этого органа формируются на протяжении жизни под действием ряда факторов. Итак, приобретенный порок сердца возникает вследствие:

- патологии печени;

- вредных привычек (курение, алкоголизм);

- различных травм шеи, головы или позвоночника;

- венерических заболеваний;

- сепсиса;

- ионизирующего излучения;

- острого ревматизма.

Также приобрести порок сердца можно в результате перенесенных вирусные заболеваний, будучи взрослым. Наибольшую опасность представляют краснуха, папиллома и грипп. Также неудивительно, что приобретенный порок сердца часто возникает после травматизма мышцы этого органа. Кроме того, группу риска входят люди, страдающие от таких воспалительных заболеваний, как ревматизм, эндокардит и артрит.

К какому врачу идти?

Порок сердца — это не самый страшных диагноз. Гораздо хуже его осложнения. Такие последствия могут быт неизлечимы и привести к преждевременной смерти пациента. Чтобы их избежать, следует своевременно выявить порок сердца. Поэтому при малейших нехарактерных изменениях в организме нужно отправиться к врачу. Диагностикой и лечением подобного рода патологий занимаются:

Наши специалисты

98%

удовлетворены результатом лечения

99%

удовлетворены результатом лечения

98%

удовлетворены результатом лечения

99%

удовлетворены результатом лечения

80%

удовлетворены результатом лечения

98%

удовлетворены результатом лечения

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости услуг и записи на прием к врачу обращайтесь по телефону 8 (495) 255-37-37.

Цены на услуги

Диагностировать этот недуг не составляет особого труда. Однако, прежде чем назначать аппаратные и лабораторные исследования, врач должен ознакомиться с клинической картиной. Для этого он проведет такие действия:

- выслушает все жалобы пациента;

- измерит его артериальное давление;

- осмотрит кожные покровы, на предмет бледности и синевы;

- поинтересуется, страдает ли кто-либо из близких родственников пороком сердца;

- прослушает шумы в сердце с помощью фонендоскопа.

Также он изучит анамнез пациента на предмет выявления хронических патологий. Только после всех этих манипуляций доктор сможет порекомендовать какие-то конкретные методы диагностики.

Лечение

Как только будут готовы результаты инструментальных и лабораторных анализов, врач займется их изучением. При подтверждении предварительного диагноза, он составит методику лечения, ориентированную на устранение порока сердца. Характер терапии полностью зависит от вида патологии и наличия возможных осложнений. Если заболевание было обнаружено на начальной стадии, то специалист назначит медикаментозное лечение. Оно подразумевает:

- предупреждение сердечной недостаточности;

- поддержание нормального функционирования органа;

- профилактику осложнений.

Стоит сказать, что вернуть сердцу его прежнее состояние невозможно. Однако соблюдая некоторые правила, можно поддерживать его нормальную работу и не допустить ухудшений. Медикаментозное лечение порока сердца подразумевает использование препаратов таких групп:

- Противовоспалительные и антибактериальные средства. Они поспособствуют купированию ревматического процесса в сердце.

- Гликозиды. Необходимы для усиления работы сократительной активности миокарда.

- Средства, ориентированные на улучшение питания сердечной мышцы.

- Мочегонные препараты. Назначаются для того, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды.

- Антиагреганты. Следует принимать для предупреждения повышенной свертываемости крови.

- В-адрено-блокаторы. Назначаются пациенту, если у него диагностировано нарушение сердечного ритма.

Также при этой патологии врач нередко рекомендует принимать нитраты. Они способны предотвратить развитие стенокардии, которая может возникнуть по причине плохого кровообращения.

Диспансерное наблюдение при пороке сердца

Стоит сказать, что человек с подобной патологией вынужден систематически посещать кардиолога. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявить повторные симптомы порока сердца. Диспансерное наблюдение может продолжаться всю жизнь. В таком случае пациент сталкивается с рядом ограничений. Ему следует:

- полностью отказаться от курения;

- избегать чрезмерной физической нагрузки;

- как можно больше ходить пешком, поскольку такие прогулки тренирую сердечную мышцу;

- два раза в год посещать санаторное лечение на кардиологических курортах.