Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Определение

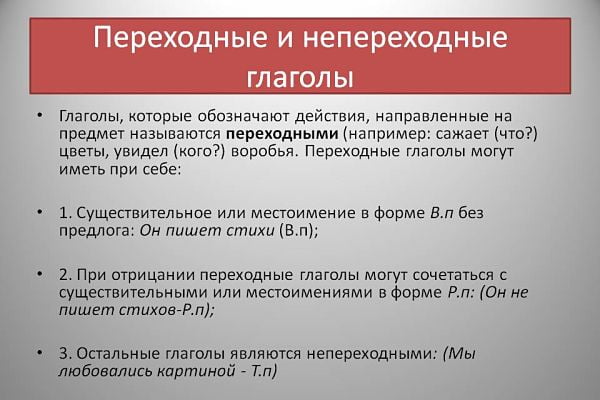

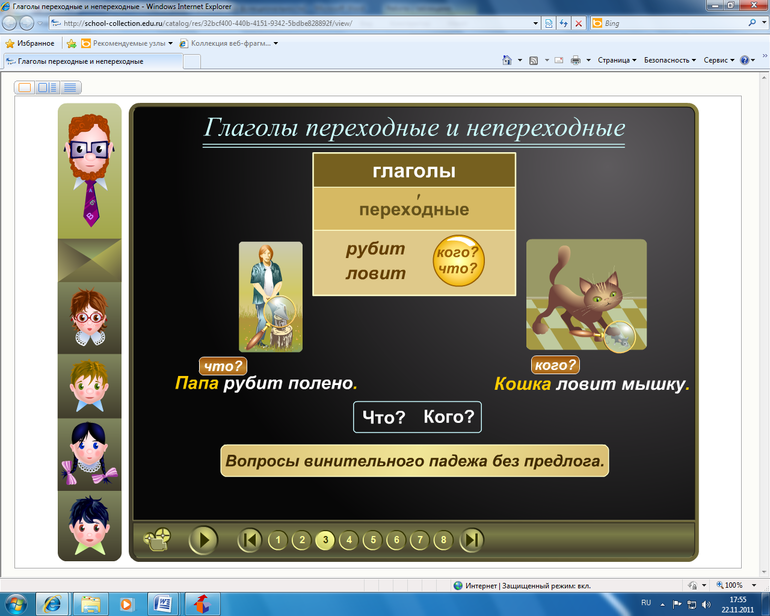

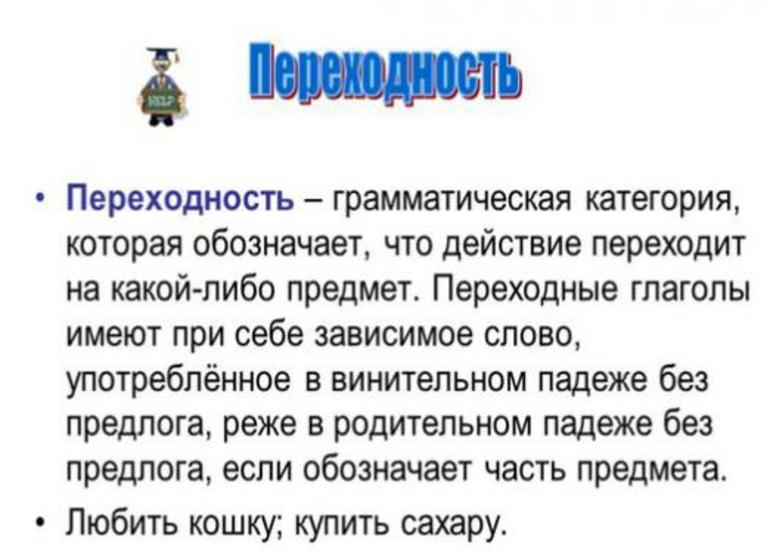

Переходность — это способность глагола обозначать, что действие переходит на объект (предмет, лицо, животное и пр.).

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- нянчить (кого?) малыша;

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

Переходными называются глаголы, действие которых переходит на другой предмет (объект).

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

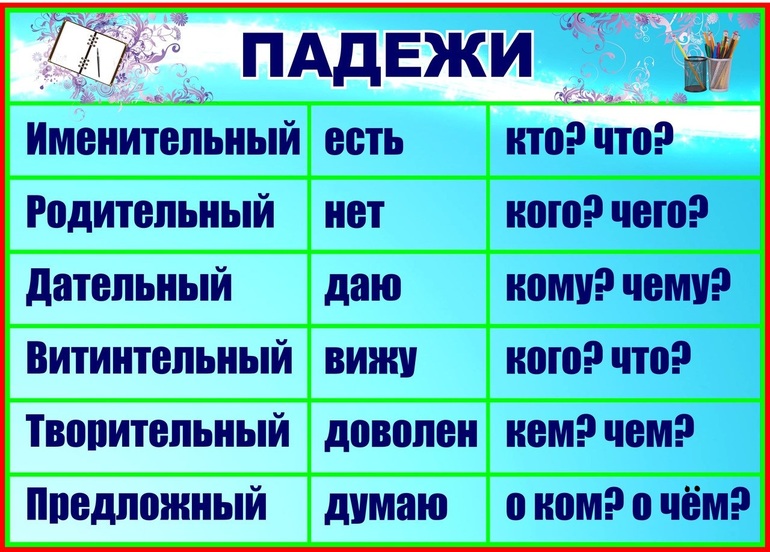

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) место;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- отрежь (чего?) хлеба;

- намажьте (чего?) масла;

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, апельсинов, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Какие глаголы являются непереходными

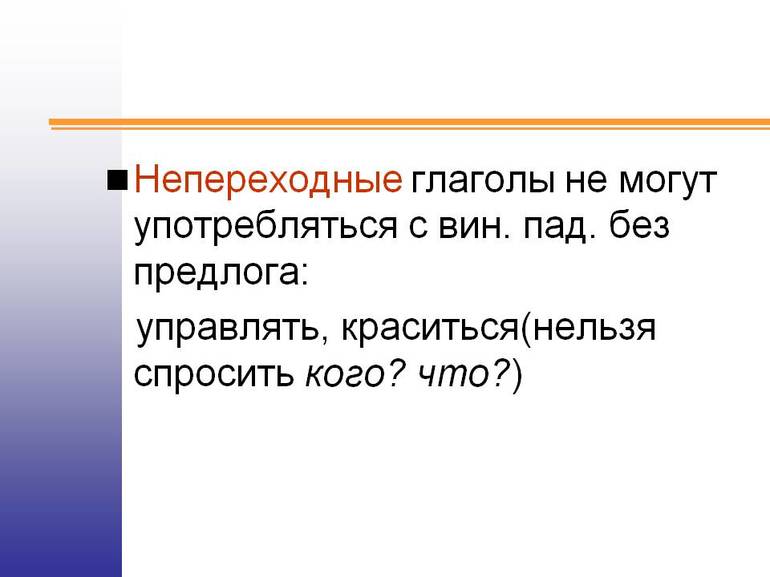

Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо предмет.

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

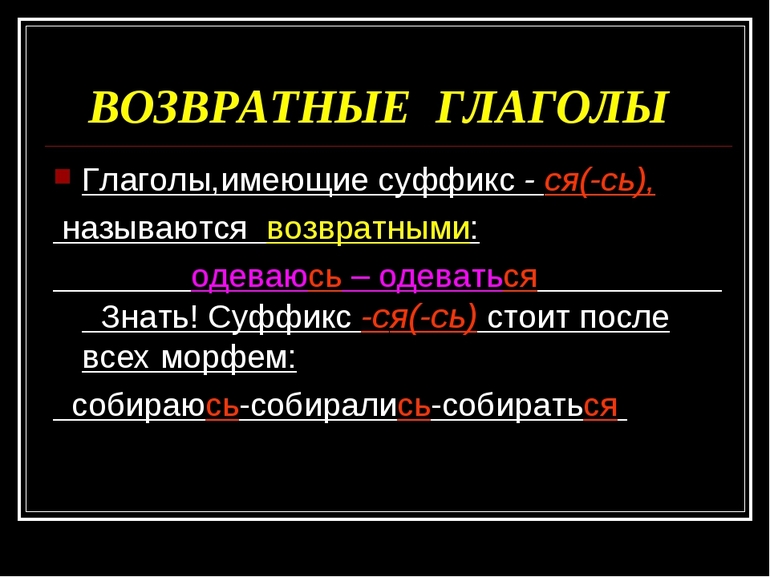

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

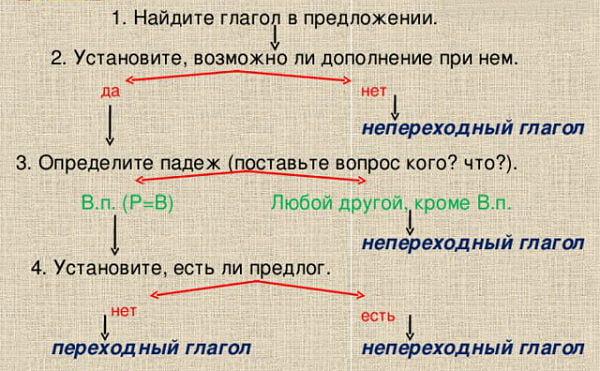

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Видео «Переходные и непереходные глаголы»

Тест

Средняя оценка: 4.6.

Проголосовало: 93

- Переходные глаголы

- Непереходные глаголы

-

Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Одним из постоянных грамматических признаков глагола является переходность. Глаголы в русском языке бывают переходными и непереходными.

Посмотрим, что такое переходность глагола?

Переходность — это грамматическая категория глагола, которая демонстрирует отношения между субъектом и объектом.

Переходные глаголы

Переходные глаголы — это глаголы, действия которых переходят на другой объект. Данные глаголы управляют прямым дополнением, которое обычно выражено существительным в форме винительного падежа без предлога или местоимением.

Например:

- победить (кого?) соперника

- поднять (что?) платок

- различать (что?) цвета

- рассмотреть (кого?) воспитателя

Как видно из примеров, действия перечисленных глаголов переходят на другой предмет или объект, поэтому они и называются переходными.

Запомните, что обязательным признаком переходности глагола является наличие объекта, на которое направлено действие.

Теперь выясним, какими членами предложения могут быть выражены данные объекты:

1. существительным в форме винительного падежа без предлога

- поцеловать (кого?) маму

- написать (что?) картину

2. местоимением

- поблагодарить (кого?) её

- увидеть (что?) кого-либо

3. существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- попробуйте (чего?) гречки, сиропа

- выпил (чего?) вина, воды

- купил (чего?) огурцов, мороженого

4. существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) друга

- не убрал (чего?) посуды

- не увидел (кого?) её

- не вижу (чего?) никого

Также, запомните, что страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных глаголов.

Например:

- засеять — засеянный отцом огород

- разбросать — разбросанные дочкой вещи

- расколоть — расколотый сильным ударом зуб

Непереходные глаголы

Непереходные глаголы — глаголы, действия которых не направлены на какой-либо предмет. Данные глаголы не управляют прямым дополнением, в отличие от переходных глаголов.

Например:

- переживать (о ком?) о родителях

- поверить (во что?) в чудо

- думать (над чем?) над задачей

Запомните, что все возвратные глаголы являются переходными:

вернуться, показаться, тревожиться и др.

Посмотрим, с какими словами употребляются непереходные глаголы:

1. с существительными в форме родительного падежа

- отвыкнуть (от чего?) от машины

- достичь (чего?) высот

- идите (мимо чего?) мимо дома

2. с существительными в форме дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) близкому

- служил (чему?) Родине

- соскучился (по чему?) по городу

3. с существительными в форме винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в любовь

- попасть (во что?) в историю

- войти (во что?) в дом

Примечание: переходные глаголы также употребляются с существительными винительного падежа, НО без предлогов.

4. с существительными в форме творительного падежа:

- повеяло (чем?) холодом

- утомила (чем?) присутствием

- гордимся (чем?) успехом

5. с существительными в форме предложного падежа:

- плавать (в чём?) в купальнике

- стоять (на чём?) на площадке

- думать (о чём?) о море

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Является ли глагол переходным или нет, определяется по предложению.

Воспользуемся следующим алгоритмом:

- Найти дополнение к глаголу (если дополнения нет, то глагол — непереходный).

- Определить падеж дополнения.

- глагол является переходным:

- если дополнение выражено существительным в форме винительного падежа без предлога.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- если дополнение выражено местоимением.

Во всех остальных случаях глагол — непереходный (смотреть выше).

Пример: «За годы жизни в мегаполисе я уже успел отвыкнуть от машины.»

Нам нужно выяснить, является ли глагол «отвыкнуть» переходным или непереходным. Находим в предложении дополнение — «от машины».

Теперь нужно определить падеж дополнения (от машины).

От чего? — от машины — родительный падеж.

Согласно правилу, если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, то глагол является непереходным.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Что такое переходные глаголы

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

Например:

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

2. дательного падежа:

3. винительного падежа с предлогом:

4. творительного падежа:

5. предложного падежа:

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Видеоурок

Источник

Как определить переходность глагола?

Переходность — это постоянный грамматический признак глагола в русском языке. Узнаем, как определить переходность глагола с помощью безошибочного алгоритма.

При морфологическом разборе глагола как части речи важно правильно указать его переходность или непереходность.

Прежде чем составить алгоритм определения этого признака, напомним, что такое переходность глагола в морфологии русского языка.

Что такое переходность глагола?

Действие, которое обозначает глагол, может прямо переходить на предмет.

Понаблюдаем:

Надя несёт (что?) корзинку с овощами.

Глаголы «несёт» и «нарисовала» не просто обозначают действие, а такое действие, которое связано с объектом (зайчик, корзинка), на которое оно направлено. Такие глаголы называются переходными. От переходных глаголов мы можем задать вопросы кого? что?

Их грамматической особенностью является способность присоединять существительные или местоимения в форме винительного падежа без предлога.

Иногда переходные глаголы управляют формой родительного падежа существительного, если называют

2. при глаголе с отрицанием «не»

3. при указании большого количества

Все остальные глаголы являются непереходными. Действие, которое они обозначают, не переходит на предмет или лицо. К ним можно задавать любые падежные вопросы:

Отметим, что многие существительные и местоимения при непереходных глаголах имеют в своей падежной форме предлоги, в том числе и в форме винительного падежа. Значит, предлог у существительного — это маркер непереходности связанного с ним глагола. Непереходными являются также все возвратные глаголы, так как в силу своих грамматических особенностей они не могут переносить действие на объект.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

В итоге наших рассуждений, сделаем вывод, что такое переходность глагола в русском языке.

Чтобы выяснить, переходный глагола или непереходный, предлагаем следующий алгоритм рассуждений.

Алгоритм определения переходности глагола

1. В первую очередь отыщем в предложении глагол, задав к нему вопросы что делает? что сделает? что будет делать? что делал? и пр.

2. Обратим внимание, возвратный или невозвратный глагол. Если глагол возвратный, значит, он непереходный.

3. Если глагол невозвратный, важно отыскать то слово, на которое направлено действие, обозначенное им. Переходный глагол всегда имеет при себе существительное или местоимение в форме винительного (родительного) падежа без предлога. Такие слова не просто стоят в этой грамматической форме, а обозначают объект, на который направлено действие, выраженное глаголом.

К примеру, в словосочетании «ждать час» глагол «ждать» непереходный, так как его действие не переходит на объект, обозначенный существительным в форме винительного падежа.

Сравним:

4. Зададим от глагола вопрос к зависимому слову и определим падеж.

5. Проанализировав грамматическую ситуацию, сделаем вывод о переходности или непереходности глагола.

Образцы рассуждений

В соответствии с указанным алгоритмом определим переходность глагола в предложениях.

Серый котенок лакает молоко из мисочки.

1. Слово «лакает» — это глагол, так как обозначает действие предмета.

2. Глагол «лакает» невозвратный (у него нет постфикса -ся).

3. От него зависит слово «молоко»:

4. Слово «молоко» имеет форму винительного падежа без предлога. Это прямое дополнение.

5. Глагол «лакает» переходный.

Дедушка пошел за водой к колодцу.

Слово «пошёл» — это глагол.

2. Глагол «пошёл» невозвратный.

3. От него зависят существительные:

4. Зависимые слова «за водой» и «к колодцу» имеют форму творительного и дательного падежа с предлогами. Это косвенные дополнения.

5. Глагол «пошёл» непереходный.

Слушая скрипку, мы попадаем в чудесный мир музыки.

1. Слово «попадаем» — это глагол.

2. Глагол «попадаем» невозвратный.

3. От него зависит существительное:

4. Существительное «в мир» имеет форму винительного падежа с предлогом.

5. Глагол «попадаем» непереходный.

Видеоурок «Переходные и непереходные глаголы»

Источник

Поиск ответа

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Как объяснить внучке, чем отличаются отглагольные прилагательные от причастий?

Ответ справочной службы русского языка

Вот что написано в пособии Е. Литневской «Русский язык: краткий теоретический курс для школьников» о том, как различить причастия и отглагольные прилагательные:

1. Причастия обозначают временный признак предмета, связанный с его участием (активным или пассивным) в действии, а прилагательные обозначают постоянный признак предмета (например, ‘возникший в результате осуществления действия’, ‘способный участвовать в действии’), ср.:

Она была воспитана в строгих правилах (=Ее воспитали в строгих правилах) — причастие;

Она была воспитанна, образованна (=Она была воспитанная, образованная) — прилагательное.

некошеные луга (прилагательное),

не кошенные косой луга (причастие, т.к. есть зависимое слово),

скошенные луга (причастие, т.к. СВ).

Здравствуйте, как употребляется слово рефлексировать? рефлексировать свой опыт? рефлексировать о своём опыте? рефлексировать над своим опытом?

Ответ справочной службы русского языка

Рефлексировать — непереход ный глагол. Возможный вариант: рефлексировать по поводу своего опыта.

Добрый день. Уточните, пожалуйста, управление в русском языке слова Лидировать. В последнее время неоднократно слышу в деловой лексике выражения «лидировать направление», «лидировать проект» в значении «руководить направлением, проектом». Можно ли считать это новой языковой нормой?

Ответ справочной службы русского языка

Слово лидировать существует, но в литературном языке этот глагол непереход ный, то есть нельзя сказать лидировать что-то.

Это калька с английского, и она не вошла в языковую норму. Верно: руководить проектом, возглавлять проект.

Здравствуйте. Можно ли говорить: “выполнить скольжение объекта“? Меня смущает то, что “скольжение“ – это существительное от непереход ного глагола “скользить“, и поэтому эта фраза мне кажется неправильной.

Ответ справочной службы русского языка

Действительно, сочетание некорректно. Кроме того, не вполне ясен его смысл.

Ответ справочной службы русского языка

От одного и того же глагола могут быть образованы как формы причастий, так и отглагольные прилагательные. Если для образования причастий и прилагательных используются разные по звуковому (буквенному) составу суффиксы, различить их несложно: от глагола гореть с помощью суффикса -ящ- образуется причастие горящий, а с помощью суффикса -юч- – прилагательное горючий. Если же и причастия, и прилагательные образуются с помощью суффиксов, имеющих одинаковый звуковой (буквенный) состав (например, -енн- или -им-), различить их труднее.

Однако различия между причастиями и прилагательными есть и в этом случае.

1. Причастия обозначают временный признак предмета, связанный с его участием (активным или пассивным) в действии, а прилагательные обозначают постоянный признак предмета (например, ‘возникший в результате осуществления действия’, ‘способный участвовать в действии’), ср.:

Она была воспитана в строгих правилах (=Ее воспитали в строгих правилах) – причастие;

Она была воспитанна, образованна (=Она была воспитанная, образованная) – прилагательное.

некошеные луга (прилагательное),

не кошенные косой луга (причастие, т. к. есть зависимое слово),

скошенные луга (причастие, т. к. сов. вида).

непромокаемые сапоги (прилагательное, т. к. глагол промокать в значении ‘пропускать воду’ непереход ный),

непобедимая армия (прилагательное, т. к. глагол победить сов. вида).

Здравствуйте! Как можно объяснить образование страдательного причастия настоящего времени «зависимый» от глагола «зависеть», если это глагол непереход ный?

Ответ справочной службы русского языка

Дело в том, что это не причастие, а прилагательное.

Может ли глагол быть одновременно переходным и непереход ным (в одном значении)?

Например, Хранила открытки (переходный), хранила в шкатулке ( непереход ный)

Ответ справочной службы русского языка

Категория переходности не зависит от контекста. Глагол хранить переходный.

Какое наклонение у глаголов в предложении:

«Для того чтобы выполнить действие, необходимо нажать кнопку со стрелкой»?

Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Выполнить и нажать – это инфинитивные формы, они обладают только постоянными (классифицирующими) признаками: у них можно определить вид (совершенный/несовершенный) и переходность/ непереход ность. Наклонение – словоизменительная категория. Подробнее о морфологических признаках глаголов см. в учебнике Е. И. Литневской «Русский язык: краткий теоретический курс для школьников».

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью.

Считаю, что глагол приходит является непереход ным глаголом. Так ли это?

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Вы правы. Это непереход ный глагол.

может ли от переходных глаголов образоваться непереход ный?

Ответ справочной службы русского языка

Уважаемая редакция! Помогите разобраться, почему в данном случае НЕ пишется слитно.

Непередаваемые простыми словами чувства. ( Сборник Розенталя.)

К тому же легко заменяется глаголом, а не прилагательным (чувства, которые нельзя передать словами).

Ваше мнение по этому поводу. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Расскажите, пожалуйста, почему от некоторых глаголов нельзя образовать страдательные причастия.

Ответ справочной службы русского языка

Глагол может иметь от одной до четырех причастных форм, что зависит от его переходности и вида.

Переходные глаголы могут иметь формы действительных и страдательных причастий, непереход ные глаголы имеют только формы действительных причастий.

Глаголы СВ имеют только причастия прошедшего времени (то есть глаголы СВ не могут иметь никаких форм настоящего времени — ни в изъявительном наклонении, ни в причастных формах), глаголы НСВ могут иметь причастия и настоящего, и прошедшего времени. Таким образом,

переходные глаголы НСВ имеют все 4 причастия ( читающий, читавший, читаемый, читанный ),

непереход ные глаголы НСВ имеют 2 причастия — действительные настоящего и прошедшего времени ( спящий, спавший ),

переходные глаголы СВ также имеют 2 причастия — действительное и страдательное прошедшего времени ( прочитавший, прочитанный ).

непереход ные глаголы СВ имеют только 1 причастную форму — действительное причастие прошедшего времени ( проспавший ).

Разъясните ппожалуйста: переходные и непереход ные глаголы.

Ответ справочной службы русского языка

Как отличать переходный глагол от непереход ного?

Ответ справочной службы русского языка

Источник

В русском языке все глаголы делятся на переходные и непереходные.

Победить (кого?) соперника

Нести (что?) кирпич

Видеть (кого?) сестру

Обнаружить (что?) ошибку

Непереходные глаголы. Что такое непереходный глагол. Примеры

Примеры непереходных глаголов:

стоять, гулять, прыгать, сомневаться, переживать

Непереходные глаголы не имеют при себе прямого дополнения, они не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения.

Непереходные глаголы употребляются с существительными или местоимениями с предлогами и без предлогов в формах:

Родительного падежа. Требовать (чего?) уважения. Проезжать (мимо чего?) мимо деревни.

Дательного падежа. Рассказывать (кому?) друзьям. Служил (чему?) стране. Скучать (по чему?) по Родине. Подтолкнуть (к чему?) к размышлениям.

Винительного падежа с предлогом. Не верила (во что?) в совпадения. Попасть (во что?) в яблочко. Войти (во что?) в комнату. Вдохновить (на что?) на свершения.

Творительного падежа. Утомила (чем?) болтовней.Повеяло (чем?) ароматом. Дорожим (чем?) дружбой. Летит (над чем?) над лесом.

Предложного падежа: Жить (в чем?) в квартире. Располагаться (на чем?) на холме. Плавать (в чем?) в бассейне.

Непереходные возвратные глаголы. Примеры:

обидеться (на что?) на знакомого

тревожиться (за кого?) за свою судьбу

оскорбиться (чем?) подозрениями

сомневаться (в чем?) в ответе

Как отличить переходный глагол от непереходного?

Чтобы узнать, переходный или непереходный перед вами глагол?

Возможно ли при нем дополнение? Если нет, это точно непереходный глагол.

Определите падеж. Годится ли винительный падеж? Подходит ли к дополнению вопрос кого? что? Если нет, то

Источник

Как правильно пишется словосочетание «непереходный глагол»

- Как правильно пишется слово «непереходный»

- Как правильно пишется слово «глагол»

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: саспенс — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «глагол»

Синонимы к словосочетанию «непереходный глагол»

Предложения со словосочетанием «непереходный глагол»

- Это была бы совсем простая карта, если бы отображала только всё перечисленное, но есть ещё первый день в школе, религия, папа, круглый пруд, шитьё, убийства, виселицы, непереходные глаголы, шоколадный пудинг, фигурные скобки, три пенса в награду за то, что сам вытащил качавшийся зуб, и так далее и тому подобное.

- Среди лексем, связанных с понятием «эскапизм», можно выделить производные от непереходных глаголов, подчёркивающие субъектную ориентацию действия, его добровольность и, возможно, осознанность.

- Для айнского языка принципиально важным является различие переходных и непереходных глаголов.

- (все предложения)

Цитаты из русской классики со словосочетанием «непереходный глагол»

- — Поколение — от глагола поколевать? — спросила Лидия.

- Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье.

- Вот племя: всякий чорт у них барон! // И уж профессор — каждый их сапожник! // И смело здесь и вслух глаголет он, // Как Пифия, воссев на свой треножник! // Кричит, шумит… Но что ж? — Он не рожден // Под нашим небом; наша степь святая // В его глазах бездушных — степь простая, // Без памятников славных, без следов, // Где б мог прочесть он повесть тех веков, // Которые, с их грозными делами, // Унесены забвения волнами…

- (все

цитаты из русской классики)

Значение слова «непереходный»

-

НЕПЕРЕХО́ДНЫЙ, —ая, —ое. Грамм. Не требующий после себя дополнения в винительном падеже без предлога. Непереходные глаголы. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова НЕПЕРЕХОДНЫЙ

Значение слова «глагол»

-

ГЛАГО́Л, -а, м. 1. Высок. устар. Слово, речь. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова ГЛАГОЛ

Афоризмы русских писателей со словом «глагол»

- Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых, естественных понятий… В русском языке иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти и больше глаголов одного корня, но разных видов…

- Не много истинных пророков

С печатью власти на челе,

С дарами выспренних уроков,

С глаголом неба на земле. - Глагол времен! металла звон!

Твой страшный глас меня смущает,

Зовет меня, зовет твой стон

Зовет и к гробу приближает. - (все афоризмы русских писателей)

Отправить комментарий

Дополнительно

Смотрите также

НЕПЕРЕХО́ДНЫЙ, —ая, —ое. Грамм. Не требующий после себя дополнения в винительном падеже без предлога. Непереходные глаголы.

Все значения слова «непереходный»

ГЛАГО́Л, -а, м. 1. Высок. устар. Слово, речь.

Все значения слова «глагол»

-

Это была бы совсем простая карта, если бы отображала только всё перечисленное, но есть ещё первый день в школе, религия, папа, круглый пруд, шитьё, убийства, виселицы, непереходные глаголы, шоколадный пудинг, фигурные скобки, три пенса в награду за то, что сам вытащил качавшийся зуб, и так далее и тому подобное.

-

Среди лексем, связанных с понятием «эскапизм», можно выделить производные от непереходных глаголов, подчёркивающие субъектную ориентацию действия, его добровольность и, возможно, осознанность.

-

Для айнского языка принципиально важным является различие переходных и непереходных глаголов.

- (все предложения)

- вспомогательный глагол

- безличный глагол

- слабый глагол

- переходный глагол

- форма глагола

- (ещё синонимы…)

- речи

- действия

- язык

- часть

- махнуть

- (ещё ассоциации…)

- непереходные глаголы

- (полная таблица сочетаемости…)

- неправильные глаголы

- глагол несовершенного вида

- спряжение глаголов

- происходить от глагола

- (полная таблица сочетаемости…)

- Разбор по составу слова «непереходный»

- Разбор по составу слова «глагол»

- Как правильно пишется слово «непереходный»

- Как правильно пишется слово «глагол»

Определение переходности глаголов

Переходность глагола — грамматическая категория, которая показывает, может ли глагол присоединить прямое дополнение. Другими словами, может ли глагол сочетаться с существительными без предлога, которые обозначают объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

Онлайн-подготовка к ЕГЭ по русскому языку в школе Skysmart — без стресса и на реальных экзаменационных заданиях. Попробуйте бесплатно на вводном уроке!

Получай лайфхаки, статьи, видео и чек-листы по обучению на почту

Пятерка по русскому у тебя в кармане!

Все правила по русскому языку под рукой

Особенности переходного типа глаголов

Переходные глаголы — это глаголы, действие которых переходит на другой предмет или объект.

Что могут означать переходные глаголы:

- процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- чувственное восприятие (ощущать холод, слышать шум);

- воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить родителей, гладить одежду);

- отношение к объекту (ненавидеть хамство, предпочитать чай).

Действие, которое обозначает переходный глагол, предполагает наличие объекта. Объект, на который направлено действие, может быть выражен:

1. Существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) картину.

2. Существительным в форме родительного падежа в значении части от целого:

- выпил (чего?) молока, кофе, чаю;

- купила (чего?) картошки, хлеба, мяса.

3. Существительным или местоимением в форме родительного падежа при сказуемом с отрицанием:

- не знал (чего?) адреса;

- не услышал (чего?) названия.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, которые обозначают признак предмета. При этом на признак направлено действие со стороны другого предмета. Примеры:

- засеять грядку — засеянная стариком грядка;

- покинуть дом — покинутый семьей дом.

Особенности непереходного типа глаголов

Непереходные глаголы обозначают действия, которые не направлены на какой-либо предмет. Они не могут (и не должны) управлять прямым дополнением без предлога.

Примеры непереходных глаголов:

- беспокоиться (о ком?) о друге;

- размышлять (над чем?) над вопросом.

Что могут означать непереходные глаголы:

- психическое, физическое состояние, положение в пространстве (радоваться, привстать);

- движение и существование (бегать, быть, являться);

- профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- становление и выявление качеств (подрастать, бледнеть, увеличиваться).

Запоминаем!

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными. Например: обидеться (на что?) на шутку, сомневаться (в чем?) в выборе.

Непереходные глаголы можно использовать с существительными и местоимениями с предлогами и без них в формах:

1. Родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от телефона;

- проходите (мимо чего?) мимо магазина;

2. Дательного падежа:

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к знакомству;

3. Винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в мечты;

- войти (во что?) в комнату;

4. Творительного падежа:

- повеяло (чем?) прохладой;

- утомила (чем?) историей;

5. Предложного падежа:

- плавать (в чем?) в озере;

- думать (о чем?) о планах.

Мы разобрались, какие глаголы называются переходными и непереходными. Осталось научиться определять переходность глагола.

Как определить переходность глагола

Есть несколько признаков, по которым можно отличить переходный глагол от непереходного.

- Переходные глаголы управляют существительными и местоимениями в винительном или родительном падеже без предлога (водить машину, не пить воды).

- Непереходные глаголы в сочетании с существительными в винительном падеже могут быть только с предлогом (пересесть в машину, поссориться из-за ерунды).

- Все возвратные глаголы являются непереходными (собираться, влюбиться).

Чтобы научиться различать переходные и непереходные глаголы, можно использовать такой алгоритм:

Переходность — это постоянный грамматический признак глагола в русском языке. Узнаем, как определить переходность глагола с помощью безошибочного алгоритма.

При морфологическом разборе глагола как части речи важно правильно указать его переходность или непереходность.

Прежде чем составить алгоритм определения этого признака, напомним, что такое переходность глагола в морфологии русского языка.

Что такое переходность глагола?

Действие, которое обозначает глагол, может прямо переходить на предмет.

Понаблюдаем:

Надя несёт (что?) корзинку с овощами.

Девочка нарисовала (кого?) зайчика.

Глаголы «несёт» и «нарисовала» не просто обозначают действие, а такое действие, которое связано с объектом (зайчик, корзинка), на которое оно направлено. Такие глаголы называются переходными. От переходных глаголов мы можем задать вопросы кого? что?

- поймать (кого?) окуня;

- кормить (кого?) козу;

- позвать (кого?) тебя;

- спросить (кого?) вас;

- славить (что?) Родину;

- охранять (что?) природу.

Их грамматической особенностью является способность присоединять существительные или местоимения в форме винительного падежа без предлога.

Иногда переходные глаголы управляют формой родительного падежа существительного, если называют

1. часть от целого

- выпить (чего?) кваса (имеется в виду стакан кваса);

- поесть (чего?) мороженого (то есть порцию мороженого);

2. при глаголе с отрицанием «не»

- не встретить (чего?) поезда;

- не услышать (чего?) новостей;

3. при указании большого количества

- насобирал (чего?) грибов;

- нарвали (чего?) цветов.

Все остальные глаголы являются непереходными. Действие, которое они обозначают, не переходит на предмет или лицо. К ним можно задавать любые падежные вопросы:

- р. п. стою (у чего?) у реки;

- д. п. радуюсь (чему?) Рождеству;

- в. п. спрошу (у кого?) у мамы;

- т. п. встретимся (с кем?) с друзьями;

- п. п. расскажешь (о чём?) о путешествии.

Отметим, что многие существительные и местоимения при непереходных глаголах имеют в своей падежной форме предлоги, в том числе и в форме винительного падежа. Значит, предлог у существительного — это маркер непереходности связанного с ним глагола. Непереходными являются также все возвратные глаголы, так как в силу своих грамматических особенностей они не могут переносить действие на объект.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

В итоге наших рассуждений, сделаем вывод, что такое переходность глагола в русском языке.

Определение

Переходность — это способность глагола переносить действие на лицо или предмет в форме винительного падежа без предлога.

Чтобы выяснить, переходный глагола или непереходный, предлагаем следующий алгоритм рассуждений.

Алгоритм определения переходности глагола

1. В первую очередь отыщем в предложении глагол, задав к нему вопросы что делает? что сделает? что будет делать? что делал? и пр.

2. Обратим внимание, возвратный или невозвратный глагол. Если глагол возвратный, значит, он непереходный.

3. Если глагол невозвратный, важно отыскать то слово, на которое направлено действие, обозначенное им. Переходный глагол всегда имеет при себе существительное или местоимение в форме винительного (родительного) падежа без предлога. Такие слова не просто стоят в этой грамматической форме, а обозначают объект, на который направлено действие, выраженное глаголом.

К примеру, в словосочетании «ждать час» глагол «ждать» непереходный, так как его действие не переходит на объект, обозначенный существительным в форме винительного падежа.

Сравним:

- ждать (кого?) подругу;

- ждать (что?) рождение сына.

4. Зададим от глагола вопрос к зависимому слову и определим падеж.

5. Проанализировав грамматическую ситуацию, сделаем вывод о переходности или непереходности глагола.

Образцы рассуждений

В соответствии с указанным алгоритмом определим переходность глагола в предложениях.

Серый котенок лакает молоко из мисочки.

Котенок (что делает?) лакает.

1. Слово «лакает» — это глагол, так как обозначает действие предмета.

2. Глагол «лакает» невозвратный (у него нет постфикса -ся).

3. От него зависит слово «молоко»:

лакает (что?) молоко

4. Слово «молоко» имеет форму винительного падежа без предлога. Это прямое дополнение.

5. Глагол «лакает» переходный.

Дедушка пошел за водой к колодцу.

Дедушка (что сделал?) пошёл.

Слово «пошёл» — это глагол.

2. Глагол «пошёл» невозвратный.

3. От него зависят существительные:

- пошёл (за чем?) за водой (т. п.);

- пошел (к чему?) к колодцу (д. п.)

4. Зависимые слова «за водой» и «к колодцу» имеют форму творительного и дательного падежа с предлогами. Это косвенные дополнения.

5. Глагол «пошёл» непереходный.

Слушая скрипку, мы попадаем в чудесный мир музыки.

Мы (что делаем?) попадаем.

1. Слово «попадаем» — это глагол.

2. Глагол «попадаем» невозвратный.

3. От него зависит существительное:

попадаем (во что?) в мир.

4. Существительное «в мир» имеет форму винительного падежа с предлогом.

5. Глагол «попадаем» непереходный.

Видеоурок «Переходные и непереходные глаголы»

Определение понятия

Чтобы определить тип глагола, необходимо разобраться с самим понятием переходности. Так называется грамматическая категория, которая указывает на способность формы влиять на прямое дополнение. К ней можно присоединять имена существительные без предлогов в родительном или винительном падеже. Переходность дает понять, может ли глагол управлять в предложении объектами, которые совершают действие.

Если рассматривать это определение с семантической стороны, то можно понять его смысл. Оно означает те действия, которые живой объект или предмет не может совершить самостоятельно. Под переходом стоит понимать перенос действия, совершаемого подлежащим, на прямое дополнение.

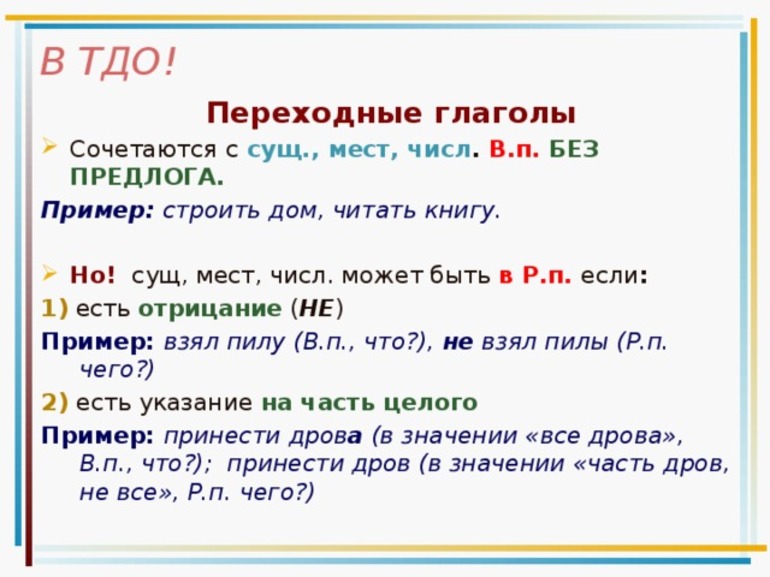

Чаще всего глагол управляет беспредложными существительными в винительном падеже. Если перед ним стоит отрицание, то зависимое от него словосочетание употребляется в родительном падеже. Это происходит и в том случае, когда упоминается не целый предмет, а его часть.

Как правило, к переходному типу относятся слова, которые обозначают:

- создание, уничтожение или изменение объекта (сжечь лучину, написать сообщение);

- отношение к нему (ненавидеть слабость, предпочитать сладости);

- чувственное восприятие (слышать шум, ощущать холод);

- не изменяющее воздействие (гладить собаку, благодарить учителя).

Выбор между винительным и родительным падежом

Имена существительные в предложениях с переходными глаголами могут стоять в двух падежах. Основным считается винительный, а для родительного есть несколько конкретных случаев:

- при обозначении количества предмета;

- в отрицательных словосочетаниях;

- при использовании усилительной частицы «ни».

В первом случае речь идет о некоторой части предмета или объекта. Например, во фразе «выпила компота» родительный падеж указывает на какую-то долю жидкости. А в словосочетании «выпила компот» говорится обо всем напитке, который был в сосуде, поэтому используют винительный.

Если в отрицательном предложении переходный глагол стоит в значении «совсем», то употребляется родительная форма: я не ел твоего шоколада. Винительный применяется в случае, когда просто отрицается действие: я не брал твою книгу.

Усилительная частица «ни» также говорит о том, что необходимо ставить существительное в родительный падеж. Например: у меня нет ни малейшего понятия.

В школьной программе предусмотрены специальные упражнения для определения падежа. Но при выполнении домашних заданий нужно быть внимательным. Некоторые имена существительные в таких предложениях приобретают форму родительного падежа, которая отличается от привычной: съем сахару, выпью чаю. Есть в русском языке таблица переходности глаголов. Ее удобно использовать во время уроков в школе и занятий дома для определения падежей.

Как определить переходность

У школьников часто возникают проблемы с определением переходности. На самом деле, определить, является ли глагол переходным, довольно просто. Для этого нужно задать от него вопрос «кого?» или «что?» к зависимому существительному. Если удалось это сделать, значит, глагол переходный: съесть (что?) конфету, видеть (кого?) мальчика. Если же после него нельзя употребить прямое дополнение, а только существительное с предлогом или наречие, то он является непереходным: идти домой, играть в шахматы.

Есть еще один способ, как определить переходность и непереходность глагола. Нужно постараться образовать от него страдательное причастие. Если это получилось, то он переходный. С ним всегда можно составить словосочетание с прямым дополнением: принять решение, получить знания, оказать помощь.

Стоит помнить, что возвратные глаголы и формы страдательного залога, образованные с помощью суффиксов «-ся» или «-сь» (решаться, бояться, кажется), являются непереходными.

Учитывается также и смысл имени существительного. Оно обязательно должно означать предмет или объект действия. Иногда встречаются предложения, в которых оно стоит в винительном падеже без предлога и зависит от глагола, который при этом относится к непереходным: жить месяц, ехать день.

Непереходный тип

К непереходным глаголам относятся слова, которые обозначают действие, не переходящее на предмет. Они также не нуждаются в конкретном объекте. Обычно такие слова не сочетаются с дополнениями, стоящими в винительном падеже без предлога.

Они обозначают следующие действия:

- обозначение психического или физического состояния (присесть, грустить, болеть);

- профессиональные занятия (слесарничать, столярничать);

- существование и движение (править, ходить, являться);

- выявление качеств (краснеть, бледнеть, вырастать, уменьшаться).

Есть несколько различий между переходными и непереходными глаголами в русском языке. Первые описывают контакты с предметами без влияния на них, касаются органов чувств и восприятия, проявляют отношение к объекту и говорят о создании или уничтожении вещей.

Стилистические приёмы

Переходность может использоваться в качестве стилистического приёма. При этом писатели употребляют непереходные глаголы как переходные. Используется этот приём редко:

- в юмористической прозе;

- фольклоре;

- диалектизмах;

- жаргонизмах.

В юмористической прозе, например, авторы могут употребить такие выражения: пьянствовать алкоголь и хулиганить дисциплину. Это помогает им создавать комический эффект и сглаживать отрицательный смысл выражения.

Устаревшие слова также могут изменять свою форму. К примеру, в современном универсальном языке «торговать» — непереходный тип. Но ранее его понимали, как «прицениваться», поэтому он имел другую форму. В фольклоре, диалектизмах и жаргонизмах такое употребление осталось и сегодня. Иногда подобные выражения можно услышать в профессиональном или молодежном сленге.

Таким образом, чтобы определить переходность глагола, необходимо проанализировать главное слово и зависимое от него, обратить внимание на наличие или отсутствие предлогов.